所有している銀塩一眼レフの名機を紹介するシリーズ記事。

今回は第三世代(AFの時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON EOS RT(1989年)を紹介する。

![c0032138_18130008.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス補足編第5回、ハイコスパ第1回)

本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、フルサイズ機CANON EOS 6Dを使ってみよう。

![c0032138_18121901.jpg]()

写真を交えて記事を進める。

![c0032138_18122056.jpg]()

CANONがAF化を猛追し、初のEOS機であるEOS 650(1987)を

発売、そしてEOS-1シリーズの発売(1989)までの歴史は、

本シリーズ第14回記事で紹介した通りだ。

本機EOS RTはEOS-1(HS)と同年の発売になる。

旧来のFDマウントの最後の最上位機CANON T90(1986)は

優秀な機体であったが、FDマウントのAF化は、その前機種

T80(1985)で事実上失敗している。

その為、キヤノンとしては、苦渋の決断でFDマウントを捨て、

新たなEF(EOS)マウントをAF化の為に採用した。

![c0032138_18130079.jpg]()

実際の所、これはCANON FDユーザーにとっては大問題だ。

他社では、NIKONとPENTAXはAF化でもマウント互換性を維持、

ミノルタは全面変更であったが、新しいαが優秀であったので

旧来のMD系マウントは、もう事実上は無視できた。

その他のメーカーは、AF化には商業的に失敗してしまった。

CANONユーザーは、これまで非常に優秀なFD系一眼レフ、

例えば旧F-1(本シリーズ第1回記事)や、A-1(現在未所有)、

New F-1(本シリーズ第9回),T90(現在未所有)等を使って

いて、加えて、これまた優秀なFD系レンズを愛用していたのに、

ある日突然、マウントが変わった訳だ・・

まるで「屋上に上って梯子を外された」ようなものである、

当然、ユーザーからは不満の嵐となって、新マウントEOS等

は見向きもせず、ミノルタやニコンに乗り換えたり、

あるいは不満の表明として、頑なにNew F-1等を長期に渡り

使い続けた人も多数居たと聞く。

特に EOS初期(1987~1988)の600~800番台の機種は

オーソドックスなスペックな故、FD系の高性能機の方が

まだまだ使い勝手も良く、カメラとしての高級感・所有感は、

例えば旗艦New F-1と、プラスチッキーな初期EOSとは

比較にもならなかった。

まあ、ビギナー層には、これらの初期EOSは人気だったかも

知れないが、上級層やマニア層は全然物足りなかった訳だ。

それに、そもそも中上級層ではマウント変更への恨みがある、

それまでCANON党であればあった程、マウントを変えた事での

「ユーザーへの裏切り」は、そう簡単に許せるものでは無かった。

初期EOSなんて「フン」と鼻で笑って無視したのに違い無い。

しかし、1989年、EOS-1/HS(本シリーズ第14回記事)が

出てくる頃になると、もう「EOSはショボい」等とも言って

いられなくなる。

EOS-1系は、重たくて高価な事を除いては「実用性能の塊」の

ような高性能機であったからだ・・

![c0032138_18130066.jpg]()

登場である。この歴史的な価値のある特殊カメラの登場で、

マウント変更を根に持った「アンチEOS派」も、これでもう

「EOSなんて・・」とは言えなくなってしまったようにも思える。

ベースとなった機体こそ中級機のEOS 630(1989)ではあるが、

本機EOS RTには、他のAF一眼レフには絶対に無い、非常に

ユニークな特徴が備わっていたのである。

それは、「半透過式固定ミラー」(ペリクルミラー)である。

![c0032138_18130028.jpg]()

「CANON New F-1ハイスピードモーター」(業務用特殊仕様機)

でも採用例がある事はあるが、民生レベルのAF一眼レフに

搭載されたのは、勿論初めてである。

これの何が特徴か?と言えば「シャッターレリーズタイムラグ

が限りなくゼロに近くなる」という効能だ。

つまり、通常の一眼レフではシャッター(レリーズ)ボタンを

押すと、ミラーが上がって、そこからやっと、シャッターが

切れる。ところが半透過固定ミラーでは、そのミラーアップの

動作が不要になる。

したがって、極めて素早くシャッターが切れる。

これまでの一眼レフでの最速はNIKON F2(本シリーズ第2回記事)

の28mS(ミリ秒、0.028秒)であった。

ところが本機EOS RTは、僅か8mS(0.008秒)でしか無い。

「素晴らしく速い」と感じたNIKON F2より、さらに3倍以上も

速いのだ、まるで「赤い彗星」である(笑)

ちなみに、その後の一眼レフでは、AEやAFの為の様々な撮影

準備動作が加わる為、タイムラグは、どんどんと伸びていった。

よって、そういう動作が無いマニュアル機のNIKON F2が

これまで最も速かった訳だ。

この後のAF/デジタル一眼レフの時代でも、NIKON F2を上回る

機種は発売されず、その中で最速なのはNIKON D2H(2003年

デジタル一眼レフ・クラッシックス第1回記事)の37mSだろう。

後年1995年発売のCANON EOS-1N RSでも、EOS RTと同様な

ペリクルミラーを搭載、そのレリーズタイムラグは、

史上最速の6mSとなり、EOS RTを上回った。

で、CANONのAF/デジタルEOSでは、これまでこの2機種しか、

ペリクルミラーは搭載されていない。

![c0032138_18122070.jpg]()

同様な半透明ミラー(トランスルーセント・ミラー)を用いて、

レリーズタイムラグを減らしているし、

ミラーレス機(2008年以降)では、そもそもミラーが無いので

それを動かす必要も無い。このどちらのタイプのカメラも、

レリーズタイムラグが短く、連写にも向くという特徴がある。

(注:SONY αフタケタ機のレリーズタイムラグは、構造上は

とても速そうだが、およそ50mS程度である。

そして、ミラーレス機は、やはり速く、SONY NEX/α系では、

およそ20mS程度と言われている、これはデジタル一眼レフを

遥かに上回っている)

なお、現代のデジタル一眼レフにおいても、ペリクルミラー

搭載機を期待する声は多いが、もし業務用としたら開発費の

費用回収が厳しいからか?SONY以外での採用例は無い。

で、ここまで読んで来て想像はつくと思うが、EOS RTのRTとは

「Real Time」の頭文字である。

「Release Time lag」では無いので念の為(それでも良かった

ようにも思うが・・)

![c0032138_18130035.jpg]()

EOS RT(1989年)

オートフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

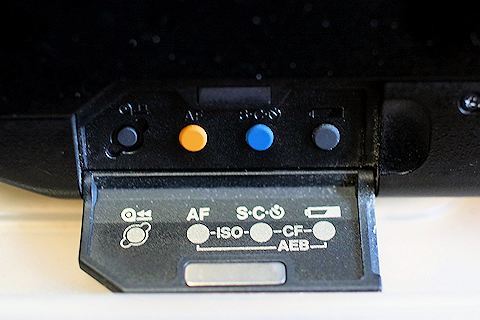

動作モード:L(ロック=電源OFF) A(通常モード)

音(低速シャッター時に電子音で警告)

RT(Real Timeモード、高速レリーズ可能)

最高シャッター速度:1/2000秒(電子式)

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/125秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム部に固定

ファインダー:固定式、スクリーン交換可(標準では測光範囲

の表示付き全面ニューレーザーマット)

倍率0.8倍 視野率94%

使用可能レンズ:キヤノン EFマウント

絞り込みプビュー:有り

AF測距点数:1点、MF時にフォーカスエイド可

AFモード:ONE SHOT,AI SERVO

AF/MF切り替え:レンズ側スイッチによる

露出制御:PSAM方式+DEP(深度優先)、プログラムシフト可

測光方式:6分割評価測光or中央重点、スポット(中央部分)

(注:評可測光/中央重点はカスタムファンクションで切り替え)

露出補正:上部スイッチを押しながら前面ダイヤルで可

(±5EV,1/2段ステップ)

ファインダー内表示:露出モード、絞り値、シャッター速度、

合焦マーク、フラッシュ

上部液晶表示:露出モード、絞り値、シャッター速度、

AFモード、ドライブモード、

フィルムカウンター(CF設定兼用)

上部液晶照明:有り

露出インジケーター:無し

AEロック:有り 中央部分測光兼用、露出値との差分表示無し

露出ブラケット:有り(背面の蓋の内部の設定スイッチ)

ドライブ:単写(S)、連写(C)、セルフタイマー

連写速度:毎秒5コマ(RT&ONE SHOT時)

多重露光:可

電源:6Vリチウム電池2CR5 1個使用

電池チェック:背面蓋を開けて内部にスイッチ有り

カスタムファンクション:背面蓋の内部スイッチで設定

フィルム感度調整:手動、自動(DXコード対応)

本体重量:約660g

発売時定価:115,000円

![c0032138_18121985.jpg]()

まずは、「ペリクルミラー」という構造の特殊さであろう、

前述のように他にも同様の構造を持つ機体は存在しているので

本機が唯一という訳では無いが、価格面や一般入手性において

誰もが買える機種としては、本機EOS RTのみであった。

なお、「発売当初は報道系等への予約限定販売だった」という

話も聞いている。

確かに、初級中級ユーザーに対しては「レリーズタイムラグ

の短さ」という特徴は、さっぱり意味(価値)が不明であろう。

初級者の中には、よく「ワタシのカメラはシャッター速度が遅い」

と言う人がいる。

「シャッター速度が実際に遅かったら露出が狂いますよ、

どんなカメラでも、シャッター速度はぴったり同じです。

それを言うなら、”タイムラグがある”、か、それとも

”感度が低くて高速シャッターで撮れない”あるいは

”仕様上の最高シャッター速度が低い”でしょうね」

のように答えて、必要に応じて、さらに詳細を説明するのだが

もうそのあたりで「さっぱりわからない」となってしまう人が

多い。

「初心者でも、そのくらいは理解できるだろう?」

と思うかも知れないが、そうでもなく、残念ながら、それが

いつの時代でも、ずっと続く「現実のレベル」だ。

また、中級者クラスでも、レリーズの速さが実際の撮影に

有効である用途を想定する、あるいは実際にそれで撮るケース

は稀であろう。結局の所、スポーツで、ある一瞬を撮るとか

学術的用途とか、あまり一般的なケースでは無い。

しかも、レリーズタイムラグをうんぬん言う前に、人間の

反射速度の方が重要だ。必要な時に、ぴったりとシャッター

ボタンを押せない限り、いくらカメラが優れていても、

その瞬間を撮る事は出来ない。

![c0032138_18121989.jpg]()

「連写速度の速さ」は、本機の実用的な長所と言えるであろう。

同年のEOS-1HS(本シリーズ第14回記事)では、ブースター装着

で、本体の装備重量は約1.5kgにもなってしまっていた。

それでいて秒5.5コマである(NIKON F4Sも同様に速いが、重い)

本機EOS RTならば660gの本体重量で秒5コマである、

これは凄い。

しかしここも、銀塩機ではフィルム交換の手間が生じるので

連写性能が高くても、あまり実用的では無い。

競技間隔の長いスポーツ撮影で、毎試合、ある瞬間だけを連写し、

次の競技開始までの間にフィルム交換をする、という業務撮影

用途くらいにしか実用性は無いであろう。

ただし、連写時のシャッター音の静粛性は利点である。

前述のEOS-1HSやNIKON F4は、とてもうるさく、それらを

例えば、結婚式や音楽ライブ、舞台撮影等で使ったら顰蹙

(ひんしゅく)ものになってしまう。

本機はペリクルミラーであったので、(偶然)シャッター音の

音量が小さくなっている。連写時もそうだが、通常の単写に

おいても静かなのでメリットが大きい。

なお、EOS-1系のシャッター(および巻き上げ)音がうるさい

事で、CANONでは1990年代前半からの続く機種では、音量の

静粛化を進めていく事になる(例:1991年 EOS 100等

→サイレントEOS)

![c0032138_18123937.jpg]()

事を「音が低い」と言う場合が多い。

しかし、これは完全に間違いであり、「低い」(高い)は

「音程」を示す言葉だ。

「音程」とは一般向けに言えば「ドレミファソラシド」であり、

音楽家向け用語では「ピッチ」であり、技術者向けには「周波数」

である。これらは全て「高い、低い」で表現される、

「音量」つまりボリューム(正確にはAmplitude=振幅)を

表すには「大きい」「小さい」が正しい。

余談はともかく、EOS RTだが、他にはあまり長所は無い。

ペリクルミラー搭載機である、という強烈な特徴の他は、

ごく普通か、むしろそれ以下の性能のカメラでしか無い。

![c0032138_18132642.jpg]()

まずは価格の高さ(定価11万5000円)

1989年当時の物価は、例えば大卒初任給が16万円位と、

現在とさほど大きな差異は無い。あえて言えば2~3割程度

上乗せして換算する位か。

そして、バブル期のまっただ中であるから、多少は高い商品も

売れたとは思うが・・

他社機を見ると、ミノルタの高級機「α-7700i」(1988)

(三点測距、動体予測)の定価が8万円であった。

これを見ると、EOS600番台級のプラスチッキーなボディに

11万5000円は、かなり高額だ。

まあ、本機EOS RTは特殊な構造を持っていて、他のカメラでは

代替が効かないから、値段をある程度高くする事ができる。

価格を決めるのは、部品代ではなく「いくらなら売れるのか?」

という「付加価値」である。

これが、ちょうど昭和の世から平成の時代へ移り変わる上で

モノの価格、価値が、大きく変化した事の先駆けであろう。

昭和の工業製品は、良い部品を安く作って、同じ値段でも品質を

上げたり、値段を下げることが「製品」の価値であったのが・・

平成の「商品」では、消費者の欲しい要素(ニーズ)を

盛り込んで値段を自由に決めれるようにする事なのだ。

この考え方は、その後の時代のあらゆる商品で当たり前となり、

現代のデジタルカメラ時代においても、同じ部品を使いながらも

高級機から初級機まで、値段の違う様々なカメラを売っている。

注意点としては、あまりにその「付加価値」に惑わされて

しまうと、自分には不要な機能が入っている商品を高く

買わされてしまう、という事である。

が、現代のビジネスモデルはもう少し巧妙であり、そのような

高付加価値商品を買う事で、購入者の所有満足度を高めたり、

あるいは周囲にそれを自慢して、社会的地位(ステータス)を

得る、といった要素も入っている。例えばブランド商品がその

代表であるが、まあ消費者心理に訴えるという点では、それも

また当然の1つの方法論ではある。

自分にとって、本当に何が必要で、何が必要では無いかは

消費者個人個人によって異なるであろう。しかし、そのあたり

の購買行動の基本ポリシーを持たずに、あっちこっちに目移り

してしまうようでは、それもまた困った話だ、

で、少なくとも、現代におけるデジタルカメラ製品の

「実用価値」は、価格にはまったく比例しない。

ここは極めて重要な事であり、カメラユーザー全てが

そこを正しく認識する必要があると思う。

(結局、この仕組みが理解できないビギナー層のみが、

高価なカメラを買っている、というのが現代の市場だ)

![c0032138_18132669.jpg]()

操作性、操作系が練れていない事は結構大きな問題点だ、

例えば本機EOS RTにはボディ背面の「サブ電子ダイヤル」が無い。

この為、露出補正操作、マニュアル露出時の絞り値とシャッター

速度の設定、カメラ設定機能の変更操作、カスタムファンクション

の設定等、あらゆるシーンで「操作性」が煩雑となる。

単なる「操作子による操作性」のみならず、「操作系」も劣る。

例えば測光パターンの切り替えにおいては、背面のAEロックと

部分測光が兼用(同時に掛る)であり、分割(評価)測光時には、

AFロックとAEロックが同時操作になる等、「操作系」上の矛盾が

生じている。

![c0032138_18132662.jpg]()

に押しこめられていて、これの設定は説明書を見ながらで無いと

不可能だ(CFの何番が、どの機能であるかがわからない)

おまけに、本機のCFの設定にはややクセがある模様であり、

ある設定をしてしまうと、カメラが故障したかのような動作を

してしまう場合があるそうで、まあ一種の「仕様バグ」であろう。

(そういえば、CANON A-1(1978)でも、特定の操作でエラーマーク

が表示されて、以降操作不能になる場合があった)

後、ファインダー内表示は少なく、ちょっとお粗末だ。

なお、ペリクルミラー機においては、レンズより入射する

光路の1/3をファインダーに送り、残りの2/3をフィルム面に

分配する、固定ミラーなので、これはしかたが無い事だ。

現代の固定ミラー機のSONY αフタケタ機であれば、撮像素子に

写る画像を増幅してEVFに表示する為、ファインダー像は暗くは

ならないが、EOS RTはアナログなのでファインダーが暗くなる。

![c0032138_18132665.jpg]()

同一露出条件でのシャッター速度も、その分0.7段ほど遅くなる。

これを「重欠点」と見なす意見も、昔から結構根強いのであるが、

私はそうとは思わない。具体的には、まずファインダーの見え

については、レンズの開放F値が異なる場合での、ファインダー

光量に及ぼす影響の方が、はるかに大きいからである。

「1/3光が取られる」といっても、レンズの開放F値の差の1段

(=次の絞り値)に、満たない差だ。

まあ、開放F1.4と開放F1.8のレンズの差くらいである。

ファインダー光量が気になるのであれば、できるだけ開放F値の

明るいレンズを本機には装着すれば良い、ただそれだけだ。

対して、シャッター速度が遅くなる、というのは、やや問題だ、

特に、スポーツ撮影用途等に向けて、開放F値の暗い望遠レンズ

等を使うと、さらに手ブレの危険性が高まってしまう。

これの対策は、普段よりも、やや高目の感度のフィルムを使うか

ネガであれば、その広いラティチュードに頼って-0.5EV程度の

露出補正を常時かけるか(=僅かな増感撮影)そんな所であろう。

ポジ(リバーサル)フィルムの場合は、一般に感度も低く、

露出補正を安易に掛けることも出来ずに厳しいが、そういうのは

アート系の撮影用途であるケースが殆どだろうから、本機の

特性には合わず、他のカメラを持ち出せば済む話だ。

当時であれば、アート系大口径単焦点レンズが充実している

ミノルタ機の方がベターであっただろう。

(キヤノンでは、この時点ではEF50mm/f1.4USMすら発売

されていない=1993年発売。

まあ当時でも、EF85/1.2Lはあったが、高価な割りに

写りもスペシャルという訳でもなく、ピント精度も低い。

=ミラーレス・マニアックス第61回記事、デジタル一眼レフ・

クラッシックス第10回記事参照)

余談だが、この後のズームレンズ時代では、その開放F値は

明るくてもF2.8程度、暗ければF4以下だ。

これは、銀塩MF時代の単焦点主流(F1.4~暗くてもF2.8)

とは大きく状況が異なる。

そういう「暗い」ズームレンズが主流になってしまった為、

その後のAF/デジタル時代の一眼レフは、どんどんとファインダー

スクリーンの明るさを優先し、ピント性能(MF性能)を犠牲に

していく、これはトレードオフ(どちらかを取れば、他が

立たない)の関係なので、やむを得ないが、この結果、現代の

デジタル一眼レフでMF性能に優れる物は皆無となってしまった。

(今回のシミュレーター機のEOS 6Dでは、この問題への対策

として、スクリーンをMF用の暗いEg-Sに換装している)

CANONでは1981年のNew F-1(本シリーズ第9回記事)が

ピークであり、そのファインダーのMF性能は、キヤノン史上、

いや他の一眼レフ全般においても最強レベルであった。

その後、どんどんとMF性能は低下していく。その残念な状況の

先駆けとなったのが、AF時代初期(1980年代末)であり、

つまり本機の時代である。

さて、EOS RTの他の弱点であるが、高級感が全く無い事だ。

定価が11万5000円もし、他社高級機よりも高価なのであれば

この時代はAF時代であるとは言え、銀塩カメラである以上、

もう少しカメラとしての存在感、高級感が欲しいところだ。

(時代が異なるが、10万円以上は銀塩MFフラッグシップ機の

定価と同等だ)

プラスチッキーで操作子も少なく、のっぺりしたデザインは

持っていても何も嬉しく無い。事実、本機は歴史的に貴重な

カメラでありながらも、私は長年、衣装ケースのような防湿箱

に、むき出しで入れっぱなしにしてあっただけだ。

現代でなお完全に動作している方がむしろ奇跡的な状況だ。

さて、他にも本機には弱点は色々あるが、記事文字数の都合も

あり、このあたりまでに留めておこう。

で、本機の様々な弱点は、いずれも「重欠点」という程ではなく、

多少評価点を落としてしまう程度に過ぎず、それよりは

本機ならではのマニアックな特徴が弱点を相殺できるであろう。

![c0032138_18123942.jpg]()

本機EOS RTと言い、意欲的で魅力的な機種が存在していた。

まあ、それはそうだ、AF化において旧来のFDマウントユーザー

を「裏切って捨てる」という苦渋の決断をした直後である。

初期EOSのような、ある意味どうでも良い小粒なカメラばかり

であったら、完全にユーザーを失ってしまいかねない。

そういう意味では、社運をかけた大プロジェクトの成果が

ようやく市場に出揃ってきた時代であったのであろう。

そして時代はバブル期だ、「イケイケ・ドンドン」という

世情のムードも、このCANONの戦略を後押ししたのかも知れない。

ユーザーの予想の「斜め上を行く」、驚くようなカメラは

この時代ならではの、様々な要因がかみ合って出てきた

のであろう。

それに比べると現代におけるデジタルEOSは魅力に欠ける

カメラが多い。なにか「守りに入ってしまった」と言うか、

実用一辺倒で「遊び心に欠ける」と言うか・・

まあ、現代のEOS機しか知らないユーザー層には、決して、

そのあたりのニュアンスは、わからないかも知れない。

だからこそ、ユーザーには、古い時代カメラもまた使って

みてもらって、様々な価値感覚を養ってもらいたい訳だ。

本ブログでの「マニアの条件」の「トリプルスリーの法則」

すなわち、

1)年間3万枚以上の撮影

2)30台/本以上の本体orレンズ所有

3)30年以上前のカメラの実用経験(所有しているだけではNG)

の3)の項目は、そういう意味もある。

で、本機EOS RTが、およそ30年前のカメラなのである。

![c0032138_18132637.jpg]()

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON EOS RT (1989年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★

【ファインダー 】★★

【感触性能全般 】★★

【質感・高級感 】★☆

【マニアック度 】★★★★★

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★★ (中古購入価格:38,000円)

【完成度(当時)】★★★

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

デコボコの多い評価点となった。

極めて突出しているのは、マニアック度と歴史的価値の2項目、

そして性能もまあ「RTモード」と高速連写があるので加点だ。

しかし、その他の項目は概ね平均点以下のカメラでしか無い。

RTモードを利用して、ゼロに近いタイムラグで遊ぶのには

適しているカメラだ、エンジョイ度は高いと言えよう。

ただ、勿論銀塩機なので、せっかくの高速連写性能も、

フィルムを無駄に消費するだけで、あまり活かせないであろう。

![c0032138_18123934.jpg]()

ユニークさを代表する非常にマニアックかつ歴史的な価値の

高いカメラである。

上級マニアであれば、所有していても悪く無いと思う。

次回記事では、引き続き第三世代の銀塩一眼レフを紹介する。

今回は第三世代(AFの時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON EOS RT(1989年)を紹介する。

(ミラーレス・マニアックス補足編第5回、ハイコスパ第1回)

本シリーズでは紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わずに、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、フルサイズ機CANON EOS 6Dを使ってみよう。

写真を交えて記事を進める。

CANONがAF化を猛追し、初のEOS機であるEOS 650(1987)を

発売、そしてEOS-1シリーズの発売(1989)までの歴史は、

本シリーズ第14回記事で紹介した通りだ。

本機EOS RTはEOS-1(HS)と同年の発売になる。

旧来のFDマウントの最後の最上位機CANON T90(1986)は

優秀な機体であったが、FDマウントのAF化は、その前機種

T80(1985)で事実上失敗している。

その為、キヤノンとしては、苦渋の決断でFDマウントを捨て、

新たなEF(EOS)マウントをAF化の為に採用した。

実際の所、これはCANON FDユーザーにとっては大問題だ。

他社では、NIKONとPENTAXはAF化でもマウント互換性を維持、

ミノルタは全面変更であったが、新しいαが優秀であったので

旧来のMD系マウントは、もう事実上は無視できた。

その他のメーカーは、AF化には商業的に失敗してしまった。

CANONユーザーは、これまで非常に優秀なFD系一眼レフ、

例えば旧F-1(本シリーズ第1回記事)や、A-1(現在未所有)、

New F-1(本シリーズ第9回),T90(現在未所有)等を使って

いて、加えて、これまた優秀なFD系レンズを愛用していたのに、

ある日突然、マウントが変わった訳だ・・

まるで「屋上に上って梯子を外された」ようなものである、

当然、ユーザーからは不満の嵐となって、新マウントEOS等

は見向きもせず、ミノルタやニコンに乗り換えたり、

あるいは不満の表明として、頑なにNew F-1等を長期に渡り

使い続けた人も多数居たと聞く。

特に EOS初期(1987~1988)の600~800番台の機種は

オーソドックスなスペックな故、FD系の高性能機の方が

まだまだ使い勝手も良く、カメラとしての高級感・所有感は、

例えば旗艦New F-1と、プラスチッキーな初期EOSとは

比較にもならなかった。

まあ、ビギナー層には、これらの初期EOSは人気だったかも

知れないが、上級層やマニア層は全然物足りなかった訳だ。

それに、そもそも中上級層ではマウント変更への恨みがある、

それまでCANON党であればあった程、マウントを変えた事での

「ユーザーへの裏切り」は、そう簡単に許せるものでは無かった。

初期EOSなんて「フン」と鼻で笑って無視したのに違い無い。

しかし、1989年、EOS-1/HS(本シリーズ第14回記事)が

出てくる頃になると、もう「EOSはショボい」等とも言って

いられなくなる。

EOS-1系は、重たくて高価な事を除いては「実用性能の塊」の

ような高性能機であったからだ・・

登場である。この歴史的な価値のある特殊カメラの登場で、

マウント変更を根に持った「アンチEOS派」も、これでもう

「EOSなんて・・」とは言えなくなってしまったようにも思える。

ベースとなった機体こそ中級機のEOS 630(1989)ではあるが、

本機EOS RTには、他のAF一眼レフには絶対に無い、非常に

ユニークな特徴が備わっていたのである。

それは、「半透過式固定ミラー」(ペリクルミラー)である。

「CANON New F-1ハイスピードモーター」(業務用特殊仕様機)

でも採用例がある事はあるが、民生レベルのAF一眼レフに

搭載されたのは、勿論初めてである。

これの何が特徴か?と言えば「シャッターレリーズタイムラグ

が限りなくゼロに近くなる」という効能だ。

つまり、通常の一眼レフではシャッター(レリーズ)ボタンを

押すと、ミラーが上がって、そこからやっと、シャッターが

切れる。ところが半透過固定ミラーでは、そのミラーアップの

動作が不要になる。

したがって、極めて素早くシャッターが切れる。

これまでの一眼レフでの最速はNIKON F2(本シリーズ第2回記事)

の28mS(ミリ秒、0.028秒)であった。

ところが本機EOS RTは、僅か8mS(0.008秒)でしか無い。

「素晴らしく速い」と感じたNIKON F2より、さらに3倍以上も

速いのだ、まるで「赤い彗星」である(笑)

ちなみに、その後の一眼レフでは、AEやAFの為の様々な撮影

準備動作が加わる為、タイムラグは、どんどんと伸びていった。

よって、そういう動作が無いマニュアル機のNIKON F2が

これまで最も速かった訳だ。

この後のAF/デジタル一眼レフの時代でも、NIKON F2を上回る

機種は発売されず、その中で最速なのはNIKON D2H(2003年

デジタル一眼レフ・クラッシックス第1回記事)の37mSだろう。

後年1995年発売のCANON EOS-1N RSでも、EOS RTと同様な

ペリクルミラーを搭載、そのレリーズタイムラグは、

史上最速の6mSとなり、EOS RTを上回った。

で、CANONのAF/デジタルEOSでは、これまでこの2機種しか、

ペリクルミラーは搭載されていない。

同様な半透明ミラー(トランスルーセント・ミラー)を用いて、

レリーズタイムラグを減らしているし、

ミラーレス機(2008年以降)では、そもそもミラーが無いので

それを動かす必要も無い。このどちらのタイプのカメラも、

レリーズタイムラグが短く、連写にも向くという特徴がある。

(注:SONY αフタケタ機のレリーズタイムラグは、構造上は

とても速そうだが、およそ50mS程度である。

そして、ミラーレス機は、やはり速く、SONY NEX/α系では、

およそ20mS程度と言われている、これはデジタル一眼レフを

遥かに上回っている)

なお、現代のデジタル一眼レフにおいても、ペリクルミラー

搭載機を期待する声は多いが、もし業務用としたら開発費の

費用回収が厳しいからか?SONY以外での採用例は無い。

で、ここまで読んで来て想像はつくと思うが、EOS RTのRTとは

「Real Time」の頭文字である。

「Release Time lag」では無いので念の為(それでも良かった

ようにも思うが・・)

EOS RT(1989年)

オートフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

動作モード:L(ロック=電源OFF) A(通常モード)

音(低速シャッター時に電子音で警告)

RT(Real Timeモード、高速レリーズ可能)

最高シャッター速度:1/2000秒(電子式)

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/125秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム部に固定

ファインダー:固定式、スクリーン交換可(標準では測光範囲

の表示付き全面ニューレーザーマット)

倍率0.8倍 視野率94%

使用可能レンズ:キヤノン EFマウント

絞り込みプビュー:有り

AF測距点数:1点、MF時にフォーカスエイド可

AFモード:ONE SHOT,AI SERVO

AF/MF切り替え:レンズ側スイッチによる

露出制御:PSAM方式+DEP(深度優先)、プログラムシフト可

測光方式:6分割評価測光or中央重点、スポット(中央部分)

(注:評可測光/中央重点はカスタムファンクションで切り替え)

露出補正:上部スイッチを押しながら前面ダイヤルで可

(±5EV,1/2段ステップ)

ファインダー内表示:露出モード、絞り値、シャッター速度、

合焦マーク、フラッシュ

上部液晶表示:露出モード、絞り値、シャッター速度、

AFモード、ドライブモード、

フィルムカウンター(CF設定兼用)

上部液晶照明:有り

露出インジケーター:無し

AEロック:有り 中央部分測光兼用、露出値との差分表示無し

露出ブラケット:有り(背面の蓋の内部の設定スイッチ)

ドライブ:単写(S)、連写(C)、セルフタイマー

連写速度:毎秒5コマ(RT&ONE SHOT時)

多重露光:可

電源:6Vリチウム電池2CR5 1個使用

電池チェック:背面蓋を開けて内部にスイッチ有り

カスタムファンクション:背面蓋の内部スイッチで設定

フィルム感度調整:手動、自動(DXコード対応)

本体重量:約660g

発売時定価:115,000円

まずは、「ペリクルミラー」という構造の特殊さであろう、

前述のように他にも同様の構造を持つ機体は存在しているので

本機が唯一という訳では無いが、価格面や一般入手性において

誰もが買える機種としては、本機EOS RTのみであった。

なお、「発売当初は報道系等への予約限定販売だった」という

話も聞いている。

確かに、初級中級ユーザーに対しては「レリーズタイムラグ

の短さ」という特徴は、さっぱり意味(価値)が不明であろう。

初級者の中には、よく「ワタシのカメラはシャッター速度が遅い」

と言う人がいる。

「シャッター速度が実際に遅かったら露出が狂いますよ、

どんなカメラでも、シャッター速度はぴったり同じです。

それを言うなら、”タイムラグがある”、か、それとも

”感度が低くて高速シャッターで撮れない”あるいは

”仕様上の最高シャッター速度が低い”でしょうね」

のように答えて、必要に応じて、さらに詳細を説明するのだが

もうそのあたりで「さっぱりわからない」となってしまう人が

多い。

「初心者でも、そのくらいは理解できるだろう?」

と思うかも知れないが、そうでもなく、残念ながら、それが

いつの時代でも、ずっと続く「現実のレベル」だ。

また、中級者クラスでも、レリーズの速さが実際の撮影に

有効である用途を想定する、あるいは実際にそれで撮るケース

は稀であろう。結局の所、スポーツで、ある一瞬を撮るとか

学術的用途とか、あまり一般的なケースでは無い。

しかも、レリーズタイムラグをうんぬん言う前に、人間の

反射速度の方が重要だ。必要な時に、ぴったりとシャッター

ボタンを押せない限り、いくらカメラが優れていても、

その瞬間を撮る事は出来ない。

「連写速度の速さ」は、本機の実用的な長所と言えるであろう。

同年のEOS-1HS(本シリーズ第14回記事)では、ブースター装着

で、本体の装備重量は約1.5kgにもなってしまっていた。

それでいて秒5.5コマである(NIKON F4Sも同様に速いが、重い)

本機EOS RTならば660gの本体重量で秒5コマである、

これは凄い。

しかしここも、銀塩機ではフィルム交換の手間が生じるので

連写性能が高くても、あまり実用的では無い。

競技間隔の長いスポーツ撮影で、毎試合、ある瞬間だけを連写し、

次の競技開始までの間にフィルム交換をする、という業務撮影

用途くらいにしか実用性は無いであろう。

ただし、連写時のシャッター音の静粛性は利点である。

前述のEOS-1HSやNIKON F4は、とてもうるさく、それらを

例えば、結婚式や音楽ライブ、舞台撮影等で使ったら顰蹙

(ひんしゅく)ものになってしまう。

本機はペリクルミラーであったので、(偶然)シャッター音の

音量が小さくなっている。連写時もそうだが、通常の単写に

おいても静かなのでメリットが大きい。

なお、EOS-1系のシャッター(および巻き上げ)音がうるさい

事で、CANONでは1990年代前半からの続く機種では、音量の

静粛化を進めていく事になる(例:1991年 EOS 100等

→サイレントEOS)

事を「音が低い」と言う場合が多い。

しかし、これは完全に間違いであり、「低い」(高い)は

「音程」を示す言葉だ。

「音程」とは一般向けに言えば「ドレミファソラシド」であり、

音楽家向け用語では「ピッチ」であり、技術者向けには「周波数」

である。これらは全て「高い、低い」で表現される、

「音量」つまりボリューム(正確にはAmplitude=振幅)を

表すには「大きい」「小さい」が正しい。

余談はともかく、EOS RTだが、他にはあまり長所は無い。

ペリクルミラー搭載機である、という強烈な特徴の他は、

ごく普通か、むしろそれ以下の性能のカメラでしか無い。

まずは価格の高さ(定価11万5000円)

1989年当時の物価は、例えば大卒初任給が16万円位と、

現在とさほど大きな差異は無い。あえて言えば2~3割程度

上乗せして換算する位か。

そして、バブル期のまっただ中であるから、多少は高い商品も

売れたとは思うが・・

他社機を見ると、ミノルタの高級機「α-7700i」(1988)

(三点測距、動体予測)の定価が8万円であった。

これを見ると、EOS600番台級のプラスチッキーなボディに

11万5000円は、かなり高額だ。

まあ、本機EOS RTは特殊な構造を持っていて、他のカメラでは

代替が効かないから、値段をある程度高くする事ができる。

価格を決めるのは、部品代ではなく「いくらなら売れるのか?」

という「付加価値」である。

これが、ちょうど昭和の世から平成の時代へ移り変わる上で

モノの価格、価値が、大きく変化した事の先駆けであろう。

昭和の工業製品は、良い部品を安く作って、同じ値段でも品質を

上げたり、値段を下げることが「製品」の価値であったのが・・

平成の「商品」では、消費者の欲しい要素(ニーズ)を

盛り込んで値段を自由に決めれるようにする事なのだ。

この考え方は、その後の時代のあらゆる商品で当たり前となり、

現代のデジタルカメラ時代においても、同じ部品を使いながらも

高級機から初級機まで、値段の違う様々なカメラを売っている。

注意点としては、あまりにその「付加価値」に惑わされて

しまうと、自分には不要な機能が入っている商品を高く

買わされてしまう、という事である。

が、現代のビジネスモデルはもう少し巧妙であり、そのような

高付加価値商品を買う事で、購入者の所有満足度を高めたり、

あるいは周囲にそれを自慢して、社会的地位(ステータス)を

得る、といった要素も入っている。例えばブランド商品がその

代表であるが、まあ消費者心理に訴えるという点では、それも

また当然の1つの方法論ではある。

自分にとって、本当に何が必要で、何が必要では無いかは

消費者個人個人によって異なるであろう。しかし、そのあたり

の購買行動の基本ポリシーを持たずに、あっちこっちに目移り

してしまうようでは、それもまた困った話だ、

で、少なくとも、現代におけるデジタルカメラ製品の

「実用価値」は、価格にはまったく比例しない。

ここは極めて重要な事であり、カメラユーザー全てが

そこを正しく認識する必要があると思う。

(結局、この仕組みが理解できないビギナー層のみが、

高価なカメラを買っている、というのが現代の市場だ)

操作性、操作系が練れていない事は結構大きな問題点だ、

例えば本機EOS RTにはボディ背面の「サブ電子ダイヤル」が無い。

この為、露出補正操作、マニュアル露出時の絞り値とシャッター

速度の設定、カメラ設定機能の変更操作、カスタムファンクション

の設定等、あらゆるシーンで「操作性」が煩雑となる。

単なる「操作子による操作性」のみならず、「操作系」も劣る。

例えば測光パターンの切り替えにおいては、背面のAEロックと

部分測光が兼用(同時に掛る)であり、分割(評価)測光時には、

AFロックとAEロックが同時操作になる等、「操作系」上の矛盾が

生じている。

に押しこめられていて、これの設定は説明書を見ながらで無いと

不可能だ(CFの何番が、どの機能であるかがわからない)

おまけに、本機のCFの設定にはややクセがある模様であり、

ある設定をしてしまうと、カメラが故障したかのような動作を

してしまう場合があるそうで、まあ一種の「仕様バグ」であろう。

(そういえば、CANON A-1(1978)でも、特定の操作でエラーマーク

が表示されて、以降操作不能になる場合があった)

後、ファインダー内表示は少なく、ちょっとお粗末だ。

なお、ペリクルミラー機においては、レンズより入射する

光路の1/3をファインダーに送り、残りの2/3をフィルム面に

分配する、固定ミラーなので、これはしかたが無い事だ。

現代の固定ミラー機のSONY αフタケタ機であれば、撮像素子に

写る画像を増幅してEVFに表示する為、ファインダー像は暗くは

ならないが、EOS RTはアナログなのでファインダーが暗くなる。

同一露出条件でのシャッター速度も、その分0.7段ほど遅くなる。

これを「重欠点」と見なす意見も、昔から結構根強いのであるが、

私はそうとは思わない。具体的には、まずファインダーの見え

については、レンズの開放F値が異なる場合での、ファインダー

光量に及ぼす影響の方が、はるかに大きいからである。

「1/3光が取られる」といっても、レンズの開放F値の差の1段

(=次の絞り値)に、満たない差だ。

まあ、開放F1.4と開放F1.8のレンズの差くらいである。

ファインダー光量が気になるのであれば、できるだけ開放F値の

明るいレンズを本機には装着すれば良い、ただそれだけだ。

対して、シャッター速度が遅くなる、というのは、やや問題だ、

特に、スポーツ撮影用途等に向けて、開放F値の暗い望遠レンズ

等を使うと、さらに手ブレの危険性が高まってしまう。

これの対策は、普段よりも、やや高目の感度のフィルムを使うか

ネガであれば、その広いラティチュードに頼って-0.5EV程度の

露出補正を常時かけるか(=僅かな増感撮影)そんな所であろう。

ポジ(リバーサル)フィルムの場合は、一般に感度も低く、

露出補正を安易に掛けることも出来ずに厳しいが、そういうのは

アート系の撮影用途であるケースが殆どだろうから、本機の

特性には合わず、他のカメラを持ち出せば済む話だ。

当時であれば、アート系大口径単焦点レンズが充実している

ミノルタ機の方がベターであっただろう。

(キヤノンでは、この時点ではEF50mm/f1.4USMすら発売

されていない=1993年発売。

まあ当時でも、EF85/1.2Lはあったが、高価な割りに

写りもスペシャルという訳でもなく、ピント精度も低い。

=ミラーレス・マニアックス第61回記事、デジタル一眼レフ・

クラッシックス第10回記事参照)

余談だが、この後のズームレンズ時代では、その開放F値は

明るくてもF2.8程度、暗ければF4以下だ。

これは、銀塩MF時代の単焦点主流(F1.4~暗くてもF2.8)

とは大きく状況が異なる。

そういう「暗い」ズームレンズが主流になってしまった為、

その後のAF/デジタル時代の一眼レフは、どんどんとファインダー

スクリーンの明るさを優先し、ピント性能(MF性能)を犠牲に

していく、これはトレードオフ(どちらかを取れば、他が

立たない)の関係なので、やむを得ないが、この結果、現代の

デジタル一眼レフでMF性能に優れる物は皆無となってしまった。

(今回のシミュレーター機のEOS 6Dでは、この問題への対策

として、スクリーンをMF用の暗いEg-Sに換装している)

CANONでは1981年のNew F-1(本シリーズ第9回記事)が

ピークであり、そのファインダーのMF性能は、キヤノン史上、

いや他の一眼レフ全般においても最強レベルであった。

その後、どんどんとMF性能は低下していく。その残念な状況の

先駆けとなったのが、AF時代初期(1980年代末)であり、

つまり本機の時代である。

さて、EOS RTの他の弱点であるが、高級感が全く無い事だ。

定価が11万5000円もし、他社高級機よりも高価なのであれば

この時代はAF時代であるとは言え、銀塩カメラである以上、

もう少しカメラとしての存在感、高級感が欲しいところだ。

(時代が異なるが、10万円以上は銀塩MFフラッグシップ機の

定価と同等だ)

プラスチッキーで操作子も少なく、のっぺりしたデザインは

持っていても何も嬉しく無い。事実、本機は歴史的に貴重な

カメラでありながらも、私は長年、衣装ケースのような防湿箱

に、むき出しで入れっぱなしにしてあっただけだ。

現代でなお完全に動作している方がむしろ奇跡的な状況だ。

さて、他にも本機には弱点は色々あるが、記事文字数の都合も

あり、このあたりまでに留めておこう。

で、本機の様々な弱点は、いずれも「重欠点」という程ではなく、

多少評価点を落としてしまう程度に過ぎず、それよりは

本機ならではのマニアックな特徴が弱点を相殺できるであろう。

本機EOS RTと言い、意欲的で魅力的な機種が存在していた。

まあ、それはそうだ、AF化において旧来のFDマウントユーザー

を「裏切って捨てる」という苦渋の決断をした直後である。

初期EOSのような、ある意味どうでも良い小粒なカメラばかり

であったら、完全にユーザーを失ってしまいかねない。

そういう意味では、社運をかけた大プロジェクトの成果が

ようやく市場に出揃ってきた時代であったのであろう。

そして時代はバブル期だ、「イケイケ・ドンドン」という

世情のムードも、このCANONの戦略を後押ししたのかも知れない。

ユーザーの予想の「斜め上を行く」、驚くようなカメラは

この時代ならではの、様々な要因がかみ合って出てきた

のであろう。

それに比べると現代におけるデジタルEOSは魅力に欠ける

カメラが多い。なにか「守りに入ってしまった」と言うか、

実用一辺倒で「遊び心に欠ける」と言うか・・

まあ、現代のEOS機しか知らないユーザー層には、決して、

そのあたりのニュアンスは、わからないかも知れない。

だからこそ、ユーザーには、古い時代カメラもまた使って

みてもらって、様々な価値感覚を養ってもらいたい訳だ。

本ブログでの「マニアの条件」の「トリプルスリーの法則」

すなわち、

1)年間3万枚以上の撮影

2)30台/本以上の本体orレンズ所有

3)30年以上前のカメラの実用経験(所有しているだけではNG)

の3)の項目は、そういう意味もある。

で、本機EOS RTが、およそ30年前のカメラなのである。

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON EOS RT (1989年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★

【ファインダー 】★★

【感触性能全般 】★★

【質感・高級感 】★☆

【マニアック度 】★★★★★

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★★ (中古購入価格:38,000円)

【完成度(当時)】★★★

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.0点

デコボコの多い評価点となった。

極めて突出しているのは、マニアック度と歴史的価値の2項目、

そして性能もまあ「RTモード」と高速連写があるので加点だ。

しかし、その他の項目は概ね平均点以下のカメラでしか無い。

RTモードを利用して、ゼロに近いタイムラグで遊ぶのには

適しているカメラだ、エンジョイ度は高いと言えよう。

ただ、勿論銀塩機なので、せっかくの高速連写性能も、

フィルムを無駄に消費するだけで、あまり活かせないであろう。

ユニークさを代表する非常にマニアックかつ歴史的な価値の

高いカメラである。

上級マニアであれば、所有していても悪く無いと思う。

次回記事では、引き続き第三世代の銀塩一眼レフを紹介する。