年に2回の静岡県でのドラゴンボート観戦の前後に、静岡県の

ちょっとマイナーなスポットを巡る旅、【遠州駿州紀行】シリーズ。

今回は、磐田市にある、旧東海道見附宿付近を散策している。

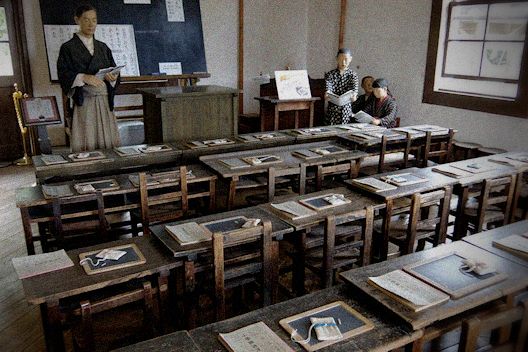

前編では、冒頭の写真にある、旧見附学校を中心に紹介した。

明治初期に出来た日本で最古の準洋風木製校舎ということであるが

建てられてまもなく、5階建てに改装、その上階まで狭い階段を

登って景色を見ることもできる。

さて、旧見附学校を出て、また旧東海道に出る、

「大判焼」の看板を見つけたので、ちょっと買い食いしてみようか。

実は、この「大判焼」、地域によって、呼び名が違う食べ物として

有名である。中でも代表的なのは「大判焼」と「今川焼」であるが、

大阪など関西では、「御座候」(ござそうろう=製造企業名)あるいは

「回転焼」および「太鼓焼」と呼ばれる場合も多々ある。

これの中身は、小豆餡、またはカスタードクリームが主流だが、

場合により、白餡やチョコレートクリームなどもあると思う。

「今川」という名前は、東京(江戸)の販売店の地名に由来するようだが、

戦国大名「今川家」の家紋から来ているという説もあるらしい。

実は、「大判焼」の看板を見たとき、すぐに思い出したのが、

このあたり、遠江(遠州)や駿河は、「今川義元」の領地であったことだ、

「その今川家に関係するから、”今川焼”とは呼ばないのかな??」と

漠然と考えていたのだが、詳細はよくわからない、それよりも、むしろ

大阪等関西では、「粉モン(粉もの)」は、ソース等で辛くする味付けの

場合が多いので、「たまには甘いのも良いかな」と思って、急に「大判焼」

が食べたくなったという訳だ。

さて、この見附宿のあたりの旧東海道自体は上写真のように、情緒のある

風景は殆ど残っていない、ので、そのまわりを適当に歩いていると、

しばらくすると「姫街道」の分岐点に差し掛かった。

「姫街道」は、ここ磐田市で東海道から分岐し、愛知県豊川市までを結ぶ

東海道の裏道だ、その由来は、有力な説では、江戸時代の東海道の関所では

女性の出入りを厳しく取り調べたので、それを嫌って女性の多くは浜名湖の

北側を通る裏道を利用し、その結果、「姫街道」と呼ばれるようになった

という話だ。

江戸時代以前の「姫街道」はまた少しルートが異なるらしく、例えば、

武田と徳川の激戦で有名な浜松の「三方ヶ原」の付近を通っていた模様だ。

古い町並みはあまり残っていない見附宿であるが、まあ、そういう町並みは

関西にも多数あるので、今回は特にそれを目当てにしているわけではない。

ちなみに、奈良県などでは古い町並みの変則的なものとして「環濠集落」を

良くみることができる、これは、戦国時代あるいはそれ以前のはるか昔から、

村の周囲に堀などの環濠を作って、防衛的な要素を強く持たせた、独立自治

集落だ。

特に奈良県で良く残っているが、それに限らず、全国で見ることができる。

環濠集落は、一般の観光ガイドなどではまず載っておらず、ネットなどの

情報で、もなかなか個別の集落を見つけることはできない。なので、地図の

縮尺を大きくして眺めて、川のような環濠に囲まれていて、中に寺と神社が

それぞれあれば、環濠集落と見なし、そこを訪れてみることにしている。

この場合、寺は防衛拠点となっている事が多い、すなわち「城」の代わりだ、

集落によっては、寺の周囲は鍵の手に道が曲がっていて、戦国時代の城下町

同様の構造になっている場合もある、古くて、そして大きな家も良く残って

いる集落も多く「旧街道沿いの古い町並み」とは異なる趣があり、面白い。

さて、姫街道分岐点から北に700m程歩けば、そこが旧赤松家記念館だ。

見附学校の受付の係員オススメの場所だったので、来てみたのであるが、

だんだん観光巡りっぽくなってきてしまった。観光スポットと呼ばれる場所

は、基本的に私はあまり廻らない。関西の、たとえば、京都、奈良、大阪、

兵庫などの有名観光スポットは、今までにほぼ全て巡っているので、少々

食傷気味だ。なので、ここ数年ほまず、そうしたところには行かない、

しかも京都や奈良は観光客で混雑するのでなおさらだ、近年、とくに観光に

おける一極集中傾向が加速しているみたいで、皆が同じところに集まって

しまう、なので、数十年前に流行った観光地とか、現在は寂れている場合

が多々あるのだが、むしろ、そういう場所の方が個人的には興味を持てる。

まあ、見附宿という土地も、観光客は少ないので、そういう意味では、

好みに合っているが、まあ、それでも「名所だけを巡って行った気になる」

のは避けたいと思っている。

レンガ塀と土蔵が見所な模様だが、それらも少々食傷気味なので、裏庭に

行ってみた、ここは、江戸時代の赤松則良氏の引退後の家であった模様で、

赤松氏は武士から貴族(男爵)、議員、海軍中将、そして「日本造船の父」

とも呼ばれている。まあ、名士ということだろう、「咸臨丸」で勝海舟と

ともに渡米したとか、オランダに行って「開陽丸」を建造してそれで帰って

きたとか、様々なエピソードがある模様で、記念館の中の写真では、

15代将軍「徳川慶喜」と一緒に写っているものもあった。

先日、TV番組で”徳川慶喜を実際に見た事がある人が、ぎりぎりいる”

という事実を調べる特集があった、なかなか見つからなかったが、

徳川慶喜が晩年をすごした静岡に”将軍さまを実際に見た”という老女性が

存命していた。

さて、「旧赤松家記念館」を後にして、残り時間があまり無くなってきた、

だが、もう1つだけ行ってみたいところがある、先ほどの姫街道を西進し、

しばらく行ったところにある「かぶと塚公園」だ。かぶと塚、といえば、

当然「古墳」であろう、全国に「兜塚」と呼ばれる古墳は多い、形が

似ているなどの理由であろう、そして、各地に行ったときは、できるだけ

その土地の古墳は見るようにしている、何故か?といえば、まあ、それが

趣味である、としか答えられないのだが・・

個人的には、特に大型の前方後円墳、かつ、周濠つきのものが好みだが

大型の古墳は関西(特に大阪と奈良)に集中しており、私は全長のベスト

30のうち、恐らくはほぼ全て、29個くらいまでは見て廻っている。

大阪・奈良・岡山以外の地方の古墳で、大型なものは少ないのだが、

それでもせっかくなので、見ていくとしよう。

なお、地図には「かぶと塚公園」としか書いていないのだが、ここに

古墳があることはいちおう事前に確認している。

「旧赤松家」から2km弱歩いて、ようやく「兜塚古墳」に到着、

直径80mの円墳で、周濠は無い、しかし、これでも静岡県最大の

「円墳」である模様だ。まあ、確かに前方後円墳であれば、長さ300m

や400m超えの、巨大古墳はあるが、円墳の最大のものは100m強

程度だったと思う。

そうであれば、80mの「兜塚古墳」は、円墳の規模ランキングに入って

いてもよさそうだが、何故か本古墳が選からもれている資料が多い。

(古墳であると証明ができていないのかな?)

なお、以前の記事で書いたと思うが、静岡県の他の大型古墳としては、

富士市の「浅間(せんげん)山古墳」がある。

墳長103mの前方後方墳で、こちらは全国の”前方後方墳ランキング”

のベスト10に入る大きさだ。

(前方後方墳として最も?有名な、奈良の「下池山古墳」より10m程

小さいだけ、ただし、浅間山古墳は形がすでに崩れており、加えて、

下池山古墳のように墳丘に登ることもできないが・・)

で、嬉しいことに、「兜塚古墳」は自由に登ることができる。

ご存知のように、大型古墳の多くは「天皇陵」として宮内庁管轄と

なっていて、古墳(墳丘)に上るどころか、古墳に近寄ることすら

できない場合が殆どだ。

後で調べてみると、この兜塚古墳は戦時中に対空陣地を作った場所

となっている、そういう事で、古墳の形が崩れているかも知れないし、

あるいは無理やり土を盛り上げたのかも知れない、なので、純粋な

古墳としてのサイズが計測されていないのかも知れない。

陣地になった古墳といえば、京都・長岡京市の「恵解山(いけのやま)

古墳」が著名であろう、こちらは、近年の調査で、本能寺の変の後の

「山崎の戦い」(天王山の戦い)で、明智光秀の本陣があった場所

という説が有力となってきていて注目されている。

あるいは、大阪・天王寺公園内にある「茶臼山古墳」は、大阪冬の陣

では徳川家康の本陣となり、続く大阪夏の陣では、豊臣方の真田幸村

の本陣となったことでも有名だ。

さて、兜塚古墳の後は、磐田駅まで歩くとしよう、駅までの距離は

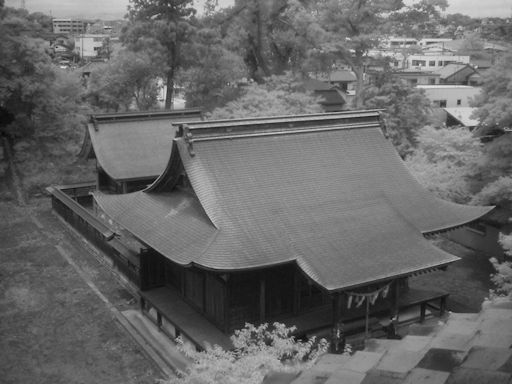

約2.2kmと微妙に遠いが、途中、「遠江国分寺跡」を見ることができる。

しかし、”跡”なので、何も残ってはいないのだが、奈良時代に聖武天皇

が全国に建立した「国分寺」は、そんなに沢山数があるわけでもないので、

見ておくのも良いであろう。まあ、国分寺といえば、備中国分寺(再建)が、

なかなか良い感じの場所にある建物なので、岡山に行った際は一見の

価値ありと思うが・・

そして無事JR磐田駅に到着、だいぶ(多分7km以上)歩いたが、今日は

まだ終わりではない、これより、JRに20分ほど乗り「菊川駅」に向かう。

菊川駅より、さらに静岡鉄道バス、御前崎自主運行バスの2本を乗り継

いで、やっと御前崎に到着、そして、御前崎バスの終点からは、さらに

1km強歩いたところが、今日の宿だ。

朝、家を出てから、10時間ほどかかってやっと目的地だが、実はまだ

夜の「懇親会」が残っている、ドラゴンボートの選手達は良く飲むので、

最後が最大の難関かもしれない(笑)

御前崎は、風が強く、気温も低い模様だ、心配していた雨は今日も

明日も大丈夫そうであるが、この風の強さはちょっと・・

さて、御前崎のドラゴンボート大会の模様は別記事で紹介したとおり。

帰路は、逆ルートで、バスを乗り継ぎ、菊川からこんどは掛川駅へ、

新幹線「こだま」は掛川駅にも止まるが、ちょっと乗り継ぎが悪く、

タイミングを逃してしまった、少し余った時間で、掛川城まで往復して

みるとするか・・

掛川城は、駅からほど近く、片道600mくらい、まあ、とは言え、

新幹線の乗り継ぎ待ちでは、そう時間もなく、行って帰ってきて終わり、

くらいの感じだ。ここは以前も行ったことがあったので今回は紹介は

省略、詳細は【遠州駿州紀行】シリーズの、初期の頃の記事を参照

のこと。

ということで、今回の記事では、少しマニアックな「見附宿」を中心とした

紀行であった。でも「旧東海道」としては、当たり前の範疇かも知れない。

次回、静岡を訪れる際には、よりマニアックな場所を探してみる予定だ。