現在も所有している銀塩一眼レフの名機を紹介するシリーズ記事。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)の

MINOLTA X-700(1981年)を紹介する。

![c0032138_18351785.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス第36回記事)

銀塩時代には本機X-700と本レンズで良く撮影したが、

本シリーズ記事では、紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わず、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、μ4/3判ミラーレス機PANASONIC DMC-GX7(2013年、

ミラーレス・クラッシックス第12回・予定)を使用する。

![c0032138_18344330.jpg]()

μ4/3機は望遠の特徴をより強調するので、まあ良いであろう。

なお、MC/MD系マウントのレンズは、デジタル一眼レフでは

アダプターで使用しずらく、ミラーレス機で使うのが基本だ。

以降はシミュレーターでの撮影写真と、本機X-700の機能紹介

写真を交えて記事を進める。

なお、シミュレーター機の画質は、紹介カメラの時代とともに

少しづつ上げて行くようにしており、その時代の銀塩撮影の

雰囲気を得るようにしている。

![c0032138_18344322.jpg]()

1973年の「MINOLTA X-1」(本シリーズ第4回)から

1977年の「MINOLTA XD」までのミノルタ銀塩MF一眼レフの

歴史については紹介済みだ。その後の歴史を述べよう。

1977年 MINOLTA XG-E

絞り優先専用機。この時代はMINOLTA XD(1977)や

CANON A-1(1978)といった両優先機が登場した時代だが、

それらは高価であり、この機種は安価な絞り優先機

としての発売だ。直接のライバルはCANON AE-1(1976)

のシャッター優先専用機であると思うが、他社の、

PENTAX ME(1976)やNIKON EM(1979海外,1980国内)

OLYMPUS OM-10(1979)も全て絞り優先専用機であり

こうしたコンセプトの初級機が流行していた時代だ。

その流行の為か、XGシリーズは1980年頃までの数年間

多数の派生型機種が展開されたが、主に海外向けだ。

(ちなみに、NIKON EMも当初は輸出専用機だった、

恐らくは、絞り優先専用機等では数値スペックを重視

する国内市場では受け入れられず、実用性を重視する

欧米向けの輸出が主体となったのであろう)

1980年 MINOLTA X-7 初級層向け絞り優先専用機

現在では女優兼「クイズの女王」として依然人気の

「宮崎美子」さんのTV CMが社会現象的な話題となる。

当時の宮崎美子さんは、まだ21歳の新人美人モデルで、

木陰でTシャツとGパンを脱いでビキニ姿になるという

TV CMは世の男性達を釘付けにし、後年にはそのシーンの

フィギュアまでが製品化された程、伝説的である。

このCMの効果でX-7は大ヒットした(生産台数は不明)

まあ、初級者層等では、結局絞り優先機でも何ら問題が

無かった事を証明する結果ともなり、それまでの国内

ユーザーや市場がカタログスペック優先で、いかに偏った

考え方であったかをも露呈する結果に繋がったと思う。

前述の絞り優先AE機NIKON EMも、この年、国内発売を

開始している。まあニコンはスペックの優位性を付加価値

とした高級機メーカーであるので、この機種の国内発売は

あまり積極的では無かったかもしれない(それが売れると

高級機が売れないから)、そうした傾向は近年に至っても

ニコンのミラーレス機展開が消極的である事でも同様だ。

1981年 MINOLTA X-700(本機) 中級層向け暫定最上位機

X-7の大ヒットも覚めやらぬ中での、ひっそりとした

登場である。

フラッグシップ機X-1(1973)が、特殊な位置づけのまま

存続はしていたが、まあ、その機種は無視する形とすれば

本機X-700は、ミノルタの一眼レフの最上位機だ。

しかし、シャッター速度は最高1/1000秒等と、地味な

スペックである。本機が、その後1999年迄、18年もの

超ロングセラー機になるとは、誰が想像できただろうか?

余談だが、本シリーズ記事では「一眼レフ」しか紹介していない

が、X-700と同年にレンジファインダー機の

MINOLTA CLE(1981)が発売されている。これは従来からあった

MINOLTA CL(1973)の絞り優先AE搭載版だが、これらCL/CLEと

その交換レンズ群はマニア好みで、後年の中古市場でも極めて

人気が高い。独ライカ(ライツ)社との共同開発であった為、

(注:厳密には共同開発は1970年代迄で、CLEの時点では

ライツとミノルタとの提携関係は(恐らく)解消されていた)

CL系マウントはライカMマウント互換である事も、レンジ機党の

興味を引く理由になっていただろう。なお、中古相場はかなり

高価であり、私はコスパ面の理由で興味を持てなかった。

![c0032138_18351857.jpg]()

一眼レフの歴史である。

本機は長期間販売された為、途中で改良版のNew X-700となった、

そのNew X-700では、AEロック機構が付いたのが大きな差異で

あり、両者を区別するポイントとなっている。

なお機種名そのものの表記はX-700と変わらないが、取扱説明書

等にはNew の文字が付く。中古市場等では明確に区別している

ケースが多い。

前期型には銀ボディが存在するが、後期型は黒色のみである。

本機はAEロックの無い初期型であり、本記事は初期型の

発売時点(1981年)での世情とする。

1981年(昭和56年)は。スペースシャトル「コロンビア」が

打ち上げられた年であり、松田聖子や、寺尾聰の「ルビーの指輪」

がヒットしていた時代だ。

カメラの世界では、この頃、コンパクト機ではAF化が推進され、

既に殆どのメーカーの新コンパクト機がAFであったが、

AFの一眼レフは、1981~1983年にかけて、PENTAX,NIKON

OLYMPUS等から一眼レフボディとレンズ側の機能の組み合わせにより

AFを実現する方式のシステムが発売されたが、いずれも試作機の

レベルのAF精度であり、市場に普及する事は無かった。

![c0032138_18344310.jpg]()

一眼以前にもコンパクト機は記念撮影的な用途で色々使っていた。

コンパクト機はフィルム装填が比較的簡単であったが、

一眼レフは最初は難しい、撮っているつもりが、実はフィルムが

きちんと装填されておらず、現像に出したら全て真っ黒で

がっかりした事もあった。

そのX-700は知人の所有であったので、後年、自分用に買い直した

次第であるが、まあ、ビギナーの際に最初に本機を使ったのは、

「使いやすさ」という面では効果的であったと思う。

なにせ、プログラムAEが入っている。ミノルタのMF銀塩一眼

では、XD系の擬似プログラムAE(GGGシステム)を除き、

本機X-700がミノルタMF機唯一のプログラムAE搭載機だ。

(これを、MPS=Minolta Program Systemと呼ぶ)

![c0032138_18351893.jpg]()

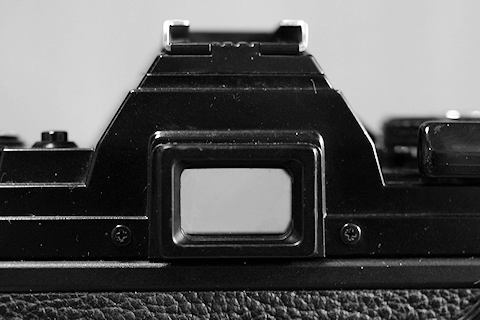

倍率の高いファインダーと優秀なスクリーンによって、ピント

合わせは非常に快適で難易度が低かった。

本ブログでは私が評価した「ファインダーベストスリー機」の

話を良く書く。銀塩MF/AF、デジタル一眼を通じ、その3機種は

CANON New F-1,PENTAX LX,MINOLTA α-9なのだが、銀塩AF機の

α-9を除いて銀塩MF機ベスト3を決めるとしたら、本機X-700が

繰り上がって第3位となる。

という事で、私が最初に触った一眼が本機X-700であった為、

本機のファインダー性能や感触性能は、その後幾多のカメラを

所有する事になっていく際に、本機が「カメラの基準」として

刷り込まれていた。つまり、X-700のファインダーに勝てるか

どうか?とか、そうした相対評価基準が培われていった訳だ。

これは1台のカメラをずっと使っていたり、他機種に買い換えたり

すると、なかなか得られない感覚だ。

まあ、カメラを持ち替えた瞬間には、前機種との差異ははっきり

認識できるだろうが、そのうち慣れてしまい、”今使っている

カメラが一番使い易い”と錯覚をしてしまう。

常に多数のカメラに触れ続け、それぞれの良し悪しや特徴を判断

するような事を長く続けると、そのうち、一々実際に比較しなく

ても、絶対的な判断基準が出来てくるようになる。

ただし、その事が実用的に意味があるかどうかはわからない。

カメラの良し悪しを判断できる絶対価値感覚を身につけても、

あまりメリットは無いし、そんな事は何も考えずに、自分が

今使っているカメラに満足している方が幸せかも知れないからだ。

けど、誰かが、自分が高いお金を出してカメラを買った事で、

それを使って「このカメラは最高だ!」と根拠無く主張する事には、

どうにも馴染めない。「本当にそれが分かって言っているのか?」

と、むしろ反発してしまう。1台や2台を使っている程度では、

見えてこない事がいくらでもあり、それがカメラやレンズの世界の

奥深さだと思う。そこにハマる事は、まあ、金も時間もかかるが、

趣味として考えれば面白く楽しい事であろう。

だから、世の中にはカメラマニアと呼ばれる人種が沢山居る訳だ。

![c0032138_18344353.jpg]()

販売された18年間の超ロングセラー機だ。

今時のデジタル一眼等は技術の進歩の速さにより、数年間で

モデルチェンジが行われてしまう為、このような長期の販売

期間は有り得なく、なかなか想像しにくいだろう。

本機を越えるロングセラー機には、例えばNIKON F3(19年間)が

あるが、他にもNIKON F/F2,CANON F-1(旧),MINOLTA X-1や

PENTAX LX(20年間)等も長期間販売されていた。

そして近代でも、20年を超えて依然生産が継続されている

銀塩機NIKON FM10があり、これが恐らく最長寿のカメラだ。

ロングセラー機の殆どが、銀塩MF時代の「フラッグシップ機」

である中で、中級機の本X-700が長期の販売を継続できた事は、

まさに異例だと思う。

ただ、ロングセラー機と、優秀だ、という事はイコールでは無い。

ミノルタの場合は1985年からAF機のαに主力が移行した後も、

旧来のMDマウントのMF機を完全に無くす訳にもいかず、その為に

本機X-700を残した、というのが実際の理由であろう。

NIKON F3も同様であり、1988年にAFのF4が出た際、旧来の

MF旗艦も残した、という事だろう。

近代のFM10もしかり、「デジタル機だけしか販売しません」では、

老舗メーカーとしては、やはり何かと都合も体裁も悪い。

それに、隠れた需要だが「写真を基礎から学ぶアート系写真学生」

等では、銀塩MF機を教材として使う場合が多く、古くから

NIKON FM2,FM3A,FM10等が実習用の教材カメラとなっている。

なお、KENKOも銀塩救済・教材用途に向け、近年までKFシリーズ

のAi,YC,PKマウントの各銀塩MF一眼レフを販売していた。

![c0032138_18351856.jpg]()

地味なカメラである。

最速1/1000秒シャッターは、一眼レフ黎明期のPENTAX SP

(1964)と同等だし、世の中の一眼は1/4000秒を搭載しようと

試作している時代だ(翌1982年、1/4000秒のNIKON FM2発売)

プログラムAEや絞り優先は、もうこの時代(1980年代)では常識だ。

ただ、ミノルタだけを考えれば、前年の宮崎美子CMのX-7の

大ヒットで食いつないでいけただろうから、この期間では

新MF一眼レフの開発にあまり手をかけず、その余剰開発リソース

(人、物、金、時間)を費やして、次世代のAF機およびAFレンズ

の開発に注力する事ができる。

こうして、4年後の1985年、衝撃的な「α-7000」のデビューに

繋がった訳だ。

ただ、開発にあまり手を掛けていないからと言って、本機X-700は

手抜きカメラでは決して無い。むしろ、枯れた技術を集大成して、

細かい改良を重ねた結果、完成度の高さは特筆するべきだと思う。

![c0032138_18344332.jpg]()

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/1000秒(電子式)

布幕フォーカルプレーン横走り

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み、1~1/1000秒

P,A,B位置あり。 緊急用機械式シャッターは無し。

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/60秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム上部に固定式

ファインダー:固定式、ウプリット・マイクロ式(標準)

スクリーン交換可(いずれもアキュートマット方式)

倍率0.9倍 視野率95%

使用可能レンズ:ミノルタSRマウント MC/MD系

(MC系レンズでは、プログラムAE不可)

絞り込みプビュー:有り

露出制御:プログラムAE、絞り優先、マニュアル

P/A時最長4秒まで自動露出が追従

プログラムライン:固定

AEロック:後期型にあり(セルフタイマーSW兼用)

測光方式:TTL中央重点(SPD)、

専用フラッシュ使用時はダイレクト測光

露出補正:専用ダイヤルあり(±2EV,1/2段刻み)

露出インジケーター:シャッター速度表示LED方式1段刻み

絞り値表示有り、露出補正±表示あり

露出メーター電源:SR44 2個使用 (LR44使用可)

フィルム感度調整:ISO25~1600(1/3段ステップ)

フィルム巻き上げレバー角:135度,予備角30尾、分割巻上げ可

セルフタイマー:有り(電子式)

本体重量:505g

発売時定価:63,000円

![c0032138_18344344.jpg]()

まず、ファインダー倍率が0.9倍と極めて高く、明るいアキュート

マット方式だ。アキュートマット初搭載のXDの時代(1977)よりも、

小改良が加わっているのか?明るいだけではなくピント合わせの

やりやすさも改善されている。

この結果、MFは極めて快適だ、前述のように全一眼レフ中

トップクラスの性能として特筆できる。

![c0032138_18351722.jpg]()

一般的であり特徴的では無いが、まあ必要十分だ。

また、感触性能も良く、フィルム巻上げ感、シャッター音、

ダイヤル類の廻しやすさなども高品位だ。

一応電源スイッチが存在しているので、多機のように、

それが無い事で、電源がいつ入って、いつ切れているのか不明と

いう状態では無く、電池消耗についての不安が若干無くなるが、

(なお、電池切れ時の緊急用機械シャッターは無い)

反面、一々電源を入れないとシャッターが切れないので、

不意に急いで写真を撮ろうとしたケースでは、慌てる場合がある。

まあでも、電源は汎用的なSR(LR)44であり、交換電池の入手性は

コンビニ等でも問題は無かったであろう。ちなみにこの時代

1981年には既にコンビニは世の中に普及していて、ファミマ、

セブン、ローソン、デイリー、サンクス、ミニストップ等が、

ちょうど出揃った時代だ。

さらに余談だが、銀塩時代に私は、小型ポーチに、

LR44,4LR44,MR-9互換,CR123A,CR2,2CR5,単三電池の全てを

入れて持ち歩いていて、自身のカメラの電池切れのみならず、

同行した知人のカメラの電池の電池切れ時にも、予備電池を

提供していた。上記のセットがあれば、およそどんなカメラの

電源にも対応できていたのだ。

メカに弱い若い女性のカメラマンが、電池切れで困っている際に、

「あ、このカメラですね、じゃあ、電池はCR123Aか・・」

等と言いつつゴソゴソとバッグから取り出して電池を交換して

あげるのは、カメラ知識とか、非常時に頼れる人、という点で、

スマートな対応で、なかなか株を上げたと思うが・・(笑)

(架空の話ではなく、実際に10回以上、そうしたケースはあった、

その為に全ての銀塩カメラの電源電池を必死で暗記したのだ)

まあ、デジタル時代では機種毎の専用バッテリーとなってしまい、

そのサービス(笑)は不可能になったが・・

また、X-700にはシステム性も若干あって、モータードライブ、

オートワインダー、データーバック等の多種のオプションパーツ

が発売されていた。

![c0032138_18345852.jpg]()

電子カメラながら耐久性もそこそこあると思うので完成度は高い。

私が購入時の1990年代には、まだ中古相場は若干高価(32,000円)

であったが、元々定価も比較的安価なカメラであり、後年の

中古相場はさほど高く無かった。

現代であれば1万円以下の格安中古相場で入手できるので、

もし実際にフィルムを入れて撮るのであれば、悪くない選択だ。

加えて、MC/MD系の中古レンズの相場は極めて安価で

数千円位である、合計1万円強の予算があれば十分であろう。

ちなみに、MC/MD系レンズは巷ではあまり高く評価される事が

多くないが、これはミノルタ銀塩MF一眼レフが特殊なX-1を除き、

全て普及機であった事から、マニアや評論家は、これらのカメラ

を重んじず、MC/MD系レンズをちゃんと使い込んでいなかった

だろう事も、好評価があまり無い理由となっていると思われる。

ミノルタのカメラは1985年以降は、AFのαの時代となり

結局MC/MDレンズは早期にクラッシックとなってしまった。

そして特に、1980年前後のカメラ評価は、専門誌等においても、

数値性能を計測するような、まるで工業部品の精度を調べる

ような評価方法ばかりであり、カメラとしての使いやすさや

感覚的な性能についての主観的評価は皆無だ。

まあ時代が時代で、高度成長期の名残りがまだある状況では、

数値性能が全てであり、そのような個人の主観に依存するかも

知れない感覚評価は、カメラにおいてもレンズにおいても、

嫌われていた(あるいは出来ない)時代であったのだろう。

あえて主観評価があったのは、有名なカメラマン等が

「これは良いレンズ」だ、と言って広まった例がいくつか

あっただけである。

しかし著名な写真家であったとしても、本当に沢山の

レンズを、きっちりと使い込んだかどうかの保証は全く無く、

単に「有名人がそういったから」といった、まるで現代における

「グルメ店の評価」のように根拠が無い可能性も極めて高い。

![c0032138_18345804.jpg]()

通じてフランジバックの関係で使用できず、アダプターがあった

としても補正レンズ入りで描写性能を極端に落としてしまった為、

ゴミレンズ、ジャンクレンズのような扱いで中古店の片隅に

1000円から高くても5000円程度の価格で、ひっそりと置かれて

いる場合が殆どであった。

安かろう、悪かろうと、そんなレンズを買うマニアも少なかった。

2010年前後には多くの地方DPE店が廃業した事から、

「中古レンズ大放出」の時代となり、その際にもMC/MD系レンズが

市場に大量に出回ったが、さらに相場は下落し、B級品であれば

1000円~2000円が基本の価格帯となった。

しかし、この2010年前後からミラーレス機の時代となった事で

MC/MD系レンズは、どんなミラーレス機にもマウントアダプターで

装着して使用できるようになった。

本ブログの以前のシリーズ記事「ミラーレス・マニアックス」や

「ハイコスパレンズ・マニアックス」では、多数のMC/MD系の

レンズを実写して紹介しているが、全てでは無いものの、多くの

MC/MDレンズの描写性能は他社レンズに比べて勝るとも劣らない

レベルであり、コスパが極めて高い。

中には、明らかに後年の時代のレンズよりも性能の良いものも

あり、ミラーレス「名玉編」にもランクインしている。

まあ、結局、ミノルタのMC/MD系レンズは、そのように

「知る人ぞ知る」というレンズとなっていた訳だが、現代の

ミラーレス時代でデジタルで使うとか、あるいは、フィルム

カメラにこれまで縁が無かった新世代の若者により、銀塩MF

カメラ見直しの流行の兆しもある状況で、本機X-700と優秀な

MC/MD系レンズの組み合わせは、悪くない選択かも知れない。

![c0032138_18345834.jpg]()

まずは貧弱なシャッター性能であろう。

1/1000秒はさすがに厳しく、当時の標準的な付属レンズの

New MD50mm/f1.4等の大口径標準レンズを、日中では絞りを

開けて使用できない。ND8フィルターを装着する回避法はあるが、

当時の世情ではそうした使い方は一般的では無いであろう。

それと、絞り優先時に露出連動範囲外(シャッター速度オーバー)

になった際、本機では自動的に絞り込む等の露出安全機構

(ミノルタXDやマミヤZE-Xにあった機能)は無く、単に

▲印の警告LEDが点滅するだけで、手動で絞り込む必要がある。

シンクロ速度も1/60秒と古典的である、なお、別売外付け

フラッシュではTTLダイレクト測光等の自動化は進んでいた。

(が、まだ全速同調できる時代では無い)

また、連続視度補正機能が無いので、優秀なファインダーを

自分の視度に合わせて調整するには別売の視度補正アタッチメント

を使うしか無い。もっとも、この点については、この時代の

カメラではやむを得ず、もう少し後年になってからカメラに

搭載された機能なのだが、本機はロングセラーであるが故に

後年には、その点が不満となっていく。

![c0032138_18351716.jpg]()

本機X-700の性能は相対的に時代遅れになっていった。

例えば、本機の発売末期には既に1/12000秒シャッターを搭載

したAF最上位機α-9(1998)も登場していた(後日紹介予定)

それらに比べると、いかにも貧弱な性能ではあるが、まあしかし

業務用途撮影等で高性能や高耐久性が必要ならば、α-9を使えば

良いだけだ。本機は本機として、趣味の撮影の範囲で写真を

楽しむという点においては、不満は殆ど無い。

また、カメラ本体の問題では無いが、交換レンズのNew MD型は

小型化の弊害で、旧型よりも性能を落としてしまった例も

中にはある、それを仕様面で見分ける事は難しいが、50mm/f1.4

等では、性能が気になるのであれば、旧来のMC型を購入する

対策もある。その際、X-700ではプログラムAEが使えなくなるが

絞り優先AEでは使用可能だ。

![c0032138_18345840.jpg]()

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

MINOLTA X-700(1981年)

【基本・付加性能】★★

【操作性・操作系】★★★☆

【ファインダー 】★★★★☆

【感触性能全般 】★★★★

【質感・高級感 】★★

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:32,000円)

【完成度(当時)】★★★★★

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

ややデコボコが大きいが、概ね好評価である。

枯れた技術の集大成のようなカメラであり、目だった特長や

性能は無いが、逆に、その仕様の範囲内であれば欠点も無い。

ファインダーを含めた感触性能の高さは特筆すべきであり、

極めて快適に撮影ができるが、残念ながらプラスチッキーな

ボディには高級感が無い。

銀塩時代に長年かつ多数流通していたカメラゆえに、

マニアック度はあまりなく、所有満足度は低いであろう。

ただ、もし銀塩時代に一眼レフ入門機として薦めるのであれば

本機X-700は、MF機であれば最もそれに適したカメラであった

かも知れない。私個人的にも、最も良く使った銀塩MF機である。

性能は地味だが、ミノルタのカメラ史の中では、後年に伝えたい

歴史的カメラである、ミノルタ伝統の「栄光の7番機」の名に

恥じない名機だ。

なお、電子部品の耐久性は、近代まで生産が継続されていた為

New型(AEロック有り)を選ぶならば、現代においてもあまり

問題なく動作する事であろう。それに現代では相場も安価なので

実用機として購入して万が一壊れても、また買いなおせば良い。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)の

MINOLTA X-700(1981年)を紹介する。

(ミラーレス・マニアックス第36回記事)

銀塩時代には本機X-700と本レンズで良く撮影したが、

本シリーズ記事では、紹介銀塩機でのフィルム撮影は行わず、

デジタル実写シミュレーター機を使用する。

今回は、μ4/3判ミラーレス機PANASONIC DMC-GX7(2013年、

ミラーレス・クラッシックス第12回・予定)を使用する。

μ4/3機は望遠の特徴をより強調するので、まあ良いであろう。

なお、MC/MD系マウントのレンズは、デジタル一眼レフでは

アダプターで使用しずらく、ミラーレス機で使うのが基本だ。

以降はシミュレーターでの撮影写真と、本機X-700の機能紹介

写真を交えて記事を進める。

なお、シミュレーター機の画質は、紹介カメラの時代とともに

少しづつ上げて行くようにしており、その時代の銀塩撮影の

雰囲気を得るようにしている。

1973年の「MINOLTA X-1」(本シリーズ第4回)から

1977年の「MINOLTA XD」までのミノルタ銀塩MF一眼レフの

歴史については紹介済みだ。その後の歴史を述べよう。

1977年 MINOLTA XG-E

絞り優先専用機。この時代はMINOLTA XD(1977)や

CANON A-1(1978)といった両優先機が登場した時代だが、

それらは高価であり、この機種は安価な絞り優先機

としての発売だ。直接のライバルはCANON AE-1(1976)

のシャッター優先専用機であると思うが、他社の、

PENTAX ME(1976)やNIKON EM(1979海外,1980国内)

OLYMPUS OM-10(1979)も全て絞り優先専用機であり

こうしたコンセプトの初級機が流行していた時代だ。

その流行の為か、XGシリーズは1980年頃までの数年間

多数の派生型機種が展開されたが、主に海外向けだ。

(ちなみに、NIKON EMも当初は輸出専用機だった、

恐らくは、絞り優先専用機等では数値スペックを重視

する国内市場では受け入れられず、実用性を重視する

欧米向けの輸出が主体となったのであろう)

1980年 MINOLTA X-7 初級層向け絞り優先専用機

現在では女優兼「クイズの女王」として依然人気の

「宮崎美子」さんのTV CMが社会現象的な話題となる。

当時の宮崎美子さんは、まだ21歳の新人美人モデルで、

木陰でTシャツとGパンを脱いでビキニ姿になるという

TV CMは世の男性達を釘付けにし、後年にはそのシーンの

フィギュアまでが製品化された程、伝説的である。

このCMの効果でX-7は大ヒットした(生産台数は不明)

まあ、初級者層等では、結局絞り優先機でも何ら問題が

無かった事を証明する結果ともなり、それまでの国内

ユーザーや市場がカタログスペック優先で、いかに偏った

考え方であったかをも露呈する結果に繋がったと思う。

前述の絞り優先AE機NIKON EMも、この年、国内発売を

開始している。まあニコンはスペックの優位性を付加価値

とした高級機メーカーであるので、この機種の国内発売は

あまり積極的では無かったかもしれない(それが売れると

高級機が売れないから)、そうした傾向は近年に至っても

ニコンのミラーレス機展開が消極的である事でも同様だ。

1981年 MINOLTA X-700(本機) 中級層向け暫定最上位機

X-7の大ヒットも覚めやらぬ中での、ひっそりとした

登場である。

フラッグシップ機X-1(1973)が、特殊な位置づけのまま

存続はしていたが、まあ、その機種は無視する形とすれば

本機X-700は、ミノルタの一眼レフの最上位機だ。

しかし、シャッター速度は最高1/1000秒等と、地味な

スペックである。本機が、その後1999年迄、18年もの

超ロングセラー機になるとは、誰が想像できただろうか?

余談だが、本シリーズ記事では「一眼レフ」しか紹介していない

が、X-700と同年にレンジファインダー機の

MINOLTA CLE(1981)が発売されている。これは従来からあった

MINOLTA CL(1973)の絞り優先AE搭載版だが、これらCL/CLEと

その交換レンズ群はマニア好みで、後年の中古市場でも極めて

人気が高い。独ライカ(ライツ)社との共同開発であった為、

(注:厳密には共同開発は1970年代迄で、CLEの時点では

ライツとミノルタとの提携関係は(恐らく)解消されていた)

CL系マウントはライカMマウント互換である事も、レンジ機党の

興味を引く理由になっていただろう。なお、中古相場はかなり

高価であり、私はコスパ面の理由で興味を持てなかった。

一眼レフの歴史である。

本機は長期間販売された為、途中で改良版のNew X-700となった、

そのNew X-700では、AEロック機構が付いたのが大きな差異で

あり、両者を区別するポイントとなっている。

なお機種名そのものの表記はX-700と変わらないが、取扱説明書

等にはNew の文字が付く。中古市場等では明確に区別している

ケースが多い。

前期型には銀ボディが存在するが、後期型は黒色のみである。

本機はAEロックの無い初期型であり、本記事は初期型の

発売時点(1981年)での世情とする。

1981年(昭和56年)は。スペースシャトル「コロンビア」が

打ち上げられた年であり、松田聖子や、寺尾聰の「ルビーの指輪」

がヒットしていた時代だ。

カメラの世界では、この頃、コンパクト機ではAF化が推進され、

既に殆どのメーカーの新コンパクト機がAFであったが、

AFの一眼レフは、1981~1983年にかけて、PENTAX,NIKON

OLYMPUS等から一眼レフボディとレンズ側の機能の組み合わせにより

AFを実現する方式のシステムが発売されたが、いずれも試作機の

レベルのAF精度であり、市場に普及する事は無かった。

一眼以前にもコンパクト機は記念撮影的な用途で色々使っていた。

コンパクト機はフィルム装填が比較的簡単であったが、

一眼レフは最初は難しい、撮っているつもりが、実はフィルムが

きちんと装填されておらず、現像に出したら全て真っ黒で

がっかりした事もあった。

そのX-700は知人の所有であったので、後年、自分用に買い直した

次第であるが、まあ、ビギナーの際に最初に本機を使ったのは、

「使いやすさ」という面では効果的であったと思う。

なにせ、プログラムAEが入っている。ミノルタのMF銀塩一眼

では、XD系の擬似プログラムAE(GGGシステム)を除き、

本機X-700がミノルタMF機唯一のプログラムAE搭載機だ。

(これを、MPS=Minolta Program Systemと呼ぶ)

倍率の高いファインダーと優秀なスクリーンによって、ピント

合わせは非常に快適で難易度が低かった。

本ブログでは私が評価した「ファインダーベストスリー機」の

話を良く書く。銀塩MF/AF、デジタル一眼を通じ、その3機種は

CANON New F-1,PENTAX LX,MINOLTA α-9なのだが、銀塩AF機の

α-9を除いて銀塩MF機ベスト3を決めるとしたら、本機X-700が

繰り上がって第3位となる。

という事で、私が最初に触った一眼が本機X-700であった為、

本機のファインダー性能や感触性能は、その後幾多のカメラを

所有する事になっていく際に、本機が「カメラの基準」として

刷り込まれていた。つまり、X-700のファインダーに勝てるか

どうか?とか、そうした相対評価基準が培われていった訳だ。

これは1台のカメラをずっと使っていたり、他機種に買い換えたり

すると、なかなか得られない感覚だ。

まあ、カメラを持ち替えた瞬間には、前機種との差異ははっきり

認識できるだろうが、そのうち慣れてしまい、”今使っている

カメラが一番使い易い”と錯覚をしてしまう。

常に多数のカメラに触れ続け、それぞれの良し悪しや特徴を判断

するような事を長く続けると、そのうち、一々実際に比較しなく

ても、絶対的な判断基準が出来てくるようになる。

ただし、その事が実用的に意味があるかどうかはわからない。

カメラの良し悪しを判断できる絶対価値感覚を身につけても、

あまりメリットは無いし、そんな事は何も考えずに、自分が

今使っているカメラに満足している方が幸せかも知れないからだ。

けど、誰かが、自分が高いお金を出してカメラを買った事で、

それを使って「このカメラは最高だ!」と根拠無く主張する事には、

どうにも馴染めない。「本当にそれが分かって言っているのか?」

と、むしろ反発してしまう。1台や2台を使っている程度では、

見えてこない事がいくらでもあり、それがカメラやレンズの世界の

奥深さだと思う。そこにハマる事は、まあ、金も時間もかかるが、

趣味として考えれば面白く楽しい事であろう。

だから、世の中にはカメラマニアと呼ばれる人種が沢山居る訳だ。

販売された18年間の超ロングセラー機だ。

今時のデジタル一眼等は技術の進歩の速さにより、数年間で

モデルチェンジが行われてしまう為、このような長期の販売

期間は有り得なく、なかなか想像しにくいだろう。

本機を越えるロングセラー機には、例えばNIKON F3(19年間)が

あるが、他にもNIKON F/F2,CANON F-1(旧),MINOLTA X-1や

PENTAX LX(20年間)等も長期間販売されていた。

そして近代でも、20年を超えて依然生産が継続されている

銀塩機NIKON FM10があり、これが恐らく最長寿のカメラだ。

ロングセラー機の殆どが、銀塩MF時代の「フラッグシップ機」

である中で、中級機の本X-700が長期の販売を継続できた事は、

まさに異例だと思う。

ただ、ロングセラー機と、優秀だ、という事はイコールでは無い。

ミノルタの場合は1985年からAF機のαに主力が移行した後も、

旧来のMDマウントのMF機を完全に無くす訳にもいかず、その為に

本機X-700を残した、というのが実際の理由であろう。

NIKON F3も同様であり、1988年にAFのF4が出た際、旧来の

MF旗艦も残した、という事だろう。

近代のFM10もしかり、「デジタル機だけしか販売しません」では、

老舗メーカーとしては、やはり何かと都合も体裁も悪い。

それに、隠れた需要だが「写真を基礎から学ぶアート系写真学生」

等では、銀塩MF機を教材として使う場合が多く、古くから

NIKON FM2,FM3A,FM10等が実習用の教材カメラとなっている。

なお、KENKOも銀塩救済・教材用途に向け、近年までKFシリーズ

のAi,YC,PKマウントの各銀塩MF一眼レフを販売していた。

地味なカメラである。

最速1/1000秒シャッターは、一眼レフ黎明期のPENTAX SP

(1964)と同等だし、世の中の一眼は1/4000秒を搭載しようと

試作している時代だ(翌1982年、1/4000秒のNIKON FM2発売)

プログラムAEや絞り優先は、もうこの時代(1980年代)では常識だ。

ただ、ミノルタだけを考えれば、前年の宮崎美子CMのX-7の

大ヒットで食いつないでいけただろうから、この期間では

新MF一眼レフの開発にあまり手をかけず、その余剰開発リソース

(人、物、金、時間)を費やして、次世代のAF機およびAFレンズ

の開発に注力する事ができる。

こうして、4年後の1985年、衝撃的な「α-7000」のデビューに

繋がった訳だ。

ただ、開発にあまり手を掛けていないからと言って、本機X-700は

手抜きカメラでは決して無い。むしろ、枯れた技術を集大成して、

細かい改良を重ねた結果、完成度の高さは特筆するべきだと思う。

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/1000秒(電子式)

布幕フォーカルプレーン横走り

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み、1~1/1000秒

P,A,B位置あり。 緊急用機械式シャッターは無し。

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/60秒 X接点

ホットシュー:ペンタプリズム上部に固定式

ファインダー:固定式、ウプリット・マイクロ式(標準)

スクリーン交換可(いずれもアキュートマット方式)

倍率0.9倍 視野率95%

使用可能レンズ:ミノルタSRマウント MC/MD系

(MC系レンズでは、プログラムAE不可)

絞り込みプビュー:有り

露出制御:プログラムAE、絞り優先、マニュアル

P/A時最長4秒まで自動露出が追従

プログラムライン:固定

AEロック:後期型にあり(セルフタイマーSW兼用)

測光方式:TTL中央重点(SPD)、

専用フラッシュ使用時はダイレクト測光

露出補正:専用ダイヤルあり(±2EV,1/2段刻み)

露出インジケーター:シャッター速度表示LED方式1段刻み

絞り値表示有り、露出補正±表示あり

露出メーター電源:SR44 2個使用 (LR44使用可)

フィルム感度調整:ISO25~1600(1/3段ステップ)

フィルム巻き上げレバー角:135度,予備角30尾、分割巻上げ可

セルフタイマー:有り(電子式)

本体重量:505g

発売時定価:63,000円

まず、ファインダー倍率が0.9倍と極めて高く、明るいアキュート

マット方式だ。アキュートマット初搭載のXDの時代(1977)よりも、

小改良が加わっているのか?明るいだけではなくピント合わせの

やりやすさも改善されている。

この結果、MFは極めて快適だ、前述のように全一眼レフ中

トップクラスの性能として特筆できる。

一般的であり特徴的では無いが、まあ必要十分だ。

また、感触性能も良く、フィルム巻上げ感、シャッター音、

ダイヤル類の廻しやすさなども高品位だ。

一応電源スイッチが存在しているので、多機のように、

それが無い事で、電源がいつ入って、いつ切れているのか不明と

いう状態では無く、電池消耗についての不安が若干無くなるが、

(なお、電池切れ時の緊急用機械シャッターは無い)

反面、一々電源を入れないとシャッターが切れないので、

不意に急いで写真を撮ろうとしたケースでは、慌てる場合がある。

まあでも、電源は汎用的なSR(LR)44であり、交換電池の入手性は

コンビニ等でも問題は無かったであろう。ちなみにこの時代

1981年には既にコンビニは世の中に普及していて、ファミマ、

セブン、ローソン、デイリー、サンクス、ミニストップ等が、

ちょうど出揃った時代だ。

さらに余談だが、銀塩時代に私は、小型ポーチに、

LR44,4LR44,MR-9互換,CR123A,CR2,2CR5,単三電池の全てを

入れて持ち歩いていて、自身のカメラの電池切れのみならず、

同行した知人のカメラの電池の電池切れ時にも、予備電池を

提供していた。上記のセットがあれば、およそどんなカメラの

電源にも対応できていたのだ。

メカに弱い若い女性のカメラマンが、電池切れで困っている際に、

「あ、このカメラですね、じゃあ、電池はCR123Aか・・」

等と言いつつゴソゴソとバッグから取り出して電池を交換して

あげるのは、カメラ知識とか、非常時に頼れる人、という点で、

スマートな対応で、なかなか株を上げたと思うが・・(笑)

(架空の話ではなく、実際に10回以上、そうしたケースはあった、

その為に全ての銀塩カメラの電源電池を必死で暗記したのだ)

まあ、デジタル時代では機種毎の専用バッテリーとなってしまい、

そのサービス(笑)は不可能になったが・・

また、X-700にはシステム性も若干あって、モータードライブ、

オートワインダー、データーバック等の多種のオプションパーツ

が発売されていた。

電子カメラながら耐久性もそこそこあると思うので完成度は高い。

私が購入時の1990年代には、まだ中古相場は若干高価(32,000円)

であったが、元々定価も比較的安価なカメラであり、後年の

中古相場はさほど高く無かった。

現代であれば1万円以下の格安中古相場で入手できるので、

もし実際にフィルムを入れて撮るのであれば、悪くない選択だ。

加えて、MC/MD系の中古レンズの相場は極めて安価で

数千円位である、合計1万円強の予算があれば十分であろう。

ちなみに、MC/MD系レンズは巷ではあまり高く評価される事が

多くないが、これはミノルタ銀塩MF一眼レフが特殊なX-1を除き、

全て普及機であった事から、マニアや評論家は、これらのカメラ

を重んじず、MC/MD系レンズをちゃんと使い込んでいなかった

だろう事も、好評価があまり無い理由となっていると思われる。

ミノルタのカメラは1985年以降は、AFのαの時代となり

結局MC/MDレンズは早期にクラッシックとなってしまった。

そして特に、1980年前後のカメラ評価は、専門誌等においても、

数値性能を計測するような、まるで工業部品の精度を調べる

ような評価方法ばかりであり、カメラとしての使いやすさや

感覚的な性能についての主観的評価は皆無だ。

まあ時代が時代で、高度成長期の名残りがまだある状況では、

数値性能が全てであり、そのような個人の主観に依存するかも

知れない感覚評価は、カメラにおいてもレンズにおいても、

嫌われていた(あるいは出来ない)時代であったのだろう。

あえて主観評価があったのは、有名なカメラマン等が

「これは良いレンズ」だ、と言って広まった例がいくつか

あっただけである。

しかし著名な写真家であったとしても、本当に沢山の

レンズを、きっちりと使い込んだかどうかの保証は全く無く、

単に「有名人がそういったから」といった、まるで現代における

「グルメ店の評価」のように根拠が無い可能性も極めて高い。

通じてフランジバックの関係で使用できず、アダプターがあった

としても補正レンズ入りで描写性能を極端に落としてしまった為、

ゴミレンズ、ジャンクレンズのような扱いで中古店の片隅に

1000円から高くても5000円程度の価格で、ひっそりと置かれて

いる場合が殆どであった。

安かろう、悪かろうと、そんなレンズを買うマニアも少なかった。

2010年前後には多くの地方DPE店が廃業した事から、

「中古レンズ大放出」の時代となり、その際にもMC/MD系レンズが

市場に大量に出回ったが、さらに相場は下落し、B級品であれば

1000円~2000円が基本の価格帯となった。

しかし、この2010年前後からミラーレス機の時代となった事で

MC/MD系レンズは、どんなミラーレス機にもマウントアダプターで

装着して使用できるようになった。

本ブログの以前のシリーズ記事「ミラーレス・マニアックス」や

「ハイコスパレンズ・マニアックス」では、多数のMC/MD系の

レンズを実写して紹介しているが、全てでは無いものの、多くの

MC/MDレンズの描写性能は他社レンズに比べて勝るとも劣らない

レベルであり、コスパが極めて高い。

中には、明らかに後年の時代のレンズよりも性能の良いものも

あり、ミラーレス「名玉編」にもランクインしている。

まあ、結局、ミノルタのMC/MD系レンズは、そのように

「知る人ぞ知る」というレンズとなっていた訳だが、現代の

ミラーレス時代でデジタルで使うとか、あるいは、フィルム

カメラにこれまで縁が無かった新世代の若者により、銀塩MF

カメラ見直しの流行の兆しもある状況で、本機X-700と優秀な

MC/MD系レンズの組み合わせは、悪くない選択かも知れない。

まずは貧弱なシャッター性能であろう。

1/1000秒はさすがに厳しく、当時の標準的な付属レンズの

New MD50mm/f1.4等の大口径標準レンズを、日中では絞りを

開けて使用できない。ND8フィルターを装着する回避法はあるが、

当時の世情ではそうした使い方は一般的では無いであろう。

それと、絞り優先時に露出連動範囲外(シャッター速度オーバー)

になった際、本機では自動的に絞り込む等の露出安全機構

(ミノルタXDやマミヤZE-Xにあった機能)は無く、単に

▲印の警告LEDが点滅するだけで、手動で絞り込む必要がある。

シンクロ速度も1/60秒と古典的である、なお、別売外付け

フラッシュではTTLダイレクト測光等の自動化は進んでいた。

(が、まだ全速同調できる時代では無い)

また、連続視度補正機能が無いので、優秀なファインダーを

自分の視度に合わせて調整するには別売の視度補正アタッチメント

を使うしか無い。もっとも、この点については、この時代の

カメラではやむを得ず、もう少し後年になってからカメラに

搭載された機能なのだが、本機はロングセラーであるが故に

後年には、その点が不満となっていく。

本機X-700の性能は相対的に時代遅れになっていった。

例えば、本機の発売末期には既に1/12000秒シャッターを搭載

したAF最上位機α-9(1998)も登場していた(後日紹介予定)

それらに比べると、いかにも貧弱な性能ではあるが、まあしかし

業務用途撮影等で高性能や高耐久性が必要ならば、α-9を使えば

良いだけだ。本機は本機として、趣味の撮影の範囲で写真を

楽しむという点においては、不満は殆ど無い。

また、カメラ本体の問題では無いが、交換レンズのNew MD型は

小型化の弊害で、旧型よりも性能を落としてしまった例も

中にはある、それを仕様面で見分ける事は難しいが、50mm/f1.4

等では、性能が気になるのであれば、旧来のMC型を購入する

対策もある。その際、X-700ではプログラムAEが使えなくなるが

絞り優先AEでは使用可能だ。

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

MINOLTA X-700(1981年)

【基本・付加性能】★★

【操作性・操作系】★★★☆

【ファインダー 】★★★★☆

【感触性能全般 】★★★★

【質感・高級感 】★★

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★☆ (中古購入価格:32,000円)

【完成度(当時)】★★★★★

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

ややデコボコが大きいが、概ね好評価である。

枯れた技術の集大成のようなカメラであり、目だった特長や

性能は無いが、逆に、その仕様の範囲内であれば欠点も無い。

ファインダーを含めた感触性能の高さは特筆すべきであり、

極めて快適に撮影ができるが、残念ながらプラスチッキーな

ボディには高級感が無い。

銀塩時代に長年かつ多数流通していたカメラゆえに、

マニアック度はあまりなく、所有満足度は低いであろう。

ただ、もし銀塩時代に一眼レフ入門機として薦めるのであれば

本機X-700は、MF機であれば最もそれに適したカメラであった

かも知れない。私個人的にも、最も良く使った銀塩MF機である。

性能は地味だが、ミノルタのカメラ史の中では、後年に伝えたい

歴史的カメラである、ミノルタ伝統の「栄光の7番機」の名に

恥じない名機だ。

なお、電子部品の耐久性は、近代まで生産が継続されていた為

New型(AEロック有り)を選ぶならば、現代においてもあまり

問題なく動作する事であろう。それに現代では相場も安価なので

実用機として購入して万が一壊れても、また買いなおせば良い。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。