所有している銀塩一眼レフの名機を紹介するシリーズ記事。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON New F-1(1981年)を紹介する。

![c0032138_20222569.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス第4回記事で紹介)

本シリーズでは、例によって紹介銀塩カメラでのフィルム撮影

は行わずに、デジタル実写シミュレータ機を使用する。

今回は、まずフルサイズ機SONY α7を使用するが、記事後半

では別の機種を用いると共にレンズも交換する。

![c0032138_20405333.jpg]()

写真を交えて記事を進める。なお、本シリーズでは紹介機の

時代に合わせてシミュレーター機の発色傾向を調整している。

----

さて、New F-1はキヤノンの銀塩フラッグシップ機の二代目だ。

最初に注意点だが、「New F-1」という機種名は実は存在しない、

ボディには「F-1」としか書かれていないのだ。

実は、旧来のF-1も後期型ではいくつかの改良があったのだが

機種名は変わらずF-1のままであった(本シリーズ第1回記事)

これはすなわち、ライバルのニコンのフラッグシップ機が、

F(1959年)→F2(1971年)→F3(1980年)と、順次番号が

変わっていった事に対して、

キヤノン側は「この機種が存在する限りF-1で通す」と主張

した(反発した)からである、という話が伝わっている。

が、それでは販売店やメディアやユーザー側は困ってしまう、

機種の区別がつかないからだ。

なので、実質的には以下のように通称が与えられた

F-1 1971年 F-1、旧F-1、F-1前期

F-1 1976年 F-1N、F-1改、F-1後期

F-1 1981年 New F-1、NF-1

本記事では、この通称を用いて本機を「New F-1」と呼ぶ。

![c0032138_20222554.jpg]()

は、本機登場前の1970年代末位から、FDに置き換わるように

流通が始まったのだが、こちらのレンズ名称も正式にはNew FD

ではなく、単にFDレンズである。

勿論、区別の為に通称でNew FDまたはNFDレンズと呼んでいる。

![c0032138_20232060.jpg]()

書いたが、実の所、キヤノンのMF銀塩フラッグシップ一眼と

しては最終の機種だ。

本機の5年後の1986年には、最後のFDマウント機として「タンク」

のニックネームを持つ「T90」が発売された。

その機種は、性能的には本機New F-1をも遥かに上回るが

最上位機とは言え、後年のEOSの原型とも言えるプラスチッキー

な現代的カメラであり、勿論交換式ファインダー仕様でも無い

事から、フラッグシップ機とは呼びにくい。

T90は確かに高性能なカメラであり、銀塩時代には所有していて

良く使ったが、「後世に残すべきカメラでは無いだろう」と思い、

デジタル移行期にマニアの友人に譲渡していた。

なお、その後の銀塩AF時代でのEOS-1シリーズ等も、まあ最高機種

であり、一応フラッグシップ機とも言われてはいるが、銀塩MF

時代の「フラッグシップ機」とは、ずいぶんとティストが違う。

やはり、銀塩MFのフラッグシップ機は「ファインダー交換式」が

基本であろう。つまり「非常に高いシステム拡張性を持つ」

という点が、銀塩MFフラッグシップ機の要件だ。

![c0032138_20222570.jpg]()

基本的には以下の7機種しか存在していない

NIKON F(未所有)、CANON F-1(本シリーズ第1回記事)

NIKON F2(本シリーズ第2回)、MINOLTA X-1(本シリーズ第4回)

PENTAX LX(本シリーズ第7回)、NIKON F3(本シリーズ第8回)

そして、本機 New F-1、たったこれだけである。

そのうちおよそ半数の3機種が、1980~1981年の発売に集中

していて、本シリーズでも3記事連続のフラッグシップ機特集だ。

後年のAF最高機種を「フラッグシップ機とは言い難い」という

状況においては、まさしくこの1980~1981年が、カメラらしい

銀塩MF一眼の最盛期であり、最も盛り上がった時代では

なかろうか?

![c0032138_20232099.jpg]()

1980年前後のカメラが非常に人気が高かった。

まあ、その中でも最も人気があったのは、NIKON F3シリーズ

だとは思うが、前記事の第8回記事でNIKON F3を私が評価した

際には、残念ながら高得点では無かった、

それは、私が個人的な好みでカメラ毎に点数を増減させている訳

ではない。誰よりも沢山のカメラを使っている中では、F3という

カメラは、実際には、それ位のボジションでしか無いカメラだ。

で、1990年代後半は、世のバブル期は既に終わっていた時代とは

言え、中古カメラ界はフィーバーし、完全にバブル状態であった。

F3や他のニコンフラッグシップ機を値上がり期待の投機目的で

買う人達が現れ、フィーバーに浮かれてそれらの機種を高値で

買うビギナー層まで多数居たし、本当に変な時代であったと思う。

F3を高く評価した雑誌記事やパソコン通信(現代のネットだ)も

勿論多々あったが、それらが全て信憑性が高かったものだとは

到底思えない。なにせ、当時は中古カメラの雑誌までもが良く

売れていたが、実際にはそのカメラなど1度も触ってもいないで

記事を書いたり評価しているような状況も多数あったと思う。

あるいは、高価で取引する為に、わざわざそういう情報を

流した人も居るかもしれないと、うがった見方をしてしまう。

もっとも、その点は、その後の時代においても同様であり、

デジタル一眼レフ普及期の2000年代中頃や、ミラーレス機の

普及期の2010年代前半においても、カメラ専門誌でも何でも無い

雑誌等まで、そうしたデジタルカメラの紹介や評価を平然と

していた例も実際に多数あり、それらは単にカタログスペック

だけを見て良し悪しを述べていたりしたのだ。

(例:600万画素機より800万画素機が断然画質が良い、等)

勿論、私の目からは、信用できる情報とは全く言えなかったし、

多くのマニアも同様な実感を持ったのではなかろうか・・?

![c0032138_20232097.jpg]()

前機種F-1から10年の歳月が流れたが、この間、CANONでは

電子化カメラに係わる技術革新が急速に発達した。

代表的な機種を挙げよう。

1976年 AE-1 世界初のCPU搭載カメラ、シャッター優先AE可

1978年 A-1 CPU搭載、キヤノン初の「両優先」機

1981年 AE-1P AE-1にプログラム露出を加えたもの

これらの「電子化カメラ」はビジネス的にも成功した。

カメラ本体の進化のみならず、外付けワインダーや、交換レンズ

としての「ズームレンズ」の発達も寄与していたと思う。

内、A-1は中古で所有していた事がある。「カメラロボット」

という愛称がつき、先進的なイメージと、若干高価な価格

(ボディのみ発売時83,000円。現在の価値で20万円弱)

から、当時のビギナー層の間での憧れのカメラであったと思う。

が、A-1はプログラム上のバグもあり(本シリーズ第6回記事参照)

電子化システムは、中上級ユーザーからは、まだ信頼を勝ち得て

いなかった。特に電源消費が速かった事と、交換電池が高価で

あったので、電池切れを懸念する声も多々あったと思う。

(そうなると写真が一切撮れない)

そういう状況の中、ニコンがF2→F3の発展において電子化機能

を多々採用したのに対し、キヤノンは、F-1→New F-1において、

これらAE-1やA-1で市場に既に普及していた電子化機能を殆ど

搭載しなかった。

まあ、業務用最高機種であるから、そうした「軟弱な」電子カメラ

はコンセプト的に似合わなかったのかも知れない。でもまあ、

これはこの状況であれば、正しい判断であったようにも思える。

現に、A-1等で現在ちゃんと完動する個体は、発売後40年を

経過した現在では殆ど残っていない状況だが(注:電子回路の

耐久性のみならず、シャッター周りも耐久性が低かった)

New F-1であれば、現代でもほとんど問題無く使えてしまう、

という驚異の耐久性だ。

![c0032138_20222562.jpg]()

プラスチッキーな普及機群とは一線を画す、高品質で高耐久性を

誇るカメラである。

シャッター周りも、最高1/2000秒に留まるものの、低速側は

電子式シャッターを採用し、高速側は機械シャッターの

ハイブリッドである。これは前年のPENTAX LXと仕様上は同一

ではあるが、電池が切れても、ほぼ問題なく撮影を継続できる

というメリットと安心感は絶大であり、おまけに電子、機械式

の両者において、シャッター速度の実質誤差が殆ど無い事は、

本機の隠れた特徴だ。

(発売時、1/2000秒の公称値に最も近いシャッター速度が実測

で得られたのが本機New F-1だ。ただし固体差もあるだろうし、

現代では経年劣化もあるだろう)

![c0032138_20410061.jpg]()

New F-1には面白い特徴がある。

ファインダー交換やモータードライブの追加は当然なのだが・・

まず、ベーシックな「アイレベルファインダーFN」を装着した

状態では、本機は基本的にマニュアル露出機だ。

![c0032138_20223593.jpg]()

絞り優先露出機となる。

さらに「AEパワーワインダーFN」又は「AEモータードライブFN」

を追加すると、今度はシャッター優先機となる。

AEファインダーと両方を追加した状態では「両優先機」と

なる訳だ。

これはちょっとマニアックな機能拡張システムである。

余談だが、本機New F-1の発売の2年前の1979年に、

「機動戦士ガンダム」のTV放送が始まっている。

当初の放映時には視聴率が振るわず、途中打ち切りになった。

しかし、再放送が行われた1981年(本機New F-1発売年)では

人気が沸騰、視聴率も20%前後まで伸びで、その後、約40年も

続く「ガンダムブーム」の礎となった。

で、ガンダム等の新世代のロボット系アニメでは「オプション

パーツを装着すると性能が格段に向上する」という概念が多く

取り入れられている。これはアニメだけに留まらず、数年後から

始まる家庭用TVゲーム全盛期においても、RPGゲーム等で

「アイテムを用いてパワーアップ」という概念が一般にも広く

浸透した。勿論、その後の玩具やホビー製品等でも全て同様だ。

で、本機New F-1におけるファインダーやモードラを追加して

機能を大幅にアップする、という考え方は、そうした概念の

先駆けであったようにも思える。

まあ、オプションパーツを買ってもらう必要性を高めて、

売り上げを増やす、というビジネス的な狙いも大きかったとは

思うが、それは別に不適切な方法論では無い。

しかし、この件には裏に重要なポイントが存在していた。

まず、私の所有しているNew F-1は、アイレベル形式の

ファインダーである、よって、本来ならばマニュアル露出しか

動かない。

けど、実は、このNew F-1のAE(自動露出)機構は、当時の他機

のように、交換パーツ(ファインダー等)側にあるのではなく、

カメラボディ本体側に最初から入っているのだ。

よって、交換パーツは、その「機能制限」を解除する為の

役割しか果たさない。

なので、アイレベルファインダーを用いても、シャッター

ダイヤルをA位置に設定すれば、「絞り優先」機能が動作して

しまうのだ。この時の制限事項だが、正規のAEファインダーを

用いれば、露出メーターが表示され、絞り値とシャッター速度が

確認できるのだが、アイレベルでは、それらは何も表示されない。

すなわち、アイレベルでも絞り優先で撮影する事は可能なのだが、

何も情報が無いまま撮影せざるを得ず、実用的には不安である。

ただ、その点では絞り値はレンズから直読できるし、シャッター

速度はフィルム感度とその場の明るさから、少なくとも屋外では

経験的に予測が出来る。あるいは、本機以外に他のカメラを

同時に持ち出している状況や単体露出計があれば、シャッター

速度を実測するのは容易である。または、マニュアル露出に

切り替えてしまえば安全確実にシャッター速度の情報を得れる。

つまり、アイレベルファインダーのままで絞り優先撮影を

行う事は、趣味撮影の範囲であれば十分に可能であったのだ。

よって、私は、高価な交換ファインダーやモードラの購入は

保留する事とし、アイレベルのままで絞り優先AEとマニュアル

露出を併用する機体として、本機New F-1を扱う事とした。

![c0032138_20231922.jpg]()

ちょっと気になる点が生じていた。

それは「本来、絞り優先機能は入っているのに、メーターを

表示しない、という機能制限をかけて、その利用を封じた」

という製品コンセプトである。

本来ある機能を「出し惜しみ」する、あるいは、お金を出さない

ユーザーに「意地悪をする」という発想は、まあメーカー側の

ビジネス論理からは、わからない訳ではないが、ユーザーの

心情的には面白くは無い(賛同できない)

その後、キヤノンにおいては、デジタル時代の現代に至るまで

高級機に元々入っている高い基本性能を、普及機に部品流用する

際に(=機種毎に異なるデジタル部品を開発していたら開発費

が膨れ上がって大変だからだ)大幅に機能制限をかけてしまう事が

普通になったし、あるいは、キヤノン純正レンズを使えば、本体

機能が全て使えるのに、他社製MFレンズ等ではフォーカスエイド、

収差補正、精度の高い測光、などの性能がすべて失われてしまう

(使えない)という状態が、ごく普通になってしまっている。

(最も酷い例は、他社製レンズを付けるとエラーになってしまう

ケースや、キヤノン製レンズを他社機で使うとMFすら動かない

という状況もあるが、これらはまた追って別の記事で述べよう)

まあ、それらは別に責めるべき事でも無いかも知れない、

あくまで製品を作る上でのコンセプトでありポリシーである。

しかし、その「思想」において、ユーザーの利便性を重んじない

方向性は、メーカー側の「良心」を感じられない点もある。

そういう風潮が、本機New F-1の時代から現れてしまった事は

カメラマニア的視点からは残念な事実だ。

![c0032138_20231918.jpg]()

おいても多かれ少なかれ見られる事なのだが、2010年代からは

各メーカーとも、その風潮がさらに加速され、同一メーカーでの

システムを組まない限り、写真を撮る道具としても、まともには

動作しないというケースが多々ある(例、自社製レンズを装着

しないと、AFが極端に遅くなったり、露出値が狂ったり、

使えない機能が多発する)

まあ、実のところ、個人的にはこれは結構重要な課題であり、

私自身、2010年代になってからカメラ本体の買い控えが始まり

2015年以降のカメラを殆ど買っていない、という状況に繋がる。

これはマニアとしては、あまり考えられない状況なのではあるが

1つは私は中古主体の購入ポリシーであるし、まだ最新機種が

高価である事も原因だが、それに加えて、システムとしての

汎用性が欠ける事で、純正システム全体への投資効率が悪い

(純正レンズ等を全て買い足さなくてはならず、コスパが悪い)

事が買い控えの別の理由にもなっている。

なお、その背景にはカメラ市場の縮退があり、メーカーとしては

より儲けないと事業が継続できない、という状況もあるだろう。

(高付加価値型の自社システムで、高利益を得るという事だ)

が、そういう視点においては、私自身、中古買いでメーカーへの

利益還元などの貢献度はゼロに等しいので、あまり排他的仕様

への問題点を強くは指摘する事は出来ないのであるが・・

![c0032138_20233467.jpg]()

必要十分の性能を持った、FDマウント最後の名機ではある。

ここで本機New F-1の仕様について述べておく、

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/2000秒(機械式+電子式)

チタン幕フォーカルプレーン横走り

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み、8秒~1/2000秒

A(絞り優先),X,B位置あり。

A位置に切り替えるにはダイヤルを持ち上げる。

電池切れ時では、1/125~1/2000秒が

機械シャッターで動作可。

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/90秒 X接点

ホットシュー:ファインダーによっては有り

ファインダー:交換式、スクリーンも多種交換可能。

倍率0.8倍 視野率97%(アイレベル)

ファインダー内照明:LIGHTモードで可

使用可能レンズ:キヤノン FD系マウント

絞り込みプビュー:有り

露出制御:マニュアル、絞り優先(AEファインダーFN使用時)

シャッター優先(AEワインダーFN等使用時)

測光方式:SPD素子、スクリーン交換で変化

平均測光(A型:視野の50%)

中央部分(P型:視野の12%)

スポット(S型;視野の 3%)

露出補正:専用ダイヤルあり(±2EV)、ロック有り

露出インジケーター:マニュアル露出時に機械式追針式

HOLDモードで追針動作の固定化可能

露出メーター電源:4SR44 1個使用 (4LR44使用可)

電池チェック:マウント部横に専用スイッチ

フィルム感度調整:ASA(ISO)6~6400(1/3段ステップ)

フィルム巻き上げレバー角:139度、予備角30度、分割巻上げ可

セルフタイマー:有り(電子式)

本体重量:795g(ボディのみ)

発売時定価:149,000円(アイレベルファインダー付き)

さて、このあたりで実写シミュレータ機とレンズを交換しよう。

![c0032138_20233444.jpg]()

レンズは、CANON New FD 135mm/f2

(ミラーレス・マニアックス第15回記事)

本レンズは大口径望遠だが、ニコン等の同一仕様の製品に

比べて相当に小型軽量であり、そこそこ高性能である。

APS-C機のX-T1に装着時は200mmの換算画角とはなるが、

本記事では画角の変化は不問としよう。

フィールドでの自然撮影に適した使い易いレンズである。

![c0032138_20233493.jpg]()

まずは高いシステム性と、高耐久性があるが、これはまあ

業務用途向けの要件であり、趣味撮影では最小限のアイレベル

仕様でも(前述のようにAEは裏技で使用可だし)十分だ。

シャッターフィールはキレが良く、気持ち良く使える。

レリーズタイムラグの数値は未公表だが、かなり速い部類だと

感覚的にはわかる。

一説によると、本機のシャッター幕速は「横走りシャッター

としては史上最速である」という実測結果もある模様で、

感覚的な「シャッターのキレの良さ」を裏付けるデータだ。

シャッターダイヤルにはマニュアル露出時に廻しやすいように

突起もあり、細かい配慮がある。

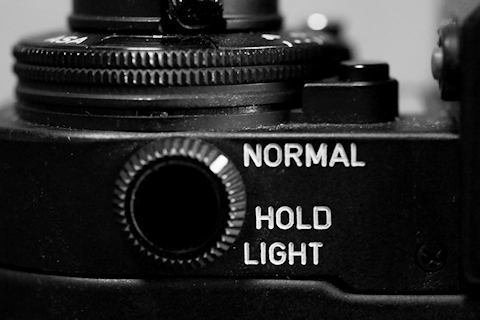

ファインダー内の追針式露出インジケーターでは、瞬時に

針が反応する「Normal」と、前の露出針の位置を保持する

「Hold」モードの切り替えがあり、意外に便利な機能だ。

![c0032138_20223584.jpg]()

「ピークホールド」という類似の機能があって、そこから

ヒントを得たのかも知れない。

スクリーンの見えは非常に素晴らしい。

まあ、本機の交換ファインダーおよび交換スクリーンの種類は

非常に多く、どれを選択するかでも変わるかとは思うが、

私が使用しているのは、A(平均測光)の全面マットタイプだ。

(注:型番は忘れた・汗)

この状態での、MFのピントの合わせ易さは、私が思うに全ての

一眼レフ中で最強レベルである。

私は良くファインダー・ベストスリーと言う事で、「New F-1」

「LX」「α-9」を挙げているのだが、正直言えば本機New F-1

が1位であるように思う。

が、ファインダーの見えの性能の感覚評価は、スクリーンの

種類は勿論、装着レンズによっても異なる、これはピントが

シビアな大口径中望遠クラスでの話なので念の為。

まあ、本機New F-1の感覚的な要素は比較的高いと思う。

細かい弱点は後述するが、それらを上回る長所が存在する。

![c0032138_20233439.jpg]()

まずは、巻上げ感が「ゴリゴリ、ガシャン」という感じで

がさつな印象があって良く無い点がある。

これは前記事のNIKON F3と対極的であり、F3がその点では

最強の機種であれば、本機New F-1はフラッグシップ機としては

最悪だ。

ただまあ、本機New F-1は業務用途においては、モードラ等を

装着するのが基本だ、その結果としてシャッター優先機能も

使えるようになる、そうであれば、巻き上げは手動では行わない

ので、その欠点は無視できる。

それと、ファインダー内の表示等がメカニカルでクラッシックな

追針式である事だ。だが、ここも前述のようにCANON A-1等での

電子式システムは、信頼性や耐久性に欠ける事が自明な状況で

あったので、フラッグシップ機から電子的要素をできるだけ排除

しようとした事は、逆に長所にも繋がる。

露出補正の操作性は、NIKON F3と同様にロック解除ボタンが

あって、あまり好ましく無い。しかしNIKON F3では、どこを

どう動かしても左手のみでの操作はまず不可能であったのが、

本機New F-1では、ピアニスト並みの指使いをすれば、かろうじて

左手のみで操作が可能だ。

![c0032138_20223575.jpg]()

ロック、ON(A)、セルフタイマーの位置があって外からの視認性が

良く無いし、意図せずセルフのモードになる事も多々ある。

ただしまあ、ここは機体操作への「慣れ」もあるので、重欠点

とは言えない。

シャッターダイヤルをA位置(絞り優先)に入れる操作や

露出補正、ASA感度ダイヤルの操作は、持ち上げたり、ロックを

解除する事でやや煩雑だ、しかし安全機構としては大きな

問題では無い。

![c0032138_20223556.jpg]()

だが、小型レンズなどを装着した実用状態においては

軽く1kgを越え、1.1kg~1.2kg程度が最低ラインだ。

これはずっしりと重く感じ、業務撮影はともかく、趣味撮影に

おいては重すぎて、あまり外に持ち出す気にはなれなくなる。

ただ、とは言え「エンジョイ度」を低める程の弱点にはならず

優秀なファインダースクリーンや、キレの良いシャッター性能で、

快適に撮影ができ、エンジィ度はむしろ高い。

![c0032138_20233426.jpg]()

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON New F-1 (1981年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★★

【ファインダー 】★★★★★

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★★☆

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★ (中古購入価格:60,000円)

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.7点

かなりの好評価だ。

全体的に殆ど不満は無いが、新品も中古もやや高価だったのが

コスパ面でのネックとなっている。

MFにおいて特に高性能なファインダー、優れたレリーズフィール

そして、タフで実用的でありながらも、どこかマニアックな

拡張的システム仕様は、通好みの機体として十分な魅力がある。

完成度も高く、キヤノン最後のFD系フラッグシップ機として

歴史的価値もそこそこ高い。

本機もマニア必携のカメラであろう、同時代のPENTAX LXや

NIKON F3と並び、今なお現役で使用可能なパフォーマンスと

価値を保ち続けている名機だ。

なお、現代での中古相場は3万円前後と、決して安くは無いが

幸い投機対象機とはなっていない模様で、もしフィルムを

入れて実用機とするならば、PENTAX LXと並んでその価値は

十分にある。また、FD系レンズの中古相場が安価である事も

情報として述べておく。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)の

CANON New F-1(1981年)を紹介する。

(ミラーレス・マニアックス第4回記事で紹介)

本シリーズでは、例によって紹介銀塩カメラでのフィルム撮影

は行わずに、デジタル実写シミュレータ機を使用する。

今回は、まずフルサイズ機SONY α7を使用するが、記事後半

では別の機種を用いると共にレンズも交換する。

写真を交えて記事を進める。なお、本シリーズでは紹介機の

時代に合わせてシミュレーター機の発色傾向を調整している。

----

さて、New F-1はキヤノンの銀塩フラッグシップ機の二代目だ。

最初に注意点だが、「New F-1」という機種名は実は存在しない、

ボディには「F-1」としか書かれていないのだ。

実は、旧来のF-1も後期型ではいくつかの改良があったのだが

機種名は変わらずF-1のままであった(本シリーズ第1回記事)

これはすなわち、ライバルのニコンのフラッグシップ機が、

F(1959年)→F2(1971年)→F3(1980年)と、順次番号が

変わっていった事に対して、

キヤノン側は「この機種が存在する限りF-1で通す」と主張

した(反発した)からである、という話が伝わっている。

が、それでは販売店やメディアやユーザー側は困ってしまう、

機種の区別がつかないからだ。

なので、実質的には以下のように通称が与えられた

F-1 1971年 F-1、旧F-1、F-1前期

F-1 1976年 F-1N、F-1改、F-1後期

F-1 1981年 New F-1、NF-1

本記事では、この通称を用いて本機を「New F-1」と呼ぶ。

は、本機登場前の1970年代末位から、FDに置き換わるように

流通が始まったのだが、こちらのレンズ名称も正式にはNew FD

ではなく、単にFDレンズである。

勿論、区別の為に通称でNew FDまたはNFDレンズと呼んでいる。

書いたが、実の所、キヤノンのMF銀塩フラッグシップ一眼と

しては最終の機種だ。

本機の5年後の1986年には、最後のFDマウント機として「タンク」

のニックネームを持つ「T90」が発売された。

その機種は、性能的には本機New F-1をも遥かに上回るが

最上位機とは言え、後年のEOSの原型とも言えるプラスチッキー

な現代的カメラであり、勿論交換式ファインダー仕様でも無い

事から、フラッグシップ機とは呼びにくい。

T90は確かに高性能なカメラであり、銀塩時代には所有していて

良く使ったが、「後世に残すべきカメラでは無いだろう」と思い、

デジタル移行期にマニアの友人に譲渡していた。

なお、その後の銀塩AF時代でのEOS-1シリーズ等も、まあ最高機種

であり、一応フラッグシップ機とも言われてはいるが、銀塩MF

時代の「フラッグシップ機」とは、ずいぶんとティストが違う。

やはり、銀塩MFのフラッグシップ機は「ファインダー交換式」が

基本であろう。つまり「非常に高いシステム拡張性を持つ」

という点が、銀塩MFフラッグシップ機の要件だ。

基本的には以下の7機種しか存在していない

NIKON F(未所有)、CANON F-1(本シリーズ第1回記事)

NIKON F2(本シリーズ第2回)、MINOLTA X-1(本シリーズ第4回)

PENTAX LX(本シリーズ第7回)、NIKON F3(本シリーズ第8回)

そして、本機 New F-1、たったこれだけである。

そのうちおよそ半数の3機種が、1980~1981年の発売に集中

していて、本シリーズでも3記事連続のフラッグシップ機特集だ。

後年のAF最高機種を「フラッグシップ機とは言い難い」という

状況においては、まさしくこの1980~1981年が、カメラらしい

銀塩MF一眼の最盛期であり、最も盛り上がった時代では

なかろうか?

1980年前後のカメラが非常に人気が高かった。

まあ、その中でも最も人気があったのは、NIKON F3シリーズ

だとは思うが、前記事の第8回記事でNIKON F3を私が評価した

際には、残念ながら高得点では無かった、

それは、私が個人的な好みでカメラ毎に点数を増減させている訳

ではない。誰よりも沢山のカメラを使っている中では、F3という

カメラは、実際には、それ位のボジションでしか無いカメラだ。

で、1990年代後半は、世のバブル期は既に終わっていた時代とは

言え、中古カメラ界はフィーバーし、完全にバブル状態であった。

F3や他のニコンフラッグシップ機を値上がり期待の投機目的で

買う人達が現れ、フィーバーに浮かれてそれらの機種を高値で

買うビギナー層まで多数居たし、本当に変な時代であったと思う。

F3を高く評価した雑誌記事やパソコン通信(現代のネットだ)も

勿論多々あったが、それらが全て信憑性が高かったものだとは

到底思えない。なにせ、当時は中古カメラの雑誌までもが良く

売れていたが、実際にはそのカメラなど1度も触ってもいないで

記事を書いたり評価しているような状況も多数あったと思う。

あるいは、高価で取引する為に、わざわざそういう情報を

流した人も居るかもしれないと、うがった見方をしてしまう。

もっとも、その点は、その後の時代においても同様であり、

デジタル一眼レフ普及期の2000年代中頃や、ミラーレス機の

普及期の2010年代前半においても、カメラ専門誌でも何でも無い

雑誌等まで、そうしたデジタルカメラの紹介や評価を平然と

していた例も実際に多数あり、それらは単にカタログスペック

だけを見て良し悪しを述べていたりしたのだ。

(例:600万画素機より800万画素機が断然画質が良い、等)

勿論、私の目からは、信用できる情報とは全く言えなかったし、

多くのマニアも同様な実感を持ったのではなかろうか・・?

前機種F-1から10年の歳月が流れたが、この間、CANONでは

電子化カメラに係わる技術革新が急速に発達した。

代表的な機種を挙げよう。

1976年 AE-1 世界初のCPU搭載カメラ、シャッター優先AE可

1978年 A-1 CPU搭載、キヤノン初の「両優先」機

1981年 AE-1P AE-1にプログラム露出を加えたもの

これらの「電子化カメラ」はビジネス的にも成功した。

カメラ本体の進化のみならず、外付けワインダーや、交換レンズ

としての「ズームレンズ」の発達も寄与していたと思う。

内、A-1は中古で所有していた事がある。「カメラロボット」

という愛称がつき、先進的なイメージと、若干高価な価格

(ボディのみ発売時83,000円。現在の価値で20万円弱)

から、当時のビギナー層の間での憧れのカメラであったと思う。

が、A-1はプログラム上のバグもあり(本シリーズ第6回記事参照)

電子化システムは、中上級ユーザーからは、まだ信頼を勝ち得て

いなかった。特に電源消費が速かった事と、交換電池が高価で

あったので、電池切れを懸念する声も多々あったと思う。

(そうなると写真が一切撮れない)

そういう状況の中、ニコンがF2→F3の発展において電子化機能

を多々採用したのに対し、キヤノンは、F-1→New F-1において、

これらAE-1やA-1で市場に既に普及していた電子化機能を殆ど

搭載しなかった。

まあ、業務用最高機種であるから、そうした「軟弱な」電子カメラ

はコンセプト的に似合わなかったのかも知れない。でもまあ、

これはこの状況であれば、正しい判断であったようにも思える。

現に、A-1等で現在ちゃんと完動する個体は、発売後40年を

経過した現在では殆ど残っていない状況だが(注:電子回路の

耐久性のみならず、シャッター周りも耐久性が低かった)

New F-1であれば、現代でもほとんど問題無く使えてしまう、

という驚異の耐久性だ。

プラスチッキーな普及機群とは一線を画す、高品質で高耐久性を

誇るカメラである。

シャッター周りも、最高1/2000秒に留まるものの、低速側は

電子式シャッターを採用し、高速側は機械シャッターの

ハイブリッドである。これは前年のPENTAX LXと仕様上は同一

ではあるが、電池が切れても、ほぼ問題なく撮影を継続できる

というメリットと安心感は絶大であり、おまけに電子、機械式

の両者において、シャッター速度の実質誤差が殆ど無い事は、

本機の隠れた特徴だ。

(発売時、1/2000秒の公称値に最も近いシャッター速度が実測

で得られたのが本機New F-1だ。ただし固体差もあるだろうし、

現代では経年劣化もあるだろう)

New F-1には面白い特徴がある。

ファインダー交換やモータードライブの追加は当然なのだが・・

まず、ベーシックな「アイレベルファインダーFN」を装着した

状態では、本機は基本的にマニュアル露出機だ。

絞り優先露出機となる。

さらに「AEパワーワインダーFN」又は「AEモータードライブFN」

を追加すると、今度はシャッター優先機となる。

AEファインダーと両方を追加した状態では「両優先機」と

なる訳だ。

これはちょっとマニアックな機能拡張システムである。

余談だが、本機New F-1の発売の2年前の1979年に、

「機動戦士ガンダム」のTV放送が始まっている。

当初の放映時には視聴率が振るわず、途中打ち切りになった。

しかし、再放送が行われた1981年(本機New F-1発売年)では

人気が沸騰、視聴率も20%前後まで伸びで、その後、約40年も

続く「ガンダムブーム」の礎となった。

で、ガンダム等の新世代のロボット系アニメでは「オプション

パーツを装着すると性能が格段に向上する」という概念が多く

取り入れられている。これはアニメだけに留まらず、数年後から

始まる家庭用TVゲーム全盛期においても、RPGゲーム等で

「アイテムを用いてパワーアップ」という概念が一般にも広く

浸透した。勿論、その後の玩具やホビー製品等でも全て同様だ。

で、本機New F-1におけるファインダーやモードラを追加して

機能を大幅にアップする、という考え方は、そうした概念の

先駆けであったようにも思える。

まあ、オプションパーツを買ってもらう必要性を高めて、

売り上げを増やす、というビジネス的な狙いも大きかったとは

思うが、それは別に不適切な方法論では無い。

しかし、この件には裏に重要なポイントが存在していた。

まず、私の所有しているNew F-1は、アイレベル形式の

ファインダーである、よって、本来ならばマニュアル露出しか

動かない。

けど、実は、このNew F-1のAE(自動露出)機構は、当時の他機

のように、交換パーツ(ファインダー等)側にあるのではなく、

カメラボディ本体側に最初から入っているのだ。

よって、交換パーツは、その「機能制限」を解除する為の

役割しか果たさない。

なので、アイレベルファインダーを用いても、シャッター

ダイヤルをA位置に設定すれば、「絞り優先」機能が動作して

しまうのだ。この時の制限事項だが、正規のAEファインダーを

用いれば、露出メーターが表示され、絞り値とシャッター速度が

確認できるのだが、アイレベルでは、それらは何も表示されない。

すなわち、アイレベルでも絞り優先で撮影する事は可能なのだが、

何も情報が無いまま撮影せざるを得ず、実用的には不安である。

ただ、その点では絞り値はレンズから直読できるし、シャッター

速度はフィルム感度とその場の明るさから、少なくとも屋外では

経験的に予測が出来る。あるいは、本機以外に他のカメラを

同時に持ち出している状況や単体露出計があれば、シャッター

速度を実測するのは容易である。または、マニュアル露出に

切り替えてしまえば安全確実にシャッター速度の情報を得れる。

つまり、アイレベルファインダーのままで絞り優先撮影を

行う事は、趣味撮影の範囲であれば十分に可能であったのだ。

よって、私は、高価な交換ファインダーやモードラの購入は

保留する事とし、アイレベルのままで絞り優先AEとマニュアル

露出を併用する機体として、本機New F-1を扱う事とした。

ちょっと気になる点が生じていた。

それは「本来、絞り優先機能は入っているのに、メーターを

表示しない、という機能制限をかけて、その利用を封じた」

という製品コンセプトである。

本来ある機能を「出し惜しみ」する、あるいは、お金を出さない

ユーザーに「意地悪をする」という発想は、まあメーカー側の

ビジネス論理からは、わからない訳ではないが、ユーザーの

心情的には面白くは無い(賛同できない)

その後、キヤノンにおいては、デジタル時代の現代に至るまで

高級機に元々入っている高い基本性能を、普及機に部品流用する

際に(=機種毎に異なるデジタル部品を開発していたら開発費

が膨れ上がって大変だからだ)大幅に機能制限をかけてしまう事が

普通になったし、あるいは、キヤノン純正レンズを使えば、本体

機能が全て使えるのに、他社製MFレンズ等ではフォーカスエイド、

収差補正、精度の高い測光、などの性能がすべて失われてしまう

(使えない)という状態が、ごく普通になってしまっている。

(最も酷い例は、他社製レンズを付けるとエラーになってしまう

ケースや、キヤノン製レンズを他社機で使うとMFすら動かない

という状況もあるが、これらはまた追って別の記事で述べよう)

まあ、それらは別に責めるべき事でも無いかも知れない、

あくまで製品を作る上でのコンセプトでありポリシーである。

しかし、その「思想」において、ユーザーの利便性を重んじない

方向性は、メーカー側の「良心」を感じられない点もある。

そういう風潮が、本機New F-1の時代から現れてしまった事は

カメラマニア的視点からは残念な事実だ。

おいても多かれ少なかれ見られる事なのだが、2010年代からは

各メーカーとも、その風潮がさらに加速され、同一メーカーでの

システムを組まない限り、写真を撮る道具としても、まともには

動作しないというケースが多々ある(例、自社製レンズを装着

しないと、AFが極端に遅くなったり、露出値が狂ったり、

使えない機能が多発する)

まあ、実のところ、個人的にはこれは結構重要な課題であり、

私自身、2010年代になってからカメラ本体の買い控えが始まり

2015年以降のカメラを殆ど買っていない、という状況に繋がる。

これはマニアとしては、あまり考えられない状況なのではあるが

1つは私は中古主体の購入ポリシーであるし、まだ最新機種が

高価である事も原因だが、それに加えて、システムとしての

汎用性が欠ける事で、純正システム全体への投資効率が悪い

(純正レンズ等を全て買い足さなくてはならず、コスパが悪い)

事が買い控えの別の理由にもなっている。

なお、その背景にはカメラ市場の縮退があり、メーカーとしては

より儲けないと事業が継続できない、という状況もあるだろう。

(高付加価値型の自社システムで、高利益を得るという事だ)

が、そういう視点においては、私自身、中古買いでメーカーへの

利益還元などの貢献度はゼロに等しいので、あまり排他的仕様

への問題点を強くは指摘する事は出来ないのであるが・・

必要十分の性能を持った、FDマウント最後の名機ではある。

ここで本機New F-1の仕様について述べておく、

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/2000秒(機械式+電子式)

チタン幕フォーカルプレーン横走り

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み、8秒~1/2000秒

A(絞り優先),X,B位置あり。

A位置に切り替えるにはダイヤルを持ち上げる。

電池切れ時では、1/125~1/2000秒が

機械シャッターで動作可。

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/90秒 X接点

ホットシュー:ファインダーによっては有り

ファインダー:交換式、スクリーンも多種交換可能。

倍率0.8倍 視野率97%(アイレベル)

ファインダー内照明:LIGHTモードで可

使用可能レンズ:キヤノン FD系マウント

絞り込みプビュー:有り

露出制御:マニュアル、絞り優先(AEファインダーFN使用時)

シャッター優先(AEワインダーFN等使用時)

測光方式:SPD素子、スクリーン交換で変化

平均測光(A型:視野の50%)

中央部分(P型:視野の12%)

スポット(S型;視野の 3%)

露出補正:専用ダイヤルあり(±2EV)、ロック有り

露出インジケーター:マニュアル露出時に機械式追針式

HOLDモードで追針動作の固定化可能

露出メーター電源:4SR44 1個使用 (4LR44使用可)

電池チェック:マウント部横に専用スイッチ

フィルム感度調整:ASA(ISO)6~6400(1/3段ステップ)

フィルム巻き上げレバー角:139度、予備角30度、分割巻上げ可

セルフタイマー:有り(電子式)

本体重量:795g(ボディのみ)

発売時定価:149,000円(アイレベルファインダー付き)

さて、このあたりで実写シミュレータ機とレンズを交換しよう。

レンズは、CANON New FD 135mm/f2

(ミラーレス・マニアックス第15回記事)

本レンズは大口径望遠だが、ニコン等の同一仕様の製品に

比べて相当に小型軽量であり、そこそこ高性能である。

APS-C機のX-T1に装着時は200mmの換算画角とはなるが、

本記事では画角の変化は不問としよう。

フィールドでの自然撮影に適した使い易いレンズである。

まずは高いシステム性と、高耐久性があるが、これはまあ

業務用途向けの要件であり、趣味撮影では最小限のアイレベル

仕様でも(前述のようにAEは裏技で使用可だし)十分だ。

シャッターフィールはキレが良く、気持ち良く使える。

レリーズタイムラグの数値は未公表だが、かなり速い部類だと

感覚的にはわかる。

一説によると、本機のシャッター幕速は「横走りシャッター

としては史上最速である」という実測結果もある模様で、

感覚的な「シャッターのキレの良さ」を裏付けるデータだ。

シャッターダイヤルにはマニュアル露出時に廻しやすいように

突起もあり、細かい配慮がある。

ファインダー内の追針式露出インジケーターでは、瞬時に

針が反応する「Normal」と、前の露出針の位置を保持する

「Hold」モードの切り替えがあり、意外に便利な機能だ。

「ピークホールド」という類似の機能があって、そこから

ヒントを得たのかも知れない。

スクリーンの見えは非常に素晴らしい。

まあ、本機の交換ファインダーおよび交換スクリーンの種類は

非常に多く、どれを選択するかでも変わるかとは思うが、

私が使用しているのは、A(平均測光)の全面マットタイプだ。

(注:型番は忘れた・汗)

この状態での、MFのピントの合わせ易さは、私が思うに全ての

一眼レフ中で最強レベルである。

私は良くファインダー・ベストスリーと言う事で、「New F-1」

「LX」「α-9」を挙げているのだが、正直言えば本機New F-1

が1位であるように思う。

が、ファインダーの見えの性能の感覚評価は、スクリーンの

種類は勿論、装着レンズによっても異なる、これはピントが

シビアな大口径中望遠クラスでの話なので念の為。

まあ、本機New F-1の感覚的な要素は比較的高いと思う。

細かい弱点は後述するが、それらを上回る長所が存在する。

まずは、巻上げ感が「ゴリゴリ、ガシャン」という感じで

がさつな印象があって良く無い点がある。

これは前記事のNIKON F3と対極的であり、F3がその点では

最強の機種であれば、本機New F-1はフラッグシップ機としては

最悪だ。

ただまあ、本機New F-1は業務用途においては、モードラ等を

装着するのが基本だ、その結果としてシャッター優先機能も

使えるようになる、そうであれば、巻き上げは手動では行わない

ので、その欠点は無視できる。

それと、ファインダー内の表示等がメカニカルでクラッシックな

追針式である事だ。だが、ここも前述のようにCANON A-1等での

電子式システムは、信頼性や耐久性に欠ける事が自明な状況で

あったので、フラッグシップ機から電子的要素をできるだけ排除

しようとした事は、逆に長所にも繋がる。

露出補正の操作性は、NIKON F3と同様にロック解除ボタンが

あって、あまり好ましく無い。しかしNIKON F3では、どこを

どう動かしても左手のみでの操作はまず不可能であったのが、

本機New F-1では、ピアニスト並みの指使いをすれば、かろうじて

左手のみで操作が可能だ。

ロック、ON(A)、セルフタイマーの位置があって外からの視認性が

良く無いし、意図せずセルフのモードになる事も多々ある。

ただしまあ、ここは機体操作への「慣れ」もあるので、重欠点

とは言えない。

シャッターダイヤルをA位置(絞り優先)に入れる操作や

露出補正、ASA感度ダイヤルの操作は、持ち上げたり、ロックを

解除する事でやや煩雑だ、しかし安全機構としては大きな

問題では無い。

だが、小型レンズなどを装着した実用状態においては

軽く1kgを越え、1.1kg~1.2kg程度が最低ラインだ。

これはずっしりと重く感じ、業務撮影はともかく、趣味撮影に

おいては重すぎて、あまり外に持ち出す気にはなれなくなる。

ただ、とは言え「エンジョイ度」を低める程の弱点にはならず

優秀なファインダースクリーンや、キレの良いシャッター性能で、

快適に撮影ができ、エンジィ度はむしろ高い。

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

CANON New F-1 (1981年)

【基本・付加性能】★★★★

【操作性・操作系】★★★

【ファインダー 】★★★★★

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★★☆

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★ (中古購入価格:60,000円)

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.7点

かなりの好評価だ。

全体的に殆ど不満は無いが、新品も中古もやや高価だったのが

コスパ面でのネックとなっている。

MFにおいて特に高性能なファインダー、優れたレリーズフィール

そして、タフで実用的でありながらも、どこかマニアックな

拡張的システム仕様は、通好みの機体として十分な魅力がある。

完成度も高く、キヤノン最後のFD系フラッグシップ機として

歴史的価値もそこそこ高い。

本機もマニア必携のカメラであろう、同時代のPENTAX LXや

NIKON F3と並び、今なお現役で使用可能なパフォーマンスと

価値を保ち続けている名機だ。

なお、現代での中古相場は3万円前後と、決して安くは無いが

幸い投機対象機とはなっていない模様で、もしフィルムを

入れて実用機とするならば、PENTAX LXと並んでその価値は

十分にある。また、FD系レンズの中古相場が安価である事も

情報として述べておく。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。