本シリーズでは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を

世代順に紹介している。

今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は第一回

記事参照)のFUJIFILM X-E1(2012年)について紹介しよう。

![c0032138_17401875.jpg]()

Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を選択する。

(ミラーレス・マニアックス第74回、名玉編第2回記事)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。

![c0032138_17401771.jpg]()

まず、基本的にFUJIFILM社はフィルムメーカーである。

カメラも多数販売しているが、全てが自社製品であるとは

思い難い、つまり他社OEM製品の場合も多々あるという事だ。

![c0032138_17401812.jpg]()

コラボレーションである。その為、一般的な35mm判フィルム

(135フィルム)用のカメラは勿論、

110フィルム(ワンテン),120フィルム(ブローニー)、

ハーフ判、IX240フィルム(APS)、8x11mm判(ミノックス)、

インスタントフィルム(チェキ)、8mmフィルム、

パノラマ判(TXシリーズ)そして、ご存知「写ルンです」等、

実に多種多様のフィルムフォーマットに対応したカメラが

過去に発売されていた。

本機X-E1の源流を探ろうとすれば、まあ、やはり35mm判

フィルム使用のMF一眼レフであろうか。

まずは1970年、フジカST-701というM42マウントの

MF一眼レフが発売される、露出計もAE機構も無いシンプルな

カメラであった。M42は、それ以前からユニバーサル(汎用的)

マウントとして、PENTAXを始め多くのメーカーが採用していた。

(その時点では他社とのレンズ互換性があった)

だが、時代は既にM42マウントの終焉期であった、

M42陣営以外の、バヨネット・マウントを採用するメーカー

(例:ニコン等)では、この頃から開放測光、AE(絞り優先)

等の自動化新機能をカメラに搭載していく。

![c0032138_17401782.jpg]()

M42陣営の各社も、本来汎用的であった筈のM42に独自の改良を

加えて自社専用のマウントとし、それで絞り優先AE等に対応

しようとする(代表的機種として1971年のPENTAX ESがある)

FUJIFILMもこのトレンド(時流)に乗る為、M42マウントを

自社独自で改良、開放測光のフジカST-801(1972年)や、

絞り優先機のST-901(1974年)を発売する。

うち、ST-801は所有していた事があったが、デジタル時代に

なって、もう使わないだろうと譲渡してしまった。

ST-901を購入しなかったのは独自性が強く、M42の他社互換性

が無かったからである。

以降、1970年代を通じて、このM42改マウントMF一眼レフが

FIJIからは発売され続けた。

![c0032138_17401808.jpg]()

後期の特殊M42マウント版が「EBCフジノン」という名称に

変わっているが、この後期型レンズはM42マウントと酷似した

形状だが、FUJI独自のものである。

この為、他社のM42マウントのカメラボディ、あるいは簡易な

アダプターで一眼レフに装着するのは極めて危険である。

装着できない、又は外れなくなる、というリスクがあるので

使うとしても、安全なミラーレス機用M42マウントアダプター

を用いるのが良い。それらは、仮に外れなくなったとしても

アダプターが1個、そのレンズ専用になるだけで、カメラ本体

への影響は無い。

(過去関連記事:ミラーレス・マニアックス第45回

「E.ZUIKO AUTO-T 200/4がRTSⅢから外れなくなった事件」、

およびミラーレス第73回、フジノンT 135mm/f3.5参照)

![c0032138_17402383.jpg]()

(注:本家のPENTAXも既にKマウントに移行済み)

FUJIFILMは独自のバヨネットマウント(AXマウント)機の

発売を始める、しかし、このシリーズは1980年代前半迄で

販売が終了し、その後、時代は1985年のミノルタα-7000

より、一気にAF一眼レフ全盛期となってしまう。

他社もいっせいにAF一眼レフ化に追従したが、FUJIFILMは

この流れには乗らなかった、以降、1980年代から2000年代を

通じ、FUJIは35mm判銀塩一眼レフを発売していない。

![c0032138_17402339.jpg]()

含む)等、大衆向けだが、どこかマニアックなコンパクト機

(35mm判)を多数発売していた。

私は、トラベルミニ(2焦点)、ディアラ(広角高画質機)、

ビューン(特殊連写機)等を所有していて、結構この頃の

FUJIFILMのコンパクト機は好みであった。

1990年後半からは、当時流行したIX240(APS)フィルム機と

して多数の「エピオン」シリーズが発売される。

まあ、フィルムメーカーであるから、APSフィルム販売促進の

為にも、APS判のカメラを沢山作る必要があったのだろう。

(同様に、中判カメラの発売も継続されていた)

ちなみに、これらのAPSカメラは2000年頃には極めて安価な

在庫処分価格となっていた、カメラ本体では儲けず、

フィルムや現像代で儲ける、という「損して得取れ」的な

ビジネスモデルが出てきた(例:携帯電話本体は無料だが

通話料で儲ける)のは1990年代後半以降の市場の特徴だ。

APSの登場とともに、システマチックな自動現像機が普及し、

巷では「0円プリント」方式が普及したのも、この時代だ。

![c0032138_17402402.jpg]()

発売を始める、最初のカメラはFinePix700(1998年)であり、

高画質であった事から人気があり、当時のデジカメ市場では、

カシオ、オリンパスと共にシェアを分け合っていたと思う。

まあでも、フィルムメーカーがデジカメを発売するというのは

大英断だろう。なかなか自社のこれまでのビジネスモデルを

否定するような商品は出しにくい。しかしこの英断は正解で

あったと思う、もし銀塩フィルムだけにしがみついていたら、

その後10年でFUJIFILM社は間違いなくジリ貧だ。

まあ、デジタル時代が来る事は明白であったので、当時から

FIUIFILMも経営の多角化を初めていた、産業用フィルムとか、

医療、化粧品等の分野への技術応用である。

それでもフィルム機の発売はフィルムメーカーである以上、

簡単に辞めるわけにはいかない、2000年代に入ってからも、

マニアックな高級機KLASSE(クラッセ)シリーズ、高機能な

SILVI(シルヴィ)、さらに、やや特殊なNATURA(ナチュラ)

シリーズ(ISO1600のナチュラフィルムを使うのが前提)等を、

2000年代後半まで発売を継続していた。

![c0032138_17402345.jpg]()

FinePix F10(2005年、デジタル・コンパクト・クラッシックス

第2回記事参照)など、Fフタケタシリーズの販売を継続、

また、スタイリッシュな「Z」シリーズも人気があった。

(注:この時代のFUJI機は、xDカード使用の為、現在では

記録メディアの入手が難しい)

2000年代後半にはロングズーム機 Sシリーズの発売も開始

S200EXR(2009年,コンパクト第3回記事)等がある。

(注:この頃からはSD系カードが使用可能だ)

その後、2010年代にはXシリーズとして高級路線に転進、

2011年には、ハイエンドコンパクトのX100や、高級機X10、

ロングズーム機X-S1を市場に集中投下する。

これらの高級コンパクト機の翌年に発売されたレンズ交換式

(すなわちミラーレス)一眼カメラが、X-Pro1(2012年)と

本機X-E1(2012年)である。

![c0032138_17402377.jpg]()

時代に到達した。

すなわち、FUJIのレンズ交換式カメラは(中判カメラの

G系シリーズと特殊なTXシリーズを除き)1980年代前半の

AXシリーズから、およそ30年ぶりの発売になる訳だ。

この間FUJIは、一般的な35mm判銀塩一眼レフもデジタル一眼

レフも1台も発売していない。(注:NIKON機ほぼそのものの

FinePix Proシリーズのデジタル一眼レフは存在した)

他記事でオリンパスが2003年に約20年弱ぶりにフォーサーズ

機で(デジタル)一眼レフ市場に参入した事を「後発だ」と

書いたのであるが、FUJIの場合は、それ以上の間隔だ。

私は、2011年の高級コンパクト機X100等発売の時は

「ふむふむ、FUJIもやるなあ」と好意的な印象で捉えていた、

なにせ、ミラーレス機やスマホの台頭により普及コンパクト機

の未来は無いと思っていたから、このような戦略転換は必須で

あろう。

そして、フィルムの絶滅という大危機を見事に乗り越えた

フィルムメーカーであるから、そのあたりの変わり身の早さは

見事だとも思っていた。

![c0032138_17402932.jpg]()

なると「大丈夫かいな?」と、むしろ心配であった。

まあ、2000年代末に、パナソニック、オリンパスが順次

ミラーレス(μ4/3)市場に参入、2010年代になってからも、

ソニー(NEXが2010年)、ペンタックス(Qが2011年)、

ニコン(V1等が2011年)と各社の市場参入が相次ぎ、私が

ミラーレス第二世代と定義した「普及期」になったのだが、

まさかFUJIまで参入するとは思っていなかった。

「だって、何十年も一眼など作っていなかったでは無いか」

という印象であったし、その間に作っていた銀塩AFコンパクト

やデジタルコンパクト機も、完全な自社開発とは思えず、

他社OEMであった事は、巷では良く知られた話だったからだ。

![c0032138_17403062.jpg]()

興味の対象は、むしろFUJIコンパクト機の方のXシリーズ

であり、ロングズーム機X-S1(コンパクト第4回記事)や、

超高性能の隠れた名機XQ1(2013年、コンパクト第4回記事)

を入手して、実用機として機嫌良く使っていた。

しかし、2014年、予想すらしていなかった事件が起こる。

FIJIがXマウントで、ミノルタSTF135/2.8以来16年ぶり

となる、アポダイゼーション光学エレメントを搭載した

初のAFレンズ、XF56mm/f1.2R APDを発売したのだ。

(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回

等で実写紹介、LAOWA記事でも紹介)

これは衝撃的な事件だ、まあでもそのあたりはこの仕組みの

レンズの事に詳しくない人には、全く関係無い話でもあった

であろう(興味がある人は、上記記事群を参照されたし)

XF56/1.2R APDは、定価20万6000円+税と非常に高価なレンズ

であったので1年くらいは指を銜えて見ているだけであったが

2015年になって中古が出てきたので、それを購入した次第だ。

レンズはこれで良い。ボディだがXマウントの何かを購入する

しか無い、Xマウントレンズは他社機には装着不能だからだ。

最初期のX-E1が中古市場で適価な相場で販売されていたので

レンズと合わせて購入した次第だ。

だが、未成熟なカメラである事は、事前に予想はついていた、

だからこそ、しばらくこのシリーズは無視していたのだ。

![c0032138_17403753.jpg]()

あった。その事については、ミラーレス・マニアックスの

シリーズ記事で、さんざん酷評したので、もうあまり書く気が

しない。何十年ぶりに一眼を作ったのでは、まあやむを得ず、

むしろ少々可哀想になってきたのだ。

それに、大体分かっていながら購入したのは自分自身の問題だ、

「悪女」である事は、およそ知っていたのに、XF56/1.2APDの

「色香」に、フラフラと吸い寄せられてしまったのだ(汗)

まあしかたない、後継機を買えば良さそうなのだが、実の所

後継機も、私の求めるカメラの水準には達してはいない。

結局、X-E1は少なくも減価償却が終わるまでは、その低性能に

付き合わないとならない、それが購入した責任だ。

(注:減価償却は既に終了して、後継機も所有している)

![c0032138_17403094.jpg]()

どんなカメラでも欠点ばかりという訳ではないのだ。

まず、この時代では珍しい高精細EVFを搭載している事、

この点ではミラーレス機として使い易い部類となる。

ただし色々とクセがある、ピーキング機能は低精度であるし、

半押しでそれは無効となる、そして半押しはプレビュー動作

や、勿論AF駆動、そしてAEロックなど、様々に関連するが、

そのあたり全般の動作を良く理解して使う必要がある、

絵作りはとても良い。特にベルビア(高彩度)モードや

モノクロ系モードは、なかなかの発色で、他のミラーレス機と

比べてもアドバンテージがある、さすがフィルムメーカーだ。

ただしエフェクト(デジタルフィルター系)は一切無いので

レガシー(注:この場合では”古い”という意味だ)な

写真撮影技法にしか使えない。

ところで、FUJIFILMは2018年に、モノクロフィルムの販売を

終了する予定であり。もはやFUJIのモノクロの発色は

デジタル機の中でしか味わえないという事だ。

まあでも、電子楽器の世界でも、今では生産されておらず

入手も困難な古い楽器の名機の音色をサンプリングして、

現代のシンセ等に搭載している事はごく普通であるが・・

![c0032138_17403856.jpg]()

シャッターダイヤルとの組み合わせて、各々のA(自動)位置

を選択することで、P/S/A/M切り替えを不要とする。

この仕組みは私の記憶している限りでは、ミノルタXD(1977年)

やマミヤZE-X(1981年)に搭載されていた。(ZE-Xは所有して

いたが故障廃棄)

XDやZE-XではA位置の組み合わせ式以外にも、クロスオーバー・

システムといった、極端な絞りやシャッター速度設定で露出値が

限界を超えて合わなくなった際に、自動的にそのいずれかを

調整して対応するという先進的な露出機構が内蔵されていた。

次いでの搭載機はPENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997年)

であっただろうか? これらの機種は、それ以前のZシリーズに

搭載された特異な露出機構「ハイパー操作系」が極めて難解で

あった為(デジタル一眼クラッシックス第6回K10D参照)

より安易な操作系にダウングレードされたカメラだ。

(銀塩一眼レフ第21回記事、予定)

で、この方式は、PSAMダイヤルを廃する事が出来るので、

X-E1では、その代わりに露出補正が直接制御できる

アナログ式ダイヤルを備えている。

![c0032138_17513308.jpg]()

とアナログダイヤルとは大きくその効能が違う。

どちらが良い、悪いではなく、それぞれ長所短所があるのだ。

アナログダイヤルの長所=

・ダイヤルを見ただけで設定値が視認できる

・電源を切っても、設定値がずっと残っている(不揮発性)

・電源OFF時にも設定操作が可能

・指の感触などで操作がしやすい

デジタル(電子)ダイヤルの長所=

・設定値を電子的に記憶(セーブ)でき、それを任意に

呼び出す事(ロード)ができる、その際、ダイヤルには

指標が無いので、見た目と実際の設定値に矛盾が起きない

・絶対値が異なる複数の設定変更に対応できる、

例をあげれば、開放f値1.4のレンズを、開放f値4のレンズ

に交換したとしても、絞り変更ダイヤルは、そのままの位置

で両者の数値に対応できる

短所については、お互いの長所を逆にしてみればわかる。

また、これはダイヤルに限らず、ピントリング等も同様だ。

ピントリングをデジタル式ダイヤル、つまり、無限回転式に

した場合は、ピント絶対位置の記憶と呼び出しに矛盾が無い為

AFとMFを任意のタイミングで切り替えるシームレス操作が出来る。

反面、見た目ではピント位置がわからず、加えて指の感触でも

ピント位置がわからない(最短や無限遠で止める事ができない)

これが、それぞれの長所短所である。

X-E1のダイヤル操作性は、アナログの長所を持つのであるが

上記の観点からは短所にもなりうる、例えば、カメラを

運搬中や構えた際等で、知らないうちに露出補正ダイヤルが

動いてしまっている事がある。これは不揮発性、つまり、

ずっと維持されてしまうから、露出補正がかかったままで

撮影してしまう可能性もある。まあ、露出補正スケールの

インジケーターが常にEVF内に表示されているから、

それを見れば露出補正がかかっている事はわかるのだが、

自分が動かした覚えがないのに動いてしまっている場合は、

そのインジケーターを見落としてしまうリスクもあるだろう。

あるいは「1枚だけ露出補正をかけ、次の写真や電源OFF時には

自動で露出補正ゼロに戻る」という自動機能が実現できない。

別のケースだが、通常は絞り優先AEとして使う為にシャッター

ダイヤルはA位置で用いる。そして絞りを手動で廻すのだが

この際、絞り値の最小値を1段越えた所がA位置となるので

その際は、A+Aで、露出モードはP(プログラムAE)となる。

しかし、レンズによって絞りの最小値は異なり、f16の場合も

あればf22やf32の場合もある、なので、スローシャッター

表現等を狙って、カチカチと、できるだけ絞り込んで行くと

(絞り過ぎの回折現象での解像度低下は気にする必要は無い、

画質よりも、あくまで表現を優先するべき事は言うまでも無い)

最小絞り値を越えて廻しすぎてしまい、Pモードに入って

しまって、勝手にf5.6とかになり「なんじゃこりゃ」と

思う場合もある。

![c0032138_17403831.jpg]()

機構があると良いかもしれない、そうであれば指の感触で

絞りを最小から最大まで自在に使える。

なお「EVFの中に絞り値くらい出るだろう?」とは思うなかれ、

EVFはカメラを構えてから見るものだが、効率的なカメラ操作は

カメラを構える前に、必要と思われる絞り値を想定し、それを

指の感触又は直接絞り値を見て設定し、さらに、MFレンズの

場合であれば、被写体距離に応じピントリングも指の感触で

だいたいの位置に変えながらカメラを構えてEVFやファインダー

を覗く、その時点では絞りもピントも殆ど合っている状態に

なっているので、もう一々様々な設定値は見る必要も殆ど無い、

この流れにより、短時間で撮影を行う事ができるのだ。

ズームレンズ等を、ファインダーを見ながら画角を色々と

変えたり、絞りを変えてみたりするのでは時間がかかって

しかたがない。ビギナークラスで、やたらシャッターを切る

タイミングが遅いのは、写真を撮影する前に「どんな写真を

撮りたいのか」を、何も考えていないからであろう。

写真は、カメラを構えてから数秒以内に撮る事が望ましい、

そうでないと重要な撮影機会(注:あえてシャッターチャンス

とは言わない、その用語は一般的な意味においては適切では

無いと思うからだ=被写体に振り回されている印象が強いから)

を逃してしまう。

![c0032138_17531487.jpg]()

あるものの、アナログライク(似ている)で、悪くない。

ただ「操作系」すなわち(デジタル)写真を撮る為に必要な

様々な設定操作全体の構造(ユーザーインターフェース)は

劣悪だ。ただ、その話は、さんざん他記事で説明しているので、

ばっさり割愛する。

![c0032138_17403852.jpg]()

写真を撮るという行為に精通していないと作り込めない。

「何十年も一眼を作っていないメーカーが、そう簡単にカメラ

を作れるはずが無い」という第一印象は、そういう意味も多々

あったからだ。

なお、本機X-E1の最大の問題点を一応あげておけば、

AF/MFとも写真撮影の為に必要な性能を持っていない点である。

前述の本機を買うきっかけとなったXF56mm/f1.2R APD

を装着した場合は特に酷く、AFでもMFでもピントをちゃんと

合わせる事ができない。

その時点で迷った事は、

1)Xマウントのレンズをそれ1本だけでやめておき、被害(?)

を最小限に留めるのか、あるいは

2)カメラを新型の高価なもの(例えば像面位相差AF搭載機)に

買い換え性能アップさせるか、はたまた、

3)AF負担が少ないレンズを若干買い足して、早期に減価償却を

完了させ、その頃に、相場が下がった後継機を買うか、

という選択肢であった。

結局3)を選び、Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を買い足した

次第である。本機X-E1は描写力は優れているので、発色等の

傾向に優れたレンズを用いれば、さらに本機の長所が強調され

結果的に撮るのが楽しくなり、減価償却が推進されるという

理屈である。

![c0032138_17401813.jpg]()

精度はだいぶマシであるが、それでも厳しい事は確かだ。

なお、Touit 32mm/f1.8だが、描写力は悪くは無いけど、

逆光耐性が低く、かつ価格が高くてコスパが悪い。

よって、ミラーレス・マニアックスのシリーズでは、名玉編に

ノミネートされたのであったが、ハイコスパレンズの記事には

登場する事が無かったレンズだ。

![c0032138_17550124.jpg]()

XマウントレンズはFUJI専用で他機との互換性やアダプターでは

使用出来ない、ただし勿論Xマウントにアダプターを介して

MFレンズ等を装着する事は可能だ。

約1600万画素、X-Trans CMOS(ローパスレス)

感度はISO100~25600(拡張時)、ただしAUTO ISOでは

上限も下限も制限される。これは大口径レンズ等使用時に

低ISOが必要な場合、極めて使い難い。

ISO感度自動切り替えシャッター速度の低速限界が設定できる

本機には手ブレ補正機能が無いので、望遠レンズ使用時には

これを適宜高めておくと便利だ。

なお、「ISO変更ボタンが無い」という困った仕様であり、

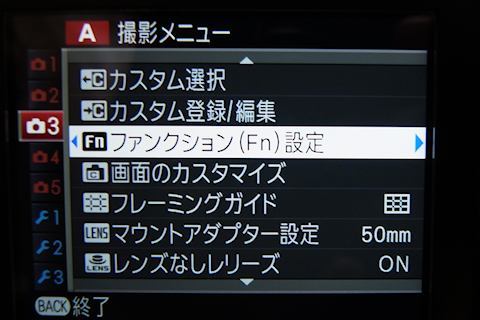

たった1個しかない貴重なFnボタンをそれにアサインするか、

コンパネから変えるか、メニューから直接変更するしかない。

![c0032138_17403859.jpg]()

お粗末さだ、ちなみにAF精度が足りない為、通常レンズでも

近接撮影時には固定十字キーでマクロモードに切り替えなくては

ならないし、かつ1種類のマクロしかないのに選択操作が必要だ。

1990年代のAFコンパクト機なみの古い操作系仕様だ。

最高シャッター速度1/4000秒、低ISOが使い難いので不満だ。

なお、電子シャッター機能は搭載されていない。

ドライブ性能は、高速秒6コマ、低速秒3コマ、

これらは何故か非公開だ、仕様表に載せるのを忘れていたので

あろう、だがまあ悪くは無い。

ドライブ切り替えでは、動画は勿論、ぐるっとパノラマモード

もある。

![c0032138_17402387.jpg]()

低い、そしてこの時代のモニター表示部品(ソフト?)には

バグがある模様で、本機および他社の数機種では、JPEG画像

の再生時に本来の解像度が得られていない(プログレッシブ

JPEG形式が途中で再生停止してしまうような感じ)このため

撮影後のピント確認がわからず、ますますAF/MF性能が落ちる

という困った状態になっている。

エフェクトは一切無いが、前述のとおり優れたフィルム

シミュレーションモードがある。

![c0032138_17403822.jpg]()

だが、ダイヤル併用で指の位置が飛び、意外に使い勝手が悪い。

なお、通常メニューはメニュー位置記憶すらなく極めて不便だ。

![c0032138_17571830.jpg]()

カメラの仕様上では、単焦点レンズを使うのが適切であるから、

ここは大いに不満である。

そして、数値スペックに関しては、本記事で述べてきた

使用上の長所短所からすると、ある意味、どうでも良い事だ、

こういうカタログスペックだけを見て、カメラを評価する事は

絶対に無理である事は言うまでも無い。

![c0032138_17402968.jpg]()

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★

【エンジョイ度 】★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:26,000円)

【完成度(当時)】★

【仕様老朽化寿命】★☆

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.3点

残念ながら低得点だ、描写力・表現力以外の項目が全て

平均以下となってしまっている。

私自身、早目に後継機へリプレイス(交代)するのが良いと

思っていた(既にそうしている)

現在では中古も安価な機体ではあるが、今からの購入は

推奨できない。

購入していた場合であっても、本機の弱点を相殺できるような

適切なレンズ(広角気味の被写界深度が深いレンズ等)を

選んで装着する必要があるだろう。

次回記事は、引き続き第二世代のミラーレス機を紹介する、

世代順に紹介している。

今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は第一回

記事参照)のFUJIFILM X-E1(2012年)について紹介しよう。

Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を選択する。

(ミラーレス・マニアックス第74回、名玉編第2回記事)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進める。

まず、基本的にFUJIFILM社はフィルムメーカーである。

カメラも多数販売しているが、全てが自社製品であるとは

思い難い、つまり他社OEM製品の場合も多々あるという事だ。

コラボレーションである。その為、一般的な35mm判フィルム

(135フィルム)用のカメラは勿論、

110フィルム(ワンテン),120フィルム(ブローニー)、

ハーフ判、IX240フィルム(APS)、8x11mm判(ミノックス)、

インスタントフィルム(チェキ)、8mmフィルム、

パノラマ判(TXシリーズ)そして、ご存知「写ルンです」等、

実に多種多様のフィルムフォーマットに対応したカメラが

過去に発売されていた。

本機X-E1の源流を探ろうとすれば、まあ、やはり35mm判

フィルム使用のMF一眼レフであろうか。

まずは1970年、フジカST-701というM42マウントの

MF一眼レフが発売される、露出計もAE機構も無いシンプルな

カメラであった。M42は、それ以前からユニバーサル(汎用的)

マウントとして、PENTAXを始め多くのメーカーが採用していた。

(その時点では他社とのレンズ互換性があった)

だが、時代は既にM42マウントの終焉期であった、

M42陣営以外の、バヨネット・マウントを採用するメーカー

(例:ニコン等)では、この頃から開放測光、AE(絞り優先)

等の自動化新機能をカメラに搭載していく。

M42陣営の各社も、本来汎用的であった筈のM42に独自の改良を

加えて自社専用のマウントとし、それで絞り優先AE等に対応

しようとする(代表的機種として1971年のPENTAX ESがある)

FUJIFILMもこのトレンド(時流)に乗る為、M42マウントを

自社独自で改良、開放測光のフジカST-801(1972年)や、

絞り優先機のST-901(1974年)を発売する。

うち、ST-801は所有していた事があったが、デジタル時代に

なって、もう使わないだろうと譲渡してしまった。

ST-901を購入しなかったのは独自性が強く、M42の他社互換性

が無かったからである。

以降、1970年代を通じて、このM42改マウントMF一眼レフが

FIJIからは発売され続けた。

後期の特殊M42マウント版が「EBCフジノン」という名称に

変わっているが、この後期型レンズはM42マウントと酷似した

形状だが、FUJI独自のものである。

この為、他社のM42マウントのカメラボディ、あるいは簡易な

アダプターで一眼レフに装着するのは極めて危険である。

装着できない、又は外れなくなる、というリスクがあるので

使うとしても、安全なミラーレス機用M42マウントアダプター

を用いるのが良い。それらは、仮に外れなくなったとしても

アダプターが1個、そのレンズ専用になるだけで、カメラ本体

への影響は無い。

(過去関連記事:ミラーレス・マニアックス第45回

「E.ZUIKO AUTO-T 200/4がRTSⅢから外れなくなった事件」、

およびミラーレス第73回、フジノンT 135mm/f3.5参照)

(注:本家のPENTAXも既にKマウントに移行済み)

FUJIFILMは独自のバヨネットマウント(AXマウント)機の

発売を始める、しかし、このシリーズは1980年代前半迄で

販売が終了し、その後、時代は1985年のミノルタα-7000

より、一気にAF一眼レフ全盛期となってしまう。

他社もいっせいにAF一眼レフ化に追従したが、FUJIFILMは

この流れには乗らなかった、以降、1980年代から2000年代を

通じ、FUJIは35mm判銀塩一眼レフを発売していない。

含む)等、大衆向けだが、どこかマニアックなコンパクト機

(35mm判)を多数発売していた。

私は、トラベルミニ(2焦点)、ディアラ(広角高画質機)、

ビューン(特殊連写機)等を所有していて、結構この頃の

FUJIFILMのコンパクト機は好みであった。

1990年後半からは、当時流行したIX240(APS)フィルム機と

して多数の「エピオン」シリーズが発売される。

まあ、フィルムメーカーであるから、APSフィルム販売促進の

為にも、APS判のカメラを沢山作る必要があったのだろう。

(同様に、中判カメラの発売も継続されていた)

ちなみに、これらのAPSカメラは2000年頃には極めて安価な

在庫処分価格となっていた、カメラ本体では儲けず、

フィルムや現像代で儲ける、という「損して得取れ」的な

ビジネスモデルが出てきた(例:携帯電話本体は無料だが

通話料で儲ける)のは1990年代後半以降の市場の特徴だ。

APSの登場とともに、システマチックな自動現像機が普及し、

巷では「0円プリント」方式が普及したのも、この時代だ。

発売を始める、最初のカメラはFinePix700(1998年)であり、

高画質であった事から人気があり、当時のデジカメ市場では、

カシオ、オリンパスと共にシェアを分け合っていたと思う。

まあでも、フィルムメーカーがデジカメを発売するというのは

大英断だろう。なかなか自社のこれまでのビジネスモデルを

否定するような商品は出しにくい。しかしこの英断は正解で

あったと思う、もし銀塩フィルムだけにしがみついていたら、

その後10年でFUJIFILM社は間違いなくジリ貧だ。

まあ、デジタル時代が来る事は明白であったので、当時から

FIUIFILMも経営の多角化を初めていた、産業用フィルムとか、

医療、化粧品等の分野への技術応用である。

それでもフィルム機の発売はフィルムメーカーである以上、

簡単に辞めるわけにはいかない、2000年代に入ってからも、

マニアックな高級機KLASSE(クラッセ)シリーズ、高機能な

SILVI(シルヴィ)、さらに、やや特殊なNATURA(ナチュラ)

シリーズ(ISO1600のナチュラフィルムを使うのが前提)等を、

2000年代後半まで発売を継続していた。

FinePix F10(2005年、デジタル・コンパクト・クラッシックス

第2回記事参照)など、Fフタケタシリーズの販売を継続、

また、スタイリッシュな「Z」シリーズも人気があった。

(注:この時代のFUJI機は、xDカード使用の為、現在では

記録メディアの入手が難しい)

2000年代後半にはロングズーム機 Sシリーズの発売も開始

S200EXR(2009年,コンパクト第3回記事)等がある。

(注:この頃からはSD系カードが使用可能だ)

その後、2010年代にはXシリーズとして高級路線に転進、

2011年には、ハイエンドコンパクトのX100や、高級機X10、

ロングズーム機X-S1を市場に集中投下する。

これらの高級コンパクト機の翌年に発売されたレンズ交換式

(すなわちミラーレス)一眼カメラが、X-Pro1(2012年)と

本機X-E1(2012年)である。

時代に到達した。

すなわち、FUJIのレンズ交換式カメラは(中判カメラの

G系シリーズと特殊なTXシリーズを除き)1980年代前半の

AXシリーズから、およそ30年ぶりの発売になる訳だ。

この間FUJIは、一般的な35mm判銀塩一眼レフもデジタル一眼

レフも1台も発売していない。(注:NIKON機ほぼそのものの

FinePix Proシリーズのデジタル一眼レフは存在した)

他記事でオリンパスが2003年に約20年弱ぶりにフォーサーズ

機で(デジタル)一眼レフ市場に参入した事を「後発だ」と

書いたのであるが、FUJIの場合は、それ以上の間隔だ。

私は、2011年の高級コンパクト機X100等発売の時は

「ふむふむ、FUJIもやるなあ」と好意的な印象で捉えていた、

なにせ、ミラーレス機やスマホの台頭により普及コンパクト機

の未来は無いと思っていたから、このような戦略転換は必須で

あろう。

そして、フィルムの絶滅という大危機を見事に乗り越えた

フィルムメーカーであるから、そのあたりの変わり身の早さは

見事だとも思っていた。

なると「大丈夫かいな?」と、むしろ心配であった。

まあ、2000年代末に、パナソニック、オリンパスが順次

ミラーレス(μ4/3)市場に参入、2010年代になってからも、

ソニー(NEXが2010年)、ペンタックス(Qが2011年)、

ニコン(V1等が2011年)と各社の市場参入が相次ぎ、私が

ミラーレス第二世代と定義した「普及期」になったのだが、

まさかFUJIまで参入するとは思っていなかった。

「だって、何十年も一眼など作っていなかったでは無いか」

という印象であったし、その間に作っていた銀塩AFコンパクト

やデジタルコンパクト機も、完全な自社開発とは思えず、

他社OEMであった事は、巷では良く知られた話だったからだ。

興味の対象は、むしろFUJIコンパクト機の方のXシリーズ

であり、ロングズーム機X-S1(コンパクト第4回記事)や、

超高性能の隠れた名機XQ1(2013年、コンパクト第4回記事)

を入手して、実用機として機嫌良く使っていた。

しかし、2014年、予想すらしていなかった事件が起こる。

FIJIがXマウントで、ミノルタSTF135/2.8以来16年ぶり

となる、アポダイゼーション光学エレメントを搭載した

初のAFレンズ、XF56mm/f1.2R APDを発売したのだ。

(ミラーレス・マニアックス第17回、第30回、名玉編第3回

等で実写紹介、LAOWA記事でも紹介)

これは衝撃的な事件だ、まあでもそのあたりはこの仕組みの

レンズの事に詳しくない人には、全く関係無い話でもあった

であろう(興味がある人は、上記記事群を参照されたし)

XF56/1.2R APDは、定価20万6000円+税と非常に高価なレンズ

であったので1年くらいは指を銜えて見ているだけであったが

2015年になって中古が出てきたので、それを購入した次第だ。

レンズはこれで良い。ボディだがXマウントの何かを購入する

しか無い、Xマウントレンズは他社機には装着不能だからだ。

最初期のX-E1が中古市場で適価な相場で販売されていたので

レンズと合わせて購入した次第だ。

だが、未成熟なカメラである事は、事前に予想はついていた、

だからこそ、しばらくこのシリーズは無視していたのだ。

あった。その事については、ミラーレス・マニアックスの

シリーズ記事で、さんざん酷評したので、もうあまり書く気が

しない。何十年ぶりに一眼を作ったのでは、まあやむを得ず、

むしろ少々可哀想になってきたのだ。

それに、大体分かっていながら購入したのは自分自身の問題だ、

「悪女」である事は、およそ知っていたのに、XF56/1.2APDの

「色香」に、フラフラと吸い寄せられてしまったのだ(汗)

まあしかたない、後継機を買えば良さそうなのだが、実の所

後継機も、私の求めるカメラの水準には達してはいない。

結局、X-E1は少なくも減価償却が終わるまでは、その低性能に

付き合わないとならない、それが購入した責任だ。

(注:減価償却は既に終了して、後継機も所有している)

どんなカメラでも欠点ばかりという訳ではないのだ。

まず、この時代では珍しい高精細EVFを搭載している事、

この点ではミラーレス機として使い易い部類となる。

ただし色々とクセがある、ピーキング機能は低精度であるし、

半押しでそれは無効となる、そして半押しはプレビュー動作

や、勿論AF駆動、そしてAEロックなど、様々に関連するが、

そのあたり全般の動作を良く理解して使う必要がある、

絵作りはとても良い。特にベルビア(高彩度)モードや

モノクロ系モードは、なかなかの発色で、他のミラーレス機と

比べてもアドバンテージがある、さすがフィルムメーカーだ。

ただしエフェクト(デジタルフィルター系)は一切無いので

レガシー(注:この場合では”古い”という意味だ)な

写真撮影技法にしか使えない。

ところで、FUJIFILMは2018年に、モノクロフィルムの販売を

終了する予定であり。もはやFUJIのモノクロの発色は

デジタル機の中でしか味わえないという事だ。

まあでも、電子楽器の世界でも、今では生産されておらず

入手も困難な古い楽器の名機の音色をサンプリングして、

現代のシンセ等に搭載している事はごく普通であるが・・

シャッターダイヤルとの組み合わせて、各々のA(自動)位置

を選択することで、P/S/A/M切り替えを不要とする。

この仕組みは私の記憶している限りでは、ミノルタXD(1977年)

やマミヤZE-X(1981年)に搭載されていた。(ZE-Xは所有して

いたが故障廃棄)

XDやZE-XではA位置の組み合わせ式以外にも、クロスオーバー・

システムといった、極端な絞りやシャッター速度設定で露出値が

限界を超えて合わなくなった際に、自動的にそのいずれかを

調整して対応するという先進的な露出機構が内蔵されていた。

次いでの搭載機はPENTAX MZ-5/3シリーズ(1995~1997年)

であっただろうか? これらの機種は、それ以前のZシリーズに

搭載された特異な露出機構「ハイパー操作系」が極めて難解で

あった為(デジタル一眼クラッシックス第6回K10D参照)

より安易な操作系にダウングレードされたカメラだ。

(銀塩一眼レフ第21回記事、予定)

で、この方式は、PSAMダイヤルを廃する事が出来るので、

X-E1では、その代わりに露出補正が直接制御できる

アナログ式ダイヤルを備えている。

とアナログダイヤルとは大きくその効能が違う。

どちらが良い、悪いではなく、それぞれ長所短所があるのだ。

アナログダイヤルの長所=

・ダイヤルを見ただけで設定値が視認できる

・電源を切っても、設定値がずっと残っている(不揮発性)

・電源OFF時にも設定操作が可能

・指の感触などで操作がしやすい

デジタル(電子)ダイヤルの長所=

・設定値を電子的に記憶(セーブ)でき、それを任意に

呼び出す事(ロード)ができる、その際、ダイヤルには

指標が無いので、見た目と実際の設定値に矛盾が起きない

・絶対値が異なる複数の設定変更に対応できる、

例をあげれば、開放f値1.4のレンズを、開放f値4のレンズ

に交換したとしても、絞り変更ダイヤルは、そのままの位置

で両者の数値に対応できる

短所については、お互いの長所を逆にしてみればわかる。

また、これはダイヤルに限らず、ピントリング等も同様だ。

ピントリングをデジタル式ダイヤル、つまり、無限回転式に

した場合は、ピント絶対位置の記憶と呼び出しに矛盾が無い為

AFとMFを任意のタイミングで切り替えるシームレス操作が出来る。

反面、見た目ではピント位置がわからず、加えて指の感触でも

ピント位置がわからない(最短や無限遠で止める事ができない)

これが、それぞれの長所短所である。

X-E1のダイヤル操作性は、アナログの長所を持つのであるが

上記の観点からは短所にもなりうる、例えば、カメラを

運搬中や構えた際等で、知らないうちに露出補正ダイヤルが

動いてしまっている事がある。これは不揮発性、つまり、

ずっと維持されてしまうから、露出補正がかかったままで

撮影してしまう可能性もある。まあ、露出補正スケールの

インジケーターが常にEVF内に表示されているから、

それを見れば露出補正がかかっている事はわかるのだが、

自分が動かした覚えがないのに動いてしまっている場合は、

そのインジケーターを見落としてしまうリスクもあるだろう。

あるいは「1枚だけ露出補正をかけ、次の写真や電源OFF時には

自動で露出補正ゼロに戻る」という自動機能が実現できない。

別のケースだが、通常は絞り優先AEとして使う為にシャッター

ダイヤルはA位置で用いる。そして絞りを手動で廻すのだが

この際、絞り値の最小値を1段越えた所がA位置となるので

その際は、A+Aで、露出モードはP(プログラムAE)となる。

しかし、レンズによって絞りの最小値は異なり、f16の場合も

あればf22やf32の場合もある、なので、スローシャッター

表現等を狙って、カチカチと、できるだけ絞り込んで行くと

(絞り過ぎの回折現象での解像度低下は気にする必要は無い、

画質よりも、あくまで表現を優先するべき事は言うまでも無い)

最小絞り値を越えて廻しすぎてしまい、Pモードに入って

しまって、勝手にf5.6とかになり「なんじゃこりゃ」と

思う場合もある。

機構があると良いかもしれない、そうであれば指の感触で

絞りを最小から最大まで自在に使える。

なお「EVFの中に絞り値くらい出るだろう?」とは思うなかれ、

EVFはカメラを構えてから見るものだが、効率的なカメラ操作は

カメラを構える前に、必要と思われる絞り値を想定し、それを

指の感触又は直接絞り値を見て設定し、さらに、MFレンズの

場合であれば、被写体距離に応じピントリングも指の感触で

だいたいの位置に変えながらカメラを構えてEVFやファインダー

を覗く、その時点では絞りもピントも殆ど合っている状態に

なっているので、もう一々様々な設定値は見る必要も殆ど無い、

この流れにより、短時間で撮影を行う事ができるのだ。

ズームレンズ等を、ファインダーを見ながら画角を色々と

変えたり、絞りを変えてみたりするのでは時間がかかって

しかたがない。ビギナークラスで、やたらシャッターを切る

タイミングが遅いのは、写真を撮影する前に「どんな写真を

撮りたいのか」を、何も考えていないからであろう。

写真は、カメラを構えてから数秒以内に撮る事が望ましい、

そうでないと重要な撮影機会(注:あえてシャッターチャンス

とは言わない、その用語は一般的な意味においては適切では

無いと思うからだ=被写体に振り回されている印象が強いから)

を逃してしまう。

あるものの、アナログライク(似ている)で、悪くない。

ただ「操作系」すなわち(デジタル)写真を撮る為に必要な

様々な設定操作全体の構造(ユーザーインターフェース)は

劣悪だ。ただ、その話は、さんざん他記事で説明しているので、

ばっさり割愛する。

写真を撮るという行為に精通していないと作り込めない。

「何十年も一眼を作っていないメーカーが、そう簡単にカメラ

を作れるはずが無い」という第一印象は、そういう意味も多々

あったからだ。

なお、本機X-E1の最大の問題点を一応あげておけば、

AF/MFとも写真撮影の為に必要な性能を持っていない点である。

前述の本機を買うきっかけとなったXF56mm/f1.2R APD

を装着した場合は特に酷く、AFでもMFでもピントをちゃんと

合わせる事ができない。

その時点で迷った事は、

1)Xマウントのレンズをそれ1本だけでやめておき、被害(?)

を最小限に留めるのか、あるいは

2)カメラを新型の高価なもの(例えば像面位相差AF搭載機)に

買い換え性能アップさせるか、はたまた、

3)AF負担が少ないレンズを若干買い足して、早期に減価償却を

完了させ、その頃に、相場が下がった後継機を買うか、

という選択肢であった。

結局3)を選び、Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8を買い足した

次第である。本機X-E1は描写力は優れているので、発色等の

傾向に優れたレンズを用いれば、さらに本機の長所が強調され

結果的に撮るのが楽しくなり、減価償却が推進されるという

理屈である。

精度はだいぶマシであるが、それでも厳しい事は確かだ。

なお、Touit 32mm/f1.8だが、描写力は悪くは無いけど、

逆光耐性が低く、かつ価格が高くてコスパが悪い。

よって、ミラーレス・マニアックスのシリーズでは、名玉編に

ノミネートされたのであったが、ハイコスパレンズの記事には

登場する事が無かったレンズだ。

XマウントレンズはFUJI専用で他機との互換性やアダプターでは

使用出来ない、ただし勿論Xマウントにアダプターを介して

MFレンズ等を装着する事は可能だ。

約1600万画素、X-Trans CMOS(ローパスレス)

感度はISO100~25600(拡張時)、ただしAUTO ISOでは

上限も下限も制限される。これは大口径レンズ等使用時に

低ISOが必要な場合、極めて使い難い。

ISO感度自動切り替えシャッター速度の低速限界が設定できる

本機には手ブレ補正機能が無いので、望遠レンズ使用時には

これを適宜高めておくと便利だ。

なお、「ISO変更ボタンが無い」という困った仕様であり、

たった1個しかない貴重なFnボタンをそれにアサインするか、

コンパネから変えるか、メニューから直接変更するしかない。

お粗末さだ、ちなみにAF精度が足りない為、通常レンズでも

近接撮影時には固定十字キーでマクロモードに切り替えなくては

ならないし、かつ1種類のマクロしかないのに選択操作が必要だ。

1990年代のAFコンパクト機なみの古い操作系仕様だ。

最高シャッター速度1/4000秒、低ISOが使い難いので不満だ。

なお、電子シャッター機能は搭載されていない。

ドライブ性能は、高速秒6コマ、低速秒3コマ、

これらは何故か非公開だ、仕様表に載せるのを忘れていたので

あろう、だがまあ悪くは無い。

ドライブ切り替えでは、動画は勿論、ぐるっとパノラマモード

もある。

低い、そしてこの時代のモニター表示部品(ソフト?)には

バグがある模様で、本機および他社の数機種では、JPEG画像

の再生時に本来の解像度が得られていない(プログレッシブ

JPEG形式が途中で再生停止してしまうような感じ)このため

撮影後のピント確認がわからず、ますますAF/MF性能が落ちる

という困った状態になっている。

エフェクトは一切無いが、前述のとおり優れたフィルム

シミュレーションモードがある。

だが、ダイヤル併用で指の位置が飛び、意外に使い勝手が悪い。

なお、通常メニューはメニュー位置記憶すらなく極めて不便だ。

カメラの仕様上では、単焦点レンズを使うのが適切であるから、

ここは大いに不満である。

そして、数値スペックに関しては、本記事で述べてきた

使用上の長所短所からすると、ある意味、どうでも良い事だ、

こういうカタログスペックだけを見て、カメラを評価する事は

絶対に無理である事は言うまでも無い。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★

【エンジョイ度 】★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:26,000円)

【完成度(当時)】★

【仕様老朽化寿命】★☆

【歴史的価値 】★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.3点

残念ながら低得点だ、描写力・表現力以外の項目が全て

平均以下となってしまっている。

私自身、早目に後継機へリプレイス(交代)するのが良いと

思っていた(既にそうしている)

現在では中古も安価な機体ではあるが、今からの購入は

推奨できない。

購入していた場合であっても、本機の弱点を相殺できるような

適切なレンズ(広角気味の被写界深度が深いレンズ等)を

選んで装着する必要があるだろう。

次回記事は、引き続き第二世代のミラーレス機を紹介する、