現有のミラーレス機の本体の詳細を世代別に紹介して行く

シリーズ記事。

今回は、ミラーレス第一世代=登場期(世代の定義は第一回

記事参照)のPANASONIC LUMIX DMC-GF1(2009年)

について紹介して行こう。

![c0032138_19580428.jpg]()

用意している。

![c0032138_19583613.jpg]()

PANASONIC LUMIX G20mm/f1.7Ⅱ ASPH. (H-H020A)

(ミラーレス・マニアックス第45回,補足編第7回)

を使用する。以降、本システムで撮影した写真を挟み

ながら本機GF1を紹介していく。

![c0032138_19583643.jpg]()

発売され、「G1からEVFを省略して小型化したモデルである」

と一般的には言われている。

型番の[F]の意味は不明(メーカーからは非公開)であるが、

後年の同シリーズは女性向けのお洒落なデザインである事から、

私は「Fは、ファッションのF」の語呂合わせでシリーズ名を

覚えている。LUMIXはシリーズが多いので(G,GF,GH,GX,GM)

カメラ型番から用途を推察する為だ。

さて、本GF1の構造的な特徴は、確かにDMC-G1からEVFを

取り外したものではあるが、製品コンセプト、という物を

知る上では、そんな単純な話ではなく、時代背景などを良く

考察しないと、それは見えてこない。

まず、初のマイクロフォーサーズ機、同時に初のミラーレス

機であったDMC-G1が発売されたのが2008年末の事だ。

μ4/3の規格発表が行われたのは2008年夏であったので、

DMC-G1の発売はやたら早い。

恐らくはカメラの試作開発が先にあって、それでイケると

思い、後から「規格」を作ったのであろう、

初のミラーレス機G1は、従来の一眼レフとは形こそ似ている

物の、その中身は大きく異なる。市場では賛否両論あったが

それは新しいモノが出てくる際には必ず起こる事だ。

否定意見すら出て来ないようでは「注目されていない」と

言い換える事もできる。

G1はそこそこ市場にインパクトを与えたと思うが、

私は、パナソニックと共にμ4/3を提唱したオリンパスが、

製品をなかなか出さない事が気になっていた。

![c0032138_19583681.jpg]()

満を持してOLYMPUS PEN E-P1を発売する。

PENの名は、ご存知、銀塩時代のハーフ判コンパクトカメラ

から端を発している。1950年代末から1980年代初頭まで

およそ四半世紀の長きにわたって膨大な販売数があった

超人気シリーズであり、今や伝説的だ。

そして、銀塩初代PENが発売されたのは1959年の事だ、

偶然か、はたまた意識してか?デジタルカメラに「PEN」の

名が冠されたのは、ちょうど50年後の2009年の事だ。

DMC-G1のミラーレス機としてのコンセプトに懐疑的であった

マニア層も「PENの復活」という大事件に敏感に反応する。

すなわち、ここに来て「ミラーレスは邪道だ」という意見は

ほぼ沈黙し、カメラにおける1つの新しいジャンルの製品

として、その立場を固めた事になった。

おまけに、OLYMPUS PEN E-P1は小さいカメラであった。

銀塩時代のペンもハーフサイズで小型化されたカメラで

あった事が人気の一因なのだが、ミラーレス機でも同様だ。

![c0032138_19583607.jpg]()

何度も述べているが、デジタル一眼レフが普及し、完成度も

高くなった時代である。ただ、その時代の代表的な機種は、

例えばNIKON D300(2007年、デジタル一眼第9回記事)等の

やや大型で重いカメラであったので、超小型でレンズ交換が

出来るカメラ(一眼)が出た、という話は、マニアならずとも、

一般ユーザーにも注目される事となった。

さて、OLYMPUS PEN E-P1の直後に発売されたのが、

本機DMC-GF1である。「小型化」という市場ニーズが存在する

事は、もう誰の目にも明白であったので、本機の性能面での

未成熟はあまり問われる事はなかった。

![c0032138_19580434.jpg]()

デジタル一眼レフ分野では後発であり、ニコンやキヤノンの

高性能一眼とのスペック上の比較から、販売戦略に苦戦して

いた状況だったのが、μ4/3という新たなジャンルにおいては、

カタログスペック上の差異は問われなくなっていたのである。

つまり、先行メーカーの後追いをする必要が無く、自由な

コンセプトでカメラが作れる。

これは大きな市場創造であり、見事な戦略転換だ。

![c0032138_19583616.jpg]()

は残念ながら高いものでは無い、特に問題なのはコントラスト

AFによるピント性能(速度、精度)であろう。

前出のDMC-G1のEVFは、そこそこ性能が良かったので、例えば、

マウントアダプターを介してオールドレンズ等をMFで使えば

殆ど問題が無かった(この2009年時点では、すでにμ4/3用の

マウントアダプターの流通が始まっていた)

が、DMC-GF1はEVFを持たない、だからMFで使用するのが苦しい

事は使うまでも無い。で、もし別売の外付けEVFを買う位で

あれば、G1やGH1を買ってしまった方が手っ取り早いので、

その選択肢は無い、じゃあDMC-GF1はどうやって使うべきか?

もう1つ仕様上の問題があったのは、ライバル(同志?)の、

OLYMPUS PEN E-P1が内蔵手ブレ補正機構を搭載していた事に

対し、DMC-GF1(と言うか、パナ機全般)では、それが無い。

DMC-G1であれば、EVFを覗く構えは、それまでの一眼レフと

同様であったので、カメラの持ち方により手ブレを低減する事

が可能だ、だから手ブレ補正の有無は気にする必要が無い。

しかし、DMC-GF1では、背面モニターを見ながら撮影する

スタイルである、この場合、一眼タイプに比べ手ブレが発生

しやすい。

![c0032138_19583632.jpg]()

一般的な思考であると思うが、カメラの弱点を回避しながら

使うというのもマニア的な発想である。

(上写真では、わざとカメラを回転させながらの撮影、

これは小型機ならではの撮影技法となる)

ここでDMC-GF1の弱点を整理してみよう。

1)EVFが無く、背面液晶も46万ドットと解像度が低く、

MFでのピント合わせが厳しい

2)内蔵手ブレ補正が無いのと、手持ちスタイルの撮影により

望遠レンズは使い難い

3)暗所での撮影が厳しい

(最高ISO感度は3200、ただし内蔵フラッシュ有り)

弱点は、たったこれだけである。

であれば、おのずと回答は出てくる。

つまり、DMC-GF1の適切な使用法としては、

1)AFでかつピント精度をあまり重視しない広角単焦点又は

広角系標準ズームレンズを用いる事。

2)MFレンズを使う場合はピント合わせの負担が少ない

トイレンズ系または、超広角レンズ系を用いる事。

ただし、あまりf値が暗いレンズだと暗所での撮影が

厳しいので、f値が明るいものか、又は日中屋外等の

明所でそれを使う事。

上記を守れば「レンズ交換式小型ボディ」という

本機DMC-GF1のメリットだけを活かす事が可能になる。

ちなみにPEN E-P1の外形寸法は約120mmx70mmx35mmで

重量が335gであったが、本機DMC-GF1の外形寸法は

約119mmx71mmx36mmで、E-P1と同等、しかし重量が

285gと、軽量のPEN E-P1より、さらに50gも軽い。

あまり詳しくは調べていないが、恐らくこの重さであれば

当時のレンズ交換式一眼では史上最軽量であろう。

(デジタル一眼レフでの最軽量は、4/3機のOLYMPUS E-410

の375gだ。2007年、デジタル一眼第8回記事)

史上最軽量のミラーレス(一眼)で、レンズ交換をしながら

気軽に楽しむ、こういうコンセプトで私は本機DMC-GF1を

購入した次第だ。

![c0032138_19583534.jpg]()

既に、この頃には私は2台のDMC-G1を活用していたので、

そのサブ機としての利用を想定しての購入だ。

例えばG1でオールドレンズ群を楽しむ際、せっかくどんな

レアなマウントでもデジタルで使えるようになったので

できれば交換レンズを色々持っていきたい。が、ただレンズを

持っていくだけでは面白くないし屋外でのレンズ交換はリスク

(ゴミ侵入、落下、紛失、盗難等)もある、だから予備レンズ

も小型ボデイに付けて行けば良い、というシンプルな発想だ。

2011年には、後継機としてGF2もGF3も既に発売されていた為

GF1の中古は恐ろしく安価であり、1万円弱で購入できた。

本機DMC-GF1の戦略上のコンセプトだが、ともかくμ4/3機を

一般に普及するという要素があったと思われる。それまで

パナソニックで発売していた機種は、初号機DMC-G1と,

動画撮影がメインのDMC-GH1のみであったし、オリンパスも

前述のように直前にマニア向けのE-P1を発売しただけだ。

一般ユーザーにミラーレス(μ4/3)を浸透させる為には

小型軽量で、誰にでも使いやすく、かつ安価で、しかも

良く写るカメラの発売が必須であった事であろう。

その為か、本DMC-GF1のキットレンズの1つとしては、

本体の性能からはアンバランスとも思われるG20mm/f1.7

の高性能レンズが採用された。

高価なレンズであるから、結果的にキット(DMC-GF1C)の

発売時実勢市場価格は、約9万円と若干高価になった。

(後年では在庫処分で安価(4万円程度)となっていた)

まあ、高性能レンズをキット化したのは理由があると思う。

μ4/3は一般的なユーザーの視点からすれば、まだこの時点

では「海のものとも山のものともわからない」という感覚だ、

特に、一眼レフに比べてセンサーサイズが小さいという

弱点があり、一部のマニア層等においては

「良く写るはずが無い」とも思われていた。

もし、ここで一般的な標準ズーム等を主力のキットレンズ

としてしまうと、一般ユーザーにも「普通の写りのカメラ」

としか認識されないであろう。

だが、近年の初級ユーザーでは見たことも使った事も無い

大口径レンズをキットとすれば(注:MF銀塩一眼レフ時代は、

50mm標準大口径レンズをキットとする場合が殆どであったが

その時代からは既に四半世紀が経過している)

きっと、その描写表現力に驚き、μ4/3を見直すに違いない。

この目論見は成功したと思う。

DMC-GF1の発売以来、キットのG20mm/f1.7(初期型)は、

大変写りが良いレンズとして、初級ユーザー層から「神格化」

される程になった。

まあ、実際の所はたいした事は無い。普通に良く写るレンズ

であるが、標準ズーム等しか使っていなかった近年の初級層

から見れば、大口径単焦点は驚くべきレンズである。

しかし、この「神格化」により、G20/1.7の入手が困難に

なってしまった。

2010年代前半を通じて、G20/1.7は中古市場にあまり出て

来ず、たまに出ても2万円を軽く越える相場で高価であった。

私がやっと本レンズのⅡ型を購入できたのは2015年頃で、

その頃にようやくG20/1.7の初期型、Ⅱ型共、中古流通が

復活したのであった。

G20/1.7とGF1の相性は悪くない。まあ、この時代の

パナソニックの開発陣は、極めてカメラあるいはマニア心理

に詳しいメンバーが揃っていた事は、DMC-G1関連の記事で

毎回述べている通りであり、その製品コンセプトも優れて

いたからである。

おまけに本機GF1のプログラムラインは開放優先傾向だ、

G20/1.7の特徴を自動的に活かせる、これは確信犯であろう、

見事な戦略だ。

本GF1には、G1には無かった動画撮影機能がある、

ただ、これについては、その機能が必要かどうかには

個人差もあるだろう。

顔認証技術を応用して、家族や子供の顔を登録し、そこに

優先的にピントや露出を合わせる「個人認証」モードもあるが、

これこそユーザーの用途によりけりであり、私はこの機能は

使った事が無い。まあ、仮にこの機能が必要なファミリー層

等であっても、写真撮影・カメラに係わる知識や技術を

持っていれば、不要な機能でもある。

ファミリー向け機能で、さらには「赤ちゃんモード」という

物があり、子供の生年月日を入力しておくと、写真再生時に

子供を顔認識して、その撮影時点での年齢が出る。

面白いが、これも単なるギミックであり、PC等での再生時では

勿論無効な機能であるし、カメラ側に昔の写真を全部保存して

おくケースも、むしろ稀であろう。

![c0032138_19580437.jpg]()

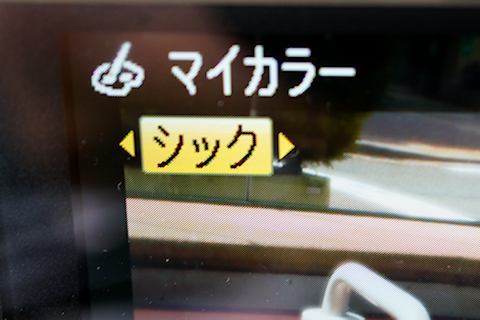

なった「マイカラー」モードがあり、まだ原始的レベルでは

あるが、本機GF1を用いる上では、この特徴を活かすのが良い。

(この機能もDMC-G1には無かった)

![c0032138_19583559.jpg]()

あるが、先ほど、相性は悪くないと書いたものの、それは

一般的な撮影スタイルの場合だ。

私の使用方法では、f1.7の大口径を活かす為には、

被写界深度を浅く取る必要を感じ、そうなるとG20/1.7の

近接性能が問題となる。

最短撮影距離こそ20cmとさほど長くは無いが、AFはGF1の

精度の問題で近接では合焦せず、例によって無限回転式の

ピントリングであるから、近接撮影時のMF操作も絶望的だ。

おまけに、大口径とは言え、20mmは元々広角の類であるから、

あまり被写界深度を浅くする事はできない。

つまり、長所を活かす事がやりにくく、使い難いレンズである。

ミラーレス・マニアックス記事では、GF1よりも高性能である

DMC-G5およびDMC-GX7という両ボディで本レンズを検証したが

それでも厳しく、基本性能に劣るGF1では、なおさら苦しい。

という事で、ここで、レンズを交換してみよう。

![c0032138_19582284.jpg]()

(ミラーレス補足編第7回,ハイコスパ第5回記事)

DMC-GF1発売時には存在しなかった新鋭のソフト(軟焦点)

MFレンズであり、2016年の製品だ。

![c0032138_19582215.jpg]()

ピントの山(合焦状態)が不明なレンズである。

とは言え、このレンズだけの問題ではなく全てのソフトレンズ

で同様にピントがわかりにくい。光学ファインダーはもとより、

高精細なEVFや優秀なピーキング機能を用いても、ソフトレンズ

でのMFでのピントの山は殆どわからない。

ただ、本レンズは希少な広角ソフトレンズだ、よって、

ピント合わせは、ある程度目測でも行う事が可能となる。

なので、貧弱なDMC-GF1のMF性能と組み合わせても、

さほどシステム上の問題的にはなりえない点がある。

![c0032138_19582247.jpg]()

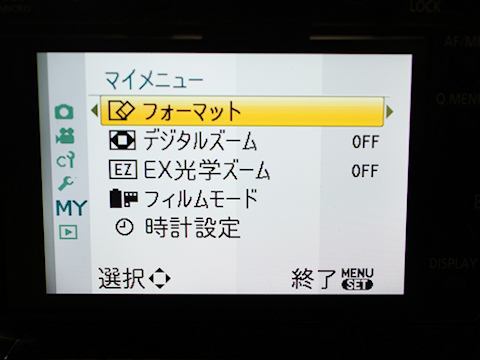

何らカメラ設定の変更を行う必要もなく(AFモードのまま)

MFレンズを装着時には、十字キーの左側が自動的に拡大操作

ボタンに切り替わり、その十字キーの上に指を置いたままで

拡大位置変更操作が自在だ。

よってピント位置はわかり難い物の、優秀な拡大操作系で

とりあえずMF操作をアシストする事ができる。

GF1の背面モニターは46万ドットで、厳密なMF操作では

不足するが、まあ、ソフトレンズ使用時の、ある程度

いい加減なピント合わせで良ければ対応できない事も無い。

そして、ソフトレンズに飽きてきたり、使うのが疲れてきたら

また、G20/1.7等の安易なレンズに交換しても良い、

屋外でのレンズ交換は、前述のように、あまり推奨できるもの

では無いが、最小限であれば良いであろう。

![c0032138_19582270.jpg]()

操作系では、カメラ上部にモード変更ダイヤルと

ドライブモード切替が同軸であるが(冒頭写真)

これらは、このカメラの主要な用途においては、殆ど使う

事が無いであろう、動画撮影をあまり行わないのであれば、

A(絞り優先)と、パレットの絵の「マイカラー」モードを

切り替えて使うくらいだ

また、表現力のバリエーションとして同様に良く用いる

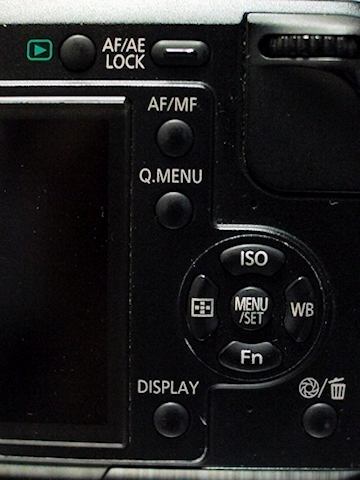

「フィルムモード」については、背面のQ(クイック)MENU

ボタンにそれを登録可能だ。

![c0032138_19580464.jpg]()

起こしやすく、電源ON時に「モードダイヤルがずれています」

というエラー警告が良く出る、実際にずれている事は無くても

もう一度廻し直しすとすぐ復帰するので、あまり問題点には

ならないが、急いで撮影しなければならない状況でこれが出ると

「ちゃんとやっているのに、余計な警告だ! 接点不良は

そっち(カメラ)の問題だろうが!」とイラっと来る。

このモードダイヤルには接点復活剤等は注入しずらい構造で、

あまりに頻繁に発生するようになると、ちょっと問題だ。

![c0032138_19582369.jpg]()

(単写、連写、ブラケット、セルフ)が近接していて使い難い。

「一緒に動いてしまう」という意見もある模様だが、

それは本機のみならず、DMC-G1も同様の構造であるが、

私としては、これは短所だとは判断していない。何故ならば

基本的にオールドレンズを中心に使うべきDMC-G1では

露出モードはA(絞り優先)で100%固定の使用法であるし

DMC-GF1でも、マイカラーモードを使う頻度が高くなければ

頻繁に露出モードダイヤルを廻す必要は無いからである。

![c0032138_19582299.jpg]()

撮影技法というのは、一眼レフも含めてあまり考え難い。

花火等の特殊な被写体の場合を除き、Aモードで全て代用

可能であるからだ。

だからPASM切り替えダイヤルがカメラについている事自体

操作系の概念からは、個人的には反対なのだ。

「その代わりにISO感度変更ダイヤルをつけてもらいたい」と

以前は何度も記事に書いて来たが、現代の超高感度時代とも

なると、その必要性も減ってきている。

![c0032138_19582262.jpg]()

廃止され、タッチパネル・メニューからの変更となっている。

まあ、ビギナー向けには、そういう方向性も確かにあると思う。

ただし「露出モードダイヤル不要」の件は同意できるが、

タッチパネル操作系は弊害も多い。DMC-GF2であれば、

カメラの構え方上、それでも良いのであるが、EVF搭載機の

DMC-Gシリーズ等でタッチパネル操作系を主体とするのは、

タッチパネル操作の為に、いちいちカメラの構えを解く

必要があり合理的では無いと、過去記事で何度も述べている。

![c0032138_19582243.jpg]()

ただ、それはこの製品のコンセプトにも強く影響している、

基本性能を上げて高性能・高機能化してしまう事による、

重量や形状の肥大化や価格の上昇を嫌って、あえてこれまでの

μ4/3系部品を流用して小型軽量化を狙い、その結果として

安価で使い易いカメラとして、まだ一般評価が不安定であった

μ4/3機の市場への浸透を磐石にする事を目的とした製品だ。

これはある意味「重責を担った」ポジションのカメラであった

事であろう、これに失敗すると、非常にまずい事になる。

ユーザーから「安かろう、悪かろう」とか「しょせんは

一眼レフもどきだ」という評価が下されると、μ4/3機の市場

への普及が止まってしまう、主力機が注目されていたとしても

マニアや一部のユーザーしか買わないのでは、ビジネスと

しては成り立たない。

本機を「EVFが無いだけの、DMC-G1」と思ってはならない、

構造的にはそうであっても、製品の立ち位置は全く違う。

そして、その事を本機のユーザー側でも良く意識し、決して

DMC-GF1は主力のカメラとはせず、あくまでμ4/3マウントに

おけるサブ機としての位置づけで用いるのが最適なカメラだ。

つまり、DMC-G1等を主力の「オールドレンズ母艦」としながら

同時に持ち出し、交換するレンズ群を予備機のGF1にも装着して

そのままGF1で撮ったり、時にG1と交換して撮ったり、あるいは

小型機として特徴を活かした撮影技法や、単体でも気軽に持ち

出せるカメラとして・・ そういう用途とするのが、マニアと

しての使い方であると思う。

後継機のGFシリーズもマニア的には同様な用途が考えられるが

実質的にはμ4/3機の旧機種の中古価格の下落は非常に大きく、

GF6やGF7等の新鋭機を高価で購入するよりも、DMC-G5やG6

等の旧高性能機を買った方が安いという現象が現れていたので

そちらを購入してしまった次第だ。

小型機は小型機としての用途もあるが、Gシリーズでも十分に

小型軽量であり、GFシリーズの必要性が失われてしまったので

あった。ただまあ、気軽に持ち出せる小型トイレンズ母艦は

欲しいと思っているので、いずれ何らかの後継機(GF/GMかも

しれないし、PENかもしれない)は、また購入すると思う。

![c0032138_19582241.jpg]()

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★★☆

【アダプター適性】★☆

【マニアック度 】★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★★ (中古購入価格:10,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【仕様老朽化寿命】★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.4点

基本性能が低く、案の定、高得点は望めない結果となった。

評価項目に問題があるのかも知れない、これらの項目は

どちらかと言えば、カメラの「写真を撮る道具」としての

性能や魅力に基づくものである、できるだけ多方面から

それを評価できるようには考えたのだが、さらにこれらの

項目には現れない隠れたポイントがあるのだろう。

例えば、野球のピッチャーで言えば、先発や抑え投手で

あれば、勝利数やセーブ数で、きっちりとした数字で

成績を判断することができる、しかし、中継ぎ専門であれば

試合数と防御率程度しか目に見える数字は出ないし、派手な

立場でもないので、なかなか評価されにくい事であろう。

じゃあ、こういう「中継ぎ」的なカメラをどう評価するべきか?

1つは撮影枚数かも知れない、沢山撮っているという事は

それなりに用途があるという事だ。

だが、長く使っていれば撮影枚数も増えて当然だ、そして

それは「仕様老朽化寿命」という評価項目にも影響があり

長く使えるカメラかどうかは、そこである程度評価されている。

ならば「必要度」という項目を新たに加えるべきか?

でも、1つの項目だけが良くても評価点は高くはならない。

結局、カメラの評価は、見る側の固有の視点なのだろうと思う、

勿論、それはユーザーの、カメラの使用目的や撮影スタイル

そして機材ポリシー等にも大きく影響される、だから、基本的

には他人の評価(レビュー)は全くアテにならない、カメラ

に対する目的も用途も考え方も、個人で全く異なるからだ。

なので私自身は他人のカメラ評価は一切気にしないように

している、でも世の中の大半の人はそうでは無い、

他人が「イイね!」と言わない限り、良いものかどうかも

判断できない、という人が殆どである。

まあ、そういう時代であるからこそ、個人での独自の価値観を

持ち、さらにそれを高めて(鍛えて)いく事は非常に重要だ、

他人の意見に流されているだけでは面白く無い事であろう。

![c0032138_19580551.jpg]()

できない、基本性能は低いし、用途も殆ど無いであろう。

ただ、恐ろしく安価であり、中古市場では相場が付かない程に

なっている、機体自体、あまり見かけないが、あれば数千円

という激安価格だ。

ともかく安価にμ4/3機が必要な場合(予備機だとか、業務

用途等で予算が厳しく限定されている場合等)には、

1万円以下(本体5000円+アダプター2000円+オールド

レンズ3000円)でも、レンズ交換式のカメラシステムが組めて

しまう事が可能なので、そういう意味ではコスパは極めて高い。

次回記事も、引き続き第一世代のミラーレス機を紹介する。

シリーズ記事。

今回は、ミラーレス第一世代=登場期(世代の定義は第一回

記事参照)のPANASONIC LUMIX DMC-GF1(2009年)

について紹介して行こう。

用意している。

PANASONIC LUMIX G20mm/f1.7Ⅱ ASPH. (H-H020A)

(ミラーレス・マニアックス第45回,補足編第7回)

を使用する。以降、本システムで撮影した写真を挟み

ながら本機GF1を紹介していく。

発売され、「G1からEVFを省略して小型化したモデルである」

と一般的には言われている。

型番の[F]の意味は不明(メーカーからは非公開)であるが、

後年の同シリーズは女性向けのお洒落なデザインである事から、

私は「Fは、ファッションのF」の語呂合わせでシリーズ名を

覚えている。LUMIXはシリーズが多いので(G,GF,GH,GX,GM)

カメラ型番から用途を推察する為だ。

さて、本GF1の構造的な特徴は、確かにDMC-G1からEVFを

取り外したものではあるが、製品コンセプト、という物を

知る上では、そんな単純な話ではなく、時代背景などを良く

考察しないと、それは見えてこない。

まず、初のマイクロフォーサーズ機、同時に初のミラーレス

機であったDMC-G1が発売されたのが2008年末の事だ。

μ4/3の規格発表が行われたのは2008年夏であったので、

DMC-G1の発売はやたら早い。

恐らくはカメラの試作開発が先にあって、それでイケると

思い、後から「規格」を作ったのであろう、

初のミラーレス機G1は、従来の一眼レフとは形こそ似ている

物の、その中身は大きく異なる。市場では賛否両論あったが

それは新しいモノが出てくる際には必ず起こる事だ。

否定意見すら出て来ないようでは「注目されていない」と

言い換える事もできる。

G1はそこそこ市場にインパクトを与えたと思うが、

私は、パナソニックと共にμ4/3を提唱したオリンパスが、

製品をなかなか出さない事が気になっていた。

満を持してOLYMPUS PEN E-P1を発売する。

PENの名は、ご存知、銀塩時代のハーフ判コンパクトカメラ

から端を発している。1950年代末から1980年代初頭まで

およそ四半世紀の長きにわたって膨大な販売数があった

超人気シリーズであり、今や伝説的だ。

そして、銀塩初代PENが発売されたのは1959年の事だ、

偶然か、はたまた意識してか?デジタルカメラに「PEN」の

名が冠されたのは、ちょうど50年後の2009年の事だ。

DMC-G1のミラーレス機としてのコンセプトに懐疑的であった

マニア層も「PENの復活」という大事件に敏感に反応する。

すなわち、ここに来て「ミラーレスは邪道だ」という意見は

ほぼ沈黙し、カメラにおける1つの新しいジャンルの製品

として、その立場を固めた事になった。

おまけに、OLYMPUS PEN E-P1は小さいカメラであった。

銀塩時代のペンもハーフサイズで小型化されたカメラで

あった事が人気の一因なのだが、ミラーレス機でも同様だ。

何度も述べているが、デジタル一眼レフが普及し、完成度も

高くなった時代である。ただ、その時代の代表的な機種は、

例えばNIKON D300(2007年、デジタル一眼第9回記事)等の

やや大型で重いカメラであったので、超小型でレンズ交換が

出来るカメラ(一眼)が出た、という話は、マニアならずとも、

一般ユーザーにも注目される事となった。

さて、OLYMPUS PEN E-P1の直後に発売されたのが、

本機DMC-GF1である。「小型化」という市場ニーズが存在する

事は、もう誰の目にも明白であったので、本機の性能面での

未成熟はあまり問われる事はなかった。

デジタル一眼レフ分野では後発であり、ニコンやキヤノンの

高性能一眼とのスペック上の比較から、販売戦略に苦戦して

いた状況だったのが、μ4/3という新たなジャンルにおいては、

カタログスペック上の差異は問われなくなっていたのである。

つまり、先行メーカーの後追いをする必要が無く、自由な

コンセプトでカメラが作れる。

これは大きな市場創造であり、見事な戦略転換だ。

は残念ながら高いものでは無い、特に問題なのはコントラスト

AFによるピント性能(速度、精度)であろう。

前出のDMC-G1のEVFは、そこそこ性能が良かったので、例えば、

マウントアダプターを介してオールドレンズ等をMFで使えば

殆ど問題が無かった(この2009年時点では、すでにμ4/3用の

マウントアダプターの流通が始まっていた)

が、DMC-GF1はEVFを持たない、だからMFで使用するのが苦しい

事は使うまでも無い。で、もし別売の外付けEVFを買う位で

あれば、G1やGH1を買ってしまった方が手っ取り早いので、

その選択肢は無い、じゃあDMC-GF1はどうやって使うべきか?

もう1つ仕様上の問題があったのは、ライバル(同志?)の、

OLYMPUS PEN E-P1が内蔵手ブレ補正機構を搭載していた事に

対し、DMC-GF1(と言うか、パナ機全般)では、それが無い。

DMC-G1であれば、EVFを覗く構えは、それまでの一眼レフと

同様であったので、カメラの持ち方により手ブレを低減する事

が可能だ、だから手ブレ補正の有無は気にする必要が無い。

しかし、DMC-GF1では、背面モニターを見ながら撮影する

スタイルである、この場合、一眼タイプに比べ手ブレが発生

しやすい。

一般的な思考であると思うが、カメラの弱点を回避しながら

使うというのもマニア的な発想である。

(上写真では、わざとカメラを回転させながらの撮影、

これは小型機ならではの撮影技法となる)

ここでDMC-GF1の弱点を整理してみよう。

1)EVFが無く、背面液晶も46万ドットと解像度が低く、

MFでのピント合わせが厳しい

2)内蔵手ブレ補正が無いのと、手持ちスタイルの撮影により

望遠レンズは使い難い

3)暗所での撮影が厳しい

(最高ISO感度は3200、ただし内蔵フラッシュ有り)

弱点は、たったこれだけである。

であれば、おのずと回答は出てくる。

つまり、DMC-GF1の適切な使用法としては、

1)AFでかつピント精度をあまり重視しない広角単焦点又は

広角系標準ズームレンズを用いる事。

2)MFレンズを使う場合はピント合わせの負担が少ない

トイレンズ系または、超広角レンズ系を用いる事。

ただし、あまりf値が暗いレンズだと暗所での撮影が

厳しいので、f値が明るいものか、又は日中屋外等の

明所でそれを使う事。

上記を守れば「レンズ交換式小型ボディ」という

本機DMC-GF1のメリットだけを活かす事が可能になる。

ちなみにPEN E-P1の外形寸法は約120mmx70mmx35mmで

重量が335gであったが、本機DMC-GF1の外形寸法は

約119mmx71mmx36mmで、E-P1と同等、しかし重量が

285gと、軽量のPEN E-P1より、さらに50gも軽い。

あまり詳しくは調べていないが、恐らくこの重さであれば

当時のレンズ交換式一眼では史上最軽量であろう。

(デジタル一眼レフでの最軽量は、4/3機のOLYMPUS E-410

の375gだ。2007年、デジタル一眼第8回記事)

史上最軽量のミラーレス(一眼)で、レンズ交換をしながら

気軽に楽しむ、こういうコンセプトで私は本機DMC-GF1を

購入した次第だ。

既に、この頃には私は2台のDMC-G1を活用していたので、

そのサブ機としての利用を想定しての購入だ。

例えばG1でオールドレンズ群を楽しむ際、せっかくどんな

レアなマウントでもデジタルで使えるようになったので

できれば交換レンズを色々持っていきたい。が、ただレンズを

持っていくだけでは面白くないし屋外でのレンズ交換はリスク

(ゴミ侵入、落下、紛失、盗難等)もある、だから予備レンズ

も小型ボデイに付けて行けば良い、というシンプルな発想だ。

2011年には、後継機としてGF2もGF3も既に発売されていた為

GF1の中古は恐ろしく安価であり、1万円弱で購入できた。

本機DMC-GF1の戦略上のコンセプトだが、ともかくμ4/3機を

一般に普及するという要素があったと思われる。それまで

パナソニックで発売していた機種は、初号機DMC-G1と,

動画撮影がメインのDMC-GH1のみであったし、オリンパスも

前述のように直前にマニア向けのE-P1を発売しただけだ。

一般ユーザーにミラーレス(μ4/3)を浸透させる為には

小型軽量で、誰にでも使いやすく、かつ安価で、しかも

良く写るカメラの発売が必須であった事であろう。

その為か、本DMC-GF1のキットレンズの1つとしては、

本体の性能からはアンバランスとも思われるG20mm/f1.7

の高性能レンズが採用された。

高価なレンズであるから、結果的にキット(DMC-GF1C)の

発売時実勢市場価格は、約9万円と若干高価になった。

(後年では在庫処分で安価(4万円程度)となっていた)

まあ、高性能レンズをキット化したのは理由があると思う。

μ4/3は一般的なユーザーの視点からすれば、まだこの時点

では「海のものとも山のものともわからない」という感覚だ、

特に、一眼レフに比べてセンサーサイズが小さいという

弱点があり、一部のマニア層等においては

「良く写るはずが無い」とも思われていた。

もし、ここで一般的な標準ズーム等を主力のキットレンズ

としてしまうと、一般ユーザーにも「普通の写りのカメラ」

としか認識されないであろう。

だが、近年の初級ユーザーでは見たことも使った事も無い

大口径レンズをキットとすれば(注:MF銀塩一眼レフ時代は、

50mm標準大口径レンズをキットとする場合が殆どであったが

その時代からは既に四半世紀が経過している)

きっと、その描写表現力に驚き、μ4/3を見直すに違いない。

この目論見は成功したと思う。

DMC-GF1の発売以来、キットのG20mm/f1.7(初期型)は、

大変写りが良いレンズとして、初級ユーザー層から「神格化」

される程になった。

まあ、実際の所はたいした事は無い。普通に良く写るレンズ

であるが、標準ズーム等しか使っていなかった近年の初級層

から見れば、大口径単焦点は驚くべきレンズである。

しかし、この「神格化」により、G20/1.7の入手が困難に

なってしまった。

2010年代前半を通じて、G20/1.7は中古市場にあまり出て

来ず、たまに出ても2万円を軽く越える相場で高価であった。

私がやっと本レンズのⅡ型を購入できたのは2015年頃で、

その頃にようやくG20/1.7の初期型、Ⅱ型共、中古流通が

復活したのであった。

G20/1.7とGF1の相性は悪くない。まあ、この時代の

パナソニックの開発陣は、極めてカメラあるいはマニア心理

に詳しいメンバーが揃っていた事は、DMC-G1関連の記事で

毎回述べている通りであり、その製品コンセプトも優れて

いたからである。

おまけに本機GF1のプログラムラインは開放優先傾向だ、

G20/1.7の特徴を自動的に活かせる、これは確信犯であろう、

見事な戦略だ。

本GF1には、G1には無かった動画撮影機能がある、

ただ、これについては、その機能が必要かどうかには

個人差もあるだろう。

顔認証技術を応用して、家族や子供の顔を登録し、そこに

優先的にピントや露出を合わせる「個人認証」モードもあるが、

これこそユーザーの用途によりけりであり、私はこの機能は

使った事が無い。まあ、仮にこの機能が必要なファミリー層

等であっても、写真撮影・カメラに係わる知識や技術を

持っていれば、不要な機能でもある。

ファミリー向け機能で、さらには「赤ちゃんモード」という

物があり、子供の生年月日を入力しておくと、写真再生時に

子供を顔認識して、その撮影時点での年齢が出る。

面白いが、これも単なるギミックであり、PC等での再生時では

勿論無効な機能であるし、カメラ側に昔の写真を全部保存して

おくケースも、むしろ稀であろう。

なった「マイカラー」モードがあり、まだ原始的レベルでは

あるが、本機GF1を用いる上では、この特徴を活かすのが良い。

(この機能もDMC-G1には無かった)

あるが、先ほど、相性は悪くないと書いたものの、それは

一般的な撮影スタイルの場合だ。

私の使用方法では、f1.7の大口径を活かす為には、

被写界深度を浅く取る必要を感じ、そうなるとG20/1.7の

近接性能が問題となる。

最短撮影距離こそ20cmとさほど長くは無いが、AFはGF1の

精度の問題で近接では合焦せず、例によって無限回転式の

ピントリングであるから、近接撮影時のMF操作も絶望的だ。

おまけに、大口径とは言え、20mmは元々広角の類であるから、

あまり被写界深度を浅くする事はできない。

つまり、長所を活かす事がやりにくく、使い難いレンズである。

ミラーレス・マニアックス記事では、GF1よりも高性能である

DMC-G5およびDMC-GX7という両ボディで本レンズを検証したが

それでも厳しく、基本性能に劣るGF1では、なおさら苦しい。

という事で、ここで、レンズを交換してみよう。

(ミラーレス補足編第7回,ハイコスパ第5回記事)

DMC-GF1発売時には存在しなかった新鋭のソフト(軟焦点)

MFレンズであり、2016年の製品だ。

ピントの山(合焦状態)が不明なレンズである。

とは言え、このレンズだけの問題ではなく全てのソフトレンズ

で同様にピントがわかりにくい。光学ファインダーはもとより、

高精細なEVFや優秀なピーキング機能を用いても、ソフトレンズ

でのMFでのピントの山は殆どわからない。

ただ、本レンズは希少な広角ソフトレンズだ、よって、

ピント合わせは、ある程度目測でも行う事が可能となる。

なので、貧弱なDMC-GF1のMF性能と組み合わせても、

さほどシステム上の問題的にはなりえない点がある。

何らカメラ設定の変更を行う必要もなく(AFモードのまま)

MFレンズを装着時には、十字キーの左側が自動的に拡大操作

ボタンに切り替わり、その十字キーの上に指を置いたままで

拡大位置変更操作が自在だ。

よってピント位置はわかり難い物の、優秀な拡大操作系で

とりあえずMF操作をアシストする事ができる。

GF1の背面モニターは46万ドットで、厳密なMF操作では

不足するが、まあ、ソフトレンズ使用時の、ある程度

いい加減なピント合わせで良ければ対応できない事も無い。

そして、ソフトレンズに飽きてきたり、使うのが疲れてきたら

また、G20/1.7等の安易なレンズに交換しても良い、

屋外でのレンズ交換は、前述のように、あまり推奨できるもの

では無いが、最小限であれば良いであろう。

操作系では、カメラ上部にモード変更ダイヤルと

ドライブモード切替が同軸であるが(冒頭写真)

これらは、このカメラの主要な用途においては、殆ど使う

事が無いであろう、動画撮影をあまり行わないのであれば、

A(絞り優先)と、パレットの絵の「マイカラー」モードを

切り替えて使うくらいだ

また、表現力のバリエーションとして同様に良く用いる

「フィルムモード」については、背面のQ(クイック)MENU

ボタンにそれを登録可能だ。

起こしやすく、電源ON時に「モードダイヤルがずれています」

というエラー警告が良く出る、実際にずれている事は無くても

もう一度廻し直しすとすぐ復帰するので、あまり問題点には

ならないが、急いで撮影しなければならない状況でこれが出ると

「ちゃんとやっているのに、余計な警告だ! 接点不良は

そっち(カメラ)の問題だろうが!」とイラっと来る。

このモードダイヤルには接点復活剤等は注入しずらい構造で、

あまりに頻繁に発生するようになると、ちょっと問題だ。

(単写、連写、ブラケット、セルフ)が近接していて使い難い。

「一緒に動いてしまう」という意見もある模様だが、

それは本機のみならず、DMC-G1も同様の構造であるが、

私としては、これは短所だとは判断していない。何故ならば

基本的にオールドレンズを中心に使うべきDMC-G1では

露出モードはA(絞り優先)で100%固定の使用法であるし

DMC-GF1でも、マイカラーモードを使う頻度が高くなければ

頻繁に露出モードダイヤルを廻す必要は無いからである。

撮影技法というのは、一眼レフも含めてあまり考え難い。

花火等の特殊な被写体の場合を除き、Aモードで全て代用

可能であるからだ。

だからPASM切り替えダイヤルがカメラについている事自体

操作系の概念からは、個人的には反対なのだ。

「その代わりにISO感度変更ダイヤルをつけてもらいたい」と

以前は何度も記事に書いて来たが、現代の超高感度時代とも

なると、その必要性も減ってきている。

廃止され、タッチパネル・メニューからの変更となっている。

まあ、ビギナー向けには、そういう方向性も確かにあると思う。

ただし「露出モードダイヤル不要」の件は同意できるが、

タッチパネル操作系は弊害も多い。DMC-GF2であれば、

カメラの構え方上、それでも良いのであるが、EVF搭載機の

DMC-Gシリーズ等でタッチパネル操作系を主体とするのは、

タッチパネル操作の為に、いちいちカメラの構えを解く

必要があり合理的では無いと、過去記事で何度も述べている。

ただ、それはこの製品のコンセプトにも強く影響している、

基本性能を上げて高性能・高機能化してしまう事による、

重量や形状の肥大化や価格の上昇を嫌って、あえてこれまでの

μ4/3系部品を流用して小型軽量化を狙い、その結果として

安価で使い易いカメラとして、まだ一般評価が不安定であった

μ4/3機の市場への浸透を磐石にする事を目的とした製品だ。

これはある意味「重責を担った」ポジションのカメラであった

事であろう、これに失敗すると、非常にまずい事になる。

ユーザーから「安かろう、悪かろう」とか「しょせんは

一眼レフもどきだ」という評価が下されると、μ4/3機の市場

への普及が止まってしまう、主力機が注目されていたとしても

マニアや一部のユーザーしか買わないのでは、ビジネスと

しては成り立たない。

本機を「EVFが無いだけの、DMC-G1」と思ってはならない、

構造的にはそうであっても、製品の立ち位置は全く違う。

そして、その事を本機のユーザー側でも良く意識し、決して

DMC-GF1は主力のカメラとはせず、あくまでμ4/3マウントに

おけるサブ機としての位置づけで用いるのが最適なカメラだ。

つまり、DMC-G1等を主力の「オールドレンズ母艦」としながら

同時に持ち出し、交換するレンズ群を予備機のGF1にも装着して

そのままGF1で撮ったり、時にG1と交換して撮ったり、あるいは

小型機として特徴を活かした撮影技法や、単体でも気軽に持ち

出せるカメラとして・・ そういう用途とするのが、マニアと

しての使い方であると思う。

後継機のGFシリーズもマニア的には同様な用途が考えられるが

実質的にはμ4/3機の旧機種の中古価格の下落は非常に大きく、

GF6やGF7等の新鋭機を高価で購入するよりも、DMC-G5やG6

等の旧高性能機を買った方が安いという現象が現れていたので

そちらを購入してしまった次第だ。

小型機は小型機としての用途もあるが、Gシリーズでも十分に

小型軽量であり、GFシリーズの必要性が失われてしまったので

あった。ただまあ、気軽に持ち出せる小型トイレンズ母艦は

欲しいと思っているので、いずれ何らかの後継機(GF/GMかも

しれないし、PENかもしれない)は、また購入すると思う。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★★☆

【アダプター適性】★☆

【マニアック度 】★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★★ (中古購入価格:10,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【仕様老朽化寿命】★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.4点

基本性能が低く、案の定、高得点は望めない結果となった。

評価項目に問題があるのかも知れない、これらの項目は

どちらかと言えば、カメラの「写真を撮る道具」としての

性能や魅力に基づくものである、できるだけ多方面から

それを評価できるようには考えたのだが、さらにこれらの

項目には現れない隠れたポイントがあるのだろう。

例えば、野球のピッチャーで言えば、先発や抑え投手で

あれば、勝利数やセーブ数で、きっちりとした数字で

成績を判断することができる、しかし、中継ぎ専門であれば

試合数と防御率程度しか目に見える数字は出ないし、派手な

立場でもないので、なかなか評価されにくい事であろう。

じゃあ、こういう「中継ぎ」的なカメラをどう評価するべきか?

1つは撮影枚数かも知れない、沢山撮っているという事は

それなりに用途があるという事だ。

だが、長く使っていれば撮影枚数も増えて当然だ、そして

それは「仕様老朽化寿命」という評価項目にも影響があり

長く使えるカメラかどうかは、そこである程度評価されている。

ならば「必要度」という項目を新たに加えるべきか?

でも、1つの項目だけが良くても評価点は高くはならない。

結局、カメラの評価は、見る側の固有の視点なのだろうと思う、

勿論、それはユーザーの、カメラの使用目的や撮影スタイル

そして機材ポリシー等にも大きく影響される、だから、基本的

には他人の評価(レビュー)は全くアテにならない、カメラ

に対する目的も用途も考え方も、個人で全く異なるからだ。

なので私自身は他人のカメラ評価は一切気にしないように

している、でも世の中の大半の人はそうでは無い、

他人が「イイね!」と言わない限り、良いものかどうかも

判断できない、という人が殆どである。

まあ、そういう時代であるからこそ、個人での独自の価値観を

持ち、さらにそれを高めて(鍛えて)いく事は非常に重要だ、

他人の意見に流されているだけでは面白く無い事であろう。

できない、基本性能は低いし、用途も殆ど無いであろう。

ただ、恐ろしく安価であり、中古市場では相場が付かない程に

なっている、機体自体、あまり見かけないが、あれば数千円

という激安価格だ。

ともかく安価にμ4/3機が必要な場合(予備機だとか、業務

用途等で予算が厳しく限定されている場合等)には、

1万円以下(本体5000円+アダプター2000円+オールド

レンズ3000円)でも、レンズ交換式のカメラシステムが組めて

しまう事が可能なので、そういう意味ではコスパは極めて高い。

次回記事も、引き続き第一世代のミラーレス機を紹介する。