所有している銀塩一眼レフの名機を紹介するシリーズ記事。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)

のCONTAX RTS(1975年)を紹介する。

![c0032138_18255667.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス第27回記事)を使用する。

本シリーズでは、このまま紹介機でのフィルム撮影は行わず、

デジタル実写シミュレータ機を用いる事にしているが、

今回はフルサイズデジタル一眼レフCANON EOS 6D(2012年)

を使用する。

![c0032138_18253154.jpg]()

写真を交えて記事を進めるが、本機の時代(1975年)は、

まだ白黒フィルムとカラーフィルムの混在期であるので、

実写は両者を交える。

![c0032138_18253163.jpg]()

まず最初に本家CONTAX(ツァイス)の歴史を述べておこう。

今から170年以上も前の1846年、独カール・ツァイス社

(イエナ)が創業、当時は顕微鏡等を製造販売していた。

1800年代後半には優れた研究者エルンスト・アッベを加え、

新技術により業績は向上、さらに、優秀な人材パウル・ルドルフ

(プラナーやテッサーを発明)を加え、1800年代末には

カール・ツァイス財団を設立、近代的な光学関連大企業となる。

1900年代初頭には、プラネタリウム等迄も含めた、様々な光学

機器を手がけ販売する。労働や生産の方法論もよく考えられて

いて品質も高く、すでに一流の評価を世界中で得ていた。

1926年にはカメラを開発製造する「ツァイス・イコン」社を

財団の参加に加えた。

第二次世界大戦前の1932年、ツァイス・イコン社の社内公募

ブランド銘として「CONTAX」が誕生した。

この時代にはまだ一眼レフは存在せず、レンジファインダー機

の CONTAX Ⅰ(1932)、Ⅱ/Ⅲ(1936)等が発売されていた。

これらは、ツァイス製交換レンズの優秀さもあいまって、

独ライカと共に高く評価されていた(高価でもあった)

しかし、ここで大戦が起こり、戦後、ドイツは東西に分断され、

ツァイス(イコン)も同様に東西に分かれてしまった。

戦後、西独側のツァイス・イコンではCONTAX Ⅱa(1950)や

Ⅲa(1951)を発売するが、これらは戦前の機種の改良版だ。

東独でもツァイス・イコン(イエナ)よりCONTAX機が発売され、

また、旧ソ連(ウクライナ)においてもCONTAX Ⅱ/Ⅲのデッド

コピー機である「キエフ」(KIEV)が発売されていた。

余談だが、戦前の初期CONTAXは日本にも輸入されていたが、

非常に高価なカメラであった模様だ。

具体的には1935年頃でのCONTAXの販売価格は、およそ1000円

という記録がある。当時の大卒初任給は90円位であり、

他の商品の価格等から現代の貨幣価値に換算するならば、

およそ3000倍となる。すなわち戦前CONTAXの価格は、

300万円という事になる。

マニアの間で伝説となっている

「戦前はCONTAXで家が一軒買えた」という話は、

現代では300万円で家は買えないので若干オーバーな表現で

あるようには感じるが、実の所、その時代の文化住宅等であれば

1000円位でも買えたようなので、あながちオーバーでは無いので

あろう。

しかし「コンタックス=家一軒」は、非常にインパクトのある

話であり、戦後は勿論、1975年の国産CONTAX復活以降や、

その後の1990年代の中古カメラブームの時代においても、

まことしやかにマニアの間で囁かれ続けていた。

ツァイスは戦後、東西ドイツでどちらも成長したが、商標権の

訴訟が起こってしまう。が、このあたりの話は非常にややこしく

ずいぶんとドロドロとした話なので、詳細は省略する。

![c0032138_18253192.jpg]()

一眼レフ分野でも「コンタレックス」(西)や、

「ペンタコン」(東)、後には「プラクティカ」(東)という

製品群があったのだが、ここも実は色々ややこしい。

で、1970年代に入ると「ツァイス・イコン」(西)は、なんと

カメラ事業から撤退してしまう。

西独ツァイスのような大メーカーが何故カメラ事業から撤退か?

の詳細は不明だが、本シリーズ前記事X-1の所でも書いたように、

それ以前のカメラ産業は「精密機械工業」であったのが、

この時代からは「電子機器工業」と変化してしまった為、

新規分野への戦略的転換を嫌ったのか?そして日本製カメラの

台頭による売り上げ悪化もあった。

結局、ツァイス(イコン)は「光学分野」に特化する選択を

したのだろう。

で1972年には「CONTAX」のブランドも宙に浮いてしまった事で、

当時のツァイス(西)は、商標の売却先を日本のカメラメーカー

に求めた様子だ。

当初、ペンタックス(旭光学)との協業の可能性があったが、

結局それは成立しなかった。

そして1974年にヤシカと提携して、翌年の本機RTSの発売に

繋がる。

![c0032138_18255741.jpg]()

して数奇な運命をたどり、あまり気持ち良い歴史では無いのだが、

日本の初級マニア層では、そういう詳しい話は知らない。

実際にはCONTAXは前述のように色々あったし、レンズに関しては

さらにややこしい変遷もあったのだが、それらはおかまい無しに

「CONTAXやカール・ツァイスは一流品だ」という常識が、国内の

一般ユーザー層に浸透していった。

まあ確かに一流ではあるのだが、時代背景や、より細かい時代

毎での状況を良く認識する必要はあるだろう。

この「神格化」は、日本国内においては銀塩時代を通して続き、

それが京セラ・コンタックス製品であっても、強力なブランド

付加価値を持ち続けた。

1974年のカール・ツァイスとヤシカの提携には、ヤシカが

子会社化していた「富岡光学」の優秀なレンズ製造技術が、

カール・ツァイス財団側にも高く評価されたと聞く。

この事実はマニア間では比較的有名で、その後の中古カメラ

ブームの際、上級マニアでは、富岡光学製(ヤシカ銘含む)の

レンズを、カール・ツァイス製と同等の性能品質とみなして、

これらは「知る人ぞ知る」ハイコスパなレンズ群として

位置づけられていた。

![c0032138_18255713.jpg]()

「京セラ」が出てくるか?と言えば、ここにも複雑な背景が

あって、本機RTSの発売と前後した1975年に、なんとヤシカは

経営破綻してしまっていたのだ、その理由は色々とあるの

だろうが、ここでは省略する。

まあ、そこで京セラが資本投下したという訳だ。

で、1975年時点のCONTAX RTSは、

「ヤシカ社のカメラ・レンズ製造技術」

「カール・ツァイス社のレンズ設計技術」

「ポルシェデザイン社のボディデザイン」

という、とても国際的でキャッチーなセールストークと

有名ブランドが並ぶ事で、これまでの紆余曲折した暗い歴史を

知らない一般ユーザー層にも市場にも、大きなインパクトを

与え、注目されるカメラとなった。

![c0032138_18253197.jpg]()

実力値はどうだろうか? ここで仕様を述べておこう。

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/2000秒、電子式

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み,B,4~1/2000

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/60秒(X接点)

ホットシュー:ペンタ部に固定

ファインダー:マイクロプリズム式 倍率0.87倍 視野率93%

使用可能レンズ:ヤシカ・コンタックスマウント用レンズ

露出制御:絞り優先AE,マニュアル露出

露出補正:X4,X2式表示ダイヤル、±2段

露出メーター:AE時LED式、マニュアル露出時追針式

電源:4SR44型 1個、(4LR44使用可)

電池チェック:露出チェックボタンで動作確認可

フィルム感度調整:ASA12~3200、DIN表記併用

フィルム巻き上げレバー角:142度(予備角20度)

セルフタイマー:有り(機械式)

ミラーアップ:可(機械レバー式)

本体重量:728g

発売時定価:14万5000円(?諸説あり 本体のみ)

---

カタログスペックだけ見ても、あまり良くわからない事であろう、

この時代の銀塩AE一眼レフ機は、こういう数値性能だけ見ても、

殆ど同じになってしまう。というか、挙げるべき項目が少ないし、

各社共通の部品もあった為、そのあたりの性能差はつきにくい。

![c0032138_18253126.jpg]()

RTSの最大の特徴は、シャッター(レリーズボタン)にあると

思う、このカメラには「シャッター半押し」動作が無い。

![c0032138_18255605.jpg]()

AE(自動露出)カメラや、後のAFカメラにおいては、露出値を

知る動作やピントを合わせる動作を撮影前に行う事が必須となり

シャッター半押し動作が一般的になった。

しかし本機RTSには半押しが無い。じゃあ、どうやって

露出値を撮影前に知るか?と言うと、カメラ前面にある

露出チェックボタンを押さないと、それがわからないのだ。

![c0032138_18255659.jpg]()

ファインダー内のシャッター速度インジケーターに赤色LEDが

点灯し、これから撮るシャッター速度を教えてくれる。

しかし、露出チェックボタンを押さない場合は、レリーズの

ほんの一瞬だけしか赤色LEDが光らない。

おまけに、レリーズボタンのストロークは僅か0.7mmしか無く

かつ、遊びが殆ど無い。ストロークは軽く、「フェザータッチ」

といった状態であり、ボタンに軽く触れるだけで、瞬時に

電磁シャッターが切れてしまう。

これは、他機種から持ち替えた時に顕著であり、のんびりと

「シャッター速度でも見るかあ・・」等と、半押しするだけで

「バシャッ」という、他機種より大きい音がして、写真を

撮ってしまうのだ。

下手すると、ピントを合わせる前だったり、暗くてシャッター

速度が遅い状態だったかも知れず、意図せず撮った写真が

ピンボケになったり手ブレを起こすようなことが頻発した。

マニアの間では、これを「RTSの暴発」と呼び、RTSやRTSⅡを

使う場合の注意事項であったのだが、反面、そこまでレリーズ

のレスポンスが良いと言う事の裏返しでもあり、それを自慢

するような要素もあったかも知れない。

なお、実際のレリーズタイムラグについては、公称値は無いが

ニコンF2の3割増し程度遅い、との検証データもあったようで、

「とても速いように錯覚する」と言うのが正解であろう。

まあ、扱い難いのは確かだが、本当に気持ちよくシャッターが

切れるので、私は銀塩時代末期まで愛用したカメラだ。

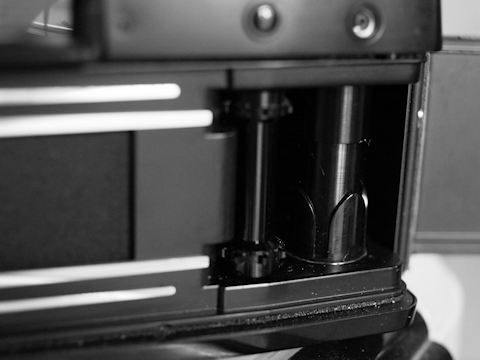

![c0032138_18254024.jpg]()

普通、フィルムの穴をガイドのリールに噛ませて、巻き上げ

軸のスリットに下から通すのだが、本機ではそれが逆で、

スリットに上から通す。この方式のカメラは、後年の自動装填

以外の機種では極めて少なく、本機以前の時代では、ちょっと

構造は異なるが、キヤノン製のQL(クイック・ローディング)

という型番の付くカメラ(キヤノネットQLやFTb QL等)しか

記憶に無い。

![c0032138_18260247.jpg]()

等の即応性から、Real Time Systemというコンセプトが与えられ、

その頭文字を取って「RTS」と名づけられたとの事だ。

当時1975年は、ビル・ゲイツ氏がマイクロソフト社を創立した

年であり、インテル社はi8080の8bit CPUを発売済み、

OSもCP/Mが登場済みで、また、世界初かもしれないパーソナル

コンピュータのAltair 8800が発売された年だ。

翌1976年には、NECよりマイクロコンピュータ(マイコン)

キットの「TK-80」が発売され、「マイコン」ブームが起こる。

この時代以前にもコンピュータは存在したが、IBMなどの

大型のものであり、それらは殆どがバッチ処理で動作した。

バッチ処理とは、コンピュータが計算する仕事(ジョブ/タスク)

を順番にこなしていく形式のものであり、前の計算が終わらない

限り、次の処理を行う事ができないし、ジョブの順序を予め

指定する必要がある。

これでは不便なので、今時のWindowsやMacとかスマホのように

好きな時に好きな順番でプログラムを起動したり(優先度の指定)

決められた時間にタスクを行う(割り込み処理)等の特徴を持つ

「リアルタイム・システム」や、その機能を搭載したOSである

「RTOS」(リアルタイム・オペレーティング・システム)の

概念設計や試作が流行していた時代だ。

(注:RTOS搭載の製品は、まだ殆ど無い。UNIXは既に存在したが

一般化されておらず、OS-9は1980年のリリースだし、最初期の

Windows 1.0は本機RTSの10年後の1985年だ)

つまり、コンピュータの世界では最先端である「リアルタイム」

をカメラの製品名に転用し、先進的なイメージ戦略を行ったのが

本機CONTAX RTSである訳だ。

![c0032138_18254098.jpg]()

搭載されていた訳では無いし、技術用語の解釈も微妙に

間違っている。なので、RTSという名前はどうか?と思うのだが、

まあ、おおらかな時代であったのであろう。

ちなみに、その後の時代の商品では、何でもかんでも「デジタル」

という名前を付けるのが流行った事もあり、およそどこから見ても

「アナログ」な製品にもデジタルというネーミングで、失笑もの

であった。

まあでも、今時でも、ごく普通のアナログのオーディオ機器を

「ハイレゾ対応」と言えば、音響の原理がわからないユーザーは

ありがたがってそれを買うので、いつの時代も同じか・・

![c0032138_18260263.jpg]()

あると思う。シャッターボタン等も僅かに位置が高くなっていて

押しやすいし、全体のシェイプも面取りされていて、角(かど)

が殆ど無く、綺麗で格好良いデザインだ。

このデザインから、一見、小型に見えるのだが、実際には結構

大きく、しかも重量も700g台で、そこそこ重い。

その他のRTSの長所は、残念ながらあまり見当たらない。

まあ、この時代以前で1/2000秒シャッターを搭載していたのは、

F-1やF2等の業務用の最高機種であったのが、本機RTSも、

それらに肩を並べたCONTAXのフラッグシップである、という

感じであろうが・・

モータードライブ等のシステム性は高い(ファインダー交換は

不可)ただまあ、これらは高級機なら「当たり前」とも言えるが。

![c0032138_18260238.jpg]()

まずは故障しやすい事、しかしこれは理由もあり、後年に

判明した事なので、本記事では省略し、後日説明する。

それと、感触性能があまり高く無い事だ。

シャッター音は前述のようにうるさく、カラランと鳴るので

安っぽい。それと、巻き上げ感触は、いわゆる「ゴリゴリ」で

スムースとは言いがたい。

ただまあ、フェザータッチシャッターは気持ちが良いので、

他の感触性能の弱点はあまり気にならない。

ファインダースクリーンは標準の物はマイクロプリズム式

だが、あまり見えは良く無い。もっとも、この時代のカメラは

だいたいこんなものであろうし、これでもCONTAX機の中では

マシな方だ。

ファインダー内情報表示は不足している印象がある。

電源スイッチが無く、電池切れも怖いし電源の4SR44は高価だ。

また、電池切れになった場合、他機種のように非常用の機械式

シャッターは搭載されておらず、シャッターが全く切れなくなる。

![c0032138_18260245.jpg]()

を廻すと、ファインダーインジケーターの針(機械式)が動く。

絞り値を手動でセットし、カメラ前部の露出計ボタンを押すと

LEDが点灯するので針とLEDを合わせるという、いわゆる「追針式」

の一種だが、この操作中、カメラ左上のシャッターダイヤルを

左手で廻し、持ち替えて絞り環も左手で廻し同時に右手の中指で

露出計ボタンを押すのだが、これではカメラをホールドする力が

不足してしまう(持ちきれない)本機は小型カメラに見えるが、

前述の通り重いカメラだし、交換レンズも皆大口径で重い為、

マニュアル露出撮影は、カメラの操作性上、NGとなってしまう。

まあ、「ツァイスレンズは絞り優先で使え」というのが当時から

推奨される撮影技法であったので、「マニュアル露出は使うな」

という事であろうか?なお、絞りを開けると高速シャッターに

なるので三脚使用の必要性は無い。

![c0032138_18254072.jpg]()

語れない。CONTAXシステムを使う上で「カール・ツァイス」

レンズの占めるポジションは非常に大きいし、むしろCONTAX機

本体よりも遥かにレンズの方が重要であろう。

CONTAXのカメラはツァイスのレンズを使う母艦でしか無いのだ。

それはCONTAXに限らずとも私個人の持論でもあり、本ブログで

さんざん述べて来た事なのだが、CONTAXのシステムにおいては、

私に限らず、誰が見てもレンズの方を重要視するに違い無い。

で、RTSの交換レンズは、独ツァイス製ではなくヤシカ製造だ、

ただ、そうなるとツァイス神話が崩れてしまいかねない。なので、

レンズは「カール・ツァイス社設計」という名目であったし、

中には、独ツァイスで製造されたレンズも「ジャーマニー版」と

して流通していた。

しかし、ドイツ製だから良く写る、という訳でもなく、市場では

やや高価なドイツ版を購入したユーザー層が「やはりドイツ版は

日本版よりずっと良く写る」と自慢げに主張した可能性も高く、

もしかすると、これらは「製造国」という概念すら、あまり

はっきりしていなかったかも知れない。つまり現代の製造業の

仕組みと同様、組み立て等は各国で分散・分業して行われ

最終的に製品となった国を生産国・製造国とするから、中身が

すべて外国製部品であっても、日本で最終組立てしたら日本製と

言う事ができる。その逆に、全部日本製の部品でも、ドイツで

組み立てをしたら、それはドイツ製となる訳だ。

製造のこうした国際分業化は、1970年代~1980年代では既に

一般的となりつつあり、「Made In・・」の意味は、すでに

殆ど無い状態であったのだ。

だが、一般ビギナー層に対しては、やはりメイドインは重要な

要素であり、当時の多くの家電製品等は「メイドインジャパン」

が海外で持てはやされたが、カメラやブランド・バッグ等の、

趣味性の高い嗜好品では、そのジャンルでのブランド力のある

国名が重要で、カメラではやはりドイツ製という点に、

ユーザーは皆、憧れや幻想を抱いていた時代だ。

だが、実際のところ、このAE一眼レフの時代では、日本以外の

メーカーは、ほぼ全滅であり、カール・ツァイス自身も、

前述のようにカメラ事業から撤退してしまっていた状況なのだ。

さて、余談が長くなったが、当時のRTS用交換レンズ群は、

他の国産メーカー品よりも高価だったと思う。

まあそれはそうだ、ヤシカは、せっかく高いお金を出して

CONTAXという強力なブランドを買ったのに、レンズを安く

売っていたら、お話にならない。

![c0032138_18260129.jpg]()

ツァイス等の商標を次々と取得したのも、全く同じ理由であり、

つまり、そういう名前をつければ、高く売る事が出来る訳だ。

ただ、当然、ブランド銘に恥じない良質の製品を出さないと、

ユーザーの期待を裏切ってしまって逆効果だ。だから、製品に

おける、部品、素材、設計、全体の作り等、いずれも多少は

高品質に仕上げたのかもしれないが、だからと言って、部品代が

少々違っても、その結果価格が2倍も3倍にも跳ね上がる筈は無い。

すなわち値段が高い分は、CONTAXという新しい事業を始める為に

使った様々な経費を回収する為であったのだろう。

まあでも、1970年代から1980年代を通じて、CONTAXのレンズは

他社交換レンズよりも若干高価だったのかも知れないが、

あいにく、1980年代後半からAF化の時代になった。

その際、CONTAXは様々な事情で、AF化に乗り遅れてしまった。

よって、1990年代を通じて旧来のMFのCONTAX交換レンズを

販売していたのだが、周囲が皆、AF化したレンズを出してきて

(=すなわち、新しい物なので値上げも出来た)いる中で、

古いMFレンズの価格をむやみに上げる訳にはいかない。

もし、そんな事をしたら「便乗値上げだ」と、ユーザー層から

反感を買ってしまう。

とう訳で、1990年代にもCONTAXレンズは、あまり値上げする事が

出来なかった。この結果、当初、高価すぎたCONTAXレンズ群は

他社に比べて、相対的にどんどん安価になっていく。

例えば、有名なRTSプラナー85mm/f1.4は1990年代でも10万円弱

位であって、他社のAF版85mm/f1.4が既に10万円以上する

定価であったから、むしろCONTAXのプラナーが最も安価な

類の85/1.4であったと思う。

また、RTS系レンズには、初期のAE型(絞り優先対応)と、

後期のMM型(マルチモード、つまりプログラムAEやシャッター

優先に対応した物)があったのだが、前述のように、CONTAX

のユーザー層は、絞り優先で撮る事が普通であったので、MM型

の意味はあまりなく、それが付加価値(つまり、ユーザーから

見れば特徴であり、メーカーから見れば、値段を上げる理由)

にはならなかった。

![c0032138_18260266.jpg]()

ボケ質に優れる為(注:実際にはボケ質破綻が多発するが、

それをコントロールする事は極めて難しい)

メーカー側もまた、ユーザーに対して、絞りを開け気味で、

ボケ味を楽しむような撮り方を推奨していた節もある。

![c0032138_18254036.jpg]()

本シリーズの従前の記事でも書いたように、絞りを絞った

パンフォーカス的で中遠距離被写体を撮る事が普通であった。

カメラやレンズの性能の限界の面からも、そういう撮り方しか

出来なかった、というのが正しいであろう。

しかし本機RTSの時代から、ついに、絞りを開けて背景ボケを

生かす撮り方が一般的になり始める。それをする事でCONTAXに

おいても同社のレンズの長所を遺憾なく発揮する事が出来るし、

「アンダー露出気味で撮る方がコントラストが綺麗」と言うのも

日中屋外ではまだ本機RTSのシャッター性能では絞りを開ける事が

不可能なので「暗所での撮影」をほのめかしていた事であろう。

(注:実際には”アンダー露出”と”暗所での撮影”の意味は

全く異なるが、当時のユーザースキルでは、その差を一々説明

するのは困難だ。”暗所で撮れ”と言った方が簡便であろう)

でも、そうやって「新しい時代の撮影技法の創生」に本機RTSの

存在が関与した事は高く評価できる。

そして、そうやってボケを生かした撮影技法は、これまで、

50mmレンズをf8やf11まで絞って撮らざるを得なかったユーザー

層に対しても「今まで見た事の無い、ボケが綺麗な写真」を

見せ付ける事となり、その真の理由を正しく分析・理解する

事が出来ない初級ユーザー層においては、

「やはりツァイスのレンズは凄いな!昔から一流品と言われて

値段が高いだけの事はある、いつか憧れのツァイスを買おう!」

という風に、刷り込まれてしまう訳だ。

まあでも、確かにブランド銘に恥じない設計や製造をした事で、

この時代(1970年代後半~1980年代)の、CONTAX(ツァイス)

レンズは他社の同時代のレンズに対して、若干の性能の優位性は

あるのは確かだ。しかしそれも「全体的に見た」場合の話であり、

個々のCONTAXレンズを見ていくと、イマイチの物も中には

あるし、他社レンズの中にも、前後の時代まで広く見れば

CONTAXを上回る物も、勿論存在している。

それと、この後のAF時代に差し掛かるにあたって、CONTAXレンズ

の他社レンズとの関係性は微妙に変化する。ここでそれを書いて

いくと際限なく記事が長くなるので、また続くCONTAX機の記事に

譲るとしよう。

ともかく(京セラ)コンタックス機を語る上で、ツァイス

レンズを無視する事はできない。

ただまあ、現代において、非常に古いレンジ機用のレンズや、

京セラ時代の古いMFレンズが、CONTAXという名前だけで、依然

高価な相場で取引されている事実は、個人的には、どうにも

納得の行く話では無いが・・

![c0032138_18254077.jpg]()

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

KYOCERA CONTAX RTS (1975年)

【基本・付加性能】★★★☆

【操作性・操作系】★★★

【ファインダー 】★★☆

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:33,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

非常にクセのあるカメラであるが、予想したよりも好評価点だ。

マニアックで歴史的価値が高いが、古い電子カメラで、かつ故障

しやすい構造故に、現存している個体でまともに動作するものは

少ないであろう。

結果、中古流通もセミレアであり、勿論もう修理も効かないし、

現代での実用的価値は、残念ながら殆どゼロに等しい。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。

今回は第二世代(自動露出の時代、世代定義は第1回記事参照)

のCONTAX RTS(1975年)を紹介する。

(ミラーレス・マニアックス第27回記事)を使用する。

本シリーズでは、このまま紹介機でのフィルム撮影は行わず、

デジタル実写シミュレータ機を用いる事にしているが、

今回はフルサイズデジタル一眼レフCANON EOS 6D(2012年)

を使用する。

写真を交えて記事を進めるが、本機の時代(1975年)は、

まだ白黒フィルムとカラーフィルムの混在期であるので、

実写は両者を交える。

まず最初に本家CONTAX(ツァイス)の歴史を述べておこう。

今から170年以上も前の1846年、独カール・ツァイス社

(イエナ)が創業、当時は顕微鏡等を製造販売していた。

1800年代後半には優れた研究者エルンスト・アッベを加え、

新技術により業績は向上、さらに、優秀な人材パウル・ルドルフ

(プラナーやテッサーを発明)を加え、1800年代末には

カール・ツァイス財団を設立、近代的な光学関連大企業となる。

1900年代初頭には、プラネタリウム等迄も含めた、様々な光学

機器を手がけ販売する。労働や生産の方法論もよく考えられて

いて品質も高く、すでに一流の評価を世界中で得ていた。

1926年にはカメラを開発製造する「ツァイス・イコン」社を

財団の参加に加えた。

第二次世界大戦前の1932年、ツァイス・イコン社の社内公募

ブランド銘として「CONTAX」が誕生した。

この時代にはまだ一眼レフは存在せず、レンジファインダー機

の CONTAX Ⅰ(1932)、Ⅱ/Ⅲ(1936)等が発売されていた。

これらは、ツァイス製交換レンズの優秀さもあいまって、

独ライカと共に高く評価されていた(高価でもあった)

しかし、ここで大戦が起こり、戦後、ドイツは東西に分断され、

ツァイス(イコン)も同様に東西に分かれてしまった。

戦後、西独側のツァイス・イコンではCONTAX Ⅱa(1950)や

Ⅲa(1951)を発売するが、これらは戦前の機種の改良版だ。

東独でもツァイス・イコン(イエナ)よりCONTAX機が発売され、

また、旧ソ連(ウクライナ)においてもCONTAX Ⅱ/Ⅲのデッド

コピー機である「キエフ」(KIEV)が発売されていた。

余談だが、戦前の初期CONTAXは日本にも輸入されていたが、

非常に高価なカメラであった模様だ。

具体的には1935年頃でのCONTAXの販売価格は、およそ1000円

という記録がある。当時の大卒初任給は90円位であり、

他の商品の価格等から現代の貨幣価値に換算するならば、

およそ3000倍となる。すなわち戦前CONTAXの価格は、

300万円という事になる。

マニアの間で伝説となっている

「戦前はCONTAXで家が一軒買えた」という話は、

現代では300万円で家は買えないので若干オーバーな表現で

あるようには感じるが、実の所、その時代の文化住宅等であれば

1000円位でも買えたようなので、あながちオーバーでは無いので

あろう。

しかし「コンタックス=家一軒」は、非常にインパクトのある

話であり、戦後は勿論、1975年の国産CONTAX復活以降や、

その後の1990年代の中古カメラブームの時代においても、

まことしやかにマニアの間で囁かれ続けていた。

ツァイスは戦後、東西ドイツでどちらも成長したが、商標権の

訴訟が起こってしまう。が、このあたりの話は非常にややこしく

ずいぶんとドロドロとした話なので、詳細は省略する。

一眼レフ分野でも「コンタレックス」(西)や、

「ペンタコン」(東)、後には「プラクティカ」(東)という

製品群があったのだが、ここも実は色々ややこしい。

で、1970年代に入ると「ツァイス・イコン」(西)は、なんと

カメラ事業から撤退してしまう。

西独ツァイスのような大メーカーが何故カメラ事業から撤退か?

の詳細は不明だが、本シリーズ前記事X-1の所でも書いたように、

それ以前のカメラ産業は「精密機械工業」であったのが、

この時代からは「電子機器工業」と変化してしまった為、

新規分野への戦略的転換を嫌ったのか?そして日本製カメラの

台頭による売り上げ悪化もあった。

結局、ツァイス(イコン)は「光学分野」に特化する選択を

したのだろう。

で1972年には「CONTAX」のブランドも宙に浮いてしまった事で、

当時のツァイス(西)は、商標の売却先を日本のカメラメーカー

に求めた様子だ。

当初、ペンタックス(旭光学)との協業の可能性があったが、

結局それは成立しなかった。

そして1974年にヤシカと提携して、翌年の本機RTSの発売に

繋がる。

して数奇な運命をたどり、あまり気持ち良い歴史では無いのだが、

日本の初級マニア層では、そういう詳しい話は知らない。

実際にはCONTAXは前述のように色々あったし、レンズに関しては

さらにややこしい変遷もあったのだが、それらはおかまい無しに

「CONTAXやカール・ツァイスは一流品だ」という常識が、国内の

一般ユーザー層に浸透していった。

まあ確かに一流ではあるのだが、時代背景や、より細かい時代

毎での状況を良く認識する必要はあるだろう。

この「神格化」は、日本国内においては銀塩時代を通して続き、

それが京セラ・コンタックス製品であっても、強力なブランド

付加価値を持ち続けた。

1974年のカール・ツァイスとヤシカの提携には、ヤシカが

子会社化していた「富岡光学」の優秀なレンズ製造技術が、

カール・ツァイス財団側にも高く評価されたと聞く。

この事実はマニア間では比較的有名で、その後の中古カメラ

ブームの際、上級マニアでは、富岡光学製(ヤシカ銘含む)の

レンズを、カール・ツァイス製と同等の性能品質とみなして、

これらは「知る人ぞ知る」ハイコスパなレンズ群として

位置づけられていた。

「京セラ」が出てくるか?と言えば、ここにも複雑な背景が

あって、本機RTSの発売と前後した1975年に、なんとヤシカは

経営破綻してしまっていたのだ、その理由は色々とあるの

だろうが、ここでは省略する。

まあ、そこで京セラが資本投下したという訳だ。

で、1975年時点のCONTAX RTSは、

「ヤシカ社のカメラ・レンズ製造技術」

「カール・ツァイス社のレンズ設計技術」

「ポルシェデザイン社のボディデザイン」

という、とても国際的でキャッチーなセールストークと

有名ブランドが並ぶ事で、これまでの紆余曲折した暗い歴史を

知らない一般ユーザー層にも市場にも、大きなインパクトを

与え、注目されるカメラとなった。

実力値はどうだろうか? ここで仕様を述べておこう。

マニュアルフォーカス、35mm判フィルム使用AEカメラ

最高シャッター速度:1/2000秒、電子式

シャッターダイヤル:倍数系列1段刻み,B,4~1/2000

フラッシュ:非内蔵、シンクロ速度1/60秒(X接点)

ホットシュー:ペンタ部に固定

ファインダー:マイクロプリズム式 倍率0.87倍 視野率93%

使用可能レンズ:ヤシカ・コンタックスマウント用レンズ

露出制御:絞り優先AE,マニュアル露出

露出補正:X4,X2式表示ダイヤル、±2段

露出メーター:AE時LED式、マニュアル露出時追針式

電源:4SR44型 1個、(4LR44使用可)

電池チェック:露出チェックボタンで動作確認可

フィルム感度調整:ASA12~3200、DIN表記併用

フィルム巻き上げレバー角:142度(予備角20度)

セルフタイマー:有り(機械式)

ミラーアップ:可(機械レバー式)

本体重量:728g

発売時定価:14万5000円(?諸説あり 本体のみ)

---

カタログスペックだけ見ても、あまり良くわからない事であろう、

この時代の銀塩AE一眼レフ機は、こういう数値性能だけ見ても、

殆ど同じになってしまう。というか、挙げるべき項目が少ないし、

各社共通の部品もあった為、そのあたりの性能差はつきにくい。

RTSの最大の特徴は、シャッター(レリーズボタン)にあると

思う、このカメラには「シャッター半押し」動作が無い。

AE(自動露出)カメラや、後のAFカメラにおいては、露出値を

知る動作やピントを合わせる動作を撮影前に行う事が必須となり

シャッター半押し動作が一般的になった。

しかし本機RTSには半押しが無い。じゃあ、どうやって

露出値を撮影前に知るか?と言うと、カメラ前面にある

露出チェックボタンを押さないと、それがわからないのだ。

ファインダー内のシャッター速度インジケーターに赤色LEDが

点灯し、これから撮るシャッター速度を教えてくれる。

しかし、露出チェックボタンを押さない場合は、レリーズの

ほんの一瞬だけしか赤色LEDが光らない。

おまけに、レリーズボタンのストロークは僅か0.7mmしか無く

かつ、遊びが殆ど無い。ストロークは軽く、「フェザータッチ」

といった状態であり、ボタンに軽く触れるだけで、瞬時に

電磁シャッターが切れてしまう。

これは、他機種から持ち替えた時に顕著であり、のんびりと

「シャッター速度でも見るかあ・・」等と、半押しするだけで

「バシャッ」という、他機種より大きい音がして、写真を

撮ってしまうのだ。

下手すると、ピントを合わせる前だったり、暗くてシャッター

速度が遅い状態だったかも知れず、意図せず撮った写真が

ピンボケになったり手ブレを起こすようなことが頻発した。

マニアの間では、これを「RTSの暴発」と呼び、RTSやRTSⅡを

使う場合の注意事項であったのだが、反面、そこまでレリーズ

のレスポンスが良いと言う事の裏返しでもあり、それを自慢

するような要素もあったかも知れない。

なお、実際のレリーズタイムラグについては、公称値は無いが

ニコンF2の3割増し程度遅い、との検証データもあったようで、

「とても速いように錯覚する」と言うのが正解であろう。

まあ、扱い難いのは確かだが、本当に気持ちよくシャッターが

切れるので、私は銀塩時代末期まで愛用したカメラだ。

普通、フィルムの穴をガイドのリールに噛ませて、巻き上げ

軸のスリットに下から通すのだが、本機ではそれが逆で、

スリットに上から通す。この方式のカメラは、後年の自動装填

以外の機種では極めて少なく、本機以前の時代では、ちょっと

構造は異なるが、キヤノン製のQL(クイック・ローディング)

という型番の付くカメラ(キヤノネットQLやFTb QL等)しか

記憶に無い。

等の即応性から、Real Time Systemというコンセプトが与えられ、

その頭文字を取って「RTS」と名づけられたとの事だ。

当時1975年は、ビル・ゲイツ氏がマイクロソフト社を創立した

年であり、インテル社はi8080の8bit CPUを発売済み、

OSもCP/Mが登場済みで、また、世界初かもしれないパーソナル

コンピュータのAltair 8800が発売された年だ。

翌1976年には、NECよりマイクロコンピュータ(マイコン)

キットの「TK-80」が発売され、「マイコン」ブームが起こる。

この時代以前にもコンピュータは存在したが、IBMなどの

大型のものであり、それらは殆どがバッチ処理で動作した。

バッチ処理とは、コンピュータが計算する仕事(ジョブ/タスク)

を順番にこなしていく形式のものであり、前の計算が終わらない

限り、次の処理を行う事ができないし、ジョブの順序を予め

指定する必要がある。

これでは不便なので、今時のWindowsやMacとかスマホのように

好きな時に好きな順番でプログラムを起動したり(優先度の指定)

決められた時間にタスクを行う(割り込み処理)等の特徴を持つ

「リアルタイム・システム」や、その機能を搭載したOSである

「RTOS」(リアルタイム・オペレーティング・システム)の

概念設計や試作が流行していた時代だ。

(注:RTOS搭載の製品は、まだ殆ど無い。UNIXは既に存在したが

一般化されておらず、OS-9は1980年のリリースだし、最初期の

Windows 1.0は本機RTSの10年後の1985年だ)

つまり、コンピュータの世界では最先端である「リアルタイム」

をカメラの製品名に転用し、先進的なイメージ戦略を行ったのが

本機CONTAX RTSである訳だ。

搭載されていた訳では無いし、技術用語の解釈も微妙に

間違っている。なので、RTSという名前はどうか?と思うのだが、

まあ、おおらかな時代であったのであろう。

ちなみに、その後の時代の商品では、何でもかんでも「デジタル」

という名前を付けるのが流行った事もあり、およそどこから見ても

「アナログ」な製品にもデジタルというネーミングで、失笑もの

であった。

まあでも、今時でも、ごく普通のアナログのオーディオ機器を

「ハイレゾ対応」と言えば、音響の原理がわからないユーザーは

ありがたがってそれを買うので、いつの時代も同じか・・

あると思う。シャッターボタン等も僅かに位置が高くなっていて

押しやすいし、全体のシェイプも面取りされていて、角(かど)

が殆ど無く、綺麗で格好良いデザインだ。

このデザインから、一見、小型に見えるのだが、実際には結構

大きく、しかも重量も700g台で、そこそこ重い。

その他のRTSの長所は、残念ながらあまり見当たらない。

まあ、この時代以前で1/2000秒シャッターを搭載していたのは、

F-1やF2等の業務用の最高機種であったのが、本機RTSも、

それらに肩を並べたCONTAXのフラッグシップである、という

感じであろうが・・

モータードライブ等のシステム性は高い(ファインダー交換は

不可)ただまあ、これらは高級機なら「当たり前」とも言えるが。

まずは故障しやすい事、しかしこれは理由もあり、後年に

判明した事なので、本記事では省略し、後日説明する。

それと、感触性能があまり高く無い事だ。

シャッター音は前述のようにうるさく、カラランと鳴るので

安っぽい。それと、巻き上げ感触は、いわゆる「ゴリゴリ」で

スムースとは言いがたい。

ただまあ、フェザータッチシャッターは気持ちが良いので、

他の感触性能の弱点はあまり気にならない。

ファインダースクリーンは標準の物はマイクロプリズム式

だが、あまり見えは良く無い。もっとも、この時代のカメラは

だいたいこんなものであろうし、これでもCONTAX機の中では

マシな方だ。

ファインダー内情報表示は不足している印象がある。

電源スイッチが無く、電池切れも怖いし電源の4SR44は高価だ。

また、電池切れになった場合、他機種のように非常用の機械式

シャッターは搭載されておらず、シャッターが全く切れなくなる。

を廻すと、ファインダーインジケーターの針(機械式)が動く。

絞り値を手動でセットし、カメラ前部の露出計ボタンを押すと

LEDが点灯するので針とLEDを合わせるという、いわゆる「追針式」

の一種だが、この操作中、カメラ左上のシャッターダイヤルを

左手で廻し、持ち替えて絞り環も左手で廻し同時に右手の中指で

露出計ボタンを押すのだが、これではカメラをホールドする力が

不足してしまう(持ちきれない)本機は小型カメラに見えるが、

前述の通り重いカメラだし、交換レンズも皆大口径で重い為、

マニュアル露出撮影は、カメラの操作性上、NGとなってしまう。

まあ、「ツァイスレンズは絞り優先で使え」というのが当時から

推奨される撮影技法であったので、「マニュアル露出は使うな」

という事であろうか?なお、絞りを開けると高速シャッターに

なるので三脚使用の必要性は無い。

語れない。CONTAXシステムを使う上で「カール・ツァイス」

レンズの占めるポジションは非常に大きいし、むしろCONTAX機

本体よりも遥かにレンズの方が重要であろう。

CONTAXのカメラはツァイスのレンズを使う母艦でしか無いのだ。

それはCONTAXに限らずとも私個人の持論でもあり、本ブログで

さんざん述べて来た事なのだが、CONTAXのシステムにおいては、

私に限らず、誰が見てもレンズの方を重要視するに違い無い。

で、RTSの交換レンズは、独ツァイス製ではなくヤシカ製造だ、

ただ、そうなるとツァイス神話が崩れてしまいかねない。なので、

レンズは「カール・ツァイス社設計」という名目であったし、

中には、独ツァイスで製造されたレンズも「ジャーマニー版」と

して流通していた。

しかし、ドイツ製だから良く写る、という訳でもなく、市場では

やや高価なドイツ版を購入したユーザー層が「やはりドイツ版は

日本版よりずっと良く写る」と自慢げに主張した可能性も高く、

もしかすると、これらは「製造国」という概念すら、あまり

はっきりしていなかったかも知れない。つまり現代の製造業の

仕組みと同様、組み立て等は各国で分散・分業して行われ

最終的に製品となった国を生産国・製造国とするから、中身が

すべて外国製部品であっても、日本で最終組立てしたら日本製と

言う事ができる。その逆に、全部日本製の部品でも、ドイツで

組み立てをしたら、それはドイツ製となる訳だ。

製造のこうした国際分業化は、1970年代~1980年代では既に

一般的となりつつあり、「Made In・・」の意味は、すでに

殆ど無い状態であったのだ。

だが、一般ビギナー層に対しては、やはりメイドインは重要な

要素であり、当時の多くの家電製品等は「メイドインジャパン」

が海外で持てはやされたが、カメラやブランド・バッグ等の、

趣味性の高い嗜好品では、そのジャンルでのブランド力のある

国名が重要で、カメラではやはりドイツ製という点に、

ユーザーは皆、憧れや幻想を抱いていた時代だ。

だが、実際のところ、このAE一眼レフの時代では、日本以外の

メーカーは、ほぼ全滅であり、カール・ツァイス自身も、

前述のようにカメラ事業から撤退してしまっていた状況なのだ。

さて、余談が長くなったが、当時のRTS用交換レンズ群は、

他の国産メーカー品よりも高価だったと思う。

まあそれはそうだ、ヤシカは、せっかく高いお金を出して

CONTAXという強力なブランドを買ったのに、レンズを安く

売っていたら、お話にならない。

ツァイス等の商標を次々と取得したのも、全く同じ理由であり、

つまり、そういう名前をつければ、高く売る事が出来る訳だ。

ただ、当然、ブランド銘に恥じない良質の製品を出さないと、

ユーザーの期待を裏切ってしまって逆効果だ。だから、製品に

おける、部品、素材、設計、全体の作り等、いずれも多少は

高品質に仕上げたのかもしれないが、だからと言って、部品代が

少々違っても、その結果価格が2倍も3倍にも跳ね上がる筈は無い。

すなわち値段が高い分は、CONTAXという新しい事業を始める為に

使った様々な経費を回収する為であったのだろう。

まあでも、1970年代から1980年代を通じて、CONTAXのレンズは

他社交換レンズよりも若干高価だったのかも知れないが、

あいにく、1980年代後半からAF化の時代になった。

その際、CONTAXは様々な事情で、AF化に乗り遅れてしまった。

よって、1990年代を通じて旧来のMFのCONTAX交換レンズを

販売していたのだが、周囲が皆、AF化したレンズを出してきて

(=すなわち、新しい物なので値上げも出来た)いる中で、

古いMFレンズの価格をむやみに上げる訳にはいかない。

もし、そんな事をしたら「便乗値上げだ」と、ユーザー層から

反感を買ってしまう。

とう訳で、1990年代にもCONTAXレンズは、あまり値上げする事が

出来なかった。この結果、当初、高価すぎたCONTAXレンズ群は

他社に比べて、相対的にどんどん安価になっていく。

例えば、有名なRTSプラナー85mm/f1.4は1990年代でも10万円弱

位であって、他社のAF版85mm/f1.4が既に10万円以上する

定価であったから、むしろCONTAXのプラナーが最も安価な

類の85/1.4であったと思う。

また、RTS系レンズには、初期のAE型(絞り優先対応)と、

後期のMM型(マルチモード、つまりプログラムAEやシャッター

優先に対応した物)があったのだが、前述のように、CONTAX

のユーザー層は、絞り優先で撮る事が普通であったので、MM型

の意味はあまりなく、それが付加価値(つまり、ユーザーから

見れば特徴であり、メーカーから見れば、値段を上げる理由)

にはならなかった。

ボケ質に優れる為(注:実際にはボケ質破綻が多発するが、

それをコントロールする事は極めて難しい)

メーカー側もまた、ユーザーに対して、絞りを開け気味で、

ボケ味を楽しむような撮り方を推奨していた節もある。

本シリーズの従前の記事でも書いたように、絞りを絞った

パンフォーカス的で中遠距離被写体を撮る事が普通であった。

カメラやレンズの性能の限界の面からも、そういう撮り方しか

出来なかった、というのが正しいであろう。

しかし本機RTSの時代から、ついに、絞りを開けて背景ボケを

生かす撮り方が一般的になり始める。それをする事でCONTAXに

おいても同社のレンズの長所を遺憾なく発揮する事が出来るし、

「アンダー露出気味で撮る方がコントラストが綺麗」と言うのも

日中屋外ではまだ本機RTSのシャッター性能では絞りを開ける事が

不可能なので「暗所での撮影」をほのめかしていた事であろう。

(注:実際には”アンダー露出”と”暗所での撮影”の意味は

全く異なるが、当時のユーザースキルでは、その差を一々説明

するのは困難だ。”暗所で撮れ”と言った方が簡便であろう)

でも、そうやって「新しい時代の撮影技法の創生」に本機RTSの

存在が関与した事は高く評価できる。

そして、そうやってボケを生かした撮影技法は、これまで、

50mmレンズをf8やf11まで絞って撮らざるを得なかったユーザー

層に対しても「今まで見た事の無い、ボケが綺麗な写真」を

見せ付ける事となり、その真の理由を正しく分析・理解する

事が出来ない初級ユーザー層においては、

「やはりツァイスのレンズは凄いな!昔から一流品と言われて

値段が高いだけの事はある、いつか憧れのツァイスを買おう!」

という風に、刷り込まれてしまう訳だ。

まあでも、確かにブランド銘に恥じない設計や製造をした事で、

この時代(1970年代後半~1980年代)の、CONTAX(ツァイス)

レンズは他社の同時代のレンズに対して、若干の性能の優位性は

あるのは確かだ。しかしそれも「全体的に見た」場合の話であり、

個々のCONTAXレンズを見ていくと、イマイチの物も中には

あるし、他社レンズの中にも、前後の時代まで広く見れば

CONTAXを上回る物も、勿論存在している。

それと、この後のAF時代に差し掛かるにあたって、CONTAXレンズ

の他社レンズとの関係性は微妙に変化する。ここでそれを書いて

いくと際限なく記事が長くなるので、また続くCONTAX機の記事に

譲るとしよう。

ともかく(京セラ)コンタックス機を語る上で、ツァイス

レンズを無視する事はできない。

ただまあ、現代において、非常に古いレンジ機用のレンズや、

京セラ時代の古いMFレンズが、CONTAXという名前だけで、依然

高価な相場で取引されている事実は、個人的には、どうにも

納得の行く話では無いが・・

評価項目は10項目だ(項目の意味は本シリーズ第1回記事参照)

-----

KYOCERA CONTAX RTS (1975年)

【基本・付加性能】★★★☆

【操作性・操作系】★★★

【ファインダー 】★★☆

【感触性能全般 】★★★

【質感・高級感 】★★★☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:33,000円)

【完成度(当時)】★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

非常にクセのあるカメラであるが、予想したよりも好評価点だ。

マニアックで歴史的価値が高いが、古い電子カメラで、かつ故障

しやすい構造故に、現存している個体でまともに動作するものは

少ないであろう。

結果、中古流通もセミレアであり、勿論もう修理も効かないし、

現代での実用的価値は、残念ながら殆どゼロに等しい。

次回記事では、引き続き第二世代の銀塩一眼レフを紹介する。