さて、新年よりの新シリーズ記事の開始である。

本シリーズ「ミラーレス・クラッシックス」は、今から10年前の

2008年より発売が始まったミラーレス機(ミラーレス一眼)に

おいて、私が所有している機体を世代別に紹介して行く記事だ。

![c0032138_18474072.jpg]()

□第一世代 2008年(末)~2010年 登場期

→ミラーレス機がパナソニックより登場し、他社も追従。

□第二世代 2011年~2012年 普及期

→各社からミラーレス機が出揃い、一般ユーザーにも普及。

□第三世代 2013年~2014年 発展期(改良期)

→AF性能やEVF等、ミラーレス機の弱点を改良した時代。

また、SONYよりフルサイズ・ミラーレス機が登場。

□第四世代 2015年~ 成熟期

→内蔵手ブレ補正、超高速連写機能、4K動画やその機能

を応用した連写合成等の付加機能が追加された時代。

なお、この世代区分は本シリーズ用にオリジナルに定義した物

であり、世間一般的に、このように分類されている訳では無い。

また、将来、第四世代以降の分類方法は市場の状況により

変更されるかも知れない。

----

今回シリーズ第1回目は、第一世代、それも初のミラーレス機

であるPANASONIC LUMIX DMC-G1(2008年末)を紹介しよう。

![c0032138_18471594.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス第44回記事参照)

こうした一眼レフでは使い難いマウントのオールドレンズを

装着できる事もミラーレス機の重要な長所である。

本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めていく。

なお、本シリーズでは記事内容と写真の内容は無関係とする。

それから、掲載写真はカメラやレンズの性能を、出来るだけ

そのまま判断する為、カメラ内部設定のみの範囲で撮影を行い、

PCによる過度なレタッチ(画像加工等)は行わない。

ちなみに、どのカメラでも画素数設定はM(中)又はS(小)

JPEG撮影で画質は最低(BASIC,NORMAL等)としている。

それと、三脚は使用せず、すべて手持ちの撮影だ。

(本シリーズ及び過去シリーズのミラーレス・マニアックス、

ハイコスパレンズ・マニアックス記事等でも全て同様)

それから、本機は色違いで2台を所有している。

記事後半では、もう1台に別レンズを装着して紹介しよう。

なお、デジタル一眼レフ・クラッシックス第11回DMC-G1記事

と被るので、記事の内容は従前のものとはできるだけ変えて

行く事にしよう。

![c0032138_18471516.jpg]()

まさしくクラッシックなミラーレス機である。

電子・デジタル機器の進化は速く、他の記事でも書いたが、

銀塩AF一眼レフの市場は1985~2005年の僅か20年間で

終焉を迎えてしまった位だ。

デジタル一眼レフは実用的なカメラの登場を2003年とすれば、

今年2018年でおよそ15年だ。

ミラーレス機も今年で登場後10年となり、デジタル機器の

進化の速さを考えると、概ね完成の域に近づき、発展の

余地が無くなってきているかも知れない。

本機DMC-G1の発売から第一世代(~2010年)の期間では、

ミラーレス機は「デジタル一眼レフの亜流だ」と市場では

捉えられていたと思う、しかもその性能は期待できなかった。、

ピントが合い難いコントラストAF方式だし、光学ファインダー

も持っていない、いったいそれで写真が撮れるのだろうか?と。

しかし、AF性能の弱点はマウントアダプターを用いて

MFレンズを使う事で問題ではなくなる。ミラーレス機用の

各種アダプターはこの時代に、ほぼ全ての古いマウント用の

物が発売されていた。

![c0032138_18471586.jpg]()

ドットのカラー液晶式EVFを搭載している。この液晶部品は

パナソニックではDMC-G5(2012年)まで長く使われていて、

G1での採用当初から完成度が高かった(ピントの山が掴み易い)

それでもMFピント合わせは解像度がやや不足気味だが、本機に

おいては、拡大機能を併用する事で、ほぼ問題ではなくなる。

仮に、本機にもSONY NEX/αシリーズのような優秀なピーキング

機能が搭載されていれば、さらにMFでのピント合わせの負担は

減るのだが、LUMIX Gシリーズにピーキングが搭載されたのは

(EVFの仕様が変わり、ピントの山が掴み難くなった)

DMC-G6(2013年)以降の話である。

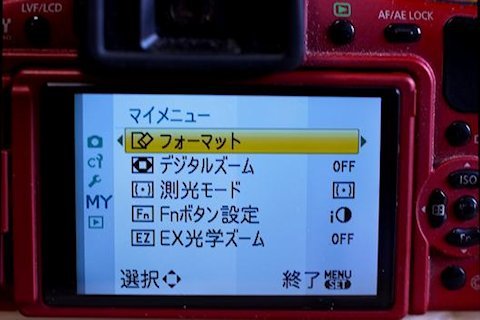

本機DMC-G1の拡大機能だが、AFレンズ使用時にはAFモード切替

として動作していたボタンが、アダプターでMFレンズ使用時

には自動的に拡大(開始)ボタンに切り替わる。

![c0032138_18474075.jpg]()

十字キーから指を離す事なく拡大位置変更操作が可能である。

拡大解除は、他社機で良くあるように、もう一度拡大ボタンを

押す必要は無く、シャッターボタン半押しで解除できる。

(半押し操作は、AF時には勿論AF駆動開始となる)

こうした、流れるようにスムースな操作系とその遷移が、

本機DMC-G1の最大の特徴である。

他にも例えば、AFレンズ使用時には絞り値と露出補正設定の

プッシュ切り替え式の前ダイヤルが、MFレンズ使用時には

(カメラ本体からの絞り操作は不要な為)自動的に露出補正

オンリーに切り替わる、などがある。

![c0032138_18474047.jpg]()

AFにしたままでも、全ての操作系がMFレンズ用に切り替わる。

![c0032138_18474096.jpg]()

撮影に必要な操作系を最適化している点で、本機DMC-G1が

極めて優秀な設計思想を持って開発されていた事が伺える。

そして2010年代前半において、第二次中古(オールド)レンズ

ブームと呼ばれる現象を引き起こす事になった原点のカメラが、

本機DMC-G1であるとも言える。

ミラーレス機の機能は従来のデジタル一眼レフとは異なる。

一眼レフでは、増えていく新機能に対して「操作系」の整備が

追いついていない事が殆どだが、本機は当初から操作系に

ついての配慮が非常に高かったカメラである。

なお、本機より後に出た各社ミラーレス機でも、本機を越える

MFレンズ使用時の操作系利便性を持つ機種は恐らく無いと思う。

それらは、AFレンズとMFレンズを切り替える際に若干のカメラ

設定変更が必須であったり、アダプター使用時に動作の意味が

無い無駄なボタンやダイヤルが沢山あったりする。

他社機での最も単純な例を挙げれば、絞り値の設定専用ダイヤル

であり、これはMFレンズ使用時には何の効能も無い。

![c0032138_18474077.jpg]()

タッチパネル操作系が加わったが、EVFを覗きながらの

タッチパネル操作は事実上不可能だ。よって、タッチパネル

上にある機能は殆ど使えず、むしろそこに頼っていない

(タッチパネル操作の無い)DMC-G1の方が使い易く感じる。

また、後年の機種(DMC-G5等)ではタッチパネル上にしか

無い機能(例:ソフトFnキー等)もあって、ますますその

操作系に矛盾と混沌が出ている。

![c0032138_18471548.jpg]()

記事文字数が増えるばかりで意味が無い、そういうのは

WEB上等、どこででも参照可能であろう。

私は「ブログやSNSは一次情報を発信しないと意味が無い」

と思っている、どこかに出ている情報を引用するだけでは

わざわざ自分の手で作り上げる記事の意味(意義)が無い。

下手をすると、他者の著作権等をまったく無視して、引用

しかないブログやSNS等も多数あり、「自分自身が言いたい

事、書きたい事は何も無いのか?」と、情けなく感じる。

![c0032138_18471587.jpg]()

デジタル一眼レフと比べると大きく見劣りする。

しかし、最高ISO感度が低かろうが、連写速度が遅かろうが、

日中オールドレンズで趣味的な写真を撮る上では問題は無い。

中級者以上であれば「初期ミラーレス機しか所有していない」

というケースは有りえず、必ずデジタル一眼レフ等も別途所有

している事であろう、高感度や高速連写が必要な状況であれば、

一眼レフや後年のミラーレス機を持ち出せば済む話だ。

基本性能が低い理由は、旧来の4/3陣営がデジタル一眼レフ

陣営に対して後発であったからだ。

すなわち4/3陣営の主力のオリンパスは銀塩時代のOM-4(1983年)

から初の4/3機E-1(2003年)まで、約20年の間、ちゃんとした

一眼レフの開発を行っていなかったし、パナソニックにしても、

4/3機のDMC-L1(2006年)が初の一眼レフだ。

4/3は主に2003年~2010年のおよそ7年間展開されたが、

後発であるが故、一眼レフ系カメラに比べ、カタログスペック

(センサーサイズ、画素数、AF測距点数、ドライブ性能等)が

劣っている事が課題であり、加えて新規マウントである事で

従来のレンズが使えず、商業的には苦しい状態であったと思う。

そのまま一眼レフ市場で後追いしても勝てない、と思ったので

あろう、まったく新しい「ミラーレス」という市場を「創造」

し、見事これに成功した訳だ。

![c0032138_18471502.jpg]()

「創り出す」という事は、本当に難しい事であったと思う。

1950年代の銀塩一眼レフの登場からおよそ60年、その間、

メーカーも、市場にも、一眼レフ以外のモノを創り出すという

発想は誰にも無かったかも知れない。

つまり、本機DMC-G1の開発は、単なる新製品の開発ではない、

その後に続くミラーレスという大きな市場を創造・創出した

まさしく大きな「市場開発」であっただろうと思う。

で、この「市場創出」のたった1つの弱点は、μ4/3規格の

センサーサイズだ。

μ4/3(ミラーレス)は、従来のデジタル一眼レフとは似て

非なるものであるから、当然そういう新しいものには反発する

ユーザー層(又は市場関係者)が出てくる。

μ4/3を嫌う層は、そのセンサーサイズにケチをつけた。

つまり、「センサーが小さければ画質が悪い」とか、

「レンズの焦点距離が皆、倍になってしまい使い難い」

といった調子である。

その後、オリンパスでは、市場のこうした意見に反発し、

同社WEB上に「マイクロフォーサーズが優れている理由」を

色々と書いてあった位である。

![c0032138_18472556.jpg]()

事は確かだろう、自滅すると思っていたら、放置しておけば

良かったのだろうが、そうは出来なかった。

逆に、デジタル一眼レフ市場においては、フルサイズ機の

開発が加速された。

それまでもフルサイズ機は存在していたがEOS-1Dsシリーズや

同5D,NIKON D3等、業務用等のハイエンド機のみであった。

DMC-G1と同時期の2008年にはNIKON D700や

CANON EOS 5D MarkⅡ等が発売されていたのだが、

これらは、まだ一部のハイアマチュア向け機種であった。

が、ミラーレス市場の爆発的な広がりを見て、デジタル一眼

陣営は、例えば2012年には極めて完成度の高い一般向けの

フルサイズ機NIKON D800シリーズ、CANON EOS 6Dを市場に

送り出し、センサーサイズの差で、ミラーレス陣営を圧倒

しようとする(2012年はフルサイズ一眼レフ普及元年と言える)

加えて、一眼中心でフルサイズ化戦略を推進したNIKON,CANONも

それぞれNIKON 1シリーズ(2011年)、EOS Mシリーズ(2012年)

でミラーレス市場に参入する、もう無視できる状況では無く

なったという事であろう。

また、同じく、ミラーレス機とスマホの普及で市場を圧迫

されていたデジタル・コンパクト機市場においても、それまで

2/3型程度が最大であったセンサーサイズをAPS-Cやフルサイズ

に拡大した機種を次々に開発・発売する。例えば、

FUJIFILM FinePix X100(2011)

SONY DSC-RX100(2012), DMC-RX1(2012)

RICOH GR(2013) 等である。

すなわち、2000年代迄の一般カメラユーザーの常識は

「画素数が大きいカメラが画質が良い」という物であったのが

ここに来て「センサーサイズの大きいカメラの方が画質が良い」

という新たな「常識」を、一般ユーザーに「刷り込む」戦略に

転換した時期であったと言える。

(大型センサーの製造がコストダウンしたので、メーカーと

しては利益の得られる商品となったとも言える)

実際にはどうか?と言えば、画素数やセンサーが大きい事は

確かに望ましいのだが、単純にそれらのカタログスペックだけで

カメラの性能を量ることは出来ず、また、使用レンズ性能や

撮影技能、編集技能等によっても、写真の画質は大きく変わる。

そして、画質が良い写真イコール良い写真とは言い切れない事も

言うまでも無いであろう。

まあ、結局これらのセンサー大型化の傾向や、ミラーレス市場

への各メーカーの参入は、本機DMC-G1の発売より数年後では

あったのだが、各メーカーに市場戦略の転換を促すほと、

本機DMC-G1と、それに続くミラーレス機の発展はカメラ市場に

与えたインパクトが大きかったのだろうと思う。

----

さて、ここで 本機DMC-G1を赤バージョンから青バージョンに

交換する。

![c0032138_18472672.jpg]()

レンズは、フォクトレンダーNOKTON 25mm/f0.95

(ミラーレス・マニアックス第0回,第10回,第39回記事)

本DMC-G1の青バージョンは、赤バージョンの後に追加で購入

した機体だ。赤バージョンのアダプター母艦としての優れた

適正を知って、予備機として購入した次第だ。

使用レンズのNOKTON 25mm/f0.95は、2010年に発売された

μ4/3専用の超大口径レンズである。

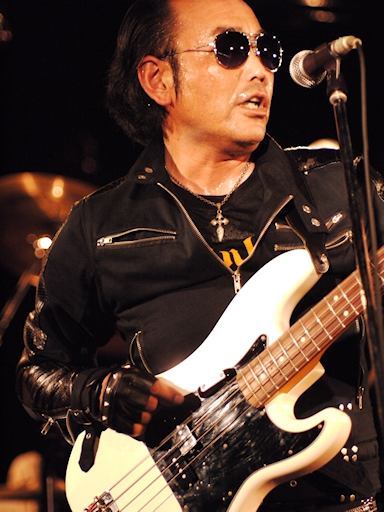

以降の写真は、G1青+ノクトンで撮影した人物写真を中心に

掲載する。

![c0032138_18472625.jpg]()

では一般的に多数存在していたのだが、カメラ(写真)用の

国産レンズとしては、マニアの間では今でも伝説となっている

CANON LENS 50mm/f0.95 (レンジファインダー機 CANON 7

とのセットで1960年発売、未所有)しか存在していなかった。

(他には海外製のものが若干ある)

50年ぶりに発売されたf0.95レンズに興味を持たないマニア

は居ないであろう、私も、このノクトンは発売すぐに新品購入

してしまった訳だ。

しかし、使うカメラが問題だ、なにせf0.95は紙のように浅い

被写界深度である事が想像できる。精密なピント合わせが

できる機種でないとNGだ。でも幸いDMC-G1があるじゃあ

ないか・・・と言う事なのだが、赤のG1は、すでに様々な

オールドレンズを復活させるカメラとして、ほぼ常時使用して

いたので、ノクトン専用に、もう1台のDMC-G1を追加購入する

事にした。

(固体の区別の為に異なる色で購入した。一部のベテラン層等

から軟弱だとか違和感があるとか、カメラの色が写り込むとか

散々言われたカラーボディだが、あくまで、新しい概念に

反発する保守的な意見であろう、私はそうは思わなかったし、

写り込み等なんとでも回避できる。むしろ色違いでカメラ固体

を識別できる事は、予備機を使う上では多大なメリットだ)

![c0032138_18472593.jpg]()

11,000円強であった、もともと、そう高価なカメラでは無い

(定価8万円くらい)けれど、この中古価格の下落はなんだ?!

「一般ユーザーは何もわかっていない」と思いながらも

極めて安価に優秀なカメラを中古購入できる大きなメリットに

私はむしろ満足であった。これ以降も、一般ユーザーが殆ど

注目しない型遅れ(しかし実は高性能)の機種を適当に価格が

下がったタイミングで買えば、相当にコスパの高い買い物が

続けられるではないか・・と。

その為、ミラーレスの新機種が発売されると、まずWEB等で

情報収集、その時点でハネられる機種が大半ではあるが、

まあ使えそうだと思ったら、カタログまたは説明書を入手し、

その仕様のみならず、設計思想が「これは優秀だ」と思えたら、

さらに店頭等で操作系や感触性能をチェックする。

そこまでが及第点のカメラは「購入予定リスト」に記載し、

とりあえず数年間はそのカメラの事は忘れておく。

![c0032138_18473491.jpg]()

の場合、原則1枚2円の法則が持論)が完了した頃、

「購入予定リスト」を開いて、次に中古購入するべき数年前の

機種をチェックする。

中古市場で、その機種の相場が十分に安価になっていたら、

それを購入、さもなければもう1~2年待つか、あるいは、他の

マウント機の購入予定リストをチェックしてそれを買って使う、

といった感じである。

カメラ市場(メーカー、量販店、メディア等)にとって

こういう客は一番タチが悪い(汗) なにせ、カメラ市場が

縮退している現代においては、ユーザーに新機種の新品を

買ってもらわないと、商売にならないからだ。

そういう事情もあってか、2000年代後半より、カメラ誌等の

メディアは「最新のカメラは良いカメラだ」という事しか

書かなくなってしまった、しかし、それはユーザーにとって

有益な情報では無い。それに必ずしもそれは真実とは言えない。

私は、それ以前には沢山のカメラ誌を購読していたのが、

その時代(つまり今回記事で記載している時代)あたりから、

一切カメラ関係の雑誌や記事を読まなくなってしまった。

現代、2010年代後半は、カメラ誌も書店で見かける事はかなり

少なくなってしまった。出ている雑誌は特定の機種の使用法に

特化したムック本とか、レンズ一覧のような特集本だけとなり、

月刊誌などはあまり見なくなった、まあ、結局、ユーザーに

とって有益な最新情報が得られない、という事なのであろう。

それに、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事

でも良く書いたが、現代のカメラには過剰なまでの性能や

機能が搭載されている。同シリーズ記事では、2010年以降の

カメラの紹介をすると、記事文字数の限界(個人的には

1記事1万文字まで=原稿用紙25枚分という制限をかけている)

に達しても機能が紹介しきれない。取扱説明書は、いずれも

数百ページ、機種によっては500ページを越えるものもあり

初級中級者には、それらの全機能を使いこなすのは絶対に

不可能であり、上級マニア、評論家、職業写真家等でも

まず無理であろう。

それらの過剰な迄の高機能を持つカメラが本当に良いカメラ

だと言えるのだろうか?そこは極めて疑問に思う。

![c0032138_18472575.jpg]()

したら、それこそカメラ市場が崩壊してしまう。

今からおよそ半世紀前、レンジファインダー機から一眼レフ

への転換期で多数のカメラメーカーが追従できなくなり撤退、

30年前のAF化時代で、またいくつかのメーカーが脱落、

15年前のデジタル化時代で、またいくつかが離脱した。

もう今や、カメラメーカーは数える程しか残っていない。

これ以上カメラ市場が縮退してしまうと、残っている

カメラメーカーもかなり苦しい、そういう意味では、

初級中級者層には「新しいカメラは良いカメラ」という風に

思い込んでいただき、高価な最新カメラを買って貰って

カメラ市場全体を潤してもらいたい訳だ。

![c0032138_18472546.jpg]()

一刀両断し、否定するようなスタンスも多いのだが、あくまで

それは自分自身の機材購入ポリシーから来るものであり、

カメラユーザー全てにそれを強要する訳ではない。

むしろ中古が沢山出てくる事を希望する上では、初級中級層に

どんどん新しい機種に買い換えてもらって、古い機材を

中古市場に出してもらいたい訳だ。

(とは言え、中古であっても、2010年代後半では付加価値の

増強で高価になりすぎたカメラを買わなければならない状況

となってしまったが・・)

そういう点からも、近年の本ブログの記事は、初級中級層を

読者ターゲットとしては想定していない、誰にでもわかる

記事等を書くつもりは、さらさら無い訳だ・・

![c0032138_18473412.jpg]()

いまさら本機を買う事は困難だ、中古市場にも、もはや

殆ど見かけないし、今なお使っている人を見る事も無い。

そして10年も前の機種だ、今になって連写速度が低いとか、

ケチをつけても意味が無い事であろう。

カメラは、その長所を探して使える部分だけを美味しく使う

と言ったところで、様々な時代やメーカーの異なる機種群を

使っていない限りは、どこが長所で、どこが短所なのかも

わかり難い事だ。

結局のところ、自分が気に入ったカメラを買うしか無い、

他人の言った事を盲信したり、気にしていてもしかたが無い、

モノの価値は、他人が判断するものでは無い、結局のところ

自分自身の価値感覚を鍛えていくしか方法は無いと思う。

![c0032138_18473414.jpg]()

いく事にする、これは読者参考用よりも、むしろ自分自身用の

データベースとしての意味が強い。

ここでは、デジタル一眼レフ・クラッシックス記事での

8項目評価に新たに2項目を加え、10項目による評価をしてみる。

評価項目は以下の通りだ。

【基本・付加性能】は、センサーサイズ、最高感度、

AF精度・速度や測距点数、最高シャッター速度、連写性能等

といった基本性能に加え、内蔵手ブレ補正、その他の付加

機能等を示す

【描写力・表現力】は、記録画素数、ノイズ量、絵作り、発色、

および画質設定の調整範囲の広さ、ピクチャースタイルや

エフェクトの有無等

【操作性・操作系】は、ボタン・ダイヤル類の種類や配置に加え

メニュー操作や必要機能の有機的な連携等、UI設計全般の良否

【アダプター適性】は、実用的に使用可能なマウントアダプター

の種類、およびアダプター使用時におけるMF性能全般を示す

【マニアック度】は、一般に注目されているかどうか?という

点が主だが、唯一の特殊な構造であったり、中古でのレア度も

含まれる

【エンジョイ度】は、そのカメラ独自の特徴的な機能を使って

撮影時にどれだけ楽しめるか?気持ち良く撮影できるか?

という要素を示す

【購入時コスパ】は説明する必要も無いであろう、ただし時代

や発売後の経過年月によってもデジカメの価格は変化するので

購入時の状況を考慮している

【完成度(当時)】これも説明は不要、ただし当時の状況だ

【仕様老朽化寿命】発売後年月を経ても仕様的に見劣りせずに

長期に渡って使用できるか否かの度合いを示す

【歴史的価値】には、市場に与えたインパクト等も含む

となっていて、これらの得点を最後に平均化する(3点が標準)

![c0032138_18473339.jpg]()

【基本・付加性能】★★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★★★☆

【アダプター適性】★★★★☆

【マニアック度 】★★★

【エンジョイ度 】★★★★☆

【購入時コスパ 】★★★ (赤・中古購入価格:29,000円)

★★★★☆(青・中古購入価格:11,000円)

【完成度(当時)】★★★★

【仕様老朽化寿命】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.8点(赤)/ 4.0点(青)

赤バージョンは、デジタル一眼レフ・クラッシックス第11回

記事と同じ評価項目は同じ得点としたが、追加項目の得点も

高く、平均点は微増している。

また、後に購入した青バージョンは、価格がこなれて安価に

購入できた為、さらに得点が上がっている。

いずれにしても、かなり高得点であり、デジタル一眼記事では

本機DMC-G1を上回る評価点数を得たカメラ(デジタル一眼レフ)

は1台も無かった。今後本シリーズに登場するミラーレス機の

中でも、1、2を争う高得点であろう事は予想できる。

これらの10項目評価は、多方面なので、なかなか厳しいもの

があり、例えば、性能が良い(高価な)機種であっても、

コスパの低さは勿論、マニアック度、歴史的価値、仕様老朽化

寿命、エンジョイ度が低くなってしまったら、高得点は

望めない。

そういった状況でも、本機DMC-G1は、総合的評価点が高い、

すなわち、ミラーレス機の歴史に残る名機であると言える。

![c0032138_18473332.jpg]()

本シリーズ「ミラーレス・クラッシックス」は、今から10年前の

2008年より発売が始まったミラーレス機(ミラーレス一眼)に

おいて、私が所有している機体を世代別に紹介して行く記事だ。

□第一世代 2008年(末)~2010年 登場期

→ミラーレス機がパナソニックより登場し、他社も追従。

□第二世代 2011年~2012年 普及期

→各社からミラーレス機が出揃い、一般ユーザーにも普及。

□第三世代 2013年~2014年 発展期(改良期)

→AF性能やEVF等、ミラーレス機の弱点を改良した時代。

また、SONYよりフルサイズ・ミラーレス機が登場。

□第四世代 2015年~ 成熟期

→内蔵手ブレ補正、超高速連写機能、4K動画やその機能

を応用した連写合成等の付加機能が追加された時代。

なお、この世代区分は本シリーズ用にオリジナルに定義した物

であり、世間一般的に、このように分類されている訳では無い。

また、将来、第四世代以降の分類方法は市場の状況により

変更されるかも知れない。

----

今回シリーズ第1回目は、第一世代、それも初のミラーレス機

であるPANASONIC LUMIX DMC-G1(2008年末)を紹介しよう。

(ミラーレス・マニアックス第44回記事参照)

こうした一眼レフでは使い難いマウントのオールドレンズを

装着できる事もミラーレス機の重要な長所である。

本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めていく。

なお、本シリーズでは記事内容と写真の内容は無関係とする。

それから、掲載写真はカメラやレンズの性能を、出来るだけ

そのまま判断する為、カメラ内部設定のみの範囲で撮影を行い、

PCによる過度なレタッチ(画像加工等)は行わない。

ちなみに、どのカメラでも画素数設定はM(中)又はS(小)

JPEG撮影で画質は最低(BASIC,NORMAL等)としている。

それと、三脚は使用せず、すべて手持ちの撮影だ。

(本シリーズ及び過去シリーズのミラーレス・マニアックス、

ハイコスパレンズ・マニアックス記事等でも全て同様)

それから、本機は色違いで2台を所有している。

記事後半では、もう1台に別レンズを装着して紹介しよう。

なお、デジタル一眼レフ・クラッシックス第11回DMC-G1記事

と被るので、記事の内容は従前のものとはできるだけ変えて

行く事にしよう。

まさしくクラッシックなミラーレス機である。

電子・デジタル機器の進化は速く、他の記事でも書いたが、

銀塩AF一眼レフの市場は1985~2005年の僅か20年間で

終焉を迎えてしまった位だ。

デジタル一眼レフは実用的なカメラの登場を2003年とすれば、

今年2018年でおよそ15年だ。

ミラーレス機も今年で登場後10年となり、デジタル機器の

進化の速さを考えると、概ね完成の域に近づき、発展の

余地が無くなってきているかも知れない。

本機DMC-G1の発売から第一世代(~2010年)の期間では、

ミラーレス機は「デジタル一眼レフの亜流だ」と市場では

捉えられていたと思う、しかもその性能は期待できなかった。、

ピントが合い難いコントラストAF方式だし、光学ファインダー

も持っていない、いったいそれで写真が撮れるのだろうか?と。

しかし、AF性能の弱点はマウントアダプターを用いて

MFレンズを使う事で問題ではなくなる。ミラーレス機用の

各種アダプターはこの時代に、ほぼ全ての古いマウント用の

物が発売されていた。

ドットのカラー液晶式EVFを搭載している。この液晶部品は

パナソニックではDMC-G5(2012年)まで長く使われていて、

G1での採用当初から完成度が高かった(ピントの山が掴み易い)

それでもMFピント合わせは解像度がやや不足気味だが、本機に

おいては、拡大機能を併用する事で、ほぼ問題ではなくなる。

仮に、本機にもSONY NEX/αシリーズのような優秀なピーキング

機能が搭載されていれば、さらにMFでのピント合わせの負担は

減るのだが、LUMIX Gシリーズにピーキングが搭載されたのは

(EVFの仕様が変わり、ピントの山が掴み難くなった)

DMC-G6(2013年)以降の話である。

本機DMC-G1の拡大機能だが、AFレンズ使用時にはAFモード切替

として動作していたボタンが、アダプターでMFレンズ使用時

には自動的に拡大(開始)ボタンに切り替わる。

十字キーから指を離す事なく拡大位置変更操作が可能である。

拡大解除は、他社機で良くあるように、もう一度拡大ボタンを

押す必要は無く、シャッターボタン半押しで解除できる。

(半押し操作は、AF時には勿論AF駆動開始となる)

こうした、流れるようにスムースな操作系とその遷移が、

本機DMC-G1の最大の特徴である。

他にも例えば、AFレンズ使用時には絞り値と露出補正設定の

プッシュ切り替え式の前ダイヤルが、MFレンズ使用時には

(カメラ本体からの絞り操作は不要な為)自動的に露出補正

オンリーに切り替わる、などがある。

AFにしたままでも、全ての操作系がMFレンズ用に切り替わる。

撮影に必要な操作系を最適化している点で、本機DMC-G1が

極めて優秀な設計思想を持って開発されていた事が伺える。

そして2010年代前半において、第二次中古(オールド)レンズ

ブームと呼ばれる現象を引き起こす事になった原点のカメラが、

本機DMC-G1であるとも言える。

ミラーレス機の機能は従来のデジタル一眼レフとは異なる。

一眼レフでは、増えていく新機能に対して「操作系」の整備が

追いついていない事が殆どだが、本機は当初から操作系に

ついての配慮が非常に高かったカメラである。

なお、本機より後に出た各社ミラーレス機でも、本機を越える

MFレンズ使用時の操作系利便性を持つ機種は恐らく無いと思う。

それらは、AFレンズとMFレンズを切り替える際に若干のカメラ

設定変更が必須であったり、アダプター使用時に動作の意味が

無い無駄なボタンやダイヤルが沢山あったりする。

他社機での最も単純な例を挙げれば、絞り値の設定専用ダイヤル

であり、これはMFレンズ使用時には何の効能も無い。

タッチパネル操作系が加わったが、EVFを覗きながらの

タッチパネル操作は事実上不可能だ。よって、タッチパネル

上にある機能は殆ど使えず、むしろそこに頼っていない

(タッチパネル操作の無い)DMC-G1の方が使い易く感じる。

また、後年の機種(DMC-G5等)ではタッチパネル上にしか

無い機能(例:ソフトFnキー等)もあって、ますますその

操作系に矛盾と混沌が出ている。

記事文字数が増えるばかりで意味が無い、そういうのは

WEB上等、どこででも参照可能であろう。

私は「ブログやSNSは一次情報を発信しないと意味が無い」

と思っている、どこかに出ている情報を引用するだけでは

わざわざ自分の手で作り上げる記事の意味(意義)が無い。

下手をすると、他者の著作権等をまったく無視して、引用

しかないブログやSNS等も多数あり、「自分自身が言いたい

事、書きたい事は何も無いのか?」と、情けなく感じる。

デジタル一眼レフと比べると大きく見劣りする。

しかし、最高ISO感度が低かろうが、連写速度が遅かろうが、

日中オールドレンズで趣味的な写真を撮る上では問題は無い。

中級者以上であれば「初期ミラーレス機しか所有していない」

というケースは有りえず、必ずデジタル一眼レフ等も別途所有

している事であろう、高感度や高速連写が必要な状況であれば、

一眼レフや後年のミラーレス機を持ち出せば済む話だ。

基本性能が低い理由は、旧来の4/3陣営がデジタル一眼レフ

陣営に対して後発であったからだ。

すなわち4/3陣営の主力のオリンパスは銀塩時代のOM-4(1983年)

から初の4/3機E-1(2003年)まで、約20年の間、ちゃんとした

一眼レフの開発を行っていなかったし、パナソニックにしても、

4/3機のDMC-L1(2006年)が初の一眼レフだ。

4/3は主に2003年~2010年のおよそ7年間展開されたが、

後発であるが故、一眼レフ系カメラに比べ、カタログスペック

(センサーサイズ、画素数、AF測距点数、ドライブ性能等)が

劣っている事が課題であり、加えて新規マウントである事で

従来のレンズが使えず、商業的には苦しい状態であったと思う。

そのまま一眼レフ市場で後追いしても勝てない、と思ったので

あろう、まったく新しい「ミラーレス」という市場を「創造」

し、見事これに成功した訳だ。

「創り出す」という事は、本当に難しい事であったと思う。

1950年代の銀塩一眼レフの登場からおよそ60年、その間、

メーカーも、市場にも、一眼レフ以外のモノを創り出すという

発想は誰にも無かったかも知れない。

つまり、本機DMC-G1の開発は、単なる新製品の開発ではない、

その後に続くミラーレスという大きな市場を創造・創出した

まさしく大きな「市場開発」であっただろうと思う。

で、この「市場創出」のたった1つの弱点は、μ4/3規格の

センサーサイズだ。

μ4/3(ミラーレス)は、従来のデジタル一眼レフとは似て

非なるものであるから、当然そういう新しいものには反発する

ユーザー層(又は市場関係者)が出てくる。

μ4/3を嫌う層は、そのセンサーサイズにケチをつけた。

つまり、「センサーが小さければ画質が悪い」とか、

「レンズの焦点距離が皆、倍になってしまい使い難い」

といった調子である。

その後、オリンパスでは、市場のこうした意見に反発し、

同社WEB上に「マイクロフォーサーズが優れている理由」を

色々と書いてあった位である。

事は確かだろう、自滅すると思っていたら、放置しておけば

良かったのだろうが、そうは出来なかった。

逆に、デジタル一眼レフ市場においては、フルサイズ機の

開発が加速された。

それまでもフルサイズ機は存在していたがEOS-1Dsシリーズや

同5D,NIKON D3等、業務用等のハイエンド機のみであった。

DMC-G1と同時期の2008年にはNIKON D700や

CANON EOS 5D MarkⅡ等が発売されていたのだが、

これらは、まだ一部のハイアマチュア向け機種であった。

が、ミラーレス市場の爆発的な広がりを見て、デジタル一眼

陣営は、例えば2012年には極めて完成度の高い一般向けの

フルサイズ機NIKON D800シリーズ、CANON EOS 6Dを市場に

送り出し、センサーサイズの差で、ミラーレス陣営を圧倒

しようとする(2012年はフルサイズ一眼レフ普及元年と言える)

加えて、一眼中心でフルサイズ化戦略を推進したNIKON,CANONも

それぞれNIKON 1シリーズ(2011年)、EOS Mシリーズ(2012年)

でミラーレス市場に参入する、もう無視できる状況では無く

なったという事であろう。

また、同じく、ミラーレス機とスマホの普及で市場を圧迫

されていたデジタル・コンパクト機市場においても、それまで

2/3型程度が最大であったセンサーサイズをAPS-Cやフルサイズ

に拡大した機種を次々に開発・発売する。例えば、

FUJIFILM FinePix X100(2011)

SONY DSC-RX100(2012), DMC-RX1(2012)

RICOH GR(2013) 等である。

すなわち、2000年代迄の一般カメラユーザーの常識は

「画素数が大きいカメラが画質が良い」という物であったのが

ここに来て「センサーサイズの大きいカメラの方が画質が良い」

という新たな「常識」を、一般ユーザーに「刷り込む」戦略に

転換した時期であったと言える。

(大型センサーの製造がコストダウンしたので、メーカーと

しては利益の得られる商品となったとも言える)

実際にはどうか?と言えば、画素数やセンサーが大きい事は

確かに望ましいのだが、単純にそれらのカタログスペックだけで

カメラの性能を量ることは出来ず、また、使用レンズ性能や

撮影技能、編集技能等によっても、写真の画質は大きく変わる。

そして、画質が良い写真イコール良い写真とは言い切れない事も

言うまでも無いであろう。

まあ、結局これらのセンサー大型化の傾向や、ミラーレス市場

への各メーカーの参入は、本機DMC-G1の発売より数年後では

あったのだが、各メーカーに市場戦略の転換を促すほと、

本機DMC-G1と、それに続くミラーレス機の発展はカメラ市場に

与えたインパクトが大きかったのだろうと思う。

----

さて、ここで 本機DMC-G1を赤バージョンから青バージョンに

交換する。

レンズは、フォクトレンダーNOKTON 25mm/f0.95

(ミラーレス・マニアックス第0回,第10回,第39回記事)

本DMC-G1の青バージョンは、赤バージョンの後に追加で購入

した機体だ。赤バージョンのアダプター母艦としての優れた

適正を知って、予備機として購入した次第だ。

使用レンズのNOKTON 25mm/f0.95は、2010年に発売された

μ4/3専用の超大口径レンズである。

以降の写真は、G1青+ノクトンで撮影した人物写真を中心に

掲載する。

では一般的に多数存在していたのだが、カメラ(写真)用の

国産レンズとしては、マニアの間では今でも伝説となっている

CANON LENS 50mm/f0.95 (レンジファインダー機 CANON 7

とのセットで1960年発売、未所有)しか存在していなかった。

(他には海外製のものが若干ある)

50年ぶりに発売されたf0.95レンズに興味を持たないマニア

は居ないであろう、私も、このノクトンは発売すぐに新品購入

してしまった訳だ。

しかし、使うカメラが問題だ、なにせf0.95は紙のように浅い

被写界深度である事が想像できる。精密なピント合わせが

できる機種でないとNGだ。でも幸いDMC-G1があるじゃあ

ないか・・・と言う事なのだが、赤のG1は、すでに様々な

オールドレンズを復活させるカメラとして、ほぼ常時使用して

いたので、ノクトン専用に、もう1台のDMC-G1を追加購入する

事にした。

(固体の区別の為に異なる色で購入した。一部のベテラン層等

から軟弱だとか違和感があるとか、カメラの色が写り込むとか

散々言われたカラーボディだが、あくまで、新しい概念に

反発する保守的な意見であろう、私はそうは思わなかったし、

写り込み等なんとでも回避できる。むしろ色違いでカメラ固体

を識別できる事は、予備機を使う上では多大なメリットだ)

11,000円強であった、もともと、そう高価なカメラでは無い

(定価8万円くらい)けれど、この中古価格の下落はなんだ?!

「一般ユーザーは何もわかっていない」と思いながらも

極めて安価に優秀なカメラを中古購入できる大きなメリットに

私はむしろ満足であった。これ以降も、一般ユーザーが殆ど

注目しない型遅れ(しかし実は高性能)の機種を適当に価格が

下がったタイミングで買えば、相当にコスパの高い買い物が

続けられるではないか・・と。

その為、ミラーレスの新機種が発売されると、まずWEB等で

情報収集、その時点でハネられる機種が大半ではあるが、

まあ使えそうだと思ったら、カタログまたは説明書を入手し、

その仕様のみならず、設計思想が「これは優秀だ」と思えたら、

さらに店頭等で操作系や感触性能をチェックする。

そこまでが及第点のカメラは「購入予定リスト」に記載し、

とりあえず数年間はそのカメラの事は忘れておく。

の場合、原則1枚2円の法則が持論)が完了した頃、

「購入予定リスト」を開いて、次に中古購入するべき数年前の

機種をチェックする。

中古市場で、その機種の相場が十分に安価になっていたら、

それを購入、さもなければもう1~2年待つか、あるいは、他の

マウント機の購入予定リストをチェックしてそれを買って使う、

といった感じである。

カメラ市場(メーカー、量販店、メディア等)にとって

こういう客は一番タチが悪い(汗) なにせ、カメラ市場が

縮退している現代においては、ユーザーに新機種の新品を

買ってもらわないと、商売にならないからだ。

そういう事情もあってか、2000年代後半より、カメラ誌等の

メディアは「最新のカメラは良いカメラだ」という事しか

書かなくなってしまった、しかし、それはユーザーにとって

有益な情報では無い。それに必ずしもそれは真実とは言えない。

私は、それ以前には沢山のカメラ誌を購読していたのが、

その時代(つまり今回記事で記載している時代)あたりから、

一切カメラ関係の雑誌や記事を読まなくなってしまった。

現代、2010年代後半は、カメラ誌も書店で見かける事はかなり

少なくなってしまった。出ている雑誌は特定の機種の使用法に

特化したムック本とか、レンズ一覧のような特集本だけとなり、

月刊誌などはあまり見なくなった、まあ、結局、ユーザーに

とって有益な最新情報が得られない、という事なのであろう。

それに、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事

でも良く書いたが、現代のカメラには過剰なまでの性能や

機能が搭載されている。同シリーズ記事では、2010年以降の

カメラの紹介をすると、記事文字数の限界(個人的には

1記事1万文字まで=原稿用紙25枚分という制限をかけている)

に達しても機能が紹介しきれない。取扱説明書は、いずれも

数百ページ、機種によっては500ページを越えるものもあり

初級中級者には、それらの全機能を使いこなすのは絶対に

不可能であり、上級マニア、評論家、職業写真家等でも

まず無理であろう。

それらの過剰な迄の高機能を持つカメラが本当に良いカメラ

だと言えるのだろうか?そこは極めて疑問に思う。

したら、それこそカメラ市場が崩壊してしまう。

今からおよそ半世紀前、レンジファインダー機から一眼レフ

への転換期で多数のカメラメーカーが追従できなくなり撤退、

30年前のAF化時代で、またいくつかのメーカーが脱落、

15年前のデジタル化時代で、またいくつかが離脱した。

もう今や、カメラメーカーは数える程しか残っていない。

これ以上カメラ市場が縮退してしまうと、残っている

カメラメーカーもかなり苦しい、そういう意味では、

初級中級者層には「新しいカメラは良いカメラ」という風に

思い込んでいただき、高価な最新カメラを買って貰って

カメラ市場全体を潤してもらいたい訳だ。

一刀両断し、否定するようなスタンスも多いのだが、あくまで

それは自分自身の機材購入ポリシーから来るものであり、

カメラユーザー全てにそれを強要する訳ではない。

むしろ中古が沢山出てくる事を希望する上では、初級中級層に

どんどん新しい機種に買い換えてもらって、古い機材を

中古市場に出してもらいたい訳だ。

(とは言え、中古であっても、2010年代後半では付加価値の

増強で高価になりすぎたカメラを買わなければならない状況

となってしまったが・・)

そういう点からも、近年の本ブログの記事は、初級中級層を

読者ターゲットとしては想定していない、誰にでもわかる

記事等を書くつもりは、さらさら無い訳だ・・

いまさら本機を買う事は困難だ、中古市場にも、もはや

殆ど見かけないし、今なお使っている人を見る事も無い。

そして10年も前の機種だ、今になって連写速度が低いとか、

ケチをつけても意味が無い事であろう。

カメラは、その長所を探して使える部分だけを美味しく使う

と言ったところで、様々な時代やメーカーの異なる機種群を

使っていない限りは、どこが長所で、どこが短所なのかも

わかり難い事だ。

結局のところ、自分が気に入ったカメラを買うしか無い、

他人の言った事を盲信したり、気にしていてもしかたが無い、

モノの価値は、他人が判断するものでは無い、結局のところ

自分自身の価値感覚を鍛えていくしか方法は無いと思う。

いく事にする、これは読者参考用よりも、むしろ自分自身用の

データベースとしての意味が強い。

ここでは、デジタル一眼レフ・クラッシックス記事での

8項目評価に新たに2項目を加え、10項目による評価をしてみる。

評価項目は以下の通りだ。

【基本・付加性能】は、センサーサイズ、最高感度、

AF精度・速度や測距点数、最高シャッター速度、連写性能等

といった基本性能に加え、内蔵手ブレ補正、その他の付加

機能等を示す

【描写力・表現力】は、記録画素数、ノイズ量、絵作り、発色、

および画質設定の調整範囲の広さ、ピクチャースタイルや

エフェクトの有無等

【操作性・操作系】は、ボタン・ダイヤル類の種類や配置に加え

メニュー操作や必要機能の有機的な連携等、UI設計全般の良否

【アダプター適性】は、実用的に使用可能なマウントアダプター

の種類、およびアダプター使用時におけるMF性能全般を示す

【マニアック度】は、一般に注目されているかどうか?という

点が主だが、唯一の特殊な構造であったり、中古でのレア度も

含まれる

【エンジョイ度】は、そのカメラ独自の特徴的な機能を使って

撮影時にどれだけ楽しめるか?気持ち良く撮影できるか?

という要素を示す

【購入時コスパ】は説明する必要も無いであろう、ただし時代

や発売後の経過年月によってもデジカメの価格は変化するので

購入時の状況を考慮している

【完成度(当時)】これも説明は不要、ただし当時の状況だ

【仕様老朽化寿命】発売後年月を経ても仕様的に見劣りせずに

長期に渡って使用できるか否かの度合いを示す

【歴史的価値】には、市場に与えたインパクト等も含む

となっていて、これらの得点を最後に平均化する(3点が標準)

【基本・付加性能】★★☆

【描写力・表現力】★★★

【操作性・操作系】★★★★☆

【アダプター適性】★★★★☆

【マニアック度 】★★★

【エンジョイ度 】★★★★☆

【購入時コスパ 】★★★ (赤・中古購入価格:29,000円)

★★★★☆(青・中古購入価格:11,000円)

【完成度(当時)】★★★★

【仕様老朽化寿命】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.8点(赤)/ 4.0点(青)

赤バージョンは、デジタル一眼レフ・クラッシックス第11回

記事と同じ評価項目は同じ得点としたが、追加項目の得点も

高く、平均点は微増している。

また、後に購入した青バージョンは、価格がこなれて安価に

購入できた為、さらに得点が上がっている。

いずれにしても、かなり高得点であり、デジタル一眼記事では

本機DMC-G1を上回る評価点数を得たカメラ(デジタル一眼レフ)

は1台も無かった。今後本シリーズに登場するミラーレス機の

中でも、1、2を争う高得点であろう事は予想できる。

これらの10項目評価は、多方面なので、なかなか厳しいもの

があり、例えば、性能が良い(高価な)機種であっても、

コスパの低さは勿論、マニアック度、歴史的価値、仕様老朽化

寿命、エンジョイ度が低くなってしまったら、高得点は

望めない。

そういった状況でも、本機DMC-G1は、総合的評価点が高い、

すなわち、ミラーレス機の歴史に残る名機であると言える。