2017年10月8日(日)に静岡市清水区にて開催された、

「静岡県ドラゴンボート大会 第7回ツナカップ」の模様より。

今回後編では、主にチャンピオンの部とジャンケン大会の

模様について紹介して行こう。

なお、本記事も写真枚数が多い為、通常の記事よりも

少し小さ目の解像度で掲載する。

1記事あたりの画像容量は1MB以内、文字数は全角で

1万字以内と自身でルールを決め、そうなるように毎記事で

調整しているのだ。

![c0032138_16043526.jpg]()

等は、ヨットハーバーの設備をそのまま使え、工事費用等が

不要で効率的だ。

大会の会場環境によっては(他の大会だが)乗船場の設置

費用だけで何百万円もかかってしまった例も何度もある。

そういう費用が丸々浮くという事は、大会運営の上では

極めて重要なポイントだ。

あまりに運営費用がかかり過ぎる大会では、継続が難しく

なってしまうのだ。参加選手達にとっても、大会参加費が

上がるなど、良い事は何も無いであろう。

----

さて、まずは「チャンピオンの部」の参加チームについて。

1)IHIゆめ'98(埼玉・東京)

2)IHI相生(兵庫)

3)ドラポンズ(東京)

4)INO-G(埼玉)

5)うみひ(静岡)

このカテゴリーは5チームと少ないが、例年これくらいだ。

あえてそれくらいの数に限定しているという事はあるが、

参加資格は特に決められてなく、概ね、チームの自己申告制

である。まあ、メジャー大会での優勝経験のあるチームとか

日本協会A登録チームとか、大体そんな感じであろうか。

あるいは本大会の下位カテゴリーでの優勝経験のあるチームは

静岡協会から、こちらに入るように提言があるかも知れない。

やはり強いチームは強い同士で戦うのが良いであろう、

それが「実力別カテゴリー制」の根幹のコンセプトだ。

が、出場チーム側にとっては厳しいカテゴリーである。

特にここに超強豪・選手権優勝クラスの「bp」や「INO-G」等

が居る場合、彼らをかわしての優勝は、まず難しい事であろう。

だが、別の見方も出来る。

例えば、このカテゴリーに4~5チームしかエントリーして

いないのであれば、ちょっと頑張るだけで3位に入賞できる

可能性があり、つまりマグロをゲットできる。

マグロに拘らない場合でも、このカテゴリーのスポンサード

は「ドリプラ」であり、副賞の「ドリプラ金券」は、万単位の

金額だ。そうであれば、仮に下位でも、その金券でマグロを

買ったり、たっぷり食べて帰ったりする事もできるのだ。

そして観戦側からの楽しみだが、全国区クラスの超強豪

チームのハイレベルな直接対決が見られる事だ。

事実、本大会での、昨年、一昨年の決勝は「bp」対「INO-G」

であった。(下写真は一昨年の決勝戦)

![c0032138_16043530.jpg]()

本来両者は異カテゴリーだ(オープンと混合)、他の大会での

直接対決はまず有り得ない。選手権クラスの大会は、海外大会

のレギュレーションに準じて、オープン、混合、女子、シニア

といった普遍的なカテゴリー分けに必ずなっているからだ。

日本独自のカテゴリーでやっていたら、世界には通用しない。

ドラゴンという競技は「世界」が極めて近いので、そのあたりの

考え方は、とても重要だ。

で、地方大会でのみ、そういうカテゴリー分けの自由度が

高くなっていて、本大会のような「実力別カテゴリー分け」

も一部では採用されているのだが・・

普通は、小規模の地方大会には、あまりトップクラスのチーム

は参戦しない。

地元ビギナーチームとは実力値が違いすぎるし、そんな所で

優勝しても、地元の大会を「荒らす」だけになるし、それで

勝っても強豪チームにとっては面白くは思えないであろう。

だが、このツナカップには地元ビギナーチームが殆ど居ない、

実に8割が県外専業チームであるし、このチャンピオンの部に

居る地元「うみひ」(海猿火組)は、選手権クラスの大会の

決勝常連の強豪チームだ、よって、地元チームに対しても

遠慮なく勝負が出来る。

・・と言う事で、本大会には、強豪チーム達が集まってくる。

その強豪チームが遠慮なく戦えるのが、この「チャンピオン」

のカテゴリーなのだ。

本大会の他カテゴリーとは違って、ここは競技志向100%だ。

戦う方のみならず、観戦する方も緊張感を強いられると言う

非常に興味深いカテゴリーなのだ。

特に「bp」対「INO-G」などの超ハイレベルな決勝戦がある

場合は、その1戦を見るだけでも、たとえ日本全国からでも、

ここ静岡に集まる価値は十分にある。

----

さて、まずは「チャンピオンの部」のチーム紹介から。

![c0032138_16043511.jpg]()

ご存知、100年もの伝統を持つ「相生ペーロン競漕」の

始祖ともなった、IHI(旧、石川島播磨重工業)の企業

チームである。

本ツナカップ大会には初参戦であるが、関西圏の大会、

特に日本選手権等では常連のチームであり、数少ない

「ペーロン専業チーム兼ドラゴン専業チーム」だ。

(両者に出場するペーロン専業チームは、IHI相生の他には

「磯風漕友会」「ヤンググリーン」「スーパードルフィン」

「相生市役所」「奴RUN海」「セピア(倶楽部)」等がある。

(古くは「陸ペーロン」や「南風(なんぷう)」等もドラゴンの

大会で見かける事があった)

「IHI相生」は「相生ペーロン競漕」では上位カテゴリーの

「Ⅰ部」に定着している。

相生でのカテゴリーは毎年入れ替わりがあり、成績の低かった

チームは容赦なくⅡ部等に落とされてしまう。

当然「Ⅰ部」のチーム数は限られており、そこにはドラゴンの

世界でも有名な「磯風漕友会」等の超強豪チームがひしめく中、

「Ⅰ部」に長く残留し続ける事は、相当に大変な事だろう。

「IHI相生」の特徴は、その独特な「ペーロン漕ぎ」である。

100年もの伝統により代々IHI相生の選手達に引き継がれて

いき、熟成されていった漕ぎ方は、他のドラコン専業チームの

漕ぎ方とは明らかに大きく異なる。

恐らくは、舷側の高いペーロン艇、長いパドル、ターン制、

中長距離戦(予選が600m、決勝は900m)といった、ドラゴンの

世界とは異なる「相生ペーロン」の独自のレギュレーションや

環境により培われたものだと思われる。

まあ一見すると「ストローク漕法」に近いように見えるが、

パドルを水面に差し込む角度などが微妙に違うのだ。

で、この漕ぎ方が長距離戦に合っているのか、毎年琵琶湖で

行われている「1000m選手権」という、国内のドラゴン大会

最長のレースでは、前人未踏の3連覇中である(2014~2016年)

ただし、今年の1000m大会は、台風の来襲で中止になって

しまったので、連覇記録は1年お休みだ、が、来年また優勝

すれば4連覇という事になる訳だ。

前月の1000m大会が中止になって、ちょっとフラストレーション

が溜まっているかも知れない。ここツナカップでも「IHI相生」

旋風を巻き起こしえもらいたいところなのだが・・

![c0032138_16043618.jpg]()

短距離戦は苦手かも?」という点だ。

1000m戦では、ドラゴン専業チームを全く寄せ付けないのだが、

短距離の日本選手権等では、入賞などをあまり見かけない。

近年では、日本選手権の決勝戦に残ったのは「IHI瑞龍丸」

とのコラボの時など、あまり多く無いように記憶している。

だとすると、このツナカップは日本選手権よりさらに短い

国内最短の150m超スプリント戦だ、ここでは手数で漕ぐ

「ピッチ漕法」が随分と有利なような気もしている。

しかし、この会場は海水域だ。琵琶湖や大川等の淡水とは

艇の喫水も変わるし、水流も異なる。これはむしろ相生湾の

環境に近いかも知れない。

・・まあ、今回「IHI相生」は初参戦だ、この超短距離戦で、

どこまで「ペーロン漕ぎ」が通用するかは、観戦側の楽しみで

あり、そして、場合によっては「IHI相生」自身も楽しみに

しているのかも知れないのだ・・

![c0032138_16043450.jpg]()

兄妹チーム{IHI瑞龍丸」については、中編で詳しく紹介

しているが、「瑞龍丸」と同じくIHI瑞穂工場(東京)を

母体とした企業チームだ。「'98」の意味は「瑞龍丸」が

結成された1998年を由来にしていると聞く。

1998年というと、そろそろ結成20年となるという事だから、

まあ超ベテランチームではある。

混合の部の「IHI瑞龍丸」は新人美女選手達を乗せ、今回は

大会へ慣れる為の要素もあったかも知れないが、こちらの

「IHIゆめ '98」は、チャンピオンの部だ。

本大会での、2014,2015年の「混合の部」連覇のメンバーも

乗っている模様なので、より上位のカテゴリーでも通用する

かの「力試し」という要素も多分あるだろう。

兄妹チーム「IHI瑞龍丸」が新人を乗せた初回の様子見で

戦績が振るわなかった事は、中編記事で述べた通りだ。

なので、ここは兄貴分の「IHIゆめ'98」に頑張ってもらって、

なんとしてもマグロを持って帰りたいところであろう。

![c0032138_16043593.jpg]()

中編の混合の部「Bon Oyage」のところで詳しく紹介済み

である。

本ツナカップの傾向として、ダブルエントリーであっても

異カテゴリーである事が殆どだ。

他の大会では、ダブルエントリーは同一カテゴリー

(例:混合の部)であったりする事が多いのだが、

これもまた、本大会での「実力別カテゴリー分け」の

ルールに関連している事だと思う。

つまり、同一のカテゴリーに複数チームは、戦略的には

参戦しにくい状況だ。

まあでも、ダブルエントリーチームにとっても、実力差を

あえてつけて、それぞれのカテゴリーに臨むなど、今までに

無い新たな戦略的要素が出てくるので、これはこれで競技側も

観戦側としても興味深いと思う。

なお、「ドラポンズ」または「Bon Oyage」の過去の

本大会の戦績であるが、以下の通りだ

2012年 第2回大会 オープンの部B決勝(現在のチャレンジの

部に相当) 2位(Bon Oyage)

2013年 第3回大会 チャレンジの部 優勝(ドラポンズ)

2014年 第4回大会 台風の為大会中止

2015年 第5回大会 混合の部 2位(Bon Oyage)

2016年 第6回大会 混合の部 2位(Bon Oyage)

まあ、こうして振り返って見ると「ドラポンズ」または

「Bon Oyage」の入賞率は、かなり高い事がわかる。

そして今年はダブルエントリーである、すでに混合の部では

「Bon Oyage」が3位に入った事を紹介済みだ。

「ドラポンズ」初のダブル入賞なるか? そこが本大会での

の見所である。

なお、本ツナカップ大会において、過去、ダブルエントリー

チームがダブル入賞した前例はまだ無い。

![c0032138_16043514.jpg]()

いわずとしれた、今年の日本一(日本選手権、混合の部)で、

本大会の常連チームだが、かつては「村田Black」の名前で

本大会に参戦していた事もある。

戦績は「村田Black」としてチャンピオンの部等で

2012、2013年に優勝。

台風で一年空き、その後は「INO-G」として参戦、

2015~2016年がいずれも2位だ。

近年の連続2位は調子が悪かったのではなく、前述のように、

異カテゴリー日本一の「bp」と当たったからだ。

今年は「pp」が不在だ、だからまあ「INO-G」の優勝は

ほぼ確定的なのだが、まあでも、普通に勝つだけでも

面白味は無い。過去、様々な大会で栄冠を手にして来た

「優勝常連」の「INO-G」だ、ここは観客や他チームをも

魅了する「魅せる勝ち方」を期待したいところだ。

![c0032138_16044852.jpg]()

I「匠さん、日本選手権優勝の時は、いい写真をありがとう」

匠「いいえ・・ まあでも、あの決勝は凄かったです。

2013年から2015年まで3連覇の黄金期があって、

2016年には東ドラさんに破れてしまった、普通に考えれば

もうそこから復活はありません。

一度負けたら、もう勝てないのがスポーツの世界ですね。

でも「INO-G」さんは違った、今年再び栄冠を手に

したのは、本当に凄い事だったと思いますよ!」

I「そうですね・・実際、我々も、もう優勝は出来ないかと

思っていましたよ。今年勝てて本当に良かったです」

匠「で、今日、優勝したら、今年のベストチームの1つとして

年末の記事で紹介しようと思っているのですよ」

I[本当ですか? よし、頑張ろう」

匠「まあ、今日は勝てるとは思いますが、良い勝ち方を

期待しています」

I「はい、了解です」

![c0032138_16044849.jpg]()

静岡協会の主体チームであり、本大会のホストチームの

1つでもある。そして今回の大会の運営に関しては、殆どが

「うみひ」のメンバーによるものだ。

(他にも「中電龍舟」、「漕げルンです」等、本大会参加の

地元チームにも手伝っていただいている)

今から6年前の2011年の話だが、「海猿火組」や「鈴与龍舟」

の企画提案によって本大会が開始された。

静岡県では既に御前崎(市長杯)大会が行われていたが

2つ目の大会は、より交通の便が良く、観客動員も期待できる

清水で行われる事となり、「清水港マグロまつり」の一環の

イベントとして行われる事で、様々な相乗効果も期待できた。

地元のビギナーチームが主体で、東京からも少数のチームが

参加した、その第1回大会で「海猿火組」は容赦の無い漕ぎで

ぶっちぎりの優勝をした。まあ、当時の「海猿火組」は

極めて競技志向の強いチームであり、その年は御前崎で勝ち、

日本選手権でも3位に入り、絶好調であったのだ。

そして、その第1回ツナカップでは、「鈴与龍舟」が2位、

3位にも「静岡協会」が入り、すなわち「言い出しっぺ」

のチームが上位を独占する結果となってしまったのだ。

私は、その大会を観戦撮影しており、大会終了後の夜の

静岡協会の慰労会にも参加した。その際、私は「海猿火組」

等の本大会の運営メンバーにこう言った・・

匠「ダメですよ。自分達が勝ってどうするのですか?

せっかく新しいビギナーチームやら、遠く県外からも

集まってきているのに、”つまらない”と言って、

もう来なくなってしまいますよ」

これは「海猿火組」にとっては結構衝撃的な意見だった模様だ、

彼らは、これまで「クラブチーム」として「勝つ事だけを目標に」

ひたすら練習を繰り返し努力して来たのだ。スポーツのチームに

おいては、勝つ事以外の活動目的については、普通は、なかなか

考える事は無いかも知れない。

そこから「海猿火組」の考え方は少しづつ変わっていく、

翌年からは、もう、ガツガツと勝ちに行く事は無くなった。

海「運営に専念しますよ」とは言っていたのだが、

運営というよりは、新しい考え方を導入した「素晴らしい大会」

を創り上げる事に、むしろ夢中になっていたのかも知れない。

幸いにして「静岡協会」は自分達そのものだ、新しい事を

始めるのに、一々、周囲を説得する必要は無い。

さらに数年が過ぎ、大会には様々な工夫が取り入れられた、

「実力別カテゴリー分け」もその1つだし、参加チームに

喜ばれるような事は、それが細かい事であっても、何でも

取り入れていった。

なんと、チームとしての「海猿火組」は、大会に参戦しない

年もあった、あれほど勝ちに拘っていたチームが、である。

そして、その頃から、本大会の基本コンセプトである

「おもてなし大会」の骨子が出来あがっていたのだ。

それと前後して、本大会に県外からの参戦が急増した。

当初は関東からの参戦チームが多く、次いで関西からも

どんどんと参加が増えていった、県外チームが過半数を

越えるようになってからは、もう留まる事を知らない。

参加希望チーム多数で、やむなく抽選を行ったりもした。

数年後の現在、ついに静岡県外のチーム比率は8割となり

下手をすると、もう2~3年すると静岡チームは居なくなって

しまいそうだが、その点では、ちょっと様子は違うだろう。

強いチームが参戦する場合は、「海猿火組」も地元の強豪

として、ちゃんと「お手合わせ」をするのだ。

その結果で、県外チームが勝ったとしても、それは別に

「海猿火組」が手を抜いている訳では無い、正々堂々と

勝負した結果なのだ、まあでも、そのあたりは絶妙の

バランスというか、あうんの呼吸というか・・・

ともかく「うみひ」(海猿火組)は、今や「大人のチーム」

に成長した、自らのチーム名を「うみひ」と呼ぶように

なったのも、それらの心境の変化が影響しているのかも

知れない。そして、それもこれも、本ツナカップの運営を

通じての進化なのだろう、と私は思っている。

自分達が考えている以外の異なる価値観が存在する、その

「世界の広さ」を認識した上で、自分達の生き方を決めれる訳だ。

それが「大人の視点」と言うものであろう・・

![c0032138_16044871.jpg]()

つかない接戦となった。まあもしかすると、百戦練磨の

チームばかりだから、バトルロワイヤル制である予選は

適当に「流し」て、決勝や順位戦で、全力で対戦相手を

叩きに来るのかも知れない。

5チームの内、順位戦以上に出れるのは4チーム、

つまり1チームだけ敗れる事になるのだが、残念ながら

上写真の「IHIゆめ'98」が脱落だ。

ただまあ、「IHI瑞龍丸」軍団は、今年はチーム再編の

スタートの年だ。もじベストメンバーで、戦略も良く考えて

臨んだ試合に巻けたらショックかも知れないが、今年の状況は

あくまで様子見の段階であるから、負けても、ネガティブな

意識には、あまりならない事であろう。

チャンピオンの部、上位4チームの組み合わせは以下の通り。

3位決定戦出場チーム

「IHI相生」(兵庫)

「ドラポンズ」(東京)

優勝決定戦出場チーム

「INO-G」(埼玉)

「うみひ」(静岡)

---

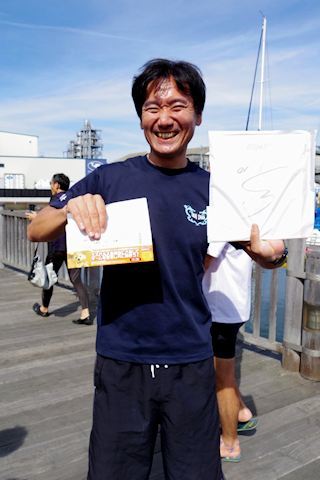

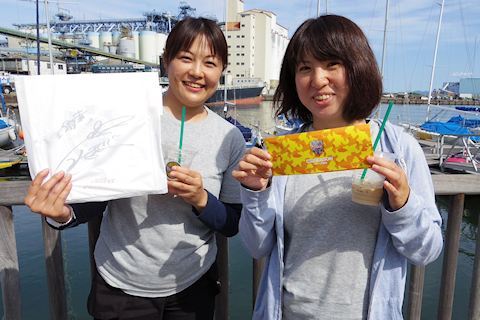

さて、ここで決勝戦の結果の前に、昼休みに行われた

「ジャンケン大会」の模様について紹介しておこう。

![c0032138_16044917.jpg]()

まずは、MCのスナオさんと全員でジャンケンし、勝者の人数が

減ってきたところで、前に出てきて選手同士の直接勝負だ。

![c0032138_16044791.jpg]()

このプロセスが賞品の数の分だけ何度か繰り返される。

賞品はエスパルスグッズ等である、中には試合の観戦券とか

もあって、地域的に行き難いような場合もあるのだが、

県外選手の中には、熱心なサッカーファンも多く、

「日本の何処であって見に行く」等と言う人も居る。

![c0032138_16044822.jpg]()

例えば選手が200人居て、その中で最後の1人まで勝ちあがる

確率は1/200だ。だかそれを2回も続けて勝っているのだから、

4万分の1の確率となる! 色紙と観戦券を貰った様子だ。

東「観戦券、見に行けそうにも無いなぁ・・」と言っていたので

匠「あ、多分、XXチームの選手は欲しがると思いますよ」

と、エスパルスファンの多いチーム名を知らせておいた。

![c0032138_16044892.jpg]()

表彰式の準備(賞状など)の時間に行われていた。

今回、昼休みに行ったのは、時間短縮と調整の為だろう。

聞くところによると、今日の大会は会場の都合で、終了時刻

の厳守が求められていた模様だ。

---

さて、残りは2レースだ。

まずは3位決定戦、「IHI相生」vs 「ドラポンズ」だが、

このレースは大接戦、ほぼ同時のゴールとなったが、

ほんのコンマ3秒程、「ドラポンズ」が上回った。

これで「ドラポンズ」は本大会史上初のダブル入賞。

まあでも「IHI相生」は、苦手な(?)超短距離戦で

十分に善戦したと居えるだろう。

今年はマグロを貰えなかったが、これに懲りず、来年以降も

また引き続き参加していただきたいと思う。

なお、入賞しなくても全チームに賞品が出るのは前述の通りだが、

加えて、全参加選手に参加賞として、高級ツナ缶が配られている。

スーパー等で売られているツナ缶の3~4倍も高価な高級品だ。

![c0032138_16045771.jpg]()

こちらは、ヨットハーバー桟橋からの撮影ポジションでは

無く、デッキからの観戦の状態。ご覧のように多数の停泊中の

ヨットが邪魔になり、撮影チャンスが一瞬しか得られない。

この状態だと、高性能デジタル一眼レフを使った方が

AFの追従性や連写、レリーズタイムラグの点で有利だ。

だが、今回使用の機材は、前記事でも説明したように

コンパクト機ばかりである、瞬発力の無い機材なので、

これはなかなか難しい撮影だが、まあ、今回は、あえて

そういう機材選択をしているので、やむを得ない。

![c0032138_16045740.jpg]()

彼はEOS 6D(高級一眼レフ)を使っている。

まあ、こういった機材が本来はドラゴン撮影用には必要であろう。

ところで、近年、外国人の観光客(インバウンド)が増えて

いるが、彼らの持つデジタル一眼レフのストラップ(吊り紐)

は、一般的な付属品では首からかけるようにするのだが、

彼のように少し特殊なストラップ(別売品)を使っている人が、

かなり多いように思える(何故なのかは良くわからない)

![c0032138_16045851.jpg]()

栄冠は、埼玉の「INO-G]か、地元静岡の「うみひ」か・・?

![c0032138_16045825.jpg]()

「今日も良い大会運営が出来た」といった満足げな表情で、

もはや、勝ち負けに拘っている様子は無い。

でも、当然手を抜くような事はしない、それはアスリート

としては失礼な話となる。ここは、あくまで全力で「INO-G」

に立ち向かうのみだ。

![c0032138_16045816.jpg]()

だいたいこれが一般的な会場の距離感だ、むしろ本大会は

150m戦の最短スプリントレースなのでだいぶ近い方だ。

結局、ドラゴンの撮影には、よほどの望遠レンズが必要だ、

という事が良くわかるであろう・・

さて、決勝レースが始まった。

「INO-G」速い!

![c0032138_16045644.jpg]()

追従している、2チームとも結構良いタイムが出そうだ。

「INO-G」が少しづつリードを広げていく終盤戦、

超短距離戦なので、よほどの事が無いと逆転は有り得ない。

「INO-G」の優勝はもう確定だが、あと注目はタイムである、

カテゴリーこそ違えど「芦屋人」の予選の最速タイム

41秒70を上回れるかどうか・・?

![c0032138_16045711.jpg]()

見事なレースであった、そして「良い勝ち方」をしたと思う。

![c0032138_16045707.jpg]()

「INO-G」に続く全体の2位の好タイムだ。

なかなか良いレースだった。

---

総評だが、今回もなかなか完成度の高い大会運営であった。

ごく小さいところで、いくつか気になる点はあったが、

全体の出来の良さに比べては問題となるレベルでは無い。

このレベルであれば、また今年も、参加選手達の満足度は

極めて高い大会となったであろう事は確実だ。

大会環境、エンジョイ度、競技志向、観戦の楽しさ、

その全てがハイレベルでバランスされている。

・・なかなか良い大会でした、企画、運営のスタッフの皆様、

そして参加選手の皆様、お疲れ様でした。

来年もまた、本大会が盛り上がる事を期待して、

では、安心して帰途につく事にしよう・・

![c0032138_16045733.jpg]()

次回ドラゴン記事に続く・・

恐らくはスモール選手権の観戦記事となるだろう。

「静岡県ドラゴンボート大会 第7回ツナカップ」の模様より。

今回後編では、主にチャンピオンの部とジャンケン大会の

模様について紹介して行こう。

なお、本記事も写真枚数が多い為、通常の記事よりも

少し小さ目の解像度で掲載する。

1記事あたりの画像容量は1MB以内、文字数は全角で

1万字以内と自身でルールを決め、そうなるように毎記事で

調整しているのだ。

等は、ヨットハーバーの設備をそのまま使え、工事費用等が

不要で効率的だ。

大会の会場環境によっては(他の大会だが)乗船場の設置

費用だけで何百万円もかかってしまった例も何度もある。

そういう費用が丸々浮くという事は、大会運営の上では

極めて重要なポイントだ。

あまりに運営費用がかかり過ぎる大会では、継続が難しく

なってしまうのだ。参加選手達にとっても、大会参加費が

上がるなど、良い事は何も無いであろう。

----

さて、まずは「チャンピオンの部」の参加チームについて。

1)IHIゆめ'98(埼玉・東京)

2)IHI相生(兵庫)

3)ドラポンズ(東京)

4)INO-G(埼玉)

5)うみひ(静岡)

このカテゴリーは5チームと少ないが、例年これくらいだ。

あえてそれくらいの数に限定しているという事はあるが、

参加資格は特に決められてなく、概ね、チームの自己申告制

である。まあ、メジャー大会での優勝経験のあるチームとか

日本協会A登録チームとか、大体そんな感じであろうか。

あるいは本大会の下位カテゴリーでの優勝経験のあるチームは

静岡協会から、こちらに入るように提言があるかも知れない。

やはり強いチームは強い同士で戦うのが良いであろう、

それが「実力別カテゴリー制」の根幹のコンセプトだ。

が、出場チーム側にとっては厳しいカテゴリーである。

特にここに超強豪・選手権優勝クラスの「bp」や「INO-G」等

が居る場合、彼らをかわしての優勝は、まず難しい事であろう。

だが、別の見方も出来る。

例えば、このカテゴリーに4~5チームしかエントリーして

いないのであれば、ちょっと頑張るだけで3位に入賞できる

可能性があり、つまりマグロをゲットできる。

マグロに拘らない場合でも、このカテゴリーのスポンサード

は「ドリプラ」であり、副賞の「ドリプラ金券」は、万単位の

金額だ。そうであれば、仮に下位でも、その金券でマグロを

買ったり、たっぷり食べて帰ったりする事もできるのだ。

そして観戦側からの楽しみだが、全国区クラスの超強豪

チームのハイレベルな直接対決が見られる事だ。

事実、本大会での、昨年、一昨年の決勝は「bp」対「INO-G」

であった。(下写真は一昨年の決勝戦)

本来両者は異カテゴリーだ(オープンと混合)、他の大会での

直接対決はまず有り得ない。選手権クラスの大会は、海外大会

のレギュレーションに準じて、オープン、混合、女子、シニア

といった普遍的なカテゴリー分けに必ずなっているからだ。

日本独自のカテゴリーでやっていたら、世界には通用しない。

ドラゴンという競技は「世界」が極めて近いので、そのあたりの

考え方は、とても重要だ。

で、地方大会でのみ、そういうカテゴリー分けの自由度が

高くなっていて、本大会のような「実力別カテゴリー分け」

も一部では採用されているのだが・・

普通は、小規模の地方大会には、あまりトップクラスのチーム

は参戦しない。

地元ビギナーチームとは実力値が違いすぎるし、そんな所で

優勝しても、地元の大会を「荒らす」だけになるし、それで

勝っても強豪チームにとっては面白くは思えないであろう。

だが、このツナカップには地元ビギナーチームが殆ど居ない、

実に8割が県外専業チームであるし、このチャンピオンの部に

居る地元「うみひ」(海猿火組)は、選手権クラスの大会の

決勝常連の強豪チームだ、よって、地元チームに対しても

遠慮なく勝負が出来る。

・・と言う事で、本大会には、強豪チーム達が集まってくる。

その強豪チームが遠慮なく戦えるのが、この「チャンピオン」

のカテゴリーなのだ。

本大会の他カテゴリーとは違って、ここは競技志向100%だ。

戦う方のみならず、観戦する方も緊張感を強いられると言う

非常に興味深いカテゴリーなのだ。

特に「bp」対「INO-G」などの超ハイレベルな決勝戦がある

場合は、その1戦を見るだけでも、たとえ日本全国からでも、

ここ静岡に集まる価値は十分にある。

----

さて、まずは「チャンピオンの部」のチーム紹介から。

ご存知、100年もの伝統を持つ「相生ペーロン競漕」の

始祖ともなった、IHI(旧、石川島播磨重工業)の企業

チームである。

本ツナカップ大会には初参戦であるが、関西圏の大会、

特に日本選手権等では常連のチームであり、数少ない

「ペーロン専業チーム兼ドラゴン専業チーム」だ。

(両者に出場するペーロン専業チームは、IHI相生の他には

「磯風漕友会」「ヤンググリーン」「スーパードルフィン」

「相生市役所」「奴RUN海」「セピア(倶楽部)」等がある。

(古くは「陸ペーロン」や「南風(なんぷう)」等もドラゴンの

大会で見かける事があった)

「IHI相生」は「相生ペーロン競漕」では上位カテゴリーの

「Ⅰ部」に定着している。

相生でのカテゴリーは毎年入れ替わりがあり、成績の低かった

チームは容赦なくⅡ部等に落とされてしまう。

当然「Ⅰ部」のチーム数は限られており、そこにはドラゴンの

世界でも有名な「磯風漕友会」等の超強豪チームがひしめく中、

「Ⅰ部」に長く残留し続ける事は、相当に大変な事だろう。

「IHI相生」の特徴は、その独特な「ペーロン漕ぎ」である。

100年もの伝統により代々IHI相生の選手達に引き継がれて

いき、熟成されていった漕ぎ方は、他のドラコン専業チームの

漕ぎ方とは明らかに大きく異なる。

恐らくは、舷側の高いペーロン艇、長いパドル、ターン制、

中長距離戦(予選が600m、決勝は900m)といった、ドラゴンの

世界とは異なる「相生ペーロン」の独自のレギュレーションや

環境により培われたものだと思われる。

まあ一見すると「ストローク漕法」に近いように見えるが、

パドルを水面に差し込む角度などが微妙に違うのだ。

で、この漕ぎ方が長距離戦に合っているのか、毎年琵琶湖で

行われている「1000m選手権」という、国内のドラゴン大会

最長のレースでは、前人未踏の3連覇中である(2014~2016年)

ただし、今年の1000m大会は、台風の来襲で中止になって

しまったので、連覇記録は1年お休みだ、が、来年また優勝

すれば4連覇という事になる訳だ。

前月の1000m大会が中止になって、ちょっとフラストレーション

が溜まっているかも知れない。ここツナカップでも「IHI相生」

旋風を巻き起こしえもらいたいところなのだが・・

短距離戦は苦手かも?」という点だ。

1000m戦では、ドラゴン専業チームを全く寄せ付けないのだが、

短距離の日本選手権等では、入賞などをあまり見かけない。

近年では、日本選手権の決勝戦に残ったのは「IHI瑞龍丸」

とのコラボの時など、あまり多く無いように記憶している。

だとすると、このツナカップは日本選手権よりさらに短い

国内最短の150m超スプリント戦だ、ここでは手数で漕ぐ

「ピッチ漕法」が随分と有利なような気もしている。

しかし、この会場は海水域だ。琵琶湖や大川等の淡水とは

艇の喫水も変わるし、水流も異なる。これはむしろ相生湾の

環境に近いかも知れない。

・・まあ、今回「IHI相生」は初参戦だ、この超短距離戦で、

どこまで「ペーロン漕ぎ」が通用するかは、観戦側の楽しみで

あり、そして、場合によっては「IHI相生」自身も楽しみに

しているのかも知れないのだ・・

兄妹チーム{IHI瑞龍丸」については、中編で詳しく紹介

しているが、「瑞龍丸」と同じくIHI瑞穂工場(東京)を

母体とした企業チームだ。「'98」の意味は「瑞龍丸」が

結成された1998年を由来にしていると聞く。

1998年というと、そろそろ結成20年となるという事だから、

まあ超ベテランチームではある。

混合の部の「IHI瑞龍丸」は新人美女選手達を乗せ、今回は

大会へ慣れる為の要素もあったかも知れないが、こちらの

「IHIゆめ '98」は、チャンピオンの部だ。

本大会での、2014,2015年の「混合の部」連覇のメンバーも

乗っている模様なので、より上位のカテゴリーでも通用する

かの「力試し」という要素も多分あるだろう。

兄妹チーム「IHI瑞龍丸」が新人を乗せた初回の様子見で

戦績が振るわなかった事は、中編記事で述べた通りだ。

なので、ここは兄貴分の「IHIゆめ'98」に頑張ってもらって、

なんとしてもマグロを持って帰りたいところであろう。

中編の混合の部「Bon Oyage」のところで詳しく紹介済み

である。

本ツナカップの傾向として、ダブルエントリーであっても

異カテゴリーである事が殆どだ。

他の大会では、ダブルエントリーは同一カテゴリー

(例:混合の部)であったりする事が多いのだが、

これもまた、本大会での「実力別カテゴリー分け」の

ルールに関連している事だと思う。

つまり、同一のカテゴリーに複数チームは、戦略的には

参戦しにくい状況だ。

まあでも、ダブルエントリーチームにとっても、実力差を

あえてつけて、それぞれのカテゴリーに臨むなど、今までに

無い新たな戦略的要素が出てくるので、これはこれで競技側も

観戦側としても興味深いと思う。

なお、「ドラポンズ」または「Bon Oyage」の過去の

本大会の戦績であるが、以下の通りだ

2012年 第2回大会 オープンの部B決勝(現在のチャレンジの

部に相当) 2位(Bon Oyage)

2013年 第3回大会 チャレンジの部 優勝(ドラポンズ)

2014年 第4回大会 台風の為大会中止

2015年 第5回大会 混合の部 2位(Bon Oyage)

2016年 第6回大会 混合の部 2位(Bon Oyage)

まあ、こうして振り返って見ると「ドラポンズ」または

「Bon Oyage」の入賞率は、かなり高い事がわかる。

そして今年はダブルエントリーである、すでに混合の部では

「Bon Oyage」が3位に入った事を紹介済みだ。

「ドラポンズ」初のダブル入賞なるか? そこが本大会での

の見所である。

なお、本ツナカップ大会において、過去、ダブルエントリー

チームがダブル入賞した前例はまだ無い。

いわずとしれた、今年の日本一(日本選手権、混合の部)で、

本大会の常連チームだが、かつては「村田Black」の名前で

本大会に参戦していた事もある。

戦績は「村田Black」としてチャンピオンの部等で

2012、2013年に優勝。

台風で一年空き、その後は「INO-G」として参戦、

2015~2016年がいずれも2位だ。

近年の連続2位は調子が悪かったのではなく、前述のように、

異カテゴリー日本一の「bp」と当たったからだ。

今年は「pp」が不在だ、だからまあ「INO-G」の優勝は

ほぼ確定的なのだが、まあでも、普通に勝つだけでも

面白味は無い。過去、様々な大会で栄冠を手にして来た

「優勝常連」の「INO-G」だ、ここは観客や他チームをも

魅了する「魅せる勝ち方」を期待したいところだ。

I「匠さん、日本選手権優勝の時は、いい写真をありがとう」

匠「いいえ・・ まあでも、あの決勝は凄かったです。

2013年から2015年まで3連覇の黄金期があって、

2016年には東ドラさんに破れてしまった、普通に考えれば

もうそこから復活はありません。

一度負けたら、もう勝てないのがスポーツの世界ですね。

でも「INO-G」さんは違った、今年再び栄冠を手に

したのは、本当に凄い事だったと思いますよ!」

I「そうですね・・実際、我々も、もう優勝は出来ないかと

思っていましたよ。今年勝てて本当に良かったです」

匠「で、今日、優勝したら、今年のベストチームの1つとして

年末の記事で紹介しようと思っているのですよ」

I[本当ですか? よし、頑張ろう」

匠「まあ、今日は勝てるとは思いますが、良い勝ち方を

期待しています」

I「はい、了解です」

静岡協会の主体チームであり、本大会のホストチームの

1つでもある。そして今回の大会の運営に関しては、殆どが

「うみひ」のメンバーによるものだ。

(他にも「中電龍舟」、「漕げルンです」等、本大会参加の

地元チームにも手伝っていただいている)

今から6年前の2011年の話だが、「海猿火組」や「鈴与龍舟」

の企画提案によって本大会が開始された。

静岡県では既に御前崎(市長杯)大会が行われていたが

2つ目の大会は、より交通の便が良く、観客動員も期待できる

清水で行われる事となり、「清水港マグロまつり」の一環の

イベントとして行われる事で、様々な相乗効果も期待できた。

地元のビギナーチームが主体で、東京からも少数のチームが

参加した、その第1回大会で「海猿火組」は容赦の無い漕ぎで

ぶっちぎりの優勝をした。まあ、当時の「海猿火組」は

極めて競技志向の強いチームであり、その年は御前崎で勝ち、

日本選手権でも3位に入り、絶好調であったのだ。

そして、その第1回ツナカップでは、「鈴与龍舟」が2位、

3位にも「静岡協会」が入り、すなわち「言い出しっぺ」

のチームが上位を独占する結果となってしまったのだ。

私は、その大会を観戦撮影しており、大会終了後の夜の

静岡協会の慰労会にも参加した。その際、私は「海猿火組」

等の本大会の運営メンバーにこう言った・・

匠「ダメですよ。自分達が勝ってどうするのですか?

せっかく新しいビギナーチームやら、遠く県外からも

集まってきているのに、”つまらない”と言って、

もう来なくなってしまいますよ」

これは「海猿火組」にとっては結構衝撃的な意見だった模様だ、

彼らは、これまで「クラブチーム」として「勝つ事だけを目標に」

ひたすら練習を繰り返し努力して来たのだ。スポーツのチームに

おいては、勝つ事以外の活動目的については、普通は、なかなか

考える事は無いかも知れない。

そこから「海猿火組」の考え方は少しづつ変わっていく、

翌年からは、もう、ガツガツと勝ちに行く事は無くなった。

海「運営に専念しますよ」とは言っていたのだが、

運営というよりは、新しい考え方を導入した「素晴らしい大会」

を創り上げる事に、むしろ夢中になっていたのかも知れない。

幸いにして「静岡協会」は自分達そのものだ、新しい事を

始めるのに、一々、周囲を説得する必要は無い。

さらに数年が過ぎ、大会には様々な工夫が取り入れられた、

「実力別カテゴリー分け」もその1つだし、参加チームに

喜ばれるような事は、それが細かい事であっても、何でも

取り入れていった。

なんと、チームとしての「海猿火組」は、大会に参戦しない

年もあった、あれほど勝ちに拘っていたチームが、である。

そして、その頃から、本大会の基本コンセプトである

「おもてなし大会」の骨子が出来あがっていたのだ。

それと前後して、本大会に県外からの参戦が急増した。

当初は関東からの参戦チームが多く、次いで関西からも

どんどんと参加が増えていった、県外チームが過半数を

越えるようになってからは、もう留まる事を知らない。

参加希望チーム多数で、やむなく抽選を行ったりもした。

数年後の現在、ついに静岡県外のチーム比率は8割となり

下手をすると、もう2~3年すると静岡チームは居なくなって

しまいそうだが、その点では、ちょっと様子は違うだろう。

強いチームが参戦する場合は、「海猿火組」も地元の強豪

として、ちゃんと「お手合わせ」をするのだ。

その結果で、県外チームが勝ったとしても、それは別に

「海猿火組」が手を抜いている訳では無い、正々堂々と

勝負した結果なのだ、まあでも、そのあたりは絶妙の

バランスというか、あうんの呼吸というか・・・

ともかく「うみひ」(海猿火組)は、今や「大人のチーム」

に成長した、自らのチーム名を「うみひ」と呼ぶように

なったのも、それらの心境の変化が影響しているのかも

知れない。そして、それもこれも、本ツナカップの運営を

通じての進化なのだろう、と私は思っている。

自分達が考えている以外の異なる価値観が存在する、その

「世界の広さ」を認識した上で、自分達の生き方を決めれる訳だ。

それが「大人の視点」と言うものであろう・・

つかない接戦となった。まあもしかすると、百戦練磨の

チームばかりだから、バトルロワイヤル制である予選は

適当に「流し」て、決勝や順位戦で、全力で対戦相手を

叩きに来るのかも知れない。

5チームの内、順位戦以上に出れるのは4チーム、

つまり1チームだけ敗れる事になるのだが、残念ながら

上写真の「IHIゆめ'98」が脱落だ。

ただまあ、「IHI瑞龍丸」軍団は、今年はチーム再編の

スタートの年だ。もじベストメンバーで、戦略も良く考えて

臨んだ試合に巻けたらショックかも知れないが、今年の状況は

あくまで様子見の段階であるから、負けても、ネガティブな

意識には、あまりならない事であろう。

チャンピオンの部、上位4チームの組み合わせは以下の通り。

3位決定戦出場チーム

「IHI相生」(兵庫)

「ドラポンズ」(東京)

優勝決定戦出場チーム

「INO-G」(埼玉)

「うみひ」(静岡)

---

さて、ここで決勝戦の結果の前に、昼休みに行われた

「ジャンケン大会」の模様について紹介しておこう。

まずは、MCのスナオさんと全員でジャンケンし、勝者の人数が

減ってきたところで、前に出てきて選手同士の直接勝負だ。

このプロセスが賞品の数の分だけ何度か繰り返される。

賞品はエスパルスグッズ等である、中には試合の観戦券とか

もあって、地域的に行き難いような場合もあるのだが、

県外選手の中には、熱心なサッカーファンも多く、

「日本の何処であって見に行く」等と言う人も居る。

例えば選手が200人居て、その中で最後の1人まで勝ちあがる

確率は1/200だ。だかそれを2回も続けて勝っているのだから、

4万分の1の確率となる! 色紙と観戦券を貰った様子だ。

東「観戦券、見に行けそうにも無いなぁ・・」と言っていたので

匠「あ、多分、XXチームの選手は欲しがると思いますよ」

と、エスパルスファンの多いチーム名を知らせておいた。

表彰式の準備(賞状など)の時間に行われていた。

今回、昼休みに行ったのは、時間短縮と調整の為だろう。

聞くところによると、今日の大会は会場の都合で、終了時刻

の厳守が求められていた模様だ。

---

さて、残りは2レースだ。

まずは3位決定戦、「IHI相生」vs 「ドラポンズ」だが、

このレースは大接戦、ほぼ同時のゴールとなったが、

ほんのコンマ3秒程、「ドラポンズ」が上回った。

これで「ドラポンズ」は本大会史上初のダブル入賞。

まあでも「IHI相生」は、苦手な(?)超短距離戦で

十分に善戦したと居えるだろう。

今年はマグロを貰えなかったが、これに懲りず、来年以降も

また引き続き参加していただきたいと思う。

なお、入賞しなくても全チームに賞品が出るのは前述の通りだが、

加えて、全参加選手に参加賞として、高級ツナ缶が配られている。

スーパー等で売られているツナ缶の3~4倍も高価な高級品だ。

こちらは、ヨットハーバー桟橋からの撮影ポジションでは

無く、デッキからの観戦の状態。ご覧のように多数の停泊中の

ヨットが邪魔になり、撮影チャンスが一瞬しか得られない。

この状態だと、高性能デジタル一眼レフを使った方が

AFの追従性や連写、レリーズタイムラグの点で有利だ。

だが、今回使用の機材は、前記事でも説明したように

コンパクト機ばかりである、瞬発力の無い機材なので、

これはなかなか難しい撮影だが、まあ、今回は、あえて

そういう機材選択をしているので、やむを得ない。

彼はEOS 6D(高級一眼レフ)を使っている。

まあ、こういった機材が本来はドラゴン撮影用には必要であろう。

ところで、近年、外国人の観光客(インバウンド)が増えて

いるが、彼らの持つデジタル一眼レフのストラップ(吊り紐)

は、一般的な付属品では首からかけるようにするのだが、

彼のように少し特殊なストラップ(別売品)を使っている人が、

かなり多いように思える(何故なのかは良くわからない)

栄冠は、埼玉の「INO-G]か、地元静岡の「うみひ」か・・?

「今日も良い大会運営が出来た」といった満足げな表情で、

もはや、勝ち負けに拘っている様子は無い。

でも、当然手を抜くような事はしない、それはアスリート

としては失礼な話となる。ここは、あくまで全力で「INO-G」

に立ち向かうのみだ。

だいたいこれが一般的な会場の距離感だ、むしろ本大会は

150m戦の最短スプリントレースなのでだいぶ近い方だ。

結局、ドラゴンの撮影には、よほどの望遠レンズが必要だ、

という事が良くわかるであろう・・

さて、決勝レースが始まった。

「INO-G」速い!

追従している、2チームとも結構良いタイムが出そうだ。

「INO-G」が少しづつリードを広げていく終盤戦、

超短距離戦なので、よほどの事が無いと逆転は有り得ない。

「INO-G」の優勝はもう確定だが、あと注目はタイムである、

カテゴリーこそ違えど「芦屋人」の予選の最速タイム

41秒70を上回れるかどうか・・?

見事なレースであった、そして「良い勝ち方」をしたと思う。

「INO-G」に続く全体の2位の好タイムだ。

なかなか良いレースだった。

---

総評だが、今回もなかなか完成度の高い大会運営であった。

ごく小さいところで、いくつか気になる点はあったが、

全体の出来の良さに比べては問題となるレベルでは無い。

このレベルであれば、また今年も、参加選手達の満足度は

極めて高い大会となったであろう事は確実だ。

大会環境、エンジョイ度、競技志向、観戦の楽しさ、

その全てがハイレベルでバランスされている。

・・なかなか良い大会でした、企画、運営のスタッフの皆様、

そして参加選手の皆様、お疲れ様でした。

来年もまた、本大会が盛り上がる事を期待して、

では、安心して帰途につく事にしよう・・

次回ドラゴン記事に続く・・

恐らくはスモール選手権の観戦記事となるだろう。