静岡県のマニアックなスポットを巡るシリーズ記事。

今回は、駿河の国、旧東海道での独特の土地を2箇所紹介する。

![c0032138_17090766.jpg]()

直線距離でおよそ8.5kmほど離れた場所にある標高150m程の峠だ。

地名で言うのであれば、静岡市駿河区と藤枝市岡部町にまたがる

境の土地となる。

現代では東海道(1号線)がすぐ近くを走っているが、大都市間を

車等で移動する際には、ほぼ東名高速を走るだろうから、こうした

「地道」は旅行や仕事上での移動の際には気付かないかも知れない。

しかも、「宇津ノ谷」は、現在の東海道からは少しだけ外れた

ところにある。この地の現在の東海道はトンネル(平成版)が

開通しているので、皆そちらを通るのだ。

「宇津ノ谷」の古い町並みは、元々は旧東海道であり、

(平成)トンネルを通らない状態で、迂回をする峠越えのルート

上にあるから、地元静岡の人でも、殆ど訪れた事は無いのでは

なかろうか?

![c0032138_17090846.jpg]()

昔ながらの旧東海道の雰囲気が、今なお色濃く残っているという

事になる。

本シリーズ記事は「静岡県のマニアックなスポットを紹介する」

という趣旨で、旧東海道を訪れる事もかなり多く、実際にそれらの

場所を訪れて紹介記事を書いていたが、それらの中でも、現代まで

古い町並みが残っているケースは、殆どが新たな道やトンネルが

出来た事で「旧東海道が取り残された」状況であった。

車が頻繁に往来する新道での古い町並みは、近年に「観光宿場」

として整備されたケース以外ではありえない。そして、そうした

観光用の「新築の古い町並み」を見せられても、あまり面白くは

無い、と思う観光客も、私も含め、多く居る事であろう。

---

さて、アクセスであるが、新幹線・在来線の静岡駅を降りてから、

「宇津ノ谷」に向かうのには、公共交通機関としては路線バスを

利用するしかない。

が、路線バスの本数は意外に多く、20~30分間隔で発着している。

料金は460円(2017年現在)、時間は45分~50分はかかってしまい、

実際の距離(約10km)の割には結構遠いというという印象だ。

バス停「宇津ノ谷入り口」は、国道1号線の、車が頻繁に通る

場所にあるが、ここからトンネルに向かわず歩道橋(上写真)を

渡って山側の道に入ると、早速、古い町並みが現れる(冒頭写真)

そこからは立て札を目処に、さらに旧東海道を歩いていくと

上り坂の中、古い町並みがしばらく続いている。

![c0032138_17090834.jpg]()

ものの変遷がわかる事だ。

この地に平安時代から続く古道(蔦の細道)は、後に旧東海道と

なり、江戸時代までも使われていた。

その後、明治となって初めてトンネルが掘られ、便利に通過

できるようになったが、これは車が通るのは困難な幅であった為、

昭和になって、新たに昭和トンネルが計2回に渡って掘られ、

さらにモーターリーゼーションの発達から、平成トンネルが

1998年に開通している。

これにより、現代では車での国道1号線の(平成)トンネル内の

移動であれば、ここが峠である事はわからない。

普通に通過してしまうだろうし、そもそもわざわざ峠を迂回する

車は無いであろう。

さて、今回はバス停から徒歩で「明治トンネル」までの範囲を

散策してみる事にしよう。

![c0032138_17090849.jpg]()

しか無いが、延々上り坂であり、途中は道というより階段と

なってしまうので、30分程度は時間がかかってしまう。

階段ではトレーニングをしている大学生の運動部らしき人も居た。

峠の頂上付近では展望も良く、お弁当を広げたピクニップ気分の

家族連れも居た。

![c0032138_17090796.jpg]()

しかし、この先がどこまでどのように続いているか不明であったし、

距離もありそうなので、通過は断念した。

(注:モバイル地図を見ると、トンネルを抜けると再度国道1号線

に合流して、そこにはバス停もありそうなのだが、WEBのマップは、

高低差がわからず、徒歩道が殆ど不明な為、場合よっては車道を

延々と迂回して、アップダウンが厳しい等の状況になりやすい。

Web地図は、そもそも徒歩用には向かない。徒歩向けには、別途

ウォーキング用マップ等を予め入手しておかないと道がわからない)

![c0032138_17090745.jpg]()

あったのだが、さすがにこちらは、明治トンネルよりもさらに

怪しげだ。よく江戸時代以前の人達は、こういう道を歩いて

東海道を踏破していたと関心する。

「獣」や「山賊」が出そうで(汗)、なかなかの難所であった

事だろう。

まあしかし、「宇津ノ谷」は古くて風情の残る良い町並みでは

あるが、いかんせん観光地としては距離が短く、1時間ほどで

往復が出来、見終わってしまう。

小さいカメラを持っての「撮影散歩」としては物足りないので、

これから他の場所に移動してみる事としよう。

なお、撮影散歩に適したカメラは小型軽量である事が最重要だ、

今回は「PENTAX Q7」に「02標準ズーム」を装着している。

![c0032138_17091765.jpg]()

レンズ交換式ミラーレス機であるが、エフェクト性能に優れて、

こういった小旅行用途にはなかなか適している。

ただし、超小型軽量機とは言え、小型カメラバッグの仕切りの

1列を占有してしまう中途半端なサイズだ。

まあ、首からかけておくか、バッグには「Q7」に加えて他のもの

(ペットボトルの飲料など)も、一緒の列に入れておけば良い。

「Q7」は現在生産終了の模様だが、まだ中古は入手可能だ。

(上写真のセットであれば、1万円台後半位で入手できる)

他にも何台かカメラを持ってきているが、殆ど駅のコインロッカー

に預けてきた、それらは翌日の清水のボート大会撮影用で、

観光向けでは無いのだ。

---

さて、次いで「宇津ノ谷」から、バスで「丸子」地区に向かう。

丸子は「まりこ」と読み、旧地名の「鞠子」から来ている。

旧東海道の宿場町があった事、そして、その昔、静岡の浅間神社

(せんげんじんじゃ)の改修で全国から職工が集まり、そのまま

住み着いたので、その後も伝統工芸の町として発展したとの

事である。

![c0032138_17091759.jpg]()

「歩けるかも?」とは思ったが、途中はずっと国道1号線なので、

写真的には面白味(被写体)があまり無く、バス移動とした。

なお、「宇津ノ谷」と「丸子」は同じバスの路線だし、静岡駅に

戻るのは、再度同じ系統のバスに乗れば良い。

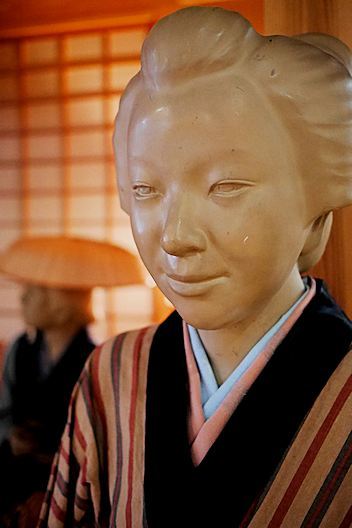

「丸子地区」の観光的施設としては「駿府工芸館」がある、

ここに各種の伝統工芸品が集約しているのは勿論であるが、

このあたり一帯は、毎年10月上旬には「里山芸術祭」と言う

イベントが行われていて、民家や寺社などに、様々な工芸作家の

作品が展示されている。

![c0032138_17091732.jpg]()

ところで、写真と言う物を考えると、他人の作品を

撮ったところで、撮影者自身の手柄にはなりえない、

あくまで偉いのは、作品を作った側なのだ。

これは写真をもアート、あるいは著作物として考えれば、

基本中の基本の話なのだが、残念ながら、世の中一般の人達は、

あまりそれがわかっていない模様だ。

「SNS映え」等と言って、他人の作品(芸術的な作品のみならず

食べ物なども同様だ)を撮っても、本人の「主張」にはならない。

むしろ、そのように「他人の力を借りて」自身のSNSを盛り上げよう

とするやり方には反発すら覚えてしまうが、まあ結局、その人

自身には、主張とか言いたい事やら一次情報等が何も無いのであれば、

それはもう、そこまでの話だ、とも思っている。

![c0032138_17091680.jpg]()

そそる訳でもなく、本来、ここ「丸子」が古くからの宿場町であった

という事で、そうした景観(古い町並み等)を期待していた要素も

あったのだが、この地域も開発が進んでいて、古い町並み等は

残念ながら殆どが失われてしまっていた。

なお、そうした状況は、現代であれば「ストリートビュー」等の

WEB機能を使えば、家に居ながらにして、行きたい場所の景観を

予め見て調べておく事も勿論可能だ。

しかし、それだと、面白味が無いんだよね・・・

やはり旅行と言うものは、現地に行って、初めて、ああこういう

場所なのか、という事を知るようにしないと、感動というものも、

印象というものも何も残ら無い事であろう。

下手をすると行った気になって、「もうわかったから、いいよ」と

そこに行く必要を感じなくなってしまうかも知れない。

![c0032138_17091684.jpg]()

「ストリートビュー」で見ている景色を、バーチャル(仮想的)な

カメラで、構図や絞りや露出を設定して撮影が出来るようになる

かも知れない、つまり、家に居ながらにして現地の写真が撮れる

という事だ。

これはさほど困難な技術だとは思えず、最低限の機能であれば、

「ストリートビューを画面キャプチャーする」ようなものでも

何とかなる。

ピント位置とかの自由度を高めたければ、そういう技術も既にあり、

例えば、米Lytro社の「ILLUM」というデジタルカメラでは、

「ライトフィールド」という特殊な技術により、多数の光路から

なる映像を同時に撮影し、後で、それを選択(例、ピント位置が

異なる映像を選ぶ)という事ができるカメラが、すでに3年以上前に

市販されている。

「ILLUM」は元々は結構高価なカメラであったが、近年、非常に

安価な(2~3万円)中古相場となっていて、購入しようか?と

迷ったが、あまり用途が無さそうなので見送った。

ピント位置を変える程度の機能であれば、最初からそういう

複数の意図による写真を撮っておけば済むからだ。

まあでも、ライトフィールドのエンジンのユニットだけ出て、

任意にレンズ交換が出来るのであれば、ちょっと興味が出るかも

知れない。(注:現行の「ILLUM」はレンズ固定式だ、

それから、近年のPANASONICのミーラレス機に搭載されている

「フォーカス・セレクト」機能でも、同様にピント位置が後で

選べる模様だ、ただ、その機能のあるカメラは未所有なので、

どの程度の自由度があるかは不明だが・・)

で、「居ながらにして遠くの場所の写真を撮る」という話に戻る、

前述のようなピント位置変更等の新技術を使ったとしても、

Web運営側では各地の写真(ストリートビュー)を撮り直す、

という手間が出るが、まあ現在のストリートビューも数ヶ月に

一度は撮り直すさないと古くなるからダメなそうなので、

手間は一緒であろう。

そういうストリートビューが出来れば、WEB上で、仮想カメラの

マニュアルフォーカスや露出補正やズーム構図等をいじくって、

自分の好みの風景写真が現地に行かずとも撮れてしまう訳だ。

![c0032138_17093008.jpg]()

現地に行かずして旅行写真を撮るなどは、本当に便利な事なの

だろうか? 私個人としては、そういう便利なシステムが出来た

としても、きっと利用はしない、あえて時間やお金をかけても

現地に行って、自分のカメラで写真を撮りたいと思うであろう。

そうでないと、あまりに「インスタント」(安直)すぎるからだ。

そして、その土地で得た心情的な印象は、家に居ながらでは

わからない、そこに行って、初めて得られる感覚だ。

そういう事(印象)が、旅行においても、絵画や俳句や写真等の

アートとしては、一番重要な事ではなかろうか?

そうした「感覚」を持たなければ、写真において「珍しいモノ」

とか、「好きなモノ」「ハレの日」(冠婚葬祭の記念撮影など)

あたりにしか被写体としての興味が持てなくなってしまう。

それでは、あまりに「自分(個)」というものが無さすぎる。

そして、ビギナーの撮る写真が、ほぼ全てそういうモノである

事は非常に気になっている事だ、そういう写真では、その場に

居さえすれば誰が撮ってもほとんど同じ写真となる事であろう。

ましてや、何人もが三脚を並べて皆同じ写真を撮っているなど、

アート感覚では論外の話だ。

自身の感覚や個性がまずありきで、そこから被写体を選ぶ感覚も

撮影者個々に異なる、その感覚を「表現」するのが写真であって、

その表現の為に、レンズやカメラ設定を選ぶ訳だ。

この考え方の順番は非常に大事な事であり、たとえば悪い例では

最初にカメラありきで、高性能で高価なカメラを買えば良い写真が

撮れると思っているなど、ズレまくっていてお話にもならない。

まあ結局、先に出てきた「インターネット仮想カメラ」も同じ

結論になるかな?

技術的な方法論としてはありうるが、心情的かつアート的な

話と考えれば、その技術を開発しても価値の無いものだ。

技術のわからない人ほど、技術を過信してしまうという事もある、

そりゃあ、フルサイズで画素数が多くて連写速度が速いカメラの

方が性能が高いし、技術的な優位点も確かにそこには存在する。

けど、その性能の力のみで自分が満足いく写真が撮れる訳では

無いのだ、まずは「心情」が最初に無いと、何も被写体として

見る事が出来なくなってしまう。(何も感じなくなってしまう、

これは、アートの世界で言う「見えてこない」という状態。

個人の能力や感性といった才能的な要素のみならず、その時の

心理状況などにも大きく左右される問題だ)

そして「なんとか、という技術が入っているから、このカメラや

レンズは良い」と言うのは、技術の意味がわからない人の論理だ。

それから「なんとか、と、かんとかと、どっちが凄い技術だ?」

というのも、殆ど意味の無い議論だ。

従来よりも高い目的効果を得る為の技術的アプローチは無数に

有りえる。そのどの方法を選ぶかは、開発側のコンセプトであり

そこにもまた個性あるいは違いが出てくる。

その新技術が達成された場合の効果には確かに差異はあるだろう、

だが、例えば、階段を作るのに、いっきに頂上まで上るように

するか、あるいは踊り場を作るか?と同様に、その技術開発において

段階的な差があっても、結局最終目的は同じである事が殆どだ。

それと、新しい技術を採用する事でもデメリットも存在する。

仮に、弱点が殆ど無い新技術でも、開発費の償却で「価格が高い」

という課題が存在する事であろう。

価格も含め、すべての点で優れた技術であれば、それは短期間で

「デファクト・スタンダード」(事実上の標準)となるだろうし

そうでなければ、他社の技術レベルを見て(対抗して)、また別の

新技術を開発する訳だから、結局短期間で、それらの新技術の

優位点は無くなり、いずれ皆、同等になってしまうのだ。

まあ良く見ていけば、様々な新技術には長所短所があるだろう、

でも、そこまで技術内容が良く分かっている人であれば、それを

単純に批判や落胆したりせずに、その技術の短所を回避しながら、

長所だけを活かす方法論も思いつく事が出来る筈だ。

新技術だけに受動的に頼って、写真を撮る(あるいは、他の分野

での様々な「作業」でも同じであろう)訳では無いのだ。

![c0032138_17093184.jpg]()

「撮るものが無い」と、撮影枚数が少ない人は特に要注意だ、

カメラやレンズの「性能に依存して」写真を撮る訳では無い、

必要な事は、何を見て、何を表現したいか、という心情的あるいは

想像力(創造力)としての側面だ。

撮影枚数だが、私の持論では、年間撮影枚数は最低限3万枚だ

(マニアのトリプルスリーの法則)、まあ、マニアならずとも、

一般初級中級カメラマンでも、このあたりは必須と見なしている。

それに達しない場合は「十分に被写体が見えていない」という課題

に直結する事であろう。なお、仕事が忙しいとかなんとかはあまり

理由にはならない、たとえば常にカメラを持ち歩いていれば日常の

中でも、通勤通学の途中でも、1日に数十枚やそこらの「被写体」

は存在している筈だ、別にこれは一眼レフでなくでも良い、携帯や

スマホのカメラでも、目についたものを撮って被写体を見る感覚

や創造性を養っていく事がとても重要だ。

さらに言えば、そこでの被写体は「珍しいモノ」とか、そういう

風に考えてもならないと思う、むしろそれは正反対であり、

簡単に言えば「自分にしか見えない何かを撮る」が正解であろう。

そしてそれは写真に限らず、絵画でも音楽でも、どんなアートで

あっても同じであろう、そういう感覚的な要素や個性が自分自身に

無ければ、その作業(撮影とか、演奏とか)は、ただの「習い事」

になってしまう。

---

余談が長くなったが、「丸子」の話に戻ろう。

![c0032138_17093115.jpg]()

あるいは期間展示されていて、なかなか見所がある。

そして入場料は無料の場合も多い模様だ。

(今回は全て無料で見学している)

展示している地元の工芸品はクオリティの高い高級品が多く、

目を楽しませてくれる。

展示品そのものの即売は無いが、もちろんお土産店等はある。

それから、この「丸子」地区の近隣の名物としては「とろろ汁」

そして「ソフトクリーム」が著名な模様だ。

「とろろ汁」は、いわゆる「麦とろ」であるが、「本能寺の変」

の時代(およそ430年以上前)から続く超老舗もあるとのこと。

江戸時代の歌川(安藤)広重の「東海道五十三次」の浮世絵にも、

丸子の名物として描かれているそうだ。

そして「里山芸術祭」の時期であれば、のどかな風景の近隣を

散策して楽しむ事もできるだろう。

まあでも、1箇所のみでの観光はやや物足りない感じもある、

やはり「宇津ノ谷」と「丸子」のセットで巡って楽しむのが

良いかも知れない。

なお、「宇津ノ谷」には店舗は少なく、飲食店は蕎麦屋さん等

が少数あるのみで、土産店は見かけなかった。

また近隣の「宇津ノ谷峠・道の駅」には飲食が出来る設備は無い

(トイレと飲料自販機はある)

まあ国道1号線沿いなので、車であれば、少し走れば飲食店は

いくらでもある。

対して「丸子」は飲食店は豊富なので、困る事は無いであろう。

![c0032138_17093020.jpg]()

知れないが、乗り換えも不要な1本道なので、路線系統を間違え

なければ問題無い。

バスの頻度は、平日と土曜は、およそ20分刻みの発着だが、

日曜日は30分に1本と、やや本数が少ない。

こうした場合は、あからじめWeb(静岡鉄道:なんじ?君)又は

バス停で時刻表をチェックし、バスをあまり待たないタイミング

になるように時間を調整しながら歩くのが、徒歩で移動する際の

ちょっとしたテクニックだ。

なお、様々な観光地では、目的地がわからなくなって迷ったり

路線バスがわからず、人に聞いたりしている観光客が依然多い。

何の為にスマホ等を持っているのだろうか? スマホはもとより

今時の(4G)携帯でも、現在地の地図や時刻表やルート探索、

公共交通機関の運賃検索等は、容易に情報を得る事ができる。

昔はいざ知らず、今時であれば、何でも人に聞けば良い、という

状況ではなくなって来ている。

自身で色々調べて情報を得る事も現代の旅行では必要な事だ。

それから、見知らぬ土地で名所を見て美味しいものを食べるだけが、

旅行のありかたでは無い事も当然の話であろう。

----

で、これらの場所へのアクセスの話だが、車の場合は、いずれも

国道1号線(東海道)沿いの町なので、見つけるのは容易だろう。

東名間を移動の際にも、ちょっと寄り道する程度で楽しめるかも

知れない。

![c0032138_17093087.jpg]()

なお、本シリーズ記事は、静岡県でのドラゴンボート大会の

観戦撮影の前後の趣味的な旅行記事としているため、大会の

開催頻度に合わせて、年に1~2回程度の掲載となっている。

今回は、駿河の国、旧東海道での独特の土地を2箇所紹介する。

直線距離でおよそ8.5kmほど離れた場所にある標高150m程の峠だ。

地名で言うのであれば、静岡市駿河区と藤枝市岡部町にまたがる

境の土地となる。

現代では東海道(1号線)がすぐ近くを走っているが、大都市間を

車等で移動する際には、ほぼ東名高速を走るだろうから、こうした

「地道」は旅行や仕事上での移動の際には気付かないかも知れない。

しかも、「宇津ノ谷」は、現在の東海道からは少しだけ外れた

ところにある。この地の現在の東海道はトンネル(平成版)が

開通しているので、皆そちらを通るのだ。

「宇津ノ谷」の古い町並みは、元々は旧東海道であり、

(平成)トンネルを通らない状態で、迂回をする峠越えのルート

上にあるから、地元静岡の人でも、殆ど訪れた事は無いのでは

なかろうか?

昔ながらの旧東海道の雰囲気が、今なお色濃く残っているという

事になる。

本シリーズ記事は「静岡県のマニアックなスポットを紹介する」

という趣旨で、旧東海道を訪れる事もかなり多く、実際にそれらの

場所を訪れて紹介記事を書いていたが、それらの中でも、現代まで

古い町並みが残っているケースは、殆どが新たな道やトンネルが

出来た事で「旧東海道が取り残された」状況であった。

車が頻繁に往来する新道での古い町並みは、近年に「観光宿場」

として整備されたケース以外ではありえない。そして、そうした

観光用の「新築の古い町並み」を見せられても、あまり面白くは

無い、と思う観光客も、私も含め、多く居る事であろう。

---

さて、アクセスであるが、新幹線・在来線の静岡駅を降りてから、

「宇津ノ谷」に向かうのには、公共交通機関としては路線バスを

利用するしかない。

が、路線バスの本数は意外に多く、20~30分間隔で発着している。

料金は460円(2017年現在)、時間は45分~50分はかかってしまい、

実際の距離(約10km)の割には結構遠いというという印象だ。

バス停「宇津ノ谷入り口」は、国道1号線の、車が頻繁に通る

場所にあるが、ここからトンネルに向かわず歩道橋(上写真)を

渡って山側の道に入ると、早速、古い町並みが現れる(冒頭写真)

そこからは立て札を目処に、さらに旧東海道を歩いていくと

上り坂の中、古い町並みがしばらく続いている。

ものの変遷がわかる事だ。

この地に平安時代から続く古道(蔦の細道)は、後に旧東海道と

なり、江戸時代までも使われていた。

その後、明治となって初めてトンネルが掘られ、便利に通過

できるようになったが、これは車が通るのは困難な幅であった為、

昭和になって、新たに昭和トンネルが計2回に渡って掘られ、

さらにモーターリーゼーションの発達から、平成トンネルが

1998年に開通している。

これにより、現代では車での国道1号線の(平成)トンネル内の

移動であれば、ここが峠である事はわからない。

普通に通過してしまうだろうし、そもそもわざわざ峠を迂回する

車は無いであろう。

さて、今回はバス停から徒歩で「明治トンネル」までの範囲を

散策してみる事にしよう。

しか無いが、延々上り坂であり、途中は道というより階段と

なってしまうので、30分程度は時間がかかってしまう。

階段ではトレーニングをしている大学生の運動部らしき人も居た。

峠の頂上付近では展望も良く、お弁当を広げたピクニップ気分の

家族連れも居た。

しかし、この先がどこまでどのように続いているか不明であったし、

距離もありそうなので、通過は断念した。

(注:モバイル地図を見ると、トンネルを抜けると再度国道1号線

に合流して、そこにはバス停もありそうなのだが、WEBのマップは、

高低差がわからず、徒歩道が殆ど不明な為、場合よっては車道を

延々と迂回して、アップダウンが厳しい等の状況になりやすい。

Web地図は、そもそも徒歩用には向かない。徒歩向けには、別途

ウォーキング用マップ等を予め入手しておかないと道がわからない)

あったのだが、さすがにこちらは、明治トンネルよりもさらに

怪しげだ。よく江戸時代以前の人達は、こういう道を歩いて

東海道を踏破していたと関心する。

「獣」や「山賊」が出そうで(汗)、なかなかの難所であった

事だろう。

まあしかし、「宇津ノ谷」は古くて風情の残る良い町並みでは

あるが、いかんせん観光地としては距離が短く、1時間ほどで

往復が出来、見終わってしまう。

小さいカメラを持っての「撮影散歩」としては物足りないので、

これから他の場所に移動してみる事としよう。

なお、撮影散歩に適したカメラは小型軽量である事が最重要だ、

今回は「PENTAX Q7」に「02標準ズーム」を装着している。

レンズ交換式ミラーレス機であるが、エフェクト性能に優れて、

こういった小旅行用途にはなかなか適している。

ただし、超小型軽量機とは言え、小型カメラバッグの仕切りの

1列を占有してしまう中途半端なサイズだ。

まあ、首からかけておくか、バッグには「Q7」に加えて他のもの

(ペットボトルの飲料など)も、一緒の列に入れておけば良い。

「Q7」は現在生産終了の模様だが、まだ中古は入手可能だ。

(上写真のセットであれば、1万円台後半位で入手できる)

他にも何台かカメラを持ってきているが、殆ど駅のコインロッカー

に預けてきた、それらは翌日の清水のボート大会撮影用で、

観光向けでは無いのだ。

---

さて、次いで「宇津ノ谷」から、バスで「丸子」地区に向かう。

丸子は「まりこ」と読み、旧地名の「鞠子」から来ている。

旧東海道の宿場町があった事、そして、その昔、静岡の浅間神社

(せんげんじんじゃ)の改修で全国から職工が集まり、そのまま

住み着いたので、その後も伝統工芸の町として発展したとの

事である。

「歩けるかも?」とは思ったが、途中はずっと国道1号線なので、

写真的には面白味(被写体)があまり無く、バス移動とした。

なお、「宇津ノ谷」と「丸子」は同じバスの路線だし、静岡駅に

戻るのは、再度同じ系統のバスに乗れば良い。

「丸子地区」の観光的施設としては「駿府工芸館」がある、

ここに各種の伝統工芸品が集約しているのは勿論であるが、

このあたり一帯は、毎年10月上旬には「里山芸術祭」と言う

イベントが行われていて、民家や寺社などに、様々な工芸作家の

作品が展示されている。

ところで、写真と言う物を考えると、他人の作品を

撮ったところで、撮影者自身の手柄にはなりえない、

あくまで偉いのは、作品を作った側なのだ。

これは写真をもアート、あるいは著作物として考えれば、

基本中の基本の話なのだが、残念ながら、世の中一般の人達は、

あまりそれがわかっていない模様だ。

「SNS映え」等と言って、他人の作品(芸術的な作品のみならず

食べ物なども同様だ)を撮っても、本人の「主張」にはならない。

むしろ、そのように「他人の力を借りて」自身のSNSを盛り上げよう

とするやり方には反発すら覚えてしまうが、まあ結局、その人

自身には、主張とか言いたい事やら一次情報等が何も無いのであれば、

それはもう、そこまでの話だ、とも思っている。

そそる訳でもなく、本来、ここ「丸子」が古くからの宿場町であった

という事で、そうした景観(古い町並み等)を期待していた要素も

あったのだが、この地域も開発が進んでいて、古い町並み等は

残念ながら殆どが失われてしまっていた。

なお、そうした状況は、現代であれば「ストリートビュー」等の

WEB機能を使えば、家に居ながらにして、行きたい場所の景観を

予め見て調べておく事も勿論可能だ。

しかし、それだと、面白味が無いんだよね・・・

やはり旅行と言うものは、現地に行って、初めて、ああこういう

場所なのか、という事を知るようにしないと、感動というものも、

印象というものも何も残ら無い事であろう。

下手をすると行った気になって、「もうわかったから、いいよ」と

そこに行く必要を感じなくなってしまうかも知れない。

「ストリートビュー」で見ている景色を、バーチャル(仮想的)な

カメラで、構図や絞りや露出を設定して撮影が出来るようになる

かも知れない、つまり、家に居ながらにして現地の写真が撮れる

という事だ。

これはさほど困難な技術だとは思えず、最低限の機能であれば、

「ストリートビューを画面キャプチャーする」ようなものでも

何とかなる。

ピント位置とかの自由度を高めたければ、そういう技術も既にあり、

例えば、米Lytro社の「ILLUM」というデジタルカメラでは、

「ライトフィールド」という特殊な技術により、多数の光路から

なる映像を同時に撮影し、後で、それを選択(例、ピント位置が

異なる映像を選ぶ)という事ができるカメラが、すでに3年以上前に

市販されている。

「ILLUM」は元々は結構高価なカメラであったが、近年、非常に

安価な(2~3万円)中古相場となっていて、購入しようか?と

迷ったが、あまり用途が無さそうなので見送った。

ピント位置を変える程度の機能であれば、最初からそういう

複数の意図による写真を撮っておけば済むからだ。

まあでも、ライトフィールドのエンジンのユニットだけ出て、

任意にレンズ交換が出来るのであれば、ちょっと興味が出るかも

知れない。(注:現行の「ILLUM」はレンズ固定式だ、

それから、近年のPANASONICのミーラレス機に搭載されている

「フォーカス・セレクト」機能でも、同様にピント位置が後で

選べる模様だ、ただ、その機能のあるカメラは未所有なので、

どの程度の自由度があるかは不明だが・・)

で、「居ながらにして遠くの場所の写真を撮る」という話に戻る、

前述のようなピント位置変更等の新技術を使ったとしても、

Web運営側では各地の写真(ストリートビュー)を撮り直す、

という手間が出るが、まあ現在のストリートビューも数ヶ月に

一度は撮り直すさないと古くなるからダメなそうなので、

手間は一緒であろう。

そういうストリートビューが出来れば、WEB上で、仮想カメラの

マニュアルフォーカスや露出補正やズーム構図等をいじくって、

自分の好みの風景写真が現地に行かずとも撮れてしまう訳だ。

現地に行かずして旅行写真を撮るなどは、本当に便利な事なの

だろうか? 私個人としては、そういう便利なシステムが出来た

としても、きっと利用はしない、あえて時間やお金をかけても

現地に行って、自分のカメラで写真を撮りたいと思うであろう。

そうでないと、あまりに「インスタント」(安直)すぎるからだ。

そして、その土地で得た心情的な印象は、家に居ながらでは

わからない、そこに行って、初めて得られる感覚だ。

そういう事(印象)が、旅行においても、絵画や俳句や写真等の

アートとしては、一番重要な事ではなかろうか?

そうした「感覚」を持たなければ、写真において「珍しいモノ」

とか、「好きなモノ」「ハレの日」(冠婚葬祭の記念撮影など)

あたりにしか被写体としての興味が持てなくなってしまう。

それでは、あまりに「自分(個)」というものが無さすぎる。

そして、ビギナーの撮る写真が、ほぼ全てそういうモノである

事は非常に気になっている事だ、そういう写真では、その場に

居さえすれば誰が撮ってもほとんど同じ写真となる事であろう。

ましてや、何人もが三脚を並べて皆同じ写真を撮っているなど、

アート感覚では論外の話だ。

自身の感覚や個性がまずありきで、そこから被写体を選ぶ感覚も

撮影者個々に異なる、その感覚を「表現」するのが写真であって、

その表現の為に、レンズやカメラ設定を選ぶ訳だ。

この考え方の順番は非常に大事な事であり、たとえば悪い例では

最初にカメラありきで、高性能で高価なカメラを買えば良い写真が

撮れると思っているなど、ズレまくっていてお話にもならない。

まあ結局、先に出てきた「インターネット仮想カメラ」も同じ

結論になるかな?

技術的な方法論としてはありうるが、心情的かつアート的な

話と考えれば、その技術を開発しても価値の無いものだ。

技術のわからない人ほど、技術を過信してしまうという事もある、

そりゃあ、フルサイズで画素数が多くて連写速度が速いカメラの

方が性能が高いし、技術的な優位点も確かにそこには存在する。

けど、その性能の力のみで自分が満足いく写真が撮れる訳では

無いのだ、まずは「心情」が最初に無いと、何も被写体として

見る事が出来なくなってしまう。(何も感じなくなってしまう、

これは、アートの世界で言う「見えてこない」という状態。

個人の能力や感性といった才能的な要素のみならず、その時の

心理状況などにも大きく左右される問題だ)

そして「なんとか、という技術が入っているから、このカメラや

レンズは良い」と言うのは、技術の意味がわからない人の論理だ。

それから「なんとか、と、かんとかと、どっちが凄い技術だ?」

というのも、殆ど意味の無い議論だ。

従来よりも高い目的効果を得る為の技術的アプローチは無数に

有りえる。そのどの方法を選ぶかは、開発側のコンセプトであり

そこにもまた個性あるいは違いが出てくる。

その新技術が達成された場合の効果には確かに差異はあるだろう、

だが、例えば、階段を作るのに、いっきに頂上まで上るように

するか、あるいは踊り場を作るか?と同様に、その技術開発において

段階的な差があっても、結局最終目的は同じである事が殆どだ。

それと、新しい技術を採用する事でもデメリットも存在する。

仮に、弱点が殆ど無い新技術でも、開発費の償却で「価格が高い」

という課題が存在する事であろう。

価格も含め、すべての点で優れた技術であれば、それは短期間で

「デファクト・スタンダード」(事実上の標準)となるだろうし

そうでなければ、他社の技術レベルを見て(対抗して)、また別の

新技術を開発する訳だから、結局短期間で、それらの新技術の

優位点は無くなり、いずれ皆、同等になってしまうのだ。

まあ良く見ていけば、様々な新技術には長所短所があるだろう、

でも、そこまで技術内容が良く分かっている人であれば、それを

単純に批判や落胆したりせずに、その技術の短所を回避しながら、

長所だけを活かす方法論も思いつく事が出来る筈だ。

新技術だけに受動的に頼って、写真を撮る(あるいは、他の分野

での様々な「作業」でも同じであろう)訳では無いのだ。

「撮るものが無い」と、撮影枚数が少ない人は特に要注意だ、

カメラやレンズの「性能に依存して」写真を撮る訳では無い、

必要な事は、何を見て、何を表現したいか、という心情的あるいは

想像力(創造力)としての側面だ。

撮影枚数だが、私の持論では、年間撮影枚数は最低限3万枚だ

(マニアのトリプルスリーの法則)、まあ、マニアならずとも、

一般初級中級カメラマンでも、このあたりは必須と見なしている。

それに達しない場合は「十分に被写体が見えていない」という課題

に直結する事であろう。なお、仕事が忙しいとかなんとかはあまり

理由にはならない、たとえば常にカメラを持ち歩いていれば日常の

中でも、通勤通学の途中でも、1日に数十枚やそこらの「被写体」

は存在している筈だ、別にこれは一眼レフでなくでも良い、携帯や

スマホのカメラでも、目についたものを撮って被写体を見る感覚

や創造性を養っていく事がとても重要だ。

さらに言えば、そこでの被写体は「珍しいモノ」とか、そういう

風に考えてもならないと思う、むしろそれは正反対であり、

簡単に言えば「自分にしか見えない何かを撮る」が正解であろう。

そしてそれは写真に限らず、絵画でも音楽でも、どんなアートで

あっても同じであろう、そういう感覚的な要素や個性が自分自身に

無ければ、その作業(撮影とか、演奏とか)は、ただの「習い事」

になってしまう。

---

余談が長くなったが、「丸子」の話に戻ろう。

あるいは期間展示されていて、なかなか見所がある。

そして入場料は無料の場合も多い模様だ。

(今回は全て無料で見学している)

展示している地元の工芸品はクオリティの高い高級品が多く、

目を楽しませてくれる。

展示品そのものの即売は無いが、もちろんお土産店等はある。

それから、この「丸子」地区の近隣の名物としては「とろろ汁」

そして「ソフトクリーム」が著名な模様だ。

「とろろ汁」は、いわゆる「麦とろ」であるが、「本能寺の変」

の時代(およそ430年以上前)から続く超老舗もあるとのこと。

江戸時代の歌川(安藤)広重の「東海道五十三次」の浮世絵にも、

丸子の名物として描かれているそうだ。

そして「里山芸術祭」の時期であれば、のどかな風景の近隣を

散策して楽しむ事もできるだろう。

まあでも、1箇所のみでの観光はやや物足りない感じもある、

やはり「宇津ノ谷」と「丸子」のセットで巡って楽しむのが

良いかも知れない。

なお、「宇津ノ谷」には店舗は少なく、飲食店は蕎麦屋さん等

が少数あるのみで、土産店は見かけなかった。

また近隣の「宇津ノ谷峠・道の駅」には飲食が出来る設備は無い

(トイレと飲料自販機はある)

まあ国道1号線沿いなので、車であれば、少し走れば飲食店は

いくらでもある。

対して「丸子」は飲食店は豊富なので、困る事は無いであろう。

知れないが、乗り換えも不要な1本道なので、路線系統を間違え

なければ問題無い。

バスの頻度は、平日と土曜は、およそ20分刻みの発着だが、

日曜日は30分に1本と、やや本数が少ない。

こうした場合は、あからじめWeb(静岡鉄道:なんじ?君)又は

バス停で時刻表をチェックし、バスをあまり待たないタイミング

になるように時間を調整しながら歩くのが、徒歩で移動する際の

ちょっとしたテクニックだ。

なお、様々な観光地では、目的地がわからなくなって迷ったり

路線バスがわからず、人に聞いたりしている観光客が依然多い。

何の為にスマホ等を持っているのだろうか? スマホはもとより

今時の(4G)携帯でも、現在地の地図や時刻表やルート探索、

公共交通機関の運賃検索等は、容易に情報を得る事ができる。

昔はいざ知らず、今時であれば、何でも人に聞けば良い、という

状況ではなくなって来ている。

自身で色々調べて情報を得る事も現代の旅行では必要な事だ。

それから、見知らぬ土地で名所を見て美味しいものを食べるだけが、

旅行のありかたでは無い事も当然の話であろう。

----

で、これらの場所へのアクセスの話だが、車の場合は、いずれも

国道1号線(東海道)沿いの町なので、見つけるのは容易だろう。

東名間を移動の際にも、ちょっと寄り道する程度で楽しめるかも

知れない。

なお、本シリーズ記事は、静岡県でのドラゴンボート大会の

観戦撮影の前後の趣味的な旅行記事としているため、大会の

開催頻度に合わせて、年に1~2回程度の掲載となっている。