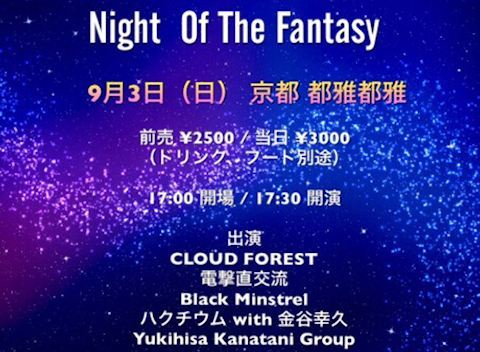

2017年9月3日(日)に京都寺町通四条下ルにある、老舗ライブ

ハウス「都雅都雅」(とがとが)にて行われた。

「Night Of The Fantasy」の模様より、後編。

![c0032138_14160508.jpg]()

のライブ演奏の模様について伝えて行くことにしよう。

![c0032138_14160593.jpg]()

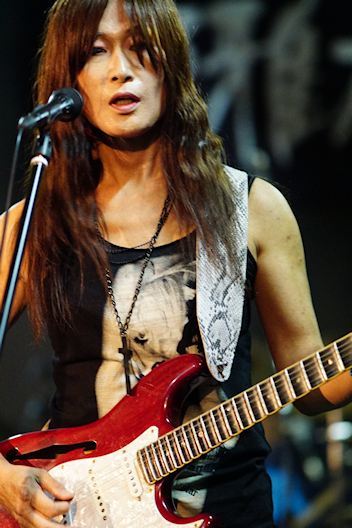

前記事の「ハクチウム」にもゲストプレーヤーとして参加している。

こちらの「Y.K.G.」は、正式名称「Yukihisa Kanatani Group」

であるが、通称「Y.K.G.」と言っているのは、恐らくだが、

1980年代に活躍した「M.S.G.」(マイケル・シェンカー・グループ)

のネーミング手法からヒントを得ているのだろう。

・・と言うのも、リーダーの金谷幸久氏と話すと、

金「ジェフ・ベックとリッチー・ブラックモアに影響を受けた」

と語っていた。

(注:「ザ・ジェフ・ベック・グループ」というバンドもあるが、

それを「J.B.G」とは省略しない模様である)

私が知る限り、両ギタリストは1970年代~1980年代に活躍した

代表的な(ハード)ロックギタリストだ、どちらも技巧派であり、

両者、フェンダー・ストラトキャスターというエレキギターを

使っている。(重厚な音色は出にくいが、速弾きに適する)

彼らに影響を受けた(憧れた)金谷幸久氏は、想像するに生粋の

ハードロック・ファンだと思われる、ちなみに今回のライブでの

金谷氏の使用ギターもジェフベックと殆ど同じモデルだと思われる

白のストラトキャスターである。

そして演奏曲も、元々はジェフベックのオリジナル曲だと思われるが

「Y.K.G.」で演奏するにあたり、かなりのアレンジが加わっている。

私個人的には、リッチー・ブラックモアの所属する「ディープ

パープル」の楽曲の方が好みなのだが、それをライブでやるのは

少々「俗っぽい」かも知れない。まあ「Y.K.G.」の彼らは「マニア」

でもあろうから、今回は「通好みの選曲」に徹したという事かな?

![c0032138_14160565.jpg]()

速弾きギターソロが炸裂する。

「これでもか!」と続く非常に長い速弾きフレース、そして8ビート

に乗せならも連続する三連符による、リズムが極めて取り難い難曲は、

アドリブと言うよりは、どちらかと言えば、高度な演奏テクニックの

見せ場と言えるであろう。

そしてギターのトレーニングにも役立つかも知れない。

事実、この曲をコピー(完全に同じに弾けるように練習)する事で

エレキギターのトレーニングをする練習カリキュラムもある模様だ。

で、「練習曲」と言うと、なんだか「簡単な曲」という印象を受けて

しまうかもしれないが、練習曲はビギナーの為だけのものでは無い。

例えばクラッシックの世界においても、著名なピアニストの

「フランツ・リスト」(ハンガリー、1800年代)の作った

「超絶技巧練習曲」は特に有名であり、上級者やステージ向けだが、

一部は演奏困難(演奏不可能?)という超難曲として知られている。

これはもはや練習曲という概念や印象を完全に超越しているものだ。

「スキャッターブレイン」の高難易度の速弾きを最後まで弾ききる

ギタリストは、そうそう多くは無いと思うが、金谷幸久氏は見事に

弾ききっていた。

ステージ後に

匠「とてもお見事なソロでした!」

と言うと

金「いや~、いっぱい間違えました(汗)」

匠「そりゃそうですよ、全部完璧に弾けたら超人です!」

![c0032138_14160484.jpg]()

右手、左手による自在な「タッピング奏法」(ピックを使わず

指で直接弦やフレットを叩く)は、今の時代でこそ見慣れたものに

なったが、ハードロック全盛期(1970年代~1980年代)においては

超人的なテクニックに見えた事であろう。

近代的なギターテクニックを昔の曲に加える事で、なかなか見所が

多く興味深いライブパフォーマンスになっている事を実感する、

匠「そういえば、リッチー・ブラックモアの速弾きも、当時は

”ピックを2枚持って弾いているのでは?”などという

噂が流れたくらいでしたね(笑)今から思うと、そんなに

凄いものでは無いかも知れないけど、当時の”ギター小僧”は

皆、こぞって速弾きを練習したとか・・」

金「当時は、あれでも凄かったのでしょうね。

まあ、リッチーだったら、後期よりも初期の頃が好きですね」

匠「インロックからマシンヘッドくらいですか? 後になるほど

ヒットを意識して、レインボー時代とかは、さらにそれが

顕著になっていく・・」

金「あは、まあ、そうだと思います」

金谷氏とは今回初対面だが、音楽や楽器という共通の話題があるので

盛り上がれる。が、それはコミュニケーションうんぬんの話よりも、

ここは撮影の上でも非常に重要なポイントであり、ライブの被写体

であるプレーヤーが何を表現したいのかを撮影時に意識しなくては

ならない、楽器や音楽の基本的な知識はライブ撮影には必須なのだ。

![c0032138_14160496.jpg]()

なったアルバム「紫の閃光」(1990年代に録音、2000年代に発売)

を良く聞くが、リッチー・ブラックモア氏のアドリブパートが、

やや不自然に聞こえて来る。

まず、ギター演奏のリズムがドラムス等のリズムと微妙にズレて

いるが、まあそれは、そういう弾き方なのかもしれない・・

しかし、異なるライブ会場で録音している筈なのに、ギター音色・

音質(キーボードもだ)および定位(音が聞こえる方向)が、

どの曲でも極めて類似している。

さらに言えば、速弾きであるのにミスが殆ど無い。

そして、別のギターの音が少し混じって聞こえる時もあって、

これは恐らくだが、ギターパート等をスタジオで追加録音または

差し替えをした、という事であろう。

そういえばディープパープル全盛期の1974年に発売されたライブ盤

「ライブ・イン・ジャパン」(注:原題は「Made in Japan」)も、

(マルチトラックの)多くのパートをスタジオで再録音したもの

だった模様だ(当時としては珍しい措置だと思う)、まあ、それ

以降でも、そういう事(再録音盤)があったとしても不思議では

無い。

で、それが良いとか悪いとかいう話ではなく、たとえライブの

実際の音と違っていたとしても問題は無いし、むしろ個人的には、

ミスが無く安定したプレイを高音質で聞く事が出来るので

好ましく思う。

----

さて、以降は、「Y.K.G.」の他のメンバーを紹介して行こう。

![c0032138_14160481.jpg]()

ギターの金谷氏とは数十年の付き合いで、なんても中学だか高校

だかの同級生だそうだ。

で、学生時代のS氏は、とてもギターが上手で、クラスの人気者で

あったとの事。

金谷氏は「これはまずい」と思って「彼を潰しにかかった(笑)」

との事だ。

金「おいS君、俺のバンドでドラムを叩いてくれないかい?」

と話しかけ、S氏は、まんまとそれに乗ってきたとのこと(笑)

金「でも、すぐにドラムも上手になったので驚いた(汗)」

との事である。

私が見るからに「本当に楽しそうにドラムを叩く人」という印象だ、

もうシニアの年代であるから体力的には厳しいと思われるが、

年齢を感じさせない全力プレーは見ていてすがすがしい。

カメラのファインダー越しにも、様々な楽しそうな表情が見て取れ

こちらの撮影も楽しくなってくる。

ただまあ、本番時のドラムス撮影は、観客の視線を遮らないように

撮影ポジションが極めて限定されるのが難点だ。まあでもそれは

やむを得ない、撮影よりライブステージが優先される事は言う

までも無い。

![c0032138_14160515.jpg]()

こちらの方も関西のアマチュア・ロック界の重鎮な模様で

彼が主催し、様々なバンドを集めたライブ・イベントも行って

いるとの事である。

その点については、バンドリーダーの金谷氏も同様で、そもそも

今回の「Night Of The Fantasy」の主催者が金谷氏である。

K氏の使うキーボードはKORGのKRONOSというワークステーションだ。

「ワークステーション」とは聞き慣れない楽器名だとは思うが、

これは通常のキーボード(シンセサイザー)の機能に加え、

シーケンサー(自動演奏)機能、(多重)録音機能、

アルペジエータ、エフェクト、キースプリット、多種多様の音色、

などの付加機能を加えて、「それ1台だけで音楽制作が出来て

しまう」というオール・イン・ワン型の万能キーボードの事だ。

この「KRONOS」の特徴として、音色などの各種演奏(設定)

パラメーターをまとめた「ソング・プログラム」の中に

「アーテイスト・シグネチャー」というものがあって、

これは古今東西の名曲の音色セットを、そのまま再現した

ものであり、原曲そのままの雰囲気で演奏や音楽制作を行う事が

できる。

このあたり、私がいつも言うように「電子楽器の世界はデジタル

カメラの世界よりも15年以上も早く進化している」という一例で

あると言える。

たとえばデジタルカメラでこれを行うならば、設定プログラムの中

に著名なカメラマンの作風を模した「ブレッソン風」「シノヤマ風」

「キャパ風」「アラーキー風」などが入っているという事になる。

その設定をすれば、まんま同じ写真が撮れるという事では勿論無いが

考え方としては、そういう事になる。カメラの設定でそれが実現

できるかどうかは、さだかでは無いが、電子楽器では少なくとも

そういう概念は既に実現されているのだ。

なお、ワークステーションの音色数は極めて多く、数千にも及ぶ。

まあ私が持っている「アレンジャーキーボード」も、2000年代と

古いものであるが、すでに3600以上もの音色が搭載されていた。

こうした音色の多さは、どんなUI(ユーザーインターフェース)

を用いたとしても、それを体系的に呼び出すのは容易では無い、

そうした事から、近代のキーボードやワークステーション

(上記KRONOSを含む)では、直感的にわかりやすい大型LCDを

用いたGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)が

搭載されている。この1点をとってみても、デジタル電子楽器が

デジタルカメラに対して1日の長がある事は理解できる事であろう

デジタルカメラ(一眼、ミラーレス)では、大型のモニターを

持っていても、そこにちゃんとしたGUIが搭載された例はまだ無い。

ちなみに、「ワークステーション」の弱点は、一般的には大きく

重くなってしまうことで運搬や設置が大変だ。

(73鍵タイプ以上であれば、軽く20kgを超える重量がある)

このタイプのワークステーションは、基本的には、自宅やスタジオ

などで、じっくりと音楽制作に使うキーボードであろう。

ステージ用には、「ステージシンセ」などと呼ばれる、軽量な

(=10kg以下、前記事のKORG M50が61鍵型で約7kgだ。また、

以前のライブ記事でのRoland Juno Dは僅かに5kgしかない)

可搬式キーボードを持ち歩くプレーヤーも多いのであるが、

わざわざこの大型機を持ち込むあたり、なかなかの楽器への

拘りを感じる。まあ、ワークステーション上で作ったフレーズや

音色をステージでも使いたいのであれば、そうせざるを得ないが・・

![c0032138_14162031.jpg]()

彼のベースもまた変り種だ。

「6弦グラファイト・ヘッドレス」とでも言うのであろうか?

特徴的なのは、ヘッド(ギターやベースの頭頂部にあり調弦を

する為のペグなどがついている部分)が無い事だ。

この仕様によるメリットだが、まず6弦ベースともなればヘッドの

重量は相当なものになる、おまけに長いネックであるから、

ヘッドの重さで、演奏中にベースがずり落ちて(廻って)しまう。

「ヘッドレス」ではそれが無いので、ネックを常に左腕で支えておく

必要が無く、バランスが良いのに加えて、(左手などを駆使した)

様々な特殊な演奏技法を行う事も可能だ。

この構造から、チューニング(調弦)はブリッジ部(弦の終端の

下部)で行う事になるが、これには一長一短ある。

通常、チューニングは右手で弦を弾きながら、左手でペグを廻す

のであるが、これが出来ない為、右手で弦を弾き、さらに右手で

チューニングを行う、これは慣れていないとやり難い事であろう。

ただし、左手でフレットを押さえながらでもチューニングが出来る

(ヘッドレスで無いとこれは難しい)ので、ここについては、

「フレット音痴」(開放弦で調弦した場合と、弦を押さえた場合で

チューニングが変わってしまう事)に、なりかけた場合でも、

より演奏曲や演奏技法に応じた正確なチューニングが可能となる。

また、慣れてくれば演奏中にも調弦の微調整が可能であろう。

![c0032138_14162067.jpg]()

ステージ前に、K氏にベースについて、ちょっと話を聞いてみた。

匠「すごいペースですねえ!

6弦で、LOG BとHIGH Cを加えたタイプですかね?

弦を買うとか、換えるとかが大変では?」

K「そうです、でも最近では6弦ベース用のセット弦も売って

いるのですよ。

ただ、ボクの場合は、セットものは太さが好みに合わないので、

バラ売りのものを買ってくるのですけどね」

匠「なるほど、ゲージ(弦の太さ)に拘りがあるのですね。

ギターの場合、チョーキング奏法のやり易さからライトゲージ

(細目の弦)を選ぶ人が多いと思うのですが、ベースの場合は

太い方がパワフルな音が出るという訳ですか?」

K「その通りです、ただ、このベースはネックがカーボンなので

あまり太い弦を張ると耐え切れないのですよ」

匠「ほほう、六角レンチでネックの反りは修正できないと」

K「そうです、カーボン(グラファイト)の一体成型型なので、

ネックの調整はいっさい出来ません」

匠「すると、あまりテンション(張力)の高い太いゲージを張ると、

ネックが”バキッ”て折れてしまう危険性があるのですね(汗)

あと、6弦という事で、和音弾きはしますか?」

(注:ここは撮影の上で重要なポイントだ、和音弾きをするならば

上写真のように、それを行っている瞬間を捉える必要がある)

K「和音で弾きますよ、ただギターとはチューニングが違います」

匠「下から、B,E,A,D,G,Cですかね?」

K「はい、すべて5フレットで隣(上)の弦と同じ音になります」

匠「すると、2弦より上でギターの調弦と異なるので、コードの

フォームもギターとはずいぶんと異なりますね?」

K「その通りです」

ちょっと興味が出てきたので、彼の6弦チューニングにおいて

通常のギターとどのようにフォーム(押さえ方)が異なるのか

考察してみた、長調コード(メジャー)と、短調(マイナー)で

図を作ってみよう。

![c0032138_14162036.gif]()

つまり左手の人指し指を伸ばして、複数の弦を同時に押さえる

という意味だ(2つ上の写真で、そうしている様子が見れる)

まずギターと6弦ベースはフォームが全く異なる、が、そこはやむを

得ない、チューニングを含め、弦の音程がずれているからだ。

しかし、6弦ベースでは上図のように、「X]マークが出てきて

しまう、これは「消音」(ミュート)を意味し、その弦の音を

弾くと不協和音になってしまうから、その対策としては、

左手人指し指をわずかに浮かす、右手でその弦を弾かない、

右手のひらでその弦を押さえる、左手の余った指をその弦に軽く

触れておく、などの、いずれかの消音のテクニックを和音演奏の

際に常に用いないとならない。

まず、これはなかなか演奏が難しそうだ。

「X」(消音)にしたくなくて、6弦全てで正しい和音を出したい

ならば、余っている左手小指または中指を使って、コードトーン

(和音構成音)に属する所定の音程のフレットを押さえるしか

無いが、それをするには、どう考えても指が届きそうに無い。

ならばギター奏法のように6弦全てを同時に弾くのは無理、という

結論になるのだろう。まあベースなので、そういう奏法をする事は

まず無いと思うが、それにしても、もし、ギタリストから6弦の

ベーシストに転向するのは、感覚の切り替えがとても難しそうだ。

であれば、4弦ベーシストが、5弦、6弦、と順次拡張していく

方が、むしろ習得はし易いようにも思えて来た。

![c0032138_14161956.jpg]()

![c0032138_14161965.jpg]()

が違っていた筈だが、楽器背面には詳細な機種名が書かれていない

ので、どの型式だかわからない。

まあでも、恐らく「2型」だと思われる(側板が木製)

また次の機会があれば、キーボーディストの方に聞いてみよう。

![c0032138_14161928.jpg]()

している、根っからの音楽好きなのであろう。

年齢を重ねても、1つの趣味に打ち込む事ができるのは、とても

良い事だと思う。

![c0032138_14162565.jpg]()

メジャー(長調)系コードだ。セーハで押さえているフレット数

が不明だが、もし5フレットであれば、これはDmajのコードだし、

7フレットであれば、Emajとなるだろう。

なお、1、2弦はミュート(消音)していると思われる。

この直前、そもそも右手でミュート弦は弾いていなかったのだろう。

スシンと重たい重低音和音が響いてくるような演奏技法が見て

とれる。

6弦ベースも面白そうだが、ちょっと今から始める気には

なれない、私は学生時代に4弦ベースを1度だけ買って練習した

事があるが、早々にギターに転向してしまっていたのだ。

ベースは一見地味な楽器に見えるが、様々な新しい演奏技法を、

ほぼ独学で勉強(練習)せざるを得ず、カリキュラムの充実した

ギターよりも、ずっと演奏技術習得のハードルが高い。

----

さて、本記事での「Y,K.G.」の紹介はこのあたりまでとしておき、

本ライブの「対バン」(複数のライブ共演者・共演グループ)

についても、以下、軽く紹介して行こう。

![c0032138_14162559.jpg]()

ボーイッシュないでたちで、なかなか格好が良い。

ストラト風のセミアコというちょっと珍しいギターを使っていて

この写真では見えないが、非常に長いトレモロアームがついている。

そのトレモロアームを駆使した演奏も格好良いのだが、アドリブ

フレーズの途中、キー(フレット)を半音間違えるミスをして

しまい、ちょっと舌を出した所が女の子らしく、ギャップがあって、

むしろ良かった。

![c0032138_14162693.jpg]()

このバンドは若い女性達ながら「ベンチャーズ」や「ビートルズ」

といった、およそ50年も前の音楽の演奏を中心としている。

まあとは言え、誰もが知っている曲であるとも言えるし、

その結果、観客ウケはしていた。

本ライブ主催者の金谷さんは

金「(流行が)一週廻って、目新しく聞こえるという事かな。

オレ達のバンドでもやりたいな、ベンチャーズ!」

と言っていた。

その話は結構本気だった模様で「Y.K.G.」のステージが始まる直前に

金谷氏は、チューニングがてらベンチャーズ(原曲はシャドウズ)

の名曲「アパッチ」(1962年)を軽く演奏していた。

私がステージ前でカメラを構えながら

匠「お、”アパッチ”ですね」と言うと。

金「ふふ・・」と不適な笑い。

本当に次のステージあたりでやりそうだなあ、という気配だ。

![c0032138_14162590.jpg]()

なかなか大人の色気がある美人シンガーをメインとしたユニット。

彼女のゆったりと流麗なダンス(ポージング)パフォーマンスは

美しく、加えて、なかなかレベルの高いバック演奏で、視覚と

聴覚の両方にうったえてくる。

![c0032138_14162593.jpg]()

次回のライブ等で機会があれば、色々詳しく話しを聞いてみよう。

![c0032138_14162526.jpg]()

「直交流」という名前から予想はできたが、1970年代に活躍した

オーストラリアのロックバンド「AC/DC」のコピーバンドだ。

(注:元々のAC/DCとは、電化製品で交流・直流両用という意味)

ワイヤツにネクタイに半ズボンというユニークないでたちの

メンバーであるが、ワイシャツを脱ぐと、中に「AC/DC」の

Tシャツを着ている、という仕掛けだ。

なお、元々の演奏音楽の時代から想像できるとは思うが、

見かけとは裏腹に結構平均年齢の高いユニットであり、

激しいステージパフォーマスで、結構ヘロヘロになっていた

模様だ。加えて、ドラマーの方が事情で欠場となり、急遽代役を

立てたとのことだが、2日間しか練習期間が無かったにも係わらず

見事代役の重責を果たしていた事も印象的であった。

----

ライブの総評だが、どのバンドも、それぞれ個性的であって、

なかなか面白かった。

日曜のライブなので、終了時間は、あまり遅くならない、という

暗黙のルールがある。今回は開始時間が17時半と早く、終了時刻も

21時過ぎ、という感じであっただろうか。

もろに夕食のタイミングであるのだが、ライブハウスにはドリンク

の他は軽食しか用意されていない、この時間帯の本会場であれば

事前に軽く夕食を済ませてくるのが良いであろう。

それから本ライブの一般観客による撮影は完全に禁止という

訳では無さそうで、スマホで動画を撮っている観客が多かった。

しかし、スマホで動画を撮っている様子をチラリと見ると、

光量不足(感度不足)や、それに関連するブレ(被写体ブレ、

手ブレ)と、被写体の明暗差が極めて大きく、Dレンジの低い

スマホカメラではフレアやゴーストなどが多数発生して、

なかなか大変であったようにも思う、どうせ撮影困難であれば、

いっそ観客は撮影禁止としても良かったかも知れない。なにせ、

後ろでスマホや小型ビデオで「動画を」撮っているのが見えれば、

こちらの撮影の為に、一瞬たりとも、観客の前に立つ事が難しく

なってしまう。

これはまあ撮影側の都合ではあるが、そういう点にも配慮しなくては

ならないとなれば、撮影上での様々な制限になってしまう訳だ。

せめて静止画の撮影であれば、そうした観客が撮ってなさそうな

タイミングで、数秒間だけ、こちらの撮影ポジションを確保する

という事は出来るのだが・・ でも、そうだとしても、私は他の

ビギナーカメラマンの持つ機材のレンズ画角を見て、その画角に

入らないように配慮しつつポジションを決める事ができるが、

逆にビギナー側は私の画角を妨げないようにする、という配慮が

全く無い。

私の機材を見る知識も無いだろうし、そもそもマナー的配慮をする

以前の段階で、自身の撮影に夢中で周囲の事など何も見えていない。

この不公平さは我慢しがたく、ビギナーカメラマンの自分勝手な

振る舞いが、あまりに酷いと、こちらもまるで撮る気が無くなる。

現に、昔そういう事が何度かあったのだ。

まあ、ビギナーカメラマンは、せめて周囲が見える余裕を持てる

ようになってから、ライブの撮影をするべきだろうと強く思う。

さて、今回のライブ記事はこのあたりまでとする。

同じバンドか違うユニットかは未定だが、次回ライブ記事に続く・・

ハウス「都雅都雅」(とがとが)にて行われた。

「Night Of The Fantasy」の模様より、後編。

のライブ演奏の模様について伝えて行くことにしよう。

前記事の「ハクチウム」にもゲストプレーヤーとして参加している。

こちらの「Y.K.G.」は、正式名称「Yukihisa Kanatani Group」

であるが、通称「Y.K.G.」と言っているのは、恐らくだが、

1980年代に活躍した「M.S.G.」(マイケル・シェンカー・グループ)

のネーミング手法からヒントを得ているのだろう。

・・と言うのも、リーダーの金谷幸久氏と話すと、

金「ジェフ・ベックとリッチー・ブラックモアに影響を受けた」

と語っていた。

(注:「ザ・ジェフ・ベック・グループ」というバンドもあるが、

それを「J.B.G」とは省略しない模様である)

私が知る限り、両ギタリストは1970年代~1980年代に活躍した

代表的な(ハード)ロックギタリストだ、どちらも技巧派であり、

両者、フェンダー・ストラトキャスターというエレキギターを

使っている。(重厚な音色は出にくいが、速弾きに適する)

彼らに影響を受けた(憧れた)金谷幸久氏は、想像するに生粋の

ハードロック・ファンだと思われる、ちなみに今回のライブでの

金谷氏の使用ギターもジェフベックと殆ど同じモデルだと思われる

白のストラトキャスターである。

そして演奏曲も、元々はジェフベックのオリジナル曲だと思われるが

「Y.K.G.」で演奏するにあたり、かなりのアレンジが加わっている。

私個人的には、リッチー・ブラックモアの所属する「ディープ

パープル」の楽曲の方が好みなのだが、それをライブでやるのは

少々「俗っぽい」かも知れない。まあ「Y.K.G.」の彼らは「マニア」

でもあろうから、今回は「通好みの選曲」に徹したという事かな?

速弾きギターソロが炸裂する。

「これでもか!」と続く非常に長い速弾きフレース、そして8ビート

に乗せならも連続する三連符による、リズムが極めて取り難い難曲は、

アドリブと言うよりは、どちらかと言えば、高度な演奏テクニックの

見せ場と言えるであろう。

そしてギターのトレーニングにも役立つかも知れない。

事実、この曲をコピー(完全に同じに弾けるように練習)する事で

エレキギターのトレーニングをする練習カリキュラムもある模様だ。

で、「練習曲」と言うと、なんだか「簡単な曲」という印象を受けて

しまうかもしれないが、練習曲はビギナーの為だけのものでは無い。

例えばクラッシックの世界においても、著名なピアニストの

「フランツ・リスト」(ハンガリー、1800年代)の作った

「超絶技巧練習曲」は特に有名であり、上級者やステージ向けだが、

一部は演奏困難(演奏不可能?)という超難曲として知られている。

これはもはや練習曲という概念や印象を完全に超越しているものだ。

「スキャッターブレイン」の高難易度の速弾きを最後まで弾ききる

ギタリストは、そうそう多くは無いと思うが、金谷幸久氏は見事に

弾ききっていた。

ステージ後に

匠「とてもお見事なソロでした!」

と言うと

金「いや~、いっぱい間違えました(汗)」

匠「そりゃそうですよ、全部完璧に弾けたら超人です!」

右手、左手による自在な「タッピング奏法」(ピックを使わず

指で直接弦やフレットを叩く)は、今の時代でこそ見慣れたものに

なったが、ハードロック全盛期(1970年代~1980年代)においては

超人的なテクニックに見えた事であろう。

近代的なギターテクニックを昔の曲に加える事で、なかなか見所が

多く興味深いライブパフォーマンスになっている事を実感する、

匠「そういえば、リッチー・ブラックモアの速弾きも、当時は

”ピックを2枚持って弾いているのでは?”などという

噂が流れたくらいでしたね(笑)今から思うと、そんなに

凄いものでは無いかも知れないけど、当時の”ギター小僧”は

皆、こぞって速弾きを練習したとか・・」

金「当時は、あれでも凄かったのでしょうね。

まあ、リッチーだったら、後期よりも初期の頃が好きですね」

匠「インロックからマシンヘッドくらいですか? 後になるほど

ヒットを意識して、レインボー時代とかは、さらにそれが

顕著になっていく・・」

金「あは、まあ、そうだと思います」

金谷氏とは今回初対面だが、音楽や楽器という共通の話題があるので

盛り上がれる。が、それはコミュニケーションうんぬんの話よりも、

ここは撮影の上でも非常に重要なポイントであり、ライブの被写体

であるプレーヤーが何を表現したいのかを撮影時に意識しなくては

ならない、楽器や音楽の基本的な知識はライブ撮影には必須なのだ。

なったアルバム「紫の閃光」(1990年代に録音、2000年代に発売)

を良く聞くが、リッチー・ブラックモア氏のアドリブパートが、

やや不自然に聞こえて来る。

まず、ギター演奏のリズムがドラムス等のリズムと微妙にズレて

いるが、まあそれは、そういう弾き方なのかもしれない・・

しかし、異なるライブ会場で録音している筈なのに、ギター音色・

音質(キーボードもだ)および定位(音が聞こえる方向)が、

どの曲でも極めて類似している。

さらに言えば、速弾きであるのにミスが殆ど無い。

そして、別のギターの音が少し混じって聞こえる時もあって、

これは恐らくだが、ギターパート等をスタジオで追加録音または

差し替えをした、という事であろう。

そういえばディープパープル全盛期の1974年に発売されたライブ盤

「ライブ・イン・ジャパン」(注:原題は「Made in Japan」)も、

(マルチトラックの)多くのパートをスタジオで再録音したもの

だった模様だ(当時としては珍しい措置だと思う)、まあ、それ

以降でも、そういう事(再録音盤)があったとしても不思議では

無い。

で、それが良いとか悪いとかいう話ではなく、たとえライブの

実際の音と違っていたとしても問題は無いし、むしろ個人的には、

ミスが無く安定したプレイを高音質で聞く事が出来るので

好ましく思う。

----

さて、以降は、「Y.K.G.」の他のメンバーを紹介して行こう。

ギターの金谷氏とは数十年の付き合いで、なんても中学だか高校

だかの同級生だそうだ。

で、学生時代のS氏は、とてもギターが上手で、クラスの人気者で

あったとの事。

金谷氏は「これはまずい」と思って「彼を潰しにかかった(笑)」

との事だ。

金「おいS君、俺のバンドでドラムを叩いてくれないかい?」

と話しかけ、S氏は、まんまとそれに乗ってきたとのこと(笑)

金「でも、すぐにドラムも上手になったので驚いた(汗)」

との事である。

私が見るからに「本当に楽しそうにドラムを叩く人」という印象だ、

もうシニアの年代であるから体力的には厳しいと思われるが、

年齢を感じさせない全力プレーは見ていてすがすがしい。

カメラのファインダー越しにも、様々な楽しそうな表情が見て取れ

こちらの撮影も楽しくなってくる。

ただまあ、本番時のドラムス撮影は、観客の視線を遮らないように

撮影ポジションが極めて限定されるのが難点だ。まあでもそれは

やむを得ない、撮影よりライブステージが優先される事は言う

までも無い。

こちらの方も関西のアマチュア・ロック界の重鎮な模様で

彼が主催し、様々なバンドを集めたライブ・イベントも行って

いるとの事である。

その点については、バンドリーダーの金谷氏も同様で、そもそも

今回の「Night Of The Fantasy」の主催者が金谷氏である。

K氏の使うキーボードはKORGのKRONOSというワークステーションだ。

「ワークステーション」とは聞き慣れない楽器名だとは思うが、

これは通常のキーボード(シンセサイザー)の機能に加え、

シーケンサー(自動演奏)機能、(多重)録音機能、

アルペジエータ、エフェクト、キースプリット、多種多様の音色、

などの付加機能を加えて、「それ1台だけで音楽制作が出来て

しまう」というオール・イン・ワン型の万能キーボードの事だ。

この「KRONOS」の特徴として、音色などの各種演奏(設定)

パラメーターをまとめた「ソング・プログラム」の中に

「アーテイスト・シグネチャー」というものがあって、

これは古今東西の名曲の音色セットを、そのまま再現した

ものであり、原曲そのままの雰囲気で演奏や音楽制作を行う事が

できる。

このあたり、私がいつも言うように「電子楽器の世界はデジタル

カメラの世界よりも15年以上も早く進化している」という一例で

あると言える。

たとえばデジタルカメラでこれを行うならば、設定プログラムの中

に著名なカメラマンの作風を模した「ブレッソン風」「シノヤマ風」

「キャパ風」「アラーキー風」などが入っているという事になる。

その設定をすれば、まんま同じ写真が撮れるという事では勿論無いが

考え方としては、そういう事になる。カメラの設定でそれが実現

できるかどうかは、さだかでは無いが、電子楽器では少なくとも

そういう概念は既に実現されているのだ。

なお、ワークステーションの音色数は極めて多く、数千にも及ぶ。

まあ私が持っている「アレンジャーキーボード」も、2000年代と

古いものであるが、すでに3600以上もの音色が搭載されていた。

こうした音色の多さは、どんなUI(ユーザーインターフェース)

を用いたとしても、それを体系的に呼び出すのは容易では無い、

そうした事から、近代のキーボードやワークステーション

(上記KRONOSを含む)では、直感的にわかりやすい大型LCDを

用いたGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)が

搭載されている。この1点をとってみても、デジタル電子楽器が

デジタルカメラに対して1日の長がある事は理解できる事であろう

デジタルカメラ(一眼、ミラーレス)では、大型のモニターを

持っていても、そこにちゃんとしたGUIが搭載された例はまだ無い。

ちなみに、「ワークステーション」の弱点は、一般的には大きく

重くなってしまうことで運搬や設置が大変だ。

(73鍵タイプ以上であれば、軽く20kgを超える重量がある)

このタイプのワークステーションは、基本的には、自宅やスタジオ

などで、じっくりと音楽制作に使うキーボードであろう。

ステージ用には、「ステージシンセ」などと呼ばれる、軽量な

(=10kg以下、前記事のKORG M50が61鍵型で約7kgだ。また、

以前のライブ記事でのRoland Juno Dは僅かに5kgしかない)

可搬式キーボードを持ち歩くプレーヤーも多いのであるが、

わざわざこの大型機を持ち込むあたり、なかなかの楽器への

拘りを感じる。まあ、ワークステーション上で作ったフレーズや

音色をステージでも使いたいのであれば、そうせざるを得ないが・・

彼のベースもまた変り種だ。

「6弦グラファイト・ヘッドレス」とでも言うのであろうか?

特徴的なのは、ヘッド(ギターやベースの頭頂部にあり調弦を

する為のペグなどがついている部分)が無い事だ。

この仕様によるメリットだが、まず6弦ベースともなればヘッドの

重量は相当なものになる、おまけに長いネックであるから、

ヘッドの重さで、演奏中にベースがずり落ちて(廻って)しまう。

「ヘッドレス」ではそれが無いので、ネックを常に左腕で支えておく

必要が無く、バランスが良いのに加えて、(左手などを駆使した)

様々な特殊な演奏技法を行う事も可能だ。

この構造から、チューニング(調弦)はブリッジ部(弦の終端の

下部)で行う事になるが、これには一長一短ある。

通常、チューニングは右手で弦を弾きながら、左手でペグを廻す

のであるが、これが出来ない為、右手で弦を弾き、さらに右手で

チューニングを行う、これは慣れていないとやり難い事であろう。

ただし、左手でフレットを押さえながらでもチューニングが出来る

(ヘッドレスで無いとこれは難しい)ので、ここについては、

「フレット音痴」(開放弦で調弦した場合と、弦を押さえた場合で

チューニングが変わってしまう事)に、なりかけた場合でも、

より演奏曲や演奏技法に応じた正確なチューニングが可能となる。

また、慣れてくれば演奏中にも調弦の微調整が可能であろう。

ステージ前に、K氏にベースについて、ちょっと話を聞いてみた。

匠「すごいペースですねえ!

6弦で、LOG BとHIGH Cを加えたタイプですかね?

弦を買うとか、換えるとかが大変では?」

K「そうです、でも最近では6弦ベース用のセット弦も売って

いるのですよ。

ただ、ボクの場合は、セットものは太さが好みに合わないので、

バラ売りのものを買ってくるのですけどね」

匠「なるほど、ゲージ(弦の太さ)に拘りがあるのですね。

ギターの場合、チョーキング奏法のやり易さからライトゲージ

(細目の弦)を選ぶ人が多いと思うのですが、ベースの場合は

太い方がパワフルな音が出るという訳ですか?」

K「その通りです、ただ、このベースはネックがカーボンなので

あまり太い弦を張ると耐え切れないのですよ」

匠「ほほう、六角レンチでネックの反りは修正できないと」

K「そうです、カーボン(グラファイト)の一体成型型なので、

ネックの調整はいっさい出来ません」

匠「すると、あまりテンション(張力)の高い太いゲージを張ると、

ネックが”バキッ”て折れてしまう危険性があるのですね(汗)

あと、6弦という事で、和音弾きはしますか?」

(注:ここは撮影の上で重要なポイントだ、和音弾きをするならば

上写真のように、それを行っている瞬間を捉える必要がある)

K「和音で弾きますよ、ただギターとはチューニングが違います」

匠「下から、B,E,A,D,G,Cですかね?」

K「はい、すべて5フレットで隣(上)の弦と同じ音になります」

匠「すると、2弦より上でギターの調弦と異なるので、コードの

フォームもギターとはずいぶんと異なりますね?」

K「その通りです」

ちょっと興味が出てきたので、彼の6弦チューニングにおいて

通常のギターとどのようにフォーム(押さえ方)が異なるのか

考察してみた、長調コード(メジャー)と、短調(マイナー)で

図を作ってみよう。

つまり左手の人指し指を伸ばして、複数の弦を同時に押さえる

という意味だ(2つ上の写真で、そうしている様子が見れる)

まずギターと6弦ベースはフォームが全く異なる、が、そこはやむを

得ない、チューニングを含め、弦の音程がずれているからだ。

しかし、6弦ベースでは上図のように、「X]マークが出てきて

しまう、これは「消音」(ミュート)を意味し、その弦の音を

弾くと不協和音になってしまうから、その対策としては、

左手人指し指をわずかに浮かす、右手でその弦を弾かない、

右手のひらでその弦を押さえる、左手の余った指をその弦に軽く

触れておく、などの、いずれかの消音のテクニックを和音演奏の

際に常に用いないとならない。

まず、これはなかなか演奏が難しそうだ。

「X」(消音)にしたくなくて、6弦全てで正しい和音を出したい

ならば、余っている左手小指または中指を使って、コードトーン

(和音構成音)に属する所定の音程のフレットを押さえるしか

無いが、それをするには、どう考えても指が届きそうに無い。

ならばギター奏法のように6弦全てを同時に弾くのは無理、という

結論になるのだろう。まあベースなので、そういう奏法をする事は

まず無いと思うが、それにしても、もし、ギタリストから6弦の

ベーシストに転向するのは、感覚の切り替えがとても難しそうだ。

であれば、4弦ベーシストが、5弦、6弦、と順次拡張していく

方が、むしろ習得はし易いようにも思えて来た。

が違っていた筈だが、楽器背面には詳細な機種名が書かれていない

ので、どの型式だかわからない。

まあでも、恐らく「2型」だと思われる(側板が木製)

また次の機会があれば、キーボーディストの方に聞いてみよう。

している、根っからの音楽好きなのであろう。

年齢を重ねても、1つの趣味に打ち込む事ができるのは、とても

良い事だと思う。

メジャー(長調)系コードだ。セーハで押さえているフレット数

が不明だが、もし5フレットであれば、これはDmajのコードだし、

7フレットであれば、Emajとなるだろう。

なお、1、2弦はミュート(消音)していると思われる。

この直前、そもそも右手でミュート弦は弾いていなかったのだろう。

スシンと重たい重低音和音が響いてくるような演奏技法が見て

とれる。

6弦ベースも面白そうだが、ちょっと今から始める気には

なれない、私は学生時代に4弦ベースを1度だけ買って練習した

事があるが、早々にギターに転向してしまっていたのだ。

ベースは一見地味な楽器に見えるが、様々な新しい演奏技法を、

ほぼ独学で勉強(練習)せざるを得ず、カリキュラムの充実した

ギターよりも、ずっと演奏技術習得のハードルが高い。

----

さて、本記事での「Y,K.G.」の紹介はこのあたりまでとしておき、

本ライブの「対バン」(複数のライブ共演者・共演グループ)

についても、以下、軽く紹介して行こう。

ボーイッシュないでたちで、なかなか格好が良い。

ストラト風のセミアコというちょっと珍しいギターを使っていて

この写真では見えないが、非常に長いトレモロアームがついている。

そのトレモロアームを駆使した演奏も格好良いのだが、アドリブ

フレーズの途中、キー(フレット)を半音間違えるミスをして

しまい、ちょっと舌を出した所が女の子らしく、ギャップがあって、

むしろ良かった。

このバンドは若い女性達ながら「ベンチャーズ」や「ビートルズ」

といった、およそ50年も前の音楽の演奏を中心としている。

まあとは言え、誰もが知っている曲であるとも言えるし、

その結果、観客ウケはしていた。

本ライブ主催者の金谷さんは

金「(流行が)一週廻って、目新しく聞こえるという事かな。

オレ達のバンドでもやりたいな、ベンチャーズ!」

と言っていた。

その話は結構本気だった模様で「Y.K.G.」のステージが始まる直前に

金谷氏は、チューニングがてらベンチャーズ(原曲はシャドウズ)

の名曲「アパッチ」(1962年)を軽く演奏していた。

私がステージ前でカメラを構えながら

匠「お、”アパッチ”ですね」と言うと。

金「ふふ・・」と不適な笑い。

本当に次のステージあたりでやりそうだなあ、という気配だ。

なかなか大人の色気がある美人シンガーをメインとしたユニット。

彼女のゆったりと流麗なダンス(ポージング)パフォーマンスは

美しく、加えて、なかなかレベルの高いバック演奏で、視覚と

聴覚の両方にうったえてくる。

次回のライブ等で機会があれば、色々詳しく話しを聞いてみよう。

「直交流」という名前から予想はできたが、1970年代に活躍した

オーストラリアのロックバンド「AC/DC」のコピーバンドだ。

(注:元々のAC/DCとは、電化製品で交流・直流両用という意味)

ワイヤツにネクタイに半ズボンというユニークないでたちの

メンバーであるが、ワイシャツを脱ぐと、中に「AC/DC」の

Tシャツを着ている、という仕掛けだ。

なお、元々の演奏音楽の時代から想像できるとは思うが、

見かけとは裏腹に結構平均年齢の高いユニットであり、

激しいステージパフォーマスで、結構ヘロヘロになっていた

模様だ。加えて、ドラマーの方が事情で欠場となり、急遽代役を

立てたとのことだが、2日間しか練習期間が無かったにも係わらず

見事代役の重責を果たしていた事も印象的であった。

----

ライブの総評だが、どのバンドも、それぞれ個性的であって、

なかなか面白かった。

日曜のライブなので、終了時間は、あまり遅くならない、という

暗黙のルールがある。今回は開始時間が17時半と早く、終了時刻も

21時過ぎ、という感じであっただろうか。

もろに夕食のタイミングであるのだが、ライブハウスにはドリンク

の他は軽食しか用意されていない、この時間帯の本会場であれば

事前に軽く夕食を済ませてくるのが良いであろう。

それから本ライブの一般観客による撮影は完全に禁止という

訳では無さそうで、スマホで動画を撮っている観客が多かった。

しかし、スマホで動画を撮っている様子をチラリと見ると、

光量不足(感度不足)や、それに関連するブレ(被写体ブレ、

手ブレ)と、被写体の明暗差が極めて大きく、Dレンジの低い

スマホカメラではフレアやゴーストなどが多数発生して、

なかなか大変であったようにも思う、どうせ撮影困難であれば、

いっそ観客は撮影禁止としても良かったかも知れない。なにせ、

後ろでスマホや小型ビデオで「動画を」撮っているのが見えれば、

こちらの撮影の為に、一瞬たりとも、観客の前に立つ事が難しく

なってしまう。

これはまあ撮影側の都合ではあるが、そういう点にも配慮しなくては

ならないとなれば、撮影上での様々な制限になってしまう訳だ。

せめて静止画の撮影であれば、そうした観客が撮ってなさそうな

タイミングで、数秒間だけ、こちらの撮影ポジションを確保する

という事は出来るのだが・・ でも、そうだとしても、私は他の

ビギナーカメラマンの持つ機材のレンズ画角を見て、その画角に

入らないように配慮しつつポジションを決める事ができるが、

逆にビギナー側は私の画角を妨げないようにする、という配慮が

全く無い。

私の機材を見る知識も無いだろうし、そもそもマナー的配慮をする

以前の段階で、自身の撮影に夢中で周囲の事など何も見えていない。

この不公平さは我慢しがたく、ビギナーカメラマンの自分勝手な

振る舞いが、あまりに酷いと、こちらもまるで撮る気が無くなる。

現に、昔そういう事が何度かあったのだ。

まあ、ビギナーカメラマンは、せめて周囲が見える余裕を持てる

ようになってから、ライブの撮影をするべきだろうと強く思う。

さて、今回のライブ記事はこのあたりまでとする。

同じバンドか違うユニットかは未定だが、次回ライブ記事に続く・・