Clik here to view.

バンド「ハクチウム」のライブの撮影に向かう事になった。

Nizzyさんが音楽をやっている、という話は以前から聞いていたが

具体的にどんな音楽かは知らなかった。せっかくの機会だ、撮影

とともに音楽を聞く事も楽しみである。

(なお、演奏の動画があったので、それを見て予習してある、

全くのゼロからだと、どのように撮るべきかもわからない)

2017年9月3日(日)、京都の阪急河原町駅より徒歩数分の

所に老舗ライブハウス「都雅都雅」(とがとが)がある。

この会場は寺町通に面している。京都の目抜き通りの1つで

ある寺町通は、交差する四条通より北側は修学旅行生御用達の

土産物店が多く、南側は電気街や寺社となっている。

電気街には安価な中古PCや周辺機器を売る店が何軒か並び、

かつては中古カメラ屋もあった(現在は四条通に移転)ので、

私も買い物で何度も来た事があるが、「都雅都雅」に入るのは

初めてだ。

Web情報によると「都雅都雅」のキャパは立ち見で約400人、

テーブルを配置した状態で100~120人と、大きめのハコ(会場)

な模様だ。

撮影機材の選択は迷う所だが、APS-C一眼レフを2台と

APS-Cミラーレスを1台、それぞれに大口径単焦点レンズをつけて

フルサイズ換算焦点距離は、約200mm/f1.8、約115mm/f1.8、

約24mm/f2.8となっている。

機材の選択よりもライブ撮影には、ずっと大事な事があり、

技法面ではプレーヤーの表現をどのように撮るのか?

そしてマナー面では、観客等に対する配慮がとても重要になる。

撮影機材は、ある意味どうでも良いのだ。

Clik here to view.

その全体に「Night Of The Fantas」というタイトルがついている。

撮影のメインはNizzyさんの出演する「ハクチウムwith金谷幸久」

というバンドであるが、他のバンドも少し撮影する事にしよう。

上のフリップはNizzyさんの手作り、バンドのロゴデザインも

彼女が手がけたものである。

今回のライブ撮影はスタッフ扱いとなっていて自由に撮れる、

ただ、以前のライブ記事でも述べたように、ライブ本番の撮影は、

様々なマナー上の制約がある。

ここは重要な点なので、以前の記事と重複するが再掲する。

1)お客さんの前に立ちはだかる形で撮影してはならない。

2)同様に、ライブハウスのホールスタッフによる

飲み物や食べ物の注文や給仕の動線を妨げてはならない。

3)カメラのシャッター音がお客さんの気になってはならない。

4)ステージ上のミュージシャンの演奏や歌唱の邪魔になったり

気を使う(気が散る)ような状態を作ってはならない。

5)勿論、三脚の使用とフラッシュの使用は厳禁。

6)カメラのライブビューや自動再生時のモニター画面が光って

はならない。

7)撮影スタッフは、腕章や名札を付ける。これで一般観客と

区別する。

それぞれの理由は説明する必要すら無い常識的な事ばかりだが

多くのアマチュアバンドのライブにおいて、他のカメラマンや

一般観客(スマホ含む)は、これが守られていない。

基本的にはスタッフ以外はライブの撮影は禁止とするべきであるが、

アマチュアやインディーズのライブにおいて、身内等の観客による

撮影等は、なかなか咎め難い、という問題点がある。

で、本番撮影は上記のように撮影ポジションやアングルの制限が

極めて大きくなる。そこで今回はゲネプロ(リハーサル)も

撮影する事にした。ゲネでは本番衣装と異なる場合もあるが、

予めメンバーには「ゲネも撮影するので(衣装等)よろしく」

と伝えておいた。

が、ゲネでは本番のような照明効果は無いので、写真でのライブ感

は相当に失われてしまう。またゲネ時の照明は本番照明より光量が

少ない場合が多く撮り難い、基本的には本番撮影をメインとする

事になるだろう。

---

さて、午後5時半、いよいよライブ本番の開演だ。

開始時刻が早目なのは日曜日の為だ、この業界では日曜のライブは

(翌日の仕事の為)早目に終了する事、という暗黙の了解がある。

「ハクチウム」はトップバッターである。

ちなみにリハーサルの順番は、基本的に本番の出演順と逆順に

なっている、これはつまり最後にリハをしたバンドのステージ機材

を、そのままにして本番に臨むからである。

で、リハの最後が本番の最初、のみ守られていれば問題が無い。

もし完全に逆順とすると、ラストに出演するバンドは、最初に

リハをやる必要があって、非常に長時間の待機を強いられる為、

リハの順番は適宜変更される場合もある。

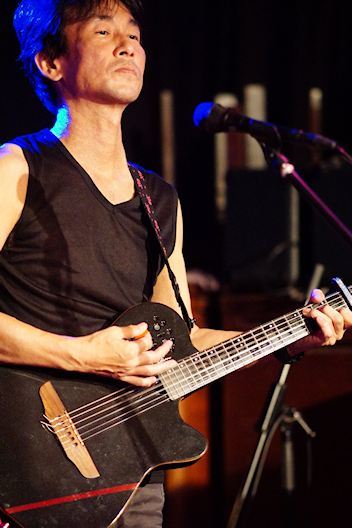

Clik here to view.

写真は「ハクチウム」のリーダーである「Mr.Makino」氏だ。

彼がこのユニットの楽曲全てを作曲または編曲(アレンジ)を

行う音楽性の要のポジションである。

「ハクチウム」の紹介文では「虹色FANTASY楽団」と呼ばれている

模様だ、それではどんな音楽なのかわからないので、前述のように

予め動画で音楽をチェックしている。

開演前にメンバーの方々に

匠「動画、見ましたよ」と言うと、

メ「私達の音楽を、どういう風に思いました?」と聞かれた。

匠「え~と、しいて言うならば、”宮崎アニメの音楽(久石譲氏)

をプログレにした感じ”かなあ・・」

メ「なるほど、まあ、確かにそんな雰囲気です」

すわなち、民族音楽的なメロディラインや音色を根幹としていて、

どこか懐かしい原風景をイメージ的に感じながらも、現代的な

アレンジや演奏技法を取り入れている事。

加えて、ボーカルのNizzyさんの持っている、怪しげな雰囲気

(注:褒め言葉だ)により、バンドの音楽とビジュアル面で、

独特な世界観を構成している点が「ハクチウム」の特徴だ。

恐らくだが「ハクチウム」の語源は「白昼夢」であろう。

非現実的な世界感を音楽で表現したいのだろうと思われる。

バンドの設立(結成)は2010年と古く、公演は多い年には

年間10回以上も行っていた模様で、もはやベテランだ。

「ハクチウム」のメンバー構成だが、Vo,Gt,Bs,Ds,Keyが基本で

今回はゲストプレーヤーとしてA.Gtの「金谷幸久」氏が

加わっている。

公演、メンバーのいずれも流動的な要素があると思われ、こういう

場合での撮影は、各メンバーをできるだけ単独で撮っておくのが

セオリーとなる。

Clik here to view.

ピエゾ系ピックアップでボディ振動を拾う通称「エレガット」だ。

ちなみにクラッシックギターは昔、ガット弦(羊の腸)を使って

いて、弦の材質がナイロンに変わってからも「ガットギター」と

呼ばれる事が多い。なお、ナイロン弦は金属では無いので弦振動を

ピックアップで電磁的に拾うというエレキギター方式は使えない、

なので、ボディ等の振動を拾う素子でないと音をミキサー(PA)卓

に送る事が出来ない。

昔は、直接マイクを立ててガットギターの音を拾っていたのだが

マイクでは弦のこすれるノイズ音を多く拾う為、出音がプレーヤー

の望む物とは大きく異なってしまう。

近年ではピックアップの技術進歩により、ガット(ナイロン)

ギターでもアコースティック(フォーク)ギターでも、電気化

していて、それらの音を直接(ダイレクトBOXを通して)PA卓に

送れ、より生ギターらしい音色を観客に届ける事が可能だ。

ちなみに、上写真ではギタリストの右手のストロークの動感を

出しているが、この時のシャッター速度は1/60秒だ。

ただし常に1/60秒で撮れば右手がブレて見えるか?と言えば、

そういう事は無く、これは音楽のテンポとビート、そして

演奏法によっても変化する。が、概ね1/30~1/60秒程度で、

動感が得られ、1/250秒を超えると、ほとんど静止して写る。

さらに言えば、左手のコードフォーム(押さえ方)もある、ここが

あまりアコースティックギターらしく無い場合は、撮ってもあまり

面白く無い。が、どのフォームがアコギらしいか否かは、ギターの

演奏経験を持っていないとわからないと思う。

それから、本番前にギタリストの「Mr.Makino」氏には、このギター

で「指弾き奏法」か「ピッキング奏法」なのかを質問してあった。

その際「ピックを使います」との答えだったので、こういう

撮り方になる訳だ。

もし彼の演奏が「指弾き」であったら、左手のコードフォームが

オープン系(開放弦を含むフォーム)の際に、右手はアルペジオ

(分散和音)的な弾き方をしている時がアコギ(フォーク)らしい

弾き方となるし、あるいは、ガット弦でのクラッシック奏法が

出てくるならば、左手の指が大きくフレット間や弦が離れた

非フォーク的なポジションを押さえながら、右手の指は、親指と

薬指等で「アポヤンド奏法」を行っている瞬間が、クラッシック

奏法における重要な撮影ポイントとなる。

他にもフラメンコ的な「ラスゲアード奏法」もあるが、この

ライブではそうした特徴的な奏法は使っていなかった。

Clik here to view.

ドラム演奏の他、作曲、イラスト、ラジオパーソナリテイ等の

多数の分野に才能を持っているマルチなアーテイストだ。

開演前に話をしていた時

藤「可愛く撮ってね」

と彼女は言っていたのだが、勿論そのつもりで撮るのだが、

プレーヤーとしての技量とか表現をも撮っていかなくてはならない。

しかし本番撮影の壁が立ちはだかる、ドラムスの前にはボーカル

とギタリストが居る為、撮影ポジションが全く得られない、

観客席の一番前で「仁王立ち」して撮影ポジションを探せば

まあ撮れない訳では無いが、前述のライブ撮影マナーの1番に

書いた通り、それは絶対にやってはいけない事だ。

僅かに許される撮影アングルにおいても、プレーヤの周囲を取り巻く

楽器(ドラムやシンバル)に阻まれてなかなか撮れない。

まあ本番撮影では、これはやむを得ない、その為にゲネプロも

抑えているのだ。

Clik here to view.

難易度が高い。

本番前、他のバンドのゲネを見ていて私は彼女にこう言った

匠「あちらのバンドのドラムスを良く見てください、

この曲は8ビートのロックですから、演奏の大半がスネアと

キックになります、このドラムセットはスネアが左側に

ありますので、ほとんどの時間、顔が横を向いたままです」

藤「ああ、なるほど、ずっと横を向いていますね」

匠「このリズムパターンでは、8小節に一度フィルイン(おかず)

が入ります、その際にドラマーは正面を向いて、タムタムや

シンバルを叩きます、この瞬間、つまり全体の1/8しか、

撮影チャンスが無いのですよ」

藤「へ~、難しいのですね」

彼女とそんな話をしていたが、とは言え撮影の為に無理して

前を向いて演奏をするという訳には行かない。

まあ、撮影側が、できるだけ前を見ている瞬間を狙っていくしか

無いであろう。

ちなみに、リクエストが「可愛く」ではなくて「格好良く」であれば

まあ横を向いてスネアやハイハットを叩いているシーンもそれなり

に絵になると思う。

ただ、それにしてもスティック(ドラムを叩く棒、バチ)が写って

いないと、ドラムを叩いている姿には見えないし、必要に応じて

ステイックも動感を出すシャッター速度が必要であろう。

しかし照明が当たり難い位置にあって、その結果として、色味も

コントラストもバランスが崩れてしまうので、シャッター速度を

どうするとか以前に、まず撮る事自体が難しい。

結局、あれもこれもと色々と制約事項があって、ドラムスの撮影は

メンバー中、最も困難なのだ。

Clik here to view.

彼とも事前に話しをしたが、拘りは、これぞベースの音、

という物を求めている事だ。

ベースはオーソドックスな4弦ベース、何も奇をてらっては

いない。エフェクトもコンプレッサー等の最小限にとどめ、

太く柔らかい音色を得ようとする。

その試みは、成功していると言えるであろう。

その目的は、「ハクチウム」の音楽性とのバランスだ、

勿論、特殊な音色とかは似合わない、あるいは特殊な奏法も

似合わない、具体的には彼は、オーソドックスな指弾きであり

ピックもスラップ奏法も使わない。

ただ、彼の本質としては、もしかしてベースらしい音色の他に

様々な音色に対するニーズがあるのかも知れない、ベースらしい

音色はあくまでこの「ハクチウム」の音楽にマッチさせる為、

という訳だ。「音色に拘る」というのはそういう事だと思う。

プレーヤーのF氏は、ガタイ(体格)が良く、「力持ちのように

見えるでしょう?」とメンバー紹介されていた、ベースは大柄な

楽器だが、彼が持つとギターのようにも見える。

極めてオーソドックスなスタイルではあるが、撮影は逆に難しい、

何故ならば、個性的な特徴があまり見えて来なかったからだ、

しかしそれは、どちらかと言えば、プレーヤー側ではなくて撮影側

の問題だ、彼の演奏あるいは「音楽表現」の特徴を捉え、それを

写真として撮っていかなければならない。

1つだけ特徴をあげよう、それは彼のベースのヘッド部にある

マスコット人形だ。

Clik here to view.

まあ一種の「世界観」であるとは思うのだが、次回、機会があれば

聞いてみる事としよう。

Clik here to view.

「ハクチウム」の他にもいくつかのバンドを掛け持ちしている

美人キーボーディストだ。

彼女の楽器は実に個性的だ。

Clik here to view.

「デコ・キーボード」である。

原型が何のシンセなのか全くわからない(汗)

匠「これはいったい何ですか?」

な「機種名ですか? M50です」

匠「KORG M50でしたか・・」

M50は2000年代末に発売されたシンセサイザーである、

EDS音源と呼ばれるものを採用しているが、これは基本的にはPCM

音源、すなわち生の楽器音をマルチサンプリングしたものである。

「PCMは何も音色の変更が出来ない」という昔の電子楽器の課題は

とっくに解決していて、デジタル音響処理技術の応用により

サンプリングPCM音源でも音色のエディットを可能としている。

Clik here to view.

「仕様老朽化寿命」においては何ら問題なく現役で使えるだろう。

これがデジタルカメラともなると、周囲のカメラの性能がどんどん

進化してしまい、古いカメラは使いたく無くなってしまうのだ。

まあでも、実の所、2000年代後半のデジタル一眼レフは、まだ

現役で問題なく使える性能を持っている、最新機種を欲しがるのは、

高い基本性能が無いと不安である(つまり撮影技術に自信が無い)

初級中級者ばかりという状況だ。

カメラ界は、楽器の世界に対してデジタル化が15年も遅れている

その結果、残念ながらユーザーの感覚もまだまだ楽器の世界よりも

はるかに遅れているという事は確かだ。

Clik here to view.

合った個性的な音色をチョイスする場合が多い、具体的にそれは

ベル系、クワイア系、パッド系であったりする。

それらの音色がどんなものであるかは、言葉では説明できない、

シンセプレイヤーで無いと、わからない話であろう。

演奏技法も色々あって興味深いが、この会場はステージ位置が

高く、本番時は鍵盤を弾く動きがなかなか捉えられない。

キーボードと言えば、余談だが、このライブハウス「都雅都雅」

には歴史的名機「ハモンドB-3」が置いてあった。

Clik here to view.

使われる事は無いのだろうが、出演者の人達もこのオルガンの

価値がわかっているのであろうか?

B-3には前期型と後期型が存在していると思うが、この機種が

どちらかはわからない、恐らくは後期型と思われるが確証は無い、

ただ、前期であっても後期であっても、この楽器の「程度」は悪い

とは思えない。ペダル鍵盤が見当たらないが、どこかに保管して

いるのであろうか?それを含めて、およそ150~200万円の価値が

あると思う(このオルガンの近くでタバコなど吸えないですぞ!)

ちなみに「B-3」が正しく「B3」は間違いだ。

楽器に限らず、カメラの世界でもハイフンのある無しの区別が

ついていない資料が極めて多くて情けなく思う、公式資料の

立場に近いWeb記事ですら、そんな感じだ。

(例:α7とα-7は全く別のカメラだ)

さて、このB-3に注目していたのは、私の他は本ライブ主催の

金谷さんだけであった。彼の話では

金「次のライブで、レスリー・スピーカーを持ってくる

バンドが居ますよ」

匠「凄い! 現存しているレズリー(レスリー)で、完動品は

さほど多くないと思うし、動いているものは高価でしょう?

そもそも重いので、どうやって運んでくるのでしょう?」

何故急にレスリーの話が出るか?と言えば、ハモンドとレスリーは、

ベストマッチングであり、切っても切れない関係の物なのだ。

匠「ロータリーをファーストからスローに切り替える時の途中の

音が最高ですね!

それと、回転式ホーンツイーター、あれ、2本あるのですが

片側からしか音が出ていなく、もう1つはバランスを取る為の

ウェイト(重り)なんです」

金「へ~っ!」

ここはちょっとマニアックすぎる話であったか・・(汗)

Clik here to view.

曲は全てオリジナル、曲名だがNizzyさんに「セットリスト」

(=曲目名と演奏順が書かれたもの)を見せてもらって、

ちょっとびっくりした。

幼陽、微風雨、表裏、史呂、雪灯

という感じである、まるで高級料亭か高級日本旅館の部屋の

ような名前であるが、そもそも読めない(汗)

・・でも悪く無い。こういうところが「独特の世界観」と

私が言っている点の1つであり、「他の何事にも影響されない

強い個性」というのは、音楽、いや全てのアートジャンルにおいて

極めて重要な要素になるのだ。

ただ、音楽や写真など、裾野の人口の極めて多いジャンルでは、

その大半(99%以上)は、単なる「習い事」や「人真似(コピー)」

までで止まってしまい、そこから独自の個性を創り上げていこう

とする人は、100人に1人、いや1000人に1人位しか居ないだろう。

だから、そういう個性は一般大衆には理解されにくいのが常だ。

でも、アートである以上、独自性を追求していかない物は

全く価値が無い。

「ハクチウム」の場合も、誰が何と言おうと、この独特の世界観は、

続けていくべきだと思う。

Clik here to view.

「金谷幸久」氏である。

今回のライブ全体の主催者であり、プレーヤーでありつつ、

ロックギター教室の講師でもある。

関西圏のアマチュアロック界での重鎮的存在であり、多数の

若手プレーヤーから尊敬されている方だ。

音楽や楽器全般にも極めて詳しい。

プレイ等の詳細は続く「後編」記事が彼のユニットであるから

そちらで紹介することにするが、ともかくギターが上手な人だ。

Clik here to view.

その場合は、ストラトキャスターを使用する模様だが

こちらの「ハクチウム」は、ロックバンドでは無いので、

このステージでは「オベーション」のギターを使っている。

オベーションはエレアコというよりも個性的なフォークギターだと

思った方が良いであろう。一般的なフォークギターとは違い、裏面は

浅い湾曲構造になっていて、サウンドホールも一般ギターは大きな

穴が1つだけだが、オベーションでは小さい穴が無数に開いている。

この構造、そしてボデイの共鳴容量が小さい為、生ギターとして使う

際には音量が小さくなるのが弱点だが、ステージで使う際には、

サウンドホール前に一般的なマイクを置いても良いし、勿論、内蔵

されているピックアップから電気的に音を拾っても良い、すなわち

最初からステージ向けに設計されたアコギである。こういう構造で

あればPAの返し音量が大きくてもボデイが振動せず、ハウリングが

起こり難いのだ。

Clik here to view.

変わる事は無い。ハクチウムの音楽の性質上、ギターソロが前面に

出てくる事は無いのだが、写真のスライド奏法など、随所に

「いぶし銀」のような通好みのテクニックが見てとれる。

なお、「音」には拘っている模様で、エレキと比べて小規模だが

マルチエフェクターを中心として手元に置き、音作りを行って

いるし、ステージ上でのモニター音にも拘っていて、返しの

モニターではなく、Roland JC-120のステージアンプの接続を

所望されていた。が、その点不審に思って

匠「JC-120を使っても、そのプリアウトからラインで出している

のでは無いのでしょう?」

金「はい、PA卓に送るのは別系統です、でもステージ上で音を

聞くにはJCの方が気持ち良いのですよ」

匠「なるほど、JCのコーラス機能は”空間混合型”なので目の前で

聞くと気持ち良いですよね。あのコーラス、左側はノーマル音で

BBD素子を使ったディレイ変調は、右側のスピーカーにしか

効いていないって、ご存知でした?」

金「はあ・・?」

しまった、また超マニアックな話になってしまった(汗)

金谷さんが、音楽や楽器にも詳しい「専門家」である事が嬉しく、

ついつい色々とつっこんだ話もしてしまう。

Clik here to view.

言葉で表現するのは難しい、というか文章では説明できない。

ネット上にある動画等を見たとしても、「引き」で一般的な

ビデオカメラで撮っているもので、詳細がわかりにくいし、音自体

もHiFiでは録音されていないので、音楽がやはりわかりにくい。

ステージを見た場合だけ、やっとその独特な世界観が体験できる。

関西の音楽の重鎮「金谷幸久」氏が、このユニットによくゲスト

プレーヤーとして参加している気持ちも、なんとなくわかる、

一般的なコピーバンドでは到達できない「何か」を、このユニット

が目指してい事がわかるからであろう。

その音楽に自分も参加し、これまでのどの音楽とも違う、新しい

何かを創り上げて行きたい、「アーティスト」であれば、当然

そのように考えるからだ。

Clik here to view.

知れないが、とはいえ、20世紀後半に、それまでのクラッシック

音楽の常識を打ち破ろうと試行錯誤した「現代音楽」のように、

誰も全く理解できないようなものでは無い。

むしろ、同じく20世紀後半に一般音楽の様式の上で実験的な

要素を色々と取り入れた「プログレ」が、やはり近いものかも

知れない。

このジャンルの一般観客に対する難しさは、世界観が共有しずらい

点である、ただ、現代ではこの問題の解決法は無い事は無い。

具体的には、ステージにビジュアル的要素をちりばめる事だ。

単にプレーヤーのコスチュームのみならず、照明効果(レーザー

やプロジェクション・マッピング等も良いかも)や、もっと

直接的には、映像をスクリーンに投影する等だ。それは直感的な

写真やCG等ではなくて、抽象的な映像でも良いかも知れない。

手間やお金がかかる事ではあるが、それが実現できれば

「ハクチウム」の世界観を共有するには最適であろう。

メンバーにイラストを描ける人が多いとも聞いている、それで

あればコンテンツの心配は少なく、プロジェクター1つで映像と

音楽のコラボは可能だ。実現はあまり難しく無いかも知れない。

さて「ハクチウム」のライブ記事はこのあたりまでで、

後編は金谷幸久氏のユニット「Y.K.G.」を紹介しよう。