発祥とするバンドのライブが2017年7月30日に行われる

との事で、撮影に向かう事となった。

ゴスペルシンガーそしてゴスペル教室の講師である「木原千賀子」

氏は「音楽が無いと生きて行けない」と、ご自身でも話るほど、

この道にどっぷり入り込んでいるベテラン・アーティストだ。

その豊富な人脈を活かし、各地のミュージシャンや、また生徒達の

中でも特に優秀なシンガーを加えて、いくつかのライブ用バンド

(ユニット)を結成し年に数回の一般観客向けライブを行っている。

その1つは、以前のライブ記事でも紹介した「Funky Drops」

というユニットである。

今日のライブでは、ゴスペルユニットの「Funky Drops」に加え

「きはらちかこオリジナル曲ユニット」が出演すると聞く。

さて、どんな音楽を聞かせて頂けるのだろうか?

撮影はともかく、ステージそのものが楽しみだ。

入り、「三条木屋町上がる」つまり北向きに少し歩くと、

京都では老舗のライブハウス「LIVE SPOT RAG」がある。

この会場は前回のライブ会場と同じなので、だいたいステージ

迄の距離感はわかっている。

今回の撮影機材は、デジタル一眼レフが2台とミラーレス機が1台、

レンズは全て大口径単焦点で、フルサイズ換算画角は、それぞれ

24mm/f2.8,85mm/f1.8,200mm/f1.8となっている。

近年のギタリストやベーシストは、エレクトリックはもとより

アコースティック(生楽器)であっても、沢山のエフェクターを

駆使して、個性的な音色を作り出そうとする。

あるいは積極的に音質・音色を改変してしまう「エフェクター」

までは行かなくても、最低限必要な機材として「チューナー」

(調弦を行う)、ボリュームペダル、イコライザー(音質調整)

ダイレクトボックス(ギター等のインピーダンスを変換する)

あたりは必須であろう。

昔であれば、ギタリストやベーシストの音質(出音)の調整は、

ステージに置いてあるアンプと、PAのミキサーマンの調整に

頼っているところがあった、ところがステージアンプは大きく

重い為、自分用の物を持ち歩くのは困難だ。

例えば、メジャーアーティストであれば、機材運搬車があったり

「ローデイ」と呼ばれる専門の機材スタッフが、機材の輸送や

設置、調整等を行ってくれるのだが、一般のミュージシャンでは

そこまでやっていたらコストがかかりすぎて無理だ。

よって近年ではライブハウス等のステージに備え付けのアンプを

利用する事が大半であるが、アンプの種類によっては、演奏者が

求める音楽の方向性と出音が異なってしまう場合も多々ある。

例えば、ブリティッシュ・ハードロック向けに良く歪むアンプで

あるとか、ウェストコースト風あるいはライト・ポップス向けの

クリアで心地よい響きのアンプ等があるし、勿論ギター等の

音質特性も色々あるから、適切な組み合わせを見出すのが困難だ。

おまけに、近年のPAではアンプからの出音を直接マイクで拾う

事はなく、「ライン録り」という手法で、ギター等からの音が直接

(ダイレクトBOX等を経由し)電気的にミキサー(PA)卓に送られる。

またミキサーマンも、そのステージ曲の各々でミュージシャンが

どのような出音を望んでいるかはわからない。そこまでやろうと

したらバンド専任のミキサーマンを立てるとか、ものすごく綿密な

打ち合わせをして曲毎に異なる音質傾向を作らないとならない。

まあ、これは到底無理な話なので、結局、ミュージシャン側で

出音を責任を持って調整していく必要がある。例えば、前述の

「イコライザー」であったり、それは周波数特性をいじるだけの

物であり、さらに進化させた「アンプ・シミュレーター」等の

音響機器が存在するので、それらを使って出音を作っていく。

前置きが長くなったが、ライブの模様だ。

によるオリジナル曲だ、メンバーは基本は、Vo,Gt,Bs,Key,P,

Dsの6人で、今回は曲によってゲストプレーヤー(A.Gt)が加わる。

撮影は「本番撮影」という事であり、ゲネプロ(リハーサル)

では無い。これには大きな違いがあり、ゲネプロであれば観客が

入っていないので、自由な位置(アングル、ポジション)から

撮影する事が出来るが、本番撮影では、お客さんが満員に入って

いるため、そこまでの自由度が全く無い。

「何故ゲネプロを撮影しないのだ?」という話になると、これが

理由があって、ゴスペル系のステージの場合は、本番衣装に工夫

を凝らしている、つまり派手な訳だ。

で、ゲネプロ時は普段着でリハを行う、なので、これを撮影しても

衣装が違う為に意味が無い。

ここで本番撮影での注意点をあげておこう

1)お客さんの前に立ちはだかる形で撮影してはならない。

(観客からのステージを見る視線を妨害しない事、

なお、ごく短時間(数秒間)であればやむを得ない)

2)同様に、ライブハウスのホールスタッフによる

飲み物や食べ物の注文や給仕の動線を妨げてはならない。

3)カメラのシャッター音がお客さんの気になってはならない。

(できるだけシャッター音が静かなカメラを使用する事)

4)ステージ上のミュージシャンの演奏や歌唱の邪魔になったり

気を使う(気が散る)ような状態を作ってはならない。

(近接撮影、極端なローアングル、その他変な動き等は厳禁)

5)勿論、三脚の使用とフラッシュの使用は厳禁。

(レンズのf値、ISO感度、シャッター速度、手ブレ限界、

被写体ブレ限界の関係について最低限理解して撮る事)

6)カメラのライブビューや自動再生時のモニター画面が光って

はならない(お客さんが気になる)、よって背面モニターは

原則的にはOFFとするか収納位置がある場合はそうして使う。

7)撮影スタッフは、腕章や名札を付けること。これで一般観客と

区別しておかないと、他の一般客が「撮影自由」と勘違いし

勝手に撮り始めてしまったりする。

これらはごく当たり前の事だが、他のカメラマンの例を見ると、

これらが守られている状況は残念ながら皆無だ。

まず一般にライブ等のステージはスタッフ以外は撮影禁止である。

旧来は、その点は良く守られていて、メジャーアーティストの

コンサート等では入口でカメラや録音機材を預けてから

入場する事も良くあった。しかし近年では、スマホ等でも

撮影や録音が出来るが、一々それらを預けなくなってきている。

まあ、インデイーズ(メジャーでは無い)アーティスト、いわゆる

セミプロか、あるいはアマチュアのライブであれば、そこまでは

うるさくは言われない。で、たまに、そうしたステージで、常識

知らずの一般カメラマン等がステージの目の前に立ちはだかって

撮影してしまう場合がある、勿論、お金を払って見に来ている

他のお客さんにとっては大迷惑だ、おまけにフラッシュをパンパン

焚いたり、シャッター音がうるさい等、顰蹙ものだ。

ホールスタッフ(係員)がいれば、こういう状況は注意するの

だろうが、小規模なステージではそれは無理だ。

私とかが「撮影禁止ですから」と言おうとしても、そのカメラマン

は出演者のごく近しい人である(父親とか、恩師とか)可能性も

あって、なかなか言い難い状況だ。

(目に余るので注意すると、結局まったく無関係の超ビギナーの

カメラマンだったりする)

「そうしたマナー知らずの超ビギナーなんて滅多に居ないよ」

と言うかも知れない、でも私は実際に何度もそれを見ているので

純然たる事実だ。

プロであっても、例えば「ライブの模様をビデオ撮影する」

とかの理由で、本番中のステージに何人がが上がりこんで(!)

何台ものカメラをミュージシャン達に近づけたり、格好つけて

カメラを振りながら撮影して、大顰蹙ものだった事もあった。

結局、ライブ撮影の経験値不足であろう、この分野の撮影業務

だけでは食べていけない為、専門家はまず居ないのだ。

ライブの撮影を依頼されたり、家族や友人のステージを撮影する

必要があったりする場合もあるだろう、その時に最も重要なのは

「どんなカメラやレンズを使って、どんな撮影技法をするのか?」

ではなくて、「どのように周囲の状況に配慮して撮影を行うか」

なのだ、この基本がわかっていないと全くお話にならない。

でもまあ、本記事で撮影ノウハウは少しづつ書いていく。

上写真は「きはらちかこオリジナル曲ユニット」のドラマーのM氏。

ドラマーの撮影は最も難しい、一般にステージの奥まった所に

あって、多数のドラムス機材に囲まれている為、撮影できる

角度が極めて限られる、加えて照明が殆ど当たっていない。

このステージでは無いが、スモークが焚かれる場合もあって、

そうなると、ますます撮影困難だ。

よって「前面のボーカルやギターはいつでも撮れる」という

事から、まずは奥の位置のドラマーやベース、キーボード等を

先に撮っていく事が鉄則だ。

それから、ステージ前面の人達は、ライブの後半になると

「ノってくる」と言う事もある、よって、いつでもあまり状況が

変化しないステージ後ろ側のプレーヤーを中心にまず撮影する。

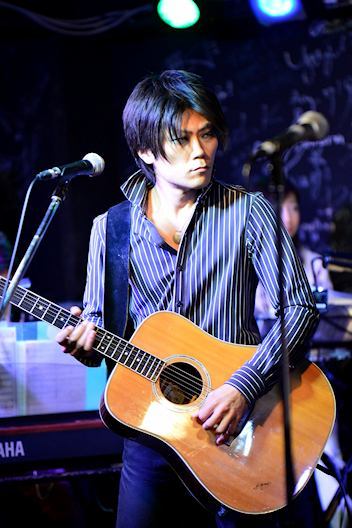

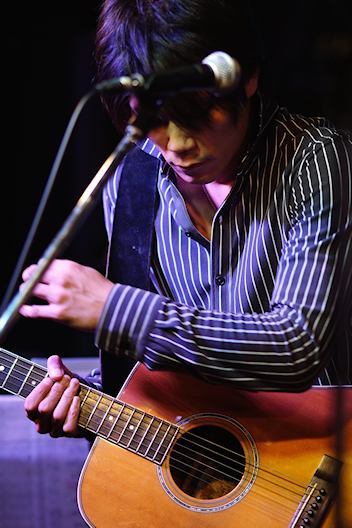

書いたが、近年のギタリストやベーシストは、複数のギター等を

ステージに置いて、曲により、それらを使い分ける場合がある。

彼の場合も同様で、フォーク(アコースティック)ギターと、

セミアコ(エレキ)、テレキャスター(エレキ)の3本使いだ。

前回のライブでは、彼はストラトキャスターを中心としてたが、

今回は「Funky Drops」のゴスペルだけではなく、様々な音楽

ジャンルがあるので、ギターの種類を多くしたのであろう。

なお、ストラトキャスターはシングルコイルのピックアップを

3つ並べた構造だが、テレキャスターは普通それが2つしか無い。

この為、出音のバリエーションが不足するかと思ったが、彼の

ギターを良く見ると、シングル型には見えないピックアップと

通常のテレキャスターには存在しないスイッチがついている。

不審に思って彼に聞くと「シングルとハムの切り替えです」との

事であった。つまり、シングルを2つ並べるとハムバッカーとなり、

高出力で歪み系の(ロックなどに適する)出音となる。

このスイッチで都合4個のピックアップを自在に切り替えれる

ように改造したという事だろう、なかなかの拘りだ。

で、これらギターの1本は1曲だけにしか使わないという場合も

勿論ありうるので、撮れる時に撮っておく必要がある。

なお、より完璧を期するならば、リハーサルを見るとか、

あるいは演奏前にプレーヤーの方と話しをして、どんな曲で

どんな楽器(ギター)を使って、どのように弾きたい(表現したい)

とかを事前に情報として聞き出しておくのが良いであろう。

なお、詳しく言えばギターの種類毎に演奏技法の特徴も異なる為、

それぞれの特徴を強調する撮影手法が必要となる。

私も多くの種類のギターを演奏するので、そのあたりは熟知して

いるが、その説明は際限なく長くなるので、また別の機会に譲ろう。

5弦ベースであり、エキサイター系とマルチエフェクターも

使用している。また、ダイレクトBOX用のファンタム電源の

電圧を規定値とは異ならせて音質を変えている模様だ。

(機器の耐久性を落としたり発火する危険性があるので要注意)

オーソドックスな指弾きで、スラップ奏法は使わないと聞く。

(もしスラップを使うとなれば、撮影のポイントも大きく変わり、

特徴的な演奏技法である右手のアップ撮影が必須となる)

また、一部の曲ではバックコーラスにも参加するとの事。

「きはらちかこオリジナル曲ユニット」の音楽ジャンルは多様で

ちょっとダークな内容をテーマにしたリズム&ブルースであったり、

力強いロックンロールや陽気なラテン系音楽だったりする。

ベーシストの彼の特性は、後から考えれば、陽気な音楽の方が

合っていたように思えた、しかし、最初の方に集中して撮って

しまったので、ノっている時の写真が少なくなってしまったのは

ちょっとした失敗だ。なお、このあたりまでカバーするには、

「どんな音楽ジャンルが好きなのか」という点まで事前に

インタビューしておくのが良いであろう。けど、それはなかなか

時間的にも難しい。他の方法論としては、何度もプレーヤーを

撮影しつつ、そのプレーヤーの特徴を経験的に捉えていく事だ、

なお、彼の5弦ベースは「ロー(LOW)B」を追加したタイプだ。

4弦ベースの最低音はE音であり、これだとEとかのキーの曲

ならば問題無いが、E♭とかの曲となると演奏が難しくなる。

歌唱を含むポップスでは、メインボーカリストの歌唱音域に

合わせて曲のキーを決めたり、特にゴスペルでは半音毎の転調を

多用する構成の楽曲も多く、こういう点からもポピュラー音楽系

全般で、旧来の4弦ベースから5弦ベースへの移行が進んでいる。

5弦ベースの「LOW B」であれば、B,C,D♭,D,E♭といった、

4弦ベースやギターでは追従が難しいキーへの対応が容易だ。

なお、キーボードでは「キートランスポーズ」機能があるので

それを使うか否かはともかくとして、転調は比較的容易である。

キーボードと言っても色々あるが、彼女は「ノードエレクトロ」

という機種を使っている。

ノードエレクトロとは、主にピアノ音色とオルガン音色に特化した

個性的な電子楽器(キーボード)であり、ゴスペル系の音楽に

おいては、特にそれらの音色を重点的に使う為に、音楽上の目的に

非常にマッチした楽器機材のセレクトである。

詳しく説明すると長くなってしまうが、本ブログの、かなり昔の

記事で詳しく解説している。

ドローバーは多数のアナログレバーの集合体だ。

ノードエレクトロはデジタル楽器なので、このようなアナログ

操作子を使うと、プリセットした音色を呼び出した際に、レバーの

位置と、メモリーを呼び出したデジタル・パラメーター値に矛盾が

生じてしまう。

ただ、電子楽器のデジタル化は、約30年前の1980年代から始まって

いる為、このような矛盾は、回避方法がとっくに発明されていて

プリセットを呼び出した値と、アナログレバー(やツマミ等)の

値が異なる場合、レバーに触らなければそのまま、レバーに触ると、

いったんそのアナログ値が楽器内部のデジタル値と合致した際から、

その後は、アナログレバー(やツマミ)の動いた値に従って

パラメーター値が制御される。

この方式は、デジタルとアナログを融合する上で、非常に有益だ。

ここにいたる迄は、複数の小型プリセットパネルによる並列操作

とか、モーター駆動フェーダーなどの試行錯誤的な製品が色々と

あったが、現代では殆ど、この手法で統一されている。

なお、近年、アナログカメラ風の操作子を持つデジタルカメラが

NIKON DfとかFUJIFILM X-T1等、いくつか発売されているが、

それらは、アナログとデジタルの混在の矛盾を解決できていない。

両機を私は所有しているが、極めて使い難く、設計思想の進化が

遅れている事を痛感する。まあ、カメラのデジタル化は楽器の

デジタル化より、およそ15年も遅かったので、まだ操作系などに

関しては、残念ながら未発達のままだ。

通常のシンセ鍵盤に比べて、「グリッサンド奏法」を行っても

指がひっかかって、やりにくい事が無い。すなわちオルガンでは

グリッサンド奏法を多用する故に、こういう仕様なのだ。

(注:同機には、ピアノ用鍵盤仕様も存在する)

オーナーの彼女も、当然その特徴は良く認識している。

私が「ウオーターフォ-ルですね」と言うと、喜んで自身の

楽器の良い点を語ってくれるのだ。

だから、撮影する側としても「グリッサンド奏法がいつ出るか?」

という点に着目して待ち構える事になる。

まあ、音楽を聴いていればグリッサンド奏法が現れるポイントは

だいたい予測できる。つまり、楽器の事のみならず音楽の構成や

セオリーも理解しておかなければならない。

こうした撮影技法は、楽器や音楽の事を知らないと絶対に無理だ。

だから結局「撮影用のカメラやレンズをどうするか?」ではなくて、

「いつ、何を、どのように撮るか」を主体に考えなければならない。

楽器はヤマハのやや古い重量級のステージピアノであり、

後に続くFunky DropsのピアニストGさんの所有のものだ。

ピアノの場合は、指の動き方がオルガンとは全く異なる。

基本的に電子ピアノであっても、ピアノには指の力の強弱で

音量や音質を変化させる機構が搭載されている。

元々、ピアノという楽器の正式名称は「ピアノ・フォルテ」で

あって、それ以前の鍵盤楽器(チェンバロ、クラビコード等)が

音の強弱を表現できなかった事から、この新楽器が名付けられた。

現代の電子ピアノでは「タッチレスポンス」という機構により

その音の強弱のコントロールを実現している。

これは数十年前から実現済みの機構であり、30数年前に制定された

電子楽器間の通信プロトコル規格の「MIDI」でも、パラメーターの

「ヴェロシティ」という数値(=速度という意味だ)において

鍵盤を叩く強弱(すなわち速度)で、音量や音質の値が変化できる

ようになっている。

なお一般に電子ピアノ音色では、強く弾くと音量が大きくなると

同時に、音色も僅かに硬くなる。

表現しているのかに重点を置かなければならない。

オルガンとピアノは同じ鍵盤楽器でも演奏技法が全く異なるのだ、

よって、それに応じて写真撮影として狙う点も勿論異なってくる。

具体的に言えば「オルガンは横の動き」「ピアノは縦の動き」に

注目して撮影を行う必要がある。

それと、上で抑えているような、A♭m7といったコードの場合は、

音数が多く黒鍵と白鍵に指がバランスよく配置されて撮影できる。

なお、このステージピアノ「CP」では、ハンマーアクション機構

を採用している為、スカスカの鍵盤でタッチを制御するのでは無く

鍵盤の重さや「返し」がプレーヤーにフィードバックされる。

ピアニストには都合が良いが、演奏はやや疲労するのが難点だ。

怪しげな雰囲気を醸し出しているが、演奏もまた怪しげだ。

左利きである事はさておき、アコースティックギターとは思えない

程に高音域をカリカリに硬くイコライザー等でチューニングした

出音傾向、そして、アドリブ的なフレーズはスパニッシュ音階を

ベースとしたもので、スケーリングに同期するタイム設定での

ディレイをかけて、かなり独特で、存在感が抜群に高い。

まあ、スパニッシュ音階と言ってもマイナー(短調)スケールと

原則的には大きく変わる物では無い。けど、スケール(音階)は、

弾き始めの主音とか、音階の繋がり方、エフェクトの選択等に

よって、音楽的には大きく異なる雰囲気となる。

また、このギターフレーズが「木原千賀子」氏のオリジナル曲の

イメージに良くマッチしていて、なかなか興味深い。

今回のライブ前半の全ての楽曲を創った「木原千賀子」氏だ。

前回のライブでは、ゴスペルの有名ナンバーが中心であって

彼女のオリジナル曲は聞けなかった。

今回のライブでは、そのオリジナル曲が8曲。

前述のように音楽ジャンルは様々なのだが、その歌詞の内容は、

若くして亡くなった友人に捧げる歌や、幸せや人生とは何か、

あるいは、還暦の歌、イライラする気持ち、世の中に流行るSNS

への批判、災害に関する歌、など結構、重たいあるいはダークな

モチーフも多い、けれども、それらの重たい歌詞であっても、

これが陽気なサンバや激しいロックンロール等のリズムに乗って

いるので、なんとも不思議な感じだ。

音楽と歌詞を別々に聴いていたら破綻してもおかしくないバランス

なのだが、「木原千賀子」氏の圧倒的な歌唱力によって、これが

見事に調和している。

これは、なかなかユニークな音楽作りの発想だ。

そして逆に言えば、メジャーシーンでこういう音楽はまず出来ない、

世の中に対して言いたい事があるのを音楽で表現するというのは

それこそ、ゴスペルの原点だと思う。

また1970年代位では、ロックもフォークも、反戦とか社会批判

とか、そういう音楽ばかりであったようにも思う、しかし、その後

世の中が豊かになってきてからは、そういう重たい曲は影を潜め、

恋愛とか、お洒落とか、ある意味「軽い」テーマの音楽ばかりに

なってしまっていた。

だから現代において、こういう「重い」モチーフをストレートな

表現で音楽にまとめるのは、ある意味とても新鮮に感じる。

良く見れば、バンドのメンバーもまた、個性的な人ばかりに

見えてきてしまう。

としても、プレーヤーやミュージシャンなるものは、普段の性格

や会話での雰囲気と、音楽を演奏・表現しようとしている場合は

まったくの別の人格に見えてしまう事もあるので、会話だけでは

計り知れない。

でも、やはり各メンバーは、独特の個性的な雰囲気が滲み出ている。

うまく機能しない事であろう。

個々の個性が際立ちすぎて音楽的にまとまりがつかなかったり、

音楽以前の段階で、個々の主張がぶつかって、ユニットとして

成立していくだけでも大変だ。

しかし正直言って、このユニットはちゃんと音楽的に機能している

これはいったいどういう事なのだろうか?

過言では無い方だ、その経験値は膨大なものがあるだるうし、

音楽を「見抜く力」も、相当なものに違い無い。

つまり、ユニットのプレーヤーは、その彼女が見出してきた

メンバーであり、彼女のカリスマ性に惹かれて集まってきたので

あろう、そしてそれらの個性を、彼女もまた自身の音楽の中に

融合して取り入れてしまうという柔軟性があるのに違い無い。

ここに来て、何故彼女が複数の異なるユニット(バンド)を

持っているのか、という疑問も氷解した。

最初は「そんなバンドなんて、1つあれば良いのでは?」とも

なんとなく思っていた訳だ。

きっと、彼女の作り出したい音楽表現は、無数にあるのだろう、

それぞれの音楽性の違いに基づいて個別に集め、編成したユニット

であるのだと思う。

さらに言えば、きっと、それぞれのユニットに属するプレーヤーの

個性に合わせて、また新しい音楽表現のヒントが生まれて来るの

だろうとも想像できる。

1つの道を究め、高みに到達する、というのはそういう事だ。

今日は、なかなか凄いものを見せてもらった・・

写真を撮りながら、結構色々と考えさせられた・・

しかし、まだライブは前半である、これから15分の休憩を挟み、

後半はクワイア(コーラス)メンバーを加えてのゴスペルだ。

続く「Funky Drpps」のライブの模様は、記事の「後編」にて・・