本シリーズは、手持ちの古いコンパクト機を順次紹介していく記事。

今回最終回では、2010年~2013年発売の4機種を紹介していこう。

まずは、こちら。

FUJIFILM X-S1 (2011年)

第3回記事で同様のロングズーム機S200EXRを紹介したが、

それをさらに強力にした決定版とも言えるカメラだ。

X-S1の基本スペックであるが、

センサーは2/3型CMOS、1200万画素。

レンズは24mm-624mm(相当)/f2.8-5.6 勿論手動ズームだ。

超解像テレコンが断続的に最大2倍効く。

最短撮影距離(WD)は広角端30cmで、テレ端でも2mと短い。

スーパーマクロ時は広角端で最短1cmのWDだ。

ISO感度は100~12800。手ブレ補正内蔵。

露出モードはPASMが使える。最高シャッター速度は1/4000秒。

EVFは144万dot、ミラーレス機と同等の解像度と拡大操作系で、

ようやくMFでも使えるようになった。

第3回記事のS200EXRには細かな弱点が目立ち、実用的とは

言い難い点もあった、ただ入手価格が恐ろしく安価であったので、

それらには目をつぶる事にした。

本X-S1購入の最大の目的はドラゴンボート等水上競技撮影用である。

ドラゴンボート撮影は、換算600mm以上の望遠レンズが必須となり

広い会場を動き回っての撮影となり、軽量なシステムが望ましい。

加えて、水気や暑さなど過酷な環境で、タフでかつ最悪壊れても

良い、安価な機材が必要となる。

長年、中古デジタル一眼と、古く安価で優秀な超望遠ズームをメイン

としてきたが、代替レンズまたはロングズーム機を探し続けていた。

前述のS200EXRは望遠端432mm相当と、この目的にはちょっと厳しく、

また新しく入手したTAMRON 200-500mm/f5-6.3 (ミラーレス第65

回記事)は、若干高価なレンズで壊しても良いという訳にはいかない。

本X-S1の存在は発売時がら知っていて、ロングズーム機の中で

ドラゴン用にベストである事はわかっていたが、発売直後は、

高価であり8万円程していた。

また、特殊用途であるので中古もなかなか流通していなかった、

その後中古相場を入念にウオッチし続け、2015年頃にようやく

下げ止まり、あるいはこれ以上待つと入手不能になるという

リスクもあったので、27000円で購入した次第であった。

長所は色々ある。

まずは大型CMOSセンサーとFUJIの伝統である絵作りの良さだ。

従来のデジタルズームをやめて、超解像方式にしたのも良い。

これであれば1200mm相当の超々望遠域でも画質劣化は

最小限に抑えられる。

勿論手動ズームであるが、実は、本機が最後の手動ズーム機だ、

手動ズームはその構造上、製造コストが電動ズームより大きくなり、

コスト競争の激しいコンパクト機の市場では、なかなかそういう

贅沢な仕組みを維持するのは難しい。

この機体(又はHS50)以降、他社はもとよりFUJIでも手動ズーム

機を作っておらず、現状その復活の可能性は少ない。

超望遠域の撮影では手動ズームが必須である、今後本X-S1より

見かけ上のスペックの高い電動ズーム機が発売されたとしても、

残念ながら興味は持てない。

短所も色々ある。

例のFUJI機の劣悪な操作系の問題は、本X-S1では若干マシだが

依然残っている。

大きく重い事も課題だ、重量は大柄なS200EXRよりさらに増えて

1kg近くとなっている。ただ、一眼+超望遠ズームでは、最低でも

2kgとなるので、これでも一眼の代替用途には十分だ。

電源ONから実際に撮影するまでの起動時間は当然一眼より遅い、

これはスポーツ撮影等、絶対にその一瞬を撮らなければならない

状況では、やや厳しい弱点である。ただ、ドラゴン撮影に限って

言えば、私は長年の経験から次の展開はある程度予測できるので、

事前に撮影準備を行う事は可能だ。けど、良く知らない撮影分野で

それをやるのはまず無理なので、この弱点は、撮影側の経験や

スキルに大きく影響される事であろう。

それと、連写をするとファイル名が別系統になる。これは良し悪し

あるのだが、PCでの写真管理上では不便だ。

バッテリーはFUJIの場合、機種毎に全部バラバラである。これは

OEM生産の弊害であろう。本機の場合、それどころか充電器を

他機と兼用している為、補助部品を嵌めないと充電できないと言う

お粗末な仕様だ。また、本体にバッテリーが逆向きにも入ってしまう

とか、細かい所に目が行き届いていない。

あと、高感度でのノイズ性能が悪いという評価もある模様だが、

そんな事はどうでも良い。何故ならば、誰がこんな超望遠機を

夜に持ち出して撮るのであろうか? 暗い状況で撮るならば、

その目的で使いやすいカメラを持ち出せば良いだけの話だ。

今時のカメラユーザーは、携帯系カメラも含め、必ず複数台の

カメラを所有している。それぞれの機種の長所短所や使用シーン

に合わせてカメラを使い分ければ良い。

雑誌やWEBでの当たり前なカメラの全般的な性能評価など、

殆ど意味を持たなくなってきている時代だ。

本機は特殊用途機なので誰にでも薦められるカメラでは無い。

野鳥、自然観察、動物園、スポーツやイベント撮影などの用途

でのみ、本領を発揮するカメラであると言える。

まあでも、本機の性能や機能を全て理解して使うのであれば、

逆に極めて汎用性の高いカメラにも成り得る。急な動体撮影等で

瞬時の反応が要求される場合以外は、一般的なほぼ全ての被写体

をカバーしうるであろう。上級者向けカメラだとも言える。

---

次のカメラも特殊用途機だ、

YASHICA EZ Digital F537 IR(2010年)

唯一、かも知れない近赤外線投射型コンパクト赤外カメラだ。

最初に書いておくが「赤外線で水着が透けてみえる」

というのはあくまで俗説の類であり、実際の近赤外線には

そのような嬉しい効能(笑)は無い。

ただ、光源から近赤外線を投射し、指や手のひら等の薄い人体を

そこにかざし、反対側から可視光線をカットした赤外線カメラを

用いれば、透けて静脈のみ黒く見える。

これは静脈血流に含まれる還元ヘモグロビンが波長900nm

近辺の近赤外線光を吸収するからだ。

この原理は静脈認証や医療、非破壊検査等の分野に

用いられている。

また、光源波長を下げて650nm近辺の赤色可視光にすると、

今度は動脈中の酸化ヘモグロビンの様子が見えるようになる。

ここで、可視光と近赤外線での透過結果の比率を見ることにより、

「血中酸素濃度」が推定できる為、これは「パルスオキシメーター」

と言う医療機器として古くから実用化されている。

ただし、これらは光源反射型カメラでは困難で「透過型」にする

必要があるので、本機ではこのような用途は無理だ。

どうしても「美女の血管」が見たい人は(笑)別途近赤外線光源

を設けて、そのようなカメラを自作する必要があるだろう。

なお、近赤外線というのは単なる光であって、熱は無関係である。

熱を測るサーモグラフ等で用いられる波長10μm前後の赤外線は、

現代では「熱赤外線」又は「中赤外線」と呼ばれていて、光とは

まったく性質が異なる。

この波長は近赤外線を投射しなくても人物や熱の検出が出来る為、

軍事用、警備用、トイレや玄関の人感センサー、エアコン・電子

レンジ等の家電製品、工業用、あるいは車載用夜間カメラ等に

使われている。

なお、昔はこの波長は主に健康分野で「遠赤外線」と呼ばれていたが、

その科学的根拠は曖昧だ。(注:技術分野でも、依然「遠赤外線」と

呼ぶ時もある)

現代では、これより長波長の「テラヘルツ」または「サブミリ波」

と呼ばれる領域が新しい用途で使われて発展した為

(例:空港のセキュリティ等)技術分野では、この長波長域を

新たに「遠赤外線」と呼ぶ事も多い。

さて、では「近赤外線投射型」カメラの用途であるが、

最も一般的なのは「監視カメラ」であろう。

近年の監視カメラは「デイ&ナイト」モードというものを搭載して

いて、これは夜になると、自動的に近赤外線カメラに切り替わる

という仕組みである。

赤外線モードで必要な要素は3点あって、

1:近赤外線を投射する

2:日中撮影では必須であった「近赤外線遮断フィルター」を外す

(このフィルターはほぼ全てのデジタルカメラに搭載されている)

3:近赤外線領域まで感度が高い撮像素子を用いる

(一般のデジカメ用センサーでは、近赤外線領域の感度が低い)

これらをデジカメ用に新規に開発するのは大変だ。そこで最も

簡単なのは監視カメラ用のユニットをそのままデジカメに転用

すれば良い。こうして出来たのが本F537IRである。

ヤシカのブランドとなっているが、京セラがカメラ事業から撤退した

2005年以降、ヤシカやコンタックスのブランド名は宙に浮いて

しまっている。

うち、ツァイス(イコン)名は、コシナが一時期取得した模様だが、

「ヤシカ」名は海外のメーカーや商社等を転々としている様子だ。

なので、実際このカメラは何処で作られているかは不明だ、

恐らくは安価な監視カメラの製造が得意な中国製等であろう。

ちなみに光学ズームは無い単焦点機である。

で、本F537IRの実用性はあまり高くは無い。

日中の赤外撮影では、近赤外線遮断フィルターが外せるのだが、

その時に可視光遮断フィルターが無いのだ。

したがって可視光と近赤外光がミックスされた撮影となる。

可視光遮断フィルターは一眼用の自作品があるのだが、本機では

内蔵赤外LEDが反射してしまい使い難いので、今回は使わないで

おこう。

また遠距離には投射近赤外光は届かず、受動撮影のみとなる。

なお、近赤外光には色という概念は無いので、赤外撮影時には

必ずモノクロ写真となる(注:よくある緑色映像は着色だ)

暗所の近赤外撮影では可視光が少ないので、可視光遮断フィルター

が無い事は問題にならない。ただし、この時に本カメラの

近赤外域の感度が低く、数値上の比較は難しいが、だいたい

ISO100相当でしか無い。よって、極めて手ブレしやすく、実際

には投射光源(赤外LEDが6個と貧弱だ)を頼りに撮るしか無い。

撮影距離は近赤外光が届く数m迄に限定されてしまう。

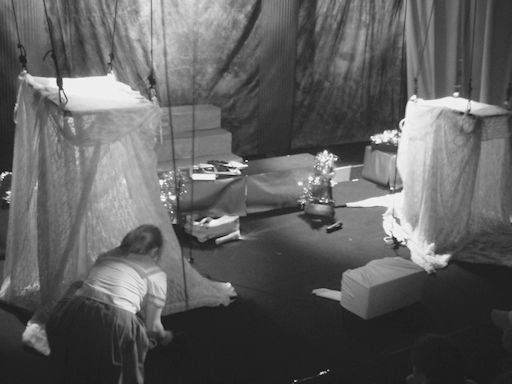

舞台撮影では「舞台暗転」した模様も撮れるので便利だと思ったが、

実際には、ここでは役者さん達は次の場面の為の準備を忙しくして

いる所の、まさしく「舞台裏」であったので、そのような様子が

見えてしまうのは、役者さん達にはむしろ不評であった(汗)

特殊な使い方として、本機は電子シャッター機なので、

動体撮影あるいは、撮影中にカメラを動かすと被写体が歪んで

写ってしまう。これは勿論弱点なのだが、それを逆用すれば、

なにげない被写体を歪ませて面白い効果を出せる。

購入価格だが、2010年に新品で7000円と安価であった、

現在では生産終了になっており、他には業務用以外の代替機は

無いので念の為。

---

次の機種も特殊用途機だ

NIKON Coolpix S1100 pj(2010年)

これも非常に珍しいプロジェクター内蔵機だ。

まあ結局、この時代(2010年頃)のコンパクト機は、一般用途の

ものは、デジタル一眼、スマホ・携帯系カメラ、ミラーレス機の

普及により、その存在価値を失っていった時代なのである。

なので、こうした特殊用途機しか、私も必要としていなかった。

プロジェクターは、写真の世界では仲間内での発表会とか、

ビジネス用途ではプレゼンや簡単なレクチャー等、あれば非常に

便利である。しかし、本格的なものは高価で、かつ持ち運び等の

ハンドリングも悪いし、電源や投影環境にも気を使う。

コンパクト機にプロジェクター機能が内蔵されていれば、

いつでもどこでも、それが可能なので極めて便利なのだが、

やはり本格的なものに比べ解像度や光量などの面で限界はある。

結局、買ったものの、数回、これを使うような機会を半ば強引に

作って使った程度であり、あまり実用性は無かった。

以降、そのような目的では、タブレットPCがベストになって

いくのだが、それが普及する前は、私はデジタルフォトフレームを

その目的に使っていた(パワポをJPEG化すればプレゼンも可)

まあでも、AC電源が必要なのでフォトフレームも決して便利と

いう訳では無かった。

さて、プロジェクター機能がメインの本S1100pjであるが、

前機種としてS1000pjが存在し、その改良版となっている。

カメラ機能であるが、「一応写真も撮れますよ」という

程度であり、劣悪である。

特に問題なのは、その操作系だ。

第3回記事でチラリと書いたが、この時代、スマホの台頭により

その操作性が一般ユーザーにも流行し、カメラ分野にもその

操作性が要望されるようになっていた(注:誰が望むのだ?)

この結果、本来はカメラは写真を撮る為の道具である筈なのに

全くその本質が考慮されず、単にスマホ似の操作性だけを搭載して

操作系のバランスを著しく壊してしまったのが本機である。

もう一々課題を説明するのも馬鹿馬鹿しくなる程の混迷ぶりであり、

写真はフルオートでシャッターを切る以外の設定で撮影するのは

無理、と言っても過言では無い。

つまり写真を撮る(撮れる)カメラでは無いのだ。

この話はまるで、銀塩時代に「一眼レフ史上最悪の操作性」と

呼ばれた、伝説の「迷機」ニコンF70を彷彿させる。

誰もその独善的な操作系コンセプトを理解できず、一般カメラマンは

もとより、紹介記事を書くライターでさえ嫌がった、という話が

残っている。何故そんなカメラが仕様検討会議を通過して市場に

出てしまったのか?それ自体が疑問であるのだが、まあ、

本S1100pjも同様であろう。

したがって、カメラ部の仕様等の詳細説明はばっさり割愛する

私は、この機種はプロジェクターであってカメラだとは思っていない

のだ。(投影の際はリモコンで操作するので操作性は問題ない)

それでも、一応の中身は理解しているので、デタラメな操作系にも

メゲずに頑張ってみると、一応こんな風には撮れる。

本機の購入価格だが、2012年頃に新品在庫処分で15000円だった。

少々高かったが、プロジェクターと見ればやむを得なかった。

---

さて、ラストのカメラだが、こちらは本格派の汎用機だ。

FUJIFILM XQ1 (2013年)

一見普通のコンパクト機である、

オーソドックスすぎるデザインと言っても過言では無い。

さらに言えば、本シリーズ第2回記事で紹介したFUJI F10にも良く

似ている、なので昔の本ブログの名機対決の記事で徹底比較した

事もあった。

本機には、従来のFinePixの名前が付かず、新シリーズで

マニア層を狙った「X」が冠されている。

ただ、他の機種は、X-S1とかX-E1とかハイフンが入るのであるが、

本機はXQ1とシンプルだ。

なお、これ以前のFinePix X100(2011年)は、中途半端な表記で、

ブランディング戦略がまだ固まっていなかった様子だ。

さて、久々に本格派かつ汎用用途に使う事ができそうな

コンパクト機の登場だ。いつもなら中古の価格が十分に安価に

なるまで待つのであるが、本機は中古が最初に出始めた段階

(2014年)に購入したので、価格は24000円と高価であった。

つまり、高くても買ってしまう位、魅力的な仕様であった訳だ。

黒のバージョンもあったが、あえてF10に似ている銀を選んだ、

優秀だったF10の再来(代替)として使うのが目的だ。

XQ1の基本スペックだが、

センサーは2/3型CMOS、1200万画素。ローパスレスである。

レンズは25mm-100mm(相当)/f1.8-4.9 大口径広角だ。

超解像ズームは連続シームレスで最大4倍効く。

最短撮影距離(WD)は広角端50cm、テレ端80cmと物足りない。

マクロモード時は広角端で3cmのWDだ。

ISO感度は100~12800である。勿論手ブレ補正内蔵だ。

露出モードはPASMが使える。最高シャッター速度は1/4000秒。

まあ、このような数値だけ見ていても、同じFUJIのX-S1や

前記事のS200EXRとレンズ以外はさほど変わり映えがしない。

表面的な数値上の性能には無い部分がポイントなのだ。

まずは X-TRANS Ⅱ型の新型CMOSは、ローパスレスで、

かつ像面位相差AFを採用している。

ただ、個人的には、必ずしもその新技術は全てが歓迎できる

コンセプトでは無い。ローパスレスは被写体状況によっては

モアレ発生を回避しなくてはならないし、像面位相差AFは

原理的に欠損画素が発生するが、その補完方法(点像復元)が

どういった手法を用いているのかが公開されていないので、

何が起こるかわからず不安だ。

(例えば、像面位相差では無いがローパスレスの同社ミラーレス機

X-E1では、ピンホール撮影時の小さいゴミが黒点ではなく円環上に

写るという状況があった)

で、実際には、像面位相差AFによるAF機能の高速化や高精度化の

恩恵は本XQ1では、あまり感じられず、8年前のF10と同等、とも

思っていた。

まあ新機能に過大な幻想を抱くのはやめておこう、この時代

(2013年)の技術の多くが込められた、バランスの良いコンパクト

が欲しかった訳だ。そうであれば第2回記事のF10やGRDのように、

発売後10年以上を経過しても、いまだに現役で使い続ける事が

できるような、息の長いカメラになりうる。

さて、本機の長所であるが、一般に想像されるような

f1.8の大口径レンズでは無い。f1.8はむしろ弱点なのだ。

というのも、ISO感度は手動でもISO100迄しか下がらず、

銀塩時代の「晴天時ISO100、f16で1/125秒」という簡易計算だと

日中f1.8では、およそ1/10000秒の高速シャッターが必要となる。

で、XQ1は一応最高速度1/4000秒のシャッターといえど

レンズシャッター方式でよくあるように、開放ではそこまでの

高速シャッターが使えない(絞りストロークが長いから)

実際には、絞り開放では1/1000秒を超えると表示が赤字となり

ちゃんと撮れるか撮れないかが不明な状況だ。

なお、カメラの構造上、ND(減光)フィルター等は装着できない、

また、ISO100以下やデジタルND、電子シャッターの機能も無い、

この為、日中晴天時では、絞りをf4程度に落とす必要がある。

これではせっかくのf1.8大口径が活かせないでは無いか!

室内等暗所では確かにf1.8は有効であるが(この為、本機は

ライブ撮影や舞台撮影でもよく使用する)

日中屋外で、背景をボカした撮影をやりたくても出来ないのだ。

(自動ピントずらしボケ合成機能があるが、合成失敗率が高い)

なお、私は、その絞り操作が面倒な場合、ズーミングをテレ側に

伸ばしてしまう事も良くある、このズームレンズは広角側こそ

f1.8で大口径なものの、望遠側ではf4.9と平凡なスペックと

なるからだ、だから構図上での広角撮影をあきらめ、望遠撮影に

持ち込めば、開放f値が自動的に下がり、シャッター速度オーバー

の問題は回避できる。

さて、「長所」の話であったが、特徴というべきものは特に無い。

でも、その話もあくまで機能や数値上のスペックばかりを気にする

一般ユーザーレベルでの話であり、総合性能という面においては

何一つ不満は無いカメラであると言える。

こういうのを「通好み」と言うのであろう。

逆に短所であるが、搭載ズームレンズの問題はもう1つある、

ズーミングをテレ側にすると、最短撮影距離がどんどん伸びて

しまう事だ、通常モードで、それは50→80cmであり、

マクロでも、3→50cmと同様に変化幅が大きすぎる。

広角端の性能のみ重視して、スペック競争に対応したのだろう・・

望遠側でのスペック低下は、8年前のF10より劣る位だ。

この為、近接撮影では、通常でもマクロでも構図の微調整が

壊滅的にNGだ。構図変更の為、ズーミングをちょこんと伸ばした

だけでもう最短を超えピントが合わなくなってしまう。

像面位相差AFであっても、原理的にピントが合わなければ、

新技術も何の効果も無い。

超解像ズーム域に持ち込めば(超解像ズーミング時の遅さはさておき)

構図微調整が出来そうなのだが、生憎XQ1では、超解像はテレ端の

100mm相当を超えてから有効であって、同時期のX-S1やXF1の

ように、あるいはPANAやSONYのミラーレス機のように任意の

焦点距離において独立してデジタルズームが出来る訳では無い。

(つまり、その回避方法は使えない)

まあでも、搭載レンズのこのような特性を十分にわかっていれば

事前にヤバそうな被写体状況は回避できる、ただ、そのせいで

被写体に様々な制約が出てしまうのはやむを得ない。

風景、舞台、ライブ、イベント撮影、集合写真等で、広い範囲を

平面的かつ説明的に撮るような状況でしか使えないという事に

なってしまい、現代的な撮影技法には向いていない。

例のFUJIの操作系の弱点だが、本機はまだマシな方だ、重欠点

とは言えないであろう。E-Fn(拡張ファンクション)ボタンが搭載

されて、ずいぶんと良くなった。

そして「操作性」を言うのであれば便利な「コントロールリング」

が存在している、これはレンズ周辺にあるリングに、露出補正や

手動ズーム、ISO感度等の何か1つの機能をアサインできるという

仕組みであり、元々は、CANON S90(2009年)に初搭載された

物と同等であろう。

一見便利そうで、実際にもまあ使えるが、ここにも問題点がある。

まずはこれは個体差かもしれないが、固化して回転しにくくなる

場合がある事、まあ、これは潤滑剤を定期的に注入する事で回避

している(注:摺動機構があるので、メカに詳しい場合のみ可)

で、操作系上であるが「たった1つの機能しかアサインできない」

というのでは少々不満なのだ。

これが例えばミラーレス機 SONY NEX-7の「トライダイアル」で

あれば、任意の機能をアサインした3つのダイヤルの機能セット

複数組をボタン1つで次々に変更できる。

同様な機能がもしXQ1に搭載されていたとしたら、

最初はこのコントールリングで手動ズームで画角を調整し、

次に必要ならば、何かのボタンを押して露出補正に切り替え、

この時点でシャッター速度に問題があれば、さらにボタンを押して

ISO設定に切り替える等の有機的な操作系が実現できる。

勿論ビギナーにはとうてい無理な使用法であるが、そもそも本機の

ユーザー層はマニアあるいはベテラン等の上級者である、それ位の

高度な仕組みを入れてあっても問題はあるまい。

(まあでも、NEX-7のその3ダイヤル操作系は複雑すぎて、一般的

な中上級者でも使いこなせなかったかも知れない。なので続く

α7シリーズでは、この操作系は廃止されてしまった)

さて、色々と細かい点を弱点としてあげてはいるが、本XQ1を

一般的レベルで使う上での致命的な弱点は見当たらない、

仮にビギナー層であっても、複雑な機能を使わなければ、

まあそこそこ使えるカメラであろう、そして中上級者の様々な

ニーズにも、なんとか応えてくれる操作性・操作系・基本性能

となっている。

やっと誰にでも扱えるコンパクト機が出てきたという感じだ。

名機となりうるカメラであり、長く使える事は当然であろう、

これ以降の一般用途コンパクト機で、私がどうしても欲しい機種は

他には見当たらない。

なお、現在は後継機のXQ2となっているが、あまり進化した部分は

感じられない。

中古を狙うのであればXQ1で十分であろう、ちなみに相場は

1万円台後半と、性能からは適正な価格だと思う。

------

さて、コンパクト・デジタル・クラッシックズのシリーズ記事は

これにて終了、いずれまた変わったコンパクト機を入手したら

続編を書くかも知れない。