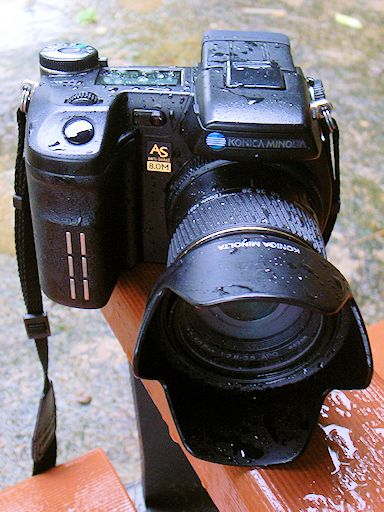

雨降りだ。さあ、雨天専用機、DiMAGE A2の出動である。

Clik here to view.

さて、新シリーズ、コンパクト・デジタル・クラッシックスでは、

所有しているクラッシックなコンパクト・デジタルカメラを順次紹介

していく記事であり、数回の連載を予定している。

今回第1回目では、デジタルカメラ初期の時代である、

2003年~2004年発売の4機種5台を紹介していくことにしよう。

まず、最初のカメラは、

KONICA MINOLTA DiMAGE A2(2004年発売)である。

Clik here to view.

雨でズブ濡れだ。防水仕様では無いカメラではあるが、これ位なら

まだ大丈夫だ。

DiMAGEは「ディマージュ」と読む。DigitalとImageを融合させた

造語であろう。いわゆるロングズーム機であり、銀塩(フルサイズ)

換算28-200mm/f2.8-3.5の手動ズームレンズを搭載している。

レンズにはGTの名が冠されていて、これはミノルタや後のソニーに

おけるGレンズ(高性能を示す)のバリエーションだろう。

だが注目すべきはレンズ性能ではなく、手動ズームという事だ。

「ロングズーム機は手動に限る」というのが私の持論である。

所有している3台のロングズーム機は全て手動ズームだ(順次紹介予定)

何故ならば電動ズームの場合は、電源OFF→ONの操作で焦点距離

位置が最広角側に戻ってしまうからだ。まあズーム位置メモリーという

機能もあるが、そもそも電動ズームの動きは遅いし、細かい焦点距離の

微調整も難しい。よって、ロンズズーム機の長所である望遠撮影を

多用する際には手動ズームで無いと、お話にならない訳だ。

だが2016年現在、カメラ市場には1台の手動ロングズーム機も新品

では存在していない、最後の機種FUJI X-S1が2014年頃に生産終了

になってしまって以降、どこからも発売されないのだ。

まあ、手動ズームは焦点距離や合焦距離伝達などのエンコーダーの

仕組みが多少複雑になるから、コスト高を嫌っての方針なのかも

知れないが、またいずれ、手動ロングズーム機がどこからか発売

されるまでは手持ちの旧機種群を使うしか方法が無い。

さて、このあたりの時代(2004年頃)のカメラとなると、基本性能

の高さは全く期待できない。

本機の最高感度は僅かにISO800だし(但し、当時としては珍しい

手ブレ補正内蔵)最大画素数も800万画素でしかない。

ただ、本機のその他の仕様はなかなか凄い、センサーサイズは

2/3型と大きく、しかもCCDだ(CMOSでは無いという意味、この当時

はCCDの方がCMOSより高画質であった)

今時のロングズーム機が1/2.3型CMOS等の小型センサーを使って

見かけ上の望遠画角を伸ばしている事に比べて、非常に拘った

設計コンセプトであると思う。

なお、2/3型と1/2.3型センサーの面積比は、ちょうど2倍位ある。

最短撮影距離は全域で50cmとそこそこ短いが、レンズ側に切り替え

型のマクロスイッチ(珍しい仕様だ)がついていて、これをONに

するとテレ端で25cmまで寄れ、1/5倍程度のマクロとなる。

ただし、近接撮影でのピント精度が落ちるという弱点を持っている

ので、マクロON/OFFは被写体のコントラスト分布によりけりで選ぶ

必要がある。

露出モードはPASMが全部使える、このクラスでは必須であろう。

注目すべきは2ダイヤルであり、絞り値と露出補正の同時操作が可能。

Clik here to view.

本カメラは、長らく(10数年間)「雨天専用機」として使っている。

このカメラでの発色傾向が、雨天や曇天などの低コントラスト光源下

において、なかなか良いからだ。

(逆に言えば、晴天等ではコントラスト過剰になってしまう)

ズーミングこそ手動な物のAFで手ブレ補正も効く為、傘をさしながら

の片手撮影で28~200mm画角の使用が自在な事も、ティルト式

EVFも、雨天専用機としての条件に合致している。

Clik here to view.

雨天で使用する際は、勿論本カメラには防水(防滴)機能は無いので

取り扱いは十分に注意する必要がある。あまり水に濡らしすぎると

勿論故障してしまう。本機の場合、上部液晶表示が曇ってきたら

危険信号とみなし、それ以上の使用は避ける事にしている。

それと、フードはレンズへの雨粒がかりを防ぐ為に必須である。

レンズ前に保護フィルターをつけているが、古いフィルターだと

油分が残っていて水滴がついた際のクモリが取れ難いし、フィルター

とレンズ間の暖かい空気でフィルターが結露しやすいので、安全な

状況ならば、保護フィルターは装着しないのも良い。

あと、手ブレ補正ONではカメラが発熱するので、その熱をどう扱うか

(機体を乾かす為に使うか、結露しやすくなるのを嫌うのか)も、

状況次第だ。

ダイヤル類は、適宜シリコン潤滑剤などを注入し、浸水対策を

行っている。幸いにして不調になった事は無い。

いずれにしても雨天での非防水カメラの使用は、一般ユーザーには

推奨しない。私の場合は雨天での撮影経験が他の人よりかなり多い

ので、カメラを壊さない等の様々なノウハウを持っているのだ。

Clik here to view.

雨天で暗い場合、最高感度がISO800と低い事が問題になるが、

内蔵手ブレ補正もあるし、それでもカバーできない場合は、

手ブレ防止の為の技法やノウハウも色々ある、ここでそれらを述べて

いると長くなるので割愛するが、例えばミラーレス・マニアックスの

シリーズ第56回記事等を参考にして頂きたい。

まあ、簡単に言えば、手ブレ限界や露出等の原理、カメラの仕様等を

全て良く理解した上で、さらに技法を上乗せしなければならない訳だ。

コンパクト機だからと言ってフルオートのモードで撮っているよう

では、このような旧機種での手ブレは防げない。

さて、本カメラは、いきなり発売された訳では無い。

これより前の2001年、ミノルタ時代にDiMAGE 7というロングズームの

名機があった。これは本機の先祖であり、なかなか良いカメラだったが、

電池がすぐ消耗し、数十枚しか撮影できないという重欠点を持っていた。

その後、この系譜は2003年にDiMAGE A1に進化、これは手ブレ補正

内蔵で1/16000秒の電子シャッター搭載。ちょっと気になるカメラだった。

そして2003年にミノルタはコニカと合併し、KONICA MINOLTAブランド

のロングズーム機としては初のカメラが、本機 DiMAGE A2である。

A1との違いは、EVFが92万ドットと高精細になり、なんとかMFでも

ピントが合わせられる程度となった事や他にも細部の小改良がある。

A2が発売されたことで、デジタルのロングズーム機は、ようやく

実用レベルに到達したという判断を下し後に購入する事となった訳だ。

DiMAGE系のEVFはティルト方式で、ティルト型モニターと合わせて

使えるが、いずれも縦方向にしか動かないので、縦位置ローアングル

撮影等は困難だ。

なお、DiMAGE 7から続くA1,A2,A200等の系譜は、レンズ光学系は、

同一のGT28-200/2.8-3.5を採用している。

基本的にこのGTレンズの描写力は、あまり不満は無く、ボケ質も良い

が、大型センサーとは言え2/3型でしかないので、絞り開放は勿論、

近接撮影か望遠撮影に持ち込まないと被写界深度は浅くはならない。

なお、絞り開放を使う為の低感度設定は最低ISO64となかなかのもの、

ISO100未満が使えるカメラは現代では少ないので貴重な低感度性能だ。

Clik here to view.

ちなみに記録メディアは CF(コンパクトフラッシュ)である、

200~400万程度の低画素設定とし、128~256MBも入れておけば、

雨天での1日の撮影には十分であった。撮影枚数が300枚を超えると

バッテリーが持たないのだ。

その為、不要な際は手ブレ補正をOFFとする等の工夫が必要だ。

なお、バッテリーは当時のコニカミノルタ初期デジタル一眼の

α-7 Digitalやα-Sweet Digitalと共通であり、

これらの機種も使用していた(今でも使っている)為、互換性が

あって便利であった。ちなみに、何故かデジタル一眼の方が

本機よりバッテリー消費が少なかった(原因はEVFか?)

本A2の購入価格は、2005年頃に中古で35000円であった。

少々高価だったが、元々の新品定価が14万円程していたので、

これでも安く買った方であろう。

高感度が無い事を除けば、全般的な性能は現代でも問題使える

ロングズームの名機である。まだ当分は現役で使えると思うが、

そろそろ手持ちのカメラの中では最も寿命が長い部類になってきて

いると思う(デジタル機器の寿命というのは、壊れるというよりも

仕様的に周囲の新製品に見劣りして使い難くなってしまう事だ)

-----

さて、次のカメラは、

KYOCERA FINECAM SL400R (2004年発売)

Clik here to view.

スタイリッシュなデザインが魅力のコンパクト機である。

これ以前に、2003年発売のFINECAM SL300RとCONTAXブランド

でのSL300Rの2機種が存在していた。両者は、ほぼ同一であり、

うち京セラ版は所有していたのだが、知人の子供さん用の玩具として

譲渡してしまった。

本カメラは、そのSL300R系の後継機であり、FINECAM SL400R

の他、こちらもCONTAXバージョンでのU4Rが存在していた。

また、京セラは2005年、U4Rと同時期のi4R(後述)を最後に、

カメラ事業から撤退してしまい、今では貴重な、京セラおよび

CONTAXのデジタルコンパクト群である。

なお、型番の300とか400とかは、画素数の意味と思われる。

本機SL400Rは400万画素機である。

Clik here to view.

本SL400Rの最大の特徴は、スイバル・デザインと呼ばれる回転

レンズ機構だ、尤も、SL300RもU4Rにも同様の機構が搭載されて

いるし、他社でもニコン等で同様の機構を持つコンパクト機は

少なくないので、本機だけの特徴ではない。

一見面白そうな機構なのだが、実用性は思ったよりも高くは無い。

ローアングル撮影等では使えるかもしれないが、まあそれ位だ。

そもそも、通常の水平位置で撮影する場合でも必ず傾けなくては

ならず、ある意味面倒なようにも思える。

もし、これが非常に便利な機構なのであれば、その後も長く

本タイプのデジカメは発売され続けていたのであろうが、

2000年代後半より、すっかり見なくなってしまった。

なお、現代ではCASIO FRシリーズ等の、レンズ部とモニター部が

完全に分離できるようになっている機種がある。

これだとアクションカメラとかの用途にも使えるだろうし、

広角である事も魅力的であり、ちょっと欲しいとは思っているが、

あくまで用途次第であろう。

本機の最大の課題は電池の持ちである、スペック上は100枚ほと

撮れる事になっているが、バッテリーが劣化した状態では、

数十枚がやっとだ。

バッテリー切れの状態で画像書き込みを行うとデータが破壊されて

しまうリスクもある為、電池残量には神経を使う。

撮影画像の再生はもとより、メニューを出したりモードの変更も

したくは無い。1枚撮ったら、さっさと電源をOFFにする必要がある。

Clik here to view.

写りもたいした事は無い、これは画素数が少ないという問題ではなく

センサー性能や画像処理の絵作りという根本的な部分であろう。

絞り値変更等の細かい設定はできない、本記事ではDiMAGE A2

以外のカメラは、全てプログラム露出モードしかない。

マクロモードは一応あるが、SCENEボタンを押してメニューから

選択するので、電池消耗が危なくて切り替えできない(笑)

Clik here to view.

今回の記事の時代(2003~2004年)のコンパクト機は、まだ性能的

には実用レベルとは言えず、2000年代後半のそれを待つ事になる。

私も、この時代ではいくつかのデジタルカメラは使ってはいたが、

主力はまだフィルムであり、2000年代後半までは銀塩カメラを

併用する状況が続いていた。

本機は、SL300Rを譲渡した後に「やはり、歴史的なカメラとして

持っておくのが良いだろう」と思い購入したので、2010年頃と

比較的近年の購入だ。中古購入価格は僅かに1000円!であった。

現代のレベルにおいては実用的ではなく、必携のカメラではない、

あくまで歴史的価値くらいのものであろう。

-----

さて、次は、

PENTAX Digibino DB-200 (2003年発売)

Clik here to view.

これは双眼鏡デジカメである、双眼鏡を英語でBinocularと

言うので「デジビノ」の名前はそこから来ている。

Clik here to view.

デジカメ部は双眼鏡の光学系をそのまま使用しているのではなく、

双眼鏡部とは独立した光学系で存在している。

一見変な仕様ではあるが、まあ、双眼鏡は双眼鏡として、

電源を入れずに使用できるので、その点では良いと思う。

というのも、このカメラもこの時代の他の機種の例に漏れず、

バッテリーの消耗が早いのだ。

電源は専用バッテリーではなく、リチウム電池CR-V3(単三電池2本と

等価)又は単三電池2本(アルカリまたはニッケル水素等)である。

RCR-V3という充電式バッテリーを持っているので、それを使おう

としたが、古く劣化して使えなくなってしまっていた。

で、使い捨てのCR-V3は高価で勿体無いが、今回は古いのが家に

残っていたので、在庫処分がてらそれを使った。

リチウムなので100枚以上は撮る事ができる。まあ、どうせ使い捨て

ならば、百均のアルカリ単三電池でもよかったかも知れないが・・

DB-200の記録画素数は僅かに130万画素(1280x960)である、

おまけに電池消耗で枚数が殆ど撮れない為、記録メディア(SD)は、

いにしえの32MBを使用している、容量的にはそれでも十分だ。

なお、この前年2002年に旧機種DB-100が存在していたが、

そちらは80万画素(1024x768)であった。

なお、画質は輪郭強調がかかったような感じで、あまり良く無い。

Clik here to view.

双眼鏡とカメラ部の光学系は別だが、ピントは共通である。

双眼鏡でピントを合わせ、シャッターを切れば良い。

双眼鏡部の倍率は7倍である。

これをカメラのレンズの焦点距離に換算する場合、およそ50mmを

1倍と考えれば良い、なので双眼鏡部は350mm相当の画角となる。

なお、より正確に調べる場合は、この双眼鏡の実視界のスペックを

見る(7.1度だ)で、これに相当する写真用レンズの画角から

焦点距離を逆算する。

フルサイズで計算すると対角線画角が7.1度となるレンズ焦点距離は、

348.5mmとなった。簡易計算の「50mmx倍率」とほぼ同じ結果だ。

(注:アスペクトを変えると計算結果も変化する)

なお、「双眼鏡、天体望遠鏡、カメラ用レンズの倍率は各々概念が

違うので換算できない」という説が多いが、上記の方法等で比較は

可能だ(閲覧倍率と混同しているのであろう)

それより問題なのは、カメラ用ズームレンズのズーム比を「倍率」

と称する場合がある事で、これはわざと消費者に誤解させ、

ズームの性能を過大に見せる記述方法であり、賛同できない。

ズーム比とは、単に望遠端焦点距離を広角端焦点距離で割った値

であり、肉眼で見える被写体の大きさとは何ら関係が無い。

Clik here to view.

で、問題のデジカメ部だが、まずセンサーを1/2.7型と小型化して望遠

画角を稼いでいる、それに37mm/f4の単焦点レンズがついている。

この時の銀塩換算画角は250mmレンズ相当(対角線画角約10度)だ。

「あれ?双眼鏡より倍率がちょっと低いなあ・・」

と思った人は正解、そう、デジカメ部の方が広く写る。

一応デジタルズーム(段階的倍率1.3倍~)がついているが、

このカメラでの原理(単純な拡大処理)では使う気にならない、

それをする位ならば、撮影後、超解像(画素数拡張)処理ソフトを

かけてからトリミングした方がましであろう。

Clik here to view.

ピントが双眼鏡部に連動しているが、最短撮影距離も連動していて、

いずれも2mである、

恐らくデジカメ部は仕様的にもう少し寄れるように出来たのかも

知れないが(焦点距離の10倍標準で、最短37cm)まあ、ここは

双眼鏡部のダハプリズム光学系が追いついていないのであろう。

Clik here to view.

本 DB-200の購入価格だが、2005年頃に新品で15000円だった。

定価は3万円程度だったと思う、在庫処分価格という事だ。

「まず使わないなあ・・」と思いつつも、常連の店であったので、

店長への義理もあって購入。で、いざとなれば、デジカメ部を

使わずに双眼鏡として使えばいいかあ・・とも思っていた。

なお、現代発売されているデジタル双眼鏡は、手ブレ補正や

動画記録等、業務用等の本格的な用途に用いる機種が多く、

値段もそれなりにしてしまう模様だ。

----

さて、今回ラストのコンパクト機だが、

「青空専用カメラ」だ。同一機種が2台ある。

CANON IXY Digital L2 (2004年発売)

Clik here to view.

このカメラを使用する前に、前機種であるIXY Digital L(2003年)

を、2004年頃購入し、長らく愛用していた。

しかし2010年頃に耐用年数を超えたのか電子部品が故障してしまい、

使用不能でやむなく廃棄し本機に買い換えた次第である。

IXY Digital L およびL2は希少な単焦点コンパクト・デジタル

カメラである。

IXY(イクシィ)というシリーズ名は銀塩APS時代から続いている。

著名な初代IXY(1996年)は、搭載ズームの描写力がイマイチという

問題点があり、私は、単焦点のIXY310(1997年)を購入したが、

こちらは軽量かつ描写力が良く、結構気に入っていて2000年代中頃

まで愛用していた(今でも所有しているがAPSフィルムの入手性が、

もう厳しい)

その IXY310のテイストを引き継ぐべく、デジタル時代になっても

単焦点のIXY Digital Lを購入した次第である(中古でも2万円以上

もしていた)

Clik here to view.

L/L2の特徴だが、マニュアルモードで、ISO50,露出補正-1/3の設定

等で用いると青空の描写が異常なまでに極めて濃く、非常に個性的

な発色をする事がある。

この為、これらのカメラは「青空専用カメラ」として、長きに渡り

使用する事になった。

LとL2の仕様は画素数以外大差無いので以降L2について話を進めよう。

本機L2の最高感度はISO400とフィルム並みである。

しかもISO400ではノイジーなので、ISO200までしか実用的には

使えない。

AUTO ISOでも200程度までしか上がらない為、昼間であれば手動ISO

としてISO50または100で使うのが良いであろう。まあ、晴天(青空)

専用機なので高感度は必要無い。

Clik here to view.

レンズスペックは、39mm相当/f2.8の単焦点である、

ただ、センサーサイズは小さく、1/2.5型となっている。

39mm相当単焦点デジカメというと、幻の名機 CONTAX i4R

(2005年)がある。

口紅か香水瓶のような極めてお洒落なデザインであり、

一度女性へのプレゼント用に購入した事があるのだが、ちょっと

借りて使ってみると、なかなかの描写力で驚いた事がある。

その数年後、どうしても欲しくなり探したが、CONTAXはとっくに

カメラ事業から撤退、発売台数も少なく、女性向けであれば中古に

出す事もないだろうから、レアなカメラとなって入手不能であった。

2010年頃、珍しく1台中古を見かけたが、ボディが凹んでいて

せっかくの流麗なデザインが台無しであった。まあそれでも買って

おくべきか?と1日悩んで翌日くらいに見に行くと、もう誰かに

買われてしまっていた。その前後、i4Rは1度も見かけていない。

まあ、i4Rまでの描写力は無いかも知れないが、本機IXY L2も

なかなか良く写るカメラである。

Clik here to view.

最短撮影距離(と言うか、ワーキング・ディスタンス)は10cmで

あるが、スーパーマクロモードとするとレンズ前3cmまで寄れる。

ただし、マクロモードへの切り替えは、FUNCボタンを押して、

モードを選んで変更しなければならず面倒である。おまけに

スーパーマクロにすると中遠距離にはピントが合わなくなる。

可能であれば、マクロ専用としておくのも良いだろう。

その際、もう1台のL2を持ち出し、そちらを遠距離専用とすると

いった贅沢な使い方も可能だ。

Clik here to view.

というのも、初期IXYの近年の相場下落は酷いものがあるからだ。

1台目のL2を買ったのが2010年頃で3000円であった、

2台目のL2は2015年頃で、価格はなんと500円!

これは充電器が欠品していたからであって、勿論充電器はL用も

L2用でも(共通である)持っているので、新たには不要なので

ラッキーだ。

これだけ安ければ、もう1台ほど予備で買っておいても良いかも

知れない。なにせ、これ以後のL3以降のIXYは、ズーム化してしまい

(当然ボディも大型になっている)製品としてのコンセプトも

使用シーンも異なってしまうからだ。

撮影モードだが「マニュアル」を選んでもプログラムAEしか効かない、

よって絞りの調整などはできない。その代わりにISO感度を調整し

少し暗めの被写体で、わざとISOを最低の50まで落とす等して、

プログラム線図から絞りを開けさせるようにし、被写界深度を浅く

するなどの工夫をする。なお、シャッター速度は最速でも1/1500秒

でしか無いので「青空撮影」をする際等では、できるだけ

ISOを手動で下げるかAUTOにして、後はカメラまかせで絞り込ませて

おくのが良いであろう(手ブレ補正機能は勿論無いので念の為)

デジタルズーム機能が一応ついているが、画素補完などは行って

いないので使わないようにしている。まあ、単焦点機として徹する

のが良いであろう。他の設定はオートでも十分である。

記録画素数設定は、Lに比べL2では少しややこしいが、M1モードで

300万画素程度となる。最大はLモードで500万画素だ。

バッテリーは250枚撮影程度くらいまでは持つ、ただし、バッテリー

を消耗させない技法も色々あり、それらを駆使しての話だ。

それと、古い機種なのでバッテリーの残量判断がうまく効かない時も

あり(バグか?)「バッテリーを交換してください」などの表示が

出て動作が止まってしまう事もあるが、電池残量が十分あるならば、

電源を入れなおすと復帰できる。

Clik here to view.

まあ、このカメラも256MB程度のSDカードを入れておけば十分で

あろう。

今時のSDHCやSDXCには非対応なので、オールドのデジカメを

使う際には小容量のスタンダードなSDカードを(捨てずに)

用意しておく必要があるだろう。

幸い、256MB程度のSDカードは沢山手元に残っているので、

これらのカメラを使う際にはそれでも十分だ。2GBの大容量SD

でも勿論問題は無いが、カメラとメディアの時代が異なると、

書き込みタイミング・エラーが発生する可能性も皆無とは言えず、

できるだけ機器同士の時代を揃える事はデジタルにおける鉄則だ。

さて、IXY Digital L/L2であるが、今時ではトイ・デジタル機や

高級コンパクト(GRやDPシリーズ等)を除き、入手しずらい単焦点

コンパクトだ、それが最大の特徴であると思うが、他に「青空発色」

という「切り札」を持っている。で、その点では他に代替機は無い。

今後も使い続けたいと思っているので、中古を見つけたらまた

予備として買っておくとしようか・・

----

さて、コンパクト・デジタル・クラッシックス第1回記事は

これにて終了。

総合的な注意点であるが、本記事を見て、この時代のカメラの

写りがなかなか良いと思ったとしても、旧機種ゆえにまず入手性

が悪いと思う。

また、この時代のコンパクト機は性能的にまだ未成熟だ。

個々のカメラの仕様、性能等を熟知した上で、さらに、問題点や

限界点を回避しながら使う高度な知識や撮影技術が要求される。

ビギナークラスではまず使いこなせないと思うし、一眼レフを

触れる程度の中級レベルのカメラマンでも厳しいであろう。

誰にでも扱えるコンパクト機が出てくるのは、2010年代以降の

製品になってからだと思われる。

次回第2回記事に続く・・・