2016年11月3日(祝)に、大阪南港ATC(アジア太平洋トレード

センター)にて行われた、「ATC BAYSIDE CHRISTMAS 2016」

クリスマスツリー点灯式の模様より。

例年、ATCでは巨大なクリスマスツリーが設置され、ライトアップして

夜間の来場者を楽しませてくれる。

今年は、11月3日に早くも点灯式があると聞き、会場に向かった。

ATCは大阪南港の複合商業施設である。アクセスは、大阪市内から

大阪市営地下鉄利用の場合は、2通りがあり、

例えば、難波→(四つ橋線)→住之江公園→(ニュートラム)→

トレードセンター前(下車すぐがATC)

または、本町→(中央線)→コスモスクエア→(ニュートラム)→

トレードセンター前、である。

2005年までは、中央線大阪港駅からコスモスクエアを経由して中ふ頭

駅迄はOST線(大阪港トランスポートシステム)と呼ばれていて、別料金

で割高だったのだが、それ以降はOTS線は大阪市営地下鉄の料金体系

に組み込まれ、かなり安価となり、上記2つのどちらのルートを辿っても

料金は変わらなくなった。今回は所用時間が短い中央線経由で

ATCに向かってみよう。

「遠い」と思われがちなATCだが、本町駅からの所要時間は、乗り換え

時間込みでおよそ20分である。トレードセンター前駅を降りると、もう

そこがすぐATCだ、そこから会場の「海辺のステージ」も遠くは無い。

さて、今年はどんなツリーなのか? と、点灯の前にツリーを見ると、

どこか外国の港町のようなイメージのジオラマ風セットが組まれている。

う~ん、なんとなく、「ON THE STREET CORNER」に似た雰囲気だ。

『ON THE STREET CORNER』(オン・ザ・ストリート・コーナー)とは、

シンガーソングライター山下達郎氏の1980年代の名盤で、アカペラを

一人で多重録音して音楽を構成している。(つまり、一人コーラスだ)

何度か再発売されているが、その初期のCDジャケットのイメージ写真が、

このような外国の町並みになっているのだ、ただ、そのジャケット写真は

港町ではないので、こちらのATCのジオラマとはちょっと雰囲気が異なる。

でも、なんとなく「YOU BELONG TO ME」(同アルバムの1曲目)が

聞こえてきそうな雰囲気で、悪くない。

ちなみに、このセットのデザイナーや美術担当の方も会場に来られていて、

ちょっと話をした。「良いですねえ」と褒めると、少し照れた感じであった。

ツリーの全体はこんな感じ、勿論点灯式前なのでまだ光ってはいない。

点灯式は18時から始まるという、そのセレモニーには、バンドも出演して

演奏するそうなので、そちらもまた楽しみだ。

さて、18時、定刻通り点灯式が始まった。

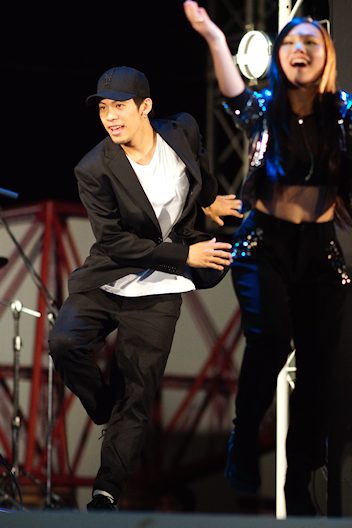

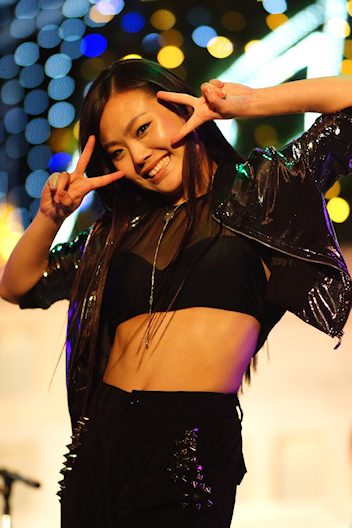

MC(司会)兼、歌のパフォーマンスは、

「Yes Happy!」というアイドル歌手ユニット。

YES-fm「Oh!二度漬けラジオ」のパーソナリティーと聞く。

アルバムも何枚かリリースしている模様だ。

ちなみに、通常こうしたイベントでのタレント等の撮影は禁じられている

ケースが殆どだ。だが、今回私の方では出演者より撮影および掲載許可を

いただいており、また出演者達も「どんどん撮影してSNSなどにアップして

ください」と観客達にも言っていたので、今回は珍しく、そうした肖像権の

問題が全く無いイベントとなっている。

「Yes Happy!」は、軽快なテンポの持ち歌2曲を、踊りながら歌う。

なかなかキュートな雰囲気だ。

ちなみに、2013年には、彼女達の出身地である島根県松江市の

「観光大使」に就任したと聞く。

松江には、松江城、宍道湖、堀川、古い町並み、小泉八雲関連史跡、

古い寺社、温室・庭園、古墳群 ローカル線、など観光的に魅力的な

要素が多いのだが、残念ながら私はまだ1度も訪れた事が無い。

松江市のみならず、近隣都市には、境港や米子等、観光的魅力の

ある土地もあり、ドラゴンボート競技の盛んな町もあり、ドラゴン鳥取大会

(東郷湖大会)観戦とからめて、一度このあたりにも行きたいものだ・・

さて、彼女達の熱唱は終わり、次いで、もう1つのゲストバントの演奏だ。

「Yes Happy!」はMC業務に戻り、バンド(ユニット)を紹介する。

こちらが「キブン☆ヘブン」というジャパニーズソウル・ユニット。

彼等の演奏があるので、ツリーが設置されているステージ上には、

所狭しと、ドラムやアンプ、モニタースピーカー等が備え付けられている。

ちなみに、置いてある機材を見ると、ギターアンプがJC-120、

ベースアンプがトレースエリオット、電子ピアノはRD-600と、

いずれも定番の楽器だ。

私は、楽器の種類に、プレーヤーの個性が表れるように思えてならない、

例えば他の誰も使っていないような楽器を使う人、あるいはやや高価だが

定評のある定番楽器を使う人、はたまた、ほとんど拘りの無い人、とか・・

なんとなく使っている楽器を見ると、プレーヤーの人となり、とか、

演奏のスタイル(ポリシー)とか、そんな事まで見えてくる気がする。

これは楽器に限らず、乗っている車やバイク、腕時計、あるいはカメラ

とかの世界でも同様だ。持ち物に非常に多くの個性が滲み出る。

ちなみに、ステージ上の楽器だけを見た私の判断は、「本格派」である。

「キブン☆ヘブン」での、Vocal & Piano 担当の「ラッキー☆篠原」氏、

彼のポップなピアノイントロで曲が始まる、やはり楽器を見た印象の

通りなかなか演奏は本格的で上手だ。特にタッチが良く、装飾音等の

小技が上手く効いた演奏に思える。

そして、ソウル・バンドと聞くが、いったいどんなイメージの音楽なのか?

ベース、そしてドラムの、いわゆる「リズム隊」が加わる。

ドラムは奥まった位置に設置されていて、ちょっと撮り難い、

まあでも、今回はステージにはツリーがあるのでやむを得ないだろうし、

他の様々なライブステージでも、ドラマーが撮影しにくい位置に居る

のは、いつもの事なのだ。

今回は屋外ステージなので、スモークが無いだけまだましであり、

スモークを炊かれてしまうと、奥にいるプレーヤー(特にドラマー)は

殆ど撮影する事ができなくなってしまう。(だから、ドラマーとかの

難しい位置に居るプレーヤーは、できるだけ最初のうち、あるいは

撮れる時に確実に撮っておくのが、ライブ撮影のセオリーだ)

ギターは1人だけなので、サイド、リードと色々と忙しそうだ。

ギターとベース、いずれも、使用アンプや楽器を見て感じた通りの、

正統派かつ上手なプレーヤーだ。

で、ここまで聞いた感じでは、軽くポップなイメージの楽曲だ。

だが、音楽のジャンルにおいて「ソウル」ほど、なんとも定義しずらい

ものは無いようにも思う。

R&B(リズム&ブルース)の発展系だと良く言われるが、しかしならが

その「R&B」も、また音楽的な定義は曖昧だ。

たとえば、ごくごく単純な音楽ジャンルの例を上げる、

2拍子はマーチ、3拍子はワルツ、エイトビートはロックンロール、

などのように、それぞれには音楽的な「拍(はく、拍子)の特徴」がある。

ここには、フラメンコやスウィングのように、拍にかかるアクセント

(強弱)の特徴も含まれるであろう。

ディスコやユーロビートなどの古くからのダンス音楽では「テンポ」が

だいたい踊りやすい120前後となっていて、シンセベースやハンドクラップ、

特徴的なパーカッション音源等が良く使われる「サウンド的特徴」もある。

ここには、ハードロックやヘヴィーメタルなどで、ディストーションや

オーバードライブがかかり歪んでサスティーンが効いたギター音を使う等の

「エフェクト的特徴」も含まれるであろう。

また、ジャズやブルースではブルーノートという「音階的な特徴」がある。

教会音楽、プログレッシブロック等にも「音階的特徴」は存在している。

さらには、ブラスロックやビッグバンドなどでは管楽器を使うという

「楽器的特長」がある。楽器的特徴は上記にとどまらず、クラッシックから

歌謡曲、ポップス、カントリー、テクノ、ラテン、民族音楽にいたるまで、

楽器編成により、音楽のジャンルが、ある程度特徴づけられる事もある。

はたまた、フォークソングやニューミュージック、ブルースなどでは

「コード進行的な特徴」を持つ場合がある。

またファンクやフュージョンでは、例えばスラップ・ペース(チョッパー)

奏法を用いる、ロックでは、ギターのチョーキング奏法や電子オルガンの

グリッサンド奏法を多用する、津軽三味線音楽では早弾きがあるなどの

「楽器演奏技法的な特徴」を持つ場合もある。

「じゃあ、ソウル・ミュージックの音楽的特徴って何なの?」と

聞かれると、これがあまり良くわからないのだ(汗)

黒人音楽(ブラック・ミュージック)の1形態だと言えるかもしれないが、

それとて、R&B、ソウル、ゴスペル、ブラック・コンテンポラリーと

様々なジャンルがあって、なんともいいがたい。区別が曖昧なのだ。

あえて特徴を言えば、「コール&レスポンス」があるという感じか?

これは何かといえば、テーマのような短い呼びかけのフレーズがあり、

他のプレーヤーが、それに答えるように同じあるいは違うフレーズを

歌ったり演奏したりする事だ。でも、これも「ソウル」の特徴と言う

よりも、ブラックミュージック全般、特に「ゴスペル」で顕著であろう。

色々余談が長くなったが、結局よくわからない(汗)

そして、まだ始まったばかりの段階だ、もう少し音楽を聴いてみよう。

すると、いきなりのダンサー(4名)のパフォーマンス。

ああ、そう来たか・・

納得した! だから「ジャパニーズ・ソウル」だった訳ね・・

そう、1990年代のダンスユニット、「Japanese Soul Brothers」に

端を発し、その後2000年代からは国民的な知名度を持つ「EXILE」

として活躍している。

さらに2010年代からは兄弟バンド「三代目J Soul Brothers」

や「E-girls」が活動しているのだが・・

これらを見ると、日本のソウルユニットは歌って踊れなければならない、

いや「パワフルに歌って、ダイナミックかつキレのあるダンスで踊る」

パフォーマンスが「日本風のソウルミュージックである」という定義が、

暗黙的に成り立っているのかも知れない。

まあ、音楽はパワフルでノリが良く、キレのある格好良いダンスも

目で見て楽しめる、ということが特徴なのであれば

こういう(屋外)イベントでのパフォーマンスとしては、キャッチー

(観客の目を引く)であり、とても良いかも知れない。

「キブン☆ヘブン」は、オリジナル曲数曲と、ツリー点灯後も、

クリスマスソング数曲のセットリスト(曲目内容)であった。

その間、バンドは勿論固定なのだが、ダンサーはそこまで連続しては

踊れない模様だ。勿論、激しいダンスなので、連続パフォーマンスは

体力的にも大変なのであろう。

そこで、ダンサーは、前衛で踊った次の曲は、後衛(バック)で踊り、

さらに次の曲は1曲休み、と、3段階ローテーション体制だ。

なるほど「信長の三段鉄砲」のように(?笑)あるいは「夜勤シフト」

のように、理にかなった方法だ。

例えば、EXILEの場合、私は彼等のライブは見に行った事が

無いのだが、TVなどで彼等が激しいダンスを踊っているのを見ると、

「これ、ライブの時はどうするのだろう? 体が持たないよね?」

と常々思っていた。まあこのようにメンバーが交代制で踊る事で

その問題を解決しているのだろう・・

「ああ、なるほど、だからダンスユニットはメンバー数が多いのだね」

と、そのあたりも、やっと納得した次第だ(一般常識だったか・・?汗)

さて、「キブン☆ヘブン」の前半ステージは終わり、

いよいよクリスマスツリーの点灯式だ。

再び、MCの「Yes Happy!」がステージに上がる。

サンタ帽(と言うのかな?)を被って、Xマスムードとなった

「Yes Happy!」のメンバー(さやかさん、こころさん)

ただ、まだ11月上旬である(汗)ちょっと気が早いか?

しかし、近年では、もう11月ともなれば、町はどこもXマスムードと

なっている、年末の慌しい独特の雰囲気が出てきて、ちょっと気ぜわしく

かつ浮いた様子もあるし、ボーナスシーズンでもあるので、なんだか

色々と買い物をしてしまいそうな雰囲気もある。

でもXマスは定番行事だ、かなり前からそのムードとなるのは当たり前

とも言えるであろう。

近年では「ハロウィン」を国内市場でも定着させようという市場戦略が

あるのか?9月頃から、ハロウィン・パッケージのお菓子などが色々と

出回ってくる。日本ではあまり馴染みの無いイベントであり、急速に

流行らそうとする事にはちょっと違和感もある。

同様に、かなり前から市場が動くのは、関西では「恵方巻」がある、

これは節分行事で食べる巻寿司(太巻き)であるのだが、近年コンビニ

等で予約販売されてる、元々大阪の習慣だったと思うが、今はこれは

全国区にまで広がっているのだろうか?

まあ、こういう季節イベントを1月から12月までひっきりなしに

びっしりと埋めていけば、市場あるいは経済は活性化するのであろう。

そうすると、次なる流行の仕掛けは「サンクスギビング」(感謝祭)か?、

はたまた「イースター」(復活祭)だろうか?

まあ、どちらの祭事も起源も日本の文化には、あまり合わないと思うが、

「七面鳥の丸焼き」とか、「イースターエッグ」を食べるという、

そういった食習慣としての流行を作るのであれば、もしかすると

その部分だけは定着する可能性もあるようにも思うが・・

ただ、私も関西在住なので、以前は節分には「太巻き」を食べていた、

のだが、近年では「丸かぶり寿司」とか「恵方巻」とか、言われて

ずいぶんと流行ってきている模様であり、そうなると、なんだか流行に

踊らされるような気がして、逆に醒めてしまい、むしろ、「高級太巻き

1本 1000円」などの便乗商法まで出てくる事に反発して、

私は、もう「太巻き」を節分に食べる習慣はなくなってしまった・・

季節行事の余談が長くなったが(汗)、Xマスの話であった。

で、さすがにXマスは歴史のある定番行事だ、日本の文化にもすっかり

根付いていて、日本人の誰もが、Xマスは特別な日だと思っている。

ついでに、国民の休日にしたら良いくらいだとも思う。

海外の人からは「Xマスに仕事をしているのは日本人くらいだ」

とも言われているくらいだし・・(汗)

さて、「ATCクリスマスツリー点灯式」が、いよいよ始まる。

10、9、8・・ とカウントダウンが開始された。

・・2、1、ゼロ!

その瞬間、クリスマスツリーの点灯と同時に、パンと何かが弾ける

ような音、一瞬「花火か?」と、思わず上空にカメラを向ける。

「なんだこれ? 花火じゃなくてテープか! ああ、クラッカーだな!」

ゆっくりと銀色のテープが観客席に舞い降りていく。

その後、観客の中でも、かなりの数が居た子供達が、このキラキラと

光るテープを集めに必死に走り回る姿が見られた。

そうか、これは大人の感覚からしたら、単なる紙テープなんだけど、

子供達にとっては、こういうキラキラ輝く物や、色とりどりの物は

宝物の一種なんだなあ、と改めて思った次第だ。

さて、ツリー点灯後も、ステージはまだ少し続く。

引き続き、MCと歌が「Yes Happy!」演奏と歌と踊りは

「キブン☆ヘブン」によるクリスマス・ソングだ、

これは観客も手拍子や合唱で楽しめる。

さらに「キブン☆ヘブン」持ち歌によるバラードなど。

クリスマスツリーが点灯した事で、なんだか会場の雰囲気が変わった、

クリスマスソングも歌い、皆がハイでハッピーな気持ちになっている。

これが「ライブの妙」であろう、ほんのささいな事をきっかけに

会場の雰囲気、あるいは、パフォーマーと観客の間にある感覚の

やりとり、といったものがガラリと変わる。

まあ、音楽鑑賞そのもので言えば、ライブよりもCDや電子ファイルを

聞く方が、音も良いし、ライブでは聴けない様々な追加音も入っているし、

演奏のミスも当然無いので安心して聞けるのは確かだ。

けど、ライブにはライブでしか味わえない、その都度の「ムード」がある。

一般的には「臨場感」とも呼ばれているが、なにか、ちょっと言葉足らずの

ようにその用語は思えてしまう、もっと言えば「一体感」とか、そういう

類のものがライブには存在するのだと思う。

しかもそれは「一期一会」であり、その都度、その場かぎりの事なのだ。

CDなどで聞く音楽と、ライブの、どっちが良いとか悪いとか、そういう

問題では無い、これは、両者はまったく異なる「音楽の形」なのだと思う。

と、ここでライブならではの現象が・・・

先ほどの、銀色テープを集めていた子供達が、皆ステージ前に集まって、

テープを振り回しながら踊り始めたのだ。

ただ、勿論誰も止めない、というか、子供達は楽しんでいるのだ、

これを止めたらヤボであろう。

ステージ上もそれに呼応するように、さらに盛り上がる。

「キブン☆ヘブン」のメンバーも、

「子供達が踊ってくれて嬉しいですねえ、ただ、バラードですけどね・汗」

まあ、音楽の種類などはどうでも良い、皆が楽しければそれで良いのだ。

さて、意外にも(と言ってはATCスタッフに失礼だが)なかなか楽しめた

イベントとなった。観客もこれなら満足であろう。

ちなみに、入場料は無料である。

来場者数は多かったが、キャパシティのある「海辺のステージ」なので

座れないという程でも無い、撮影位置も色々と選べたし、

「今日は撮影OK、どんどんSNSに上げて」と、ステージ上のパフォーマー

達も公言していたので、アマチュアカメラマンの方達も楽しめただろう。

そして、今日の私の撮影機材は動き回る事を前提として小型のシステムで

構成していた。

演奏系の撮影用は、SONY α65+ZA135/1.8 、

ステージ全般が、SONY NEX-7+E18-55/3.5-5.6

そしてサブ機がコンパクトの FUJI XQ1

いずれも最高感度ISO 12800強程度の高感度撮影の出来る機種だが、

どれも数年前の機種であり、今時のカメラの高感度性能は、これら以上で

ある事が普通だ。

なお、ステージ照明はかなり明るく、三脚の必要は全く無い。

混雑するイベント時に、スタッフ以外の一般カメラマンが三脚を立てての

撮影は周囲に迷惑なのでマナー上、厳禁である事は言うまでも無い

であろう。

動画はともかく、静止画撮影では、現代のカメラ性能においては、

ISO設定や手ブレ補正機能を適正に用いれば、三脚の必要は無く、

むしろ意味もなく三脚を立てていたら、暗所での撮影技術を持って無い

様子で、つまり、ISOやシャッター速度の原理を理解していないように

見えて、格好悪いとも言える。

特に今回、会場のアマチュアカメラマンの撮影スタイルを見ていて気が

ついたのは一眼で手持ち撮影の際の望遠レンズの構えだ。

レンズ下から重心をしっかりホールディングしている人は皆無であり、

これでは手ブレ必至であろう。

ISO AUTOを含めたフルオート撮影で望遠レンズでこの構え方だと

シャッター速度は、どう見ても不足であり、手ブレ補正機能も十分には

働かない。

全自動モードを解除して適正なISO感度と適正な絞り値・シャッター速度

を確保し、かつ、ブレにくい構えをする事で手持ち撮影が可能となる。

具体的なシャッター速度は、動体撮影である事と、望遠焦点距離である

事を加味すると、1/250秒ないし1/500秒以上あれば安全であろう。

なお、このシャッター速度が維持できれば、手ブレ補正機能は無くても

大丈夫だ。ただ、光の状態は照明で刻々と変化するので、その点では

難易度が高いことがあり、要注意だ。

---

余談だが、ATCでのライトアップは、ツリーのみならず、ウミエール広場

(ATC施設前の海に面した広場全域)一帯に、様々な電飾がある。

夜になると多くの家族連れやカップルの他、ここATCの名物である

コスプレーヤー達も、これらのライトアップの前で記念撮影を楽しんだり

している。(ちなみに、このライトアップ記念撮影は、今回のステージ

撮影より遥かに難易度が高い、ちゃんと撮るには相当のスキルが必要で

あろう)

さて、これにてATCでのクリスマスツリー点灯式は無事終了だが、

来月12月には、例年クリスマス直前に行われる「ライティングショー」

があると聞く。

ちなみに、昨年のそのイベントの模様はこんな感じ。

このイベントは一昨年に始まったもので、私は2年続けて見ているが、

花火とライティング効果を組み合わせた、なかなか凝った凄いショーだ。

(詳細を知りたい方は過去記事を参照の事)

今年の日程だが、12/23,24くらいで時間は19時頃からであろう、

ATCのホームページに、そろそろ詳細が載っていると思うので、

行かれる人は、そちらを参照していただきたい。

こちらのショーも観覧は無料である、かなりの人出となると思うので、

観覧マナーには要注意、なお、早目の席取りなどは、ほとんど意味は無い、

なにせ花火は高く上がるので、このあたり(ウミエール広場)一帯では、

どこからでも見ることができるので、席の確保などの心配は無用だ。

ちなみに、一般カメラマンの三脚の使用は会場が混雑する為に禁止だ。

このショーも光はかなり明るいので、手持ちでも撮影は可能だと思う。

もう1つ注意点は、Xマス前後の「海辺のステージ」は夜は結構寒いので

防寒対策が必須という事だ。その為、多くの観客はライティングショーの

直前までATCの建物内で暖を取っている、ショーの開始時刻の直前に、

観客が多数建物内から出てきて、移動で混在するので、子供さん達は

迷子にならないように気をつける必要がある。

さて、これで「クリスマスツリー点灯式」の模様の紹介記事は終わりだ、

次の「ライティングショー」もまた楽しみだ。