ミラーレス・マニアックスの補足編、その5。

このシリーズでは、ミラーレスマニアックス本編記事で紹介

できなかったレンズや、機材の課題の回避、特殊な使用法での

テスト等の補足を行っている。

まず最初は、本編では未紹介のレンズだ。

カメラは、LUMIX DMC-GX7

レンズは、キヤノン EF 50mm/f1.8 (初期型)

1987年発売の、AF小口径標準単焦点レンズである。

最初期の銀塩EOSと同時期のAFレンズだ。

で、これまでキヤノンの標準(50mm)単焦点レンズとしては、

MF時代のものは、

New FD 50mm/f1.2L(第 3回記事)

FD 50mm/f1.4 (第12回記事)

New FD 50mm/f1.8 (第74回記事)

AF時代のものは、

EF 50mm/f1.4 USM (第69回記事)

を、既にシリーズ本編各記事で紹介している。

まあしかし、どの標準レンズも、比較的良くは写るものの、

これといった特徴の無いものが多かった。

あえて選ぶならば、第74回記事で紹介したNFD50/1.8は、

2000円という格安の中古価格ながら、それなりに問題無く写り、

これらのキヤノンの標準レンズの中では、一番のお気に入りと

言えるかもしれない。

そして、その第74回記事ではNFD50/1.8の後継レンズであるとも

言える(但しレンズ構成は異なる)「EF50/1.8の初期型を探している」

と書いたが、初期型は、ややレアで、なかなか見つからなかったし、

あったとしても、相場が高すぎたり(2万円以上)していた。

ちなみに、EF50/1.8のⅡ型(1990年発売)は、コストダウンの

為か、レンズの作りがかなり安っぽくなってしまった。外装は

もとよりマウントの素材もプラスチック製だ。また、フードも簡単

には装着出来ない模様である。

中古市場にはいくらでも安価なⅡ型はあるが、どうもそれらは

買う気にはなれなかった。

わずか3年間しか販売されなかったのも、初期型が見つかり難い

理由だったのかもしれない。(ちなみに、初期型の中でも前期型と

後期型があり、微妙に仕様が違う模様だが、そこまでのこだわりは

無い)

で、最近、やっと適切な相場の初期型の中古を見つけたので、

やった!とばかりに購入した次第である。

MFでの操作性についてだが、Ⅱ型では省略されたピント窓が

本レンズにはあるが、まあ、あって当たり前であり、特にそれを

見ながら写真を撮る訳では無いのだが、無いとむしろ不安であろう。

しかし、ピントリングはレンズ鏡筒中央部にあるものの、幅が狭く、

かつ回転感触も、ザラついた感じで良く無い。

Ⅱ型ではなく初期型に拘ったのは、MF操作性が少しは良いか?と

予想しての事だが、ちょっとこの点はがっかりだ。

個体差または経年変化か?とも思い、グリースを注入してみたが

回転感触は、あまり改善はされない模様であった。

最短撮影距離は45cmと、50mm標準としてはノーマルな性能だ。

ちなみに、小口径版(f1.8前後)標準は大口径版(f1.4前後)との

ラインナップ差別化の為に、最短撮影距離を60cm程度まで伸ばして

しまっている場合も多々ある(前述のNFD50mm/f1.8も60cmだ)

つまり、開放f値の差と最短撮影距離の差により、

「ほらね、やっぱり、f1.4の方が良く背景がボケるでしょう?

だから、こちらのf1.4版は高いんですよ」という、メーカーの

営業マンのセールストークが効くという意味だ。まあ、そんな事には

騙される訳も無いのだが、シンプルに45cmの最短は歓迎しておこう。

弱点として「ボケ質破綻」については、絞り開放近くで僅かに出る。

しかし、少し絞ったり撮影距離を変える程度で回避できる場合が

多い模様だ。まあ、でも、解像力優先の設計の模様で、ボケ質自体は

あまり良いとは思えない。

本レンズをミラーレス機で使用する上では、高価な電子アダプターを

使わない限り、絞りを制御できない。私が使っているのは、機械絞り

羽根内蔵アダプターだが、この機構では、絞りについての光学的な

意味合いが変わってしまい、光量調整をメインとするくらいで、

被写界深度ならびに収差低減やボケ質破綻の微調整は、やりずらい。

ただし、それもレンズ光学系によりけりな模様であり、

本レンズでは、レンズ後群以降に絞り羽根があるアダプターに

おいても、本来のレンズ内の絞りと同様な効果が出易い模様だ。

で、一眼(EOS)ユーザーであれば開放測光であり、仮にプレビュー

(絞り込み)機能を用いても、ボケ質破綻の回避は絶望的に困難だ。

なので、絞り制御が完璧では無くてもミラーレス機で使う方が、

一眼で使うよりも、まだマシなようにも思えてしまう。

まあ、ボケ質破綻等の弱点は仔細な事である、全般的には良い

レンズであり、少し絞れば解像度も高く、逆光性能も問題ない。

私はこれまでEF(EOS)マウントでは、50mm標準は銀塩時代より

ずっと、f1.4版を使っていた。

まあ普通に考えれば、f1.4版の方が中古でもf1.8版より3~5倍

程度高価であるし、良く写って当然、と思う事であろう。

私も昔はそう考えて、1990年代にf1.4版を購入していたのだ。

だが、本シリーズ記事では、同一焦点距離で複数の開放f値のレンズ

が複数ラインナップされている場合、それぞれを撮り比べると、

「たいてい、小口径版の方が良く写る」という結果が出てきている。

だから、値段が高いものが良いレンズだ、という訳では決して無い。

最初からそれがわかっていたら、無駄な高価なレンズを沢山買う事も

なかっただろうが、やはり、同一のメーカーの同一の焦点距離で

開放f値や、あるいは仕様や年代が異なる単焦点レンズを複数買う、

などといった酔狂な事が出来るマニアでないかぎり、そういう事実は

なかなか見えてこないのだろうと思う。

まあ、その事を再度痛感するような、本レンズの描写力であった。

EF50/1.8初期型の中古購入価格は、本年2016年に11000円台

であった。

(ちなみに、初期型の発売時定価は25000円程度していた模様だ)

まあコストの点から考えれば、Ⅱ型だったら新品定価がそれ位で

中古は6~7000円も出せばいくらでも見つかるので、そちらの方が

さらにコスパが良いであろう。(ちなみに、Ⅱ型も中身は同じレンズ

である)ただ、あえて初期型に拘って入手したレンズであるので、

コスパはさておき、所有満足度やマニアック度は高いレンズである。

余談だが、近年EF50/1.8Ⅱは、EF50/1.8STMにリニューアルされて

いる。このレンズは、STMの名の通り、ステッピングモーター仕様と

なっている。Ⅱ型との最大の差は最短撮影距離が35cmと、10cm

も短縮されている事だ。質感も若干は上がっている模様だが、依然

安っぽさは拭えず、かつ、STM仕様のレンズは、恐らくはマウント

アダプターで使用時にはMFが全く効かないだろう。

(第61回記事でEF85mm/f1.2L USMを紹介時に、EOSボディで

無いとピントが動かず、結局ミラーレス機では使用不能であった)

自社のカメラにしか使えないようにしてしまう、という排他的な

製品コンセプトには賛同できない。ただでさえ、カメラ業界では

各社は、未だにマウントすら統一できないでいる。他の電子機器

業界で、こんな状況であれば、ユーザーからそっぽを向かれる事は

必至だ(例えば、USBメモリーが各社のPC用で異なるとか)

現代の感覚においては”製品がユニバーサル(汎用的)である事”

は一般常識とも言える。

まあ、新型のSTMレンズは今後も購入する事は無いであろう・・

-----

さて、次のシステムは、レンズ性能の再確認だ。

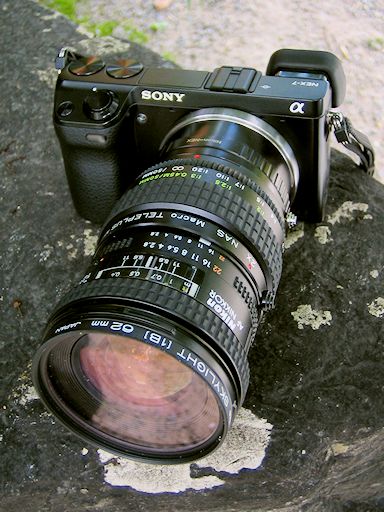

カメラは、SONY NEX-7

レンズは、NIKON AiAF20mm/f2.8S

第53回記事で紹介した、1989年発売のAF広角単焦点レンズ。

だが、その際にはMFでのピント性能に重欠点を抱える X-E1

との組み合わせであって、結局本レンズのパフォーマンスの

チェックを行えていなかった。

加えて、個人的には好きなレンズでは無い。何故ならば1990年代

の中古購入価格が30000円と、レンズ性能からは、あまり納得が

行かないコスパの悪いレンズだったからだ。

(本シリーズでは、コスパは最重要のレンズ評価項目だ)

で、今回は、使い難いX-E1をやめて、アダプター母艦として適正な

NEX-7で撮ってみることが補足編で再登場の理由の1つだ、

そして、もう1つの理由だが、ニコンに、DX40mm/f2.8という

APS-C専用の準広角マクロレンズが存在している。そのレンズは

比較的近年に発売された、いわば「準エントリーレンズ」である。

(つまり、お試し版レンズという事で、低価格でかつ性能が良い)

そのレンズを買うかどうか?という事前検証を行いたい訳だ。

私は40mmのマクロというのは所有していない。

NEX用のE30mm/f3.5(第72回、補足編2)や、50mmの標準

マクロについてはいくらでもあるが、40mmズバリが無いので、

ちょっと感覚がわかりにくい。

そして、SONY E30/3.5の描写が気に入らないのだ(補足編2参照)

その為、E30/3.5の代替の意味も含めて、40mmマクロの使い勝手

を似たようなものでシミレーションしてみようかと思った次第だ。

その為に必要な機材は「KENKO マクロテレプラス MC7」である、

既に、いくつかの記事で紹介しているので、詳細は割愛する。

簡単に言えば、MF銀塩時代の「接写用ヘリコイドアダプター」だと

思ってもらえれば良い。

MC7は、MF時代のアクセサリーだが、本レンズの時代(1990年代)

のニコンAF(AiAF)レンズであっても問題無く使用できる。

(注:絞り環があれば良い。絞り環が無いGタイプ等は使用不可)

AiAF20mm/f2.8にMC7を装着すると、焦点距離も開放f値も

2倍となり、スペック的には、40mm/f5.6のマクロレンズとなる。

なお、NEX-7もAPS-C機であるので、換算画角は60mm相当だ。

これで開放f値の他は、DX Micro 40mm/f2.8と同等になる。

余談だが、ニコンのマクロは「マイクロ」と呼ばれている。

私は、特定のメーカーだけ他社と異なる呼称をしている事に

ついては、前述の「ユニバーサルで無い」という状況と同じと見て

全く賛同できない。なので、本ブログにおいては昔から、

「マイクロニッコール」であろうが「マクロ」と頑なに呼んでいる。

けど、思うに、本来の英語の意味からしたら、何故、マクロ

(巨視的な)が、近接撮影用レンズの名称になったのだろうか?

「ミクロ」あるいは「マイクロ」の方が適正な名称ではなかろうか?

まあでも、「マクロ」が間違った表現であっても、それが一般的に

なって広まってしまったのであればやむを得ないのかも知れない。

間違った技術用語を使う事も、個人的には大嫌いな事であるが、

もうここまで広まってしまっていたら”文句を言う方がおかしい”

という理不尽な状況になってしまっている。

さて、余談はともかく本システムにおける最短撮影距離(撮影倍率)

は、MC7へ装着時では詳細は不明だが、AiAF20/2.8単体では

25cmの最短撮影距離なので、恐らく18cm程度までには縮まって

いる事であろう。

DX 40/2.8が、最短16.3cmで等倍マクロであるので、まあ、

両者、ほぼ同等の使い勝手となるであろう。

さあ、これで、DX40mmマクロもどきの出来上がりだ。

実際の撮影感覚上では、40mmマクロ(APS-C機で換算60mm相当)

はマクロとしては、やや広角だ。しかし、GR Digital等コンパクトや、

SIGMA 20mm/f1.8を使った場合のような、換算28mm級の広角

マクロとは明らかに違う狭い画角であり、背景を広く取り込むタイプの

広角マクロ的な撮影は本レンズでは厳しい。

そして、マクロ撮影と言えば、一般的には、被写体が単体であり、

比較的作画上の狙いがはっきりしているので、そういう感覚に

おいては、画角が中途半端に広く思えてしまう。

まあ、でも、それは慣れもあるし、長らくデジタルのAPS-C機で

90mmマクロ等を使っていたのも仇になっているかも知れない。

結局、銀塩時代の50~60mmマクロと大差無い画角とも言えるので、

そういう目線で被写体を探せば近接撮影では問題はなさそうだ。

まあしかし、換算60mm相当の画角は中遠距離での画角感覚的には、

ちょっと中途半端に感じる場合もある。銀塩時代においても、

60mmのレンズはさほど多くなかったし、加えて個人的には、

換算60mmの画角が、どうも好みに合わない模様だ。

あるいは「20mmレンズを持ち出している」という意識が何処かに

あるので、余計に60mm相当の画角に違和感が生じるのかも

知れない。

さて、40mmマクロの感覚は掴めた、ちょっと好みでは無い感じだ。

そして、近接撮影ばかりでは、肝心の AiAF20/2.8本来の性能が

良くわからないので、マクロテレプラスMC7を外してみよう。

20mm単体、すなわちASP-Cで30mm相当とすると、とたんに

ピントが怪しくなってくる。これは銀塩一眼時代から感じていたの

だが、超広角レンズをMFで使うと、光学ファインダーでもEVFでも、

どこにピントが合っているのか、よくわからないのだ。

これはNEX-7の優秀なピーキング機能を用いても同様だ。

絞りは撮影毎に結構大きく変える、f2.8開放からf11程度までは

行ったり来たりフルレンジ使用だ。その際に、少し絞るとピーキング

が過剰に反応する。が、肉眼でもピント位置がわからない位なので、

まあ機械が判定するのは難しいとは思うが、ピントの不安は拭えず、

安全の為、絞り込んで被写界深度を稼ぐような面白味の無い設定

にも結びついてしまうのだ。

結局のところ、MF性能に問題の無いNEX-7を用いても、

AiAF20mm/f2.8のパフォーマンスは良くわからない。

本レンズの中古購入価格は、前述の通り30000円、

同等のスペックで、ミノルタα用 AF20/2.8が存在する

(第62回記事)

そちらは、1990年代に中古で36000円と、さらに高価であった、

まあ、いずれも銀塩時代であり、その頃の20mmといえば、超広角の

特殊レンズの扱いであった。ミノルタα純正では20/2.8が最広角の

単焦点であった位だ。まあ、そういう事情もあってか、当時の

定価や中古相場が高値であったのであろう。しかし、いずれも現代に

おいてAPS-C機やμ4/3機で使う上では平凡な広角画角となって

しまうし、最短撮影距離も、いずれも25cmと長く(20cm以下が望ましい)

描写力そのものも、「感動的」という要素は欠片も無いので、面白みに

欠けるレンズである。

銀塩またはフルサイズ機ならまだしも、センサーサイズの小さい

カメラでは超広角レンズの魅力は大幅に減退されてしまう・・

ちなみに、ミラーレス・マニアックス記事を書くまで、10年以上

使っていなかったレンズでもある。

最後に使ったのは、確か、雷(稲妻)の撮影であり、いつ何処に

落ちるかわからない雷を、広めの画角のレンズで、カシャリ、カシャリ

と撮っていた訳だ。が、つまらなかったので、それ以降はやっていない

のだが、仮に、そういう目的であっても、より広角な10mm台からの

ズームとかの方が現代においては便利であろう。

銀塩やフルサイズ機で使うにしても、現代の撮影技法においては、

10mm台の広角の方がダイナミックな画が撮れて良いかもしれない、

昔はそういう超広角レンズは、あまり無かったり、高価だったり

したが、現代では入手しやすくなってきているのだ。

こりゃあ、20mmは、いらないレンズになりそうだなあ・・(汗)

-----

さて、次のシステムは、レンズの新たなる使い方だ。

カメラは、PENTAX K-01

レンズは、KENKO PINHOLE 02 である。

第59回記事で紹介した2000年代の市販ピンホールである、

(市販と言っているのは、ピンホールは自作する事も可能で、

むしろそれが一般的である為だ)

ピンホールレンズは、一眼レフでは様々な制約があって使い難いが、

(光学ファインダーが真っ暗で見えない、ライブビューを使っても

ゲイン(明るさを稼ぐ倍率)が、そこまで上がらず、暗い場合が多い)

K-01では、ISOがAUTOのまま25600まで上がり、日中なら手持ちで

十分に撮影可能、で、いざとなれば内蔵手ブレ補正も効くし、かつ、

モニターも暗くならないので、ピンホールとの相性は極めて良い事が、

当該第59回記事で明らかになった。

(注;K-01の背面モニターの輝度ゲインにも限界がある為、暗所

での撮影では輝度が上がらず、暗くなってしまう場合もある)

その後、第66回記事では、本ピンホールと、他の市販ピンホール

であるRISING との比較を行った。

(本レンズは、ピンホールにしては、なかなか良く写るという結論)

また、補足編2では本ピンホールをティルトアダプターで使ってみた。

(これは残念ながら、ティルト効果無し)

まあ、普通にK-01で使うのが良さそうなのだが、K-01の最大の

特徴は「エフェクト母艦」である。様々なエフェクトと、その設定の

バリエーションが多く、また、エフェクト操作系も悪くない。

したがって、ピンホール撮影の場合でも、エフェクトを活用する

べきであろう。今回はそうした撮影を行ってみるとする。

ピンポール撮影であっても、勿論エフェクトは有効だ。

かつてピンホールは銀塩一眼レフユーザーの趣味的な要素で

あったのが一般的で、デジタルになってからは、あまり流行して

いないように思える。

撮像素子上のゴミが写りこむのが、やはり気になるからであろうか?

同様に、ミラーレス機でピンホールを使う事も少ないと思う。

これはミラーレス機ユーザーの大半がビギナー層であり、こうした

ピンホールの存在を知らないか、知っていたとしても、どうやったら

使えるのか?がわからないからであろう。まあでも、ミラーレス機と

ピンホールは相性抜群である事は明白だ、いまさら一眼でピンホール

撮影をやろうという気には、全くなれない。

しかし、相変わらずだが、ピンホール撮影はセンサーのゴミが写る。

(大きいものについては、レタッチで消している)

K-01には、手ブレ補正機構を応用した振動式ダストリムーバル機能

がついている、一応それをかけているが、あまり効果は無い模様だ。

(電源投入時にそれを動かすというオリンパスの特許があったと

思うが、他社では電源OFF時に掃除したり、いつするかを選択できる

ようにして特許を回避している模様だ)

余談だが、今回K-01を使用中に、ちょっとしたトラブルが発生。

電源スイッチのカバー部品が外れて落ちてしまった。

K-01は海外のデザイナーが、あまり製造の事を意識せずデザイン

したモデル故に構造上の弱点が多数存在する。

モードダイヤルや電源スイッチは接着で乗せているだけだし、

カードスロットのカバーは単なる嵌め込みだ。

以前はモードダイヤルが脱落し、それは接着剤で補修した。

今回もまた同様だ、夏場の暑さで接着力が弱まってしまったので

あろう。部品を拾って、帰宅後、電源スイッチを瞬間接着剤で

固定したが、はみ出た接着剤が、同軸となっているシャッターに

干渉し、シャッターが切れなくなってしまった(汗)

やむなくシャッターボタンのカバーを外し、内部を精密ドライバーで

削り取り、シャッターカバーも紙やすりで削り、リチウムグリースを

流し込んで、やっと動くようになったが、この修理に1時間半も

かかってしまった・・

近年の日本の工業製品だと、製造の事を考えて、あまりこういう

無茶な設計をする事は無いのだろうが、K-01の開発秘話のような

記事を読むと、デザイナーが凄く拘っていたので(頑固だったので)、

PENTAX側は設計変更の余地が無かったという様子であった。

まあ、有名海外デザイナーの起用も良し悪しあるという事だろう。

本ピンホールの購入価格は、2010年代に新品で3000円程度、

まあ、自作の場合はここまでピンホールの精度が出ないと思うので、

画質は悪くなってしまう。ピンホール撮影に興味がある場合は、

新品を購入してしまうのも無難で良いかも知れない。

-----

さて、今回の最後は、未紹介のシステムだ。

カメラは、LUMIX DMC-G5

レンズは、MINOLTA AF Macro 100mm/f2.8 (NEW)

1990年代のAF中望遠等倍マクロレンズである。

本レンズは銀塩時代に、これ以前の初期型を使っていた事があるが、

TAMRON SP90mm/f2.8 Macro にリプレイスした為、そのレンズ

は譲渡した。しかし、後にして思えば、確かに TAMRON90マクロは

優れたレンズではあるが、ミノルタ100マクロも捨てたものでは

なかったな、と思い出していた。

で、「いつか買いなおそう」と思って、以来、十数年が経過したのだが、

最近、相場より安価な中古の出物があったので、これを購入した次第だ。

NEW TYPE となっているので、初期型の非常に細いピントリングよりは

若干改善されているのだが、依然ピントリングは細く、操作性は悪い。

これ以降の D型(ミノルタ最終型)となれば、十分な広さのピント

リングがあるのだが、あいにく中古価格が1万円以上高くなってしまう。

(SONY型も、ミノルタ型と同一のレンズ構成で、さらに高価だ。

これは、ミノルタαレンズをSONYブランドで再生産した際に、

定価を軒並み15~25%程度も上乗せしたからだ)

いずれのレンズも光学系は全て8群8枚で同一と思われるので、

まあ微妙な選択ではあるが、NEWを選んだ次第である。

(初期型は殆ど見かけない)

レンズの写りだが、ちょっと微妙な感じだ。

ボケ質の破綻が発生しやすい、それとハイライト部に滲み

(ハロあるいは収差)が出やすいように思える。

また、近接撮影はともかく、中距離あたりから解像度が低下する

ような雰囲気もある。

レンズの落下痕やアタリ等の様子は無く、光軸ズレなどの故障も

無い模様であるが、では、これはこういう性能なのだろうか?

銀塩時代に初期型を使っていた記憶では、もう少し良かったと思う。

まあしかし、銀塩時代は一眼レフの光学ファインダーでは開放測光

である事からも、ボケ質その他の厳密なチェックは出来なかったし、

撮影後に現像して、たまたま良く写っている写真を見て、

「これは良いレンズだ」と思い込んでしまう事も多々あったであろう。

勿論、本レンズにおいても、ちゃんと写る場合も多い、

けど、その歩留まり(成功率)が悪いという弱点があれば、それは

ちょっと気になる問題点だ。

本レンズの中古購入価格であるが、本年2016年に18000円台で

あった。

本来の中古相場25000円前後よりも若干安いし、この値段であれば、

中望遠銘マクロの両雄 すなわち

TAMRON SP90/2.8(第31回=PK用、第63回=α用)

SIGMA AF105/2.8Macro(第41回=EF用、第63回=AiAF用)

の各旧型レンズの中古購入価格である20000~25000円程度よりも

安価であり、その点においては、コスパは良いと言えよう。

ちなみに、京セラ・コンタックスのRTS MAKRO PLANAR 100/2.8

(第16回記事)は、操作性の良く無いレンズであるが、1990年代の

購入時に中古で82000円もしたし(汗)現在の相場も同様に高価だ。

それに比べると、本レンズは同等の描写力で価格は1/4以下と

なっている。

TAMRON/SIGMAのマクロがあれば不要なレンズかも知れないが、

α(A)マウントユーザーであれば、購入検討の余地はあるレンズだ。

----

さて、今回はこのあたりまでで、次回補足編に続く。