本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、本ブログの

範囲でのみ使われたり、あまり一般的では無い専門用語

を解説しているが・・

今回から3部作の記事は、「補足編」という事で、

「初級者(ビギナー層)の変な習慣編」と称して、

初級者層が誤解をしている(と思われる)、写真関連の

用語、技法、概念、習慣などを、順不同、かつ雑多な

項目として説明していこう。

![_c0032138_06580920.jpg]()

多め、個々の解説文章は少な目としている。

また、本シリーズでは用語の前には「★」マークをつける

慣習であるが、この前中後編では、「やってはならない事」

という意味がある項目には、「X」マークをつける事とする。

<初級者の変な習慣 前編>

X雨が降ると撮影できない

![_c0032138_06581069.jpg]()

まずは、カメラやレンズ等の機材に、水滴が掛ると、

故障とかカビ発生の心配がある。

また、雨中の中遠距離の被写体は、途中の雨粒がカーテン

のように光線を遮り、コントラストが低い写真となって

しまう。

その他、気分的にも「楽しい撮影」とはならず、なんだか

「修行」「苦行」のように感じてしまう事もあるだろう。

だけど反面、雨中で無いと出会えない被写体(水滴とか、

雨に濡れた様子とか)もあるのも事実だ。

で、初級層がイベント等で撮影をしていて、雨が降ると

自慢の高額カメラや高級レンズを仕舞い、三脚をたたんで

(注:アングル自由度とハンドリング性を著しく制限する

三脚をイベント撮影で使っている時点でビギナーだ)

蜘蛛の子を散らすように、撤収してしまうのだ。

これの最大の理由は「高額機材を壊すのが怖いから」で

あろう。

だが、じゃあ、そのビギナーは「どれくらい機材を濡らし

たら壊れてしまうのか?」という、その限界点を知って

いるのであろうか?

そういう「撤収した」ビギナー層の高級機材を良く見ると、

多少の雨等ではビクともしない業務用の高耐久性機体である

ケースも見かける。いったい何を心配しているのだろうか?

また「絶対に撮らなくてはならない訳では無い」という

理由もまたアマチュア層では顕著であり、前述の心理的な

モチベーション低下により、もう雨中では撮影をする気が

無くなってしまう。

しかし、たとえアマチュアだとは言え、例えば家族や知人

が出場するサッカーや野球等の試合を撮影するケースも

あるだろう、そういう試合では多少の雨でも決行される。

そんな場合「雨が降ってきたので、撮れませんでした」

では、せっかくの家族友人の晴れ舞台で、しかも選手達は

雨中で泥まみれになって試合を継続しているのだから、

写真が撮れていなければ申し訳が立たない。

あるいは、楽しみにしていた撮影ツアーとか、写真教室等の

屋外撮影実習等で、途中で雨となるケースもあるだろう。

そういう場合は、もう旅程は簡単には変更できない為、

雨中での撮影を継続する事になる、さもないと、せっかくの

ツアーが無駄になったり、作品の提出に困る場合も出て来る。

![_c0032138_06581066.jpg]()

ケースも世の中にはあるのだから、普段から雨中の撮影も

苦にせず、「どれくらい写真の描写力が落ちるか」とか

「暗いので、シャッター速度やISO感度がどれくらい変わるか」

「機材を壊さない程度に濡らす限界点は、どのあたりにあるか」

「撮影のモチベーションや体力気力がどれくらい落ちてくるか、

また、それらをどのように回復するか?」

などについて、普段から経験や練習を重ねておく必要がある。

さも無いと、重要な撮影時に、急に雨が降ってきた場合等

では、いきなりのぶっつけ本番では、絶対に撮れない訳だ。

★防湿庫

一般用語

前述の「雨天での撮影が出来ない」という件の原因の

大半は心理的な要素だ。まあつまり「絶対に撮影する

必要性が無いならば、雨の中で撮る必要は無いよ、

楽しく無いし・・」という事なのだが、これも前述の

ように、雨中でも絶対に撮らなければならないケースは

アマチュア層においても多々存在している。

じゃあ、その際、雨の中で撮っている最中には、幸いに

してカメラ故障が起こらなかったとしても、帰宅後で、

そのままカメラを放置してはならない。

むしろ、ここが肝心であり、濡れたカメラやレンズは様々な

方法で乾燥させなくてはならないのだ。まあ、とは言っても

まさかドライヤーを当てる人はいまい、そんな事をしたら

機材が壊れてしまう事は、当たり前の常識だ。

通常は、乾いたタオルやペーパーでよく水分を拭ったり、

機材での開閉部や回転部は、そうした操作を行いながら

内部に入り込んだ水分もよく拭いて、乾かしておく。

そうして数日程度乾かした後は、もうここからは普段の

機材保管法と同じなのだが、カメラ・レンズ専用の

「防湿庫」を保管の為に用いるが最も有効な手段であろう。

![_c0032138_06581079.jpg]()

それでも、高級レンズ1本分の価格よりは遥かに安価だ。

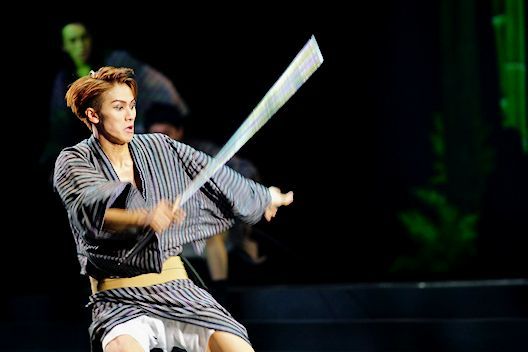

X縦位置の撮影が出来ない

カメラを縦位置に構える撮影が出来ず、殆ど横位置の

ままで撮影してしまうビギナー層が極めて多い。

![_c0032138_06581978.jpg]()

話であり、スマホや携帯電話カメラ、あるいはかなり

昔の時代の銀塩ハーフサイズカメラ等においては、

デフォルト(基本位置)が縦であり、こういう場合は

今度は「横位置で撮れない」という逆の課題となる。

スマホ撮影においても、集合写真等では、横位置撮影に

しないと、上手く全員が入らないであろう。

でも、そんな場合に、普段撮り慣れない技法であるから、

思いもせず、傾いたり、曲がったり(例:左側の方が

前に出る等で遠近感が変化する)してしまう。

まあでも、これはもう慣れるしか無いのだ。

縦位置でも横位置でも自在に撮れる。そうならないと、

写真表現上で、著しく自らに制限をかけてしまっている

事となる。

ビギナー層では特にこの問題は顕著だ。それから、長年

三脚を使う撮影技法しか実践して来なかったシニア層等

では、ベテランであっても、三脚からカメラを外して

手持ち撮影となると、縦位置に構えられない人が多々いる。

X三脚から外すとカメラを構えられない

上記「縦位置」に限らず、常に三脚を用いての撮影を

行ってきたシニア・ベテラン層とか、例え職業写真家層

であっても、普段は100%スタジオ屋内撮影で三脚使用、

といった環境であると、屋外で手持ち撮影を行った際、

カメラを上手く構えられない、という人が多数居る。

これも同様。傾いた、(3次元的に)曲がった(捻った)

構図がなんだかおかしい、被写体の上下や左右が切れた、

手ブレした、ピンボケした等、カメラの構えが不十分で

ある事を理由とした課題が、いくらでも出てきてしまう。

![_c0032138_06581955.jpg]()

数多くの手持ち撮影を積んで、経験値やスキルを上げて

いくしか無い状態だ、これはビギナー層には限らない問題

であり、特に三脚常用者には顕著に起きる課題であろう。

X(後ろに)反って撮る

ビギナー層の多数では、カメラやスマホを構えた際、

被写体が全て入らない、等の理由からか・・?

身体を後ろに反らし、不自然な体制で撮影するケースを

極めて多く見かける。

その具体的理由は不明だ、何故、わざわざ不自然に身体を

反らして撮るのであろうか?

被写体が全て入らない、というならばズームを広角側に

するか、あるいは、もう1歩2歩後退して撮れば良い。

そもそも、カメラを構える前にレンズの画角を意識して

撮影地点を決めるべきなのだが、ここは中上級者でないと

できないだろうから、そこは不問としておく。

![_c0032138_06581997.jpg]()

特に、ビギナー層の記念撮影等では、相方を建物や風景の

前に配置し、自分が後ろに下がって撮るのだが、一般的な

広角レンズでは、そうした際に建物等が全部写らない、

だから、さらに後退するか、あるいは「反って」撮るが、

そもそも、そういう撮り方では、記念撮影の対象となる

相方の人物が、建物等に比べて、ものすごく小さく写って

しまい、記念撮影とは言い難い写真になってしまう。

距離感覚を立体的に捉え、相方等の人物を、もっと自分の

近くに立ってもらい、半身像でも良いから、背景の建物

や風景を、可能な限り取り込めば良いだけだ。

まあつまり「反って」撮るのは、超ビギナー層だけだし、

ここで言う初級層よりも、もっと初心者である事も確か

だとは思うが、そうだとしても意味の無い習慣であろう。

X望遠レンズ等で、カメラのみを支える

これもカメラの構えが出来ない話の一種だ。

ビギナー層において、ダブルズームキットの望遠ズーム

レンズ、あるいはそれに類する大型レンズを装着した

カメラを構える際、カメラ本体の両側だけを両手で支えて

しまっていて、望遠ズーム等の大型レンズが完全に空中で

ブラブラしている状態になっている状態を良く見る。

これだと、まずは重心バランスが悪く、重たいシステム

全体を端の方で支えるから、逆のテコの原理で極めて疲れる、

・・で、支えきれないから、手ブレを頻発してしまう。

ブレ易い望遠画角だから、なおさらだ。

ここは単純に、レンズとカメラのトータルの重心位置を

左手で「下から」ホールド(保持)してやれば良い、

ただそれだけである。

なお、重心位置を、何故か左手で、「上から」

摘むようにしているビギナー層も数多く見かける。

これも同様に重心を「支えて」いる訳では無いから、

重いし(片手でカメラを保持するので、さらに重い)

非常にブレ易くなってしまう。

![_c0032138_06581959.jpg]()

原理(ことわり)により、簡単に理解できる筈だ、

なのに、そうして間違った構え方をするのは何故だろう?

なお、こういう構えをしているから「望遠で手ブレする」

とか「手ブレが怖い」とか、「手ブレ補正が入っていないと

いけない」などという、対処療法的な考えに至ってしまう

のであろう。優秀な手ブレ補正機能が入ってしたとしても

そうした間違った構えでは、その手ブレ補正は効かない、

まずは問題点の根幹の原因を理解し、そこを改善しなくては

ならない訳だ。手ブレ補正入りのレンズを買うのは、それが

出来るようになってからで遅くないし、しっかりとした構え

ができるユーザーは、手ブレ補正機能の効果を、カタログ

スペック以上に高める可能性が出てくる事も確かである。

X静止画撮影でライブビューAFを使う

これも広範囲には間違ったカメラの構えの一種であろう。

![_c0032138_06582464.jpg]()

ライブビュー(静止画)撮影をする場合、以下の

デメリットがある。

1)センサー面上の構造でAFを動作させる為、

(例:コントラストAF)像面位相差系AFでは無い限り、

AF速度、AF精度が光学ファインダー使用時よりも

大幅に低下する。

2)ブレ易い(カメラの構えを身体に引き付けられない)

3)屋外明所等で、モニター映像が見え難い。

4)暗所でのイベント撮影等で、光源が周囲の観客等への

迷惑になる。

対して、メリットであるが。

A)光学ファインダーの場合と比較して、視野外の

被写体の動きが肉眼で視認しやすくなる。

B)露出補正(や、ごく稀にエフェクトのプレビュー)

により、実際に撮れる写真の様相が事前にわかる。

C)稀に、ライブビュー時に連写性能(速度)が少しだけ

向上するカメラもある。

D)アイレベル(目の視点)以外の、レベル(高さ)や

アングル(角度)の撮影に対応できる場合がある。

くらいである。だから、メリットよりもデメリットの方が

大きい為、通常は静止画撮影ではライブビュー撮影を一切

行わない。

ライブビューを使う(使える)のは以下のケースのみだ。

Ⅰ)極端なローアングル、ハイアングル撮影で、

光学ファインダーが角度的に見え難い場合。

Ⅱ)超暗所、ピンホール撮影、近赤外線撮影等で、

光学ファインダーが暗くて見え難い場合。

(注:この条件ではAFや露出計が動作しない場合が大半)

Ⅲ)動体被写体の動画撮影等で、フレーム外の被写体背景

や関連被写体(競争の相手等)の状況を見ながら、

フレーミングを決める場合。(注:静止画撮影でも同様)

Ⅳ)ピント精度をあまり気にする必要が無いレンズを

使用する場合(初級標準ズームやトイレンズ等)

Ⅴ)エフェクトのプレビュー(注:殆どの一眼レフでは不可、

一部のミラーレス機に限られる)を行いながら撮影する時。

![_c0032138_06582488.jpg]()

ファインダーの利用である。

常時ライブビュー静止画撮影をする事は、好ましく無い。

Xレンズフードの逆付け(本シリーズ第21回記事参照)

これは単純な話。レンズフードは正しく装着しないと

効能が無いので、逆付け(収納位置のまま)使用する

のは厳禁(効能が無い)である。

![_c0032138_06582498.jpg]()

無意味なのだが、近年のビギナー層では、こうした間違いを

やってしまっている人が、実に、数十%にも達する。

まあ、残念な状況だ。

X玉ボケをありがたがる

「玉ボケ」とは、ビギナー用語であり、一般写真用語

では無い。

恐らくだが、背景点光源(木漏れ日や夜景照明等)が、

円形にボケて見える、という状況を指すのであろう。

(ただし、中上級マニア層の一部では、円形のボケの中でも

特に、周囲に輪郭線が残るケース(つまり二線ボケの一種)

のみを指して「玉ボケ」「バブルボケ」「シャボン玉ボケ」

等と定義する事がある。

この項目では、その(やや特殊なレンズで出る)状態では

無く、ビギナー層が、なんとなく「円形ボケ」を「玉ボケ」

と認識している状況について説明している)

![_c0032138_06582412.jpg]()

「このレンズは玉ボケが出る」と、これをありがたがる

傾向があるのだが、実際のところ、ビギナー層が使う

キットの標準ズーム等でプログラム・オート撮影では、

条件を整えないと簡単には背景はボカせない。

だが、原理上、この「玉ボケ」は、レンズの絞り開放で

背景に点光源を置けば、どのレンズでも出す事が出来る。

(注:口径食によるボケの変形が発生する状況を除く)

ただ単に、大口径レンズやマクロレンズを絞り優先露出

で撮っていれば、それが出やすく、標準ズームで、

プログラムAEではそれが出にくい、という機材や撮影

技能上の問題だけだ。

つまり「玉ボケ」は、どんなレンズでも腕前があれば

簡単に出す事ができるのだが、それとは別に、本当に

特殊な形状のボケが出る、というケースもある。

![_c0032138_06583956.jpg]()

(こちらは、ちゃんとした写真用語になっている)

ミラーレンズを用いるか、特殊な絞り形状を持った

部品と差し替えが可能な、ごく一部のトイレンズ又は

特殊レンズ以外では、得る事ができないボケ形状だ。

また、大口径レンズ等では、画面周辺のボケ形状が

レモン状に変形するケースもある。これはいわゆる

「口径食」が原因ではあるが、長くなるので本記事では

詳細は割愛する。

X最高画素数やRAWで撮る

1960年代~1970年代頃においては、カメラはまだ

自動化機能が推進されておらず、かつ高価な機器でも

あった。

この時代、「綺麗に写真を撮れる事」は、それ自体が

一種の「技能」であり、また、高性能(高価)な機材を

所有する事は「ステータス(誇り)」でもあった。

![_c0032138_06583971.jpg]()

だが、その考え方は、カメラが誰にでも買える時代に

なってからも、また、自動化機能が発展し、誰にでも

シャッターボタンを押すだけで綺麗な写真が撮れるような

時代になってからでさえも、世代を超えて引き継がれて

しまう。

そういう考え方であると「綺麗な写真を撮る事が正当」

であり、「画質の低い写真を撮る人は下手である」又は

「画質の低い写真を安価な機材で撮っているのは、高価な

機材が買えない低所得の人達だ」という、ひねくれた

発想や思考が強くなっていってしまう。

そうなると、「周囲からバカにされないように」とばかり

ビギナー層は、最高解像度+最高画質(低圧縮)や、RAWで

撮影し、少しでも高画質を求めようとしてしまう訳だ。

しかし、必ずしも高画質な写真が良い訳でもあるまい。

その考えに反発する「Lo-Fi」を志向する中級者以上も

極めて多いし、そもそも、写真表現的にも、必ずしも

画質が良い写真が優れた写真という訳では無い。

![_c0032138_06583939.jpg]()

ビギナー層は、もう少し物事を柔軟に考える方が良いと

強く思う。

なお、高画素やRAWで撮影する事は、連写性能の低下、

記録メディア容量の浪費、バックアップ保管の手間、

編集コスト(手間)の増大、と、様々なデメリットも

存在している。

加えて、一般的な「ベイヤー配列型センサー」では、

最高(記録)画素数においては「演繹補間」処理により、

解像感が低下するリスクが高い(→最大画素数の1/4

で撮った場合に、最も高い解像感が得られる)

また、RAW形式は内部的には12~14bitの深度があり

72~84dBのダイナミックレンジが得られているが、

これをJPEG形式等の8bitで保存する際には、当然だが

48dBのDレンジに制限される。

Xピンボケと手ブレしか評価できない

上項目の続きだ。その1970年代までの写真環境に

おいては、高画質な写真を撮る事が、技能であり

ステータスであったから、低画質や失敗写真を撮って

しまう事は、当時では格好悪い事であった。

だが、AEやAF技術が発達した1980年代以降においては、

もう、普通に撮ればピンボケや手ブレを起こす事は無い。

1990年代位ともなると、ピンボケや手ブレが無い

普通に良く写った「Hi-Fi」写真ばかりしか世の中では

見られなくなったため、逆に、そうした「綺麗なだけの

写真」に反発する「Lo-Fi」という概念が出始める。

その走りは、有名な「ロモグラフィー宣言」であろうか、

世界的なその流れは、その後、日本では中古カメラブーム

が起こったりして、ちょっと出遅れてしまったのだが、

2000年代前半、女子カメラブームとあいまって、

アート的写真ブーム、トイカメラブームなど、銀塩末期の

複合ブームがおとずれる。

そこでは、ピンボケや手ブレは、むしろ大歓迎であり、

それすらもアート的表現に変えてしまえ、という風潮が

強く出てくる。このムーブメントは、残念ながら一般層に

普及する前に、デジタル化の荒波により沈静化したのでは

あるが、完全に費えてしまった訳では無い。

![_c0032138_06583983.jpg]()

アートの根幹から外れた概念だからだ。

絵画の世界を見れば、それは容易に理解できるだろう、

綺麗に対象を描く事だけが芸術では無い訳だ。

![_c0032138_06584633.jpg]()

起こってきたのかの歴史も知らなければ、アートの世界に

おける芸術表現の意味もわかっていない。

したがって、いまだ、50年も昔のままの感覚を引きついで

しまっていて「ピンボケやブレ写真は悪い写真だ」と、

それしか言わない。

まあ、それはそうだろう、写真において、撮影者が何を

伝え、何を表現したかったとか、そういう高度な判断や

評価は、ビギナー層には無理だ、経験も何も無いからだ。

だから、簡単に目で見えて誰にでもわかる部分を指摘する

「ピンボケ(や手ブレ)があるから、これはダメな写真だ」

と、それしかわからないから、そこしか評価が出来ない。

まあ、逆に言えば、そういう事しか言えないようなので

あれば完全にビギナーである。

中級層くらいになれば、写真を撮った人が、どのような

意図でその写真を撮ったのか? を受け止め、その表現

について語るべきであろう。

X常にPLフィルターを装着して撮る

これも1980年代位から、ビギナー層を中心に流行し

世代を超えて引き継がれている妙な習慣だ。

まあ、その当時、カラーフィルムの画質は、まだ若干

だがコントラストが低い様相もあり、被写体からの

乱反射による、さらなるコントラストの低下を嫌って

PLフィルターを使用する、主にネイチャー写真系の

中上級層が増えたのは確かである。

ただ、正しいPLフィルターの原理をわかっていて、かつ

正しい用法が出来るならば何も文句は無いのだが・・・

それがわかっていないでPLフィルターを常に装着して

いるだけ、というビギナー層(特にシニア層)が

異常に多い。

![_c0032138_06584757.jpg]()

PLフィルターを常用する必要はまるで無い。

私の場合も、まず絶対に、という程、PLフィルターを

常用する事は無い。

正しい効能がわかっていて、それが必要な際に使うので

あれば反対する理由はまるで無いが、何もわかっていない

で常に装着するのであれば、まるっきり使う意味が無い。

ちなみに、正しい使い方としては「撮影地点と被写体を

太陽光が90度になる角度の際、PLフィルターの回転枠を

最も暗くなる(約1/4の光量)ように廻して使うと、

偏光効果により、水面や木々の乱反射が防げ、写真の

コントラストを高める事が可能となる」である。

X初心者だから、と言い訳をする

ビギナー層の場合、何かわからない事とか、失敗したとか

そんな時、必ずと言っていいほど「初心者だから」と

言い訳をする。

あるいは、高価な機材を持っている人に声をかけて機材の

話を聞こうとすると、「まだ初心者ですので(よって、

質問には上手く答える事が出来ません)」という予防線を

張られてしまうケースもある。

![_c0032138_06584774.jpg]()

まあ、何年かカメラをやっているならば、その間に

様々なカメラ知識、写真知識を勉強したり、技能を向上

(スキルアップ)したり、機材をアップグレードしたり

していく事が、正しい趣味のありかたではなかろうか?

カメラが家電製品化してしまっている現代だから、

量販店でカメラを買ったものの、旅行やイベントで

一、二度、使っただけ、また別のイベント等がある時に

持ち出すだけで、その間は、ほったらかし、というならば

まあ、それでは、いつまでもビギナーのままであろう。

だけど、それでは買った機材が勿体無いのではなかろうか?

以下、余談であるが、私は十数年前、様々な場所でギター

演奏をする趣味にハマっていて、ある時、カフェで有料の

ライブを行う事となった。その際、対バン(共演者)が

居たのだが、彼もまたアマチュアミュージシャンである。

彼は、ステージに上がった際、開口一番「アマチュア

ですので・・」と客に向かって言った。

彼がステージから降りてきた時、私は、そのセリフを

咎めた。「今日のお客さん達は、お金を払って見に来て

くれているのだから、もう貴方はプロなのです。

プロであれば、お客さん達を、代金の分だけ楽しませて

帰ってもらわないとならない、だから、アマチュアだから

(よって、失敗するかもしれない)という言い訳は通用

しません、仮に間違っても、シレっと切り抜けて下さい」

まあ、つまりはそういう事だ、アマだから、ビギナーだから

と失敗した時の予防線を張ったとしても、それを聞いた

人達には関係の無い話だから、無意味な発言なのだ。

Xワタシのカメラはシャッターが遅いと言う

「ワタシのカメラはシャッターが遅くて・・」というのは

ビギナー層から何度も何度も聞く話であるが、いったい

何を指して言っているのだろうか?

![_c0032138_06584722.jpg]()

あれば、どのカメラでも「シャッター速度」は同一だ。

カメラによって、写真の明るさが明るくなったり暗く

写ってしまうようでは困ってしまう。

(まあ、その話も同様に「ワタシのカメラは暗く写る」と

わけのわからない事を言うビギナーも多い。

まず露出補正や露出設定を確認するのが先決であろう。

なお、職業写真家であっても「このレンズは暗い」

と言い張る人が居て、あきれてしまった。

そりゃあ、カメラの露出が狂っているのであり、レンズ

の問題では無い。

----

ただしレンズのF値というものは、有効径と焦点距離により

決まる数値であるから、実際の光学設計上で光線透過率の

多寡は有り得る。その場合、T値(実効F値)でレンズ仕様を

記載するケースはあるが、アポダイゼーションやシネレンズ

等の限られた場合のみだ。通常レンズでは実効F値が半減

してしまうような事はまず無いので、「レンズが暗い」等は

気にする必要は無いし、勿論、TTL露出方式であれば、それに

より結果的にカメラの露出が狂う訳では無い。

----

それと、別の分野だがミュージシャンで「楽譜が読めない」

という人が極めて多いが、これも変な話であろう。

何かが出来ないを理由として、いったい何を主張や弁解を

したいのであろうか?)

しかし、シャッター(レリーズ)タイムラグが大きい

(長い)というならば、これはまあ、カメラによって

差異はある。一般に高級機は、シャッターを押してから

すぐ撮れるが、安価な機体や、特に、コンパクト機は

シャッターボタンを押してから、ちょっと遅れて写真が

撮れてしまう。

まあ、この件はやむを得ない、タイムラグを見込んで、

しかるべき早めのタイミングでシャッターを切る練習を

積むしか無いのである。

Xカメラの操作音を消していない

AFが合うたびに、ピッピと音がしたり、メニュー

操作の度に、ピッ、ピッと音が出ている設定の

ビギナーは、とても多い。

だけど、こういう音は、本人が想像する以上に周囲に

対して迷惑である。

必ず消音して使う事、これは携帯やスマホでの

「マナーモード」と同様に現代社会での常識だ。

![_c0032138_06585128.jpg]()

機能である。AF測距点(合焦点)というのは、現代の

どのカメラにも複数あり、ピッピと音がしたから

AFが合ったと判断する事はできない、その合焦音だけ

では、複数の測距点の何処にピントが合ったのか迄は

知らせてくれないからだ。

そういう無意味な機能に頼らず、必ず消音して使う

事を強く推奨する。

事実、廻りを見渡してもらえればわかると思うが、

ピッピッと音を出して写真を撮っているのは、本当に

音の消し方すらわからない超ビギナー層だけである。

----

では、今回の記事はこのあたりまでで、次回中編に続く。

範囲でのみ使われたり、あまり一般的では無い専門用語

を解説しているが・・

今回から3部作の記事は、「補足編」という事で、

「初級者(ビギナー層)の変な習慣編」と称して、

初級者層が誤解をしている(と思われる)、写真関連の

用語、技法、概念、習慣などを、順不同、かつ雑多な

項目として説明していこう。

多め、個々の解説文章は少な目としている。

また、本シリーズでは用語の前には「★」マークをつける

慣習であるが、この前中後編では、「やってはならない事」

という意味がある項目には、「X」マークをつける事とする。

<初級者の変な習慣 前編>

X雨が降ると撮影できない

まずは、カメラやレンズ等の機材に、水滴が掛ると、

故障とかカビ発生の心配がある。

また、雨中の中遠距離の被写体は、途中の雨粒がカーテン

のように光線を遮り、コントラストが低い写真となって

しまう。

その他、気分的にも「楽しい撮影」とはならず、なんだか

「修行」「苦行」のように感じてしまう事もあるだろう。

だけど反面、雨中で無いと出会えない被写体(水滴とか、

雨に濡れた様子とか)もあるのも事実だ。

で、初級層がイベント等で撮影をしていて、雨が降ると

自慢の高額カメラや高級レンズを仕舞い、三脚をたたんで

(注:アングル自由度とハンドリング性を著しく制限する

三脚をイベント撮影で使っている時点でビギナーだ)

蜘蛛の子を散らすように、撤収してしまうのだ。

これの最大の理由は「高額機材を壊すのが怖いから」で

あろう。

だが、じゃあ、そのビギナーは「どれくらい機材を濡らし

たら壊れてしまうのか?」という、その限界点を知って

いるのであろうか?

そういう「撤収した」ビギナー層の高級機材を良く見ると、

多少の雨等ではビクともしない業務用の高耐久性機体である

ケースも見かける。いったい何を心配しているのだろうか?

また「絶対に撮らなくてはならない訳では無い」という

理由もまたアマチュア層では顕著であり、前述の心理的な

モチベーション低下により、もう雨中では撮影をする気が

無くなってしまう。

しかし、たとえアマチュアだとは言え、例えば家族や知人

が出場するサッカーや野球等の試合を撮影するケースも

あるだろう、そういう試合では多少の雨でも決行される。

そんな場合「雨が降ってきたので、撮れませんでした」

では、せっかくの家族友人の晴れ舞台で、しかも選手達は

雨中で泥まみれになって試合を継続しているのだから、

写真が撮れていなければ申し訳が立たない。

あるいは、楽しみにしていた撮影ツアーとか、写真教室等の

屋外撮影実習等で、途中で雨となるケースもあるだろう。

そういう場合は、もう旅程は簡単には変更できない為、

雨中での撮影を継続する事になる、さもないと、せっかくの

ツアーが無駄になったり、作品の提出に困る場合も出て来る。

ケースも世の中にはあるのだから、普段から雨中の撮影も

苦にせず、「どれくらい写真の描写力が落ちるか」とか

「暗いので、シャッター速度やISO感度がどれくらい変わるか」

「機材を壊さない程度に濡らす限界点は、どのあたりにあるか」

「撮影のモチベーションや体力気力がどれくらい落ちてくるか、

また、それらをどのように回復するか?」

などについて、普段から経験や練習を重ねておく必要がある。

さも無いと、重要な撮影時に、急に雨が降ってきた場合等

では、いきなりのぶっつけ本番では、絶対に撮れない訳だ。

★防湿庫

一般用語

前述の「雨天での撮影が出来ない」という件の原因の

大半は心理的な要素だ。まあつまり「絶対に撮影する

必要性が無いならば、雨の中で撮る必要は無いよ、

楽しく無いし・・」という事なのだが、これも前述の

ように、雨中でも絶対に撮らなければならないケースは

アマチュア層においても多々存在している。

じゃあ、その際、雨の中で撮っている最中には、幸いに

してカメラ故障が起こらなかったとしても、帰宅後で、

そのままカメラを放置してはならない。

むしろ、ここが肝心であり、濡れたカメラやレンズは様々な

方法で乾燥させなくてはならないのだ。まあ、とは言っても

まさかドライヤーを当てる人はいまい、そんな事をしたら

機材が壊れてしまう事は、当たり前の常識だ。

通常は、乾いたタオルやペーパーでよく水分を拭ったり、

機材での開閉部や回転部は、そうした操作を行いながら

内部に入り込んだ水分もよく拭いて、乾かしておく。

そうして数日程度乾かした後は、もうここからは普段の

機材保管法と同じなのだが、カメラ・レンズ専用の

「防湿庫」を保管の為に用いるが最も有効な手段であろう。

それでも、高級レンズ1本分の価格よりは遥かに安価だ。

X縦位置の撮影が出来ない

カメラを縦位置に構える撮影が出来ず、殆ど横位置の

ままで撮影してしまうビギナー層が極めて多い。

話であり、スマホや携帯電話カメラ、あるいはかなり

昔の時代の銀塩ハーフサイズカメラ等においては、

デフォルト(基本位置)が縦であり、こういう場合は

今度は「横位置で撮れない」という逆の課題となる。

スマホ撮影においても、集合写真等では、横位置撮影に

しないと、上手く全員が入らないであろう。

でも、そんな場合に、普段撮り慣れない技法であるから、

思いもせず、傾いたり、曲がったり(例:左側の方が

前に出る等で遠近感が変化する)してしまう。

まあでも、これはもう慣れるしか無いのだ。

縦位置でも横位置でも自在に撮れる。そうならないと、

写真表現上で、著しく自らに制限をかけてしまっている

事となる。

ビギナー層では特にこの問題は顕著だ。それから、長年

三脚を使う撮影技法しか実践して来なかったシニア層等

では、ベテランであっても、三脚からカメラを外して

手持ち撮影となると、縦位置に構えられない人が多々いる。

X三脚から外すとカメラを構えられない

上記「縦位置」に限らず、常に三脚を用いての撮影を

行ってきたシニア・ベテラン層とか、例え職業写真家層

であっても、普段は100%スタジオ屋内撮影で三脚使用、

といった環境であると、屋外で手持ち撮影を行った際、

カメラを上手く構えられない、という人が多数居る。

これも同様。傾いた、(3次元的に)曲がった(捻った)

構図がなんだかおかしい、被写体の上下や左右が切れた、

手ブレした、ピンボケした等、カメラの構えが不十分で

ある事を理由とした課題が、いくらでも出てきてしまう。

数多くの手持ち撮影を積んで、経験値やスキルを上げて

いくしか無い状態だ、これはビギナー層には限らない問題

であり、特に三脚常用者には顕著に起きる課題であろう。

X(後ろに)反って撮る

ビギナー層の多数では、カメラやスマホを構えた際、

被写体が全て入らない、等の理由からか・・?

身体を後ろに反らし、不自然な体制で撮影するケースを

極めて多く見かける。

その具体的理由は不明だ、何故、わざわざ不自然に身体を

反らして撮るのであろうか?

被写体が全て入らない、というならばズームを広角側に

するか、あるいは、もう1歩2歩後退して撮れば良い。

そもそも、カメラを構える前にレンズの画角を意識して

撮影地点を決めるべきなのだが、ここは中上級者でないと

できないだろうから、そこは不問としておく。

特に、ビギナー層の記念撮影等では、相方を建物や風景の

前に配置し、自分が後ろに下がって撮るのだが、一般的な

広角レンズでは、そうした際に建物等が全部写らない、

だから、さらに後退するか、あるいは「反って」撮るが、

そもそも、そういう撮り方では、記念撮影の対象となる

相方の人物が、建物等に比べて、ものすごく小さく写って

しまい、記念撮影とは言い難い写真になってしまう。

距離感覚を立体的に捉え、相方等の人物を、もっと自分の

近くに立ってもらい、半身像でも良いから、背景の建物

や風景を、可能な限り取り込めば良いだけだ。

まあつまり「反って」撮るのは、超ビギナー層だけだし、

ここで言う初級層よりも、もっと初心者である事も確か

だとは思うが、そうだとしても意味の無い習慣であろう。

X望遠レンズ等で、カメラのみを支える

これもカメラの構えが出来ない話の一種だ。

ビギナー層において、ダブルズームキットの望遠ズーム

レンズ、あるいはそれに類する大型レンズを装着した

カメラを構える際、カメラ本体の両側だけを両手で支えて

しまっていて、望遠ズーム等の大型レンズが完全に空中で

ブラブラしている状態になっている状態を良く見る。

これだと、まずは重心バランスが悪く、重たいシステム

全体を端の方で支えるから、逆のテコの原理で極めて疲れる、

・・で、支えきれないから、手ブレを頻発してしまう。

ブレ易い望遠画角だから、なおさらだ。

ここは単純に、レンズとカメラのトータルの重心位置を

左手で「下から」ホールド(保持)してやれば良い、

ただそれだけである。

なお、重心位置を、何故か左手で、「上から」

摘むようにしているビギナー層も数多く見かける。

これも同様に重心を「支えて」いる訳では無いから、

重いし(片手でカメラを保持するので、さらに重い)

非常にブレ易くなってしまう。

原理(ことわり)により、簡単に理解できる筈だ、

なのに、そうして間違った構え方をするのは何故だろう?

なお、こういう構えをしているから「望遠で手ブレする」

とか「手ブレが怖い」とか、「手ブレ補正が入っていないと

いけない」などという、対処療法的な考えに至ってしまう

のであろう。優秀な手ブレ補正機能が入ってしたとしても

そうした間違った構えでは、その手ブレ補正は効かない、

まずは問題点の根幹の原因を理解し、そこを改善しなくては

ならない訳だ。手ブレ補正入りのレンズを買うのは、それが

出来るようになってからで遅くないし、しっかりとした構え

ができるユーザーは、手ブレ補正機能の効果を、カタログ

スペック以上に高める可能性が出てくる事も確かである。

X静止画撮影でライブビューAFを使う

これも広範囲には間違ったカメラの構えの一種であろう。

ライブビュー(静止画)撮影をする場合、以下の

デメリットがある。

1)センサー面上の構造でAFを動作させる為、

(例:コントラストAF)像面位相差系AFでは無い限り、

AF速度、AF精度が光学ファインダー使用時よりも

大幅に低下する。

2)ブレ易い(カメラの構えを身体に引き付けられない)

3)屋外明所等で、モニター映像が見え難い。

4)暗所でのイベント撮影等で、光源が周囲の観客等への

迷惑になる。

対して、メリットであるが。

A)光学ファインダーの場合と比較して、視野外の

被写体の動きが肉眼で視認しやすくなる。

B)露出補正(や、ごく稀にエフェクトのプレビュー)

により、実際に撮れる写真の様相が事前にわかる。

C)稀に、ライブビュー時に連写性能(速度)が少しだけ

向上するカメラもある。

D)アイレベル(目の視点)以外の、レベル(高さ)や

アングル(角度)の撮影に対応できる場合がある。

くらいである。だから、メリットよりもデメリットの方が

大きい為、通常は静止画撮影ではライブビュー撮影を一切

行わない。

ライブビューを使う(使える)のは以下のケースのみだ。

Ⅰ)極端なローアングル、ハイアングル撮影で、

光学ファインダーが角度的に見え難い場合。

Ⅱ)超暗所、ピンホール撮影、近赤外線撮影等で、

光学ファインダーが暗くて見え難い場合。

(注:この条件ではAFや露出計が動作しない場合が大半)

Ⅲ)動体被写体の動画撮影等で、フレーム外の被写体背景

や関連被写体(競争の相手等)の状況を見ながら、

フレーミングを決める場合。(注:静止画撮影でも同様)

Ⅳ)ピント精度をあまり気にする必要が無いレンズを

使用する場合(初級標準ズームやトイレンズ等)

Ⅴ)エフェクトのプレビュー(注:殆どの一眼レフでは不可、

一部のミラーレス機に限られる)を行いながら撮影する時。

ファインダーの利用である。

常時ライブビュー静止画撮影をする事は、好ましく無い。

Xレンズフードの逆付け(本シリーズ第21回記事参照)

これは単純な話。レンズフードは正しく装着しないと

効能が無いので、逆付け(収納位置のまま)使用する

のは厳禁(効能が無い)である。

無意味なのだが、近年のビギナー層では、こうした間違いを

やってしまっている人が、実に、数十%にも達する。

まあ、残念な状況だ。

X玉ボケをありがたがる

「玉ボケ」とは、ビギナー用語であり、一般写真用語

では無い。

恐らくだが、背景点光源(木漏れ日や夜景照明等)が、

円形にボケて見える、という状況を指すのであろう。

(ただし、中上級マニア層の一部では、円形のボケの中でも

特に、周囲に輪郭線が残るケース(つまり二線ボケの一種)

のみを指して「玉ボケ」「バブルボケ」「シャボン玉ボケ」

等と定義する事がある。

この項目では、その(やや特殊なレンズで出る)状態では

無く、ビギナー層が、なんとなく「円形ボケ」を「玉ボケ」

と認識している状況について説明している)

「このレンズは玉ボケが出る」と、これをありがたがる

傾向があるのだが、実際のところ、ビギナー層が使う

キットの標準ズーム等でプログラム・オート撮影では、

条件を整えないと簡単には背景はボカせない。

だが、原理上、この「玉ボケ」は、レンズの絞り開放で

背景に点光源を置けば、どのレンズでも出す事が出来る。

(注:口径食によるボケの変形が発生する状況を除く)

ただ単に、大口径レンズやマクロレンズを絞り優先露出

で撮っていれば、それが出やすく、標準ズームで、

プログラムAEではそれが出にくい、という機材や撮影

技能上の問題だけだ。

つまり「玉ボケ」は、どんなレンズでも腕前があれば

簡単に出す事ができるのだが、それとは別に、本当に

特殊な形状のボケが出る、というケースもある。

(こちらは、ちゃんとした写真用語になっている)

ミラーレンズを用いるか、特殊な絞り形状を持った

部品と差し替えが可能な、ごく一部のトイレンズ又は

特殊レンズ以外では、得る事ができないボケ形状だ。

また、大口径レンズ等では、画面周辺のボケ形状が

レモン状に変形するケースもある。これはいわゆる

「口径食」が原因ではあるが、長くなるので本記事では

詳細は割愛する。

X最高画素数やRAWで撮る

1960年代~1970年代頃においては、カメラはまだ

自動化機能が推進されておらず、かつ高価な機器でも

あった。

この時代、「綺麗に写真を撮れる事」は、それ自体が

一種の「技能」であり、また、高性能(高価)な機材を

所有する事は「ステータス(誇り)」でもあった。

だが、その考え方は、カメラが誰にでも買える時代に

なってからも、また、自動化機能が発展し、誰にでも

シャッターボタンを押すだけで綺麗な写真が撮れるような

時代になってからでさえも、世代を超えて引き継がれて

しまう。

そういう考え方であると「綺麗な写真を撮る事が正当」

であり、「画質の低い写真を撮る人は下手である」又は

「画質の低い写真を安価な機材で撮っているのは、高価な

機材が買えない低所得の人達だ」という、ひねくれた

発想や思考が強くなっていってしまう。

そうなると、「周囲からバカにされないように」とばかり

ビギナー層は、最高解像度+最高画質(低圧縮)や、RAWで

撮影し、少しでも高画質を求めようとしてしまう訳だ。

しかし、必ずしも高画質な写真が良い訳でもあるまい。

その考えに反発する「Lo-Fi」を志向する中級者以上も

極めて多いし、そもそも、写真表現的にも、必ずしも

画質が良い写真が優れた写真という訳では無い。

ビギナー層は、もう少し物事を柔軟に考える方が良いと

強く思う。

なお、高画素やRAWで撮影する事は、連写性能の低下、

記録メディア容量の浪費、バックアップ保管の手間、

編集コスト(手間)の増大、と、様々なデメリットも

存在している。

加えて、一般的な「ベイヤー配列型センサー」では、

最高(記録)画素数においては「演繹補間」処理により、

解像感が低下するリスクが高い(→最大画素数の1/4

で撮った場合に、最も高い解像感が得られる)

また、RAW形式は内部的には12~14bitの深度があり

72~84dBのダイナミックレンジが得られているが、

これをJPEG形式等の8bitで保存する際には、当然だが

48dBのDレンジに制限される。

Xピンボケと手ブレしか評価できない

上項目の続きだ。その1970年代までの写真環境に

おいては、高画質な写真を撮る事が、技能であり

ステータスであったから、低画質や失敗写真を撮って

しまう事は、当時では格好悪い事であった。

だが、AEやAF技術が発達した1980年代以降においては、

もう、普通に撮ればピンボケや手ブレを起こす事は無い。

1990年代位ともなると、ピンボケや手ブレが無い

普通に良く写った「Hi-Fi」写真ばかりしか世の中では

見られなくなったため、逆に、そうした「綺麗なだけの

写真」に反発する「Lo-Fi」という概念が出始める。

その走りは、有名な「ロモグラフィー宣言」であろうか、

世界的なその流れは、その後、日本では中古カメラブーム

が起こったりして、ちょっと出遅れてしまったのだが、

2000年代前半、女子カメラブームとあいまって、

アート的写真ブーム、トイカメラブームなど、銀塩末期の

複合ブームがおとずれる。

そこでは、ピンボケや手ブレは、むしろ大歓迎であり、

それすらもアート的表現に変えてしまえ、という風潮が

強く出てくる。このムーブメントは、残念ながら一般層に

普及する前に、デジタル化の荒波により沈静化したのでは

あるが、完全に費えてしまった訳では無い。

アートの根幹から外れた概念だからだ。

絵画の世界を見れば、それは容易に理解できるだろう、

綺麗に対象を描く事だけが芸術では無い訳だ。

起こってきたのかの歴史も知らなければ、アートの世界に

おける芸術表現の意味もわかっていない。

したがって、いまだ、50年も昔のままの感覚を引きついで

しまっていて「ピンボケやブレ写真は悪い写真だ」と、

それしか言わない。

まあ、それはそうだろう、写真において、撮影者が何を

伝え、何を表現したかったとか、そういう高度な判断や

評価は、ビギナー層には無理だ、経験も何も無いからだ。

だから、簡単に目で見えて誰にでもわかる部分を指摘する

「ピンボケ(や手ブレ)があるから、これはダメな写真だ」

と、それしかわからないから、そこしか評価が出来ない。

まあ、逆に言えば、そういう事しか言えないようなので

あれば完全にビギナーである。

中級層くらいになれば、写真を撮った人が、どのような

意図でその写真を撮ったのか? を受け止め、その表現

について語るべきであろう。

X常にPLフィルターを装着して撮る

これも1980年代位から、ビギナー層を中心に流行し

世代を超えて引き継がれている妙な習慣だ。

まあ、その当時、カラーフィルムの画質は、まだ若干

だがコントラストが低い様相もあり、被写体からの

乱反射による、さらなるコントラストの低下を嫌って

PLフィルターを使用する、主にネイチャー写真系の

中上級層が増えたのは確かである。

ただ、正しいPLフィルターの原理をわかっていて、かつ

正しい用法が出来るならば何も文句は無いのだが・・・

それがわかっていないでPLフィルターを常に装着して

いるだけ、というビギナー層(特にシニア層)が

異常に多い。

PLフィルターを常用する必要はまるで無い。

私の場合も、まず絶対に、という程、PLフィルターを

常用する事は無い。

正しい効能がわかっていて、それが必要な際に使うので

あれば反対する理由はまるで無いが、何もわかっていない

で常に装着するのであれば、まるっきり使う意味が無い。

ちなみに、正しい使い方としては「撮影地点と被写体を

太陽光が90度になる角度の際、PLフィルターの回転枠を

最も暗くなる(約1/4の光量)ように廻して使うと、

偏光効果により、水面や木々の乱反射が防げ、写真の

コントラストを高める事が可能となる」である。

X初心者だから、と言い訳をする

ビギナー層の場合、何かわからない事とか、失敗したとか

そんな時、必ずと言っていいほど「初心者だから」と

言い訳をする。

あるいは、高価な機材を持っている人に声をかけて機材の

話を聞こうとすると、「まだ初心者ですので(よって、

質問には上手く答える事が出来ません)」という予防線を

張られてしまうケースもある。

まあ、何年かカメラをやっているならば、その間に

様々なカメラ知識、写真知識を勉強したり、技能を向上

(スキルアップ)したり、機材をアップグレードしたり

していく事が、正しい趣味のありかたではなかろうか?

カメラが家電製品化してしまっている現代だから、

量販店でカメラを買ったものの、旅行やイベントで

一、二度、使っただけ、また別のイベント等がある時に

持ち出すだけで、その間は、ほったらかし、というならば

まあ、それでは、いつまでもビギナーのままであろう。

だけど、それでは買った機材が勿体無いのではなかろうか?

以下、余談であるが、私は十数年前、様々な場所でギター

演奏をする趣味にハマっていて、ある時、カフェで有料の

ライブを行う事となった。その際、対バン(共演者)が

居たのだが、彼もまたアマチュアミュージシャンである。

彼は、ステージに上がった際、開口一番「アマチュア

ですので・・」と客に向かって言った。

彼がステージから降りてきた時、私は、そのセリフを

咎めた。「今日のお客さん達は、お金を払って見に来て

くれているのだから、もう貴方はプロなのです。

プロであれば、お客さん達を、代金の分だけ楽しませて

帰ってもらわないとならない、だから、アマチュアだから

(よって、失敗するかもしれない)という言い訳は通用

しません、仮に間違っても、シレっと切り抜けて下さい」

まあ、つまりはそういう事だ、アマだから、ビギナーだから

と失敗した時の予防線を張ったとしても、それを聞いた

人達には関係の無い話だから、無意味な発言なのだ。

Xワタシのカメラはシャッターが遅いと言う

「ワタシのカメラはシャッターが遅くて・・」というのは

ビギナー層から何度も何度も聞く話であるが、いったい

何を指して言っているのだろうか?

あれば、どのカメラでも「シャッター速度」は同一だ。

カメラによって、写真の明るさが明るくなったり暗く

写ってしまうようでは困ってしまう。

(まあ、その話も同様に「ワタシのカメラは暗く写る」と

わけのわからない事を言うビギナーも多い。

まず露出補正や露出設定を確認するのが先決であろう。

なお、職業写真家であっても「このレンズは暗い」

と言い張る人が居て、あきれてしまった。

そりゃあ、カメラの露出が狂っているのであり、レンズ

の問題では無い。

----

ただしレンズのF値というものは、有効径と焦点距離により

決まる数値であるから、実際の光学設計上で光線透過率の

多寡は有り得る。その場合、T値(実効F値)でレンズ仕様を

記載するケースはあるが、アポダイゼーションやシネレンズ

等の限られた場合のみだ。通常レンズでは実効F値が半減

してしまうような事はまず無いので、「レンズが暗い」等は

気にする必要は無いし、勿論、TTL露出方式であれば、それに

より結果的にカメラの露出が狂う訳では無い。

----

それと、別の分野だがミュージシャンで「楽譜が読めない」

という人が極めて多いが、これも変な話であろう。

何かが出来ないを理由として、いったい何を主張や弁解を

したいのであろうか?)

しかし、シャッター(レリーズ)タイムラグが大きい

(長い)というならば、これはまあ、カメラによって

差異はある。一般に高級機は、シャッターを押してから

すぐ撮れるが、安価な機体や、特に、コンパクト機は

シャッターボタンを押してから、ちょっと遅れて写真が

撮れてしまう。

まあ、この件はやむを得ない、タイムラグを見込んで、

しかるべき早めのタイミングでシャッターを切る練習を

積むしか無いのである。

Xカメラの操作音を消していない

AFが合うたびに、ピッピと音がしたり、メニュー

操作の度に、ピッ、ピッと音が出ている設定の

ビギナーは、とても多い。

だけど、こういう音は、本人が想像する以上に周囲に

対して迷惑である。

必ず消音して使う事、これは携帯やスマホでの

「マナーモード」と同様に現代社会での常識だ。

機能である。AF測距点(合焦点)というのは、現代の

どのカメラにも複数あり、ピッピと音がしたから

AFが合ったと判断する事はできない、その合焦音だけ

では、複数の測距点の何処にピントが合ったのか迄は

知らせてくれないからだ。

そういう無意味な機能に頼らず、必ず消音して使う

事を強く推奨する。

事実、廻りを見渡してもらえればわかると思うが、

ピッピッと音を出して写真を撮っているのは、本当に

音の消し方すらわからない超ビギナー層だけである。

----

では、今回の記事はこのあたりまでで、次回中編に続く。