今回記事は補足編として「SIGMA EX DG MACRO」編

とする。

この意味だが、SIGMA製で「EX」と「DG」の型番が

ついている、2000年代~2010年代初頭の期間に

発売された(フルサイズ対応:等倍)マクロレンズ

と定義する。

それら「EX DG MACRO」を、焦点距離の順に5本

(注:同一レンズを含む為、実質4機種)紹介する。

![_c0032138_21132845.jpg]()

(注:F3.5版とF2.8版あり)を、加えれば、

それらしか「EX DG MACRO」は存在しない為、

本記事は「グランドスラム」(希少なレンズ群を

全て所有する事、と定義)となるのだが、その

180mmマクロは用途が無いと思って購入していない。

(注:EX DGでは無い銀塩時代のSIGMA 180mm/F2.8

MACROを所有しているが、重過ぎて出動機会が殆ど

無い→特殊レンズ第42回「伝説のSIGMAマクロ」編

を参照)

まあ、「グランドスラム」ではなくても、それは

名目上だけの話なので構わない、実用上でのSIGMA

EX DG MACROは本記事で紹介の範囲で十分であろう。

----

ではまず、今回最初のSIGMA EX DG MACRO

![_c0032138_21132816.jpg]()

(中古購入価格 9,000円)(以下、EX50/2.8)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ

レンズ。

![_c0032138_21132800.jpg]()

WEB上にも情報が残っていないし、レンズ上の記載を

参考にしようにも、部分的な型番が順不同で書かれて

いる状態だ。(例:EXとDGは離れた位置に記載)

本記事ではSIGMAの後年の後継レンズの正式型番を

参考にして、妥当と思われる機種名を記載している。

(今回紹介の他のEX DG MACROも同様)

「EX」とは、SIGMAにおいては、「開放F値が

変動しないレンズ」という意味だが、ズームは

ともかく、単焦点では、これは当たり前の仕様だ。

よって、2000年代のSIGMA製単焦点レンズの多く

(全て?)には、「EX」の名称が付けらている。

(注:確か、開放F値変動型超広角ズームの1本

にもEXの名称が付けられていた筈だ→未所有)

「DG」とは”デジタル対応”の意味だと思いきや、

これは「フルサイズ対応」という意味だそうだ。

ただ、DG型番が付いているレンズは、場合により

銀塩一眼レフでは、使用できない可能性もあり、

やはり「デジタル対応である」とも意識しておく

必要はあるだろう。

それとは逆のケースの【重要な注意点】としては、

1990年代までに生産されたSIGMA製EFマウントの

レンズ群(DG型番無し、無印、銀塩用)は、

2000年以降(銀塩EOS 7/デジタルEOS D30以降)

のCANON製一眼レフ(EOS)では、CANON側での

カメラとレンズの通信プロトコルの変更により、

レンズ装着時又は撮影時にエラーとなって実質的に

使用できない。

(注:MINOLTA α一眼レフの場合でも同様な

ケースがあった、という情報もあるが、当該の

組み合わせを所有していない為に未確認だ。

いずれにしても、SIGMA製の1990年代~2000年代

のレンズを使う場合、銀塩機とデジタル機での

相互互換性には要注意だ)

![_c0032138_21132871.jpg]()

EOS EFマウントで銀塩時代に愛用していたが

前述の2000年のCANON側プロトコル変更により

デジタル機では使えなくなってしまっていた(怒)

それでも、EF用機械絞り内蔵マウントアダプター

で、近年においてまでも「騙し騙し」使っていた。

こうした機械絞り(羽根)内蔵アダプターは、絞り

の光学的な効能が通常とは異なり、露出調整は可能

だが、被写界深度の調整やボケ質破綻の調整には

ほとんど有効では無い。そういう風に非常に制限

された状態でも、旧版SIGMA 50mm/F2.8 Macro

を使用していたのは、基本的には、そのレンズの

描写力が優れていたからである。

私が思うところの、銀塩時代(1990年代迄)の

AF標準等倍マクロで優秀なものは、

MINOLTA AF50/2.8、PENTAX-FA50/2.8、

SIGMA AF50/2.8(旧)の3本であったので、

(他にも色々所有しているが、その3本だけしか

優れていないとも思っている)歴史的に重要な

SIGMAの標準マクロを休眠させたく無かった訳だ。

で、CANON側のプロトコル変更で、旧SIGMA 50/2.8

が使えなくなってしまった歴史は「自社の利益優先で

ユーザーの事を考えない行為である」と、個人的には

ずっと根に持っていて(反感を持っていて)・・

「新型の本レンズを買って対処する」という対策を

保留しつづけた。なんだか、そういう安直な対応を

してしまうと記憶も歴史も「風化」してしまうから、

「何がいけない事なのか」という倫理感、価値観も

薄れてしまいそうであったからだ。旧型を使うたびに

不便をすれば、「そういう考え方で製品を作る事は、

やってはならない事である」と、ユーザー側でずっと

意識が続くからだ。(まあ、だから旧型の紹介記事

でも、ずっと、その件を書き続けてきた訳だ。)

(参考:SIGMA SAマウントというレンズが、

銀塩時代から存在する。

そのマウント形状は、ほぼPENTAX Kであるが、

(注:フランジバック長は異なる)電子接点を見ると

CANON EFと同等形状であり、電子通信プロトコルも

CANON EFに準じている可能性がある。

他にも2010年代のSIGMA製マウントコンバーター

MC-11での、SIGMA EFマウントレンズとCANON EOS

デジタル一眼レフとの親和性の高さ(=機能を

損なわず、装着互換性が高い)を見ると・・

すなわち1990年代以降では、SIGMAとCANONは協業

していた(いる)可能性が高く、そうであれば、

前述の2000年の通信プロトコル変更も、CANON側

単独での判断ではなく、SIGMAの了解を得た上での

変更(もう旧レンズは使えないですが、良いですか?

→はい、結構です)であった可能性も捨てきれない。

ただ、どんな経緯であっても、困るのはユーザー側で

あり、それを問題とする事は、やはり譲れない部分だ)

だが、それも、もう20年も経てば「時効」であろう。

新型の本レンズを買って(まあ、安直ではあるが)

もう、それで済んだ話だ・・

![_c0032138_21133691.jpg]()

描写力を持つ事である。

後述の「EX70/2.8」は「カミソリマクロ」の異名を

持つが、本EX50/2.8も同様な描写傾向であるし、

さらに言えば、今回紹介のEX DG MACROの内の

望遠マクロを除く3機種は全て類似の描写傾向だ。

この時代の、SIGMAにおけるマクロレンズの設計

コンセプト(味付け、企画方針)が、そうであった

との類推は容易である。つまり、2000年代のSIGMA

EX DG MACROは、全てが「カミソリマクロ」なのだ。

だが、そういう事実は、ここでやっているように、

同等の全ての製品をコンプリート(準グランドスラム)

しないと見えて来ない。

よって、マニア層や評論家層等が、どれかたった1本

のマクロだけを「手に」して(=所有する事。下手を

すれば、買ってもいないケースも十分有り得るだろう)

「これはカミソリマクロと言える」などと神妙に評価

するスタンスは、個人的にはあまり好まない。

「だって、他のEX DG MACROも、皆、カミソリマクロ

では無いか! 他のレンズの立場はどうなるんだ?」

という感じだからだ。

本EX50/2.8の弱点だが、AF精度・速度に劣る事だ。

この話は長くなるし、他のEX DG MACROにも同様な

弱点がある為、他のレンズの紹介の所で後述する。

----

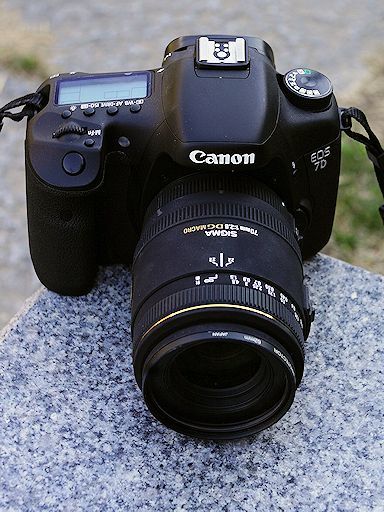

さて、2本目のEX DG MACRO

![_c0032138_21133655.jpg]()

(中古購入価格 28,000円)(以下、EX70/2.8)

カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)

2006年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

これも正式型番は不明だ。

![_c0032138_21133657.jpg]()

記事で「カミソリマクロ」と称された事から、

ごく一部のマニア層や、メーカー側でも後継製品

(ART版、2018年)を発売した際にも「カミソリ

マクロ」の愛称を用いたという歴史がある。

(注:マニア層全般に広まっていた呼称では無い。

一部のマニア層では1980年代頃のTOKINA 90/2.5を、

カミソリマクロと評した例もある位で、そういう

呼称は、わりと普遍的だ。また、他にも同等の特性を

持つマクロも多いから、特定のマクロの事を称して

「カミソリだ」とかは呼び難い訳だ)

で、本EX70/2.8の描写傾向を「カミソリマクロ」と

呼ぶ事自体は、言いえて妙ではあるのだが・・

前述のように、この時代の「EX DG MACRO」には、

全レンズに「カミソリマクロ」のテイストが多少

なりとも入っている為、本EX70/2.8だけの特徴や

呼称であるとは言い難い。

個人的には、「カミソリマクロ」か否か?という

よりも、シンプルに、この「EX DG MACRO」群の

描写傾向は好みだ。よって、近年ではこれらの

シリーズを重点的に収集し、機嫌良く実用としたり

性能的および歴史的な研究を続けている次第だ。

まあ、この時代(2000年代)ライバルのTAMRON

でのマクロの製品開発が停滞してしまっていた

事と(例:SP90マクロは2004年~2012年の

間の8年間も新製品が無かった)この時代以降、

2010年代の各社マクロは、さらに元気がない

(高付加価値化で高価になりすぎ、需要が減った)

ので、いずれも、あまり市場ニーズがないし、

個人的な興味も沸き難い状況だった訳だ。

そこで、近年においては、「EX DG MACRO」群の

収集を重点的に行い、これらを「最後の実用的

マクロレンズ」としようとしている次第だ。

何が「最後」なのか? という点だが、この後の

時代の、超音波モーター(&手ブレ補正)内蔵の

マクロは、実用的性能が減退してしまっている

弱点がある。

つまり、実用的なマクロは、これらEX DG MACRO

が最終形態なのではなかろうか?という仮定だ。

まあ確かに、2000年代までのAFマクロは、

AF性能が劣るので、AFでの近接撮影は厳しい。

だけど、「その課題の改善は、超音波モーター

搭載が最適解とは言い難かった」というのが、

私の個人的な印象なのだ。

![_c0032138_21133700.jpg]()

が厳しい、これは前述のEX50/2.8も同様であり、

そこでは、母艦をEOS 8000Dといった初級機

との組み合わせで使ったが、そのシステムでは

AFの歩留まり(成功率)が、かなり低下する。

よって、この課題の改善の為に、この時代以降の

各社マクロには、超音波モーター(SIGMAではHSM)

が搭載されたのであろう。しかしそれは付加価値の

増加の為の施策(製品企画意図)でもあるから、

当然ながら、製品価格は(2010年代以降)大きく

値上がりしてしまった。

だが、マクロで「超音波モーター」は基本的には

不要であると私は思っている。

2000年代迄の各社AFマクロでのAF性能が劣るのは

マニア層や中上級層にとっては「常識」であるし、

近接撮影で精密なメカの動きを要求される訳だから、

AFが合い難いのは、技術の中身が理解できるユーザー

ならば「さもありなん、しかたがない」と判断し、

「ではMFで撮る事としよう」と対策を考察できる。

しかし、EX50/2.8で使用のEOS 8000D等の初級機

では、MF性能(ファインダー&スクリーン)が

壊滅的にNGだ。どこにピントが合っているのか?が

良くわからない状態なので、これではMFでの使用は

まず不可能である。(参考:各社初級機においては、

コストダウン要素の他、上級機との差別化の要因も

あるし(=ピントをちゃんと合わせたければ、高級機

を買ってください)それに加えて、ビギナー層が喜ぶ

「ファインダーが明るくて見やすい」という特徴を

実現しようとすると、素通しのガラスで映像を見ている

ような状態となり、MF性能は大きく減退してしまう。

仮に、そんな事は承知の上でカメラを選んで買っていた

としても、この課題の利用者側での技能による回避は、

とても困難で、「重欠点」に近い状態となってしまう)

それと、後年の超音波モーター搭載マクロでは、

その殆どが無限回転式ピントリング仕様であり、

これで「距離指標」の構造を持たない場合には、

正当なMF技法が使えず、大いに不満となる。

(参考:後継型のSIGMA Art 70/2.8 Macroは、

その無限回転式仕様であり、MF技法が使えない。

2010年代のTAMRON SP90/2.8USD(F004)では、

一応距離指標を持つが、ピントリングの停止感触

が全く得られないので、これもMFでの使用は厳しい)

まあ、そうであれば、近代の超音波モーター搭載

マクロを使わず、あえて旧世代(2000年代)の

マクロを使った方が、効率的な撮影が出来るのでは

なかろうか? と、私は近年ではそう思うように

なってきている。(だからEX DG MACROを重点的に

収集している。それが「最後の実用マクロ」だ)

で、「超音波モーター無し」(AF性能が劣る)事

への対処法は、いくつか考察済みである。

A)AF性能に優れた機体を利用する事。

(例:CANONで言えば、EOS 7D系列、または

EOS-1D系列(未所有)を使う、等)

B)MF性能に優れた機体を利用する事。

(例:CANONで言えば、EOS 6DまたはEOS 5D

のMarkⅡ以前の機体で、MF用スクリーン

(Eg-S等)に換装して用いる)

C)一眼レフでは無く、マウントアダプターを

介して、EOS M/R系列のミラーレス機に装着し、

そこでMFを主体で用いる(実例後述)

これらの措置により、弱点を緩和する事が出来る

ので、古い時代のレンズであっても、いや、むしろ

それらの古いレンズの方が、快適かつ実用的に利用

できるようになる為、トータルとしてのコスパが

(近代レンズに比べて)とてつもなく高評価と

なる訳だ。(=新しく高価なレンズを買って、

それで使いにくい場合は、コスパ評価は最悪だ)

![_c0032138_21134466.jpg]()

AFで使うには厳しい、MFで使うには母艦を選ぶ。

そして、後継のART型が出るまで、2010年代を

通じてセミレア品となっていた為、その後の時代

でも、レンズ発売時期が古いわりには、中古相場が

若干高目である事が、コスパ評価点をかなり落とす

要因となっている。

まあ、そんな所であり、そうした課題を認識した

上で、購入検討を行う必要があるだろ。

----

では、3本目のEX DG MACRO

![_c0032138_21134468.jpg]()

(中古購入価格 25,000円)(以下、EX105/2.8)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

こちらも正式型番不明。

![_c0032138_21134479.jpg]()

であった。2005年頃だったと思うが、当時において

は、まだ銀塩カメラも、かろうじて併用している時代

であったので、本レンズは、銀塩NIKON AF機(F4等)、

銀塩NIKON MF機(FE2、F3等)、デジタルNIKON機の

最初期の物(NIKON D2H)での使用が主であった。

これらの当時の母艦機の特徴だが、いずれも現代の

NIKONデジタル一眼レフ(の大半)よりも、MF性能に

優れている。(=ファインダーやスクリーンが優秀

である。各社近代機では、そのあたりが高明度化や

各種情報表示の為の理由で、MFでのピント合わせの

面では「改悪」されているケースが大多数である)

よって、本EX105/2.8は、発売当時のNIKON機の

環境では、AF/MF併用で快適に使えていた。

で、その時点で気づいた事は「このSIGMA 105mm

/F2.8というマクロは、なかなか凄いレンズだ!」

という事実であった。 勿論、当時から定番である

「TAMRON 90マクロ」は、数本(52系、72E系)

を愛用していたが、TARMON人気に隠れてSIGMAの

マクロの好評価は、世間では殆ど無かったので・・

むしろ「何で、皆、SIGMAマクロに気づかんのか?」

という感覚を持つようになった。

現代、本レンズを使うにおいては、NIKON Fマウント

版(Ai仕様、絞り環あり)なので、各社機体への

装着汎用性が高い。まあつまり、一部の他社一眼

レフや、ほぼ全ての各社ミラーレス機で本マウント

品を使用できる。中にはMF性能に優れた機体

(例:ミラーレス機でピーキング機能を利用可能)

もある訳だから、不満は全く無い状態だ。

![_c0032138_21134450.jpg]()

(HSM)や手ブレ補正(OS)で武装されてはいるが、

その分、相当に高価になっている(注:値上げを

したいが為の高付加価値化戦略だ)

後継機では光学系も若干の改良が施されている

のかも知れないが(注:詳細不明)、旧型でも

個人的には、描写表現力上の不満を殆ど持たない

(個人評価:描写表現力(5点満点中)4点)ので

旧型のコスパが圧倒的に優れると思っている。

本EX105/2.8(初期型)は悪いレンズでは無い、

安価に見つけたら、「買い」であろう。

----

さて、4本目のEX DG MACRO

![_c0032138_21135137.jpg]()

(中古購入価格 5,000円)(以下、EX105/2.8)

カメラは、CANON EOS M5 (APS-C機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

1つ前で紹介したレンズと全くの同型であるが、

異マウントで購入している。

![_c0032138_21135293.jpg]()

に感心し、CANON EFマウント版を買い足す事とした

のだが、本レンズの購入価格がやたらと安価なのは、

「AF故障品」と書いてあった物を購入したからだ。

まあ、そういう記載があったとしても、SIGMA製品は

カメラメーカー側のプロトコル変更に振り回されていた

事が何度かあった為(例:2000年でのCANON EOS機

全般(AF/デジタル)のプロトコル変更。2013年の

NIKON D5300でのプロトコル変更。2020年のNIKON

D6でのプロトコル変更、等の歴史があり、いずれも

SIGMA製レンズが正常に動作しなくなる)

本レンズも「もしかすると旧機種等では動くかも」

という期待が少しあったのがNGで、かつ念の為の

「電子アダプター経由だった動くかも?」の検証も

無効であり、これは完全なる「AF故障品」であった。

ただまあ、基本的にマクロレンズはMF主体で撮る事が

セオリーであるから、5000円であれば破格の買い物だ。

なお、通常では本レンズを使用する際には、

MF用スクリーン(Eg-S)に換装したEOS 6Dを使用する

事としていた。この場合のMF性能は他のEOS機よりも

高いので、実用上では何も問題無い。

だが、今回は、ちょっとひねくれて、「EF-EOS M」

マウントアダプターを介して、ミラーレス機である

EOS M5で使用している。この場合はピーキング機能

が利用できるので、さらにMF操作が快適となるの

ではなかろうか?という目論見(試験)だ。

なお参考情報だが、2015年頃から以降のCANON EOS

一眼レフでは、フォーカシングスクリーンを交換

可能な機種が殆ど見当たらなくなってしまった。

EOS機(一眼)は、銀塩AF時代から現代のデジタル機に

至るまで、いずれもスクリーンの(MF)性能が低い。

趣味撮影で精密ピント合わせが必要な際に、Eg等~S

シリーズのMF用スクリーンの使用は有益なのだが、

これに換装可能な機種が極めて限られている。

実用機(上級機)の範囲で言えば、EOS 5D/Ⅱ、6D、

7DⅡしか無いし、いずれも2010年代前半迄に発売

された機種であるから、やや古い。

EOS 6D(2012年)が、やや老朽化してきたので

EOS 5DⅢ/Ⅳ、5DS、6DⅡあたりを物色していたので

あるが・・ いずれも、スクリーン交換が不可なので、

後継機を買う事を保留した次第だ。

「たったそれだけの理由か?」と思うかも知れないが

私にとっては重要な事だ。MFが実質的(実用的)には

使えないような上級一眼レフはいらない。

(注:AF専用機を物色するケースもあるが、前述の

EOS 8000Dのような、ローコストの初級機とする事

としている。上級/高級機とは用途が異なる訳だ)

まあ、この課題もあったので、近年にミラーレス機の

EOS M5を入手した次第だ、こちらがEFマウントレンズ

で、精密ピント合わせのMF撮影を行う為の母艦となる

という感じだ。

ただ、課題としては、EOS M5のピーキング精度は

他社機と比較して優れない、という弱点がある。

一応、ピーキング強度(閾値の変更)は、強、弱を

選べるのだが、被写体状況に応じて、頻繁にそれを

変更しても、あまり有益な結果が得られない場合が

多い。(注:その「MFピーキング設定」は、EOS M5

ではマイメニューに登録可能だ。この機体の場合は

良いのだが、他社機や他機では、各種ショートカット

機能(ボタンやメニュー)に、こうしたマイナーな

機能設定が、わざと登録できないようになっている

(=メーカー側の勝手な思い込みの仕様だ)という

操作系上の重欠点が存在している場合が多々ある)

まあでも、根本的にはピーキングに係わる画像処理

のアルゴリズムを改善してもらいたいものだ。

他社機でEOS M5より優れている例はいくつもあるし、

そもそも、私が個人的に長年研究して作り上げた

自作ピーキングアルゴリズムの方が、このEOS M5

よりも精度的には優れている。

(本ブログ「プログラミング」シリーズ第3回記事

「高精度ピーキング」比較ソフトのプログラミング

を参照の事。ただし、このアルゴリズムは計算量が

多いので、実時間(リアルタイム)処理は不可だ)

個人においてさえ、ピーキングのアルゴリズムが

作れる訳だから、メーカー等は何百人も何千人も

技術者が居るので、より優れたものに改善するのは、

困難という訳では無い筈だ。

もし現状あたりのレベルで「これくらいで十分だろう」

と妥協していたり、実際に、そのカメラでの撮影検証

も十分では無い状態で、ピーキングの改良の優先度を

低めているのだとすれば、実際に、その、性能が優れた

他社機と比較しながら、MFで何千枚か撮ってみれば、

その差異は実感できる筈だ。

![_c0032138_21135296.jpg]()

描写力的には、ほとんど不満が無いレンズである。

半故障品で入手価格が安価であったが、それは特殊

ケースとして、コスパ評価は、通常の価格で買った

前提として、正式には4点(5点満点)としている。

総合評価は、3.8点(5点満点)であり、これは

本ブログで定義する名玉の条件(総合4点以上)に

僅かに届いていないが、「準名玉」と言っても差し

支え無いであろう。前述の通り、本EX105/2.8は、

安価な中古品を見つけたら「買い」である。

----

では、今回ラストのSIGMA EX DG MACRO

![_c0032138_21135265.jpg]()

(中古購入価格 58,000円)(以下、EX150/2.8)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

こちらは正式型番だと思う。(公式Webを参照している)

(注1:2004年発売の、OS無しの旧型が存在する。

だが、本レンズも2020年前後に生産終了となった)

(注2:1つ前に掲載した記事と、紹介機種被りに

なってしまった。各シリーズ記事は別々に執筆

しているので、あくまでタイミング上での偶然だ)

![_c0032138_21140448.jpg]()

およびOS(手ブレ補正)、HSM(超音波モーター)

で完全武装している「高付加価値型商品」であり、

当然ながら高価だ。(定価は13万円+税)

重量も重く1150g(注:SIGMAマウント版の値)もあり、

「SIGMA ART LINE」の超高性能レンズ(例:A40/1.4や

A135/1.8)と、ほとんど同等の重量級レンズであるが、

三脚座を外す事が可能であり、その場合での重量は

実測で1022gであった。

さて、描写力に優れたEX DG MACROシリーズの中でも、

さらにワンランク高い描写表現力を発揮する高性能

レンズである。(描写表現力個人評価4.5点)

まあ、発売(開発)時期も、他のEX DG MACROより

遅く、最大で10年近くも新しい時代のレンズであるし、

SIGMAでの「APO」銘は高性能レンズの称号であるから、

これくらいの描写力を持っているのは当然であろう。

(参考:異常低分散ガラス(SLD)レンズを3枚含む、

13群19枚という、複雑なコンピューター光学設計だ。

ただし、本レンズの初期型については、あまり情報が

無く、この構成が初期型からか?あるいは本レンズで

変更が加えられたのか?は、ちゃんと調べていない)

だが、複雑な設計の結果としての「三重苦」には、

本当に閉口してしまう。

大きく重く高価なレンズは、一般的な趣味撮影等では

持ち出す意欲が減退してしまうのだ。

結局、「自然観察会」等の用途(まあ、趣味撮影では

あるが、記録としての写真が必要となるケースもある)

あたりで使う程度となってしまう。

しかし、その重い重量は、本レンズを購入前から

仕様を見て予想できていた事態ではあった。

なので、本レンズ(1022g)をNIKON軽量一眼レフ

(例:NIKON D5300、480g)に装着し、システムの

トータル重量を軽減する作戦であったのだが・・

中古専門店で本レンズを予約し、到着後にD5300を

持って店舗に向かった。しかし、本EX150/2.8を

D5300に装着すると、AFが効かないではないか(汗)

中古店で他のNIKON機を借りて、それに装着すると

無事AFが動くので、故障では無い。

後で調べると、NIKON D5300側でプロトコル変更

が行われていて、たまたま本EX150/2.8と相性

が悪かったみたいだ。

2010年代前半では、SIGMA側で本レンズのROMを

アップデートし、D5300に対応する処置を行って

いた模様だが、今更をそれを(恐らくは有償?)で

やる気も起こらない。他機(例:今回使用の

D500等)では問題なくAFは動作するし、あるいは

軽量化を完遂する為に、わざわざD5200/D5100等

の旧型初級機を買い足しする必然性も無いだろう。

まあ、いざとなれば本レンズはNIKON Fマウント(G型)

である為、G型対応マウントアダプターを使えば、

他社ミラーレス機等で利用できる。

「それではAFが動かないじゃあないか」とは言う

なかれ。ここまで散々述べてきたように、マクロ

レンズでのAF性能(精度・速度)は全く期待できない

し、特に「望遠マクロ」(概ね120mm以上と定義)

では、それは顕著だ。大きく重たいレンズ群を、

大きいAF可動範囲で動かすのは、機構的に無理があり、

下手をすれば、AFの合焦が、待っていられない程の

遅さとなって、とてもイライラする事が必至で、

「何が超音波モーター搭載だ!」と、悪態をつく

羽目となるケースがとても多く、いっそマクロ

(特に望遠マクロ)では、AFを使わずに、MF撮影に

特化した方が、精神衛生上では遥かに良い。

![_c0032138_21140415.jpg]()

本EX150/2.8を使いたい理由は、やはりその高い

描写表現力であろう。

ただまあ、「望遠マクロ」という領域においては、

「そういう機材を必要とするシチュエーションは、

あまり多くは無い」という課題が存在するので

その高い描写力を発揮できる機会が少ないのが

残念な状況だ。

それと、ライバルのTAMRONにも、SP180/3.5

という超絶描写力(個人評価描写表現力5点満点)

の望遠マクロが存在している。そちらもまあ

「三重苦」ではあるが、本EX150/2.8よりも、

重さ、大きさ、価格の三悪が、すべて軽度である。

ただし、AF速度が壊滅的に遅い、それがSP180/3.5

の欠点となっている。

(しかし、SP180/3.5はα(A)マウント版で買って

いるので、αフタケタ機でのピーキング機能を使う

事が出来るので、ほぼMF撮影に特化している)

SIGMAにもEX DG MACROシリーズで180mm/F3.5

と180mm/F2.8版が存在しているが、冒頭にも記載

したように、それらはもう「実用範囲外」という

判断で未購入だ。(旧版の無印のSIGMA 180/2.8

MACROを所有しているが、巨大すぎて殆ど出動機会が

無い、という、まるで「戦艦大和」級のレンズだ)

![_c0032138_21140468.jpg]()

等で、専門的な分野・ジャンル(自然観察等)の

撮影が必要な場合における必携レンズであろう。

一般撮影や一般趣味撮影においては、重厚長大すぎて

殆ど利用機会が無いと思われるので、購入検討は

慎重に行う必要がある。

----

さて、今回の補足編「SIGMA EX DG MACRO編」記事は、

このあたり迄で。次回記事に続く。

とする。

この意味だが、SIGMA製で「EX」と「DG」の型番が

ついている、2000年代~2010年代初頭の期間に

発売された(フルサイズ対応:等倍)マクロレンズ

と定義する。

それら「EX DG MACRO」を、焦点距離の順に5本

(注:同一レンズを含む為、実質4機種)紹介する。

(注:F3.5版とF2.8版あり)を、加えれば、

それらしか「EX DG MACRO」は存在しない為、

本記事は「グランドスラム」(希少なレンズ群を

全て所有する事、と定義)となるのだが、その

180mmマクロは用途が無いと思って購入していない。

(注:EX DGでは無い銀塩時代のSIGMA 180mm/F2.8

MACROを所有しているが、重過ぎて出動機会が殆ど

無い→特殊レンズ第42回「伝説のSIGMAマクロ」編

を参照)

まあ、「グランドスラム」ではなくても、それは

名目上だけの話なので構わない、実用上でのSIGMA

EX DG MACROは本記事で紹介の範囲で十分であろう。

----

ではまず、今回最初のSIGMA EX DG MACRO

(中古購入価格 9,000円)(以下、EX50/2.8)

カメラは、CANON EOS 8000D (APS-C機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ

レンズ。

WEB上にも情報が残っていないし、レンズ上の記載を

参考にしようにも、部分的な型番が順不同で書かれて

いる状態だ。(例:EXとDGは離れた位置に記載)

本記事ではSIGMAの後年の後継レンズの正式型番を

参考にして、妥当と思われる機種名を記載している。

(今回紹介の他のEX DG MACROも同様)

「EX」とは、SIGMAにおいては、「開放F値が

変動しないレンズ」という意味だが、ズームは

ともかく、単焦点では、これは当たり前の仕様だ。

よって、2000年代のSIGMA製単焦点レンズの多く

(全て?)には、「EX」の名称が付けらている。

(注:確か、開放F値変動型超広角ズームの1本

にもEXの名称が付けられていた筈だ→未所有)

「DG」とは”デジタル対応”の意味だと思いきや、

これは「フルサイズ対応」という意味だそうだ。

ただ、DG型番が付いているレンズは、場合により

銀塩一眼レフでは、使用できない可能性もあり、

やはり「デジタル対応である」とも意識しておく

必要はあるだろう。

それとは逆のケースの【重要な注意点】としては、

1990年代までに生産されたSIGMA製EFマウントの

レンズ群(DG型番無し、無印、銀塩用)は、

2000年以降(銀塩EOS 7/デジタルEOS D30以降)

のCANON製一眼レフ(EOS)では、CANON側での

カメラとレンズの通信プロトコルの変更により、

レンズ装着時又は撮影時にエラーとなって実質的に

使用できない。

(注:MINOLTA α一眼レフの場合でも同様な

ケースがあった、という情報もあるが、当該の

組み合わせを所有していない為に未確認だ。

いずれにしても、SIGMA製の1990年代~2000年代

のレンズを使う場合、銀塩機とデジタル機での

相互互換性には要注意だ)

EOS EFマウントで銀塩時代に愛用していたが

前述の2000年のCANON側プロトコル変更により

デジタル機では使えなくなってしまっていた(怒)

それでも、EF用機械絞り内蔵マウントアダプター

で、近年においてまでも「騙し騙し」使っていた。

こうした機械絞り(羽根)内蔵アダプターは、絞り

の光学的な効能が通常とは異なり、露出調整は可能

だが、被写界深度の調整やボケ質破綻の調整には

ほとんど有効では無い。そういう風に非常に制限

された状態でも、旧版SIGMA 50mm/F2.8 Macro

を使用していたのは、基本的には、そのレンズの

描写力が優れていたからである。

私が思うところの、銀塩時代(1990年代迄)の

AF標準等倍マクロで優秀なものは、

MINOLTA AF50/2.8、PENTAX-FA50/2.8、

SIGMA AF50/2.8(旧)の3本であったので、

(他にも色々所有しているが、その3本だけしか

優れていないとも思っている)歴史的に重要な

SIGMAの標準マクロを休眠させたく無かった訳だ。

で、CANON側のプロトコル変更で、旧SIGMA 50/2.8

が使えなくなってしまった歴史は「自社の利益優先で

ユーザーの事を考えない行為である」と、個人的には

ずっと根に持っていて(反感を持っていて)・・

「新型の本レンズを買って対処する」という対策を

保留しつづけた。なんだか、そういう安直な対応を

してしまうと記憶も歴史も「風化」してしまうから、

「何がいけない事なのか」という倫理感、価値観も

薄れてしまいそうであったからだ。旧型を使うたびに

不便をすれば、「そういう考え方で製品を作る事は、

やってはならない事である」と、ユーザー側でずっと

意識が続くからだ。(まあ、だから旧型の紹介記事

でも、ずっと、その件を書き続けてきた訳だ。)

(参考:SIGMA SAマウントというレンズが、

銀塩時代から存在する。

そのマウント形状は、ほぼPENTAX Kであるが、

(注:フランジバック長は異なる)電子接点を見ると

CANON EFと同等形状であり、電子通信プロトコルも

CANON EFに準じている可能性がある。

他にも2010年代のSIGMA製マウントコンバーター

MC-11での、SIGMA EFマウントレンズとCANON EOS

デジタル一眼レフとの親和性の高さ(=機能を

損なわず、装着互換性が高い)を見ると・・

すなわち1990年代以降では、SIGMAとCANONは協業

していた(いる)可能性が高く、そうであれば、

前述の2000年の通信プロトコル変更も、CANON側

単独での判断ではなく、SIGMAの了解を得た上での

変更(もう旧レンズは使えないですが、良いですか?

→はい、結構です)であった可能性も捨てきれない。

ただ、どんな経緯であっても、困るのはユーザー側で

あり、それを問題とする事は、やはり譲れない部分だ)

だが、それも、もう20年も経てば「時効」であろう。

新型の本レンズを買って(まあ、安直ではあるが)

もう、それで済んだ話だ・・

描写力を持つ事である。

後述の「EX70/2.8」は「カミソリマクロ」の異名を

持つが、本EX50/2.8も同様な描写傾向であるし、

さらに言えば、今回紹介のEX DG MACROの内の

望遠マクロを除く3機種は全て類似の描写傾向だ。

この時代の、SIGMAにおけるマクロレンズの設計

コンセプト(味付け、企画方針)が、そうであった

との類推は容易である。つまり、2000年代のSIGMA

EX DG MACROは、全てが「カミソリマクロ」なのだ。

だが、そういう事実は、ここでやっているように、

同等の全ての製品をコンプリート(準グランドスラム)

しないと見えて来ない。

よって、マニア層や評論家層等が、どれかたった1本

のマクロだけを「手に」して(=所有する事。下手を

すれば、買ってもいないケースも十分有り得るだろう)

「これはカミソリマクロと言える」などと神妙に評価

するスタンスは、個人的にはあまり好まない。

「だって、他のEX DG MACROも、皆、カミソリマクロ

では無いか! 他のレンズの立場はどうなるんだ?」

という感じだからだ。

本EX50/2.8の弱点だが、AF精度・速度に劣る事だ。

この話は長くなるし、他のEX DG MACROにも同様な

弱点がある為、他のレンズの紹介の所で後述する。

----

さて、2本目のEX DG MACRO

(中古購入価格 28,000円)(以下、EX70/2.8)

カメラは、CANON EOS 7D (APS-C機)

2006年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

これも正式型番は不明だ。

記事で「カミソリマクロ」と称された事から、

ごく一部のマニア層や、メーカー側でも後継製品

(ART版、2018年)を発売した際にも「カミソリ

マクロ」の愛称を用いたという歴史がある。

(注:マニア層全般に広まっていた呼称では無い。

一部のマニア層では1980年代頃のTOKINA 90/2.5を、

カミソリマクロと評した例もある位で、そういう

呼称は、わりと普遍的だ。また、他にも同等の特性を

持つマクロも多いから、特定のマクロの事を称して

「カミソリだ」とかは呼び難い訳だ)

で、本EX70/2.8の描写傾向を「カミソリマクロ」と

呼ぶ事自体は、言いえて妙ではあるのだが・・

前述のように、この時代の「EX DG MACRO」には、

全レンズに「カミソリマクロ」のテイストが多少

なりとも入っている為、本EX70/2.8だけの特徴や

呼称であるとは言い難い。

個人的には、「カミソリマクロ」か否か?という

よりも、シンプルに、この「EX DG MACRO」群の

描写傾向は好みだ。よって、近年ではこれらの

シリーズを重点的に収集し、機嫌良く実用としたり

性能的および歴史的な研究を続けている次第だ。

まあ、この時代(2000年代)ライバルのTAMRON

でのマクロの製品開発が停滞してしまっていた

事と(例:SP90マクロは2004年~2012年の

間の8年間も新製品が無かった)この時代以降、

2010年代の各社マクロは、さらに元気がない

(高付加価値化で高価になりすぎ、需要が減った)

ので、いずれも、あまり市場ニーズがないし、

個人的な興味も沸き難い状況だった訳だ。

そこで、近年においては、「EX DG MACRO」群の

収集を重点的に行い、これらを「最後の実用的

マクロレンズ」としようとしている次第だ。

何が「最後」なのか? という点だが、この後の

時代の、超音波モーター(&手ブレ補正)内蔵の

マクロは、実用的性能が減退してしまっている

弱点がある。

つまり、実用的なマクロは、これらEX DG MACRO

が最終形態なのではなかろうか?という仮定だ。

まあ確かに、2000年代までのAFマクロは、

AF性能が劣るので、AFでの近接撮影は厳しい。

だけど、「その課題の改善は、超音波モーター

搭載が最適解とは言い難かった」というのが、

私の個人的な印象なのだ。

が厳しい、これは前述のEX50/2.8も同様であり、

そこでは、母艦をEOS 8000Dといった初級機

との組み合わせで使ったが、そのシステムでは

AFの歩留まり(成功率)が、かなり低下する。

よって、この課題の改善の為に、この時代以降の

各社マクロには、超音波モーター(SIGMAではHSM)

が搭載されたのであろう。しかしそれは付加価値の

増加の為の施策(製品企画意図)でもあるから、

当然ながら、製品価格は(2010年代以降)大きく

値上がりしてしまった。

だが、マクロで「超音波モーター」は基本的には

不要であると私は思っている。

2000年代迄の各社AFマクロでのAF性能が劣るのは

マニア層や中上級層にとっては「常識」であるし、

近接撮影で精密なメカの動きを要求される訳だから、

AFが合い難いのは、技術の中身が理解できるユーザー

ならば「さもありなん、しかたがない」と判断し、

「ではMFで撮る事としよう」と対策を考察できる。

しかし、EX50/2.8で使用のEOS 8000D等の初級機

では、MF性能(ファインダー&スクリーン)が

壊滅的にNGだ。どこにピントが合っているのか?が

良くわからない状態なので、これではMFでの使用は

まず不可能である。(参考:各社初級機においては、

コストダウン要素の他、上級機との差別化の要因も

あるし(=ピントをちゃんと合わせたければ、高級機

を買ってください)それに加えて、ビギナー層が喜ぶ

「ファインダーが明るくて見やすい」という特徴を

実現しようとすると、素通しのガラスで映像を見ている

ような状態となり、MF性能は大きく減退してしまう。

仮に、そんな事は承知の上でカメラを選んで買っていた

としても、この課題の利用者側での技能による回避は、

とても困難で、「重欠点」に近い状態となってしまう)

それと、後年の超音波モーター搭載マクロでは、

その殆どが無限回転式ピントリング仕様であり、

これで「距離指標」の構造を持たない場合には、

正当なMF技法が使えず、大いに不満となる。

(参考:後継型のSIGMA Art 70/2.8 Macroは、

その無限回転式仕様であり、MF技法が使えない。

2010年代のTAMRON SP90/2.8USD(F004)では、

一応距離指標を持つが、ピントリングの停止感触

が全く得られないので、これもMFでの使用は厳しい)

まあ、そうであれば、近代の超音波モーター搭載

マクロを使わず、あえて旧世代(2000年代)の

マクロを使った方が、効率的な撮影が出来るのでは

なかろうか? と、私は近年ではそう思うように

なってきている。(だからEX DG MACROを重点的に

収集している。それが「最後の実用マクロ」だ)

で、「超音波モーター無し」(AF性能が劣る)事

への対処法は、いくつか考察済みである。

A)AF性能に優れた機体を利用する事。

(例:CANONで言えば、EOS 7D系列、または

EOS-1D系列(未所有)を使う、等)

B)MF性能に優れた機体を利用する事。

(例:CANONで言えば、EOS 6DまたはEOS 5D

のMarkⅡ以前の機体で、MF用スクリーン

(Eg-S等)に換装して用いる)

C)一眼レフでは無く、マウントアダプターを

介して、EOS M/R系列のミラーレス機に装着し、

そこでMFを主体で用いる(実例後述)

これらの措置により、弱点を緩和する事が出来る

ので、古い時代のレンズであっても、いや、むしろ

それらの古いレンズの方が、快適かつ実用的に利用

できるようになる為、トータルとしてのコスパが

(近代レンズに比べて)とてつもなく高評価と

なる訳だ。(=新しく高価なレンズを買って、

それで使いにくい場合は、コスパ評価は最悪だ)

AFで使うには厳しい、MFで使うには母艦を選ぶ。

そして、後継のART型が出るまで、2010年代を

通じてセミレア品となっていた為、その後の時代

でも、レンズ発売時期が古いわりには、中古相場が

若干高目である事が、コスパ評価点をかなり落とす

要因となっている。

まあ、そんな所であり、そうした課題を認識した

上で、購入検討を行う必要があるだろ。

----

では、3本目のEX DG MACRO

(中古購入価格 25,000円)(以下、EX105/2.8)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

こちらも正式型番不明。

であった。2005年頃だったと思うが、当時において

は、まだ銀塩カメラも、かろうじて併用している時代

であったので、本レンズは、銀塩NIKON AF機(F4等)、

銀塩NIKON MF機(FE2、F3等)、デジタルNIKON機の

最初期の物(NIKON D2H)での使用が主であった。

これらの当時の母艦機の特徴だが、いずれも現代の

NIKONデジタル一眼レフ(の大半)よりも、MF性能に

優れている。(=ファインダーやスクリーンが優秀

である。各社近代機では、そのあたりが高明度化や

各種情報表示の為の理由で、MFでのピント合わせの

面では「改悪」されているケースが大多数である)

よって、本EX105/2.8は、発売当時のNIKON機の

環境では、AF/MF併用で快適に使えていた。

で、その時点で気づいた事は「このSIGMA 105mm

/F2.8というマクロは、なかなか凄いレンズだ!」

という事実であった。 勿論、当時から定番である

「TAMRON 90マクロ」は、数本(52系、72E系)

を愛用していたが、TARMON人気に隠れてSIGMAの

マクロの好評価は、世間では殆ど無かったので・・

むしろ「何で、皆、SIGMAマクロに気づかんのか?」

という感覚を持つようになった。

現代、本レンズを使うにおいては、NIKON Fマウント

版(Ai仕様、絞り環あり)なので、各社機体への

装着汎用性が高い。まあつまり、一部の他社一眼

レフや、ほぼ全ての各社ミラーレス機で本マウント

品を使用できる。中にはMF性能に優れた機体

(例:ミラーレス機でピーキング機能を利用可能)

もある訳だから、不満は全く無い状態だ。

(HSM)や手ブレ補正(OS)で武装されてはいるが、

その分、相当に高価になっている(注:値上げを

したいが為の高付加価値化戦略だ)

後継機では光学系も若干の改良が施されている

のかも知れないが(注:詳細不明)、旧型でも

個人的には、描写表現力上の不満を殆ど持たない

(個人評価:描写表現力(5点満点中)4点)ので

旧型のコスパが圧倒的に優れると思っている。

本EX105/2.8(初期型)は悪いレンズでは無い、

安価に見つけたら、「買い」であろう。

----

さて、4本目のEX DG MACRO

(中古購入価格 5,000円)(以下、EX105/2.8)

カメラは、CANON EOS M5 (APS-C機)

2004年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

1つ前で紹介したレンズと全くの同型であるが、

異マウントで購入している。

に感心し、CANON EFマウント版を買い足す事とした

のだが、本レンズの購入価格がやたらと安価なのは、

「AF故障品」と書いてあった物を購入したからだ。

まあ、そういう記載があったとしても、SIGMA製品は

カメラメーカー側のプロトコル変更に振り回されていた

事が何度かあった為(例:2000年でのCANON EOS機

全般(AF/デジタル)のプロトコル変更。2013年の

NIKON D5300でのプロトコル変更。2020年のNIKON

D6でのプロトコル変更、等の歴史があり、いずれも

SIGMA製レンズが正常に動作しなくなる)

本レンズも「もしかすると旧機種等では動くかも」

という期待が少しあったのがNGで、かつ念の為の

「電子アダプター経由だった動くかも?」の検証も

無効であり、これは完全なる「AF故障品」であった。

ただまあ、基本的にマクロレンズはMF主体で撮る事が

セオリーであるから、5000円であれば破格の買い物だ。

なお、通常では本レンズを使用する際には、

MF用スクリーン(Eg-S)に換装したEOS 6Dを使用する

事としていた。この場合のMF性能は他のEOS機よりも

高いので、実用上では何も問題無い。

だが、今回は、ちょっとひねくれて、「EF-EOS M」

マウントアダプターを介して、ミラーレス機である

EOS M5で使用している。この場合はピーキング機能

が利用できるので、さらにMF操作が快適となるの

ではなかろうか?という目論見(試験)だ。

なお参考情報だが、2015年頃から以降のCANON EOS

一眼レフでは、フォーカシングスクリーンを交換

可能な機種が殆ど見当たらなくなってしまった。

EOS機(一眼)は、銀塩AF時代から現代のデジタル機に

至るまで、いずれもスクリーンの(MF)性能が低い。

趣味撮影で精密ピント合わせが必要な際に、Eg等~S

シリーズのMF用スクリーンの使用は有益なのだが、

これに換装可能な機種が極めて限られている。

実用機(上級機)の範囲で言えば、EOS 5D/Ⅱ、6D、

7DⅡしか無いし、いずれも2010年代前半迄に発売

された機種であるから、やや古い。

EOS 6D(2012年)が、やや老朽化してきたので

EOS 5DⅢ/Ⅳ、5DS、6DⅡあたりを物色していたので

あるが・・ いずれも、スクリーン交換が不可なので、

後継機を買う事を保留した次第だ。

「たったそれだけの理由か?」と思うかも知れないが

私にとっては重要な事だ。MFが実質的(実用的)には

使えないような上級一眼レフはいらない。

(注:AF専用機を物色するケースもあるが、前述の

EOS 8000Dのような、ローコストの初級機とする事

としている。上級/高級機とは用途が異なる訳だ)

まあ、この課題もあったので、近年にミラーレス機の

EOS M5を入手した次第だ、こちらがEFマウントレンズ

で、精密ピント合わせのMF撮影を行う為の母艦となる

という感じだ。

ただ、課題としては、EOS M5のピーキング精度は

他社機と比較して優れない、という弱点がある。

一応、ピーキング強度(閾値の変更)は、強、弱を

選べるのだが、被写体状況に応じて、頻繁にそれを

変更しても、あまり有益な結果が得られない場合が

多い。(注:その「MFピーキング設定」は、EOS M5

ではマイメニューに登録可能だ。この機体の場合は

良いのだが、他社機や他機では、各種ショートカット

機能(ボタンやメニュー)に、こうしたマイナーな

機能設定が、わざと登録できないようになっている

(=メーカー側の勝手な思い込みの仕様だ)という

操作系上の重欠点が存在している場合が多々ある)

まあでも、根本的にはピーキングに係わる画像処理

のアルゴリズムを改善してもらいたいものだ。

他社機でEOS M5より優れている例はいくつもあるし、

そもそも、私が個人的に長年研究して作り上げた

自作ピーキングアルゴリズムの方が、このEOS M5

よりも精度的には優れている。

(本ブログ「プログラミング」シリーズ第3回記事

「高精度ピーキング」比較ソフトのプログラミング

を参照の事。ただし、このアルゴリズムは計算量が

多いので、実時間(リアルタイム)処理は不可だ)

個人においてさえ、ピーキングのアルゴリズムが

作れる訳だから、メーカー等は何百人も何千人も

技術者が居るので、より優れたものに改善するのは、

困難という訳では無い筈だ。

もし現状あたりのレベルで「これくらいで十分だろう」

と妥協していたり、実際に、そのカメラでの撮影検証

も十分では無い状態で、ピーキングの改良の優先度を

低めているのだとすれば、実際に、その、性能が優れた

他社機と比較しながら、MFで何千枚か撮ってみれば、

その差異は実感できる筈だ。

描写力的には、ほとんど不満が無いレンズである。

半故障品で入手価格が安価であったが、それは特殊

ケースとして、コスパ評価は、通常の価格で買った

前提として、正式には4点(5点満点)としている。

総合評価は、3.8点(5点満点)であり、これは

本ブログで定義する名玉の条件(総合4点以上)に

僅かに届いていないが、「準名玉」と言っても差し

支え無いであろう。前述の通り、本EX105/2.8は、

安価な中古品を見つけたら「買い」である。

----

では、今回ラストのSIGMA EX DG MACRO

(中古購入価格 58,000円)(以下、EX150/2.8)

カメラは、NIKON D500 (APS-C機)

2011年に発売されたフルサイズ対応AF等倍マクロ。

こちらは正式型番だと思う。(公式Webを参照している)

(注1:2004年発売の、OS無しの旧型が存在する。

だが、本レンズも2020年前後に生産終了となった)

(注2:1つ前に掲載した記事と、紹介機種被りに

なってしまった。各シリーズ記事は別々に執筆

しているので、あくまでタイミング上での偶然だ)

およびOS(手ブレ補正)、HSM(超音波モーター)

で完全武装している「高付加価値型商品」であり、

当然ながら高価だ。(定価は13万円+税)

重量も重く1150g(注:SIGMAマウント版の値)もあり、

「SIGMA ART LINE」の超高性能レンズ(例:A40/1.4や

A135/1.8)と、ほとんど同等の重量級レンズであるが、

三脚座を外す事が可能であり、その場合での重量は

実測で1022gであった。

さて、描写力に優れたEX DG MACROシリーズの中でも、

さらにワンランク高い描写表現力を発揮する高性能

レンズである。(描写表現力個人評価4.5点)

まあ、発売(開発)時期も、他のEX DG MACROより

遅く、最大で10年近くも新しい時代のレンズであるし、

SIGMAでの「APO」銘は高性能レンズの称号であるから、

これくらいの描写力を持っているのは当然であろう。

(参考:異常低分散ガラス(SLD)レンズを3枚含む、

13群19枚という、複雑なコンピューター光学設計だ。

ただし、本レンズの初期型については、あまり情報が

無く、この構成が初期型からか?あるいは本レンズで

変更が加えられたのか?は、ちゃんと調べていない)

だが、複雑な設計の結果としての「三重苦」には、

本当に閉口してしまう。

大きく重く高価なレンズは、一般的な趣味撮影等では

持ち出す意欲が減退してしまうのだ。

結局、「自然観察会」等の用途(まあ、趣味撮影では

あるが、記録としての写真が必要となるケースもある)

あたりで使う程度となってしまう。

しかし、その重い重量は、本レンズを購入前から

仕様を見て予想できていた事態ではあった。

なので、本レンズ(1022g)をNIKON軽量一眼レフ

(例:NIKON D5300、480g)に装着し、システムの

トータル重量を軽減する作戦であったのだが・・

中古専門店で本レンズを予約し、到着後にD5300を

持って店舗に向かった。しかし、本EX150/2.8を

D5300に装着すると、AFが効かないではないか(汗)

中古店で他のNIKON機を借りて、それに装着すると

無事AFが動くので、故障では無い。

後で調べると、NIKON D5300側でプロトコル変更

が行われていて、たまたま本EX150/2.8と相性

が悪かったみたいだ。

2010年代前半では、SIGMA側で本レンズのROMを

アップデートし、D5300に対応する処置を行って

いた模様だが、今更をそれを(恐らくは有償?)で

やる気も起こらない。他機(例:今回使用の

D500等)では問題なくAFは動作するし、あるいは

軽量化を完遂する為に、わざわざD5200/D5100等

の旧型初級機を買い足しする必然性も無いだろう。

まあ、いざとなれば本レンズはNIKON Fマウント(G型)

である為、G型対応マウントアダプターを使えば、

他社ミラーレス機等で利用できる。

「それではAFが動かないじゃあないか」とは言う

なかれ。ここまで散々述べてきたように、マクロ

レンズでのAF性能(精度・速度)は全く期待できない

し、特に「望遠マクロ」(概ね120mm以上と定義)

では、それは顕著だ。大きく重たいレンズ群を、

大きいAF可動範囲で動かすのは、機構的に無理があり、

下手をすれば、AFの合焦が、待っていられない程の

遅さとなって、とてもイライラする事が必至で、

「何が超音波モーター搭載だ!」と、悪態をつく

羽目となるケースがとても多く、いっそマクロ

(特に望遠マクロ)では、AFを使わずに、MF撮影に

特化した方が、精神衛生上では遥かに良い。

本EX150/2.8を使いたい理由は、やはりその高い

描写表現力であろう。

ただまあ、「望遠マクロ」という領域においては、

「そういう機材を必要とするシチュエーションは、

あまり多くは無い」という課題が存在するので

その高い描写力を発揮できる機会が少ないのが

残念な状況だ。

それと、ライバルのTAMRONにも、SP180/3.5

という超絶描写力(個人評価描写表現力5点満点)

の望遠マクロが存在している。そちらもまあ

「三重苦」ではあるが、本EX150/2.8よりも、

重さ、大きさ、価格の三悪が、すべて軽度である。

ただし、AF速度が壊滅的に遅い、それがSP180/3.5

の欠点となっている。

(しかし、SP180/3.5はα(A)マウント版で買って

いるので、αフタケタ機でのピーキング機能を使う

事が出来るので、ほぼMF撮影に特化している)

SIGMAにもEX DG MACROシリーズで180mm/F3.5

と180mm/F2.8版が存在しているが、冒頭にも記載

したように、それらはもう「実用範囲外」という

判断で未購入だ。(旧版の無印のSIGMA 180/2.8

MACROを所有しているが、巨大すぎて殆ど出動機会が

無い、という、まるで「戦艦大和」級のレンズだ)

等で、専門的な分野・ジャンル(自然観察等)の

撮影が必要な場合における必携レンズであろう。

一般撮影や一般趣味撮影においては、重厚長大すぎて

殆ど利用機会が無いと思われるので、購入検討は

慎重に行う必要がある。

----

さて、今回の補足編「SIGMA EX DG MACRO編」記事は、

このあたり迄で。次回記事に続く。