本シリーズでは、保有しているデジタル一眼レフに

ついて時代背景等を含めた評価を行っている。

今回は補足編として、やや古い時代に発売された

4/3(フォーサーズ)一眼レフを紹介する。

![_c0032138_07072640.jpg]()

これは本シリーズ第16回記事で定義した「第三世代」

(デジタル一眼レフが実用的に改善された時代)

に属するデジタル一眼レフである。

また、本機は、本シリーズ第8回記事で紹介した、

OLYMPUS E-410(2007年)の翌年に発売された機種

となっている。

ご存知の通り、2020年にOLYMPUSは、カメラ事業を

分社化し、現在は「日本産業パートナーズ株式会社」

(JIP)の元で、「OMデジタルソリューションズ」社

により、カメラ等の製造販売・サポート等を行って

いるが、まだこの時代では純粋にOLYMPUS社の中での

カメラ事業であった。

以降、本機E-520を取り巻く状況や、カメラ自身の特徴

等について紹介する。

実写における装着レンズは3種類用意しており、いずれも

4/3(フォーサーズ)マウントである。

記事中で適宜レンズを交換しながら進めていく。

まずは最初の実写システム。

![_c0032138_07072625.jpg]()

レンズは、OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 50mm/f2 Macro

(2003年発売、4/3用のAF1/2倍マクロ)

を使用する。

![_c0032138_07072634.jpg]()

ここからは、OLYMPUSのOM機および4/3機の簡単な歴史、

そして本機の時代の他社デジタル機の市場状況について

説明しておこう。

1972年 OLYMPUS M-1(後にOM-1)発売

当時、世界最小&最軽量の銀塩MF(機械式)一眼レフ。

この機体での、小型化思想、および徹底的な汎用化・

標準化設計思想、さらには「宇宙からバクテリアまで」

(撮れる)と呼ばれた豊富な交換レンズラインナップは、

市場に大きなインパクトを与えた。

設計者は、ご存知、天才と称された「米谷(まいたに)

美久(よしひさ)氏(故人、1933~2009年)である。

米谷氏は本機E-520発売時(2008)は、ご存命であり、

翌年、OLYMPUS初のμ4/3機で、彼が銀塩時代に開発

したPEN(ペン)をオマージュしたデジタル機である

「OLYMPUS PEN E-P1」の発売(2009年7月3日)を

見届けるように、同年同月に他界している。

1985年 「αショック」

ミノルタが初の「実用的」AF一眼レフシステム

α(-7000等、および多数のAF交換レンズ群)を発売。

この出来事はセンセーショナルであり、各社一斉に

銀塩一眼レフのAF化(開発)に追従した。

1986年 OLYMPUS OM707発売

MINOLTA αに追従し、OLYMPUSもAF一眼レフを発売。

しかしながら、急ごしらえのこの機体には仕様上の

様々な課題があり、市場で受け入れられる事はなく、

残念ながら、この時点でOLYMPUSの銀塩一眼レフの

AF化の道は途絶えてしまった。

(前述の米谷技師が居たのに、何故、こんな事になって

しまったのか?は、米谷氏は直前の1984年に取締役

に就任し、恐らく開発業務の最前線からは既に離れて

しまっていたのではなかろうか?と推測している)

1980年代~1990年代 OM-SYSTEM

銀塩一眼レフのAF化に事実上失敗したOLYMPUSは、

1990年代までの銀塩時代を通じ、従来からのMFのままの

OM-SYSTEM(注:OM SYSTEM、OMシステム表記もあり)

の販売を継続した。

しかしながら、新製品一眼レフの開発ペースは鈍化、

1990年代では殆どOMの新機種は発売されていない。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第13回OM-4Ti、

同第22回OM2000記事を参照)

カメラ事業が相当に苦しそうであるが、まず、この時代

銀塩AFコンパクト機の「μ(ミュー)シリーズ」が好調で

あった事。さらには、海外ではまだまだMF一眼レフの需要

もあった事。そして、OM-SYSTEM製品(一眼レフ、Zuiko

交換レンズ群、その他アクセサリー)の値上げ等の措置

により、OLYMPUSは、この時代もカメラ事業を継続できた。

![_c0032138_07072677.jpg]()

2000年代初頭にデジタル時代に入ると、OLYMPUSは、

およそ20年ぶりに、レンズ交換式カメラ(一眼レフ)

の新規開発を始める。

当初、KODAKとの共同開発が表明された。

(KODAKの役割は、撮像センサーの供給であろう。

フィルムメーカーではあるが、デジタル化の予測が

あった為、KODAKはデジタル技術開発に積極的であった)

4/3規格には、後にFUJIFILMやPANASONICが参加を

するのだが、それらからの4/3製品の追従は当初は無く、

後年にPANASONICからの数機種のみがあるのだが、

実質的には、ほぼOLYMPUSの孤軍奮闘という形だ。

(注:正式には「Panasonic」と先頭のみ大文字だが、

本記事等では他社表記と揃え、PANSONICと表記する)

その初号機は、新規4/3マウントのE-1である。

他社のデジタル一眼レフの、ほぼ全てが従来の銀塩AF

マウントを踏襲(CANON EF、NIKON F、PENTAX K(AF)、

(KONICA)MINOLTA α(AF)(A))であったにも関わらず、

4/3マウントは全くの新規である。

ただでさえ高価な(30万円以上もしていた)各社の

同時代の初期デジタル一眼レフにおいて、交換レンズ

まで新規購入するのは厳しい。E-1は結局高価すぎて

買えず、私が購入した初の4/3機は、翌2004年発売の

OLYMPUS E-300のレンズキットとなった(故障廃棄)

センサーサイズの小さい4/3機は、カタログスペック上

の不利があるが、銀塩時代からの「オリンパス党」の

マニア層、あるいは市場関係者(4/3陣営)からは、

好感を持って4/3システムは受け入れられた。

特に、この初期OLYMPUS 4/3機での青色発色傾向を

「オリンパス・ブルー」(稀に「コダック・ブルー」とも)

と呼び、その話が初期4/3機の市場参入を支えたと思う。

(注:後年の私の分析では、この2000年代前半の各社

デジタルカメラにおいては、短波長域(青色等)での

撮像センサーの感度低下を補正する意味で、画像処理部

等で、短波長側のエンハンス(増強)処理を行っている

ケースが多々みられる。まあつまり「オリンパス・ブルー」

は、OLYMPUS 4/3機だけの特徴では無く、類似の特性を

持つデジタル機が、同時代には多数存在した訳だ。

また、青色増強処理を行っている機体では、青色よりも

短波長である「藍色」「菫色」等の発色が、現物とは

似ても似つかぬ色味となる。→それはそれで面白い)

また、このOLYMPUS E-1ではCCDセンサーを超音波で

振動させ、付着したゴミを自動的に除去する「SSWF」

機能(ダストリダクション)がカメラで初搭載された。

聞くところによると、撮影前(電源投入時)にゴミを

自動除去する機能はOLYMPUS社の特許となっていたとの事。

で、後年に他社が同様の機能をデジタル一眼レフ等に搭載

した際には、「撮影後(電源OFF)時に、ゴミを取る」

又は「電源ON時か電源OFF時のゴミ除去動作を選択できる」

あるいは「オリンパス社と技術ライセンス(特許使用権)

契約を結ぶ」という方法論で、その特許を、回避または

転用していたと推測できる。(注:あくまで推測だ)

なお、本機E-520では、電源ON時およびライブビューの

ON/OFF時、ピクセルマッピング時にSSWF(ゴミ取り)が

動作する。

なお、電源OFF時にもガタガタと大きな音と振動があるが、

これはSSWFではなく、「IS(手ブレ補正)機能の初期化

調整の為に行われている」と取扱説明書に記載がある。

![_c0032138_07073148.jpg]()

ペンタプリズム無しの特徴的デザインを持つ普及機。

(上写真。故障につき実写できず)

この機体から、4/3の一般層への普及が始まった。

2005年での、私の中古購入価格は、レンズキットで

5万円と、やっと普通の価格帯で、デジタル機が購入

できるようになっていた。

2005年~2006年 E-500、E-330、E-400

4/3機の市場普及を狙った入門機群(いずれも未所有)

E-330では、一眼レフ初の「ライブビュー」機能を搭載。

また、2006年にE-330をベースとした、PANASONIC版の

4/3機である「PANASONIC LUMIX DMC-L1」が発売

されている。

![_c0032138_07073101.jpg]()

E-3は、E-1の後継のハイエンド機だ(未所有)

ここからEヒトケタ機をハイエンド(上級機)とし、

E三桁機を初級中級機(400,500,600の順)とする

型番ルールが確立したと思われる。

E-510には、オリンパスで初めてボディ内手ブレ補正

が搭載され、続くE三桁機の500番台、600番台機

にも手ブレ補正が搭載された。

E-410は、発売当時では恐らく最軽量のデジタル

一眼レフだ。本シリーズ第8回記事で紹介済みだが、

E-400番台機には、内蔵手ブレ補正機能は無い。

また、この年、E-510をベースとしたPANASONIC版の

4/3機である「PANASONIC LUMIX DMC-L10」が発売

されている。

なお、これらLUMIX DMC-Lシリーズは、PANASONICと

OLYMPUSの共同開発だと思われる。ここまでの時代の

PANASONICには、レンズ交換式(一眼レフ)カメラの

開発実績は無かったからだ。

ただし、この時代の直前では、関西圏において、

京セラ(CONTAX)および(KONICA)MINOLTA(α)の

カメラメーカー2社が、(デジタル)カメラ事業から

相次いで撤退している。これらの企業でのカメラ技術者

は、PANASONIC/SONY/サムスン電子等の、家電系の

新興カメラメーカーに流出したと推測している。

これらの熟練カメラ技術者の寄与により、2008年には、

PANASONICより、初のミラーレス(μ4/3)機である

LUMIX DMC-G1(ミラーレス・クラッシックス第1回)

が発売。また、SONYでもミラーレス機NEXシリーズ

(NEX-3/5 2010年~、ミラーレス第4回、第8回記事)

等の新規開発に貢献した、と推察している。

2008年 E-30、E-420、E-520

Eフタケタ機の新シリーズ(中級機)E-30が発売

されたが、Eフタケタ機は、これが唯一となった。

E-30には、アートフィルター(エフェクト)が

初搭載された。(残念ながら本機E-520に、アート

フィルター機能は無い)

また、E-420/520ではコントラストAF機能が

初搭載されている。(ハイスピードイメージャAF)

後述するが、E-420/520は、従前のE-410/510の

マイナーチェンジ版機種だが、大幅なコストダウンを

実現している。

さて、歴史が本機E-520の時代に到達したところで、

ここで装着レンズを交代する。

![_c0032138_07073115.jpg]()

(2010年代前半発売、新古品購入価格1,000円)

こちらは「トイレンズ」である。トイレンズあるいは

「Lo-Fi」の意味、意義等については冗長になるため、

本記事では割愛する。

で、トイレンズは本来はエフェクト(アートフィルター)

と相性が良いのだが、本機E-520は、僅かな時代的/機種

ランク的な差で、アートフィルター機能が搭載されていない。

これを「弱点だ」と、言えなくは無いが、まあタイミング

的に、やむを得ないであろう。

なお、様々な種類の、特性が大きく異なるレンズを交換

して装着する事は、カメラ本体の長所短所を把握する上

でも、とても役に立つ手法である。

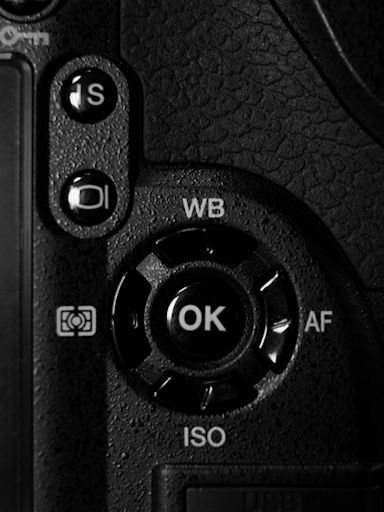

ちなみに、こうした電子接点の無いレンズを装着時でも、

本機では「IS」ボタンを押す事で、手ブレ補正の設定を

行って、手ブレ補正機能を有効化する事ができる。

その際、手動の焦点距離調整機能があるが、本HOLGAレンズ

を使用時では丁度60mmとなる設定が無いので、55mm等の

近い焦点距離に合わせておけば良い。

![_c0032138_07073133.jpg]()

ボディ内手ブレ補正、アートフィルター、自在アングル

液晶モニター等を搭載した中上級機(未所有)

他に、この時代では海外向けE三桁機が存在したが、

それらの国内販売は無い。

2009年 OLYMPUS PEN E-P1

OLYMPUS初のμ4/3機が発売。この時点においては、

「もう、OLYMPUSは4/3機を主力とはしないのだろうな」

と、多くの消費者層や市場関係者等は感じていただろう。

この機体の発売後、量販店や中古専門店においては、

4/3機の新品および中古機の投げ売り(相場下落)が

始まった。(私の所有するE-410も、この時代に、

新品価格15,000円と、非常に安価に購入している)

2010年 E-5

E-3およびE-1の後継のハイエンド機であり、

実質的な最後の4/3機となった。

これ以降、4/3機の新規発売は(各社からも)無い。

2011年以降

東日本大震災等の大災害もあったが、やはりE-5以降の

4/3機の新発売は無い。

2012年 フルサイズ元年

一眼レフメーカー各社から、フルサイズ一眼レフが

出揃った年である。

各社は、(高価な)フルサイズ機の販売を促進する為、

「撮像センサーの面積が大きいカメラは良く写る」という

風に市場(消費者層)へ強くアピールする戦略を取った。

ただまあ、ほんの数年前までは、メーカーや市場では

「画素数が大きいカメラが良く写る」と、さんざん言って

いたので、なんだか個人的には「このようにメーカーや

流通市場での「流言」に振り回されて、次々と新鋭機を

購入する事は、もうやめよう!」と強く思った。

同様に感じた消費者層も多かったかも知れない、スマホ

やミラーレス機の急速な台頭と合わせて、この時代から

一眼レフ市場の縮退(売れなくなる)が始まっていく。

2013年 OLYMPUS OM-D E-M1 発売

OLYMPUS初のμ4/3ハイエンド機が発売。

(ミラーレス・クラッシックス第14回記事参照)

この機体の発売時点でのOLYMPUSのニュースリリースには、

「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」

と書かれていた。

まあつまり、「従来型一眼レフ」とは4/3機の事であり、

「統合する」とは、「4/3機は、もう作りません」と宣言

した事と等価である。事実、これ以降では、4/3機や

4/3用レンズの新発売は無い。4/3用レンズについては、

OLYMPUS純正電子アダプターMMFシリーズ(1~3)で、

μ4/3機に装着できる。この機体OM-D E-M1等の一部の

像面位相差AF搭載の高級μ4/3機では、MMF-2等を使用

した際にも、AFの性能(速度・精度)低下は僅少であり、

この点においてもμ4/3機への移行を推奨した形となった。

(まあ勿論、もし、OM-D E-M1で、4/3機よりもAF性能が

低下したら、4/3機ユーザーからの大きな不評を買う為、

E-M1では、そうならないように、と細心の注意を払って、

AFの高性能化を実現したのだと思われる)

さて、これで4/3システムは残念ながら終焉だ。

僅かに10年間、実質的には7年程度の短期間しか

展開されなかった悲運のシステムである。

![_c0032138_07074460.jpg]()

一般初級中級消費者層における、4/3機の購入を躊躇

する理由は、例えば以下があげられる。

1)4/3用センサーは、小型故にピクセルピッチが狭く

なり、製造上の限界により、2000年代後半に各社で

起こった画素数競争に追従できなかった。

表:2000年代後期の代表的デジタル一眼レフの画素数

(FULLと記載した機体は、フルサイズ機。すなわち

APS-C型機と同じピクセルピッチで撮像センサーが製造

された場合、画素数を2倍まで高める事ができる)

2006年

CANON EOS Kiss DIGITAL X 約1000万画素

PENTAX K10D 約1000万画素

2007年

CANON EOS 40D 約1000万画素

CANON EOS-1Ds MarkⅢ 約2100万画素(FULL)

NIKON D300 約1200万画素

SONY α700 約1200万画素

2008年

CANON EOS 5D MarkⅡ 約2100万画素(FULL)

CANON EOS 50D 約1500万画素

CANON EOS Kiss X2 約1200万画素

NIKON D3X 約2400万画素(FULL)

PENTAX K20D 約1400万画素

SONY α900 約2400万画素(FULL)

2009年

CANON EOS 7D 約1800万画素

<4/3機との比較>

2005年 E-300(初期普及機) 約800万画素

2008年 E-520(本機) 約1000万画素

2010年 E-5(最終旗艦機) 約1200万画素

このように、各社デジタル一眼レフの撮像センサーが、

2000年代後半には、製造技術の進歩により、どんどんと

高画素化していく中、4/3機の画素数はだいぶ見劣りする。

(この課題の為、例えばE-5の発売時には、OLYMPUSより

「この機体は、APS-C機で言えば1800万画素に相当する」

等の発表があったが、同一ピクセルピッチから1.5倍に

換算しただけの、ある意味負け惜しみ的な「数字の遊び」

である為、真剣に聞くユーザー層等は居なかった)

まあ、実用上では、1000万画素もあれば十分ではあるが、

その当時、初めてデジタル一眼レフを購入する消費者層は、

できるだけ画素数の大きい機体を求めたのも事実だ。

ちなみに製造技術の進歩により(=撮像センサーのピクセル

ピッチを、より細かくするフォトマスク等、様々)高画素機

が作れるようになったからこそ、この時代のメーカーとか

流通市場等は、消費者層に対し「画素数の大きなカメラは、

良く写る高性能なカメラだ!」という風な、広告宣伝戦略を

取った訳だから、一般消費者層は、まんまと、その単純な

市場戦略に乗せられてしまった次第だ。

(このあたりの節操が無い市場戦略が、数年後の時代からの

カメラ市場の低迷に繋がっていくようにも分析している。

つまり「ユーザー/消費者層を下に見すぎている」訳だ)

![_c0032138_07074426.jpg]()

「センサーサイズが小さいから、画質が悪いのでは?」

「センサーサイズが小さいから、写真の背景がボケ無い」

「マウントアダプターを使うと望遠レンズになってしまう」

という消費者層や初級ユーザー層の不満に繋がっていく。

3)交換レンズが高価で、どれを買ったら良いかわからない。

4/3専用レンズは、ユーザー数が少なく、発売されてから

まだ日も浅い為、中古市場での流通数は少なく、中古相場

も高目である。市場でのユーザー評価も当然少ない。

また、そもそも発売されたレンズの種類そのものが少ない。

これらの課題により、ユーザー側で実用的な保有レンズの

ラインナップを組む事が難しい。

ちなみに、E三桁機のダブルズームレンズキットは、

どれも判で押したように、

「ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm/F3.5-5.6」と、

「ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm/F4-5.6」である。

これらの付属レンズの描写性能が低い訳では無いのだが、

なんとなく、いつも同じレンズばかりでは、交換レンズの

バリエーションが少ないように消費者層は感じるだろう。

さて、まあつまり、4/3機は、その4/3型(フルサイズの

1/4の面積)というセンサーサイズ上での規格が、そのまま

制約となってしまい、2000年代(特に後半期)における

各社デジタルカメラ(の技術)の速い進歩には追従できず、

どんどんと、ビハインド(他社から性能的に遅れている)

状態が大きくなってしまった訳だ。

さて、ここでまた実写レンズを交換しよう。

![_c0032138_07075090.jpg]()

40-150mm/f4-5.6

(2007年発売、ダブルズームキット用4/3望遠ズーム。

中古購入価格5,000円相当)を使用する。

![_c0032138_07075071.jpg]()

おいて、もし当時の初級中級層が、デジタル一眼レフの

購入を検討しようとした際の、他社製品を含む選択肢を

以下に挙げて置こう。

*2007年発売のデジタル一眼レフカメラ

(発売時の実勢価格表記はボディのみの値段)

初級機:約 9万円:OLYMPUS E-410

中級機:約12万円:OLYMPUS E-510

中級機:約15万円:CANON EOS 40D

上級機:約18万円:SONY α700

上級機:約20万円:OLYMPUS E-3

上級機:約23万円:NIKON D300

*2008年発売のデジタル一眼レフカメラ

(発売時の実勢価格表記はボディのみの値段)

初級機:約 6万円:OLYMPUS E-420

中級機:約 8万円:OLYMPUS E-520

初級機:約 9万円:CANON EOS Kiss X2

中級機:約15万円:CANON EOS 50D

中級機:約15万円:PENTAX K20D

高級機:約30万円:CANON EOS 5D MarkⅡ (FULL)

この表を見ると、まず、OLYMPUS機は、他社一眼レフ

に対して割安感を感じる。よって、仕様(スペック)的な

ビハインド(不利)が、あったとしても、安価な値段に

惹かれて購入するビギナー層は多かった事であろう。

第二に気づく事は、この2007年と2008年を断層と

して、デジタル一眼レフの低価格化が起こっている。

OLYMPUS機では、それが顕著であり、E-410/510から

E-420/520のマイナーチェンジで価格は約2/3だ。

ちなみに、CANON EOS 40D→EOS 50Dでは、価格

の変化は無いが、記録画素数が5割り増しに増加し、

画像エンジンも最新型が搭載されている。

まあでも、この「価格競争」は、消費者に取っては

好ましいが、メーカーにとっては厳しい状況であろう。

メーカー側は、デジタル一眼レフを普及させる事で、

交換レンズの販売と、より上位の機種への買い替え

(買い増し)を期待する事は、一応出来ると思う。

だが、その点、OLYMPUSに関しては、4/3機用の

交換レンズは種類が少なく、また、ビギナー層等の

オーナーが、あれこれ欲しがるレンズは、多くは無い。

また、OLYMPUS高級機への買い替えだが、E-3のみが

存在し、それは約20万円と高額な機種であるから、

ビギナー層が買える価格帯を越えてしまっている。

(注:上記の一覧表でも、高価な各社旗艦機については、

ビギナー層では購入不能な為、記載を省略している)

まあつまり、この時代のOLYMPUS 4/3機に関しては、

スペック(画素数や測距点数等)を気にする中級層や

初級マニア層等においてはウケが悪い。ただし、それら

の数値性能の事が理解できない入門層や初級層に対して

は価格メリットで売れるかも知れないが、この安価な

価格帯ではメーカー(OLYMPUS)としても利益は出にくく

関連製品(4/3交換レンズや、4/3上位機種)の販売

も期待できないならば、「カメラ事業」としては非常に

苦しい状況になっていると思われる。

まあ、2009年からは、ミラーレス機(μ4/3)に、4/3の

技術を転用し、OLYMPUSはこの時点ではカメラ事業を継続

できる事が出来たのだが・・ その話は、本記事とは直接

は関係が無いので、冗長になるため、やむなく割愛する。

(ミラーレス・クラッシックスの各記事を参照の事)

そして、そうであっても(μ4/3に移行した)4/3システム

が終焉したのは、紛れも無い事実である。

ちなみに、2020年6月にOLYMPUSがカメラ事業から撤退

(正確には、他社からの資本投下により分社化)した際に

経済系の報道(ニュース)等でも、OLYMPUSのカメラの

歴史について、多少書かれている記事も多々あったが・・

それらの記事の”不正確さ”は、目を疑うばかりであり、

「全くカメラの事を知らない経済記者が記事を書くと

こんな事になってしまうのか・・」と、驚くとともに、

「こんな調子(低レベル)では、他の市場分野の記事の

内容も、きっとアテにならないに違いない」という

感想(懸念)を強く持った次第であった。

それから、前表における、私の定義する「第二世代」

~「第三世代」のデジタル一眼レフだが、正直言うと、

個人的には魅力的な一眼レフが殆ど見当たらない。

よって、この世代の所有機も少なく、

2007年:SONY α700 :デジタル一眼第7回記事

2007年:OLYMPUS E-410:デジタル一眼第8回記事

2007年:NIKON D300 :デジタル一眼第9回記事

2009年:CANON EOS 7D :デジタル一眼第10回記事

・・の数機種を現有しているに過ぎない。

![_c0032138_07075540.jpg]()

ただ、ここまで長々と述べて来たように、本機発売当時

であってさえも、スペック的なビハインドがあった機種故に、

さらにそこから10数年が経過した現代において、この機体の

スペック等を評価するのは、完全に的外れだ。

まあ、本ブログでの独自用語で言えば

「仕様老朽化寿命が来てしまっていて、実用に適さない」

状態になっている。

ただまあ、本機の中古購入価格は、ダブルズームレンズ

とのセットで、僅かに15000円と、完全に二束三文だ。

で、OLYMPUSが撤退(分社化)したニュースを聞いた事で、

「ああ・・ 念の為、予備の4/3機を確保しておくか」

という趣旨で購入した機体である。4/3機は一応E-410を

現有し、それは完動品(動態保存品)ではあるが、

何かの際にまた、古い4/3用レンズを入手した際に、

安全に動作する母艦が必要だからだ。

![_c0032138_07075500.jpg]()

以下は、カタログスペックには現れにくい長所、短所を

主に説明していこう。

<長所>

*小型軽量(装備重量約580g、実測値)ながら

手ブレ補正内蔵、コントラストAF搭載等の他、実用上で

不足する性能は、あまり無く、仕様的によく纏められて

いる機体である。

*ダブルズームキットの望遠レンズとの組み合わせでは

約900gの装備重量となり、換算300mm級の望遠が

手ブレ補正付きで得られる一眼レフとしては、最軽量級

となる。

*ダブルズームキットの標準レンズは、14mm-42mmと

実焦点距離が短く、結果的に被写界深度を深く取る撮影

がやりやすく、イベント等における会場記録、スナップ

撮影、人物集合写真等で、ピンボケ等の失敗が、まず

起こらないシステムとなる。これは実用/業務撮影では

多大なメリットである。

*バッテリーの持ちが良い。これも実用/業務撮影では

安心して使える等のメリットに繋がる。

(ただし、バッテリーは従来機E-410等より、かなり

大型化されていて、これが僅かな重量増に繋がる)

*パーフェクトショットプレビュー機能(通称)がある。

これはカタログには、そういう名称で記載されているが

カメラ本体や説明書には、その記載は無く、単に

「ライブビュー時の、露出補正またはWBの効果比較」と

なっている。(商標または権利的な問題なのか?)

まあ、ライブビュー時にしか効かない機能であるので、

このままでは実用的とは言えないのだが、この発想

そのものは非常に有益なアイデアであると思う。

![_c0032138_07075585.jpg]()

設定パラメーターをいじくる(微調整する)のでは無く、

候補となる複数の効果設定の自動処理結果のプレビュー

の中から、目的に合った設定を選ぶという概念である。

確かPhotoshopのクラウド試作版(だったか? いわゆる

サーバーサイドアプリ/SaaS/ASP等と呼ばれた動作形式)

でも、多数の効果を予め掛けたサムネイル画像群の

中から、利用者が好みのものを選び出すという仕組みで

あったように記憶している。

この方式は、その後のカメラに殆ど搭載されていないが

(ユーザー側で、意味や利点が理解されないと思われる)

この優れた発想は、各種カメラでも、あるいは画像編集/

画像処理ソフト等でも、もっと活用するべきであろう。

注意点だが、ライブビュー時にパーフェクトショット

プレビュー機能を動作させ、露出補正やWB設定を選択

すると、以降、通常撮影モードに切り替えたり、または

電源OFF/再投入後でも、その設定が残ってしまう。

この仕様は良し悪しあり、一時的な設定変更か恒久的な

設定変更か、を選択できるようにしても良かったかも

知れない。(だけど、複雑すぎるか・・)

*シャッター音が比較的静粛である。

静かな公開イベント撮影等で有益だと思われるが、

そういうイベントは室内で行われる事が多く、

本機は低感度、かつ、交換レンズは開放F値が暗い物

が多い為、ちょっと長所には成り得ないかも知れない。

*終焉した4/3システムであり、(後年では)中古相場

が恐ろしく安価である。雨天等の過酷な撮影環境で

使い潰す消耗用の目的には最適のシステムであろう。

![_c0032138_07075595.jpg]()

*全スペック(記録画素数、センサーサイズ、AF測距点数、

連写性能等)が、いずれも、やや弱い。

まあ、時代背景的にやむをえないが、仮に何か1つでも特徴

的なスペックがあれば、それを活用できるのだが、全体的

にスペックが弱いので、ちょっと苦しい状況だ。

*ファインダー倍率が低い。

仕様上では0.92倍であるが、これはフルサイズに換算

すると、半分の0.46倍でしか無い。

目視において「ファインダーが狭い」と感じるのは、

ビギナーから上級層に至るまで、全てのユーザー層に

ウケが悪いであろうし、実際にも使い難く感じる。

(参考:この為、次の時代においてEVF化されたμ4/3機

では、1.4倍前後(換算0.7倍)迄、ファインダー

倍率を高める措置が取られた。これで感覚的には

一眼レフの光学ファインダー並みの倍率となる)

本機における対策としては、別売純正付属品の

「マグニファイヤー(拡大)アイカップ ME-1」を

装着する事が簡便であろう(下写真)

![_c0032138_07080468.jpg]()

・現在では販売終了品で、やや入手困難

・やや高価(定価5000円+税)

・カメラから脱落(紛失)し易いので要注意

・再度の視度調整が必須

・眼鏡等使用者では、ややケラれるかも知れない(未確認)

・1.2倍の倍率でしか無く、換算0.55倍程度でしか無い

という課題を持っている。

*アートフィルター(エフェクト)が未搭載。

同時代の、E-30、E-620等には搭載されているが、

僅かに本機では間に合っていなかった。

これがあると、Lo-Fi母艦等への用途が開けていたので

惜しかった。(まあ、E-30等でも、近代の相場は安価

であるし、勿論、OLYMPUSのμ4/3機にはエフェクトが

あるので基本的には問題無い。単なる「無いものねだり」

な話なので、意味の無い評価かも知れない)

*1ダイヤル機である事。

本機では、1つしか無い電子ダイヤルを、絞り優先モード

で、絞り値か露出補正のいずれかにアサイン可能という

希少な機能が搭載されているが、そんな機能を付けるより、

そもそも電子ダイヤル数が足りない事が課題である。

*記録メディアが「CF」または「xD」と、古臭い。

両者とも、現代2020年代では入手困難であり、

PC等へカードから画像を読み込む際にも、これら対応の

カードリーダーが必要となる。

でもまあ、これは本機の発売時点の時代を考えると

古い規格の採用は、やむを得ないであろう。

むしろ、昔にCFやxDカードを、いくつか予備で買って

おいた物が、現代では全く使わなくなった為、それら

を本機で使う事が出来て、助かっている。

しかし、仮にビギナー層等が本機を中古で買った際、

「xDピクチャーカードって、どこに売っているのだ?」

等という状態となるかも知れない。

(ちなみに、現代では、かろうじてOLYMPUS純正品を

通販で買えるが、容量と比べ、とても高価である)

![_c0032138_07080400.jpg]()

無い機体だ。長所(小型軽量、消耗用、特定の撮影条件

で歩留まり向上できる)を上手く活かせるならば、

現代においても十分に実用機であろう。

![_c0032138_07080487.jpg]()

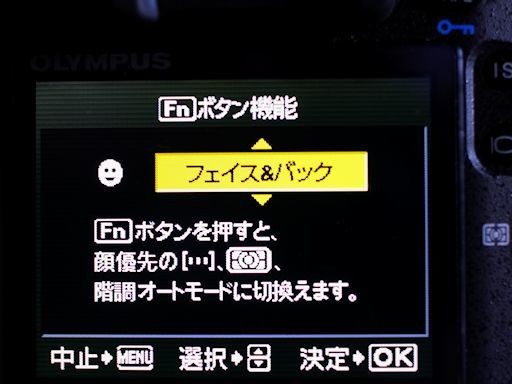

1回押すだけで、顔検出のフルオートモードに切り替わる)

が、本機発売時には話題となったが、個人的には、これは

長所(特徴)とは見なしていない。

すなわち、実務上あるいは人間関係上で、失敗の許されない

「人物撮影」の分野であるがこそ、一眼レフを使う中上級層

ならば慎重なまでに、細かいカメラ設定を行う筈であろう。

失敗しにくい”初心者モード”を搭載するならば、それは

一眼レフでは無く、コンパクト機または携帯電話カメラ

(後にスマホカメラ)に搭載するべきだ。

そういう企画上のブレからか? 後年の各社の機体には

あまり類似の機能(=全自動化する人物撮影モード)が

搭載された実例は少ない。(=デファクト化しなかった)

でもまあ、この発想(パラメーターを総括的に扱う。

PC上のExcelで言うところのマクロ機能のような概念)

は、褒めるべきであり、ちゃんと、この発想を実用的

(初級者向けではなく、本格的な撮影)に応用できた

ならば、操作系の概念発展に役立ったと思う。

その後の時代(2010年代)、さらにカメラの操作系は

増えすぎた機能に対応できていないビハインド(遅れた)

状況なので、こうした僅かな企画ミスが、操作系関連の

技術発展の芽を摘んでしまったならば、ちょっと残念だ。

・・というか、もっと残念なのは、後年のSONY NEX-7

(2012)やPENTAX KP(2017)の例もあるが、あまりに

高度な操作系概念を搭載した先進的な機種は、一般ユーザー

はもとより、専門的評価者等に至るまで、その有益性が

全く理解できず、高(好)評価が得られない事である。

つまり、誰もちゃんと高機能カメラを使いこなせない、

という、その事実である。

まあ、本機での「複数効果の同時プレビュー」および

「複数パラメーターの総括的な設定操作」という操作系

概念は優れていると思うので、これらについては、

個人的には多いに参考にさせていただこう、何かの際

(例えば、自分でソフトを開発する際等)に、きっと

役立つと思う。(下図は、そうした自作ソフトの例)

![_c0032138_07080593.jpg]()

ポジションの銀塩一眼レフであるが・・

OLYMPUSの銀塩OMシリーズにおいては、本機に相当する

中級機という位置づけの機体が、どうにも見当たらない

ように思える。(あえて言えば、OM20(未所有)か?)

まあ、時代の差異とともに、設計思想や市場の状況等も

全てが違うのだから、そういう事もあるだろう。

今回の記事では、対応する銀塩機の紹介は無しとしておく。

![_c0032138_07085040.jpg]()

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★☆

【購入時コスパ 】★★★★☆(中古購入価格:5,000円相当)

【完成度(当時)】★★★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.8点

総合点は、案の定伸びていないが、まあ破格の値段で

購入しているので、コスパ評価のみ突出している。

完成度=3.5点(まずまず)であり、発売当時としては

地道に良く作り込んてあるローコストな中級機という

印象だ。現代においては、「消耗用実用機」として

活用するのが望ましいであろう。

----

では、本記事はこのあたりまでで、次回シリーズ記事に

続くが、いつも書いているように、2010年代後半以降

に新発売されたデジタル一眼レフで、「魅力的な機体が

皆無」という壊滅的な市場状況の為、当面は適宜入手した

古い時代の機体等を不定期で紹介する記事となるだろう。

ついて時代背景等を含めた評価を行っている。

今回は補足編として、やや古い時代に発売された

4/3(フォーサーズ)一眼レフを紹介する。

これは本シリーズ第16回記事で定義した「第三世代」

(デジタル一眼レフが実用的に改善された時代)

に属するデジタル一眼レフである。

また、本機は、本シリーズ第8回記事で紹介した、

OLYMPUS E-410(2007年)の翌年に発売された機種

となっている。

ご存知の通り、2020年にOLYMPUSは、カメラ事業を

分社化し、現在は「日本産業パートナーズ株式会社」

(JIP)の元で、「OMデジタルソリューションズ」社

により、カメラ等の製造販売・サポート等を行って

いるが、まだこの時代では純粋にOLYMPUS社の中での

カメラ事業であった。

以降、本機E-520を取り巻く状況や、カメラ自身の特徴

等について紹介する。

実写における装着レンズは3種類用意しており、いずれも

4/3(フォーサーズ)マウントである。

記事中で適宜レンズを交換しながら進めていく。

まずは最初の実写システム。

レンズは、OLYMPUS ZUIKO DIGITAL 50mm/f2 Macro

(2003年発売、4/3用のAF1/2倍マクロ)

を使用する。

ここからは、OLYMPUSのOM機および4/3機の簡単な歴史、

そして本機の時代の他社デジタル機の市場状況について

説明しておこう。

1972年 OLYMPUS M-1(後にOM-1)発売

当時、世界最小&最軽量の銀塩MF(機械式)一眼レフ。

この機体での、小型化思想、および徹底的な汎用化・

標準化設計思想、さらには「宇宙からバクテリアまで」

(撮れる)と呼ばれた豊富な交換レンズラインナップは、

市場に大きなインパクトを与えた。

設計者は、ご存知、天才と称された「米谷(まいたに)

美久(よしひさ)氏(故人、1933~2009年)である。

米谷氏は本機E-520発売時(2008)は、ご存命であり、

翌年、OLYMPUS初のμ4/3機で、彼が銀塩時代に開発

したPEN(ペン)をオマージュしたデジタル機である

「OLYMPUS PEN E-P1」の発売(2009年7月3日)を

見届けるように、同年同月に他界している。

1985年 「αショック」

ミノルタが初の「実用的」AF一眼レフシステム

α(-7000等、および多数のAF交換レンズ群)を発売。

この出来事はセンセーショナルであり、各社一斉に

銀塩一眼レフのAF化(開発)に追従した。

1986年 OLYMPUS OM707発売

MINOLTA αに追従し、OLYMPUSもAF一眼レフを発売。

しかしながら、急ごしらえのこの機体には仕様上の

様々な課題があり、市場で受け入れられる事はなく、

残念ながら、この時点でOLYMPUSの銀塩一眼レフの

AF化の道は途絶えてしまった。

(前述の米谷技師が居たのに、何故、こんな事になって

しまったのか?は、米谷氏は直前の1984年に取締役

に就任し、恐らく開発業務の最前線からは既に離れて

しまっていたのではなかろうか?と推測している)

1980年代~1990年代 OM-SYSTEM

銀塩一眼レフのAF化に事実上失敗したOLYMPUSは、

1990年代までの銀塩時代を通じ、従来からのMFのままの

OM-SYSTEM(注:OM SYSTEM、OMシステム表記もあり)

の販売を継続した。

しかしながら、新製品一眼レフの開発ペースは鈍化、

1990年代では殆どOMの新機種は発売されていない。

(銀塩一眼レフ・クラッシックス第13回OM-4Ti、

同第22回OM2000記事を参照)

カメラ事業が相当に苦しそうであるが、まず、この時代

銀塩AFコンパクト機の「μ(ミュー)シリーズ」が好調で

あった事。さらには、海外ではまだまだMF一眼レフの需要

もあった事。そして、OM-SYSTEM製品(一眼レフ、Zuiko

交換レンズ群、その他アクセサリー)の値上げ等の措置

により、OLYMPUSは、この時代もカメラ事業を継続できた。

2000年代初頭にデジタル時代に入ると、OLYMPUSは、

およそ20年ぶりに、レンズ交換式カメラ(一眼レフ)

の新規開発を始める。

当初、KODAKとの共同開発が表明された。

(KODAKの役割は、撮像センサーの供給であろう。

フィルムメーカーではあるが、デジタル化の予測が

あった為、KODAKはデジタル技術開発に積極的であった)

4/3規格には、後にFUJIFILMやPANASONICが参加を

するのだが、それらからの4/3製品の追従は当初は無く、

後年にPANASONICからの数機種のみがあるのだが、

実質的には、ほぼOLYMPUSの孤軍奮闘という形だ。

(注:正式には「Panasonic」と先頭のみ大文字だが、

本記事等では他社表記と揃え、PANSONICと表記する)

その初号機は、新規4/3マウントのE-1である。

他社のデジタル一眼レフの、ほぼ全てが従来の銀塩AF

マウントを踏襲(CANON EF、NIKON F、PENTAX K(AF)、

(KONICA)MINOLTA α(AF)(A))であったにも関わらず、

4/3マウントは全くの新規である。

ただでさえ高価な(30万円以上もしていた)各社の

同時代の初期デジタル一眼レフにおいて、交換レンズ

まで新規購入するのは厳しい。E-1は結局高価すぎて

買えず、私が購入した初の4/3機は、翌2004年発売の

OLYMPUS E-300のレンズキットとなった(故障廃棄)

センサーサイズの小さい4/3機は、カタログスペック上

の不利があるが、銀塩時代からの「オリンパス党」の

マニア層、あるいは市場関係者(4/3陣営)からは、

好感を持って4/3システムは受け入れられた。

特に、この初期OLYMPUS 4/3機での青色発色傾向を

「オリンパス・ブルー」(稀に「コダック・ブルー」とも)

と呼び、その話が初期4/3機の市場参入を支えたと思う。

(注:後年の私の分析では、この2000年代前半の各社

デジタルカメラにおいては、短波長域(青色等)での

撮像センサーの感度低下を補正する意味で、画像処理部

等で、短波長側のエンハンス(増強)処理を行っている

ケースが多々みられる。まあつまり「オリンパス・ブルー」

は、OLYMPUS 4/3機だけの特徴では無く、類似の特性を

持つデジタル機が、同時代には多数存在した訳だ。

また、青色増強処理を行っている機体では、青色よりも

短波長である「藍色」「菫色」等の発色が、現物とは

似ても似つかぬ色味となる。→それはそれで面白い)

また、このOLYMPUS E-1ではCCDセンサーを超音波で

振動させ、付着したゴミを自動的に除去する「SSWF」

機能(ダストリダクション)がカメラで初搭載された。

聞くところによると、撮影前(電源投入時)にゴミを

自動除去する機能はOLYMPUS社の特許となっていたとの事。

で、後年に他社が同様の機能をデジタル一眼レフ等に搭載

した際には、「撮影後(電源OFF)時に、ゴミを取る」

又は「電源ON時か電源OFF時のゴミ除去動作を選択できる」

あるいは「オリンパス社と技術ライセンス(特許使用権)

契約を結ぶ」という方法論で、その特許を、回避または

転用していたと推測できる。(注:あくまで推測だ)

なお、本機E-520では、電源ON時およびライブビューの

ON/OFF時、ピクセルマッピング時にSSWF(ゴミ取り)が

動作する。

なお、電源OFF時にもガタガタと大きな音と振動があるが、

これはSSWFではなく、「IS(手ブレ補正)機能の初期化

調整の為に行われている」と取扱説明書に記載がある。

ペンタプリズム無しの特徴的デザインを持つ普及機。

(上写真。故障につき実写できず)

この機体から、4/3の一般層への普及が始まった。

2005年での、私の中古購入価格は、レンズキットで

5万円と、やっと普通の価格帯で、デジタル機が購入

できるようになっていた。

2005年~2006年 E-500、E-330、E-400

4/3機の市場普及を狙った入門機群(いずれも未所有)

E-330では、一眼レフ初の「ライブビュー」機能を搭載。

また、2006年にE-330をベースとした、PANASONIC版の

4/3機である「PANASONIC LUMIX DMC-L1」が発売

されている。

E-3は、E-1の後継のハイエンド機だ(未所有)

ここからEヒトケタ機をハイエンド(上級機)とし、

E三桁機を初級中級機(400,500,600の順)とする

型番ルールが確立したと思われる。

E-510には、オリンパスで初めてボディ内手ブレ補正

が搭載され、続くE三桁機の500番台、600番台機

にも手ブレ補正が搭載された。

E-410は、発売当時では恐らく最軽量のデジタル

一眼レフだ。本シリーズ第8回記事で紹介済みだが、

E-400番台機には、内蔵手ブレ補正機能は無い。

また、この年、E-510をベースとしたPANASONIC版の

4/3機である「PANASONIC LUMIX DMC-L10」が発売

されている。

なお、これらLUMIX DMC-Lシリーズは、PANASONICと

OLYMPUSの共同開発だと思われる。ここまでの時代の

PANASONICには、レンズ交換式(一眼レフ)カメラの

開発実績は無かったからだ。

ただし、この時代の直前では、関西圏において、

京セラ(CONTAX)および(KONICA)MINOLTA(α)の

カメラメーカー2社が、(デジタル)カメラ事業から

相次いで撤退している。これらの企業でのカメラ技術者

は、PANASONIC/SONY/サムスン電子等の、家電系の

新興カメラメーカーに流出したと推測している。

これらの熟練カメラ技術者の寄与により、2008年には、

PANASONICより、初のミラーレス(μ4/3)機である

LUMIX DMC-G1(ミラーレス・クラッシックス第1回)

が発売。また、SONYでもミラーレス機NEXシリーズ

(NEX-3/5 2010年~、ミラーレス第4回、第8回記事)

等の新規開発に貢献した、と推察している。

2008年 E-30、E-420、E-520

Eフタケタ機の新シリーズ(中級機)E-30が発売

されたが、Eフタケタ機は、これが唯一となった。

E-30には、アートフィルター(エフェクト)が

初搭載された。(残念ながら本機E-520に、アート

フィルター機能は無い)

また、E-420/520ではコントラストAF機能が

初搭載されている。(ハイスピードイメージャAF)

後述するが、E-420/520は、従前のE-410/510の

マイナーチェンジ版機種だが、大幅なコストダウンを

実現している。

さて、歴史が本機E-520の時代に到達したところで、

ここで装着レンズを交代する。

(2010年代前半発売、新古品購入価格1,000円)

こちらは「トイレンズ」である。トイレンズあるいは

「Lo-Fi」の意味、意義等については冗長になるため、

本記事では割愛する。

で、トイレンズは本来はエフェクト(アートフィルター)

と相性が良いのだが、本機E-520は、僅かな時代的/機種

ランク的な差で、アートフィルター機能が搭載されていない。

これを「弱点だ」と、言えなくは無いが、まあタイミング

的に、やむを得ないであろう。

なお、様々な種類の、特性が大きく異なるレンズを交換

して装着する事は、カメラ本体の長所短所を把握する上

でも、とても役に立つ手法である。

ちなみに、こうした電子接点の無いレンズを装着時でも、

本機では「IS」ボタンを押す事で、手ブレ補正の設定を

行って、手ブレ補正機能を有効化する事ができる。

その際、手動の焦点距離調整機能があるが、本HOLGAレンズ

を使用時では丁度60mmとなる設定が無いので、55mm等の

近い焦点距離に合わせておけば良い。

ボディ内手ブレ補正、アートフィルター、自在アングル

液晶モニター等を搭載した中上級機(未所有)

他に、この時代では海外向けE三桁機が存在したが、

それらの国内販売は無い。

2009年 OLYMPUS PEN E-P1

OLYMPUS初のμ4/3機が発売。この時点においては、

「もう、OLYMPUSは4/3機を主力とはしないのだろうな」

と、多くの消費者層や市場関係者等は感じていただろう。

この機体の発売後、量販店や中古専門店においては、

4/3機の新品および中古機の投げ売り(相場下落)が

始まった。(私の所有するE-410も、この時代に、

新品価格15,000円と、非常に安価に購入している)

2010年 E-5

E-3およびE-1の後継のハイエンド機であり、

実質的な最後の4/3機となった。

これ以降、4/3機の新規発売は(各社からも)無い。

2011年以降

東日本大震災等の大災害もあったが、やはりE-5以降の

4/3機の新発売は無い。

2012年 フルサイズ元年

一眼レフメーカー各社から、フルサイズ一眼レフが

出揃った年である。

各社は、(高価な)フルサイズ機の販売を促進する為、

「撮像センサーの面積が大きいカメラは良く写る」という

風に市場(消費者層)へ強くアピールする戦略を取った。

ただまあ、ほんの数年前までは、メーカーや市場では

「画素数が大きいカメラが良く写る」と、さんざん言って

いたので、なんだか個人的には「このようにメーカーや

流通市場での「流言」に振り回されて、次々と新鋭機を

購入する事は、もうやめよう!」と強く思った。

同様に感じた消費者層も多かったかも知れない、スマホ

やミラーレス機の急速な台頭と合わせて、この時代から

一眼レフ市場の縮退(売れなくなる)が始まっていく。

2013年 OLYMPUS OM-D E-M1 発売

OLYMPUS初のμ4/3ハイエンド機が発売。

(ミラーレス・クラッシックス第14回記事参照)

この機体の発売時点でのOLYMPUSのニュースリリースには、

「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」

と書かれていた。

まあつまり、「従来型一眼レフ」とは4/3機の事であり、

「統合する」とは、「4/3機は、もう作りません」と宣言

した事と等価である。事実、これ以降では、4/3機や

4/3用レンズの新発売は無い。4/3用レンズについては、

OLYMPUS純正電子アダプターMMFシリーズ(1~3)で、

μ4/3機に装着できる。この機体OM-D E-M1等の一部の

像面位相差AF搭載の高級μ4/3機では、MMF-2等を使用

した際にも、AFの性能(速度・精度)低下は僅少であり、

この点においてもμ4/3機への移行を推奨した形となった。

(まあ勿論、もし、OM-D E-M1で、4/3機よりもAF性能が

低下したら、4/3機ユーザーからの大きな不評を買う為、

E-M1では、そうならないように、と細心の注意を払って、

AFの高性能化を実現したのだと思われる)

さて、これで4/3システムは残念ながら終焉だ。

僅かに10年間、実質的には7年程度の短期間しか

展開されなかった悲運のシステムである。

一般初級中級消費者層における、4/3機の購入を躊躇

する理由は、例えば以下があげられる。

1)4/3用センサーは、小型故にピクセルピッチが狭く

なり、製造上の限界により、2000年代後半に各社で

起こった画素数競争に追従できなかった。

表:2000年代後期の代表的デジタル一眼レフの画素数

(FULLと記載した機体は、フルサイズ機。すなわち

APS-C型機と同じピクセルピッチで撮像センサーが製造

された場合、画素数を2倍まで高める事ができる)

2006年

CANON EOS Kiss DIGITAL X 約1000万画素

PENTAX K10D 約1000万画素

2007年

CANON EOS 40D 約1000万画素

CANON EOS-1Ds MarkⅢ 約2100万画素(FULL)

NIKON D300 約1200万画素

SONY α700 約1200万画素

2008年

CANON EOS 5D MarkⅡ 約2100万画素(FULL)

CANON EOS 50D 約1500万画素

CANON EOS Kiss X2 約1200万画素

NIKON D3X 約2400万画素(FULL)

PENTAX K20D 約1400万画素

SONY α900 約2400万画素(FULL)

2009年

CANON EOS 7D 約1800万画素

<4/3機との比較>

2005年 E-300(初期普及機) 約800万画素

2008年 E-520(本機) 約1000万画素

2010年 E-5(最終旗艦機) 約1200万画素

このように、各社デジタル一眼レフの撮像センサーが、

2000年代後半には、製造技術の進歩により、どんどんと

高画素化していく中、4/3機の画素数はだいぶ見劣りする。

(この課題の為、例えばE-5の発売時には、OLYMPUSより

「この機体は、APS-C機で言えば1800万画素に相当する」

等の発表があったが、同一ピクセルピッチから1.5倍に

換算しただけの、ある意味負け惜しみ的な「数字の遊び」

である為、真剣に聞くユーザー層等は居なかった)

まあ、実用上では、1000万画素もあれば十分ではあるが、

その当時、初めてデジタル一眼レフを購入する消費者層は、

できるだけ画素数の大きい機体を求めたのも事実だ。

ちなみに製造技術の進歩により(=撮像センサーのピクセル

ピッチを、より細かくするフォトマスク等、様々)高画素機

が作れるようになったからこそ、この時代のメーカーとか

流通市場等は、消費者層に対し「画素数の大きなカメラは、

良く写る高性能なカメラだ!」という風な、広告宣伝戦略を

取った訳だから、一般消費者層は、まんまと、その単純な

市場戦略に乗せられてしまった次第だ。

(このあたりの節操が無い市場戦略が、数年後の時代からの

カメラ市場の低迷に繋がっていくようにも分析している。

つまり「ユーザー/消費者層を下に見すぎている」訳だ)

「センサーサイズが小さいから、画質が悪いのでは?」

「センサーサイズが小さいから、写真の背景がボケ無い」

「マウントアダプターを使うと望遠レンズになってしまう」

という消費者層や初級ユーザー層の不満に繋がっていく。

3)交換レンズが高価で、どれを買ったら良いかわからない。

4/3専用レンズは、ユーザー数が少なく、発売されてから

まだ日も浅い為、中古市場での流通数は少なく、中古相場

も高目である。市場でのユーザー評価も当然少ない。

また、そもそも発売されたレンズの種類そのものが少ない。

これらの課題により、ユーザー側で実用的な保有レンズの

ラインナップを組む事が難しい。

ちなみに、E三桁機のダブルズームレンズキットは、

どれも判で押したように、

「ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm/F3.5-5.6」と、

「ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm/F4-5.6」である。

これらの付属レンズの描写性能が低い訳では無いのだが、

なんとなく、いつも同じレンズばかりでは、交換レンズの

バリエーションが少ないように消費者層は感じるだろう。

さて、まあつまり、4/3機は、その4/3型(フルサイズの

1/4の面積)というセンサーサイズ上での規格が、そのまま

制約となってしまい、2000年代(特に後半期)における

各社デジタルカメラ(の技術)の速い進歩には追従できず、

どんどんと、ビハインド(他社から性能的に遅れている)

状態が大きくなってしまった訳だ。

さて、ここでまた実写レンズを交換しよう。

40-150mm/f4-5.6

(2007年発売、ダブルズームキット用4/3望遠ズーム。

中古購入価格5,000円相当)を使用する。

おいて、もし当時の初級中級層が、デジタル一眼レフの

購入を検討しようとした際の、他社製品を含む選択肢を

以下に挙げて置こう。

*2007年発売のデジタル一眼レフカメラ

(発売時の実勢価格表記はボディのみの値段)

初級機:約 9万円:OLYMPUS E-410

中級機:約12万円:OLYMPUS E-510

中級機:約15万円:CANON EOS 40D

上級機:約18万円:SONY α700

上級機:約20万円:OLYMPUS E-3

上級機:約23万円:NIKON D300

*2008年発売のデジタル一眼レフカメラ

(発売時の実勢価格表記はボディのみの値段)

初級機:約 6万円:OLYMPUS E-420

中級機:約 8万円:OLYMPUS E-520

初級機:約 9万円:CANON EOS Kiss X2

中級機:約15万円:CANON EOS 50D

中級機:約15万円:PENTAX K20D

高級機:約30万円:CANON EOS 5D MarkⅡ (FULL)

この表を見ると、まず、OLYMPUS機は、他社一眼レフ

に対して割安感を感じる。よって、仕様(スペック)的な

ビハインド(不利)が、あったとしても、安価な値段に

惹かれて購入するビギナー層は多かった事であろう。

第二に気づく事は、この2007年と2008年を断層と

して、デジタル一眼レフの低価格化が起こっている。

OLYMPUS機では、それが顕著であり、E-410/510から

E-420/520のマイナーチェンジで価格は約2/3だ。

ちなみに、CANON EOS 40D→EOS 50Dでは、価格

の変化は無いが、記録画素数が5割り増しに増加し、

画像エンジンも最新型が搭載されている。

まあでも、この「価格競争」は、消費者に取っては

好ましいが、メーカーにとっては厳しい状況であろう。

メーカー側は、デジタル一眼レフを普及させる事で、

交換レンズの販売と、より上位の機種への買い替え

(買い増し)を期待する事は、一応出来ると思う。

だが、その点、OLYMPUSに関しては、4/3機用の

交換レンズは種類が少なく、また、ビギナー層等の

オーナーが、あれこれ欲しがるレンズは、多くは無い。

また、OLYMPUS高級機への買い替えだが、E-3のみが

存在し、それは約20万円と高額な機種であるから、

ビギナー層が買える価格帯を越えてしまっている。

(注:上記の一覧表でも、高価な各社旗艦機については、

ビギナー層では購入不能な為、記載を省略している)

まあつまり、この時代のOLYMPUS 4/3機に関しては、

スペック(画素数や測距点数等)を気にする中級層や

初級マニア層等においてはウケが悪い。ただし、それら

の数値性能の事が理解できない入門層や初級層に対して

は価格メリットで売れるかも知れないが、この安価な

価格帯ではメーカー(OLYMPUS)としても利益は出にくく

関連製品(4/3交換レンズや、4/3上位機種)の販売

も期待できないならば、「カメラ事業」としては非常に

苦しい状況になっていると思われる。

まあ、2009年からは、ミラーレス機(μ4/3)に、4/3の

技術を転用し、OLYMPUSはこの時点ではカメラ事業を継続

できる事が出来たのだが・・ その話は、本記事とは直接

は関係が無いので、冗長になるため、やむなく割愛する。

(ミラーレス・クラッシックスの各記事を参照の事)

そして、そうであっても(μ4/3に移行した)4/3システム

が終焉したのは、紛れも無い事実である。

ちなみに、2020年6月にOLYMPUSがカメラ事業から撤退

(正確には、他社からの資本投下により分社化)した際に

経済系の報道(ニュース)等でも、OLYMPUSのカメラの

歴史について、多少書かれている記事も多々あったが・・

それらの記事の”不正確さ”は、目を疑うばかりであり、

「全くカメラの事を知らない経済記者が記事を書くと

こんな事になってしまうのか・・」と、驚くとともに、

「こんな調子(低レベル)では、他の市場分野の記事の

内容も、きっとアテにならないに違いない」という

感想(懸念)を強く持った次第であった。

それから、前表における、私の定義する「第二世代」

~「第三世代」のデジタル一眼レフだが、正直言うと、

個人的には魅力的な一眼レフが殆ど見当たらない。

よって、この世代の所有機も少なく、

2007年:SONY α700 :デジタル一眼第7回記事

2007年:OLYMPUS E-410:デジタル一眼第8回記事

2007年:NIKON D300 :デジタル一眼第9回記事

2009年:CANON EOS 7D :デジタル一眼第10回記事

・・の数機種を現有しているに過ぎない。

ただ、ここまで長々と述べて来たように、本機発売当時

であってさえも、スペック的なビハインドがあった機種故に、

さらにそこから10数年が経過した現代において、この機体の

スペック等を評価するのは、完全に的外れだ。

まあ、本ブログでの独自用語で言えば

「仕様老朽化寿命が来てしまっていて、実用に適さない」

状態になっている。

ただまあ、本機の中古購入価格は、ダブルズームレンズ

とのセットで、僅かに15000円と、完全に二束三文だ。

で、OLYMPUSが撤退(分社化)したニュースを聞いた事で、

「ああ・・ 念の為、予備の4/3機を確保しておくか」

という趣旨で購入した機体である。4/3機は一応E-410を

現有し、それは完動品(動態保存品)ではあるが、

何かの際にまた、古い4/3用レンズを入手した際に、

安全に動作する母艦が必要だからだ。

以下は、カタログスペックには現れにくい長所、短所を

主に説明していこう。

<長所>

*小型軽量(装備重量約580g、実測値)ながら

手ブレ補正内蔵、コントラストAF搭載等の他、実用上で

不足する性能は、あまり無く、仕様的によく纏められて

いる機体である。

*ダブルズームキットの望遠レンズとの組み合わせでは

約900gの装備重量となり、換算300mm級の望遠が

手ブレ補正付きで得られる一眼レフとしては、最軽量級

となる。

*ダブルズームキットの標準レンズは、14mm-42mmと

実焦点距離が短く、結果的に被写界深度を深く取る撮影

がやりやすく、イベント等における会場記録、スナップ

撮影、人物集合写真等で、ピンボケ等の失敗が、まず

起こらないシステムとなる。これは実用/業務撮影では

多大なメリットである。

*バッテリーの持ちが良い。これも実用/業務撮影では

安心して使える等のメリットに繋がる。

(ただし、バッテリーは従来機E-410等より、かなり

大型化されていて、これが僅かな重量増に繋がる)

*パーフェクトショットプレビュー機能(通称)がある。

これはカタログには、そういう名称で記載されているが

カメラ本体や説明書には、その記載は無く、単に

「ライブビュー時の、露出補正またはWBの効果比較」と

なっている。(商標または権利的な問題なのか?)

まあ、ライブビュー時にしか効かない機能であるので、

このままでは実用的とは言えないのだが、この発想

そのものは非常に有益なアイデアであると思う。

設定パラメーターをいじくる(微調整する)のでは無く、

候補となる複数の効果設定の自動処理結果のプレビュー

の中から、目的に合った設定を選ぶという概念である。

確かPhotoshopのクラウド試作版(だったか? いわゆる

サーバーサイドアプリ/SaaS/ASP等と呼ばれた動作形式)

でも、多数の効果を予め掛けたサムネイル画像群の

中から、利用者が好みのものを選び出すという仕組みで

あったように記憶している。

この方式は、その後のカメラに殆ど搭載されていないが

(ユーザー側で、意味や利点が理解されないと思われる)

この優れた発想は、各種カメラでも、あるいは画像編集/

画像処理ソフト等でも、もっと活用するべきであろう。

注意点だが、ライブビュー時にパーフェクトショット

プレビュー機能を動作させ、露出補正やWB設定を選択

すると、以降、通常撮影モードに切り替えたり、または

電源OFF/再投入後でも、その設定が残ってしまう。

この仕様は良し悪しあり、一時的な設定変更か恒久的な

設定変更か、を選択できるようにしても良かったかも

知れない。(だけど、複雑すぎるか・・)

*シャッター音が比較的静粛である。

静かな公開イベント撮影等で有益だと思われるが、

そういうイベントは室内で行われる事が多く、

本機は低感度、かつ、交換レンズは開放F値が暗い物

が多い為、ちょっと長所には成り得ないかも知れない。

*終焉した4/3システムであり、(後年では)中古相場

が恐ろしく安価である。雨天等の過酷な撮影環境で

使い潰す消耗用の目的には最適のシステムであろう。

*全スペック(記録画素数、センサーサイズ、AF測距点数、

連写性能等)が、いずれも、やや弱い。

まあ、時代背景的にやむをえないが、仮に何か1つでも特徴

的なスペックがあれば、それを活用できるのだが、全体的

にスペックが弱いので、ちょっと苦しい状況だ。

*ファインダー倍率が低い。

仕様上では0.92倍であるが、これはフルサイズに換算

すると、半分の0.46倍でしか無い。

目視において「ファインダーが狭い」と感じるのは、

ビギナーから上級層に至るまで、全てのユーザー層に

ウケが悪いであろうし、実際にも使い難く感じる。

(参考:この為、次の時代においてEVF化されたμ4/3機

では、1.4倍前後(換算0.7倍)迄、ファインダー

倍率を高める措置が取られた。これで感覚的には

一眼レフの光学ファインダー並みの倍率となる)

本機における対策としては、別売純正付属品の

「マグニファイヤー(拡大)アイカップ ME-1」を

装着する事が簡便であろう(下写真)

・現在では販売終了品で、やや入手困難

・やや高価(定価5000円+税)

・カメラから脱落(紛失)し易いので要注意

・再度の視度調整が必須

・眼鏡等使用者では、ややケラれるかも知れない(未確認)

・1.2倍の倍率でしか無く、換算0.55倍程度でしか無い

という課題を持っている。

*アートフィルター(エフェクト)が未搭載。

同時代の、E-30、E-620等には搭載されているが、

僅かに本機では間に合っていなかった。

これがあると、Lo-Fi母艦等への用途が開けていたので

惜しかった。(まあ、E-30等でも、近代の相場は安価

であるし、勿論、OLYMPUSのμ4/3機にはエフェクトが

あるので基本的には問題無い。単なる「無いものねだり」

な話なので、意味の無い評価かも知れない)

*1ダイヤル機である事。

本機では、1つしか無い電子ダイヤルを、絞り優先モード

で、絞り値か露出補正のいずれかにアサイン可能という

希少な機能が搭載されているが、そんな機能を付けるより、

そもそも電子ダイヤル数が足りない事が課題である。

*記録メディアが「CF」または「xD」と、古臭い。

両者とも、現代2020年代では入手困難であり、

PC等へカードから画像を読み込む際にも、これら対応の

カードリーダーが必要となる。

でもまあ、これは本機の発売時点の時代を考えると

古い規格の採用は、やむを得ないであろう。

むしろ、昔にCFやxDカードを、いくつか予備で買って

おいた物が、現代では全く使わなくなった為、それら

を本機で使う事が出来て、助かっている。

しかし、仮にビギナー層等が本機を中古で買った際、

「xDピクチャーカードって、どこに売っているのだ?」

等という状態となるかも知れない。

(ちなみに、現代では、かろうじてOLYMPUS純正品を

通販で買えるが、容量と比べ、とても高価である)

無い機体だ。長所(小型軽量、消耗用、特定の撮影条件

で歩留まり向上できる)を上手く活かせるならば、

現代においても十分に実用機であろう。

1回押すだけで、顔検出のフルオートモードに切り替わる)

が、本機発売時には話題となったが、個人的には、これは

長所(特徴)とは見なしていない。

すなわち、実務上あるいは人間関係上で、失敗の許されない

「人物撮影」の分野であるがこそ、一眼レフを使う中上級層

ならば慎重なまでに、細かいカメラ設定を行う筈であろう。

失敗しにくい”初心者モード”を搭載するならば、それは

一眼レフでは無く、コンパクト機または携帯電話カメラ

(後にスマホカメラ)に搭載するべきだ。

そういう企画上のブレからか? 後年の各社の機体には

あまり類似の機能(=全自動化する人物撮影モード)が

搭載された実例は少ない。(=デファクト化しなかった)

でもまあ、この発想(パラメーターを総括的に扱う。

PC上のExcelで言うところのマクロ機能のような概念)

は、褒めるべきであり、ちゃんと、この発想を実用的

(初級者向けではなく、本格的な撮影)に応用できた

ならば、操作系の概念発展に役立ったと思う。

その後の時代(2010年代)、さらにカメラの操作系は

増えすぎた機能に対応できていないビハインド(遅れた)

状況なので、こうした僅かな企画ミスが、操作系関連の

技術発展の芽を摘んでしまったならば、ちょっと残念だ。

・・というか、もっと残念なのは、後年のSONY NEX-7

(2012)やPENTAX KP(2017)の例もあるが、あまりに

高度な操作系概念を搭載した先進的な機種は、一般ユーザー

はもとより、専門的評価者等に至るまで、その有益性が

全く理解できず、高(好)評価が得られない事である。

つまり、誰もちゃんと高機能カメラを使いこなせない、

という、その事実である。

まあ、本機での「複数効果の同時プレビュー」および

「複数パラメーターの総括的な設定操作」という操作系

概念は優れていると思うので、これらについては、

個人的には多いに参考にさせていただこう、何かの際

(例えば、自分でソフトを開発する際等)に、きっと

役立つと思う。(下図は、そうした自作ソフトの例)

ポジションの銀塩一眼レフであるが・・

OLYMPUSの銀塩OMシリーズにおいては、本機に相当する

中級機という位置づけの機体が、どうにも見当たらない

ように思える。(あえて言えば、OM20(未所有)か?)

まあ、時代の差異とともに、設計思想や市場の状況等も

全てが違うのだから、そういう事もあるだろう。

今回の記事では、対応する銀塩機の紹介は無しとしておく。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★

【描写力・表現力】★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★☆

【購入時コスパ 】★★★★☆(中古購入価格:5,000円相当)

【完成度(当時)】★★★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.8点

総合点は、案の定伸びていないが、まあ破格の値段で

購入しているので、コスパ評価のみ突出している。

完成度=3.5点(まずまず)であり、発売当時としては

地道に良く作り込んてあるローコストな中級機という

印象だ。現代においては、「消耗用実用機」として

活用するのが望ましいであろう。

----

では、本記事はこのあたりまでで、次回シリーズ記事に

続くが、いつも書いているように、2010年代後半以降

に新発売されたデジタル一眼レフで、「魅力的な機体が

皆無」という壊滅的な市場状況の為、当面は適宜入手した

古い時代の機体等を不定期で紹介する記事となるだろう。