本シリーズは、レンズの焦点距離別のカテゴリー毎に、

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

今回は「広角選手権」の「決勝戦」である。

「広角」とは「フルサイズ換算画角が、概ね28mm以下

のレンズ」という定義ではあるが、単焦点、APS-C機以下

用、超広角ズーム、魚眼等の特殊レンズ・・ など、

このカテゴリー非常に多岐に渡る為、この決勝戦への

ノミネートは、個人的な観点での「ハイランカー」

(評価点が高いレンズ群)を、予め選出してある。

結果、この決勝戦に進出できる広角レンズは6本だ。

---

まずは最初の決勝進出レンズ。

![_c0032138_16571395.jpg]()

レンズ購入価格:7,000円(新古)

使用カメラ:SONY α7(フルサイズ機/APS-Cモード)

2012年発売のミラーレス機(APS-C機以下)専用

AF単焦点広角レンズ。

![_c0032138_16571499.jpg]()

使用しているのは、自動切換え動作確認の為だ。

この組合わせでは「APS-C撮影」を「オート」にした時、

α7は、ほんのワンテンポ遅れて自動的にAPS-Cモード

となる。EVFはフル画面で見え、クロップされて周辺が

暗くなるような事は無い。(注:上写真では、意図的に

「周辺減光」を掛けるエフェクトを用いている)

ただし、記録画素数が半分程度に減少する。

縦横比3:2の設定の場合では、α7において、

L:24M→10M、M:10M→6M、S:6M→2.6M

という感じだ(注:Mは、メガピクセル=約100万画素)

これだと、プレシジョン(スマート)デジタルズーム

(画質無劣化の画素補完型デジタル拡大機能)の利用を

前提に、予め画素サイズを、SまたはMで使用している際

画素数減少が甚だしく、撮影写真が目的とする解像度に

満たなくなる場合があるので、かなり要注意だ。

こうした場合、APS-C撮影モードへの切換とともに、

記録画素数を最大(L)に切り替えて使うか、

(注:こうするとスマートズームは利用不可となる)

あるいはもう、最初からフルサイズ機を使わずに

α5000/6000系(NEX系可)のAPS-C機を使用した方が、

機体の持つ記録画素数を最大に使えて有利である。

まあつまり、これは「フルサイズ機が万能で常に優れて

いる訳でも無い」という一例だ。

さて、課題を理解した上で、本レンズであるが・・

SIGMA製高級コンパクトDP-1系(メリル以降)の搭載

レンズを単体発売したものだ。だから描写力は優れて

いる、おまけに価格が安価で、コスパが非常に高い。

(ハイコスパレンズ名玉編、総合第8位の実績)

後継機種の「ART LINE」への統合(2013年)により、

新品在庫処分で安価に入手できたものであるが、外観

変更だけで、光学系は初期型(EX DN)もART型も同一だ。

なお、CONTEMPORARYでは無くART LINEに統合したのは、

高級コンパクトDPシリーズのブランドバリュー維持の

為だと思われる(高級レンズ、という市場認識の維持)

しかし、このDC DNシリーズは、F2.8という地味な開放

F値であり、後年2010年代後半にはCONTEMPORARY LINE

に、開放F1.4級レンズが3本(16/1.4、30/1.4、56/1.4)

加わっている為、2019年頃からラインナップの整理が

始まっている。(つまり、ART~DC DNを生産中止とする)

まあ、そういういきさつがあるが、本レンズはコスパに

優れた名玉であり、入手できるうちに抑えておくのが

賢明であろうと思われる。

![_c0032138_16571445.jpg]()

(ART型では、外観は高級感のあるものに変更されている)

EX DNおよびART共通の欠点としては、ピントリングが

無限回転式であり、MF操作やパンフォーカス撮影には

やや向かない事、そして、内蔵モーターが浮遊構造に

なっている模様で、電源OFF時に持ち歩くと、中から

カタカタと音が聞こえる事だ、これは故障では無いが、

なんとも気持ちが悪い。

まあ、広角レンズであるから、MF問題は重欠点では

無いであろう。ずいぶんと「お買い得」のレンズだ。

---

では、2本目の広角レンズ

![_c0032138_16572107.jpg]()

レンズ購入価格:38,000円(新品)(以下、EX24/1.8)

使用カメラ:CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2001年に発売された、銀塩フルサイズ・デジタル兼用

のAF大口径広角単焦点準マクロレンズ。

![_c0032138_16572180.jpg]()

チラホラと業務用デジタル一眼レフが発売された事から

近い将来のデジタル一眼レフの一般層への普及を視野に

入れて企画されたレンズだ。

初期のデジタル一眼レフは、殆どがAPS-C型センサーの

製品になると推測できた為、例え旧来の銀塩AF一眼レフ

とマウントが共通であっても、1.5倍程度の画角では

広角が不足する。

このニーズを想定し、この時期、「銀塩では超広角、

デジタル(APS-C)では、広角画角となる」という

「兼用」AFレンズをSIGMAは発売した、それが、

20mm/F1.8(EX DG・・)

24mm/F1.8(EX DG・・)

28mm/F1.8(EX DG・・)

の、3本のレンズであり、これのシリーズ名は無かった為、

本ブログでは独自に「SIGMA (大口径)広角3兄弟」と、

昔から呼んでいる。

(特殊レンズ第52回「SIGMA 広角3兄弟」編参照)

3兄弟の中でも、最も汎用性が高いと思われたのが、

本EX24/1.8である。

20mmは、広角すぎて銀塩ではあまり用途が無く、大柄で

かつ描写力も、ちょっと劣る印象があった。

28mmは、APS-C機では42mm程度の準標準画角となって

しまい、兼用の「美味しさ」が感じられなかったので、

これの購入は、後年の2010年代に入ってからと遅れた。

「銀塩&デジタル兼用」は、現代の世情においては、

「フルサイズ機&APS-C機兼用」と置き換える事が出来、

フルサイズ機が普及した2012年以降であれば、また

その存在価値が高まって来た次第である。

銀塩末期に、本EX24/1.8を銀塩機で使用すると、

それまで無かった(超)広角域での大口径(F1.8)で

ある事。それに加え、広角3兄弟は、どれも最短撮影距離

が異様に短い、という企画上の絶妙なコンセプトが与え

られており、本レンズでは最短18cmである。

つまり「(超)広角で、寄れて、明るい開放F値で背景を

ボカせる」という、それまでの時代では有り得なかった

撮影技法を新たに提案してくれたのが、この広角3兄弟だ。

この事から、本レンズ(や広角3兄弟)の歴史的価値は

高く評価する事が出来ると思う。

長所ばかりでは無く、勿論短所もある。

まず大柄である事、描写力も非常に優れるとは言い難い事、

そして、逆光耐性が低く、ちょっとした逆光でゴーストが

発生する事だ。

ただ、いずれも軽微な弱点の類であろう。

逆光耐性の低さは、むしろ本レンズを用いて「意図的に

ゴーストを発生させる」といった特殊な表現技法に、

しばらくハマっていた時期もあったので、テクニカル的な

観点からは、むしろ「エンジョイ度」の高いレンズだ。

後継機種は、24mm/F1.4 Art となり、描写力はかなり

改善されたと予想されるが(注:未所有)さらに大きく

重く高価な三重苦レンズとなり、最短撮影距離も25cmと

スペックダウンしてしまった。

両者は利用目的すら異なると思われるので、仮に後継機種

を入手しても、旧型の本EX24/1.8を手放す必要は無いと

思われる。

![_c0032138_16572189.jpg]()

マニア層には十分に推奨出来るレンズではあるが、

生産完了から年月も経ち、入手性が悪くなって来ている

のが難点だ。ただまあ、まだギリギリで入手不能という

レベルでは無いので、たまたま中古品を見かけたら

入手しておくのも悪くない。

---

さて、3本目の広角レンズ(ユニット)

![_c0032138_16572770.jpg]()

ユニット購入価格:26,000円(中古)

母艦カメラ:RICOH GXR

2010年発売の、広角ユニットである。

GXRシステムは、カメラ本体側には撮像センサーを積まず、

レンズ側(ユニット側)に、専用センサーを搭載している。

![_c0032138_16572717.jpg]()

28mmという画角はGR/GXRシステムでの「標準レンズ」だ。

その理由は、銀塩GR1(1996年)から、デジタル時代の

現代に至るまで脈々と続く「GR」シリーズは、特殊な

機体を除き、その全てに28mm単焦点レンズが搭載

されていたからである。

ただし本GXRは、厳密に言えば、「GR」シリーズには

含まれない。それはメーカー(RICOH)も、そう定義して

いるのではあるが、実際の「ユーザー層」を考えれば、

GRのユーザー層と、GXRのユーザー層は、ほぼイコール

であろう。

そして、本ユニットの発売時点では、GR Digitalは

まだ1/1.7型機であり、APS-C型の大型センサーで、

28mmの画角を実現した事は、後のAPS-C型GR(2013年)

に先んじる事3年であったから、この時代(2010~

2013年)に、GXRのA12 28mm/F2.5は、GRD系の

ユーザー層にも歓迎された商品であったと思われる。

弱点は、先進的な「ユニット交換式」カメラであった事が、

後年に、モロに「足かせ」となってしまった事だ。

すなわち、このGXRシステムのAF機構は、初期ミラーレス

機と、ほぼ同等であって、初期のコントラストAF機構しか

搭載されていない、つまりAFでピントが合い難い。

この課題は、この時代(2010年)の技術水準では、やむを

得ない節もあるのだが、他社の場合、ミラーレス機本体

を、像面位相差AFだの空間認識AFだとかで、AFの速度や

精度を年々改善させて行けた事に対し、GXRのユニット型

システムでは、そういう改善が出来ない。

無理してやるならば、新型ユニットとなるが、そうなると

これまでのユーザーにも新型ユニットへの買い替えを強要

する事となり、まあつまり、今までのシステムを全否定

してしまう事となるから、メーカー側としても、それは

やりにくい市場戦略となる。

この結果、GXRシステムは、2010年前後の技術水準で

凍結されてしまい、後継機も出なく、事実上孤立した

製品となってしまった。

これは残念な歴史ではあるが、まあ、他社においては、

その弱点を予想していた可能性も考えられる。すなわち、

「ユニット交換式」カメラに、大きなメリットがあるの

ならば、他社からも類似コンセプトの製品が出て来ても

おかしくなかったのだが、実際にはそういう事は無かった。

よって、「ユニット交換式は先すぼまりだ」という事が

他社では、十分に予想できていたのではなかろうか?

![_c0032138_16572720.jpg]()

様々な課題(例:AF精度)も、さておき・・

このGXRシステムは、ユニークなコンセプトでマニアック

度が極めて高く、かつ歴史的価値も高い事が最大の特徴

であり、この製品の魅力にも繋がっている。

---

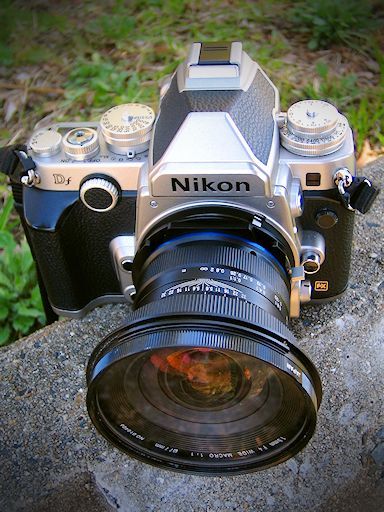

では、4本目の広角システム

![_c0032138_16573719.jpg]()

レンズ購入価格:75,000円(新品)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された中国製MF特殊広角レンズ。

「特殊」、というのは、まずこの超広角でありながら、

「等倍マクロ」の仕様が実現されている事。さらには、

上下方向への「シフト機構」が搭載されている事である。

![_c0032138_16573716.jpg]()

レンズ等を作らず、高い技術力による高機能または高仕様

の高付加価値レンズを作る事が特徴のメーカーだ。

本レンズの他には、希少な「アポダイゼーション光学

エレメント」搭載レンズや、最大撮影倍率が2倍以上もある

「超マクロ」レンズ、さらに、超広角ながら歪曲収差を

極限まで補正した「Zero-D」シリーズのレンズ等がある。

本レンズは、Zero-Dでも無いし、超マクロでも無いが、

あれこれと付加機能が入っている為に、「超広角で遊ぶ」

という目的には最適なレンズであり、「エンジョイ度」の

評価点がとても高くなっている。

弱点は、まずLAOWA製品は、どれも高付加価値戦略の為、

中国製レンズでのコストメリットを享受する事が出来ず、

中古流通も少ない為、高価な新品価格での購入を許容

せざるを得ない事である。この結果、コスパ点がどれも

低くなるが、ここは「特殊機能」が欲しくて買うのだから

やむを得ない。どうしてもコスパが許容範囲外であれば

じっくりと中古を待つ手段もある、中古はほとんど出ない

が、完全にゼロという訳でも無い。

本レンズ固有の弱点は特に無いのだが、あえて細かい

注意点を述べておくならば・・

まず、SHIFT機能を使う場合は、フルサイズ機だと大幅に

周囲がケラれるので、APS-C機以下推奨だ。

ただまあ、トリミングやクロップ、デジタルズーム等を

併用するならばフルサイズ機でも問題は無い。

それと、マウント汎用性を高める為に、NIKON Fマウント

版を購入するのが、この手のレンズを買う際のセオリーと

なるのだが、本レンズの場合、NIKON Fマウント版では、

本家の、NIKONデジタル一眼レフでの使用が困難だ。

例えば、今回使用のNIKON Dfでは、非Aiレンズとか

本レンズのような形状だけFマウント(つまり非Ai)

のレンズであっても、普通はなんとか使えてしまう、

というNIKONデジタル一眼レフの中では、最大のレンズ

利用の汎用性を持つ機体なのだが・・

NIKON Dfであっても、シフト操作を行った場合、口径比

が変動し、露出値が変化してしまう為、ここに露出値を

合わせて調整する事が極めて困難(ほぼ不可能)である。

NIKON Dfでは、非Aiレンズ等ではレンズ側の絞り値に

合わせて、カメラ本体側のデジタルダイヤルで、その

絞り値に合致させるという面倒な操作を行う、まあでも

面倒ではあるが、露出は正しく出るので非Aiレンズでも

撮影が可能な訳だ。

しかし、本レンズのようなSHIFT型(注:NIKONでも

それは存在する、PC NIKKOR等)レンズの場合では、

見かけ上のレンズ絞り値と、SHIFT機能で変化したF値

(≒有効径、口径比)が一致しなくなる訳だ。

よって、1枚1枚、撮るたびに、再生モニターで露出の

変動を把握し、カンで、露出補正(または絞り値による

露出制御)を行わなければならない。

ちなみに、NIKON Dfでは、露出補正ダイヤルにロック

機構が付いていて、それは必ずユーザーがロックを

外さないと操作が出来ない、という操作性上の重欠点を

抱えているカメラな為、このケースでは露出補正ダイヤル

を操作するのではなく、「絞り値による露出制御」を

行う方が、操作性的視点からは簡便だ。

しかし、ここは、「何故NIKON Dfで絞り操作が必要か」

という、「Ai機構による開放測光との差分」という

技術的な原理がわかっていないかぎり、意味不明の操作

となってしまう為、初級層から上級層に至るまで、かなり

困難な撮影技法となるだろう。

まあでも、テキトーに絞り値を調整し、テキトーに

露出があっていそうなものを探す、というスタイルでも

なんとか撮影は可能だ。

(注:ライブビューで撮る手段はあるのだが、

NIKON機のライブビューは画面の拡大縮小の操作系が

最悪なので、あまり使いたくない)

![_c0032138_16573789.jpg]()

NIKON Fマウントのレンズでも、NIKON一眼レフで使わず、

マウントアダプターを介して他マウント機で使えば良い。

ちなみに勿論、この用法の場合のマウント汎用性が高いのが

NIKON Fマウントであるから、それ故に、NIKON機では

使い難い事がわかっていても、NIKON Fマウント版を

購入する、という選択肢となっている訳だ。

いずれにしても、誰にでも推奨できるレンズでは無い、

中上級マニア向け、という結論にしておこう。

---

さて、5本目の広角システム

![_c0032138_16574825.jpg]()

レンズ購入価格:38,000円(新古)(以下、C16/1.4)

使用カメラ:SONY NEX-7 (APS-C機)

2017年に発売のミラーレス機(APS-C機以下)専用

単焦点AF大口径広角レンズ。

「DC」とは、「APS-C(以下)機専用」という意味だ。

また、「DN」とは、Digital Neo(デジタル ネオ)の

略であり「ミラーレス機(APS-C型以下)専用のレンズ」

という意味である。

![_c0032138_16574879.jpg]()

自身が使用している所定のマウントのレンズを買えば

良いのであるが、電子接点が無い、中国製等の海外の

ローコストレンズで、かつAPS-C型対応製品の場合、

あえてμ4/3機用のものを選んで購入しておくと、

まずμ4/3機で使える他、簡単な変換アダプターで、

SONY Eマウント機でも使えるように「兼用」できる。

さらには、SONY FE→NIKON Zのアダプターも近年では

ある模様なので、アダプター重ねで、さらに使用可能

マウントが増える可能性もあるが、ここは私はZ機を

持っていないので未検証だ。(やるならば自己責任で)

さて、まあでも、本C16/1.4は、電子接点ありのAF

レンズであるから、その場合の購入選択肢は、SONY E

となる(前述のE→Zを、将来使用する可能性がある為)

本レンズであるが、広角画角(APS-C機時、24mm)

ながら、開放F1.4である事が最大の特徴である。

この為、暗所のステージ等で、舞台全景を広く撮る、

あるいは暗所のイベント、暗所の集合写真等の用途に

最適である。まあ、殆ど全てが実用/業務用途専用と

言えるであろう。

本レンズを日中の風景撮影等で使うのは好ましく無い。

何故ならば開放F1.4は、ND(減光)フィルターを用いた

としても、簡単にシャッター速度オーバーとなる為、

必ず絞り込んで使う必要がある。その際、本レンズは

大きく重いレンズである為、屋外でのハンドリング性能

が劣る訳だ。

そういう目的ならば、冒頭のSIGMA 19/2.8で十分であり、

多少画角は異なるが、少し絞って使うならば、両者の

描写力はほぼ同等、しかし、重量は、本C16/1.4の

約405gに対し、19/2.8(EX/ART)であれば160gと

はるかに軽量。最短撮影距離も、本レンズの25cmに対し、

19/2.8は20cmと短い。そして、はるかに安価でもある。

「19mmだと画角が違う」と言うならば、Eマウントで

使うならば、SONY純正にはE16mm/F2.8という、これも

小型軽量で安価な高性能単焦点レンズが存在している。

つまり、本C16/1.4を使うのであれば、開放F1.4~

F2あたりの大口径のアドバンテージを絶対的に活用

しないと、本レンズを使う意味が全く無いのである。

まあ、そういう用途があるユーザーには推奨できる、

ただ単に「開放F1.4ならば凄そう」というビギナー的

ユーザーには非推奨だ。

![_c0032138_16574836.jpg]()

本レンズが欲しい、と私に言ったビギナーの人が居たが

「何を撮るのか?」と聞くと、「風景だ」と答えたので

猛反対し、E16/2.8又はSIGMA 19/2.8を推奨して

おいた。

---

では、今回ラストのレンズ

![_c0032138_16581599.jpg]()

レンズ購入価格:27,000円(新品)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2018年頃に発売された、中国製のAPS-C型対応

ミラーレス機用MF超広角単焦点レンズ。

恐らくであるが、30年程前の、ディスタゴン構成の

超広角の「ジェネリック・レンズ」であろう。

21mm/F2.8あたりの構成を、1/2程度にスケールダウン

した設計だと思われる。

まあ、そういう出自であれば、基本的な素性は悪くは

無い、銀塩時代のディスタゴン型超広角は、低歪曲、

高解像感等の理由で定評があったからだ。

![_c0032138_16581555.jpg]()

引き継ぐ弱点もいくつかある、そこを理解して使う

必要がある事は確かだ。

まずは大きく重い事、一眼レフ用ならばまだしも、

ミラーボックスの無いミラーレス機用レンズで、

バックフォーカスを稼ぐ為のレトロフォーカス型

(逆望遠)構成とする事は、設計仕様上に矛盾がある。

どうせコピーするならば、ビオゴン構成(対称型)の

広角の方が、ミラーレス機用には向いていると思う。

さらには、複雑なレンズ構成であるから、必然的に逆光時

等で内面反射の課題が出て透過率が減少し、コントラスト

が低下してフレアっぽくなってしまう。現代の高性能な

コーティング技術により、これは、ある程度防げるとは

思うが、本レンズにおいて、そこまで最新のコーティング

技術が使われている保証は無い。

そして、個人的な感覚では、ディスタゴン構成のレンズは

どれもピントの山(ピーク)が、ファインダー等で掴み難く、

どこにピントが合っているか、わかりにくい、という課題

があるように感じている。

FUJI Xマウント用で購入してしまったのであるが、FUJI X

機の搭載ピーキング・アルゴリズムは精度が低く、そもそも

EVFでのピント確認がやりにくく、おまけにシャッター半押し

やエフェクト使用時にピーキングが強制停止してしまう。

ピント精度が不安な為、本レンズをFUJI X機で使用時には

ほぼ必ず、少し絞り込んで被写界深度を深めて利用する。

そういう撮り方では、換算18mmの超広角画角である事と

あいまって、中遠距離の被写体を平面的に撮影するような

「風景撮り」あるいは、数十年前の古い広角撮影技法しか

使う事が出来ない。

被写体に寄って近接撮影に持ち込み、超広角で背景の

取り込みアングルを自由に設定し、かつ、それを任意に

ボカす、といった現代的な広角撮影技法が使えないのだ。

(注:上写真は、そういう撮影技法が実用的か否か?

を試している「限界性能テスト」である)

まあでも、ビギナー層等では「風景撮り」しかしない

だろうから、本レンズは推奨できる。

![_c0032138_16581594.jpg]()

「比較的低価格で、高描写力な超広角レンズを入手できる」

という最大の特徴を生かせる事が利点であり。

「古い広角撮影技法しか使えない」が弱点となる。

ただし、SONY Eマウント機(フルサイズ不可)で使う

ならば、ピーキングの精度に優れる為、若干だが使い易く

なるであろう。

ただまあ、私がFUJI X用を購入しているのは、それなり

の理由もあって、FUJI Xマウントは全般的にレンズの

ラインナップが少なかったり、純正レンズは高価すぎて

コスパが悪かったりするので、こうした新鋭海外レンズで

Xマウントのラインナップの穴を埋めようとしている次第だ。

----

さて、ここまでが記事本編。以下は今回の広角決勝戦

での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」

とする。「特別加点」だが、今回は「用途開発」と

「特殊機能」「歴史的価値」の各項目において、

合計最大0.6点まで加点してみよう。

1位:3.6点+加点0.6:SIGMA EX24/1.8

2位:3.3点+加点0.6:LAOWA 15/4

3位:3.4点+加点0.4:SIGMA C16/1.4

4位:3.6点+加点0.0:SIGMA EX19/2.8

5位:3.3点+加点0.2:Meike 12/2.8

6位:3.2点+加点0.2:RICOH A12 28/2.5

1位の、SIGMA EX24/1.8は妥当な結果。

古い時代のレンズではあるが、用途がとても広い。

現在入手可能であれば必携の広角レンズであろう。

2位、LAOWAはやや意外な結果、あまりに特殊なレンズ

でマニアックすぎるので、初級中級層には非推奨だ。

3位、SIGMA C16/1.4は、主に業務用途専用レンズだと

思っておくのが無難であろう。暗所での広角撮影の

必要性の無いユーザー層には無縁のレンズだ。

4位、SIGMA 19/2.8(EX/ART)は、小型軽量で、とても

安価なレンズであり、コスパを意識するユーザー層

には必携であろう。初級層から上級層まで、誰にでも

推奨できる汎用性がある。

5位、Meike12/2.8は、ビギナー層にも推奨できるが、

高度な広角撮影技法用には向かないかも知れない点を

挙げておく。(注:後年に本レンズの量販店新品

価格は、やや値下げされていて、買い易い状態だ)

6位、GXR A12 28/2.5は、現在では終焉している

システムであるし、AF精度の問題で実用価値も低い。

あまりにマニアックなシステムであり、GRマニア層の

御用達(一般層には非推奨)という事にしておこう。

---

では、これにて「広角選手権」記事は終了。

なお、いつものように、広角レンズは、これらB決勝や

決勝戦に出場したレンズしか持っていない訳では無い。

いや、むしろ非常に多数あって困ってしまった位だ、

他の広角レンズは、また機会があれば、いずれ他記事で

まとめて紹介しよう。

次回の本シリーズ記事は「85mm選手権」となる予定だ。

それぞれの最強レンズを決定する、という主旨である。

今回は「広角選手権」の「決勝戦」である。

「広角」とは「フルサイズ換算画角が、概ね28mm以下

のレンズ」という定義ではあるが、単焦点、APS-C機以下

用、超広角ズーム、魚眼等の特殊レンズ・・ など、

このカテゴリー非常に多岐に渡る為、この決勝戦への

ノミネートは、個人的な観点での「ハイランカー」

(評価点が高いレンズ群)を、予め選出してある。

結果、この決勝戦に進出できる広角レンズは6本だ。

---

まずは最初の決勝進出レンズ。

レンズ購入価格:7,000円(新古)

使用カメラ:SONY α7(フルサイズ機/APS-Cモード)

2012年発売のミラーレス機(APS-C機以下)専用

AF単焦点広角レンズ。

使用しているのは、自動切換え動作確認の為だ。

この組合わせでは「APS-C撮影」を「オート」にした時、

α7は、ほんのワンテンポ遅れて自動的にAPS-Cモード

となる。EVFはフル画面で見え、クロップされて周辺が

暗くなるような事は無い。(注:上写真では、意図的に

「周辺減光」を掛けるエフェクトを用いている)

ただし、記録画素数が半分程度に減少する。

縦横比3:2の設定の場合では、α7において、

L:24M→10M、M:10M→6M、S:6M→2.6M

という感じだ(注:Mは、メガピクセル=約100万画素)

これだと、プレシジョン(スマート)デジタルズーム

(画質無劣化の画素補完型デジタル拡大機能)の利用を

前提に、予め画素サイズを、SまたはMで使用している際

画素数減少が甚だしく、撮影写真が目的とする解像度に

満たなくなる場合があるので、かなり要注意だ。

こうした場合、APS-C撮影モードへの切換とともに、

記録画素数を最大(L)に切り替えて使うか、

(注:こうするとスマートズームは利用不可となる)

あるいはもう、最初からフルサイズ機を使わずに

α5000/6000系(NEX系可)のAPS-C機を使用した方が、

機体の持つ記録画素数を最大に使えて有利である。

まあつまり、これは「フルサイズ機が万能で常に優れて

いる訳でも無い」という一例だ。

さて、課題を理解した上で、本レンズであるが・・

SIGMA製高級コンパクトDP-1系(メリル以降)の搭載

レンズを単体発売したものだ。だから描写力は優れて

いる、おまけに価格が安価で、コスパが非常に高い。

(ハイコスパレンズ名玉編、総合第8位の実績)

後継機種の「ART LINE」への統合(2013年)により、

新品在庫処分で安価に入手できたものであるが、外観

変更だけで、光学系は初期型(EX DN)もART型も同一だ。

なお、CONTEMPORARYでは無くART LINEに統合したのは、

高級コンパクトDPシリーズのブランドバリュー維持の

為だと思われる(高級レンズ、という市場認識の維持)

しかし、このDC DNシリーズは、F2.8という地味な開放

F値であり、後年2010年代後半にはCONTEMPORARY LINE

に、開放F1.4級レンズが3本(16/1.4、30/1.4、56/1.4)

加わっている為、2019年頃からラインナップの整理が

始まっている。(つまり、ART~DC DNを生産中止とする)

まあ、そういういきさつがあるが、本レンズはコスパに

優れた名玉であり、入手できるうちに抑えておくのが

賢明であろうと思われる。

(ART型では、外観は高級感のあるものに変更されている)

EX DNおよびART共通の欠点としては、ピントリングが

無限回転式であり、MF操作やパンフォーカス撮影には

やや向かない事、そして、内蔵モーターが浮遊構造に

なっている模様で、電源OFF時に持ち歩くと、中から

カタカタと音が聞こえる事だ、これは故障では無いが、

なんとも気持ちが悪い。

まあ、広角レンズであるから、MF問題は重欠点では

無いであろう。ずいぶんと「お買い得」のレンズだ。

---

では、2本目の広角レンズ

レンズ購入価格:38,000円(新品)(以下、EX24/1.8)

使用カメラ:CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2001年に発売された、銀塩フルサイズ・デジタル兼用

のAF大口径広角単焦点準マクロレンズ。

チラホラと業務用デジタル一眼レフが発売された事から

近い将来のデジタル一眼レフの一般層への普及を視野に

入れて企画されたレンズだ。

初期のデジタル一眼レフは、殆どがAPS-C型センサーの

製品になると推測できた為、例え旧来の銀塩AF一眼レフ

とマウントが共通であっても、1.5倍程度の画角では

広角が不足する。

このニーズを想定し、この時期、「銀塩では超広角、

デジタル(APS-C)では、広角画角となる」という

「兼用」AFレンズをSIGMAは発売した、それが、

20mm/F1.8(EX DG・・)

24mm/F1.8(EX DG・・)

28mm/F1.8(EX DG・・)

の、3本のレンズであり、これのシリーズ名は無かった為、

本ブログでは独自に「SIGMA (大口径)広角3兄弟」と、

昔から呼んでいる。

(特殊レンズ第52回「SIGMA 広角3兄弟」編参照)

3兄弟の中でも、最も汎用性が高いと思われたのが、

本EX24/1.8である。

20mmは、広角すぎて銀塩ではあまり用途が無く、大柄で

かつ描写力も、ちょっと劣る印象があった。

28mmは、APS-C機では42mm程度の準標準画角となって

しまい、兼用の「美味しさ」が感じられなかったので、

これの購入は、後年の2010年代に入ってからと遅れた。

「銀塩&デジタル兼用」は、現代の世情においては、

「フルサイズ機&APS-C機兼用」と置き換える事が出来、

フルサイズ機が普及した2012年以降であれば、また

その存在価値が高まって来た次第である。

銀塩末期に、本EX24/1.8を銀塩機で使用すると、

それまで無かった(超)広角域での大口径(F1.8)で

ある事。それに加え、広角3兄弟は、どれも最短撮影距離

が異様に短い、という企画上の絶妙なコンセプトが与え

られており、本レンズでは最短18cmである。

つまり「(超)広角で、寄れて、明るい開放F値で背景を

ボカせる」という、それまでの時代では有り得なかった

撮影技法を新たに提案してくれたのが、この広角3兄弟だ。

この事から、本レンズ(や広角3兄弟)の歴史的価値は

高く評価する事が出来ると思う。

長所ばかりでは無く、勿論短所もある。

まず大柄である事、描写力も非常に優れるとは言い難い事、

そして、逆光耐性が低く、ちょっとした逆光でゴーストが

発生する事だ。

ただ、いずれも軽微な弱点の類であろう。

逆光耐性の低さは、むしろ本レンズを用いて「意図的に

ゴーストを発生させる」といった特殊な表現技法に、

しばらくハマっていた時期もあったので、テクニカル的な

観点からは、むしろ「エンジョイ度」の高いレンズだ。

後継機種は、24mm/F1.4 Art となり、描写力はかなり

改善されたと予想されるが(注:未所有)さらに大きく

重く高価な三重苦レンズとなり、最短撮影距離も25cmと

スペックダウンしてしまった。

両者は利用目的すら異なると思われるので、仮に後継機種

を入手しても、旧型の本EX24/1.8を手放す必要は無いと

思われる。

マニア層には十分に推奨出来るレンズではあるが、

生産完了から年月も経ち、入手性が悪くなって来ている

のが難点だ。ただまあ、まだギリギリで入手不能という

レベルでは無いので、たまたま中古品を見かけたら

入手しておくのも悪くない。

---

さて、3本目の広角レンズ(ユニット)

ユニット購入価格:26,000円(中古)

母艦カメラ:RICOH GXR

2010年発売の、広角ユニットである。

GXRシステムは、カメラ本体側には撮像センサーを積まず、

レンズ側(ユニット側)に、専用センサーを搭載している。

28mmという画角はGR/GXRシステムでの「標準レンズ」だ。

その理由は、銀塩GR1(1996年)から、デジタル時代の

現代に至るまで脈々と続く「GR」シリーズは、特殊な

機体を除き、その全てに28mm単焦点レンズが搭載

されていたからである。

ただし本GXRは、厳密に言えば、「GR」シリーズには

含まれない。それはメーカー(RICOH)も、そう定義して

いるのではあるが、実際の「ユーザー層」を考えれば、

GRのユーザー層と、GXRのユーザー層は、ほぼイコール

であろう。

そして、本ユニットの発売時点では、GR Digitalは

まだ1/1.7型機であり、APS-C型の大型センサーで、

28mmの画角を実現した事は、後のAPS-C型GR(2013年)

に先んじる事3年であったから、この時代(2010~

2013年)に、GXRのA12 28mm/F2.5は、GRD系の

ユーザー層にも歓迎された商品であったと思われる。

弱点は、先進的な「ユニット交換式」カメラであった事が、

後年に、モロに「足かせ」となってしまった事だ。

すなわち、このGXRシステムのAF機構は、初期ミラーレス

機と、ほぼ同等であって、初期のコントラストAF機構しか

搭載されていない、つまりAFでピントが合い難い。

この課題は、この時代(2010年)の技術水準では、やむを

得ない節もあるのだが、他社の場合、ミラーレス機本体

を、像面位相差AFだの空間認識AFだとかで、AFの速度や

精度を年々改善させて行けた事に対し、GXRのユニット型

システムでは、そういう改善が出来ない。

無理してやるならば、新型ユニットとなるが、そうなると

これまでのユーザーにも新型ユニットへの買い替えを強要

する事となり、まあつまり、今までのシステムを全否定

してしまう事となるから、メーカー側としても、それは

やりにくい市場戦略となる。

この結果、GXRシステムは、2010年前後の技術水準で

凍結されてしまい、後継機も出なく、事実上孤立した

製品となってしまった。

これは残念な歴史ではあるが、まあ、他社においては、

その弱点を予想していた可能性も考えられる。すなわち、

「ユニット交換式」カメラに、大きなメリットがあるの

ならば、他社からも類似コンセプトの製品が出て来ても

おかしくなかったのだが、実際にはそういう事は無かった。

よって、「ユニット交換式は先すぼまりだ」という事が

他社では、十分に予想できていたのではなかろうか?

様々な課題(例:AF精度)も、さておき・・

このGXRシステムは、ユニークなコンセプトでマニアック

度が極めて高く、かつ歴史的価値も高い事が最大の特徴

であり、この製品の魅力にも繋がっている。

---

では、4本目の広角システム

レンズ購入価格:75,000円(新品)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された中国製MF特殊広角レンズ。

「特殊」、というのは、まずこの超広角でありながら、

「等倍マクロ」の仕様が実現されている事。さらには、

上下方向への「シフト機構」が搭載されている事である。

レンズ等を作らず、高い技術力による高機能または高仕様

の高付加価値レンズを作る事が特徴のメーカーだ。

本レンズの他には、希少な「アポダイゼーション光学

エレメント」搭載レンズや、最大撮影倍率が2倍以上もある

「超マクロ」レンズ、さらに、超広角ながら歪曲収差を

極限まで補正した「Zero-D」シリーズのレンズ等がある。

本レンズは、Zero-Dでも無いし、超マクロでも無いが、

あれこれと付加機能が入っている為に、「超広角で遊ぶ」

という目的には最適なレンズであり、「エンジョイ度」の

評価点がとても高くなっている。

弱点は、まずLAOWA製品は、どれも高付加価値戦略の為、

中国製レンズでのコストメリットを享受する事が出来ず、

中古流通も少ない為、高価な新品価格での購入を許容

せざるを得ない事である。この結果、コスパ点がどれも

低くなるが、ここは「特殊機能」が欲しくて買うのだから

やむを得ない。どうしてもコスパが許容範囲外であれば

じっくりと中古を待つ手段もある、中古はほとんど出ない

が、完全にゼロという訳でも無い。

本レンズ固有の弱点は特に無いのだが、あえて細かい

注意点を述べておくならば・・

まず、SHIFT機能を使う場合は、フルサイズ機だと大幅に

周囲がケラれるので、APS-C機以下推奨だ。

ただまあ、トリミングやクロップ、デジタルズーム等を

併用するならばフルサイズ機でも問題は無い。

それと、マウント汎用性を高める為に、NIKON Fマウント

版を購入するのが、この手のレンズを買う際のセオリーと

なるのだが、本レンズの場合、NIKON Fマウント版では、

本家の、NIKONデジタル一眼レフでの使用が困難だ。

例えば、今回使用のNIKON Dfでは、非Aiレンズとか

本レンズのような形状だけFマウント(つまり非Ai)

のレンズであっても、普通はなんとか使えてしまう、

というNIKONデジタル一眼レフの中では、最大のレンズ

利用の汎用性を持つ機体なのだが・・

NIKON Dfであっても、シフト操作を行った場合、口径比

が変動し、露出値が変化してしまう為、ここに露出値を

合わせて調整する事が極めて困難(ほぼ不可能)である。

NIKON Dfでは、非Aiレンズ等ではレンズ側の絞り値に

合わせて、カメラ本体側のデジタルダイヤルで、その

絞り値に合致させるという面倒な操作を行う、まあでも

面倒ではあるが、露出は正しく出るので非Aiレンズでも

撮影が可能な訳だ。

しかし、本レンズのようなSHIFT型(注:NIKONでも

それは存在する、PC NIKKOR等)レンズの場合では、

見かけ上のレンズ絞り値と、SHIFT機能で変化したF値

(≒有効径、口径比)が一致しなくなる訳だ。

よって、1枚1枚、撮るたびに、再生モニターで露出の

変動を把握し、カンで、露出補正(または絞り値による

露出制御)を行わなければならない。

ちなみに、NIKON Dfでは、露出補正ダイヤルにロック

機構が付いていて、それは必ずユーザーがロックを

外さないと操作が出来ない、という操作性上の重欠点を

抱えているカメラな為、このケースでは露出補正ダイヤル

を操作するのではなく、「絞り値による露出制御」を

行う方が、操作性的視点からは簡便だ。

しかし、ここは、「何故NIKON Dfで絞り操作が必要か」

という、「Ai機構による開放測光との差分」という

技術的な原理がわかっていないかぎり、意味不明の操作

となってしまう為、初級層から上級層に至るまで、かなり

困難な撮影技法となるだろう。

まあでも、テキトーに絞り値を調整し、テキトーに

露出があっていそうなものを探す、というスタイルでも

なんとか撮影は可能だ。

(注:ライブビューで撮る手段はあるのだが、

NIKON機のライブビューは画面の拡大縮小の操作系が

最悪なので、あまり使いたくない)

NIKON Fマウントのレンズでも、NIKON一眼レフで使わず、

マウントアダプターを介して他マウント機で使えば良い。

ちなみに勿論、この用法の場合のマウント汎用性が高いのが

NIKON Fマウントであるから、それ故に、NIKON機では

使い難い事がわかっていても、NIKON Fマウント版を

購入する、という選択肢となっている訳だ。

いずれにしても、誰にでも推奨できるレンズでは無い、

中上級マニア向け、という結論にしておこう。

---

さて、5本目の広角システム

レンズ購入価格:38,000円(新古)(以下、C16/1.4)

使用カメラ:SONY NEX-7 (APS-C機)

2017年に発売のミラーレス機(APS-C機以下)専用

単焦点AF大口径広角レンズ。

「DC」とは、「APS-C(以下)機専用」という意味だ。

また、「DN」とは、Digital Neo(デジタル ネオ)の

略であり「ミラーレス機(APS-C型以下)専用のレンズ」

という意味である。

自身が使用している所定のマウントのレンズを買えば

良いのであるが、電子接点が無い、中国製等の海外の

ローコストレンズで、かつAPS-C型対応製品の場合、

あえてμ4/3機用のものを選んで購入しておくと、

まずμ4/3機で使える他、簡単な変換アダプターで、

SONY Eマウント機でも使えるように「兼用」できる。

さらには、SONY FE→NIKON Zのアダプターも近年では

ある模様なので、アダプター重ねで、さらに使用可能

マウントが増える可能性もあるが、ここは私はZ機を

持っていないので未検証だ。(やるならば自己責任で)

さて、まあでも、本C16/1.4は、電子接点ありのAF

レンズであるから、その場合の購入選択肢は、SONY E

となる(前述のE→Zを、将来使用する可能性がある為)

本レンズであるが、広角画角(APS-C機時、24mm)

ながら、開放F1.4である事が最大の特徴である。

この為、暗所のステージ等で、舞台全景を広く撮る、

あるいは暗所のイベント、暗所の集合写真等の用途に

最適である。まあ、殆ど全てが実用/業務用途専用と

言えるであろう。

本レンズを日中の風景撮影等で使うのは好ましく無い。

何故ならば開放F1.4は、ND(減光)フィルターを用いた

としても、簡単にシャッター速度オーバーとなる為、

必ず絞り込んで使う必要がある。その際、本レンズは

大きく重いレンズである為、屋外でのハンドリング性能

が劣る訳だ。

そういう目的ならば、冒頭のSIGMA 19/2.8で十分であり、

多少画角は異なるが、少し絞って使うならば、両者の

描写力はほぼ同等、しかし、重量は、本C16/1.4の

約405gに対し、19/2.8(EX/ART)であれば160gと

はるかに軽量。最短撮影距離も、本レンズの25cmに対し、

19/2.8は20cmと短い。そして、はるかに安価でもある。

「19mmだと画角が違う」と言うならば、Eマウントで

使うならば、SONY純正にはE16mm/F2.8という、これも

小型軽量で安価な高性能単焦点レンズが存在している。

つまり、本C16/1.4を使うのであれば、開放F1.4~

F2あたりの大口径のアドバンテージを絶対的に活用

しないと、本レンズを使う意味が全く無いのである。

まあ、そういう用途があるユーザーには推奨できる、

ただ単に「開放F1.4ならば凄そう」というビギナー的

ユーザーには非推奨だ。

本レンズが欲しい、と私に言ったビギナーの人が居たが

「何を撮るのか?」と聞くと、「風景だ」と答えたので

猛反対し、E16/2.8又はSIGMA 19/2.8を推奨して

おいた。

---

では、今回ラストのレンズ

レンズ購入価格:27,000円(新品)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2018年頃に発売された、中国製のAPS-C型対応

ミラーレス機用MF超広角単焦点レンズ。

恐らくであるが、30年程前の、ディスタゴン構成の

超広角の「ジェネリック・レンズ」であろう。

21mm/F2.8あたりの構成を、1/2程度にスケールダウン

した設計だと思われる。

まあ、そういう出自であれば、基本的な素性は悪くは

無い、銀塩時代のディスタゴン型超広角は、低歪曲、

高解像感等の理由で定評があったからだ。

引き継ぐ弱点もいくつかある、そこを理解して使う

必要がある事は確かだ。

まずは大きく重い事、一眼レフ用ならばまだしも、

ミラーボックスの無いミラーレス機用レンズで、

バックフォーカスを稼ぐ為のレトロフォーカス型

(逆望遠)構成とする事は、設計仕様上に矛盾がある。

どうせコピーするならば、ビオゴン構成(対称型)の

広角の方が、ミラーレス機用には向いていると思う。

さらには、複雑なレンズ構成であるから、必然的に逆光時

等で内面反射の課題が出て透過率が減少し、コントラスト

が低下してフレアっぽくなってしまう。現代の高性能な

コーティング技術により、これは、ある程度防げるとは

思うが、本レンズにおいて、そこまで最新のコーティング

技術が使われている保証は無い。

そして、個人的な感覚では、ディスタゴン構成のレンズは

どれもピントの山(ピーク)が、ファインダー等で掴み難く、

どこにピントが合っているか、わかりにくい、という課題

があるように感じている。

FUJI Xマウント用で購入してしまったのであるが、FUJI X

機の搭載ピーキング・アルゴリズムは精度が低く、そもそも

EVFでのピント確認がやりにくく、おまけにシャッター半押し

やエフェクト使用時にピーキングが強制停止してしまう。

ピント精度が不安な為、本レンズをFUJI X機で使用時には

ほぼ必ず、少し絞り込んで被写界深度を深めて利用する。

そういう撮り方では、換算18mmの超広角画角である事と

あいまって、中遠距離の被写体を平面的に撮影するような

「風景撮り」あるいは、数十年前の古い広角撮影技法しか

使う事が出来ない。

被写体に寄って近接撮影に持ち込み、超広角で背景の

取り込みアングルを自由に設定し、かつ、それを任意に

ボカす、といった現代的な広角撮影技法が使えないのだ。

(注:上写真は、そういう撮影技法が実用的か否か?

を試している「限界性能テスト」である)

まあでも、ビギナー層等では「風景撮り」しかしない

だろうから、本レンズは推奨できる。

「比較的低価格で、高描写力な超広角レンズを入手できる」

という最大の特徴を生かせる事が利点であり。

「古い広角撮影技法しか使えない」が弱点となる。

ただし、SONY Eマウント機(フルサイズ不可)で使う

ならば、ピーキングの精度に優れる為、若干だが使い易く

なるであろう。

ただまあ、私がFUJI X用を購入しているのは、それなり

の理由もあって、FUJI Xマウントは全般的にレンズの

ラインナップが少なかったり、純正レンズは高価すぎて

コスパが悪かったりするので、こうした新鋭海外レンズで

Xマウントのラインナップの穴を埋めようとしている次第だ。

----

さて、ここまでが記事本編。以下は今回の広角決勝戦

での順位発表である。

順位は、個人評価データベースでの「総合平均点」

とする。「特別加点」だが、今回は「用途開発」と

「特殊機能」「歴史的価値」の各項目において、

合計最大0.6点まで加点してみよう。

1位:3.6点+加点0.6:SIGMA EX24/1.8

2位:3.3点+加点0.6:LAOWA 15/4

3位:3.4点+加点0.4:SIGMA C16/1.4

4位:3.6点+加点0.0:SIGMA EX19/2.8

5位:3.3点+加点0.2:Meike 12/2.8

6位:3.2点+加点0.2:RICOH A12 28/2.5

1位の、SIGMA EX24/1.8は妥当な結果。

古い時代のレンズではあるが、用途がとても広い。

現在入手可能であれば必携の広角レンズであろう。

2位、LAOWAはやや意外な結果、あまりに特殊なレンズ

でマニアックすぎるので、初級中級層には非推奨だ。

3位、SIGMA C16/1.4は、主に業務用途専用レンズだと

思っておくのが無難であろう。暗所での広角撮影の

必要性の無いユーザー層には無縁のレンズだ。

4位、SIGMA 19/2.8(EX/ART)は、小型軽量で、とても

安価なレンズであり、コスパを意識するユーザー層

には必携であろう。初級層から上級層まで、誰にでも

推奨できる汎用性がある。

5位、Meike12/2.8は、ビギナー層にも推奨できるが、

高度な広角撮影技法用には向かないかも知れない点を

挙げておく。(注:後年に本レンズの量販店新品

価格は、やや値下げされていて、買い易い状態だ)

6位、GXR A12 28/2.5は、現在では終焉している

システムであるし、AF精度の問題で実用価値も低い。

あまりにマニアックなシステムであり、GRマニア層の

御用達(一般層には非推奨)という事にしておこう。

---

では、これにて「広角選手権」記事は終了。

なお、いつものように、広角レンズは、これらB決勝や

決勝戦に出場したレンズしか持っていない訳では無い。

いや、むしろ非常に多数あって困ってしまった位だ、

他の広角レンズは、また機会があれば、いずれ他記事で

まとめて紹介しよう。

次回の本シリーズ記事は「85mm選手権」となる予定だ。