本シリーズは、所有しているミラーレス機本体の詳細を

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は

本シリーズ第一回記事参照)の「OLYMPUS PEN-F」

(2016年)について紹介する。

既に前編記事を掲載済みだが、今回の後編では、主に

本機の長所・短所等について説明して行こう。

![_c0032138_14524864.jpg]()

を引き続き使用する。(以下、ED75/1.8)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を

進めるが、このレンズは前編記事から使用しているもの

である為、本記事では適宜、別の特性のレンズに交換し、

本機との相性(マッチング)についても検証していく。

![_c0032138_14522984.jpg]()

AFレンズと、本機PEN-Fの相性は悪く無い。

まあそれは、近年のOLYMPUSでは、自社純正レンズを

使用時のみに有効な機能が生じる場合がある等、

(例:深度合成モード等、ただし本レンズは未対応)

少々「排他的仕様」が出てきているので、まあ、

そういう事(相性)となるのであろう。

ただ、たとえ相性が良いとは言っても、実用的か否かは

別の話だ。大柄でレンズ質量が重く、被写界深度が浅い

本ED75/1.8は、AFの速度・精度ともに、動体被写体を

捉えられる程の迅速性は殆ど無い。

これは本機PEN-Fが、像面位相差AF機能を搭載して

いない事も若干ながら関連している。その機能を持つ

OM-D E-M1等では、僅かにED75/1.8のAF動作は高速だ。

ただ、OLYMPUSの像面位相差AFや「DUAL FAST AF」は

動作原理の詳細を、ちゃんと説明した資料が殆ど無く、

カメラ内部で、どのような場合に、どのような動作を

しているのか?が不明瞭である。よって、使用する

レンズの種類やカメラ設定、被写体状況等によっては、

像面位相差AFの恩恵を、ちゃんと得られない可能性も

あり、なんとも曖昧な状態である。

つまり、像面位相差AF機能が、あっても無くても

あまり根本的な性能差には繋がらないのかも知れない。

普通、このような「あてにならない性能や機能」は、

あまり、それに全面的に頼るような事をせず、例えば

MFを使って回避する等の措置をすれば良いのだが・・

生憎、現代のμ4/3機用純正レンズは、一部の高級

レンズを除き、ピントリングが無限回転式の仕様で、

MFの操作性に、かなり劣ってしまう。

![_c0032138_14522942.jpg]()

換算150mm、2倍テレコン併用時に300mmの望遠画角

になる事から、中遠距離で飛ぶ野鳥等を撮りたいケース

も多々あるのだが、どの(μ4/3)機体を持ち出し、

どのような撮り方(AF/MF)をしたとしても、高速

動体には、ちゃんとピントを合わせる事が出来ず、

大いに不満である。これであれば銀塩用MF135mmや

銀塩用MF70-200mm級望遠ズーム等を使った方が、

高速小型動体の撮影においては、MFで遥かにピント

の歩留まり(成功率)が向上する。

元々、μ4/3機は望遠画角となる事から、遠距離の

撮影には向くのだが、遠距離での動体撮影となると

多くのシステム環境(コントラストAFのみとか、

良くわからないAF仕様の機体で、MF性能に優れない

純正μ4/3レンズ等)においては、それは向かない。

むしろμ4/3+MF望遠ズームの方がずっと効率的な

遠距離動体撮影が可能なのだが、銀塩時代の古い

時代のズームでは、その描写力は現代レンズと比べて

お話にもならない低い性能であるから、結局の所

μ4/3システムでは、遠距離動体を高性能かつ

高描写力で捉えられる有益なシステムを組む事が

出来ない(厳密には「そう簡単では無い」)状態だ。

ちなみに下写真は、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)と

銀塩用MF望遠ズームCANON New FD70-210mm/F4

(1979年)との組み合わせ。古いし、合計2万円程度で

組める格安システムだが、現状私が考える所の、最も

操作系的に高効率な遠距離動体撮影用システムである。

(オールドレンズながら写りもさほど酷いものでは無い)

![_c0032138_14525152.jpg]()

新鋭ハイエンド機のOM-D E-M1XやE-M1 MarkⅢと、

純正の高性能新鋭望遠レンズを買えば改善されている

のかも知れないが、わざわざ、それらを数十万円から

100万円もかけて揃える気は、個人的には毛頭無い。

(追記:DC-G9とG100-400のシステムは記事執筆後

に入手している。後日紹介予定だが、それであっても

効率的な遠距離動体撮影が出来る程には、改善されては

いなかった・・)

比較として、近代の高性能の動体撮影専用のAPS-C型

デジタル一眼レフ、例えばCANON EOS 7D MarkⅡ

(2014年)や、NIKON D500(2016年)を用いて、

それにSIGMAやTAMRONの高性能100-400mmレンズ

(いずれも2017年発売、手ブレ補正と超音波モーター

内蔵)を装着するのであれば・・(下写真が実例)

![_c0032138_14525787.jpg]()

11万円~14万円程度で、μ4/3超高性能システムと

同等以上のAF/MF/連写性能により、より安価に遠距離

高速動体撮影に適したシステムが構築可能だ。

(ただし、勿論、大型化・重量化するという弱点があり、

多数の機材を併用したり、重量級機材が使い難い撮影

条件においては、ハンドリング性能の低下で不利である)

趣味撮影のケースのみならず、業務撮影用途ならば、

なおさらであり、同等品質の写真を納品して同じ報酬を

得るならば、使用する機材システムの原価は安価であれば

ある程、利益率が向上してビジネス的には適正だ。

今時の職業写真家層では、使用機材を、所属する企業や

組織から供給/貸与してもらえる等の「非常に恵まれた

環境」の人以外は、あまり最新鋭機は使わないであろう、

上級機や旧世代機等を、できるだけ長く使い続けようと

している訳であり、高価すぎる新鋭機を次々に買って

いたら、設備投資費用が膨らみすぎ、それでは赤字と

なって、商売として成り立たなくなるからだ。

多くのビギナー層が考えるような「プロは、もの凄く

高価な機材を使っている」というのは幻想であろう。

(=上記のように、それでは商売にならないからだ)

現代において、高額な新鋭機材を使っているのは、

そのほとんどが、アマチュアの初級中級層であり、

その理由は「プロっぽい高級機材を使って、周囲に

自慢したい(または尊敬されたい)」という自己

満足であるケースが殆ど、さらに別の理由としては、

「自分に腕前が無いので、高性能な機材を使わないと、

上手く写真が撮れずに、周囲から馬鹿にされる」

というネガティブな脅迫心理からのケースであろう。

(例:超音波モーターが無いとピンボケする、

手ブレ補正や超高感度が無いとブレてしまう、

高速連写が無いと、ちょうどいい一瞬を撮れない等)

さて、話の途中であるが、ここで使用レンズを交換する。

![_c0032138_14525738.jpg]()

(新品購入価格 19,000円)(以下、LAOWA17/1.8)

2019年発売の中国製μ4/3機専用広角(準標準相当)

MF単焦点小型軽量レンズ。

本レンズはμ4/3専用で、非常に小型軽量な事が特徴で

重量は172gしか無い。

![_c0032138_14525873.jpg]()

+画像処理エンジン+I/O(入出力)制御機能)が、

写真撮影用カメラ以外の分野に進出している世情が

あり、その最も代表的なものは、空撮用ドローンの

カメラとしてのμ4/3ユニットの使用であろう。

で、空を飛ばすものであるから重量級レンズは不利だ。

できればAFも使いたくない、地上から、または自力で

ピントを都度、制御するのは大変だし、電力も喰う。

そこで本レンズである。小型軽量、MFだが実焦点距離が

短いので、初めからF5.6~F8あたりまで絞っておけば

パンフォーカスとなり、ピント合わせは不用となる。

![_c0032138_14525848.jpg]()

撮像センサーの面積が、フルサイズ機の1/4しか無い

から、画質的に不利だ」などと、わかったような話を

言い出すユーザーは多いと思うが・・

あらゆる技術には、長所と短所が合わせて存在している。

もし、弱点の無い完璧な技術があれば、それはあっと言う

間に普及して、世の中の全てがそれとなる(デファクト・

スタンダード化する) もしそれが、カメラの世界で

起こったら、その「完璧なカメラ」しか売れず、皆がその

同じカメラを使う訳だが・・ 現実にはそうなっておらず

個々のユーザー(人間であるとは限らない)の用途や

目的に応じて、異なる種類のカメラやレンズが使われる

訳である。(まあ、当たり前の話だ。だから「μ4/3機

vs フルサイズ機」といったような、十把ひとからげ的な

比較や評価をする事は適切では無い)

μ4/3機(システム)は、望遠画角が得易い事、そして

小型軽量、低消費電力である事がメリットである。

そしてμ4/3機を広角画角で使う際(今回のLAOWA17/1.8

等)には、小型軽量である事に加えて、センサーサイズ

の小ささとレンズ実焦点距離の短さから、被写界深度を

深く取る事が容易で、同時にピント精度も高まる。

この特徴は、μ4/3以前の4/3(フォーサーズ)時代から

同様であり、私は2000年代前半から、イベント等での

会場スナップや参加者の記念撮影等において、4/3機

と広角(ズーム)の組み合わせを十数年間使っていた。

つまり、業務撮影であれば失敗は許されない訳であり

4/3機と広角であれば、AFでもピントを外すような事態は

まず有り得ないから、安全確実に写真が撮れる訳だ。

μ4/3時代で、その用法をしなかったのは、2013年迄の

μ4/3機は、全て、AF速度・精度の面での性能が貧弱な

コントラストAFしか搭載されていなかったからであり、

これであれば位相差AFのデジタル一眼(APS-C機)と

広角端10mm台の標準または広角ズームを使った方が

初期μ4/3機よりピント歩留まり(成功率)が高くて

有利であった訳だ。

ただ、やはりデジタル一眼レフのシステムは、μ4/3機

システムよりも大きく重くなってしまうので、どうしても

ハンドリング性能は劣る。

もう少しだけμ4/3機のAF性能が向上すれば、こうした

用途にも使えるようになるだろうとは思っている。

勿論、新鋭μ4/3機のAF性能は順次改善されているが、

前述のように高額な最新鋭機をイベントのスナップ程度の

撮影用途に用いるのは、業務撮影としての費用対効果が

見合わない。

ガンガンに使って消耗させる用途であれば、システム

合計価格が5万円以下程度で無いとならない訳だ。

(=つまり、高性能/高額機材を所有していたとしても、

そういう撮影環境には持ち出さない状態となる)

![_c0032138_14530268.jpg]()

において、本機PEN-Fとのバランスは悪く無い。

元々、PEN-Fにおいては大型のレンズとの組み合わせは

アンバランスである。それを確認する為にも、前編と

本記事冒頭では、やや大型なED75/1.8を試験的に装着

していた訳だ。

実際にはED75/1.8あたりがバランス的に限界点であり、

それ以上の大型のμ4/3機用(または他マウント用の)

レンズは、PEN-Fとの組み合わせにおいて適正では無い。

まあつまり、μ4/3機として実用的望遠(動体)撮影を

意図しても、それは「E-M1」系機体であれば可能だが、

本機PEN-Fでは、まるっきり的外れなシステムとなる訳だ。

---

さて、ここでまたレンズを交換してみよう。

![_c0032138_14530732.jpg]()

(新品購入価格 24,000円)(以下、七工匠60/2.8)

2019年に発売された、中国製のAPS-C機以下の

ミラーレス機対応MF中望遠等倍マクロレンズ。

μ4/3機用マウント版で購入している。

こちらは、精密なピント合わせが要求されるMFレンズ

である。こうしたタイプのレンズがPEN-Fに向くか否か?

という検証目的だ。

![_c0032138_14530706.jpg]()

を装着時に、ピーキングが常時出ない事である。

ピーキングを表示する為には、どこかのFnボタンに、

ピーキング機能をアサイン(割り振って)、かつ、

電源をONした度に、あるいはモードダイヤルを

変更した都度、毎回そのFnボタンを押す事で、やっと

ピーキングが出せる。(注:強度、色の変更可能では

あるが、その変更メニューまではショートカットが

飛べず、仮に、設定がレンズに合っていない場合、

毎回、メニューの奥底から掘り出して設定し直さ

なくてはならない)

![_c0032138_14530739.jpg]()

さほど潤沢では無い。それらに対して、少なくとも

デジタルテレコン、HDRモード、ブラケット(BKT)ON、

絞り込みプレビュー、画面拡大表示、といった機能群

のアサインは必須であろうから、ピーキングONを

入れると、もうアサイナブルボタンの数が足りない。

おまけに、これらの設定は、EVFやモニター上には

表示されないので、カメラを持ち替えた際に、

この機種ではどう設定していたか?を忘れてしまう。

全オリンパス機で、同じボタン設定にしたい所だが、

機種毎にFnボタン数は違うし、その配置(位置)も

異なるし、元々、機種毎に撮影用途も全然違うから、

各機種毎に異なるボタン設定をせざるを得ない訳だ。

いったい何故、他社の殆ど全てのミラーレス機のように

非純正レンズでも常時ピーキングが出ないのであろうか?

(注:純正レンズであれば、MFアシストでピントリング

に触れるだけで、ピーキングをすぐに出せる)

これは、オリンパス等の純正レンズを使った場合のみに、

カメラの高性能が発揮できるようになる、という意地悪な

「排他的仕様」であるとしか思えない。

つまり、実質的には、PEN-Fで精密なピント合わせを

要求される非純正レンズは「実用的には使用できない」

という話となる。

以下、念の為、「ではピーキングを使わなければ良い」

と思うかも知れないが、まず本機PEN-FのEVF解像度は

236万ドットで、近年の高性能ミラーレス機の中では

最低限の性能であり、MFのピント確認がやや困難だ。

さらに「画面拡大を併用できるか?」だが、オリンパス

機の全般で、ここの拡大操作系が非常に劣っている。

ボタンを探して押さないと解除が出来ないという困った

仕様であり、これは同じμ4/3機でもPANASONICの機体

と比較すると、笑ってしまう位に操作系の優劣の差がある。

また、オリンパス機では、シャッター半押しでも

ピーキングが消えてしまう。これは「もうピントも

合ったし、構図も決めたし、後はシャッターを切る

だけだから、ピーキング表示は邪魔でしょう?」

という設計思想だとは思うが・・

個人的には、オリンパスには高速連写機が多い為、

MFレンズを用いて、「飛び物」(野鳥、昆虫等)に

「高速連写をしながらMFでピントを合わせる」という

MF技法を良く使う、その際、半押し・全押し中でも

ピーキングが表示されていないと困ってしまうのだ。

(注:一部の他社機では、これが可能)

それから、「ピーキング背景の輝度調整」の機能が

存在し、これをONすると、若干だがピーキングを

見やすくする事ができる。ただ、この機能はEVF等

のライブビューで確認できる写真の輝度と、実際に

撮れる写真の明るさが異なるという大問題が生じる。

「これをONすると、ピント精度が高まる」という

ビギナー層のレビュー等は、かなり多いのだが、

それは「作画」という概念を全く理解していないと

思われ、単にピンボケが怖い、というだけであろう。

なお、こうした劣悪な、ピーキングおよび拡大操作系

の仕様に関しては、本機PEN-Fだけの課題では無く、

2013年以降の全てのOLYMPUS製μ4/3機で同様の

「重欠点」を持つ。

![_c0032138_14531354.jpg]()

非常に遅い。もしかすると、誤操作防止の為にわざと

簡単には動作しないようにしているかも知れない。

(あるいはカメラ機器を動作させる為のOSを、組み込み

型専用品から汎用品として、コストダウンや開発業務の

効率化を図っているのかも知れない→2010年代前半の

SONYに前例あり。ただし、仮にそういう事情だったと

しても、それはメーカー側の一方的な都合であり、

その事によるユーザー側のメリットは何も無い。

仮に「動作が遅くても、このカメラの想定ユーザー層

(=実用的に多数の写真を撮らない、シニア層、投機層、

コレクター層等)に対しては問題は無い」とメーカーの

開発側や営業側が判断したのならば、その時点で、

結果的には「わざと動作を遅くした」事と、設計基準上

で見れば等価だ)

・・・で、ボタン類のレスポンスの遅さであるが、

軽くポンと押しただけでは動作せず、しっかりと、

およそ0.5秒くらいは押し続けないと、その機能を

呼び出す事ができないのだ。

(注:同年2016年発売のOM-D E-M1 MarkⅡでは

「ボタン長押し設定」というツールメニューがあり

各種ボタン機能の長押しの反応時間を0.5秒~3秒で

調整できる。本機PEN-Fには、その設定機能は無いし、

そもそも問題なのは、「長押し」ではなく、通常の

ボタン押下でも反応が鈍い事が課題なのだ)

前編で少し書いたが「若々しさが無い仕様」という

のは、こういう事も理由の1つである。

間違って操作する事を防ぐ為に、機器の動作を重く

(のろく、遅く)する等は、まるで「老人向けの

介護設備」のような設計思想であり、迅速で効率的な

撮影には、全く向かない事になる。

(注:仮に「高齢者向けだから」と言っても、だから

動作を遅くするべき理由も良くわからない)

それから本機PEN-Fは、非純正レンズでも、カメラ

内蔵手ブレ補正は効くが、その設定操作系は劣悪だ。

まず「スーパーコンパネ」を容易に表示できる設定に

した後、それを呼び出し、コンパネ上の手ブレ補正の

機能ボタンを十字キーで選択して呼び出し、さらに

手ブレ補正設定表示中に、速やかにinfoボタンを押し、

手動焦点距離入力メニューを出して、5ケタあるその

焦点距離入力を、各ケタ毎に0・・0・・6・・0・・0

(=60.0mm)と、十字キーで変更しないとならない。

![_c0032138_14531376.jpg]()

ならないのだが、入力を忘れてしまうリスクもある。

何故ならば、純正レンズ使用時には、ファインダー

(EVF)や背面モニター上に、使っているレンズの焦点

距離が表示される(ように設定できる)のだが、生憎

焦点距離手動設定時には、これが表示されないので、

レンズ(非純正)を交換した際、以前の設定のままで

あっても気づかない事が多いのだ。

なお、本機PEN-Fでは、従前のオリンパス機には無かった

「レンズ情報登録」機能が付き、これを使えば、自身で

設定した(複数の)レンズ情報から、非純正レンズで

あっても、EVFやモニター上にレンズ焦点距離情報を

表示させる事が出来るようになった。

この新機能を使えば、レンズ交換時の焦点距離入力

忘れのリスクが減り、一見有益な改善なのだが・・

(注:同年発売のOM-D E-M1 MarkⅡでは、焦点距離

設定を行うだけで、「登録」をせずとも、EVF上等

に、設定したレンズ焦点距離情報が表示される)

![_c0032138_14531392.jpg]()

1本のレンズを設定するのにソフトウェアキーボード

から多数の文字列を入力する必要がある。1本分を入力

するのに数分かかってしまい、私のように非常に多数

の交換レンズをPEN-Fで使うユーザーの場合、これは

面倒でやっていられない。

それと、この操作系には若干の矛盾がある。

登録された情報をLOAD(読み出す)するタイミングは、

毎回のカメラ電源ON時である模様だ。

そこで、電源がONされている間に、何か、ダミーの

登録情報(例:OM50/1.4と入力してある)を手動で

読み出した後に、これを(七工匠)60/2.8と変更する

ならば、とりあえずカメラが電源ONの時間中では、

EVF等の表示は60mmとなり、EXIF情報にもこれが

記録されているのだが・・

いったん電源をOFFとすると、もうこの変更内容は

忘れてしまい、再度の電源ON時に、登録情報を

再(Re)LOADし、またOM50/1.4に逆戻りだ。

(注:再LOAD問題は、別の要素でも関係→後述)

だから、七工匠60/2.8に修正した時点で60/2.8の

情報を、正規に新規登録してあげないとならない。

だが、これから撮影するのに、いちいち1分や2分も

かかる情報登録など、やっていられないのだ。

さらに言えば、もう七工匠60/2.8は、二度と本機

PEN-Fで使わないかも知れない。ピーキングと拡大

操作系の課題があるので、精密ピント合わせ不能で

あれば、本機で本レンズを使用するのは効率的では

無い。だから試用が終わり、その弱点が確認できれば、

もう本レンズ等の登録情報は無駄になってしまう。

![_c0032138_14531772.jpg]()

半分にも達していない(汗)

課題はユーザー側にもある。

本機のユーザー層は、8割が団塊世代のシニア層、

2割が上級カメラマニア層である、と分析しているが、

この主力ターゲットユーザーと、本機の高機能(多機能)

がマッチしていない。

取扱説明書は、わずかに184page(注:Ver.3)しか

無く、細かい(詳しい)説明が殆ど載っていない。

まあ、仮に細かく書いたとしても、シニア層はそれを

読まない、という想定なのだろう。

例えば、本機PEN-Fには「フォーカスブラケット」機能

が搭載されているが、それの概念、実際の使い方や、

メニューからの呼び出し方等を知っている本機の

ユーザーの比率は、どれくらいあるのであろうか?

恐らく、1割にも満たず、数%であろう。

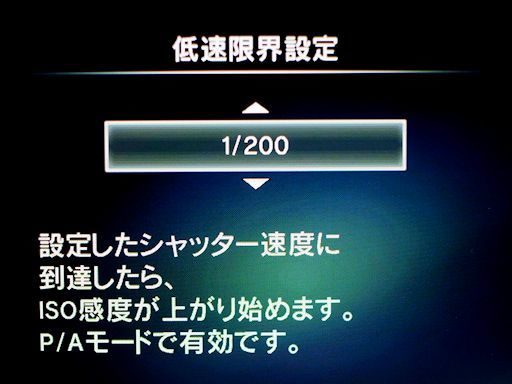

あるいは、本機PEN-Fには、ISO AUTO時の低速限界

シャッター速度を手動で変更できる機能が、「やっと」

搭載されている。これは、NIKONやCANONの一眼レフ

には従前から搭載されていて、有益な機能である為、

個人的には待ち望んでいた機能であったが、本機以前

のOLYMPUS機には、この機能が入っていなかった。

![_c0032138_14532182.jpg]()

今度は、それらの設定はメニュー階層の奥深くに

沈んでいて、そう簡単に呼び出せないという重欠点

を目の当たりにするであろう。

本機PEN-Fでは、そのようにメニューの奥深くにある

機能をワンタッチで呼び出せる「ショートカット」の

設定機能は何も存在していない。よってメニュー等の

ボタンを何度も何度も押して、それを呼び出す必要が

ある為、有益な事がわかっていても、通常の撮影状況で

あれば、面倒なので、その操作は割愛してしまう。

また、しばらく使わなければ、その機能がメニューの

どこに入っていたか?すらも忘れてしまうかも知れない。

いずれにしても、全ての操作系仕様が、煩雑であり、

かったるく、遅く、全般に鈍重な印象だ。

![_c0032138_20520407.jpg]()

にも、そういう類の操作系の鈍重さがあり、デジタル

一眼レフ・クラッシックス第17回記事では、そのDfの

「操作性・操作系」評価を、史上最低の1点(5点満点)

と評価した。

全ての操作の概念が、例えば三脚を立てたカメラ上でしか

成り立たなかったり、あるいは、いちいちカメラを持つ

構えを解いて、どこかにカメラを置いて、両手で操作

する必要がある等、古臭く、極めて非効率的だからだ。

近年の新製品レビューでは、あまり新鋭機材の弱点を

書く事が許されていない模様だ。市場での流通側と

しては、広告宣伝の目的でのレビューなので、そこで

ネガティブな事を書いても無意味だからである。

NIKON Dfの、ある評価記事では、「じっくりと撮る

のに向くカメラ」という記載があった。

これは言いえて妙だ、つまり弱点をそのまま書く事を

しない「婉曲表現」であり、裏を返せば「効率的な

撮影には、全く向かないカメラだ」と、きっと、その

専門評価者は言いたかった訳なのだろう。

![_c0032138_14532835.jpg]()

上に非効率な点が目立ち、「じっくり撮るのに向く」

カメラに成り下がってしまっている点が残念である。

まあもっとも、ターゲットユーザーがシニア層で

あるならば、そういう仕様は、わざとそうしている

「確信犯」なのかも知れない訳だ。

・・だとすれば、実践派のマニア層が志向するべき

機体では無いかも知れない。

余談だが、銀塩一眼レフCONTAX RTS(1975年、銀塩

一眼レフ第5回記事参照)や、RTSⅡ(1982年、未所有)

は、シャッターボタンのストロークが極めて短く

触れるだけでシャッターが切れる「フェザータッチ」

を採用していた。富裕層の高齢者のユーザーが当時

は多かったCONTAX機だが、この仕様は、いわゆる

「RTSの暴発」(意図せずに写真を撮ってしまう)を

招きながらも好評であった。これらの機体のオーナー

は、これを周囲に「触れるだけでシャッターが切れる」

と言いふらし、その仕様を使いこなせる事を自慢と

していた訳だ。(=「じゃじゃ馬」を乗りこなす)

後年には、こうした仕様のカメラは殆ど無いので・・

(注:2018年のPANASONIC DC-G9が、若干だが

「フェザータッチ」気味である。これは悪く無い)

やはり、高齢者等にも向けた「安全思想」が広まった

のかも知れないが、カメラのシャッターを切る事は、

普通は生命に危険を及ぼすような物では無いので、

必要以上に安全対策を施してしまうのは、どうなの

だろうか?

これはシャッター仕様以外においても、本機PEN-Fや、

近年のNIKON機全般の仕様で見られる様々な「安全対策」

であるのだが・・ それが邪魔になるという場合も

極めて多く、鬱陶しい。

ターゲット・ユーザー層の心理状態や真のニーズを、

メーカー側ももっと認識するべきではなかろうか?

---

では、ごく簡単に本機PEN-Fの長所短所をまとめて

おこう。

<長所>

*AUTO ISOの低速限界設定が可能。

(ただし、ショートカットで呼び出せない)

*画質のコントローラビリティが高い。

(ダイヤル操作優先であり、ちょっと使いにくさも

あるが、単に「レバー」と呼ばれる操作子が

意外に使い易い。下写真)

![_c0032138_20520870.jpg]()

しかもプラスマイナス両方向へ可能だ(下写真)

![_c0032138_14533302.jpg]()

*優美なデザイン。

*高い連写性能、高速連写は40~50コマは低速化せず、

バースト枚数も、中画素で90コマ以上もある。

また、低速連写であれば、いくらでも連写が効く。

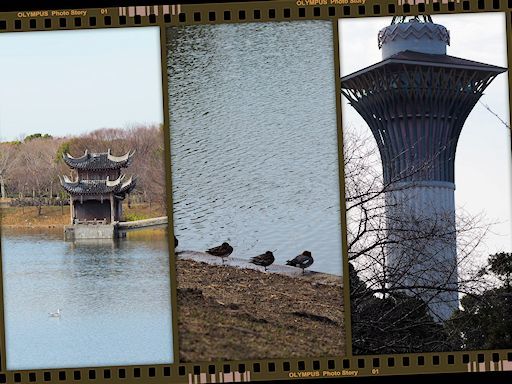

*フォトストーリー機能(下写真が一例)がある。

![_c0032138_14533318.jpg]()

ただし、ベース感度は、AUTO ISO時にISO200

とやや高目であり、日中に大口径レンズを使う

領域には僅かに足りない。

*バッテリーは良く持つ。CIPA規格準拠で

330枚だが、個人的にはこの5~6倍が目標値だ。

実際に1700枚の撮影まで問題なく可能であった。

(それ以上、まだまだ行けたと思う)

また、E-M1,E-M5Ⅱ等と共通の「BLN-1」型

リチウムイオン電池である為、汎用性が高い。

<短所>

*煩雑な操作性。

これはFnボタンの不足、スーパーコンパネの

機能不足(および、そのエディットが不可)

ショートカットメニュー不可等、多岐に及ぶ。

*非純正レンズ使用時の劣悪な操作系。

特に、ピーキング機能を何処のボタンに割り振るか

と拡大操作系、焦点距離手動入力等が煩雑すぎる。

*露出モードダイヤル上にARTモードが無い。

この結果、アートフィルターブラケットが、露出

モードダイヤルから簡便に設定が出来ない。

これを実現するには、アートフィルターブラケット

としたカメラ設定を、C(カスタム)1~4の

いずれかに登録しなければならないのだが、

Cモード設定は、電源ON時に毎回Re-LOADされて

しまう為、例えば、従前にデジタルテレコンをON

した状態が記憶されず、「電源ON時にいつも同じ

設定のままとなる」という弱点(矛盾)がある。

(注:2020年発売のOM-D E-M1Ⅲ(未所有)で、

やっとRe-LOAD問題に改善が図れらている模様だ。

その機体では、「カスタム読み込み後のカメラ設定

変更を保持するか否か」の設定があると聞く。

ただ、これも良し悪しある機能であり、加えて

操作系が煩雑すぎるようにも思えてしまう)

![_c0032138_14533314.jpg]()

まあでも、ここは重欠点では無いとは思う。

*ボタン、ダイヤル操作の鈍さ。

前述のように、すぐに反応しない。

*意匠においてFの花文字無し。

「前面パネルが薄くて加工しにくい」との

メーカーの弁だが、それは言い訳であろう、

何故ならばPENの文字はパネル前面に彫られて

いるから、Fの花文字が出来ない訳では無いと

思う(加工外注業者次第ではなかろうか?)

で、私はあまり気にしないが、マニア層は、たいてい

この点を「大問題だ」と言う。皆、PEN Fをオマージュ

して買う訳だから、そう言われる事は製品企画時から

十分に想像できていただろうに、わざわざこうした

「突っ込まれる」仕様にする意味が理解不能だ。

それに、製品の元箱上やポップ広告には花文字が

書かれているので、箱を開けた瞬間に、ユーザーは、

ますます、がっかりする感覚が強いと思われる。

*手動手ブレ補正入力が煩雑

レンズ情報登録をしなければ焦点距離情報の表示

やEXIFへの記録も無い、またレンズ情報登録を

しても前述のように使いにくさや毎回のRe-LOAD

の課題がある。

それと、MFズームでは焦点距離が入力できず、

手ブレ補正機能が使えない(他機、他社機も同様)

*電子シャッターの機能不足

単に静音モードとして使えるだけで、最高シャッター

速度は、メカシャッターと同一の1/8000秒だ。

できれば1/32000秒等の高速電子シャッターとして、

大口径レンズでのシャッター速度オーバーに備えて

もらいたいところ(他社機では良くある仕様)

*ファインダー倍率が低い。

これは1.23倍(実質0.61倍)である。

なお、この仕様は説明書には書かれていない、

不利なスペックだからか?

*電源スイッチが左側にあり、必ずカメラを両手で

構えないと、電源をON/OFFする事が出来ない。

(これに関連し、μ4/3機では、カメラが起動後で

ないとMFのピント操作を受け付けない課題もある、

つまり、なかなか撮影体制に入れない訳だ)

*超高感度なし(ISO25600止まり)

*説明書が簡素すぎる(184pageしか無い)

*価格が高価である事。

*フラッシュ非内蔵。

*元箱がやたら豪華(無意味なまでに豪華)

*全体的にシニア向けであり、若々しさが無い

仕様、機能、操作系、性能である事。

結果的に迅速かつ効率的な撮影には一切向かない。

![_c0032138_14533361.jpg]()

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★

【描写力・表現力】★★★★☆

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:86,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★★

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.35点

事前に予想していたのは総合3点程度であった。

概ね好評価だが、E-M5 MarkⅡ(評価3.30点)と、

ほぼ同等、という感じである。

ただしこの評価点は、「本機の多彩な高機能を

使いこなす事が出来る」という条件付きである。

なんとなく「銀塩PEN Fのようで格好良い」といった

理由で本機を購入してしまうビギナー/シニア層では、

殆どの多機能を使いこなせず、無駄に高額な

買い物になってしまう恐れがある。

本機の評価に限らないが、機材の評価や価値は

あくまでユーザー個々の用途やスキルによりけり

という事である。

![_c0032138_14534198.jpg]()

「アダプター適正」と「コスパ」である。

アダプター適正が低いのは、MF性能の全般的な低さ

(ピーキングが常時出ない、EVFの性能が低い)から

であり、もうこれはどうしようもない。

操作系は全般的に煩雑かつ鈍重であり、効率的な

撮影には向かない点がある。ましてや銀塩用レンズ

母艦としては全く向いていない。意匠(デザイン)的

には、銀塩用レンズを装着したいのに、大きな矛盾だ。

「コスパ」も、例えば本機と同等の性能を持つμ4/3機

Panasonic DMC-GX7に比べて3倍以上も高価であるから、

これはもう、割高と見なされてもやむを得ないであろう。

長所としての「描写力・表現力」「マニアック度」

「エンジョイ度」「仕様老朽化寿命」を、いかに判断

するかが、本機の購入を検討する際のポイントとなる。

----

さて、本記事はこのあたりまでで、

続く第五世代(2018年~)のミラーレス機は、適価で

買える機体が1台も無く、現状「全てコスパが悪い」と

見なしている為、次回記事の掲載は未定だ。

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は

本シリーズ第一回記事参照)の「OLYMPUS PEN-F」

(2016年)について紹介する。

既に前編記事を掲載済みだが、今回の後編では、主に

本機の長所・短所等について説明して行こう。

を引き続き使用する。(以下、ED75/1.8)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を

進めるが、このレンズは前編記事から使用しているもの

である為、本記事では適宜、別の特性のレンズに交換し、

本機との相性(マッチング)についても検証していく。

AFレンズと、本機PEN-Fの相性は悪く無い。

まあそれは、近年のOLYMPUSでは、自社純正レンズを

使用時のみに有効な機能が生じる場合がある等、

(例:深度合成モード等、ただし本レンズは未対応)

少々「排他的仕様」が出てきているので、まあ、

そういう事(相性)となるのであろう。

ただ、たとえ相性が良いとは言っても、実用的か否かは

別の話だ。大柄でレンズ質量が重く、被写界深度が浅い

本ED75/1.8は、AFの速度・精度ともに、動体被写体を

捉えられる程の迅速性は殆ど無い。

これは本機PEN-Fが、像面位相差AF機能を搭載して

いない事も若干ながら関連している。その機能を持つ

OM-D E-M1等では、僅かにED75/1.8のAF動作は高速だ。

ただ、OLYMPUSの像面位相差AFや「DUAL FAST AF」は

動作原理の詳細を、ちゃんと説明した資料が殆ど無く、

カメラ内部で、どのような場合に、どのような動作を

しているのか?が不明瞭である。よって、使用する

レンズの種類やカメラ設定、被写体状況等によっては、

像面位相差AFの恩恵を、ちゃんと得られない可能性も

あり、なんとも曖昧な状態である。

つまり、像面位相差AF機能が、あっても無くても

あまり根本的な性能差には繋がらないのかも知れない。

普通、このような「あてにならない性能や機能」は、

あまり、それに全面的に頼るような事をせず、例えば

MFを使って回避する等の措置をすれば良いのだが・・

生憎、現代のμ4/3機用純正レンズは、一部の高級

レンズを除き、ピントリングが無限回転式の仕様で、

MFの操作性に、かなり劣ってしまう。

換算150mm、2倍テレコン併用時に300mmの望遠画角

になる事から、中遠距離で飛ぶ野鳥等を撮りたいケース

も多々あるのだが、どの(μ4/3)機体を持ち出し、

どのような撮り方(AF/MF)をしたとしても、高速

動体には、ちゃんとピントを合わせる事が出来ず、

大いに不満である。これであれば銀塩用MF135mmや

銀塩用MF70-200mm級望遠ズーム等を使った方が、

高速小型動体の撮影においては、MFで遥かにピント

の歩留まり(成功率)が向上する。

元々、μ4/3機は望遠画角となる事から、遠距離の

撮影には向くのだが、遠距離での動体撮影となると

多くのシステム環境(コントラストAFのみとか、

良くわからないAF仕様の機体で、MF性能に優れない

純正μ4/3レンズ等)においては、それは向かない。

むしろμ4/3+MF望遠ズームの方がずっと効率的な

遠距離動体撮影が可能なのだが、銀塩時代の古い

時代のズームでは、その描写力は現代レンズと比べて

お話にもならない低い性能であるから、結局の所

μ4/3システムでは、遠距離動体を高性能かつ

高描写力で捉えられる有益なシステムを組む事が

出来ない(厳密には「そう簡単では無い」)状態だ。

ちなみに下写真は、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)と

銀塩用MF望遠ズームCANON New FD70-210mm/F4

(1979年)との組み合わせ。古いし、合計2万円程度で

組める格安システムだが、現状私が考える所の、最も

操作系的に高効率な遠距離動体撮影用システムである。

(オールドレンズながら写りもさほど酷いものでは無い)

新鋭ハイエンド機のOM-D E-M1XやE-M1 MarkⅢと、

純正の高性能新鋭望遠レンズを買えば改善されている

のかも知れないが、わざわざ、それらを数十万円から

100万円もかけて揃える気は、個人的には毛頭無い。

(追記:DC-G9とG100-400のシステムは記事執筆後

に入手している。後日紹介予定だが、それであっても

効率的な遠距離動体撮影が出来る程には、改善されては

いなかった・・)

比較として、近代の高性能の動体撮影専用のAPS-C型

デジタル一眼レフ、例えばCANON EOS 7D MarkⅡ

(2014年)や、NIKON D500(2016年)を用いて、

それにSIGMAやTAMRONの高性能100-400mmレンズ

(いずれも2017年発売、手ブレ補正と超音波モーター

内蔵)を装着するのであれば・・(下写真が実例)

11万円~14万円程度で、μ4/3超高性能システムと

同等以上のAF/MF/連写性能により、より安価に遠距離

高速動体撮影に適したシステムが構築可能だ。

(ただし、勿論、大型化・重量化するという弱点があり、

多数の機材を併用したり、重量級機材が使い難い撮影

条件においては、ハンドリング性能の低下で不利である)

趣味撮影のケースのみならず、業務撮影用途ならば、

なおさらであり、同等品質の写真を納品して同じ報酬を

得るならば、使用する機材システムの原価は安価であれば

ある程、利益率が向上してビジネス的には適正だ。

今時の職業写真家層では、使用機材を、所属する企業や

組織から供給/貸与してもらえる等の「非常に恵まれた

環境」の人以外は、あまり最新鋭機は使わないであろう、

上級機や旧世代機等を、できるだけ長く使い続けようと

している訳であり、高価すぎる新鋭機を次々に買って

いたら、設備投資費用が膨らみすぎ、それでは赤字と

なって、商売として成り立たなくなるからだ。

多くのビギナー層が考えるような「プロは、もの凄く

高価な機材を使っている」というのは幻想であろう。

(=上記のように、それでは商売にならないからだ)

現代において、高額な新鋭機材を使っているのは、

そのほとんどが、アマチュアの初級中級層であり、

その理由は「プロっぽい高級機材を使って、周囲に

自慢したい(または尊敬されたい)」という自己

満足であるケースが殆ど、さらに別の理由としては、

「自分に腕前が無いので、高性能な機材を使わないと、

上手く写真が撮れずに、周囲から馬鹿にされる」

というネガティブな脅迫心理からのケースであろう。

(例:超音波モーターが無いとピンボケする、

手ブレ補正や超高感度が無いとブレてしまう、

高速連写が無いと、ちょうどいい一瞬を撮れない等)

さて、話の途中であるが、ここで使用レンズを交換する。

(新品購入価格 19,000円)(以下、LAOWA17/1.8)

2019年発売の中国製μ4/3機専用広角(準標準相当)

MF単焦点小型軽量レンズ。

本レンズはμ4/3専用で、非常に小型軽量な事が特徴で

重量は172gしか無い。

+画像処理エンジン+I/O(入出力)制御機能)が、

写真撮影用カメラ以外の分野に進出している世情が

あり、その最も代表的なものは、空撮用ドローンの

カメラとしてのμ4/3ユニットの使用であろう。

で、空を飛ばすものであるから重量級レンズは不利だ。

できればAFも使いたくない、地上から、または自力で

ピントを都度、制御するのは大変だし、電力も喰う。

そこで本レンズである。小型軽量、MFだが実焦点距離が

短いので、初めからF5.6~F8あたりまで絞っておけば

パンフォーカスとなり、ピント合わせは不用となる。

撮像センサーの面積が、フルサイズ機の1/4しか無い

から、画質的に不利だ」などと、わかったような話を

言い出すユーザーは多いと思うが・・

あらゆる技術には、長所と短所が合わせて存在している。

もし、弱点の無い完璧な技術があれば、それはあっと言う

間に普及して、世の中の全てがそれとなる(デファクト・

スタンダード化する) もしそれが、カメラの世界で

起こったら、その「完璧なカメラ」しか売れず、皆がその

同じカメラを使う訳だが・・ 現実にはそうなっておらず

個々のユーザー(人間であるとは限らない)の用途や

目的に応じて、異なる種類のカメラやレンズが使われる

訳である。(まあ、当たり前の話だ。だから「μ4/3機

vs フルサイズ機」といったような、十把ひとからげ的な

比較や評価をする事は適切では無い)

μ4/3機(システム)は、望遠画角が得易い事、そして

小型軽量、低消費電力である事がメリットである。

そしてμ4/3機を広角画角で使う際(今回のLAOWA17/1.8

等)には、小型軽量である事に加えて、センサーサイズ

の小ささとレンズ実焦点距離の短さから、被写界深度を

深く取る事が容易で、同時にピント精度も高まる。

この特徴は、μ4/3以前の4/3(フォーサーズ)時代から

同様であり、私は2000年代前半から、イベント等での

会場スナップや参加者の記念撮影等において、4/3機

と広角(ズーム)の組み合わせを十数年間使っていた。

つまり、業務撮影であれば失敗は許されない訳であり

4/3機と広角であれば、AFでもピントを外すような事態は

まず有り得ないから、安全確実に写真が撮れる訳だ。

μ4/3時代で、その用法をしなかったのは、2013年迄の

μ4/3機は、全て、AF速度・精度の面での性能が貧弱な

コントラストAFしか搭載されていなかったからであり、

これであれば位相差AFのデジタル一眼(APS-C機)と

広角端10mm台の標準または広角ズームを使った方が

初期μ4/3機よりピント歩留まり(成功率)が高くて

有利であった訳だ。

ただ、やはりデジタル一眼レフのシステムは、μ4/3機

システムよりも大きく重くなってしまうので、どうしても

ハンドリング性能は劣る。

もう少しだけμ4/3機のAF性能が向上すれば、こうした

用途にも使えるようになるだろうとは思っている。

勿論、新鋭μ4/3機のAF性能は順次改善されているが、

前述のように高額な最新鋭機をイベントのスナップ程度の

撮影用途に用いるのは、業務撮影としての費用対効果が

見合わない。

ガンガンに使って消耗させる用途であれば、システム

合計価格が5万円以下程度で無いとならない訳だ。

(=つまり、高性能/高額機材を所有していたとしても、

そういう撮影環境には持ち出さない状態となる)

において、本機PEN-Fとのバランスは悪く無い。

元々、PEN-Fにおいては大型のレンズとの組み合わせは

アンバランスである。それを確認する為にも、前編と

本記事冒頭では、やや大型なED75/1.8を試験的に装着

していた訳だ。

実際にはED75/1.8あたりがバランス的に限界点であり、

それ以上の大型のμ4/3機用(または他マウント用の)

レンズは、PEN-Fとの組み合わせにおいて適正では無い。

まあつまり、μ4/3機として実用的望遠(動体)撮影を

意図しても、それは「E-M1」系機体であれば可能だが、

本機PEN-Fでは、まるっきり的外れなシステムとなる訳だ。

---

さて、ここでまたレンズを交換してみよう。

(新品購入価格 24,000円)(以下、七工匠60/2.8)

2019年に発売された、中国製のAPS-C機以下の

ミラーレス機対応MF中望遠等倍マクロレンズ。

μ4/3機用マウント版で購入している。

こちらは、精密なピント合わせが要求されるMFレンズ

である。こうしたタイプのレンズがPEN-Fに向くか否か?

という検証目的だ。

を装着時に、ピーキングが常時出ない事である。

ピーキングを表示する為には、どこかのFnボタンに、

ピーキング機能をアサイン(割り振って)、かつ、

電源をONした度に、あるいはモードダイヤルを

変更した都度、毎回そのFnボタンを押す事で、やっと

ピーキングが出せる。(注:強度、色の変更可能では

あるが、その変更メニューまではショートカットが

飛べず、仮に、設定がレンズに合っていない場合、

毎回、メニューの奥底から掘り出して設定し直さ

なくてはならない)

さほど潤沢では無い。それらに対して、少なくとも

デジタルテレコン、HDRモード、ブラケット(BKT)ON、

絞り込みプレビュー、画面拡大表示、といった機能群

のアサインは必須であろうから、ピーキングONを

入れると、もうアサイナブルボタンの数が足りない。

おまけに、これらの設定は、EVFやモニター上には

表示されないので、カメラを持ち替えた際に、

この機種ではどう設定していたか?を忘れてしまう。

全オリンパス機で、同じボタン設定にしたい所だが、

機種毎にFnボタン数は違うし、その配置(位置)も

異なるし、元々、機種毎に撮影用途も全然違うから、

各機種毎に異なるボタン設定をせざるを得ない訳だ。

いったい何故、他社の殆ど全てのミラーレス機のように

非純正レンズでも常時ピーキングが出ないのであろうか?

(注:純正レンズであれば、MFアシストでピントリング

に触れるだけで、ピーキングをすぐに出せる)

これは、オリンパス等の純正レンズを使った場合のみに、

カメラの高性能が発揮できるようになる、という意地悪な

「排他的仕様」であるとしか思えない。

つまり、実質的には、PEN-Fで精密なピント合わせを

要求される非純正レンズは「実用的には使用できない」

という話となる。

以下、念の為、「ではピーキングを使わなければ良い」

と思うかも知れないが、まず本機PEN-FのEVF解像度は

236万ドットで、近年の高性能ミラーレス機の中では

最低限の性能であり、MFのピント確認がやや困難だ。

さらに「画面拡大を併用できるか?」だが、オリンパス

機の全般で、ここの拡大操作系が非常に劣っている。

ボタンを探して押さないと解除が出来ないという困った

仕様であり、これは同じμ4/3機でもPANASONICの機体

と比較すると、笑ってしまう位に操作系の優劣の差がある。

また、オリンパス機では、シャッター半押しでも

ピーキングが消えてしまう。これは「もうピントも

合ったし、構図も決めたし、後はシャッターを切る

だけだから、ピーキング表示は邪魔でしょう?」

という設計思想だとは思うが・・

個人的には、オリンパスには高速連写機が多い為、

MFレンズを用いて、「飛び物」(野鳥、昆虫等)に

「高速連写をしながらMFでピントを合わせる」という

MF技法を良く使う、その際、半押し・全押し中でも

ピーキングが表示されていないと困ってしまうのだ。

(注:一部の他社機では、これが可能)

それから、「ピーキング背景の輝度調整」の機能が

存在し、これをONすると、若干だがピーキングを

見やすくする事ができる。ただ、この機能はEVF等

のライブビューで確認できる写真の輝度と、実際に

撮れる写真の明るさが異なるという大問題が生じる。

「これをONすると、ピント精度が高まる」という

ビギナー層のレビュー等は、かなり多いのだが、

それは「作画」という概念を全く理解していないと

思われ、単にピンボケが怖い、というだけであろう。

なお、こうした劣悪な、ピーキングおよび拡大操作系

の仕様に関しては、本機PEN-Fだけの課題では無く、

2013年以降の全てのOLYMPUS製μ4/3機で同様の

「重欠点」を持つ。

非常に遅い。もしかすると、誤操作防止の為にわざと

簡単には動作しないようにしているかも知れない。

(あるいはカメラ機器を動作させる為のOSを、組み込み

型専用品から汎用品として、コストダウンや開発業務の

効率化を図っているのかも知れない→2010年代前半の

SONYに前例あり。ただし、仮にそういう事情だったと

しても、それはメーカー側の一方的な都合であり、

その事によるユーザー側のメリットは何も無い。

仮に「動作が遅くても、このカメラの想定ユーザー層

(=実用的に多数の写真を撮らない、シニア層、投機層、

コレクター層等)に対しては問題は無い」とメーカーの

開発側や営業側が判断したのならば、その時点で、

結果的には「わざと動作を遅くした」事と、設計基準上

で見れば等価だ)

・・・で、ボタン類のレスポンスの遅さであるが、

軽くポンと押しただけでは動作せず、しっかりと、

およそ0.5秒くらいは押し続けないと、その機能を

呼び出す事ができないのだ。

(注:同年2016年発売のOM-D E-M1 MarkⅡでは

「ボタン長押し設定」というツールメニューがあり

各種ボタン機能の長押しの反応時間を0.5秒~3秒で

調整できる。本機PEN-Fには、その設定機能は無いし、

そもそも問題なのは、「長押し」ではなく、通常の

ボタン押下でも反応が鈍い事が課題なのだ)

前編で少し書いたが「若々しさが無い仕様」という

のは、こういう事も理由の1つである。

間違って操作する事を防ぐ為に、機器の動作を重く

(のろく、遅く)する等は、まるで「老人向けの

介護設備」のような設計思想であり、迅速で効率的な

撮影には、全く向かない事になる。

(注:仮に「高齢者向けだから」と言っても、だから

動作を遅くするべき理由も良くわからない)

それから本機PEN-Fは、非純正レンズでも、カメラ

内蔵手ブレ補正は効くが、その設定操作系は劣悪だ。

まず「スーパーコンパネ」を容易に表示できる設定に

した後、それを呼び出し、コンパネ上の手ブレ補正の

機能ボタンを十字キーで選択して呼び出し、さらに

手ブレ補正設定表示中に、速やかにinfoボタンを押し、

手動焦点距離入力メニューを出して、5ケタあるその

焦点距離入力を、各ケタ毎に0・・0・・6・・0・・0

(=60.0mm)と、十字キーで変更しないとならない。

ならないのだが、入力を忘れてしまうリスクもある。

何故ならば、純正レンズ使用時には、ファインダー

(EVF)や背面モニター上に、使っているレンズの焦点

距離が表示される(ように設定できる)のだが、生憎

焦点距離手動設定時には、これが表示されないので、

レンズ(非純正)を交換した際、以前の設定のままで

あっても気づかない事が多いのだ。

なお、本機PEN-Fでは、従前のオリンパス機には無かった

「レンズ情報登録」機能が付き、これを使えば、自身で

設定した(複数の)レンズ情報から、非純正レンズで

あっても、EVFやモニター上にレンズ焦点距離情報を

表示させる事が出来るようになった。

この新機能を使えば、レンズ交換時の焦点距離入力

忘れのリスクが減り、一見有益な改善なのだが・・

(注:同年発売のOM-D E-M1 MarkⅡでは、焦点距離

設定を行うだけで、「登録」をせずとも、EVF上等

に、設定したレンズ焦点距離情報が表示される)

1本のレンズを設定するのにソフトウェアキーボード

から多数の文字列を入力する必要がある。1本分を入力

するのに数分かかってしまい、私のように非常に多数

の交換レンズをPEN-Fで使うユーザーの場合、これは

面倒でやっていられない。

それと、この操作系には若干の矛盾がある。

登録された情報をLOAD(読み出す)するタイミングは、

毎回のカメラ電源ON時である模様だ。

そこで、電源がONされている間に、何か、ダミーの

登録情報(例:OM50/1.4と入力してある)を手動で

読み出した後に、これを(七工匠)60/2.8と変更する

ならば、とりあえずカメラが電源ONの時間中では、

EVF等の表示は60mmとなり、EXIF情報にもこれが

記録されているのだが・・

いったん電源をOFFとすると、もうこの変更内容は

忘れてしまい、再度の電源ON時に、登録情報を

再(Re)LOADし、またOM50/1.4に逆戻りだ。

(注:再LOAD問題は、別の要素でも関係→後述)

だから、七工匠60/2.8に修正した時点で60/2.8の

情報を、正規に新規登録してあげないとならない。

だが、これから撮影するのに、いちいち1分や2分も

かかる情報登録など、やっていられないのだ。

さらに言えば、もう七工匠60/2.8は、二度と本機

PEN-Fで使わないかも知れない。ピーキングと拡大

操作系の課題があるので、精密ピント合わせ不能で

あれば、本機で本レンズを使用するのは効率的では

無い。だから試用が終わり、その弱点が確認できれば、

もう本レンズ等の登録情報は無駄になってしまう。

半分にも達していない(汗)

課題はユーザー側にもある。

本機のユーザー層は、8割が団塊世代のシニア層、

2割が上級カメラマニア層である、と分析しているが、

この主力ターゲットユーザーと、本機の高機能(多機能)

がマッチしていない。

取扱説明書は、わずかに184page(注:Ver.3)しか

無く、細かい(詳しい)説明が殆ど載っていない。

まあ、仮に細かく書いたとしても、シニア層はそれを

読まない、という想定なのだろう。

例えば、本機PEN-Fには「フォーカスブラケット」機能

が搭載されているが、それの概念、実際の使い方や、

メニューからの呼び出し方等を知っている本機の

ユーザーの比率は、どれくらいあるのであろうか?

恐らく、1割にも満たず、数%であろう。

あるいは、本機PEN-Fには、ISO AUTO時の低速限界

シャッター速度を手動で変更できる機能が、「やっと」

搭載されている。これは、NIKONやCANONの一眼レフ

には従前から搭載されていて、有益な機能である為、

個人的には待ち望んでいた機能であったが、本機以前

のOLYMPUS機には、この機能が入っていなかった。

今度は、それらの設定はメニュー階層の奥深くに

沈んでいて、そう簡単に呼び出せないという重欠点

を目の当たりにするであろう。

本機PEN-Fでは、そのようにメニューの奥深くにある

機能をワンタッチで呼び出せる「ショートカット」の

設定機能は何も存在していない。よってメニュー等の

ボタンを何度も何度も押して、それを呼び出す必要が

ある為、有益な事がわかっていても、通常の撮影状況で

あれば、面倒なので、その操作は割愛してしまう。

また、しばらく使わなければ、その機能がメニューの

どこに入っていたか?すらも忘れてしまうかも知れない。

いずれにしても、全ての操作系仕様が、煩雑であり、

かったるく、遅く、全般に鈍重な印象だ。

にも、そういう類の操作系の鈍重さがあり、デジタル

一眼レフ・クラッシックス第17回記事では、そのDfの

「操作性・操作系」評価を、史上最低の1点(5点満点)

と評価した。

全ての操作の概念が、例えば三脚を立てたカメラ上でしか

成り立たなかったり、あるいは、いちいちカメラを持つ

構えを解いて、どこかにカメラを置いて、両手で操作

する必要がある等、古臭く、極めて非効率的だからだ。

近年の新製品レビューでは、あまり新鋭機材の弱点を

書く事が許されていない模様だ。市場での流通側と

しては、広告宣伝の目的でのレビューなので、そこで

ネガティブな事を書いても無意味だからである。

NIKON Dfの、ある評価記事では、「じっくりと撮る

のに向くカメラ」という記載があった。

これは言いえて妙だ、つまり弱点をそのまま書く事を

しない「婉曲表現」であり、裏を返せば「効率的な

撮影には、全く向かないカメラだ」と、きっと、その

専門評価者は言いたかった訳なのだろう。

上に非効率な点が目立ち、「じっくり撮るのに向く」

カメラに成り下がってしまっている点が残念である。

まあもっとも、ターゲットユーザーがシニア層で

あるならば、そういう仕様は、わざとそうしている

「確信犯」なのかも知れない訳だ。

・・だとすれば、実践派のマニア層が志向するべき

機体では無いかも知れない。

余談だが、銀塩一眼レフCONTAX RTS(1975年、銀塩

一眼レフ第5回記事参照)や、RTSⅡ(1982年、未所有)

は、シャッターボタンのストロークが極めて短く

触れるだけでシャッターが切れる「フェザータッチ」

を採用していた。富裕層の高齢者のユーザーが当時

は多かったCONTAX機だが、この仕様は、いわゆる

「RTSの暴発」(意図せずに写真を撮ってしまう)を

招きながらも好評であった。これらの機体のオーナー

は、これを周囲に「触れるだけでシャッターが切れる」

と言いふらし、その仕様を使いこなせる事を自慢と

していた訳だ。(=「じゃじゃ馬」を乗りこなす)

後年には、こうした仕様のカメラは殆ど無いので・・

(注:2018年のPANASONIC DC-G9が、若干だが

「フェザータッチ」気味である。これは悪く無い)

やはり、高齢者等にも向けた「安全思想」が広まった

のかも知れないが、カメラのシャッターを切る事は、

普通は生命に危険を及ぼすような物では無いので、

必要以上に安全対策を施してしまうのは、どうなの

だろうか?

これはシャッター仕様以外においても、本機PEN-Fや、

近年のNIKON機全般の仕様で見られる様々な「安全対策」

であるのだが・・ それが邪魔になるという場合も

極めて多く、鬱陶しい。

ターゲット・ユーザー層の心理状態や真のニーズを、

メーカー側ももっと認識するべきではなかろうか?

---

では、ごく簡単に本機PEN-Fの長所短所をまとめて

おこう。

<長所>

*AUTO ISOの低速限界設定が可能。

(ただし、ショートカットで呼び出せない)

*画質のコントローラビリティが高い。

(ダイヤル操作優先であり、ちょっと使いにくさも

あるが、単に「レバー」と呼ばれる操作子が

意外に使い易い。下写真)

しかもプラスマイナス両方向へ可能だ(下写真)

*優美なデザイン。

*高い連写性能、高速連写は40~50コマは低速化せず、

バースト枚数も、中画素で90コマ以上もある。

また、低速連写であれば、いくらでも連写が効く。

*フォトストーリー機能(下写真が一例)がある。

ただし、ベース感度は、AUTO ISO時にISO200

とやや高目であり、日中に大口径レンズを使う

領域には僅かに足りない。

*バッテリーは良く持つ。CIPA規格準拠で

330枚だが、個人的にはこの5~6倍が目標値だ。

実際に1700枚の撮影まで問題なく可能であった。

(それ以上、まだまだ行けたと思う)

また、E-M1,E-M5Ⅱ等と共通の「BLN-1」型

リチウムイオン電池である為、汎用性が高い。

<短所>

*煩雑な操作性。

これはFnボタンの不足、スーパーコンパネの

機能不足(および、そのエディットが不可)

ショートカットメニュー不可等、多岐に及ぶ。

*非純正レンズ使用時の劣悪な操作系。

特に、ピーキング機能を何処のボタンに割り振るか

と拡大操作系、焦点距離手動入力等が煩雑すぎる。

*露出モードダイヤル上にARTモードが無い。

この結果、アートフィルターブラケットが、露出

モードダイヤルから簡便に設定が出来ない。

これを実現するには、アートフィルターブラケット

としたカメラ設定を、C(カスタム)1~4の

いずれかに登録しなければならないのだが、

Cモード設定は、電源ON時に毎回Re-LOADされて

しまう為、例えば、従前にデジタルテレコンをON

した状態が記憶されず、「電源ON時にいつも同じ

設定のままとなる」という弱点(矛盾)がある。

(注:2020年発売のOM-D E-M1Ⅲ(未所有)で、

やっとRe-LOAD問題に改善が図れらている模様だ。

その機体では、「カスタム読み込み後のカメラ設定

変更を保持するか否か」の設定があると聞く。

ただ、これも良し悪しある機能であり、加えて

操作系が煩雑すぎるようにも思えてしまう)

まあでも、ここは重欠点では無いとは思う。

*ボタン、ダイヤル操作の鈍さ。

前述のように、すぐに反応しない。

*意匠においてFの花文字無し。

「前面パネルが薄くて加工しにくい」との

メーカーの弁だが、それは言い訳であろう、

何故ならばPENの文字はパネル前面に彫られて

いるから、Fの花文字が出来ない訳では無いと

思う(加工外注業者次第ではなかろうか?)

で、私はあまり気にしないが、マニア層は、たいてい

この点を「大問題だ」と言う。皆、PEN Fをオマージュ

して買う訳だから、そう言われる事は製品企画時から

十分に想像できていただろうに、わざわざこうした

「突っ込まれる」仕様にする意味が理解不能だ。

それに、製品の元箱上やポップ広告には花文字が

書かれているので、箱を開けた瞬間に、ユーザーは、

ますます、がっかりする感覚が強いと思われる。

*手動手ブレ補正入力が煩雑

レンズ情報登録をしなければ焦点距離情報の表示

やEXIFへの記録も無い、またレンズ情報登録を

しても前述のように使いにくさや毎回のRe-LOAD

の課題がある。

それと、MFズームでは焦点距離が入力できず、

手ブレ補正機能が使えない(他機、他社機も同様)

*電子シャッターの機能不足

単に静音モードとして使えるだけで、最高シャッター

速度は、メカシャッターと同一の1/8000秒だ。

できれば1/32000秒等の高速電子シャッターとして、

大口径レンズでのシャッター速度オーバーに備えて

もらいたいところ(他社機では良くある仕様)

*ファインダー倍率が低い。

これは1.23倍(実質0.61倍)である。

なお、この仕様は説明書には書かれていない、

不利なスペックだからか?

*電源スイッチが左側にあり、必ずカメラを両手で

構えないと、電源をON/OFFする事が出来ない。

(これに関連し、μ4/3機では、カメラが起動後で

ないとMFのピント操作を受け付けない課題もある、

つまり、なかなか撮影体制に入れない訳だ)

*超高感度なし(ISO25600止まり)

*説明書が簡素すぎる(184pageしか無い)

*価格が高価である事。

*フラッシュ非内蔵。

*元箱がやたら豪華(無意味なまでに豪華)

*全体的にシニア向けであり、若々しさが無い

仕様、機能、操作系、性能である事。

結果的に迅速かつ効率的な撮影には一切向かない。

評価項目は10項目である(項目の定義は第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★

【描写力・表現力】★★★★☆

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★☆ (中古購入価格:86,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★★

【歴史的価値 】★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.35点

事前に予想していたのは総合3点程度であった。

概ね好評価だが、E-M5 MarkⅡ(評価3.30点)と、

ほぼ同等、という感じである。

ただしこの評価点は、「本機の多彩な高機能を

使いこなす事が出来る」という条件付きである。

なんとなく「銀塩PEN Fのようで格好良い」といった

理由で本機を購入してしまうビギナー/シニア層では、

殆どの多機能を使いこなせず、無駄に高額な

買い物になってしまう恐れがある。

本機の評価に限らないが、機材の評価や価値は

あくまでユーザー個々の用途やスキルによりけり

という事である。

「アダプター適正」と「コスパ」である。

アダプター適正が低いのは、MF性能の全般的な低さ

(ピーキングが常時出ない、EVFの性能が低い)から

であり、もうこれはどうしようもない。

操作系は全般的に煩雑かつ鈍重であり、効率的な

撮影には向かない点がある。ましてや銀塩用レンズ

母艦としては全く向いていない。意匠(デザイン)的

には、銀塩用レンズを装着したいのに、大きな矛盾だ。

「コスパ」も、例えば本機と同等の性能を持つμ4/3機

Panasonic DMC-GX7に比べて3倍以上も高価であるから、

これはもう、割高と見なされてもやむを得ないであろう。

長所としての「描写力・表現力」「マニアック度」

「エンジョイ度」「仕様老朽化寿命」を、いかに判断

するかが、本機の購入を検討する際のポイントとなる。

----

さて、本記事はこのあたりまでで、

続く第五世代(2018年~)のミラーレス機は、適価で

買える機体が1台も無く、現状「全てコスパが悪い」と

見なしている為、次回記事の掲載は未定だ。