過去の本ブログのレンズ紹介記事では未紹介の

マニアックなレンズを主に紹介するシリーズ記事。

今回は未紹介レンズ4本を取り上げる。

----

まず、今回最初のレンズ

![_c0032138_16223635.jpg]()

(中古購入価格 約20,000円)(以下、DX40/2.8)

カメラは、NIKON D5300 (APS-C機)

2011年に発売されたDX(APS-C機)専用準標準

(標準画角)AF等倍マクロレンズ。

(注:Micro と NIKKORの間にはハイフンは入らない。

ただし、Ai時代の「Micro-」にはハイフンが有る。

また、「NIKKOR」は、いつでも全て大文字だ。

レンズ本体にはちゃんとそう書いてあるが、このあたり

を間違えている情報がとても多く、あまり好ましくない。

なお、F値の表示は、NIKON WEBではf/表記。レンズ上

では、1:2.8表記だ。統一性が無いし、そもそも各社で

バラバラなので正解が無い。そこで本ブログでは、昔から、

40mm/f2.8といった暫定表記法を、やむなく用いている)

![_c0032138_16223627.jpg]()

に載せていたのだが、その際の「想定購入金額」は、

「2万円」と記載しており、それよりも高価であれば購入

しない。で、やっとその中古相場まで下がったのが発売から

8年後の2019年初頭であった。税込み19,980円で購入した

次第である。(注:NIKONは、フルサイズ機全面移行を

目論んだのか?この頃からDX型レンズの新品実売価格も

大幅に低下、連動してDX型のレンズ中古相場も下落が

始まっていた。現在においては、私の入手価格よりも、

さらに安価となり、買いやすくなっているだろう)

発売時定価は36,000円+税であり、「エントリーレンズ」

と見なす事が出来るであろう。

この時代、「エントリーレンズ戦略」は各社が実施していた。

その理由は、毎回の説明となるが、「スマホやミラーレス機の

台頭による、一眼レフおよびその交換レンズ市場の縮退」を

危惧しての措置であり、エントリーレンズを初級層等に対して

の「お試し版」とし、その後の高級レンズ販売や、あるいは

自社マウントシステムへの「囲い込み戦略」を行う為である。

なお、これは様々な商品市場で行われている、ごく当たり前の

市場戦略であるが、カメラユーザーの中には、こうした戦略の

意味が全く理解できずに、ただ単に「安価で品質や性能が悪い

レンズである」と酷い誤解をしている人が極めて多い。

また、この市場戦略を理解していたとしても、これらを

「捲き餌(まきえ)レンズ」と呼ぶ人達も一部に居る。

さすがにレンズを「エサ扱い」では、売る側にも買う側にも

失礼な話であろう。むしろ、「捲き餌」という言葉には、

「悪事」を表す意味も若干ある。なので、そうした場合には

エントリーレンズを「下に見ている」又は「敵視している」

心理状態も多々あるのだろう、と分析している。

勿論、エントリーレンズは、どれも高品質・高性能である。

もし「お試し版」が、がっかりする性能しか持たなければ・・

その後、そのユーザーは二度と、そのメーカーの製品を買って

くれなくなってしまう、それは市場戦略上、有り得ない。

(注:近年、化粧品のTV CMで、「我が社は試供品と言えど

品質は一切妥協していない」という趣旨の宣伝があった。

まあ、当然の話だろう。試供品の品質が悪かったら、消費者を

「囲い込む」事は不可能であるからだ)

だからエントリーレンズはどれを買っても、高品質(高性能)

かつ、コスパが極めて良い事が保証されている。

まあ、決してビギナー向けだけの廉価版商品では無い訳だ。

また、近年普及している中国製等の海外製新鋭レンズでは、

低価格なものも多いが、それらはエントリーレンズでは無い。

何故ならば、そうしたレンズを売った後に繋げるべき自社の

高額製品が無いからだ。

その手の海外製レンズは、徹底的にコストダウンを施して

大量販売を狙った「ローコスト・レンズ」であるか、あるいは

昔の名レンズの設計をコピーする事で、新規開発経費を大幅に

削減した「ジェネリック・レンズ」である場合が殆どだ。

なお、コストダウンの場合も、ジェネリックの場合も、性能や

品質が劣る訳では無い。私は多数の(15本以上の)それら

新鋭海外製レンズを所有しているが、まあ、いずれもコスパが

良いレンズばかりである。

ただし、ジェネリック設計の場合は、元にした旧レンズの設計

上の弱点は存在する。それを認識して、問題点を回避しながら

用いるのは上級クラスのスキルが必要となる。

同様にローコストレンズでも、価格的な制限による性能上の

弱点が存在するケースもあるので、同様にその回避は高度だ。

そうした措置が出来ないビギナー層等では、「やはり中国製だ、

安かろう、悪かろう」という評価になってしまうのも、まあ、

やむを得ないだろう。

![_c0032138_16225332.jpg]()

NIKONのエントリーレンズは、他には本シリーズ第1回記事で

「AF-S DX NIKKOR 35mm/f1.8G」を紹介している。

その記事でも書いたが、NIKONのエントリーレンズは、

仕様上で手を抜く事は行っていない。

DX35/1.8も本DX40/2.8も超音波モーター搭載の仕様であり、

AF速度・AF精度の向上の他、今回使用機のNIKON D5300と

いった初級機においても、レンズ内モーターであるから問題

無くAFが動作する。(注:NIKON下位機種はレンズ内モーター

が無い場合、あるいは、当該プロトコルに対応していない場合

には、AFが効かず、MFでしか撮影できない)

また、M/A位置を持ち、つまり「シームレスMF」を実現

可能である。(AFで撮影中、任意の時点でMFに移行できる)

但し、この仕様は個人的にはあまり長所だとは思っていない。

何故ならば、シームレスMFを実現するには、ピントリングを

無限回転式にせざるを得ないからだ。この時、最短撮影距離

および無限遠でピントリングが停止する感触が手指に伝わら

無いと・・

MFが必須となる、マクロでの近接撮影や、望遠レンズでの

無限遠距離撮影時に、速やかにそれらの撮影距離へ追従する

MF設定が出来ない。つまり、操作にモタモタして撮影機会を

逃してしまう。勿論だがAFは万能では無いので、遠距離を

飛ぶ小さい野鳥とか、近接撮影で被写界深度が浅い状態に

おいては、MFでピントを合わせる必要がある。

現代では上級MF撮影技法を実践するユーザーも減り、こうした

とても重要なポイントが、初級ユーザー側でもメーカー側でも

理解できずにいるのではなかろうか?そうであれば残念な話だ。

まあでも、NIKONにおいては本レンズを含め多くのレンズが

「無限回転式ピントリング」+「有限距離指標」の仕様となって

いるのは好ましい。これは他社では、高級レンズにしか搭載

されていない機構である。

この仕様であると、無限回転式ピントリングであっても、

最短撮影距離と無限遠で、僅かにヘリコイドが停止する感触が

指に伝わってくる為、前記の上級MF撮影技法を、かろうじて

実践する事が可能なのだ。

まあ、他社等においては(特にミラーレス機用レンズの場合)

無限回転式ピントリングのみの仕様となっている場合が殆どで

あり、これは「どうせ、こういうレンズを買うユーザーは

ビギナー層だから、MFなどでは使わないに違い無い」といった

思い込みのレンズ設計思想が見受けられて、好ましく無い。

まあ、そうであれば酷い意地悪であるか、または高級レンズに

それを搭載しているならば、それも酷い「仕様的差別化」であり、

または、そんな事(MF技法)は何もわかっておらずにレンズを

設計しているかだ。今時はメーカー設計者であっても、MFでの

多数の写真の撮影経験を持つ人など、殆ど居ないだろうからだ。

なお、高額な製品と安価な製品の仕様や性能を「差別化」する

事については、当然の製品ラインナップ戦略であるとは言えるが、

本来、その思想においては「高級品に、優れた性能や新機能を

搭載し、廉価版や普及品には、それを搭載しない」という状態

が本筋であるべきだ。(=下位が標準となり、上位は付加価値)

だが、現代においては、そこまでの高性能や多数の新機能が

(技術的に成熟してしまっている為)開発できていない。

よって、ではどうするか?というと、下位機種になるほど、

順次性能を削っていく不条理な「仕様的差別化」を行う訳だ。

これは、上位製品を使っていて、下位機種を使うと、

「あ、あの機能が無い、この機能が無い」と、性能や機能を

「出し惜しみ」している傾向が、とても強く見受けられる。

これは、ある意味「意地悪」なやり方であり、好ましく無いし

本来の「仕様的差別化」では無い。これは、新たな付加価値を

創生できないメーカー側に全ての責任がある事であり、

現代においては「付加価値」とは「値上げの理由」という

概念にまで成り下がってしまっている。これは「モノづくり」

の真理からすれば、相当に的外れな状況であろう。

そして、下位機種の性能や機能を制限している度合いは、

各メーカーによって大差がある。良心的なメーカーに

おいては、下位機種でも性能制限を殆どかけていない。

だが、ここには「良心的」といった内容とは別の理由もある。

性能制限(=仕様的差別化)が強いメーカーは、市場シェアが

高い、つまり人気メーカーばかりである。

つまり、それらのメーカーでは、より上位の(高価な)機種を

買って貰いたいが為に、そうした仕様差別化を細かく行うのだ。

だが、そうすると下位機種の性能や機能は「スカスカ」に低下

してしまう。(注:これらは架空の話ではなく、事実である)

市場シェアの低い他メーカーでは、人気メーカーのその弱点を

突いてきて、下位機種でも性能制限をあまり掛けない。

その結果、低価格帯の機種同士を見比べると、人気メーカーの

機種よりも、他メーカーの機種の方が、性能や機能が優れる。

そうやって、他メーカーでは、少しでも人気メーカーに対抗

しようとしている訳だ。

結局、人気メーカーの下位機種は、コスパ視点においては、

買うべきではなく、単にコスパだけみれば、他メーカーの

下位機種の方が好ましい訳だ。

では何故人気メーカーの上位機種を買うのか?という理由だが、

その場合は、その機種に搭載されているパフォーマンス(性能や

機能)を純粋に必要とする場合だけだ。そうであればコストが

多少高くても、コスパ(コストとパフォーマンスの比)は

許容できるレベルに落ち着く。

まあつまり、人気メーカーの上位機種は、そのパフォーマンス

を必要としない、あるいは使いこなせないといった初級中級層

は、本来では買う必要が全く無い機材なのだ。

だが、そのあたりが全くわかっていない新規初級ユーザーが

近年では多数増えてきており、必要としない超絶性能を謳った

新鋭機は、むしろ初級層にしか売れていない状況だ。

これは極めて不自然な市場の状況ではあるが、そうした、

初級層の「無駄な出費」により、かろうじて市場は崩壊せずに、

なんとかメーカーや流通はカメラ事業が継続できている状態

でもある。まあ、とても変な話だが、そういう世情なので

やむを得ないとも言えるだろう。

----

さて、余談が長くなった、本DX40/2.8は、あまり仕様(性能)

に手を抜いていないエントリーレンズである事は良くわかった。

では実際の描写力はどうか?

・・実は、これが、あまり芳しく無い状態なのだ(汗)

![_c0032138_16225335.jpg]()

(その用語の意味は、匠の写真用語辞典第5回記事参照)

NIKON(NIKKOR)の典型的な「平面マクロ」は

「Ai Micro-NIKKOR 55mm/f3.5」(1970年代前後、

すなわち、55mm/F3.5系列のレンズ群)であろう。

(特殊レンズ超マニアックス第20回「平面マクロ編」参照)

で、その55mm系レンズは、前後の時代にも色々と変遷して、

1990年頃に60mm/f2.8となり、光学系も勿論変更された。

Ai AF Micro NIKKOR 60mm/f2.8S(以下、AiAF60/2.8)

(ミラーレス・マニアックス第57回記事)は、ボケ質が

固く、あまり好みでは無いレンズであったのだ。

本DX40/2.8は、そのAiAF60/2.8の描写傾向にそっくりだ。

慌ててレンズ構成を調べてみると、本DX40/2.8が7群9枚

AiAF60/2.8が7群8枚。・・まあ、違うと言えば違うし、

似ていると言えば似ている、という感じだ。

AiAF60/2.8を2/3程度にダウンサイジングして、APS-C機

専用としたのかも知れない。そうであれば、まるで近年の

中国製の「ジェネリック・レンズ」と同様の設計手法だ。

・・と言う訳で、あまり好みでは無い描写傾向のレンズを

また購入してしまった訳なのだが・・(汗)

まあ、嫌いだと言っていても始まらない。本レンズの弱点を

上手く回避する方法論や用途開発を追々考えていくとしよう。

----

さて、次のレンズ

![_c0032138_16225958.jpg]()

(ジャンク購入価格 2,000円)(以下、ATX90/2.5)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

発売年不明(1980年代前半頃?)の、MF中望遠1/2倍マクロ。

正式名称も、もはや記録(情報)が無くて不明。

「旧来、米Vivitar社に供給していた(OEM生産であった)

同型マクロを、自社ブランドで国内発売したレンズだ」

という情報がある。

![_c0032138_16225935.jpg]()

1979年)が極めて著名であり、こちらのTOKINA版は、

マニア層にも、あまり知られていなかったと思われる。

ただ、一部のマニア層の中では「NASAが設計に関与した」

という噂が流れていた模様だが、私はその話を一度も聞いた

事はなかったし、「それは、まったくのデマであった」

という説が一般的になっている模様だ。

まあ、レンズ設計は、実際のところ専門的作業であるので

レンズ専業メーカーでもなければ、ノウハウも無いだろうし、

そう簡単には行かないであろう。

とても面倒なレンズ光路設計の計算をやっている暇があれば、

NASAであれば、もっと色々と別の、天文やらロケットやらの

重要な計算シミュレーションの仕事が多数ある筈だ。

いったい何故、根拠が無く、しかも少し考えれば有り得ない

だろう話が、デマとなって流れるのか? 理解できない。

そして、根拠の無いデマを、そのまま転記したりして

他に伝えてしまう事も、誤った情報が拡散するだけだ。

![_c0032138_16225905.jpg]()

失敗した(汗) 老舗の中古カメラ専門店のジャンクコーナー

から「サルベージ」したのだが、そこそこ程度も良く、

「ずいぶんと安いなあ」という印象があって、「もしかして

値段の付け間違いか?」とも思って、さっさと購入し、

逃げるようにして帰ってきたのであった(笑)

マウントは不明であったが、まあ、どのマウントでも

使用できる環境はある、PENTAX Kマウントであった事が

判明し、さて、実際に使ってみよう。

「ふむふむ、なかなか良く写るレンズだ・・」と、何十枚

か撮っていて、ふと遠くに現れた野鳥にレンズを向けると、

なんと、ピントが全く合わない(汗)

「なんじゃこりゃ~?」と思って、ピントリングを見ると

∞(無限遠)の数mm前の所で、ヘリコイド(ピントリング)

が止まってしまい、それ以上廻らない。

この状態だと、約5m以上の距離にはピントが合わない。

「何かが、ひっかかって止まっているのか?」と、色々と

修復作業を試みたが、どうにもならない。

つまり、「故障品であった」という事なのだが、数百本の

レンズを所有していても、こうした不良は、なかなか見た

事が無く、珍しい故障だ。

「さすが老舗専門店、これを良く見つけたなあ」

とも思ったが、これは完全に私のミスだ。ピントリングの

動きは勿論チェックした上で購入はしていたが、無限遠まで

廻っているかどうか?は、完全に見落としていた(汗)

値段が安かったので逃げるように購入して帰ってきたのだが、

専門店であれば、勿論そのあたりまでちゃんとチェックした

上で価格を決めている。

「なるほど、これが安値の理由だったのか・・」と納得。

・・そう言えば、ここのところジャンクレンズの購入は、

あえて中古カメラ専門店を避けて、リサイクル店等での

購入を主体にしていたのだ。何故ならば、リサイクル店等の

中古相場は、専門市場の価格(相場)とリンクしておらず

値段が高いものや安いものがあるからだ、そうした中から、

「お買い得」と思えるレンズのみを選んで購入していたのだ。

逆に言えば、専門店の中古相場はシビアすぎる。すなわち、

安いものは本当に実用価値が無いものであり、ちょっとでも

使えそうなものは、そこそこ高価な相場となってしまうのだ。

・・まあ、カメラ・レンズ市場が縮退している近年においては、

中古専門店もシビアな経営をしていなかないと、潰れてしまう

訳だから、中古品の値付けも、当然シビアとなる。

リサイクル店で中古品を選ぶ感覚で、「ん? これは値段が

相場より安いな。値付け間違いか? では、これを買っておこう」

等という買い方は、さすがに専門店では、もう通用しない・・

という事であろう。

さて、まあ故障の件は良い、ジャンクレンズであるから、

そういう事も稀にある。それにまあ、マクロレンズであるから、

遠距離撮影が出来なくても、色々と使い道はある。

![_c0032138_16225912.jpg]()

何故本レンズがマニア層であまり注目されていなかったのか?

そこが不思議であるが、この性能は同時代の最大のライバル

TAMRON SP90/2.5に勝るとも劣らないであろう。

半故障品であった事が残念だ、いつの日かまた完動品を

見つけたら、それを入手する事にしようか・・・

(追記:本レンズからTOKINA製のマクロにハマってしまい

その後、何本かを購入している。いずれ、他記事で、

それらをまとめて紹介・評価する事としよう)

----

では、次のレンズ

![_c0032138_16231038.jpg]()

(ジャンク購入価格 1,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1970年代後半頃(?)に発売と思われる、開放F値固定型

MF望遠ズームレンズ(注:型番の「ZOOM」は、レンズ上に

大文字で記載されているが、これが正式名称か?は不明)

こちらは、安価なジャンク品としての購入である。

![_c0032138_16231071.jpg]()

(1976年、現在未所有)の発売に合わせて設計された

小型軽量化されたシリーズのレンズ群である事を示す。

Mシリーズの一部のレンズは、それ以前の時代のK(P)型を

リニューアルした状況であったが、本レンズはどうやら

新設計の模様だ。9群12枚と複雑なレンズ構成であり、

最短撮影距離1.2mは、まあ普通か、そこそこ優秀な方だ。

本シリーズ第16回記事で紹介した、M75-150/4の姉妹

レンズに当たると思われる。

小口径の開放F値固定ズームは、PENTAXのお家芸であり、

一般的な開放F値変動型ズームと比較して、ズーミングで殆ど

シャッター速度の変動が無く、画角変動からの被写界深度の

変化の類推や、手ブレ限界の変動もリニア(=1次直線的に

比例する)に変化する為、感覚的にも、かなり使い易い。

私は、銀塩時代には「ズーム嫌い」(=当時のズームレンズ

は単焦点レンズに比べて、画質やボケ質、最短撮影距離等の

性能全般が劣っていた為)であったのだが、たまに購入する

ズームレンズは、殆ど全てが「開放F値固定型」であった、

開放F値固定型ならば、まあ、ズームの他の低い性能は相殺

できるだけの長所だ、と見なしていたからである。

また、本レンズや、この時代(1980年前後)のMF望遠ズーム

の多くは「ワンハンド・ズーム」構造である為、それにより、

ズーミングとMFピント合わせの操作が同時に行えるので、

その点においても操作性が良い。

後年のAFズームは、殆ど全てピントリングとズームリング

が独立回転式である為、この時代のMF望遠ズームと比べて

MF操作性は非常に悪く、加えて、単にAFで撮る上でも、

回転式ズームリングは、直進式ズームに比べて、「迅速な

ズーミング操作を行う事が出来ない」という弱点を持つ。

(=「構え」における「持ち替え」が頻発する)

![_c0032138_16231025.jpg]()

レッスン」である。

それは、オールドレンズをジャンクコーナーから探して来て

安価に購入、そのレンズの課題や問題点などを探し出し、

かつ、その問題点を回避する練習を行う。

総合的に、高度で濃い内容の練習になる訳だが、それが、

500円~1000円という価格で行えるから、「これは一種の

レッスンとしては非常に安価だ」という考え方だ。

数千枚程度を練習撮影をした後では、旧来はこういうジャンク

レンズは処分や譲渡をしてしまう事が殆どであったが、近年は

できるだけ所有し続ける事としている。

それは、他の同時代のレンズと比較したり、あるいはレンズの

技術的な進歩の歴史を研究する為の資料となるからである。

だから、同一メーカーの類似のスペックで時代の異なるレンズ

を購入する事も十分に有りだと思っている。まあ、あまりに

時代が近いと意味は無いが、10年か、それくらいの時間が

経つと、そこそこレンズ関連の技術は進歩しているからだ。

その比較が、研究対象として、とても面白い訳だ。

![_c0032138_16231054.jpg]()

ただしオールドズームの常で、逆光耐性は低く、ボケ質

破綻も出易く、また、望遠端での解像感の低下もあるので、

そのあたりは各課題を回避して使う必要はある。

最大の課題だが、先ほど「ワンハンドズームは操作性が良い」

と書いたのだが、本レンズの場合、ピントリングの回転角が

大きすぎる。最短から無限遠までのレンズ持ち替え回数は、

4~5回にも及び、せっかくのワンハンドズームなのに、

ズーミングとピント合わせが、同時にはやりにくい。

他社のワンハンドズームを使う際には、殆ど持ち替え無しで

ピント合わせが出来る場合が多いのに、そこだけは残念だ。

この弱点については回避が難しく、撮影前に、あらかじめ

ピントリングを想定した被写体距離の近くまで廻しておく

必要がある。だけど、予測不能の、不意に現れた被写体の

場合には、この手法も使えない。

まあ、なかなか難しいレンズと言えよう・・

----

次は、今回ラストのレンズ

![_c0032138_16232302.jpg]()

(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

2019年に国内販売開始された海外製レンズ。

台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)が設計し、

同社工場のある中国の「深セン」地区で製造されたレンズ

である。(なので、純粋な中国製レンズとは言い難い)

国内代理店としては、既にLAOWA製品等を扱っている

サイトロンジャパン社が務め、KAMLANブランド製品として、

家電量販店等でも新品購入が可能となっている。

ミラーレス機用のいくつかのマウントで発売されているが、

μ4/3用を購入した。こうしておくとμ4/3とSONY Eマウント

機で共用する事が出来る(後で紹介)

![_c0032138_16232335.jpg]()

一応、本ブログでは「超大口径」は、開放F値1.0以下と

定義しているので、そう呼ぶ事は避けておこう。

5群5枚と、とてもシンプルな構成。が、これによる弊害

があり、そこは後述しよう。

製品の元箱には、「高折射率鏡片」を2枚使用していると

書かれている、これは日本語では、「異常低分散ガラス」

と訳すのであろう。

ただ、非球面レンズは使用していない、これも弊害となる

ので後述する。

製品の品質は、アルミ鏡筒で、そこそこ高い。

しかし、しばらく使っていると、稀にヘリコイドに引っ掛かり

が出るようになってしまった。引っ掛かると、ピントリングと

絞り環(無段階式)が恐ろしく重くなる。でも、上手くすると

また軽く廻るようになる。これは製造上の問題かも知れないが

引っ掛かりが発生する原因や条件は特定できていない。

本レンズは、他の一部の中国製レンズ、例えば「七工匠」の

ようなジェネリックレンズでは無い。今まで見た事の無い

レンズ構成なので、完全な自社での新規設計であろう。

近年では、パソコン上で動く、レンズ(光学)設計ソフトも

存在する為、専門技術者ではなくてもレンズの設計が可能だが、

「設計ノウハウ」があるかどうか?は別問題だ。

この手の(超)大口径レンズは、日本国内メーカーにおいても、

一時期それが流行していた。およそ1960年代前後の、かなり

昔の話だ。まあつまり「大口径化競争」が行われていたのだ、

だが、その時代のF1.2級レンズを、いくつか入手して使って

みると、極めて写りが悪い。

まだ大口径レンズを作るだけの技術的背景が未成熟であった

(例:非球面レンズは未登場、異常低分散ガラスも希少、等)

のに、無理に大口径レンズを製品化したからである。

![_c0032138_16232307.jpg]()

いないシンプルなレンズ構成の為、球面収差の発生が顕著だ。

またコマ収差も同時に発生しているのか? 解像感が殆どなく、

極めて甘い描写となってしまうし、この状態ではPANASONIC G

シリーズの優秀なピーキング機能さえ効かない。(注:同様に、

球面収差を意図的に増大させた「ソフト(軟焦点)レンズ」でも、

ピーキングは反応しない。つまり、ソフトレンズと同レベルの

低い解像力だという事だ)

絞り込むと、球面収差は口径比の3乗に反比例して低減していく

理屈であるが、かなり絞って、やっとピーキングが出る程度で

あるし、そもそも、そういう使い方では本レンズの大口径を

活用する事が出来ない。

なお、後述の、SONY機利用でピーキングレベルを「高」に

した場合は、なんとかピーキングを出す事が出来る。

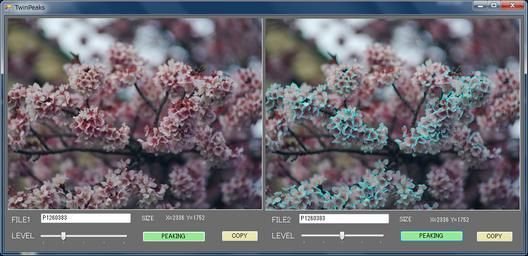

![_c0032138_16232324.jpg]()

であれば、撮影後の写真で、後付のピーキングが出来るので

ピント位置を確認可能だが(上図) いずれにしてもμ4/3機

での撮影時のピーキング(ピント)確認は困難である。

それから、絞りを開けて、背景等をボカした状態では、

昔(1960年代)の大口径オールドと同様の「ぐるぐるボケ」

が発生する。これは像面湾曲と非点収差等を補正しきれて

いない事が原因だと思われる。(ただし、ここは個人的

には重欠点とは見なしていない、ここは回避の方法論は

存在するからだ)

まあつまり、少ないレンズ構成なのは良い点(光線透過率の

向上、軽量化、製造コストの低減、等)もあるのだが・・

肝心の描写性能において、多くの収差が補正しきれておらず

結果的に60年も前の大口径標準レンズと同等程度の性能しか

得られていない。まあそれでも、当時の大口径標準が性能的に

及第点であれば良いのだが、それらオールド超大口径標準は、

性能的に満足いかないレベルであったからか? 1970年代

から1980年代にかけて、ほぼ絶滅してしまっている状態で

あったのだ。

KAMLANが、そのレンズ界での歴史を知っていたか知らずか?

まあ、現代において異常低分散ガラスを2枚使った程度では、

その収差の問題は回避できておらず、この程度の描写力での

製品化は、ちょっと成り立たないと思う。

さて、本FS50/1.1の最大の課題が「諸収差による描写力

の低さ」である事は良くわかった。では、それを回避して

使えば良い、それがユーザーの責務であろう。

「写りが悪い、ダメなレンズだ」と、投げ出してしまう

のでは、ビギナークラスの考え方だ。

では、ピント問題を解決する為、まず本レンズの母艦を変え

SONY NEX-7(APS-C機)で使用してみよう。

![_c0032138_16234145.jpg]()

質問はちょっとレベルが低い。電子接点の無いMFレンズだし、

イメージサークルがAPS-Cをカバーしている事は、レンズの

マウント・ラインナップからは明白だ。すなわちマウント形状

だけを変換してしまえば、本レンズは異マウントで共用できる。

まあ、その用法を目論んで、最初からμ4/3マウント用で

購入している次第だ。(注:但し、今回の組み合わせでは、

NEX-7に装着時、やや斜めにレンズが装着されてしまう)

こちらのNEX-7であれば、ピーキングを出す事ができる。

だが勿論、諸収差の発生は止められない。

ここは1つ1つ解決していく必要がある。

少し絞って球面収差を減らしながら・・ とは言え、ボケ量を

犠牲にせず、撮影状況に合わせた厳密で適切な絞り値を

設定する。それが良くわからない場合は、手動絞りブラケット

技法を用いる、本FS50/1.1の絞り環は無段階式なので、

微調整を行う事も容易だ。

それに加えて、解像感をあまり要求されにくい被写体を選ぶ。

![_c0032138_16234147.jpg]()

平面被写体を選ぶのも回避法の1つであろう。

または、ボケ質破綻回避技法を慎重に行って、良いボケ質

となっているものを選び出す。

あるいは、あれこれと複数の収差の課題を回避するのが

困難である場合は、エフェクトをかけて誤魔化してしまう

という最終手段も存在する。

![_c0032138_16234198.jpg]()

まず、設計の不慣れ(ノウハウ不足)からか?現代の市場で

要求される性能レベルに達していない。

この課題の回避は、上級者以上のスキルが必要な為、この

時点で初級中級層の使いこなせるレンズでは無い事は確定だ。

しかしながら、歪曲収差、色収差については、良く補正

されており、周辺減光はAPS-C型センサーで僅かに出るが、

課題となるレベルでは無いし、μ4/3機ならば回避できる。

・・で、もしかすると、これらの課題は初級中級層や

初級中級マニア層でも、すぐわかり、問題視する要素なので

それら「目につきやすい部分」だけを、設計上で重点的に補正

したのであろうか? そうであれば「確信犯」であり、むしろ

手馴れた設計と言えるし、あるいは設計者やメーカー自身が、

そうした初級マニア的な視点でしか、レンズ性能を評価して

いないか?であり、後者であれば少々問題だ。

製造精度も少々怪しい、ヘリコイドの引っ掛かりは個体差かも

知れないが、気になる点であり、あまりに酷くなったら修理に

出すか廃棄処分にするしか無いであろう。

中国の「深セン」は、知人がかつて駐在していた都市であり

事情を聞くと、近代化の進歩が凄まじいそうだ。

(参考:七工匠のレンズも「深セン」で製造されている)

だけどまあ、全てが優秀な企業ばかりとも限らない、まだ

発展途上な部分もあるだろうし、本レンズは、同社での

「初号機」でもある、もう少し今後の製品展開を見ながら、

同社製品の品質や性能等については判断する事としよう。

![_c0032138_16234128.jpg]()

単純に「大口径レンズは高性能だから高価なのだ」と誤解

しているので「コスパが良い」と誤まった判断をしてしまう

だろうが、コスパの「パ」の字、つまり「パフォーマンス」

(性能)を判断しない限り、コスパ評価点は決められない。

本レンズの私の評価は、描写表現力もコスパ点も標準以下の

減点対象として、データベースに記載されている。

まあ、「今後の製品に期待」という結論にしておこう。

---

追記:本レンズは、発売後ほんの数ヶ月で「Ⅱ型」に

バージョンアップされている。

レンズ構成は全くの作りなおしで8枚(?)に複雑化された。

やはり上記の通り、この低性能での製品化は「失敗だった」

という認識なのであろう。

つまり、Ⅱ型は「ごめんなさい製品」であると思われる。

(=国内外の各メーカーにおいて、初期型等の製品で、

何らかの重欠点が発覚し、速やかに改良型等を発売する事。

そうした実例はいくつも知っているが、初期型のオーナー

にとっては不快な情報であろうから、具体例は記載しない)

ただまあ、Ⅱ型は大型化し、かつ価格も数十%もアップ

されたので、現状では購入に至っていない。

----

さて、今回の第33回記事は、このあたり迄で・・

今回記事で紹介のレンズは、正直言えば、全て「失敗レンズ」

であった(汗) でもまあ、多数のレンズを購入していれば

こういう事もあるだろう。・・という訳で次回記事に続く。

マニアックなレンズを主に紹介するシリーズ記事。

今回は未紹介レンズ4本を取り上げる。

----

まず、今回最初のレンズ

(中古購入価格 約20,000円)(以下、DX40/2.8)

カメラは、NIKON D5300 (APS-C機)

2011年に発売されたDX(APS-C機)専用準標準

(標準画角)AF等倍マクロレンズ。

(注:Micro と NIKKORの間にはハイフンは入らない。

ただし、Ai時代の「Micro-」にはハイフンが有る。

また、「NIKKOR」は、いつでも全て大文字だ。

レンズ本体にはちゃんとそう書いてあるが、このあたり

を間違えている情報がとても多く、あまり好ましくない。

なお、F値の表示は、NIKON WEBではf/表記。レンズ上

では、1:2.8表記だ。統一性が無いし、そもそも各社で

バラバラなので正解が無い。そこで本ブログでは、昔から、

40mm/f2.8といった暫定表記法を、やむなく用いている)

に載せていたのだが、その際の「想定購入金額」は、

「2万円」と記載しており、それよりも高価であれば購入

しない。で、やっとその中古相場まで下がったのが発売から

8年後の2019年初頭であった。税込み19,980円で購入した

次第である。(注:NIKONは、フルサイズ機全面移行を

目論んだのか?この頃からDX型レンズの新品実売価格も

大幅に低下、連動してDX型のレンズ中古相場も下落が

始まっていた。現在においては、私の入手価格よりも、

さらに安価となり、買いやすくなっているだろう)

発売時定価は36,000円+税であり、「エントリーレンズ」

と見なす事が出来るであろう。

この時代、「エントリーレンズ戦略」は各社が実施していた。

その理由は、毎回の説明となるが、「スマホやミラーレス機の

台頭による、一眼レフおよびその交換レンズ市場の縮退」を

危惧しての措置であり、エントリーレンズを初級層等に対して

の「お試し版」とし、その後の高級レンズ販売や、あるいは

自社マウントシステムへの「囲い込み戦略」を行う為である。

なお、これは様々な商品市場で行われている、ごく当たり前の

市場戦略であるが、カメラユーザーの中には、こうした戦略の

意味が全く理解できずに、ただ単に「安価で品質や性能が悪い

レンズである」と酷い誤解をしている人が極めて多い。

また、この市場戦略を理解していたとしても、これらを

「捲き餌(まきえ)レンズ」と呼ぶ人達も一部に居る。

さすがにレンズを「エサ扱い」では、売る側にも買う側にも

失礼な話であろう。むしろ、「捲き餌」という言葉には、

「悪事」を表す意味も若干ある。なので、そうした場合には

エントリーレンズを「下に見ている」又は「敵視している」

心理状態も多々あるのだろう、と分析している。

勿論、エントリーレンズは、どれも高品質・高性能である。

もし「お試し版」が、がっかりする性能しか持たなければ・・

その後、そのユーザーは二度と、そのメーカーの製品を買って

くれなくなってしまう、それは市場戦略上、有り得ない。

(注:近年、化粧品のTV CMで、「我が社は試供品と言えど

品質は一切妥協していない」という趣旨の宣伝があった。

まあ、当然の話だろう。試供品の品質が悪かったら、消費者を

「囲い込む」事は不可能であるからだ)

だからエントリーレンズはどれを買っても、高品質(高性能)

かつ、コスパが極めて良い事が保証されている。

まあ、決してビギナー向けだけの廉価版商品では無い訳だ。

また、近年普及している中国製等の海外製新鋭レンズでは、

低価格なものも多いが、それらはエントリーレンズでは無い。

何故ならば、そうしたレンズを売った後に繋げるべき自社の

高額製品が無いからだ。

その手の海外製レンズは、徹底的にコストダウンを施して

大量販売を狙った「ローコスト・レンズ」であるか、あるいは

昔の名レンズの設計をコピーする事で、新規開発経費を大幅に

削減した「ジェネリック・レンズ」である場合が殆どだ。

なお、コストダウンの場合も、ジェネリックの場合も、性能や

品質が劣る訳では無い。私は多数の(15本以上の)それら

新鋭海外製レンズを所有しているが、まあ、いずれもコスパが

良いレンズばかりである。

ただし、ジェネリック設計の場合は、元にした旧レンズの設計

上の弱点は存在する。それを認識して、問題点を回避しながら

用いるのは上級クラスのスキルが必要となる。

同様にローコストレンズでも、価格的な制限による性能上の

弱点が存在するケースもあるので、同様にその回避は高度だ。

そうした措置が出来ないビギナー層等では、「やはり中国製だ、

安かろう、悪かろう」という評価になってしまうのも、まあ、

やむを得ないだろう。

NIKONのエントリーレンズは、他には本シリーズ第1回記事で

「AF-S DX NIKKOR 35mm/f1.8G」を紹介している。

その記事でも書いたが、NIKONのエントリーレンズは、

仕様上で手を抜く事は行っていない。

DX35/1.8も本DX40/2.8も超音波モーター搭載の仕様であり、

AF速度・AF精度の向上の他、今回使用機のNIKON D5300と

いった初級機においても、レンズ内モーターであるから問題

無くAFが動作する。(注:NIKON下位機種はレンズ内モーター

が無い場合、あるいは、当該プロトコルに対応していない場合

には、AFが効かず、MFでしか撮影できない)

また、M/A位置を持ち、つまり「シームレスMF」を実現

可能である。(AFで撮影中、任意の時点でMFに移行できる)

但し、この仕様は個人的にはあまり長所だとは思っていない。

何故ならば、シームレスMFを実現するには、ピントリングを

無限回転式にせざるを得ないからだ。この時、最短撮影距離

および無限遠でピントリングが停止する感触が手指に伝わら

無いと・・

MFが必須となる、マクロでの近接撮影や、望遠レンズでの

無限遠距離撮影時に、速やかにそれらの撮影距離へ追従する

MF設定が出来ない。つまり、操作にモタモタして撮影機会を

逃してしまう。勿論だがAFは万能では無いので、遠距離を

飛ぶ小さい野鳥とか、近接撮影で被写界深度が浅い状態に

おいては、MFでピントを合わせる必要がある。

現代では上級MF撮影技法を実践するユーザーも減り、こうした

とても重要なポイントが、初級ユーザー側でもメーカー側でも

理解できずにいるのではなかろうか?そうであれば残念な話だ。

まあでも、NIKONにおいては本レンズを含め多くのレンズが

「無限回転式ピントリング」+「有限距離指標」の仕様となって

いるのは好ましい。これは他社では、高級レンズにしか搭載

されていない機構である。

この仕様であると、無限回転式ピントリングであっても、

最短撮影距離と無限遠で、僅かにヘリコイドが停止する感触が

指に伝わってくる為、前記の上級MF撮影技法を、かろうじて

実践する事が可能なのだ。

まあ、他社等においては(特にミラーレス機用レンズの場合)

無限回転式ピントリングのみの仕様となっている場合が殆どで

あり、これは「どうせ、こういうレンズを買うユーザーは

ビギナー層だから、MFなどでは使わないに違い無い」といった

思い込みのレンズ設計思想が見受けられて、好ましく無い。

まあ、そうであれば酷い意地悪であるか、または高級レンズに

それを搭載しているならば、それも酷い「仕様的差別化」であり、

または、そんな事(MF技法)は何もわかっておらずにレンズを

設計しているかだ。今時はメーカー設計者であっても、MFでの

多数の写真の撮影経験を持つ人など、殆ど居ないだろうからだ。

なお、高額な製品と安価な製品の仕様や性能を「差別化」する

事については、当然の製品ラインナップ戦略であるとは言えるが、

本来、その思想においては「高級品に、優れた性能や新機能を

搭載し、廉価版や普及品には、それを搭載しない」という状態

が本筋であるべきだ。(=下位が標準となり、上位は付加価値)

だが、現代においては、そこまでの高性能や多数の新機能が

(技術的に成熟してしまっている為)開発できていない。

よって、ではどうするか?というと、下位機種になるほど、

順次性能を削っていく不条理な「仕様的差別化」を行う訳だ。

これは、上位製品を使っていて、下位機種を使うと、

「あ、あの機能が無い、この機能が無い」と、性能や機能を

「出し惜しみ」している傾向が、とても強く見受けられる。

これは、ある意味「意地悪」なやり方であり、好ましく無いし

本来の「仕様的差別化」では無い。これは、新たな付加価値を

創生できないメーカー側に全ての責任がある事であり、

現代においては「付加価値」とは「値上げの理由」という

概念にまで成り下がってしまっている。これは「モノづくり」

の真理からすれば、相当に的外れな状況であろう。

そして、下位機種の性能や機能を制限している度合いは、

各メーカーによって大差がある。良心的なメーカーに

おいては、下位機種でも性能制限を殆どかけていない。

だが、ここには「良心的」といった内容とは別の理由もある。

性能制限(=仕様的差別化)が強いメーカーは、市場シェアが

高い、つまり人気メーカーばかりである。

つまり、それらのメーカーでは、より上位の(高価な)機種を

買って貰いたいが為に、そうした仕様差別化を細かく行うのだ。

だが、そうすると下位機種の性能や機能は「スカスカ」に低下

してしまう。(注:これらは架空の話ではなく、事実である)

市場シェアの低い他メーカーでは、人気メーカーのその弱点を

突いてきて、下位機種でも性能制限をあまり掛けない。

その結果、低価格帯の機種同士を見比べると、人気メーカーの

機種よりも、他メーカーの機種の方が、性能や機能が優れる。

そうやって、他メーカーでは、少しでも人気メーカーに対抗

しようとしている訳だ。

結局、人気メーカーの下位機種は、コスパ視点においては、

買うべきではなく、単にコスパだけみれば、他メーカーの

下位機種の方が好ましい訳だ。

では何故人気メーカーの上位機種を買うのか?という理由だが、

その場合は、その機種に搭載されているパフォーマンス(性能や

機能)を純粋に必要とする場合だけだ。そうであればコストが

多少高くても、コスパ(コストとパフォーマンスの比)は

許容できるレベルに落ち着く。

まあつまり、人気メーカーの上位機種は、そのパフォーマンス

を必要としない、あるいは使いこなせないといった初級中級層

は、本来では買う必要が全く無い機材なのだ。

だが、そのあたりが全くわかっていない新規初級ユーザーが

近年では多数増えてきており、必要としない超絶性能を謳った

新鋭機は、むしろ初級層にしか売れていない状況だ。

これは極めて不自然な市場の状況ではあるが、そうした、

初級層の「無駄な出費」により、かろうじて市場は崩壊せずに、

なんとかメーカーや流通はカメラ事業が継続できている状態

でもある。まあ、とても変な話だが、そういう世情なので

やむを得ないとも言えるだろう。

----

さて、余談が長くなった、本DX40/2.8は、あまり仕様(性能)

に手を抜いていないエントリーレンズである事は良くわかった。

では実際の描写力はどうか?

・・実は、これが、あまり芳しく無い状態なのだ(汗)

(その用語の意味は、匠の写真用語辞典第5回記事参照)

NIKON(NIKKOR)の典型的な「平面マクロ」は

「Ai Micro-NIKKOR 55mm/f3.5」(1970年代前後、

すなわち、55mm/F3.5系列のレンズ群)であろう。

(特殊レンズ超マニアックス第20回「平面マクロ編」参照)

で、その55mm系レンズは、前後の時代にも色々と変遷して、

1990年頃に60mm/f2.8となり、光学系も勿論変更された。

Ai AF Micro NIKKOR 60mm/f2.8S(以下、AiAF60/2.8)

(ミラーレス・マニアックス第57回記事)は、ボケ質が

固く、あまり好みでは無いレンズであったのだ。

本DX40/2.8は、そのAiAF60/2.8の描写傾向にそっくりだ。

慌ててレンズ構成を調べてみると、本DX40/2.8が7群9枚

AiAF60/2.8が7群8枚。・・まあ、違うと言えば違うし、

似ていると言えば似ている、という感じだ。

AiAF60/2.8を2/3程度にダウンサイジングして、APS-C機

専用としたのかも知れない。そうであれば、まるで近年の

中国製の「ジェネリック・レンズ」と同様の設計手法だ。

・・と言う訳で、あまり好みでは無い描写傾向のレンズを

また購入してしまった訳なのだが・・(汗)

まあ、嫌いだと言っていても始まらない。本レンズの弱点を

上手く回避する方法論や用途開発を追々考えていくとしよう。

----

さて、次のレンズ

(ジャンク購入価格 2,000円)(以下、ATX90/2.5)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

発売年不明(1980年代前半頃?)の、MF中望遠1/2倍マクロ。

正式名称も、もはや記録(情報)が無くて不明。

「旧来、米Vivitar社に供給していた(OEM生産であった)

同型マクロを、自社ブランドで国内発売したレンズだ」

という情報がある。

1979年)が極めて著名であり、こちらのTOKINA版は、

マニア層にも、あまり知られていなかったと思われる。

ただ、一部のマニア層の中では「NASAが設計に関与した」

という噂が流れていた模様だが、私はその話を一度も聞いた

事はなかったし、「それは、まったくのデマであった」

という説が一般的になっている模様だ。

まあ、レンズ設計は、実際のところ専門的作業であるので

レンズ専業メーカーでもなければ、ノウハウも無いだろうし、

そう簡単には行かないであろう。

とても面倒なレンズ光路設計の計算をやっている暇があれば、

NASAであれば、もっと色々と別の、天文やらロケットやらの

重要な計算シミュレーションの仕事が多数ある筈だ。

いったい何故、根拠が無く、しかも少し考えれば有り得ない

だろう話が、デマとなって流れるのか? 理解できない。

そして、根拠の無いデマを、そのまま転記したりして

他に伝えてしまう事も、誤った情報が拡散するだけだ。

失敗した(汗) 老舗の中古カメラ専門店のジャンクコーナー

から「サルベージ」したのだが、そこそこ程度も良く、

「ずいぶんと安いなあ」という印象があって、「もしかして

値段の付け間違いか?」とも思って、さっさと購入し、

逃げるようにして帰ってきたのであった(笑)

マウントは不明であったが、まあ、どのマウントでも

使用できる環境はある、PENTAX Kマウントであった事が

判明し、さて、実際に使ってみよう。

「ふむふむ、なかなか良く写るレンズだ・・」と、何十枚

か撮っていて、ふと遠くに現れた野鳥にレンズを向けると、

なんと、ピントが全く合わない(汗)

「なんじゃこりゃ~?」と思って、ピントリングを見ると

∞(無限遠)の数mm前の所で、ヘリコイド(ピントリング)

が止まってしまい、それ以上廻らない。

この状態だと、約5m以上の距離にはピントが合わない。

「何かが、ひっかかって止まっているのか?」と、色々と

修復作業を試みたが、どうにもならない。

つまり、「故障品であった」という事なのだが、数百本の

レンズを所有していても、こうした不良は、なかなか見た

事が無く、珍しい故障だ。

「さすが老舗専門店、これを良く見つけたなあ」

とも思ったが、これは完全に私のミスだ。ピントリングの

動きは勿論チェックした上で購入はしていたが、無限遠まで

廻っているかどうか?は、完全に見落としていた(汗)

値段が安かったので逃げるように購入して帰ってきたのだが、

専門店であれば、勿論そのあたりまでちゃんとチェックした

上で価格を決めている。

「なるほど、これが安値の理由だったのか・・」と納得。

・・そう言えば、ここのところジャンクレンズの購入は、

あえて中古カメラ専門店を避けて、リサイクル店等での

購入を主体にしていたのだ。何故ならば、リサイクル店等の

中古相場は、専門市場の価格(相場)とリンクしておらず

値段が高いものや安いものがあるからだ、そうした中から、

「お買い得」と思えるレンズのみを選んで購入していたのだ。

逆に言えば、専門店の中古相場はシビアすぎる。すなわち、

安いものは本当に実用価値が無いものであり、ちょっとでも

使えそうなものは、そこそこ高価な相場となってしまうのだ。

・・まあ、カメラ・レンズ市場が縮退している近年においては、

中古専門店もシビアな経営をしていなかないと、潰れてしまう

訳だから、中古品の値付けも、当然シビアとなる。

リサイクル店で中古品を選ぶ感覚で、「ん? これは値段が

相場より安いな。値付け間違いか? では、これを買っておこう」

等という買い方は、さすがに専門店では、もう通用しない・・

という事であろう。

さて、まあ故障の件は良い、ジャンクレンズであるから、

そういう事も稀にある。それにまあ、マクロレンズであるから、

遠距離撮影が出来なくても、色々と使い道はある。

何故本レンズがマニア層であまり注目されていなかったのか?

そこが不思議であるが、この性能は同時代の最大のライバル

TAMRON SP90/2.5に勝るとも劣らないであろう。

半故障品であった事が残念だ、いつの日かまた完動品を

見つけたら、それを入手する事にしようか・・・

(追記:本レンズからTOKINA製のマクロにハマってしまい

その後、何本かを購入している。いずれ、他記事で、

それらをまとめて紹介・評価する事としよう)

----

では、次のレンズ

(ジャンク購入価格 1,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1970年代後半頃(?)に発売と思われる、開放F値固定型

MF望遠ズームレンズ(注:型番の「ZOOM」は、レンズ上に

大文字で記載されているが、これが正式名称か?は不明)

こちらは、安価なジャンク品としての購入である。

(1976年、現在未所有)の発売に合わせて設計された

小型軽量化されたシリーズのレンズ群である事を示す。

Mシリーズの一部のレンズは、それ以前の時代のK(P)型を

リニューアルした状況であったが、本レンズはどうやら

新設計の模様だ。9群12枚と複雑なレンズ構成であり、

最短撮影距離1.2mは、まあ普通か、そこそこ優秀な方だ。

本シリーズ第16回記事で紹介した、M75-150/4の姉妹

レンズに当たると思われる。

小口径の開放F値固定ズームは、PENTAXのお家芸であり、

一般的な開放F値変動型ズームと比較して、ズーミングで殆ど

シャッター速度の変動が無く、画角変動からの被写界深度の

変化の類推や、手ブレ限界の変動もリニア(=1次直線的に

比例する)に変化する為、感覚的にも、かなり使い易い。

私は、銀塩時代には「ズーム嫌い」(=当時のズームレンズ

は単焦点レンズに比べて、画質やボケ質、最短撮影距離等の

性能全般が劣っていた為)であったのだが、たまに購入する

ズームレンズは、殆ど全てが「開放F値固定型」であった、

開放F値固定型ならば、まあ、ズームの他の低い性能は相殺

できるだけの長所だ、と見なしていたからである。

また、本レンズや、この時代(1980年前後)のMF望遠ズーム

の多くは「ワンハンド・ズーム」構造である為、それにより、

ズーミングとMFピント合わせの操作が同時に行えるので、

その点においても操作性が良い。

後年のAFズームは、殆ど全てピントリングとズームリング

が独立回転式である為、この時代のMF望遠ズームと比べて

MF操作性は非常に悪く、加えて、単にAFで撮る上でも、

回転式ズームリングは、直進式ズームに比べて、「迅速な

ズーミング操作を行う事が出来ない」という弱点を持つ。

(=「構え」における「持ち替え」が頻発する)

レッスン」である。

それは、オールドレンズをジャンクコーナーから探して来て

安価に購入、そのレンズの課題や問題点などを探し出し、

かつ、その問題点を回避する練習を行う。

総合的に、高度で濃い内容の練習になる訳だが、それが、

500円~1000円という価格で行えるから、「これは一種の

レッスンとしては非常に安価だ」という考え方だ。

数千枚程度を練習撮影をした後では、旧来はこういうジャンク

レンズは処分や譲渡をしてしまう事が殆どであったが、近年は

できるだけ所有し続ける事としている。

それは、他の同時代のレンズと比較したり、あるいはレンズの

技術的な進歩の歴史を研究する為の資料となるからである。

だから、同一メーカーの類似のスペックで時代の異なるレンズ

を購入する事も十分に有りだと思っている。まあ、あまりに

時代が近いと意味は無いが、10年か、それくらいの時間が

経つと、そこそこレンズ関連の技術は進歩しているからだ。

その比較が、研究対象として、とても面白い訳だ。

ただしオールドズームの常で、逆光耐性は低く、ボケ質

破綻も出易く、また、望遠端での解像感の低下もあるので、

そのあたりは各課題を回避して使う必要はある。

最大の課題だが、先ほど「ワンハンドズームは操作性が良い」

と書いたのだが、本レンズの場合、ピントリングの回転角が

大きすぎる。最短から無限遠までのレンズ持ち替え回数は、

4~5回にも及び、せっかくのワンハンドズームなのに、

ズーミングとピント合わせが、同時にはやりにくい。

他社のワンハンドズームを使う際には、殆ど持ち替え無しで

ピント合わせが出来る場合が多いのに、そこだけは残念だ。

この弱点については回避が難しく、撮影前に、あらかじめ

ピントリングを想定した被写体距離の近くまで廻しておく

必要がある。だけど、予測不能の、不意に現れた被写体の

場合には、この手法も使えない。

まあ、なかなか難しいレンズと言えよう・・

----

次は、今回ラストのレンズ

(新品購入価格 23,000円)(以下、FS50/1.1)

カメラは、PANASONIC DMC-G6(μ4/3機)

2019年に国内販売開始された海外製レンズ。

台湾のメーカー(瑪暢光電有限公司/Sainsonic社)が設計し、

同社工場のある中国の「深セン」地区で製造されたレンズ

である。(なので、純粋な中国製レンズとは言い難い)

国内代理店としては、既にLAOWA製品等を扱っている

サイトロンジャパン社が務め、KAMLANブランド製品として、

家電量販店等でも新品購入が可能となっている。

ミラーレス機用のいくつかのマウントで発売されているが、

μ4/3用を購入した。こうしておくとμ4/3とSONY Eマウント

機で共用する事が出来る(後で紹介)

一応、本ブログでは「超大口径」は、開放F値1.0以下と

定義しているので、そう呼ぶ事は避けておこう。

5群5枚と、とてもシンプルな構成。が、これによる弊害

があり、そこは後述しよう。

製品の元箱には、「高折射率鏡片」を2枚使用していると

書かれている、これは日本語では、「異常低分散ガラス」

と訳すのであろう。

ただ、非球面レンズは使用していない、これも弊害となる

ので後述する。

製品の品質は、アルミ鏡筒で、そこそこ高い。

しかし、しばらく使っていると、稀にヘリコイドに引っ掛かり

が出るようになってしまった。引っ掛かると、ピントリングと

絞り環(無段階式)が恐ろしく重くなる。でも、上手くすると

また軽く廻るようになる。これは製造上の問題かも知れないが

引っ掛かりが発生する原因や条件は特定できていない。

本レンズは、他の一部の中国製レンズ、例えば「七工匠」の

ようなジェネリックレンズでは無い。今まで見た事の無い

レンズ構成なので、完全な自社での新規設計であろう。

近年では、パソコン上で動く、レンズ(光学)設計ソフトも

存在する為、専門技術者ではなくてもレンズの設計が可能だが、

「設計ノウハウ」があるかどうか?は別問題だ。

この手の(超)大口径レンズは、日本国内メーカーにおいても、

一時期それが流行していた。およそ1960年代前後の、かなり

昔の話だ。まあつまり「大口径化競争」が行われていたのだ、

だが、その時代のF1.2級レンズを、いくつか入手して使って

みると、極めて写りが悪い。

まだ大口径レンズを作るだけの技術的背景が未成熟であった

(例:非球面レンズは未登場、異常低分散ガラスも希少、等)

のに、無理に大口径レンズを製品化したからである。

いないシンプルなレンズ構成の為、球面収差の発生が顕著だ。

またコマ収差も同時に発生しているのか? 解像感が殆どなく、

極めて甘い描写となってしまうし、この状態ではPANASONIC G

シリーズの優秀なピーキング機能さえ効かない。(注:同様に、

球面収差を意図的に増大させた「ソフト(軟焦点)レンズ」でも、

ピーキングは反応しない。つまり、ソフトレンズと同レベルの

低い解像力だという事だ)

絞り込むと、球面収差は口径比の3乗に反比例して低減していく

理屈であるが、かなり絞って、やっとピーキングが出る程度で

あるし、そもそも、そういう使い方では本レンズの大口径を

活用する事が出来ない。

なお、後述の、SONY機利用でピーキングレベルを「高」に

した場合は、なんとかピーキングを出す事が出来る。

であれば、撮影後の写真で、後付のピーキングが出来るので

ピント位置を確認可能だが(上図) いずれにしてもμ4/3機

での撮影時のピーキング(ピント)確認は困難である。

それから、絞りを開けて、背景等をボカした状態では、

昔(1960年代)の大口径オールドと同様の「ぐるぐるボケ」

が発生する。これは像面湾曲と非点収差等を補正しきれて

いない事が原因だと思われる。(ただし、ここは個人的

には重欠点とは見なしていない、ここは回避の方法論は

存在するからだ)

まあつまり、少ないレンズ構成なのは良い点(光線透過率の

向上、軽量化、製造コストの低減、等)もあるのだが・・

肝心の描写性能において、多くの収差が補正しきれておらず

結果的に60年も前の大口径標準レンズと同等程度の性能しか

得られていない。まあそれでも、当時の大口径標準が性能的に

及第点であれば良いのだが、それらオールド超大口径標準は、

性能的に満足いかないレベルであったからか? 1970年代

から1980年代にかけて、ほぼ絶滅してしまっている状態で

あったのだ。

KAMLANが、そのレンズ界での歴史を知っていたか知らずか?

まあ、現代において異常低分散ガラスを2枚使った程度では、

その収差の問題は回避できておらず、この程度の描写力での

製品化は、ちょっと成り立たないと思う。

さて、本FS50/1.1の最大の課題が「諸収差による描写力

の低さ」である事は良くわかった。では、それを回避して

使えば良い、それがユーザーの責務であろう。

「写りが悪い、ダメなレンズだ」と、投げ出してしまう

のでは、ビギナークラスの考え方だ。

では、ピント問題を解決する為、まず本レンズの母艦を変え

SONY NEX-7(APS-C機)で使用してみよう。

質問はちょっとレベルが低い。電子接点の無いMFレンズだし、

イメージサークルがAPS-Cをカバーしている事は、レンズの

マウント・ラインナップからは明白だ。すなわちマウント形状

だけを変換してしまえば、本レンズは異マウントで共用できる。

まあ、その用法を目論んで、最初からμ4/3マウント用で

購入している次第だ。(注:但し、今回の組み合わせでは、

NEX-7に装着時、やや斜めにレンズが装着されてしまう)

こちらのNEX-7であれば、ピーキングを出す事ができる。

だが勿論、諸収差の発生は止められない。

ここは1つ1つ解決していく必要がある。

少し絞って球面収差を減らしながら・・ とは言え、ボケ量を

犠牲にせず、撮影状況に合わせた厳密で適切な絞り値を

設定する。それが良くわからない場合は、手動絞りブラケット

技法を用いる、本FS50/1.1の絞り環は無段階式なので、

微調整を行う事も容易だ。

それに加えて、解像感をあまり要求されにくい被写体を選ぶ。

平面被写体を選ぶのも回避法の1つであろう。

または、ボケ質破綻回避技法を慎重に行って、良いボケ質

となっているものを選び出す。

あるいは、あれこれと複数の収差の課題を回避するのが

困難である場合は、エフェクトをかけて誤魔化してしまう

という最終手段も存在する。

まず、設計の不慣れ(ノウハウ不足)からか?現代の市場で

要求される性能レベルに達していない。

この課題の回避は、上級者以上のスキルが必要な為、この

時点で初級中級層の使いこなせるレンズでは無い事は確定だ。

しかしながら、歪曲収差、色収差については、良く補正

されており、周辺減光はAPS-C型センサーで僅かに出るが、

課題となるレベルでは無いし、μ4/3機ならば回避できる。

・・で、もしかすると、これらの課題は初級中級層や

初級中級マニア層でも、すぐわかり、問題視する要素なので

それら「目につきやすい部分」だけを、設計上で重点的に補正

したのであろうか? そうであれば「確信犯」であり、むしろ

手馴れた設計と言えるし、あるいは設計者やメーカー自身が、

そうした初級マニア的な視点でしか、レンズ性能を評価して

いないか?であり、後者であれば少々問題だ。

製造精度も少々怪しい、ヘリコイドの引っ掛かりは個体差かも

知れないが、気になる点であり、あまりに酷くなったら修理に

出すか廃棄処分にするしか無いであろう。

中国の「深セン」は、知人がかつて駐在していた都市であり

事情を聞くと、近代化の進歩が凄まじいそうだ。

(参考:七工匠のレンズも「深セン」で製造されている)

だけどまあ、全てが優秀な企業ばかりとも限らない、まだ

発展途上な部分もあるだろうし、本レンズは、同社での

「初号機」でもある、もう少し今後の製品展開を見ながら、

同社製品の品質や性能等については判断する事としよう。

単純に「大口径レンズは高性能だから高価なのだ」と誤解

しているので「コスパが良い」と誤まった判断をしてしまう

だろうが、コスパの「パ」の字、つまり「パフォーマンス」

(性能)を判断しない限り、コスパ評価点は決められない。

本レンズの私の評価は、描写表現力もコスパ点も標準以下の

減点対象として、データベースに記載されている。

まあ、「今後の製品に期待」という結論にしておこう。

---

追記:本レンズは、発売後ほんの数ヶ月で「Ⅱ型」に

バージョンアップされている。

レンズ構成は全くの作りなおしで8枚(?)に複雑化された。

やはり上記の通り、この低性能での製品化は「失敗だった」

という認識なのであろう。

つまり、Ⅱ型は「ごめんなさい製品」であると思われる。

(=国内外の各メーカーにおいて、初期型等の製品で、

何らかの重欠点が発覚し、速やかに改良型等を発売する事。

そうした実例はいくつも知っているが、初期型のオーナー

にとっては不快な情報であろうから、具体例は記載しない)

ただまあ、Ⅱ型は大型化し、かつ価格も数十%もアップ

されたので、現状では購入に至っていない。

----

さて、今回の第33回記事は、このあたり迄で・・

今回記事で紹介のレンズは、正直言えば、全て「失敗レンズ」

であった(汗) でもまあ、多数のレンズを購入していれば

こういう事もあるだろう。・・という訳で次回記事に続く。