本シリーズは、各カメラメーカーが発売した銀塩・デジタル

のカメラを、およそ1970年代から現代2020年代に至る迄の

約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る記事群である。

![_c0032138_18163535.jpg]()

KONICA MINOLTA時代について、同時代の機体を紹介

するが、少しKONICAの歴史についても述べておく。

なお、言うまでも無いが、その後の2006年に、

コニカミノルタは、カメラ事業(α)をSONYに譲渡して

撤退しているので、ほんの数年間だけの短期間の話だ。

----

さて、まず、KONICA(コニカ)についての話だが、

銀塩一眼レフ・クラッシックス第3回記事での

KONICA AUTOREFLEX T-3(1973年)の項目で、

だいたいのコニカの(銀塩)一眼レフカメラの歴史を

紹介しているので、今回は簡単に、かつ、別の視点での

内容としよう。

![_c0032138_18163585.jpg]()

と書かれていて、正式名称が良くわからないカメラだ)

コニカは基本的にフィルムメーカーではあるが、カメラも

勿論販売している。歴史上の重要ポイントとして以下がある。

1903年 国産初のカメラ、「チェリー」を発売

1975年 初のフラッシュ内蔵機「C35EF」(ピッカリコニカ)

1977年 世界初のAFコンパクト「C35AF」(ジャスピンコニカ)

![_c0032138_18163520.jpg]()

展開していた(現在未所有) いち早くコンパクト機で

AF化を実現したコニカではあったが、一眼レフのAF化に

残念ながら追従できず、「αショック」(1985年)以降の

1980年代後半には、一眼レフ市場からは撤退していた。

(参考:1977年のKONICA C35AFでは、米ハネウェル社

のVAF(距離検出)モジュールを採用。

しかし、同部品の性能では一眼レフのAF化は困難であった

模様で、KONICAは前述のように一眼レフのAF化を断念。

後年1992年にMINOLTAはハネウェル社からのAF特許侵害

訴訟に敗訴、MINOLTA及び他の国内AF一眼レフメーカーは

ハネウェル社に米国販売分のAF一眼レフにおける多額の

特許使用料を支払う事となる。しかしながら「一眼レフには

使えないAFの基本技術」をもって、特許訴訟に敗訴する、

というのも、どうにも腑に落ちない話ではなかろうか?

この時、国内メディア等では「MINOLTAが米国の技術を

盗んだ」かのような誤った視点での報道が極めて多く、

そして仮に、この事が1990年代中期でのMINOLTA αの

事業の低迷と、後年のKONICAとの合併、および2006年

のカメラ事業撤退、に繋がったのであれば、なんとも

残念な歴史であったと思う)

では、KONICAの話に戻って・・

1990年代では、銀塩35mm判コンパクト機として

「BIGmini」シリーズを発売、こちらは高画質な単焦点

機が多く、そこそこマニア受けしていた(現在未所有)

![_c0032138_18163558.jpg]()

である「HEXAR」が発売されていた。(未所有)

が、大口径の35mm/F2レンズ搭載機でありながらも、

最高シャッター速度が1/250秒と貧弱でアンバランスな

スペック故、実用派マニアには受けはイマイチであった。

私も、その課題を重要視して、購入はしていなかった。

1990年代後半、主要フィルムメーカーでもあったコニカ

は、新規格APS(IX240フィルム)対応カメラを多数発売。

RevioシリーズやSuper BIGminiシリーズが代表的で

あろう、単焦点機も多く、普及機ながらも比較的高画質で

あった。

デジタル時代に差し掛かり、APSフィルムの人気に陰りが

出た2000年代初頭には、これらのコニカ製APSカメラは

数千円という捨て値での新品在庫処分価格で大量に中古

市場に流通、私も多数のコニカ製(主に単焦点)APS機

を購入したが、その後、譲渡等で雲散霧消してしまい、

現在では手元に無いか所在不明だ。

そして仮に残っていたとしても、現代では、APS(IX240)

フィルムの入手も現像も、ほぼ不可能だ。

また、1990年代後半には「第一次中古カメラブーム」

が起こっていて、これを受けて、コニカにおいても、

1992年の「HEXAR」をレンジファインダー機として

リニューアルした「HEXAR RF」(1999年)を発売。

1/4000秒、ライカMマウント互換で人気機種となった。

その機体は、2001年に、さらにバブリーな

「KONICA HEXAR RF Limited」となる。

こちらは2001台限定発売、50mm/F1.2のMヘキサノン

をセットした愛蔵版とも言える仕様で、税込42万円と

超高額であった。

ニコンの復刻S3(ミレニアム。2000年発売、48万円)

は、数千台程があっと言う間に売り切れたが・・

HEXAR RF Limitedは売れ残ってしまった。この理由は、

ニコンというブランドバリューから、当時の投機層が、

後年の値上がり期待で、こぞって買占めしたからである。

まあつまり、「株」や「金塊」、「仮想通貨」などと同じ

ような扱いとなっていた訳だ。

で、コニカは「ブランドバリュー」が弱く、投機対象には

ならなかったから売れ残った訳だ。

1~2年程してHEXAR RF Limitedの新品在庫品を持て余した

カメラ専門的から「半額でどうか?」という打診があって、

依然高価だとは思ったが、F1.2ヘキサノンに非常に興味が

あった為、これを21万円で購入。しかし、実際に使用して

みると、レンジ機での開放F1.2レンズは、全くピントが

合わず、ほぼ全ての写真がピンボケとなり「実用価値無し」

と見なし、短期間で他のマニアに譲渡してしまっていた。

(注:後年に分析すると、この大口径レンズは、絞り開放

近くで撮影した場合、レンジ機で発生するコサイン誤差

(厳密には、セカント誤差)が、原理上、回避できない事が

わかった。つまり、ちゃんと撮れるシステムでは無かった。

→「匠の写真用語辞典第29回記事」で詳細を説明)

なお、NIKON 復刻S3/SP、KONICA HEXAR RF Limited

といった高額カメラで、他の人が写真を撮っているところは

一度も見た事は無い。いずれも「投機対象カメラ」であって

実際に使用してしまうと「価値が下がる」と思うのであろう。

私は、「カメラは全て写真を撮る為の実用品だ」と考えて

いるので、こうした事実は残念な限りである。

なお、NIKONは、この「事実」を発売前から恐らく認識して

おり、S3とSPの復刻発売時に、キット(付属)レンズ以外

のSマウントの新規交換レンズを1本も発売しなかった。

(出しても、どうせ誰も写真を撮らないのだから、買う筈が

無いという認識)(・・・ただまあ、投機目的のカメラを

新発売する、というのもメーカーとしてどうか?と思うが)

しかしCOSINA社では、NIKON S3(とSP)の復刻、および

自社フォクトレンダーブランドでの、BESSA-R2S/R2C

(2002年)の発売を機に、NIKON Sと旧CONTAX C

のレンジ(ファインダー)機マウント用交換レンズを、

フォクトレンダー銘で7機種程新発売した。

だが、これらは各700~800本の少量生産品ながら、

完全に売れ残ってしまった不人気商品となった。

(後年に、在庫処分品を2本ほど購入している)

まあ、「ブームに乗った商品を出してみたが、実際には

誰も写真を撮っていない。だから交換レンズも不要なので

売れない」という、ここもまた残念な結論であった訳だ。

![_c0032138_18164254.jpg]()

Mロッコールやヘキサノンレンズも、投機目的から一時的に

1990年代後半頃に、買占での品薄→相場高騰の状態には

なっていたが、2000年代に入る頃には「欲しい」という

マニア層でのニーズ(需要)も急速に減退。そうこうして

いるうちにデジタル時代に突入し、レンジ機のブームも終焉、

なんとも「うやむや」な結末になってしまっている。

![_c0032138_18164266.jpg]()

ミノルタについては、本記事の前編で詳しく述べている。

1930年代からおよそ70年に渡ってカメラを開発販売した

老舗カメラメーカーである。

色々と紆余曲折もあった歴史ではあるが、2000年前後に

なって、ようやく歴史的超名機「MINOLTA α-7」を

筆頭に、「α-9」や「α-SweetⅡ」などによる

「α黄金期」を築けたのは、特筆すべき歴史だと思う。

(銀塩一眼レフクラッシックス第23回、第27回、第29回)

![_c0032138_18164285.jpg]()

の開発販売を開始していた。1990年代後半では実験的かつ

試作機的な要素が大きい機体も多かった事は確かではあるが

(まあ、他社も同様の状況だ)、2000年代に入った頃から

ようやく実用的なデジタル機が出揃い、この分野が軌道に

乗りつつある最中であった。(本記事前編参照)

![_c0032138_18164707.jpg]()

合併である。

ただ、カメラマニア的視点では、カメラ部門・製品の合併の

影響が強く興味と期待を引くが、実際には両社とも大企業で

あるから、カメラ以外の様々な事業部門が存在している。

事務機、コピー機、フィルム等写真関連商品、プリント

機器、プリント業務(特に、当時の運転免許証(本体)用の

写真印刷機では、コニカの機器のシェアは非常に大きかった)

証明用写真機、その他、色々な「カメラ以外」の業務内容が

あった為、マニアが想像するような「合併によるカメラ部門

での市場シェアの奪回」とか、そういう狭い分野だけの話

では無かったかも知れない。

実際のところ、「コニカミノルタ」銘でのカメラ事業の

展開は、2003年~2006年までの僅か4年間(実質は

2004年~2005年までの2年間)に留まっていて、

2006年には、カメラ(デジタル一眼レフ=α)関連事業を

SONYに譲渡。さらには、現像関連業務をノーリツ鋼機へ、

プリント関連業務を、カメラのキタムラと大日本印刷へ

それぞれ譲渡移管し、これらの事業から撤退している。

開発費をバカ喰いするデジタルカメラや、縮退が始まって

いた銀塩フィルム関連事業は、「不採算部門である」という

経営判断だろうと思う。その後も勿論コニカミノルタ社は

存続していて、様々な事業分野に分割、それらの内容は

新規事業や先端研究開発部門であったりして、いずれも

簡単には理解や説明がしずらいが、ともかく、もうカメラ

の分野とはあまり関係が無さそうな事業内容が多そうだ。

さて、では、以下については、そのコニカミノルタ

(KONICA MINOLTA)時代のカメラについて紹介しよう。

僅かな期間(2003年~2005年)ではあるが、魅力的な

カメラがいくつかある時代であった。

![_c0032138_18164783.jpg]()

背景の詳細を説明しておこう。

チラリと前述したように、既に各カメラメーカーから

デジタルコンパクト機が出揃い、銀塩35mm判コンパクト

機は、この時代に、急速に人気と市場シェアを失っていく。

かろうじて生き残っていたのは、新分野の高付加価値型の

「(銀塩)高級コンパクト機」だけである。

(2001年:RICOH GR-1V、GR21。CONTAX T3)

もっとも、ミノルタ銘の高級コンパクト機は、

1996年発売のTC-1(現在未所有)と、その限定版の

TC-1 Limited(未所有、高価である)が存在してた

だけである。この機種の搭載レンズがLマウントで単体

発売された程(現在未所有)に、マニア受けはしていたが

いずれも高額な製品である為、一般的なカメラとは言えない。

コニカに関しては、高級機路線は前述の「HEXAR」系列の

製品群が存在していた。でも、もう2000年代においては、

ごく一部の生き残り(銀塩)マニアだけが注目する状態で

あって、実用派マニア層は、急速に発展してきている

デジタルコンパクト機、およびニコンとキヤノンから

チラホラと出現しているデジタル一眼レフに興味の対象を

移し始めていた。

また、2000年代前半には、携帯電話にカメラ機能が

初搭載され、そのままメール添付で写真送信が可能であった。

ここでの「写メール」(写メ)の愛称は、文化ともなり、

携帯電話(や後年のスマホで)で写真を撮る習慣は、この

時代から急速に発展し、一般化していく。

デジタル機(コンパクト等)の急速な普及により、それまで

人気のあった、APS(IX240)機市場は大打撃を受けて崩壊。

このAPSフィルムを現像する為に、世の多く(ほぼ全て)の

DPE店に自動現像機(QSS等)が導入され、その結果としての

「銀塩0円プリント」が1990年代後半のDPE店での主流の

ビジネスモデルであったのに、僅かに5~6年で、それも

ほぼ終焉。フィルム現像をする人が大きく減った状態で、

自動現像機で大量処理をしても意味が無いのである。

おまけに、自動現像機は、お客さんが誰1人現像に来ない

場合でも、機械に薬品を入れて回し続けていないと不調に

なってしまうのだ(汗)これでは、店を開けているだけで

赤字になってしまうという厳しい状況である。

DPE店では、スマートメディア、CF、SDカード、CD-ROM、

USBメモリーなどの記録メティア全般を読み込める

「自動受付機」を新たに設置し、そこにお客さんが、

SDカード等を差して写真を選べば、自動現像機と連動して

写真のプリントが出来る仕組みも急速に普及した。

まあ、既存設備の救済の為の方策であろう。

しかし、銀塩時代であれば、撮った写真はDPEを通さない

と見る事が出来なかったが、デジタル写真は、カメラ本体

(携帯を含む)や、パソコンやTVでも写真を鑑賞できるし、

自分でプリンターを用いてプリントアウトも可能だ。

銀塩写真では、撮った写真をDPE店の店主や店員に見られて

しまう、というプライバシー上の課題があったが、デジタル

写真ではそれも無い。ここから急速にDPE業務は縮退して

いく事になる。残念ではあるが、もう世の中の流れが

そうなっているので、やむを得ない。

まあ、コニカやミノルタのように、この市場分野の親分格

の老舗企業ですら、もうこの市場は見限るしか無い状況で

あった訳だ。コニカにいたっては、初の国産カメラを

発売してから、丁度100年だ。その長い歴史にピリオドを

打つのは、とても残念な様相だが、逆に言えば、

「良くフィルム関連事業で百年も持ったな」とも思える。

現代のビジネスモデルはもっとテンポが早く、20年か30年

もすれば、もうすっかり世の中は変わってしまい、同じ

事業形態を長く続ける事は難しい世情だ。

![_c0032138_18164801.jpg]()

今更コニカミノルタ社で銀塩機を発売する事は無理である。

ここからは、全てデジタル機(コンパクト、一眼レフ)

の話になる。

2003年 DiMAGE(ディマージュ) A1 発売

コニカミノルタ時代のカメラではあるが、「MINOLTA」の

ブランド銘での発売となっていた。

従前のMINOLTA DiMAGE 7シリーズ(7,7i,7Hi)シリーズ

で定評のあった28mm-200mm相当/F2.8-F3.5の高倍率

高画質(GT仕様、現代のGレンズ相当)固定式ズームを

搭載している。(注:1990年代迄の製品はDimage表記)

DiMAGE 7シリーズのレンズは定評があったが、本体の

バッテリー消費が極めて早く、(知人が所有していたが)

単三乾電池4本を使用し、そのセットが数十枚の撮影で

消耗してしまうので、予備電池を大量に持ってきている、

という可哀想な状態であった。

DiMAGE A1は、初のボデイ内CCDシフト方式手ブレ補正

を内蔵した事で、さらに電池消費が厳しくなりそうな

気配ではあったが、専用のリチウムイオンバッテリーに

変わった事や、回路消費電力の改善が行われたであろう。

この機体は所有していないので、そのへんの詳細は

今となっては不明である。なお、記録メディアはCFだ。

搭載された電子シャッターは、コンパクト機最速の

1/16000秒を実現していた点でも話題性が高かった。

----

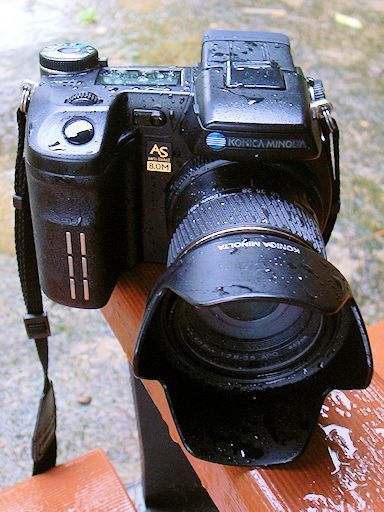

2004年、DiMAGE A2

![_c0032138_18164837.jpg]()

DiMAGE A1の改良機、この機体からKONICA MINOLTA

銘となっている。

A1の時代から、2/3型という大型CCDを採用していて、

後年の高級機RICOH GR DIGITALシリーズよりも大きい。

レンズも、好評のGTレンズ28-200mmを踏襲している。

A1の弱点を良く改善している実用機であり、例えば

記録画素数は500万→800万画素へとアップ。

EVFは、A1の23万画素から、92万画素(640x480x3色)

に解像度が激増していて、この結果、MF操作もなんとか

可能となった。

絵作りは、コニカのノウハウが入った事からか・・?

従来機(DiMAGE 7等)よりも格段に改善されている。

ただし、それでも、ちょっと不満な要素は多々あり、

特に年々、絵作りが改善されていく後年のデジタル一眼

レフ等と比較すると、だんだんと不満が募っていった。

色々と撮っていると、高輝度下(晴天時の風景等)では

色味やコントラスト、絵作りなどの再現性が厳しく、

低コントラスト状態(曇天や雨天等)では、むしろ本機

DiMAGE A2の発色・絵作りは、さほど悪く無い事を発見。

そこで2000年代後半位では、本機を「雨天専用機」

として利用する事とした。

ただし、勿論本機は、防水・防滴仕様機では無いので

雨天での取り扱いは十分に注意する必要がある。

しかし、レンズ固定式で浸水がしにくい点や、小型の

高ズーム比(高倍率)機で、傘を差しながらの片手撮影

も、なんとか可能な点で、むしろ使いやすかった。

手ブレ補正が内蔵されている点も良かったし、その機能

による発熱も結構あり、雨粒などの蒸発乾燥の早さも

隠れた長所であった。

ただし、最高ISO感度がISO800と、とても低く、

明るいF値のGTレンズと合わせても、雨天の暗所では

望遠側では手ブレの可能性が高かった事も、課題では

あったと思う。

でもまあ、機嫌よく雨天で使っていて、その目的で、

2010年代中頃まで使用を続けていた。

「仕様老朽化寿命=10年」の持論により、2010年代

後半からは、さすがに本機の出番は、限りなく減っては

いる状態だが、ごく為に、(雨天の際等に)持ち出して

遊んでいる状況だ。

何故ならば、「手動ロングズーム機」というカテゴリー

の製品は、現代では1台も発売されておらず、その

最後の手動ズーム機が、FUJIFILM X-S1(2011年)と

なっている。X-S1は、現在でもボート競技撮影等で

たまに使用している。本機DiMAGE A2を含め、いずれの

手動ズーム機も現代ではとても貴重な存在であるからだ。

それと、本機は、発売時の新品定価が14万円程と

高価なカメラでもあった。中古購入価格は35,000円で

減価償却ルール(1枚3円の法則)は、とうに完了しては

いるが、元々の高級機であり、できるだけ長く使って

あげたいという気持ちもある。

まあ、コニカミノルタの最後の高級機でもあるからだ・・

この機体以降だが、DiMAGE Z系、DiMAGE X系の数機種、

およびDiMAGE A200が2004年~2005年に展開されたが、

2006年のKONICA MINOLTA事業撤退もあり、これらの

機種群は、カメラ専門店等では、在庫処分の投げ売り

価格となっていた。(・・が、購入しなかった)

これらをもって、コニカミノルタ銘のコンパクト機は

終了。SONYには、DiMAGE銘は継承されなかった。

----

2004年 KINOCA MINOLTA α-7 DIGITAL

![_c0032138_18165577.jpg]()

コニカミノルタ初のデジタル一眼レフである。

また、世界初のボディ内手ブレ補正(CCDシフト方式)

搭載一眼レフでもある。この仕様により、銀塩時代からの

αマウント交換レンズの(ほぼ)全てが手ブレ補正付きで

使えるようになるという、極めて嬉しいカメラであった。

ただ、電子接点の無いレンズ、つまりマウントアダプター

を介してM42レンズ等を使う場合には、残念ながら手ブレ

補正の焦点距離設定が無い為に、手ブレ補正の恩恵を得る

事は出来ない。

(注:マニアの間では、「焦点距離設定が無い場合は

デフォルトで85mmにセットされる」という噂もあった。

これを実際に確かめてみたが、良くわからなかった。

なにせセンサーシフト方式のカメラは、ファインダーでは

手ブレ補正の効果は見えないし、実写をしても、実際に

ある程度手ブレをしない構えをしていたら、効果の程は

良くわからない)

![_c0032138_18165558.jpg]()

デジタル一眼レフが出揃った「デジタル一眼レフ元年」

である(と、私は定義している)

具体的には、NIKON D70、CANON EOS 20D、

PENTAX *istDs、OLYMPUS E-300、そして

本機KONICA MINOLTA α-7 DIGITALである。

私はこれらの全ての機種を所有していたが、

うちEOS 20DとE-300は経年劣化で故障してしまい、

廃棄して、EOS 30DとE-410に代替している。

それまでの時代のデジタル一眼レフは、まだ黎明期とも

言える段階であり、数百万円だったのが、この時代の

直前に、やっと数十万円程度まで下がって来たのだが、

まだまだ一般ユーザー層が買える価格帯では無い。

上記にあげた機体の価格帯は、デジタル一眼レフの

一般層への普及を狙った事で、急速に下がってきていた。

発売時価格は、殆どがオープン価格だが、実勢価格で

述べると、CANON EOS 20Dは、やや高めの19万円程で

あったが、これは前年のEOS Kiss Digitalの約12万円

の上位機種としての価格的差別化戦略であった。

NIKON D70は、上記2機種の中間を狙って15万円で発売。

PENTAX *istDsは、史上最安値のデジタル一眼レフを

目論んで10万円を切る価格であった。

まあ各社とも、戦略的な意味での値付けであり、つまり

「いくらであれば売れるか?」という要素が極めて大きく、

仮に「性能が高かったり部品代が高いから、高価になる」

という市場論理は、この時代では全く成り立っていない。

(注:その後の時代でも同様だ。カメラやレンズの性能

と価格は比例していない。どんな場合でも、「消費者は

いくらならば買うか?」という観点から、製品企画が

始まり、そして、最終的な製品価格が決められている。

もし、今時に至って「高価なカメラやレンズは部品等が

良いから高いのだ」と思っているようならば、「世の中

の仕組みが、まるでわかっていない」という事になる)

![_c0032138_18165690.jpg]()

2004年普及版一眼中、最も高い価格での発売となった。

まあ、この機体だけは、コニミノの合併やら、内蔵手ブレ

補正機構の開発やらで、なんだか、まともに原価が

上がって高価になってしまっていたようにも感じた。

市場の雰囲気も、まさにそんな感じであり、消費者側

から見れば、「各社ともデジタル一眼レフが、かなり

安くなってきているのに、α-7Dだけ高いなあ」

という印象だったと思う。

まあ、そのせいか、あまり本機は売れていなかった

のではなかろうか? それでも、発売後数年間は、

中古流通はあったが、コニミノが事業撤退を発表した

2006年頃になると中古流通はピタっと止まり、

その後、全くと言っていいほど本機の中古は見かけて

いない。まさか、本機のような製品に「投機層」が

飛びつく筈もなかろうが、それでも中古が無いという

事は、元々の流通量が少なかったのだろう、と私は

解釈している。

もしかすると、その事もコニミノの事業撤退を早めた

要因になったのかも知れないが、もはや昔話であり、

真相は闇の中である。

ただまあ個人的には、本機は、この時代に大活躍した。

ミノルタαレンズにはF1.4級大口径レンズが3機種

(35mm/50mm/85mm)存在し、私はそのいずれも

所有していたが、これらのレンズ群を本機α-7Dで

用いると、他社に無い大口径レンズで手ブレ補正で

使えるわ(注:他社のレンズ内手ブレ補正では、最大の

開放F値は、F2.8迄で留まっていた)当時は希少な

最大感度ISO3200は使えるわ、で、暗所での撮影に、

無類の適合性を発揮したシステムとなった。

![_c0032138_18165620.jpg]()

夜景ライトアップ撮影や暗所のライブ撮影等に

2000年代を通じ、さらに2010年代前半に至るまで

長く本機を愛用したものである。

発売後10年を過ぎて「仕様老朽化寿命」が来ても

本機は問題なく動作したが、さすがに、新鋭の

α機、例えば、SONY α77Ⅱ(2014年)に比べると

あらゆる点で見劣りしてしまう。すなわち、新鋭機

に比べると、あまりの性能の差で、もう使いたく

無くなってしまう訳で、それが「仕様老朽化寿命」

という意味である。

・・という事で、もう実質引退状態にある機体だが、

ごく稀に、古いレンズ等と組み合わせて、のんびりと

撮影する時もあり、本ブログでの、近年または後日の

レンズ紹介系記事でも、たまに登場する事はあると思う。

2005年 α-Sweet DIGITAL

![_c0032138_18165965.jpg]()

となった機体。

一応エントリー機ではあるが、やや大柄で、あまり

軽量コンパクトなイメージは無い。

「α-7 DIGITALの価格が高すぎた」という意味での

敗戦投手的な存在であろうか? 遅ればせながら

約10万円という価格での発売となり、やっと他社の

低価格機と勝負できる値段帯となった訳だ。

α-7 DIGITALと本機は、似て非なる「操作系」であり、

本機は、まあ一種独特だ。でもまあ、その後の時代

でのデジタル一眼レフの操作系と比較した場合、

むしろ本機の方がオーソドックスで合理的なように

思えてしまう。つまりα-7Dは異端なのだ。

その理由であるが、銀塩α-7は、銀塩機の最高傑作機

とも言える秀逸な操作系を持つ機体であったのだが

これをデジタル化する際、デジタルでは当然ながら

銀塩と異なる操作系が必要とされるにも係わらず、

銀塩機の概念のままでα-7Dを作ってしまった訳だ。

まあでも、ここはやむをえない。当時は誰も、それまで

存在していなかったデジタル一眼レフは使った事が

無かった訳だ。

開発側でも、たとえ社外アドバイザーの写真家でも、

何一つデジタルの操作系の名案は浮かぶ筈もなかった

だろうからだ。

![_c0032138_18165932.jpg]()

デジタル一眼レフとなってしまっている。

でも幸いな事に(偶然だとは思うが)不条理なまでの

操作系の破綻は無い。そして、本機α-Sweet DIGITAL

も独特ではあるが、操作系はさほど破綻はしていない。

もし、コニカミノルタがこの後もデジタル一眼レフの

開発を継続していて、銀塩機で最高傑作の操作系の

α-7を完成させたように、デジタルでも最高の操作系

を目指していたならば、きっと今頃、物凄く使い易い

デジタル一眼レフが発売されていただろうに、まことに

もって惜しい限りである。

そうなっていれば、いまだに、不条理なまでに劣悪な

操作系を持つ一眼レフを平然と発売している他社にも、

気づかせ、目を覚まさせる事が出来たかも知れない・・

さて、本機α-Sweet DIGITALだが、使用数年で故障

してしまい、残念ながら現在は動作しない。

もう修理が効く筈もなかろうが、それでも廃棄処分に

せずに残してあるのは、MINOLTAおよびKONICAでの

70年から100年におよぶカメラ事業での、最後の

カメラとしての歴史的価値を重んじての記念碑的な

意味からである。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで・・

以降のSONY時代のα機については、引き続き本シリーズでも

SONY編を掲載予定であるが、とりあえずは「デジタル一眼

レフ・クラッシックス」や、「ミラーレス・クラッシックス」

シリーズ記事にも詳しい。

のカメラを、およそ1970年代から現代2020年代に至る迄の

約50年間の変遷の歴史を世情等と絡めて辿る記事群である。

KONICA MINOLTA時代について、同時代の機体を紹介

するが、少しKONICAの歴史についても述べておく。

なお、言うまでも無いが、その後の2006年に、

コニカミノルタは、カメラ事業(α)をSONYに譲渡して

撤退しているので、ほんの数年間だけの短期間の話だ。

----

さて、まず、KONICA(コニカ)についての話だが、

銀塩一眼レフ・クラッシックス第3回記事での

KONICA AUTOREFLEX T-3(1973年)の項目で、

だいたいのコニカの(銀塩)一眼レフカメラの歴史を

紹介しているので、今回は簡単に、かつ、別の視点での

内容としよう。

と書かれていて、正式名称が良くわからないカメラだ)

コニカは基本的にフィルムメーカーではあるが、カメラも

勿論販売している。歴史上の重要ポイントとして以下がある。

1903年 国産初のカメラ、「チェリー」を発売

1975年 初のフラッシュ内蔵機「C35EF」(ピッカリコニカ)

1977年 世界初のAFコンパクト「C35AF」(ジャスピンコニカ)

展開していた(現在未所有) いち早くコンパクト機で

AF化を実現したコニカではあったが、一眼レフのAF化に

残念ながら追従できず、「αショック」(1985年)以降の

1980年代後半には、一眼レフ市場からは撤退していた。

(参考:1977年のKONICA C35AFでは、米ハネウェル社

のVAF(距離検出)モジュールを採用。

しかし、同部品の性能では一眼レフのAF化は困難であった

模様で、KONICAは前述のように一眼レフのAF化を断念。

後年1992年にMINOLTAはハネウェル社からのAF特許侵害

訴訟に敗訴、MINOLTA及び他の国内AF一眼レフメーカーは

ハネウェル社に米国販売分のAF一眼レフにおける多額の

特許使用料を支払う事となる。しかしながら「一眼レフには

使えないAFの基本技術」をもって、特許訴訟に敗訴する、

というのも、どうにも腑に落ちない話ではなかろうか?

この時、国内メディア等では「MINOLTAが米国の技術を

盗んだ」かのような誤った視点での報道が極めて多く、

そして仮に、この事が1990年代中期でのMINOLTA αの

事業の低迷と、後年のKONICAとの合併、および2006年

のカメラ事業撤退、に繋がったのであれば、なんとも

残念な歴史であったと思う)

では、KONICAの話に戻って・・

1990年代では、銀塩35mm判コンパクト機として

「BIGmini」シリーズを発売、こちらは高画質な単焦点

機が多く、そこそこマニア受けしていた(現在未所有)

である「HEXAR」が発売されていた。(未所有)

が、大口径の35mm/F2レンズ搭載機でありながらも、

最高シャッター速度が1/250秒と貧弱でアンバランスな

スペック故、実用派マニアには受けはイマイチであった。

私も、その課題を重要視して、購入はしていなかった。

1990年代後半、主要フィルムメーカーでもあったコニカ

は、新規格APS(IX240フィルム)対応カメラを多数発売。

RevioシリーズやSuper BIGminiシリーズが代表的で

あろう、単焦点機も多く、普及機ながらも比較的高画質で

あった。

デジタル時代に差し掛かり、APSフィルムの人気に陰りが

出た2000年代初頭には、これらのコニカ製APSカメラは

数千円という捨て値での新品在庫処分価格で大量に中古

市場に流通、私も多数のコニカ製(主に単焦点)APS機

を購入したが、その後、譲渡等で雲散霧消してしまい、

現在では手元に無いか所在不明だ。

そして仮に残っていたとしても、現代では、APS(IX240)

フィルムの入手も現像も、ほぼ不可能だ。

また、1990年代後半には「第一次中古カメラブーム」

が起こっていて、これを受けて、コニカにおいても、

1992年の「HEXAR」をレンジファインダー機として

リニューアルした「HEXAR RF」(1999年)を発売。

1/4000秒、ライカMマウント互換で人気機種となった。

その機体は、2001年に、さらにバブリーな

「KONICA HEXAR RF Limited」となる。

こちらは2001台限定発売、50mm/F1.2のMヘキサノン

をセットした愛蔵版とも言える仕様で、税込42万円と

超高額であった。

ニコンの復刻S3(ミレニアム。2000年発売、48万円)

は、数千台程があっと言う間に売り切れたが・・

HEXAR RF Limitedは売れ残ってしまった。この理由は、

ニコンというブランドバリューから、当時の投機層が、

後年の値上がり期待で、こぞって買占めしたからである。

まあつまり、「株」や「金塊」、「仮想通貨」などと同じ

ような扱いとなっていた訳だ。

で、コニカは「ブランドバリュー」が弱く、投機対象には

ならなかったから売れ残った訳だ。

1~2年程してHEXAR RF Limitedの新品在庫品を持て余した

カメラ専門的から「半額でどうか?」という打診があって、

依然高価だとは思ったが、F1.2ヘキサノンに非常に興味が

あった為、これを21万円で購入。しかし、実際に使用して

みると、レンジ機での開放F1.2レンズは、全くピントが

合わず、ほぼ全ての写真がピンボケとなり「実用価値無し」

と見なし、短期間で他のマニアに譲渡してしまっていた。

(注:後年に分析すると、この大口径レンズは、絞り開放

近くで撮影した場合、レンジ機で発生するコサイン誤差

(厳密には、セカント誤差)が、原理上、回避できない事が

わかった。つまり、ちゃんと撮れるシステムでは無かった。

→「匠の写真用語辞典第29回記事」で詳細を説明)

なお、NIKON 復刻S3/SP、KONICA HEXAR RF Limited

といった高額カメラで、他の人が写真を撮っているところは

一度も見た事は無い。いずれも「投機対象カメラ」であって

実際に使用してしまうと「価値が下がる」と思うのであろう。

私は、「カメラは全て写真を撮る為の実用品だ」と考えて

いるので、こうした事実は残念な限りである。

なお、NIKONは、この「事実」を発売前から恐らく認識して

おり、S3とSPの復刻発売時に、キット(付属)レンズ以外

のSマウントの新規交換レンズを1本も発売しなかった。

(出しても、どうせ誰も写真を撮らないのだから、買う筈が

無いという認識)(・・・ただまあ、投機目的のカメラを

新発売する、というのもメーカーとしてどうか?と思うが)

しかしCOSINA社では、NIKON S3(とSP)の復刻、および

自社フォクトレンダーブランドでの、BESSA-R2S/R2C

(2002年)の発売を機に、NIKON Sと旧CONTAX C

のレンジ(ファインダー)機マウント用交換レンズを、

フォクトレンダー銘で7機種程新発売した。

だが、これらは各700~800本の少量生産品ながら、

完全に売れ残ってしまった不人気商品となった。

(後年に、在庫処分品を2本ほど購入している)

まあ、「ブームに乗った商品を出してみたが、実際には

誰も写真を撮っていない。だから交換レンズも不要なので

売れない」という、ここもまた残念な結論であった訳だ。

Mロッコールやヘキサノンレンズも、投機目的から一時的に

1990年代後半頃に、買占での品薄→相場高騰の状態には

なっていたが、2000年代に入る頃には「欲しい」という

マニア層でのニーズ(需要)も急速に減退。そうこうして

いるうちにデジタル時代に突入し、レンジ機のブームも終焉、

なんとも「うやむや」な結末になってしまっている。

ミノルタについては、本記事の前編で詳しく述べている。

1930年代からおよそ70年に渡ってカメラを開発販売した

老舗カメラメーカーである。

色々と紆余曲折もあった歴史ではあるが、2000年前後に

なって、ようやく歴史的超名機「MINOLTA α-7」を

筆頭に、「α-9」や「α-SweetⅡ」などによる

「α黄金期」を築けたのは、特筆すべき歴史だと思う。

(銀塩一眼レフクラッシックス第23回、第27回、第29回)

の開発販売を開始していた。1990年代後半では実験的かつ

試作機的な要素が大きい機体も多かった事は確かではあるが

(まあ、他社も同様の状況だ)、2000年代に入った頃から

ようやく実用的なデジタル機が出揃い、この分野が軌道に

乗りつつある最中であった。(本記事前編参照)

合併である。

ただ、カメラマニア的視点では、カメラ部門・製品の合併の

影響が強く興味と期待を引くが、実際には両社とも大企業で

あるから、カメラ以外の様々な事業部門が存在している。

事務機、コピー機、フィルム等写真関連商品、プリント

機器、プリント業務(特に、当時の運転免許証(本体)用の

写真印刷機では、コニカの機器のシェアは非常に大きかった)

証明用写真機、その他、色々な「カメラ以外」の業務内容が

あった為、マニアが想像するような「合併によるカメラ部門

での市場シェアの奪回」とか、そういう狭い分野だけの話

では無かったかも知れない。

実際のところ、「コニカミノルタ」銘でのカメラ事業の

展開は、2003年~2006年までの僅か4年間(実質は

2004年~2005年までの2年間)に留まっていて、

2006年には、カメラ(デジタル一眼レフ=α)関連事業を

SONYに譲渡。さらには、現像関連業務をノーリツ鋼機へ、

プリント関連業務を、カメラのキタムラと大日本印刷へ

それぞれ譲渡移管し、これらの事業から撤退している。

開発費をバカ喰いするデジタルカメラや、縮退が始まって

いた銀塩フィルム関連事業は、「不採算部門である」という

経営判断だろうと思う。その後も勿論コニカミノルタ社は

存続していて、様々な事業分野に分割、それらの内容は

新規事業や先端研究開発部門であったりして、いずれも

簡単には理解や説明がしずらいが、ともかく、もうカメラ

の分野とはあまり関係が無さそうな事業内容が多そうだ。

さて、では、以下については、そのコニカミノルタ

(KONICA MINOLTA)時代のカメラについて紹介しよう。

僅かな期間(2003年~2005年)ではあるが、魅力的な

カメラがいくつかある時代であった。

背景の詳細を説明しておこう。

チラリと前述したように、既に各カメラメーカーから

デジタルコンパクト機が出揃い、銀塩35mm判コンパクト

機は、この時代に、急速に人気と市場シェアを失っていく。

かろうじて生き残っていたのは、新分野の高付加価値型の

「(銀塩)高級コンパクト機」だけである。

(2001年:RICOH GR-1V、GR21。CONTAX T3)

もっとも、ミノルタ銘の高級コンパクト機は、

1996年発売のTC-1(現在未所有)と、その限定版の

TC-1 Limited(未所有、高価である)が存在してた

だけである。この機種の搭載レンズがLマウントで単体

発売された程(現在未所有)に、マニア受けはしていたが

いずれも高額な製品である為、一般的なカメラとは言えない。

コニカに関しては、高級機路線は前述の「HEXAR」系列の

製品群が存在していた。でも、もう2000年代においては、

ごく一部の生き残り(銀塩)マニアだけが注目する状態で

あって、実用派マニア層は、急速に発展してきている

デジタルコンパクト機、およびニコンとキヤノンから

チラホラと出現しているデジタル一眼レフに興味の対象を

移し始めていた。

また、2000年代前半には、携帯電話にカメラ機能が

初搭載され、そのままメール添付で写真送信が可能であった。

ここでの「写メール」(写メ)の愛称は、文化ともなり、

携帯電話(や後年のスマホで)で写真を撮る習慣は、この

時代から急速に発展し、一般化していく。

デジタル機(コンパクト等)の急速な普及により、それまで

人気のあった、APS(IX240)機市場は大打撃を受けて崩壊。

このAPSフィルムを現像する為に、世の多く(ほぼ全て)の

DPE店に自動現像機(QSS等)が導入され、その結果としての

「銀塩0円プリント」が1990年代後半のDPE店での主流の

ビジネスモデルであったのに、僅かに5~6年で、それも

ほぼ終焉。フィルム現像をする人が大きく減った状態で、

自動現像機で大量処理をしても意味が無いのである。

おまけに、自動現像機は、お客さんが誰1人現像に来ない

場合でも、機械に薬品を入れて回し続けていないと不調に

なってしまうのだ(汗)これでは、店を開けているだけで

赤字になってしまうという厳しい状況である。

DPE店では、スマートメディア、CF、SDカード、CD-ROM、

USBメモリーなどの記録メティア全般を読み込める

「自動受付機」を新たに設置し、そこにお客さんが、

SDカード等を差して写真を選べば、自動現像機と連動して

写真のプリントが出来る仕組みも急速に普及した。

まあ、既存設備の救済の為の方策であろう。

しかし、銀塩時代であれば、撮った写真はDPEを通さない

と見る事が出来なかったが、デジタル写真は、カメラ本体

(携帯を含む)や、パソコンやTVでも写真を鑑賞できるし、

自分でプリンターを用いてプリントアウトも可能だ。

銀塩写真では、撮った写真をDPE店の店主や店員に見られて

しまう、というプライバシー上の課題があったが、デジタル

写真ではそれも無い。ここから急速にDPE業務は縮退して

いく事になる。残念ではあるが、もう世の中の流れが

そうなっているので、やむを得ない。

まあ、コニカやミノルタのように、この市場分野の親分格

の老舗企業ですら、もうこの市場は見限るしか無い状況で

あった訳だ。コニカにいたっては、初の国産カメラを

発売してから、丁度100年だ。その長い歴史にピリオドを

打つのは、とても残念な様相だが、逆に言えば、

「良くフィルム関連事業で百年も持ったな」とも思える。

現代のビジネスモデルはもっとテンポが早く、20年か30年

もすれば、もうすっかり世の中は変わってしまい、同じ

事業形態を長く続ける事は難しい世情だ。

今更コニカミノルタ社で銀塩機を発売する事は無理である。

ここからは、全てデジタル機(コンパクト、一眼レフ)

の話になる。

2003年 DiMAGE(ディマージュ) A1 発売

コニカミノルタ時代のカメラではあるが、「MINOLTA」の

ブランド銘での発売となっていた。

従前のMINOLTA DiMAGE 7シリーズ(7,7i,7Hi)シリーズ

で定評のあった28mm-200mm相当/F2.8-F3.5の高倍率

高画質(GT仕様、現代のGレンズ相当)固定式ズームを

搭載している。(注:1990年代迄の製品はDimage表記)

DiMAGE 7シリーズのレンズは定評があったが、本体の

バッテリー消費が極めて早く、(知人が所有していたが)

単三乾電池4本を使用し、そのセットが数十枚の撮影で

消耗してしまうので、予備電池を大量に持ってきている、

という可哀想な状態であった。

DiMAGE A1は、初のボデイ内CCDシフト方式手ブレ補正

を内蔵した事で、さらに電池消費が厳しくなりそうな

気配ではあったが、専用のリチウムイオンバッテリーに

変わった事や、回路消費電力の改善が行われたであろう。

この機体は所有していないので、そのへんの詳細は

今となっては不明である。なお、記録メディアはCFだ。

搭載された電子シャッターは、コンパクト機最速の

1/16000秒を実現していた点でも話題性が高かった。

----

2004年、DiMAGE A2

DiMAGE A1の改良機、この機体からKONICA MINOLTA

銘となっている。

A1の時代から、2/3型という大型CCDを採用していて、

後年の高級機RICOH GR DIGITALシリーズよりも大きい。

レンズも、好評のGTレンズ28-200mmを踏襲している。

A1の弱点を良く改善している実用機であり、例えば

記録画素数は500万→800万画素へとアップ。

EVFは、A1の23万画素から、92万画素(640x480x3色)

に解像度が激増していて、この結果、MF操作もなんとか

可能となった。

絵作りは、コニカのノウハウが入った事からか・・?

従来機(DiMAGE 7等)よりも格段に改善されている。

ただし、それでも、ちょっと不満な要素は多々あり、

特に年々、絵作りが改善されていく後年のデジタル一眼

レフ等と比較すると、だんだんと不満が募っていった。

色々と撮っていると、高輝度下(晴天時の風景等)では

色味やコントラスト、絵作りなどの再現性が厳しく、

低コントラスト状態(曇天や雨天等)では、むしろ本機

DiMAGE A2の発色・絵作りは、さほど悪く無い事を発見。

そこで2000年代後半位では、本機を「雨天専用機」

として利用する事とした。

ただし、勿論本機は、防水・防滴仕様機では無いので

雨天での取り扱いは十分に注意する必要がある。

しかし、レンズ固定式で浸水がしにくい点や、小型の

高ズーム比(高倍率)機で、傘を差しながらの片手撮影

も、なんとか可能な点で、むしろ使いやすかった。

手ブレ補正が内蔵されている点も良かったし、その機能

による発熱も結構あり、雨粒などの蒸発乾燥の早さも

隠れた長所であった。

ただし、最高ISO感度がISO800と、とても低く、

明るいF値のGTレンズと合わせても、雨天の暗所では

望遠側では手ブレの可能性が高かった事も、課題では

あったと思う。

でもまあ、機嫌よく雨天で使っていて、その目的で、

2010年代中頃まで使用を続けていた。

「仕様老朽化寿命=10年」の持論により、2010年代

後半からは、さすがに本機の出番は、限りなく減っては

いる状態だが、ごく為に、(雨天の際等に)持ち出して

遊んでいる状況だ。

何故ならば、「手動ロングズーム機」というカテゴリー

の製品は、現代では1台も発売されておらず、その

最後の手動ズーム機が、FUJIFILM X-S1(2011年)と

なっている。X-S1は、現在でもボート競技撮影等で

たまに使用している。本機DiMAGE A2を含め、いずれの

手動ズーム機も現代ではとても貴重な存在であるからだ。

それと、本機は、発売時の新品定価が14万円程と

高価なカメラでもあった。中古購入価格は35,000円で

減価償却ルール(1枚3円の法則)は、とうに完了しては

いるが、元々の高級機であり、できるだけ長く使って

あげたいという気持ちもある。

まあ、コニカミノルタの最後の高級機でもあるからだ・・

この機体以降だが、DiMAGE Z系、DiMAGE X系の数機種、

およびDiMAGE A200が2004年~2005年に展開されたが、

2006年のKONICA MINOLTA事業撤退もあり、これらの

機種群は、カメラ専門店等では、在庫処分の投げ売り

価格となっていた。(・・が、購入しなかった)

これらをもって、コニカミノルタ銘のコンパクト機は

終了。SONYには、DiMAGE銘は継承されなかった。

----

2004年 KINOCA MINOLTA α-7 DIGITAL

コニカミノルタ初のデジタル一眼レフである。

また、世界初のボディ内手ブレ補正(CCDシフト方式)

搭載一眼レフでもある。この仕様により、銀塩時代からの

αマウント交換レンズの(ほぼ)全てが手ブレ補正付きで

使えるようになるという、極めて嬉しいカメラであった。

ただ、電子接点の無いレンズ、つまりマウントアダプター

を介してM42レンズ等を使う場合には、残念ながら手ブレ

補正の焦点距離設定が無い為に、手ブレ補正の恩恵を得る

事は出来ない。

(注:マニアの間では、「焦点距離設定が無い場合は

デフォルトで85mmにセットされる」という噂もあった。

これを実際に確かめてみたが、良くわからなかった。

なにせセンサーシフト方式のカメラは、ファインダーでは

手ブレ補正の効果は見えないし、実写をしても、実際に

ある程度手ブレをしない構えをしていたら、効果の程は

良くわからない)

デジタル一眼レフが出揃った「デジタル一眼レフ元年」

である(と、私は定義している)

具体的には、NIKON D70、CANON EOS 20D、

PENTAX *istDs、OLYMPUS E-300、そして

本機KONICA MINOLTA α-7 DIGITALである。

私はこれらの全ての機種を所有していたが、

うちEOS 20DとE-300は経年劣化で故障してしまい、

廃棄して、EOS 30DとE-410に代替している。

それまでの時代のデジタル一眼レフは、まだ黎明期とも

言える段階であり、数百万円だったのが、この時代の

直前に、やっと数十万円程度まで下がって来たのだが、

まだまだ一般ユーザー層が買える価格帯では無い。

上記にあげた機体の価格帯は、デジタル一眼レフの

一般層への普及を狙った事で、急速に下がってきていた。

発売時価格は、殆どがオープン価格だが、実勢価格で

述べると、CANON EOS 20Dは、やや高めの19万円程で

あったが、これは前年のEOS Kiss Digitalの約12万円

の上位機種としての価格的差別化戦略であった。

NIKON D70は、上記2機種の中間を狙って15万円で発売。

PENTAX *istDsは、史上最安値のデジタル一眼レフを

目論んで10万円を切る価格であった。

まあ各社とも、戦略的な意味での値付けであり、つまり

「いくらであれば売れるか?」という要素が極めて大きく、

仮に「性能が高かったり部品代が高いから、高価になる」

という市場論理は、この時代では全く成り立っていない。

(注:その後の時代でも同様だ。カメラやレンズの性能

と価格は比例していない。どんな場合でも、「消費者は

いくらならば買うか?」という観点から、製品企画が

始まり、そして、最終的な製品価格が決められている。

もし、今時に至って「高価なカメラやレンズは部品等が

良いから高いのだ」と思っているようならば、「世の中

の仕組みが、まるでわかっていない」という事になる)

2004年普及版一眼中、最も高い価格での発売となった。

まあ、この機体だけは、コニミノの合併やら、内蔵手ブレ

補正機構の開発やらで、なんだか、まともに原価が

上がって高価になってしまっていたようにも感じた。

市場の雰囲気も、まさにそんな感じであり、消費者側

から見れば、「各社ともデジタル一眼レフが、かなり

安くなってきているのに、α-7Dだけ高いなあ」

という印象だったと思う。

まあ、そのせいか、あまり本機は売れていなかった

のではなかろうか? それでも、発売後数年間は、

中古流通はあったが、コニミノが事業撤退を発表した

2006年頃になると中古流通はピタっと止まり、

その後、全くと言っていいほど本機の中古は見かけて

いない。まさか、本機のような製品に「投機層」が

飛びつく筈もなかろうが、それでも中古が無いという

事は、元々の流通量が少なかったのだろう、と私は

解釈している。

もしかすると、その事もコニミノの事業撤退を早めた

要因になったのかも知れないが、もはや昔話であり、

真相は闇の中である。

ただまあ個人的には、本機は、この時代に大活躍した。

ミノルタαレンズにはF1.4級大口径レンズが3機種

(35mm/50mm/85mm)存在し、私はそのいずれも

所有していたが、これらのレンズ群を本機α-7Dで

用いると、他社に無い大口径レンズで手ブレ補正で

使えるわ(注:他社のレンズ内手ブレ補正では、最大の

開放F値は、F2.8迄で留まっていた)当時は希少な

最大感度ISO3200は使えるわ、で、暗所での撮影に、

無類の適合性を発揮したシステムとなった。

夜景ライトアップ撮影や暗所のライブ撮影等に

2000年代を通じ、さらに2010年代前半に至るまで

長く本機を愛用したものである。

発売後10年を過ぎて「仕様老朽化寿命」が来ても

本機は問題なく動作したが、さすがに、新鋭の

α機、例えば、SONY α77Ⅱ(2014年)に比べると

あらゆる点で見劣りしてしまう。すなわち、新鋭機

に比べると、あまりの性能の差で、もう使いたく

無くなってしまう訳で、それが「仕様老朽化寿命」

という意味である。

・・という事で、もう実質引退状態にある機体だが、

ごく稀に、古いレンズ等と組み合わせて、のんびりと

撮影する時もあり、本ブログでの、近年または後日の

レンズ紹介系記事でも、たまに登場する事はあると思う。

2005年 α-Sweet DIGITAL

となった機体。

一応エントリー機ではあるが、やや大柄で、あまり

軽量コンパクトなイメージは無い。

「α-7 DIGITALの価格が高すぎた」という意味での

敗戦投手的な存在であろうか? 遅ればせながら

約10万円という価格での発売となり、やっと他社の

低価格機と勝負できる値段帯となった訳だ。

α-7 DIGITALと本機は、似て非なる「操作系」であり、

本機は、まあ一種独特だ。でもまあ、その後の時代

でのデジタル一眼レフの操作系と比較した場合、

むしろ本機の方がオーソドックスで合理的なように

思えてしまう。つまりα-7Dは異端なのだ。

その理由であるが、銀塩α-7は、銀塩機の最高傑作機

とも言える秀逸な操作系を持つ機体であったのだが

これをデジタル化する際、デジタルでは当然ながら

銀塩と異なる操作系が必要とされるにも係わらず、

銀塩機の概念のままでα-7Dを作ってしまった訳だ。

まあでも、ここはやむをえない。当時は誰も、それまで

存在していなかったデジタル一眼レフは使った事が

無かった訳だ。

開発側でも、たとえ社外アドバイザーの写真家でも、

何一つデジタルの操作系の名案は浮かぶ筈もなかった

だろうからだ。

デジタル一眼レフとなってしまっている。

でも幸いな事に(偶然だとは思うが)不条理なまでの

操作系の破綻は無い。そして、本機α-Sweet DIGITAL

も独特ではあるが、操作系はさほど破綻はしていない。

もし、コニカミノルタがこの後もデジタル一眼レフの

開発を継続していて、銀塩機で最高傑作の操作系の

α-7を完成させたように、デジタルでも最高の操作系

を目指していたならば、きっと今頃、物凄く使い易い

デジタル一眼レフが発売されていただろうに、まことに

もって惜しい限りである。

そうなっていれば、いまだに、不条理なまでに劣悪な

操作系を持つ一眼レフを平然と発売している他社にも、

気づかせ、目を覚まさせる事が出来たかも知れない・・

さて、本機α-Sweet DIGITALだが、使用数年で故障

してしまい、残念ながら現在は動作しない。

もう修理が効く筈もなかろうが、それでも廃棄処分に

せずに残してあるのは、MINOLTAおよびKONICAでの

70年から100年におよぶカメラ事業での、最後の

カメラとしての歴史的価値を重んじての記念碑的な

意味からである。

----

さて、今回の記事はこのあたりまでで・・

以降のSONY時代のα機については、引き続き本シリーズでも

SONY編を掲載予定であるが、とりあえずは「デジタル一眼

レフ・クラッシックス」や、「ミラーレス・クラッシックス」

シリーズ記事にも詳しい。