本シリーズでは、写真撮影に係わる用語で、本ブログの範囲

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

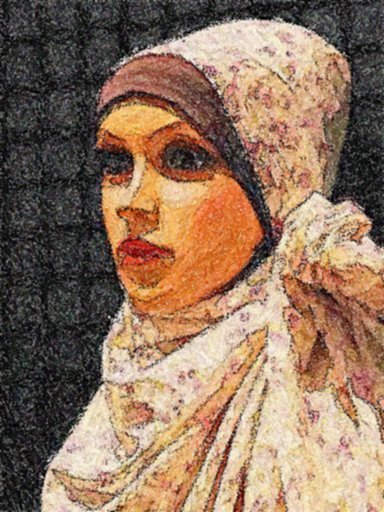

![_c0032138_15461472.jpg]()

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

では早速始めよう。

★横浜写真

やや専門的な一般用語。

明治時代の初期(1800年代後半)にあった写真技法。

モノクロ(又はセピア色)フィルム(乾板)で撮影

された日本の風景や世俗的写真に、顔料などで絵師が

彩色を施したものである。(=擬似カラー写真)

![_c0032138_15461427.jpg]()

に多数訪れた外国人向けの日本土産として好評であった

事から、後年にこれは「横浜(濱)写真」と呼ばれた。

しかし、横浜写真は製作に技能が必要で、手間がかかり、

高価でもあった事から後年には絵葉書等に変わっていく。

非常に貴重なものであり、土産品でもあったので、特に

国内においては、現存している数は多くない。

私は、この横浜写真に興味を持ったが、既存のデジカメ

には、こうした効果機能は無く、また画像編集(レタッチ)

で、これを実現するには、手間も技能も必要な為、これを

自動的に生成するソフトウェア(アプリ)を自作した。

![_c0032138_15461458.jpg]()

横浜写真風に自動的に加工(画像処理)する事ができる。

(1つ上の赤い橋の女性写真も、このソフトで自動生成

したものである。)

なお、このソフトウェアには高度な画像処理ノウハウが

入っているので、他に配布や販売等をする気は無いので

悪しからず。

さらなる詳細は「プログラミング・シリーズ」第1回

記事を参照の事。

★大放出時代

独自用語。

2000年代の急激なデジタルカメラの普及により、

銀塩(フィルム)関連ビジネスは急速に衰退した。

2000年代後半には、多くのDPE店(写真屋さん)が

廃業する事になり、それらの店舗で抱えられていた

銀塩カメラや銀塩用MFレンズの在庫品が多数余った。

これらは「中央」に集められた。すなわち業者等により

一箇所に集められ、そこで選別が行われ、程度が優れた

個体は再整備の後、中古カメラチェーン店などで適価で

売られ、B級品レンズ(僅かな傷、カビ、ゴミ等がある)は、

一々再整備するのも手間がかかる為、準ジャンクレンズ

として非常に安価(概ね1000円~2000円)で、中古店

の店頭で大量に販売された。

これを私は「大放出時代」と呼んでいる。

概ね2010年前後の数年間の話である。

MF時代の50mm/F1.4や50mm/F1.8等は完成度が高い設計

であり、現代において使用するのにも何ら問題は無い為、

当時の中上級マニア等は、こぞってこれらを買い集めた。

ものの数年間で、これらの「掘り出し物」は売りつくされ

一掃されてしまい、2010年代前半には、もう殆ど目ぼしい

ものは残っておらず、不人気なMF標準ズームやMF望遠を

残すのみであった。

私は2010年前後では、価値の高い標準レンズや単焦点

レンズを多数買い集め、それらが無くなった2010年代

後半では、一部の使えそうなMF望遠ズーム等の購入も

続けていた。その数は合計数十本にもなるが、それに

使った予算も、計数万円程度なので、一般的な高性能

交換レンズの中古価格の1本分にも満たない。

![_c0032138_15462562.jpg]()

現代のデジタル一眼レフには直接装着する事ができない、

いわゆるマイナーマウント、または旧マウントではあるが、

勿論、現代のミラーレス機にマウントアダプターを介して

装着する事は容易だ。

で、購入したレンズの半数程は「写真を始めたい」という

周囲のビギナー層に「練習用教材」として譲渡してしまった

ので、現在では「大放出時代」のレンズは、あまり本数は

残っていない。手元に残っているものは、レンズ系の過去

記事で全て紹介済みであり、記事中での購入価格が非常に

安価(1000円~2000円)なものがそれである。

なお「ジャンク品」として扱われているケースも多い

これらのレンズだが、「ジャンク」は、本来であれば

何らかの瑕疵(欠陥)があるものなのだが、これらの

「放出品」では、瑕疵が殆ど無いものも多い。

それを見分けるのは「目利き」が必要な状態である。

★放射能レンズ

マニア用語。

写真用レンズに用いるガラスの素材(硝材)では、

様々な特性(屈折率、色分散等)を持つ物を組み合わせる

事が必須である。何故ならば、異なる特性のガラスを用いて

様々な収差を補正して高画質を得るような設計を行うから

である。例えば、光の波長ごとに屈折率が異なる状態では、

全部の色が同じ焦点に集まらない「色収差」が発生して

しまう事が避けられないのだが、それを打ち消す特性の

レンズを組み合わせれば色収差を減らす事が出来る訳だ。

(関連参考用語:色消しダブレット、アクロマート、

アポクロマート(APO)等)

で、設計上、特に屈折率や色分散が異なるガラスが必要に

なったとする。概ね1970年代以降では、「異常低分散」

「特殊低分散」といった新素材(硝材)が使えるようになった。

(参考:ED,LD,AD等と、近代までの交換レンズの型番にも、

これらを使っている事が示されていたが、現代においては

これらの新素材を用いるのは常識となった為、もうこうした

型番は用いられていない)

ところが、1960年代くらいまでは、こうした新素材は

まだ開発されていなかったため、屈折率や色分散が

一般的なガラス素材と大きく異なるものを要求する設計に

しようとすると、ガラス素材に特殊な原料を加えて、

そういう特性を出すか、蛍石等の特殊素材を用いるしか

なかった。前者の典型例としては、ウラニウム、トリウム

等の放射性元素を用いる(加える)事である。

![_c0032138_15462554.jpg]()

ウランガラス。ここでは屈折率を変える目的ではなく

「(黄色の)着色を行う為」と、用途が記載されていた。

なお、この展示は、ガイガー計数管で、「放射線量」を

測る事ができる、ここでの「放射能」はごく微量であり、

他の一般食品素材の方が、むしろ高い放射能があった。

(注:そういう説明意図を持った展示である可能性も高い)

で、こうした放射性元素を含むガラス素材が写真用

レンズで使用された事例もいくつかあって、マニア間

においては、そうしたレンズは「放射能レンズ」または

「アトムレンズ」や「トリウムレンズ」等と呼ばれている

![_c0032138_15463152.jpg]()

そうした「放射能レンズ」であると言われている。

これらの「放射能レンズ」は、技術分野に詳しい上級

マニア層においては、「ああ、そうか」と受け入れられて

いるが、たとえば「放射線」と「放射能」の意味の差も

良く分からない初級マニア層などでは、異常なまでに

怖がったり、逆に強い興味を持ったりしてしまう。

また、中上級マニア層等では「放射能レンズは良く写る」

といった噂も、まことしやかに流され続けている。

![_c0032138_15463195.jpg]()

である。収差の補正を行う設計上で、あえて、人体に危険

かもしれない放射性元素を含む特殊な特性のガラス素材が

必要になったからだ。つまり当時の技術では、そうした

素材を使わないと優れた設計を行う事が無理であったのだ。

だから、危険とも思われる素材を持って来て(まあ勿論

人体に影響や危険性が無い事は調べての上だと思われるが)

そういうレンズを作って販売した訳だ。

ただし、「良く写る」という事実は1960年代において

他の一般ガラス素材のレンズと比較した場合での話であり

特にこの時代はコーティング技術がまだ未発達であった為、

まあ、解像感やボケ質は確かに良いが、逆光耐性とか

コントラスト特性が低く感じてしまうのはやむを得ない。

特にPENTAXにおいては、1970年代より「SMC」型の多層

コーティング技術が発達した為、その時代以降のレンズ

を使用した方が、全般的な描写力は勿論高くなる。

また、前述の「異常低分散ガラス」を利用した設計が

1970年代以降、望遠レンズから広まっていったので、

放射性元素を含む素材の必要性も無くなってきたのであろう。

ただし、標準レンズに関しては、変形ダブルガウス型の

6群7枚および5群6枚構成の完成度が高まり、これが

デファクトの設計となり、放射能ガラスも、異常低分散も、

非球面も必要とはされなかった(=それ故、安価に作れる)

この設計手法は、AF、デジタル時代を通じ、2010年代初頭

まで継続されたし、現代でも一部継続中であるが、

2010年代後半より、異常低分散、非球面などを用いた

全くの新設計の標準レンズが多数発売されている。

(参考:2010年代末に普及の安価な中国製交換レンズでは

一眼レフ用の変形ダブルガウス等の古いが完成度の高い設計を

ミラーレス機用に転用し、ダウンサイジングによる広角化や

大口径化を図り、設計コストを減らして低価格化した物が多い。

一部の中国メーカーでは「特殊低分散ガラス」等を使用して

いるが、まだ「非球面レンズ」の採用例は無い模様だ。

だが、「あるメーカーが非球面研磨機を導入した」という

情報もあるので、中国製レンズの非球面搭載は近いうちに

一般的となるだろう)

まあ、放射能レンズは、あくまで特有の時代背景での

「変り種」レンズであろう。

無理して、これを探して入手する必然性は全く無い。

★コーティング

やや専門的な一般用語。

レンズの表面反射を防ぐ為に、レンズガラスの表面に

金属質等の薄い膜を塗布(蒸着)する技術。

なにかモノを塗るのに透過する光が増える・・というのは、

なんとも不思議な技術なのだが、もし何も塗っていない

ガラスの場合、表面反射で数%の光が失われてしまうのだ。

ここでレンズの枚数が増えると・・・

例えばレンズ構成が6枚の場合、表裏で合計して12面が

あるから、反射率(光のロス)を4%と仮定すると・・

0.96^12=約61% となり、すなわち4割の光が失われて

しまう事となる。

現代の多層コーティングの場合、光線透過率は可視光域で

99.9%と言われていて、こうした技術を用いれば、レンズ

構成が複雑化しても、光が十分に透過するとともに、

逆光時等でも、コントラストの高い、いわゆる「ヌケの良い」

画質が得られる事になる。

![_c0032138_15463717.jpg]()

古くから、単層、あるいは二層等で行われていた。

光源の広い波長域に対応する、という実用的な「多層

(マルチ)コーティング」技術は、カールツァイス社等に

より原理的に発明はされていたのだが、製造上の理由も

あったのか、実際にそうした多層コーティングの商品が

多く出回るのは、概ね1970年代であり、上写真のPENTAX

SMC(Super-Multi-Coated)や、NIKON製レンズ「C」型番

や、CANON製FDレンズでの「S.S.C.」型番のタイプが良く

知られている。また、本家とも言えるカール・ツァイスも、

1975年からのCONTAX RTSシリーズ用交換レンズ群に向け

T* (テイースター)コーティング技術の供与を始める。

余談だが、2000年代前半頃にSONYがビデオカメラと

コンパクトデジタル機で、カールツァイス社から

ライセンス(商標)の供与を受け、例えば、ツァイス

「バリオ・テッサー」等の名称を用い始めた際、レンズには

「T*」の名称は冠されていなかった。(下写真)

![_c0032138_15464148.jpg]()

をSONYに移管されるようになると、最初に作ったツァイス

ブランドの交換レンズ3本には、T*が記されている。

(例: Sonnar T* 135mm F1.8 ZA 2006年)

まあ、このあたりは、単に「商標」の使用権が取れたか

取れないか、といった話なので、ユーザー側からは、その

性能差などは、あまり気にする必要は無い。

前述のように多層コーティング技術は、1970年代位から

実用化されていて、今時の各社のレンズは、ほぼ全てが

多層コーティング化されていて、性能差は殆ど無い。

まあ、そんな中でもPENTAXでは、2000年代後半には、

エアロブライトコーテイング、2010年代前半には、

HDコーティング等、細かい技術改良を続けているが、

仮に、それがある時期において優秀であったとしても、

他社も、そうした新技術のレベルに追従しようとする為、

少し時間がたてば、また各社レンズの性能は同等になる。

余談だが、2000年代に、コシナ社はフォクトレンダー

ブランドで、あえて「単層コーティング仕様」とした

レンズを販売した事があった(例:NOKTON Classic

40mm/f1.4 S.C.(シングルコート)バージョン)

ちなみにこのレンズでは、非球面レンズも不採用だ。

オールドレンズの特性には近いが、あえて性能の劣る

レンズを発売するというコンセプトは非常にマニアック

であり、これに過敏に反応し、共感した上級マニアも

多かったと思われる(私も欲しかったのだが、未購入だ。

何故ならば、非球面ガラスモールド金型の不採用等で

コストダウンした事を、逆に付加価値とされてしまう事が、

ちょっと、ひっかかったからだ→ユーザーの負け状態)

★なりきり

独自概念。

初級者のうちは、自身が好きな著名な写真家などの作風を

真似る練習を行う事も有益だとは思うが、中級者以上への

ステップアップを目指すならば自身の「作風」を創り上げて

いく事が必要とされる。

この事を初級層等にわかりやすく説明する際には、

「写真仲間などに配る名刺を作る際、そこにどんな写真を

入れますか?」と伝える事にしてる、まあそれが自身の

作風を表す代表的な写真になるだろうからだ。

だが、自身の作風を作って(創って)いくことは難しい。

何をどうしたら良いか、さっぱりわからないだろうからだ。

上の「名刺の写真」の件も、その難しさを実感してもらう

為の話である。

そんな際、有効な手段の1つといて「なりきり」があると

思っている。

![_c0032138_17454850.jpg]()

仮想的な人格・性格を仮定する。例えば、30代、男性、

正統派のスナップシューター、であるとか・・

20代、女性、感覚派で自己主張の強いタイプ、とかで

あるが、さらには使用機材なども仮定してしまうと良い。

次いで、被写体を探し作品を撮る目線を、そうした

仮想的なキャラクターに「なりきって」の撮影を行う。

1つの”プロファイリング”でしばらく練習しても良いし、

複数のプロファイリングによる異なる目線を並行して

撮影をしても良い。

まあ、そんな練習を繰り返す事で、自身の作風として

どういうものが合っているのかを探る訳である。

初級層と中級層の狭間くらいに居る人達には、非常に

オススメの練習技法である。

★非日常

一般および独自概念。

他の様々な記事でも書いているが、数十年前の銀塩時代の

カメラの一般層への普及期においては、機材もフィルムも

現像代も、所得水準から見て高価であり、その為、1枚の

写真を撮るには、それなりの決意が必要な時代であった。

そんな時代の主要被写体としては、「ハレの日」と呼ばれる

冠婚葬祭や重要なイベント、旅行等が基本であった。

まあつまり、日常の生活では無い「非日常」である。

この考え方は、銀塩時代を通じて続いたのだが、2000年代

にカメラがデジタル化されて、撮影に係わるコストが

限りなくゼロに近づいた現代においても、依然残っている。

![_c0032138_15465480.jpg]()

続けているかも知れないし、そうでなくても後輩などに

そうした考え方を伝えていく事もあるだろうからだ。

ただ、別のムーブメントとしては、携帯電話にカメラが

搭載された2000年前後あたりから、写真は「日常を撮る」

という文化が発達してきている事も確かであり、これは

携帯電話カメラに限らず、簡易銀塩カメラ(レンズ付き

フィルム、「写ルンです」等)も、定期的に若年層に

おいてブームを繰り返している。

(例:1990年代、2000年代前半、2010年代後半)

もちろん、これらの主要被写体は「日常」であり、

日常の記録中から周囲との「映像コミュニケーション」

を目指そうとする訳だ。

![_c0032138_15465454.jpg]()

なく、「写真には様々な側面がある」という事を言いたい

訳であり、あまり1つの価値観に拘ってしまいすぎる

のも良く無い、という事が言いたい訳だ。

特に気になるのは、「非日常」を求めて、同じ場所や

同じイベントに大挙して群がってしまうビギナー

カメラマン達である。これにより混雑やマナー低下や

周囲の一般層などとのトラブルの問題が続出している。

これはもう、「非日常であるから、どうしても撮りたい」

という意識が強すぎる為であり、ある意味不幸な状態だ。

いつでも日常的に写真を撮っていれば、そのような偏った

拘りを持つ事も少なくなるのではなかろうか?

そもそも、撮影経験をもっと沢山積んでいかないと、

「滅多に写真は撮らないから、余計に、この「非日常」は

なんとしても撮りたい」となってしまう、つまりは写真を

撮る事自体も、その初級者にとって「非日常」な訳だ。

なんとも情けない状態だが、それが現状であり、さらには

一眼レフ等の本格機材ではなく、スマホ等の簡易撮影機材の

普及により、一般層や低年齢層における写真撮影のマナーや

モラルが、どんどんと低下していく、という酷い状況もある。

★傍観者的

独自概念。

写真を撮る際、どのように撮影者が被写体との間で、

物理的または精神的なコミュニケーションを取るか?

という話である。

「コミュニケーション」と言うと、一般的には、「では

被写体の人物と話をするのか?」という概念になるの

かも知れないが、勿論それはあるが、もっと広く捉えれば、

例えば綺麗な風景を見てどう感じたか? 等も、被写体との

コミュニケーションの一環であると思う。すなわち

その風景は、懐かしいのか? 神々しいのか? 何らかの

自身の思い出や経験に関連するのか? それらの感覚や

感情は全て被写体とのコミュニケーションだと思う。

そうした被写体との「有形無形のやりとり」を通じて、

撮影者自身は、「だったら、どのように撮ろうか?」と

考える訳だ。

こうした方向性は「被写体に入れ込む」と言い換える事も

できるかも知れない、これは多かれ少なかれ、被写体を

撮る上で必須の感覚、感情であろう。

![_c0032138_15465409.jpg]()

こちらは、被写体との広い意味での物理的または精神的な

コミュニケーションが無い状態で写真を撮っている。

そう、まるで舞台の上で勝手に進んでいる物語を、何も

感じずに ただ見ているだけ(傍観)のような状態だ。

そういう状況で撮った写真は、後で見ても、または他の

人が見ても、「撮影者がどのような心理状態で、写真を

撮影したのか?」が、さっぱり見えてこない。

なんらかの思うところがあって撮影したのであれば、画角、

構図、視点、露出、被写界深度、動感、エフェクトの種類

などの何処かに、その撮影者の主張(言いたいところ、

または見ている視点、考えの内容、表現)が出てくる。

それが全く無い、ただ撮っただけと思われる写真を

「傍観者的」と称している。勿論あまり好ましく無い状況だが

初級中級層の撮る写真の多くは、そういった傍観者的だ。

ここはとても重要な点だが、残念ながら、かなり難解な

概念になると思う、勿論撮影者側でも、そんなに容易に

それを実践できる訳でも無い、しかしながら、例えライフ

ワークに近い時間スパンを想定しても、そういう事を

目指していく事は大事ではなかろうか?

★絶対非演出

専門的な写真用語。

元々は、昭和時代の著名な写真家である「土門拳」氏が

1950年代頃に広めた用語および概念である。

「リアリズム」とも呼ばれていて、つまり簡単に言えば、

「写真における被写体には意図的に細工や演出を加えては

ならない」という考え方だ。

当時、写真は、それまでの時代の「映像記録」から、

1つの芸術分野として発展を続けている時代であった。

芸術であるならば、様々な「表現」や「コンセプト」

が存在して当然であろう。「絶対非演出」は、1つの

方向性として有り得る話だし、彼が指導していた多数の

若手のカメラマン等に、「モラル」や今時の言葉で言えば

「コンプライアンス」を教育していたのだろうとも思う。

![_c0032138_15470220.jpg]()

映像文化は芸術としても記録や商業としても大きく発達し、

様々な映像(写真)の用途、目的が発生している。

例えば今時の商業写真において「絶対非演出」などと

言っていたら、何も創れなくなってしまう。

こうした後年の「演出写真」においては、その元祖と

なったのは、恐らくは写真家の「植田正治」氏であろうか、

鳥取砂丘に、人物を様々に配置する作品群のコンセプトは

その後の芸術/商業写真にも強い影響を与えたと思われる。

植田氏タイプの「演出写真」は、土門氏の「絶対非演出」

と対立したという話も聞いているが、今となっては何十年

も昔の話なので、真偽は定かでは無い

![_c0032138_15470706.jpg]()

「絶対非演出か? 演出写真か?」という議論が良く

行われていたと聞く。そういう議論を聞きかじった

一般アマチュア層などでも「写真は絶対非演出でなくては

ならない」という風に、さらに聞きかじった内容を信条と

する人達も多かった。

だが、いくつかの「主義」について討論できるとかは、

まあ、「大学生的」な状況だ、と私は思っている。

それぞれの主義主張は、ある側面やある目的分野については

正しい訳であり、その優劣を比較する事はできないのは

当然だろう。

大学生時代、私の周囲にも、哲学などをかじっていて、

そういう主義主張の議論をふっかけて来るようなインテリ

学生も多かったのだが、そういう場合、たいてい私は、

「まあ、どんな主義でもいいじゃあないか、大切な事は、

大人になって、そういう自分特有の主義を創れるように

なる事ではないのかな?」と、毎回答えていた。

その裏には「他人の考えを引用してどうなる? 自分の

考え方を強く持て」というメッセージも込められていたのだ。

★ハマカク

マニア用語。

海外(ドイツ)の写真用品のブランド「hama」(ハマ)

製の「角型レンズフード」の事を指して「ハマカク」と呼ぶ。

(=hama角、”hama製角型フード”の略)

![_c0032138_15470750.jpg]()

ETSUMI(エツミ)が一部扱っている模様なのだが、

残念ながらこの「ハマカク」はHP上には見当たらない、

生産中止になったのであろうか?

私が上写真の「ハマカク」を入手したのは、2000年前後、

まだ銀塩時代だったと記憶している。

この「ハマカク」には、恐らくだがφ49mm、φ52mm、

φ55mmといった、数種類の口径のものが販売されていた

と思う、私は2種類を所有している。

「ハマカク」は、通常の「汎用レンズフード」のように

ねじ込みで装着するのではない、それでは取り付け角度が

一定にならないからだ。そこで、レンズ周囲に対して

リング状の部品で締め付ける構造になっている。

(注:レンズによっては、嵌らない場合も勿論ある。

沢山のレンズを所有していて、「このフードが取り付け

られるレンズを選べる」という上級マニア向きの商品だ。

また、使用中に脱落したり、角度が曲がって写真が

ケラれてしまう場合もあるので、その点は要注意である)

その個性的な仕様と、角型フードの見た目の格好良さから、

マニアの間では「ハマカク」と呼ばれ、重宝された。

値段もさほど高価ではなく、1000円台だったと記憶している。

(まあ、プラスチックス製なので、さほどの高級感は無い)

残念ながら現在では「ハマカク」が販売されている状況は

見られなく、入手性が悪くなってしまったが、他には

カメラ用品の「UN」社等からも類似の構造の汎用角型フード

が発売されている。

また、特定のレンズ機種専用のメーカー純正角型フード

が別売アクセサリーとして発売されている場合もある。

ただし、これら現代で入手可能な物は3000円~10000円

と、比較的高価である事が課題だが、その中には金属製で

高級感のある物も存在する。

いずれにしても、「角型フード」は、フード本来の効能

である「遮光効果」も、「レンズ保護効果」もあまり

期待できない、それらの実用性を意識するのであれば、

特に現代のズームレンズの場合は、専用のバヨネット式の

花形フードを使った方が簡便だし実用的であろう。

また、角型フードは、構造上、単焦点レンズ専用になる。

なので、角型フードは、マニアック度の高いアクセサリー

ではあるが、希少である事もあいまって、ファッション的

な「主張」という意味では面白いアイテムかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。

でのみ使われたり、一般的では無い専門用語を解説している。

書きそびれていた用語や、新たに使用している独自用語を、

順不同、かつ雑多な「アラカルト」として紹介している。

では早速始めよう。

★横浜写真

やや専門的な一般用語。

明治時代の初期(1800年代後半)にあった写真技法。

モノクロ(又はセピア色)フィルム(乾板)で撮影

された日本の風景や世俗的写真に、顔料などで絵師が

彩色を施したものである。(=擬似カラー写真)

に多数訪れた外国人向けの日本土産として好評であった

事から、後年にこれは「横浜(濱)写真」と呼ばれた。

しかし、横浜写真は製作に技能が必要で、手間がかかり、

高価でもあった事から後年には絵葉書等に変わっていく。

非常に貴重なものであり、土産品でもあったので、特に

国内においては、現存している数は多くない。

私は、この横浜写真に興味を持ったが、既存のデジカメ

には、こうした効果機能は無く、また画像編集(レタッチ)

で、これを実現するには、手間も技能も必要な為、これを

自動的に生成するソフトウェア(アプリ)を自作した。

横浜写真風に自動的に加工(画像処理)する事ができる。

(1つ上の赤い橋の女性写真も、このソフトで自動生成

したものである。)

なお、このソフトウェアには高度な画像処理ノウハウが

入っているので、他に配布や販売等をする気は無いので

悪しからず。

さらなる詳細は「プログラミング・シリーズ」第1回

記事を参照の事。

★大放出時代

独自用語。

2000年代の急激なデジタルカメラの普及により、

銀塩(フィルム)関連ビジネスは急速に衰退した。

2000年代後半には、多くのDPE店(写真屋さん)が

廃業する事になり、それらの店舗で抱えられていた

銀塩カメラや銀塩用MFレンズの在庫品が多数余った。

これらは「中央」に集められた。すなわち業者等により

一箇所に集められ、そこで選別が行われ、程度が優れた

個体は再整備の後、中古カメラチェーン店などで適価で

売られ、B級品レンズ(僅かな傷、カビ、ゴミ等がある)は、

一々再整備するのも手間がかかる為、準ジャンクレンズ

として非常に安価(概ね1000円~2000円)で、中古店

の店頭で大量に販売された。

これを私は「大放出時代」と呼んでいる。

概ね2010年前後の数年間の話である。

MF時代の50mm/F1.4や50mm/F1.8等は完成度が高い設計

であり、現代において使用するのにも何ら問題は無い為、

当時の中上級マニア等は、こぞってこれらを買い集めた。

ものの数年間で、これらの「掘り出し物」は売りつくされ

一掃されてしまい、2010年代前半には、もう殆ど目ぼしい

ものは残っておらず、不人気なMF標準ズームやMF望遠を

残すのみであった。

私は2010年前後では、価値の高い標準レンズや単焦点

レンズを多数買い集め、それらが無くなった2010年代

後半では、一部の使えそうなMF望遠ズーム等の購入も

続けていた。その数は合計数十本にもなるが、それに

使った予算も、計数万円程度なので、一般的な高性能

交換レンズの中古価格の1本分にも満たない。

現代のデジタル一眼レフには直接装着する事ができない、

いわゆるマイナーマウント、または旧マウントではあるが、

勿論、現代のミラーレス機にマウントアダプターを介して

装着する事は容易だ。

で、購入したレンズの半数程は「写真を始めたい」という

周囲のビギナー層に「練習用教材」として譲渡してしまった

ので、現在では「大放出時代」のレンズは、あまり本数は

残っていない。手元に残っているものは、レンズ系の過去

記事で全て紹介済みであり、記事中での購入価格が非常に

安価(1000円~2000円)なものがそれである。

なお「ジャンク品」として扱われているケースも多い

これらのレンズだが、「ジャンク」は、本来であれば

何らかの瑕疵(欠陥)があるものなのだが、これらの

「放出品」では、瑕疵が殆ど無いものも多い。

それを見分けるのは「目利き」が必要な状態である。

★放射能レンズ

マニア用語。

写真用レンズに用いるガラスの素材(硝材)では、

様々な特性(屈折率、色分散等)を持つ物を組み合わせる

事が必須である。何故ならば、異なる特性のガラスを用いて

様々な収差を補正して高画質を得るような設計を行うから

である。例えば、光の波長ごとに屈折率が異なる状態では、

全部の色が同じ焦点に集まらない「色収差」が発生して

しまう事が避けられないのだが、それを打ち消す特性の

レンズを組み合わせれば色収差を減らす事が出来る訳だ。

(関連参考用語:色消しダブレット、アクロマート、

アポクロマート(APO)等)

で、設計上、特に屈折率や色分散が異なるガラスが必要に

なったとする。概ね1970年代以降では、「異常低分散」

「特殊低分散」といった新素材(硝材)が使えるようになった。

(参考:ED,LD,AD等と、近代までの交換レンズの型番にも、

これらを使っている事が示されていたが、現代においては

これらの新素材を用いるのは常識となった為、もうこうした

型番は用いられていない)

ところが、1960年代くらいまでは、こうした新素材は

まだ開発されていなかったため、屈折率や色分散が

一般的なガラス素材と大きく異なるものを要求する設計に

しようとすると、ガラス素材に特殊な原料を加えて、

そういう特性を出すか、蛍石等の特殊素材を用いるしか

なかった。前者の典型例としては、ウラニウム、トリウム

等の放射性元素を用いる(加える)事である。

ウランガラス。ここでは屈折率を変える目的ではなく

「(黄色の)着色を行う為」と、用途が記載されていた。

なお、この展示は、ガイガー計数管で、「放射線量」を

測る事ができる、ここでの「放射能」はごく微量であり、

他の一般食品素材の方が、むしろ高い放射能があった。

(注:そういう説明意図を持った展示である可能性も高い)

で、こうした放射性元素を含むガラス素材が写真用

レンズで使用された事例もいくつかあって、マニア間

においては、そうしたレンズは「放射能レンズ」または

「アトムレンズ」や「トリウムレンズ」等と呼ばれている

そうした「放射能レンズ」であると言われている。

これらの「放射能レンズ」は、技術分野に詳しい上級

マニア層においては、「ああ、そうか」と受け入れられて

いるが、たとえば「放射線」と「放射能」の意味の差も

良く分からない初級マニア層などでは、異常なまでに

怖がったり、逆に強い興味を持ったりしてしまう。

また、中上級マニア層等では「放射能レンズは良く写る」

といった噂も、まことしやかに流され続けている。

である。収差の補正を行う設計上で、あえて、人体に危険

かもしれない放射性元素を含む特殊な特性のガラス素材が

必要になったからだ。つまり当時の技術では、そうした

素材を使わないと優れた設計を行う事が無理であったのだ。

だから、危険とも思われる素材を持って来て(まあ勿論

人体に影響や危険性が無い事は調べての上だと思われるが)

そういうレンズを作って販売した訳だ。

ただし、「良く写る」という事実は1960年代において

他の一般ガラス素材のレンズと比較した場合での話であり

特にこの時代はコーティング技術がまだ未発達であった為、

まあ、解像感やボケ質は確かに良いが、逆光耐性とか

コントラスト特性が低く感じてしまうのはやむを得ない。

特にPENTAXにおいては、1970年代より「SMC」型の多層

コーティング技術が発達した為、その時代以降のレンズ

を使用した方が、全般的な描写力は勿論高くなる。

また、前述の「異常低分散ガラス」を利用した設計が

1970年代以降、望遠レンズから広まっていったので、

放射性元素を含む素材の必要性も無くなってきたのであろう。

ただし、標準レンズに関しては、変形ダブルガウス型の

6群7枚および5群6枚構成の完成度が高まり、これが

デファクトの設計となり、放射能ガラスも、異常低分散も、

非球面も必要とはされなかった(=それ故、安価に作れる)

この設計手法は、AF、デジタル時代を通じ、2010年代初頭

まで継続されたし、現代でも一部継続中であるが、

2010年代後半より、異常低分散、非球面などを用いた

全くの新設計の標準レンズが多数発売されている。

(参考:2010年代末に普及の安価な中国製交換レンズでは

一眼レフ用の変形ダブルガウス等の古いが完成度の高い設計を

ミラーレス機用に転用し、ダウンサイジングによる広角化や

大口径化を図り、設計コストを減らして低価格化した物が多い。

一部の中国メーカーでは「特殊低分散ガラス」等を使用して

いるが、まだ「非球面レンズ」の採用例は無い模様だ。

だが、「あるメーカーが非球面研磨機を導入した」という

情報もあるので、中国製レンズの非球面搭載は近いうちに

一般的となるだろう)

まあ、放射能レンズは、あくまで特有の時代背景での

「変り種」レンズであろう。

無理して、これを探して入手する必然性は全く無い。

★コーティング

やや専門的な一般用語。

レンズの表面反射を防ぐ為に、レンズガラスの表面に

金属質等の薄い膜を塗布(蒸着)する技術。

なにかモノを塗るのに透過する光が増える・・というのは、

なんとも不思議な技術なのだが、もし何も塗っていない

ガラスの場合、表面反射で数%の光が失われてしまうのだ。

ここでレンズの枚数が増えると・・・

例えばレンズ構成が6枚の場合、表裏で合計して12面が

あるから、反射率(光のロス)を4%と仮定すると・・

0.96^12=約61% となり、すなわち4割の光が失われて

しまう事となる。

現代の多層コーティングの場合、光線透過率は可視光域で

99.9%と言われていて、こうした技術を用いれば、レンズ

構成が複雑化しても、光が十分に透過するとともに、

逆光時等でも、コントラストの高い、いわゆる「ヌケの良い」

画質が得られる事になる。

古くから、単層、あるいは二層等で行われていた。

光源の広い波長域に対応する、という実用的な「多層

(マルチ)コーティング」技術は、カールツァイス社等に

より原理的に発明はされていたのだが、製造上の理由も

あったのか、実際にそうした多層コーティングの商品が

多く出回るのは、概ね1970年代であり、上写真のPENTAX

SMC(Super-Multi-Coated)や、NIKON製レンズ「C」型番

や、CANON製FDレンズでの「S.S.C.」型番のタイプが良く

知られている。また、本家とも言えるカール・ツァイスも、

1975年からのCONTAX RTSシリーズ用交換レンズ群に向け

T* (テイースター)コーティング技術の供与を始める。

余談だが、2000年代前半頃にSONYがビデオカメラと

コンパクトデジタル機で、カールツァイス社から

ライセンス(商標)の供与を受け、例えば、ツァイス

「バリオ・テッサー」等の名称を用い始めた際、レンズには

「T*」の名称は冠されていなかった。(下写真)

をSONYに移管されるようになると、最初に作ったツァイス

ブランドの交換レンズ3本には、T*が記されている。

(例: Sonnar T* 135mm F1.8 ZA 2006年)

まあ、このあたりは、単に「商標」の使用権が取れたか

取れないか、といった話なので、ユーザー側からは、その

性能差などは、あまり気にする必要は無い。

前述のように多層コーティング技術は、1970年代位から

実用化されていて、今時の各社のレンズは、ほぼ全てが

多層コーティング化されていて、性能差は殆ど無い。

まあ、そんな中でもPENTAXでは、2000年代後半には、

エアロブライトコーテイング、2010年代前半には、

HDコーティング等、細かい技術改良を続けているが、

仮に、それがある時期において優秀であったとしても、

他社も、そうした新技術のレベルに追従しようとする為、

少し時間がたてば、また各社レンズの性能は同等になる。

余談だが、2000年代に、コシナ社はフォクトレンダー

ブランドで、あえて「単層コーティング仕様」とした

レンズを販売した事があった(例:NOKTON Classic

40mm/f1.4 S.C.(シングルコート)バージョン)

ちなみにこのレンズでは、非球面レンズも不採用だ。

オールドレンズの特性には近いが、あえて性能の劣る

レンズを発売するというコンセプトは非常にマニアック

であり、これに過敏に反応し、共感した上級マニアも

多かったと思われる(私も欲しかったのだが、未購入だ。

何故ならば、非球面ガラスモールド金型の不採用等で

コストダウンした事を、逆に付加価値とされてしまう事が、

ちょっと、ひっかかったからだ→ユーザーの負け状態)

★なりきり

独自概念。

初級者のうちは、自身が好きな著名な写真家などの作風を

真似る練習を行う事も有益だとは思うが、中級者以上への

ステップアップを目指すならば自身の「作風」を創り上げて

いく事が必要とされる。

この事を初級層等にわかりやすく説明する際には、

「写真仲間などに配る名刺を作る際、そこにどんな写真を

入れますか?」と伝える事にしてる、まあそれが自身の

作風を表す代表的な写真になるだろうからだ。

だが、自身の作風を作って(創って)いくことは難しい。

何をどうしたら良いか、さっぱりわからないだろうからだ。

上の「名刺の写真」の件も、その難しさを実感してもらう

為の話である。

そんな際、有効な手段の1つといて「なりきり」があると

思っている。

仮想的な人格・性格を仮定する。例えば、30代、男性、

正統派のスナップシューター、であるとか・・

20代、女性、感覚派で自己主張の強いタイプ、とかで

あるが、さらには使用機材なども仮定してしまうと良い。

次いで、被写体を探し作品を撮る目線を、そうした

仮想的なキャラクターに「なりきって」の撮影を行う。

1つの”プロファイリング”でしばらく練習しても良いし、

複数のプロファイリングによる異なる目線を並行して

撮影をしても良い。

まあ、そんな練習を繰り返す事で、自身の作風として

どういうものが合っているのかを探る訳である。

初級層と中級層の狭間くらいに居る人達には、非常に

オススメの練習技法である。

★非日常

一般および独自概念。

他の様々な記事でも書いているが、数十年前の銀塩時代の

カメラの一般層への普及期においては、機材もフィルムも

現像代も、所得水準から見て高価であり、その為、1枚の

写真を撮るには、それなりの決意が必要な時代であった。

そんな時代の主要被写体としては、「ハレの日」と呼ばれる

冠婚葬祭や重要なイベント、旅行等が基本であった。

まあつまり、日常の生活では無い「非日常」である。

この考え方は、銀塩時代を通じて続いたのだが、2000年代

にカメラがデジタル化されて、撮影に係わるコストが

限りなくゼロに近づいた現代においても、依然残っている。

続けているかも知れないし、そうでなくても後輩などに

そうした考え方を伝えていく事もあるだろうからだ。

ただ、別のムーブメントとしては、携帯電話にカメラが

搭載された2000年前後あたりから、写真は「日常を撮る」

という文化が発達してきている事も確かであり、これは

携帯電話カメラに限らず、簡易銀塩カメラ(レンズ付き

フィルム、「写ルンです」等)も、定期的に若年層に

おいてブームを繰り返している。

(例:1990年代、2000年代前半、2010年代後半)

もちろん、これらの主要被写体は「日常」であり、

日常の記録中から周囲との「映像コミュニケーション」

を目指そうとする訳だ。

なく、「写真には様々な側面がある」という事を言いたい

訳であり、あまり1つの価値観に拘ってしまいすぎる

のも良く無い、という事が言いたい訳だ。

特に気になるのは、「非日常」を求めて、同じ場所や

同じイベントに大挙して群がってしまうビギナー

カメラマン達である。これにより混雑やマナー低下や

周囲の一般層などとのトラブルの問題が続出している。

これはもう、「非日常であるから、どうしても撮りたい」

という意識が強すぎる為であり、ある意味不幸な状態だ。

いつでも日常的に写真を撮っていれば、そのような偏った

拘りを持つ事も少なくなるのではなかろうか?

そもそも、撮影経験をもっと沢山積んでいかないと、

「滅多に写真は撮らないから、余計に、この「非日常」は

なんとしても撮りたい」となってしまう、つまりは写真を

撮る事自体も、その初級者にとって「非日常」な訳だ。

なんとも情けない状態だが、それが現状であり、さらには

一眼レフ等の本格機材ではなく、スマホ等の簡易撮影機材の

普及により、一般層や低年齢層における写真撮影のマナーや

モラルが、どんどんと低下していく、という酷い状況もある。

★傍観者的

独自概念。

写真を撮る際、どのように撮影者が被写体との間で、

物理的または精神的なコミュニケーションを取るか?

という話である。

「コミュニケーション」と言うと、一般的には、「では

被写体の人物と話をするのか?」という概念になるの

かも知れないが、勿論それはあるが、もっと広く捉えれば、

例えば綺麗な風景を見てどう感じたか? 等も、被写体との

コミュニケーションの一環であると思う。すなわち

その風景は、懐かしいのか? 神々しいのか? 何らかの

自身の思い出や経験に関連するのか? それらの感覚や

感情は全て被写体とのコミュニケーションだと思う。

そうした被写体との「有形無形のやりとり」を通じて、

撮影者自身は、「だったら、どのように撮ろうか?」と

考える訳だ。

こうした方向性は「被写体に入れ込む」と言い換える事も

できるかも知れない、これは多かれ少なかれ、被写体を

撮る上で必須の感覚、感情であろう。

こちらは、被写体との広い意味での物理的または精神的な

コミュニケーションが無い状態で写真を撮っている。

そう、まるで舞台の上で勝手に進んでいる物語を、何も

感じずに ただ見ているだけ(傍観)のような状態だ。

そういう状況で撮った写真は、後で見ても、または他の

人が見ても、「撮影者がどのような心理状態で、写真を

撮影したのか?」が、さっぱり見えてこない。

なんらかの思うところがあって撮影したのであれば、画角、

構図、視点、露出、被写界深度、動感、エフェクトの種類

などの何処かに、その撮影者の主張(言いたいところ、

または見ている視点、考えの内容、表現)が出てくる。

それが全く無い、ただ撮っただけと思われる写真を

「傍観者的」と称している。勿論あまり好ましく無い状況だが

初級中級層の撮る写真の多くは、そういった傍観者的だ。

ここはとても重要な点だが、残念ながら、かなり難解な

概念になると思う、勿論撮影者側でも、そんなに容易に

それを実践できる訳でも無い、しかしながら、例えライフ

ワークに近い時間スパンを想定しても、そういう事を

目指していく事は大事ではなかろうか?

★絶対非演出

専門的な写真用語。

元々は、昭和時代の著名な写真家である「土門拳」氏が

1950年代頃に広めた用語および概念である。

「リアリズム」とも呼ばれていて、つまり簡単に言えば、

「写真における被写体には意図的に細工や演出を加えては

ならない」という考え方だ。

当時、写真は、それまでの時代の「映像記録」から、

1つの芸術分野として発展を続けている時代であった。

芸術であるならば、様々な「表現」や「コンセプト」

が存在して当然であろう。「絶対非演出」は、1つの

方向性として有り得る話だし、彼が指導していた多数の

若手のカメラマン等に、「モラル」や今時の言葉で言えば

「コンプライアンス」を教育していたのだろうとも思う。

映像文化は芸術としても記録や商業としても大きく発達し、

様々な映像(写真)の用途、目的が発生している。

例えば今時の商業写真において「絶対非演出」などと

言っていたら、何も創れなくなってしまう。

こうした後年の「演出写真」においては、その元祖と

なったのは、恐らくは写真家の「植田正治」氏であろうか、

鳥取砂丘に、人物を様々に配置する作品群のコンセプトは

その後の芸術/商業写真にも強い影響を与えたと思われる。

植田氏タイプの「演出写真」は、土門氏の「絶対非演出」

と対立したという話も聞いているが、今となっては何十年

も昔の話なので、真偽は定かでは無い

「絶対非演出か? 演出写真か?」という議論が良く

行われていたと聞く。そういう議論を聞きかじった

一般アマチュア層などでも「写真は絶対非演出でなくては

ならない」という風に、さらに聞きかじった内容を信条と

する人達も多かった。

だが、いくつかの「主義」について討論できるとかは、

まあ、「大学生的」な状況だ、と私は思っている。

それぞれの主義主張は、ある側面やある目的分野については

正しい訳であり、その優劣を比較する事はできないのは

当然だろう。

大学生時代、私の周囲にも、哲学などをかじっていて、

そういう主義主張の議論をふっかけて来るようなインテリ

学生も多かったのだが、そういう場合、たいてい私は、

「まあ、どんな主義でもいいじゃあないか、大切な事は、

大人になって、そういう自分特有の主義を創れるように

なる事ではないのかな?」と、毎回答えていた。

その裏には「他人の考えを引用してどうなる? 自分の

考え方を強く持て」というメッセージも込められていたのだ。

★ハマカク

マニア用語。

海外(ドイツ)の写真用品のブランド「hama」(ハマ)

製の「角型レンズフード」の事を指して「ハマカク」と呼ぶ。

(=hama角、”hama製角型フード”の略)

ETSUMI(エツミ)が一部扱っている模様なのだが、

残念ながらこの「ハマカク」はHP上には見当たらない、

生産中止になったのであろうか?

私が上写真の「ハマカク」を入手したのは、2000年前後、

まだ銀塩時代だったと記憶している。

この「ハマカク」には、恐らくだがφ49mm、φ52mm、

φ55mmといった、数種類の口径のものが販売されていた

と思う、私は2種類を所有している。

「ハマカク」は、通常の「汎用レンズフード」のように

ねじ込みで装着するのではない、それでは取り付け角度が

一定にならないからだ。そこで、レンズ周囲に対して

リング状の部品で締め付ける構造になっている。

(注:レンズによっては、嵌らない場合も勿論ある。

沢山のレンズを所有していて、「このフードが取り付け

られるレンズを選べる」という上級マニア向きの商品だ。

また、使用中に脱落したり、角度が曲がって写真が

ケラれてしまう場合もあるので、その点は要注意である)

その個性的な仕様と、角型フードの見た目の格好良さから、

マニアの間では「ハマカク」と呼ばれ、重宝された。

値段もさほど高価ではなく、1000円台だったと記憶している。

(まあ、プラスチックス製なので、さほどの高級感は無い)

残念ながら現在では「ハマカク」が販売されている状況は

見られなく、入手性が悪くなってしまったが、他には

カメラ用品の「UN」社等からも類似の構造の汎用角型フード

が発売されている。

また、特定のレンズ機種専用のメーカー純正角型フード

が別売アクセサリーとして発売されている場合もある。

ただし、これら現代で入手可能な物は3000円~10000円

と、比較的高価である事が課題だが、その中には金属製で

高級感のある物も存在する。

いずれにしても、「角型フード」は、フード本来の効能

である「遮光効果」も、「レンズ保護効果」もあまり

期待できない、それらの実用性を意識するのであれば、

特に現代のズームレンズの場合は、専用のバヨネット式の

花形フードを使った方が簡便だし実用的であろう。

また、角型フードは、構造上、単焦点レンズ専用になる。

なので、角型フードは、マニアック度の高いアクセサリー

ではあるが、希少である事もあいまって、ファッション的

な「主張」という意味では面白いアイテムかも知れない。

---

さて、今回の用語辞典記事はここまでで、

次回補足編の掲載は、また説明が必要な用語がいくつか

溜まった頃とし、そのタイミングは「不定期」としておく。