本シリーズでは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー別に

紹介している。

今回の記事では、ミラーレス機であるPENTAX Qシリーズ

(2011年~2014年に展開、現在では生産完了)用の

PENTAX純正「トイレンズ」の全4本を紹介する。

なお、これら全体はPENTAXでは「トイレンズ」とは呼ばずに

「ユニークレンズ」と呼ばれているが、個々のレンズには

「TOY LENS」という表記もある、ややこしいが、本記事では

PENTAXでの呼称の「ユニークレンズ」に従う。

----

では、まず最初のシステム

![_c0032138_13452364.jpg]()

(中古購入価格 5,000円)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)

対角線魚眼風MFトイレンズ。ピントリングは存在している。

なお、今回の記事でのPENTAX Q用のレンズを使用できる

母艦はPENTAX Q,Q10,Q7,Q-S1の4機種しか存在しない。

私は、これらのカメラ機種の全てを所有している訳では

なく、QとQ7の2機種のみである。

よって、今回の記事では、4種類のレンズの母艦として

QとQ7を交互に使用する事にするが、若干だがレンズの

仕様や描写特性と、使用する母艦の相性は考慮している。

![_c0032138_13452317.jpg]()

写りが得られるユニークレンズである。

Q7装着時の画角は、フルサイズ換算16.5mm相当であるが、

実は魚眼レンズにおいては、レンズ焦点距離はあまり重要

では無く「何度の対角画角が得られるか?」がポイントだ。

これが180度であれば、まともな対角線魚眼レンズとなり、

160~170度くらいの場合は「(対角線)魚眼風レンズ」

と呼ばれる事もある。

本 03 FISH-EYEの画角だが、Q7装着時には、173度となり

まあ、「ほとんど魚眼レンズである」と言えるであろう。

最短撮影距離は、約9cmと、スペック上では短いが、

実のところ、これらの「ユニークレンズ」は、どれも

Q7での使用時、ほとんどピントを合わせる事が出来ない。

1つはシステムの性能であり、Q7の背面モニターは解像度が

低く、ピーキング機能はあるが精度が低い、よって

ピントが合っているかどうかが不明であり、おまけに、

レンズ側のピントリングを、近距離側、遠距離側にそれぞれ

いっぱいに廻しても、そこで最短や無限遠の距離にピントが

合う訳では無いのだ。

これは故障では無いのだが、その原因は理解しがたく、

まともな仕様であるとは思えない。

一説によると、「元々、これらユニークレンズはQ/Q10の

1/2.3型センサーのイメージサークルを基本に設計されたが

Q7から、センサーが1/1.7型に心持ち大型化された際、

イメージサークルが足りないので、まず1/2.3型対応で

撮影し、その後、画像処理的に1/1.7型にまで広げる」

との事である。

そうだとしたら、この画像処理は方法論(アルゴリズム)

的に複雑であり、「この処理プログラムにバグがあって、

ピントが合ったり合わなかったりするのか?」とも思ったが

画像拡大とピントは直接は関係が無いので、これそのものが

原因では無いであろう。

Q7単体を使っているだけでは、これの原因も対処法も

わからずに、後年にPENTAX Qを買い足したのだが、それも

また同様にピントが良くわからない(汗)

結局、何をやってもピントが合わないし、これは

これらの「ユニークレンズ」を使った場合のみの問題で、

純正高画質レンズとか、マシンビジョン用レンズを使った

際には、こうしたピントの問題は、殆ど起こり難いので

やはり原因不明だし、どうせトイレンズであるから、あまり

そのあたりの厳密性を求めても、しかたないかも知れない。

ただ、問題は他にもあり、Q7の場合、撮影直後にモニターに

映る自動再生画像が、所定の解像度が出ておらず、ボケて

表示されてしまう。

この問題は、PENTAX Q7(2013年)のみならず、同時代の

他のPENTAX機(例:K-01 2012年)や、他社のFUJIFILM

X-E1(2012年)等でも起こる為、この時代に各社共通で

使用されたモニター再生系部品の不良またはソフト的な

バグであると思われる。

この為、撮った写真がピントが合っていたか否かが

極めて判断しにくい状況だ。

本件のみならず、この時代(2011~2013年)には、機種間や

各社間で共通の不具合が、私が見つけた範囲だけでも

4件もあり、2011年の東日本大震災の影響で、部品調達が滞り、

低品質な代替部品や、代替外注先等を使ったのが、原因では

なかろうか?と推察している。(これを「持病」と呼んでいる)

結局、この時代のカメラを中古購入する際は慎重に「目利き」

を行う必要があるが、例えば「絞り制御ユニットの故障」

(PENTAX機で撮った写真が真っ黒に写る。ライブビューに

すると起こらず、連写すると一時的に復帰したりもする。

一部の初級マニア層では「黒死病」と呼ばれる状態だ)

などは、ある日突然に起こるので事前にわかりようも無い。

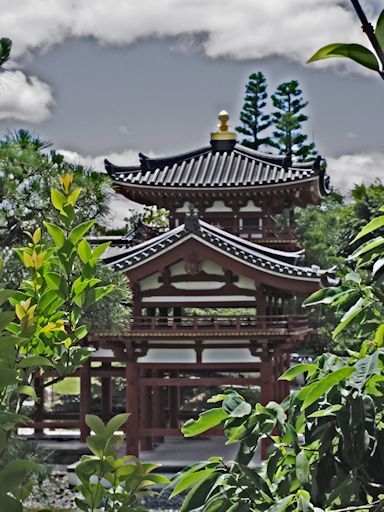

![_c0032138_13452345.jpg]()

魚眼レンズであるが故に、構図調整がかなり難しいレンズ

となっている。

いつも魚眼レンズの記事で書く事だが、「画面の中央から

周囲に放射線上に伸びる直線上に乗っている被写体は

曲がって写る事は無い」という点である。

具体例として、上写真の「ほこら」は、画面中央の縦横の

ラインはまっすぐであるが、画面周辺での、放射直線上に

乗らない部分は曲がって写る、という感じだ。

この特性に注目し、構図内のどの部分の直線性を維持し、

どの部分を曲げるか?で、写真の雰囲気や意図が大きく

変わるのであるが、ここがかなり難しい。

というのも、カメラを(例えば三脚を立てて)ただ水平に

すれば良いという訳ではなく、カメラの高さ(レベル)や

被写体に平行して正対できるかどうかや、アングル(角度)

をどうするか、など、三次元的に、少なくとも5つの軸

(シフトx2、ロール、ピッチ、ヨー)から、6軸(+距離)

での、カメラ位置の調整が、こうした技法では必須となる。

この技法は、常に三脚を立てて1軸の水平だけを調整して

撮っている習慣があると、永久に習得できない内容である為、

例えば「三脚族」から脱却したい初級層やシニア層がいると

すれば、まず、いずれかの対角線魚眼レンズを使って、

構図内で自分が狙った任意の部分を直線で撮れる練習を行う

事が極めて有効だ。

ただ、これは恐ろしく難しい。三次元的に少しでもカメラが

傾いてると(例えば、カメラは水平だが、被写体に対して

カメラの右側が少し前に出ている等だけでも)魚眼構図内の

直線性は維持できなくなる。

実際にやってみると、あまりの難しさに初級層ではメゲて

しまうかも知れないが、これはまあ「練習」であるし、

三脚を立てて「三分割」や「S字」といった、あまり意味の

無い構図練習をするよりも、百倍も役に立つ事は間違いない。

![_c0032138_13452367.jpg]()

良くある。これは慣れていても起こりうる事で、カメラの

位置調整や撮影設定変更を頻繁に行うと、カメラの持ち替えが

多々発生し、しかもQシステムは超小型カメラ故に、指の

置き場が無い。結局、思わず画面の隅に指が映りこんでしまう

のだが、明所で見え難い背面モニター上で、(変更した)構図

やら画像の設定に注目していると、僅かに指が写り込んでいる

事を見落としてしまう場合もある訳だ。

「ビギナーが起こし易い凡ミス」という風には考えずに

中上級者の場合も、十分に注意する必要があるだろう。

----

では、次のシステム

![_c0032138_13453198.jpg]()

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)

その名の通り、望遠画角のMFトイレンズである。

センサーサイズが1/2.3型と小さいPENTAX Qに装着時の

画角は、約100mm相当となる。

![_c0032138_13453190.jpg]()

いない為、本レンズではこれ以上の望遠画角を得る事が

できない。それが必要であれば、トリミング編集を行う事

になるが、PC等で編集する他、PENTAX Qシリーズでは

カメラ本体内でも、画像再生時にトリミング編集を行う

事が可能だ。

なお、本レンズ05 TELEの最短撮影距離は、27cmとやや

長めである為、マクロレンズの代用には、ちょっと厳しい。

また、仮に寄れたとしても、前述の「ピント不明」の

問題があるので、結局、近接撮影は困難だ。

あと、そもそもPENTAX Q用純正レンズには、マクロレンズ

は存在していない。

近接撮影を行いたい場合は「マシンビジョンレンズ」

(本シリーズ第1回記事)の中で、近接に強いレンズを

選んで使う必要があるのだが、この用法は、マニアというか

それを超えた専門家向けのレベルの知識と技術が必要となり、

一般的な手法とは言えないであろう。

という事で、今回は一般被写体を選んだ撮影となるが、

例によって、ピントが良くわからない。

まあ、幸いPENTAX Q(2011年)は、Q7(2013年)と比べて、

撮影後の自動再生画像がボケて見える事が無い。

(この件は、東日本大震災=2011年、以前の調達部品である

と推察している、震災後の代替部品に問題があったのだろう)

・・なので、ピント確認は、PENTAX Qの方が安心して使用

できるのであるが、撮影前にピントが良く分からない点は

QもQ7も同様だ。

![_c0032138_13453145.jpg]()

「ユニークレンズ」を使用する際の、最大の課題ではあるが、

これの対処方として、近年では「手動ピントブラケット」を

行うようにしている。これはピントを少しづつずらして

複数枚の写真を撮り、後でPC上などで見て、ピントが合って

いる写真を選択する事だ。

なお、ピントが合っている写真を選ぶのみならず、あえて

多少ピンボケになっている写真の方が、トイレンズによる

Lo-Fi描写を狙う上では良い場合もある。

他の記事でも良く書く事で、以下がある

「トイレンズ描写は、アンコントーラブル(制御できない)

である事が、突然変異的に思いもよらない写真が撮れて良い」

という件だが、現代のデジタルカメラで、それを正しく使って

しまうと、トイレンズでありながら、ある程度まともな写真が

撮れてしまい、コントローラブルで、トイレンズらしくない。

という問題点に対応する為、「技法的にギリギリで破綻するか

しないかの限界点で撮影し、偶然性を狙う」という高度な

アンコントローラブル技法がありうる。と良く記事で書いている。

それは色々とあるが、今回紹介の「手動ピントブラケット」も

その技法の中の1つである。つまり、意図的に、ちょっとだけ

ピントが甘い描写の写真を選ぶ事が出来る訳だ。

なお、この技法においては、「連写中にピントリングを微妙に

廻す」のが簡便であろう、Qシステムで、ユニークレンズを

装着した場合は「電子シャッター」となり、モニターは映像が

表示されっぱなしなので、どのタイミングで写真が撮れて

いるかは不明だが、ここは大きな問題では無い。

(注:正確には、電子シャッターでの連写時は撮影1枚目のみ

ブラックアウトするが、2枚目以降は映像が出っ放し。

レンズシャッター使用時は高速連写時は完全ブラックアウトで

低速連写時は逆に映像が出っ放し)

![_c0032138_13453087.jpg]()

が発生する為、小さい手ブレや被写体ブレでも、撮影画像が

歪んで写る場合があるが、それすらも、トイレンズ撮影では

有益な「アンコントローラブル技法」の一環だ。

(これを起こりやすくする為、あえてシャッター速度を

低めに調整するという、さらに高度な技法も存在する)

「Lo-Fiでのアンコントローラブル技法」は、旧来の写真の

常識とは全く対極な位置づけなので、Hi-Fi志向の初級中級層

には、まず、概念とか、必要性の理解も困難だとは思うが、

これらはHi-Fi撮影技法よりも遥かに高度な内容であるので、

技術的または表現的な奥深さへの探求には繋がる事であろう。

初級中級層において、この概念の理解と、練習の実施は必ず

役に立つ。この困難な練習を続ければ、それが、Hi-Fi技法

にも、きっとフィードバックできるだろうからだ。

----

では、次のシステム

![_c0032138_13453952.jpg]()

(中古購入価格 4,000円)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)

こちらは広角タイプのユニークレンズである。

勿論MF、Q7装着時の画角は約29mm相当だ。

これら「ユニークレンズ」の価格だが、定価そのものは

どれも数千円程度と、さほど高価では無い。

が、私の購入時期は多少早めであったので、中古であっても

若干割高であった。

PENTAX Qシステムは新機種の発売こそ無いが、2020年現在、

依然、レンズは現行製品であって、発売後時間が経った現在に

おいてはユニークレンズは新品でも3000円台程度と価格が

こなれている。(注:03 FISH-EYEのみ、やや高価)

![_c0032138_13453971.jpg]()

単純に言えば、1/2.3型である PENTAX Q/Q10には望遠系の

レンズ(05,07)が適し、1/1.7型であるPENTAX Q7/Q-S1には

広角系のレンズ(03.04)が適している。

(注:07は収差を強調した特殊な描写なので、必ずしも

Q/Q10が良いとは限らないが・・ ここは後述する)

同様に純正の06望遠ズームは、1/2.3型機種が適し、

08広角ズームは1/1.7型機種が適していると思われるが、

これらは未所有であり、特に08広角ズームは、Qシステムの

中では飛びぬけて高価な為、あまり所有者は居ないであろう。

また、純正の、01標準、または02標準ズームは、どちらの

機種系列でも良い、という感じだと思う。

なお、Qシステムに、一眼レフ用の交換レンズをアダプターで

装着する利用法は、私は行っていない。その理由は2つあり、

例えば50mm標準レンズであっても、200mmを超える換算画角と

なって、望遠母艦としても、やや過剰である事。加えて

MF性能が貧弱なQシステムでは、MFレンズ装着時のピント精度

が期待できないからである。

もし「望遠母艦」としての用途が必要であれば、Qシステムでは

無く、デジタル拡大機能を備えたμ4/3機の方が有利であろう。

例えば、PANASONIC DMC-GX7等に200mmレンズを装着すれば、

容易に400mm~3200mmの範囲の超望遠画角を手ブレ補正付きで

得る事ができ、常時ピーキングでMFピント合わせも簡便である。

ただし、1000mm程度を超える超々望遠域の手持ち撮影では、

手ブレ補正は、まともに動作せず、そもそもファインダー内に

被写体を捉える事自体が困難であり、限度はある。

そして、Qシステムでは、アダプター使用時は電子シャッター

となる為、少しの手ブレでも「ローリングシャッター歪み」

が発生してしまう。(注:それを逆用する高度な技法はある)

それから、QシステムにCCTV・マシンビジョン用のレンズを

装着する場合は、焦点距離よりも対応センサーサイズの仕様

の方がより重要になる。(本シリーズ第1回、マシンビジョン

レンズ特集記事参照)

具体的には、

Q/Q10 1/2.3型で利用可能なCCTVレンズ

1型(以上)、2/3型、1/1.8型、1/2型対応。

Q7.Q-S1 1/1.7型で利用可能なCCTVレンズ

1型(以上)、2/3型、および1/1.8型対応の一部のレンズ。

いずれの場合でも、これより小さいイメージサークル

(例:1/3型、1/4型対応)のCCTVレンズは、画面周辺が

ケラれてしまう(まあ、そういう使い方も無い訳ではないが)

なお、前述のμ4/3機の場合は、2倍テレコンを常時掛けると、

4/3型÷2=2/3型となって、2/3型以上のCCTV用レンズを

ケラれずに使用可能となるのだが、常時2倍テレコンモードだと

機能制限が出る事もある(例:パナ機での画面拡大表示不可)

ので、良し悪しあるだろう。

いずれにしても、このあたりのCCTV系は原理が専門的で高度な

為に、マニア層であっても、あまり推奨できる使用法では無い。

![_c0032138_13453940.jpg]()

6.3mmの焦点距離は、1/2.3型機で約35mm

1/1.7型機で約29mmと、広角画角となる。

トイレンズで、この画角、というと、HOLGAの元祖120系が

およそ32mm(ただし1対1画面)なので、ほぼ同様な感じだ。

そこで、一計を案じ、Q7の記録アスペクト比をHOLGAと同じ

1;1とし、さらにQ7のエフェクト(デジタルフィルター)を

「トイカメラ」モードとすれば、HOLGAと同じような周辺光量

落ちが得られるのでは? と思って試してみたのだが・・

残念ながら、1対1アスペクトでは、周辺減光処理の領域が

カットされてしまい、HOLGAっぽい描写は得られなかった。

まあ、そういう効果が欲しい場合は、PCによるレタッチ編集

等で対応するか、あるいはもう、HOLGA LENS(HL-PQ 10mm/f8)

そのものを装着するか、となる。

すなわち、本PENTAX 04 WIDEでは、周辺減光の効果を持って

いない為、トイレンズっぽく使いたい上では、その効果が

得られない事が不満事項な訳だ。

ちなみに、毎回この手の記事で書いている事だが、周辺減光

(周辺光量落ち)を、「トンネル効果」と記載する事は、

あってはならない事だ。

その理由は、過去に同じ名称の、物理学(電子工学)上の、

著名かつ偉大な発明(ノーベル賞受賞、江崎玲於奈博士)

が、あった為であり、そちらが「元祖」だからである。

1970年代の、この科学史に残る偉大な功績を知らないで、

周辺減光を安易に「トンネル効果」と呼ぶ事は、科学分野に

まるで造詣が深く無いように思われ、非常に格好が悪い。

また、技術用語として「ヴィネット、ビグネット、口径食、

シェーディング」といった用語群が使われる場合もあるが、

それらの専門技術用語は「周辺減光」のみを表す訳ではなく、

他の現象を表す意味でも用いられる為、これらの専門用語の

使用も、曖昧になる為に非推奨である。

結局、シンプルに「周辺減光」あるいは「周辺光量落ち」と

記載する事が望ましい。(匠の用語辞典 第5回記事参照)

![_c0032138_13453985.jpg]()

「TOY LENS」と記載されている割には、Lo-Fi感に欠け、

そこそこ普通に写ってしまうことが課題だ。

まあでも、本04 WIDEに関しては「歪曲収差」が大きい事で、

かろうじてトイレンズらしさが出ているとは思う。

まあ、かつてカメラメーカーが純正でトイレンズを発売した

事は、殆ど無い(実質皆無)であるので、その状況で、どこまで

「写りの悪いレンズ」を出したら市場に受け入れられるかどうか

は、PENTAXとしても、わからなかったのだろうと想像できる。

つまり、トイレンズの本質(本シリーズ記事第3回HOLGA LENS

や、匠の用語辞典第5回「ローファイ」の項目を参照)とかが、

何もわかっていないユーザー層が、こうした「ユニークレンズ」

を買って「なんじゃこりゃ~! 不良品か? 返金しろ!」

等と、クレームが来たら、かなわないからだろう。

それに、売る側でも「これは酷い写りのレンズです」と説明を

行うのは簡単では無い、いったいそれをどう、お客さんに納得

してもらうのか?

結局、殆どのユーザー層や流通では、カメラやレンズはちゃんと

写るものだという固定観念がある、それを覆す事は容易では無い。

でも、トイレンズの必要性は、「恐ろしく写りが悪い」(Lo-Fi)

な事であり、そこそこちゃんと写るレンズは購入目的には

合わない。まあ、そこの矛盾は、市場におけるユーザー層の、

又は流通等の販売側の「未成熟」が最大の課題なのであろう。

次回、PENTAX、あるいは他のカメラメーカーで、こうした

トイレンズを発売するには、思いっきりLo-Fi描写の設計思想で

ある事を期待する、「これは、そういう類の物だ」というのは

販売時にちゃんと説明し、それが理解できるユーザーにのみ

販売すれば良いと思う。

(過去、こうした説明販売は、例えば銀塩時代でのミノルタで

α-9用のMⅡ型特殊スクリーンを購入する際、サービスセンター

にまで出向き、「これを装着すると、ピントの山が見えやすく

なりますが、開放F2.8より暗いレンズでは、暗すぎてむしろ

わかり難くなります、それでも交換しますか?」という注意事項

を聞いて、同意しないと購入できない、という前例があった。

まあ、一部の効能の強い薬を買う際、薬剤師の説明を受けないと

買えないような状態と同じであろう)

----

では、今回ラストのシステム

![_c0032138_13454687.jpg]()

(中古購入価格 4,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)

固定焦点型(ピントリング無し)の標準画角特殊トイレンズ。

さて、前述の04 WIDEと05 TELEでは「Lo-Fi感が足りない」

という課題があったのだが、この07は若干後から発売された

ユニークレンズであり、ある意味、市場の認知度からは、

「限界ぎりぎりまで低画質を求めた」、とても意欲的な

レンズであると思う。

![_c0032138_13454641.jpg]()

もっとも、1群1枚や1群2枚という単純構成でも、非球面や

非球面メニスカス等の、複雑で現代的な設計製造を行えば、

そこそこ写真をHi-Fiに撮る事は可能であり、その代表例

としては、「写ルンです」等の「レンズ付きフィルム」が

存在する。

しかし、本レンズ07に関しては、そういう小細工を行って

おらず、普通の単玉レンズだ。

これを簡単に言えば、「虫眼鏡で中距離を見た」ような

描写が得られる。実際にそれをやってみれは理解は容易

だと思うが、画面周辺が流れるような独特の映像が見える。

この効果は、遠距離の風景などを平面的に見た場合には

若干得られ難い為、本07レンズを使用する際は、中距離

(およそ1~5m)で、画面中央部に主要被写体を置き、

画面周囲を流してしまうのが基本的な使用法だ。

ただし、あえてその基本を崩して、主要被写体を画面周辺

に置くと、それが流れているような独特の描写となる。

また、この効果は、センサーサイズが1/1.7型機のQ7と

Q-S1の方が、画角が広くて得られやすいのだが、あえて

画角の狭いQ/Q10で、控え目に使用する手法もある。

(注:Q7等では、内部画像拡大処理が入っているので、

そのように単純な話では無いが、あくまで概要の話だ)

さらに、とても贅沢な使用法だが、このトイレンズを使う

為に、異なるセンサーサイズの2系列のQ母艦を持ち出すとかも

有り得る。又は、Q7で撮って、周辺流れの効果の量を調整する

目的でトリミングを行う、という手法も勿論ありだろう。

![_c0032138_13454622.jpg]()

エフェクト(デジタルフィルター)と組み合わせる事で、

事前に想像できない「アンコントローラブル」な要素を

得る事ができる。

しかし、闇雲に撮っているだけでは無理であり、ちゃんと

このレンズの特性を理解しつつ使うのが望ましい。

感覚的にわかりやすい例を挙げれば、このレンズを使う場合、

「野球で言うところの、ストライクゾーンがある」と

思えば良い。

野球のストライクゾーンは、「バッターの肩の上部と

ズボンの上部との中間点に引いたラインを上限とし、

膝下部のラインを下限とするホームベース上の空間」といった

難しい定義があるが、まあ、「直方体の三次元空間」である、

という事は、野球観戦者の誰でもが知っているであろう。

(参考:近年の米国の野球中継では、ストライクゾーンが

画面にCG合成されて放映されている)

本レンズを使う場合、目の前の空間上に、「像が流れ難い

三次元空間」を頭の中でイメージする。これの厳密な定義は

難しいが、だいたいだが、各辺が、2~3mくらいの直方体や

立方体を思い浮かべればよい。

そして、主要被写体を、その仮想の「ストライクゾーン」の

中に収めるように、構図、撮影距離、アングルやレベルを

整えて撮れば、本レンズの特徴を活かした撮り方が出来る。

ここも勿論、トイレンズであるから、それをわかった上で、

あえて「ストライクゾーン」から外して撮るのも有りだ。

(「ボール」となる「遊び玉」を投げるというイメージだ)

そう簡単な話(技法)では無いとも言えるが、まあ全般に

トイレンズを使う上では、むしろ通常のHi-Fi写真撮影技法

よりも、はるかに高度なスキルが要求される訳だ。

まあ、銀塩末期の「トイカメラ」のブームの際は、写真の原理

を知らないビギナー層が、それを使って、偶然に面白い写真が

撮れる事が主流であったのかも知れないが、現代のデジタル時代

では撮ってすぐに画像が見れる、だから、撮り手がうまくその

「破綻」の具合をコントロールしないかぎり、トイレンズ等は

上手く使いこなせない、という訳だ。

これはビギナー層では困難であり、上級者向けの技法や内容では

あるが、逆に言えば、上級者であれば、こうしたトイレンズの

特性を、より引き出す事が出来る、「奥の深い撮影分野である」

という事にもなる。

![_c0032138_13454545.jpg]()

「玩具だ」とか「ビギナー用だ」「邪道だ」等とは思わず、

掘り下げて使ってみるのも、十分に意味がある事だと思う。

(上手くすれば、それまで、数十万円もするような高価な

「Hi-Fi機材」にしか目が行っていなかった状態から脱却し、

見識や価値観の幅を広める意味でも有意義に働くかも知れない。

加えて、光学原理や撮影技法、レンズの収差、長所短所等に

関する知識や理解、判断力の増強にも役に立つと思う)

それと、「ユニークレンズ」は、本記事で紹介した4本のみしか

発売されていない。今後の新製品の発売は期待が出来ない状態

ではあるが、また将来的に、PENTAXや他のカメラメーカーからも

こうしたコンセプトの商品が出てくる事を期待しよう。

なお、PENTAX以外の国内外製トイレンズについては、本シリーズ

記事や他のレンズ系記事でも、適宜紹介済み、あるいはまた別途

紹介予定である。それらは、ユニークレンズほど「控え目」な

特性ではなく、「思いっきりLo-Fiである」事も普通だ。

----

さて、今回の記事「PENTAX ユニークレンズ特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・

紹介している。

今回の記事では、ミラーレス機であるPENTAX Qシリーズ

(2011年~2014年に展開、現在では生産完了)用の

PENTAX純正「トイレンズ」の全4本を紹介する。

なお、これら全体はPENTAXでは「トイレンズ」とは呼ばずに

「ユニークレンズ」と呼ばれているが、個々のレンズには

「TOY LENS」という表記もある、ややこしいが、本記事では

PENTAXでの呼称の「ユニークレンズ」に従う。

----

では、まず最初のシステム

(中古購入価格 5,000円)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)

対角線魚眼風MFトイレンズ。ピントリングは存在している。

なお、今回の記事でのPENTAX Q用のレンズを使用できる

母艦はPENTAX Q,Q10,Q7,Q-S1の4機種しか存在しない。

私は、これらのカメラ機種の全てを所有している訳では

なく、QとQ7の2機種のみである。

よって、今回の記事では、4種類のレンズの母艦として

QとQ7を交互に使用する事にするが、若干だがレンズの

仕様や描写特性と、使用する母艦の相性は考慮している。

写りが得られるユニークレンズである。

Q7装着時の画角は、フルサイズ換算16.5mm相当であるが、

実は魚眼レンズにおいては、レンズ焦点距離はあまり重要

では無く「何度の対角画角が得られるか?」がポイントだ。

これが180度であれば、まともな対角線魚眼レンズとなり、

160~170度くらいの場合は「(対角線)魚眼風レンズ」

と呼ばれる事もある。

本 03 FISH-EYEの画角だが、Q7装着時には、173度となり

まあ、「ほとんど魚眼レンズである」と言えるであろう。

最短撮影距離は、約9cmと、スペック上では短いが、

実のところ、これらの「ユニークレンズ」は、どれも

Q7での使用時、ほとんどピントを合わせる事が出来ない。

1つはシステムの性能であり、Q7の背面モニターは解像度が

低く、ピーキング機能はあるが精度が低い、よって

ピントが合っているかどうかが不明であり、おまけに、

レンズ側のピントリングを、近距離側、遠距離側にそれぞれ

いっぱいに廻しても、そこで最短や無限遠の距離にピントが

合う訳では無いのだ。

これは故障では無いのだが、その原因は理解しがたく、

まともな仕様であるとは思えない。

一説によると、「元々、これらユニークレンズはQ/Q10の

1/2.3型センサーのイメージサークルを基本に設計されたが

Q7から、センサーが1/1.7型に心持ち大型化された際、

イメージサークルが足りないので、まず1/2.3型対応で

撮影し、その後、画像処理的に1/1.7型にまで広げる」

との事である。

そうだとしたら、この画像処理は方法論(アルゴリズム)

的に複雑であり、「この処理プログラムにバグがあって、

ピントが合ったり合わなかったりするのか?」とも思ったが

画像拡大とピントは直接は関係が無いので、これそのものが

原因では無いであろう。

Q7単体を使っているだけでは、これの原因も対処法も

わからずに、後年にPENTAX Qを買い足したのだが、それも

また同様にピントが良くわからない(汗)

結局、何をやってもピントが合わないし、これは

これらの「ユニークレンズ」を使った場合のみの問題で、

純正高画質レンズとか、マシンビジョン用レンズを使った

際には、こうしたピントの問題は、殆ど起こり難いので

やはり原因不明だし、どうせトイレンズであるから、あまり

そのあたりの厳密性を求めても、しかたないかも知れない。

ただ、問題は他にもあり、Q7の場合、撮影直後にモニターに

映る自動再生画像が、所定の解像度が出ておらず、ボケて

表示されてしまう。

この問題は、PENTAX Q7(2013年)のみならず、同時代の

他のPENTAX機(例:K-01 2012年)や、他社のFUJIFILM

X-E1(2012年)等でも起こる為、この時代に各社共通で

使用されたモニター再生系部品の不良またはソフト的な

バグであると思われる。

この為、撮った写真がピントが合っていたか否かが

極めて判断しにくい状況だ。

本件のみならず、この時代(2011~2013年)には、機種間や

各社間で共通の不具合が、私が見つけた範囲だけでも

4件もあり、2011年の東日本大震災の影響で、部品調達が滞り、

低品質な代替部品や、代替外注先等を使ったのが、原因では

なかろうか?と推察している。(これを「持病」と呼んでいる)

結局、この時代のカメラを中古購入する際は慎重に「目利き」

を行う必要があるが、例えば「絞り制御ユニットの故障」

(PENTAX機で撮った写真が真っ黒に写る。ライブビューに

すると起こらず、連写すると一時的に復帰したりもする。

一部の初級マニア層では「黒死病」と呼ばれる状態だ)

などは、ある日突然に起こるので事前にわかりようも無い。

魚眼レンズであるが故に、構図調整がかなり難しいレンズ

となっている。

いつも魚眼レンズの記事で書く事だが、「画面の中央から

周囲に放射線上に伸びる直線上に乗っている被写体は

曲がって写る事は無い」という点である。

具体例として、上写真の「ほこら」は、画面中央の縦横の

ラインはまっすぐであるが、画面周辺での、放射直線上に

乗らない部分は曲がって写る、という感じだ。

この特性に注目し、構図内のどの部分の直線性を維持し、

どの部分を曲げるか?で、写真の雰囲気や意図が大きく

変わるのであるが、ここがかなり難しい。

というのも、カメラを(例えば三脚を立てて)ただ水平に

すれば良いという訳ではなく、カメラの高さ(レベル)や

被写体に平行して正対できるかどうかや、アングル(角度)

をどうするか、など、三次元的に、少なくとも5つの軸

(シフトx2、ロール、ピッチ、ヨー)から、6軸(+距離)

での、カメラ位置の調整が、こうした技法では必須となる。

この技法は、常に三脚を立てて1軸の水平だけを調整して

撮っている習慣があると、永久に習得できない内容である為、

例えば「三脚族」から脱却したい初級層やシニア層がいると

すれば、まず、いずれかの対角線魚眼レンズを使って、

構図内で自分が狙った任意の部分を直線で撮れる練習を行う

事が極めて有効だ。

ただ、これは恐ろしく難しい。三次元的に少しでもカメラが

傾いてると(例えば、カメラは水平だが、被写体に対して

カメラの右側が少し前に出ている等だけでも)魚眼構図内の

直線性は維持できなくなる。

実際にやってみると、あまりの難しさに初級層ではメゲて

しまうかも知れないが、これはまあ「練習」であるし、

三脚を立てて「三分割」や「S字」といった、あまり意味の

無い構図練習をするよりも、百倍も役に立つ事は間違いない。

良くある。これは慣れていても起こりうる事で、カメラの

位置調整や撮影設定変更を頻繁に行うと、カメラの持ち替えが

多々発生し、しかもQシステムは超小型カメラ故に、指の

置き場が無い。結局、思わず画面の隅に指が映りこんでしまう

のだが、明所で見え難い背面モニター上で、(変更した)構図

やら画像の設定に注目していると、僅かに指が写り込んでいる

事を見落としてしまう場合もある訳だ。

「ビギナーが起こし易い凡ミス」という風には考えずに

中上級者の場合も、十分に注意する必要があるだろう。

----

では、次のシステム

(中古購入価格 3,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)

その名の通り、望遠画角のMFトイレンズである。

センサーサイズが1/2.3型と小さいPENTAX Qに装着時の

画角は、約100mm相当となる。

いない為、本レンズではこれ以上の望遠画角を得る事が

できない。それが必要であれば、トリミング編集を行う事

になるが、PC等で編集する他、PENTAX Qシリーズでは

カメラ本体内でも、画像再生時にトリミング編集を行う

事が可能だ。

なお、本レンズ05 TELEの最短撮影距離は、27cmとやや

長めである為、マクロレンズの代用には、ちょっと厳しい。

また、仮に寄れたとしても、前述の「ピント不明」の

問題があるので、結局、近接撮影は困難だ。

あと、そもそもPENTAX Q用純正レンズには、マクロレンズ

は存在していない。

近接撮影を行いたい場合は「マシンビジョンレンズ」

(本シリーズ第1回記事)の中で、近接に強いレンズを

選んで使う必要があるのだが、この用法は、マニアというか

それを超えた専門家向けのレベルの知識と技術が必要となり、

一般的な手法とは言えないであろう。

という事で、今回は一般被写体を選んだ撮影となるが、

例によって、ピントが良くわからない。

まあ、幸いPENTAX Q(2011年)は、Q7(2013年)と比べて、

撮影後の自動再生画像がボケて見える事が無い。

(この件は、東日本大震災=2011年、以前の調達部品である

と推察している、震災後の代替部品に問題があったのだろう)

・・なので、ピント確認は、PENTAX Qの方が安心して使用

できるのであるが、撮影前にピントが良く分からない点は

QもQ7も同様だ。

「ユニークレンズ」を使用する際の、最大の課題ではあるが、

これの対処方として、近年では「手動ピントブラケット」を

行うようにしている。これはピントを少しづつずらして

複数枚の写真を撮り、後でPC上などで見て、ピントが合って

いる写真を選択する事だ。

なお、ピントが合っている写真を選ぶのみならず、あえて

多少ピンボケになっている写真の方が、トイレンズによる

Lo-Fi描写を狙う上では良い場合もある。

他の記事でも良く書く事で、以下がある

「トイレンズ描写は、アンコントーラブル(制御できない)

である事が、突然変異的に思いもよらない写真が撮れて良い」

という件だが、現代のデジタルカメラで、それを正しく使って

しまうと、トイレンズでありながら、ある程度まともな写真が

撮れてしまい、コントローラブルで、トイレンズらしくない。

という問題点に対応する為、「技法的にギリギリで破綻するか

しないかの限界点で撮影し、偶然性を狙う」という高度な

アンコントローラブル技法がありうる。と良く記事で書いている。

それは色々とあるが、今回紹介の「手動ピントブラケット」も

その技法の中の1つである。つまり、意図的に、ちょっとだけ

ピントが甘い描写の写真を選ぶ事が出来る訳だ。

なお、この技法においては、「連写中にピントリングを微妙に

廻す」のが簡便であろう、Qシステムで、ユニークレンズを

装着した場合は「電子シャッター」となり、モニターは映像が

表示されっぱなしなので、どのタイミングで写真が撮れて

いるかは不明だが、ここは大きな問題では無い。

(注:正確には、電子シャッターでの連写時は撮影1枚目のみ

ブラックアウトするが、2枚目以降は映像が出っ放し。

レンズシャッター使用時は高速連写時は完全ブラックアウトで

低速連写時は逆に映像が出っ放し)

が発生する為、小さい手ブレや被写体ブレでも、撮影画像が

歪んで写る場合があるが、それすらも、トイレンズ撮影では

有益な「アンコントローラブル技法」の一環だ。

(これを起こりやすくする為、あえてシャッター速度を

低めに調整するという、さらに高度な技法も存在する)

「Lo-Fiでのアンコントローラブル技法」は、旧来の写真の

常識とは全く対極な位置づけなので、Hi-Fi志向の初級中級層

には、まず、概念とか、必要性の理解も困難だとは思うが、

これらはHi-Fi撮影技法よりも遥かに高度な内容であるので、

技術的または表現的な奥深さへの探求には繋がる事であろう。

初級中級層において、この概念の理解と、練習の実施は必ず

役に立つ。この困難な練習を続ければ、それが、Hi-Fi技法

にも、きっとフィードバックできるだろうからだ。

----

では、次のシステム

(中古購入価格 4,000円)

カメラは、PENTAX Q7(1/1.7型センサー機)

こちらは広角タイプのユニークレンズである。

勿論MF、Q7装着時の画角は約29mm相当だ。

これら「ユニークレンズ」の価格だが、定価そのものは

どれも数千円程度と、さほど高価では無い。

が、私の購入時期は多少早めであったので、中古であっても

若干割高であった。

PENTAX Qシステムは新機種の発売こそ無いが、2020年現在、

依然、レンズは現行製品であって、発売後時間が経った現在に

おいてはユニークレンズは新品でも3000円台程度と価格が

こなれている。(注:03 FISH-EYEのみ、やや高価)

単純に言えば、1/2.3型である PENTAX Q/Q10には望遠系の

レンズ(05,07)が適し、1/1.7型であるPENTAX Q7/Q-S1には

広角系のレンズ(03.04)が適している。

(注:07は収差を強調した特殊な描写なので、必ずしも

Q/Q10が良いとは限らないが・・ ここは後述する)

同様に純正の06望遠ズームは、1/2.3型機種が適し、

08広角ズームは1/1.7型機種が適していると思われるが、

これらは未所有であり、特に08広角ズームは、Qシステムの

中では飛びぬけて高価な為、あまり所有者は居ないであろう。

また、純正の、01標準、または02標準ズームは、どちらの

機種系列でも良い、という感じだと思う。

なお、Qシステムに、一眼レフ用の交換レンズをアダプターで

装着する利用法は、私は行っていない。その理由は2つあり、

例えば50mm標準レンズであっても、200mmを超える換算画角と

なって、望遠母艦としても、やや過剰である事。加えて

MF性能が貧弱なQシステムでは、MFレンズ装着時のピント精度

が期待できないからである。

もし「望遠母艦」としての用途が必要であれば、Qシステムでは

無く、デジタル拡大機能を備えたμ4/3機の方が有利であろう。

例えば、PANASONIC DMC-GX7等に200mmレンズを装着すれば、

容易に400mm~3200mmの範囲の超望遠画角を手ブレ補正付きで

得る事ができ、常時ピーキングでMFピント合わせも簡便である。

ただし、1000mm程度を超える超々望遠域の手持ち撮影では、

手ブレ補正は、まともに動作せず、そもそもファインダー内に

被写体を捉える事自体が困難であり、限度はある。

そして、Qシステムでは、アダプター使用時は電子シャッター

となる為、少しの手ブレでも「ローリングシャッター歪み」

が発生してしまう。(注:それを逆用する高度な技法はある)

それから、QシステムにCCTV・マシンビジョン用のレンズを

装着する場合は、焦点距離よりも対応センサーサイズの仕様

の方がより重要になる。(本シリーズ第1回、マシンビジョン

レンズ特集記事参照)

具体的には、

Q/Q10 1/2.3型で利用可能なCCTVレンズ

1型(以上)、2/3型、1/1.8型、1/2型対応。

Q7.Q-S1 1/1.7型で利用可能なCCTVレンズ

1型(以上)、2/3型、および1/1.8型対応の一部のレンズ。

いずれの場合でも、これより小さいイメージサークル

(例:1/3型、1/4型対応)のCCTVレンズは、画面周辺が

ケラれてしまう(まあ、そういう使い方も無い訳ではないが)

なお、前述のμ4/3機の場合は、2倍テレコンを常時掛けると、

4/3型÷2=2/3型となって、2/3型以上のCCTV用レンズを

ケラれずに使用可能となるのだが、常時2倍テレコンモードだと

機能制限が出る事もある(例:パナ機での画面拡大表示不可)

ので、良し悪しあるだろう。

いずれにしても、このあたりのCCTV系は原理が専門的で高度な

為に、マニア層であっても、あまり推奨できる使用法では無い。

6.3mmの焦点距離は、1/2.3型機で約35mm

1/1.7型機で約29mmと、広角画角となる。

トイレンズで、この画角、というと、HOLGAの元祖120系が

およそ32mm(ただし1対1画面)なので、ほぼ同様な感じだ。

そこで、一計を案じ、Q7の記録アスペクト比をHOLGAと同じ

1;1とし、さらにQ7のエフェクト(デジタルフィルター)を

「トイカメラ」モードとすれば、HOLGAと同じような周辺光量

落ちが得られるのでは? と思って試してみたのだが・・

残念ながら、1対1アスペクトでは、周辺減光処理の領域が

カットされてしまい、HOLGAっぽい描写は得られなかった。

まあ、そういう効果が欲しい場合は、PCによるレタッチ編集

等で対応するか、あるいはもう、HOLGA LENS(HL-PQ 10mm/f8)

そのものを装着するか、となる。

すなわち、本PENTAX 04 WIDEでは、周辺減光の効果を持って

いない為、トイレンズっぽく使いたい上では、その効果が

得られない事が不満事項な訳だ。

ちなみに、毎回この手の記事で書いている事だが、周辺減光

(周辺光量落ち)を、「トンネル効果」と記載する事は、

あってはならない事だ。

その理由は、過去に同じ名称の、物理学(電子工学)上の、

著名かつ偉大な発明(ノーベル賞受賞、江崎玲於奈博士)

が、あった為であり、そちらが「元祖」だからである。

1970年代の、この科学史に残る偉大な功績を知らないで、

周辺減光を安易に「トンネル効果」と呼ぶ事は、科学分野に

まるで造詣が深く無いように思われ、非常に格好が悪い。

また、技術用語として「ヴィネット、ビグネット、口径食、

シェーディング」といった用語群が使われる場合もあるが、

それらの専門技術用語は「周辺減光」のみを表す訳ではなく、

他の現象を表す意味でも用いられる為、これらの専門用語の

使用も、曖昧になる為に非推奨である。

結局、シンプルに「周辺減光」あるいは「周辺光量落ち」と

記載する事が望ましい。(匠の用語辞典 第5回記事参照)

「TOY LENS」と記載されている割には、Lo-Fi感に欠け、

そこそこ普通に写ってしまうことが課題だ。

まあでも、本04 WIDEに関しては「歪曲収差」が大きい事で、

かろうじてトイレンズらしさが出ているとは思う。

まあ、かつてカメラメーカーが純正でトイレンズを発売した

事は、殆ど無い(実質皆無)であるので、その状況で、どこまで

「写りの悪いレンズ」を出したら市場に受け入れられるかどうか

は、PENTAXとしても、わからなかったのだろうと想像できる。

つまり、トイレンズの本質(本シリーズ記事第3回HOLGA LENS

や、匠の用語辞典第5回「ローファイ」の項目を参照)とかが、

何もわかっていないユーザー層が、こうした「ユニークレンズ」

を買って「なんじゃこりゃ~! 不良品か? 返金しろ!」

等と、クレームが来たら、かなわないからだろう。

それに、売る側でも「これは酷い写りのレンズです」と説明を

行うのは簡単では無い、いったいそれをどう、お客さんに納得

してもらうのか?

結局、殆どのユーザー層や流通では、カメラやレンズはちゃんと

写るものだという固定観念がある、それを覆す事は容易では無い。

でも、トイレンズの必要性は、「恐ろしく写りが悪い」(Lo-Fi)

な事であり、そこそこちゃんと写るレンズは購入目的には

合わない。まあ、そこの矛盾は、市場におけるユーザー層の、

又は流通等の販売側の「未成熟」が最大の課題なのであろう。

次回、PENTAX、あるいは他のカメラメーカーで、こうした

トイレンズを発売するには、思いっきりLo-Fi描写の設計思想で

ある事を期待する、「これは、そういう類の物だ」というのは

販売時にちゃんと説明し、それが理解できるユーザーにのみ

販売すれば良いと思う。

(過去、こうした説明販売は、例えば銀塩時代でのミノルタで

α-9用のMⅡ型特殊スクリーンを購入する際、サービスセンター

にまで出向き、「これを装着すると、ピントの山が見えやすく

なりますが、開放F2.8より暗いレンズでは、暗すぎてむしろ

わかり難くなります、それでも交換しますか?」という注意事項

を聞いて、同意しないと購入できない、という前例があった。

まあ、一部の効能の強い薬を買う際、薬剤師の説明を受けないと

買えないような状態と同じであろう)

----

では、今回ラストのシステム

(中古購入価格 4,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型センサー機)

固定焦点型(ピントリング無し)の標準画角特殊トイレンズ。

さて、前述の04 WIDEと05 TELEでは「Lo-Fi感が足りない」

という課題があったのだが、この07は若干後から発売された

ユニークレンズであり、ある意味、市場の認知度からは、

「限界ぎりぎりまで低画質を求めた」、とても意欲的な

レンズであると思う。

もっとも、1群1枚や1群2枚という単純構成でも、非球面や

非球面メニスカス等の、複雑で現代的な設計製造を行えば、

そこそこ写真をHi-Fiに撮る事は可能であり、その代表例

としては、「写ルンです」等の「レンズ付きフィルム」が

存在する。

しかし、本レンズ07に関しては、そういう小細工を行って

おらず、普通の単玉レンズだ。

これを簡単に言えば、「虫眼鏡で中距離を見た」ような

描写が得られる。実際にそれをやってみれは理解は容易

だと思うが、画面周辺が流れるような独特の映像が見える。

この効果は、遠距離の風景などを平面的に見た場合には

若干得られ難い為、本07レンズを使用する際は、中距離

(およそ1~5m)で、画面中央部に主要被写体を置き、

画面周囲を流してしまうのが基本的な使用法だ。

ただし、あえてその基本を崩して、主要被写体を画面周辺

に置くと、それが流れているような独特の描写となる。

また、この効果は、センサーサイズが1/1.7型機のQ7と

Q-S1の方が、画角が広くて得られやすいのだが、あえて

画角の狭いQ/Q10で、控え目に使用する手法もある。

(注:Q7等では、内部画像拡大処理が入っているので、

そのように単純な話では無いが、あくまで概要の話だ)

さらに、とても贅沢な使用法だが、このトイレンズを使う

為に、異なるセンサーサイズの2系列のQ母艦を持ち出すとかも

有り得る。又は、Q7で撮って、周辺流れの効果の量を調整する

目的でトリミングを行う、という手法も勿論ありだろう。

エフェクト(デジタルフィルター)と組み合わせる事で、

事前に想像できない「アンコントローラブル」な要素を

得る事ができる。

しかし、闇雲に撮っているだけでは無理であり、ちゃんと

このレンズの特性を理解しつつ使うのが望ましい。

感覚的にわかりやすい例を挙げれば、このレンズを使う場合、

「野球で言うところの、ストライクゾーンがある」と

思えば良い。

野球のストライクゾーンは、「バッターの肩の上部と

ズボンの上部との中間点に引いたラインを上限とし、

膝下部のラインを下限とするホームベース上の空間」といった

難しい定義があるが、まあ、「直方体の三次元空間」である、

という事は、野球観戦者の誰でもが知っているであろう。

(参考:近年の米国の野球中継では、ストライクゾーンが

画面にCG合成されて放映されている)

本レンズを使う場合、目の前の空間上に、「像が流れ難い

三次元空間」を頭の中でイメージする。これの厳密な定義は

難しいが、だいたいだが、各辺が、2~3mくらいの直方体や

立方体を思い浮かべればよい。

そして、主要被写体を、その仮想の「ストライクゾーン」の

中に収めるように、構図、撮影距離、アングルやレベルを

整えて撮れば、本レンズの特徴を活かした撮り方が出来る。

ここも勿論、トイレンズであるから、それをわかった上で、

あえて「ストライクゾーン」から外して撮るのも有りだ。

(「ボール」となる「遊び玉」を投げるというイメージだ)

そう簡単な話(技法)では無いとも言えるが、まあ全般に

トイレンズを使う上では、むしろ通常のHi-Fi写真撮影技法

よりも、はるかに高度なスキルが要求される訳だ。

まあ、銀塩末期の「トイカメラ」のブームの際は、写真の原理

を知らないビギナー層が、それを使って、偶然に面白い写真が

撮れる事が主流であったのかも知れないが、現代のデジタル時代

では撮ってすぐに画像が見れる、だから、撮り手がうまくその

「破綻」の具合をコントロールしないかぎり、トイレンズ等は

上手く使いこなせない、という訳だ。

これはビギナー層では困難であり、上級者向けの技法や内容では

あるが、逆に言えば、上級者であれば、こうしたトイレンズの

特性を、より引き出す事が出来る、「奥の深い撮影分野である」

という事にもなる。

「玩具だ」とか「ビギナー用だ」「邪道だ」等とは思わず、

掘り下げて使ってみるのも、十分に意味がある事だと思う。

(上手くすれば、それまで、数十万円もするような高価な

「Hi-Fi機材」にしか目が行っていなかった状態から脱却し、

見識や価値観の幅を広める意味でも有意義に働くかも知れない。

加えて、光学原理や撮影技法、レンズの収差、長所短所等に

関する知識や理解、判断力の増強にも役に立つと思う)

それと、「ユニークレンズ」は、本記事で紹介した4本のみしか

発売されていない。今後の新製品の発売は期待が出来ない状態

ではあるが、また将来的に、PENTAXや他のカメラメーカーからも

こうしたコンセプトの商品が出てくる事を期待しよう。

なお、PENTAX以外の国内外製トイレンズについては、本シリーズ

記事や他のレンズ系記事でも、適宜紹介済み、あるいはまた別途

紹介予定である。それらは、ユニークレンズほど「控え目」な

特性ではなく、「思いっきりLo-Fiである」事も普通だ。

----

さて、今回の記事「PENTAX ユニークレンズ特集」は、

このあたり迄で、次回記事に続く・・