本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は第一回

記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(2015年)

について紹介しよう。

なお、2018年よりミラーレス機のフルサイズ化が一気に進み、

この第四世代(2015年~)は、現在では既に第五世代に

突入していると思えるが、新しい世代定義は、もう数年程度、

市場の様子を見てからとする。

![c0032138_07173303.jpg]()

(レンズ・マニアックス第7回)を使用する。

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事後半では、本機の特性に合致した別のレンズを使う。

![c0032138_07173482.jpg]()

限定モデルであり、ノーマル版の数ヶ月後に発売されている。

限定販売数は7000台である。

ノーマル版との違いは、限定版では1994年発売の「OM-3Ti」

の本体色を彷彿させる「チタンカラー」塗装が施されて

いる事、そして本革ストラップと本革カードケース等が

付属している事くらいであり、本体の機能に差異は無い。

定価はオープンだが、発売時の実勢価格でノーマル版より

2万円高くらいであった。レンズキット(14-150mmが付属)

のみの販売であり、約18万円というのは結構な高額商品だ。

中古の場合は、本体のみの相場でノーマル版より、およそ

2~3万円高となっていた。(注:購入時点2017年頃の話)

![c0032138_07173480.jpg]()

と言う意見もあるだろう、ごもっともな話だ。

ノーマル版であれば、だいぶ安価に購入できるし、どうせ

使い潰すのであれば、減価償却の面(1枚2~3円のルール)

でも楽になる。また高価で希少な限定版は、ラフに扱えず

実用目的(ここでは、業務用途と言う意味では無く、

コレクション機ではなく実際に大量の写真を撮る、という

意味)にはだいぶ不利になってしまう等、良い事は殆ど無い。

(とは言え、本機は高速連写機でもあるので、2年以上使用

した現状において、減価償却ルールをクリアしている)

それでも本機を選んだ理由だが、最大の購入目的は、

「OM-3Ti(チタン)へのノスタルジー」である。

私は1990年代の銀塩時代に、OMヒトケタ機を全部所有しよう

として、それらの中古を探して順次購入していた。

それらの中で「OM-3」「OM-3Ti」の両機は入手が困難な

機種であった。

「OM-3Ti」は1994年発売と、OMシリーズの中では最も新しい。

OMヒトケタ機は1972年のM-1(OM-1)から始まり、実質的な

最終機種は1983年のOM-4や1984年のOM-2SP,OM-3等であるが、

その後のOM-3Tiの発売までに、およそ10年間の開きがあった。

![c0032138_07173341.jpg]()

殆ど無かったか?と言えば、歴史的な「αショック」

(1985年に、ミノルタが世界初の実用的AF一眼レフの

α-7000を発売し、他社より大きく先行した。

これに対して、カメラメーカー全社が、AF化に追従するか、

又は断念して一眼レフ市場から撤退したという事件)

・・において、オリンパスは一眼レフのAF化に事実上失敗し、

1980年代後半より、新規一眼レフを開発する余力を失って

しまった事がある。

ただ、AFコンパクト機等の販売は好調であったので、

オリンパスはカメラ事業を継続する事が出来た。

OMシリーズも一応併売はされていたが、AF機では無い為、

だんだんと「好事家」向けになっていく。そんな中で、

旧機種OM-3(1984年)は特に希少人気であり、その市場

ニーズを受け、外装をチタン化、他、フラッシュ機能を

強化して、1994年に発売されたのが「OM-3Ti」であった。

本体価格は20万円と、かなり高額なカメラである。

(開発費の償却や市場でのニーズにより高価となったので

あろう、性能が高いから値段が高い、と言う訳では無い)

この時代、第一次中古カメラブームが始まる頃であったが

OM-3Ti以外にも、チタン外装のカメラは少なくはなかった。

それらは中古ブームの際によく見かけたが、OM-3Tiは

全然中古が出て来ない。

何年待っていても中古が1台も出ないので、やむなく、

新品で購入する事とした、若干値引きしてもらったが

それでも、14万円前後したと思う。

![c0032138_07175693.jpg]()

なかった模様であり、これくらい少数だと好事家やマニア層が

コレクションや投機目的で死蔵したり、あるいは実用機として

使って消耗させてしまったりと、ほとんど中古市場に機体が

流れてくる事は無い訳だ。

さて、これで手元にOMヒトケタ機が4台揃った。ところが、

中でも、この「OM-3Ti」は、どうにも使い難いカメラであった。

最大の課題は、機械式シャッターのマニュアル露出機であり

絞り値とシャッター速度の変更操作が、レンズとマウント部で

いずれも左手操作になる事だ(OM-1も同様)

この事自体は「オリンパス左手思想」として、天才技術者の

「米谷氏」が考え出した操作性コンセプトであり、ある意味

では合理的だ。(匠の写真用語辞典第1回記事参照)

しかし、そのコンセプトは1970年頃のOM-1(M-1)の開発時に

考え出された事であり、別の言い方をすれば、撮影コストも

高いから、「のんびりと写真が撮れた」時代の話である。

それから四半世紀が過ぎた1990年代後半では、

フィルム現像は、ネガであれば「0円プリント」であり、

カメラは、すでにNIKON F5やCANON EOS-1Nも存在して

いる時代であって、それらの高級機では、ファインダーを

覗きながら電子ダイヤルと内部表示で、速やかな絞り値や

露出補正の操作が可能で、そのまま高速連写が出来た。

また、高級機に限らず、AF一眼レフの多くも同様に操作性の

改善がなされた時代であった。

つまり、実用機としては、スピーディなカメラ設定操作が

出来ないと、お話にもならない時代であったのだ。

具体的には、マニュアル露出機では絞り値操作とシャッター

速度操作が同時に逆方向に行えないと不便だ。

つまり「マニュアルシフト」の操作が手動で必須だからだ。

一般的なマニュアル露出機では、絞り環がレンズ側にあり、

シャッターダイヤルが軍艦部にある。この場合、手指の操作で

少々無理をすれば、マニュアルシフトは出来ない事は無い。

しかし「左手思想」では、それが同時に出来ない。

そしてOMでは、レンズ先端とマウント部の2箇所に、手指を

動かして操作せざるを得ず、「動線」が悪い。

OM-3Tiは「実用価値無し」と見なし、その後しばらくして、

OM好きのマニアに譲渡してしまった。

さらに数年して、デジタル時代に突入した、その頃までに

私のOMヒトケタ熱は完全に醒めていて、結局OM-4Ti(白)を

残して、他のOMヒトケタ機は譲渡や売却等で雲散霧消して

しまっていた。

なお、ごく近年になって「父親のカメラだった」と言って、

美品のOM-1を、無償で譲ってくれる、という人が現れたが

匠「お父様の形見だったら、持っていた方が良いですよ」

と言って断った。が、実際の理由は、OM-1系もOM-3系と

同様にマニュアルシフト操作が出来ずに使い難いからだ。

![c0032138_07175675.jpg]()

最も気になるOMヒトケタ機が「OM-3Ti」であった。

他の機種は、中古カメラブームの時代でも、あるいは

現代でも、まだ入手は可能ではある。

けど「OM-3Ti」は、もう入手困難だ(ごく稀に中古を

見かけても、かなりのプレミアム相場となっている)

そもそも、今更フィルム機を実用目的で買うはずも無い、

だから、絶対に2度と買わないカメラが「OM-3Ti」である。

「気にはなるが、買えない」そういう状態なのであった。

そうした中、やっと本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」

の話になるが、これは、まさしく「OM-3Ti」の雰囲気を

踏襲したカメラだ。勿論「OM-3Ti」での課題であった

マニュアル左手操作等の古い概念はすべて払拭されている

最新のミラーレス機だ、これは多少高くても、買うべき

であろうと思った。

コスパの悪さは「マニアック度」等で相殺できると思った、

限定版の本機がある事を知っていながら、ノーマル版の

E-M5 MarkⅡを買うのは、むしろ、そちらの方が後悔する

だろうとも思ったのだ。

![c0032138_07175643.jpg]()

本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」(以下E-M5ⅡLtd)

の話だが・・

まず、外観的には「OM-3Ti」の雰囲気を良く再現している、

ただし、金属(チタン)ボディの、ひんやりした感触とか

ずっしりとした凝縮感、精密感等(すなわち「感触性能」)

は残念ながら殆ど無い。

本機では軍幹部右上のダイヤル廻りがゴチャゴチャとして

いるが、これは元々のOM-3Tiでもスポット測光系の機能で、

そこだけ複雑であったので、印象的には類似している。

サイズ感だが「E-M5ⅡLtd」は「OM-3Ti」に対して一回り

ほど小さく、重量はかなり軽い。

(本体のみ417g、これは OM-3Tiより100g近く軽い)

まあ、感触性能は低いが「OM-3Ti」のイメージを良く

作り上げている。

背面モニターは自在アングル方式なので、普段は裏返して

おくと銀塩機の雰囲気により近くなる。

さてここで、使用するレンズを銀塩OM時代のレンズに

換えてみよう。

![c0032138_07175612.jpg]()

OLYMPUS OM SYSTEM Zuiko Macro 90mm/f2

(ハイコスパレンズ・マニアックス第18回記事等)

に変更する。

こうしたOM SYSTEM用のオールドレンズを使う際、

やはり本機のような雰囲気を持つカメラとの組み合わせが

マッチする。

それと、OM90/2はOM用レンズの中ではかなり大柄な方で

あり、絞り環の位置も通常のOM用レンズとは異なり

マウント部に近い位置にある(通常のOMレンズでは先端部)

銀塩OMシステムで使う上では、使い難いレンズであったのは

確かであるが、本機E-M5ⅡLtdで使用する際は重量バランス的

にやや悪いが、まあ基本的には問題無い。

![c0032138_07182211.jpg]()

まずEVFだが、236万ドットタイプであり、これは

他社の同時代のミラーレス機でも良く使われている部品だが、

MFでのピントの山の判別は、及第点か、やや不足する感じだ

(画面拡大またはピーキング機能の併用が必須)

![c0032138_07182242.jpg]()

ミラーレス機の中では大きい値だ。ただしこれはμ4/3機で

2倍相当だから、フルサイズに換算すると半分の0.74倍程度

となり、銀塩AF一眼レフ並みの値である。

(注:他のμ4/3機、例えばOM-D E-M1/MarkⅡや PANAの

DMC-G8では本機と同じ1.48倍、それから、PANAのDC-G9や

OM-D E-M1Xでは、本機より大きい1.66倍である)

ちなみに、銀塩MF一眼レフのファインダー倍率は、0.8倍~

0.9倍程度が要求されていた。勿論MF性能を高める為である。

AF時代になってMFの必要性は少し減少した為、AF一眼レフの

ファインダー性能はスペックダウンしてしまった。

だから、たとえ現代のミラーレス機やデジタル一眼レフに

比べて大きい方である本機E-M5ⅡLtdのファインダー倍率も

MFで使うには、スペック上では、やや物足りない印象はある

のだが、まあ実用的には殆ど問題は無い。

なお、オリンパス4/3時代の機体で愛用していた、拡大用の

「マグニファイヤーアイカップ ME-1」は、本機には嵌らず、

使用できない(本機用の拡大アイカップは見当たらない模様だ)

で、MFを補助する為の重要な機能は拡大とピーキングがある。

他社のミラーレス機で、これに優れるのは、PANASONICの

近年(2013年~)のμ4/3機と、SONYのEマウント機のNEX後期

(NEX-7等、2012年)や、以後のα系(2013年~)がある。

PANA機では、MF時の拡大操作系が流れるようにスムースであり、

追加されたピーキング機能も常時表示可能で、精度も高い。

後期NEX/α系では、拡大操作系は拡大枠位置選択操作が煩雑

なのと、一部のα機では、MF設定時で無いと拡大が出来ない、

また拡大解除操作が面倒であるなど、イマイチではあるが、

ピーキングの精度が高く、実質ピーキング機能だけを主体に

すればMFのピント合わせは事足りる。![c0032138_20391948.jpg]()

使う場合、「S-AF+MFでのMFアシスト拡大有り」の設定では、

ピントリングに触れるだけでそれが可能で、またAF時での

拡大操作は測距点と連動した「拡大枠AF」となっているので、

さらに精密な測距点を選べる事(スーパースポットAF)となり、

その点では優れている。

しかし、アダプター利用でMFレンズ等を使用時には、

この拡大の操作系が練れていない。

本機で拡大を行う際、まず、どこかのFnボタンに拡大操作を

アサインする。そして、そのFnボタンを押すと拡大枠が表示され、

さらに再度Fnボタンを押して初めて拡大となる。

拡大枠の移動は十字キーで可能であるが、拡大の解除には、

もう1度Fnボタンを押さなくてはならず、シャッターボタンでの

拡大解除は出来ない(=結果、撮影前構図確認がやりにくい)

これらはEVFを覗きながらの操作である故、全て「手探り」

である。ちゃんと目的のボタンを押せれば良いが、万が一

間違って別のFnボタン等を押し、HDRやデジタルテレコンが

有効になったりすると、ぐちゃぐちゃだ、もう撮影を諦めて

電源を切って画面拡大操作をリセットしなければならない。

まあ、このあたりは、ニコン製デジタル一眼レフでの

ライブビュー時のそれ(一々縮小ボタンを何度も押して

拡大倍率を下げる)と同様に、劣悪な操作系だ。

カメラの設計時に実際に写真を撮る際の操作の流れを良く考察

しないと、単に「その機能が何処かに存在していれば良い」

等の”問題あり”の操作系になってしまう。

品質の悪い操作系設計は、結局利用者側の負担になるのだ。

![c0032138_07182254.jpg]()

AF+MF設定であれば、シームレスMF時にピーキングが表示

されるが、アダプターでMFレンズ使用時には常時表示されず、

またしても希少なFnボタンのいずれかに同機能をアサインし、

それを押してからで無いとピーキングが効かない。

この機能は電源OFFで解除されてしまうので、ほぼ毎回、

MF操作の前に、ピーキング用Fnボタンを押す必要がある。

あるいは、モードダイヤルを廻しても、ピーキングが解除

されてしまい、再度Fnボタンを押さなくてはならない。

(注:本機のピーキング機能は、一応強度調整が可能だが、

精度はやや悪く、過剰に反応しやすい。この為、ピーキング

頼りでピントを合わせても、若干ピンボケになる場合もある。

まあ、ここはレンズによりけりの要素もあるが、レンズ個別

での調整は煩雑で、やや困難だ。

また、「ピーキング背景の輝度調整」機能があり、これは

少しでもピーキング色を見やすくする為の機能だが、これを

数ヶ月間試してみたが、使っても劇的な改善は無く、むしろ

画面全体の輝度が撮影時の物と変わってしまうので、厳密な

作画上ではマイナス要因である為、現在ではOFFにしている)

そして、Fnボタンはボデイ上面右部に3つもある為、他機から

持ち替えた際、どのボタンに何の機能をアサインしていたかを

忘れる場合もある。画面拡大操作では、それを間違って押した

場合でも、シャッター半押しで解除できるのであれば良いが、

それが出来ず、再度「間違えて押したボタン」を手さぐりで

探して押す必要性が出てくる。同様に2倍テレコンをアサイン

した場合でも、間違えて押すと戻すのが面倒だ。

このあたり全般の操作系仕様設計は非常に不満である。

まるで、30年も昔の銀塩OM-3/OM-4系でのスポット測光

機能部(本機と同じ右上部の位置にある)の劣悪な

操作系を思い出してしまう。

(銀塩一眼レフ第13回「OM-4Ti」(1986年)記事参照)

ピーキングの操作系に関しては、オリンパスとしては、

μ4/3用以外の他社等のレンズを本機で使用する事は想定外

(対象外、または排他的仕様)であるのかも知れない。

自社の純正レンズを使ってもらわないと商売(カメラ事業)

が成り立たないからである。

これはオリンパスに限らず、現代では殆どのメーカーの

カメラ(一眼レフ、ミラーレス)でも、自社製レンズで無いと

最大のパフォーマンスを発揮できない、という風に、

エクスクルーシブ(排他的)な仕様となっている場合が多い。

しかし、例えばPANASONIC機では「オールドMFレンズを使った

際にも無駄の無い操作系が得られる」という設計思想を、

初のミラーレス機DMC-G1(2008年)の時代から踏襲している。

その結果、2010年代初頭にはマニア層を中心に第二次オールド

レンズブームを巻き起こし、ミラーレス機の売り上げ増加に

貢献した歴史もあるのだ。

パナの新製品の説明にも「オールドレンズを使った場合でも・・」

等の特徴を記載してある(他社では、その用法をわざと隠す

ような状況も多々ある)

まあ、パナの場合には、過去資産が無く、自社レンズのブランド

力も弱いので、そういうコンセプトになるのだろうが・・

(注:ブランド力が無いので、ライカよりブランドを購入して

使っているが、その分、たとえ同じパナ製品でもライカ銘がつく

だけで非常に高額になるという不条理な状態になっている)

なお、パナの近年のμ4/3機の操作系仕様は、DMC-G1~G6の

時代より悪化している部分もあり、新鋭機を購入していない。

何故操作系が悪化しているのかは、開発チームの変遷もある

だろうが、撮影の実用上の課題においては、開発側も利用者

側においても、気づいていない部分もあると思われる。

(注:最初期のGシリーズでは、銀塩傑作機MINOLTA α-7

の優秀な設計メンバーが関与していたという噂もある)

いくつかの課題については、量販店等で営業マンに伝えては

いるが、はたして改善されるかどうかは不明だ・・

で、各社とも、自社製品だけによるシステム性や利益構造のみに

とらわれず、もっとオープンな発想にならないものだろうか?

![c0032138_07183402.jpg]()

あるが、オリンパスの現在の製品ラインナップの中核は、

PEN/PEN-F,OMと、これらはいずれも銀塩MF時代の名機の

商品名と同じであり(注:銀塩PEN Fは、ハイフン無し)

それらのデザイン感覚やコンセプトを踏襲している、これは

マニア層を意識しているという訳だったのではなかろうか?

事実、「OM-3Tiの雰囲気が欲しかったから、本機E-M5ⅡLtd

を購入した」というマニアックなユーザーも、ここに居る。

銀塩名機の名称や意匠やコンセプトを再利用するのであれば

新規にカメラやレンズを買う新しいユーザー層のみならず、

旧来からのオリンパスファン層やマニア層にも、様々な配慮を

行う事が必要だと思う。

ちなみに、私が本機購入時に迷った他機種には「PEN-F」が

あったのだが、そちらには銀塩PEN Fにあった「Fの花文字」

という重要な意匠(デザイン)上の特徴が欠けていたので、

同機の購入を保留し、本機E-M5ⅡLtdを選択した次第なのだ。

マニアの意識というのは、そういう仔細な点にも拘りがある、

(注:PEN-Fの店頭ポップにはFの花文字が書いてあるのに、

実際の機体を手にすると、それが無くて、がっかりする。

ちなみに、他社から「Fの花文字ステッカー」が市販されて

いる模様だ)

マニアを納得させる製品作り、というのは、必要な要素で

あるのだろうと思う。それがメーカーへの信頼度を増し、

現代のSNS時代では、口コミ等での好評価にも影響し、

結果的に新製品等の売り上げ増加にも繋がるのだと思う。

(さらに余談だが、近年のヨドバシカメラでは「店内撮影OK」

である、SNSで拡散して宣伝して欲しい、との理由のようだ。

旧来のように店舗内やアート作品、舞台・パフォーマンス系

等の撮影を禁止する文化は、現代では失われて来ている。

まあ、どうせ、そのように禁止しても、マナーや倫理感の

無いスマホユーザーが大半なので無意味だ。

そうであれば、情報の拡散を狙った方が、ずっと現代的だ。

ただ、そういう事が、又は他の飲食店等での「SNS映え」と

いう状況が、その店舗等の商売を無意識に手伝っている、

という認識を忘れてはならない。)

![c0032138_07183446.jpg]()

すなわち、MFレンズでも使い易く無いと、本機をMF母艦に

する事は難しい。私が所有している沢山のMFレンズ、

特にOM用レンズを使う際に、OM-3Ti風のE-M5ⅡLtdは

デザインマッチングとしては最適な筈である。

それが「見かけだけ」になってしまったら意味が無い、

実用的にはPANA機のDMC-G6やSONY NEX-7/α7を使った

方が遥かに使い易い状況だ。これではちょっと困ってしまう。

ただ、本機E-M5ⅡLtdには、さらに重要な長所があり、

それは内蔵手ブレ補正機能が(仕様上)優れている点だ。

これは、オールドレンズをアダプターで使用した際にも

有効であり、オリンパスでは旧来からこの仕様となっていた

のだが、この第四世代ミラーレス機の時代から、他社機でも

こうした機能は一般的になりつつある。

他社機では、レンズからの情報を得られないオールドレンズ

での「焦点距離入力操作」が、電源ON時に毎回表示されて

鬱陶しい場合があるが、オリンパスでは「記憶方式」なので、

それは面倒では無い。ただしレンズ交換をした際に利用者自身

が忘れずに焦点距離変更操作をしないとならないのは当然だ。

なお、純正レンズの場合は、ファインダー内に焦点距離が

表示されるが、アダプター使用時は、焦点距離の手動設定を

行ってもファインダー内に設定後の表示が出ない事は不満だ。

(レンズ交換時に焦点距離の設定変更を忘れる事が良くある為)

それと、GX7の記事(本シリーズ第12回)で述べたが、デジタル

テレコン(本機では2倍のみ)を使用しても、手ブレ補正に係わる

焦点距離の設定を2倍に変更する必要は無い(注:GX7では4倍以上

のデジタル拡大が可能だが、その状態ではさすがに手ブレ補正は

不安定だった。この問題があり、その原因が不明だったので、

以前は手ブレ補正の焦点距離も都度、長く設定をしなおして

いたが、厳密な検証により、不安定なのは、超々望遠領域での

手ブレ補正の精度不足に起因する物であり、デジタル拡大機能

使用時の焦点距離再設定は基本的には不要である事がわかった)

「5軸手ブレ補正」は原理的には強力な仕様ではあるが、

マクロレンズ等を使った近接撮影でよく発生する

「被写体に対する前後方向へのブレ」には、勿論対応は

できない、さすがにカメラ(やセンサー)が自動で前後する

ような機構は現時点では搭載できないからだ。

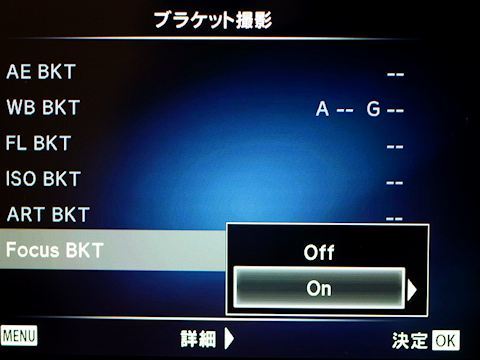

ただし「フォーカスブラケット」という機能により、ピント

位置が異なる画像を連続取得できるが、AFレンズ用の機能で

あり、当然ながらMFレンズではこの機能は使用できない。

実は今回、OM90/2という大型マクロレンズを使用して

いるのは、手ブレ補正の限界性能テストの意味もある、

換算180mmなので、シャッター速度によってはブレ易く、

かつ近接撮影での前後ブレなどが頻繁に発生し、

勿論、手ブレ以上に、風などによる被写体ブレが極めて多数

発生するマクロ(近接)撮影だ。本機の強力な手ブレ補正

機能でも完全にそれらを全てカバーできる訳では勿論無いが、

どこまで近接撮影での課題をサポートしてくれるのか?

それがポイントであった訳だ。

(ちなみに、冒頭に、MZ30/3.5の高倍率マクロレンズを

使ったのも同様の検証の意味がある)

その評価だが、まあ、やはり「近接撮影では、最先端の

手ブレ補正性能でも十分なサポートは出来ない」という

印象である。

それから本記事では使っていないが、200mm以上の焦点距離

の(MF)望遠レンズでは、AUTO ISOのままでは、低速限界

(切り替わり)シャッター速度が低すぎて、優秀な手ブレ

補正でもカバーしきれない程にシャッター速度が低下する。

(注:換算400mm以上となるので、手ブレ補正機能の

精度も足りていないのであろう)

(追記:結局のところ、望遠系レンズでは本機の手ブレ補正

は有効に働いておらず、手ブレ補正が必要となる望遠撮影で

効かないならば殆ど意味が無く、なんだかカタログスペック

上での見かけ倒しのように思えてきている)

加えて、高速機械シャッター時には内部の機械振動も多い。

結果、ブレを誘発する為、こうした場合には、手動ISOと

するが、ISO感度の頻繁な変更操作が発生して面倒だ。

さらに、ISOを高めると連写時の連続撮影枚数の限界値が

下がってしまう弱点があるので、もう滅茶苦茶だ。

望遠レンズでの手ブレのし易さは、本機の本体形状の問題

もあるので、そういう場合は、OM-D E-M1等を使用する方

が若干マシであろう。(E-M1では、高感度時の連写性能

低下も、本機E-M5Ⅱよりも出にくい。本シリーズ第14回

記事参照)

結局、様々な特殊な撮影条件においては、本機の内蔵手ブレ

補正は、その威力を十分に発揮する事は難しい。

ただ勿論、通常撮影においては、AFは勿論、MFレンズでも

本機の高性能手ブレ補正は十分に有効なので、念の為。

![c0032138_07183444.jpg]()

ついては2010年代以降の殆どのミラーレス機や一眼レフも

同様に超多機能だ。ただ、初級中級層はもとより、上級者層に

おいても使いこなせない機能もあると思われ、ちょっと過剰な

までの、カタログスペッック優先的な仕様だとも思われる。

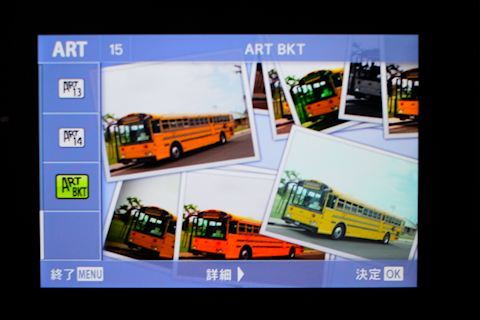

エフェクト(アートフィルター)は種類が充実している。

特に「アートフィルターブラケット」は有効な機能で、

設定した多数のエフェクトを1度のシャッター、同一構図で

並列的にかけられ、従来のように掛けるエフェクトの種類を

色々と悩みながら選ぶ必要は無い(ただし、PENTAX機やCANON

機のような画像効果の二重掛けや詳細な露出設定は出来ない)

![c0032138_07183459.jpg]()

簡便だが、このダイヤルのロック機構は、ON/OFFの設定が

トグル式の機械式構造なのがとても良い。

他社のアナログダイヤルでは、ロックが解除できない状態を

常に強いられてしまう(例、NIKON Df,FUJIFILM X-T1等)

まあ、CANON機のように電子的にロックを行う方法論もあるが

それはデジタルダイヤルにしか効かず、アナログダイヤルの

場合は、本機のやりかたがシンプルかつ遥かに使いやすい。

![c0032138_07184833.jpg]()

秒10コマの高速連写機能があげられる。

ただ、これについては、この第四世代のミラーレス機では、

E-M1 MarkⅡ,SONY α9,α7/RⅢ,PANASONIC DC-G9 Pro

などでも搭載されている機能であり、目新しさは無く、

むしろ新機種に比べて、本機の秒コマ数等は見劣りする。

(注:本機以上の連写速度を持つ機種では、電子シャッター

利用であったり、高速連写時の機能制限が生じる場合もある)

しかし、たとえ秒10コマであっても、デジタル一眼レフと

比べればトップクラスの性能であり、ミラー駆動動作が不要な

ミラーレス機の特徴を最大限に活かしていると言えよう。

(注:だが、前述のように高速連写時の機械振動は大きい)

これはフルサイズ化等のセンサーサイズ差でμ4/3機と差別化

しようとしている一眼レフ陣営との競争においては、大きな

武器となっているであろう。

ただし実用上では、秒10コマは、速過ぎる事も多い

(沢山撮りすぎ、後で編集や選別で手間がかかる)のだが、

本機の秒コマ数は、高速、低速ともに自由に設定可能であり、

かつ、静音連写および低振動連写でも秒コマ数設定が可能で、

このあたりの仕様はとても良い。

例えば、連写中にダイヤルで秒コマ数が可変できたら、さらに

良かったとも思う(その機能は他機を含め実現されていない)

なお、高速連写時の最大コマ数は、JPEGで約19コマと

物足りず、これでは高速連写が約2秒で途絶え、その後は

低速化してしまう為、あまり実用的とは言えない。

また、ISO感度を高めると、さらに連続連写コマ数が減り、

ここは重欠点である(NIKON D300でも同様の欠点があった)

他の色々な記事でも書いたが、実用的には概ね8秒間以上の

連続連写性能が欲しい所だ。ちなみに、この時代の前後以降の

他社機では、バッファメモリーの容量増加等で、連続連写性能

を100枚以上確保している。(注:これ以前の旗艦E-M1では

本機以上のバースト性能を持つ=本シリーズ第14回記事)

それと、秒10コマの連写速度は、旗艦E-M1と同じスペック

であるが、両者のシャッター音は明らかに異なり、違う

ユニットなのであろうか? また、E-M1ではISOを高めても

連写性能は落ちない。それから、同一連写速度でもE-M1の

方が僅かに速く感じるのは気のせいか?

バッテリーは良く持つ。一眼レフも含め、2010年代の

高速連写機では1日の撮影枚数が数千枚にも及ぶ事が

良くあるが、本機においても一種の高速連写機であり、

そのレベルの撮影枚数には対応可能だ。

ただ、これは撮影者のスキルにもよる(ライブビューで

長時間画面を見たり、1枚1枚撮影後に再生確認すれば

当然バッテリー消費は速い。ちなみにワンシーンの撮影後に

すぐ電源をOFFする電池消耗防止の習慣がついている為、

前述のMFレンズでのピーキング機能の電源OFFでの解除が

大きな問題になっている)

なお、充電にかかる時間は結構長くなっている。

![c0032138_07184853.jpg]()

しまうのであるが、スーパーコンパネをカスタマイズできる

程の編集自由度は無い(SONY,PANASONIC,FUJI,PENTAX等

では、それが可能だ)

何故それが必要か?と言えば、増えた新機能(例:フォーカス

ブラケット等)が、メニューの奥深くにある為、速やかに

呼び出したり、細かい設定が出来ない、だから、なんらかの

ショートカット方法が無いとやっていられないのだ。

オリンパス機のスーパーコンパネは旧来、使い易い機能では

あったが、何年たってもそれが進化せず、追加機能ばかりが

増えてしまって、その操作系改善が追いついていない。

それと、フォーカスブラケットと密接な関係のある

「深度合成」機能だが、これを使うには対応レンズを買い、

しかも本機単体では出来ず、外部ソフトを使用する必要がある

という不十分な仕様だ(注:2018年2月のファームェアVer4.0

で、やっと本体内での深度合成が出来るようになった)

また、AFであるが、OM-D E-M1(2013年、本シリーズ第14回)

よりも、本機が後発であるにも係わらず、E-M1にあった

像面位相差AF(DUAL FAST AF)が本機には搭載されておらず、

一般的なコントラストAFのみである。

まあでも、ここは上位機種との「仕様的差別化」であろう。

「カラークリエイター」は色相と彩度が個別に調整でき、

一見有益な機能だが、マルチFnから、これを簡便に呼び出した

として、まず設定可変幅が大きくて、微調整が出来ない。

それと、これを使用すると、それまで手動で設定していた、

ホワイトバランスとピクチャーモード(Vivid等)が解除されて

しまうので、またそれらの設定を手動で戻さなくてはならない。

色相と彩度調整は、これに頼らず、PC上での画像編集が簡便だ。

それから、ISO AUTO時の感度切り替え低速限界シャッター速度

は変更できない。MF望遠レンズ等、レンズの焦点距離に応じて

適正な値を選ぶ為には、この機能は重要なのだが・・

(注:翌年のPEN-Fや、E-M1 MarkⅡでは可能になったが、

1/250秒単速であったり、撮影モードの制限がある模様だ。

OLYMPUSにおけるこの機能は、まだ仕様が練れていない段階だ。

また、同時代のPANA機では、AFレンズではこの値が焦点距離に

応じて自動的に変化するが、アダプター使用時では、低速で

固定となり、手動でも変える事が出来ない)

この問題の回避には、頻繁な手動ISO変更が必須だが、専用の

ISO変更ボタンやISOダイヤルが無く、十字キーへ一旦アサイン

してから前後ダイヤル操作との併用、あるいは1/2機能切換

レバーを変更して前ダイヤルでの操作が必要なので、煩雑だ。

なお、取扱説明書は、肥大化を嫌ったのか?簡易なものであるが、

この程度の内容では多機能を使いこなす為に十分な情報量とは

言えない。例えば「スポット測光」は中央固定となっているが、

これが移動可能か?測距点に連動できるか?などの詳細は

書かれていない。

この状況だと、大半(9割以上)のユーザーは本機の多機能を

使いこなす事は無理であろう。

その他の欠点だが、特に見当たらず、まあ概ね優秀なカメラ

だと言えるであろう。

![c0032138_07184778.jpg]()

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★☆

【マニアック度 】★★★★★

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:83,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

概ね好評価点だ。

評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」だ。

コスパは、まあ限定版なので、高価なのはやむを得ない。

その課題を相殺できる要素として「マニアック度」や

「仕様老朽化寿命」の高さを期待して購入したのだ。

「仕様老朽化寿命」が何故高い得点なのか?と言えば、

これはもう「OM-3Tiライク(似ている)」なカメラは

この先、まず出て来ないだろうから、周囲の新製品と比べて

も古くならない事が想定されるからだ。

「操作性・操作系」の弱点は気になるが、それについては、

ミラーレス機全般で、増えすぎた新機能に操作系の整備が

追いついていないのは確かだ。

まあ他社機で、操作系が優秀な機体をいくつか所有しているが

それらはむしろ稀である。

実際の所は本機では

「ピーキング機能のFnボタンアサインが必須」および

「拡大操作系が良く無い」というMF時の弱点が目立つ位で

これらはAF時には問題が無く、重欠点とは言い難い。

だが、この弱点は、MFのオールドレンズを使う際には

大きな課題となりうるので、「アダプター適性」の評価を

少し減点した。

他の項目は概ね平均点、でもまあ、悪くは無いカメラだ。

本機ではAFレンズを主体にするか、あるいは、不便を我慢

しつつMFレンズを使うか?そこは良く考えて使用して

いきたいと思う。

しかし、基本的には「OM-3Ti風のMFレンズ母艦」を

目的に購入したカメラだ、MFでの使用を避ける事はできない、

そこに矛盾があるが、まあ、やむを得ないであろう・・

----

さて、本記事はこのあたりまでで、

次回もまた、第四世代のミラーレス機を紹介しよう。

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第四世代・成熟期(注:世代の定義は第一回

記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(2015年)

について紹介しよう。

なお、2018年よりミラーレス機のフルサイズ化が一気に進み、

この第四世代(2015年~)は、現在では既に第五世代に

突入していると思えるが、新しい世代定義は、もう数年程度、

市場の様子を見てからとする。

(レンズ・マニアックス第7回)を使用する。

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事後半では、本機の特性に合致した別のレンズを使う。

限定モデルであり、ノーマル版の数ヶ月後に発売されている。

限定販売数は7000台である。

ノーマル版との違いは、限定版では1994年発売の「OM-3Ti」

の本体色を彷彿させる「チタンカラー」塗装が施されて

いる事、そして本革ストラップと本革カードケース等が

付属している事くらいであり、本体の機能に差異は無い。

定価はオープンだが、発売時の実勢価格でノーマル版より

2万円高くらいであった。レンズキット(14-150mmが付属)

のみの販売であり、約18万円というのは結構な高額商品だ。

中古の場合は、本体のみの相場でノーマル版より、およそ

2~3万円高となっていた。(注:購入時点2017年頃の話)

と言う意見もあるだろう、ごもっともな話だ。

ノーマル版であれば、だいぶ安価に購入できるし、どうせ

使い潰すのであれば、減価償却の面(1枚2~3円のルール)

でも楽になる。また高価で希少な限定版は、ラフに扱えず

実用目的(ここでは、業務用途と言う意味では無く、

コレクション機ではなく実際に大量の写真を撮る、という

意味)にはだいぶ不利になってしまう等、良い事は殆ど無い。

(とは言え、本機は高速連写機でもあるので、2年以上使用

した現状において、減価償却ルールをクリアしている)

それでも本機を選んだ理由だが、最大の購入目的は、

「OM-3Ti(チタン)へのノスタルジー」である。

私は1990年代の銀塩時代に、OMヒトケタ機を全部所有しよう

として、それらの中古を探して順次購入していた。

それらの中で「OM-3」「OM-3Ti」の両機は入手が困難な

機種であった。

「OM-3Ti」は1994年発売と、OMシリーズの中では最も新しい。

OMヒトケタ機は1972年のM-1(OM-1)から始まり、実質的な

最終機種は1983年のOM-4や1984年のOM-2SP,OM-3等であるが、

その後のOM-3Tiの発売までに、およそ10年間の開きがあった。

殆ど無かったか?と言えば、歴史的な「αショック」

(1985年に、ミノルタが世界初の実用的AF一眼レフの

α-7000を発売し、他社より大きく先行した。

これに対して、カメラメーカー全社が、AF化に追従するか、

又は断念して一眼レフ市場から撤退したという事件)

・・において、オリンパスは一眼レフのAF化に事実上失敗し、

1980年代後半より、新規一眼レフを開発する余力を失って

しまった事がある。

ただ、AFコンパクト機等の販売は好調であったので、

オリンパスはカメラ事業を継続する事が出来た。

OMシリーズも一応併売はされていたが、AF機では無い為、

だんだんと「好事家」向けになっていく。そんな中で、

旧機種OM-3(1984年)は特に希少人気であり、その市場

ニーズを受け、外装をチタン化、他、フラッシュ機能を

強化して、1994年に発売されたのが「OM-3Ti」であった。

本体価格は20万円と、かなり高額なカメラである。

(開発費の償却や市場でのニーズにより高価となったので

あろう、性能が高いから値段が高い、と言う訳では無い)

この時代、第一次中古カメラブームが始まる頃であったが

OM-3Ti以外にも、チタン外装のカメラは少なくはなかった。

それらは中古ブームの際によく見かけたが、OM-3Tiは

全然中古が出て来ない。

何年待っていても中古が1台も出ないので、やむなく、

新品で購入する事とした、若干値引きしてもらったが

それでも、14万円前後したと思う。

なかった模様であり、これくらい少数だと好事家やマニア層が

コレクションや投機目的で死蔵したり、あるいは実用機として

使って消耗させてしまったりと、ほとんど中古市場に機体が

流れてくる事は無い訳だ。

さて、これで手元にOMヒトケタ機が4台揃った。ところが、

中でも、この「OM-3Ti」は、どうにも使い難いカメラであった。

最大の課題は、機械式シャッターのマニュアル露出機であり

絞り値とシャッター速度の変更操作が、レンズとマウント部で

いずれも左手操作になる事だ(OM-1も同様)

この事自体は「オリンパス左手思想」として、天才技術者の

「米谷氏」が考え出した操作性コンセプトであり、ある意味

では合理的だ。(匠の写真用語辞典第1回記事参照)

しかし、そのコンセプトは1970年頃のOM-1(M-1)の開発時に

考え出された事であり、別の言い方をすれば、撮影コストも

高いから、「のんびりと写真が撮れた」時代の話である。

それから四半世紀が過ぎた1990年代後半では、

フィルム現像は、ネガであれば「0円プリント」であり、

カメラは、すでにNIKON F5やCANON EOS-1Nも存在して

いる時代であって、それらの高級機では、ファインダーを

覗きながら電子ダイヤルと内部表示で、速やかな絞り値や

露出補正の操作が可能で、そのまま高速連写が出来た。

また、高級機に限らず、AF一眼レフの多くも同様に操作性の

改善がなされた時代であった。

つまり、実用機としては、スピーディなカメラ設定操作が

出来ないと、お話にもならない時代であったのだ。

具体的には、マニュアル露出機では絞り値操作とシャッター

速度操作が同時に逆方向に行えないと不便だ。

つまり「マニュアルシフト」の操作が手動で必須だからだ。

一般的なマニュアル露出機では、絞り環がレンズ側にあり、

シャッターダイヤルが軍艦部にある。この場合、手指の操作で

少々無理をすれば、マニュアルシフトは出来ない事は無い。

しかし「左手思想」では、それが同時に出来ない。

そしてOMでは、レンズ先端とマウント部の2箇所に、手指を

動かして操作せざるを得ず、「動線」が悪い。

OM-3Tiは「実用価値無し」と見なし、その後しばらくして、

OM好きのマニアに譲渡してしまった。

さらに数年して、デジタル時代に突入した、その頃までに

私のOMヒトケタ熱は完全に醒めていて、結局OM-4Ti(白)を

残して、他のOMヒトケタ機は譲渡や売却等で雲散霧消して

しまっていた。

なお、ごく近年になって「父親のカメラだった」と言って、

美品のOM-1を、無償で譲ってくれる、という人が現れたが

匠「お父様の形見だったら、持っていた方が良いですよ」

と言って断った。が、実際の理由は、OM-1系もOM-3系と

同様にマニュアルシフト操作が出来ずに使い難いからだ。

最も気になるOMヒトケタ機が「OM-3Ti」であった。

他の機種は、中古カメラブームの時代でも、あるいは

現代でも、まだ入手は可能ではある。

けど「OM-3Ti」は、もう入手困難だ(ごく稀に中古を

見かけても、かなりのプレミアム相場となっている)

そもそも、今更フィルム機を実用目的で買うはずも無い、

だから、絶対に2度と買わないカメラが「OM-3Ti」である。

「気にはなるが、買えない」そういう状態なのであった。

そうした中、やっと本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」

の話になるが、これは、まさしく「OM-3Ti」の雰囲気を

踏襲したカメラだ。勿論「OM-3Ti」での課題であった

マニュアル左手操作等の古い概念はすべて払拭されている

最新のミラーレス機だ、これは多少高くても、買うべき

であろうと思った。

コスパの悪さは「マニアック度」等で相殺できると思った、

限定版の本機がある事を知っていながら、ノーマル版の

E-M5 MarkⅡを買うのは、むしろ、そちらの方が後悔する

だろうとも思ったのだ。

本機「OM-D E-M5 MarkⅡ Limited」(以下E-M5ⅡLtd)

の話だが・・

まず、外観的には「OM-3Ti」の雰囲気を良く再現している、

ただし、金属(チタン)ボディの、ひんやりした感触とか

ずっしりとした凝縮感、精密感等(すなわち「感触性能」)

は残念ながら殆ど無い。

本機では軍幹部右上のダイヤル廻りがゴチャゴチャとして

いるが、これは元々のOM-3Tiでもスポット測光系の機能で、

そこだけ複雑であったので、印象的には類似している。

サイズ感だが「E-M5ⅡLtd」は「OM-3Ti」に対して一回り

ほど小さく、重量はかなり軽い。

(本体のみ417g、これは OM-3Tiより100g近く軽い)

まあ、感触性能は低いが「OM-3Ti」のイメージを良く

作り上げている。

背面モニターは自在アングル方式なので、普段は裏返して

おくと銀塩機の雰囲気により近くなる。

さてここで、使用するレンズを銀塩OM時代のレンズに

換えてみよう。

OLYMPUS OM SYSTEM Zuiko Macro 90mm/f2

(ハイコスパレンズ・マニアックス第18回記事等)

に変更する。

こうしたOM SYSTEM用のオールドレンズを使う際、

やはり本機のような雰囲気を持つカメラとの組み合わせが

マッチする。

それと、OM90/2はOM用レンズの中ではかなり大柄な方で

あり、絞り環の位置も通常のOM用レンズとは異なり

マウント部に近い位置にある(通常のOMレンズでは先端部)

銀塩OMシステムで使う上では、使い難いレンズであったのは

確かであるが、本機E-M5ⅡLtdで使用する際は重量バランス的

にやや悪いが、まあ基本的には問題無い。

まずEVFだが、236万ドットタイプであり、これは

他社の同時代のミラーレス機でも良く使われている部品だが、

MFでのピントの山の判別は、及第点か、やや不足する感じだ

(画面拡大またはピーキング機能の併用が必須)

ミラーレス機の中では大きい値だ。ただしこれはμ4/3機で

2倍相当だから、フルサイズに換算すると半分の0.74倍程度

となり、銀塩AF一眼レフ並みの値である。

(注:他のμ4/3機、例えばOM-D E-M1/MarkⅡや PANAの

DMC-G8では本機と同じ1.48倍、それから、PANAのDC-G9や

OM-D E-M1Xでは、本機より大きい1.66倍である)

ちなみに、銀塩MF一眼レフのファインダー倍率は、0.8倍~

0.9倍程度が要求されていた。勿論MF性能を高める為である。

AF時代になってMFの必要性は少し減少した為、AF一眼レフの

ファインダー性能はスペックダウンしてしまった。

だから、たとえ現代のミラーレス機やデジタル一眼レフに

比べて大きい方である本機E-M5ⅡLtdのファインダー倍率も

MFで使うには、スペック上では、やや物足りない印象はある

のだが、まあ実用的には殆ど問題は無い。

なお、オリンパス4/3時代の機体で愛用していた、拡大用の

「マグニファイヤーアイカップ ME-1」は、本機には嵌らず、

使用できない(本機用の拡大アイカップは見当たらない模様だ)

で、MFを補助する為の重要な機能は拡大とピーキングがある。

他社のミラーレス機で、これに優れるのは、PANASONICの

近年(2013年~)のμ4/3機と、SONYのEマウント機のNEX後期

(NEX-7等、2012年)や、以後のα系(2013年~)がある。

PANA機では、MF時の拡大操作系が流れるようにスムースであり、

追加されたピーキング機能も常時表示可能で、精度も高い。

後期NEX/α系では、拡大操作系は拡大枠位置選択操作が煩雑

なのと、一部のα機では、MF設定時で無いと拡大が出来ない、

また拡大解除操作が面倒であるなど、イマイチではあるが、

ピーキングの精度が高く、実質ピーキング機能だけを主体に

すればMFのピント合わせは事足りる。

使う場合、「S-AF+MFでのMFアシスト拡大有り」の設定では、

ピントリングに触れるだけでそれが可能で、またAF時での

拡大操作は測距点と連動した「拡大枠AF」となっているので、

さらに精密な測距点を選べる事(スーパースポットAF)となり、

その点では優れている。

しかし、アダプター利用でMFレンズ等を使用時には、

この拡大の操作系が練れていない。

本機で拡大を行う際、まず、どこかのFnボタンに拡大操作を

アサインする。そして、そのFnボタンを押すと拡大枠が表示され、

さらに再度Fnボタンを押して初めて拡大となる。

拡大枠の移動は十字キーで可能であるが、拡大の解除には、

もう1度Fnボタンを押さなくてはならず、シャッターボタンでの

拡大解除は出来ない(=結果、撮影前構図確認がやりにくい)

これらはEVFを覗きながらの操作である故、全て「手探り」

である。ちゃんと目的のボタンを押せれば良いが、万が一

間違って別のFnボタン等を押し、HDRやデジタルテレコンが

有効になったりすると、ぐちゃぐちゃだ、もう撮影を諦めて

電源を切って画面拡大操作をリセットしなければならない。

まあ、このあたりは、ニコン製デジタル一眼レフでの

ライブビュー時のそれ(一々縮小ボタンを何度も押して

拡大倍率を下げる)と同様に、劣悪な操作系だ。

カメラの設計時に実際に写真を撮る際の操作の流れを良く考察

しないと、単に「その機能が何処かに存在していれば良い」

等の”問題あり”の操作系になってしまう。

品質の悪い操作系設計は、結局利用者側の負担になるのだ。

AF+MF設定であれば、シームレスMF時にピーキングが表示

されるが、アダプターでMFレンズ使用時には常時表示されず、

またしても希少なFnボタンのいずれかに同機能をアサインし、

それを押してからで無いとピーキングが効かない。

この機能は電源OFFで解除されてしまうので、ほぼ毎回、

MF操作の前に、ピーキング用Fnボタンを押す必要がある。

あるいは、モードダイヤルを廻しても、ピーキングが解除

されてしまい、再度Fnボタンを押さなくてはならない。

(注:本機のピーキング機能は、一応強度調整が可能だが、

精度はやや悪く、過剰に反応しやすい。この為、ピーキング

頼りでピントを合わせても、若干ピンボケになる場合もある。

まあ、ここはレンズによりけりの要素もあるが、レンズ個別

での調整は煩雑で、やや困難だ。

また、「ピーキング背景の輝度調整」機能があり、これは

少しでもピーキング色を見やすくする為の機能だが、これを

数ヶ月間試してみたが、使っても劇的な改善は無く、むしろ

画面全体の輝度が撮影時の物と変わってしまうので、厳密な

作画上ではマイナス要因である為、現在ではOFFにしている)

そして、Fnボタンはボデイ上面右部に3つもある為、他機から

持ち替えた際、どのボタンに何の機能をアサインしていたかを

忘れる場合もある。画面拡大操作では、それを間違って押した

場合でも、シャッター半押しで解除できるのであれば良いが、

それが出来ず、再度「間違えて押したボタン」を手さぐりで

探して押す必要性が出てくる。同様に2倍テレコンをアサイン

した場合でも、間違えて押すと戻すのが面倒だ。

このあたり全般の操作系仕様設計は非常に不満である。

まるで、30年も昔の銀塩OM-3/OM-4系でのスポット測光

機能部(本機と同じ右上部の位置にある)の劣悪な

操作系を思い出してしまう。

(銀塩一眼レフ第13回「OM-4Ti」(1986年)記事参照)

ピーキングの操作系に関しては、オリンパスとしては、

μ4/3用以外の他社等のレンズを本機で使用する事は想定外

(対象外、または排他的仕様)であるのかも知れない。

自社の純正レンズを使ってもらわないと商売(カメラ事業)

が成り立たないからである。

これはオリンパスに限らず、現代では殆どのメーカーの

カメラ(一眼レフ、ミラーレス)でも、自社製レンズで無いと

最大のパフォーマンスを発揮できない、という風に、

エクスクルーシブ(排他的)な仕様となっている場合が多い。

しかし、例えばPANASONIC機では「オールドMFレンズを使った

際にも無駄の無い操作系が得られる」という設計思想を、

初のミラーレス機DMC-G1(2008年)の時代から踏襲している。

その結果、2010年代初頭にはマニア層を中心に第二次オールド

レンズブームを巻き起こし、ミラーレス機の売り上げ増加に

貢献した歴史もあるのだ。

パナの新製品の説明にも「オールドレンズを使った場合でも・・」

等の特徴を記載してある(他社では、その用法をわざと隠す

ような状況も多々ある)

まあ、パナの場合には、過去資産が無く、自社レンズのブランド

力も弱いので、そういうコンセプトになるのだろうが・・

(注:ブランド力が無いので、ライカよりブランドを購入して

使っているが、その分、たとえ同じパナ製品でもライカ銘がつく

だけで非常に高額になるという不条理な状態になっている)

なお、パナの近年のμ4/3機の操作系仕様は、DMC-G1~G6の

時代より悪化している部分もあり、新鋭機を購入していない。

何故操作系が悪化しているのかは、開発チームの変遷もある

だろうが、撮影の実用上の課題においては、開発側も利用者

側においても、気づいていない部分もあると思われる。

(注:最初期のGシリーズでは、銀塩傑作機MINOLTA α-7

の優秀な設計メンバーが関与していたという噂もある)

いくつかの課題については、量販店等で営業マンに伝えては

いるが、はたして改善されるかどうかは不明だ・・

で、各社とも、自社製品だけによるシステム性や利益構造のみに

とらわれず、もっとオープンな発想にならないものだろうか?

あるが、オリンパスの現在の製品ラインナップの中核は、

PEN/PEN-F,OMと、これらはいずれも銀塩MF時代の名機の

商品名と同じであり(注:銀塩PEN Fは、ハイフン無し)

それらのデザイン感覚やコンセプトを踏襲している、これは

マニア層を意識しているという訳だったのではなかろうか?

事実、「OM-3Tiの雰囲気が欲しかったから、本機E-M5ⅡLtd

を購入した」というマニアックなユーザーも、ここに居る。

銀塩名機の名称や意匠やコンセプトを再利用するのであれば

新規にカメラやレンズを買う新しいユーザー層のみならず、

旧来からのオリンパスファン層やマニア層にも、様々な配慮を

行う事が必要だと思う。

ちなみに、私が本機購入時に迷った他機種には「PEN-F」が

あったのだが、そちらには銀塩PEN Fにあった「Fの花文字」

という重要な意匠(デザイン)上の特徴が欠けていたので、

同機の購入を保留し、本機E-M5ⅡLtdを選択した次第なのだ。

マニアの意識というのは、そういう仔細な点にも拘りがある、

(注:PEN-Fの店頭ポップにはFの花文字が書いてあるのに、

実際の機体を手にすると、それが無くて、がっかりする。

ちなみに、他社から「Fの花文字ステッカー」が市販されて

いる模様だ)

マニアを納得させる製品作り、というのは、必要な要素で

あるのだろうと思う。それがメーカーへの信頼度を増し、

現代のSNS時代では、口コミ等での好評価にも影響し、

結果的に新製品等の売り上げ増加にも繋がるのだと思う。

(さらに余談だが、近年のヨドバシカメラでは「店内撮影OK」

である、SNSで拡散して宣伝して欲しい、との理由のようだ。

旧来のように店舗内やアート作品、舞台・パフォーマンス系

等の撮影を禁止する文化は、現代では失われて来ている。

まあ、どうせ、そのように禁止しても、マナーや倫理感の

無いスマホユーザーが大半なので無意味だ。

そうであれば、情報の拡散を狙った方が、ずっと現代的だ。

ただ、そういう事が、又は他の飲食店等での「SNS映え」と

いう状況が、その店舗等の商売を無意識に手伝っている、

という認識を忘れてはならない。)

すなわち、MFレンズでも使い易く無いと、本機をMF母艦に

する事は難しい。私が所有している沢山のMFレンズ、

特にOM用レンズを使う際に、OM-3Ti風のE-M5ⅡLtdは

デザインマッチングとしては最適な筈である。

それが「見かけだけ」になってしまったら意味が無い、

実用的にはPANA機のDMC-G6やSONY NEX-7/α7を使った

方が遥かに使い易い状況だ。これではちょっと困ってしまう。

ただ、本機E-M5ⅡLtdには、さらに重要な長所があり、

それは内蔵手ブレ補正機能が(仕様上)優れている点だ。

これは、オールドレンズをアダプターで使用した際にも

有効であり、オリンパスでは旧来からこの仕様となっていた

のだが、この第四世代ミラーレス機の時代から、他社機でも

こうした機能は一般的になりつつある。

他社機では、レンズからの情報を得られないオールドレンズ

での「焦点距離入力操作」が、電源ON時に毎回表示されて

鬱陶しい場合があるが、オリンパスでは「記憶方式」なので、

それは面倒では無い。ただしレンズ交換をした際に利用者自身

が忘れずに焦点距離変更操作をしないとならないのは当然だ。

なお、純正レンズの場合は、ファインダー内に焦点距離が

表示されるが、アダプター使用時は、焦点距離の手動設定を

行ってもファインダー内に設定後の表示が出ない事は不満だ。

(レンズ交換時に焦点距離の設定変更を忘れる事が良くある為)

それと、GX7の記事(本シリーズ第12回)で述べたが、デジタル

テレコン(本機では2倍のみ)を使用しても、手ブレ補正に係わる

焦点距離の設定を2倍に変更する必要は無い(注:GX7では4倍以上

のデジタル拡大が可能だが、その状態ではさすがに手ブレ補正は

不安定だった。この問題があり、その原因が不明だったので、

以前は手ブレ補正の焦点距離も都度、長く設定をしなおして

いたが、厳密な検証により、不安定なのは、超々望遠領域での

手ブレ補正の精度不足に起因する物であり、デジタル拡大機能

使用時の焦点距離再設定は基本的には不要である事がわかった)

「5軸手ブレ補正」は原理的には強力な仕様ではあるが、

マクロレンズ等を使った近接撮影でよく発生する

「被写体に対する前後方向へのブレ」には、勿論対応は

できない、さすがにカメラ(やセンサー)が自動で前後する

ような機構は現時点では搭載できないからだ。

ただし「フォーカスブラケット」という機能により、ピント

位置が異なる画像を連続取得できるが、AFレンズ用の機能で

あり、当然ながらMFレンズではこの機能は使用できない。

実は今回、OM90/2という大型マクロレンズを使用して

いるのは、手ブレ補正の限界性能テストの意味もある、

換算180mmなので、シャッター速度によってはブレ易く、

かつ近接撮影での前後ブレなどが頻繁に発生し、

勿論、手ブレ以上に、風などによる被写体ブレが極めて多数

発生するマクロ(近接)撮影だ。本機の強力な手ブレ補正

機能でも完全にそれらを全てカバーできる訳では勿論無いが、

どこまで近接撮影での課題をサポートしてくれるのか?

それがポイントであった訳だ。

(ちなみに、冒頭に、MZ30/3.5の高倍率マクロレンズを

使ったのも同様の検証の意味がある)

その評価だが、まあ、やはり「近接撮影では、最先端の

手ブレ補正性能でも十分なサポートは出来ない」という

印象である。

それから本記事では使っていないが、200mm以上の焦点距離

の(MF)望遠レンズでは、AUTO ISOのままでは、低速限界

(切り替わり)シャッター速度が低すぎて、優秀な手ブレ

補正でもカバーしきれない程にシャッター速度が低下する。

(注:換算400mm以上となるので、手ブレ補正機能の

精度も足りていないのであろう)

(追記:結局のところ、望遠系レンズでは本機の手ブレ補正

は有効に働いておらず、手ブレ補正が必要となる望遠撮影で

効かないならば殆ど意味が無く、なんだかカタログスペック

上での見かけ倒しのように思えてきている)

加えて、高速機械シャッター時には内部の機械振動も多い。

結果、ブレを誘発する為、こうした場合には、手動ISOと

するが、ISO感度の頻繁な変更操作が発生して面倒だ。

さらに、ISOを高めると連写時の連続撮影枚数の限界値が

下がってしまう弱点があるので、もう滅茶苦茶だ。

望遠レンズでの手ブレのし易さは、本機の本体形状の問題

もあるので、そういう場合は、OM-D E-M1等を使用する方

が若干マシであろう。(E-M1では、高感度時の連写性能

低下も、本機E-M5Ⅱよりも出にくい。本シリーズ第14回

記事参照)

結局、様々な特殊な撮影条件においては、本機の内蔵手ブレ

補正は、その威力を十分に発揮する事は難しい。

ただ勿論、通常撮影においては、AFは勿論、MFレンズでも

本機の高性能手ブレ補正は十分に有効なので、念の為。

ついては2010年代以降の殆どのミラーレス機や一眼レフも

同様に超多機能だ。ただ、初級中級層はもとより、上級者層に

おいても使いこなせない機能もあると思われ、ちょっと過剰な

までの、カタログスペッック優先的な仕様だとも思われる。

エフェクト(アートフィルター)は種類が充実している。

特に「アートフィルターブラケット」は有効な機能で、

設定した多数のエフェクトを1度のシャッター、同一構図で

並列的にかけられ、従来のように掛けるエフェクトの種類を

色々と悩みながら選ぶ必要は無い(ただし、PENTAX機やCANON

機のような画像効果の二重掛けや詳細な露出設定は出来ない)

簡便だが、このダイヤルのロック機構は、ON/OFFの設定が

トグル式の機械式構造なのがとても良い。

他社のアナログダイヤルでは、ロックが解除できない状態を

常に強いられてしまう(例、NIKON Df,FUJIFILM X-T1等)

まあ、CANON機のように電子的にロックを行う方法論もあるが

それはデジタルダイヤルにしか効かず、アナログダイヤルの

場合は、本機のやりかたがシンプルかつ遥かに使いやすい。

秒10コマの高速連写機能があげられる。

ただ、これについては、この第四世代のミラーレス機では、

E-M1 MarkⅡ,SONY α9,α7/RⅢ,PANASONIC DC-G9 Pro

などでも搭載されている機能であり、目新しさは無く、

むしろ新機種に比べて、本機の秒コマ数等は見劣りする。

(注:本機以上の連写速度を持つ機種では、電子シャッター

利用であったり、高速連写時の機能制限が生じる場合もある)

しかし、たとえ秒10コマであっても、デジタル一眼レフと

比べればトップクラスの性能であり、ミラー駆動動作が不要な

ミラーレス機の特徴を最大限に活かしていると言えよう。

(注:だが、前述のように高速連写時の機械振動は大きい)

これはフルサイズ化等のセンサーサイズ差でμ4/3機と差別化

しようとしている一眼レフ陣営との競争においては、大きな

武器となっているであろう。

ただし実用上では、秒10コマは、速過ぎる事も多い

(沢山撮りすぎ、後で編集や選別で手間がかかる)のだが、

本機の秒コマ数は、高速、低速ともに自由に設定可能であり、

かつ、静音連写および低振動連写でも秒コマ数設定が可能で、

このあたりの仕様はとても良い。

例えば、連写中にダイヤルで秒コマ数が可変できたら、さらに

良かったとも思う(その機能は他機を含め実現されていない)

なお、高速連写時の最大コマ数は、JPEGで約19コマと

物足りず、これでは高速連写が約2秒で途絶え、その後は

低速化してしまう為、あまり実用的とは言えない。

また、ISO感度を高めると、さらに連続連写コマ数が減り、

ここは重欠点である(NIKON D300でも同様の欠点があった)

他の色々な記事でも書いたが、実用的には概ね8秒間以上の

連続連写性能が欲しい所だ。ちなみに、この時代の前後以降の

他社機では、バッファメモリーの容量増加等で、連続連写性能

を100枚以上確保している。(注:これ以前の旗艦E-M1では

本機以上のバースト性能を持つ=本シリーズ第14回記事)

それと、秒10コマの連写速度は、旗艦E-M1と同じスペック

であるが、両者のシャッター音は明らかに異なり、違う

ユニットなのであろうか? また、E-M1ではISOを高めても

連写性能は落ちない。それから、同一連写速度でもE-M1の

方が僅かに速く感じるのは気のせいか?

バッテリーは良く持つ。一眼レフも含め、2010年代の

高速連写機では1日の撮影枚数が数千枚にも及ぶ事が

良くあるが、本機においても一種の高速連写機であり、

そのレベルの撮影枚数には対応可能だ。

ただ、これは撮影者のスキルにもよる(ライブビューで

長時間画面を見たり、1枚1枚撮影後に再生確認すれば

当然バッテリー消費は速い。ちなみにワンシーンの撮影後に

すぐ電源をOFFする電池消耗防止の習慣がついている為、

前述のMFレンズでのピーキング機能の電源OFFでの解除が

大きな問題になっている)

なお、充電にかかる時間は結構長くなっている。

しまうのであるが、スーパーコンパネをカスタマイズできる

程の編集自由度は無い(SONY,PANASONIC,FUJI,PENTAX等

では、それが可能だ)

何故それが必要か?と言えば、増えた新機能(例:フォーカス

ブラケット等)が、メニューの奥深くにある為、速やかに

呼び出したり、細かい設定が出来ない、だから、なんらかの

ショートカット方法が無いとやっていられないのだ。

オリンパス機のスーパーコンパネは旧来、使い易い機能では

あったが、何年たってもそれが進化せず、追加機能ばかりが

増えてしまって、その操作系改善が追いついていない。

それと、フォーカスブラケットと密接な関係のある

「深度合成」機能だが、これを使うには対応レンズを買い、

しかも本機単体では出来ず、外部ソフトを使用する必要がある

という不十分な仕様だ(注:2018年2月のファームェアVer4.0

で、やっと本体内での深度合成が出来るようになった)

また、AFであるが、OM-D E-M1(2013年、本シリーズ第14回)

よりも、本機が後発であるにも係わらず、E-M1にあった

像面位相差AF(DUAL FAST AF)が本機には搭載されておらず、

一般的なコントラストAFのみである。

まあでも、ここは上位機種との「仕様的差別化」であろう。

「カラークリエイター」は色相と彩度が個別に調整でき、

一見有益な機能だが、マルチFnから、これを簡便に呼び出した

として、まず設定可変幅が大きくて、微調整が出来ない。

それと、これを使用すると、それまで手動で設定していた、

ホワイトバランスとピクチャーモード(Vivid等)が解除されて

しまうので、またそれらの設定を手動で戻さなくてはならない。

色相と彩度調整は、これに頼らず、PC上での画像編集が簡便だ。

それから、ISO AUTO時の感度切り替え低速限界シャッター速度

は変更できない。MF望遠レンズ等、レンズの焦点距離に応じて

適正な値を選ぶ為には、この機能は重要なのだが・・

(注:翌年のPEN-Fや、E-M1 MarkⅡでは可能になったが、

1/250秒単速であったり、撮影モードの制限がある模様だ。

OLYMPUSにおけるこの機能は、まだ仕様が練れていない段階だ。

また、同時代のPANA機では、AFレンズではこの値が焦点距離に

応じて自動的に変化するが、アダプター使用時では、低速で

固定となり、手動でも変える事が出来ない)

この問題の回避には、頻繁な手動ISO変更が必須だが、専用の

ISO変更ボタンやISOダイヤルが無く、十字キーへ一旦アサイン

してから前後ダイヤル操作との併用、あるいは1/2機能切換

レバーを変更して前ダイヤルでの操作が必要なので、煩雑だ。

なお、取扱説明書は、肥大化を嫌ったのか?簡易なものであるが、

この程度の内容では多機能を使いこなす為に十分な情報量とは

言えない。例えば「スポット測光」は中央固定となっているが、

これが移動可能か?測距点に連動できるか?などの詳細は

書かれていない。

この状況だと、大半(9割以上)のユーザーは本機の多機能を

使いこなす事は無理であろう。

その他の欠点だが、特に見当たらず、まあ概ね優秀なカメラ

だと言えるであろう。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★☆

【マニアック度 】★★★★★

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★ (中古購入価格:83,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★★☆

【歴史的価値 】★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

概ね好評価点だ。

評価点が低かったのは「コスパ」と「操作性・操作系」だ。

コスパは、まあ限定版なので、高価なのはやむを得ない。

その課題を相殺できる要素として「マニアック度」や

「仕様老朽化寿命」の高さを期待して購入したのだ。

「仕様老朽化寿命」が何故高い得点なのか?と言えば、

これはもう「OM-3Tiライク(似ている)」なカメラは

この先、まず出て来ないだろうから、周囲の新製品と比べて

も古くならない事が想定されるからだ。

「操作性・操作系」の弱点は気になるが、それについては、

ミラーレス機全般で、増えすぎた新機能に操作系の整備が

追いついていないのは確かだ。

まあ他社機で、操作系が優秀な機体をいくつか所有しているが

それらはむしろ稀である。

実際の所は本機では

「ピーキング機能のFnボタンアサインが必須」および

「拡大操作系が良く無い」というMF時の弱点が目立つ位で

これらはAF時には問題が無く、重欠点とは言い難い。

だが、この弱点は、MFのオールドレンズを使う際には

大きな課題となりうるので、「アダプター適性」の評価を

少し減点した。

他の項目は概ね平均点、でもまあ、悪くは無いカメラだ。

本機ではAFレンズを主体にするか、あるいは、不便を我慢

しつつMFレンズを使うか?そこは良く考えて使用して

いきたいと思う。

しかし、基本的には「OM-3Ti風のMFレンズ母艦」を

目的に購入したカメラだ、MFでの使用を避ける事はできない、

そこに矛盾があるが、まあ、やむを得ないであろう・・

----

さて、本記事はこのあたりまでで、

次回もまた、第四世代のミラーレス機を紹介しよう。