一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

![c0032138_07512119.jpg]()

「撮影技法・特殊技法」の「Part3」とする。

----

<撮影技法・特殊技法>Part 3

★擬似夜景

独自用語。

用語の説明の前にまず、シャッターの機構についてだが、

デジタル一眼レフやミラーレス機では、メカニカル(機械式)

フォーカルプレーン・シャッターあるいは電子シャッターを

使用している。(注:ここで言う「電子シャッター」とは

銀塩時代のAE機での「電子(制御式)シャッター」では無い。

ここは混乱しやすいので、近年では「撮像素子シャッター」

という用語も使われている模様だ)

しかし、(デジタル)コンパクト機の多くはレンズシャッター

方式だ。

![c0032138_07512138.jpg]()

際限なく記事文字数が増えるので割愛するが・・

ここでは、1つの特徴にのみ注目してみよう。

それは「レンズシャッター方式では全速同調が可能」という

点である。

全速同調とは何か?と言えば、一眼レフ等のシャッター機構で

内蔵フラッシュの使用の場合には「シンクロ速度」という概念

(仕様制限)があり、これは、いくら1/4000や1/8000秒という

速い最高シャッター速度を持つ機種であっても、フラッシュを

使った場合でのシャッター速度は「1/125秒~1/250秒程度に

制限されてしまう」という弱点がある事だ。

これに対し、一眼レフ用の外付けフラッシュやコンパクト機の

レンズシャッターではフラッシュ使用時「どのシャッター速度

でも自由に使える」という意味である。

一眼レフの場合、これ(外付けフラッシュによる全速同調)は

日中、大口径レンズを使ったポートレート撮影の際などで、

若干の逆光条件を弱めのフラッシュを焚いて消す、という

高い実用性を持つ。大口径レンズでの絞り開放近くでの日中

撮影は数千分の1秒の高速シャッター速度が必要となる為、

内蔵フラッシュのシンクロ速度では、お話にならないのだ。

外付けフラッシュを使ったこの技法は「日中シンクロ」や

「高速シンクロ」と呼ばれる場合がある。

さて、コンパクト機での「全速同調」は、一眼レフのような

大口径レンズが搭載されているケースは稀であり、あったと

しても、背景を大きくボカす撮影スタイル等は、コンパクト機

ではなく一眼レフを持ち出すだろうから、あまり一般的では無い。

(注:大口径レンズと大型センサーを搭載する高級コンパクト機

も増えてはいるが、ピント精度やボケ量確認等の面で、一眼

レフやミラーレス機を用いた方が撮影技法的に合理的である)

では、コンパクト機での「全速同調」をどう使うのが効果的か?

これを考えた独自技法が「擬似夜景」である。

これを実現するには、M(マニュアル)露出モードがついている

高級(デジタル)コンパクト機が必須だ。

![c0032138_07512135.jpg]()

高級コンパクトでは無いが、高性能な隠れた名機だ。

まずISO感度を手動で固定する。XQ1ではコントロールリング

にISO感度設定をアサインできるので、そうしておくと便利だ。

次いでM露出モードに設定する、XQ1は1ダイヤル機なので、

M露出は、絞り値とシャッター速度変更を背面十字キーで

切り替える必要があるが、これはまあ、多くのコンパクト機

で同様な操作系であり、手間だがやむをえない。

ここでの露出値は、露出計に依存せず、超アンダー露出とする。

この暗さが「擬似夜景」となる。

なお、XQ1は、最高シャッター速度が1/3000秒と速いので、

主にシャッター速度側で露出を微調整すると良いであろう。

さらにフラッシュをポップアップする。XQ1のフラッシュの

ガイドナンバー数値仕様は非公開であるが、概ねGN3~4程度と

貧弱であろう、でもそこは問題にならない。

そして近接被写体を見つける。そこにのみ弱いフラッシュが

到達し、背景(暗い状態)にはフラッシュが届かないように

すれば「擬似夜景」の完成だ。

![c0032138_07512153.jpg]()

で求まる。例えばGN値が4だったと仮定し、絞りをF2に

設定すれば、ISO100の際のフラッシュ到達距離は2mだ。

絞りを開けるかISOを高めると到達距離は伸びるが、XQ1の

場合は広角で開放F1.8と明るいが、望遠側で開放F4.9と

激減する、よって、絞り値でのフラッシュ制御は構図の

自由度と絡めてコントロールしずらい為、絞り値はF5.6等に

固定しておき、ISO感度側で到達距離を調節すると良い。

(この為、コントロールリングにISO感度をアサインしておく)

ISO感度は2倍に高めても√2倍しか到達距離は伸びない、

これは面(2次元)でフラッシュ光が広がるからだ。

例えば2倍の到達距離(例:2m→4m)にしたい場合は、ISOを

4倍高める。ここで、絞りをF5.6とした場合は、ISO感度を

4000程度まで高める必要があるが、XQ1の最大感度(12800)

に留意しながら撮影距離をコントロールすると良い。

なお、ISO感度をあまり高めると、背景の露出まで明るく

なって擬似夜景に見えない場合が出てくるので、さらに

シャッター速度で調整して適正な明るさ(暗さ)とする。

また、フラッシュの「調光補正」機能がある高機能なカメラ

では、それを活用するのも効率的である。

「擬似夜景」は結構高度な技法であるが、絞り、シャッター速度、

ISO感度、フラッシュGNの、4つの相互関係を理解するのに

役に立つと思う。初級層では理解が困難だろうが、中級者級の

練習にはおすすめの特殊技法だ。

なお、コンパクト機に限らず、シャッター速度等の条件を

整えれば、一眼レフやミラーレス機でもこの技法は可能だ。

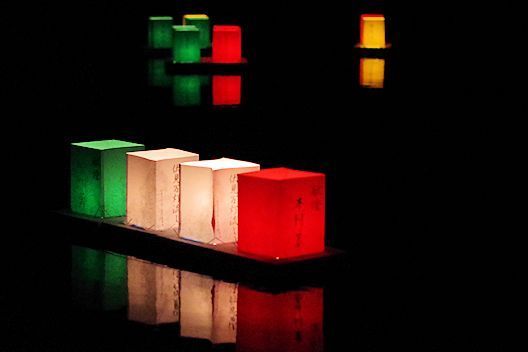

(下写真は、フラッシュ内蔵のミラーレス機SONY NEX-7と

マクロレンズを使用した擬似夜景)

![c0032138_07513227.jpg]()

一般用語。

夜景での手持ち撮影は、ISO感度を高めてもシャッター速度の

低下により手ブレを誘発する為、三脚を使うか、どこかに

カメラを置いて撮るのが普通だ。だが三脚はハンドリングが

面倒であり、カメラを置くのは構図・アングルの自由度が減る。

そこで手持ち夜景撮影が可能となると嬉しいが、まずは

2010年代後半からの超高感度機(例:ISO感度が20万~

320万もある)であれば、たいていの場合手持ち夜景撮影は

可能となる。

![c0032138_07513222.jpg]()

高めると画質劣化やノイズが酷い(PENTAX KP=ISO80万、

NIKON D500=ISO160万で確認済み。超高感度域は、まだ実用性

が低く、カタログスペック優先という印象だ)

それと、超高感度域が必要な暗さでは、AFが合わなかったり、

一眼の光学ファインダーでは暗くてMFも出来なかったりする。

(注:一眼レフでは、ライブビューモードが必須となる。

D500等の、AF性能に優れる機体をライブビューで使うのは

システム性において効率的では無いが、この場合はやむを得ない。

つまり、どうせAFでもピントは合い難いからだ。で、ニコン機

では、この状態での画面拡大操作系が劣悪なので、PENTAX KP

等の他社高感度機の方が、むしろ適しているであろう。

ただ、ライブビューでもゲインが不足して暗くなったり、

そもそも完全暗所では露出計自体の動作が怪しくなる。

まあ、いずれにしても中上級者向けの困難な撮影状況だ)

そこで近年の一部のカメラでは、「手持ち夜景モード」が搭載

されている(例:OLYMPUSミラーレス機)、これは「連写合成」

機能の一種であり、数枚の連続撮影写真を合成する事でブレを

防ぐとともにノイズを低減する事が可能だ(注:こうした名称

がついてても、一部のカメラでは単にISO感度を高めるだけの

場合もある)これならばビギナー層でも使える機能であろう。

夜景は、エフェクト(例:擬似HDR系)を組み合わせても

面白そうなのだが、残念ながら手持ち夜景モードとエフェクトの

両者を組み合わせる事が出来るカメラは希少(または皆無?)

だと思う。

★踊り撮り

独自用語。

夜景、特にライトアップや花火の撮影ではスローシャッター

撮影が必須となる、まあ、夜景・ライトアップ等は静止被写体

であるから上記「手持ち夜景(連写合成)モード」や、超高感度

で対応可能であるが、花火等の動体は長時間の光の軌跡が必要と

なる為、一般的には三脚を使わない限りは撮影出来ない。

しかし、現代の花火系イベントは「一極集中化現象」により

大変混雑する。混雑での死亡事故や爆発事故もあった事から

警備や保安にも手間やお金がかかり、花火イベントの数が

減っている事もまた、一極集中化の悪循環に繋がっている。

で、人ごみの中で三脚を立てていたら周囲に非常に迷惑であるし、

あるいは醜い「場所取り合戦」が繰り広げられ、マナーの低下が

社会問題にもなって、ニュース等でも多数報道されている。

よって、近年のWEBや雑誌等での花火撮影ノウハウ記事等では

「三脚を使う場合はマナーに注意するように」と強く喚起して

いるのだが、なかなかそういう記事を読んだり、風潮(世情)

を理解している人は少ない。まあ、そういう点には無頓着な

人達が平気で三脚を立てて場所を占有する等のマナーの悪さを

引き起こしてしまう訳だ。これは困った話である。

(逆に言えば、マナーやモラルに無頓着だからビギナーなのだ)

で、本題の「踊り撮り」だが、三脚(や、ジンバル等)を

使わない花火撮影技法である。

これは、長時間の露光間(撮影中)に様々なアクション(動作)

を起こす事で、通常の三脚等使用での花火撮影では得られない

効果を得る事である。

旧来の三脚技法においても「露光間ピントずらし」および

「露光間ズーミング」と呼ばれる特殊技法が存在していた。

これらは、”読んで字の如し”なので説明は省略する。

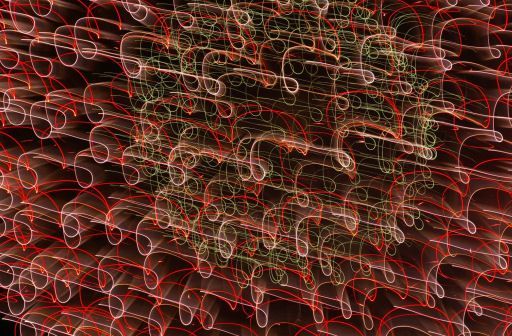

![c0032138_07513267.jpg]()

振りながら撮影する技法だ。これにより、本来直線や曲線と

なる光の軌跡がカメラ(レンズ)を振る事で様々に変化して

非常に面白い。熟練すれば、なんらかの形状を描く事も可能

ではあるが、花火は静止光源では無いので、文字や意味のある

図形等を描くのは、まあ不可能であろう。

これには表現力の増強のみならず、必ず手ブレしてしまう

事への対策という意味も含まれている。(意図的に揺らせば

手ブレしている事はわからない)

![c0032138_07513197.jpg]()

余裕がある、前述の露光間でのピントずらしやズーミングを

組み合わせても、さらに面白い効果が得られる事であろう。

ちなみに、何故「露光間」の様々な技法が存在するか?と

言えば、これは勿論「表現力の増強」を狙っての事なのだが、

もう1つ、花火撮影はB(バルブ)で、シャッターを押して、

また離す、という動作の繰り返しである。このタイミングは

極めて重要だが、何度も花火撮影を繰り返すと、タイミングも

わかってくる、そうなると、技法(テクニカル)的には、

花火の撮影は「極めて退屈」なのだ。三脚で固定して設定も

変えないカメラをシャッター(またはレリーズやリモコン)

のON/OFF操作をしているだけなので、技法的な側面からは、

何の工夫も楽しみも無い訳だ。

初級層で花火撮影経験が少ない人ならまだしも、中上級者層は

花火の撮影は何度もある。退屈な撮影で、しかも正しい設定を

行えば、誰が撮っても殆ど同じように花火が綺麗に撮れてしまう。

これでは「差別化」にもならない。そこで、様々な「露光間」の

技法等を併用する事で、テクニカル面での不満点を解消したり

個性的な花火撮影が出来る事で「差別化」や「表現」を得ようと

する訳である。

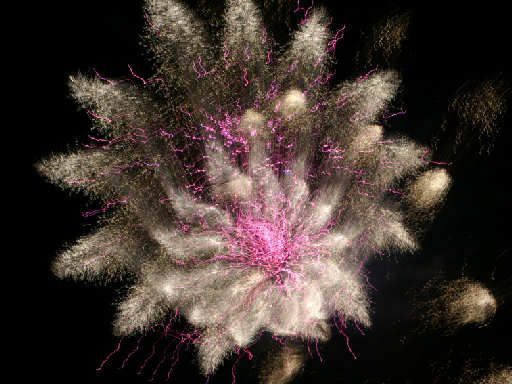

![c0032138_07514895.jpg]()

私は花火撮影は業務撮影(イベントの記録撮影)の場合以外の

「趣味撮影」では三脚を使用しない事が多かった。

花火などは三脚を立てれば誰にでも撮れる被写体だ、殆ど練習

にもならないし、花火イベントでの撮影マナー向上の為にも、

手持ちスタイルでの花火撮影は初級中級層には推奨である。

なお、花火等とは別の分野においてライブ撮影やイメージビデオ

等でも、動画撮影中にビデオカメラを左右に振る「踊り撮り」が

近年において流行している。これも表現力の増強ではあろうが、

場合により、手持ち花火撮影と同様「手ブレの問題を解消する」

為の技法であるかも知れない。なお、ごく近年では、小型の

安定装置(ジンバル、スタビライザー)が動画撮影用途に

普及してきているので、動画の「踊り撮り」は、今後はむしろ

減っていく可能性も高い。

★間欠連写

やや一般的な独自用語。

2010年代前半頃までの「高速連写カメラ」は、カメラ内部の

バッファメモリー容量が小さく、かつメモリーカードへの

書き込み時間もかかる為、せっかくの高速連写が、ものの

数秒で速度低下して(または止まって)しまう事が良くある。

![c0032138_07514885.jpg]()

(一眼、ミラーレス)も増えてはいるが、まだ数は少ない。

そこで、これらの連続撮影枚数が十分では無い高速連写機を

使う場合には「間欠連写」が基本である。

![c0032138_07514805.jpg]()

適当にシャッターボタンから指を離し、間欠的に連写する

という単純な技法だ。

シンプルだが、メリットは大きい。

・連写枚数の制限をある程度緩和できる。

(休んでいる間に、バッファからのカードへの書き込みが

ある程度進み、連続高速連写が復活する)

・露出値を再調整できる。

(長時間の高速連写は、その間、被写体の位置も大きく変化

する場合がある、屋外では被写体に当たる光も変化する

場合があるので連写中に露出が合わなくなる、これを

間欠連写することで、AE(自動露出)を適宜リセットする。

なお、ごく稀に、連写中にもAE追従できる高性能な機体も

存在するが、殆どのカメラはAE追従は出来ない)

・AF精度を再調整できる。

(優秀な「動体予測コンテニュアスAF」機能を使ったとしても、

動きの速い被写体には追従できない場合もあるし、いくら

AF測距点の多いカメラでも、動体では測距点を外してしまう

場合もある。こういった際、連写を休んでいる間にAFを

中央測距点等に再度合焦しなおし、ピントが合った状態で

連写を再開する)

・むやみに連写枚数を多くしない

(近年の秒10コマ以上の連写機能を使うと、ワンシーン10秒間で

100コマもの撮影になる、スポーツの各レース等で、20~50

シーンも繰り返すと、撮影枚数は計2000~5000枚ともなる。

これではさすがに撮り過ぎであり、後の編集が大変であるし、

多くのカメラのバッテリーも、そこまでの枚数は持たない。

あまりダラダラと連写せず、肝心な部分だけを連写で押さえる

という意味もある)

という事で、「間欠連写」技法は必須である。

★連写合成機能

一般用語。

連続撮影した複数の写真を画像処理的に合成し、特定の用途や

目的に役立てる機能の総称。

具体的な目的には以下がある

1)輝度差を減らすまたは調整する(HDR合成等)

2)ノイズを減らす(マルチショットNR等)

3)連写ブレ防止(手持ち夜景等)

4)解像度(画素数)を上げる(リアルレゾリューション等)

5)ローパスフィルターと同様な効果を得る(ローパスセレクター等)

6)被写界深度の調整(フォーカスブラケットと深度合成等)

7)被写界深度(ボケ量)の調整(ぼかしコントロール等)

8)パノラマ合成(スウィングパノラマ等)

9)Dレンジ系エフェクトへの応用(リッチトーンモノクロ等)

10)合焦速度・精度の向上(空間認識AF等)

・・といった機能がすでに実現、一部のカメラに搭載されているが、

この連写の応用は、これら以外にも想定できる(例:動体の連続

記録や動感の再現、被写体切り出し合成、写真の3D化、ボケ質の

向上(擬似アポダイゼーション)等)

![c0032138_07514721.jpg]()

従来は「デジタルカメラ」といっても、ただ単に旧来の銀塩写真を

デジタル記録化しただけの様相があったが、ここのところ上記の

ような「デジタルで無いと有りえない」機能が増えてきているのは

カメラがやっと本来の意味で「デジタル時代」に突入してきている

と言う事で好ましい状況だ。

これら以外にも、ライトフィールド等のまったく新しい映像記録

概念が出てきており、そのあたりの発展も期待したいところだ。

課題はむしろユーザー側にあり、これらのデジタル的新機能を

ユーザー側が理解し、使いこなせるかどうか?という点だろう・・

(注:ライトフィールド技術も、ユーザーから全く理解されずに

残念ながら、現在では市場から撤退してしまっている)

★外部(単体)露出計、色温度計、(超音波)距離計

一般用語。

これらは、カメラ以外の外部装置(計測機)として、稀に必要な

場合があり、銀塩時代から業務撮影分野では一般的であった。

ただ、1点注意点であるが、これらは「写真用途専用品」で

あると、若干高価であり、アマチュアレベルでの使用は価格的

や使用頻度的にはあまり適さない。

具体例を挙げれば、外部露出計は写真用途品の場合は、F値、

シャッター速度、ISO感度等の計測が一目瞭然で便利ではある。

![c0032138_07520672.jpg]()

定番中の定番の超ロングセラー商品だが、若干高価なのが課題だ。

ただ、この機器で計測しているのは、その場の照度「フート・

キャンドル値」のみであり、これは照度単位の「ルクス」や

カメラの露出単位の「EV」値に、特定の計算式で変換可能だ。

だから変換式を知ってさえ言えば、安価な「工業用照度計」

(数千円位からある)を使っても、写真の露出(入射)は計れる。

しかしこの計算は暗算では難しいので、実用的には写真専用の

(入射)露出計を使わざるを得ない訳だ。

まあでも、一般用途ではカメラ内蔵の反射露出計+露出補正操作

で十分である。

![c0032138_07520626.jpg]()

銀塩時代では、フィルムによる対応色温度(≒ホワイトバランス)

は固定であったので、それを現場の照明状況に合わせて、カラー

補正フィルター等で調整する為、このような機器が必要なケースも

あったが、デジタル時代の現代ではホワイトバランスのマニュアル

調整で事足りてしまう場合が多く、現行の色温度計の製品は少なく、

あったとしても精密計測や多機能化で高価な機器となっている。

まあ、あまり現代の写真撮影には、必要としない機材であろう。

(私は近年では、LED照明等の色温度計測に使った場合があるが、

写真用色温度計の受光部は大きく、小型のLEDは、測る角度で

色温度が変わってしまう模様で、少々難しい)

「距離計」は、カメラにおいては、もっと用途が少ない。

銀塩時代のクラッシック・コンパクト機(例:ローライ35)では

距離計を搭載しておらず、目測でMFを設定する必要のあるカメラ

もいくつか存在していた。それらの機体をマニアックに使う為に、

銀塩時代に、工業用(超音波)距離計を数千円で購入して使用

していた、それで被写体までの距離を測り、MFを設定するのだ。

だが現代、銀塩機で撮る事も、もう無くなり、その距離計は

どこかにしまいこんで見つからなくなった(初期の本ブログで

紹介していたと思う)

現代では、工業用超音波距離計は安価で2000~3000円からある、

さらには、工業用レーザー距離計ですらも4000~5000円程度

から買えるので、業務用途ではなく、趣味の範囲でも買えない

訳では無いのだが、いかんせん用途は少ないであろう。、

写真撮影に用いるならば、他の距離指標のあるAF機を持ち出せば

被写体までの距離は簡便に測れるのだ。

余談だが、銀塩末期の2000年頃、カメラマニアの集まりに私は

超音波距離計を持ち出し、それで距離を測ってローライ35で

写真を撮っていた。周囲のマニアが「それは何の機械ですか?」

と聞いてきたので、私は茶目っ気を出し

「この機械で美女のスリーサイズを測れるのです」

とウソを言うと、周囲の男性マニア達が目の色を変えて殺到、

「どこで売っているのだ? いくらだったら売ってくれるのか?」

など、大変な事になった(汗)

まあ、超音波距離計でも使い方を工夫すればスリーサイズが

測れない訳では無いのだが、できれば巻尺で測りたい(笑)

なお、近年では、超音波やレーザー距離計に変わり、

「TOFセンサー」という物が発達してきている。まだ発展途上だが、

これは多数の距離を同時に計測できるものなので、遠い将来

にはカメラにも搭載されて、AFの補助になるかも知れない。

★手動ズーム

一般用語。

対義語としては「電動ズーム」だ。電動ズーム(またはパワー

ズーム等とも言う)は、銀塩時代からコンパクト機や一部の

一眼レフ用ズームレンズで採用されていて、近年においては、

ほぼ全てのデジタルコンパクト機や、一眼やミラーレス機の

初級ズームレンズの一部に使用されている。

ただ、写真撮影的に言うと「電動ズーム」は、ズーミングの

精度(細かい調整が困難)が課題であったり、ズーミング速度的

な面(遅い)で使いにくく、一眼レフ用の高性能ズームレンズは、

ほぼ全てが「手動ズーム」仕様となっている。

ここはまあ良いのだが、問題は近年のロングズーム・コンパクト

機(=広角端24mm前後から望遠端700mm前後のズーム比が大きい

レンズ固定型コンパクト機)の手動ズーム機構が、ほぼ完全に

廃止されてしまった事だ。

最後の製品は、私が把握している限り、FUJIFILM X-S1(2011)

である、フルサイズ換算24~624mmの手動ズーム機だ。

![c0032138_07520737.jpg]()

やむなくこの機体を業務用途(ボート競技、遠距離イベント等)

に使っているが、そろそろ耐用年数や仕様老朽化寿命が厳しい。

だが、手動ズームの後継機が無いので、古い機体だが、やむなく

使い続けている状態だ。

電動ズーム機の中にも、機能リングにズームをアサインできる

機種もPanasonic機等で存在するのだが、無限回転式リングでは

手指の感触でズーミングを行いにくい(例:瞬時に最大望遠に

する為、有限回転式手動ズームを、いっぱいにまで廻す等の

撮影技法が存在する。またズーミング焦点距離を保持しながら

カメラの電源ON/OFFが任意だ、電動ズーム機では、電源OFF時に

収納位置まで戻ってしまい、再度の電源ONで所望する焦点距離に

なっていない→これは自動復帰機能を用いても遅くてNGだ)

手動ズームは、存外に製造コストがかかる模様で、コストダウン

からの各社の電動ズーム化の措置だとは思うのだが、使い難い

事は確かであり、困った傾向だ。

X-S1以降、手動ズーム搭載のロングズーム機が復活する事を

待ち望んでいるのだが、それがなかなか出て来ない。

なお、手動→電動化は、「技術の進歩である」とは言えない、

もしそれが正しいならば一眼レフ用のズームも全て電動化されて

しまう訳だ、そうならないのは、手動のメリットが大きいからだ。

結局あくまで製品仕様の企画設計上のコンセプトで電動ズームを

採用しているに過ぎない、手動化でコストがかかり、価格が高く

なるのであれば、購入者側がそれを容認すれば良いだけの話だ、

ロングズーム機での手動ズーム復活を熱望する次第である。

★手持ち限界望遠焦点距離

独自概念。

例えば前述の現代のロングズームコンパクト機で光学ズームと

デジタルズーム等を併用すると、簡単に2000mm級以上の換算

焦点距離が得られる。デジタル一眼レフでは、デジタル拡大

機能は殆ど搭載されていないので換算1000mm級以上の画角を

得る事は容易では無い為、近年での野鳥撮影分野や、フィールド

(自然観察)分野では、大きく重く高価なデジタル一眼システム

を使わず、このようなロングズーム機を主力またはサブ機と

して併用するケースを良く見る(特に、自然観察員等の業務

撮影分野では、ほぼ100%、ロングズーム機を使用している。

今時、一眼レフと600mm望遠等で趣味的に野鳥を撮っている

のは、シニア層を中心としたアマチュアのみだ。が、機材が

重すぎて三脚必須で、鳥も追えない→効率的な撮影が出来ない

のみならず、殆ど写真も撮らず、機材談義をしているだけだ)

同様にミラーレス機でも、デジタルズームやデジタルテレコン

機能を容易に使える、例えば、μ4/3機に400mmレンズを

装着し、デジタル拡大で8倍を加えれば、それで6400mm相当の

超々望遠画角が得られてしまうのだ(下写真は6400mmで

手持ち撮影、手ブレ補正機能は無し)

![c0032138_07520606.jpg]()

こうした超々望遠画角では手持ち撮影が壊滅的に困難である。

勿論手振れ補正機能をONし、手動焦点距離設定も調整し、

さらには、その換算焦点距離に相応する高速シャッター

(例:2000mm相当であれば、1/2000秒以上)

を得る為に、日中であってもISO感度を適宜高めるのだが、

そういう措置をしても、超々望遠画角ではブレが止まらない。

ほんの僅かなカメラの角度のブレが、遠距離の被写体を撮る

角度の大きなズレに繋がるからだ。そして、この超々望遠の

焦点距離領域では手ブレ補正機能も、まともに動作しない。

以下、超々望遠焦点距離と実際に被写体が写る角度(対角線画角)

を対応させてみよう(注:35mm判フルサイズ換算)

1000mm→約2.4度

2000mm→約1.2度

3000mm→約0.8度

4000mm→約0.6度

5000mm→約0.5度

6000mm→約0.4度

・・となり、これは非常に狭い角度しか写らないという事だ。

この超々望遠域でどこまで手持ち撮影が可能か?は手ブレ補正の

有無などにはあまり関係が無く、殆ど撮影者のスキル(技能)で

決まってくる。そしてこうした超々望遠域では常に被写体は大きく

揺れてファインダー等に写っている、だからフレーミンングすらも

ままならない訳だ。たまたまフレーミングが合って撮れる場合も

あるだろうが、あくまでそれは「偶然」だ。

よって「手持ち限界の最大望遠焦点距離」は一概には決まらない、

ただ、これは興味深い実験だと思うので、各自「どこまで焦点

距離を伸ばしたら、手持ち撮影の限界を超えるのか?」は

やってみると面白いであろう。

ちなみに、私が何度もこれを実験した結果では、私の場合の

「手持ち限界望遠焦点距離」は、およそ1500~1600mmとなった。

これを超えると、もう偶然でしか撮れない。

で、もう1つ超々望遠撮影には難しい要素があって、概ね1000mm

の焦点距離を越えると(=撮影対角線画角が、2度程度となると)

カメラを(遠くの)被写体に向けても、まずそこに求める被写体

は存在しない、手持ちでは、2度以下という狭い角度に、正確に

カメラを向ける事が出来ないからだ。

ただ、ここもスキルにより限界値を上げる事は可能だと思う。

ゴルゴ13ばりに、正確にターゲットを視野に捉える訓練を積めば

1000~1500mmの超々望遠域での手持ち撮影は、無理な話では無い。

![c0032138_07521588.jpg]()

次回は、「ルール・法則編」の用語解説を行う。

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

「撮影技法・特殊技法」の「Part3」とする。

----

<撮影技法・特殊技法>Part 3

★擬似夜景

独自用語。

用語の説明の前にまず、シャッターの機構についてだが、

デジタル一眼レフやミラーレス機では、メカニカル(機械式)

フォーカルプレーン・シャッターあるいは電子シャッターを

使用している。(注:ここで言う「電子シャッター」とは

銀塩時代のAE機での「電子(制御式)シャッター」では無い。

ここは混乱しやすいので、近年では「撮像素子シャッター」

という用語も使われている模様だ)

しかし、(デジタル)コンパクト機の多くはレンズシャッター

方式だ。

際限なく記事文字数が増えるので割愛するが・・

ここでは、1つの特徴にのみ注目してみよう。

それは「レンズシャッター方式では全速同調が可能」という

点である。

全速同調とは何か?と言えば、一眼レフ等のシャッター機構で

内蔵フラッシュの使用の場合には「シンクロ速度」という概念

(仕様制限)があり、これは、いくら1/4000や1/8000秒という

速い最高シャッター速度を持つ機種であっても、フラッシュを

使った場合でのシャッター速度は「1/125秒~1/250秒程度に

制限されてしまう」という弱点がある事だ。

これに対し、一眼レフ用の外付けフラッシュやコンパクト機の

レンズシャッターではフラッシュ使用時「どのシャッター速度

でも自由に使える」という意味である。

一眼レフの場合、これ(外付けフラッシュによる全速同調)は

日中、大口径レンズを使ったポートレート撮影の際などで、

若干の逆光条件を弱めのフラッシュを焚いて消す、という

高い実用性を持つ。大口径レンズでの絞り開放近くでの日中

撮影は数千分の1秒の高速シャッター速度が必要となる為、

内蔵フラッシュのシンクロ速度では、お話にならないのだ。

外付けフラッシュを使ったこの技法は「日中シンクロ」や

「高速シンクロ」と呼ばれる場合がある。

さて、コンパクト機での「全速同調」は、一眼レフのような

大口径レンズが搭載されているケースは稀であり、あったと

しても、背景を大きくボカす撮影スタイル等は、コンパクト機

ではなく一眼レフを持ち出すだろうから、あまり一般的では無い。

(注:大口径レンズと大型センサーを搭載する高級コンパクト機

も増えてはいるが、ピント精度やボケ量確認等の面で、一眼

レフやミラーレス機を用いた方が撮影技法的に合理的である)

では、コンパクト機での「全速同調」をどう使うのが効果的か?

これを考えた独自技法が「擬似夜景」である。

これを実現するには、M(マニュアル)露出モードがついている

高級(デジタル)コンパクト機が必須だ。

高級コンパクトでは無いが、高性能な隠れた名機だ。

まずISO感度を手動で固定する。XQ1ではコントロールリング

にISO感度設定をアサインできるので、そうしておくと便利だ。

次いでM露出モードに設定する、XQ1は1ダイヤル機なので、

M露出は、絞り値とシャッター速度変更を背面十字キーで

切り替える必要があるが、これはまあ、多くのコンパクト機

で同様な操作系であり、手間だがやむをえない。

ここでの露出値は、露出計に依存せず、超アンダー露出とする。

この暗さが「擬似夜景」となる。

なお、XQ1は、最高シャッター速度が1/3000秒と速いので、

主にシャッター速度側で露出を微調整すると良いであろう。

さらにフラッシュをポップアップする。XQ1のフラッシュの

ガイドナンバー数値仕様は非公開であるが、概ねGN3~4程度と

貧弱であろう、でもそこは問題にならない。

そして近接被写体を見つける。そこにのみ弱いフラッシュが

到達し、背景(暗い状態)にはフラッシュが届かないように

すれば「擬似夜景」の完成だ。

で求まる。例えばGN値が4だったと仮定し、絞りをF2に

設定すれば、ISO100の際のフラッシュ到達距離は2mだ。

絞りを開けるかISOを高めると到達距離は伸びるが、XQ1の

場合は広角で開放F1.8と明るいが、望遠側で開放F4.9と

激減する、よって、絞り値でのフラッシュ制御は構図の

自由度と絡めてコントロールしずらい為、絞り値はF5.6等に

固定しておき、ISO感度側で到達距離を調節すると良い。

(この為、コントロールリングにISO感度をアサインしておく)

ISO感度は2倍に高めても√2倍しか到達距離は伸びない、

これは面(2次元)でフラッシュ光が広がるからだ。

例えば2倍の到達距離(例:2m→4m)にしたい場合は、ISOを

4倍高める。ここで、絞りをF5.6とした場合は、ISO感度を

4000程度まで高める必要があるが、XQ1の最大感度(12800)

に留意しながら撮影距離をコントロールすると良い。

なお、ISO感度をあまり高めると、背景の露出まで明るく

なって擬似夜景に見えない場合が出てくるので、さらに

シャッター速度で調整して適正な明るさ(暗さ)とする。

また、フラッシュの「調光補正」機能がある高機能なカメラ

では、それを活用するのも効率的である。

「擬似夜景」は結構高度な技法であるが、絞り、シャッター速度、

ISO感度、フラッシュGNの、4つの相互関係を理解するのに

役に立つと思う。初級層では理解が困難だろうが、中級者級の

練習にはおすすめの特殊技法だ。

なお、コンパクト機に限らず、シャッター速度等の条件を

整えれば、一眼レフやミラーレス機でもこの技法は可能だ。

(下写真は、フラッシュ内蔵のミラーレス機SONY NEX-7と

マクロレンズを使用した擬似夜景)

一般用語。

夜景での手持ち撮影は、ISO感度を高めてもシャッター速度の

低下により手ブレを誘発する為、三脚を使うか、どこかに

カメラを置いて撮るのが普通だ。だが三脚はハンドリングが

面倒であり、カメラを置くのは構図・アングルの自由度が減る。

そこで手持ち夜景撮影が可能となると嬉しいが、まずは

2010年代後半からの超高感度機(例:ISO感度が20万~

320万もある)であれば、たいていの場合手持ち夜景撮影は

可能となる。

高めると画質劣化やノイズが酷い(PENTAX KP=ISO80万、

NIKON D500=ISO160万で確認済み。超高感度域は、まだ実用性

が低く、カタログスペック優先という印象だ)

それと、超高感度域が必要な暗さでは、AFが合わなかったり、

一眼の光学ファインダーでは暗くてMFも出来なかったりする。

(注:一眼レフでは、ライブビューモードが必須となる。

D500等の、AF性能に優れる機体をライブビューで使うのは

システム性において効率的では無いが、この場合はやむを得ない。

つまり、どうせAFでもピントは合い難いからだ。で、ニコン機

では、この状態での画面拡大操作系が劣悪なので、PENTAX KP

等の他社高感度機の方が、むしろ適しているであろう。

ただ、ライブビューでもゲインが不足して暗くなったり、

そもそも完全暗所では露出計自体の動作が怪しくなる。

まあ、いずれにしても中上級者向けの困難な撮影状況だ)

そこで近年の一部のカメラでは、「手持ち夜景モード」が搭載

されている(例:OLYMPUSミラーレス機)、これは「連写合成」

機能の一種であり、数枚の連続撮影写真を合成する事でブレを

防ぐとともにノイズを低減する事が可能だ(注:こうした名称

がついてても、一部のカメラでは単にISO感度を高めるだけの

場合もある)これならばビギナー層でも使える機能であろう。

夜景は、エフェクト(例:擬似HDR系)を組み合わせても

面白そうなのだが、残念ながら手持ち夜景モードとエフェクトの

両者を組み合わせる事が出来るカメラは希少(または皆無?)

だと思う。

★踊り撮り

独自用語。

夜景、特にライトアップや花火の撮影ではスローシャッター

撮影が必須となる、まあ、夜景・ライトアップ等は静止被写体

であるから上記「手持ち夜景(連写合成)モード」や、超高感度

で対応可能であるが、花火等の動体は長時間の光の軌跡が必要と

なる為、一般的には三脚を使わない限りは撮影出来ない。

しかし、現代の花火系イベントは「一極集中化現象」により

大変混雑する。混雑での死亡事故や爆発事故もあった事から

警備や保安にも手間やお金がかかり、花火イベントの数が

減っている事もまた、一極集中化の悪循環に繋がっている。

で、人ごみの中で三脚を立てていたら周囲に非常に迷惑であるし、

あるいは醜い「場所取り合戦」が繰り広げられ、マナーの低下が

社会問題にもなって、ニュース等でも多数報道されている。

よって、近年のWEBや雑誌等での花火撮影ノウハウ記事等では

「三脚を使う場合はマナーに注意するように」と強く喚起して

いるのだが、なかなかそういう記事を読んだり、風潮(世情)

を理解している人は少ない。まあ、そういう点には無頓着な

人達が平気で三脚を立てて場所を占有する等のマナーの悪さを

引き起こしてしまう訳だ。これは困った話である。

(逆に言えば、マナーやモラルに無頓着だからビギナーなのだ)

で、本題の「踊り撮り」だが、三脚(や、ジンバル等)を

使わない花火撮影技法である。

これは、長時間の露光間(撮影中)に様々なアクション(動作)

を起こす事で、通常の三脚等使用での花火撮影では得られない

効果を得る事である。

旧来の三脚技法においても「露光間ピントずらし」および

「露光間ズーミング」と呼ばれる特殊技法が存在していた。

これらは、”読んで字の如し”なので説明は省略する。

振りながら撮影する技法だ。これにより、本来直線や曲線と

なる光の軌跡がカメラ(レンズ)を振る事で様々に変化して

非常に面白い。熟練すれば、なんらかの形状を描く事も可能

ではあるが、花火は静止光源では無いので、文字や意味のある

図形等を描くのは、まあ不可能であろう。

これには表現力の増強のみならず、必ず手ブレしてしまう

事への対策という意味も含まれている。(意図的に揺らせば

手ブレしている事はわからない)

余裕がある、前述の露光間でのピントずらしやズーミングを

組み合わせても、さらに面白い効果が得られる事であろう。

ちなみに、何故「露光間」の様々な技法が存在するか?と

言えば、これは勿論「表現力の増強」を狙っての事なのだが、

もう1つ、花火撮影はB(バルブ)で、シャッターを押して、

また離す、という動作の繰り返しである。このタイミングは

極めて重要だが、何度も花火撮影を繰り返すと、タイミングも

わかってくる、そうなると、技法(テクニカル)的には、

花火の撮影は「極めて退屈」なのだ。三脚で固定して設定も

変えないカメラをシャッター(またはレリーズやリモコン)

のON/OFF操作をしているだけなので、技法的な側面からは、

何の工夫も楽しみも無い訳だ。

初級層で花火撮影経験が少ない人ならまだしも、中上級者層は

花火の撮影は何度もある。退屈な撮影で、しかも正しい設定を

行えば、誰が撮っても殆ど同じように花火が綺麗に撮れてしまう。

これでは「差別化」にもならない。そこで、様々な「露光間」の

技法等を併用する事で、テクニカル面での不満点を解消したり

個性的な花火撮影が出来る事で「差別化」や「表現」を得ようと

する訳である。

私は花火撮影は業務撮影(イベントの記録撮影)の場合以外の

「趣味撮影」では三脚を使用しない事が多かった。

花火などは三脚を立てれば誰にでも撮れる被写体だ、殆ど練習

にもならないし、花火イベントでの撮影マナー向上の為にも、

手持ちスタイルでの花火撮影は初級中級層には推奨である。

なお、花火等とは別の分野においてライブ撮影やイメージビデオ

等でも、動画撮影中にビデオカメラを左右に振る「踊り撮り」が

近年において流行している。これも表現力の増強ではあろうが、

場合により、手持ち花火撮影と同様「手ブレの問題を解消する」

為の技法であるかも知れない。なお、ごく近年では、小型の

安定装置(ジンバル、スタビライザー)が動画撮影用途に

普及してきているので、動画の「踊り撮り」は、今後はむしろ

減っていく可能性も高い。

★間欠連写

やや一般的な独自用語。

2010年代前半頃までの「高速連写カメラ」は、カメラ内部の

バッファメモリー容量が小さく、かつメモリーカードへの

書き込み時間もかかる為、せっかくの高速連写が、ものの

数秒で速度低下して(または止まって)しまう事が良くある。

(一眼、ミラーレス)も増えてはいるが、まだ数は少ない。

そこで、これらの連続撮影枚数が十分では無い高速連写機を

使う場合には「間欠連写」が基本である。

適当にシャッターボタンから指を離し、間欠的に連写する

という単純な技法だ。

シンプルだが、メリットは大きい。

・連写枚数の制限をある程度緩和できる。

(休んでいる間に、バッファからのカードへの書き込みが

ある程度進み、連続高速連写が復活する)

・露出値を再調整できる。

(長時間の高速連写は、その間、被写体の位置も大きく変化

する場合がある、屋外では被写体に当たる光も変化する

場合があるので連写中に露出が合わなくなる、これを

間欠連写することで、AE(自動露出)を適宜リセットする。

なお、ごく稀に、連写中にもAE追従できる高性能な機体も

存在するが、殆どのカメラはAE追従は出来ない)

・AF精度を再調整できる。

(優秀な「動体予測コンテニュアスAF」機能を使ったとしても、

動きの速い被写体には追従できない場合もあるし、いくら

AF測距点の多いカメラでも、動体では測距点を外してしまう

場合もある。こういった際、連写を休んでいる間にAFを

中央測距点等に再度合焦しなおし、ピントが合った状態で

連写を再開する)

・むやみに連写枚数を多くしない

(近年の秒10コマ以上の連写機能を使うと、ワンシーン10秒間で

100コマもの撮影になる、スポーツの各レース等で、20~50

シーンも繰り返すと、撮影枚数は計2000~5000枚ともなる。

これではさすがに撮り過ぎであり、後の編集が大変であるし、

多くのカメラのバッテリーも、そこまでの枚数は持たない。

あまりダラダラと連写せず、肝心な部分だけを連写で押さえる

という意味もある)

という事で、「間欠連写」技法は必須である。

★連写合成機能

一般用語。

連続撮影した複数の写真を画像処理的に合成し、特定の用途や

目的に役立てる機能の総称。

具体的な目的には以下がある

1)輝度差を減らすまたは調整する(HDR合成等)

2)ノイズを減らす(マルチショットNR等)

3)連写ブレ防止(手持ち夜景等)

4)解像度(画素数)を上げる(リアルレゾリューション等)

5)ローパスフィルターと同様な効果を得る(ローパスセレクター等)

6)被写界深度の調整(フォーカスブラケットと深度合成等)

7)被写界深度(ボケ量)の調整(ぼかしコントロール等)

8)パノラマ合成(スウィングパノラマ等)

9)Dレンジ系エフェクトへの応用(リッチトーンモノクロ等)

10)合焦速度・精度の向上(空間認識AF等)

・・といった機能がすでに実現、一部のカメラに搭載されているが、

この連写の応用は、これら以外にも想定できる(例:動体の連続

記録や動感の再現、被写体切り出し合成、写真の3D化、ボケ質の

向上(擬似アポダイゼーション)等)

従来は「デジタルカメラ」といっても、ただ単に旧来の銀塩写真を

デジタル記録化しただけの様相があったが、ここのところ上記の

ような「デジタルで無いと有りえない」機能が増えてきているのは

カメラがやっと本来の意味で「デジタル時代」に突入してきている

と言う事で好ましい状況だ。

これら以外にも、ライトフィールド等のまったく新しい映像記録

概念が出てきており、そのあたりの発展も期待したいところだ。

課題はむしろユーザー側にあり、これらのデジタル的新機能を

ユーザー側が理解し、使いこなせるかどうか?という点だろう・・

(注:ライトフィールド技術も、ユーザーから全く理解されずに

残念ながら、現在では市場から撤退してしまっている)

★外部(単体)露出計、色温度計、(超音波)距離計

一般用語。

これらは、カメラ以外の外部装置(計測機)として、稀に必要な

場合があり、銀塩時代から業務撮影分野では一般的であった。

ただ、1点注意点であるが、これらは「写真用途専用品」で

あると、若干高価であり、アマチュアレベルでの使用は価格的

や使用頻度的にはあまり適さない。

具体例を挙げれば、外部露出計は写真用途品の場合は、F値、

シャッター速度、ISO感度等の計測が一目瞭然で便利ではある。

定番中の定番の超ロングセラー商品だが、若干高価なのが課題だ。

ただ、この機器で計測しているのは、その場の照度「フート・

キャンドル値」のみであり、これは照度単位の「ルクス」や

カメラの露出単位の「EV」値に、特定の計算式で変換可能だ。

だから変換式を知ってさえ言えば、安価な「工業用照度計」

(数千円位からある)を使っても、写真の露出(入射)は計れる。

しかしこの計算は暗算では難しいので、実用的には写真専用の

(入射)露出計を使わざるを得ない訳だ。

まあでも、一般用途ではカメラ内蔵の反射露出計+露出補正操作

で十分である。

銀塩時代では、フィルムによる対応色温度(≒ホワイトバランス)

は固定であったので、それを現場の照明状況に合わせて、カラー

補正フィルター等で調整する為、このような機器が必要なケースも

あったが、デジタル時代の現代ではホワイトバランスのマニュアル

調整で事足りてしまう場合が多く、現行の色温度計の製品は少なく、

あったとしても精密計測や多機能化で高価な機器となっている。

まあ、あまり現代の写真撮影には、必要としない機材であろう。

(私は近年では、LED照明等の色温度計測に使った場合があるが、

写真用色温度計の受光部は大きく、小型のLEDは、測る角度で

色温度が変わってしまう模様で、少々難しい)

「距離計」は、カメラにおいては、もっと用途が少ない。

銀塩時代のクラッシック・コンパクト機(例:ローライ35)では

距離計を搭載しておらず、目測でMFを設定する必要のあるカメラ

もいくつか存在していた。それらの機体をマニアックに使う為に、

銀塩時代に、工業用(超音波)距離計を数千円で購入して使用

していた、それで被写体までの距離を測り、MFを設定するのだ。

だが現代、銀塩機で撮る事も、もう無くなり、その距離計は

どこかにしまいこんで見つからなくなった(初期の本ブログで

紹介していたと思う)

現代では、工業用超音波距離計は安価で2000~3000円からある、

さらには、工業用レーザー距離計ですらも4000~5000円程度

から買えるので、業務用途ではなく、趣味の範囲でも買えない

訳では無いのだが、いかんせん用途は少ないであろう。、

写真撮影に用いるならば、他の距離指標のあるAF機を持ち出せば

被写体までの距離は簡便に測れるのだ。

余談だが、銀塩末期の2000年頃、カメラマニアの集まりに私は

超音波距離計を持ち出し、それで距離を測ってローライ35で

写真を撮っていた。周囲のマニアが「それは何の機械ですか?」

と聞いてきたので、私は茶目っ気を出し

「この機械で美女のスリーサイズを測れるのです」

とウソを言うと、周囲の男性マニア達が目の色を変えて殺到、

「どこで売っているのだ? いくらだったら売ってくれるのか?」

など、大変な事になった(汗)

まあ、超音波距離計でも使い方を工夫すればスリーサイズが

測れない訳では無いのだが、できれば巻尺で測りたい(笑)

なお、近年では、超音波やレーザー距離計に変わり、

「TOFセンサー」という物が発達してきている。まだ発展途上だが、

これは多数の距離を同時に計測できるものなので、遠い将来

にはカメラにも搭載されて、AFの補助になるかも知れない。

★手動ズーム

一般用語。

対義語としては「電動ズーム」だ。電動ズーム(またはパワー

ズーム等とも言う)は、銀塩時代からコンパクト機や一部の

一眼レフ用ズームレンズで採用されていて、近年においては、

ほぼ全てのデジタルコンパクト機や、一眼やミラーレス機の

初級ズームレンズの一部に使用されている。

ただ、写真撮影的に言うと「電動ズーム」は、ズーミングの

精度(細かい調整が困難)が課題であったり、ズーミング速度的

な面(遅い)で使いにくく、一眼レフ用の高性能ズームレンズは、

ほぼ全てが「手動ズーム」仕様となっている。

ここはまあ良いのだが、問題は近年のロングズーム・コンパクト

機(=広角端24mm前後から望遠端700mm前後のズーム比が大きい

レンズ固定型コンパクト機)の手動ズーム機構が、ほぼ完全に

廃止されてしまった事だ。

最後の製品は、私が把握している限り、FUJIFILM X-S1(2011)

である、フルサイズ換算24~624mmの手動ズーム機だ。

やむなくこの機体を業務用途(ボート競技、遠距離イベント等)

に使っているが、そろそろ耐用年数や仕様老朽化寿命が厳しい。

だが、手動ズームの後継機が無いので、古い機体だが、やむなく

使い続けている状態だ。

電動ズーム機の中にも、機能リングにズームをアサインできる

機種もPanasonic機等で存在するのだが、無限回転式リングでは

手指の感触でズーミングを行いにくい(例:瞬時に最大望遠に

する為、有限回転式手動ズームを、いっぱいにまで廻す等の

撮影技法が存在する。またズーミング焦点距離を保持しながら

カメラの電源ON/OFFが任意だ、電動ズーム機では、電源OFF時に

収納位置まで戻ってしまい、再度の電源ONで所望する焦点距離に

なっていない→これは自動復帰機能を用いても遅くてNGだ)

手動ズームは、存外に製造コストがかかる模様で、コストダウン

からの各社の電動ズーム化の措置だとは思うのだが、使い難い

事は確かであり、困った傾向だ。

X-S1以降、手動ズーム搭載のロングズーム機が復活する事を

待ち望んでいるのだが、それがなかなか出て来ない。

なお、手動→電動化は、「技術の進歩である」とは言えない、

もしそれが正しいならば一眼レフ用のズームも全て電動化されて

しまう訳だ、そうならないのは、手動のメリットが大きいからだ。

結局あくまで製品仕様の企画設計上のコンセプトで電動ズームを

採用しているに過ぎない、手動化でコストがかかり、価格が高く

なるのであれば、購入者側がそれを容認すれば良いだけの話だ、

ロングズーム機での手動ズーム復活を熱望する次第である。

★手持ち限界望遠焦点距離

独自概念。

例えば前述の現代のロングズームコンパクト機で光学ズームと

デジタルズーム等を併用すると、簡単に2000mm級以上の換算

焦点距離が得られる。デジタル一眼レフでは、デジタル拡大

機能は殆ど搭載されていないので換算1000mm級以上の画角を

得る事は容易では無い為、近年での野鳥撮影分野や、フィールド

(自然観察)分野では、大きく重く高価なデジタル一眼システム

を使わず、このようなロングズーム機を主力またはサブ機と

して併用するケースを良く見る(特に、自然観察員等の業務

撮影分野では、ほぼ100%、ロングズーム機を使用している。

今時、一眼レフと600mm望遠等で趣味的に野鳥を撮っている

のは、シニア層を中心としたアマチュアのみだ。が、機材が

重すぎて三脚必須で、鳥も追えない→効率的な撮影が出来ない

のみならず、殆ど写真も撮らず、機材談義をしているだけだ)

同様にミラーレス機でも、デジタルズームやデジタルテレコン

機能を容易に使える、例えば、μ4/3機に400mmレンズを

装着し、デジタル拡大で8倍を加えれば、それで6400mm相当の

超々望遠画角が得られてしまうのだ(下写真は6400mmで

手持ち撮影、手ブレ補正機能は無し)

こうした超々望遠画角では手持ち撮影が壊滅的に困難である。

勿論手振れ補正機能をONし、手動焦点距離設定も調整し、

さらには、その換算焦点距離に相応する高速シャッター

(例:2000mm相当であれば、1/2000秒以上)

を得る為に、日中であってもISO感度を適宜高めるのだが、

そういう措置をしても、超々望遠画角ではブレが止まらない。

ほんの僅かなカメラの角度のブレが、遠距離の被写体を撮る

角度の大きなズレに繋がるからだ。そして、この超々望遠の

焦点距離領域では手ブレ補正機能も、まともに動作しない。

以下、超々望遠焦点距離と実際に被写体が写る角度(対角線画角)

を対応させてみよう(注:35mm判フルサイズ換算)

1000mm→約2.4度

2000mm→約1.2度

3000mm→約0.8度

4000mm→約0.6度

5000mm→約0.5度

6000mm→約0.4度

・・となり、これは非常に狭い角度しか写らないという事だ。

この超々望遠域でどこまで手持ち撮影が可能か?は手ブレ補正の

有無などにはあまり関係が無く、殆ど撮影者のスキル(技能)で

決まってくる。そしてこうした超々望遠域では常に被写体は大きく

揺れてファインダー等に写っている、だからフレーミンングすらも

ままならない訳だ。たまたまフレーミングが合って撮れる場合も

あるだろうが、あくまでそれは「偶然」だ。

よって「手持ち限界の最大望遠焦点距離」は一概には決まらない、

ただ、これは興味深い実験だと思うので、各自「どこまで焦点

距離を伸ばしたら、手持ち撮影の限界を超えるのか?」は

やってみると面白いであろう。

ちなみに、私が何度もこれを実験した結果では、私の場合の

「手持ち限界望遠焦点距離」は、およそ1500~1600mmとなった。

これを超えると、もう偶然でしか撮れない。

で、もう1つ超々望遠撮影には難しい要素があって、概ね1000mm

の焦点距離を越えると(=撮影対角線画角が、2度程度となると)

カメラを(遠くの)被写体に向けても、まずそこに求める被写体

は存在しない、手持ちでは、2度以下という狭い角度に、正確に

カメラを向ける事が出来ないからだ。

ただ、ここもスキルにより限界値を上げる事は可能だと思う。

ゴルゴ13ばりに、正確にターゲットを視野に捉える訓練を積めば

1000~1500mmの超々望遠域での手持ち撮影は、無理な話では無い。

次回は、「ルール・法則編」の用語解説を行う。