新規購入等の理由で、過去の本ブログでは未紹介の

マニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回も引き続き未紹介レンズを4本取りあげる。

----

さて、まずは最初のレンズ

![c0032138_19322038.jpg]()

(中古購入価格 1,000円)(以下、MC135/2.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1970年頃のMF単焦点望遠レンズである。

ミラーレス・マニアックス第67回記事で全く同型のレンズを

紹介しているのだが、本レンズは別の個体だ。

何故同じレンズを2本所有しているのか?は、本レンズは、

行きつけの中古店で買い物をした際、おまけにつけてくれた

物であるからだ。「これは持っていますので、いりません」とは

なかなか言い出し難く、加えて「もしかしたら、所有している

物とは微妙に仕様が違うかも」と言う期待もあって、ありがたく

頂戴する事とした。まあ、本レンズ自体の価格はゼロ円かも

しれないが、他の買い物の金額もあったので、便宜上1000円

という入手価格にしておこう。

![c0032138_19324428.jpg]()

(1960年代~1980年代頃)の一眼レフユーザーの多くは

まずカメラと一緒に50mm標準レンズを買い、続く交換レンズは、

特に「望遠レンズが欲しい」というニーズがあった為、次に

購入するレンズはたいてい135mmとなった、という状況がある。

よって販売数は多く、その後の時代でも中古流通数(玉数)は

極めて多かった。

2000年代以降のデジタル時代では、このようなオールド単焦点

135mmは不人気だ。現代のデジタル一眼レフへは装着が困難だし

ミラーレス機ならば、まあ容易に使えるが、ビギナー層が苦手と

するMFレンズだし、さらに言えば、「現代の標準ズーム又は

望遠ズームに含まれる画角であるから不要」と思うであろう。

初級層では、写真撮影を平面的な画角の変化でしか捉える事が

出来ないので、このように、自身が既にズームに内包して

持っている画角(焦点距離)のレンズを別途買う、という

ケースは、まず有り得ない。

結果的に「大放出時代」の2010年前後からは、こうしたオールド

135mmの相場は大きく下落し、普及版(開放F2.8~F3.5)で

あれば、現代では二束三文の中古相場(1000円~4000円)だ。

ここまで相場が下がると、「安かろう、悪かろう」と初級マニア

層ですらも反応しなくなるので、中古は非常に購入しやすい。

が、安いのは性能が低いからでは無い、あくまで市場ニーズとの

バランス感覚での相場に過ぎず、つまり、多くの人が欲しいとは

思わないから、相場が安価になっている訳である。

買い易いレンズである為、私も、この時代の135mmオールド

望遠は都合10数本持っていて、いずれ機会があれば、撮り比べ

の記事も書きたいと思っている。

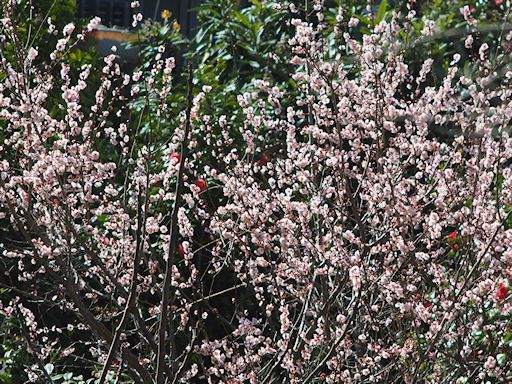

![c0032138_19324466.jpg]()

初級マニア層等では「オールドレンズは写りが悪い」と思って

いるかも知れないが、実際にはそういう事もなく、上手く使えば

かなりしっかりと写る。

また中級マニア層等では、レンズの欠点がわかる「目利き」が

出来る為、オールドでも現代レンズでも、それらの欠点を

鬼の首を取ったかのように指摘する人達も居るのだが・・

まあ基本的に、レンズは完璧な性能なものは有りえない。

まず光学的な収差は全てを良好に補正する事は技術的に難しい、

だから、何かの性能を得ようとすれば、他の何かが犠牲になって

しまう事は多々ある、これを技術全般では「トレード・オフ」と

呼んでいる。だから全ての点で完璧なレンズ(やカメラ等)は

存在しないのだ。(カメラで言えば、超高性能の機体は作れる

かも知れないが、大きく重く高価という三重苦が、のしかかる)

次いで、ユーザー側の心情あるいはスキル(技能)の問題がある。

欠点を指摘する事は多数のレンズを使用する等の経験を積めば

可能だ、だからこそ簡単に欠点を指摘しまうのであるのだが、

そこからさらにスキルアップを目指すのであれば、レンズの

長所と短所を個別にそれぞれ理解し、深いレベルで考察し、

その長所を活かす為の被写体や撮影技法を模索していく事が

本筋ではなかろうか?

すなわち、上級層、上級マニア層、職業写真家層ともなれば、

いちいちレンズやカメラの欠点を責め立てるようなことはしない。

それらの欠点を回避して、良い所(長所)を生かして、機材の

性能をフルに発揮できるようにするように目指す事が、上級撮影

技法(技能)の真髄であるからだ。

別の言い方をすれば、機材の欠点を責めているだけでは、自身が

その欠点を回避できるスキル(技能)を持たない事を公言して

いるのと等価であり、格好悪い、あるいは「まだまだ」という

風に見られてしまう、という事である。

![c0032138_19324477.jpg]()

古くから存在する、4群4枚のペッツヴァール(改)型や、

この時代のオーソドックスな望遠設計での、5群5枚より

若干複雑な設計である。これには姉妹レンズMC135/3.5の

4群4枚との差別化の意味もあるかも知れない。

だが、シンプルな構成である事には変わり無く、本レンズや

他のオールド望遠レンズの構成では、基本的な特徴として、

画面中央部の解像力(球面収差等の補正)に優れ、加えて

口径比(開放F値)をある程度明るくできる。

反面、像面湾曲等の補正が困難である為、写真表現的に言えば

「ボケ質が悪化する」特性がある。

これらをカバーしようとする際、まず現代のμ4/3機を使って

画面周辺の収差が多い部分をカットしてしまう。

次いでボケ質の劣化については、例えばできるだけ平面的な

被写体を選んで背景前景ボケを出さないようにしたり、

あるいは絞り値や撮影距離を変える(つまり被写界深度を

微妙に調整する事)と、これに関係して背景の図柄を構図的に

選ぶ事の、いわゆる「ボケ質破綻回避技法」を必ず併用する。

これらの為には、実絞り測光でかつ解像度の優れた高精細

EVF搭載機を使用するのが良い。

こうした理由から、今回はOLYMPUS OM-D E-M5Ⅱを母艦として

使用している。

構成枚数の少ないレンズならば屈折面も少なく、収差補正の

設計上の意味では不利ではあるが、反面、光路透過率が向上

するので、コントラストの低下は本来ならば起こり難い。

ただし、ここはコーティング性能との絡みが大きく、優秀な

コーティングは、まだこの時代の製造技術では困難であるから

結果的に内面反射での逆光時のコントラスト低下やフレアは

避けられない。

ここの課題の回避は、まず被写体光線状況に配慮する事であり、

簡単に言えば、逆光では撮らない、または曇天や雨天などでの

低コントラスト光源の状況を主体に使用する事である。

また、こうしたオーソドックスな回避技法を用いず、レンズの

欠点を承知の上で、無茶なボケ質を出してみたり、逆光時の

低画質を得るというのも、レンズを単なる映像記録的に高画質を

得る為の「Hi-Fi機材」とは思わず、「写真表現的なツール」と

見なせば、こうした「Lo-Fi的技法」はそれなりに意味がある。

そういう場合は、低コントラスト化した画像と絡めて、Dレンジ

系のエフェクト(画像加工)と組み合わせてみることも、原理

的には十分に意味を持つ。

![c0032138_19324488.jpg]()

あり、必ずしも描写力に常に不満を持ちながら使うものでは無い。

----

さて、次のレンズ

![c0032138_19325972.jpg]()

(ジャンク購入価格 500円)

カメラは、CANON EOS 30D (APS-C機)

2000年発売の普及版AF望遠ズーム、銀塩時代のレンズであり

勿論フルサイズ対応だ。

純然たる「ジャンク品」での購入であり、ズームリングが

故障していて空回りする。しかしレンズ先端の鏡筒部を

指で引き出せばズーミング可能である為、多少手間では

あるが、撮影不能では無い。

他に特に問題点は無い、レンズにカビや傷、ゴミも無く、

描写力のチェックの為に購入してみる事とした。

価格は故障品故に500円と安価であった。

![c0032138_19330972.jpg]()

であり、望遠端300mmで最短撮影距離は1.5m、マクロ切り替えで

95cmまで寄る事ができ、この時、最大1/2倍マクロとなる。

(注:公式仕様では、そう書かれているが、机上で計算して

みると撮影範囲は約11cmx8cmと、約1/3倍マクロとなった。

この差は、高倍率ズームやIF仕様ズームの場合、撮影距離に

応じて、画角が微妙に変化する設計の場合があるからか?

銀塩末期のTAMRON高倍率XRシリーズ等で同様の事例がある)

フィルター径φ62mm、重量435gと、300mm級レンズと

しては小型軽量だ。

ちなみに、同スペックの後継機のTAMRON SP70-300/4-5.6

Di VC USD(A005、本シリーズ第6回記事)は、重量765gと

2倍近くも重たくなっているし、マクロモードも無い。

(その替わり、手ブレ補正&超音波モーター内蔵だ)

描写力は、流石にSP仕様のA005には負けてしまうのだが、

本レンズもさほど悪くは無い。それでいて500円は超お買い得

であるが、故障レンズであるが故に、やはり実用的には苦しい。

![c0032138_19331065.jpg]()

良く登場しているが、2010年前後の大放出時代が一段落した

2010年代前半以降、MF/AF問わず銀塩時代の望遠ズームの

ジャンク品あるいはB級品の売れ残りを良く中古店で見かける。

そうしたものを見かけると良く購入していて、1000枚から

3000枚程度撮って、一通り描写力を見た後は、周囲の初級者

またはマニア等に無償で譲渡してしまうケースが良くある。

(ただし、気に入ったレンズは残すようにしている)

これは、所謂「テストマニア」的な志向性ではあるのだが、

テストマニアの場合、沢山のレンズの処置に困ってしまう

事が多いし、それを嫌って、借りて写すのでは、自分でお金を

出していないが故に、借りた所に気を使うなど、正当な評価が

出来ない恐れもある。なのでまあ、私のこの方式であれば、

あまりこうしたジャンクレンズも残らず、描写力のチェックが

出来る訳だ、勿論評価結果はノート(実際にはPCのエクセルだが)

にまとめてあるし、こうやってブログ記事も書き残している。

つまりこうした記事は、自分自身のデータベースとしての役割も

持っている訳だ。

加えて「弱点回避」の練習の為の教材としての用途もあるのだが

それについては長くなる為に、また別記事で説明しよう。

![c0032138_19331080.jpg]()

5000円前後と、あまり高価では無いと思う。なにせ現代では

こうした銀塩時代の普及版望遠ズームは不人気なのだ。

だがまあ、本レンズは描写力に優れる後継のSP仕様のA005型の

ほんの数年前まで発売されていたレンズである、普及版とは言え

あまり滅茶苦茶に酷い描写力では無い。

ボケ質も悪く無いし、マクロ並みの近接性能も長所である。

ビギナー層であれば、「安かろう、悪かろう」と他のオールド

ズームを含めて思い込んでしまうかもしれないが、全てがそういう

類でもなく、本572Dは、まあ意外にお買い得なレンズになりうる。

弱点として、手ブレ補正や超音波モーターが入っていない事が

初級層には気になるかも知れないが、まあそういう機能は

無かったとしても普通に写真を撮る事は勿論できる。

手ブレは、明所では全然問題無いだろうし、AFの遅さや精度の

悪さは、いっそMFで撮ってしまえば何ら問題は無い、すなわち

撮影側のスキル(技能)で、なんとかなる類の弱点だ。

例えば、今回使用機の古い(同時代の)EOS 30D等と組み合わせて、

過酷な環境で、いつ壊しても惜しくないような「消耗システム」

として使うのも有りかも知れない。

----

さて、次のシステム

![c0032138_19332495.jpg]()

(製作費用 約200円=ボディキャップ代)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

これはレンズでは無く、自作のピンホールである。

ボディキャップにドリルで穴を開けて、小さい(約φ0.2mm)

針穴をあけた黒い紙を貼っただけの簡単な工作だ。

自作品の話は、何度かピンホール関連の記事で述べていたが、

銀塩時代に作った古い物だったので、しばらく紛失していた。

近年、カメラ用品の箱の中から、やっと発掘する事が出来た

ので、久しぶりに実写してみる事とした。

![c0032138_19332451.jpg]()

効くPENTAX LX(銀塩一眼第7回)と良く組み合わせて使った。

![c0032138_19341363.jpg]()

PENTAX KPを母艦に選んだのは最大ISO感度が82万と高く、

ライブビューモードであれば快適に撮れそうであったからだ。

なお、これまでミラーレス機PENTAX K-01をピンホール母艦に

良く使っていたが、今回は、KPもその目的に使えるか否かの

テストの意味もある。

![c0032138_19342257.jpg]()

ピンホールの写りは、針穴の精度(真円度)で、ほぼ決まって

しまい、自作だとそう簡単では無いのだ。なにせ針穴は通常は

1発勝負である。「エイッ!」と開けた穴が、なんだか歪んで

いたり、穴径がおかしかったりしたら、妥協してそのまま使うか、

あるいは、また1から穴の開けなおしだ。

KPの超高感度のライブビューモニターでは、ピンホールでも

問題なく画像が写る。これが少し前の時代の普及一眼レフでの

感度12800程度だと、ゲイン(増幅率)が足らず、モニターが

暗くなってしまう事もある。

勿論、光学ファインダーはF225では真っ暗で何も見えない、

ライブビューを使うしか無いのだ。

露出モードは絞り優先で十分だ、KPは感度が高いので、

手持ちで難なく撮影が可能である。

なお、KPは超高感度機とは言っても、若干の設定操作が必要だ。

具体的には、まずAUTO-ISOで使う場合は上限感度を念の為に

拡張して82万まで高めておく。

次いで、ISO切り替わりの低速限界設定が必要だ。これを

TVモードにする場合はシャッター速度を入力する必要がある。

ピンホールの焦点距離は約45mm(Kマウントのフランジバック

長にほぼ等しい)であるから、この換算画角はAPS-C機で

1.5倍となり、約70mm弱だ。

よって、初級者層での一般的な手ブレ限界速度は1/70秒。

手ブレ対策に自信があるならば低速限界を1/60秒とすれば良い。

で、手ブレ補正機能がONされている場合は、中上級者クラスで

あれば、さらにこれを1段下げて1/30秒程度としておく。

ただし、この場合、手動焦点距離入力を45mmにセットする

事を忘れてはならない、さもないと手ブレ補正が正しく効かない。

手動焦点距離入力を行えば、低速限界設定はAUTOでも十分だ、

ここで手ブレ対策に自信があれば低速限界設定をSLOWにすると

感度の切り替わりが抑制され、つまり結果的にノイズが減る。

手ブレに自信が無ければ、FASTまたは標準とすれば、感度の

切り替わりが速く、手ブレしにくいが、反面、感度が上がり

すぎてノイズが発生しやすい。

AUTO-ISOで使わない場合は、上記手ブレ限界速度に配慮

しながら、KPの機能ダイヤルにISO直接変更機能を割り振って

被写体状況に合わせ、ISO感度を頻繁に手動調整する。

こうしたKPの設定や概念がスラスラと理解できなければ、

せっかくの超高感度も内蔵手ブレ補正も何も役に立たない。

KPは超高機能な中上級機であり、利用者のスキルも、かなり

高いものが要求されるのだ。だが、こうしたISO関連の機能は

PENTAXの普及機にも入っている筈だ、でも恐らくは初級中級

ユーザーの誰もこれらの事を理解していない。

要はカメラの性能は、カタログスペックだけでは決まらず、

その殆どが、利用者側のスキルに依存するという事なのだ。

このあたりは前述のレンズの欠点回避の話と同じ、まあつまり

どんな場合でも、ユーザー側の責務であると言う事だ。

![c0032138_19342264.jpg]()

表現力の増強とバリエーションを意識してエフェクト機能を

併用する事が、デジタル的な概念である。

デジタルでは、銀塩時代とは根本的に写真に対する考え方を

変えなくてはならない事は言うまでも無い。

で、PENTAXにはエフェクト機能に優れるカメラが多いのが

特徴ではあるが、この目的であれば一眼レフよりもミラーレス

機が有利だ。EVFや背面モニターでエフェクトの撮影前確認が

可能であるが、光学ファインダーではこうはいかない。

しかしPENTAXのミラーレス機は現在では事実上終焉している。

一応K-01を使えばピンホールとの相性は良いのだが、今回は

あえて使っていない。

だが、KPであっても、嬉しい事にライブビューモードで

あれば、エフェクトの撮影前確認が可能なのだ。

まあでも通常レンズでライブビューを使う訳にはいかない、

何故ならば、カメラの構え方が理想的ではなく手ブレしやすく

ライブビューのコントラストAFではピント精度も速度も酷い

からである。おまけにAFレンズでは、PENTAX機ではライブ

ビュー時に、「ガタピシ」と音がして、気持ち悪い。

(注:他社機でも同様の課題が多い)

だから一眼レフで通常レンズでのライブビュー使用は、

極端なローアングル撮影や、セルフィー、動画撮影等の

特殊な状況を除いて、有りえない話だ。

(注:近年のビギナー層では、一眼レフやEVF搭載ミラーレス

機で、通常撮影でも全てライブビューを使う人が多すぎる。

これは様々な撮影技法の面で不利なので、通常撮影の場合は、

必ずファインダー/EVFを用いる事が望ましい)

だが、ピンホールでは好まざるに係わらず、ライブビューで

無いと撮影不能だ、ちなみに勿論ピンホールはAFでは無いので

そこに係わる問題点は回避できる。

でも、正しくカメラを構える事ができず、手ブレはしやすくなる、

F225と非常に暗いピンホールでのその問題は深刻ではあるが、

前述のISO感度設定を厳密に行っておけば怖がる必要はない。

まあ、いずれにしてもピンホールの自作も、カメラの高度な

設定も、決して初級者向けでは無いので、こういう遊び方は

中上級者あるいはマニア向け、としておこう。

----

さて、今回ラストのレンズ

![c0032138_19343140.jpg]()

(中古購入価格 94,000円)

カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2016年に発売されたフルサイズ対応大口径AF中望遠レンズ。

(以下、A85/1.4と略す)

ちなみに、ARTラインに属している単焦点は手ブレ補正機能が

入っていない。私は逆に、その「硬派な潔さ」に賛同していて、

ARTラインの単焦点レンズは、近年重点的に購入をしている。

過去記事での紹介は、A50/1.4(本シリーズ第2回)

A135/1.8(本シリーズ第6回)がある。

![c0032138_19343179.jpg]()

SIGMA 85mm/f1.4 EX DG HSMが存在する(未所有)

型番が似ているが、後継の本レンズとは、ずいぶんと

スペックが異なる模様だ。

簡単に差異を述べると、旧型は8群11枚、フィルター径φ77mm

最短撮影距離85cm、重量725g、定価94300円であるが。

新型A85/1.4は、12群14枚、フィルター径φ86mm、

最短撮影距離85cm、重量1130g、定価16万円である。

他の差異としてはマウントがあって、新型は、CANON EF、

NIKON F(電磁絞り)、SIGMA SAのみであるが、

(注:2018年になってSONY Eマウント版が追加された。

今後、新Lマウント版の発売の可能性が高い)

旧型は、SONYα(A)、PENTAX K版も販売されていた。

新型は「大きく重く高価である」と言う、いわゆる「三重苦」

レンズとなっているのだが、さて、写りはどうか・・?

![c0032138_19344420.jpg]()

だとは思うが、本記事ではポートレート撮影は行っていない。

まずは人物撮影は依頼(業務)撮影である事が多い、そんなに

いきなりに重要な撮影に、不慣れなレンズを持ち出す訳には

行かない。少なくとも何年かは使用して、レンズの特徴や

欠点等のクセを完全に把握しない限りは、遊び(趣味)撮影に

しか使えないのだ。

職業的なモデルさんでも雇って撮れば、まあレンズのテスト

にはなるが、その場合、モデルさんの魅力に写真が負けてしまう。

つまり、そうした写真は、誰もボケ質やら描写力等は見ておらず、

ほとんど美しいモデルさんばかりに気を取られてしまう。

だからまあ、例えば作品の提出に困った場合など「美人を撮って

しまえば、それで誤魔化す事ができる」という逃げ道にもなって

いるので、私も以前はそういう事をやったこともあったが、

あまりに「被写体の勝ち」の状態なので、自身の手柄にならず、

近年では、そういう方法論は好まなくなってきている。

さらに重要な点だが、私の昔からの持論では、85mmのF1.4級は

「被写界深度が浅すぎてポートレートに向かない」と言う点が

ある。絞り開放での撮影では、撮影側も被写体側も、ほとんど

微動だにしない条件が必須となり、撮られる側も、職業モデル

等の専門的なスキルが必要となる。趣味撮影でもモデル撮影会

などでは、それは有効かもしれないが、依頼撮影(業務撮影)

では、必ずしもそうした恵まれた条件ばかりでは無いであろう。

撮られる経験が殆ど無い人物も被写体にせざるを得ないのだ。

一般的には歩留まりが悪い(つまり、成功率が低い)と言う

事になり、表情が良くてもピントが甘い写真などが沢山あると

撮った後で、がっくりと来てしまう。まあ、趣味で撮っていて

500枚に1枚でも良い写真があれば、それで良い、と言うならば

ともかく、依頼撮影等では適切な品質の写真が多数納品出来ない

と非常に困るのだ。

では、被写界深度を稼ぐ為に、少し絞って使うのはどうか?

まあ、MTF特性の向上や、ボケ量・ボケ質のコントロールの

意味からは、そう言う使い方も勿論あると思う。

だが、F2以上とかに絞って使うのであれば、85mm/f1.8級の

方が使いやすい場合も多々あるのだ。

特に本A85/1.4は、重量が1130gもある為、軽量な85mm小口径

の方が長時間の撮影などでは、ハンドリングが良くなる。

そして、85mm/f1.8級には、NIKON AiAF85/1.8や、TAMRON

SP85/1.8、さらに焦点距離は異なるがPENTAX FA77/1.8等

高性能な名玉が目白押しなので、わざわざ重たくて高価で

歩留まりが悪い85/1.4を持ち出す理由が殆ど無い。

結局、人物撮影では、安全のために上記85mm/f1.8級を

使う事が多くなる。また、撮影条件が許せばAFレンズでは無く、

よりピントが安全なMFレンズ、例えばμ4/3用で換算85mm

となる、ノクトン42.5mm/f0.95とかを使っても良いだろうし、

高精度なMFアシスト機能があるミラーレス機では、換算で

中望遠画角となるレンズはいくらでも組み合わせが考えられる。

さらには、一眼レフ等でも、フルサイズ機に拘る必要もなく、

例えば高性能なPENTAX-DA★55mm/f1.4をPENTAX APS-C機に

装着すれば、それでも、ほぼ中望遠画角が得られる。

それから、ステージ等での中遠距離人物撮影であれば、85mm

よりさらに焦点距離の長い135mm級という選択肢もあるだろう。

結局、85mm/f1.4級は、あまり有効な撮影シーンが考えられず、

単なるコレクションレンズになってしまいそうだ(汗)

![c0032138_19344430.jpg]()

実用価値が低い、と言いつつも、現在私は、8本もの85/1.4

を所有しており、かつてはさらに加えて3本を所有していた、

ある意味「85/1.4マニア」とも言えるが、そこまで投資して

やっと気がついたのは「やはり実用的では無い」という事だ。

・・と言う事で、近年は、85/1.4級レンズの購入を

ずっと控えていたのだが、とは言え、メーカー純正の

85/1.4級も1990年代~2010年代前半にかけ、あまり

これと言った改良が見られた様子も無かったので、

「欲しい85/1.4が無かった」とも言えるだろう。

旧来からの伝統的な、プラナー型やゾナー型のレンズ構成の

85mm級は、メーカー名すら異なれど、中身の性能は殆ど同じ

であり、新たに買う必要も無く、「もう十分だ」とも思って

いたのだ。

だが、近年、2010年代後半になって、高付加価値化戦略の

一環として、従来のものとは根本的にレンズ構成の異なる

最新設計の85mm級レンズ群が出始めた、中には非常に高価な

ものもあるし、本レンズA85/1.4も十分に高価だ。

だからコスパが悪い事は明白なのだが、それでも85mmマニア

としては、最新設計のレンズの性能は気になる、そういう

状況で、フラフラと色香に吸い寄せられてしまったのだ(汗)

ただし「値段が高く、新しいから」と言って、「性能が良い」

などといった短絡的な結論は出せない事は言うまでも無い、

そんな単純な事を言っているのは、超ビギナー層での評価か、

または、どうしても、その高価なレンズを売りたい側(メーカー

は元より、流通市場とか投機層とか・・)が言う事である。

レンズはコスパが命だ、それは本ブログでの基本的なポリシー

である。

では、視点を変えよう。本A85/1.4はコスパが良いのか否か?

う~ん、微妙なところだが、まあ、かつて購入した85mm/f1.4

のレンズ群は、多少時代が古くても、10万円オーバーのものも

半数以上あったので、本レンズの中古購入価格9万円強と

言うのは、割とコスパが良いと見なせるのではなかろうか?

![c0032138_19344977.jpg]()

フィルター径もφ86mmと異様に大きく、このクラスとなると

保護フィルターは、かろうじて入手可能であるが高価だ。

それから、開放F1.4を有効活用する為のND(減光)フィルター

は、量販店などで販売されている物は一般的にはφ82mm位

迄で、それ以上のサイズは在庫していない場合も多々ある。

中古も勿論入手困難だ、私の場合は一般的な最大径のφ82mm

減光フィルターは所有しているので、ステップダウンリング

φ86mm→φ82mmで、それを装着する場合もある。勿論使用

するカメラやフィルター厚等の条件によってはケラれる為、

実写して確かめるのが良いし、又はケラれずに安全なAPS-C機

で使うという事だ。

(注:フルサイズ機EOS 6Dではケラれずに使える)

それから大型化・重量化により、超音波モーター(HSM)を

内蔵しているのにも係わらずAFはかなり遅く(重く)感じる。

どうせ被写界深度が浅すぎてAF精度も期待できないのであれば

MFで撮るのも回避策だが、その際EOS機ではMFのアシスト機能

が貧弱だ(まあでも一応フォーカスエイドは出るし、EOS 6D

はMF用スクリーンに換装済みだ)

加えて、無限回転式ピントリングはMF操作性も良く無い。

ただし、有限距離指標があるハイブリッド方式であり、

そこは若干救われている。

![c0032138_19345081.jpg]()

では買いか否か?まあそれはユーザーの購買欲によりけりだ、

欲しければ「買い」である。まあ、欲しいものはしかたが無い、

それを我慢していても、ストレスが溜まるだけだ(笑)

----

さて、今回の第14回記事は、このあたり迄で、次回記事に続く。

マニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回も引き続き未紹介レンズを4本取りあげる。

----

さて、まずは最初のレンズ

(中古購入価格 1,000円)(以下、MC135/2.8)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

1970年頃のMF単焦点望遠レンズである。

ミラーレス・マニアックス第67回記事で全く同型のレンズを

紹介しているのだが、本レンズは別の個体だ。

何故同じレンズを2本所有しているのか?は、本レンズは、

行きつけの中古店で買い物をした際、おまけにつけてくれた

物であるからだ。「これは持っていますので、いりません」とは

なかなか言い出し難く、加えて「もしかしたら、所有している

物とは微妙に仕様が違うかも」と言う期待もあって、ありがたく

頂戴する事とした。まあ、本レンズ自体の価格はゼロ円かも

しれないが、他の買い物の金額もあったので、便宜上1000円

という入手価格にしておこう。

(1960年代~1980年代頃)の一眼レフユーザーの多くは

まずカメラと一緒に50mm標準レンズを買い、続く交換レンズは、

特に「望遠レンズが欲しい」というニーズがあった為、次に

購入するレンズはたいてい135mmとなった、という状況がある。

よって販売数は多く、その後の時代でも中古流通数(玉数)は

極めて多かった。

2000年代以降のデジタル時代では、このようなオールド単焦点

135mmは不人気だ。現代のデジタル一眼レフへは装着が困難だし

ミラーレス機ならば、まあ容易に使えるが、ビギナー層が苦手と

するMFレンズだし、さらに言えば、「現代の標準ズーム又は

望遠ズームに含まれる画角であるから不要」と思うであろう。

初級層では、写真撮影を平面的な画角の変化でしか捉える事が

出来ないので、このように、自身が既にズームに内包して

持っている画角(焦点距離)のレンズを別途買う、という

ケースは、まず有り得ない。

結果的に「大放出時代」の2010年前後からは、こうしたオールド

135mmの相場は大きく下落し、普及版(開放F2.8~F3.5)で

あれば、現代では二束三文の中古相場(1000円~4000円)だ。

ここまで相場が下がると、「安かろう、悪かろう」と初級マニア

層ですらも反応しなくなるので、中古は非常に購入しやすい。

が、安いのは性能が低いからでは無い、あくまで市場ニーズとの

バランス感覚での相場に過ぎず、つまり、多くの人が欲しいとは

思わないから、相場が安価になっている訳である。

買い易いレンズである為、私も、この時代の135mmオールド

望遠は都合10数本持っていて、いずれ機会があれば、撮り比べ

の記事も書きたいと思っている。

初級マニア層等では「オールドレンズは写りが悪い」と思って

いるかも知れないが、実際にはそういう事もなく、上手く使えば

かなりしっかりと写る。

また中級マニア層等では、レンズの欠点がわかる「目利き」が

出来る為、オールドでも現代レンズでも、それらの欠点を

鬼の首を取ったかのように指摘する人達も居るのだが・・

まあ基本的に、レンズは完璧な性能なものは有りえない。

まず光学的な収差は全てを良好に補正する事は技術的に難しい、

だから、何かの性能を得ようとすれば、他の何かが犠牲になって

しまう事は多々ある、これを技術全般では「トレード・オフ」と

呼んでいる。だから全ての点で完璧なレンズ(やカメラ等)は

存在しないのだ。(カメラで言えば、超高性能の機体は作れる

かも知れないが、大きく重く高価という三重苦が、のしかかる)

次いで、ユーザー側の心情あるいはスキル(技能)の問題がある。

欠点を指摘する事は多数のレンズを使用する等の経験を積めば

可能だ、だからこそ簡単に欠点を指摘しまうのであるのだが、

そこからさらにスキルアップを目指すのであれば、レンズの

長所と短所を個別にそれぞれ理解し、深いレベルで考察し、

その長所を活かす為の被写体や撮影技法を模索していく事が

本筋ではなかろうか?

すなわち、上級層、上級マニア層、職業写真家層ともなれば、

いちいちレンズやカメラの欠点を責め立てるようなことはしない。

それらの欠点を回避して、良い所(長所)を生かして、機材の

性能をフルに発揮できるようにするように目指す事が、上級撮影

技法(技能)の真髄であるからだ。

別の言い方をすれば、機材の欠点を責めているだけでは、自身が

その欠点を回避できるスキル(技能)を持たない事を公言して

いるのと等価であり、格好悪い、あるいは「まだまだ」という

風に見られてしまう、という事である。

古くから存在する、4群4枚のペッツヴァール(改)型や、

この時代のオーソドックスな望遠設計での、5群5枚より

若干複雑な設計である。これには姉妹レンズMC135/3.5の

4群4枚との差別化の意味もあるかも知れない。

だが、シンプルな構成である事には変わり無く、本レンズや

他のオールド望遠レンズの構成では、基本的な特徴として、

画面中央部の解像力(球面収差等の補正)に優れ、加えて

口径比(開放F値)をある程度明るくできる。

反面、像面湾曲等の補正が困難である為、写真表現的に言えば

「ボケ質が悪化する」特性がある。

これらをカバーしようとする際、まず現代のμ4/3機を使って

画面周辺の収差が多い部分をカットしてしまう。

次いでボケ質の劣化については、例えばできるだけ平面的な

被写体を選んで背景前景ボケを出さないようにしたり、

あるいは絞り値や撮影距離を変える(つまり被写界深度を

微妙に調整する事)と、これに関係して背景の図柄を構図的に

選ぶ事の、いわゆる「ボケ質破綻回避技法」を必ず併用する。

これらの為には、実絞り測光でかつ解像度の優れた高精細

EVF搭載機を使用するのが良い。

こうした理由から、今回はOLYMPUS OM-D E-M5Ⅱを母艦として

使用している。

構成枚数の少ないレンズならば屈折面も少なく、収差補正の

設計上の意味では不利ではあるが、反面、光路透過率が向上

するので、コントラストの低下は本来ならば起こり難い。

ただし、ここはコーティング性能との絡みが大きく、優秀な

コーティングは、まだこの時代の製造技術では困難であるから

結果的に内面反射での逆光時のコントラスト低下やフレアは

避けられない。

ここの課題の回避は、まず被写体光線状況に配慮する事であり、

簡単に言えば、逆光では撮らない、または曇天や雨天などでの

低コントラスト光源の状況を主体に使用する事である。

また、こうしたオーソドックスな回避技法を用いず、レンズの

欠点を承知の上で、無茶なボケ質を出してみたり、逆光時の

低画質を得るというのも、レンズを単なる映像記録的に高画質を

得る為の「Hi-Fi機材」とは思わず、「写真表現的なツール」と

見なせば、こうした「Lo-Fi的技法」はそれなりに意味がある。

そういう場合は、低コントラスト化した画像と絡めて、Dレンジ

系のエフェクト(画像加工)と組み合わせてみることも、原理

的には十分に意味を持つ。

あり、必ずしも描写力に常に不満を持ちながら使うものでは無い。

----

さて、次のレンズ

(ジャンク購入価格 500円)

カメラは、CANON EOS 30D (APS-C機)

2000年発売の普及版AF望遠ズーム、銀塩時代のレンズであり

勿論フルサイズ対応だ。

純然たる「ジャンク品」での購入であり、ズームリングが

故障していて空回りする。しかしレンズ先端の鏡筒部を

指で引き出せばズーミング可能である為、多少手間では

あるが、撮影不能では無い。

他に特に問題点は無い、レンズにカビや傷、ゴミも無く、

描写力のチェックの為に購入してみる事とした。

価格は故障品故に500円と安価であった。

であり、望遠端300mmで最短撮影距離は1.5m、マクロ切り替えで

95cmまで寄る事ができ、この時、最大1/2倍マクロとなる。

(注:公式仕様では、そう書かれているが、机上で計算して

みると撮影範囲は約11cmx8cmと、約1/3倍マクロとなった。

この差は、高倍率ズームやIF仕様ズームの場合、撮影距離に

応じて、画角が微妙に変化する設計の場合があるからか?

銀塩末期のTAMRON高倍率XRシリーズ等で同様の事例がある)

フィルター径φ62mm、重量435gと、300mm級レンズと

しては小型軽量だ。

ちなみに、同スペックの後継機のTAMRON SP70-300/4-5.6

Di VC USD(A005、本シリーズ第6回記事)は、重量765gと

2倍近くも重たくなっているし、マクロモードも無い。

(その替わり、手ブレ補正&超音波モーター内蔵だ)

描写力は、流石にSP仕様のA005には負けてしまうのだが、

本レンズもさほど悪くは無い。それでいて500円は超お買い得

であるが、故障レンズであるが故に、やはり実用的には苦しい。

良く登場しているが、2010年前後の大放出時代が一段落した

2010年代前半以降、MF/AF問わず銀塩時代の望遠ズームの

ジャンク品あるいはB級品の売れ残りを良く中古店で見かける。

そうしたものを見かけると良く購入していて、1000枚から

3000枚程度撮って、一通り描写力を見た後は、周囲の初級者

またはマニア等に無償で譲渡してしまうケースが良くある。

(ただし、気に入ったレンズは残すようにしている)

これは、所謂「テストマニア」的な志向性ではあるのだが、

テストマニアの場合、沢山のレンズの処置に困ってしまう

事が多いし、それを嫌って、借りて写すのでは、自分でお金を

出していないが故に、借りた所に気を使うなど、正当な評価が

出来ない恐れもある。なのでまあ、私のこの方式であれば、

あまりこうしたジャンクレンズも残らず、描写力のチェックが

出来る訳だ、勿論評価結果はノート(実際にはPCのエクセルだが)

にまとめてあるし、こうやってブログ記事も書き残している。

つまりこうした記事は、自分自身のデータベースとしての役割も

持っている訳だ。

加えて「弱点回避」の練習の為の教材としての用途もあるのだが

それについては長くなる為に、また別記事で説明しよう。

5000円前後と、あまり高価では無いと思う。なにせ現代では

こうした銀塩時代の普及版望遠ズームは不人気なのだ。

だがまあ、本レンズは描写力に優れる後継のSP仕様のA005型の

ほんの数年前まで発売されていたレンズである、普及版とは言え

あまり滅茶苦茶に酷い描写力では無い。

ボケ質も悪く無いし、マクロ並みの近接性能も長所である。

ビギナー層であれば、「安かろう、悪かろう」と他のオールド

ズームを含めて思い込んでしまうかもしれないが、全てがそういう

類でもなく、本572Dは、まあ意外にお買い得なレンズになりうる。

弱点として、手ブレ補正や超音波モーターが入っていない事が

初級層には気になるかも知れないが、まあそういう機能は

無かったとしても普通に写真を撮る事は勿論できる。

手ブレは、明所では全然問題無いだろうし、AFの遅さや精度の

悪さは、いっそMFで撮ってしまえば何ら問題は無い、すなわち

撮影側のスキル(技能)で、なんとかなる類の弱点だ。

例えば、今回使用機の古い(同時代の)EOS 30D等と組み合わせて、

過酷な環境で、いつ壊しても惜しくないような「消耗システム」

として使うのも有りかも知れない。

----

さて、次のシステム

(製作費用 約200円=ボディキャップ代)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

これはレンズでは無く、自作のピンホールである。

ボディキャップにドリルで穴を開けて、小さい(約φ0.2mm)

針穴をあけた黒い紙を貼っただけの簡単な工作だ。

自作品の話は、何度かピンホール関連の記事で述べていたが、

銀塩時代に作った古い物だったので、しばらく紛失していた。

近年、カメラ用品の箱の中から、やっと発掘する事が出来た

ので、久しぶりに実写してみる事とした。

効くPENTAX LX(銀塩一眼第7回)と良く組み合わせて使った。

PENTAX KPを母艦に選んだのは最大ISO感度が82万と高く、

ライブビューモードであれば快適に撮れそうであったからだ。

なお、これまでミラーレス機PENTAX K-01をピンホール母艦に

良く使っていたが、今回は、KPもその目的に使えるか否かの

テストの意味もある。

ピンホールの写りは、針穴の精度(真円度)で、ほぼ決まって

しまい、自作だとそう簡単では無いのだ。なにせ針穴は通常は

1発勝負である。「エイッ!」と開けた穴が、なんだか歪んで

いたり、穴径がおかしかったりしたら、妥協してそのまま使うか、

あるいは、また1から穴の開けなおしだ。

KPの超高感度のライブビューモニターでは、ピンホールでも

問題なく画像が写る。これが少し前の時代の普及一眼レフでの

感度12800程度だと、ゲイン(増幅率)が足らず、モニターが

暗くなってしまう事もある。

勿論、光学ファインダーはF225では真っ暗で何も見えない、

ライブビューを使うしか無いのだ。

露出モードは絞り優先で十分だ、KPは感度が高いので、

手持ちで難なく撮影が可能である。

なお、KPは超高感度機とは言っても、若干の設定操作が必要だ。

具体的には、まずAUTO-ISOで使う場合は上限感度を念の為に

拡張して82万まで高めておく。

次いで、ISO切り替わりの低速限界設定が必要だ。これを

TVモードにする場合はシャッター速度を入力する必要がある。

ピンホールの焦点距離は約45mm(Kマウントのフランジバック

長にほぼ等しい)であるから、この換算画角はAPS-C機で

1.5倍となり、約70mm弱だ。

よって、初級者層での一般的な手ブレ限界速度は1/70秒。

手ブレ対策に自信があるならば低速限界を1/60秒とすれば良い。

で、手ブレ補正機能がONされている場合は、中上級者クラスで

あれば、さらにこれを1段下げて1/30秒程度としておく。

ただし、この場合、手動焦点距離入力を45mmにセットする

事を忘れてはならない、さもないと手ブレ補正が正しく効かない。

手動焦点距離入力を行えば、低速限界設定はAUTOでも十分だ、

ここで手ブレ対策に自信があれば低速限界設定をSLOWにすると

感度の切り替わりが抑制され、つまり結果的にノイズが減る。

手ブレに自信が無ければ、FASTまたは標準とすれば、感度の

切り替わりが速く、手ブレしにくいが、反面、感度が上がり

すぎてノイズが発生しやすい。

AUTO-ISOで使わない場合は、上記手ブレ限界速度に配慮

しながら、KPの機能ダイヤルにISO直接変更機能を割り振って

被写体状況に合わせ、ISO感度を頻繁に手動調整する。

こうしたKPの設定や概念がスラスラと理解できなければ、

せっかくの超高感度も内蔵手ブレ補正も何も役に立たない。

KPは超高機能な中上級機であり、利用者のスキルも、かなり

高いものが要求されるのだ。だが、こうしたISO関連の機能は

PENTAXの普及機にも入っている筈だ、でも恐らくは初級中級

ユーザーの誰もこれらの事を理解していない。

要はカメラの性能は、カタログスペックだけでは決まらず、

その殆どが、利用者側のスキルに依存するという事なのだ。

このあたりは前述のレンズの欠点回避の話と同じ、まあつまり

どんな場合でも、ユーザー側の責務であると言う事だ。

表現力の増強とバリエーションを意識してエフェクト機能を

併用する事が、デジタル的な概念である。

デジタルでは、銀塩時代とは根本的に写真に対する考え方を

変えなくてはならない事は言うまでも無い。

で、PENTAXにはエフェクト機能に優れるカメラが多いのが

特徴ではあるが、この目的であれば一眼レフよりもミラーレス

機が有利だ。EVFや背面モニターでエフェクトの撮影前確認が

可能であるが、光学ファインダーではこうはいかない。

しかしPENTAXのミラーレス機は現在では事実上終焉している。

一応K-01を使えばピンホールとの相性は良いのだが、今回は

あえて使っていない。

だが、KPであっても、嬉しい事にライブビューモードで

あれば、エフェクトの撮影前確認が可能なのだ。

まあでも通常レンズでライブビューを使う訳にはいかない、

何故ならば、カメラの構え方が理想的ではなく手ブレしやすく

ライブビューのコントラストAFではピント精度も速度も酷い

からである。おまけにAFレンズでは、PENTAX機ではライブ

ビュー時に、「ガタピシ」と音がして、気持ち悪い。

(注:他社機でも同様の課題が多い)

だから一眼レフで通常レンズでのライブビュー使用は、

極端なローアングル撮影や、セルフィー、動画撮影等の

特殊な状況を除いて、有りえない話だ。

(注:近年のビギナー層では、一眼レフやEVF搭載ミラーレス

機で、通常撮影でも全てライブビューを使う人が多すぎる。

これは様々な撮影技法の面で不利なので、通常撮影の場合は、

必ずファインダー/EVFを用いる事が望ましい)

だが、ピンホールでは好まざるに係わらず、ライブビューで

無いと撮影不能だ、ちなみに勿論ピンホールはAFでは無いので

そこに係わる問題点は回避できる。

でも、正しくカメラを構える事ができず、手ブレはしやすくなる、

F225と非常に暗いピンホールでのその問題は深刻ではあるが、

前述のISO感度設定を厳密に行っておけば怖がる必要はない。

まあ、いずれにしてもピンホールの自作も、カメラの高度な

設定も、決して初級者向けでは無いので、こういう遊び方は

中上級者あるいはマニア向け、としておこう。

----

さて、今回ラストのレンズ

(中古購入価格 94,000円)

カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2016年に発売されたフルサイズ対応大口径AF中望遠レンズ。

(以下、A85/1.4と略す)

ちなみに、ARTラインに属している単焦点は手ブレ補正機能が

入っていない。私は逆に、その「硬派な潔さ」に賛同していて、

ARTラインの単焦点レンズは、近年重点的に購入をしている。

過去記事での紹介は、A50/1.4(本シリーズ第2回)

A135/1.8(本シリーズ第6回)がある。

SIGMA 85mm/f1.4 EX DG HSMが存在する(未所有)

型番が似ているが、後継の本レンズとは、ずいぶんと

スペックが異なる模様だ。

簡単に差異を述べると、旧型は8群11枚、フィルター径φ77mm

最短撮影距離85cm、重量725g、定価94300円であるが。

新型A85/1.4は、12群14枚、フィルター径φ86mm、

最短撮影距離85cm、重量1130g、定価16万円である。

他の差異としてはマウントがあって、新型は、CANON EF、

NIKON F(電磁絞り)、SIGMA SAのみであるが、

(注:2018年になってSONY Eマウント版が追加された。

今後、新Lマウント版の発売の可能性が高い)

旧型は、SONYα(A)、PENTAX K版も販売されていた。

新型は「大きく重く高価である」と言う、いわゆる「三重苦」

レンズとなっているのだが、さて、写りはどうか・・?

だとは思うが、本記事ではポートレート撮影は行っていない。

まずは人物撮影は依頼(業務)撮影である事が多い、そんなに

いきなりに重要な撮影に、不慣れなレンズを持ち出す訳には

行かない。少なくとも何年かは使用して、レンズの特徴や

欠点等のクセを完全に把握しない限りは、遊び(趣味)撮影に

しか使えないのだ。

職業的なモデルさんでも雇って撮れば、まあレンズのテスト

にはなるが、その場合、モデルさんの魅力に写真が負けてしまう。

つまり、そうした写真は、誰もボケ質やら描写力等は見ておらず、

ほとんど美しいモデルさんばかりに気を取られてしまう。

だからまあ、例えば作品の提出に困った場合など「美人を撮って

しまえば、それで誤魔化す事ができる」という逃げ道にもなって

いるので、私も以前はそういう事をやったこともあったが、

あまりに「被写体の勝ち」の状態なので、自身の手柄にならず、

近年では、そういう方法論は好まなくなってきている。

さらに重要な点だが、私の昔からの持論では、85mmのF1.4級は

「被写界深度が浅すぎてポートレートに向かない」と言う点が

ある。絞り開放での撮影では、撮影側も被写体側も、ほとんど

微動だにしない条件が必須となり、撮られる側も、職業モデル

等の専門的なスキルが必要となる。趣味撮影でもモデル撮影会

などでは、それは有効かもしれないが、依頼撮影(業務撮影)

では、必ずしもそうした恵まれた条件ばかりでは無いであろう。

撮られる経験が殆ど無い人物も被写体にせざるを得ないのだ。

一般的には歩留まりが悪い(つまり、成功率が低い)と言う

事になり、表情が良くてもピントが甘い写真などが沢山あると

撮った後で、がっくりと来てしまう。まあ、趣味で撮っていて

500枚に1枚でも良い写真があれば、それで良い、と言うならば

ともかく、依頼撮影等では適切な品質の写真が多数納品出来ない

と非常に困るのだ。

では、被写界深度を稼ぐ為に、少し絞って使うのはどうか?

まあ、MTF特性の向上や、ボケ量・ボケ質のコントロールの

意味からは、そう言う使い方も勿論あると思う。

だが、F2以上とかに絞って使うのであれば、85mm/f1.8級の

方が使いやすい場合も多々あるのだ。

特に本A85/1.4は、重量が1130gもある為、軽量な85mm小口径

の方が長時間の撮影などでは、ハンドリングが良くなる。

そして、85mm/f1.8級には、NIKON AiAF85/1.8や、TAMRON

SP85/1.8、さらに焦点距離は異なるがPENTAX FA77/1.8等

高性能な名玉が目白押しなので、わざわざ重たくて高価で

歩留まりが悪い85/1.4を持ち出す理由が殆ど無い。

結局、人物撮影では、安全のために上記85mm/f1.8級を

使う事が多くなる。また、撮影条件が許せばAFレンズでは無く、

よりピントが安全なMFレンズ、例えばμ4/3用で換算85mm

となる、ノクトン42.5mm/f0.95とかを使っても良いだろうし、

高精度なMFアシスト機能があるミラーレス機では、換算で

中望遠画角となるレンズはいくらでも組み合わせが考えられる。

さらには、一眼レフ等でも、フルサイズ機に拘る必要もなく、

例えば高性能なPENTAX-DA★55mm/f1.4をPENTAX APS-C機に

装着すれば、それでも、ほぼ中望遠画角が得られる。

それから、ステージ等での中遠距離人物撮影であれば、85mm

よりさらに焦点距離の長い135mm級という選択肢もあるだろう。

結局、85mm/f1.4級は、あまり有効な撮影シーンが考えられず、

単なるコレクションレンズになってしまいそうだ(汗)

実用価値が低い、と言いつつも、現在私は、8本もの85/1.4

を所有しており、かつてはさらに加えて3本を所有していた、

ある意味「85/1.4マニア」とも言えるが、そこまで投資して

やっと気がついたのは「やはり実用的では無い」という事だ。

・・と言う事で、近年は、85/1.4級レンズの購入を

ずっと控えていたのだが、とは言え、メーカー純正の

85/1.4級も1990年代~2010年代前半にかけ、あまり

これと言った改良が見られた様子も無かったので、

「欲しい85/1.4が無かった」とも言えるだろう。

旧来からの伝統的な、プラナー型やゾナー型のレンズ構成の

85mm級は、メーカー名すら異なれど、中身の性能は殆ど同じ

であり、新たに買う必要も無く、「もう十分だ」とも思って

いたのだ。

だが、近年、2010年代後半になって、高付加価値化戦略の

一環として、従来のものとは根本的にレンズ構成の異なる

最新設計の85mm級レンズ群が出始めた、中には非常に高価な

ものもあるし、本レンズA85/1.4も十分に高価だ。

だからコスパが悪い事は明白なのだが、それでも85mmマニア

としては、最新設計のレンズの性能は気になる、そういう

状況で、フラフラと色香に吸い寄せられてしまったのだ(汗)

ただし「値段が高く、新しいから」と言って、「性能が良い」

などといった短絡的な結論は出せない事は言うまでも無い、

そんな単純な事を言っているのは、超ビギナー層での評価か、

または、どうしても、その高価なレンズを売りたい側(メーカー

は元より、流通市場とか投機層とか・・)が言う事である。

レンズはコスパが命だ、それは本ブログでの基本的なポリシー

である。

では、視点を変えよう。本A85/1.4はコスパが良いのか否か?

う~ん、微妙なところだが、まあ、かつて購入した85mm/f1.4

のレンズ群は、多少時代が古くても、10万円オーバーのものも

半数以上あったので、本レンズの中古購入価格9万円強と

言うのは、割とコスパが良いと見なせるのではなかろうか?

フィルター径もφ86mmと異様に大きく、このクラスとなると

保護フィルターは、かろうじて入手可能であるが高価だ。

それから、開放F1.4を有効活用する為のND(減光)フィルター

は、量販店などで販売されている物は一般的にはφ82mm位

迄で、それ以上のサイズは在庫していない場合も多々ある。

中古も勿論入手困難だ、私の場合は一般的な最大径のφ82mm

減光フィルターは所有しているので、ステップダウンリング

φ86mm→φ82mmで、それを装着する場合もある。勿論使用

するカメラやフィルター厚等の条件によってはケラれる為、

実写して確かめるのが良いし、又はケラれずに安全なAPS-C機

で使うという事だ。

(注:フルサイズ機EOS 6Dではケラれずに使える)

それから大型化・重量化により、超音波モーター(HSM)を

内蔵しているのにも係わらずAFはかなり遅く(重く)感じる。

どうせ被写界深度が浅すぎてAF精度も期待できないのであれば

MFで撮るのも回避策だが、その際EOS機ではMFのアシスト機能

が貧弱だ(まあでも一応フォーカスエイドは出るし、EOS 6D

はMF用スクリーンに換装済みだ)

加えて、無限回転式ピントリングはMF操作性も良く無い。

ただし、有限距離指標があるハイブリッド方式であり、

そこは若干救われている。

では買いか否か?まあそれはユーザーの購買欲によりけりだ、

欲しければ「買い」である。まあ、欲しいものはしかたが無い、

それを我慢していても、ストレスが溜まるだけだ(笑)

----

さて、今回の第14回記事は、このあたり迄で、次回記事に続く。