本シリーズ記事では、所有しているミラーレス機の本体の

詳細を世代別に紹介している。

今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代定義は第一回

記事参照)の SONY α6000(ILCE-6000)(2014年)を

紹介しよう。

![c0032138_19560188.jpg]()

ミラーレス機は、フルサイズ機とAPS-C機が混在して

いるので、ビギナー層等は区別に注意をする必要がある。

本記事での使用レンズは、3種類を用意してある。

![c0032138_19560172.jpg]()

を使用する。(APS-C用レンズ、ハイコスパ第22回記事等)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。

![c0032138_19560127.jpg]()

振り返ってみる(注:いずれも国内市場での展開/型番)

2010年~2012年 NEXシリーズ(全てAPS-C機、Eマウント)

*NEX-3系 EVFを持たない初級機

*NEX-5系 EVFを持たない中級機

*NEX-6 EVF搭載の中級機

*NEX-7 EVF搭載の上級機(動的操作系採用)

2013年/2014年~ αシリーズ(E/FEマウント機)

*αヒトケタ系(全てフルサイズ機)

・α7系 ベーシックな上級機

・α7R系 画素数を高めた高級機

・α7S系 感度性能を高めた高級機

・α9 超絶性能を持つ最上位機

*α6000系 APS-C型、EVF搭載の中級機

*α5000系 APS-C型、EVFを持たない初級機

さて、本機α6000は、NEX-7(2012年、本シリーズ第8回

記事)又はNEX-6(2012年、未所有)の後継機である。

α6000の仕様的な概要であるが・・

NEX-6等の像面位相差センサー(ファスト・ハイブリッドAF)

仕様であるが、NEX-6の約1600万画素に対し、本α6000は

NEX-7等と同様の2430万画素としている。

(NEX-7の他、α65(2012年,デジタル一眼第13回記事)や

α77Ⅱ(2014年、デジタル一眼第18回記事)も

同様な2430万画素のAPS-C型センサー仕様である)

AFについては、NEX-7のAF方式は旧来のコントラストAF

のみであったので、像面位相差AF搭載は技術的な改善が

見られる。ただし、像面位相差AF機能が利用できる

(純正等)レンズは限られている。

旧来機種での仕様上の差異の影響や使い分けについては、

私の場合はNEX-7は「オールドレンズ母艦」とする事で、

AFの弱点を相殺していたし、その際の操作系もNEX-7は

優れていた。(アダプター耐性評価4点、操作系4.5点)

簡単に言えば、α6000(やNEX-6)では(操作)ダイヤルの

数がNEX-7より1つ少ないばかりか、オールドレンズ使用時

上部(又は背面)ダイヤルが何の効能も持たせられずに

非効率的な操作系になってしまう(アダプター耐性2.5点)

![c0032138_19560170.jpg]()

MFレンズを使用する為の母艦とする事は望ましいのだが、

この点から考えると、NEX-7にまだアドバンテージが残る。

つまり、α6000は、出来るだけAFレンズを主体とするのが

良いだろうという事だ。(後述のEVF解像度も関連する)

画像処理エンジンは、フルサイズ機α7(2013年、本シリーズ

第13回記事)と同様の新型(BIONZ X)である。

まあ、これらはすなわち、この時代(2012~2013年)の

SONY各機の搭載技術を(悪い言葉で言えば)「寄せ集めた」

ような印象の機体が本機α6000だ。

![c0032138_19561229.jpg]()

あるいはEVF非搭載のα5000(2014年)より、使われなく

なり、前年のフルサイズ機α7/α7Rとともに、ブランド

を「α」に統一した。(注:国内市場での話。海外では

やや先行して、この措置となっている)

この時点で、SONYの機体は、ミラーレス機も一眼レフも

両者「α」となり、ユーザー側からは区別が分かり難い

状況となったのだが、一眼レフは、α:Aマウント、

ミラーレス機は、α:Eマウントと区分するようになり、

Eマウントは、前年のフルサイズ機登場により、さらに

FEマウント(フルサイズEマウント)という区分が

この時代から定着している。(しかし、分かり難い)

まあ、将来的に一眼レフのα:Aマウント機は市場を縮小

する予定である事が明白に見て取れるブランディング戦略だ。

事実、この頃からAマウント機の初級中級機は姿を消し、

以降のAマウント機はα77Ⅱ(2014年),α99Ⅱ(2016年)

の2機種しか新発売が無く、現状の製品ラインナップも

それら高級機(当然高価だ)の2機種しか存在していない。

(注:国内市場での話)

もう一度、これらの製品群の発売年を整理してみよう。

<2012年>

Aマウント α99、α65(デジタル一眼第13回)等

Eマウント NEX-7(本シリーズ第8回),NEX-6等

<2013年>

Aマウント α58

Eマウント α3000,α3500(いずれも国内未発売)

FEマウント α7(本シリーズ第13回),α7R

<2014年>

Aマウント α77Ⅱ(デジタル一眼第18回)

Eマウント α5000,α6000(本機)

FEマウント α7S、α7Ⅱ

(注:α7Sは、機体上ではα7sと、sが小文字のような

デザインとなっているが、正式機種名は大文字のα7Sだ)

なお、以降の時代のSONY機は、また当該機種紹介時点で

歴史を紹介する。

注意点としては、通常、「後継機になると型番が進む」

という市場での常識があるが、SONYの場合、型番が後退する

ケースも稀にある。

例:NEX-7(2012年初頭)→NEX-6(2012年末)

α6500(2016年)→α6400(2019年)

また、SONYでは旧機種を生産完了とせずに、併売されている

ケースも良くあり(例;コンパクト機のRX100シリーズ等)

複雑な型番体系、販売価格の差異、そして、それらのコスパ

判断が、初級層はもとより中級層でも難しい事であろう。

![c0032138_19561289.jpg]()

記載されているような事(二次情報)ばかりを書いていても

あまり意味が無い。

本ブログでは、その機材を所有するユーザーでしか

分かり得ない事で、かつ、他の何処にも無い情報(一次情報)

を提供する事を主眼としている。

所有してもいない機材の事を、あれこれと書いているような

記事には賛同できないし、その評価内容も信用に値しない。

(例:「画素数が増えたから良く写る」等)

以降は、本機α6000で目についた所を順次書いて行こう。

![c0032138_19561235.jpg]()

SONYミラーレスAPS-C機(=Eマウント機)の老朽化に

よる代替である。ここで老朽化とは、「仕様的老朽化」

(=新型機が高性能化し、旧機種を使いたくなくなる)

のみならず、酷使による物理的な老朽化が主因だ。

本機α6000以前では、それらは「NEX」というシリーズ名

であり、NEX-3(2010年、本シリーズ第4回記事)、NEX-5

(2010年、譲渡につき現在未所有)、NEX-7(同第8回記事)

を使用していたのだが、いずれもとっくに減価償却済み

(注:この用語の意味は、低価格帯ミラーレス機において

取得価格を撮影枚数で割った値が2円に到達する、いわゆる

「1枚2円の法則」をクリアしていて、元が取れている

という事である)

・・(減価償却済み)であり、それどころか酷使により

いずれの機体もボロボロになってしまっていた。

旧来、これらの機種の主な使用目的(用途)であるが、

NEX-3:Eマウントでのトイレンズ母艦(LENSBABYやHOLGA等)

NEX-7:オールドレンズ母艦、およびEマウントAPS-Cレンズ母艦

となっていた。

だが、NEX-3には、トイレンズ母艦として必須の要素の

(ピクチャー)エフェクトが(時代的に)未搭載であった。

NEX-7は、貧弱なコントラストAFのみの搭載だ。

なお、いずれも手ブレ補正機能が内蔵されていないが、

それは、これらの機種での必須要件とは見なしていない。

(つまり、手ブレ補正が必要となる撮影条件では、他機を

持ち出せば済む話である)

そこで、トイレンズ母艦&Eマウント(APS-C)AFレンズ母艦

としての用途を考えて機種を選択した。

その要件においては、小型軽量、比較的高性能、中古が安価

という条件となり、「本機α6000が最適であろう」という

結論となった。(注:これは2017年頃時点での話だ)

![c0032138_19561293.jpg]()

搭載されておらず、静的操作系にダウングレードされている

(というか、2013年以降の全SONY機から、動的操作系が

非常に残念ながら撤廃されてしまった)事と、それから、

EVF解像度がNEX-7の236万ドットに対して、α6000では、

144万ドットに、これもダウングレードだ。

これらの課題は覚悟して購入する必要がある。

これらの事が、どんな影響を及ぼすか?と言えば、

すなわち、α6000では「オールドレンズ母艦」という点で

「NEX-7の代替にはならない」という事が明白である。

つまり、α6000でオールドレンズを使った際、有効では

無い無駄な操作ダイヤルが出てくる、また低解像度EVFでは、

オールドレンズのボケ質破綻の回避の制御が出来ない。

匠「う~ん、困ったなあ・・ ではまあ、α6000は、

NEX-3のみの代替と考え、NEX-7は、もうしばらくの

間、併用して使うとしよう。結局NEX-7の代替機は

どこにも存在しないので、やはり、いずれは予備機を

もう1台買うとするか・・」

という選択となった。

なお、何故名機NEX-7の予備機をこれまで買っていなかった

のか? という点は、シンプルな2つの理由があり、1つは

「NEX-7が黒色ボディしか存在しない」という事だ。

これだと、同一機種を2台使う際、ボディ色による見分け

がつかず、ローテーション管理上で混乱を招く。

(これまで同一機種を複数買う場合、機体色で識別していた)

もう1つの理由は、NEX-7は「背面モニターのコーティング

剥げが発生する」という「持病」を抱えている点だ。

![c0032138_19562845.jpg]()

するが)ある時代の機種において、共通の欠陥を持つ事だ。

SONY機の場合、2012年~2013年に発売された殆どの機種で

背面モニターのコーティング剥げが発生している。

(これは、2011年の東日本大震災により、部品調達に

なんらかの品質問題が発生したのだろう、と推測している)

私の所有しているこの時代のSONY機の3機種は、全て

コーディング剥げが起こり、また、中古市場に流れている

機体でも、同様の課題の発生頻度が極めて高い。

何故、こうした問題がメーカーや市場、あるいはユーザーや

専門評価者の間で、うやむやにされてしまうのか、さっぱり

理解できないが、まあつまり、既に6~7年も前の話だし、

初級ユーザー等は、そこまで長期に渡って同一機体を使用

しない。何故ならば「新機種の新機能や高性能に頼らないと

上手く撮れない」という不安を常に抱えているからだ。

(だから例えば、新機種に手ブレ補正機能が内蔵されたら、

皆、旧機種を手放して、新機種に買い換えてしまう)

よって、そんな古い機種の問題点や欠陥については、誰も

何も言わない状態だ。

ただまあ、上級者ともなれば、次々に新機種に買い換える

事の意味の無さ、あるいはコスパの悪さは重々承知している

事であろう。だから、現代においては、最新の機材を使って

いるのは、皆、ビギナー層ばかりで、少し古い時代の機材を

使っているのは、中上級層である、と、完全なまでに明白に

区分が分かれてしまっている不自然な市場の状態だ。

初級層では「古い機種を使うのは格好悪い」と思っている

のだろうが、上級層からはむしろ全く正反対の印象があり、

「彼は古い機種を上手く使いこなしているので、長くカメラ

をやっているだろうし、相当に”デキる”な」という感覚だ。

銀塩時代の中古カメラブームの際は、まさにこの感覚で、

古いカメラを使いこなす事が「格好良さ」の象徴であった。

もし現代または近い将来に、オールド・デジカメブームが

起これば、また、このような文化が一般的になるであろう。

余談が長くなった、このあたりで、使用レンズを交換する。

![c0032138_19562876.jpg]()

(他記事では未紹介)を使用する。

本レンズはピント合わせが不要な、パンフォーカス型

トイレンズである。旧来はEVFを持たない「NEX-3」の

担当分野であったが、試験的にα6000で使用してみよう。

この場合α6000の優秀なAF性能等が無駄になる。こういう

状態も一種の「オフサイド」であり、つまり、カメラ側の

性能が無駄に良すぎるのだ。(注:本ブログでの

「オフサイド禁止の法則」とは、「カメラ価格がレンズ

価格よりも高すぎない事」という持論であるが、この事は

広義には「カメラの性能がレンズの性能よりも高すぎる」

という非常にアンバランスな状態を戒める事をも指す)

![c0032138_19570524.jpg]()

本α6000の位置付けがある以上は、これはやむを得ない。

問題は、この状態で使い易いか否か?という点であろう。

さて、トイレンズまたはオールドレンズを装着時に、

まず考慮するべきは露出補正等の操作系である。NEX-7では、

この場合でも豊富なアサイナブルダイヤル数により

優れた操作系を発揮できるが、NEX-3等では使い難い。

本機α6000では「ホイール露出補正」をONにしておけば

常時リアルタイムの露出補正が可能だ。だが、この操作系

はメニュー操作時の誤操作リスクがある点がまず一点、

そして、この設定はレンズ交換をした場合でも有効な為、

AFレンズを用いた場合と共通の設定にせざるを得ない。

![c0032138_19570547.jpg]()

このように固定的にならざるを得ない。本機では、AF/MF

の切り替えボタンは無いし、あったとしても、AF時とMF時

でそれぞれ異なる設定を(ピーキングの動作等も含めて)

細かく設定して切り替える事は出来ない(他社機も同じ)

それら一切合切の設定を登録して呼び出せる機種もある事は

あるが、その呼び出しが露出モードダイヤル上等にある

ならば、通常時のその操作子の効能とは矛盾してしまう。

(ユーザー設定を呼び出したら露出モードが変更しにくい)

つまり、この点においては、使用するレンズの種類に応じて、

複数の機種を使い分けるしか無いのだ。具体的な例では、

業務用大型AFレンズ専用機、趣味用小型AFレンズ専用機、

MFオールドレンズ母艦、精密ピント合わせ(大口径や

マクロレンズ)母艦、トイレンズ母艦・・

といった感じとなる。

が、これらを各社マウントで全て5台づつとか揃えて

いたら、際限なくカメラの数が増えてしまう(汗)

だから、1つは1台の機体に複数の用途を兼任させる対策

がある。(本機は、小型AFレンズ、トイレンズ用が主だ)

もう1つは、1つのマウントに拘らず、他社あるいは

他マウントでシステムを別途構築するか、だ。

(例えば、CANON EOS一眼レフを業務用大型AFレンズ専用

のシステムとし、EOS一眼レフには趣味レンズやトイレンズ

を一切装着しない、という割り切りが必要となる)

これらの2つの対策により、際限なくカメラ数が増える

状態は起こり難いが、それでもなお、用途別に最低限は

複数の機体が必要になる事は必至だ。

(=すべての撮影用途を1台のカメラでこなす事は、

いつの時代においても絶対的に無理な話である)

![c0032138_19570582.jpg]()

旧来のNEX-3での同じ用途よりは、はるかに快適である。

撮影状況により描写が大きく変化するトイレンズにおいては

背面モニターよりもEVFが有効であるし、NEX-3の時代には

無かった(ピクチャー)エフェクトの利用も任意だ。

また、精度の高いピーキング機能はMF時に常時出せる為、

(注:OLYMPUS機やFUJIFILM機では常時出ない)

パンフォーカスでは無いMFトイレンズの使用も容易だ。

EVFの解像力の低さ(144万ドット)は、トイレンズでは

さほど問題にならない。

まあ、快適かつ仕様マッチングは良いのだが、ただ、

本体価格が突出するオフサイド状態である事は確かだ、

本機をさらに後年に、1万円以下の二束三文で買うか、

又は本機を酷使し、減価償却ルールをクリアして、十分

元を取ってから使うのであれば、この課題は緩和できる。

(本機では、もう減価償却ルールをクリアしている)

----

さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。

![c0032138_19570438.jpg]()

(他記事では未紹介)

本レンズは、E(FE)マウント対応品である、つまり純正

レンズ相当であるので、ほとんどのカメラ側機能は

問題なく利用できる。こちらは2018年発売の新鋭レンズ

であり、オフサイド状態にもならない。

(注:本レンズとの組み合わせでは、何故かα6000

のデジタルズーム機能が動作しない。α7でも同様だが、

旧機種NEX-7では動作する、ここは情報伝達プロトコルの

問題ではあろうが、何故そうなったかは原因不明である)

(追記:2018年末のレンズ側ファームウェアVer.02

で、この不具合は解消された)

まあ、小型AFレンズとは言えるが、マクロレンズ故に、

ピント合わせが非常にシビアになる。

![c0032138_19572483.jpg]()

AF性能では無く、ピーキングや拡大操作系などのMF性能

である。(注:このレンズと本機の組み合わせでは、

AFが極めて遅く、像面位相差AFが正しく動作していない

模様である)それから、EVFの解像度やボケ質の見え具合や、

各種カメラ設定がEVFを覗きながら快適に可能かどうか?

という操作系全般が問われる事となる。

本機での、こうした「精密ピント母艦」としての用途は

やや向かない、まずはEVFの性能が低い事が課題となり、

また、AFレンズの設定のままでのMF撮影はやりにくい。

その1例としては、MFアシストをONとすると、当然ながら

ピントリング操作で画面の自動拡大が発生するが、

ここで拡大位置の変更や拡大率の変更は、シャッターを

半押ししながらの背面(または前面)操作子での指動線の

移動が起こる為、EVFを覗きながらでは少々やりにくい。

加えて、最終構図確認をする為には、自動拡大を解除

しないとならないが、他機では基本的にはボタン操作が

必要だ。(注;PANASONIC機ではMF時であれば、シャッター

ボタンの半押しで拡大解除可)

が、本機あたりの時代から自動拡大を「タイマー」で解除

できるようになった。

(本機でボタンで解除するのは、拡大機能をFnにアサインし、

かつMF設定時、かつ拡大ボタンを3度押す必要がある・汗)

しかしそのタイマーは、2秒、5秒、無制限しか選べず、

2秒ではやや慌しく、5秒では速くピントを合わせた際に、

画面復帰を待つ時間が、かったるく、勿体無い。

(注:MFアシスト時であれば、最終のピントリング操作

からのタイマー起動開始なので、2秒でまあ十分であろう

ただピント確認作業などが少々慌しい事は確かだ)

また無制限では、容易には全画面復帰させる事が出来ない。

なお、シャッター半押しを解除すれば画面が復帰するが、

AF時は再度のシャッター半押し動作で、またAFが起動して

しまうので、せっかくMFで合わせたのに元の木阿弥だ。

(注:AF開始ボタンを別建てに設定できるが、通常撮影時

では、その操作は煩雑すぎる)

それと、MF撮影時に画面の手動拡大は、どうやら本機では

MF設定時以外は出来ない模様である(拡大ボタンを

Fnキー等にアサイン可能ではあるが、AF-S,AF-A,AF-C,

DMF時では無効であり、MF設定時または再生時のみ有効)

![c0032138_19572522.jpg]()

MF中心の撮影時にはOFFする必要があり、さらにはMF

モードへの設定も必要だ(注:AFレンズ以外を装着時

には自動的にMFモードとなる)

が、マクロ等では無い他のAFレンズでは自動拡大があった

方が便利な為、装着レンズに応じて一々これらの設定を

変更するのが煩雑だ。この点、この時代のSONY機から、

Fn機能が搭載されていて、EVF内(または背面モニター)

に表示されるショートカットメニューを表示できる他、

その項目登録を自在編集できる。

この事そのものは、なかなか優れた機能であり、旧来の

NEX-7にあった動的操作系が廃止された事への十分な

代替機能となっていて好ましいのだが、Fnメニュー上に

登録できる機能は選択肢が限られている為、MFアシスト

のON/OFFや、アプリの起動等は、残念ながら登録不可

となっている。(注:AFモードの選択肢は設定可能)

この問題はNIKON機の「マイメニュー」でも同様であり

NIKON機では、さらに登録不能項目が多く、不条理とも

言える仕様だ。これはユーザーが、どんな状況でどんな

撮影をするかを熟考していないか、または知らない訳か、

あるいは過剰な迄の安全対策であり、いずれにしても

仕様設計上での未成熟であろう。

ただまあ、エンジニアの全てが撮影に熟知している筈も

無いだろうから、ここは社外アドバイザー等の意見を

ちゃんと取り入れなければならない。しかしこの場合に

注意しなければならない事は「たとえ職業写真家層とは

言え、様々な撮影技法に精通している訳では無い」という

重要なポイントである。職業写真家層の多くは、特定の

業務撮影分野における撮影技能には勿論熟練しているが、

数多くの撮影スタイルについても同様な保証は無い。

具体例としては、必ずスタジオ撮影で三脚を使っている

人物写真家が、屋外での撮影となると、カメラの構え方

が全くの初心者レベルとなってしまったり、構図が

上手く整えられなかったりする。

また、三脚撮影時には、AFの起動はシャッター半押し

に拘らず、別のキーにアサインするのも有効なのだが、

一般のフィールド撮影では、これでは非効率的だ。

他の実例としては、カメラのカスタマイズやFn等の

設定を「誤操作を嫌う」為に一切行わない職業写真家も

多い。これはまあ安全対策としては理解できるが、

カメラの全機能を全く使っていない訳であり、こういう

人達からは、カメラの操作系についての有益な改善の

意見は収集できないであろう。

(こういう状況もあって、特に各社旗艦機級の操作系の

仕様は、どうしても保守的になってしまう)

![c0032138_19572506.jpg]()

AFレンズとの相性はあまり良く無い。これであれば

フルサイズ機α7系の方が、まだ若干マシという印象も

ある。(まあでも、α7系は、MF系レンズでは使い難い)

それと、これらのAFレンズにおけるMF系動作全般の概念は、

まあ頑張って設計しているとは言えるが、高度で難解で

あろうから初級中級者で意味や動作を理解して使いこなす

事は、かなり難しい。もうAFに完全に頼るか、MFレンズの

場合はピーキング機能に任せるしか無いであろう。

なお、AFに頼るという点では、本機あたりから「瞳AF」が

実装されているが、ボタンが1つその機能に占有されるので

使い込んでいない為、その評価は本記事では避ける。

まあ、被写界深度が極めて浅い人物撮影用大口径レンズ

(例:85mm/F1.4)では、その機能があっても無くても

大差なく、「歩留まりが悪い」とは思われる・・

![c0032138_19572476.jpg]()

できるだろうから、そこはばっさりと省略し、具体的な

長所短所の話に移ろう。

まず長所だが、

第一に、優れた高速連写機能がある。

近年のミラーレス機では電子シャッター機能(注:撮像

素子シャッターの意味)で、秒コマ数を競う傾向があるが、

電子シャッターは、動体(ローリング)歪みの発生や、

ディスプレイの走査線が写る課題が、まだ残っている為、

機械(メカ)シャッター時のみのスペックが重要である。

業務上での高速連写機能は、秒8コマ以上(連写中に

連写速度が可変できれば良いが、どの機体も出来ない)

そして、AF追従(AE追従が望ましいが、それができる

機種は希少)で、70~80枚が必須というスペックだ。

(これは、近年のデジタル一眼レフでは、CANON EOS

7D MarkⅡや、NIKON D500が、この条件をクリアする)

趣味撮影では、まあ秒7コマ以上で30~40枚連写が

可能であれば十分である。

本機では、秒11コマ(α7Ⅲより速い)で、連続撮影枚数

は49枚のスペックであるが、まあ通常は、このカタログ

仕様はあてにはならない。

本機では、撮影条件を整えても連続撮影枚数はスペック

通りになる事は稀で、たいていの場合、途中で連写速度

が低下したりする。

別にカタログ上に嘘は無いのだが「処理シーケンス」の

問題があり、本機ではバッファメモリーがいっぱいに

なると、一旦それを排出(カードへ書き出し)しないと

次の動作に移り難い模様だ。簡単な例をあげれば、カード

への書き込み中は、記録画像の再生処理も出来ない。

同様に、間欠連写技法を用いたとしても、連写性能が

完全復帰していない状態では、どんどんと連写可能枚数が

減ってくる、まあ技術原理上は当たり前とは言えるが、

そうやってカメラに処理の負荷を重ねていくと、本機

では、メニュー操作も効かなくなる、まあつまりカメラが

忙しすぎてパニックとなり、操作を受け付けなくなるのだ。

注1:カード書き込みが終われば、勿論操作可能となる。

注2:こうした高負荷状態では、カード書き込みエラーが

発生する場合がある。そうなると管理ファイルの

自動復旧操作を行わないとならず、合計で1分近く

もの間、撮影機会を失う。

注3:連写用バッファがいっぱいに近づくと、連写が

低速化する他、EVFのブラックアウトが始まる。

ただ、これらはまあ、やむを得ない節もあり、他社機でも

同様な状態に陥る事がある。それと例えばOLYMPUS OM-D

E-M1では、アナログダイヤルが1つあり、これはカメラが

忙しい(ビジー)状態でも操作が可能な為、次の撮影に

備えて、これを変更するが、書き込みなどのカメラ側の

仕事が全て終了しないと、ダイヤルで変更した設定が

反映されないのだ。なので、希望しないモードのままで

次の撮影を行い、あれっ?と思うが、またそこでカメラが

忙しくなり、なかなか希望するモードでの撮影が出来ない。

まあ、近年のカメラにおいて、連写可能枚数増加の為に

バッファメモリーを増強したのであれば、同時にCPUやら

RAM、データバスやメモリーカードといった全ての動作

を高速化しなければならない事が必要となり、さらに、

書き込み動作をいつ行うか?そしてその処理の優先順位

(マルチタスクや割り込み処理、シーケンシャル動作等)

全般も見直す必要があるだろう。(もう少しだけ時代を

待つ必要があるが、どれも新規発想はあまり必要とされず

従来技術を地道に改善していけば良い事なので、いずれは

改良されて行くと思う)

他の長所だが、ピクチャーエフェクトの操作系が

NEXの時代より改善されている。さしもの動的操作系の

NEX-7でも、ピクチャーエフェクトの選択では、一列に

ダラダラと並べられたエフェクトを選ぶ面倒があったが

本機の時代、あるいは前々年α65や、前年α7では

簡易階層構造に変更された。これは、まあ使い易い。

(なお、EVF内での、ピクチャーエフェクトおよびメニュー

のアイコンの縦横比(アスペクト)が他機とは異なる。

縦横比間違いは、映像に係わる人達では、かなり気持ち悪く

見えるので、少々気になる。

まあでも、EVFの解像度が他機より低いので、やむなく、

こうなった可能性が高いとは思うが・・)

エフェクトに関連し、本機では「アプリ(ケーション)」

をインストール可能である、まあPCやスマホと同じ概念

ではあるが、カメラでのこの機能搭載は珍しく、また

従前には存在していなかった。

ただ、アプリの殆どは有料であり、その場合は、実際に

役に立つものかどうかは不明なので、簡単には買えない。

![c0032138_19574452.jpg]()

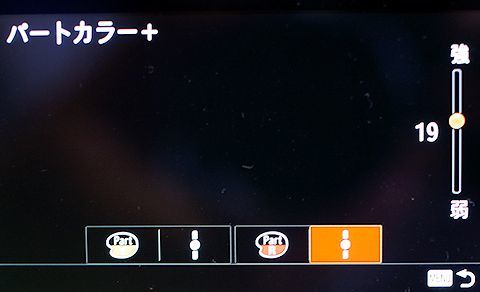

なかなか有益だ、例えば「パートカラー+」では、

2色の同時抽出が出来、かつその強度変更も可能である。

(注:PENTAX機では、この2色エフェクトは標準搭載だ。

また、NIKON機では事後操作になるが、3色を抽出できる)

![c0032138_19574410.jpg]()

ただし、アプリの起動やアプリの設定変更は、カメラ側の

本来の「操作系」には組み込む事が出来ず、別建てで

かなり煩雑な操作系となる。まあ「追加機能」なので、

やむを得ないとも言えるが、快適に使えない事は確か

である。その他の有料アプリのインストールについては

この課題を鑑みて、見送っている状態だ。

それから重要な点だが、2012年~2013年のSONY各機

にあった「背面モニターのコーティング剥げ」は、

2014年以降の機種からは改善されている事だ。

まあでも、2011年以前のSONY機では問題なかった

事であるので、元に戻す事は必然であろう。

(この問題を鑑み、該当時期のSONY機の中古が買い難い。

具体的にはα65、NEX-7、α7、α7R、α99等が対象だ)

なお、コーティング剥げは、5~6年使っていて、使用後

に毎回、丁寧に柔らかい布などで磨いていくと、少しづつ

剥げていって、最後には、だいたい綺麗になる場合もある。

しかし、とても手間がかかる対応だ(汗)

勿論、その中途半端に剥げている間は背面モニターを使った

撮影やメニュー操作が見え難い。

その他、フラッシュが内蔵されている点は良い。

他機または他社機では小型化の為、フラッシュは外付け

になっている事が多く、それは付属部品の為、

可搬・収納性、落下紛失などの面で好ましく無い。

内蔵フラッシュは暗所の撮影の他、逆光回避や、特殊技法と

して、振る雪を光らせる、擬似夜景撮影、等にも有効なのだ。

![c0032138_19574463.jpg]()

充電型となったが、これは良し悪しある。

一見便利なのだが、様々なモバイル機器を毎日持ち

歩くと、帰宅後でのPCのUSB端子はカメラや様々な

機器でいつもいっぱいに充電している状況だ(汗)

ただし電池はSONY機の場合はだいたいの時代に応じて

他機と共通である事が多く(ここは好ましい)

必要ならば他機の充電器を使用すれば良い。

なお、この仕様により、カメラから電池やカードを

抜かずに済むため、別売ボディケースの常時装着が

可能となっている。

![c0032138_19574485.jpg]()

まず 操作系全般が、静的(スタティック)であり、

初級中級者向けで、かつ他種多様な撮影スタイルに

対応出来ない。

まあでも、カメラのターゲット戦略(もう今時の

新鋭機はビギナーしか買わない)なので、ある程度は

やむを得ない所もある、そして、これでもSONY機の

操作系は他社機よりもマシな所も多々あり、他社機

では評価2点以下、という酷い状況も普通だが、

本機の評価は2.5点と、基準値をやや下回る程度だ。

後は、バッテリーの持ちが弱い事か。

まあでも、これはSONY機全般の課題であり、

いずれの機体でもバッテリーが持たない。

ミラーレス機では特に顕著であり、本機のCIPA基準

での撮影枚数はEVF使用時に約310枚と貧弱である。

私の持論では、このCIPA規格の5~6倍は持たせたいの

ではあるが、1000枚程度の撮影で、電池が半減、

(注:%表示が出る)し、ここからのSONY機の電池の

減りはとても速いので、こうなってくると不安だ。

上手くすれば、1800枚程度まで持った事もあったが、

もうそれ以上は厳しいと思う(でもまあ、これで

CIPA規格の6倍だから、技能的観点では及第点だ)

なお、本機は過充電させる事が出来る。98%程度

から充電を開始しておくと、100%を超えて充電され

表示100%のままでも、700枚程度の撮影ができる。

けど、これは電池寿命を減らしたり、加熱破壊等が、

とても危険な用法であるので、勿論推奨は出来ない。

(しかし、充電を100%までで留めると、そこから自然

放電が始まってしまう。本機を何日か使わないでいると、

いざ持ち出そうとすると、半分位に減っているのだ・汗

なお、USB充電はとても遅く、例えば外出前に満充電に

するのは不可能だと言える。電池を抜いて保管する事も

1つの対策とは言えるが、何十台も所有カメラがあると、

どの電池がどれだかわからず、現実的な対応とは言えない)

つまり長時間の撮影では予備電池が必須になる事と、

それと、この撮影枚数では、長時間の業務撮影には

適さない。高速連写型の機体で業務撮影を行う為には、

最低でも1日で5000枚の撮影枚数の保証が望ましい。

まあ、これは一部の一眼レフでは無理な数値では無い。

また、SONYのAマウント一眼レフでも、5000枚程度

の撮影は可能ではあるが、これは、かなりギリギリの

状態となる。(1日のイベント終了直前の、盛り上がりの

重要なタイミングで電池切れになる等、これはまずい)

参考だが、近年の職業写真家層等でも、CANON EOS機と

SONY α機(ミラーレス)を併用する場合が多い。

まあ、特にSIGMA製のMC-11電子アダプターが利用できる

という利点もあるのだろう。

だが、長時間の撮影では、α機ではバッテリーが持たない為

メインのシーン撮影の為にα機を温存させ、他のシーンでは

EOS機(一眼レフ)を使っている様子も良く見かける。

SONYの「排他的仕様」により、多社製互換バッテリーを

使わせないようにしている戦略ならば、少なくとも自社の

バッテリーは、もっと持つようにと改良を期待する。

それから、EVFが従来機、あるいはこの時代の常識である

236万ドットではなく、旧世代の144万ドットだ。

ここは、後継機のα6300,α6500では、236万ドット

に改善されているが、これは改良ではなく、本機では

コストダウンしているだけだし、あるいは後継機で

「EVFの解像度が上がりました!」とアピールする為の

確信犯的な「ロードマッブ戦略」だったかもしれない。

いずれにしても、あまり好ましく無い、こういう点で

性能を出し惜しみしてもらいたくないのだ。

EVFは倍率もやや低く、オールドレンズや精密ピント型

レンズ(マクロや大口径等)において、若干不満が

ある事と、解像度の関係で、オールドレンズでの

ボケ質のだいたいの把握がやり難く、ボケ質破綻回避

の技法も使い難い。その為、本機はオールドレンズ

母艦には向かない。NEX-7の正当後継機のα7000が

欲しいところだが、そのターゲット層は、フルサイズ機

のα7/9系となるだろうから、きっとα7000は永久に

出て来ないであろう。フルサイズ機は色々と問題点が

あるのだが・・(本シリーズ第13回α7記事参照)

まあ、ユーザー層は、APS-C機より高価なフルサイズ機が

常に性能が高いと、重大な勘違いをしてしまうのだ・・

後、ユーザー層が初級中級層を対象としているため、

説明書が簡単すぎる(簡略化されすぎている)

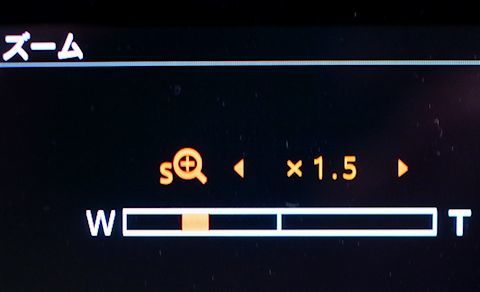

たとえば、デジタル拡大機能については、スマートズーム

全画素超解像ズーム、デジタルズームの3種類が存在

するが、その効能の差異や得失について書かれていない。

WEB上の「ヘルプガイド」を参照すると、もう少しだけ

説明があるが、それでも「画質劣化の少ない画像処理に

より拡大する」など、極めて簡単な解説しか無い。

![c0032138_19575866.jpg]()

まあ、私の場合は画像処理に係わる専門的技術知識を

持っているので、なんとかこれでも原理理解は可能では

あるが、一般ユーザーはお手上げであろう。

![c0032138_19575893.jpg]()

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★☆

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆,

【購入時コスパ 】★★★ (新古購入価格:31,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★

【歴史的価値 】★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.9点

総合点は、ほぼ平均点である。

突出した特徴は持たないが、かと言って、大きな

弱点は無い。

新古品(恐らくは展示品)で、ボディケースも付属して

いたのだが(これも、α6500以降で使用できない故の

在庫処分品であろう)

その状態でも、私の感覚的にはやや値段が高い。

例えば本機α6000よりも、やや高性能で、評価点も

好評価(3.9点)のNEX-7の中古相場の方が安価であり

それであれば、2万円台で購入できる。

また他社ミラーレス機でも2万円台で、本機と同等か

それ以上のパフォーマンスを持つ機体は多数存在する。

(本シリーズ記事で紹介の各旧世代機記事を参照。

注:近年においては、本機の中古相場は下落している)

ただ、α:Eマウント機を必要とする初級中級層では、

NEX-7の動的操作系を使いこなす事は、まず無理で

あろうから、本機α6000の方が初級中級層においては、

はるかに使い易いと思われる。

現代において、α7系Ⅲ型機等は、高付加価値化戦略

によって非常に高額になってしまった為、本機の

一般的視点でのコスパの良さは、そこそこの長所だ。

ただし「フルサイズでなくちゃ嫌だ」などの無意味な

拘りを持っていないユーザーである事が必須条件だが。

---

さて、今回の記事で第三世代(2013~2014年)の

ミラーレス機の紹介は終了、もし今後第三世代機を

追加購入した場合は、適宜「補足編」として紹介予定だ。

では次回記事は、第四世代のミラーレス機を紹介する、

詳細を世代別に紹介している。

今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代定義は第一回

記事参照)の SONY α6000(ILCE-6000)(2014年)を

紹介しよう。

ミラーレス機は、フルサイズ機とAPS-C機が混在して

いるので、ビギナー層等は区別に注意をする必要がある。

本記事での使用レンズは、3種類を用意してある。

を使用する。(APS-C用レンズ、ハイコスパ第22回記事等)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。

振り返ってみる(注:いずれも国内市場での展開/型番)

2010年~2012年 NEXシリーズ(全てAPS-C機、Eマウント)

*NEX-3系 EVFを持たない初級機

*NEX-5系 EVFを持たない中級機

*NEX-6 EVF搭載の中級機

*NEX-7 EVF搭載の上級機(動的操作系採用)

2013年/2014年~ αシリーズ(E/FEマウント機)

*αヒトケタ系(全てフルサイズ機)

・α7系 ベーシックな上級機

・α7R系 画素数を高めた高級機

・α7S系 感度性能を高めた高級機

・α9 超絶性能を持つ最上位機

*α6000系 APS-C型、EVF搭載の中級機

*α5000系 APS-C型、EVFを持たない初級機

さて、本機α6000は、NEX-7(2012年、本シリーズ第8回

記事)又はNEX-6(2012年、未所有)の後継機である。

α6000の仕様的な概要であるが・・

NEX-6等の像面位相差センサー(ファスト・ハイブリッドAF)

仕様であるが、NEX-6の約1600万画素に対し、本α6000は

NEX-7等と同様の2430万画素としている。

(NEX-7の他、α65(2012年,デジタル一眼第13回記事)や

α77Ⅱ(2014年、デジタル一眼第18回記事)も

同様な2430万画素のAPS-C型センサー仕様である)

AFについては、NEX-7のAF方式は旧来のコントラストAF

のみであったので、像面位相差AF搭載は技術的な改善が

見られる。ただし、像面位相差AF機能が利用できる

(純正等)レンズは限られている。

旧来機種での仕様上の差異の影響や使い分けについては、

私の場合はNEX-7は「オールドレンズ母艦」とする事で、

AFの弱点を相殺していたし、その際の操作系もNEX-7は

優れていた。(アダプター耐性評価4点、操作系4.5点)

簡単に言えば、α6000(やNEX-6)では(操作)ダイヤルの

数がNEX-7より1つ少ないばかりか、オールドレンズ使用時

上部(又は背面)ダイヤルが何の効能も持たせられずに

非効率的な操作系になってしまう(アダプター耐性2.5点)

MFレンズを使用する為の母艦とする事は望ましいのだが、

この点から考えると、NEX-7にまだアドバンテージが残る。

つまり、α6000は、出来るだけAFレンズを主体とするのが

良いだろうという事だ。(後述のEVF解像度も関連する)

画像処理エンジンは、フルサイズ機α7(2013年、本シリーズ

第13回記事)と同様の新型(BIONZ X)である。

まあ、これらはすなわち、この時代(2012~2013年)の

SONY各機の搭載技術を(悪い言葉で言えば)「寄せ集めた」

ような印象の機体が本機α6000だ。

あるいはEVF非搭載のα5000(2014年)より、使われなく

なり、前年のフルサイズ機α7/α7Rとともに、ブランド

を「α」に統一した。(注:国内市場での話。海外では

やや先行して、この措置となっている)

この時点で、SONYの機体は、ミラーレス機も一眼レフも

両者「α」となり、ユーザー側からは区別が分かり難い

状況となったのだが、一眼レフは、α:Aマウント、

ミラーレス機は、α:Eマウントと区分するようになり、

Eマウントは、前年のフルサイズ機登場により、さらに

FEマウント(フルサイズEマウント)という区分が

この時代から定着している。(しかし、分かり難い)

まあ、将来的に一眼レフのα:Aマウント機は市場を縮小

する予定である事が明白に見て取れるブランディング戦略だ。

事実、この頃からAマウント機の初級中級機は姿を消し、

以降のAマウント機はα77Ⅱ(2014年),α99Ⅱ(2016年)

の2機種しか新発売が無く、現状の製品ラインナップも

それら高級機(当然高価だ)の2機種しか存在していない。

(注:国内市場での話)

もう一度、これらの製品群の発売年を整理してみよう。

<2012年>

Aマウント α99、α65(デジタル一眼第13回)等

Eマウント NEX-7(本シリーズ第8回),NEX-6等

<2013年>

Aマウント α58

Eマウント α3000,α3500(いずれも国内未発売)

FEマウント α7(本シリーズ第13回),α7R

<2014年>

Aマウント α77Ⅱ(デジタル一眼第18回)

Eマウント α5000,α6000(本機)

FEマウント α7S、α7Ⅱ

(注:α7Sは、機体上ではα7sと、sが小文字のような

デザインとなっているが、正式機種名は大文字のα7Sだ)

なお、以降の時代のSONY機は、また当該機種紹介時点で

歴史を紹介する。

注意点としては、通常、「後継機になると型番が進む」

という市場での常識があるが、SONYの場合、型番が後退する

ケースも稀にある。

例:NEX-7(2012年初頭)→NEX-6(2012年末)

α6500(2016年)→α6400(2019年)

また、SONYでは旧機種を生産完了とせずに、併売されている

ケースも良くあり(例;コンパクト機のRX100シリーズ等)

複雑な型番体系、販売価格の差異、そして、それらのコスパ

判断が、初級層はもとより中級層でも難しい事であろう。

記載されているような事(二次情報)ばかりを書いていても

あまり意味が無い。

本ブログでは、その機材を所有するユーザーでしか

分かり得ない事で、かつ、他の何処にも無い情報(一次情報)

を提供する事を主眼としている。

所有してもいない機材の事を、あれこれと書いているような

記事には賛同できないし、その評価内容も信用に値しない。

(例:「画素数が増えたから良く写る」等)

以降は、本機α6000で目についた所を順次書いて行こう。

SONYミラーレスAPS-C機(=Eマウント機)の老朽化に

よる代替である。ここで老朽化とは、「仕様的老朽化」

(=新型機が高性能化し、旧機種を使いたくなくなる)

のみならず、酷使による物理的な老朽化が主因だ。

本機α6000以前では、それらは「NEX」というシリーズ名

であり、NEX-3(2010年、本シリーズ第4回記事)、NEX-5

(2010年、譲渡につき現在未所有)、NEX-7(同第8回記事)

を使用していたのだが、いずれもとっくに減価償却済み

(注:この用語の意味は、低価格帯ミラーレス機において

取得価格を撮影枚数で割った値が2円に到達する、いわゆる

「1枚2円の法則」をクリアしていて、元が取れている

という事である)

・・(減価償却済み)であり、それどころか酷使により

いずれの機体もボロボロになってしまっていた。

旧来、これらの機種の主な使用目的(用途)であるが、

NEX-3:Eマウントでのトイレンズ母艦(LENSBABYやHOLGA等)

NEX-7:オールドレンズ母艦、およびEマウントAPS-Cレンズ母艦

となっていた。

だが、NEX-3には、トイレンズ母艦として必須の要素の

(ピクチャー)エフェクトが(時代的に)未搭載であった。

NEX-7は、貧弱なコントラストAFのみの搭載だ。

なお、いずれも手ブレ補正機能が内蔵されていないが、

それは、これらの機種での必須要件とは見なしていない。

(つまり、手ブレ補正が必要となる撮影条件では、他機を

持ち出せば済む話である)

そこで、トイレンズ母艦&Eマウント(APS-C)AFレンズ母艦

としての用途を考えて機種を選択した。

その要件においては、小型軽量、比較的高性能、中古が安価

という条件となり、「本機α6000が最適であろう」という

結論となった。(注:これは2017年頃時点での話だ)

搭載されておらず、静的操作系にダウングレードされている

(というか、2013年以降の全SONY機から、動的操作系が

非常に残念ながら撤廃されてしまった)事と、それから、

EVF解像度がNEX-7の236万ドットに対して、α6000では、

144万ドットに、これもダウングレードだ。

これらの課題は覚悟して購入する必要がある。

これらの事が、どんな影響を及ぼすか?と言えば、

すなわち、α6000では「オールドレンズ母艦」という点で

「NEX-7の代替にはならない」という事が明白である。

つまり、α6000でオールドレンズを使った際、有効では

無い無駄な操作ダイヤルが出てくる、また低解像度EVFでは、

オールドレンズのボケ質破綻の回避の制御が出来ない。

匠「う~ん、困ったなあ・・ ではまあ、α6000は、

NEX-3のみの代替と考え、NEX-7は、もうしばらくの

間、併用して使うとしよう。結局NEX-7の代替機は

どこにも存在しないので、やはり、いずれは予備機を

もう1台買うとするか・・」

という選択となった。

なお、何故名機NEX-7の予備機をこれまで買っていなかった

のか? という点は、シンプルな2つの理由があり、1つは

「NEX-7が黒色ボディしか存在しない」という事だ。

これだと、同一機種を2台使う際、ボディ色による見分け

がつかず、ローテーション管理上で混乱を招く。

(これまで同一機種を複数買う場合、機体色で識別していた)

もう1つの理由は、NEX-7は「背面モニターのコーティング

剥げが発生する」という「持病」を抱えている点だ。

するが)ある時代の機種において、共通の欠陥を持つ事だ。

SONY機の場合、2012年~2013年に発売された殆どの機種で

背面モニターのコーティング剥げが発生している。

(これは、2011年の東日本大震災により、部品調達に

なんらかの品質問題が発生したのだろう、と推測している)

私の所有しているこの時代のSONY機の3機種は、全て

コーディング剥げが起こり、また、中古市場に流れている

機体でも、同様の課題の発生頻度が極めて高い。

何故、こうした問題がメーカーや市場、あるいはユーザーや

専門評価者の間で、うやむやにされてしまうのか、さっぱり

理解できないが、まあつまり、既に6~7年も前の話だし、

初級ユーザー等は、そこまで長期に渡って同一機体を使用

しない。何故ならば「新機種の新機能や高性能に頼らないと

上手く撮れない」という不安を常に抱えているからだ。

(だから例えば、新機種に手ブレ補正機能が内蔵されたら、

皆、旧機種を手放して、新機種に買い換えてしまう)

よって、そんな古い機種の問題点や欠陥については、誰も

何も言わない状態だ。

ただまあ、上級者ともなれば、次々に新機種に買い換える

事の意味の無さ、あるいはコスパの悪さは重々承知している

事であろう。だから、現代においては、最新の機材を使って

いるのは、皆、ビギナー層ばかりで、少し古い時代の機材を

使っているのは、中上級層である、と、完全なまでに明白に

区分が分かれてしまっている不自然な市場の状態だ。

初級層では「古い機種を使うのは格好悪い」と思っている

のだろうが、上級層からはむしろ全く正反対の印象があり、

「彼は古い機種を上手く使いこなしているので、長くカメラ

をやっているだろうし、相当に”デキる”な」という感覚だ。

銀塩時代の中古カメラブームの際は、まさにこの感覚で、

古いカメラを使いこなす事が「格好良さ」の象徴であった。

もし現代または近い将来に、オールド・デジカメブームが

起これば、また、このような文化が一般的になるであろう。

余談が長くなった、このあたりで、使用レンズを交換する。

(他記事では未紹介)を使用する。

本レンズはピント合わせが不要な、パンフォーカス型

トイレンズである。旧来はEVFを持たない「NEX-3」の

担当分野であったが、試験的にα6000で使用してみよう。

この場合α6000の優秀なAF性能等が無駄になる。こういう

状態も一種の「オフサイド」であり、つまり、カメラ側の

性能が無駄に良すぎるのだ。(注:本ブログでの

「オフサイド禁止の法則」とは、「カメラ価格がレンズ

価格よりも高すぎない事」という持論であるが、この事は

広義には「カメラの性能がレンズの性能よりも高すぎる」

という非常にアンバランスな状態を戒める事をも指す)

本α6000の位置付けがある以上は、これはやむを得ない。

問題は、この状態で使い易いか否か?という点であろう。

さて、トイレンズまたはオールドレンズを装着時に、

まず考慮するべきは露出補正等の操作系である。NEX-7では、

この場合でも豊富なアサイナブルダイヤル数により

優れた操作系を発揮できるが、NEX-3等では使い難い。

本機α6000では「ホイール露出補正」をONにしておけば

常時リアルタイムの露出補正が可能だ。だが、この操作系

はメニュー操作時の誤操作リスクがある点がまず一点、

そして、この設定はレンズ交換をした場合でも有効な為、

AFレンズを用いた場合と共通の設定にせざるを得ない。

このように固定的にならざるを得ない。本機では、AF/MF

の切り替えボタンは無いし、あったとしても、AF時とMF時

でそれぞれ異なる設定を(ピーキングの動作等も含めて)

細かく設定して切り替える事は出来ない(他社機も同じ)

それら一切合切の設定を登録して呼び出せる機種もある事は

あるが、その呼び出しが露出モードダイヤル上等にある

ならば、通常時のその操作子の効能とは矛盾してしまう。

(ユーザー設定を呼び出したら露出モードが変更しにくい)

つまり、この点においては、使用するレンズの種類に応じて、

複数の機種を使い分けるしか無いのだ。具体的な例では、

業務用大型AFレンズ専用機、趣味用小型AFレンズ専用機、

MFオールドレンズ母艦、精密ピント合わせ(大口径や

マクロレンズ)母艦、トイレンズ母艦・・

といった感じとなる。

が、これらを各社マウントで全て5台づつとか揃えて

いたら、際限なくカメラの数が増えてしまう(汗)

だから、1つは1台の機体に複数の用途を兼任させる対策

がある。(本機は、小型AFレンズ、トイレンズ用が主だ)

もう1つは、1つのマウントに拘らず、他社あるいは

他マウントでシステムを別途構築するか、だ。

(例えば、CANON EOS一眼レフを業務用大型AFレンズ専用

のシステムとし、EOS一眼レフには趣味レンズやトイレンズ

を一切装着しない、という割り切りが必要となる)

これらの2つの対策により、際限なくカメラ数が増える

状態は起こり難いが、それでもなお、用途別に最低限は

複数の機体が必要になる事は必至だ。

(=すべての撮影用途を1台のカメラでこなす事は、

いつの時代においても絶対的に無理な話である)

旧来のNEX-3での同じ用途よりは、はるかに快適である。

撮影状況により描写が大きく変化するトイレンズにおいては

背面モニターよりもEVFが有効であるし、NEX-3の時代には

無かった(ピクチャー)エフェクトの利用も任意だ。

また、精度の高いピーキング機能はMF時に常時出せる為、

(注:OLYMPUS機やFUJIFILM機では常時出ない)

パンフォーカスでは無いMFトイレンズの使用も容易だ。

EVFの解像力の低さ(144万ドット)は、トイレンズでは

さほど問題にならない。

まあ、快適かつ仕様マッチングは良いのだが、ただ、

本体価格が突出するオフサイド状態である事は確かだ、

本機をさらに後年に、1万円以下の二束三文で買うか、

又は本機を酷使し、減価償却ルールをクリアして、十分

元を取ってから使うのであれば、この課題は緩和できる。

(本機では、もう減価償却ルールをクリアしている)

----

さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。

(他記事では未紹介)

本レンズは、E(FE)マウント対応品である、つまり純正

レンズ相当であるので、ほとんどのカメラ側機能は

問題なく利用できる。こちらは2018年発売の新鋭レンズ

であり、オフサイド状態にもならない。

(注:本レンズとの組み合わせでは、何故かα6000

のデジタルズーム機能が動作しない。α7でも同様だが、

旧機種NEX-7では動作する、ここは情報伝達プロトコルの

問題ではあろうが、何故そうなったかは原因不明である)

(追記:2018年末のレンズ側ファームウェアVer.02

で、この不具合は解消された)

まあ、小型AFレンズとは言えるが、マクロレンズ故に、

ピント合わせが非常にシビアになる。

AF性能では無く、ピーキングや拡大操作系などのMF性能

である。(注:このレンズと本機の組み合わせでは、

AFが極めて遅く、像面位相差AFが正しく動作していない

模様である)それから、EVFの解像度やボケ質の見え具合や、

各種カメラ設定がEVFを覗きながら快適に可能かどうか?

という操作系全般が問われる事となる。

本機での、こうした「精密ピント母艦」としての用途は

やや向かない、まずはEVFの性能が低い事が課題となり、

また、AFレンズの設定のままでのMF撮影はやりにくい。

その1例としては、MFアシストをONとすると、当然ながら

ピントリング操作で画面の自動拡大が発生するが、

ここで拡大位置の変更や拡大率の変更は、シャッターを

半押ししながらの背面(または前面)操作子での指動線の

移動が起こる為、EVFを覗きながらでは少々やりにくい。

加えて、最終構図確認をする為には、自動拡大を解除

しないとならないが、他機では基本的にはボタン操作が

必要だ。(注;PANASONIC機ではMF時であれば、シャッター

ボタンの半押しで拡大解除可)

が、本機あたりの時代から自動拡大を「タイマー」で解除

できるようになった。

(本機でボタンで解除するのは、拡大機能をFnにアサインし、

かつMF設定時、かつ拡大ボタンを3度押す必要がある・汗)

しかしそのタイマーは、2秒、5秒、無制限しか選べず、

2秒ではやや慌しく、5秒では速くピントを合わせた際に、

画面復帰を待つ時間が、かったるく、勿体無い。

(注:MFアシスト時であれば、最終のピントリング操作

からのタイマー起動開始なので、2秒でまあ十分であろう

ただピント確認作業などが少々慌しい事は確かだ)

また無制限では、容易には全画面復帰させる事が出来ない。

なお、シャッター半押しを解除すれば画面が復帰するが、

AF時は再度のシャッター半押し動作で、またAFが起動して

しまうので、せっかくMFで合わせたのに元の木阿弥だ。

(注:AF開始ボタンを別建てに設定できるが、通常撮影時

では、その操作は煩雑すぎる)

それと、MF撮影時に画面の手動拡大は、どうやら本機では

MF設定時以外は出来ない模様である(拡大ボタンを

Fnキー等にアサイン可能ではあるが、AF-S,AF-A,AF-C,

DMF時では無効であり、MF設定時または再生時のみ有効)

MF中心の撮影時にはOFFする必要があり、さらにはMF

モードへの設定も必要だ(注:AFレンズ以外を装着時

には自動的にMFモードとなる)

が、マクロ等では無い他のAFレンズでは自動拡大があった

方が便利な為、装着レンズに応じて一々これらの設定を

変更するのが煩雑だ。この点、この時代のSONY機から、

Fn機能が搭載されていて、EVF内(または背面モニター)

に表示されるショートカットメニューを表示できる他、

その項目登録を自在編集できる。

この事そのものは、なかなか優れた機能であり、旧来の

NEX-7にあった動的操作系が廃止された事への十分な

代替機能となっていて好ましいのだが、Fnメニュー上に

登録できる機能は選択肢が限られている為、MFアシスト

のON/OFFや、アプリの起動等は、残念ながら登録不可

となっている。(注:AFモードの選択肢は設定可能)

この問題はNIKON機の「マイメニュー」でも同様であり

NIKON機では、さらに登録不能項目が多く、不条理とも

言える仕様だ。これはユーザーが、どんな状況でどんな

撮影をするかを熟考していないか、または知らない訳か、

あるいは過剰な迄の安全対策であり、いずれにしても

仕様設計上での未成熟であろう。

ただまあ、エンジニアの全てが撮影に熟知している筈も

無いだろうから、ここは社外アドバイザー等の意見を

ちゃんと取り入れなければならない。しかしこの場合に

注意しなければならない事は「たとえ職業写真家層とは

言え、様々な撮影技法に精通している訳では無い」という

重要なポイントである。職業写真家層の多くは、特定の

業務撮影分野における撮影技能には勿論熟練しているが、

数多くの撮影スタイルについても同様な保証は無い。

具体例としては、必ずスタジオ撮影で三脚を使っている

人物写真家が、屋外での撮影となると、カメラの構え方

が全くの初心者レベルとなってしまったり、構図が

上手く整えられなかったりする。

また、三脚撮影時には、AFの起動はシャッター半押し

に拘らず、別のキーにアサインするのも有効なのだが、

一般のフィールド撮影では、これでは非効率的だ。

他の実例としては、カメラのカスタマイズやFn等の

設定を「誤操作を嫌う」為に一切行わない職業写真家も

多い。これはまあ安全対策としては理解できるが、

カメラの全機能を全く使っていない訳であり、こういう

人達からは、カメラの操作系についての有益な改善の

意見は収集できないであろう。

(こういう状況もあって、特に各社旗艦機級の操作系の

仕様は、どうしても保守的になってしまう)

AFレンズとの相性はあまり良く無い。これであれば

フルサイズ機α7系の方が、まだ若干マシという印象も

ある。(まあでも、α7系は、MF系レンズでは使い難い)

それと、これらのAFレンズにおけるMF系動作全般の概念は、

まあ頑張って設計しているとは言えるが、高度で難解で

あろうから初級中級者で意味や動作を理解して使いこなす

事は、かなり難しい。もうAFに完全に頼るか、MFレンズの

場合はピーキング機能に任せるしか無いであろう。

なお、AFに頼るという点では、本機あたりから「瞳AF」が

実装されているが、ボタンが1つその機能に占有されるので

使い込んでいない為、その評価は本記事では避ける。

まあ、被写界深度が極めて浅い人物撮影用大口径レンズ

(例:85mm/F1.4)では、その機能があっても無くても

大差なく、「歩留まりが悪い」とは思われる・・

できるだろうから、そこはばっさりと省略し、具体的な

長所短所の話に移ろう。

まず長所だが、

第一に、優れた高速連写機能がある。

近年のミラーレス機では電子シャッター機能(注:撮像

素子シャッターの意味)で、秒コマ数を競う傾向があるが、

電子シャッターは、動体(ローリング)歪みの発生や、

ディスプレイの走査線が写る課題が、まだ残っている為、

機械(メカ)シャッター時のみのスペックが重要である。

業務上での高速連写機能は、秒8コマ以上(連写中に

連写速度が可変できれば良いが、どの機体も出来ない)

そして、AF追従(AE追従が望ましいが、それができる

機種は希少)で、70~80枚が必須というスペックだ。

(これは、近年のデジタル一眼レフでは、CANON EOS

7D MarkⅡや、NIKON D500が、この条件をクリアする)

趣味撮影では、まあ秒7コマ以上で30~40枚連写が

可能であれば十分である。

本機では、秒11コマ(α7Ⅲより速い)で、連続撮影枚数

は49枚のスペックであるが、まあ通常は、このカタログ

仕様はあてにはならない。

本機では、撮影条件を整えても連続撮影枚数はスペック

通りになる事は稀で、たいていの場合、途中で連写速度

が低下したりする。

別にカタログ上に嘘は無いのだが「処理シーケンス」の

問題があり、本機ではバッファメモリーがいっぱいに

なると、一旦それを排出(カードへ書き出し)しないと

次の動作に移り難い模様だ。簡単な例をあげれば、カード

への書き込み中は、記録画像の再生処理も出来ない。

同様に、間欠連写技法を用いたとしても、連写性能が

完全復帰していない状態では、どんどんと連写可能枚数が

減ってくる、まあ技術原理上は当たり前とは言えるが、

そうやってカメラに処理の負荷を重ねていくと、本機

では、メニュー操作も効かなくなる、まあつまりカメラが

忙しすぎてパニックとなり、操作を受け付けなくなるのだ。

注1:カード書き込みが終われば、勿論操作可能となる。

注2:こうした高負荷状態では、カード書き込みエラーが

発生する場合がある。そうなると管理ファイルの

自動復旧操作を行わないとならず、合計で1分近く

もの間、撮影機会を失う。

注3:連写用バッファがいっぱいに近づくと、連写が

低速化する他、EVFのブラックアウトが始まる。

ただ、これらはまあ、やむを得ない節もあり、他社機でも

同様な状態に陥る事がある。それと例えばOLYMPUS OM-D

E-M1では、アナログダイヤルが1つあり、これはカメラが

忙しい(ビジー)状態でも操作が可能な為、次の撮影に

備えて、これを変更するが、書き込みなどのカメラ側の

仕事が全て終了しないと、ダイヤルで変更した設定が

反映されないのだ。なので、希望しないモードのままで

次の撮影を行い、あれっ?と思うが、またそこでカメラが

忙しくなり、なかなか希望するモードでの撮影が出来ない。

まあ、近年のカメラにおいて、連写可能枚数増加の為に

バッファメモリーを増強したのであれば、同時にCPUやら

RAM、データバスやメモリーカードといった全ての動作

を高速化しなければならない事が必要となり、さらに、

書き込み動作をいつ行うか?そしてその処理の優先順位

(マルチタスクや割り込み処理、シーケンシャル動作等)

全般も見直す必要があるだろう。(もう少しだけ時代を

待つ必要があるが、どれも新規発想はあまり必要とされず

従来技術を地道に改善していけば良い事なので、いずれは

改良されて行くと思う)

他の長所だが、ピクチャーエフェクトの操作系が

NEXの時代より改善されている。さしもの動的操作系の

NEX-7でも、ピクチャーエフェクトの選択では、一列に

ダラダラと並べられたエフェクトを選ぶ面倒があったが

本機の時代、あるいは前々年α65や、前年α7では

簡易階層構造に変更された。これは、まあ使い易い。

(なお、EVF内での、ピクチャーエフェクトおよびメニュー

のアイコンの縦横比(アスペクト)が他機とは異なる。

縦横比間違いは、映像に係わる人達では、かなり気持ち悪く

見えるので、少々気になる。

まあでも、EVFの解像度が他機より低いので、やむなく、

こうなった可能性が高いとは思うが・・)

エフェクトに関連し、本機では「アプリ(ケーション)」

をインストール可能である、まあPCやスマホと同じ概念

ではあるが、カメラでのこの機能搭載は珍しく、また

従前には存在していなかった。

ただ、アプリの殆どは有料であり、その場合は、実際に

役に立つものかどうかは不明なので、簡単には買えない。

なかなか有益だ、例えば「パートカラー+」では、

2色の同時抽出が出来、かつその強度変更も可能である。

(注:PENTAX機では、この2色エフェクトは標準搭載だ。

また、NIKON機では事後操作になるが、3色を抽出できる)

ただし、アプリの起動やアプリの設定変更は、カメラ側の

本来の「操作系」には組み込む事が出来ず、別建てで

かなり煩雑な操作系となる。まあ「追加機能」なので、

やむを得ないとも言えるが、快適に使えない事は確か

である。その他の有料アプリのインストールについては

この課題を鑑みて、見送っている状態だ。

それから重要な点だが、2012年~2013年のSONY各機

にあった「背面モニターのコーティング剥げ」は、

2014年以降の機種からは改善されている事だ。

まあでも、2011年以前のSONY機では問題なかった

事であるので、元に戻す事は必然であろう。

(この問題を鑑み、該当時期のSONY機の中古が買い難い。

具体的にはα65、NEX-7、α7、α7R、α99等が対象だ)

なお、コーティング剥げは、5~6年使っていて、使用後

に毎回、丁寧に柔らかい布などで磨いていくと、少しづつ

剥げていって、最後には、だいたい綺麗になる場合もある。

しかし、とても手間がかかる対応だ(汗)

勿論、その中途半端に剥げている間は背面モニターを使った

撮影やメニュー操作が見え難い。

その他、フラッシュが内蔵されている点は良い。

他機または他社機では小型化の為、フラッシュは外付け

になっている事が多く、それは付属部品の為、

可搬・収納性、落下紛失などの面で好ましく無い。

内蔵フラッシュは暗所の撮影の他、逆光回避や、特殊技法と

して、振る雪を光らせる、擬似夜景撮影、等にも有効なのだ。

充電型となったが、これは良し悪しある。

一見便利なのだが、様々なモバイル機器を毎日持ち

歩くと、帰宅後でのPCのUSB端子はカメラや様々な

機器でいつもいっぱいに充電している状況だ(汗)

ただし電池はSONY機の場合はだいたいの時代に応じて

他機と共通である事が多く(ここは好ましい)

必要ならば他機の充電器を使用すれば良い。

なお、この仕様により、カメラから電池やカードを

抜かずに済むため、別売ボディケースの常時装着が

可能となっている。

まず 操作系全般が、静的(スタティック)であり、

初級中級者向けで、かつ他種多様な撮影スタイルに

対応出来ない。

まあでも、カメラのターゲット戦略(もう今時の

新鋭機はビギナーしか買わない)なので、ある程度は

やむを得ない所もある、そして、これでもSONY機の

操作系は他社機よりもマシな所も多々あり、他社機

では評価2点以下、という酷い状況も普通だが、

本機の評価は2.5点と、基準値をやや下回る程度だ。

後は、バッテリーの持ちが弱い事か。

まあでも、これはSONY機全般の課題であり、

いずれの機体でもバッテリーが持たない。

ミラーレス機では特に顕著であり、本機のCIPA基準

での撮影枚数はEVF使用時に約310枚と貧弱である。

私の持論では、このCIPA規格の5~6倍は持たせたいの

ではあるが、1000枚程度の撮影で、電池が半減、

(注:%表示が出る)し、ここからのSONY機の電池の

減りはとても速いので、こうなってくると不安だ。

上手くすれば、1800枚程度まで持った事もあったが、

もうそれ以上は厳しいと思う(でもまあ、これで

CIPA規格の6倍だから、技能的観点では及第点だ)

なお、本機は過充電させる事が出来る。98%程度

から充電を開始しておくと、100%を超えて充電され

表示100%のままでも、700枚程度の撮影ができる。

けど、これは電池寿命を減らしたり、加熱破壊等が、

とても危険な用法であるので、勿論推奨は出来ない。

(しかし、充電を100%までで留めると、そこから自然

放電が始まってしまう。本機を何日か使わないでいると、

いざ持ち出そうとすると、半分位に減っているのだ・汗

なお、USB充電はとても遅く、例えば外出前に満充電に

するのは不可能だと言える。電池を抜いて保管する事も

1つの対策とは言えるが、何十台も所有カメラがあると、

どの電池がどれだかわからず、現実的な対応とは言えない)

つまり長時間の撮影では予備電池が必須になる事と、

それと、この撮影枚数では、長時間の業務撮影には

適さない。高速連写型の機体で業務撮影を行う為には、

最低でも1日で5000枚の撮影枚数の保証が望ましい。

まあ、これは一部の一眼レフでは無理な数値では無い。

また、SONYのAマウント一眼レフでも、5000枚程度

の撮影は可能ではあるが、これは、かなりギリギリの

状態となる。(1日のイベント終了直前の、盛り上がりの

重要なタイミングで電池切れになる等、これはまずい)

参考だが、近年の職業写真家層等でも、CANON EOS機と

SONY α機(ミラーレス)を併用する場合が多い。

まあ、特にSIGMA製のMC-11電子アダプターが利用できる

という利点もあるのだろう。

だが、長時間の撮影では、α機ではバッテリーが持たない為

メインのシーン撮影の為にα機を温存させ、他のシーンでは

EOS機(一眼レフ)を使っている様子も良く見かける。

SONYの「排他的仕様」により、多社製互換バッテリーを

使わせないようにしている戦略ならば、少なくとも自社の

バッテリーは、もっと持つようにと改良を期待する。

それから、EVFが従来機、あるいはこの時代の常識である

236万ドットではなく、旧世代の144万ドットだ。

ここは、後継機のα6300,α6500では、236万ドット

に改善されているが、これは改良ではなく、本機では

コストダウンしているだけだし、あるいは後継機で

「EVFの解像度が上がりました!」とアピールする為の

確信犯的な「ロードマッブ戦略」だったかもしれない。

いずれにしても、あまり好ましく無い、こういう点で

性能を出し惜しみしてもらいたくないのだ。

EVFは倍率もやや低く、オールドレンズや精密ピント型

レンズ(マクロや大口径等)において、若干不満が

ある事と、解像度の関係で、オールドレンズでの

ボケ質のだいたいの把握がやり難く、ボケ質破綻回避

の技法も使い難い。その為、本機はオールドレンズ

母艦には向かない。NEX-7の正当後継機のα7000が

欲しいところだが、そのターゲット層は、フルサイズ機

のα7/9系となるだろうから、きっとα7000は永久に

出て来ないであろう。フルサイズ機は色々と問題点が

あるのだが・・(本シリーズ第13回α7記事参照)

まあ、ユーザー層は、APS-C機より高価なフルサイズ機が

常に性能が高いと、重大な勘違いをしてしまうのだ・・

後、ユーザー層が初級中級層を対象としているため、

説明書が簡単すぎる(簡略化されすぎている)

たとえば、デジタル拡大機能については、スマートズーム

全画素超解像ズーム、デジタルズームの3種類が存在

するが、その効能の差異や得失について書かれていない。

WEB上の「ヘルプガイド」を参照すると、もう少しだけ

説明があるが、それでも「画質劣化の少ない画像処理に

より拡大する」など、極めて簡単な解説しか無い。

まあ、私の場合は画像処理に係わる専門的技術知識を

持っているので、なんとかこれでも原理理解は可能では

あるが、一般ユーザーはお手上げであろう。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★☆

【マニアック度 】★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆,

【購入時コスパ 】★★★ (新古購入価格:31,000円)

【完成度(当時)】★★★

【仕様老朽化寿命】★★★

【歴史的価値 】★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.9点

総合点は、ほぼ平均点である。

突出した特徴は持たないが、かと言って、大きな

弱点は無い。

新古品(恐らくは展示品)で、ボディケースも付属して

いたのだが(これも、α6500以降で使用できない故の

在庫処分品であろう)

その状態でも、私の感覚的にはやや値段が高い。

例えば本機α6000よりも、やや高性能で、評価点も

好評価(3.9点)のNEX-7の中古相場の方が安価であり

それであれば、2万円台で購入できる。

また他社ミラーレス機でも2万円台で、本機と同等か

それ以上のパフォーマンスを持つ機体は多数存在する。

(本シリーズ記事で紹介の各旧世代機記事を参照。

注:近年においては、本機の中古相場は下落している)

ただ、α:Eマウント機を必要とする初級中級層では、

NEX-7の動的操作系を使いこなす事は、まず無理で

あろうから、本機α6000の方が初級中級層においては、

はるかに使い易いと思われる。

現代において、α7系Ⅲ型機等は、高付加価値化戦略

によって非常に高額になってしまった為、本機の

一般的視点でのコスパの良さは、そこそこの長所だ。

ただし「フルサイズでなくちゃ嫌だ」などの無意味な

拘りを持っていないユーザーである事が必須条件だが。

---

さて、今回の記事で第三世代(2013~2014年)の

ミラーレス機の紹介は終了、もし今後第三世代機を

追加購入した場合は、適宜「補足編」として紹介予定だ。

では次回記事は、第四世代のミラーレス機を紹介する、