「STFレンズ20周年記念記事」

本記事は「アポダイゼーション光学エレメント」を搭載

する4本のレンズを紹介する上級マニア向けの内容だ。

![c0032138_08500185.jpg]()

以降、APDまたはSTFと省略して記載する。

ちなみに、2018年時点で世の中に存在するカメラ用の

APD/STFレンズは、今回紹介の4本のみだ。

「グランドスラム」とは、主にテニス又はゴルフでの

メジャーな四大会を全て制覇(優勝)する事であるが、

4つの、という意味を転じて、野球での満塁ホームラン

(4点が入る)を指したり、スポーツ以外の世界では、

通信業界で「固定電話、インターネット、TV放送、

モバイル電話(通信)」の4業種を全て同じ事業者が

提供するケースを指す場合もある。

いずれもなかなか実現が困難な事だ。

(注:正確には「4つの」という数値要素は必須では無く、

「年間の主要なスポーツ大会に全て勝つ」という定義で

ある。Slamには「完勝する」という意味もあるからだ。

が、一部の報道等では、テニスやゴルフで日本人選手が

頑張っていると、「四大大会のいずれかに出て優勝すれば

グランドスラムだ!」と言っているケースが多々あるが、

それは基本的には誤りだ。それだと毎年で沢山のグランド

スラム者が出来てしまう。(この条件だと「大坂なおみ」も

グランドスラム達成者だ)そうではなくて、少なくとも

「四大会(主要大会)の全て」を制しないとならないし、

さらに厳しい解釈では、”同じ年内”に四大大会の全てに

優勝しなくては、グランドスラムとは言えないそうだ。

つまり、四大大会そのものがグランドスラム(大会)なのでは

なく、全てに優勝する事(戦果・戦績)が「グランドスラム」

である。物事の本来の意味を勝手に曲解して、間違った解釈を

報道やCMで広めてしまう事には、まったく賛同が出来ない)

で、本記事では、希少なAPD/STFレンズ4本全てを所有する

事を「グランドスラム」と呼んでいる。

では、個々のレンズについて実写を交えた詳細を紹介しよう。

なお、実写についてはカメラ側に備わる撮影機能は任意に

使う事とするが、事後のPC編集については縮小と輝度調整

程度の最小限にとどめる。

----

まずは1本目、1998年発売と最も古いSTFレンズだ。

![c0032138_08502750.jpg]()

(新品購入価格 118,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)を使用する。

本レンズはミノルタ製銀塩AF一眼レフα-9(銀塩一眼レフ

第22回記事、予定)と同年の発売のレンズである。

それ以前の期間で低迷していたミノルタαの市場優位性を

再度築く為の戦略の一環でもあった事だろう。

これが世界で初めて「アポダイゼーション光学エレメント」

を搭載した写真用(一眼レフ用)交換レンズである。

今年2018年から丁度20年前に発売された革新的なレンズだ。

![c0032138_08502700.jpg]()

一種の光学フィルターであり、これをレンズ内に搭載する事で、

「ボケ質」が極めて良くなる。この原理は古くから知られていた

そうだが、実際に製品化されたのは本レンズが初だ。

だが、「アポダイゼーション」では、ユーザー層は何の事やら

さっぱりわからない事であろう。仮に「アポ」と省略した所で、

今度は、この時代でも世の中にある、色収差を補正する構成の、

「アポクロマート」を省略した「アポ」と同じになって混同する。

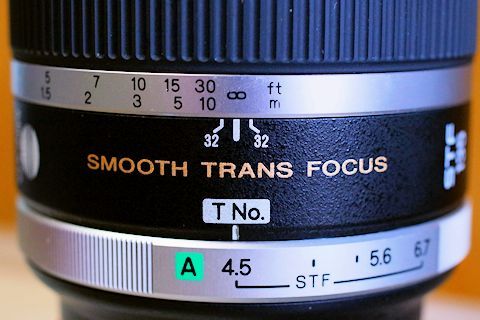

そこで、このレンズには、STF(Smooth Trans Focus)という

新しい名称が与えられた。

しかし、そういう新用語を使ってもユーザーの理解は困難だろう。

「何それ? ソフト(軟焦点)レンズの一種?」という誤解は

上級者レベルの人、あるいはカメラ・レンズメーカー技術者等の

専門家層からでさえも、何度も何度も聞いた話である。

そして、そもそも、これは今から20年も前の銀塩時代の事だ。

その当時、世の中は第一次中古カメラブームであったとは言え

マニア層や上級者層はともかく、世間一般的には、特にレンズに

係わる高度な知識は持ち合わせていない。「ボケ味が良くなる」

と言われた所で(そもそも「ボケ味」自体も曖昧な用語だし)

「背景が良くボケるレンズ」(被写界深度が浅い)とも勘違い

されてしまう状況であった事だろう。

本レンズは数値的なスペックも弱い。135mm単焦点で開放F2.8で

あれば、それ以前の銀塩MF時代の普及版望遠レンズと同じ仕様に

見えるし、しかも[T4.5]というなんだか見慣れぬ表記があって、

「実質的にはF4.5相当に暗くなる」と但し書きが書かれている。

当時の初級中級層のほぼ全ては、開放F値の明るいレンズの方が

高性能で高描写力であると信じていた、そして「高性能だから

高価なのだ」という変な論理を思い込む事であろう。

開放F値やT値が暗いレンズは低性能である、と思われてしまう。

(実際にはむしろ逆であるが、このあたりの詳細は割愛する)

![c0032138_08502734.jpg]()

大変多く見られた時代である(まあ、その誤記は現代でも多いが)

この時代のユーザーのレベルはそんなものだ、そんな状況の中で、

135mm/F2.8で実質はF4.5相当の暗いレンズ、AFもないMFレンズ、

そして意味や原理や効能の良くわからないSTFという機能、

さらに極めつきは15万円という高価な定価・・

これではユーザー層の殆どは、

「そんな訳のわからない高額なレンズは買わないよ!」

という事になってしまう。

私の場合は、ニュース記事で、このレンズの効能を聞いて、

どうしても欲しくなり、発売直後に新品で大枚を叩いて

購入してしまった。

当時、私の周囲には中古店等で知り合った多数の上級マニアが

居たが、彼ら彼女らの誰も、このSTFには興味を示さなかった。

当時はインターネットは既に存在していたが、普及率はまだ低く、

また、そこで提供される情報も、質、量ともに十分では無い。

中古カメラブームが始まっていて、多数のカメラ誌はあったが、

老舗のカメラ専門誌以外は記事等での情報の質が悪く、信用に

値しないものが多かった。そして専門誌であっても月刊誌が殆ど

であるから、そこに最新の情報が掲載されている訳では無い。

(原稿の入稿は、おそらく雑誌発売の2~3ヶ月前であろう)

それから中古機材の入手経路だが、ネット販売(オークション等)

は、海外のオークションを除き、国内ではまだあまり普及して

いなかった。

(ネットによる機材販売があったとしても、粗悪なものを

つかまされたり、詐欺まがいの状況もいくつもあった模様だ)

なので中古購入は「実店舗で、現物を見て」が鉄則となった。

(注:この鉄則は、現代であっても同様だ。実物を見ないで

中古機材を購入する事は、マニア倫理的には有りえない。

必ず「目利き」や「見立て」が、現物に対しての必須条件だ)

実店舗だが、中古カメラブームで、老舗中古専門店、新規中古店、

DPE店やリサイクル店での中古販売などが多く林立していた。

よって上級マニア達は、毎日のようにそうした多数の中古店を

巡り、常連客ともなれば、長時間その店に居座る事も普通だ。

そこで店主や他のマニア達と交流し、様々な情報交換が行われる。

こういう状況だったので、上級マニア達の口コミ・ネットワーク

は、当時最も強力かつ速いコミュニケーション手段であった。

ただ、今から思うと、その全てが正確な情報であったとは到底

思えない節もある、そもそも中古店にたむろしているだけでは

実際には皆、写真など殆ど撮っていなかったかも知れない訳だ。

・・が、まあそれでも、情報の質、量ともに十分であったのは

間違いはない。

![c0032138_08502704.jpg]()

見通す意味でも非常に参考になった。個人的な面識があるのは

高々数十人程度とは言え、それぞれのマニアは、また別の

コミュニティを持っているから、その情報伝達の範囲は、

概ね数千人までに及ぶであろう。

その頃の上級マニアの数は、国内全般を見ても、数千人レベル

であって、1万人を上回る事は無かったと思う。

その根拠としては、上級マニアの殆どが欲しがる限定版製品の

生産数は数千台、という事が当時のマーケット規模であったし、

上級マニアの1割程度が購入するだろうと仮定した企画の商品は

700~800台の限定生産台数になる事が普通であったからだ。

そして、そういう上級マニア間の強力な情報網を持ってしても

本STF135/2.8を購入した、という話は、ほぼ皆無であった。

つまり誰も興味を示さなかったか、あるいは前述のように、

そのスペックや価格からコスパが極めて悪いレンズだと見なされて

しまったのであろう。まあ確かにカタログスペックからはコスパが

悪いのだが、STF135/2.8には当時本レンズでしか得られなかった

「完璧と言えるボケ質」という大きな長所が存在する。

その「パフォーマンス」(性能)を理解できるのであれば、

本レンズは唯一無二であり、一般的に言うコスパは無視できる。

上級マニア層ですら購入しないレンズは、他の一般層ではまず

持っていない。それから、いわゆる「職業写真家」層であるが、

これもまた購入していない。具体的には2000年頃に職業写真家

100名に所有レンズのアンケートを取って、それを掲載した

雑誌があった。その記事では、本STF135/2.8を所有している

職業写真家は、僅かに2名、つまり所有率は2%であったと

記憶している(注:2名は正確な記憶では無いかも知れないが、

1ケタの下の方の人数であった事は間違い無い)

![c0032138_08502667.jpg]()

話が殆ど出て来ないのだが、まあ、レンズそのものの仕様や

描写力等は、本ブログの過去記事で何度も紹介しているし、

本ブログ以外でも、当然様々なWEBなどからでもいくらでも

参照できるだろう。

そうしたスペックや性能等の話よりも、むしろ、そのレンズを

取り巻く状況やら逸話やら、そういう視点で記事を進めていく

方が、他のWEB記事からは絶対に得られない独自の「一次情報」

になりうると思う。

それから、WEBや雑誌上のレビューや評価は、あまり参考に

ならない可能性も多々ある、という点も重要だ。

STFやAPDは、前述のように所有者数も極めて少なく、この手の

レンズで大量の写真撮影をした経験は、殆ど誰も持っていない

だろうからだ。

短期間借りて撮った程度では絶対にわからない要素がある事は、

本レンズに限らず、あらゆるカメラやレンズ評価で同様だ。

そして機材の長所短所は、その評価者の撮影スタイルや撮影技能

にも大きく依存する。たとえ専門的な評価者であっても、今まで

殆ど使った事が無い類のシステムを、滅多に使わない技能や

技法で評価しても、そもそも何もわからないだろうし、

どこかの有名カメラマンが良いと言った、というのも同様だ、

そのカメラマン氏はいったい、何百本のレンズで、何百万枚の

どんな技法での撮影をしているのか? そのあたりが不明で

あれば、その評価の根拠もまた有り得ない。

あるいは専門家ではなく、初級層や初級マニア層が書いた評価は

ますます信用に値しない。勿論、経験値が殆ど無いだろうから、

「このカメラ・レンズが良い」と言った所で、単なる思い込み

である場合が、ほぼ全てであるからだ。

はたまた、投機層や流通側が相場の吊り上げを狙って、過剰な

高い評価を行う事も残念ながら良くある話で、ますますネット

上の情報は頭から信用するには値しない。

それと、これらSTF/APDがポートレート用レンズだからと言って、

モデルの綺麗なオネイサンを雇って「良く写るレンズですね、

はい、おしまい」という評価スタンスも、近年では個人的には

好きでは無い。それではあまりに「被写体の勝ち」状態であり、

レンズ性能の手柄ではなく、殆どモデルさんの手柄であるからだ。

一応そうやれば、読者等の皆が納得するからなのだろうが、

それにしてもワンパターンが過ぎるように感じてしまうし

結局のところレンズ性能等は、何も参考にならない。

それから、今回紹介する4本のAPD/STFレンズは、基本的に

どれも描写力的には、ほとんど問題が無いレンズばかりだ。

細かい長所とか欠点をネチネチと記載する事は、全く意味の

無い事だと思っている。それに何度も本ブログに登場している

ので、だいたいの目に付く長所と短所は書き尽くしている。

すなわち、もし、これら4本の描写力レベルについて不満や

文句があるならば、世の中にある他のほぼ全てのレンズの、

どれを見ても満足が行かないに違い無い。

![c0032138_08502656.jpg]()

これらのSTF/APDレンズの描写・表現力の評価点は5点満点で

4.5~5点の間となる、この点数は数百本のレンズ中の比率で

1割にも満たない数でしかなく、かなりのトップクラスである

という事を示している。

これより上のレベルでの差異は、特定の被写体状況と、

特定の撮影スタイルを組み合わせた場合での、わずかな差異か、

あるいはもう単純に、個人個人の好みの差の世界だ。

さて、結局、私の周囲で他にSTF135/2.8を購入した人は

1人だけで、写真仲間の若い女性であった。

私が使っているのや撮った写真を見て欲しくなったそうだが、

若い女性は基本的にカメラ機材にお金を掛けるような事はしない、

他にやりたい事が、いくらでもあるからだ。

そしでSTF135/2.8は(彼女にとっても)あまりに高価だ。

彼女いわく「清水の舞台から飛び降りるつもりで買った」

との事で、以降、このSTF135/2.8は仲間内では「清水レンズ」

と呼ばれる事になった。

----

では2本目、2014年発売の初のAF搭載APDレンズ。

![c0032138_08504679.jpg]()

(中古購入価格 112,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)を使用する。

![c0032138_08504637.jpg]()

に見舞われ、発売元のMINOLTAも2003年にKONICAと経営統合して

KONICA MINOLTAとなる。STFはαマウントのレンズなので

α-7 Digital等のデジタル一眼レフでも使用可能であったが、

APS-C機での換算焦点距離は200mmと長く、暗いレンズなので

(内蔵手ブレ補正はあった物の)当時の低ISOのデジタル機

では若干使い難く、発売から時間も経っていて、だんだんと

世の中では忘れられるようになった。

そして2006年には、KONICA MINOLTAはαシステムをそっくり

SONYに譲渡し、カメラ(写真)事業から撤退してしまう。

αを引き継いだSONYは、そのままSTF135/2.8を外観変更して

販売を継続するが、定価は旧来の15万円から175,000円に

値上げされた。

以降、SONY版STF135/2.8は、元々の発売が8年前の1998年と

古いが故にか?あまり注目される事もなく、ひっそりと販売が

継続されていた。

さらに8年が過ぎた2014年、突如FUJIFILMから史上2本目と

なる本レンズXF56mm/f1.2R APDが発売される。

MINOLTA STF135/2.8から実に16年の歳月が流れていた。

SONY版が継続発売されていたとは言え、ユーザー層の誰しもが

STFの事は忘れていたか、あるいはデジタル時代から写真を

始めたような新規のユーザー層であれば「アポダイゼーション?

何それ?」と、16年前と殆ど同じ知識レベルでしか無い。

![c0032138_08504650.jpg]()

マウントはFUJIFILMが2012年にミラーレス機用に新規開発した

Xマウントの専用レンズとなってる(他マウント機では使えない

また、フルサイズ機の無いXマウントでは、実質的にAPS-C機

専用レンズとなる)

が、ここで私は過敏に反応してしまった。STFから16年ぶりの

アポダイゼーション、しかもSTFはAPS-C機が中心のデジタルの

α(A)マウント機では、200mm相当となって人物撮影等では

やや使い難くかったのだ。こちらのAPDの画角は約84mm相当と

なって人物撮影にも向く。そして開放F値はF1.2と極めて明るく、

実効F値もT1.7と、暗かったSTFの弱点を改善しているでは

無いか・・ と興味深々となった。

私は、それまでFUJIFILMのミラーレス機を「まだ発売された

ばかりで完成度が低い」と評価し、購入を躊躇っていたので

あるが、APDの発売で、もう無視できなくなった。

ただ、本XF56/1.2APDは、発売時定価が206,000円+税と

極めて高価だ。しばらく中古が出るのを待って、発売から

約1年後の2015年に、初めて市場に出た中古品を購入した。

同時に母艦としてX-E1を購入、これはコントラストAF機で

AF性能が低いカメラである事は事前にわかってはいたが、

中古相場が安価であったので、最初から短期間で使い潰すつもり

での購入であった(ミラーレス・クラッシックス第6回記事)

さて、XF56/1.2APDの描写力は、画角の違いをあえて無視して

言えば、MINOLTA STFに対して、若干だが見劣りする。

例えば、私は「アポダイゼーションではボケ質破綻は出ない」と

思い込んでいたのだが、本APDでは若干それが発生する事もある。

また、大口径で設計を無理しているのか?諸収差も残っていて、

絞り開放では、やや解像感も甘い印象だ。

STFやAPDは、そのボケ質効果を最大に発揮する為には、絞りを

開放で使わないと意味が無い、それなのに開放で描写力が不満

であれば、ちょっと困った事になる。

それから最短撮影距離が長く、おまけにAF速度、AF精度も

極めて低く、実用上では大きな問題であった。

私は本APDを人物撮影用途に使う事を諦め、趣味撮影専用レンズ

とする事にした。

![c0032138_08504622.jpg]()

予定通りにX-E1を早期に使い潰し(減価償却ルールを完了させ)

2016年頃に上位機種X-T1(本記事での使用機)を買い増して、

こちらを新たなAPDの母艦とする事とした。

像面位相差AF機能を搭載しているX-T1は、X-E1よりも快適に

APDを利用できるが、まあそれでも一眼レフのシステムと比べて、

依然、AF速度やAF精度は不満であった。

色々と細かい欠点はあるが、4本のSTF/APDレンズの中では、

本XF56/1.2APDが最も焦点距離が短く、被写体汎用性は高い。

シビアなピント合わせを要求される人物撮影には使わない、

という条件であれば、まあ総合的な描写力は決して悪いレンズ

では無いのだ。

----

では3本目、2016年発売の中国製の最も安価なAPDレンズ。

![c0032138_08510673.jpg]()

(LAO0013) (新品購入価格 90,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)を使用する。

(注:本レンズの正式名称は、LAOWAのサイトによると

「The」が入るのが正しい模様だが、過去記事では「The」

の表記が抜けていたかも知れない・汗)

![c0032138_08510667.jpg]()

描写力は微細な弱点を持ちながらも、まあ及第点と言えたのだが、

AFやMFの不満点は解消できなかった。母艦X-E1はAF性能が

貧弱のみならず、MF性能にも色々と課題があったからだ。

こういう場合、アダプター利用で他のMF性能に優れたミラーレス

機に装着してしまうのが簡便な解決策なのだが、残念ながら

XF56/1.2APDはXマウント専用で、他社機で利用できない。

「う~ん、困ったなあ、早くX-T1等に買い換えなくちゃ」と

思っていた状況であったが・・

2016年に、今度は中国の新鋭レンズメーカーLAOWAから、

史上3本目のアポダイゼーション搭載MFレンズが発売された。

このレンズは、それ以前、どこかの展示会でSTFの名称で

試作品が発表されていたが、製品化時には、SONYと名前が

被るのを避けたのか「The Bokeh Dreamer」の名称に変更された。

![c0032138_08510697.jpg]()

ではなく、多くの一眼レフ/ミラーレス用マウント製品が

同時発売となった。

私は、「それならば、ニコンF(Ai)マウント版を買えば、

ほぼ全ての一眼やミラーレス機で使えるでは無いか」と思い、

そうであれば、これまで不満であったFUJIのAPDのAF問題も

いっそ本レンズをMF性能に優れた機体で使えば解消できるし

加えて、同じ頃に入手していたNIKON Df等のフルサイズ機で

用いる事で、焦点距離も105mmと、使いやすい画角となり、

T値も3.2と、MINOLTA STFのT4.5より明るい事も長所と見た。

加えて本レンズではF値絞りとT値絞りが独立して存在している、

これの効能は良くわからないが、どんな原理であったとしても

両者を個別にコントロールする事で、新しい使い方が発見できる

かも知れない(テクニカル的に興味深い)と踏んだ。

ブランドバリューがまだ無いLAOWAなので、中古は出て来ないと

推察した。販売数は多く無いだろうし、購入する人はよほどの

上級マニアだ、そう簡単に手放すとは思えない。

また、仮にオーナーが売りたいと持っても、海外(中国)製

レンズで、まだサポート体制が不明の段階では、老舗中古店等

では引き取ってくれない可能性もあるだろう。

よって新品購入する事とした、購入価格は9万円と、これまでの

STF/APDレンズの購入価格よりも安価であった。

このあたりがアポダイゼーションレンズを購入できる金額の

下限であり、これよりも安く入手しようとしたら、最初期の

MINOLTA版やSONY版の若干程度が悪い個体が、かろうじて

8万円台とかの中古相場になる位である。

なお、本ブログでは様々なレンズ紹介時に、その購入価格を

記載している。これは「参考入手価格」という情報として

役立たせる事が主眼だ。たとえば後年に、その希少性から

プレミアム価格となっているレンズの場合、本ブログ記載の

私の購入価格よりも2倍も3倍も相場が高騰している場合は、

「本当に、その高額相場でも買うべきなのか?」という

各読者の判断材料にもなるかと思っているからである。

![c0032138_08510677.jpg]()

異なる為、比較は簡単では無いが、総合的にはSTFに対しては

劣ってしまい、APDと同等かやや下、という感じであろうか。

すなわち、アポダイゼーション光学エレメントを入れさえすれば、

どんなレンズでも、夢のボケ質が得られるBokeh Dreamerになる

と言う訳ではなく、基本的なレンズ設計部分の描写力の差異は

残ってしまう、という事なのであろう。

まあでも極めて汎用性の高いアポダイゼーション・レンズである

事は確かだ、本ブログのいくつかのレンズやカメラ関連記事でも、

様々なボディに本レンズを装着して機嫌良く使っている。

----

ラスト4本目、2017年発売の最新AF搭載STFレンズ。

![c0032138_08511742.jpg]()

(中古購入価格 129,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)を使用する。

![c0032138_08511774.jpg]()

3本のSTF/APDレンズを色々なカメラに付け替えて楽しんでいた。

MINOLTA STFを所有してから、およそ20年近くの歳月が経って

いたのだが、その間私も常にSTFを使っていたという訳でもなく、

大きく重く高価な三重苦レンズゆえに、依頼人物撮影用途等の

特別な理由が無ければ持ち出す事もあまりなかったのだ。

加えて、デジタル時代に入ってからのAPS-C機ではSTF135mmの

焦点距離は長すぎて、なかなか使い難い。

それにSTFは描写力が高すぎる。それは勿論悪い事では無いし、

銀塩時代には「すげ~、すげ~」などと言いながら、喜んで

使っていたのだが、だんだんと「レンズに撮らされている」

という気分になってきた。これはつまり、レンズがあまりに

高性能であるが故に、綺麗な写真が撮れたとしても、それは

「レンズの手柄」であって、撮った自分の手柄では無いように

思えてきたのだ。まあ、主体性が無いというか、別の側面では

「テクニカル(技術的)に楽しめるレンズでは無い」という

ある意味贅沢な不満が趣味撮影においてはあったのだ。

ところが2014年から2016年の間に立て続けに2本の新鋭の

APDレンズが出ると、またおよそ20年ぶりに「STF/APD熱」が

再燃してしまったのだ。これらを色々と楽しむと、個々の

レンズの個性がわかって面白い。

さて残るSTFは1本、SONYが2017年に発売したばかりの新型STFだ。

これは100mmの焦点距離でFEマウント(フルサイズEマウント)

対応、おまけにAFも効く。最短撮影距離もかなり短い57cmだ。

(初代STFと同じ1/4倍の撮影倍率を維持したスペックだ)

ここは近年のレンズには極めて珍しく、レンズ側切り替え式の

マクロ機構となっている。この操作性は良し悪しあるが、まあ

つまり、人物撮影のみならず、ボケ質が優秀なので自然撮影用

準マクロとしても使い易い。

![c0032138_08511732.jpg]()

絞りを開放から殆ど動かす事なく使うのが基本だからだ。

日中明所であれば手ブレ等は起こりようが無い。

(参考:日中快晴EV=15であれば、ISO100で、F5.6時、

シャッター速度は約1/1000秒となる。フルザイス機の場合、

初級者での手ブレ限界速度は焦点距離分の1秒で、1/100秒

あれば良いので、この状況であれば余裕だ。なお、日中日陰

等の場合でも、EV=12迄であれば手ブレはしないであろう)

ただし注意するべきは、本レンズのT値はT5.6と、これまでの

STF/APDレンズの中では最も暗い事だ。

ISO感度やシャッター速度には常に留意しての撮影が必須だ。

しかし暗い分、キツ目の光学エレメントを使っている可能性も

高く、アポダイゼーションの効果は良く出ていると思われる。

高描写力を表すGM(G Master)仕様であるが、そこもどうでも

良い。性能や描写力は、ユーザー側の利用法に依存するし、

そもそも、それをどう判断するかは、あくまでユーザー側だ。

メーカー側や評論家やネットでの評判によって、強制的に

「高画質だ」と押し付けられるべきものでは決して無いのだ。

下手をすれば「高描写力を謳って価格(付加価値)を吊り上げて

いる」という、ネガティブな印象すら感じてしまう。

(なので、GやGMとかLやPROとかの名の付くレンズは、押し付け

がましくて好きでは無い。・・と言うか、むしろ出来るだけ

買わないようにしている位だ)

だが、これを購入したら「アポダイゼーション・グランドスラム」

が実現する事は、マニアの習性の1つである「コンプリート願望」

が出てきてしまった(汗)

しかし問題は価格だ、定価は税込みで20万円超え、さすがに

これは簡単に買える価格帯では無い。

発売後しばらく市場の様子を見た、量販店では価格が下がる

気配は無し。中古は稀に出るが値引率は低く、依然高価だ。

これらはもしかすると「展示品入れ替え」等の新古品だった

かも知れない。(注:発売後すぐの新製品は量販店などでの

店頭展示があるが、いつまでもその状態は続かない)

それでも中古相場が下がるを待っていたが、その気配も無い。

私の持論では、レンズ1本の購入価格の上限は12~13万円迄だ、

これを超える価格帯のものは、いくら性能が良かったとしても、

コスパが悪いと見なし、購入しないルールである。

しばらくして、税込み129,000円というルール上限ぎりぎりの

中古が出たので、これを購入した次第だ。

![c0032138_08511831.jpg]()

つまり、なかなか実現できるようなものでは無い、という

事になるのだが、実のところそれを自慢する意味は無い。

大事なのは、実際にそれら全てを、ちゃんと使うか否か?

という点である。

(注:初級者が憧れる「大三元」も同様であろう)

例えば、本ブログではデジタルカメラの「減価償却ルール」

として「1枚3円の法則」がある。

これはカメラの購入価格を撮影枚数で割って3円となるまでは、

元が取れていないと判断する事だ。

すなわち最低限、それくらいの枚数を撮影しないと(デジタル)

カメラを買った意味が無いという持論だ。

(私の場合は現用機以外の旧機種は、ほぼ全てこのルールを

クリアしているが、初級層ではこの達成はまず困難であろう)

レンズの「減価償却ルール」は本ブログでは設けていないが

もしカメラと同じルールを摘要するのであれば、STF/APDは

私の購入価格からは、それぞれ3~4万枚づつは撮影しなければ

ならない、これはなかなか困難な目標値である。

(所有している数百本のレンズやコンパクト機の中で、最も

多く撮影したレンズでも、この値と同等の4~5万枚程度だ)

まあでも、できるだけ頑張って目標値に近づけるしかない、

さもないと、単に「グランドスラム」を集めただけになって

しまう。私はコンプリート志向はあるが、コレクター志向では

無いので、買ったレンズは全てきっちりと使用したい訳だ。

![c0032138_08511746.jpg]()

数百本の全所有レンズ中、十数本しか無い「描写表現力=

5点満点」の評価を、本FE100STFもマークしている。

AF速度や操作性上の課題は少々あるが、重欠点では無い。

初代STF135より約20年ぶりの衝撃的な高性能レンズである。

課題は価格が高い事である、しかし唯一無二の特性を持つ

ならばマニアックさが上回り、コスパの問題点は無視できる。

初代STFを買った若い女性に習えば、それこそ「清水の舞台から

飛ぶ」つもりで購入するのも十分にアリだ。

---

さて、本記事はこのあたりまでで・・

なお、本ブログではSTF/APD関連の記事は過去に多数

掲載しているが、以下に近年の関連特集記事を挙げておく。

*ミラーレス・マニアックス第17回 特集 APD vs STF

*スーパーレンズ特集記事 LAOWA 105mm/f2 Bokeh Dreamer

それから、本記事の続編として「特殊レンズ・マニアックス」

シリーズを2019年より展開予定だ。

本記事は「アポダイゼーション光学エレメント」を搭載

する4本のレンズを紹介する上級マニア向けの内容だ。

以降、APDまたはSTFと省略して記載する。

ちなみに、2018年時点で世の中に存在するカメラ用の

APD/STFレンズは、今回紹介の4本のみだ。

「グランドスラム」とは、主にテニス又はゴルフでの

メジャーな四大会を全て制覇(優勝)する事であるが、

4つの、という意味を転じて、野球での満塁ホームラン

(4点が入る)を指したり、スポーツ以外の世界では、

通信業界で「固定電話、インターネット、TV放送、

モバイル電話(通信)」の4業種を全て同じ事業者が

提供するケースを指す場合もある。

いずれもなかなか実現が困難な事だ。

(注:正確には「4つの」という数値要素は必須では無く、

「年間の主要なスポーツ大会に全て勝つ」という定義で

ある。Slamには「完勝する」という意味もあるからだ。

が、一部の報道等では、テニスやゴルフで日本人選手が

頑張っていると、「四大大会のいずれかに出て優勝すれば

グランドスラムだ!」と言っているケースが多々あるが、

それは基本的には誤りだ。それだと毎年で沢山のグランド

スラム者が出来てしまう。(この条件だと「大坂なおみ」も

グランドスラム達成者だ)そうではなくて、少なくとも

「四大会(主要大会)の全て」を制しないとならないし、

さらに厳しい解釈では、”同じ年内”に四大大会の全てに

優勝しなくては、グランドスラムとは言えないそうだ。

つまり、四大大会そのものがグランドスラム(大会)なのでは

なく、全てに優勝する事(戦果・戦績)が「グランドスラム」

である。物事の本来の意味を勝手に曲解して、間違った解釈を

報道やCMで広めてしまう事には、まったく賛同が出来ない)

で、本記事では、希少なAPD/STFレンズ4本全てを所有する

事を「グランドスラム」と呼んでいる。

では、個々のレンズについて実写を交えた詳細を紹介しよう。

なお、実写についてはカメラ側に備わる撮影機能は任意に

使う事とするが、事後のPC編集については縮小と輝度調整

程度の最小限にとどめる。

----

まずは1本目、1998年発売と最も古いSTFレンズだ。

(新品購入価格 118,000円)

カメラは、SONY α77Ⅱ(APS-C機)を使用する。

本レンズはミノルタ製銀塩AF一眼レフα-9(銀塩一眼レフ

第22回記事、予定)と同年の発売のレンズである。

それ以前の期間で低迷していたミノルタαの市場優位性を

再度築く為の戦略の一環でもあった事だろう。

これが世界で初めて「アポダイゼーション光学エレメント」

を搭載した写真用(一眼レフ用)交換レンズである。

今年2018年から丁度20年前に発売された革新的なレンズだ。

一種の光学フィルターであり、これをレンズ内に搭載する事で、

「ボケ質」が極めて良くなる。この原理は古くから知られていた

そうだが、実際に製品化されたのは本レンズが初だ。

だが、「アポダイゼーション」では、ユーザー層は何の事やら

さっぱりわからない事であろう。仮に「アポ」と省略した所で、

今度は、この時代でも世の中にある、色収差を補正する構成の、

「アポクロマート」を省略した「アポ」と同じになって混同する。

そこで、このレンズには、STF(Smooth Trans Focus)という

新しい名称が与えられた。

しかし、そういう新用語を使ってもユーザーの理解は困難だろう。

「何それ? ソフト(軟焦点)レンズの一種?」という誤解は

上級者レベルの人、あるいはカメラ・レンズメーカー技術者等の

専門家層からでさえも、何度も何度も聞いた話である。

そして、そもそも、これは今から20年も前の銀塩時代の事だ。

その当時、世の中は第一次中古カメラブームであったとは言え

マニア層や上級者層はともかく、世間一般的には、特にレンズに

係わる高度な知識は持ち合わせていない。「ボケ味が良くなる」

と言われた所で(そもそも「ボケ味」自体も曖昧な用語だし)

「背景が良くボケるレンズ」(被写界深度が浅い)とも勘違い

されてしまう状況であった事だろう。

本レンズは数値的なスペックも弱い。135mm単焦点で開放F2.8で

あれば、それ以前の銀塩MF時代の普及版望遠レンズと同じ仕様に

見えるし、しかも[T4.5]というなんだか見慣れぬ表記があって、

「実質的にはF4.5相当に暗くなる」と但し書きが書かれている。

当時の初級中級層のほぼ全ては、開放F値の明るいレンズの方が

高性能で高描写力であると信じていた、そして「高性能だから

高価なのだ」という変な論理を思い込む事であろう。

開放F値やT値が暗いレンズは低性能である、と思われてしまう。

(実際にはむしろ逆であるが、このあたりの詳細は割愛する)

大変多く見られた時代である(まあ、その誤記は現代でも多いが)

この時代のユーザーのレベルはそんなものだ、そんな状況の中で、

135mm/F2.8で実質はF4.5相当の暗いレンズ、AFもないMFレンズ、

そして意味や原理や効能の良くわからないSTFという機能、

さらに極めつきは15万円という高価な定価・・

これではユーザー層の殆どは、

「そんな訳のわからない高額なレンズは買わないよ!」

という事になってしまう。

私の場合は、ニュース記事で、このレンズの効能を聞いて、

どうしても欲しくなり、発売直後に新品で大枚を叩いて

購入してしまった。

当時、私の周囲には中古店等で知り合った多数の上級マニアが

居たが、彼ら彼女らの誰も、このSTFには興味を示さなかった。

当時はインターネットは既に存在していたが、普及率はまだ低く、

また、そこで提供される情報も、質、量ともに十分では無い。

中古カメラブームが始まっていて、多数のカメラ誌はあったが、

老舗のカメラ専門誌以外は記事等での情報の質が悪く、信用に

値しないものが多かった。そして専門誌であっても月刊誌が殆ど

であるから、そこに最新の情報が掲載されている訳では無い。

(原稿の入稿は、おそらく雑誌発売の2~3ヶ月前であろう)

それから中古機材の入手経路だが、ネット販売(オークション等)

は、海外のオークションを除き、国内ではまだあまり普及して

いなかった。

(ネットによる機材販売があったとしても、粗悪なものを

つかまされたり、詐欺まがいの状況もいくつもあった模様だ)

なので中古購入は「実店舗で、現物を見て」が鉄則となった。

(注:この鉄則は、現代であっても同様だ。実物を見ないで

中古機材を購入する事は、マニア倫理的には有りえない。

必ず「目利き」や「見立て」が、現物に対しての必須条件だ)

実店舗だが、中古カメラブームで、老舗中古専門店、新規中古店、

DPE店やリサイクル店での中古販売などが多く林立していた。

よって上級マニア達は、毎日のようにそうした多数の中古店を

巡り、常連客ともなれば、長時間その店に居座る事も普通だ。

そこで店主や他のマニア達と交流し、様々な情報交換が行われる。

こういう状況だったので、上級マニア達の口コミ・ネットワーク

は、当時最も強力かつ速いコミュニケーション手段であった。

ただ、今から思うと、その全てが正確な情報であったとは到底

思えない節もある、そもそも中古店にたむろしているだけでは

実際には皆、写真など殆ど撮っていなかったかも知れない訳だ。

・・が、まあそれでも、情報の質、量ともに十分であったのは

間違いはない。

見通す意味でも非常に参考になった。個人的な面識があるのは

高々数十人程度とは言え、それぞれのマニアは、また別の

コミュニティを持っているから、その情報伝達の範囲は、

概ね数千人までに及ぶであろう。

その頃の上級マニアの数は、国内全般を見ても、数千人レベル

であって、1万人を上回る事は無かったと思う。

その根拠としては、上級マニアの殆どが欲しがる限定版製品の

生産数は数千台、という事が当時のマーケット規模であったし、

上級マニアの1割程度が購入するだろうと仮定した企画の商品は

700~800台の限定生産台数になる事が普通であったからだ。

そして、そういう上級マニア間の強力な情報網を持ってしても

本STF135/2.8を購入した、という話は、ほぼ皆無であった。

つまり誰も興味を示さなかったか、あるいは前述のように、

そのスペックや価格からコスパが極めて悪いレンズだと見なされて

しまったのであろう。まあ確かにカタログスペックからはコスパが

悪いのだが、STF135/2.8には当時本レンズでしか得られなかった

「完璧と言えるボケ質」という大きな長所が存在する。

その「パフォーマンス」(性能)を理解できるのであれば、

本レンズは唯一無二であり、一般的に言うコスパは無視できる。

上級マニア層ですら購入しないレンズは、他の一般層ではまず

持っていない。それから、いわゆる「職業写真家」層であるが、

これもまた購入していない。具体的には2000年頃に職業写真家

100名に所有レンズのアンケートを取って、それを掲載した

雑誌があった。その記事では、本STF135/2.8を所有している

職業写真家は、僅かに2名、つまり所有率は2%であったと

記憶している(注:2名は正確な記憶では無いかも知れないが、

1ケタの下の方の人数であった事は間違い無い)

話が殆ど出て来ないのだが、まあ、レンズそのものの仕様や

描写力等は、本ブログの過去記事で何度も紹介しているし、

本ブログ以外でも、当然様々なWEBなどからでもいくらでも

参照できるだろう。

そうしたスペックや性能等の話よりも、むしろ、そのレンズを

取り巻く状況やら逸話やら、そういう視点で記事を進めていく

方が、他のWEB記事からは絶対に得られない独自の「一次情報」

になりうると思う。

それから、WEBや雑誌上のレビューや評価は、あまり参考に

ならない可能性も多々ある、という点も重要だ。

STFやAPDは、前述のように所有者数も極めて少なく、この手の

レンズで大量の写真撮影をした経験は、殆ど誰も持っていない

だろうからだ。

短期間借りて撮った程度では絶対にわからない要素がある事は、

本レンズに限らず、あらゆるカメラやレンズ評価で同様だ。

そして機材の長所短所は、その評価者の撮影スタイルや撮影技能

にも大きく依存する。たとえ専門的な評価者であっても、今まで

殆ど使った事が無い類のシステムを、滅多に使わない技能や

技法で評価しても、そもそも何もわからないだろうし、

どこかの有名カメラマンが良いと言った、というのも同様だ、

そのカメラマン氏はいったい、何百本のレンズで、何百万枚の

どんな技法での撮影をしているのか? そのあたりが不明で

あれば、その評価の根拠もまた有り得ない。

あるいは専門家ではなく、初級層や初級マニア層が書いた評価は

ますます信用に値しない。勿論、経験値が殆ど無いだろうから、

「このカメラ・レンズが良い」と言った所で、単なる思い込み

である場合が、ほぼ全てであるからだ。

はたまた、投機層や流通側が相場の吊り上げを狙って、過剰な

高い評価を行う事も残念ながら良くある話で、ますますネット

上の情報は頭から信用するには値しない。

それと、これらSTF/APDがポートレート用レンズだからと言って、

モデルの綺麗なオネイサンを雇って「良く写るレンズですね、

はい、おしまい」という評価スタンスも、近年では個人的には

好きでは無い。それではあまりに「被写体の勝ち」状態であり、

レンズ性能の手柄ではなく、殆どモデルさんの手柄であるからだ。

一応そうやれば、読者等の皆が納得するからなのだろうが、

それにしてもワンパターンが過ぎるように感じてしまうし

結局のところレンズ性能等は、何も参考にならない。

それから、今回紹介する4本のAPD/STFレンズは、基本的に

どれも描写力的には、ほとんど問題が無いレンズばかりだ。

細かい長所とか欠点をネチネチと記載する事は、全く意味の

無い事だと思っている。それに何度も本ブログに登場している

ので、だいたいの目に付く長所と短所は書き尽くしている。

すなわち、もし、これら4本の描写力レベルについて不満や

文句があるならば、世の中にある他のほぼ全てのレンズの、

どれを見ても満足が行かないに違い無い。

これらのSTF/APDレンズの描写・表現力の評価点は5点満点で

4.5~5点の間となる、この点数は数百本のレンズ中の比率で

1割にも満たない数でしかなく、かなりのトップクラスである

という事を示している。

これより上のレベルでの差異は、特定の被写体状況と、

特定の撮影スタイルを組み合わせた場合での、わずかな差異か、

あるいはもう単純に、個人個人の好みの差の世界だ。

さて、結局、私の周囲で他にSTF135/2.8を購入した人は

1人だけで、写真仲間の若い女性であった。

私が使っているのや撮った写真を見て欲しくなったそうだが、

若い女性は基本的にカメラ機材にお金を掛けるような事はしない、

他にやりたい事が、いくらでもあるからだ。

そしでSTF135/2.8は(彼女にとっても)あまりに高価だ。

彼女いわく「清水の舞台から飛び降りるつもりで買った」

との事で、以降、このSTF135/2.8は仲間内では「清水レンズ」

と呼ばれる事になった。

----

では2本目、2014年発売の初のAF搭載APDレンズ。

(中古購入価格 112,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)を使用する。

に見舞われ、発売元のMINOLTAも2003年にKONICAと経営統合して

KONICA MINOLTAとなる。STFはαマウントのレンズなので

α-7 Digital等のデジタル一眼レフでも使用可能であったが、

APS-C機での換算焦点距離は200mmと長く、暗いレンズなので

(内蔵手ブレ補正はあった物の)当時の低ISOのデジタル機

では若干使い難く、発売から時間も経っていて、だんだんと

世の中では忘れられるようになった。

そして2006年には、KONICA MINOLTAはαシステムをそっくり

SONYに譲渡し、カメラ(写真)事業から撤退してしまう。

αを引き継いだSONYは、そのままSTF135/2.8を外観変更して

販売を継続するが、定価は旧来の15万円から175,000円に

値上げされた。

以降、SONY版STF135/2.8は、元々の発売が8年前の1998年と

古いが故にか?あまり注目される事もなく、ひっそりと販売が

継続されていた。

さらに8年が過ぎた2014年、突如FUJIFILMから史上2本目と

なる本レンズXF56mm/f1.2R APDが発売される。

MINOLTA STF135/2.8から実に16年の歳月が流れていた。

SONY版が継続発売されていたとは言え、ユーザー層の誰しもが

STFの事は忘れていたか、あるいはデジタル時代から写真を

始めたような新規のユーザー層であれば「アポダイゼーション?

何それ?」と、16年前と殆ど同じ知識レベルでしか無い。

マウントはFUJIFILMが2012年にミラーレス機用に新規開発した

Xマウントの専用レンズとなってる(他マウント機では使えない

また、フルサイズ機の無いXマウントでは、実質的にAPS-C機

専用レンズとなる)

が、ここで私は過敏に反応してしまった。STFから16年ぶりの

アポダイゼーション、しかもSTFはAPS-C機が中心のデジタルの

α(A)マウント機では、200mm相当となって人物撮影等では

やや使い難くかったのだ。こちらのAPDの画角は約84mm相当と

なって人物撮影にも向く。そして開放F値はF1.2と極めて明るく、

実効F値もT1.7と、暗かったSTFの弱点を改善しているでは

無いか・・ と興味深々となった。

私は、それまでFUJIFILMのミラーレス機を「まだ発売された

ばかりで完成度が低い」と評価し、購入を躊躇っていたので

あるが、APDの発売で、もう無視できなくなった。

ただ、本XF56/1.2APDは、発売時定価が206,000円+税と

極めて高価だ。しばらく中古が出るのを待って、発売から

約1年後の2015年に、初めて市場に出た中古品を購入した。

同時に母艦としてX-E1を購入、これはコントラストAF機で

AF性能が低いカメラである事は事前にわかってはいたが、

中古相場が安価であったので、最初から短期間で使い潰すつもり

での購入であった(ミラーレス・クラッシックス第6回記事)

さて、XF56/1.2APDの描写力は、画角の違いをあえて無視して

言えば、MINOLTA STFに対して、若干だが見劣りする。

例えば、私は「アポダイゼーションではボケ質破綻は出ない」と

思い込んでいたのだが、本APDでは若干それが発生する事もある。

また、大口径で設計を無理しているのか?諸収差も残っていて、

絞り開放では、やや解像感も甘い印象だ。

STFやAPDは、そのボケ質効果を最大に発揮する為には、絞りを

開放で使わないと意味が無い、それなのに開放で描写力が不満

であれば、ちょっと困った事になる。

それから最短撮影距離が長く、おまけにAF速度、AF精度も

極めて低く、実用上では大きな問題であった。

私は本APDを人物撮影用途に使う事を諦め、趣味撮影専用レンズ

とする事にした。

予定通りにX-E1を早期に使い潰し(減価償却ルールを完了させ)

2016年頃に上位機種X-T1(本記事での使用機)を買い増して、

こちらを新たなAPDの母艦とする事とした。

像面位相差AF機能を搭載しているX-T1は、X-E1よりも快適に

APDを利用できるが、まあそれでも一眼レフのシステムと比べて、

依然、AF速度やAF精度は不満であった。

色々と細かい欠点はあるが、4本のSTF/APDレンズの中では、

本XF56/1.2APDが最も焦点距離が短く、被写体汎用性は高い。

シビアなピント合わせを要求される人物撮影には使わない、

という条件であれば、まあ総合的な描写力は決して悪いレンズ

では無いのだ。

----

では3本目、2016年発売の中国製の最も安価なAPDレンズ。

(LAO0013) (新品購入価格 90,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)を使用する。

(注:本レンズの正式名称は、LAOWAのサイトによると

「The」が入るのが正しい模様だが、過去記事では「The」

の表記が抜けていたかも知れない・汗)

描写力は微細な弱点を持ちながらも、まあ及第点と言えたのだが、

AFやMFの不満点は解消できなかった。母艦X-E1はAF性能が

貧弱のみならず、MF性能にも色々と課題があったからだ。

こういう場合、アダプター利用で他のMF性能に優れたミラーレス

機に装着してしまうのが簡便な解決策なのだが、残念ながら

XF56/1.2APDはXマウント専用で、他社機で利用できない。

「う~ん、困ったなあ、早くX-T1等に買い換えなくちゃ」と

思っていた状況であったが・・

2016年に、今度は中国の新鋭レンズメーカーLAOWAから、

史上3本目のアポダイゼーション搭載MFレンズが発売された。

このレンズは、それ以前、どこかの展示会でSTFの名称で

試作品が発表されていたが、製品化時には、SONYと名前が

被るのを避けたのか「The Bokeh Dreamer」の名称に変更された。

ではなく、多くの一眼レフ/ミラーレス用マウント製品が

同時発売となった。

私は、「それならば、ニコンF(Ai)マウント版を買えば、

ほぼ全ての一眼やミラーレス機で使えるでは無いか」と思い、

そうであれば、これまで不満であったFUJIのAPDのAF問題も

いっそ本レンズをMF性能に優れた機体で使えば解消できるし

加えて、同じ頃に入手していたNIKON Df等のフルサイズ機で

用いる事で、焦点距離も105mmと、使いやすい画角となり、

T値も3.2と、MINOLTA STFのT4.5より明るい事も長所と見た。

加えて本レンズではF値絞りとT値絞りが独立して存在している、

これの効能は良くわからないが、どんな原理であったとしても

両者を個別にコントロールする事で、新しい使い方が発見できる

かも知れない(テクニカル的に興味深い)と踏んだ。

ブランドバリューがまだ無いLAOWAなので、中古は出て来ないと

推察した。販売数は多く無いだろうし、購入する人はよほどの

上級マニアだ、そう簡単に手放すとは思えない。

また、仮にオーナーが売りたいと持っても、海外(中国)製

レンズで、まだサポート体制が不明の段階では、老舗中古店等

では引き取ってくれない可能性もあるだろう。

よって新品購入する事とした、購入価格は9万円と、これまでの

STF/APDレンズの購入価格よりも安価であった。

このあたりがアポダイゼーションレンズを購入できる金額の

下限であり、これよりも安く入手しようとしたら、最初期の

MINOLTA版やSONY版の若干程度が悪い個体が、かろうじて

8万円台とかの中古相場になる位である。

なお、本ブログでは様々なレンズ紹介時に、その購入価格を

記載している。これは「参考入手価格」という情報として

役立たせる事が主眼だ。たとえば後年に、その希少性から

プレミアム価格となっているレンズの場合、本ブログ記載の

私の購入価格よりも2倍も3倍も相場が高騰している場合は、

「本当に、その高額相場でも買うべきなのか?」という

各読者の判断材料にもなるかと思っているからである。

異なる為、比較は簡単では無いが、総合的にはSTFに対しては

劣ってしまい、APDと同等かやや下、という感じであろうか。

すなわち、アポダイゼーション光学エレメントを入れさえすれば、

どんなレンズでも、夢のボケ質が得られるBokeh Dreamerになる

と言う訳ではなく、基本的なレンズ設計部分の描写力の差異は

残ってしまう、という事なのであろう。

まあでも極めて汎用性の高いアポダイゼーション・レンズである

事は確かだ、本ブログのいくつかのレンズやカメラ関連記事でも、

様々なボディに本レンズを装着して機嫌良く使っている。

----

ラスト4本目、2017年発売の最新AF搭載STFレンズ。

(中古購入価格 129,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)を使用する。

3本のSTF/APDレンズを色々なカメラに付け替えて楽しんでいた。

MINOLTA STFを所有してから、およそ20年近くの歳月が経って

いたのだが、その間私も常にSTFを使っていたという訳でもなく、

大きく重く高価な三重苦レンズゆえに、依頼人物撮影用途等の

特別な理由が無ければ持ち出す事もあまりなかったのだ。

加えて、デジタル時代に入ってからのAPS-C機ではSTF135mmの

焦点距離は長すぎて、なかなか使い難い。

それにSTFは描写力が高すぎる。それは勿論悪い事では無いし、

銀塩時代には「すげ~、すげ~」などと言いながら、喜んで

使っていたのだが、だんだんと「レンズに撮らされている」

という気分になってきた。これはつまり、レンズがあまりに

高性能であるが故に、綺麗な写真が撮れたとしても、それは

「レンズの手柄」であって、撮った自分の手柄では無いように

思えてきたのだ。まあ、主体性が無いというか、別の側面では

「テクニカル(技術的)に楽しめるレンズでは無い」という

ある意味贅沢な不満が趣味撮影においてはあったのだ。

ところが2014年から2016年の間に立て続けに2本の新鋭の

APDレンズが出ると、またおよそ20年ぶりに「STF/APD熱」が

再燃してしまったのだ。これらを色々と楽しむと、個々の

レンズの個性がわかって面白い。

さて残るSTFは1本、SONYが2017年に発売したばかりの新型STFだ。

これは100mmの焦点距離でFEマウント(フルサイズEマウント)

対応、おまけにAFも効く。最短撮影距離もかなり短い57cmだ。

(初代STFと同じ1/4倍の撮影倍率を維持したスペックだ)

ここは近年のレンズには極めて珍しく、レンズ側切り替え式の

マクロ機構となっている。この操作性は良し悪しあるが、まあ

つまり、人物撮影のみならず、ボケ質が優秀なので自然撮影用

準マクロとしても使い易い。

絞りを開放から殆ど動かす事なく使うのが基本だからだ。

日中明所であれば手ブレ等は起こりようが無い。

(参考:日中快晴EV=15であれば、ISO100で、F5.6時、

シャッター速度は約1/1000秒となる。フルザイス機の場合、

初級者での手ブレ限界速度は焦点距離分の1秒で、1/100秒

あれば良いので、この状況であれば余裕だ。なお、日中日陰

等の場合でも、EV=12迄であれば手ブレはしないであろう)

ただし注意するべきは、本レンズのT値はT5.6と、これまでの

STF/APDレンズの中では最も暗い事だ。

ISO感度やシャッター速度には常に留意しての撮影が必須だ。

しかし暗い分、キツ目の光学エレメントを使っている可能性も

高く、アポダイゼーションの効果は良く出ていると思われる。

高描写力を表すGM(G Master)仕様であるが、そこもどうでも

良い。性能や描写力は、ユーザー側の利用法に依存するし、

そもそも、それをどう判断するかは、あくまでユーザー側だ。

メーカー側や評論家やネットでの評判によって、強制的に

「高画質だ」と押し付けられるべきものでは決して無いのだ。

下手をすれば「高描写力を謳って価格(付加価値)を吊り上げて

いる」という、ネガティブな印象すら感じてしまう。

(なので、GやGMとかLやPROとかの名の付くレンズは、押し付け

がましくて好きでは無い。・・と言うか、むしろ出来るだけ

買わないようにしている位だ)

だが、これを購入したら「アポダイゼーション・グランドスラム」

が実現する事は、マニアの習性の1つである「コンプリート願望」

が出てきてしまった(汗)

しかし問題は価格だ、定価は税込みで20万円超え、さすがに

これは簡単に買える価格帯では無い。

発売後しばらく市場の様子を見た、量販店では価格が下がる

気配は無し。中古は稀に出るが値引率は低く、依然高価だ。

これらはもしかすると「展示品入れ替え」等の新古品だった

かも知れない。(注:発売後すぐの新製品は量販店などでの

店頭展示があるが、いつまでもその状態は続かない)

それでも中古相場が下がるを待っていたが、その気配も無い。

私の持論では、レンズ1本の購入価格の上限は12~13万円迄だ、

これを超える価格帯のものは、いくら性能が良かったとしても、

コスパが悪いと見なし、購入しないルールである。

しばらくして、税込み129,000円というルール上限ぎりぎりの

中古が出たので、これを購入した次第だ。

つまり、なかなか実現できるようなものでは無い、という

事になるのだが、実のところそれを自慢する意味は無い。

大事なのは、実際にそれら全てを、ちゃんと使うか否か?

という点である。

(注:初級者が憧れる「大三元」も同様であろう)

例えば、本ブログではデジタルカメラの「減価償却ルール」

として「1枚3円の法則」がある。

これはカメラの購入価格を撮影枚数で割って3円となるまでは、

元が取れていないと判断する事だ。

すなわち最低限、それくらいの枚数を撮影しないと(デジタル)

カメラを買った意味が無いという持論だ。

(私の場合は現用機以外の旧機種は、ほぼ全てこのルールを

クリアしているが、初級層ではこの達成はまず困難であろう)

レンズの「減価償却ルール」は本ブログでは設けていないが

もしカメラと同じルールを摘要するのであれば、STF/APDは

私の購入価格からは、それぞれ3~4万枚づつは撮影しなければ

ならない、これはなかなか困難な目標値である。

(所有している数百本のレンズやコンパクト機の中で、最も

多く撮影したレンズでも、この値と同等の4~5万枚程度だ)

まあでも、できるだけ頑張って目標値に近づけるしかない、

さもないと、単に「グランドスラム」を集めただけになって

しまう。私はコンプリート志向はあるが、コレクター志向では

無いので、買ったレンズは全てきっちりと使用したい訳だ。

数百本の全所有レンズ中、十数本しか無い「描写表現力=

5点満点」の評価を、本FE100STFもマークしている。

AF速度や操作性上の課題は少々あるが、重欠点では無い。

初代STF135より約20年ぶりの衝撃的な高性能レンズである。

課題は価格が高い事である、しかし唯一無二の特性を持つ

ならばマニアックさが上回り、コスパの問題点は無視できる。

初代STFを買った若い女性に習えば、それこそ「清水の舞台から

飛ぶ」つもりで購入するのも十分にアリだ。

---

さて、本記事はこのあたりまでで・・

なお、本ブログではSTF/APD関連の記事は過去に多数

掲載しているが、以下に近年の関連特集記事を挙げておく。

*ミラーレス・マニアックス第17回 特集 APD vs STF

*スーパーレンズ特集記事 LAOWA 105mm/f2 Bokeh Dreamer

それから、本記事の続編として「特殊レンズ・マニアックス」

シリーズを2019年より展開予定だ。