本シリーズ記事では、所有しているミラーレス機の本体の

詳細を世代別に紹介している。

今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回

記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M1(2013年)を紹介しよう。

言うまでも無いが、μ4/3(マイクロフォーサーズ)機である。

装着レンズは、各種マウントの物を3本用意してある。

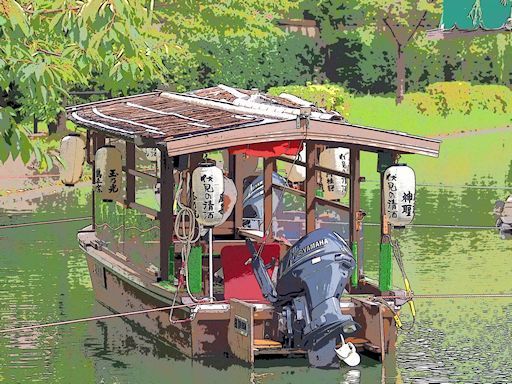

![c0032138_16590791.jpg]()

を使用する。(μ4/3用AFレンズ、ハイコスパ第4回記事等)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。

![c0032138_16590790.jpg]()

「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」

と書かれていた。

まあ、これは「直接には書きたく無い事」の「婉曲表現」で

あろう。つまりは「フォーサーズとマイクロフォーサーズ

のシステムを統合する」という意味であり、さらに言えば

「もうフォーサーズ(システム)は作りません」と宣言して

いる事と等価だ。

事実、本機発売の2013年以降、オリンパスは、4/3機や

4/3用レンズを新規に発売していない。

当時の市場背景であるが、前年2012年は「フルサイズ元年」

と私が定義しているくらい、多数のフルサイズ・デジタル

一眼レフが発売された。

具体的には、CANON EOS 6D,EOS 5D MarkⅢ,NIKON D600

D800/E,SONY α99等であるが、これらの中には比較的安価

な機体もあり、それまでの「フルサイズ機は業務用途だ」

という常識を打ち破って、一般層にまでフルサイズ・デジタル

一眼レフの普及が始まった年であった。

2000年代のデジタルカメラでは「画素数が大きいカメラが

良く写るカメラだ」という方向性と概念を、市場(メーカー、

流通、評価情報等)より、「常識」として一般ユーザーに

対し(悪い言葉を使えば)「植え付けて」来たのであるが、

2012年からは「センサーが大きいカメラは良く写るカメラだ」

という風に、その植え付け概念の内容が変わってきている。

これの背景はまあ、2010年前後にミラーレス機が爆発的に

普及し、その全てが小型センサー(1型以下、1型、4/3型、

APS-C型)であった事から、一眼レフ陣営が「起死回生の

戦略」としてセンサーの大型化を始めた事からだ。

まあ、製造技術が発達して、大型(フルサイズ)センサーの

歩留まりが向上した事も理由であろう。(あるいはAPS-C型

センサーでは、もう画素数向上が限界に達していたという

理由もある)まあつまり、従来よりも安価になった大型の

センサー部品を使って「フルサイズは良い」という付加価値

から、カメラを高価に売る事が出来るならば、ミラーレス機に

押されて販売数が不利になった(デジタル)一眼レフ市場を

利益構造で巻き返す事ができるわけだ。

一眼レフがフルサイズ化したので、今度は、メーカー等は

それの優位点をミラーレス機陣営に対してアピール(攻撃)

する事ができる。

つまり、「カメラは、センサーが大きい方が高画質だから、

センサーの小さいμ4/3などは、良く写るはずが無い!」

と、市場(メーカー等)は、こういう攻撃的な売り文句が

出来る訳だ。(事実、当時のネット上等には、恐らくは市場

関係者とも思われる、そうした主旨の書き込みが多かった)

それに対し、今度はμ4/3陣営等では、「センサーサイズ

こそ小さいが、レンズを含めたシステム全体の画質は、一切

妥協していない」などの論旨で応戦する訳だ。

だが、これらは明らかにユーザー不在の「舌戦」であろう。

実のところ、センサーサイズなんて、どうでも良いのだ。

私の感覚で言えば、それの差よりも使用する個々のレンズの

性能差の方が遥かに大きい。

初級者層はフルサイズの高額カメラを買うよりも、まずは

高性能・高描写力のレンズを買うべきだ、とも思っている。

まあでも、その後の時代で、さらに一眼レフ市場は縮退して

しまったので、高付加価値型の高価なカメラをビギナー層に

買ってもらわないと、もう市場の維持が出来ない厳しい状況だ。

事の本質が良くわかっていない初級者層が、せっせと高価な

新鋭機を買ってくれない限り、一眼レフ市場は崩壊してしまう。

(あるいは、もう限界であるから、2018年秋より各社一斉に

高額なフルサイズ・ミラーレス機に戦略転換したのだろうか?)

で、実際のところは、2012年時点では、この「舌戦」は

一眼レフ陣営の勝ちだ。世の中の一般ユーザーは、結局は

「フルサイズ機が高画質だ」と思い込んで信じた訳であり、

そうした仕様の新鋭機に注目が集中した時代であった。

だとすると、正直言えば、もう4/3機(一眼レフの方)は、

寿命的にアウトだ。フォーサーズという規格はセンサーが

4/3型である事は決まっていて、これをフルサイズ化

する事は出来ないので、オリンパスとしても不利な土俵で

いつまでも相撲を取り続けていても意味が無い。

幸いにして市場ではPENやOM-Dが新規ユーザー層に好調だ、

もうここは4/3機を潔く諦め、μ4/3に統合した方が得策で

あろう。

ただ、上級ユーザーがフルサイズ一眼レフの方に向かうのは

少しでも歯止めしなければならない。

このタイミングで新規に出すμ4/3機は、上級機(ハイエンド

機、フラッグシップ機)しか無いではないか。

よって、ここで本機E-M1の登場である。

![c0032138_16590737.jpg]()

市場状況の激変により、オリンパスの戦略転換の要となった

重要な機種であるからだ。

ちなみに、銀塩時代まで遡って考えても、オリンパスの

銀塩OMヒトケタ機は旗艦(フラッグシップ)機とはちょっと

言い難い立ち位置のカメラであり、まあ、独自の路線だった。

オリンパスの旗艦機は、4/3時代のE-1(2003年、未所有)

しか存在していなかった。

したがって、本機E-M1の存在意義や、ミラーレス市場に

与えたインパクトは非常に大きい。

![c0032138_16590715.jpg]()

それは、本機E-M1の発売直後の2013年末に、史上初の

フルサイズ・ミラーレス機 SONY α7/Rが発売されたのだ。

例えば、α7(本シリーズ第13回=前回記事。注:記事掲載の

便宜上、発売順序通りにはなっていない)では、フルサイズ

の一眼レフとは比較にならない小型軽量であり、おおよそ

半分程度の重さしかない。

加えて価格も安価で、α7と本機E-M1の発売時実勢価格は

どちらも約15万円、これは例えば、安価な類のフルサイズ

デジタル一眼レフ CANON EOS 6D(デジタル一眼第16回)

の発売時価格、約18万5000円よりも安価だ。

ただ、α7のこの低価格は戦略的な要素もあったと思う。

まず、本機E-M1の対抗価格だった可能性があるし、

それとα7/Rでは、交換レンズは新規のFEマウントの

物をユーザーは新たに買わなければならないからだ。

つまり、カメラでは儲けず、レンズで儲ける仕組みだ。

まあしかし、この戦略はマニア層には見抜かれてしまい、

マニアは皆、α7を「オールドレンズのフルサイズ母艦」

として使って、高価なFEレンズを買い控えした。

ついでに余談だが、その後α7Ⅱ、α7Ⅲとモデルチェンジ

の度に、およそ5万円づつも定価が上がっていくのは、どう

見ても不条理で納得がいかない。手ブレ補正が内蔵された、

高速連写が付いた、という理由はあるが、そういう機能は

他社機であれば、最初の機体から入っている事もある。

本機E-M1も、まあ、そういう類の、出し惜しみをしていない

高性能機体だ。

![c0032138_16590781.jpg]()

宙ぶらりんになってしまったと思う。

初級層から上級層まで、あるいは職業写真家層まで、

どのユーザー層の志向を見ても、フルサイズ一眼レフか、

又はフルサイズミラーレスに魅力を感じるだろうからだ。

まあ、本機E-M1は連写性能やAF性能もそこそこ高いので、

業務用途を含む「望遠母艦」としてならば、使えない事は

無いだろう、その目的であれば、一眼レフシステムよりも、

総重量を圧倒的に軽減可能だから、(業務上等の)用途に

よっては、ハンドリング性能に遥かに優れる訳だ。

ただ、そうだとしても、そういう用途がある人達は、

すでに一眼レフ用の(超)望遠レンズ等を「資産」として

所有しているだろう。わざわざ新規にμ4/3機に買い換えて、

(高価な)μ4/3用(超/高性能)望遠を買うはずも無い。

![c0032138_16592109.jpg]()

居なかったかも知れない。

機体の性能は十分なので、μ4/3システムとして使っても

良いし、マウントアダプターを介して「銀塩MF望遠レンズ

母艦」としても十分すぎる程の性能を持つ。

まあ、その用途にはまさしくぴったりとハマるカメラである。

私も旧来は「望遠母艦」として、PANASONIC DMC-G6

(本シリーズ第10回)を愛用してきたが、老朽化が進み、

もう少しだけ「瞬発力」と高耐久性のあるボディが必要だと

思っていて、発売からやや年月が過ぎ、後継機E-M1 MarkⅡの

発売後に中古相場が安価となった本機を購入した次第である。

すなわち、私の本機の購入目的は「高性能望遠レンズ母艦」

である。ただし、本機を業務用途撮影に使う気は無い、

絶対的な「瞬発力」(AF性能、連写性能等)は、いくら

「像面位相差AF」を(初)搭載した本機とは言え、まだまだ

(APS-C型デジタル)一眼レフに優位性があるからだ。

(デジタル一眼第18回SONY α77Ⅱ,同19回CANON EOS 7D

MarkⅡ,同20回NIKON D500の各記事を参照)

交換レンズ群のバリエーションも、銀塩一眼レフ時代から

脈々と続く長期間の保有資産が、それらのデジタル一眼

レフでも勿論使える訳だ。

さて、ここで使用レンズを交換しよう。

![c0032138_16592157.jpg]()

を使用する。(他記事では未紹介)

4/3用レンズなので、電子アダプター「OLYMPUS MMF-2」を

介して本機E-M1に装着している。

![c0032138_16592198.jpg]()

された「Dual Fast AF」(像面位相差AF)が有効となり、

フォーサーズレンズの場合、コントラストAFではなく、

(像面)位相差AFでピント合わせが行われる。

合焦原理的には、4/3一眼レフと同様、という事になるが、

さすがに一眼レフ程の合焦速度や精度は得られない。

「4/3とμ4/3を統合した」とメーカーが主張するならば

もう少し頑張ってもらいたいようにも思うが、まあ技術的

レベルの限界点というものはある。

けれど、このシステムの場合には、S-AF+MF,MFアシストの

ピーキングON設定などで、シームレスにMFに切り替えて

マクロ撮影が出来るので、近接域で合わないAFにイライラ

するよりは、MFで撮影すれば特に問題は無い。

ただし、むしろ問題点なのは、4/3システムのレンズの多くは

「カメラ本体からの電源供給が止まるとMFでもピントリング

が動かない」という重欠点とも言える仕様を持つ事であり、

マクロレンズでMF近接撮影をしてからカメラの電源を切ると

「ヘリコイドが伸びっぱなしで、引っ込めることができない」

という間が抜けた状況になってしまう事だ(汗)

(この手のDCモーター内蔵レンズに対しては、他社機の一部

では「電源OFF時にレンズを収納位置に引っ込める」という

設定メニューが、その対策として存在する場合がある)

勿論、MFでヘリコイドを廻しながら電源を入れて速やかに

撮影準備が出来る、という高度なMF技法も使えない。

![c0032138_16592153.jpg]()

本機は、当時のμ4/3機の市場を上級者層向けにシフト

する為に投入された戦略的な機種である為、その当時の

技術として考えられる要素を全て惜しみなく投入している。

後年の新鋭機(例:OM-D E-M5Ⅱ 2015年、後日紹介予定)

と見比べても、新型機の技術の進歩による「下克上」は

殆ど発生しておらず、古くても見劣りする部分は殆ど無い。

(注:本機では小まめなファームウェアのバージョンアップ

があり、後継機で搭載された機能も、都度、追加されている

点もあるだろう)

あるいは、本機の後継機であるOM-D E-M1 MarkⅡ(2016年

未所有)とスペックを比較しても、本機の古さはあまり

感じられない。例えば、電子シャッター連写が、本機の

秒11コマからMarkⅡでは秒18コマに速くなったと言っても

私の用途では電子シャッターをまず使わないので、それを

魅力や付加価値に感じる事は無い。他にもMarKⅡでは

小改良点が勿論いくつもあるが、どれも、あまりピンと

くるものでは無かったし、その小さい差のために、中古

相場が3倍から4倍も高価なMarkⅡを買う事は、コスパ的

にも有り得ない話だった。まあ、MarkⅡを買うならば、

MarkⅢ等が発売されて、MarkⅡの中古相場が下がってから

の話だ。が、少なくとも、ここ数年間くらいの期間ならば、

本機E-M1の性能優位性は保たれていると見なせ、結果的に

仕様老朽化寿命(匠の用語辞典第8回参照)も、あまり

低くはないカメラとなっている。

![c0032138_16592086.jpg]()

WEB上、どこでも参照できるので割愛する。

実は、そういう、どこにでもある情報だけで、自分では

所有すらしていないカメラを評価する事も可能なのだ。

(事実、そうだと思われる情報はいくらでも世の中にある)

だけど、それでは情報提供の意味や価値や信憑性が無い。

本ブログでは特に「一次情報」の発信を主眼としている訳だ。

![c0032138_16595622.jpg]()

まずは、本機は「ミラーレス初の高速連写機」である

と言えるだろう。

私が言う「高速連写機」とは、一眼レフでもミラーレスでも

秒8コマ以上で80枚以上の連続撮影(バースト枚数)が

あるものだ。

できれば機械式シャッターで動き(電子シャッターでは無い)

ミラー等でのブラックアウト時間が少ない事が理想だ。

AF追従性などは拘らない、特に優れた高速連写機ならば

連写中のMFすら可能なのだ。

ただAE追従性は欲しい、連写中に大きく構図をパンすると

露出も大きく変わるからだ、けど、実はそれ(AE追従)が

出来る機種は殆ど無い(ごく一部の旗艦機くらいか?)

本機E-M1以前の時代の僅かな期間でのミラーレス機でも

高速連写は可能な機体があった。まあミラーレス機は構造上

連写に向くからだ。しかしそれらは電子シャッター利用で

あったり、バッファメモリーが少なく、ほんの20枚程度で

連写が打ち止めになったり低速化してしまっていた。

本機では、私の多くの使用条件において、秒10コマで、

連続数十コマの撮影が可能(注:スペック通りの96コマ

は無理だと思う)で、高速連写機の要件を満たす。

ただし注意しなければならないのは、ISO感度を高めたり

各種収差補正等をONとすると、とたんに連写速度や連続

撮影枚数が低下する機体が、他社機にもオリンパス機にも

色々とある事だ。

AF追従とレンズのAF速度(超音波モーターの有無や開放F値

の暗さ)による連写速度低下はやむを得ないし、それは

MFやAF技法と設定等の複合で回避も可能だ。収差補正は

使うレンズの選択で回避が出来るが、ISOだけはどうしようも

無い、これを高めないと撮れない場合も多々あるからだ。

だが、本機E-M1の場合はISO感度を高めても連写性能の

低下は殆ど起こらない、まあ実用範囲と言えよう。

(ただし、ISO6400以上に高めると、連写時のコマ毎の

AWBが非常にバラつき、色味がデタラメになる。でもまあ

偽色発生等、技術的限界もあるので、これは重欠点とは

言えないであろう)

他の特徴だが、一般に良く言われるローパスレスとか

防塵・防滴等の高耐久性はどうでも良い事だろう、

それらは本機だけの唯一の特徴では無いし、必要な

撮影状況に応じて、カメラを使い分ければ良いだけだ。

機能、性能面では、ほとんど不足を感じないし、

頻繁なファームアップで新鋭機(例:E-M5 MarkⅡ等)

と同等の新機能も搭載されてきている。

本機は2013年製(本シリーズ記事で定義する第三世代機)

ではあるが、後年2015年以降の第四世代機と比べても性能上

の遜色は殆ど無く、高性能化の先駆けとなった機種である。

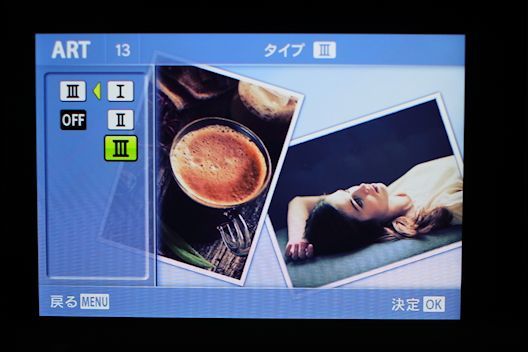

![c0032138_20084530.jpg]()

アートフィルター(エフェクト)の充実が好ましい。

個々のエフェクトはパラメーターが微調整可能であり、

作画のバリエーションがかなり大きく、おまけに

「アートフィルターブラケット」により、利用者が

思いもしない偶発的な表現効果を得る事も可能だ。

(=アンコントローラブル技法、Lo-Fi技法、等に関連)

![c0032138_20085442.jpg]()

である。ボディ前面にもアサイナブルボタンが存在するし

ボタンやダイヤルのカスタマイズ性は高く、動画録画開始

ボタンも他機能に変更可なので、静止画主体の使用法で

役に立つ。

ただし、多機能ゆえに、旧来からのメニュー操作系では

もう階層が深くなりすぎていて、操作系全般はあまり

優れているとは言えない。

オリンパス機伝統の「スーパーコンパネ」ですらも、もう

はみ出して入らない機能が多々あるし、そういうGUI部分の

カスタマイズ性は皆無だ(注:他社機はたいてい編集可)

ただまあ、スーパーコンパネがEVF内に表示できて、

十字キーを用いて「ファインダーを覗いたままカメラ設定

の変更操作が可能」という点は、本機およびミラーレス機

全般での大きな長所だ。

特に本機は「望遠母艦」にしたい、と考えていたので、

これが出来ないと、一々カメラの構えを解いて、背面の

モニターを見て選んでは非効率的だし、最悪なのは

「タッチパネルでないと操作ができない」といった仕様だ。

それは、構え、視線、動線、重量バランス等、全ての点で、

そんな操作系は有り得ない。なお、本機の場合はタッチ

パネルでしか操作が出来ない設定項目は無いので、勿論、

タッチパネル操作機能は無効化して封印している。

それと、一眼レフでは、SONYのαフタケタEVF機以外では

ファインダー内の設定変更操作が(殆ど)出来ない。

よって、頻繁にカメラ設定を変更しなければならない撮影

用途においては、実は一眼レフはあまり有益な機材では無い。

ましてや重たいシステムだ、大型の望遠レンズを装着時に

一々ファインダーを覗く構えを解かないと何もカメラ設定が

できないのは、撮影効率の面からは好ましく無い話なのだ。

三脚を立ててならば問題回避できるのだろうが、本ブログ

では開設当初から概算で99.8%は三脚は使用していないし、

現代では三脚を使うユーザーの方がむしろ稀である。

いつまでも古い撮影技法を元にカメラを設計するならば、

(=他社では良くある)それが最も大きな問題点であろう。

![c0032138_16595647.jpg]()

優れた方式だ。他社機では、ダイヤルの物理的なロックを

強要される場合があり、それは論外の機構と操作性だ。

総合的には本機の操作性・操作系はギリギリセーフでは

あると思うが、勿論、高得点を与えられる状態では無い。

他の特徴としては、この時代の前後の多くのオリンパス機

はバッテリー(BLN-1)が共通で使えるメリットがある。

本機の中古を私が選択した理由の1つで、この機体には

バッテリーが3個も付いていたからだ、他機への流用を

含め、これで予備バッテリー数としては十分だ。

なお、本機E-M1の撮影可能枚数は、CIPA準拠では350枚

との仕様で、少々物足りないように思うかも知れないが、

いつも言うように、まず、この値の5~6倍は撮る事が

目標値である。

本機の場合は、フラッシュを一切使わない事や、高速

連写機でもある事から、2000枚以上は楽に撮れる。

個人的なルール上としてはこれで合格だが、高速連写機

における業務用途でのバッテリーの持ちとしては、1日で

6000枚位が必要なケースもあるので、そうした際には

予備バッテリーは必須であろう。

それから、保存されるファイル名だが、下4ケタが連番

になるのは普通だが、本機では上3ケタを撮影日にする

事が出来る、これは写真整理の際になかなか便利だ。

なお、1日に1000枚以上の撮影をした場合でも、フォルダー

は自動更新される事は無い。(これはこれで良い、他社機

では、大量に撮影すると、勝手にフォルダーが更新される

事があるが、何故それが必要なのか全く意味不明だ)

----

さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。

![c0032138_16595591.jpg]()

(ハイコスパ第16回記事等)

MF時代のオールドレンズである。本機E-M1装着時には

OM→μ4/3アダプターを用いれば良い。

電子接点でのやり取りは無い為、電子アダプターの

必要性は無い(そもそもOM用の電子アダプターは無い)

![c0032138_16595532.jpg]()

よっては手ブレ補正機能が欲しくなると思う。

本機E-M1では、手動で焦点距離を設定すれば、一応

内蔵手ブレ補正機能が有効になる。

ただし、設定は毎回強要される訳ではなく、メニューの

奥から掘り出して設定する必要があるので、レンズ交換

時の入力忘れは要注意だし、入力後もファイダー内に

設定した焦点距離が表示されない(純正レンズの場合のみ

焦点距離が表示される)という、お粗末で排他的な仕様

なので、ますます設定忘れは要注意だ。

本機E-M1には、AUTO ISO時の感度切り替えシャッター速度

(=低速限界)の設定が無く、概ね1/125秒前後で固定的に

切り替わる。よって、撮影条件によっては、このクラスの

(100mm以上)望遠レンズでは、内蔵手ブレ補正機能が

あっても、初級者層等では手ブレしてしまう恐れがあるし

撮影条件によっては、中上級層でも手ブレ対策は必須だ。

![c0032138_17001237.jpg]()

最大の課題と感じるのは、本機の「排他的仕様」だ。

「排他的仕様」の意味詳細は長くなるので割愛する。

(いずれ匠の写真用語辞典記事で解説予定)

まあつまり、オリンパス純正(又はμ4/3規格準拠)

かつ、特定の仕様条件を満たすレンズ等を使わない限り、

最高性能(性能仕様、便利機能、操作性、操作系等)

が発揮できない、という事である。

チラリと前述したが、銀塩用OMレンズをアダプターで

使用しただけで、本機の性能は、もうヘロヘロに落ちる。

細かい操作系上の矛盾や機能制限が多々発生する為、

あまり汎用的な母艦としての用途には向かない。

(注:この点では、同時代の PANASONIC DMC-G6 2013年

本シリーズ第10回記事、の方が、やはり「望遠母艦」と

して向いている様子だ)

![c0032138_17001391.jpg]()

まずは機能面。

ISO感度だが、ベース感度が200と高目である、

一応マニュアル感度変更でISO100が使えるのだが、

AUTOではそれは無理なので、大口径レンズとの相性が

良く無い。ISO感度変更の操作性も、あまり便利という

訳でも無い。

また、前述のようにAUTO ISOの低速限界(切り替わりの

シャッター速度)が変更できない。(なお、この問題は

後年のオリンパス機の一部では若干の改善が見られる)

これにより、アダプターでMF望遠レンズ使用時等では、

手ブレのリスクが増大してしまう。

内蔵手ブレ補正機能は有効だが、(機械式)マウント

アダプター使用時には、前述のように入力操作が煩雑だ。

加えて、どうも内蔵手ブレ補正は、カタログ通りの

高性能では無く、望遠+高速連写等、厳しい条件では容易に

ブレが発生、手動でISO感度を適正に変更する必要がある。

OVFシミュレーションの機能が新設されているが、これの

有効な使い道は、個人的には良くわからない(汗)

EVF自体の解像度は236万画素で、この時代としては、

トップクラスであろう。

また、EVFの倍率も高くて良い。ただし仕様の1.48倍は

フルサイズ換算では0.74倍となるので、MFで使う

ケースも考えると、もう少しだけ大きい方が望ましい。

(銀塩MF機では0.8倍~0.9倍が普通だ)

この仕様は、後年のE-M5 MarkⅡ等と同じであるが、

銀塩機並、を目論んだとしても、いずれの機体用にも

(別売の)「拡大アイカップ」オプションが存在しない。

なお、旧来の4/3機のEシリーズでは、マグニファイヤー

(拡大)アイカップ「ME-1」が利用可能であった。

それと、EVFの色味やコントラストが悪い。

新鋭レンズを装着していても、なんだかコントラストが

低いオールドレンズを使っている雰囲気で好ましく無い。

これは、同時期の他社機と同じ236万ドット部品を使って

いるのにもかかわらず、他社機よりも劣る印象だ。

前述のOVFシミュレーションや、ピーキング時の背景輝度

調整機能、その他が新設された事で、EVFの表示画像に

対して、色味や輝度を調整する構造や、その画像処理の

アルゴリズムが入っているだろうから、そこの未成熟か?

(注:設定を色々変えても改善されない、それから、

同様な構造の、後年のOM-D E-M5 MarkⅡでも大きな

改善は無い)

![c0032138_17001341.jpg]()

メニューおよびモードダイアル動作が電子的に重い。

つまり操作してからワンテンポ遅れて反応するという感じ

であり、こういう点はフラッグシップ機としては、あまり

好ましく無い弱点である。

高級機であればあるほど、贅沢なCPUや電子回路を用いて

操作性、操作系的なレスポンスを上げる必要があるのだ。

さらに言えば、アートフィルターブラケットや連写機能を

用いて、バッファメモリーから記録メディアへの書き込みが

行われている最中には、露出モード変更等の操作が遅れて

反応する、この書き込み&モード変更の間の時間帯では、

結局のところ、ほぼ撮影が不能となる。

それと、背面の十字キーも形状が悪く、押しにくい事や

ボタン配置もどうも直感的では無いので、上記の操作の

反応の悪さと絡んで、ちょっとイラっとする場合がある。

また、マウントアダプター利用時には、ピーキング機能が

自動的には使えない、必ずどこかのFnキーにその機能を

アサインし、電源ONの度に、それを押さないと使えない。

加えて、モードダイヤルを廻し、ARTモード等に変更した

際にも、ピーキングが消え、Fnキーで再度呼び出さないと

ならない。

![c0032138_17001327.jpg]()

(例:VIVID等)は無効化するので、一々、元の設定に

戻す必要がある。

なお、マルチFn機能は操作系が若干不便で、ちょっとした

誤操作で、こうした機能がすぐ有効になり、一度でも

間違えて呼び出したら、もう上記と同じ状況だ。

また、メニューを送っていくと解説文が現れて鬱陶しい。

「モードガイド表示」をOFFにしてもこの文章は消えない。

別途調べると「INFO」ボタンを長押しする事で消える事が

わかったが、操作系的に不合理で非直感的だ、すなわち

こうした細かい点は、良く練れていない。

ボデイ本体の課題だが、大型レンズを装着する可能性も

ある為、もう少し大型の方が好ましい。

特にグリップサイズが小さい事が気になる。(なお、この

点は後継機E-M1 MarkⅡでは若干改善されている)

それから、背面モニターがティルト式であり、バリアングル

では無いので、裏返せない(過酷な撮影環境とか、暗所での

イベント系の撮影時、モニターを光らせたくない、撮った

写真を周囲の観客見られたくない場合等で不便だし、

勿論、「縦位置ローアングル撮影」も厳しくなる)

まあ、総合的には「排他的仕様」により、μ4/3以外の

レンズを汎用的に使おうとした場合に、操作系等に細かい

課題が沢山出てくる。

本記事では、μ4/3レンズ、4/3レンズ、OMレンズの

3本を使用しているが、どうも、本機E-M1を「望遠母艦」と

する目論見は、上手く行きそうにない(汗)

![c0032138_17001257.jpg]()

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:43,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

総合点は悪い点数では無く、性能面や機能面では

あまり不満は無い事であろう。

だが、フラッグシップと言う割りには、操作系を始めと

して、細かいところに目が行き届いた配慮は感じられず、

「さすが高級機!」と思える要素は殆ど無い。

μ4/3純正レンズを使った際に、優れた高性能を発揮

できるのだが、かと言って、業務用機として使える

レベルあるいは機材環境では無い。

(注:レンズ環境については、後年にM.ZUIKO PRO

シリーズのラインナップを展開して充実しつつあるが

高付加価値化商品のためにコスパが悪すぎるので、

現状では購入していない。同等のスペックであれば

一眼レフ用での過去資産があるからだ)

高性能な趣味撮影専用機体としての目的が良くマッチする

機体ではあるが、逆にMFレンズをアダプターで使用時の

課題が多く、母艦性能に劣る(この点が上記の評価では、

「アダプター適性」の評価の低さに繋がっている)

ちょっと中途半端な立ち位置に思える。対策としては、

本機を、どういった目的に使うのがベストなのか?という

「用途開発」が試行錯誤的に必要になってくるだろう。

まあでも、歴史的価値の高いカメラだ

発売後時間が経って中古相場も十分こなれていて、コスパ

が良い、減価償却ルール(1枚2円の法則等)も、あっと

言う間に完了しているので、そこから後は、高耐久性を

活用して過酷な環境での使い潰し型のカメラにしてしまえば

良い。まあ、オリンパス党であれば必携のカメラだと思う。

---

次回記事は、引き続き第三世代のミラーレス機を紹介する、

詳細を世代別に紹介している。

今回はミラーレス第三世代=発展期(注:世代の定義は第一回

記事参照)の OLYMPUS OM-D E-M1(2013年)を紹介しよう。

言うまでも無いが、μ4/3(マイクロフォーサーズ)機である。

装着レンズは、各種マウントの物を3本用意してある。

を使用する。(μ4/3用AFレンズ、ハイコスパ第4回記事等)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めるが、

記事の途中で適宜、別のレンズに交換する。

「従来型一眼レフを統合するミラーレスのフラッグシップ機」

と書かれていた。

まあ、これは「直接には書きたく無い事」の「婉曲表現」で

あろう。つまりは「フォーサーズとマイクロフォーサーズ

のシステムを統合する」という意味であり、さらに言えば

「もうフォーサーズ(システム)は作りません」と宣言して

いる事と等価だ。

事実、本機発売の2013年以降、オリンパスは、4/3機や

4/3用レンズを新規に発売していない。

当時の市場背景であるが、前年2012年は「フルサイズ元年」

と私が定義しているくらい、多数のフルサイズ・デジタル

一眼レフが発売された。

具体的には、CANON EOS 6D,EOS 5D MarkⅢ,NIKON D600

D800/E,SONY α99等であるが、これらの中には比較的安価

な機体もあり、それまでの「フルサイズ機は業務用途だ」

という常識を打ち破って、一般層にまでフルサイズ・デジタル

一眼レフの普及が始まった年であった。

2000年代のデジタルカメラでは「画素数が大きいカメラが

良く写るカメラだ」という方向性と概念を、市場(メーカー、

流通、評価情報等)より、「常識」として一般ユーザーに

対し(悪い言葉を使えば)「植え付けて」来たのであるが、

2012年からは「センサーが大きいカメラは良く写るカメラだ」

という風に、その植え付け概念の内容が変わってきている。

これの背景はまあ、2010年前後にミラーレス機が爆発的に

普及し、その全てが小型センサー(1型以下、1型、4/3型、

APS-C型)であった事から、一眼レフ陣営が「起死回生の

戦略」としてセンサーの大型化を始めた事からだ。

まあ、製造技術が発達して、大型(フルサイズ)センサーの

歩留まりが向上した事も理由であろう。(あるいはAPS-C型

センサーでは、もう画素数向上が限界に達していたという

理由もある)まあつまり、従来よりも安価になった大型の

センサー部品を使って「フルサイズは良い」という付加価値

から、カメラを高価に売る事が出来るならば、ミラーレス機に

押されて販売数が不利になった(デジタル)一眼レフ市場を

利益構造で巻き返す事ができるわけだ。

一眼レフがフルサイズ化したので、今度は、メーカー等は

それの優位点をミラーレス機陣営に対してアピール(攻撃)

する事ができる。

つまり、「カメラは、センサーが大きい方が高画質だから、

センサーの小さいμ4/3などは、良く写るはずが無い!」

と、市場(メーカー等)は、こういう攻撃的な売り文句が

出来る訳だ。(事実、当時のネット上等には、恐らくは市場

関係者とも思われる、そうした主旨の書き込みが多かった)

それに対し、今度はμ4/3陣営等では、「センサーサイズ

こそ小さいが、レンズを含めたシステム全体の画質は、一切

妥協していない」などの論旨で応戦する訳だ。

だが、これらは明らかにユーザー不在の「舌戦」であろう。

実のところ、センサーサイズなんて、どうでも良いのだ。

私の感覚で言えば、それの差よりも使用する個々のレンズの

性能差の方が遥かに大きい。

初級者層はフルサイズの高額カメラを買うよりも、まずは

高性能・高描写力のレンズを買うべきだ、とも思っている。

まあでも、その後の時代で、さらに一眼レフ市場は縮退して

しまったので、高付加価値型の高価なカメラをビギナー層に

買ってもらわないと、もう市場の維持が出来ない厳しい状況だ。

事の本質が良くわかっていない初級者層が、せっせと高価な

新鋭機を買ってくれない限り、一眼レフ市場は崩壊してしまう。

(あるいは、もう限界であるから、2018年秋より各社一斉に

高額なフルサイズ・ミラーレス機に戦略転換したのだろうか?)

で、実際のところは、2012年時点では、この「舌戦」は

一眼レフ陣営の勝ちだ。世の中の一般ユーザーは、結局は

「フルサイズ機が高画質だ」と思い込んで信じた訳であり、

そうした仕様の新鋭機に注目が集中した時代であった。

だとすると、正直言えば、もう4/3機(一眼レフの方)は、

寿命的にアウトだ。フォーサーズという規格はセンサーが

4/3型である事は決まっていて、これをフルサイズ化

する事は出来ないので、オリンパスとしても不利な土俵で

いつまでも相撲を取り続けていても意味が無い。

幸いにして市場ではPENやOM-Dが新規ユーザー層に好調だ、

もうここは4/3機を潔く諦め、μ4/3に統合した方が得策で

あろう。

ただ、上級ユーザーがフルサイズ一眼レフの方に向かうのは

少しでも歯止めしなければならない。

このタイミングで新規に出すμ4/3機は、上級機(ハイエンド

機、フラッグシップ機)しか無いではないか。

よって、ここで本機E-M1の登場である。

市場状況の激変により、オリンパスの戦略転換の要となった

重要な機種であるからだ。

ちなみに、銀塩時代まで遡って考えても、オリンパスの

銀塩OMヒトケタ機は旗艦(フラッグシップ)機とはちょっと

言い難い立ち位置のカメラであり、まあ、独自の路線だった。

オリンパスの旗艦機は、4/3時代のE-1(2003年、未所有)

しか存在していなかった。

したがって、本機E-M1の存在意義や、ミラーレス市場に

与えたインパクトは非常に大きい。

それは、本機E-M1の発売直後の2013年末に、史上初の

フルサイズ・ミラーレス機 SONY α7/Rが発売されたのだ。

例えば、α7(本シリーズ第13回=前回記事。注:記事掲載の

便宜上、発売順序通りにはなっていない)では、フルサイズ

の一眼レフとは比較にならない小型軽量であり、おおよそ

半分程度の重さしかない。

加えて価格も安価で、α7と本機E-M1の発売時実勢価格は

どちらも約15万円、これは例えば、安価な類のフルサイズ

デジタル一眼レフ CANON EOS 6D(デジタル一眼第16回)

の発売時価格、約18万5000円よりも安価だ。

ただ、α7のこの低価格は戦略的な要素もあったと思う。

まず、本機E-M1の対抗価格だった可能性があるし、

それとα7/Rでは、交換レンズは新規のFEマウントの

物をユーザーは新たに買わなければならないからだ。

つまり、カメラでは儲けず、レンズで儲ける仕組みだ。

まあしかし、この戦略はマニア層には見抜かれてしまい、

マニアは皆、α7を「オールドレンズのフルサイズ母艦」

として使って、高価なFEレンズを買い控えした。

ついでに余談だが、その後α7Ⅱ、α7Ⅲとモデルチェンジ

の度に、およそ5万円づつも定価が上がっていくのは、どう

見ても不条理で納得がいかない。手ブレ補正が内蔵された、

高速連写が付いた、という理由はあるが、そういう機能は

他社機であれば、最初の機体から入っている事もある。

本機E-M1も、まあ、そういう類の、出し惜しみをしていない

高性能機体だ。

宙ぶらりんになってしまったと思う。

初級層から上級層まで、あるいは職業写真家層まで、

どのユーザー層の志向を見ても、フルサイズ一眼レフか、

又はフルサイズミラーレスに魅力を感じるだろうからだ。

まあ、本機E-M1は連写性能やAF性能もそこそこ高いので、

業務用途を含む「望遠母艦」としてならば、使えない事は

無いだろう、その目的であれば、一眼レフシステムよりも、

総重量を圧倒的に軽減可能だから、(業務上等の)用途に

よっては、ハンドリング性能に遥かに優れる訳だ。

ただ、そうだとしても、そういう用途がある人達は、

すでに一眼レフ用の(超)望遠レンズ等を「資産」として

所有しているだろう。わざわざ新規にμ4/3機に買い換えて、

(高価な)μ4/3用(超/高性能)望遠を買うはずも無い。

居なかったかも知れない。

機体の性能は十分なので、μ4/3システムとして使っても

良いし、マウントアダプターを介して「銀塩MF望遠レンズ

母艦」としても十分すぎる程の性能を持つ。

まあ、その用途にはまさしくぴったりとハマるカメラである。

私も旧来は「望遠母艦」として、PANASONIC DMC-G6

(本シリーズ第10回)を愛用してきたが、老朽化が進み、

もう少しだけ「瞬発力」と高耐久性のあるボディが必要だと

思っていて、発売からやや年月が過ぎ、後継機E-M1 MarkⅡの

発売後に中古相場が安価となった本機を購入した次第である。

すなわち、私の本機の購入目的は「高性能望遠レンズ母艦」

である。ただし、本機を業務用途撮影に使う気は無い、

絶対的な「瞬発力」(AF性能、連写性能等)は、いくら

「像面位相差AF」を(初)搭載した本機とは言え、まだまだ

(APS-C型デジタル)一眼レフに優位性があるからだ。

(デジタル一眼第18回SONY α77Ⅱ,同19回CANON EOS 7D

MarkⅡ,同20回NIKON D500の各記事を参照)

交換レンズ群のバリエーションも、銀塩一眼レフ時代から

脈々と続く長期間の保有資産が、それらのデジタル一眼

レフでも勿論使える訳だ。

さて、ここで使用レンズを交換しよう。

を使用する。(他記事では未紹介)

4/3用レンズなので、電子アダプター「OLYMPUS MMF-2」を

介して本機E-M1に装着している。

された「Dual Fast AF」(像面位相差AF)が有効となり、

フォーサーズレンズの場合、コントラストAFではなく、

(像面)位相差AFでピント合わせが行われる。

合焦原理的には、4/3一眼レフと同様、という事になるが、

さすがに一眼レフ程の合焦速度や精度は得られない。

「4/3とμ4/3を統合した」とメーカーが主張するならば

もう少し頑張ってもらいたいようにも思うが、まあ技術的

レベルの限界点というものはある。

けれど、このシステムの場合には、S-AF+MF,MFアシストの

ピーキングON設定などで、シームレスにMFに切り替えて

マクロ撮影が出来るので、近接域で合わないAFにイライラ

するよりは、MFで撮影すれば特に問題は無い。

ただし、むしろ問題点なのは、4/3システムのレンズの多くは

「カメラ本体からの電源供給が止まるとMFでもピントリング

が動かない」という重欠点とも言える仕様を持つ事であり、

マクロレンズでMF近接撮影をしてからカメラの電源を切ると

「ヘリコイドが伸びっぱなしで、引っ込めることができない」

という間が抜けた状況になってしまう事だ(汗)

(この手のDCモーター内蔵レンズに対しては、他社機の一部

では「電源OFF時にレンズを収納位置に引っ込める」という

設定メニューが、その対策として存在する場合がある)

勿論、MFでヘリコイドを廻しながら電源を入れて速やかに

撮影準備が出来る、という高度なMF技法も使えない。

本機は、当時のμ4/3機の市場を上級者層向けにシフト

する為に投入された戦略的な機種である為、その当時の

技術として考えられる要素を全て惜しみなく投入している。

後年の新鋭機(例:OM-D E-M5Ⅱ 2015年、後日紹介予定)

と見比べても、新型機の技術の進歩による「下克上」は

殆ど発生しておらず、古くても見劣りする部分は殆ど無い。

(注:本機では小まめなファームウェアのバージョンアップ

があり、後継機で搭載された機能も、都度、追加されている

点もあるだろう)

あるいは、本機の後継機であるOM-D E-M1 MarkⅡ(2016年

未所有)とスペックを比較しても、本機の古さはあまり

感じられない。例えば、電子シャッター連写が、本機の

秒11コマからMarkⅡでは秒18コマに速くなったと言っても

私の用途では電子シャッターをまず使わないので、それを

魅力や付加価値に感じる事は無い。他にもMarKⅡでは

小改良点が勿論いくつもあるが、どれも、あまりピンと

くるものでは無かったし、その小さい差のために、中古

相場が3倍から4倍も高価なMarkⅡを買う事は、コスパ的

にも有り得ない話だった。まあ、MarkⅡを買うならば、

MarkⅢ等が発売されて、MarkⅡの中古相場が下がってから

の話だ。が、少なくとも、ここ数年間くらいの期間ならば、

本機E-M1の性能優位性は保たれていると見なせ、結果的に

仕様老朽化寿命(匠の用語辞典第8回参照)も、あまり

低くはないカメラとなっている。

WEB上、どこでも参照できるので割愛する。

実は、そういう、どこにでもある情報だけで、自分では

所有すらしていないカメラを評価する事も可能なのだ。

(事実、そうだと思われる情報はいくらでも世の中にある)

だけど、それでは情報提供の意味や価値や信憑性が無い。

本ブログでは特に「一次情報」の発信を主眼としている訳だ。

まずは、本機は「ミラーレス初の高速連写機」である

と言えるだろう。

私が言う「高速連写機」とは、一眼レフでもミラーレスでも

秒8コマ以上で80枚以上の連続撮影(バースト枚数)が

あるものだ。

できれば機械式シャッターで動き(電子シャッターでは無い)

ミラー等でのブラックアウト時間が少ない事が理想だ。

AF追従性などは拘らない、特に優れた高速連写機ならば

連写中のMFすら可能なのだ。

ただAE追従性は欲しい、連写中に大きく構図をパンすると

露出も大きく変わるからだ、けど、実はそれ(AE追従)が

出来る機種は殆ど無い(ごく一部の旗艦機くらいか?)

本機E-M1以前の時代の僅かな期間でのミラーレス機でも

高速連写は可能な機体があった。まあミラーレス機は構造上

連写に向くからだ。しかしそれらは電子シャッター利用で

あったり、バッファメモリーが少なく、ほんの20枚程度で

連写が打ち止めになったり低速化してしまっていた。

本機では、私の多くの使用条件において、秒10コマで、

連続数十コマの撮影が可能(注:スペック通りの96コマ

は無理だと思う)で、高速連写機の要件を満たす。

ただし注意しなければならないのは、ISO感度を高めたり

各種収差補正等をONとすると、とたんに連写速度や連続

撮影枚数が低下する機体が、他社機にもオリンパス機にも

色々とある事だ。

AF追従とレンズのAF速度(超音波モーターの有無や開放F値

の暗さ)による連写速度低下はやむを得ないし、それは

MFやAF技法と設定等の複合で回避も可能だ。収差補正は

使うレンズの選択で回避が出来るが、ISOだけはどうしようも

無い、これを高めないと撮れない場合も多々あるからだ。

だが、本機E-M1の場合はISO感度を高めても連写性能の

低下は殆ど起こらない、まあ実用範囲と言えよう。

(ただし、ISO6400以上に高めると、連写時のコマ毎の

AWBが非常にバラつき、色味がデタラメになる。でもまあ

偽色発生等、技術的限界もあるので、これは重欠点とは

言えないであろう)

他の特徴だが、一般に良く言われるローパスレスとか

防塵・防滴等の高耐久性はどうでも良い事だろう、

それらは本機だけの唯一の特徴では無いし、必要な

撮影状況に応じて、カメラを使い分ければ良いだけだ。

機能、性能面では、ほとんど不足を感じないし、

頻繁なファームアップで新鋭機(例:E-M5 MarkⅡ等)

と同等の新機能も搭載されてきている。

本機は2013年製(本シリーズ記事で定義する第三世代機)

ではあるが、後年2015年以降の第四世代機と比べても性能上

の遜色は殆ど無く、高性能化の先駆けとなった機種である。

アートフィルター(エフェクト)の充実が好ましい。

個々のエフェクトはパラメーターが微調整可能であり、

作画のバリエーションがかなり大きく、おまけに

「アートフィルターブラケット」により、利用者が

思いもしない偶発的な表現効果を得る事も可能だ。

(=アンコントローラブル技法、Lo-Fi技法、等に関連)

である。ボディ前面にもアサイナブルボタンが存在するし

ボタンやダイヤルのカスタマイズ性は高く、動画録画開始

ボタンも他機能に変更可なので、静止画主体の使用法で

役に立つ。

ただし、多機能ゆえに、旧来からのメニュー操作系では

もう階層が深くなりすぎていて、操作系全般はあまり

優れているとは言えない。

オリンパス機伝統の「スーパーコンパネ」ですらも、もう

はみ出して入らない機能が多々あるし、そういうGUI部分の

カスタマイズ性は皆無だ(注:他社機はたいてい編集可)

ただまあ、スーパーコンパネがEVF内に表示できて、

十字キーを用いて「ファインダーを覗いたままカメラ設定

の変更操作が可能」という点は、本機およびミラーレス機

全般での大きな長所だ。

特に本機は「望遠母艦」にしたい、と考えていたので、

これが出来ないと、一々カメラの構えを解いて、背面の

モニターを見て選んでは非効率的だし、最悪なのは

「タッチパネルでないと操作ができない」といった仕様だ。

それは、構え、視線、動線、重量バランス等、全ての点で、

そんな操作系は有り得ない。なお、本機の場合はタッチ

パネルでしか操作が出来ない設定項目は無いので、勿論、

タッチパネル操作機能は無効化して封印している。

それと、一眼レフでは、SONYのαフタケタEVF機以外では

ファインダー内の設定変更操作が(殆ど)出来ない。

よって、頻繁にカメラ設定を変更しなければならない撮影

用途においては、実は一眼レフはあまり有益な機材では無い。

ましてや重たいシステムだ、大型の望遠レンズを装着時に

一々ファインダーを覗く構えを解かないと何もカメラ設定が

できないのは、撮影効率の面からは好ましく無い話なのだ。

三脚を立ててならば問題回避できるのだろうが、本ブログ

では開設当初から概算で99.8%は三脚は使用していないし、

現代では三脚を使うユーザーの方がむしろ稀である。

いつまでも古い撮影技法を元にカメラを設計するならば、

(=他社では良くある)それが最も大きな問題点であろう。

優れた方式だ。他社機では、ダイヤルの物理的なロックを

強要される場合があり、それは論外の機構と操作性だ。

総合的には本機の操作性・操作系はギリギリセーフでは

あると思うが、勿論、高得点を与えられる状態では無い。

他の特徴としては、この時代の前後の多くのオリンパス機

はバッテリー(BLN-1)が共通で使えるメリットがある。

本機の中古を私が選択した理由の1つで、この機体には

バッテリーが3個も付いていたからだ、他機への流用を

含め、これで予備バッテリー数としては十分だ。

なお、本機E-M1の撮影可能枚数は、CIPA準拠では350枚

との仕様で、少々物足りないように思うかも知れないが、

いつも言うように、まず、この値の5~6倍は撮る事が

目標値である。

本機の場合は、フラッシュを一切使わない事や、高速

連写機でもある事から、2000枚以上は楽に撮れる。

個人的なルール上としてはこれで合格だが、高速連写機

における業務用途でのバッテリーの持ちとしては、1日で

6000枚位が必要なケースもあるので、そうした際には

予備バッテリーは必須であろう。

それから、保存されるファイル名だが、下4ケタが連番

になるのは普通だが、本機では上3ケタを撮影日にする

事が出来る、これは写真整理の際になかなか便利だ。

なお、1日に1000枚以上の撮影をした場合でも、フォルダー

は自動更新される事は無い。(これはこれで良い、他社機

では、大量に撮影すると、勝手にフォルダーが更新される

事があるが、何故それが必要なのか全く意味不明だ)

----

さて、このあたりで再度使用レンズを交換しよう。

(ハイコスパ第16回記事等)

MF時代のオールドレンズである。本機E-M1装着時には

OM→μ4/3アダプターを用いれば良い。

電子接点でのやり取りは無い為、電子アダプターの

必要性は無い(そもそもOM用の電子アダプターは無い)

よっては手ブレ補正機能が欲しくなると思う。

本機E-M1では、手動で焦点距離を設定すれば、一応

内蔵手ブレ補正機能が有効になる。

ただし、設定は毎回強要される訳ではなく、メニューの

奥から掘り出して設定する必要があるので、レンズ交換

時の入力忘れは要注意だし、入力後もファイダー内に

設定した焦点距離が表示されない(純正レンズの場合のみ

焦点距離が表示される)という、お粗末で排他的な仕様

なので、ますます設定忘れは要注意だ。

本機E-M1には、AUTO ISO時の感度切り替えシャッター速度

(=低速限界)の設定が無く、概ね1/125秒前後で固定的に

切り替わる。よって、撮影条件によっては、このクラスの

(100mm以上)望遠レンズでは、内蔵手ブレ補正機能が

あっても、初級者層等では手ブレしてしまう恐れがあるし

撮影条件によっては、中上級層でも手ブレ対策は必須だ。

最大の課題と感じるのは、本機の「排他的仕様」だ。

「排他的仕様」の意味詳細は長くなるので割愛する。

(いずれ匠の写真用語辞典記事で解説予定)

まあつまり、オリンパス純正(又はμ4/3規格準拠)

かつ、特定の仕様条件を満たすレンズ等を使わない限り、

最高性能(性能仕様、便利機能、操作性、操作系等)

が発揮できない、という事である。

チラリと前述したが、銀塩用OMレンズをアダプターで

使用しただけで、本機の性能は、もうヘロヘロに落ちる。

細かい操作系上の矛盾や機能制限が多々発生する為、

あまり汎用的な母艦としての用途には向かない。

(注:この点では、同時代の PANASONIC DMC-G6 2013年

本シリーズ第10回記事、の方が、やはり「望遠母艦」と

して向いている様子だ)

まずは機能面。

ISO感度だが、ベース感度が200と高目である、

一応マニュアル感度変更でISO100が使えるのだが、

AUTOではそれは無理なので、大口径レンズとの相性が

良く無い。ISO感度変更の操作性も、あまり便利という

訳でも無い。

また、前述のようにAUTO ISOの低速限界(切り替わりの

シャッター速度)が変更できない。(なお、この問題は

後年のオリンパス機の一部では若干の改善が見られる)

これにより、アダプターでMF望遠レンズ使用時等では、

手ブレのリスクが増大してしまう。

内蔵手ブレ補正機能は有効だが、(機械式)マウント

アダプター使用時には、前述のように入力操作が煩雑だ。

加えて、どうも内蔵手ブレ補正は、カタログ通りの

高性能では無く、望遠+高速連写等、厳しい条件では容易に

ブレが発生、手動でISO感度を適正に変更する必要がある。

OVFシミュレーションの機能が新設されているが、これの

有効な使い道は、個人的には良くわからない(汗)

EVF自体の解像度は236万画素で、この時代としては、

トップクラスであろう。

また、EVFの倍率も高くて良い。ただし仕様の1.48倍は

フルサイズ換算では0.74倍となるので、MFで使う

ケースも考えると、もう少しだけ大きい方が望ましい。

(銀塩MF機では0.8倍~0.9倍が普通だ)

この仕様は、後年のE-M5 MarkⅡ等と同じであるが、

銀塩機並、を目論んだとしても、いずれの機体用にも

(別売の)「拡大アイカップ」オプションが存在しない。

なお、旧来の4/3機のEシリーズでは、マグニファイヤー

(拡大)アイカップ「ME-1」が利用可能であった。

それと、EVFの色味やコントラストが悪い。

新鋭レンズを装着していても、なんだかコントラストが

低いオールドレンズを使っている雰囲気で好ましく無い。

これは、同時期の他社機と同じ236万ドット部品を使って

いるのにもかかわらず、他社機よりも劣る印象だ。

前述のOVFシミュレーションや、ピーキング時の背景輝度

調整機能、その他が新設された事で、EVFの表示画像に

対して、色味や輝度を調整する構造や、その画像処理の

アルゴリズムが入っているだろうから、そこの未成熟か?

(注:設定を色々変えても改善されない、それから、

同様な構造の、後年のOM-D E-M5 MarkⅡでも大きな

改善は無い)

メニューおよびモードダイアル動作が電子的に重い。

つまり操作してからワンテンポ遅れて反応するという感じ

であり、こういう点はフラッグシップ機としては、あまり

好ましく無い弱点である。

高級機であればあるほど、贅沢なCPUや電子回路を用いて

操作性、操作系的なレスポンスを上げる必要があるのだ。

さらに言えば、アートフィルターブラケットや連写機能を

用いて、バッファメモリーから記録メディアへの書き込みが

行われている最中には、露出モード変更等の操作が遅れて

反応する、この書き込み&モード変更の間の時間帯では、

結局のところ、ほぼ撮影が不能となる。

それと、背面の十字キーも形状が悪く、押しにくい事や

ボタン配置もどうも直感的では無いので、上記の操作の

反応の悪さと絡んで、ちょっとイラっとする場合がある。

また、マウントアダプター利用時には、ピーキング機能が

自動的には使えない、必ずどこかのFnキーにその機能を

アサインし、電源ONの度に、それを押さないと使えない。

加えて、モードダイヤルを廻し、ARTモード等に変更した

際にも、ピーキングが消え、Fnキーで再度呼び出さないと

ならない。

(例:VIVID等)は無効化するので、一々、元の設定に

戻す必要がある。

なお、マルチFn機能は操作系が若干不便で、ちょっとした

誤操作で、こうした機能がすぐ有効になり、一度でも

間違えて呼び出したら、もう上記と同じ状況だ。

また、メニューを送っていくと解説文が現れて鬱陶しい。

「モードガイド表示」をOFFにしてもこの文章は消えない。

別途調べると「INFO」ボタンを長押しする事で消える事が

わかったが、操作系的に不合理で非直感的だ、すなわち

こうした細かい点は、良く練れていない。

ボデイ本体の課題だが、大型レンズを装着する可能性も

ある為、もう少し大型の方が好ましい。

特にグリップサイズが小さい事が気になる。(なお、この

点は後継機E-M1 MarkⅡでは若干改善されている)

それから、背面モニターがティルト式であり、バリアングル

では無いので、裏返せない(過酷な撮影環境とか、暗所での

イベント系の撮影時、モニターを光らせたくない、撮った

写真を周囲の観客見られたくない場合等で不便だし、

勿論、「縦位置ローアングル撮影」も厳しくなる)

まあ、総合的には「排他的仕様」により、μ4/3以外の

レンズを汎用的に使おうとした場合に、操作系等に細かい

課題が沢山出てくる。

本記事では、μ4/3レンズ、4/3レンズ、OMレンズの

3本を使用しているが、どうも、本機E-M1を「望遠母艦」と

する目論見は、上手く行きそうにない(汗)

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★☆

【アダプター適性】★★

【マニアック度 】★★★☆

【エンジョイ度 】★★★☆

【購入時コスパ 】★★★☆ (中古購入価格:43,000円)

【完成度(当時)】★★★☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★★★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.4点

総合点は悪い点数では無く、性能面や機能面では

あまり不満は無い事であろう。

だが、フラッグシップと言う割りには、操作系を始めと

して、細かいところに目が行き届いた配慮は感じられず、

「さすが高級機!」と思える要素は殆ど無い。

μ4/3純正レンズを使った際に、優れた高性能を発揮

できるのだが、かと言って、業務用機として使える

レベルあるいは機材環境では無い。

(注:レンズ環境については、後年にM.ZUIKO PRO

シリーズのラインナップを展開して充実しつつあるが

高付加価値化商品のためにコスパが悪すぎるので、

現状では購入していない。同等のスペックであれば

一眼レフ用での過去資産があるからだ)

高性能な趣味撮影専用機体としての目的が良くマッチする

機体ではあるが、逆にMFレンズをアダプターで使用時の

課題が多く、母艦性能に劣る(この点が上記の評価では、

「アダプター適性」の評価の低さに繋がっている)

ちょっと中途半端な立ち位置に思える。対策としては、

本機を、どういった目的に使うのがベストなのか?という

「用途開発」が試行錯誤的に必要になってくるだろう。

まあでも、歴史的価値の高いカメラだ

発売後時間が経って中古相場も十分こなれていて、コスパ

が良い、減価償却ルール(1枚2円の法則等)も、あっと

言う間に完了しているので、そこから後は、高耐久性を

活用して過酷な環境での使い潰し型のカメラにしてしまえば

良い。まあ、オリンパス党であれば必携のカメラだと思う。

---

次回記事は、引き続き第三世代のミラーレス機を紹介する、