2018年10月7日(日)に大阪府高石市・大阪府立漕艇センター

にて行われた、ドラゴンボート大阪府民体育大会の模様より。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本会場は、通称「浜寺水路」とも呼ばれていて、

「ドラゴンボート堺泉北(高石)大会」が行われる他、

最長2000mの各種ボート競技公式会場として知られている。

水路幅は約200m、水路全長は約4kmもあるが、端には

漁港等もある為、浜寺大橋~高石大橋間の約2.7kmが

各種競技ボートの航行可能範囲だ。

ただ、最寄駅から徒歩で漕艇センターに行くのは、かなり

厳しく、路線バスも無いので、車で行く等が必須だろう。

本日は天候が良く、ドラゴンボート以外にも様々な種類の

小型ボートが練習を行っている様子が見られる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本大会の前日に、台風25号が日本海を通過した。

ここ大阪は、今年は複数の台風の直撃を受け、多大な被害が

出ている。特に9月の「最強台風21号」では、関西空港等が

甚大な被害を受けた事は、報道等により良く知られているで

あろう。

本大会も、台風の進路が微妙であったので延期になる可能性

もあったが、幸いにして前日に、やや遠方を通過した事で、

本大会は無事開催、台風一過の気持ちが良い気候である。

(仮に延期になったとしても、10月は他に九州の根占大会や

滋賀のスモール選手権が控えていて、日程が厳しかったので、

皆、助かった事であろう)

ただ、台風25号が連れてきたと思われる南方の暖かい風に

より、本日は気温が高い。予報では 29℃~30℃にも

達する模様で、10月としては、やや異常な気候だ。

でもまあ、近年の様々な異常気象により、もう何が起きても

不思議では無い、という感覚もある。

さて、前述の台風21号だが、ここ高石市も関西空港の近く

であり、当然、様々な被害が発生している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ここ大阪府立漕艇センターでは、木々が倒れたのは勿論、

上写真のようにセンター施設の屋根がめくれあがっている。

また多数ある艇庫の一部のシャッターは強風で破壊されて

しまっている。

ただ、幸いな事に、ドラゴン艇の艇庫には被害が無かった

模様である。ODBA(大阪府ドラゴンボート協会)の艇は、

昨年買ったばかりの新品だ、1年も経たずに壊れてしまったら

辛いところであった。

でも、ODBA艇は大丈夫であっても、各地のドラゴンチームの

所有艇に被害が出ていると聞く。

「関西龍舟」の所有艇は大破、「Team BANANA」艇は小破、

これらは兵庫県のチームだ、他にも兵庫県には「磯風漕友会」

や「坊勢酔龍会」が艇を所有しているが、これらの被害情報は

不明だ。また大阪府の桜ノ宮には「bp」や「浪わ」、「未来」

も所有艇があるが、これらは被害が無かったとの事。

さらに京都の「すいすい丸」の所有艇にも被害があり、

滋賀県「OPAL」の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」の艇も

小破だったとの事。

愛知の「東海龍舟」などの艇の被害情報は聞いていない。

静岡の「海猿火組」などの艇は被害が無かったとの事。

(ここのメンバーは、海保など、海のプロであるから、

こういう事態には色々とノウハウを持っているのだろう)

被害情報において気になったのは「固縛」(こばく)の

方法だ。並の台風であれば、適宜艇をロープなどで縛って

おけば大丈夫なのだろうが、21号のような超強力な台風の

場合は、大きな「高潮」を伴い、あまりに固く縛った状態だと

潮が上がって艇が折れてしまった模様である。

このあたりは、関西地区では、そう大きな台風が襲来する事は

稀であるので、なかなかノウハが無かったのかも知れないが

今年のように「想定外」の状態を経験した事からも、今後も

引き続き台風や各種天災についての被害の事前対策については

非常に慎重に行う必要性を強く感じる。

結局、強豪「関西龍舟」の所有艇の被害が最も大きかったと

思われる。”ご愁傷様”としか言いようが無いのだが、もし

こちらのODBA等で練習を希望される場合は、そういう状況

なので仲良くやっていただきたい、困った時はお互い様だ。

所有艇の話のみならず日常生活についても同様だ、21号以降、

関西の一般家庭でも、台風襲来の前に数日分の水や食料を

購入して確保しておく習慣が出来てきている。これはスーパー

マーケット等に行くと買い物客の行動から顕著に感じる事が

できるだろう。

余談だが、男性の会社員や管理職等は、あまりスーパー等に

行かず、こういう事は、なかなか気が付かないかも知れない。

しかし、”仕事だけしておけば良い”、という物でも無く、

世間一般の動向に疎くなってしまったら非常に好ましく無い。

そういう”世間に鈍い”上司や管理職が判断をミスしたり、

結果、他に責任を押し付けようとする訳だ。

先日の「ツナカップ中止」の記事でも書いたが、これまで

関西人は台風や天災の対策に関して非常に楽観的すぎて

いたと強く感じる。1995年の阪神淡路大震災の大被害は

もう遠い昔の話だと思われていたり、住民もすっかり

変わっているのだろうか?

あるいは、今年2018年6月の「大阪府北部地震」も

被害が大きかった、それもまた「喉元過ぎれば熱さ忘れる」

という事なのだろうか?

まあ台風21号で、そうした甘い考え方が吹き飛ばされた

のであれば、それは不幸中の幸いであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14120420.jpg]()

さて、台風の被害での「廃材」を前にして、大会の準備の

為に、2艇が桟橋から運ばれていく。

2つの桟橋もまた被害があって、高潮で数mも持ち上がって

しまい接続部が折れてしまった模様である。

現在は応急処置で、なんとか繋ぎ、使えている状態だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14120488.jpg]()

そして、上写真のように桟橋全体が岸壁に乗り上げて斜めに

なっている。乗艇がし難いのが難点だが、まあ、やむを得ない

とりあえず桟橋が残っていて、機能している事がラッキーと

言える状況であったからだ。

さて、事前の準備が整ったところで、開会式の開始だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14120483.jpg]()

本大会であるが、大阪府体育協会による「大阪府民体育大会」

の一環として行われている。

かつては、大阪・北港マリーナで行われていたのであるが、

他の記事でも何度か書いたように、当該施設は数年前に廃止

されてしまい、その後数年間は、滋賀県の施設「OPAL」で

「大阪府民体育大会」を行うという、少し不思議な状況で

あった。昨年2017年に大阪府ドラゴンボート協会は、ここ

大阪府立漕艇センターに活動拠点を移し、新艇を2艇購入した

事は、昨年の「進水式」の記事で紹介した通りである。

今年は、この拠点では2回目の大会開催となる。

ただ、この大会は基本的には最小限の「ミニ大会」である。

参加選手数は30数名、チームとしての体裁も整っていなく

所属チームもバラバラだ、役員(いわゆるスタッフ)も

専任の人は数名しかおらず、一部は選手が兼任する状態だ。

「そんな規模や体制でドラゴン大会が出来るのか?」

という疑問があるかも知れない。けど、これがなんとか

なってしまうのである。

大阪ではなく他地区でも、選手達が数十名しか集まらない

という府県は色々とあるだろう、そうした場合、普通ならば

「大会が出来ない」と思われてしまうかも知れない。

本記事においては、こうした「ミニ大会」を実現する為の

様々な工夫やノウハウについても記載していこうと思う。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14122586.jpg]()

まず、チーム編成であるが、選手の所属チーム単位での

混成チームとする。この場合、所属チームから1~2名づつ

しか参戦していなかったとしても、チームはチームだ。

で、選手数30数名であれば、4チームの編成が可能だ。

これにより、(混成)チーム編成は以下となった。

*team風(単独で編成)

*チーム未来・近畿車輛電龍(2チーム混成)

*Rスポーツマンクラブ(単独で編成)

*吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部(混成)

本大会の1チームは、8人編成(6人漕ぎ+鼓手+舵手)

となる。使用艇は10人漕ぎの軽量艇であるから、6人漕ぎ

でも、まああまり問題は無い。

また鼓手や舵手は、他チームと兼任する場合も多々ある。

こうしたチーム編成は、参加申し込みがあった時点で

予め編成を決めておき、他の場所でPC等で混成チーム名を

印刷しておくのが望ましい。

これを現地で編成したりPCに打ち込むのは煩雑なのだ。

現地ではレーン割りだけを抽選などで決めて、あとは

レース表にチーム名を書いた紙を貼っていく。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14122573.jpg]()

あくまで「アナログ」だが、これが最も無駄が無い。

パソコンとプリンターを持ってきたら、荷物になったり

会場での電源の確保やら、色々と面倒が発生するのだ。

何でもかんでもデジタル化すれば良いというものでは無い。

なお、この表にタイムを手書きしていくと、レース結果の

PDFなどの資料が出来ないのだが、それについては、結果表

そのものを写真で撮ってしまう、という方法がある。

結果資料としては、それでも十分であろう。

艇は2艇を使用するため、「マッチレース」となる。

そのまま戦うと、たった2レースで終わってしまうので、

レース数を増やす為のレースフロー上の工夫が必要である。

そこで、サッカーのワールドカップの予選リーグのように

本大会では、まず予選として、総当り戦を行う。

このレース数は、算数で言う「4C2」の順列組み合わせ

なので、4x3÷2で、計6レースとなる。

この予選リーグで勝ち数が多かった(同点の場合はタイム)

上位2チームが、決勝リーグでの「決勝戦」に進出する。

勝ち点の少ない2チームは、順位決定戦(3位決定戦)に進む。

このレースフローにより、本日のレース数は合計8となり、

これで体裁が整った。

各チームは4回づつ漕ぐ事になる。若干慌しいし、疲れも

溜まるかも知れないが、まあ、この大会は普段の練習拠点での

練習試合のような様相もあるので、練習量として考えれば

丁度良い感じであろう。

レース時間は、およそ3時間程度になるであろう。

10時にスタートすれば13時には終了する、午前中だけで

なんとかなるので、本部からの昼食などの手配は無用だ。

(おなかがすく選手は、おにぎりや軽食を持参している)

なお、選手達からは僅かな参加費をいただき、それを

まとめて「入賞賞品」の購入資金に充てている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14122474.jpg]()

選手村だが、チーム・テント等は持ってくる必要は、

殆ど無い、ほぼ連続参戦になる為、あまり休んでいる暇は

無いからだ。また、本大会は酷暑のシーズンでもない。

テントを持ってこなければ荷物も大幅に減るので、そういう

点でもチームの負担は減る。

あえてちょっと拘るチームでは、下写真のような簡易的な

「選手村」を設営する場合もある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14122585.jpg]()

「リゾート気分」で楽しそうだが、この季節、草むらは

小さい虫がとても多いので、その点のみ要注意との事。

(白い色に反応するのか? 白色のパドルを置いて

おくと、一瞬で小さい虫が多数寄ってきて群がる・汗

虫除けスプレーなどを持ってきた方が無難であろう)

大会会場の設営に関する事前準備は殆ど不要だ。

桟橋は、本会場備え付けのものがある。艇は艇庫から出して

運んでくるだけだし、水洗いや収納などでも、それぞれ

10名もいれば、艇の出し入れは簡単に行える。

なお、艇の移動には数種類の台車があり、人力で楽に

行える、台車は自作品だが、そういう工作がとても得意な

スタッフが居るのだ。ちなみに艇の重量は、160kg程度

なので、台車間移動時等は数名で持ち上げる事が出来る。

コースであるが、通常の大会ではブイを設置するが、

これは大掛かりになるので今回は省略だ。

スタート地点、ゴール地点は、本会場にある簡易マーク

(50mごとに壁に塗装されている)を参照すればよい。

ブイが無いと、目標が無いので、艇が真っ直ぐ進まない

危険性もある。ただまあ、そのあたりはベテランの選手達

ばかりであり、多少曲がったところで、大きな問題には

ならないであろう。

問題の運営スタッフであるが、最小限必要な持ち場は、

スタート指示、ゴール計測、本部(集計)の3つである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14123935.jpg]()

こちらはスタート地点、2艇を誘導し、艇の位置をスタート

地点で揃えた後でスタートの号令をかける。

これらの指示はメガホンで行い、同時にトランシーバーを

用いてゴール地点(と本部)に、スタートした旨を伝える。

200m戦である為、トランシーバーの出力は、200m強届けば

十分な為、小型の汎用の物で良い。

(先日の1000m選手権の記事で、その距離だとトランシーバー

が届かないかも知れない、という話を書いた)

ただし、電源は乾電池になるだろうから、電池の予備を

ある程度、準備しておくのを忘れないように。

短時間の大会なので、スタートのスタッフは専任でも良いし、

勿論、交代制としても良いであろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14123920.jpg]()

こちらは、ゴール地点。

ストップウオッチを2台用意し、スタート地点からの

トランシーバーでの合図で計測開始、1レーン、2レーン

の各艇のゴールタイムを計測する。

正確を期するならば、2本の糸に重りをつけた簡単な

「計測箱」を用意する、これも自作品となる。

2名で計測する事が望ましいが、最悪は両手でそれぞれ計測

すれば、1名でもなんとか可能である。

計測したタイムは、トランシーバーで本部に伝え、本部では

紙またはPCにそのタイムを記入、本部に張り出す(掲載する)

PCを使うと印刷やらで大掛かりになる為、ここはアナログで

紙に手書きが簡便であろう。

なお、タイム集計が必要な場合は、電卓またはスマホの

電卓機能を用いる。本部もなかなか忙しいが、1名でなんとか

なる感じだ。本部は、上の方の写真のメガホンを持った女性

が担当している。彼女が現在の大阪府協会の事務局長である。

日本の他の様々な一般的な「組織」では「お偉いさん」に

なればなる程、「仕事をしない」というのが非常に残念な

通例であるが、この大阪府協会では、仕事が出来る人が上に

立っている。まあ現代のベンチャー企業などでも、社長が

一番仕事をする人な訳であって、世の中は急速にそのように

変化している状況で、それが適切な仕組みでもあろう。

旧来の日本型の古臭い組織のように、上が仕事をしないで

給料だけ高い、という形は、間違いなく近い将来に無くなって

くるだろう。それが世の中の当たり前の流れであるからだ。

----

それと、ゴール地点にはブイが無い為、レースをしている

艇はゴールしたかどうかわかりにくい。これについては

今回は「エアホーン」を準備している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14123956.jpg]()

これは手押しで空気を圧縮し、「ポワ~ン」という船舶の

警笛のような音が出るアイテムだ。電源は不要なので簡便に

使える、音量は大きく、艇にまで十分に聞こえる。

ちなみに価格は1700円程度とのことで、安価で便利だ。

ゴール地点でストップウォッチの計測に忙しい場合は

使い難いかも知れないが、補助スタッフが手をかせば

十分に利用可能であろう。

まあつまり大会の運営の為には最小3名だが、選手兼任等で

余裕があれば補佐や交代制等とし、計、延べ5~6名も

スラッフが居れば、なんとか大会運営が出来てしまう。

運営手順の随所にノウハウが入っていて、無駄が無い。

ただし、これらは、大阪近郊のほとんど毎回の大会で、

これらの役目を担う超ベテランスタッフならではの

運営スキル(能力・経験)があっての話とも言える。

慣れていないと、あまりこういう連携はスムースに

いかないかも知れない。

間違いやミスが許されない重要なポジションであるので、

もし地方において「ミニ大会」の開催を検討する場合は、

このあたりの運営スタッフの配置やスキルの判断は慎重に

行う必要がある。

なお、大会記録(カメラマン)は特に必須では無いが、

私は今回、大会観戦を兼ねてのボランティアでの参加だ。

記録写真が必要になるのは、「大会実施報告書」を

体育協会に提出するので、その際に写真を付けると望ましい。

まあ、スタッフか選手の誰かが大会の模様を撮れば良いので

あるが、皆、なかなかそういう暇も無いだろうから、まあその

課題も含めての、今回の観戦ついでの大会記録撮影である。

いずれにしても、小規模な大会も含めて、様々な大会の記録

写真は残しておくのが望ましい。写真が1枚も撮れていないと、

結果報告関連や、翌年の告知なりの広報にも影響が出て

しまうし、せっかく実施した大会の記録が何も無いのも

寂しい物がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14124045.jpg]()

さて、予選だが、無難に進行している。

1レースの間隔は乗り換え時間を含めて15分、これはまあ

無理では無いが結構忙しい。

例えば、連続参戦になる場合は、艇を乗り換えずに済むような

レーン割りを行っても良いし、水分の補給の為に艇にペット

ボトル等を持ち込むのも良いであろう。

ただ、今回の大会においては、ちょうどボートの練習が多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14124066.jpg]()

これら小型のボートや、4人漕ぎ(フォア)や、エイト等は

とても速いので、ドラゴンのレース中に進路が近づくと危険

である。(参考:各ボートの種類や名称、だいたいの速度

などは、本ブログの「Head of The Seta」の各観戦記事でも

説明している)

よって、これらの小型ボートが後ろから来ている際には

ドラゴンのレース開始を中断するので、そのあたりの待ち

時間の分、レースの進行は遅れていく可能性がある。

加えて、今日は風も波も無く、コンデイションが良いが、

もしそれらに課題があると、スタート時に艇が揃わずに

レース進行が遅れる場合もある。こうした場合は、その

遅れを見込んで、「巻き」(早目)で進める必要があるが

それはスタッフだけでは出来ず、選手達も含めた、状況

把握と「阿吽の呼吸」が必要であろう。

まあつまり、選手達にも大会運営のノウハウやスキルが

必要だが、大阪府協会においては、選手達も役員兼務が

殆どであるから、その点は自然に上手くやってくれる。

予選の間に問題となったのは、ブイが無い事から、ボートの

直進性維持が難しい事だ。

水上に目標となるものが無いので、選手達や舵手がいくら

頑張っても、少しボートが曲がって進んでしまう。

かの超強豪「磯風漕友会」ですら、長崎ペーロン大会で、

コース判断を間違えて、隣のレーンを進んで敗退して

しまった事があるそうだ(未観戦、磯風談)

曲がれば、その分だけ余分に漕いでタイムロスになるが、

それよりも安全性の問題が大きいだろう。

あまりコースを外に逸脱すると、前述の練習中の小型ボート

との接触や衝突が危険だ。小型ボートの多くは後ろ向きで

漕いでいるので、前方の様子は見え難いのだ。

逆に、ドラゴンの2艇が相互に内側に曲げてしまうと

ここでも接触や衝突のリスクが発生する。

今日も1件、それが発生している(下写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14123958.jpg]()

大きく蛇行して真横から衝突となると、転覆や艇の破損等の

大事故に繋がるが、このように、すり寄っていって接触程度

ならば大きな事故にはならない。

ただ注意するのは、2つの艇の間に、腕やパドルが挟まれて

しまう事だ、骨折や破壊などの事故に直結する。

この状況(近寄っている)を両者のチーム全員が把握して

いれば、事前に漕ぎをやめ、パドルを上げる事で回避は

可能であろう、太鼓手・舵手を中心に選手達全員で

声をかけるなどして大事故を防ぐ必要がある。

まあ、今回の選手達は皆百戦錬磨であるので、そのあたり

は問題は無く、軽い接触のみで艇への被害も皆無に近かった。

なお、乗降時、艇が接岸する際には、艇への傷を防ぐ為

「フェンダー」と呼ばれるゴム製等のクッションを舷側に

垂らすのだが、レース中はフェンダーは艇内に収納して

いるので、接触や衝突時の安全対策にはならない。

それとこの2艇には、縁の部分に強力な布製「養生テープ」

を貼っている、これはパドルのストロークが当たって

艇が磨耗するのを防ぐ為だが、簡単な措置ながら、なかなか

効果的なように思える。テープが結構ボロボロになるのだが

適宜貼り替えればよく、効率的でもある。

そして、この衝突や接触などの問題だが、もし地方大会で

ビギナーチームの比率が多い場合は、十分に危険性を意識

しておく必要があるだろう。

滋賀の「高島ペーロン」大会では、操船が不安定な艇の為、

アクシデント率が極めて高い(統計上、ドラゴンの200倍!)

私は、その大会で非常に多数の衝突や転覆を見てきて

いるのだが、ベテランのチームほど、大きなアクシデンド

にはならず、なんとか切り抜ける。ビギナーチームは

危険が迫るとパニックとなり、むしろ逆の行動を取って

しまって(例:わざわざ、ぶつかる方向に舵を切る等)

被害規模を大きくしてしまうのだ。

ここの対策は難しいが、とりあえず経験を積んで、

非常時にもパニックにならないようにする必要がある。

さて、本大会の予選だが、各レース少しづつ艇を曲げて

いたが、接触事故は前述の軽微な1件があっただけで、

他のレースは問題なく無事終了。

各選手は、ほぼ連戦なので、ここから昼休みを30分間

取る事となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130045.jpg]()

この間に、タイム集計、順位(3位)決定戦と決勝戦の

レーン割り、賞状や賞品の準備等、やる事は色々ある。

本部のスタッフは昼食を取る暇もないが、こういう場合は、

レース中など適宜時間がある場合に、軽食をしたりと、

まあどうにでもなる訳であり、そのあたりは皆、運営の

ベテランばかりだ。

予選リーグの戦績により、各決勝リーグ進出チームは

以下となった。

<順位決定戦進出>

*team風

*吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部

<決勝戦進出>

*Rスポーツマンクラブ

*チーム未来・近畿車輛電龍

予選を通じてのトップ成績は「R」であった、

「R」は、1昨年の本大会(滋賀、OPALで実施)で優勝、

昨年の本大会(本会場)で準優勝と、比較的本大会と

相性が良い。これは「R」のメンバー数がいつも潤沢で、

他チームのように混成ではなく「純血」であるから、

すなわち「呼吸が合っている」という事であろう。

匠「Rさん、今日は勝っておきたいですね」

R「予選は調子が良かったので、いけるかもな」

匠「もしここで負けたら、まるで野球のクライマックス

シリーズで、下から上がってきたチームに下克上

されるようなものですよ、せっかくペナントレース

で優勝したのに、それがフイになる」

R「あはは・・ そうならないように頑張ります」

とは言え、「チーム未来・近畿車輛電龍」の混成チームは

昨年の本大会で、まったく同じ混成チームとして優勝して

いるのだ、混成でありながら連覇がかかった強豪である。

この状況だと、決勝戦は混戦となる事必至だ。

決勝戦はゴール地点に撮影ポジションを移動しよう。

さて決勝戦のスタート、序盤は200m先なので、あまり

写真は撮れない、一応今日の撮影機材は、換算640mmを

越える超望遠ズームを持ってきてはいるが、遠距離の

ボートをポツンと単独で撮ったところで「絵にならない」

訳だ。

だが、どうも肉眼で様子を見ると「R」のスタートが

とても遅い。瞬間的に、まるで漕いでいなかったようにも

見えた。スタートの合図を聞き逃したか? いやそれは

あるまい、「R」の方が岸から近い1レーンなのだ。

後で話を聞くと

R「スタートが全然ダメだ、失敗した」

との事であった。まあしかたが無い、「R」は超ベテラン

であるが、長年ドラゴンをやっていても、時にはそういう

ケースもあるだろう、しかし、それが決勝戦で出るのは

致命的だ、敗因に直結してしまう。

中盤戦、先行した「未来・近車」を必至に追う「R」だが

差は縮まりそうも無い。

後半、「R」の鼓手から「抜けるよ! 頑張れ」と激が飛ぶ、

観戦側からは、手前の1レーンの方が角速度が速く見えて

急速に「R」が追い上げているように錯覚する、これは

気持ちが良い錯覚であり、終盤戦の緊迫感が助長されるのだ。

「R]が、ずいぶんと良いところまで追い上げて来た・・

だが、ちょっと間に合わないか・・?

ゴールの瞬間。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130096.jpg]()

これは僅かに右に角度がついた撮影なので実際には僅差で

2レーンの「未来・近車」の勝ちだ、これで連覇が決定。

本部のタイム集計では0.4秒差で「未来・近車」の勝ち

だが、感覚的には、もうちょっと差があり、0.8秒程度の

差であろう、ストップウォッチ計測では、それくらいの

誤差は出る。ただ、どうみてもこれは「未来・近車」の

勝ちなので、勿論、誰からもクレームは出ない。

ちなみに日本選手権などの格式の高い公式戦においては

判定に異議がある場合、チーム監督が抗議料3万円を払って

異議申告することができる。勿論こうしたローカル大会

では、一応公式戦とは言え、その厳格なルールが適用

される事は無いが、本大会の事後、ジョークで

「3万円払って抗議しますか?」という話が

スタッフ間で出ていた、「抗議してくれたら、賞品の

お菓子が増えるのだけどなあ・・笑」と、皆で爆笑。

ちなみに、公式戦でのこの抗議料は状況によっては返還

される模様だ(これを適応したケースは過去無かったと

思うので、良くわからない)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130173.jpg]()

ちなみに、順位決定戦では3位入賞が

「吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部」

となり、4位は「Team風」となった。

4位でも一応賞品が出るが、水と御菓子の大袋のみ(上写真)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130191.jpg]()

上写真は「未来・近畿車輛電龍」の優勝賞品の数々。

優勝賞品の御菓子の中で、気になるのは「GODIVA」の

チョコレート詰め合わせだ、言わずと知れた高級チョコだ。

匠「未来さん、海外で「ゴディバ」と言っても通じませんよ」

未「え? 海外では有名では無いのですか?」

匠「発音が違うのです、「ゴダイヴァ」と読まないと

わからない(通じない)」

未「へ~、そんな風に言うのですか」

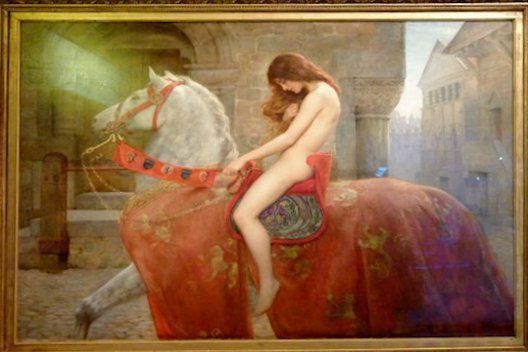

「ゴディバ」には逸話がある、昔々、イギリスで悪政を敷く

領主が居て、その妻(ゴダイヴァ夫人)が夫を戒める為に、

裸で馬に乗り街中を一周したとのこと。

それで領主は心を改めて、良い政治をしたらしい。

一昨年、英国のコヴェントリー市を仕事で訪問した事があり

そこが、このゴダイヴァ夫人の伝説の元となった街である。

その街には、ゴダイヴァ夫人の銅像やら絵画などが、いたる

ところにある(下写真。これは博物館展示で撮影が可能な物)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130023.jpg]()

このゴダイヴァ夫人が街中を巡っている際、住民達は

気を使ってその様子を見ないように固く窓を閉ざしたのだが、

ただ一人、農民のトムだけは、こっそりその様子を覗いた。

これが元となり、覗き趣味のある人の事を、現代においても

「ピーピング・トム」という俗語で英語圏では呼ばれている。

ただ、この伝説は後年の調査により「史実ではなかった」

という事がほぼ確定している模様だ。

なお、その街で、ゴディバのチョコレートは見かけていない。

チョコレートのゴディバ社は英国発祥ではなく、ベルギー製

だからだ、何故この他国の伝説を由来としたのかの理由は、

さだかでは無いのだが・・

で、後で、「チーム未来」に、ゴディバチョコのおすそ分け

を貰おうと向かったのだが、一瞬でメンバーの全員に

分けられて雲散霧消、さすが人気の高級チョコだ(汗)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![c0032138_14130034.jpg]()

色々と余談が長くなったが、これにて本大会は無事終了、

恒例の記念撮影だ。

旧来の北港時代は、この後、打ち上げを兼ねてのバーベキュー

大会が実施されていた。本会場から10分程歩くと、BBQが

可能なエリアがあるので、今年は様子見だが、今後は

伝統のBBQ大会が復活するかも知れない。

本記事では、レースの結果そのものよりも「ミニ大会」を

効率的に運用する為のノウハウ記載が主眼となっている。

各地等で、小規模な大会を最小限の費用や最小限の運営で

実施を検討する際の参考になれば幸いだ。

次回ドラゴン系記事に続く・・

にて行われた、ドラゴンボート大阪府民体育大会の模様より。

Clik here to view.

「ドラゴンボート堺泉北(高石)大会」が行われる他、

最長2000mの各種ボート競技公式会場として知られている。

水路幅は約200m、水路全長は約4kmもあるが、端には

漁港等もある為、浜寺大橋~高石大橋間の約2.7kmが

各種競技ボートの航行可能範囲だ。

ただ、最寄駅から徒歩で漕艇センターに行くのは、かなり

厳しく、路線バスも無いので、車で行く等が必須だろう。

本日は天候が良く、ドラゴンボート以外にも様々な種類の

小型ボートが練習を行っている様子が見られる。

Clik here to view.

ここ大阪は、今年は複数の台風の直撃を受け、多大な被害が

出ている。特に9月の「最強台風21号」では、関西空港等が

甚大な被害を受けた事は、報道等により良く知られているで

あろう。

本大会も、台風の進路が微妙であったので延期になる可能性

もあったが、幸いにして前日に、やや遠方を通過した事で、

本大会は無事開催、台風一過の気持ちが良い気候である。

(仮に延期になったとしても、10月は他に九州の根占大会や

滋賀のスモール選手権が控えていて、日程が厳しかったので、

皆、助かった事であろう)

ただ、台風25号が連れてきたと思われる南方の暖かい風に

より、本日は気温が高い。予報では 29℃~30℃にも

達する模様で、10月としては、やや異常な気候だ。

でもまあ、近年の様々な異常気象により、もう何が起きても

不思議では無い、という感覚もある。

さて、前述の台風21号だが、ここ高石市も関西空港の近く

であり、当然、様々な被害が発生している。

Clik here to view.

上写真のようにセンター施設の屋根がめくれあがっている。

また多数ある艇庫の一部のシャッターは強風で破壊されて

しまっている。

ただ、幸いな事に、ドラゴン艇の艇庫には被害が無かった

模様である。ODBA(大阪府ドラゴンボート協会)の艇は、

昨年買ったばかりの新品だ、1年も経たずに壊れてしまったら

辛いところであった。

でも、ODBA艇は大丈夫であっても、各地のドラゴンチームの

所有艇に被害が出ていると聞く。

「関西龍舟」の所有艇は大破、「Team BANANA」艇は小破、

これらは兵庫県のチームだ、他にも兵庫県には「磯風漕友会」

や「坊勢酔龍会」が艇を所有しているが、これらの被害情報は

不明だ。また大阪府の桜ノ宮には「bp」や「浪わ」、「未来」

も所有艇があるが、これらは被害が無かったとの事。

さらに京都の「すいすい丸」の所有艇にも被害があり、

滋賀県「OPAL」の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」の艇も

小破だったとの事。

愛知の「東海龍舟」などの艇の被害情報は聞いていない。

静岡の「海猿火組」などの艇は被害が無かったとの事。

(ここのメンバーは、海保など、海のプロであるから、

こういう事態には色々とノウハウを持っているのだろう)

被害情報において気になったのは「固縛」(こばく)の

方法だ。並の台風であれば、適宜艇をロープなどで縛って

おけば大丈夫なのだろうが、21号のような超強力な台風の

場合は、大きな「高潮」を伴い、あまりに固く縛った状態だと

潮が上がって艇が折れてしまった模様である。

このあたりは、関西地区では、そう大きな台風が襲来する事は

稀であるので、なかなかノウハが無かったのかも知れないが

今年のように「想定外」の状態を経験した事からも、今後も

引き続き台風や各種天災についての被害の事前対策については

非常に慎重に行う必要性を強く感じる。

結局、強豪「関西龍舟」の所有艇の被害が最も大きかったと

思われる。”ご愁傷様”としか言いようが無いのだが、もし

こちらのODBA等で練習を希望される場合は、そういう状況

なので仲良くやっていただきたい、困った時はお互い様だ。

所有艇の話のみならず日常生活についても同様だ、21号以降、

関西の一般家庭でも、台風襲来の前に数日分の水や食料を

購入して確保しておく習慣が出来てきている。これはスーパー

マーケット等に行くと買い物客の行動から顕著に感じる事が

できるだろう。

余談だが、男性の会社員や管理職等は、あまりスーパー等に

行かず、こういう事は、なかなか気が付かないかも知れない。

しかし、”仕事だけしておけば良い”、という物でも無く、

世間一般の動向に疎くなってしまったら非常に好ましく無い。

そういう”世間に鈍い”上司や管理職が判断をミスしたり、

結果、他に責任を押し付けようとする訳だ。

先日の「ツナカップ中止」の記事でも書いたが、これまで

関西人は台風や天災の対策に関して非常に楽観的すぎて

いたと強く感じる。1995年の阪神淡路大震災の大被害は

もう遠い昔の話だと思われていたり、住民もすっかり

変わっているのだろうか?

あるいは、今年2018年6月の「大阪府北部地震」も

被害が大きかった、それもまた「喉元過ぎれば熱さ忘れる」

という事なのだろうか?

まあ台風21号で、そうした甘い考え方が吹き飛ばされた

のであれば、それは不幸中の幸いであろう。

Clik here to view.

為に、2艇が桟橋から運ばれていく。

2つの桟橋もまた被害があって、高潮で数mも持ち上がって

しまい接続部が折れてしまった模様である。

現在は応急処置で、なんとか繋ぎ、使えている状態だ。

Clik here to view.

なっている。乗艇がし難いのが難点だが、まあ、やむを得ない

とりあえず桟橋が残っていて、機能している事がラッキーと

言える状況であったからだ。

さて、事前の準備が整ったところで、開会式の開始だ。

Clik here to view.

の一環として行われている。

かつては、大阪・北港マリーナで行われていたのであるが、

他の記事でも何度か書いたように、当該施設は数年前に廃止

されてしまい、その後数年間は、滋賀県の施設「OPAL」で

「大阪府民体育大会」を行うという、少し不思議な状況で

あった。昨年2017年に大阪府ドラゴンボート協会は、ここ

大阪府立漕艇センターに活動拠点を移し、新艇を2艇購入した

事は、昨年の「進水式」の記事で紹介した通りである。

今年は、この拠点では2回目の大会開催となる。

ただ、この大会は基本的には最小限の「ミニ大会」である。

参加選手数は30数名、チームとしての体裁も整っていなく

所属チームもバラバラだ、役員(いわゆるスタッフ)も

専任の人は数名しかおらず、一部は選手が兼任する状態だ。

「そんな規模や体制でドラゴン大会が出来るのか?」

という疑問があるかも知れない。けど、これがなんとか

なってしまうのである。

大阪ではなく他地区でも、選手達が数十名しか集まらない

という府県は色々とあるだろう、そうした場合、普通ならば

「大会が出来ない」と思われてしまうかも知れない。

本記事においては、こうした「ミニ大会」を実現する為の

様々な工夫やノウハウについても記載していこうと思う。

Clik here to view.

混成チームとする。この場合、所属チームから1~2名づつ

しか参戦していなかったとしても、チームはチームだ。

で、選手数30数名であれば、4チームの編成が可能だ。

これにより、(混成)チーム編成は以下となった。

*team風(単独で編成)

*チーム未来・近畿車輛電龍(2チーム混成)

*Rスポーツマンクラブ(単独で編成)

*吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部(混成)

本大会の1チームは、8人編成(6人漕ぎ+鼓手+舵手)

となる。使用艇は10人漕ぎの軽量艇であるから、6人漕ぎ

でも、まああまり問題は無い。

また鼓手や舵手は、他チームと兼任する場合も多々ある。

こうしたチーム編成は、参加申し込みがあった時点で

予め編成を決めておき、他の場所でPC等で混成チーム名を

印刷しておくのが望ましい。

これを現地で編成したりPCに打ち込むのは煩雑なのだ。

現地ではレーン割りだけを抽選などで決めて、あとは

レース表にチーム名を書いた紙を貼っていく。

Clik here to view.

パソコンとプリンターを持ってきたら、荷物になったり

会場での電源の確保やら、色々と面倒が発生するのだ。

何でもかんでもデジタル化すれば良いというものでは無い。

なお、この表にタイムを手書きしていくと、レース結果の

PDFなどの資料が出来ないのだが、それについては、結果表

そのものを写真で撮ってしまう、という方法がある。

結果資料としては、それでも十分であろう。

艇は2艇を使用するため、「マッチレース」となる。

そのまま戦うと、たった2レースで終わってしまうので、

レース数を増やす為のレースフロー上の工夫が必要である。

そこで、サッカーのワールドカップの予選リーグのように

本大会では、まず予選として、総当り戦を行う。

このレース数は、算数で言う「4C2」の順列組み合わせ

なので、4x3÷2で、計6レースとなる。

この予選リーグで勝ち数が多かった(同点の場合はタイム)

上位2チームが、決勝リーグでの「決勝戦」に進出する。

勝ち点の少ない2チームは、順位決定戦(3位決定戦)に進む。

このレースフローにより、本日のレース数は合計8となり、

これで体裁が整った。

各チームは4回づつ漕ぐ事になる。若干慌しいし、疲れも

溜まるかも知れないが、まあ、この大会は普段の練習拠点での

練習試合のような様相もあるので、練習量として考えれば

丁度良い感じであろう。

レース時間は、およそ3時間程度になるであろう。

10時にスタートすれば13時には終了する、午前中だけで

なんとかなるので、本部からの昼食などの手配は無用だ。

(おなかがすく選手は、おにぎりや軽食を持参している)

なお、選手達からは僅かな参加費をいただき、それを

まとめて「入賞賞品」の購入資金に充てている。

Clik here to view.

殆ど無い、ほぼ連続参戦になる為、あまり休んでいる暇は

無いからだ。また、本大会は酷暑のシーズンでもない。

テントを持ってこなければ荷物も大幅に減るので、そういう

点でもチームの負担は減る。

あえてちょっと拘るチームでは、下写真のような簡易的な

「選手村」を設営する場合もある。

Clik here to view.

小さい虫がとても多いので、その点のみ要注意との事。

(白い色に反応するのか? 白色のパドルを置いて

おくと、一瞬で小さい虫が多数寄ってきて群がる・汗

虫除けスプレーなどを持ってきた方が無難であろう)

大会会場の設営に関する事前準備は殆ど不要だ。

桟橋は、本会場備え付けのものがある。艇は艇庫から出して

運んでくるだけだし、水洗いや収納などでも、それぞれ

10名もいれば、艇の出し入れは簡単に行える。

なお、艇の移動には数種類の台車があり、人力で楽に

行える、台車は自作品だが、そういう工作がとても得意な

スタッフが居るのだ。ちなみに艇の重量は、160kg程度

なので、台車間移動時等は数名で持ち上げる事が出来る。

コースであるが、通常の大会ではブイを設置するが、

これは大掛かりになるので今回は省略だ。

スタート地点、ゴール地点は、本会場にある簡易マーク

(50mごとに壁に塗装されている)を参照すればよい。

ブイが無いと、目標が無いので、艇が真っ直ぐ進まない

危険性もある。ただまあ、そのあたりはベテランの選手達

ばかりであり、多少曲がったところで、大きな問題には

ならないであろう。

問題の運営スタッフであるが、最小限必要な持ち場は、

スタート指示、ゴール計測、本部(集計)の3つである。

Clik here to view.

地点で揃えた後でスタートの号令をかける。

これらの指示はメガホンで行い、同時にトランシーバーを

用いてゴール地点(と本部)に、スタートした旨を伝える。

200m戦である為、トランシーバーの出力は、200m強届けば

十分な為、小型の汎用の物で良い。

(先日の1000m選手権の記事で、その距離だとトランシーバー

が届かないかも知れない、という話を書いた)

ただし、電源は乾電池になるだろうから、電池の予備を

ある程度、準備しておくのを忘れないように。

短時間の大会なので、スタートのスタッフは専任でも良いし、

勿論、交代制としても良いであろう。

Clik here to view.

ストップウオッチを2台用意し、スタート地点からの

トランシーバーでの合図で計測開始、1レーン、2レーン

の各艇のゴールタイムを計測する。

正確を期するならば、2本の糸に重りをつけた簡単な

「計測箱」を用意する、これも自作品となる。

2名で計測する事が望ましいが、最悪は両手でそれぞれ計測

すれば、1名でもなんとか可能である。

計測したタイムは、トランシーバーで本部に伝え、本部では

紙またはPCにそのタイムを記入、本部に張り出す(掲載する)

PCを使うと印刷やらで大掛かりになる為、ここはアナログで

紙に手書きが簡便であろう。

なお、タイム集計が必要な場合は、電卓またはスマホの

電卓機能を用いる。本部もなかなか忙しいが、1名でなんとか

なる感じだ。本部は、上の方の写真のメガホンを持った女性

が担当している。彼女が現在の大阪府協会の事務局長である。

日本の他の様々な一般的な「組織」では「お偉いさん」に

なればなる程、「仕事をしない」というのが非常に残念な

通例であるが、この大阪府協会では、仕事が出来る人が上に

立っている。まあ現代のベンチャー企業などでも、社長が

一番仕事をする人な訳であって、世の中は急速にそのように

変化している状況で、それが適切な仕組みでもあろう。

旧来の日本型の古臭い組織のように、上が仕事をしないで

給料だけ高い、という形は、間違いなく近い将来に無くなって

くるだろう。それが世の中の当たり前の流れであるからだ。

----

それと、ゴール地点にはブイが無い為、レースをしている

艇はゴールしたかどうかわかりにくい。これについては

今回は「エアホーン」を準備している。

Clik here to view.

警笛のような音が出るアイテムだ。電源は不要なので簡便に

使える、音量は大きく、艇にまで十分に聞こえる。

ちなみに価格は1700円程度とのことで、安価で便利だ。

ゴール地点でストップウォッチの計測に忙しい場合は

使い難いかも知れないが、補助スタッフが手をかせば

十分に利用可能であろう。

まあつまり大会の運営の為には最小3名だが、選手兼任等で

余裕があれば補佐や交代制等とし、計、延べ5~6名も

スラッフが居れば、なんとか大会運営が出来てしまう。

運営手順の随所にノウハウが入っていて、無駄が無い。

ただし、これらは、大阪近郊のほとんど毎回の大会で、

これらの役目を担う超ベテランスタッフならではの

運営スキル(能力・経験)があっての話とも言える。

慣れていないと、あまりこういう連携はスムースに

いかないかも知れない。

間違いやミスが許されない重要なポジションであるので、

もし地方において「ミニ大会」の開催を検討する場合は、

このあたりの運営スタッフの配置やスキルの判断は慎重に

行う必要がある。

なお、大会記録(カメラマン)は特に必須では無いが、

私は今回、大会観戦を兼ねてのボランティアでの参加だ。

記録写真が必要になるのは、「大会実施報告書」を

体育協会に提出するので、その際に写真を付けると望ましい。

まあ、スタッフか選手の誰かが大会の模様を撮れば良いので

あるが、皆、なかなかそういう暇も無いだろうから、まあその

課題も含めての、今回の観戦ついでの大会記録撮影である。

いずれにしても、小規模な大会も含めて、様々な大会の記録

写真は残しておくのが望ましい。写真が1枚も撮れていないと、

結果報告関連や、翌年の告知なりの広報にも影響が出て

しまうし、せっかく実施した大会の記録が何も無いのも

寂しい物がある。

Clik here to view.

1レースの間隔は乗り換え時間を含めて15分、これはまあ

無理では無いが結構忙しい。

例えば、連続参戦になる場合は、艇を乗り換えずに済むような

レーン割りを行っても良いし、水分の補給の為に艇にペット

ボトル等を持ち込むのも良いであろう。

ただ、今回の大会においては、ちょうどボートの練習が多い。

Clik here to view.

とても速いので、ドラゴンのレース中に進路が近づくと危険

である。(参考:各ボートの種類や名称、だいたいの速度

などは、本ブログの「Head of The Seta」の各観戦記事でも

説明している)

よって、これらの小型ボートが後ろから来ている際には

ドラゴンのレース開始を中断するので、そのあたりの待ち

時間の分、レースの進行は遅れていく可能性がある。

加えて、今日は風も波も無く、コンデイションが良いが、

もしそれらに課題があると、スタート時に艇が揃わずに

レース進行が遅れる場合もある。こうした場合は、その

遅れを見込んで、「巻き」(早目)で進める必要があるが

それはスタッフだけでは出来ず、選手達も含めた、状況

把握と「阿吽の呼吸」が必要であろう。

まあつまり、選手達にも大会運営のノウハウやスキルが

必要だが、大阪府協会においては、選手達も役員兼務が

殆どであるから、その点は自然に上手くやってくれる。

予選の間に問題となったのは、ブイが無い事から、ボートの

直進性維持が難しい事だ。

水上に目標となるものが無いので、選手達や舵手がいくら

頑張っても、少しボートが曲がって進んでしまう。

かの超強豪「磯風漕友会」ですら、長崎ペーロン大会で、

コース判断を間違えて、隣のレーンを進んで敗退して

しまった事があるそうだ(未観戦、磯風談)

曲がれば、その分だけ余分に漕いでタイムロスになるが、

それよりも安全性の問題が大きいだろう。

あまりコースを外に逸脱すると、前述の練習中の小型ボート

との接触や衝突が危険だ。小型ボートの多くは後ろ向きで

漕いでいるので、前方の様子は見え難いのだ。

逆に、ドラゴンの2艇が相互に内側に曲げてしまうと

ここでも接触や衝突のリスクが発生する。

今日も1件、それが発生している(下写真)

Clik here to view.

大事故に繋がるが、このように、すり寄っていって接触程度

ならば大きな事故にはならない。

ただ注意するのは、2つの艇の間に、腕やパドルが挟まれて

しまう事だ、骨折や破壊などの事故に直結する。

この状況(近寄っている)を両者のチーム全員が把握して

いれば、事前に漕ぎをやめ、パドルを上げる事で回避は

可能であろう、太鼓手・舵手を中心に選手達全員で

声をかけるなどして大事故を防ぐ必要がある。

まあ、今回の選手達は皆百戦錬磨であるので、そのあたり

は問題は無く、軽い接触のみで艇への被害も皆無に近かった。

なお、乗降時、艇が接岸する際には、艇への傷を防ぐ為

「フェンダー」と呼ばれるゴム製等のクッションを舷側に

垂らすのだが、レース中はフェンダーは艇内に収納して

いるので、接触や衝突時の安全対策にはならない。

それとこの2艇には、縁の部分に強力な布製「養生テープ」

を貼っている、これはパドルのストロークが当たって

艇が磨耗するのを防ぐ為だが、簡単な措置ながら、なかなか

効果的なように思える。テープが結構ボロボロになるのだが

適宜貼り替えればよく、効率的でもある。

そして、この衝突や接触などの問題だが、もし地方大会で

ビギナーチームの比率が多い場合は、十分に危険性を意識

しておく必要があるだろう。

滋賀の「高島ペーロン」大会では、操船が不安定な艇の為、

アクシデント率が極めて高い(統計上、ドラゴンの200倍!)

私は、その大会で非常に多数の衝突や転覆を見てきて

いるのだが、ベテランのチームほど、大きなアクシデンド

にはならず、なんとか切り抜ける。ビギナーチームは

危険が迫るとパニックとなり、むしろ逆の行動を取って

しまって(例:わざわざ、ぶつかる方向に舵を切る等)

被害規模を大きくしてしまうのだ。

ここの対策は難しいが、とりあえず経験を積んで、

非常時にもパニックにならないようにする必要がある。

さて、本大会の予選だが、各レース少しづつ艇を曲げて

いたが、接触事故は前述の軽微な1件があっただけで、

他のレースは問題なく無事終了。

各選手は、ほぼ連戦なので、ここから昼休みを30分間

取る事となった。

Clik here to view.

レーン割り、賞状や賞品の準備等、やる事は色々ある。

本部のスタッフは昼食を取る暇もないが、こういう場合は、

レース中など適宜時間がある場合に、軽食をしたりと、

まあどうにでもなる訳であり、そのあたりは皆、運営の

ベテランばかりだ。

予選リーグの戦績により、各決勝リーグ進出チームは

以下となった。

<順位決定戦進出>

*team風

*吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部

<決勝戦進出>

*Rスポーツマンクラブ

*チーム未来・近畿車輛電龍

予選を通じてのトップ成績は「R」であった、

「R」は、1昨年の本大会(滋賀、OPALで実施)で優勝、

昨年の本大会(本会場)で準優勝と、比較的本大会と

相性が良い。これは「R」のメンバー数がいつも潤沢で、

他チームのように混成ではなく「純血」であるから、

すなわち「呼吸が合っている」という事であろう。

匠「Rさん、今日は勝っておきたいですね」

R「予選は調子が良かったので、いけるかもな」

匠「もしここで負けたら、まるで野球のクライマックス

シリーズで、下から上がってきたチームに下克上

されるようなものですよ、せっかくペナントレース

で優勝したのに、それがフイになる」

R「あはは・・ そうならないように頑張ります」

とは言え、「チーム未来・近畿車輛電龍」の混成チームは

昨年の本大会で、まったく同じ混成チームとして優勝して

いるのだ、混成でありながら連覇がかかった強豪である。

この状況だと、決勝戦は混戦となる事必至だ。

決勝戦はゴール地点に撮影ポジションを移動しよう。

さて決勝戦のスタート、序盤は200m先なので、あまり

写真は撮れない、一応今日の撮影機材は、換算640mmを

越える超望遠ズームを持ってきてはいるが、遠距離の

ボートをポツンと単独で撮ったところで「絵にならない」

訳だ。

だが、どうも肉眼で様子を見ると「R」のスタートが

とても遅い。瞬間的に、まるで漕いでいなかったようにも

見えた。スタートの合図を聞き逃したか? いやそれは

あるまい、「R」の方が岸から近い1レーンなのだ。

後で話を聞くと

R「スタートが全然ダメだ、失敗した」

との事であった。まあしかたが無い、「R」は超ベテラン

であるが、長年ドラゴンをやっていても、時にはそういう

ケースもあるだろう、しかし、それが決勝戦で出るのは

致命的だ、敗因に直結してしまう。

中盤戦、先行した「未来・近車」を必至に追う「R」だが

差は縮まりそうも無い。

後半、「R」の鼓手から「抜けるよ! 頑張れ」と激が飛ぶ、

観戦側からは、手前の1レーンの方が角速度が速く見えて

急速に「R」が追い上げているように錯覚する、これは

気持ちが良い錯覚であり、終盤戦の緊迫感が助長されるのだ。

「R]が、ずいぶんと良いところまで追い上げて来た・・

だが、ちょっと間に合わないか・・?

ゴールの瞬間。

Clik here to view.

2レーンの「未来・近車」の勝ちだ、これで連覇が決定。

本部のタイム集計では0.4秒差で「未来・近車」の勝ち

だが、感覚的には、もうちょっと差があり、0.8秒程度の

差であろう、ストップウォッチ計測では、それくらいの

誤差は出る。ただ、どうみてもこれは「未来・近車」の

勝ちなので、勿論、誰からもクレームは出ない。

ちなみに日本選手権などの格式の高い公式戦においては

判定に異議がある場合、チーム監督が抗議料3万円を払って

異議申告することができる。勿論こうしたローカル大会

では、一応公式戦とは言え、その厳格なルールが適用

される事は無いが、本大会の事後、ジョークで

「3万円払って抗議しますか?」という話が

スタッフ間で出ていた、「抗議してくれたら、賞品の

お菓子が増えるのだけどなあ・・笑」と、皆で爆笑。

ちなみに、公式戦でのこの抗議料は状況によっては返還

される模様だ(これを適応したケースは過去無かったと

思うので、良くわからない)

Clik here to view.

「吹田龍舟倶楽部・teamいっとこ・打艇龍舟倶楽部」

となり、4位は「Team風」となった。

4位でも一応賞品が出るが、水と御菓子の大袋のみ(上写真)

Clik here to view.

優勝賞品の御菓子の中で、気になるのは「GODIVA」の

チョコレート詰め合わせだ、言わずと知れた高級チョコだ。

匠「未来さん、海外で「ゴディバ」と言っても通じませんよ」

未「え? 海外では有名では無いのですか?」

匠「発音が違うのです、「ゴダイヴァ」と読まないと

わからない(通じない)」

未「へ~、そんな風に言うのですか」

「ゴディバ」には逸話がある、昔々、イギリスで悪政を敷く

領主が居て、その妻(ゴダイヴァ夫人)が夫を戒める為に、

裸で馬に乗り街中を一周したとのこと。

それで領主は心を改めて、良い政治をしたらしい。

一昨年、英国のコヴェントリー市を仕事で訪問した事があり

そこが、このゴダイヴァ夫人の伝説の元となった街である。

その街には、ゴダイヴァ夫人の銅像やら絵画などが、いたる

ところにある(下写真。これは博物館展示で撮影が可能な物)

Clik here to view.

気を使ってその様子を見ないように固く窓を閉ざしたのだが、

ただ一人、農民のトムだけは、こっそりその様子を覗いた。

これが元となり、覗き趣味のある人の事を、現代においても

「ピーピング・トム」という俗語で英語圏では呼ばれている。

ただ、この伝説は後年の調査により「史実ではなかった」

という事がほぼ確定している模様だ。

なお、その街で、ゴディバのチョコレートは見かけていない。

チョコレートのゴディバ社は英国発祥ではなく、ベルギー製

だからだ、何故この他国の伝説を由来としたのかの理由は、

さだかでは無いのだが・・

で、後で、「チーム未来」に、ゴディバチョコのおすそ分け

を貰おうと向かったのだが、一瞬でメンバーの全員に

分けられて雲散霧消、さすが人気の高級チョコだ(汗)

Clik here to view.

恒例の記念撮影だ。

旧来の北港時代は、この後、打ち上げを兼ねてのバーベキュー

大会が実施されていた。本会場から10分程歩くと、BBQが

可能なエリアがあるので、今年は様子見だが、今後は

伝統のBBQ大会が復活するかも知れない。

本記事では、レースの結果そのものよりも「ミニ大会」を

効率的に運用する為のノウハウ記載が主眼となっている。

各地等で、小規模な大会を最小限の費用や最小限の運営で

実施を検討する際の参考になれば幸いだ。

次回ドラゴン系記事に続く・・