本シリーズでは、手持ちのデジタル一眼レフについて紹介、

発売時の時代背景を含めた評価を行っている。

第12回からは、デジタル一眼「現行世代」として、2010年以降

に発売された機種について紹介していこう。

「世代」については本シリーズ第1回記事で定義したオリジナル

なものである。第一世代から第三世代までは、2~3年毎の

区分となっていたが、現行世代についてはアバウトだ。

その理由は、私はこの時代の使用カメラは、ミラーレス機に

移行して、デジタル一眼レフをあまり所有していないからだ。

将来的に、この時代のデジタル一眼レフを多数所有し、そこで

何か特徴づける時代背景を感じたら、また細かく世代を分類し、

続編を書く事にしよう。(恐らくは高感度性能、ローパスレス、

動画性能、エフェウト、収差補正等で区分できると思われる)

![c0032138_18305091.jpg]()

レンズは、PENTAX DA★55mm/f1.4を使用する。

(ミラーレス・マニアックス第37回,第49回,名玉編第4回)

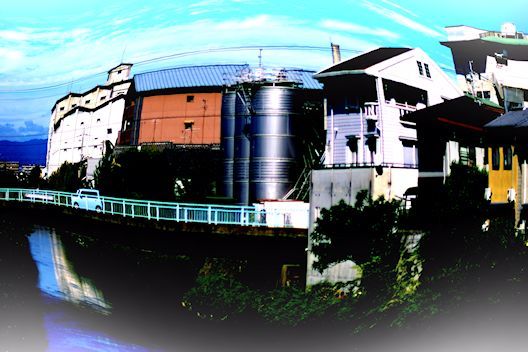

本記事では、このシステムで撮影した写真を交えながら、

K-5の特徴について詳しく紹介していこう。

なお、今回の写真はK-5本体機能によるエフェクトを多用している。

![c0032138_18305180.jpg]()

K10D(2006年)に詳しく書いてあるので今回は割愛する。

なお、K10D以降のPENTAXデジタル一眼レフの名称については、

まず末尾のDの文字(デジタルを表すと思われる)が外された。

この時代の新製品一眼は、デジタルしか無いので、Dを付ける

意味は無くなったのであろう。

加えて、理由は不明だが機種名にハイフンが入るようになった。

具体的にはK-m(2008年),K-7/K-x(2009年),K-r(2010年)

そして本機K-5である。

この時代(2008~2011年)のPENTAX一眼ラインナップとしては、

エントリー機が、アルファベット小文字(m,x,r)

高級機が数字1文字(7,5)という区分になっていた。

その後、2012年からは中級機に数字2ケタ(K-30,K-50,K-70)、

あるいは大文字のSやPを使うようになり(K-S1,K-S2,KP)、

また、中級機の守備範囲が広く、エントリー機や高級機との

区別も曖昧になった。

これは以前の記事でも書いたように、デジタル一眼レフの

市場が、この時代では既に飽和していて、従来のように、

エントリー、中級、高級、ハイエンド機といった価格別の

ラインナップを綿密に組んでも、ユーザーニーズを満たせ

なくなったからだとも思われる。

この状態に至るまでの間にも、既に2009年のK-xから100種類以

上ものボディカラーバリエーションが選べる「オーダーカラー」

システムをPENTAXは採用している。

(その後も同様だったが、2010年代後半以降は沈静化、

デジタルカメラ販売数の縮退が原因であろうか?)

![c0032138_18305145.jpg]()

なったが、2009年頃はまだ珍しかった。前年2008年末の

LUMIX DMC-G1(第11回記事)が走りだったかも知れないが、

それ以前の一眼レフは殆ど全て黒か銀が基本の配色だった為

PENTAXのこの戦略は、そこそこ市場にインパクトを与えた。

ただ、これ以前、2000年代後半に既に飽和市場となっていた

コンパクトデジタルカメラでは色つきボディが当たり前であった。

あるいは衣料品や携帯電話等でも、同一商品で様々なカラー・

バリエーションが存在する事は、この時代からの常識となった。

すなわち、ユーザーの好みに細かく対応する事で、購入行動を

起こさせる為に必須の措置であったのだろう。

なので、私個人的には、遅かれ速かれ色つき一眼レフが出て

くる事は想像の範囲内であり、その事にあまり抵抗はなかった。

(当時の一部のマニアは結構反発があった模様だった)

むしろ私の場合、例えばDMC-G1の予備機を購入する際に、

色を変える事で同一機種を容易に区別する事ができ、

カラーボディに利便性すら感じていた。

なお後年発売されたSONY NEX-7も予備機が必要な状況なのだが

同機は黒しか無いので、まだ購入できていない。と言った逆の

問題点すら出てきている。もし違う色のボディがあったならば、

早くに予備機を入手していた事であろう。

本機K-5のカラーバリエーションは、

例の「PENTAX 生産終了間際の限定品販売」のパターンでの

K-5 Limited Silver(2011年)とSpecial Edition(2012年)

しかない。もし何らかの理由で本機の予備機が必要な際は

それらの限定製品を選ぶチョイスもあるが、私は、まずそうは

しないと思う。その理由だが、1つは、これらの限定機種は

中古市場での相場が高い、という点があるのと、もう1つは、

PENTAXのデジタル一眼は正常に進化をしている為、

後継機のK-5Ⅱsや、K-3,K-70,KP等に買い換えれば、

K-5でなくても何ら問題は無いからである。

ちなみに、上記SONY NEX-7の場合は後継機が無いのが問題

なのだ、だから同一機種で予備機を買わなくてはならない、

という状況に陥っている(注:α7やα6000シリーズは、

NEX-7とは全くの別物だ)

![c0032138_18305103.jpg]()

なっていて、直後の2011年にRICOHの傘下となった。

PENTAXの買収先は、2000年代には様々な噂が流れ、

その最も有力な候補と思われたのは韓国のサムスンであった。

その事が関連しているのかどうかはわからないのだが、

本機の前モデルK-7(2009年)に関しては、撮像素子に

サムスン製のCMOSセンサーが採用されている。

本機K-5では、ソニー製の撮像素子を使用している。

この頃から、ソニー製CMOSは、裏面照射型等の技術革新により

高感度性能が向上し、本機も最大ISO 51200(カスタム拡張時)

となっている。

第6回記事で紹介したK10D(2006年)が僅かにISO1600迄で

打ち止めであった事から比較すると雲泥の差だ。

本機 K-5の最大の特徴が、この高感度性能であったとは思うが、

あいにく2010年代からデジタル一眼(ミラーレス含む)は

超高感度時代に突入し、ISO10万、20万、40万となり、さらに

近年のNIKON D5ではISO 328万(3,276,800)まで、際限なく

進化してしまった。

よって、今更ISO 51200程度では驚く事も無いのであるが、

それでも例えば、昼間の使用が殆どで、その後、夜にちょっと

した夜景や灯火イベント等を撮影するくらいの状況であれば、

ISO51200で大口径レンズを使えば、ほぼ何でも撮れてしまう。

なので、それ以上の超高感度化が必要なのか?とも思う。

ただ、第一世代(2000年代前半)のデジタル一眼レフを

使っていた頃にはISOは1600程度までが普通であったので、

個人的にも高感度化は切望していた訳だ。

それから僅かに6~7年でISO 51200が得られ、10年後には

ISO数十万となった訳だから、まあ、その点だけを見れば

カメラ技術の進歩は驚異的であり、歓迎すべき事だったとは

思う(但し、完全な暗所では露出計が追いつかないという

別問題が発生している)

![c0032138_18305183.jpg]()

連写速度は秒7コマと速く、またAFも比較的良く合う

(たまに外す)

動画撮影も勿論ハイビジョン(1920x1080)で可能だ。

まあしかし、このあたりは、この時代(現行世代)としては、

当たり前の性能であり、本機K-5だけの特徴では無い。

じゃあ特徴は何か?というと、これが残念ながらあまり無い。

というのも、エポックメイキング的な製品としては、

前機種の K-7(2009年)の方が衝撃的であり、

K-5はK-7をマイナーチェンジしたような機種であるからだ。

ちなみに、本機は2年後の2012年にK-5Ⅱに小改良され、

同時発売のK-5Ⅱsでは、PENTAX一眼で初めてローパスレス仕様

が採用された。

(注:PENTAX Qの方が1年早くローパスレスとなっている)

歴史的価値があるのば、むしろ本機よりも、そのK-7やK-5Ⅱs

の方であろう。

![c0032138_18305198.jpg]()

撮像素子はAPS-Cサイズ、CMOS約1600万画素

内蔵手ブレ補正(SR)、ゴミ取り(ダストリムーバルDRⅡ)有り。

ISO感度は80~51200(拡張時)この時代のスペックとしては

申し分無い。

なお、ISO感度別にノイズリダクション処理の設定が可能、

という珍しい機能が入っている(AUTOで十分だが)

使用レンズはKAF(1~3),KAであり、銀塩時代のA位置絞りの無い

MFレンズはプレビュー操作必須で使い難いという弱点がある。

なお、M42レンズの場合はアダプターで簡便に使用可能である。

純正AFレンズの場合は、歪曲収差、色収差の補正機能が使える。

ローパスフィルターが入っている(ローパスレスでは無い)

絵作りは、カスタムイメージ(鮮やか、雅、銀残し等多数)

デジタルフィルター(トイカメラ、レトロ、カスタム等多数)

クロスプロセス(銀塩での特殊現像法をシミュレートした効果)

と非常に多彩である。(一部は動画撮影時にも有効)

モノクロ時のフィルター効果には、珍しい「赤外線風」もある。

ホワイトバランスにも、CTEという特殊モードが入っている。

CTEとは色温度強調という意味である。それだけでは、さっぱり

わからないと思うが、通常のAWB(オート・ホワイトバランス)

では、仮に色彩の分布に偏りがある際に、その特徴色を抑えて

しまうように振舞うのだが、CTEではその逆で、特徴色を強調

する効果がある。

ただ、被写体によっては不自然な色味になったり色飽和したり

する場合もあるので注意が必要だ。

余談だが、エフェクトのカスタマイズ性とその操作系に優れる

PENTAXの小型ミラーレス機 Q7では、CTEを用いたオリジナルな

エフェクトを自分で作れて、それを愛用している。

K-5でもカスタマイズ可能なデジタルフィルター機能があるが

このCTEの要素は、ユーザーエフェクト自体には取り込めず、

別途WBで調整する必要がある。

また、ダイナミックレンジ補正もあるが、他社機ほどには

重要視されていない模様だ。

その代わりHDR撮影に関しては多彩なモードが存在している。

(ただし撮影後の処理時間が極めて長く、実用性が低い)

![c0032138_18305000.jpg]()

AF測距点数は11点、AFモードは第二世代相当のクラッシックで

標準的であり、第三世代のNIKON D300(第9回記事)や、

EOS 7D(第10回記事)ほど、高度で複雑という訳では無い。

まあでも、実用的なAFとしては本機のレベルでも十分であり、

D300やEOS 7Dは別格で、むしろ過剰な位だとも思っている。

ファインダー視野率は100%、倍率0.92倍とまずまず。

また、ファインダー内水平方向電子水準器が入っている。

(モニター上では水平、垂直方向判断可能)

おまけに水準器と連動した自動水平補正機能もある。

ただ、これらは個人的には余り意味が無い機能だと思っている。

水平か否か?というより、被写体に並行して正対できているか

どうかの方が、パースペクティブと構図との関連の上で、

より重要な要素だと思っているからだ。

なお、電子情報を透過表示するスクリーンでは無いので、

見えはそこそこ良く、しかもスクリーン交換可能である。

電子化スクリーンでファインダーの見えを犠牲にしてしまった

他社機もあるだけに、本機のこの仕様はオーソドックスながら

好感が持てる。

この仕様から、MF性能はデジタル一眼としては優れた方である。

ここの詳細だが、上記電子化スクリーン搭載による弊害の他に、

近年のデジタル一眼はMF銀塩一眼に比べスクリーンの透過率が

高くなっているのも問題な訳だ。

すなわち、50mm/f1.4がキットレンズであった銀塩時代に比べ、

現代では開放f3.5~f5.6級の暗い標準ズームをキットレンズ

としてカメラを販売している。

その際、暗いズームレンズでは、ファインダースクリーンを、

素通しのガラスに近い透過率にしないと像が暗く見えてしまい、

ビギナーユーザーが店頭等で一眼レフを構えた際に、

「これは暗いからダメなカメラ」と印象を悪くしてしまうのだ。

だが、透過率が高い(明るい)と、反面MFでのピントの山を

掴む性能はどんどん低下していく。つまり、素通しのガラスで

あれば、ピントなんて見える筈が無いではないか・・

スリガラス状である時のみピントが分かる訳だ。

はっきり言えば、暗いスクリーンの方がピントの山がはるかに

掴みやすい、という意味であり、ファインダーが明るい

初級者用一眼レフは、MFでは使い物にならない訳だ。

そして、K-5のスクリーンも銀塩機並みに暗い、

暗いという弱点は、f2以下の大口径レンズを使えば解消できる。

そしてMF操作が必要なレンズも、そうした大口径レンズである

事が殆どなのだ(但し、NDフィルターを使用すると暗くなる)

まあこれは、マニア好みのスペックと言うべきであろう。

![c0032138_18305057.jpg]()

可能だ。三脚使用時に便利な機能だとは思うが、元々はシフト

機能なので広角レンズ等で上手く使えば、パースペクティブ

(遠近感)補正も可能であろう。

なお、第6回記事のK10Dの際に「ファインダー像と撮影画像が

微妙にずれている、故障か仕様(欠陥)か?」という話を

書いたが、同機では、この構図調整の機能は入っていない。

本機能があれば、その問題の回避にも役立ったかも知れない。

連写速度は毎秒7コマと高性能。

低速モードでは秒1.6コマと、やや遅く、ここは変更不可だ。

連続撮影可能には制限があり、連写モードと画質モードで

異なるが、JPEGで最悪のケースで30枚程度だ。

低速連写のJPEGであれば(SD)カードいっぱいまで撮れる。

高速連写機の場合に、その重要な性能要素となる像消失

(ミラーアップ)時間は やや長めで長所にはならない。

記録メディアはSD/SDHCである、これより前の第三世代の

高速連写機は、ほとんどCFであったのだが、メモリーアクセス

の遅いSDでも(制限はあるが)高速連写を実現できている。

最高シャッター速度は1/8000秒、

全体的にシャッターならびにドライブ性能に不満は無い。

![c0032138_18305076.jpg]()

は長くなるので第6回記事のK10Dの項を参照していただきたい。

ボタン・ダイヤル類の操作性は標準的で、可も無く不可も無し、

できれば自由に機能がアサイン可能なFnボタンのようなものを

1つ2つ搭載してほしかった。

とは言うものの、RAWボタンは余分であり、ここは変更が可能

だが、割り振れる機能に制限がある。

また、ダイヤル類のカスタマイズは、K10Dの時代からの機能

だが、ここは過剰なくらいに充実している。

全体的にカスタマイズ性は高いとは言えるが、ちょっとその

方向性がズレているように感じてしまう。

具体的には、全てスタティック(静的)な機能設定であり、

ダイナミック(動的)にインターフェースが変わる訳ではない。

![c0032138_18310269.jpg]()

シンクロ同調速度は1/180秒と、やや遅めだ。

動画撮影が可能だが、形式はAVI(Motion JPEG)と古典的、

ただ、だから悪い、という訳ではなく、およそどんな映像機器を

用いても再生が可能であり、互換性は高い。

一部のメーカーでは、ほとんど自社の家電製品でしか再生が

できないような動画フォーマットを採用している場合もある。

個人的には汎用性を排除する仕様は、現代的ではなく好ましく

無いと思っているので、本機のような仕様でも十分だ。

あえて別のフォーマットを使いたければ、動画形式の変換は

PC上で任意に可能である。

なお、動画撮影時でも様々なエフェクトをかけられる。

ただ、私は動画撮影は、まずしないので、このあたりの動画の

仕様は、ある意味どうでも良い事だが・・

![c0032138_18310226.jpg]()

互換バッテリーも使用可能なので、インフォ・リチウム型

よりも、むしろ嬉しい。

なお、同時機の他機種(K-01等)と共通である事も好ましい。

他の一部のメーカーでは機種毎にバッテリーや充電器が

まちまちで難儀する事も多々ある(それは大きな欠点だ)

充電器はケーブル接続型であり、複数同時にコンセント充電が

可能なので、プラグ一体型よりも使い易い。

ライブビュー機能が搭載されている。

ただ、背面モニターは可動式ではなく固定式であるので

ライブビュー時に十分に有効とは思えない。

ただし固定式の方が頑丈ではある。このあたりは用途と仕様に

よりけりであろう、コントラストAFしかないミラーレス機では

可変アングルモニターは必須だが、光学ファインダーで

位相差AFで使うデジタル一眼では固定式でも十分だ。

![c0032138_18310208.jpg]()

私の友人にパラグアイ出身のカメラ好きの女性が居て、その方の

カメラも多言語メニュー式で、普段はスペイン語になっている。

外国人の方が使う分には非常に便利な機能なのだろうが、

「カメラのセッティングがワカラない、チョット見て」

と言われて見ると、メニューが全てスペイン語なので、

今度は、こっちが簡単には読めない、という問題点も(笑)

(まあ発音としては読めない事は無いのだが、露出補正とかの

専門用語だと、スペイン語の単語の意味が不明だ)

メニュー等の操作系は過不足なく、まずまず良く出来ている。

勿論ステータス・スクリーン及びコントロールパネルが表示

され、背面モニター上でGUI的にカメラ設定を変更可能である。

厳しい事を言えば、色々と操作系には細かい課題があるのだが、

このあたりは、いつも、ちょっと過剰なくらいに厳しく評価

してしまう事も多々あるので、今回は控えておこう。

まあ、これでも他社機に比べれば、すいぶんと優れている方

である。

外装は高級感があり、重量は本体のみ660gと軽量な部類だ。

防塵・防滴処置を施してあり、ボディ内部はマグネシウム合金

フレームを採用しているとの事だ。

![c0032138_18310301.jpg]()

これ以上何を望むというのであろうか?

本機を購入する層は中級者であるとは思うが、そのクラス

であっても使い切れない機能が沢山入っていると思う。

私は、この時代(現行世代)の一眼レフを沢山持っている訳

では無いが、次回記事で紹介予定の中級機も本機に負けず

劣らずの充実した機能と完成度を誇っている。

ここまでカメラの機能が成熟してしまうと、もう発展の余地は

あまり無いようにも思える、もしここから何かやるとすれば

化物のような超高画素数や、超高感度を搭載するくらいしか

無いではないか・・

![c0032138_18310348.jpg]()

多くなってきているだろう。デジタル一眼が出始めてからおよそ

20年、ベテランユーザーならば、デジタルにおいて何が必要で、

何が必要で無いかは、もう十分理解している。

これでは、新しい一眼レフが(故障買い替え等の事情を除き)

売れなくなってしまう事も理解できる。

・・だって、これ以上の機能は不要だからだ。

まあでも、新品カメラが売れなくなると、中古市場も沈静化して

しまい、個人的には安くて良いカメラが買えなくなるのは困る。

なにせ、一部の中古チェーン店では、デジタル一眼よりも

銀塩一眼の中古在庫数の方が多い場合すら出てきているのだ。

もっと大局的に見た場合でも、カメラ市場全体が現在は低迷

ムードだ、これ以上市場が冷え込んで、10数年前のように、

いくつものメーカーがカメラ事業から撤退してしまったり

したら、それはそれで困った事になってしまう。

まあ、初級中級ユーザー層が、前記のような超絶スペックを

持つカメラの「数字」に惹かれて、高価な新製品を買って

くれれば良い訳だ、そして事実、現在の市場はそんな感じに

なっている。

初級中級者層は、高価な高性能機にしか興味を持たず、

そうした新しいカメラを持っているのは、皆ビギナーばかり

という状況だ。

ベテラン層では、そういう最新鋭機オーナーはさほど多くない、

それ以前の時代のカメラがまだ現役で健在だろうし、実用的には

それでも十分だからだ・・

![c0032138_18310310.jpg]()

ミラーレス機の方に興味が移ってしまっていたが、

ただ、ミラーレスの歴史も、およそ8年、すでに成熟し飽和

している部分も見られ、そこがちょっと気がかりだ。

まあ、AF性能が今の所一眼レフよりも大きく劣っているので、

そこが改善されたら、生き残るのは一眼レフかミラーレスかは

微妙なところだ。

一眼レフは、その頃には、また新たな超絶性能でミラーレス機

と差別化していくのであろうが、そうなると、もはやユーザー

不在という感じであり、数億画素や、感度数千万という機種が

出ても果たして使い道があるのだろうか?という疑問は残る。

![c0032138_18310175.jpg]()

ものが見当たらない。最高機種で無い高級機、という点では、

Z-5(1994年)あたりになるかもしれないが、生憎その機種は

所有していない(旗艦Z-1は第6回記事で紹介済み)

まあ、せっかくなのでLX (1980年)を紹介しておこう。

![c0032138_18303752.jpg]()

まあ、便利なデジタルカメラを色々持っているのに、

こうしたカメラにフィルムを入れて撮影する訳も無いので、

今更何を書いても始まらないのであるが・・

1つだけLXの特徴を述べれば、「感触性能のバケモノ」である。

仕上げの質感、ファインダーの見え、シャッターフィール

(音やレリーズ感)巻き上げ感、その他全てが一級品である。

これはカメラと言うよりも、もはや「工芸品」である。

フィルムを入れては撮らない、と書いたが、もしフィルムが

完全に無くなりそうになったりしたら、もう一度銀塩カメラを

持ち出して最後に撮ってみたくなるかも知れない、その時に

持ち出すカメラとしては、LXは最有力候補かも知れない・・

![c0032138_18310125.jpg]()

であった。2017年現在の中古相場はさらに下がって2万円台だ。

ちなみに発売時の市場価格は14万円程していた。

最後に本機PENTAX K-5 の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★★★

【マニアック度 】★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★☆

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

高感度性能を生かし、暗所等でも使える実用機である。

高速連写、デジタルフィルター等の付加機能も充実している。

また、操作性・操作系にも優れ、全体的に極めて完成度が高い。

中古流通価格も安価でコスパが良い。

ただ、普通すぎるという点が、あえて言えば欠点であろうか。

従来より驚く程進化した、という点は見当たらない。

よって、歴史的価値も殆どなく、数年して使い潰した後には

恐らくは、あまり記憶には残らないカメラになるかも知れない。

![c0032138_18310212.jpg]()

機能が多すぎて、それだけで記事文字数の限界に達して

しまった。

これでは、スペック表を見さえすれば比較的簡単に書ける

内容であり独自の視点があまり入っていないし、情報として

不十分だ。

ちょっと反省して、次回記事からは、カメラの多すぎる機能

紹介は、ある程度切り捨て、独自の切り口で書いていくと

しよう。

次回シリーズ記事に続く。

発売時の時代背景を含めた評価を行っている。

第12回からは、デジタル一眼「現行世代」として、2010年以降

に発売された機種について紹介していこう。

「世代」については本シリーズ第1回記事で定義したオリジナル

なものである。第一世代から第三世代までは、2~3年毎の

区分となっていたが、現行世代についてはアバウトだ。

その理由は、私はこの時代の使用カメラは、ミラーレス機に

移行して、デジタル一眼レフをあまり所有していないからだ。

将来的に、この時代のデジタル一眼レフを多数所有し、そこで

何か特徴づける時代背景を感じたら、また細かく世代を分類し、

続編を書く事にしよう。(恐らくは高感度性能、ローパスレス、

動画性能、エフェウト、収差補正等で区分できると思われる)

レンズは、PENTAX DA★55mm/f1.4を使用する。

(ミラーレス・マニアックス第37回,第49回,名玉編第4回)

本記事では、このシステムで撮影した写真を交えながら、

K-5の特徴について詳しく紹介していこう。

なお、今回の写真はK-5本体機能によるエフェクトを多用している。

K10D(2006年)に詳しく書いてあるので今回は割愛する。

なお、K10D以降のPENTAXデジタル一眼レフの名称については、

まず末尾のDの文字(デジタルを表すと思われる)が外された。

この時代の新製品一眼は、デジタルしか無いので、Dを付ける

意味は無くなったのであろう。

加えて、理由は不明だが機種名にハイフンが入るようになった。

具体的にはK-m(2008年),K-7/K-x(2009年),K-r(2010年)

そして本機K-5である。

この時代(2008~2011年)のPENTAX一眼ラインナップとしては、

エントリー機が、アルファベット小文字(m,x,r)

高級機が数字1文字(7,5)という区分になっていた。

その後、2012年からは中級機に数字2ケタ(K-30,K-50,K-70)、

あるいは大文字のSやPを使うようになり(K-S1,K-S2,KP)、

また、中級機の守備範囲が広く、エントリー機や高級機との

区別も曖昧になった。

これは以前の記事でも書いたように、デジタル一眼レフの

市場が、この時代では既に飽和していて、従来のように、

エントリー、中級、高級、ハイエンド機といった価格別の

ラインナップを綿密に組んでも、ユーザーニーズを満たせ

なくなったからだとも思われる。

この状態に至るまでの間にも、既に2009年のK-xから100種類以

上ものボディカラーバリエーションが選べる「オーダーカラー」

システムをPENTAXは採用している。

(その後も同様だったが、2010年代後半以降は沈静化、

デジタルカメラ販売数の縮退が原因であろうか?)

なったが、2009年頃はまだ珍しかった。前年2008年末の

LUMIX DMC-G1(第11回記事)が走りだったかも知れないが、

それ以前の一眼レフは殆ど全て黒か銀が基本の配色だった為

PENTAXのこの戦略は、そこそこ市場にインパクトを与えた。

ただ、これ以前、2000年代後半に既に飽和市場となっていた

コンパクトデジタルカメラでは色つきボディが当たり前であった。

あるいは衣料品や携帯電話等でも、同一商品で様々なカラー・

バリエーションが存在する事は、この時代からの常識となった。

すなわち、ユーザーの好みに細かく対応する事で、購入行動を

起こさせる為に必須の措置であったのだろう。

なので、私個人的には、遅かれ速かれ色つき一眼レフが出て

くる事は想像の範囲内であり、その事にあまり抵抗はなかった。

(当時の一部のマニアは結構反発があった模様だった)

むしろ私の場合、例えばDMC-G1の予備機を購入する際に、

色を変える事で同一機種を容易に区別する事ができ、

カラーボディに利便性すら感じていた。

なお後年発売されたSONY NEX-7も予備機が必要な状況なのだが

同機は黒しか無いので、まだ購入できていない。と言った逆の

問題点すら出てきている。もし違う色のボディがあったならば、

早くに予備機を入手していた事であろう。

本機K-5のカラーバリエーションは、

例の「PENTAX 生産終了間際の限定品販売」のパターンでの

K-5 Limited Silver(2011年)とSpecial Edition(2012年)

しかない。もし何らかの理由で本機の予備機が必要な際は

それらの限定製品を選ぶチョイスもあるが、私は、まずそうは

しないと思う。その理由だが、1つは、これらの限定機種は

中古市場での相場が高い、という点があるのと、もう1つは、

PENTAXのデジタル一眼は正常に進化をしている為、

後継機のK-5Ⅱsや、K-3,K-70,KP等に買い換えれば、

K-5でなくても何ら問題は無いからである。

ちなみに、上記SONY NEX-7の場合は後継機が無いのが問題

なのだ、だから同一機種で予備機を買わなくてはならない、

という状況に陥っている(注:α7やα6000シリーズは、

NEX-7とは全くの別物だ)

なっていて、直後の2011年にRICOHの傘下となった。

PENTAXの買収先は、2000年代には様々な噂が流れ、

その最も有力な候補と思われたのは韓国のサムスンであった。

その事が関連しているのかどうかはわからないのだが、

本機の前モデルK-7(2009年)に関しては、撮像素子に

サムスン製のCMOSセンサーが採用されている。

本機K-5では、ソニー製の撮像素子を使用している。

この頃から、ソニー製CMOSは、裏面照射型等の技術革新により

高感度性能が向上し、本機も最大ISO 51200(カスタム拡張時)

となっている。

第6回記事で紹介したK10D(2006年)が僅かにISO1600迄で

打ち止めであった事から比較すると雲泥の差だ。

本機 K-5の最大の特徴が、この高感度性能であったとは思うが、

あいにく2010年代からデジタル一眼(ミラーレス含む)は

超高感度時代に突入し、ISO10万、20万、40万となり、さらに

近年のNIKON D5ではISO 328万(3,276,800)まで、際限なく

進化してしまった。

よって、今更ISO 51200程度では驚く事も無いのであるが、

それでも例えば、昼間の使用が殆どで、その後、夜にちょっと

した夜景や灯火イベント等を撮影するくらいの状況であれば、

ISO51200で大口径レンズを使えば、ほぼ何でも撮れてしまう。

なので、それ以上の超高感度化が必要なのか?とも思う。

ただ、第一世代(2000年代前半)のデジタル一眼レフを

使っていた頃にはISOは1600程度までが普通であったので、

個人的にも高感度化は切望していた訳だ。

それから僅かに6~7年でISO 51200が得られ、10年後には

ISO数十万となった訳だから、まあ、その点だけを見れば

カメラ技術の進歩は驚異的であり、歓迎すべき事だったとは

思う(但し、完全な暗所では露出計が追いつかないという

別問題が発生している)

連写速度は秒7コマと速く、またAFも比較的良く合う

(たまに外す)

動画撮影も勿論ハイビジョン(1920x1080)で可能だ。

まあしかし、このあたりは、この時代(現行世代)としては、

当たり前の性能であり、本機K-5だけの特徴では無い。

じゃあ特徴は何か?というと、これが残念ながらあまり無い。

というのも、エポックメイキング的な製品としては、

前機種の K-7(2009年)の方が衝撃的であり、

K-5はK-7をマイナーチェンジしたような機種であるからだ。

ちなみに、本機は2年後の2012年にK-5Ⅱに小改良され、

同時発売のK-5Ⅱsでは、PENTAX一眼で初めてローパスレス仕様

が採用された。

(注:PENTAX Qの方が1年早くローパスレスとなっている)

歴史的価値があるのば、むしろ本機よりも、そのK-7やK-5Ⅱs

の方であろう。

撮像素子はAPS-Cサイズ、CMOS約1600万画素

内蔵手ブレ補正(SR)、ゴミ取り(ダストリムーバルDRⅡ)有り。

ISO感度は80~51200(拡張時)この時代のスペックとしては

申し分無い。

なお、ISO感度別にノイズリダクション処理の設定が可能、

という珍しい機能が入っている(AUTOで十分だが)

使用レンズはKAF(1~3),KAであり、銀塩時代のA位置絞りの無い

MFレンズはプレビュー操作必須で使い難いという弱点がある。

なお、M42レンズの場合はアダプターで簡便に使用可能である。

純正AFレンズの場合は、歪曲収差、色収差の補正機能が使える。

ローパスフィルターが入っている(ローパスレスでは無い)

絵作りは、カスタムイメージ(鮮やか、雅、銀残し等多数)

デジタルフィルター(トイカメラ、レトロ、カスタム等多数)

クロスプロセス(銀塩での特殊現像法をシミュレートした効果)

と非常に多彩である。(一部は動画撮影時にも有効)

モノクロ時のフィルター効果には、珍しい「赤外線風」もある。

ホワイトバランスにも、CTEという特殊モードが入っている。

CTEとは色温度強調という意味である。それだけでは、さっぱり

わからないと思うが、通常のAWB(オート・ホワイトバランス)

では、仮に色彩の分布に偏りがある際に、その特徴色を抑えて

しまうように振舞うのだが、CTEではその逆で、特徴色を強調

する効果がある。

ただ、被写体によっては不自然な色味になったり色飽和したり

する場合もあるので注意が必要だ。

余談だが、エフェクトのカスタマイズ性とその操作系に優れる

PENTAXの小型ミラーレス機 Q7では、CTEを用いたオリジナルな

エフェクトを自分で作れて、それを愛用している。

K-5でもカスタマイズ可能なデジタルフィルター機能があるが

このCTEの要素は、ユーザーエフェクト自体には取り込めず、

別途WBで調整する必要がある。

また、ダイナミックレンジ補正もあるが、他社機ほどには

重要視されていない模様だ。

その代わりHDR撮影に関しては多彩なモードが存在している。

(ただし撮影後の処理時間が極めて長く、実用性が低い)

AF測距点数は11点、AFモードは第二世代相当のクラッシックで

標準的であり、第三世代のNIKON D300(第9回記事)や、

EOS 7D(第10回記事)ほど、高度で複雑という訳では無い。

まあでも、実用的なAFとしては本機のレベルでも十分であり、

D300やEOS 7Dは別格で、むしろ過剰な位だとも思っている。

ファインダー視野率は100%、倍率0.92倍とまずまず。

また、ファインダー内水平方向電子水準器が入っている。

(モニター上では水平、垂直方向判断可能)

おまけに水準器と連動した自動水平補正機能もある。

ただ、これらは個人的には余り意味が無い機能だと思っている。

水平か否か?というより、被写体に並行して正対できているか

どうかの方が、パースペクティブと構図との関連の上で、

より重要な要素だと思っているからだ。

なお、電子情報を透過表示するスクリーンでは無いので、

見えはそこそこ良く、しかもスクリーン交換可能である。

電子化スクリーンでファインダーの見えを犠牲にしてしまった

他社機もあるだけに、本機のこの仕様はオーソドックスながら

好感が持てる。

この仕様から、MF性能はデジタル一眼としては優れた方である。

ここの詳細だが、上記電子化スクリーン搭載による弊害の他に、

近年のデジタル一眼はMF銀塩一眼に比べスクリーンの透過率が

高くなっているのも問題な訳だ。

すなわち、50mm/f1.4がキットレンズであった銀塩時代に比べ、

現代では開放f3.5~f5.6級の暗い標準ズームをキットレンズ

としてカメラを販売している。

その際、暗いズームレンズでは、ファインダースクリーンを、

素通しのガラスに近い透過率にしないと像が暗く見えてしまい、

ビギナーユーザーが店頭等で一眼レフを構えた際に、

「これは暗いからダメなカメラ」と印象を悪くしてしまうのだ。

だが、透過率が高い(明るい)と、反面MFでのピントの山を

掴む性能はどんどん低下していく。つまり、素通しのガラスで

あれば、ピントなんて見える筈が無いではないか・・

スリガラス状である時のみピントが分かる訳だ。

はっきり言えば、暗いスクリーンの方がピントの山がはるかに

掴みやすい、という意味であり、ファインダーが明るい

初級者用一眼レフは、MFでは使い物にならない訳だ。

そして、K-5のスクリーンも銀塩機並みに暗い、

暗いという弱点は、f2以下の大口径レンズを使えば解消できる。

そしてMF操作が必要なレンズも、そうした大口径レンズである

事が殆どなのだ(但し、NDフィルターを使用すると暗くなる)

まあこれは、マニア好みのスペックと言うべきであろう。

可能だ。三脚使用時に便利な機能だとは思うが、元々はシフト

機能なので広角レンズ等で上手く使えば、パースペクティブ

(遠近感)補正も可能であろう。

なお、第6回記事のK10Dの際に「ファインダー像と撮影画像が

微妙にずれている、故障か仕様(欠陥)か?」という話を

書いたが、同機では、この構図調整の機能は入っていない。

本機能があれば、その問題の回避にも役立ったかも知れない。

連写速度は毎秒7コマと高性能。

低速モードでは秒1.6コマと、やや遅く、ここは変更不可だ。

連続撮影可能には制限があり、連写モードと画質モードで

異なるが、JPEGで最悪のケースで30枚程度だ。

低速連写のJPEGであれば(SD)カードいっぱいまで撮れる。

高速連写機の場合に、その重要な性能要素となる像消失

(ミラーアップ)時間は やや長めで長所にはならない。

記録メディアはSD/SDHCである、これより前の第三世代の

高速連写機は、ほとんどCFであったのだが、メモリーアクセス

の遅いSDでも(制限はあるが)高速連写を実現できている。

最高シャッター速度は1/8000秒、

全体的にシャッターならびにドライブ性能に不満は無い。

は長くなるので第6回記事のK10Dの項を参照していただきたい。

ボタン・ダイヤル類の操作性は標準的で、可も無く不可も無し、

できれば自由に機能がアサイン可能なFnボタンのようなものを

1つ2つ搭載してほしかった。

とは言うものの、RAWボタンは余分であり、ここは変更が可能

だが、割り振れる機能に制限がある。

また、ダイヤル類のカスタマイズは、K10Dの時代からの機能

だが、ここは過剰なくらいに充実している。

全体的にカスタマイズ性は高いとは言えるが、ちょっとその

方向性がズレているように感じてしまう。

具体的には、全てスタティック(静的)な機能設定であり、

ダイナミック(動的)にインターフェースが変わる訳ではない。

シンクロ同調速度は1/180秒と、やや遅めだ。

動画撮影が可能だが、形式はAVI(Motion JPEG)と古典的、

ただ、だから悪い、という訳ではなく、およそどんな映像機器を

用いても再生が可能であり、互換性は高い。

一部のメーカーでは、ほとんど自社の家電製品でしか再生が

できないような動画フォーマットを採用している場合もある。

個人的には汎用性を排除する仕様は、現代的ではなく好ましく

無いと思っているので、本機のような仕様でも十分だ。

あえて別のフォーマットを使いたければ、動画形式の変換は

PC上で任意に可能である。

なお、動画撮影時でも様々なエフェクトをかけられる。

ただ、私は動画撮影は、まずしないので、このあたりの動画の

仕様は、ある意味どうでも良い事だが・・

互換バッテリーも使用可能なので、インフォ・リチウム型

よりも、むしろ嬉しい。

なお、同時機の他機種(K-01等)と共通である事も好ましい。

他の一部のメーカーでは機種毎にバッテリーや充電器が

まちまちで難儀する事も多々ある(それは大きな欠点だ)

充電器はケーブル接続型であり、複数同時にコンセント充電が

可能なので、プラグ一体型よりも使い易い。

ライブビュー機能が搭載されている。

ただ、背面モニターは可動式ではなく固定式であるので

ライブビュー時に十分に有効とは思えない。

ただし固定式の方が頑丈ではある。このあたりは用途と仕様に

よりけりであろう、コントラストAFしかないミラーレス機では

可変アングルモニターは必須だが、光学ファインダーで

位相差AFで使うデジタル一眼では固定式でも十分だ。

私の友人にパラグアイ出身のカメラ好きの女性が居て、その方の

カメラも多言語メニュー式で、普段はスペイン語になっている。

外国人の方が使う分には非常に便利な機能なのだろうが、

「カメラのセッティングがワカラない、チョット見て」

と言われて見ると、メニューが全てスペイン語なので、

今度は、こっちが簡単には読めない、という問題点も(笑)

(まあ発音としては読めない事は無いのだが、露出補正とかの

専門用語だと、スペイン語の単語の意味が不明だ)

メニュー等の操作系は過不足なく、まずまず良く出来ている。

勿論ステータス・スクリーン及びコントロールパネルが表示

され、背面モニター上でGUI的にカメラ設定を変更可能である。

厳しい事を言えば、色々と操作系には細かい課題があるのだが、

このあたりは、いつも、ちょっと過剰なくらいに厳しく評価

してしまう事も多々あるので、今回は控えておこう。

まあ、これでも他社機に比べれば、すいぶんと優れている方

である。

外装は高級感があり、重量は本体のみ660gと軽量な部類だ。

防塵・防滴処置を施してあり、ボディ内部はマグネシウム合金

フレームを採用しているとの事だ。

これ以上何を望むというのであろうか?

本機を購入する層は中級者であるとは思うが、そのクラス

であっても使い切れない機能が沢山入っていると思う。

私は、この時代(現行世代)の一眼レフを沢山持っている訳

では無いが、次回記事で紹介予定の中級機も本機に負けず

劣らずの充実した機能と完成度を誇っている。

ここまでカメラの機能が成熟してしまうと、もう発展の余地は

あまり無いようにも思える、もしここから何かやるとすれば

化物のような超高画素数や、超高感度を搭載するくらいしか

無いではないか・・

多くなってきているだろう。デジタル一眼が出始めてからおよそ

20年、ベテランユーザーならば、デジタルにおいて何が必要で、

何が必要で無いかは、もう十分理解している。

これでは、新しい一眼レフが(故障買い替え等の事情を除き)

売れなくなってしまう事も理解できる。

・・だって、これ以上の機能は不要だからだ。

まあでも、新品カメラが売れなくなると、中古市場も沈静化して

しまい、個人的には安くて良いカメラが買えなくなるのは困る。

なにせ、一部の中古チェーン店では、デジタル一眼よりも

銀塩一眼の中古在庫数の方が多い場合すら出てきているのだ。

もっと大局的に見た場合でも、カメラ市場全体が現在は低迷

ムードだ、これ以上市場が冷え込んで、10数年前のように、

いくつものメーカーがカメラ事業から撤退してしまったり

したら、それはそれで困った事になってしまう。

まあ、初級中級ユーザー層が、前記のような超絶スペックを

持つカメラの「数字」に惹かれて、高価な新製品を買って

くれれば良い訳だ、そして事実、現在の市場はそんな感じに

なっている。

初級中級者層は、高価な高性能機にしか興味を持たず、

そうした新しいカメラを持っているのは、皆ビギナーばかり

という状況だ。

ベテラン層では、そういう最新鋭機オーナーはさほど多くない、

それ以前の時代のカメラがまだ現役で健在だろうし、実用的には

それでも十分だからだ・・

ミラーレス機の方に興味が移ってしまっていたが、

ただ、ミラーレスの歴史も、およそ8年、すでに成熟し飽和

している部分も見られ、そこがちょっと気がかりだ。

まあ、AF性能が今の所一眼レフよりも大きく劣っているので、

そこが改善されたら、生き残るのは一眼レフかミラーレスかは

微妙なところだ。

一眼レフは、その頃には、また新たな超絶性能でミラーレス機

と差別化していくのであろうが、そうなると、もはやユーザー

不在という感じであり、数億画素や、感度数千万という機種が

出ても果たして使い道があるのだろうか?という疑問は残る。

ものが見当たらない。最高機種で無い高級機、という点では、

Z-5(1994年)あたりになるかもしれないが、生憎その機種は

所有していない(旗艦Z-1は第6回記事で紹介済み)

まあ、せっかくなのでLX (1980年)を紹介しておこう。

まあ、便利なデジタルカメラを色々持っているのに、

こうしたカメラにフィルムを入れて撮影する訳も無いので、

今更何を書いても始まらないのであるが・・

1つだけLXの特徴を述べれば、「感触性能のバケモノ」である。

仕上げの質感、ファインダーの見え、シャッターフィール

(音やレリーズ感)巻き上げ感、その他全てが一級品である。

これはカメラと言うよりも、もはや「工芸品」である。

フィルムを入れては撮らない、と書いたが、もしフィルムが

完全に無くなりそうになったりしたら、もう一度銀塩カメラを

持ち出して最後に撮ってみたくなるかも知れない、その時に

持ち出すカメラとしては、LXは最有力候補かも知れない・・

であった。2017年現在の中古相場はさらに下がって2万円台だ。

ちなみに発売時の市場価格は14万円程していた。

最後に本機PENTAX K-5 の総合評価をしてみよう。

(評価項目の意味・定義は第1回記事参照)

【基本・付加性能】★★★★☆

【描写力・表現力】★★★☆

【操作性・操作系】★★★★

【マニアック度 】★★

【エンジョイ度 】★★★

【購入時コスパ 】★★★☆

【完成度(当時)】★★★★☆

【歴史的価値 】★☆

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】3.3点

高感度性能を生かし、暗所等でも使える実用機である。

高速連写、デジタルフィルター等の付加機能も充実している。

また、操作性・操作系にも優れ、全体的に極めて完成度が高い。

中古流通価格も安価でコスパが良い。

ただ、普通すぎるという点が、あえて言えば欠点であろうか。

従来より驚く程進化した、という点は見当たらない。

よって、歴史的価値も殆どなく、数年して使い潰した後には

恐らくは、あまり記憶には残らないカメラになるかも知れない。

機能が多すぎて、それだけで記事文字数の限界に達して

しまった。

これでは、スペック表を見さえすれば比較的簡単に書ける

内容であり独自の視点があまり入っていないし、情報として

不十分だ。

ちょっと反省して、次回記事からは、カメラの多すぎる機能

紹介は、ある程度切り捨て、独自の切り口で書いていくと

しよう。

次回シリーズ記事に続く。