「20代女子の日常風景を斜め目線で表現する」という

コンセプトで結成された新劇団「斜彼女」(シャガール)の

公演「SODA」の模様より、第3回記事(全4回予定)

----

本記事の(1)では、舞台演劇というのは、他のメディアに

対して表現力に限界があるため、できるだけ単純化された舞台

の方が、わかりやすいと書いた(その時点ではそう思っていた)

のであるが、(2)では、本舞台のシナリオの裏に潜むコンセプトが

垣間見えてきて、それが「斜彼女」という劇団の名と同様に、

かなり、ひねくれたものではなかろうか?という疑惑(笑)が

出てきた事を伝えた。

演出を行った「だんね」氏も、「長く演劇に関わってきているが、

近年の劇は、”わかりやすさ”以外の要素が切り捨てられている」

と言っている。まあ、その気持ちはわからない訳ではない。

演劇以外の絵画や音楽の世界においても、たとえば古くからの

抽象画やら、シュルレアリズムやら、サイケデリックやら、

現代音楽やら、プログレッシブやら、と、一般的な感覚からは

理解しずらいものが、「新しい芸術だ」と思われている時代も

長くあったように思える。しかし、ここ近年に関しては、演劇以外

でも、そうした「わけのわからないもの」は影を潜めてきている。

いつぞやの記事でも述べたが、「情報化時代」であるのに、

逆に、情報が一極集中している事実を書いた。ライフスタイルや

嗜好が多様化しているのにも関わらず、現実の生活パターンや

持ち物や、欲しいものは、i行きたい場所、食べたいもの等は、

皆、どんどん均一化されている。

皆が休日に有名観光地や世界遺産を訪れたり、皆が同じスマホで

同じゲームをやっていたり、同じ飲食店に行列をなしている様子を

見ると、私は、むしろ、そのワンパターン化が、誰かの大きな

「陰謀」のような気がして、恐ろしくなってくるくらいだ。

昔の、いわゆる「団塊の世代」では、その圧倒的な世代構成比率が、

逆に、周囲と同じ事をしないと仲間はずれとなる、といった

一極集中・均一化の文化を産んでいたように思われる。

まあ、当時は高度成長期であり、3C(車、カラーテレビ、クーラー)

を、廻りに負けじと、こぞって購入した世代である事が、その一例

であろう。

現代の主流の世代の「団塊ジュニア」が、同様な価値観・文化

構造を持っているかどうかは良くわからない。消費が低迷して

いる世代でもあるからだ、ただ、だからこそ、いざ消費行動に走る

としたら、周囲と同じ事をしてしまう、という可能性も多々ある。

具体例を挙げれば、例えば、滅多に旅行に行かない人達が

(初めて)京都に行くとなったら、金閣寺や清水寺に行きたがる

であろう。けど、もし、しょっちゅう旅行(京都)に行っていれば、

そんな、混雑するスポットにわざわざ行くはずもない。

あるいは、消費行動そのものが少ないとすれば、例えばカメラを

買うとなったら、有名メーカーの、良く売れている機種を買うので

あろう。けど、何台モカメラを持っていれば、そんなフツーなカメラ

を買うはずもない、もっと、目的に特化した特殊なカメラやレンズ

を欲しがる事になるであろう。

(だいたい、売れ行きランキング等を参考にして製品を購入する

人は、初心者である事が殆どだ。販売側が設定するランキング、

例えば、小冊子やチラシ、WEB等は、実際の売れ行きではなくて、

「売りたい商品」のランキングなのだから、購入側としては、

それを買ったら相対的には、あまり得をしない=買わされている、

という事になる、その経済原理がわからないと、不利な情報に

踊らされるのだ)

まあ、これらの話は「団塊ジュニア」の世代だけの話ではない、

前述の、一極集中をよくよく考えてみると、やはりどうも、その

分野に慣れていない事(ビギナーである事)が最大の原因なの

ではないかと思われるのだ。

演劇も、正直言えば、斜陽の文化だ。そもそも、現代の一般的な

人達が、年に1度でも舞台演劇を観に行くことがあるだろうか?

多分それは無いであろう、だから、そうした状況では、観る側も

多くは初心者なのだ、そこに、もし、難解な劇などを持ち出したら、

恐らくそうした客層は、2度と舞台など観に行かなくなってしまう。

ただでさえ、演劇は、映画などに比べ、わかりにくのだ。観客に

高い想像力や高度なシナリオ理解力を要求する、と言っても良い。

そうなれば、演ずる側も、内容がわかりやすい劇をやるしか方法が

なくなってしまう事になる。

それはある意味面白く無い、ユニークである事を生活の信条とする

私にはとても残念な事だが、あらゆる分野において、そういった負

の連鎖が起こって、一極集中や均一化が生じているのだろうと思う。

----

前置きが長くなったが、まあ、そういう意味では、劇団「斜彼女」

の「斜目線」は、私の感覚では興味深い、ただ、それがどこまで

「確信犯」なのかは、あくまで私の想像に過ぎないのであるが・・

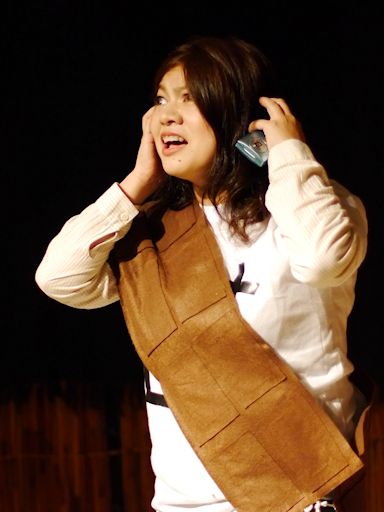

さて、舞台の方だが、政党「甘党」から擁立され、選挙に立候補

したチョコレート店定員の「千代子」は、政治活動を何から何まで

自分の一人で、かつ、自腹で行わなければならない事に愕然として

いた。

思い余って、同僚の「夏美」に相談するのだが、若い彼女から

適切なアドバイスが得られる筈も無い・・

さらには、チョコレート店の常連客「軽亜」社長にも相談するのだ

明確な返答は得られない、困り果てる「千代子」であった。

---

舞台変わって、閉店後のチョコレート店「チョコ・タベナハーレ」

そこには、パソコンを操作する「豆子」の姿があった。

「豆子」に気がつき、近づいていく「千代子」

「豆子」は、ネットアイドルという裏の顔も持つので、

パソコンについては当然詳しい。

対して、「千代子」は、パソコンやネットの世界に関しては殆ど

知識が無い模様だ、「千代子」は、パソコン、というよりは、

選挙活動の大変さを解消する手立てを「豆子」に相談するつもり

だったのだろうが、「豆子」は、パソコン操作で夢中の模様だ。

「千代子」が何をやっているのか?と聞くのだが「豆子」の答えは

豆「ここで、デスクトップのブラウザをクリックすると・・」

千「はあ? タンクトップのブラジャーをクリクリする??」

「豆子」はごく普通に、PC/ネット用語を使って会話をしている

つもりであるが、生憎く「千代子」にはまったく分からない模様だ。

千「専門用語ばっかり使ってないで普通に教えてよ」

豆「は? ブラウザはブラウザでしょう? どこが専門用語なの?

何がわからないのか、さっぱりわからないわ」

千「わからないものはわからないのよ」

豆「・・で、何を聞きにきたのよ? あんた”リア充”でしょう!」

千「リアじゅー、って何よ? あなたの言葉、まったく意味不明!」

(注:リア充とは、現実世界が充実しているという意味、例えば

恋人がいたり、仕事や趣味に打ち込んだりしている状態や人物の事、

「豆子」から見たら、「千代子」はそういう風に写るのであろう)

「千代子」は、怒って、「豆子」のパソコンを取り上げようするが、

もみ合って、逆に跳ね飛ばされてしまう。

千「私はね、選挙で、どうしたら有権者の皆に注目されるのか?

それを聞きたかっただけなのよ」

豆「ん? それって、皆に見てもらいたいの・・?」

ここで「豆子」が何か思いついた模様だ、勿論それはネットの利用

ということであろう。

皆に注目されたいのであれば簡単だ、「豆子」がネットアイドルの

「ぷりん」ちゃんである事と同様に、もう1人、ネットアイドルを

創り出してしまえば良い。

「豆子」は、早速そのアイデアを「千代子」に伝える、

「千代子」は、たぶん、何をどうするかがわかっていないので

あろうが、ともかく、自分の選挙活動の苦境から解放されるので

あれば、そこに頼るしかない。

千「やった、これで上手くいくこと間違いなし・・」

さて、本当に、うまくいくのかな?

まあ、劇の流れとしたら、多分、その作戦は失敗するだろうな、

でも、そこに至るまで、舞台の登場人物たちが、あれやこれや

と虚しい事をやるのが見ていて面白いわけだ・・

さあ、「斜彼女」、存分にやってごらんなさい!

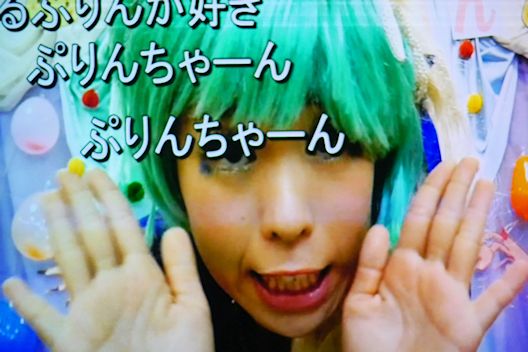

出ました! ネットアイドルの「ぷりん」ちゃん。

ちなみに、この「SODA」の公演期間の前後だけ、劇団「斜彼女」

のブログは、「ぷりんのお部屋」という

実際のネットアイドルのような

装いとなっている。(注:いつ通常に戻るかはわかりません)

ここまでやるかあ・・ と思うのだが、まあ、たとえば、

名作演劇漫画「ガラスの仮面」でも、主人公の「北島マヤ」や

「姫川亜弓」は、舞台の前には、劇の登場人物になりきるために

生活環境までも変えた、さまざまな”特訓”を行っている。

漫画を読んでいて、その「やりすぎ感」が、不自然というより、

逆に痛快に思えてくる節があった。特に、やりすぎの特訓が

後で実際の舞台や他の状況で、ちゃんと意味や効果が出てきたり

すると、もう不自然さは消えて「やったねえ!苦労して頑張った

かいがあったねえ!」とまで思ってしまえたのだ。

で、まあ、それと同様に「斜彼女」の、”なりきり感”や

”やりすぎ感”もまた、ある意味、見ていて気持ちよい。

ネットヲタクが2人になりましたね・・

ダークなイメージのキャラクターの演技は、「斜彼女」団長の

明日香嬢の十八番(おはこ)だ。

何故このような表情や演技が出来るのだろうと思って見ている

のだが、これは彼女が、演劇に打ち込んだり、あるいは、本年の

平野の「あかる姫」(ミス福娘のようなもの)に抜擢されるなど

実際に「リア充」であることが、逆に、こうしたダークな演技を

得意とする理由なのではなかろうか、などと思ってしまう。

”ぷりん”と”チヨコ”で、”チョコプリン”などと

ネットで必死にアピールするのだが、動画上のつぶやきでは

批判的な意見が多い、どうやら作戦は、上手くいってなさそうだ。

まあ、しかし、これは確かに新しい舞台表現だよね、思えば

TVのニュース番組などでも視聴者からのつぶやきをテロップで

出している事もある。(あれを見ると、選んでいる人は大変だろう

なあ、といつも思ってしまう、勿論、(賛否はともかく)有益な

意見のみならず、何千、何万というゴミ情報も次々入ってくるの

だろうから・・)

で、もうひとつ驚くのは、こうした動画コンテンツを沢山事前に

準備していることだ、それは、動画編集の技術という話ではない、

衣装から、何を話すか、どんなつぶやきを入れるのか、とか、

そんな事を考えたり準備するための、膨大な手間がかかっている

ということに対する驚きだ。

動画編集で思い出したが、多分、これらの動画は元々16:9 の

ハイビジョン用縦横比(アスペクト比)で撮られたものであろう、

それが動画編集時、あるいは、PCからプロジェクターへダウン・

コンバートする際に、4:3アスペクトに変換されてしまっていた。

なので、画像の左右が縮まったように(細く)見えていた。

私は画面撮影後に、いったん4:3でトリミングし、それを写真

として標準的な3:2比率に伸ばしたのが本記事での画面写真だ。

元のアスペクト比に満たないのは承知の上だが、もしかすると、

あえて4:3比率で出して「不自然に見せている」のが、演出の

一部なのかも知れないので、一応念のため。

ちなみに、一般の人達は、画像のアスペクト比に対する感覚が

かなり弱いように思えてならない。アナログ放送(4:3比率)と

デジタル放送(16:9比率)の混在期であった数年前は、例えば、

定食屋さんやら、ラーメン屋、居酒屋などに行くと、たいてい、

そこのTVでは、縦横比の設定がおかしくて、左右に詰まったり、

逆に横に伸びているような画像が、いつも出ていた。

店員は勿論、TVを見ている客の誰もそれを指摘しない、

もしかしたら「縦横比の不自然さに気がついていないのでは?」

と思っていた。

今時のWEBの画像を見ていても、アスペクト(縦横)比がおかしく

なっているものが多々ある、やっぱ「気がつかない」のだろうか?

さて、「千代子」のネットアイドル選挙活動に、驚きの表情を

隠せないのが、政党「甘党」の(党首?幹事長?)の「甘味」氏と

その秘書の「白玉」さんだ。

彼らは、もともと、「甘党」に対する、女性有権者の投票数を

増やすことが目的で、若い女性の立候補者を擁立しようとしていた

自分たちが思いもよらぬ方法で選挙活動をする姿を見て、

「なるほど、やはり若い人の考え方は違うな」と思った模様だ。

ちなみに、現実の世界での、ネットを用いての選挙活動は、

2年ほど前に、一定の条件に基づいて解禁されている模様だ。

さあ、勢いに乗った(と思い込んでいる)、候補者「板・千代子」

は選挙カーを用いて、さらなる追撃をかけている。

現実の世界での、選挙カーなどによる名前の連呼は、個人的には

非常にネガティブな印象を受ける、うるさいだけだし、名前だけ

覚えて貰っても意味が無いだろう、と思う。

けど、実際のところ、選挙カーによる連呼は、得票率と関連する

効果があるらしい。だとすれば、名前を「刷り込まれる」側に

問題があるのだろう。昔多かった、TVCMによる商品名の連呼と

同じようなことだ。しかし現代のTVCMはイメージ戦略が主体で

商品名の連呼などはまず行わない、消費者が、それを「下品」に

感じ、逆効果だからだ。つまり、消費者のレベルが上がって、

成長したという事なのであろう。選挙も同様に、有権者が成長する

事が必要なのかも知れない。

音による「刷り込み」の悪い例は、TVのバラエティ番組などで

制作上、音響効果を追加する際、「アハハ」という笑い声や

「へ~」という感嘆の音声を入れることだ、もともと、スタジオに

観客が来ている訳でもないので、あくまでこれは、後付けの効果音。

TVの黎明期、およそ60年以上も前に、アメリカのTV番組で

始まったやり方だと思う、「奥様は魔女」などがその典型例だ。

ただ、当時は、TVの視聴者も、いわば、初心者の状態だ。

だからこそ「ここで笑え」とか「ここで驚け」という風に

制作側の意図を、視聴者に押し付けるような形式が成り立っていた。

しかし、今時の視聴者の殆どは、生まれたときからTVが身近にある

「ここで笑え」など番組から強要される必要はない、いや、むしろ、

そういう作り手サイドの勝手な理屈は、番組を見ていて不愉快になる

ことが多い。いつまでそんな古いやり方が通用すると思っているので

あろうか? まあ、それに限らず、BGMの選曲方法(ほとんどが

駄洒落だ)や、バラエティに限らず、CMとか、サウンドロゴとか

非常にくどいものが多々ある、制作側や表現側の「音」に対する

認識が極めて低いのであろう、視聴者は「音」にはとても敏感だ。

2011年の震災の際、ほとんどのTVCMが、スポンサーサイドから

キャンセルになって、旧・公共広告機構のものに置き換えられたが、

その際、CMの最後に流れるサウンドロゴが「耳障りだ」という

意見が続出し、途中からサウンドロゴが無くなった事がある。

一般の視聴者でもそう思うのは当然であろう、私は、病的に耳が

敏感なので、現代のCMにおいても、様々なサウンドロゴがとても

不快に感じる事が多い。数回も聞いていたら、「もう十分だよ」と

思ってしまうのだ。そこまでして企業名を覚えてもらいたいのか、

と非常に押し付け感を感じる。これは私だけそう感じるという訳でも

あるまい、制作サイドが「音」についての認識が低いのであろう。

(ごく最近だが、サウンドロゴで、音程のみ共通で、音色を変化

させているCMが出てきた、まあ、ぎりぎり許せる範囲だと思う)

さて、舞台の話に戻るが・・

ライバル政党(「辛党」だったかな?)の選挙カーを見つけた

ということで、さらにヒートアップする「甘党」陣営。

相手が大きな音量で候補者名を連呼するならば、こっちはそれより

さらに大きな音で「板・千代子」をアピールする。

選挙活動はいたちごっことなり、有権者の意識はそこには不在で、

ひたすら自分本位、そして相手の潰しあい・・

ああ、やはり、さすがに「斜彼女」の劇だよね、

ちょこっと現実を斜めに見て、チクリと皮肉が混じっている・・

もしかすると、前述の余談にあった「音」の問題をとりあげて、

「騒音だ」という風に表現しているのかもしれない。

うん、やっぱ、この流れは「確信犯」的で、ひねくれている(笑)

これが劇団「斜彼女」の本質かあ・・ 多分そうじゃないか?と

思いつつ、ここまで舞台を見てきたけど、ここではっきりしたように

思えた。「20代女子の日常的な目線で」と可愛いことを言いつつも

相当の食わせ物だよね、これは(汗)

うん! そうであれば、むしろ、気に入った。

その「斜め目線」、どんどんやってもらおうじゃあないか!

ちなみに「斜め目線」から、「予想の斜め上を行く」という言葉が

連想されたのだが、これは、1990年代後半の「レベルE」という

漫画が初出ということらしい、私は、この漫画は持っていたのだが、

2011年にTV放送されたアニメ版の「レベルE」で、ひんぱんに

「奴は必ずその少し斜め上をいく!」というキャッチコピーが

使われているのを見て、漫画に出てきていた事を思い出したのだ。

(ちなみに、漫画版では「斜め上を行く」のセリフは、たったの

1度しか出て来ないのだが・・ ”巨人の星”の「ちゃぶ台返し」

と同じで、1度しかやってないのに、タイトルのたびにそのシーン

が出てくるから、何度もやっているように錯覚してしまう)

「レベルE」は、なかなか面白い漫画だ、「幽☆遊☆白書」という

ヒット作を飛ばした漫画家が、箸休めに書いたようなマニアックな

作品だ。斜目線や想像外の展開が作品中のいたるところに出てくる。

なので、「斜彼女」の関係者は名作演劇漫画「ガラスの仮面」と

共に、目を通しておくのが良いであろう(笑)

さあ、選挙活動はますますヒートアップ、エスカレートしていく、

「千代子」のとりまきの中では、一番まともそうに見えていた

「夏美」ちゃんまでもが、「板・千代子をよろしく」と愛想を

振りまいている。

もっとも、純情そうに見えても「夏美」は、「立候補しないか?」

と「甘党」からいわれたとき、「それでいくら貰えるのか?」と

お金に汚い事の本性を見せていた、この舞台でのキャラクター

設定は、皆、裏表がある人物ばかりだ、まあ、思えば、それもまた、

劇団「斜彼女」としての「斜目線」の本質の一部なのかも知れない、

そう考えれば、すべての解釈がジグソーバズルのピースのように

ハマって行き、とても面白い。

しかし、このゲネプロ(最終リハーサル)を見ているのは、

数人の劇団関係者だけだ、観客は居ない、だから、観客の反応は、

私は見ることができない。そして、ゲネプロだから勿論、

この舞台は、まだ初演すら迎えていない事になる。

多分、ゲネが終わったら、「斜彼女」の役者さん達から

斜「匠さん、どうでしたか? 面白かったですか?」

と聞かれるだろうなあ・・

実は、いつもそう聞かれるのだけど、どう答えて良いか、非常に

難しいんだよね、お金を払って舞台を見に来ている観客であれば

率直に感想を述べる事もできるだろうし、その権利も勿論ある、

でも、写真を撮っていて「観客目線で撮ると」言いつつも、劇団側の

立場もわかるし、なんとも、言いがたいところも多々ある。

私が昔、音響メーカーにエンジニアとして勤務していたとき、その

メーカーでは、新製品などを、ミュージシャンなどに「無料で使って

もらう」という処置を一切しなかった。私は「有名ミュージシャンに

使ってもらえれば宣伝にもなるし、良いのでは?」と思ったのだが、

当時の社長は「タダで上げても、ユーザーとしての正直な意見は

返ってこない」と明言し、私も「なるほどね!」と納得したものだ。

それに、お金(対価)の件はともかくとして、私が舞台から感じた

事は、「どうでした?」と聞かれて、「こうでした」と一言で

説明できるものではない、というのも実際のところだ。

だからまあ、ブログで、観劇記事を書きながらも、舞台のその

時点で感じたことを(覚えているうちに)つづってみたいと

思っている次第だ。実際の観客が、その場で同じように思うか

どうかはわからない。そして、舞台後にお客様アンケートなども

用意されているとは思うが、感想というのは、そこに書ききれる

ものでも無いであろう。

先の、商品名連呼や、TVの音響効果の話ではないが、演劇の

観客というのは、劇団側が思っているよりレベルが高いかも知れない。

まあ、映画などに比べ、圧倒的にわかりにくい演劇をわざわざ見に

来るお客さんであるから、想像力や理解力といった能力は、一般的

な平均値よりはるかに高いであろう、そうしたお客さんが感じる事は

もしかしたら、想像の「斜め上を行く」可能性も高いのだ・・

さて、今回はこのあたりまでで、次回(4)(最終回)に続く・・