安価な中古ミラーレス機にマニアックなレンズを装着し、

コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ、第74弾。

今回は、まず、このシステムから。

カメラは、お馴染み LUMIX DMC-G1

レンズは、CANON New FD50mm/f1.8

1980年頃に発売のMF小口径標準レンズ。

他の記事でも何本か紹介しているが、CANONのFL/FD/

New FDのMF標準レンズは非常に種類が多い。

New FDの時代だけをみても、50/1.2,50/1.2L,50/1.4,

50/1.8.50/2と5種類もあり、他に標準マクロも存在する。

内、本レンズ50/1.8と50/2は、4群6枚構成、最短撮影距離

60cmと、見た目のスペックは全く同じとなっている。

なお、AF時代に入ってからのEF50mm/f1.8(1987年-)は

安価で良く写る(=コスパが良い)と定評のあるレンズであるが

本レンズとはレンズ構成が異なっている。

私は近年、そのEF501/8の初期型を探しているものの、

なかなか出てこないので、今のところ未所有だ。

ちなみに後期型のEF50/1.8Ⅱというのは、いくらでも中古市場に

あるが、ピントリングが簡略化され、MFの操作性は初期型の方が

上の模様である。

さらにちなみに、最新型のEF50/1.8STM(2015年発売)という

レンズは最短撮影距離が驚異の35cmまで短縮されているが、

STM(ステッピングモーター)仕様なので(未確認だが)

恐らくEOS一眼以外に装着時はMFが動かないであろう。

よってミラーレス機で自在には使えないし、そもそもそういう

排他的な仕様には賛同できないので購入対象外としている。

さて、それらの名(迷?)レンズEF50/1.8シリーズの元祖である、

本レンズ New FD50/1.8の写りはいかに・・

最短撮影距離が60cmというのは、標準レンズとしては不満であるが、

まあそれでも近接撮影すれば、大きな背景ボケ量を得ることができる。

DMC-G1は旧機種ではあるものの自在可変型の背面モニターを

搭載しているのて、縦位置ローアングル撮影が得意だ。

これが一般的な上下ティルト式モニターでは、縦位置での

ローアングル撮影は不可能に近い。なお、こうした撮影の際の

MFピント合わせは背面モニターのみに頼る事となるが、DMC-G1

の優秀な拡大操作系は、EVFのみならず背面モニターでも有効だ。

でも、表示解像度が低いので、できればピーキング機能が欲しい。

他に所有しているDMC-GX7にはピーキング機能が入っているが、

ティルト式モニターなので、縦位置ローアングル撮影不可だ。

すると、DMC-G6/G7あたりが良いのだが現在未所有。そろそろ

中古が安価になってきたので、次期μ4/3候補機としておこう。

さて、本レンズだが、ボケ質が破綻しやすいので、最低でも

絞り値の制御によるボケ質破綻回避の操作が必要だ。

だが、逆光耐性はさほど悪くない。

中距離被写体、中間絞りにおいては、シャープネスさも

長所となってくる。

このあたり、各社MF小口径(f1.7~f2)標準レンズに共通の

特徴であり、たいていどれを買っても写りにハズレは無い。

まあでも、最短撮影距離の長さは若干の不満となる。

今回は、使用カメラがDMC-G1なので、デジタルズーム機能は

搭載されていないが、それのある機種の場合は(ボケ量は変わら

ないものの)構図微調整により最短の長さをカバーできる。

ただ、その場合は、価格バランスという別の問題が発生する、

それは本シリーズ記事でのコンセプトの1つの、

「レンズの価格(価値)よりも、ボディを高くしすぎない」

という持論である。すなわち、高価なボディに安価なレンズを

装着するのは好ましくなく、その逆を是とする、という意味だ。

本レンズは安価なジャンクレンズなので、ボディもそれに

応じて安価なDMC-G1(購入時約12000円)としている。

なお、本レンズにはND4(減光)フィルターを装着しているが

日中でf2級レンズの場合、ISO100が使えるボディであれば、

ND2でもなんとかOKで、かなり明るい被写体では絞りを

ちょっと絞れば良い。が、ND4だと暗い被写体では絞りを開けて

かつISO感度を高める必要がある。

あるいは暗い被写体の場合のみMD4を外せば良いのだが、

フィルターの付け外しは面倒だ。

f2級レンズ+ND2でも、最高シャッター速度1/8000秒の

ミラーレス機を使えば良いのだが、そういうスペックの

カメラはかなり少なく、あっても、ベース感度がISO100では

なく、もっと高目だったりする場合が多い。

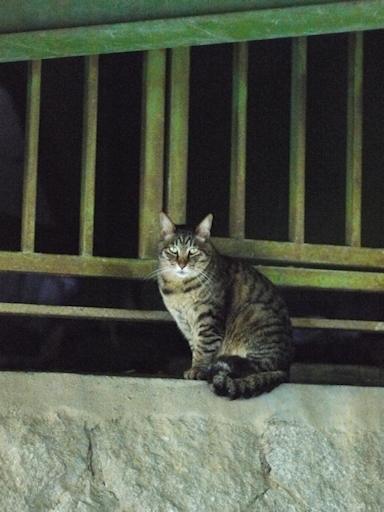

暗い被写体というのはこういう場合だ、高架下の猫が

好きそうな場所。日陰でかなり暗い。

ここでf1.8+ND4だと、かなりISO感度を高める必要があり、

ISOボタンこそあるものの、ISO専用ダイヤルを持たない

DMC-G1では操作に若干手間をとられる。

ちなみにND4を外すのは不可だ、その隙に確実に猫は逃げる。

----

本レンズであるが、最短の長さと若干のボケ質破綻の他には

殆ど不満な点は無い。さすがにMF小口径標準、他社の例にも

漏れず、CANON New FDもまた、良く写るレンズだ。

本レンズの中古購入価格だが、2010年代に2000円であった。

「ジャンク大放出時代」よりも少し後だったので、これでも

多少高目な位であったのだが(笑)勿論コスパは十分良い。

----

さて、次のシステム

カメラは、OLYMPUS E-PL2

コスパの良い非EVF型μ4/3機だが、MF性能は若干問題有りで、

もっぱら「トイレンズ母艦」として使用している。

レンズは、トイレンズではないが超広角単焦点

COSINA 20mm/f3.8 (Macro)である。

既に第14回記事で紹介しているが、そのレンズはFDマウント版

であり、本レンズはMDマウント版で、個体が異なる。

まあ1980~1990年代頃によくあった、各サードパーティ製

MF超広角レンズの1本であり、マニア好みのレンズだ。

何がマニア好みか?といえば、まず超広角である事、当時は

各社純正超広角は高価すぎてなかなか入手できなかったのだ。

まあでも、せっかくの超広角20mmも、現代にμ4/3機で使うと

40mm相当の画角と、準標準レンズと変わらないが・・

そして、そこそこ良く写ること。

画面周辺に収差が出るのは、銀塩時代に良く話題になったのだが、

μ4/3機では、そのあたりの周辺収差はすべてカットされる。

さらには、最短20cmまで寄る事ができる。まあCOSINAでは

Macroとは言っていたが、さすがに、1/2倍とかそういうレベル

では無く、現代の感覚であればマクロとは呼びにくいであろう。

で、なによりも価格が安い事。

新品でも1万円台前半で購入できたのが最大の特徴である。

すなわち、マニア好みとは、コスパの極めて良いレンズで

あった事なのだ。

最短20cmは結構寄れるし、その状態では開放f3.8の暗いレンズ

で超広角ながら、背景ボケを得ることもできる。

ところで、何故FDとMDの2つのマウントで同じレンズを持っているか?

といえば、前述の「純正超広角は高価」という点と大いに関係がある。

具体的にはCANONの場合、FD/New FDには、14mm,17mm.

20mmの超広角が存在したが、どれも高価であった。

ちなみに、FD以前のFLでは、19mm/ff3.5というのも存在したが、

FLレンズは、ちょっとMF一眼では使い難いという問題があった。

このあたりの事情はMINOLTA でもほぼ同様であり、

MCは、17mm,20mm.21mmがあったし、MD以降は、

17mmと20mmに整理された。

しかし、これらの超広角は、中古はいずれもレアであったのだ、

しかも1990年代の「第一次中古カメラブーム」の時代には、

レアものレンズは強気な値付けとなっていたので、高価で入手困難

であった。

したがって一般的に入手可能な純正中古MF広角は、24mm迄であり、

それ以下の超広角は、サードパーティ製を使わざるを得なかった。

が、嬉しい事に、タムロンには、アダプトール2という

ユーザーが自在にマウント交換できるMFシステムがあった。

例えば、タムロンSP 17mm/f3.5(第8回記事)は、どんな

MFマウントでも使える超広角として非常に重宝したレンズである。

本レンズは、そんな銀塩MF時代において、安価で新品入手可能な

超広角として、各マウントでの20mmの穴を埋める為に、どうしても

必要なレンズであったのだ。

なので、マウント毎に複数の本レンズを所有するマニアも

当時は少なくはなかったのではなかろうかと思う。

本レンズの購入価格は、1990年代に新品で13000円程であった。

安価ではあるが、まあしかし現代においての必要性は微妙な所。

例えば、APS-C機やμ4/3機では、超広角とは言いがたい

30mmや40mm相当の画角となる。

またフルサイズ機では、本来の20mmの画角が得られるが、

ここでも問題が・・まず周辺収差が出る事と、加えて

現代のデジタル時代に必要と思われる解像度が出ていない事、

つまり画質に問題ありなのだ。

そして、高価なフルサイズ機に装着するには価格バランズが悪い事だ。

このあたりのコンセプトは前述のFD50/1.8の所で書いた通りである。

で、中古を探すにも、結構現在ではレアになってしまっている

安価なレンズであるし、マニア向けでもあったので、その多くは、

安く下取りする事もなく死蔵しているのかも知れない・・

----

さて、次のシステムはトイレンズだ。

カメラは、望遠アダプター母艦の LUMIX DMC-G5

レンズは・・ メーカー不明、詳細不明の謎の超々望遠ズーム。

レンズに記載されている銘をそのまま書けば、

DM-50 SKY-VIEW Zoom Scoope

8x20x50 400mm-1000mm

加えて、800-2000mmという付属アダプターを装着している、

すなわち、μ4/3のDMC-G5に装着時 1600-4000mmの

画角の超々々望遠ズームになるという事だ。

レンズに記載の 8x20x50は誤記であろう、これは双眼鏡で

言うところの「倍率x口径」の表現である筈だから、

8~20x50が正しいと思う。

双眼鏡での倍率は、カメラで言うところの標準50mmレンズを

約1倍として換算する。8倍から20倍のズームというのは

すなわち、400mm~1000mmのズームとなり、表記どおりだ。

スペックからすると凄いのだが、写りはトイレンズ並み、

いや、それ以下か・・(汗)

これでピントが合っている状態、これ以上の解像度は得られない。

ボケボケの画(え)であるが、まあトイレンズであるので

しかたが無い。

ちなみに、焦点距離が短めの400-1000mmで使いたかった

のであるが、800-2000mmアダプターを外した際に、何か別の

部品が必要になるみたいで、その部品が見つからず、結局

800-2000mmアダプターを装着した状態でしか使えなかった。

もしかすると、400-1000mmモードでは、特殊な部品を使って、

50mm標準レンズのフロントコンバーターとして用い、

800-2000mmアダプターでは、Tマウントとなって、一般の

一眼レフにそのまま装着できる仕様だったかも知れない。

(長期間使わなかったので忘れてしまった・・汗)

なので、800-2000mmアダプターを使わざるを得なく、この

状態でDMC-G5に装着時、最低でも1600mm相当の画角から、

という恐ろしいスペックのレンズとなる。

本シリーズ記事での超々望遠撮影の際に良く書いているのは

「1500mm相当の画角を超えると手持ち撮影は、ほぼ不可能」

という事であるが、すでにそれを超えている。

これ以上ズームを伸ばして4000mm相当などとなると、もう

絶対に撮影は無理であるので、今回の撮影では、すべてズームを

ワイド端いっぱいとした1600mm画角オンリーである。

最短撮影距離は2.5mと比較的短い、これで1600mm相当の

画角であるから、マクロレンズ並みとなる。

開放f値は不明だ、レンズ記載の表示から、8-20x50が

50mm口径という事であれば、開放f値は、1000mm時には、

1000÷50=f20 、2000mm時には、2000÷50=f40となる。

だが、ISO感度(G5の限度128000までいっぱいに上げている)

とシャッター速度との関係からすると、1000mm時でf27相当、

2000mmm時でf45相当あたりに思える。

つまりは、口径が表示どおりの50mmではなく、2000mm÷f45

で、44mm程度しか無いという事になるだろう、それはまあ、

t値の計算は厳密にはレンズ口径(開口径)ではなく

有効口径(瞳径)であるから、そんなものかも知れない。

ちなみに、トイレンズであるから絞りは無い、

まあ、これ以上絞れても、どうせ使いようが無いが・・

----

ところで、本レンズで言うところの倍率とは、50mm標準レンズを

1倍としているので、双眼鏡などとも互換性のある表記なので

わからない訳でもない。

しかし、いつも書いていることで、カメラ業界での倍率表現の

問題点がある。

特に、近年のロングズームコンパクト機等で言うところの

「何倍ズーム」というのは、こうした意味のある基準ではなく、

単純に、テレ(望遠)端焦点距離÷ワイド(広角)端焦点距離の

比でしかなく、これは写真用レンズとしては意味不明の表記である。

いつの述べているように、広角端焦点距離に差があれば

写真用レンズとしての用途がまったく変わってしまう。

例えば、同じ10倍ズームでも10mm~100mmの超広角ズームと

100kmm~1000mmの超望遠ズームでは用途がまるで違う。

勿論こういうスペックのズームレンズやコンパクト機は殆ど

存在しない。(NIKON 1用で10-100mmはある)

一般的には、広角端24mmからの30倍ズームとか、古くは、

広角端35mmからの20倍ズームとかであったと思う。

で、これらの望遠端焦点距離は、24x30=720mmとか、

35x20=700mmである、この時、初心者のほぼ100%は、

30倍ズームと言えば「肉眼の30倍の大きさで写る」と誤解してしまう。

これは、双眼鏡で言えば、50mm標準画角x30倍=1500mm相当

なので、確かに本物の超々望遠ズーム(望遠鏡並み)なのだが、

実際には、700mm望遠ズームでしか無い訳だ。

つまり、ビギナーユーザーに誤解を招く表現をあえてして、

「凄いカメラ(ズーム)だ!」と思わせているという事だ。

なので、この「何倍ズーム」というスペック表記には悪意を

感じてしまい、賛同できないのである。

まあ、スペックの記載方法はともかくとして、本レンズは

画質的には見ていられないほど酷いものだ。あくまで

「超々々望遠トイレンズ」という位置づけでしか無いであろう。

本レンズの中古購入価格だが、2000年頃に9000円であった、

勿論高く買いすぎたが、中古店での「珍しいブツが入ったよ」

という甘い言葉に騙されて・・(汗)

まあ、私は「珍しいもの、唯一のもの」というのに目が無い

という弱点があって、誰でも持っているようなレンズは、殆ど

欲しいとは思わないが、皆が見た事も無いようなものには俄然

興味が湧いてしまう(汗)

まあ性能からする本来の価値的には、トイレンズ相当の3000円迄

という感じであろう。この画質であれば、一般的撮影には全く

向かないし、トイレンズとして扱うには個性がなく、

単に性能が低い、という事だけであり、魅力は全く感じない。

----

さて、次はトイレンズとはうって変わって本格派。

カメラは、FUJIFILM X-E1である。

再三書いてきているように、AF/MF性能・操作系に致命的とも

言える問題点を抱えるカメラである。

で、本来は、XF56mm/f1.2R APD(第17回、第30回記事)

を利用するために購入した専用ボディであるのだが、

その大柄な特殊レンズでのAF性能は酷いものであった。

なので、これまで様々なMFレンズを装着してX-E1の利用価値を

探していたのだが、いずれのMFレンズにおいてもX-E1の低い

MF性能・操作系では、利用に適する事はなかった。

なお、後継機でも操作系の殆どは改善されていない。

ただしAFは、以降の後継機では像面位相差センサーを用いて

いるので、性能(精度と速度)の向上が見られるという可能性は

あるのだが。私は、すでにその技術を用いたXQ1というコンパクト機

を使っていて、その使用感上では、その技術による大きなAFメリット

は感じられなかった為、X-E1の後継機の購入は現状控えている。

もう打つ手無しか・・とも考えていたのだが。

「どうせ無理ならば、ちょっと冒険してみるか」という事で、

小型軽量で高性能なAFレンズを1本購入してみる事にした。

それが本レンズ Carl Zeiss Touit 32mm/f1.8である。

購入において、XF35mm/f1.4Rとだいぶ迷ったが、

2015年7月のドラゴンボート日本選手権大会において、

フィリピン代表チームのカメラ好きの選手が本レンズを持っていて、

私に見せてくれた(その模様は当時の記事に書いてある)

その時、直感的に「相当良さそうなレンズだ」と思ったので

最終的にはこちらを選択した訳である。

ちなみに、カール・ツァイス等の焦点距離/f値表記は

一般とは逆の1.8/32のように記載されているが、

「カメラ業界は、メーカー間の標準化が何十年たってもできない」

という点が非常に腹立たしい為、あるメーカーだけそうした

特別な記法をする事には反対である。

まず各メーカーで規格を決め、それに各メーカーがちゃんと

従うのは当然であろう、電球でも乾電池でVHSビデオでも、

CDでもDVDでもメモリーカードでも、USBでもブルートゥースでも、

PCのキーボードでも、携帯電話の番号ボタンでも、日常のたいてい

のものは、ごく普通に規格により「標準化」できている。

なのに、何故にカメラだけ、各メーカー毎のマウント互換性が

無いとか、用語が統一されていないとか、そういう問題が何十年も

続いているのか?それが今の世の中の感覚からすると、どうにも

信じられないのだ・・

さて、余談が長くなったが、Touit (トゥイート)の写りは・・

Touitは、2013年発売のミラーレス機用(APS-C用)

AF単焦点レンズ群である。12mm/f2.8,32mm/f1.8

そして50mm/f2.8 Macroの3本がラインナップされており、

マウントは、SONY E(α/NEXのAPS-C機)用と、FUJI X用である。

「プラナー」と併記されているが、レンズ構成は、5群8枚と

確かにプラナーっぽい。

で、カール・ツァイスだからと言って、良いレンズであるとは

限らないのは、過去何本もツァイスレンズを紹介してきた

通りであり、ブランド名だけで特別視する必要は全く無い。

「さすがツァイス」などと言うありきたりのブランドイメージ的

感想は本シリーズではまず無いし、中にはちょっと我慢できない

ような性能のツァイスもあり、そういうレンズでは「コスパが悪い」

という重欠点が必然的に浮上し、嫌いなレンズの代表格となる。

さて、本レンズは嫌いなレンズとなるのかどうか・・

描写力は思ったより悪くない。

けど、その多くは、X-E1の数少ない長所である

「絵作りが良い」という点に助けられている事であろう。

X-E1は、ローパスレスであると同時に、フィルムメーカーで

あった FUJIFILMの絵作りコンセプトが強く出ているカメラだ、

だから吐き出す画(え)には、ほとんど不満は無い。

アナログライクな「操作性」もまた良いのだが、ピント性能や

操作系については、残念ながら「未完成機」と言うレベルでしか無い。

で、本レンズでのAF性能は思ったほど悪くない。

すなわち、小型軽量の一般AFレンズであれば、ボディ内モーター

のX-E1でも、ある程度使えるのでは?という、かすかな希望が

あったのが、まずまず期待通りであった、という事であろう。

例の劣悪な「マクロモード手動切換え」操作も、APDレンズの

ように毎回必須という訳ではなく、遠距離レンジのままでも

マクロ域でピントが合う事もある(ただし確実性は無い)

ボケ質破綻はほとんど出ない、プラナーであるから、ボケ質破綻

の問題点は「あって当然」と、ちょっと覚悟していたのだが、

そのあたりは幸いであった。

X-E1は、開放測光であるが、絞込み(プレビュー)をするには、

シャッターボタンを半押しすれば良い。

これで、ボケ量もボケ質も、EVFで確認が出来る(背面モニター

でも見れるが、解像度が低い)

これは、AF/MFのいずれのモードでも効くのだが、本来ならば

MFの時は、一々半押しをしないでも絞込みが効いて欲しかった。

なお、半押しというのはAF動作が通常伴う。だが、AF動作を

せずにプレビューが効かないか?と調べてみると、一応「絞込み」

機能が存在するようだ。が、それを他のボタンにアサインする時は、

それが可能なボタンは2箇所しかなく(Fnキーと下十字キー)

それらには、普段は他の重要な機能をアサインしているので、

この設定は実用的では無い。

仮に、無理してFnキーを一時的にプレビューに設定する、すると、

絞り込んだ場合、EVFやモニターが真っ暗になってしまうのだ!

ミラーレス機だったら、絞りを変えても表示輝度はキープするのが

当然ではなかろうか?これでは一眼レフと同等でありミラーレス機

のメリットを生かせていない。

で、Touit 32/1.8には、絞り環がついているので、もしかしたら

何も操作しなくても絞込み測光になるのではないか?と淡い期待が

あったが、それは流石に無理であった(FUJI純正レンズでも同様だ)

でもまあ、やはり「ボケ確認は、MFレンズで絞込み測光に限る」

ということなのであろう、まあ、Xマウントや、SONY Eマウント

では、ややましだが、μ4/3機ではプレビュー操作をしないと

ボケ量やボケ質の確認ができない。

(デジタル)一眼レフでは、さらに深刻で、プレビュー操作で

画面が暗くなってしまう為、それらの詳細の確認は困難だ。

それと、下十字キーに機能をアサインする、と前述したが、

左右十字キーは、何も機能をアサインできない。他社機の場合

このようにボタンが無駄になる状態というのは殆ど無いので、

ここもX-E1の操作系上の弱点であろう。

本レンズは、描写力に優れたX-E1とあいまって、かなりの

好みの絵を吐き出してくれる良好な性能のレンズだ。

シャープネスやボケ質もそこそこで、小型軽量で取り回しも良い。

ただし弱点もあり、その1つは逆光に極めて弱い事。

太陽をある角度に入れると内面反射でフレアが結構出る。

当初、逆光耐性チェックの為にフード無しで使っていたのだが

フレアの問題が発覚した為、「フード装着必須レンズ」と

する事にした。

それから、ピントリングや絞り環がゴム製であり、高級感に欠け、

デザイン的にイマイチなところだ。そこそこ高価なレンズであるので、

こうした安っぽい作りはNGだ。

あとの弱点は、その価格であろうか・・

本レンズの中古購入価格は、本年2016年に54000円程であった。

正直高い、例えば第60回記事で紹介した SONY DT35/1.8は

本レンズと類似のスペックだが、描写力にそこそこ優れ、

ボケ質も良く、最短撮影距離も23cmと短い(本レンズは30cmだ)

で、購入価格は12000円弱であったので、コスパが極めて良い。

逆に本レンズよりコスパが悪い類似仕様のレンズとしては、

例えば FA31/1.8 Limited であり、こちらは9万円もしたのに、

総合的には本レンズほどには魅力を感じない。

けど中古5万円オーバーにしては、逆光耐性などはかなりお粗末。

まあでも、気軽なスナップ用レンズとして、X-E1の減価償却の

為にも、本レンズには、せっせと働いてもらうとしよう。

今回はこのあたりまでで、次回記事に続く・・