安価な中古ミラーレス機とマニアックなレンズを組み合わせ

コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ第29回目。

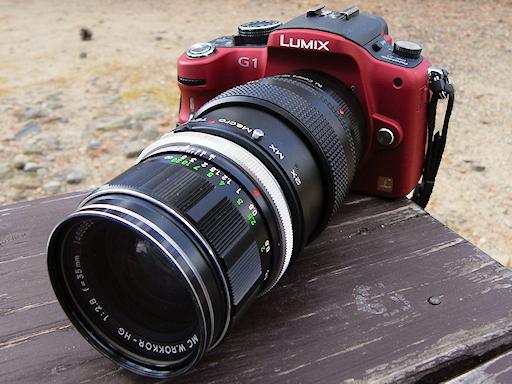

今回は、まず、このシステム。

カメラは孤高のKマウントミラーレス PENTAX K-01

AF,MFいずれのピント合わせにも致命的な課題を抱える

機種であるが、まあ、どんなカメラにも長所、短所はある。

そこで短所を相殺できるように、レンズを組み合わせる事も

このシリーズ記事のコンセプトの1つだ。

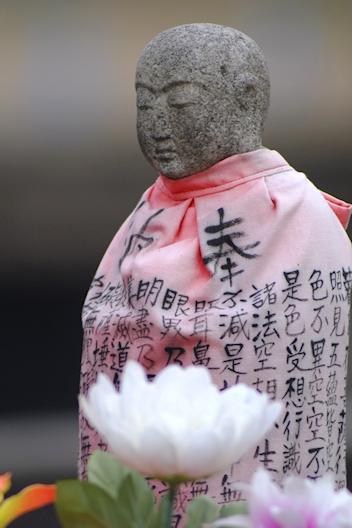

で、今回のレンズは、PENTAX FAマクロ50mm/f2.8

1990年代のAFレンズで、等倍撮影が可能な最短撮影距離

19.5cmの本格マクロである。

AF性能に問題があるK-01に何故こうしたピント合わせの精度が

必要なレンズを装着するか?むしろ逆効果では?と思った人が

居るとしたら、はい、それは正解である。

今回はむしろ最悪性能のチェックである、このレンズと、

そしていずれ FA85/1.4を装着してみて、限界まで悪い状態が

どこにあるのか試してみたいという考えだ。

そしてK-01の長所の1つである、その優美で個性的なデザイン、

それが、この1990年代の最もデザインセンスが悪かった頃の

PENTAX FAレンズとの組み合わせで、まったく活かされていない

どころか、冗談に近いほど悪趣味なマッチングとなっている。

でもまあ、限界テストであるから、デザインは目をつぶろう、

せいぜい誰も見ていないところで使うとするか(笑)

ピントは近接域では思ったよりは良好だ、ただし、ちょっとでも

AFポイントをミスったりすると、とてつもなく長い時間をかけて

ピント位置が近接から無限遠まで往復する(汗)

ちなみにAFポイントは移動式1点としている、まあ、と言うより

本来マクロレンズではAFは使わないのだ、けど、K-01のMF性能

(仕様・操作系・精度)はAF同様に極めて悪いのでMFは使用不可、

なので任意ポイント移動式(または中央固定)のAFモードに

せざるを得ない。

K-01のようなミラーレス機におけるコントラストAF方式の場合は、

一眼レフの位相差検出AFと異なり、画面内の特定のポイントを

有限個の測距点でピントを検出するという訳ではなく、

画像処理により画面内の任意のポイントでピントを検出する。

これは良し悪しあって、良い点は画面のどこでもピント合わせが

できる事だが、悪い点もいくつもあって、課題はピント精度や

検出速度が劣る事、複数点測距が苦手な事などがある。

まあつまり、ミラーレス機はAFが苦手であり、そして一眼レフの

ように「ピントが合いにくいから精度の高い中央位相差センサー

に固定する」といった回避法も使えない。

ミラーレス機を開発する各社とも、このAFの課題の改善には

務めている模様であり、たとえばFUJIFILM,SONY,NIKON等では

像面位相差AF技術を採用している、これはセンサー面の一部の

画素の代わりに、ピント検出専用の画素を埋め込む技術であるが

その画素からの輝度情報が無くなるので、周辺の画素から補完

または復元するようになっている。これはコントラストAFのみ

の場合よりはるかに精度と速度が高まるが、まだ完璧ではないと

思われる。例えばFUJIFILMでは、これを搭載したX-E2と未搭載

のX-E1はAF性能に大差があると思われるが、私はX-E1を購入

する際、この技術を搭載したコンパクトXQ1を先行して購入していて、

それがあまりピントが合わないケースがある事を知っていたので、

まだ中古相場が高価なX-E2ではなく、安価なX-E1を購入した次第だ。

恐らくは像面位相差の技術そのもののみならずAF測距ステップ等を

含めたシステム全体の仕様チューニング等、まだ色々と改善要素が

あるのだろう。

それと、一部の画素が欠損するというのは、ちょっと感覚的に

気持ち悪い、周囲から埋める(補完する)や、点像復元等に

ついては、画像処理をかけまくっているようなイメージがある。

まあ実際の撮影画像に不自然さは無いのであくまで感覚的な

ものではあるが・・

また、PANASONICでは、空間認識AFの技術を採用している、

これは4K動画撮影機能の普及により、高速で複数の高精細画像を

撮像あるいは画像処理できるようになったことにより、各々の

画像のピントの合い具合を検出できる仕組みである。

これにより、レンズのAF駆動中に、何枚かの画像を撮像し、

それらのピントの合い具合を検出することで、今レンズが駆動して

いる方向が、正しくピントが合う方向か、あるいは外れていく

方向なのかをカメラが知ることができる。ならば、ピントが

合う方向にまっしぐらとし、目的地(すなわちピントが合う)に

近くなったら、ゆっくり細かく検出すれば良い、ということで、

無駄や迷いが無いため、ピントの精度、速度ともに向上する事が

原理的に可能となる。

残念ながらこの新技術を搭載した LUMIXは、私はまだ保有して

いない、いずれ中古が安価になったら購入したいと思っているが、

このシリーズ記事で紹介しているように、LUMIX G系のカメラは、

その優れたMF操作系を重視し、私はアダプター母艦として利用する

事がほとんどであり、現状、AFはほぼ使用していない。

まあ、各社とも新技術によりミラーレス機のAF問題を解決しようと

している。もし将来、AFがとても優れたミラーレス機が出てくれば

その特徴を生かしてAFレンズ母艦とするという事になるであろう。

それまではMFのアダプター母艦として使う方が効率的とも言える。

で、余談が長くなったが、ともかくK-01は、この段階ではAF機と

しての利用は苦しく、また後継機も出ていない(おそらく出ない)

そして予想通り、AFがシビアなマクロレンズと、AFが苦手なK-01の

組み合わせは最悪に近い。まあ、こういうケースがあるからこそ、

逆に、カメラとレンズの両者の欠点を相殺するような組み合わせ

とする事が望ましい訳である。

本レンズFAマクロ50mm/f2.8であるが、その無骨なデザインとは

裏腹に、描写力は一級品である。

これは私は銀塩時代、1990年代から使っているレンズであるが、

Z-1P,MZ-3やLXに装着して撮っていた頃から感じていた事だ。

その後、デジタル時代に入ってからも、*istDs→K10D→K-5と

各時代のデジタル一眼でずっと使い続けているレンズである。

PENTAX のFAレンズには流麗なデザインと感動的な描写力を持つ

FA Limitedが、31/1.8,43/1.9,77/1.8の3本存在している、

いずれのFA-Limitedも私は愛用しているが、それらの影に隠れ

本レンズを始めとするLimitedで無いFAレンズはあまり目立たない。

しかし、特にこの FA 50/2.8は捨てがたい性能であり、思うに、

AF時代の50mm標準マクロとすれば、ミノルタ、シグマと並び、

3本の指に入る名レンズであると思う。

まあ、K-01との組み合わせは失敗であったのだが、だからと

言って、本FA MACRO 50mm/f2.8の性能の優秀さは間違いない。

現代に繋がる後継機のDFAマクロ50/2.8は、所有していないが

レンズ構成、最短撮影距離も本FA50/2.8と同じことから、

コーティングや後玉のテレセントリック特性などが異なるだけで、

恐らく基本設計・性能は同一であろう。まあ、であればデザイン的に

少しましになったDFA版を購入するか、それとも、デザインは無骨で

あるが中古が安価なFA版を購入するかは迷いどころであろう。

ちなみに、私が1990年代にFA MACRO 50/2.8を購入した際は、

中古で24000円であった、発売からあまり年月がたってなかった

ので若干高価であったのだが、近年は20000円程度まで相場は

下がってきている、コストパフォーマンスは極めて良いが、

いかんせんデザインが・・という所であろうか。

----

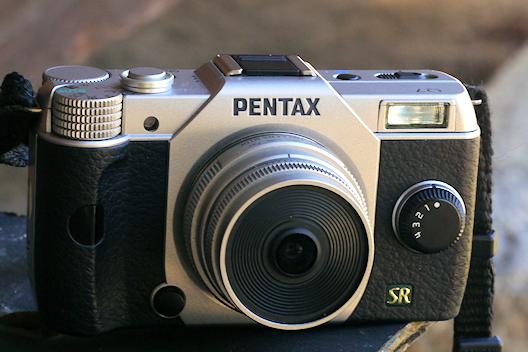

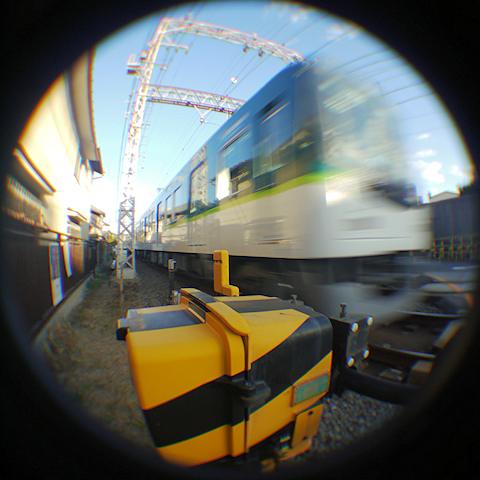

さて、次のシステム

カメラはNEX-3、Eマウント初号機、MF時(アダプター利用時)の

操作系に課題を持ち、AF単焦点レンズやトイレンズの母艦として

使うのが正解のカメラである。

しかし、こちらも今回は限界性能チェックとして、原則的には

有り得ない組み合わせのレンズを装着している。

レンズは旧CONTAX/KIEV用(Cマウント)のJupiter 9である。

Jupiter 9については、M42マウント版で第26回記事で紹介して

いるので、今回は詳細は割愛する。

まあ、簡単に言えば、独製ゾナーの設計をコピーしたロシアン

レンズで、ゾナー85/2同様に85mm/f2という仕様である。

M42版ジュピター9と同様に、こちらのCマウント版ジュピターも

プリセット絞り。ただし、その外観は大きく異なり、M42版は

比較的近代(1980~1990年代頃?)の製品であったのだが、

Cマウント版は、どうみても、それより20~30年は古そうだ。

まあ、製品寿命がとても長いロングセラーレンズであったので

様々な年代での製品があったのであろう。

M42版との一番の違いは最短撮影距離である。

M42では、0.8mであったのに、こちらは、1.15mと長い。

まあ、このレンズを装着できるレンジファインダー機の、

Kiev 4やCONTAX Ⅱ/Ⅲでのピント合致距離は、0.9~1.0m

が最短だったと思うので、1m程度の最短撮影距離となるのは

やむを得ないのであるが、それにしてもちょっと長めである。

NEX-3への装着は、CONTAX Cマウントと形状が同一の

NIKON Sマウント用のアダプターを使用している。

しかし、ここで大問題が発生。

まず、NIKON Sマウント用アダプターに、このCマウントJupiter9が

きちんと装着できないのだ、一応付くことは付くのであるが、老朽化

して重くなった C-Jupiter9のヘリコイドやプリセット絞りを

操作すると、レンズがアダプター上で廻ってしまい、すぐに外れて

しまう(汗)まあ、ロシアンレンズは工作精度が低いので個体差も

あり、また、Kiev4や19やらは、そのオリジナルのCONTAX Ⅱや

NIKON一眼と微妙にマウントが異なるので、完全に互換性が

あるとは限らないのだ、こういう事は良くある。焦ってみても

意味が無いので冷静に対処方法を考えてみよう。

すぐに解決方法はわかった、ピントや絞りを廻すとレンズが脱落

するのであれば、それらを廻さなければ良い(当然だ・・)

じゃあ、ピントも絞りも廻さずに写真が撮れるのか?

・・実は出来る、マクロっぽいレンズとしてしまえば良い。

まず、レンズが脱落しないように慎重に絞り値を調整、開放f2は

ちょっとボケ質破綻がしやすい事もあろうから、絞りをちょっとだけ

絞って、f2.5~f2.8あたりにする(注:プリセット絞りなので

無段階で絞り値を変更できる)そして、ピント位置も同様に慎重に

事前調整、ここでは、最短よりちょっと長めの1.2~1.3m程度に

合わせておこう。

そうしたら、後は、レンズが脱落しないように注意しながら、

被写体を見つけたら、後は自分が前後してピントを調整する。

ちなみに、そうしたフットワークは単焦点使いの基本的動作だ、

それで困ることは殆ど無い。そしてピントが合えば NEX-3の

ピーキング機能がそれを知らせてくれる、MF性能に色々課題を持つ

NEX-3ではあるが、条件さえ合えばピーキングはそこそこ使える。

こうして、ピントも絞りも動かし難いという最悪な条件のレンズも

難なくクリア。

まあ、かなりイレギュラーな使い方だし、この状態では、ボケ質

破綻の回避も簡単では無い、絞り値の変更を伴わずに、ボケ質

破綻を回避するならば、撮影距離、背景距離、背景の絵柄、

の3要素で回避するしか無い。

本レンズの製造時期は不明であるが、恐らく50年位前であろう、

さすがにフレアっぽいし、コントラストもシャープネスも低く、

性能的には問題ありだが、まあ、それらをさっぴいて考えれば

意外なまでに良く写る。けどまあ、現代において必要なレンズでは

無く、「全く」と言っていいほど不要であろう。

このレンズは2000年代前半に15000円ほどで中古購入、

勿論高価すぎたが、当時は、コシナ製の新品 Cマウント・レンジ機

BESSA R2C(過去記事で何度か紹介)に装着する望遠レンズとして

「必須である」と思っての購入であったのでやむを得ない。

まあ、現代における性能的な価値は3000円くらいであろうか。

----

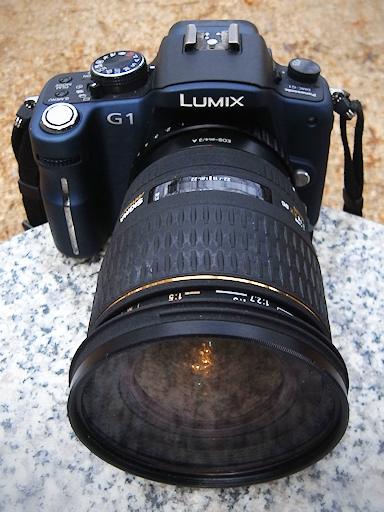

さて、次のシステム

カメラが、お馴染みマイクロフォーサーズ機 DMC-G1

レンズは、京セラCONTAX ディスタゴン25mm/f2.8である。

1975年のRTSと同時発売、その後、銀塩MF一眼としてのCONTAXの

歴史の期間(~2005年)ずっと販売されていた(後期型はMM対応)

CONTAX のレンジ機(旧CONTAX Ⅱ/Ⅲや京セラCONTAX G)での

広角は、対称型のビオゴンシリーズが名レンズとして著名だが、

一眼レフ用の広角ではミラーが邪魔して対称設計が出来ない、

そこでレトロフォーカス型として設計されたのがDistagonである。

ディスタゴンタイプは、コンタックス党のマニアにおいても、

21mm/f2.8MMの他は、あまり「神格化」されていない、つまり、

人気が無いという事とイコールである。描写力も平凡であり、

やはりプラナーやゾナーの方が知名度も描写力も優れている

という立場である。

けど、コンタックス党とは言え、システムを組む上では広角も

必要であろう、そうなると、ディスタゴンには、15mm,18mm,

21mm,25mm,28mm,35mmのレンズが存在するが、

15mmは高価すぎる、18mmはちょっと中途半端、

21mmは人気だが高価でかつ大柄、

28mmや35mmは平凡すぎて面白くない、

35mmにはf1.4という大口径版もあったが、大きいわりに

写りは平凡で、一時期使っていたが知人に譲渡してしまった。

結局、広角域は25mmの1本があれば十分で、この25mmという

焦点距離が他社ラインナップに無かった事も一因として、意外に

CONTAX党の間でも保有率の高いレンズだったかも知れない。

描写力であるが、銀塩時代はアンダー気味でのシャドウの締まりが

良いと言われていた、逆に欠点として周辺の解像度や光量が

落ちるとも・・

しかし、いずれもデジタル時代においては意味の無い評価だ。

まあ、CONTAXのレンズというと本能的にアンダーで撮ってしまう

のが銀塩時代からクセではあるが、だからと言って、デジタルの

においては、そのあたりはカメラ設定での調整範囲内である。

周辺の解像度低下も、センサーサイズが小さいμ4/3機であれば、

周辺がカットされて、何ら問題は無い。

余談であるが「画角2倍の法則」というのを昔から提唱していて、

これは、ズームではなく単焦点レンズを使う際、多くの被写体の

画角をカバーしようと思ったら、レンズの焦点距離を画角が2倍

位になるように持っておき、画角2倍に満たない範囲の被写体

では、その単焦点1本でなんとかカバーし、2倍となれば、

レンズを交換して対処する、という考え方である。

レンズの画角は、ほぼ焦点距離に比例するので、たとえば

広角28mm、標準50m、望遠100mmを持っていれば、それぞれ

カバーする守備範囲がかぶらず、うまく繋がるというイメージである。

で、厳密に計算すると、50mm標準を持っていた場合に、28mmでは

画角2倍には若干届かない(23mmくらいが2倍だ)のでCONTAXの

システムの場合は、28mmを持つよりも、50mmプラナーと25mm

ディスタゴンを持つほうが、なんとなく画角2倍理論にしっくりくる

ようにも思っていた。

ちなみに、この画角2倍理論には、個人的な好みの差があって

28mm→50mm→100mm→200mmという系列を好む人と、

そうではなく、

35mm→85mm→135mmという系列を好む層が

存在しているようにも思えていた。

35mm系列は50mm系列より若干広く、これはその個人が

どれくらいの画角をデフォルトとして被写体を捉えるかにより

差が出てくるのであろう。

ただしこれは銀塩時代の話であり、APS-Cデジタル時代となると、

焦点距離(画角)1.5倍相当で、これらの系列がそっくりひっくり

かえってしまう。なので APS-Cデジタル時代の初期に銀塩から

移行したカメラマンが「画角に違和感」を感じた多くの原因は

実はこのあたりの、デフォルト画角の個人差に依存していたの

ではなかろうか?と思ってしまう。

実のところ、私も35mm→85mm→135mm画角系列の方が

しっくりきていた口であり、50mm標準が75mmや80mmの画角

になってしまう事に対して、さほど感覚的な違和感を覚えなかった。

逆に50mmの標準画角をAPS-Cデジタルで得ようとしたユーザー

層が、35mmや30mmのレンズを買いあさった事を不思議と

思っていたものであった。

まあそれでもデジタル時代初期から10年以上を経過し、その間、

撮影技法も大きく変化した、広角をただ単に広い範囲の被写体を

平面的に撮影するとう技法も、デジタル時代にはメインとなる

方向性ではなく、広角による様々なアングルの自由度をむしろ

重視するようになってきている。

Distagon 25mm/f2.8 の購入価格だが、1990年代後半で

45000円であった、これは正直高い(汗)

まあ、CONTAXブランドが神格化されていた時代であったので、

多少高いのはやむを得ない感もあったのだが、現代の感覚で

あればコスパがかなり悪いように感じてしまう。

デジタル時代に入ってから少し相場が下がったが、その後また

じわじわと高騰、現在の相場は、やはり5万円程度はしてしまう。

悪いレンズでは無いが、最新のAF25mm単焦点レンズが安価に

流通しているので、ここまで値段を出す事は少々考え物である・・

ちなみに、購入価格の高いレンズであったので、保護フィルター

も高品質のものを装着している。

私は「保護フィルター5%の法則」というのを昔から提唱していて

つまり、保護フィルターの価格はレンズの購入価格の5%を

超えてはならないという自身のルールである。

1万円のレンズでは500円の中古フィルター、3万円のレンズで

1500円の新品フィルター、このレンズは45000円であったので、

2250円までOK,なので高級保護フィルターの中古をそれ位の

値段で買って装着している。

----

さて、今回ラストのシステム

カメラは LUMIX DMC-G5、1万円台と安価な中古価格ながら、

高い基本性能とGシリーズ譲りの優れた操作系の高コスパ機だ。

私の場合、ノクトン用および望遠アダプター母艦として使っている。

レンズは、フォクトレンダーAPO LANTAR (アポランター)

180mm/f4 SLである。

フォクトレンダーSLシリーズとは、コシナ社がフォクトレンダー

ブランドを取得した1999年以降、銀塩一眼レフ用に、高品質な

MF単焦点を何本か発売したものである。本レンズは後発の方で

2000年代前半の発売だったと思う。

SLシリーズは、当初多くのMFマウントで発売されていたが、

その後、一時期はニコンFとM42版のみとなり、現代では

CPU内蔵レンズのⅡ型として、ニコンFやキヤノンEFマウント版

が販売されている。ちなみに全てのSLレンズが継続販売されて

いる訳ではなく、本180mm/f4や、

第2回記事のカラーヘリアー75mm/f2.5SL、

第23回記事のマクロアポランター125mm/f2.5SL等、

惜しくも生産中止になってしまったSLレンズも多い。

このレンズの最大の特徴は小型軽量である事だ。

10年ほど前の本ブログの記事でも、当時はOLYMPUS E-300

という初期のフォーサーズ一眼に装着し「最軽量望遠システム」と

謳っていた事もあった。

最軽量と言うのは、フォーサーズや現代のμ4/3機に装着した

場合に、360mm相当の画角の望遠レンズとして使える事、

銀塩時代は、なかなか300mmを超えるレンズは一般的では

なかった事と、あったとしても大きく重く高価であった事等が

その理由となっていた。

現代においては、ミラーレス機やコンパクト機に特化した小型の

望遠レンズ、あるいは高倍率ズーム、またはデジタルズーム等で

300mm相当を超える画角のシステムも珍しくない。

まあ、単焦点であるので、360mm相当というのは、さすがに

ちょっと長すぎるので、被写体を選ぶのは少々難しい。

しかし、第二の特徴として、最短撮影距離の短さがある。

最短1.2mは、180mm望遠としてはかなり優秀な方であり、

撮影倍率として1/4倍を実現している。

μ4/3機においては換算1/2倍となるので、これはもう望遠マクロ

レンズと思っても差し支えない、こうなると、360mmという

長すぎる換算画角はあまり気にならなくなり、ワーキング

ディスタンスの長い望遠マクロの感覚で被写体を探す事ができる。

ボケ質の破綻は若干発生するが、その頻度は低い。

但し開放f値が暗めな為、ボケ質破綻回避の為に絞りを調整

しようとすると、2段絞っただけでf8となって、今度はシャッター

速度低下や手ブレが気になりだす。DMC-G5には内蔵手ブレ

補正機能は無いので、そのあたりは注意する必要がある。

絞り設定の自由度が制約されるので、近接撮影時の被写界深度

調整と、ボケ質破綻回避の両者の目的を並存させるた為の、絞り値

変更をするのは困難となってくる。実質的にはアンコントーラブル

(制御不能)と思っても良いかも知れない。

さらに余談だが、AUTO ISOという機能は曲者であり、レンズの

焦点距離情報が伝わらないアダプター使用の状態では、AUTO ISO

にしていると、1/60秒あたりの低速シャッターでも「そのまま

撮れるだろう」とカメラが判断してISO感度が上がらない場合が

殆どだ、しかしこのレンズは換算360mm、原則論から言えば、

1/360秒以上の高速シャッターで常に撮る必要がある、その為、

望遠レンズ使用時には、AUTO ISOには頼らず、換算焦点距離分の

1秒を確保できるように、手動でISOを調整する必要がある。

加えて、G5搭載のデジタルズームやデジタルテレコンを用いる

場合はさらにシャッター速度を上げないと手ブレが厳しい。

つまり、ISO感度をさらに手動で上げる必要があるのだ。

こういう事からも、ISO感度を常時直接変更可能な専用ダイヤル

の必然性を昔から説いているのだが、現代にいたるまで、ISOが

直接変更できるカメラは数えるほどしかない。

デジタルズームを少しかけてみた、やはり遠距離の野鳥などは

数百mm程度の超望遠域では足りず、1000mmオーバーの

超々望遠域が必要となってくる。

先般からG5を用いて、1000mmはもとより最大6400mmという

手持ち超々望遠撮影を試してはいるが、まあ、1500mmを超えると

さすがにファインダー内で被写体が暴れまくるため、フレーミング

すらままならない。この焦点域で手ブレ補正がどこまで効くかは

やや疑問ではあるが、いずれ手ブレ補正内蔵のμ4/3機を入手して

試してみるとするか・・

アポランター180mm/f4は、用途も限られており、また、他のSL

シリーズレンズに比べ、感動的な描写力というのも無い為か、

情報や口コミもあまり多くなく、結局短期間で発売中止となり

流通本数が多くない、このため、現在では中古も極めてレアであり、

まず見かけないと思われる。

私は、このレンズは発売直後の2000年代前半に新品購入している、

価格は5万円台前半とちょっと高価すぎた(汗)

まあ、新品なのでしかたない、そう簡単に中古が出るレンズとも

思えなかった訳だ。

その後2000年代後半になって、生産中止による在庫処分で新品が

結構安価に出ていた頃があった、当然2本もいらないレンズで

あったし、マニアの友人達にもあまり薦めることはなかったが

友人の1人が購入「軽量だし、写りもさほど悪くない」と

結構気に入っていた模様であったが、まあ、彼はSLシリーズの

レンズを殆ど所有しているヘビー級のマニアであったので、

私が黙っていても結局買ったであろう・・

もしポンと中古が出てきて、それが2万円台とかであれば、

お買い得感があるかも知れないマニアックなレンズである。

次回シリーズ記事に続く・・