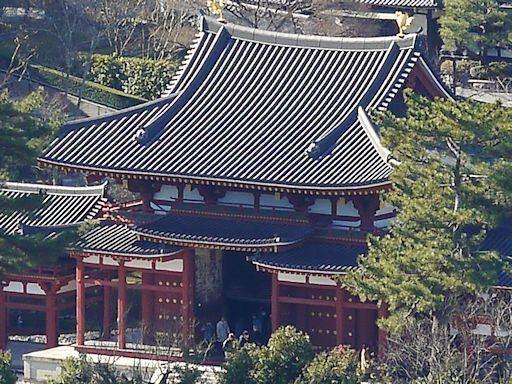

京都府八幡市(やわたし)の石清水(いわしみず)八幡宮は、

年間参拝者数100万を超え、日本全国の初詣参拝者数

ランキングでも、10位台に入る著名な神社である。

「やわたの八幡さん」として親しまれているこの神社は

男山(標高143m)の山上にあり、古くは「男山八幡宮」と

呼ばれていたようだ。

一般的に石清水八幡宮に参拝するには、京阪電鉄八幡市駅から、

「男山ケーブル」に乗り換えるのであるが、健脚の、あるいは

信心深い参拝者は、徒歩で長い階段(表参道)を上る人も多い。

私はこの神社に行く際には、一般にはあまり知られていない

「男山散策路こもれびルート」を使って、歩いて行く事に

している。今回は、その「こもれびルート」についての

紹介記事だ。

京阪八幡市駅を降り改札を出ると、通常の参拝客は、係員の

誘導に従って、右手方向にある「男山ケーブル」乗り場に

向かうのだが、年始の時期は非常に混雑する。

ケーブルカーの出発間隔は、通常30分間隔(毎時15分/45分)

なのだが、混雑する場合は適宜出発間隔を短くするなど

フレキシブルな運用の模様だ。

ケーブルに乗らない参拝客は、駅改札を出て左方面、

岩清水八幡宮の「下院(頓宮)」に向かう。

土産物屋や飲食店が並ぶこのあたりから、鳥居を抜けると

頓宮、そしてその先に表参道(徒歩参拝ルート)がある。

表参道の長さは1km弱程であるが、延々階段が続く登りで

一般の人の脚力では50分前後はかかってしまう事であろう。、

以前この表参道で、家族で参拝に来ていたらしきシニアの

男性が途中でヘバって「もう二度と来ないぞ」と叫んでいた

事を思い出す。

で、その表参道を通らないのが「こもれびルート」である。

上写真の鳥居の前を通り過ぎ、右手方向に進む。

道がわからないと不安という場合は、八幡市駅の観光案内所

で「八幡観光マップ」を貰ってると良いであろう。ただし、この

「こもれびルート」については、一応書かれてはいるものの、

あまり細かい情報は載っていない。

さて、少し歩くと「神応寺」の山門が見えてくる。

この山門をくぐるのだが、そこに寺の本殿は無く、階段を

上ったところとなる。

この階段は少々きつい、でも、数分で登りきると思うので、

ちょっと頑張ってみよう。

「こもれびルート」は全長1.3km、徒歩で約40分と書かれて

いるが、実際にはアップダウンがあるので、もう少し時間も

かかるし、駅からの距離や神社境内の中の距離もあるので、

長さも、もう少し長いと考えておくのが良いであろう。

観光マップは実はあまり必要ではなく、こもれびルートには

数十mおきに、道しるべが整備されているのだ。

道標に書かれている「鳩ヶ峰」とは、男山の別名。

ちなみに、山上の岩清水八幡宮には鳩が祀られていて、

「鳩みくじ」や、「御朱印」も鳩で、八幡宮の「八」の字が

鳩の形をしている。

それと「ルクセン」とは何ぞや?と思うかもしれないが

これは「レクリレーション・センター」の事であり、

男山山上にあり、テニスコート、フットサル、キャンプ場

などの設備を保有している。

で、この道標を辿っていけば、道を間違える事は無い、

というか、この「こもれびルート」の道以外の周辺の土地は

民有地との事で、ロープなどで入れないようになっている

場所が殆どであるから、道は間違いようが無いのだ。

っして、私がこの「こもれびルート」を推す最大の見せ場が

この先にある。 スタート地点からおよそ10分、もう少し

だけ階段を登ってみよう。

そう、この場所だ。

このルートは、男山ケーブルのトンネルの上にあり、

高い場所を走る印象のある「ケーブルカー」を見下ろす事

が出来る珍しいスポットである。

おまけにここは、ケーブルカーのすれ違いポイントとなって

いるのでさらに楽しい。ただし、完全にぴったり同じタイミング

で、すれ違う事はなく、わずかにずれてしまうので、2台の

ケーブルカーが並んでいるように撮るのは難しいとは思う。

この正対ポジション以外にも、この周辺に、もう2アングル程

ケーブルカーが撮れるポジションがあるので、お好みで・・

また、この場所からは、遠く八幡の鉄橋を渡る京阪電車を

見る事もできる、つまり、15分ほど歩いただけで、すでに

かなりの標高に達しているという訳だ。

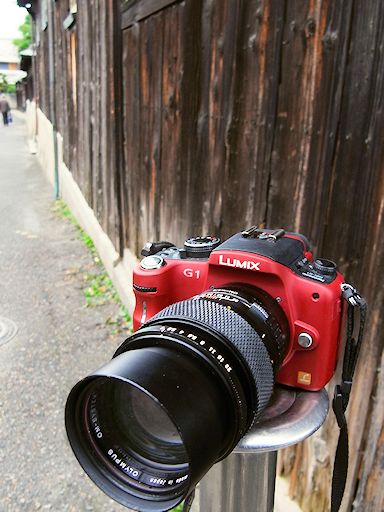

なお、半分山登りに近いので、あまり大げさなカメラ装備は

邪魔になるだけだ。コンパクトか小型ミラーレス機1~2台で

十分であろう、ただし、若干望遠が効く(200~300mm相当)

カメラの方が、ケーブルカーを撮る際には良いかも知れない。

また、このポイントに来る時間も問題だ、前述の通り

通常はケーブルカーは毎時15分および45分発であるので、

この場所に到達するまで約2分、すなわち毎時17分または

47分に、このポイントに居る必要がある。

けど、年始など繁忙期は、恐らくケーブルは15分間隔で出発

するだろうから、最長15分程度待つだけでケーブルを見る事が

できると思う。

さて、もう目的は済んだ、このまま降りても良いのだが(笑)

せっかくなので、岩清水八幡宮を参拝して戻るとしよう。

ここからの「こもれびルート」は、完全な山の中だ・・

冬場でも少し汗ばむほどであるが、「もう二度と来ない」と

思うほどにはキツくはない、むしろ、最初の神応寺の階段を

登りきった後では、拍子抜けしまうほどゆるやかな登りだ。

まあ、たまにちょっとキツい階段もあるが、せいぜい標高が

143mの低山なので、山登りというよりはハイキングに近く、

子供やシニアでも大丈夫であろう。

ケーブルカーのところでちょっと時間待ちをしたので、

およそ30分ほどかけて、「男山」の頂上に到達。

見晴らしが開けている訳ではない、景色が良いのは先程の

ケーブルカーポイントの場所だけであり、あとはほぼ全て

山の中という景色ばかりだ。

この頂上には、ベンチなどもあり、ちょっと休憩する事も

出来る。ただしトイレは無いので、行きたくとも岩清水八幡宮に

着くまで我慢するしかない。そうならないように、八幡市駅で

済ませて置くのが良いであろう。

この場所が八幡市最高点、と記されているが、確かに八幡市

には、この「男山」だけ、ポコんと盛り上がっているイメージ

であり、他に山らしきものは無い。

ちなみに、男山の北側は、川となっていて、このあたりが

有名な「三川(さんせん)合流」地点、すなわち、大河である

桂川、宇治川、木津川が、ここで合流して「淀川」となって、

大阪湾まで流れそそぐ場所だ。

三川合流地点は、京阪電車の鉄橋も複雑にかかっているので

鉄道マニアであれば、それを見るのも楽しいだろうし、

また、三川のうち、宇治川と木津川が合流する堤防部分は、

「背割(せわり)」と呼ばれて、桜の名所である。

長さ1.5kmにおよぶ桜のトンネルは必見であるが、近年は

ここも一般に広く知られてしまい、混雑が酷くなり残念だ。

すいている状態で花見をするには、ちょっとしたコツが必要だが

まあ、一極集中しそうなので、詳しくは書かないでおこう。

三川合流をさらに北に、桂川の向こう岸が、有名な「天王山」

である、そう、「本能寺の変」の後、羽柴秀吉が明智光秀を

破った「山崎の戦い」の場所である。

(明智光秀に関しては、2015年に記事を書いている)

さて、この頂上からは下るばかりだ。

そして、最後にちょっときつい下りの階段がある。

この長い階段を下りきったところが、前述の「ルクセン?」

つまり、「レクリエーション・センター」となっている、

そしてその先は一般車道だ。

一般車道は、岩清水八幡宮に車で参拝する人が多数居るため

かなり車どおりが激しい、歩道も無いので注意が必要だ。

この場所はまだしも、混雑する秋の京都などでは、自家用車

の使用が庫通渋滞を引き起こして大問題となっている。

車社会とは言え、誰しもが同じ場所に同じ時期に行きたがる、

そして、せめて公共交通を使えば良いものの、車でないと移動

できないと言う。それが体が弱いからとか言うならまだしも

「道がわからないからタクシーを使う」「車で送ってもらう」

とか、そんなつまらない理由である事が殆どだ。

道なら事前に調べてくれば済む話であり、あるいは観光案内所で

聞くとか、スマホを持っているならば、それを活用すれば良いだけだ。

そして、いつも他人と同じように行動して、混雑する場所にばかり

行く事についても、何も疑問に思わないのであろうか・・・?

で、車での参拝はもとより、加えて、この場所の少し先には、

別のハイキングルートである「ひだまりルート」との合流地点が

ある。そのルートの先には「松花堂弁当」で有名な、松花堂

(しょうかどう)があるため、シニアを中心としたハイカーが

非常に多い。

ハイカーも単独で歩いているのであればどうという事は無いの

だが、シニアなどはグループで数十名単位で歩いている場合が

良くあり、今日もその一団にぶち当たってしまった(汗)

ビギナーハイカーグループは、統制がとれておらず、先頭の

人しか道を知らないという状況が殆どである、周りにも目が

行き届かず、おまけに車道などでも一般車を意識しないため、

ちょっと困った状況である。

ペチャクチャと話ながら、デタラメに歩いているので、彼等を

避けた一般車に、こっちが当てられたらそれこそ目も当てられ

ないので、しばらく待って一団をやりすごすとしよう。

そもそも「他人についていくだけ」という自主性の無いスタンス

そのものが大嫌いなのだ、一団の近くを一緒に歩く気などには

毛頭なれない・・

さて、ここから先は岩清水八幡宮の境内だ、

数年前、初詣ポイントとしては比較的すいているか?と思って

三ケ日に参拝してみたが、酷い混雑であった。さすがに全国

十数位の初詣スポットである(後で調べてわかった)

中には「とりあえず有名神社で初詣」という自主性の無い輩も

非常に多い事であろう、大阪の住吉大社や京都の平安神宮等も

酷いもので、何百万人という初詣客が訪れるのだ。

そういう所には、混雑するという理由以外でも、心情的にも

まったく行く気がしない。私がいつも言う「一極集中」は、

それすなわち「良くないものである」という認識なのだ。

で、今回は三ケ日を大きく外しているので、人出も一段落して

いる、まあ、快適に参拝が出来る状況ではある。

さて、参拝を済ませたら下山するだけだ。ケーブルカーで

降りる事も勿論できるが、登りならともかく、下りはちょっと

勿体無い。なので、表参道を降りていくとしよう。

表参道は、三ケ日の間とかは、登りのみの一方通行となって

いる場合もある模様だが、松の内も明けてしまえば、特に

問題なく降りることができる。

下りは15分ほどしかかからず速いのであるが、連続する

階段は、下りでも少々足に負担がかかる。登りはさすがに

ここはしんどいであろう、オジサンが「もう二度と来ない」

と叫んだ気持ちもわかる。そして、たいてい、途中でへばって

座り込んでいるシニア(あるいは若い人でも)を見る事がある、

混雑する三ケ日などで、その状態だと通行に迷惑であろうが

まあ、今日はほとんど人出も無い状態なので問題は無い。

もう10年ほど前だったか?ここで野生のサルを見かけた

事がある、当時は野生のサルと言えば、大阪・箕面などで

観光客の食べ物を狙って寄ってくるとかで問題になったが、

それでも箕面の滝は山の中である、都会からほど近い場所で

野生動物が出るのは珍しい、と思っていたのだが・・・

その後、近年になると、関西のニュータウンなどでも

サルはもとより、野生のイノシシなど、様々な野生動物が

出てきて話題になるケースが増えてきた、動物の生態系が

変化してきているのかも知れない。近年の自然環境の変化

(たとえば異常気象、大雨等)は、昔とは比べ物にならない

状況となっているが、なんだか色々な面で自然が大きく

変わってきているように思えてならない。

下りはさすがに速い、もう八幡の町並みが見えてきた。

このあたりはちょっとした古い町並みであり、寺や神社も

点在していて散策するのも良いであろう。

「こもれびルート」を登り始めた時点から、まだ1時間半

程である、散歩というには少し物足りない時間(距離)だ。

こちらは「飛行神社」、明治時代の「二宮忠八」を

祀っている。彼は航空機研究者であり、

「ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物」

として知られている。しかし、資金や周囲の不理解により

実際に飛行機を作ってそれに乗ることは出来なかった模様だ。

なお、「飛行機(器)」とは、二宮忠八が命名したとの

事である。

この神社には、F-104戦闘機のジェットエンジンや、上写真の

零戦(零式艦上戦闘機、いわゆるゼロ戦)の墜落機のエンジン

などがあり、飛行機マニアが訪れたり、現役パイロットが参拝

したりもしている。

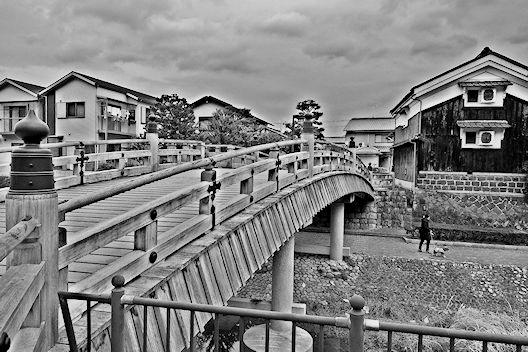

こちらは、安居(あんご)橋。何度も来た事はあり、ずっと

「やすい」橋だと思っていたのだが、今回、欄干を見たら

「あんご」橋と書いてあったので、ちょっと驚いた。

観光用の橋ではなく、実用の橋であり、歩いて渡ることが

可能である(車は通れない)

大阪の「住吉大社」や滋賀の「多賀大社」の太鼓橋のように、

滑り止めの木材が橋の傾斜が急な部分についている。

この他にもちょっと足を伸ばせば、前述の松花堂や、

桜の季節には、背割(せわり)桜、さくら近隣公園、

さらには「流れ橋」(2016年現在では、流れたまま・・)

戦国大名「筒井順慶」が日和見をしたといわれる「洞ヶ峠」

など、八幡市に見所はいくつもある。

まあ、この「こもれびルート」を使って、岩清水八幡宮の

参拝だけであれば、1時間半~2時間もあれば余裕で廻れる

であろう、今回も色々寄り道をしながらであったが、それでも

2時間ちょうどくらいの時間であった。

帰路は京阪電車が便利であろう、京阪といえば「無料特急」の

利用が一般的であるが、八幡市駅には特急は止まらないので、

準急などを使う必要がある。ちなみに京阪電車は正月ダイヤ

(三ケ日)の期間は、伏見稲荷、岩清水八幡宮という著名な

初詣スポットの参拝客を見込んで、普段はあまり走っていない

「急行」が頻繁に出ている、急行であれば八幡市や伏見稲荷駅

にも停車するので、大阪方面(あるいは京都方面)からの

アクセスも容易であろう。

ということで、今回記事は「男山こもれびルート」の紹介まで、

次回また、ちょっとマニアックな関西のスポットの紹介をする

こととしよう。