2020年10月4日(日)に滋賀県大津市、滋賀県立琵琶湖

漕艇場にて開催された「第14回びわ湖ドラゴンボート

1000m選手権大会」(以下、1000m大会)の模様より、

後編。

![_c0032138_12120279.jpg]()

系のボート競技の大会が中止となってしまった中、

滋賀県の「びわ湖」で、今年初めて行われたドラゴン

大会であり、恐らくは今年最後のびわ湖でのボート系

大会でもあろう。(注:大阪地区では、11月1日に

「大阪府民スポーツ大会・ドラゴンボートの部」が

実施される予定だ)

そして、本大会はコロナ対策により、自由に大会が

開催・運営されている状況では無く、様々な自主規制

が課せられている。

本観戦記事の前編では、本大会に関わる様々なコロナ

対策の手法が記載されているので、来年以降での各種

大会の開催時にも、参考になれば幸いだと思う。

さて、本後編記事では、前編で全く記載できなかった

レースの模様について紹介していく事としよう。

また、記事後半では、滋賀県ドラゴンボート協会

(SDBA)が、今後の大規模大会の開催に備えて準備

している、ドラゴンボート専用の新しい「艇庫」に

ついても紹介をしておく。

![_c0032138_12120255.jpg]()

が改装工事中である為、昨年は開催が出来なかった。

(2019年の工事中止の他に、大会初期と2017年の

2回が台風で中止となっている)

まあ、今年もまだ改装途中ではあるのだが、大会を

実施する為の最低限の設備は使用可能な状態である。

では前回、一昨年(2018年)の本大会の結果

(レース成績)をここに記載しておく。

【オープンの部】

1位:池の里Lakers!(滋賀県)

2位:IHI相生(兵庫県)

3位:龍衛者(どらえもん)(滋賀県+愛知県)

注:「池の里Lakers!」(滋賀県、冒頭写真)は

本大会では、2009~2010年、2013~2016年が

全て準優勝で、「万年二位」だと(口の悪い私から)

揶揄されて(=からかわれて)いたのだが・・

2018年、ついに本1000m大会での初優勝を遂げた。

なお、「池の里Lakers!」の、この時点までの優勝

回数5回は、全て「ペーロン」と名前が付く大会で

あったので、この6度目の優勝が、初めての

「ドラゴンボート」大会での優勝である。

また、2位の「IHI相生」(またはチーム名が異なる

場合もある)は、2014~2016年が三連覇で、

2017年は台風中止であったが、四連覇を目指して

いた、長距離に滅法強いチームだ。(詳細後述)

3位の龍衛者は、滋賀の「龍人」(どらんちゅ)

と、愛知の「闘龍者」(とうりゅうもん)のコラボ

チームである。なお、その後の時期においては、

滋賀(龍人)+愛知(闘龍者)+静岡(うみひ)の

とても珍しい「広域コラボ」を組む時もあった。

【(男女)混合の部】

1位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ(滋賀県)

2位:未来バケッ吹(大阪府)

3位:乗せてはさんでミックスSand(大阪府)

注:前回優勝の「琵琶ドラ」(滋賀県、連覇中)は、

本大会でもダブルエントリーしている。前編記事で、

本大会での「琵琶ドラ」の写真を複数掲載している。

なお、2位、3位のチームは、大阪府協会(OABA)

所属の複数のチームでの混成メンバーからなるが、

今回は、前述のように越境参戦自粛となっている。

【グランドシニアの部】

(注:例年、本大会に併設されているが、正式には

別の大会という扱いだ)

1位:Rスポーツマンクラブ(大阪府)

2位:池の里Lakers!(滋賀県)

3位:小寺製作所A(滋賀県)

注:今年はグランドシニア(大会)は中止である。

![_c0032138_12120311.jpg]()

滋賀県・京都府に本拠を持つチーム限定の参加と

なっている。(越境参戦を減らす為だ)

なので、本大会での強豪である、相生(兵庫)や

大阪のチームは、今回は参戦していない。

下写真は、地元滋賀県の「GPO」チーム。

今年からチーム旗を、メンバーのデザインの物に

変更したとの事だ。

![_c0032138_12120305.jpg]()

あえて記載していない。その理由であるが・・

本会場は、下流の水門(やダム)等の開閉による水流

の影響を受けやすく、長距離戦(1000m)である事も

あいまって、毎年の大会で、20秒~最大50秒もの

(優勝/入賞)タイム差が生じる場合があるからだ。

また、今年はコロナ対策により、20人艇を用いた

10人漕ぎ(=漕手の社会的距離確保である)となって

いる。加えて、2年前の使用艇と今回の艇は、まるで

仕様が異なり、新型艇は重量も旧艇の1/3程度しか

無いので、ますますタイムの比較は意味が無い。

(下写真は、2年前の前回大会での使用艇)

![_c0032138_12121511.jpg]()

2020年10月4日(日)の琵琶湖において・・

大津市の最低気温約20℃、最高気温約25℃

と、暑くも寒くも無く、快適な気候だ。

湿度は約70%前後、数字だけ見ると高いが、

蒸し暑いという訳では無い。

一昨年は、長袖の選手も多かったが、今年は、

ほぼ全員が半袖で過ごしている。

風速は約1m以下で、ほとんど無風である。

琵琶湖の水位は約-34cm(これは、この時期に

おいては、雨が多い「洪水期」であるから、

琵琶湖の基準水位は-30cm迄に調節されている)

この事は、あまりレースには影響は無いであろう。

会場下流の「南郷(瀬田川)洗堰」の放流量は、

約15立法m(トン)/秒(=非常に少ない)である。

また、さらに下流の「天ヶ瀬ダム」の放流量も

約15~16立法m(トン)/秒と、これも少ない。

(これらは、琵琶湖増水時や台風襲来前後等では、

約750立法m/秒と、50倍にも増える場合がある)

すなわち、瀬田川に殆ど放流していない状態であり、

琵琶湖の湖水は、その「全て」が瀬田川に集中して

流れていくから、そこが止まっているので、本大会の

会場においても湖水の流速は極めて遅い。

(=これは、レースの観点からは無視できる。

すなわち、水流や風の影響は全く無い)

こういう環境条件(暑くて、水が流れていない)で

良く課題となる「藻の発生」は少なく、すなわち、

ボートにおける、パドル(櫂)や舵を「藻」に取られ

て遅くなる影響は殆ど無く、レースを実施できる。

つまり、ほとんどが理想的な環境条件な訳だ。

私も、長年(15年間以上)のドラゴン・ペーロン系

大会を観戦していて、数百の大会での、万に近い数

のレースを見てきてはいるが、ここまで条件の良い

大会やレースは珍しいと思う。

参加チームも運営スタッフも、ベテランばかりだし、

コロナ対策はともかく、レースの運用上においては

トラブルは全く起こりそうも無い。この分だと

レーススケジュールも、大幅に「巻き」(前倒し)

になる(順調に早く終わる)事が予想される。

(注:他の一部の大会では、イベントの商業的

観点(例:観客の集客)の面からも、あまりに

早すぎる終了は推奨されないケースがある。

(→せっかく大会を見に来たのに終わっている等)

ただ、本大会の意義や状況、しかもコロナ禍の中で

の開催であるから、早目の終了は、むしろ望ましい)

![_c0032138_12121527.jpg]()

限定(少数チーム限定)でありながらも、強豪の

ベテランチームが勢ぞろいしている点がある。

【オープンの部】(漕手の男女性別無関係)では、

「琵琶湖の三国志」と私が呼んでいる、地元強豪

の3チーム、すなわち、「池の里Lakers!」

(前回2018年大会優勝、冒頭写真)および、

「小寺製作所」と「龍人(どらんちゅ)」

(注:本記事2枚目の写真で、後者2つのチーム

が直接対戦)が勢ぞろいしている。

「琵琶湖の三国志」は、過去十数年間の間、

琵琶湖での、各ドラゴン&ペーロン系大会において

数々の名勝負を繰り広げ、その中には後年にまで

語り継がれる「激闘」のレースもあった。

「びわ湖高島ペーロン大会」では、数年前の3年間で

上記の3チームが順番に優勝、という事もあった。

その当時の同大会では「優勝チーム予想(投票)」

という制度があったのだが、私もそれに投票するのに

毎年、それら3チームの名前を順次書いた事もある。

1度、「池の里」に投票した大会では、見事的中と

なったのだが、「正解者の中から賞品は抽選」と

なって、数回の抽選の当選者が、全員「池の里」の

選手達となって、「インチキだ~! 選手は権利

無しだろう!?」と、冗談で文句を言った事もある。

![_c0032138_12121573.jpg]()

超強豪「IHI相生」(兵庫県)が、オープンの部に

参戦していれば、さらに大会は混戦模様となって

観戦の立場からは興味深いのだが、あいにく前述の

ように、コロナ対策で「滋賀県・京都府」チーム限定

大会であるから、「IHI相生」は今年は不参加である。

「IHI相生」(2つ上の一昨年大会での写真)は、

そのチーム名の通り、兵庫県相生地区出身である。

その地域で、百年以上もの長い長い伝統を持つ

「相生ペーロン競漕」での、最初期からの立役者で

あり、現在においても、依然、同大会での「Ⅰ部」

(=実力入れ替え制での最上位カテゴリーである。

サッカーJリーグにおける、J1/J2のようなものだ)

に位置する強豪チームだ。

「相生ペーロン競漕」は、決勝900m戦の長丁場で

あり、同大会の伝統的な使用艇は大型で舷側が高く、

それを速く漕ぐには、漕手達はパドル(櫂)を

高い(舷側の)位置から、ほぼ垂直に水面(海面)

に落とし込むように入水し、そこから、思い切り、

後ろに引き、それを推進力とする漕法、いわゆる

「ストローク漕法」である事が有利な模様だ。

(注:これを、個人的には「相生ペーロン漕ぎ」と

呼んでいる。「相生ペーロン競漕」での強豪チーム

かつベテランの選手達(非常に長期に渡り、同大会に

参戦を続けているチーム)の中には、そういう漕ぎ方

をする漕手達が多い。まあ「IHI相生」は、その代表格

のようなチームである。

下写真は、一昨年2018年に本会場で開催された

「グランドシニア大会」に出場した「IHI相生」の

ベテラン漕手達による「相生ペーロン漕ぎ」の模様。

非常に高い位置からバドルを入水する特徴的な漕法だ。

同チームにおいても、若手の選手達よりベテラン選手

で特に、この漕ぎ方の傾向が強い)

![_c0032138_12121509.jpg]()

ドラゴン艇は舷側が低く、しかも、レースは短距離戦

(200~250m)が多く、漕手達は、やや前傾姿勢から

手数を多く繰り出して速い回転数で漕ぐ「ピッチ漕法」

が主流となっていて、ペーロン漕ぎやストローク漕法

とは、ずいぶんと異なっている。

で、本大会は、国内ドラゴンボート大会最長の

1000m大会である。

現在ドラゴン界で主流の、手数で漕ぐ「ピッチ漕法」

では、この長距離(時間は、およそ5分間にも及ぶ)は

正直、選手達の体力や瞬発力は持たないであろう。

よって、基本的には、長時間、安定した漕ぎが出来る

ペーロン漕ぎやストローク漕法の方が、本大会では

有利なのだと思われる。

事実、「琵琶湖の三国志」のような、ベテランチーム

であっても、本大会への参戦を開始した十数年前では、

皆、「ピッチ漕法」で長距離を漕ぎきろうとしても

持久力が持たず、1000m戦の終盤では、ヘロヘロと

なって、見るも無残な状態であった。

しかし、そこから10年以上が経過し、選手達は皆

年齢を重ねて体力も落ちているはずなのに、むしろ

終盤でもペースは落ちず、トータルでのタイムも

(水流の影響は強いが)平均的には向上している。

それは何故か? 恐らくだが、彼らは長距離戦に向く

漕法に、少しづつ改良していっているのであろう、

その究極は(相生)ペーロン漕ぎなのだろうが・・

「琵琶湖の三国志」が、ペーロン風漕ぎを取り入れて

いける理由の1つとしては前述の「高島ペーロン大会」

の存在が大きい。その、高島ペーロンでの使用艇は、

相生ペーロン艇を参考に、少しだけスケールダウンの

設計をした中大型艇であるからだ。

で、高島ペーロンでは「琵琶湖の三国志」チームは

参戦初期は、ヘロヘロの漕ぎであったのだが、数回の

出場後は高島ペーロン艇にも慣れ、それぞれ3チーム

とも毎年順次優勝した事は、前述の通りの歴史だ。

![_c0032138_12122273.jpg]()

における、「伝説」とも言われる、「三国志」チーム

の準決勝戦および決勝戦の熱戦より。→未公開写真)

また、琵琶湖で行われる様々なボート系の大会は、

大会毎に、大きく使用艇の仕様(構造やサイズ等)が

異なる。だから、きっと「琵琶湖の三国志」チーム

等は、艇の種類、あるいはレースのレギュレーション

(例:レース距離や、直線のみかターン有りか?等)

に応じて、漕ぎ方を変えていくスキル(技能)を、

長年の各種の大会の参戦により、意識的か無意識か、

習得していっているのだと思われる。

これは、各(三国志)チームのレースの模様を、過去

十数年間での、百を超える彼等の参戦大会における

千を超えるレースの観戦撮影を、私は続けているので

だいたい、そんな様子である事がわかる訳だ。

(が、もしかすると、彼等は気付いていないかも・・)

![_c0032138_12122285.jpg]()

チームを中心とする優勝争いが、大きな注目点だ。

(参考:三国志チーム中、「池の里」のみ本大会で

優勝経験があり、「小寺」と「龍人」は未勝利だ。

特に「小寺製作所」(上写真)は、長距離戦に苦手

意識がある模様だが、他大会での500~600mの

中距離戦で「小寺」は複数回の優勝経験があり、単に

「長距離が苦手」という感覚だけなのかも知れない)

![_c0032138_12122234.jpg]()

では、連覇中の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

に注目だ。(上写真)

ただし、今回は「琵琶ドラ」はダブルエントリー

(2チームでの分割参戦)となっているので、漕手の

パワー配分にも影響があり、そもそも女性漕手の比率が

とても高い模様だ。

どちらかと言えば、連覇を狙うというよりも、純粋に

参戦を楽しむ、という雰囲気が見られる。

![_c0032138_12122219.jpg]()

「すいすい丸」(上写真は、昨年11月の宇治川

体験乗船会から採用している、新ユニフォーム。

今年は大会が無かったので、初お披露目だ)である。

「すいすい丸」は、近年での急成長チームであり、

「日本選手権」クラスの大会でも上位に入賞できる

実力値をつけてきている。あと少しで「日本一」

という状況だ。実は、ここからがなかなか難しいし

さらには、日本一となった後、いったい何を目標と

するかも難しい(まあ、「世界」という選択肢は

あるだろう)

で、私の記憶が間違っていなければ「すいすい丸」

は、本1000m大会に初参戦ではなかっただろうか?

「すいすい丸」は例年5月の宇治川大会から始まり

シーズンを通じて活動(練習)や、大会参戦を

行う「専業チーム」ではあるが、どうも、参戦する

大会を絞って、そこに集中しているように見える。

つまり、参戦した大会では、必ず上位に入賞できる

ように、と練習や調子を上手くコントロールして

いるように見受けられる。

1000m戦は、ちょっと変則的だし(前述のように

漕ぎ方も異なる)、チームの調子全般、すなわち

漕ぎのペース(配分)や、フォーム(漕ぎ方)を

乱してしまうからかも知れない。

だが、今年はそんな事は言っていられない、他に

大会は無いからだ。

で、基本的な実力値が高い「すいすい丸」が

参戦した事で、「琵琶ドラ」との一騎打ちが見所と

なっている事は、観戦側の視点では好ましい。

なお、滋賀県(や京都府)には多数の企業チーム、

団体チーム、地域チーム、学生チーム等が存在し、

例年8月の「びわこペーロン大会」では、それらが

非常に多数参戦している。中には、ここ数年で大きく

実力値が上がったチームもあり、ドラゴン専業

チームに混じって決勝戦に進出するケースもあった。

(非専業チームの入賞はあるが、優勝はまだ無い)

また、「びわこペーロン」に留まらず、他地域の

大会にまで参戦範囲を広げる企業チーム等もある。

しかし、それらのチームは今回は未参戦である。

恐らくだが、(大)企業等では、社内でのコロナの

集団感染防止の対策として、密や社外イベントへの

参加を制限しているケースが多いのではなかろうか?

どこかのイベントに参加し、もし感染したせいで、

企業が操業停止ともなったら、目も当てられない。

また、滋賀県の某大学等でも、今年いっぱいは、

遠隔授業(Web配信)となってるケースもあると聞く。

だから、学生等もまだ、チーム活動やイベント参加を

再開できていない状態だと思われる。

ちなみに、この件は、大学等では、新しい授業形態

に移行できるチャンスかも知れない。いままでは

大学に通学し授業を聞く為に学生の数は制限せざるを

得なかったのが、遠隔授業であれば、日本全国や海外

からも非常に多数の受講生の存在が成り立つ訳だ。

大学側にも学生側にも利点がある話であり、今後の

大学のありかた(スタイル)を変える話かも知れない。

まあ、そんな訳で企業、学生、団体等のチームは

本大会には不参戦である。

----

さて、本1000m大会においては各カテゴリーで、

各チーム2本を漕いで合計タイムで競う

「2回戦制」が採用されている。

長距離戦なので、何度も漕げる訳ではなく、

「決勝戦」等のレースフローは省略されている。

初期の本大会(10数年前)では、重複出場で

都合4度も漕いだ(往復で計8000m!)選手も

居たのだが、若手だったので、なんとかクリア。

各チームメンバーが、やや高齢化している現状

では、ちょっとそれは酷な話であろう。

【オープンの部】のレースだが、順調に

昨年の覇者「池の里Lakers!」が、1回戦、

2回戦ともに、他チームを寄せ付けない4分台

のタイムで(他のオープンの部チームは、いずれも

5分台)独走模様で優勝(二連覇)である。

![_c0032138_12123650.jpg]()

欠かさなかったのであろうか? あまり体力等

の衰えを見せない漕ぎであった。

2位争いが微妙だ、「龍人(どらんちゅ)」と

「小寺製作所」が、2回戦ともに5分10秒台の

タイムで僅差となっている。ここは集計を行う

必要があるが、「龍人」が僅かに速そうだ。

![_c0032138_12123794.jpg]()

「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」「琵琶湖龍舟」

のダブルエントリー(分割二チーム参戦)に

対抗するのは、京都府から本大会初(?)参戦の

「すいすい丸」である。

「すいすい丸」(上写真)は、長距離戦には

やや不利と思われる前傾姿勢からの「ピッチ漕法」

でチャレンジする。基礎体力があり、コロナ期間

中でも基礎練習が出来ていたからだろうか? この

状況のまま、見事1000mを漕ぎきっている。

この為、(男女)混合の部としては異例のタイム

である4分53秒をマーク、池の里の最速4分52秒

には僅かに及んでいないが、このメンバーのまま

オープンの部に出たとしても、優勝争いに絡んで

来れた事であろう。

ただ、ピッチ漕法のままで1000mを漕ぎきるのは

相当に体力(持久力)的に無理をしている状態

だと思われる。しかし、楽をしようと、他の

フォームや漕法に転換するのは、この大会だけの

為の特殊な措置であるから、あまりチームとして

見れば得策では無い、つまり「乱れてしまう」

からだ。

これの対策としては、前述の「琵琶湖の三国志」

チームのように、多種多様の琵琶湖の大会の

レギュレーション(ルールや使用艇の差)に

合わせて柔軟に漕法を変えていかなくてはならない

のだが・・ 出場する大会を絞り、日本一を目指す為

に最適の漕法を編み出そうとしている「すいすい丸」

にとっては、あまり有益な方法論では無いかも

知れない。あくまで、短距離(スプリント)で最速

を目指し、特化した漕法の方が望ましいと思われる。

![_c0032138_12123775.jpg]()

以下、混合の部の2位、3位には「琵琶ドラ」の

2チームが入った。

なお、2位の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

は、仮に、オープンの部に出場していても、

やはり2位の高成績であった。

長距離戦では、男女の体力差は縮まるので

あろうか? いや、やはりコロナ休止中での

(自主)練習量の差異が結果を左右している

ように思えてならないのだが、そのあたりは

選手達自身にしかわからない事だ。

![_c0032138_12123745.jpg]()

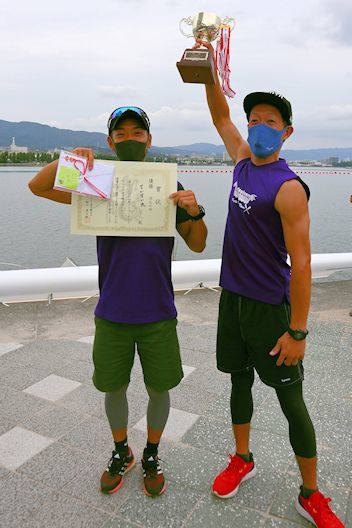

2020年10月4日(日)

第14回びわ湖ドラゴンボート1000m選手権大会

【オープンの部】

1位:池の里Lakers!(二連覇)

2位:龍人

3位:小寺製作所

特別賞:GPO

【混合の部】

1位:すいすい丸(本大会初優勝)

2位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

3位:琵琶湖龍舟

![_c0032138_12124494.jpg]()

各チームの代表者のみ召集されて、チーム

全員は集合しない、勿論「密」を防ぐ為である。

![_c0032138_12124416.jpg]()

わずかに「社会的距離」を意識しているようだが

気のせいか? まあでも、常に社会的距離を保つ

事は重要だ。

下は、同「龍人」の受賞後の集合写真。

![_c0032138_12124476.jpg]()

困難であるが、「チームは家族同様」という風に

解釈しておこう。

異チーム間では、感染拡大予防の為、社会的距離

の遵守が望ましい。

![_c0032138_12124540.jpg]()

ほど南(下流)にある、SDBA(滋賀県協会)

新艇庫に向け、選手有志が艇を回航させている。

![_c0032138_12125128.jpg]()

が9艘(他にもう1艘)と、なかなかの壮観で、

まるで「サンダーバード秘密基地」である(笑)

![_c0032138_12125198.jpg]()

が保管されている。

下から1段目、2段目は、人力で出し入れする

事が出来るが、最上段は、人の力では上がらない

為、別途クレーンが設置されていて、それを

用いて最上段にまで上げ降ろしをする。

来年以降の各大会で、これらの豊富な軽量艇が

デビューする事となるだろう。非常に恵まれた

環境だと思う。

それと、艇庫から琵琶湖までは数十mの距離では

あるが、軽量級とは言え、重たい艇を移動するので、

完全な人力だけでは、やや苦しい。

一応、艇庫には台車が1つだけあるのだが、

他地区、例えばODBA(大阪府協会)では、色々な

サイズ(高さ)の台車を準備していて、それらに

順次、艇を乗せ変えながら効率的な移動や出し入れ

を行えるようになっているので、参考まで。

また、艇の出し入れでは、FRP製の素材では、

船体の破損等の起こる確率も高い。

せっかくの新しい艇だ、メンテナンス(修理)

体制も整えておくのが望ましいと思われる。

----

では、本記事はこのあたりまでで。

今年は、もう1つだけ大阪の大会の実施が

予定されている。無事、開催と観戦が出来れば

また、記事で紹介する事としよう。

漕艇場にて開催された「第14回びわ湖ドラゴンボート

1000m選手権大会」(以下、1000m大会)の模様より、

後編。

系のボート競技の大会が中止となってしまった中、

滋賀県の「びわ湖」で、今年初めて行われたドラゴン

大会であり、恐らくは今年最後のびわ湖でのボート系

大会でもあろう。(注:大阪地区では、11月1日に

「大阪府民スポーツ大会・ドラゴンボートの部」が

実施される予定だ)

そして、本大会はコロナ対策により、自由に大会が

開催・運営されている状況では無く、様々な自主規制

が課せられている。

本観戦記事の前編では、本大会に関わる様々なコロナ

対策の手法が記載されているので、来年以降での各種

大会の開催時にも、参考になれば幸いだと思う。

さて、本後編記事では、前編で全く記載できなかった

レースの模様について紹介していく事としよう。

また、記事後半では、滋賀県ドラゴンボート協会

(SDBA)が、今後の大規模大会の開催に備えて準備

している、ドラゴンボート専用の新しい「艇庫」に

ついても紹介をしておく。

が改装工事中である為、昨年は開催が出来なかった。

(2019年の工事中止の他に、大会初期と2017年の

2回が台風で中止となっている)

まあ、今年もまだ改装途中ではあるのだが、大会を

実施する為の最低限の設備は使用可能な状態である。

では前回、一昨年(2018年)の本大会の結果

(レース成績)をここに記載しておく。

【オープンの部】

1位:池の里Lakers!(滋賀県)

2位:IHI相生(兵庫県)

3位:龍衛者(どらえもん)(滋賀県+愛知県)

注:「池の里Lakers!」(滋賀県、冒頭写真)は

本大会では、2009~2010年、2013~2016年が

全て準優勝で、「万年二位」だと(口の悪い私から)

揶揄されて(=からかわれて)いたのだが・・

2018年、ついに本1000m大会での初優勝を遂げた。

なお、「池の里Lakers!」の、この時点までの優勝

回数5回は、全て「ペーロン」と名前が付く大会で

あったので、この6度目の優勝が、初めての

「ドラゴンボート」大会での優勝である。

また、2位の「IHI相生」(またはチーム名が異なる

場合もある)は、2014~2016年が三連覇で、

2017年は台風中止であったが、四連覇を目指して

いた、長距離に滅法強いチームだ。(詳細後述)

3位の龍衛者は、滋賀の「龍人」(どらんちゅ)

と、愛知の「闘龍者」(とうりゅうもん)のコラボ

チームである。なお、その後の時期においては、

滋賀(龍人)+愛知(闘龍者)+静岡(うみひ)の

とても珍しい「広域コラボ」を組む時もあった。

【(男女)混合の部】

1位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ(滋賀県)

2位:未来バケッ吹(大阪府)

3位:乗せてはさんでミックスSand(大阪府)

注:前回優勝の「琵琶ドラ」(滋賀県、連覇中)は、

本大会でもダブルエントリーしている。前編記事で、

本大会での「琵琶ドラ」の写真を複数掲載している。

なお、2位、3位のチームは、大阪府協会(OABA)

所属の複数のチームでの混成メンバーからなるが、

今回は、前述のように越境参戦自粛となっている。

【グランドシニアの部】

(注:例年、本大会に併設されているが、正式には

別の大会という扱いだ)

1位:Rスポーツマンクラブ(大阪府)

2位:池の里Lakers!(滋賀県)

3位:小寺製作所A(滋賀県)

注:今年はグランドシニア(大会)は中止である。

滋賀県・京都府に本拠を持つチーム限定の参加と

なっている。(越境参戦を減らす為だ)

なので、本大会での強豪である、相生(兵庫)や

大阪のチームは、今回は参戦していない。

下写真は、地元滋賀県の「GPO」チーム。

今年からチーム旗を、メンバーのデザインの物に

変更したとの事だ。

あえて記載していない。その理由であるが・・

本会場は、下流の水門(やダム)等の開閉による水流

の影響を受けやすく、長距離戦(1000m)である事も

あいまって、毎年の大会で、20秒~最大50秒もの

(優勝/入賞)タイム差が生じる場合があるからだ。

また、今年はコロナ対策により、20人艇を用いた

10人漕ぎ(=漕手の社会的距離確保である)となって

いる。加えて、2年前の使用艇と今回の艇は、まるで

仕様が異なり、新型艇は重量も旧艇の1/3程度しか

無いので、ますますタイムの比較は意味が無い。

(下写真は、2年前の前回大会での使用艇)

2020年10月4日(日)の琵琶湖において・・

大津市の最低気温約20℃、最高気温約25℃

と、暑くも寒くも無く、快適な気候だ。

湿度は約70%前後、数字だけ見ると高いが、

蒸し暑いという訳では無い。

一昨年は、長袖の選手も多かったが、今年は、

ほぼ全員が半袖で過ごしている。

風速は約1m以下で、ほとんど無風である。

琵琶湖の水位は約-34cm(これは、この時期に

おいては、雨が多い「洪水期」であるから、

琵琶湖の基準水位は-30cm迄に調節されている)

この事は、あまりレースには影響は無いであろう。

会場下流の「南郷(瀬田川)洗堰」の放流量は、

約15立法m(トン)/秒(=非常に少ない)である。

また、さらに下流の「天ヶ瀬ダム」の放流量も

約15~16立法m(トン)/秒と、これも少ない。

(これらは、琵琶湖増水時や台風襲来前後等では、

約750立法m/秒と、50倍にも増える場合がある)

すなわち、瀬田川に殆ど放流していない状態であり、

琵琶湖の湖水は、その「全て」が瀬田川に集中して

流れていくから、そこが止まっているので、本大会の

会場においても湖水の流速は極めて遅い。

(=これは、レースの観点からは無視できる。

すなわち、水流や風の影響は全く無い)

こういう環境条件(暑くて、水が流れていない)で

良く課題となる「藻の発生」は少なく、すなわち、

ボートにおける、パドル(櫂)や舵を「藻」に取られ

て遅くなる影響は殆ど無く、レースを実施できる。

つまり、ほとんどが理想的な環境条件な訳だ。

私も、長年(15年間以上)のドラゴン・ペーロン系

大会を観戦していて、数百の大会での、万に近い数

のレースを見てきてはいるが、ここまで条件の良い

大会やレースは珍しいと思う。

参加チームも運営スタッフも、ベテランばかりだし、

コロナ対策はともかく、レースの運用上においては

トラブルは全く起こりそうも無い。この分だと

レーススケジュールも、大幅に「巻き」(前倒し)

になる(順調に早く終わる)事が予想される。

(注:他の一部の大会では、イベントの商業的

観点(例:観客の集客)の面からも、あまりに

早すぎる終了は推奨されないケースがある。

(→せっかく大会を見に来たのに終わっている等)

ただ、本大会の意義や状況、しかもコロナ禍の中で

の開催であるから、早目の終了は、むしろ望ましい)

限定(少数チーム限定)でありながらも、強豪の

ベテランチームが勢ぞろいしている点がある。

【オープンの部】(漕手の男女性別無関係)では、

「琵琶湖の三国志」と私が呼んでいる、地元強豪

の3チーム、すなわち、「池の里Lakers!」

(前回2018年大会優勝、冒頭写真)および、

「小寺製作所」と「龍人(どらんちゅ)」

(注:本記事2枚目の写真で、後者2つのチーム

が直接対戦)が勢ぞろいしている。

「琵琶湖の三国志」は、過去十数年間の間、

琵琶湖での、各ドラゴン&ペーロン系大会において

数々の名勝負を繰り広げ、その中には後年にまで

語り継がれる「激闘」のレースもあった。

「びわ湖高島ペーロン大会」では、数年前の3年間で

上記の3チームが順番に優勝、という事もあった。

その当時の同大会では「優勝チーム予想(投票)」

という制度があったのだが、私もそれに投票するのに

毎年、それら3チームの名前を順次書いた事もある。

1度、「池の里」に投票した大会では、見事的中と

なったのだが、「正解者の中から賞品は抽選」と

なって、数回の抽選の当選者が、全員「池の里」の

選手達となって、「インチキだ~! 選手は権利

無しだろう!?」と、冗談で文句を言った事もある。

超強豪「IHI相生」(兵庫県)が、オープンの部に

参戦していれば、さらに大会は混戦模様となって

観戦の立場からは興味深いのだが、あいにく前述の

ように、コロナ対策で「滋賀県・京都府」チーム限定

大会であるから、「IHI相生」は今年は不参加である。

「IHI相生」(2つ上の一昨年大会での写真)は、

そのチーム名の通り、兵庫県相生地区出身である。

その地域で、百年以上もの長い長い伝統を持つ

「相生ペーロン競漕」での、最初期からの立役者で

あり、現在においても、依然、同大会での「Ⅰ部」

(=実力入れ替え制での最上位カテゴリーである。

サッカーJリーグにおける、J1/J2のようなものだ)

に位置する強豪チームだ。

「相生ペーロン競漕」は、決勝900m戦の長丁場で

あり、同大会の伝統的な使用艇は大型で舷側が高く、

それを速く漕ぐには、漕手達はパドル(櫂)を

高い(舷側の)位置から、ほぼ垂直に水面(海面)

に落とし込むように入水し、そこから、思い切り、

後ろに引き、それを推進力とする漕法、いわゆる

「ストローク漕法」である事が有利な模様だ。

(注:これを、個人的には「相生ペーロン漕ぎ」と

呼んでいる。「相生ペーロン競漕」での強豪チーム

かつベテランの選手達(非常に長期に渡り、同大会に

参戦を続けているチーム)の中には、そういう漕ぎ方

をする漕手達が多い。まあ「IHI相生」は、その代表格

のようなチームである。

下写真は、一昨年2018年に本会場で開催された

「グランドシニア大会」に出場した「IHI相生」の

ベテラン漕手達による「相生ペーロン漕ぎ」の模様。

非常に高い位置からバドルを入水する特徴的な漕法だ。

同チームにおいても、若手の選手達よりベテラン選手

で特に、この漕ぎ方の傾向が強い)

ドラゴン艇は舷側が低く、しかも、レースは短距離戦

(200~250m)が多く、漕手達は、やや前傾姿勢から

手数を多く繰り出して速い回転数で漕ぐ「ピッチ漕法」

が主流となっていて、ペーロン漕ぎやストローク漕法

とは、ずいぶんと異なっている。

で、本大会は、国内ドラゴンボート大会最長の

1000m大会である。

現在ドラゴン界で主流の、手数で漕ぐ「ピッチ漕法」

では、この長距離(時間は、およそ5分間にも及ぶ)は

正直、選手達の体力や瞬発力は持たないであろう。

よって、基本的には、長時間、安定した漕ぎが出来る

ペーロン漕ぎやストローク漕法の方が、本大会では

有利なのだと思われる。

事実、「琵琶湖の三国志」のような、ベテランチーム

であっても、本大会への参戦を開始した十数年前では、

皆、「ピッチ漕法」で長距離を漕ぎきろうとしても

持久力が持たず、1000m戦の終盤では、ヘロヘロと

なって、見るも無残な状態であった。

しかし、そこから10年以上が経過し、選手達は皆

年齢を重ねて体力も落ちているはずなのに、むしろ

終盤でもペースは落ちず、トータルでのタイムも

(水流の影響は強いが)平均的には向上している。

それは何故か? 恐らくだが、彼らは長距離戦に向く

漕法に、少しづつ改良していっているのであろう、

その究極は(相生)ペーロン漕ぎなのだろうが・・

「琵琶湖の三国志」が、ペーロン風漕ぎを取り入れて

いける理由の1つとしては前述の「高島ペーロン大会」

の存在が大きい。その、高島ペーロンでの使用艇は、

相生ペーロン艇を参考に、少しだけスケールダウンの

設計をした中大型艇であるからだ。

で、高島ペーロンでは「琵琶湖の三国志」チームは

参戦初期は、ヘロヘロの漕ぎであったのだが、数回の

出場後は高島ペーロン艇にも慣れ、それぞれ3チーム

とも毎年順次優勝した事は、前述の通りの歴史だ。

における、「伝説」とも言われる、「三国志」チーム

の準決勝戦および決勝戦の熱戦より。→未公開写真)

また、琵琶湖で行われる様々なボート系の大会は、

大会毎に、大きく使用艇の仕様(構造やサイズ等)が

異なる。だから、きっと「琵琶湖の三国志」チーム

等は、艇の種類、あるいはレースのレギュレーション

(例:レース距離や、直線のみかターン有りか?等)

に応じて、漕ぎ方を変えていくスキル(技能)を、

長年の各種の大会の参戦により、意識的か無意識か、

習得していっているのだと思われる。

これは、各(三国志)チームのレースの模様を、過去

十数年間での、百を超える彼等の参戦大会における

千を超えるレースの観戦撮影を、私は続けているので

だいたい、そんな様子である事がわかる訳だ。

(が、もしかすると、彼等は気付いていないかも・・)

チームを中心とする優勝争いが、大きな注目点だ。

(参考:三国志チーム中、「池の里」のみ本大会で

優勝経験があり、「小寺」と「龍人」は未勝利だ。

特に「小寺製作所」(上写真)は、長距離戦に苦手

意識がある模様だが、他大会での500~600mの

中距離戦で「小寺」は複数回の優勝経験があり、単に

「長距離が苦手」という感覚だけなのかも知れない)

では、連覇中の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

に注目だ。(上写真)

ただし、今回は「琵琶ドラ」はダブルエントリー

(2チームでの分割参戦)となっているので、漕手の

パワー配分にも影響があり、そもそも女性漕手の比率が

とても高い模様だ。

どちらかと言えば、連覇を狙うというよりも、純粋に

参戦を楽しむ、という雰囲気が見られる。

「すいすい丸」(上写真は、昨年11月の宇治川

体験乗船会から採用している、新ユニフォーム。

今年は大会が無かったので、初お披露目だ)である。

「すいすい丸」は、近年での急成長チームであり、

「日本選手権」クラスの大会でも上位に入賞できる

実力値をつけてきている。あと少しで「日本一」

という状況だ。実は、ここからがなかなか難しいし

さらには、日本一となった後、いったい何を目標と

するかも難しい(まあ、「世界」という選択肢は

あるだろう)

で、私の記憶が間違っていなければ「すいすい丸」

は、本1000m大会に初参戦ではなかっただろうか?

「すいすい丸」は例年5月の宇治川大会から始まり

シーズンを通じて活動(練習)や、大会参戦を

行う「専業チーム」ではあるが、どうも、参戦する

大会を絞って、そこに集中しているように見える。

つまり、参戦した大会では、必ず上位に入賞できる

ように、と練習や調子を上手くコントロールして

いるように見受けられる。

1000m戦は、ちょっと変則的だし(前述のように

漕ぎ方も異なる)、チームの調子全般、すなわち

漕ぎのペース(配分)や、フォーム(漕ぎ方)を

乱してしまうからかも知れない。

だが、今年はそんな事は言っていられない、他に

大会は無いからだ。

で、基本的な実力値が高い「すいすい丸」が

参戦した事で、「琵琶ドラ」との一騎打ちが見所と

なっている事は、観戦側の視点では好ましい。

なお、滋賀県(や京都府)には多数の企業チーム、

団体チーム、地域チーム、学生チーム等が存在し、

例年8月の「びわこペーロン大会」では、それらが

非常に多数参戦している。中には、ここ数年で大きく

実力値が上がったチームもあり、ドラゴン専業

チームに混じって決勝戦に進出するケースもあった。

(非専業チームの入賞はあるが、優勝はまだ無い)

また、「びわこペーロン」に留まらず、他地域の

大会にまで参戦範囲を広げる企業チーム等もある。

しかし、それらのチームは今回は未参戦である。

恐らくだが、(大)企業等では、社内でのコロナの

集団感染防止の対策として、密や社外イベントへの

参加を制限しているケースが多いのではなかろうか?

どこかのイベントに参加し、もし感染したせいで、

企業が操業停止ともなったら、目も当てられない。

また、滋賀県の某大学等でも、今年いっぱいは、

遠隔授業(Web配信)となってるケースもあると聞く。

だから、学生等もまだ、チーム活動やイベント参加を

再開できていない状態だと思われる。

ちなみに、この件は、大学等では、新しい授業形態

に移行できるチャンスかも知れない。いままでは

大学に通学し授業を聞く為に学生の数は制限せざるを

得なかったのが、遠隔授業であれば、日本全国や海外

からも非常に多数の受講生の存在が成り立つ訳だ。

大学側にも学生側にも利点がある話であり、今後の

大学のありかた(スタイル)を変える話かも知れない。

まあ、そんな訳で企業、学生、団体等のチームは

本大会には不参戦である。

----

さて、本1000m大会においては各カテゴリーで、

各チーム2本を漕いで合計タイムで競う

「2回戦制」が採用されている。

長距離戦なので、何度も漕げる訳ではなく、

「決勝戦」等のレースフローは省略されている。

初期の本大会(10数年前)では、重複出場で

都合4度も漕いだ(往復で計8000m!)選手も

居たのだが、若手だったので、なんとかクリア。

各チームメンバーが、やや高齢化している現状

では、ちょっとそれは酷な話であろう。

【オープンの部】のレースだが、順調に

昨年の覇者「池の里Lakers!」が、1回戦、

2回戦ともに、他チームを寄せ付けない4分台

のタイムで(他のオープンの部チームは、いずれも

5分台)独走模様で優勝(二連覇)である。

欠かさなかったのであろうか? あまり体力等

の衰えを見せない漕ぎであった。

2位争いが微妙だ、「龍人(どらんちゅ)」と

「小寺製作所」が、2回戦ともに5分10秒台の

タイムで僅差となっている。ここは集計を行う

必要があるが、「龍人」が僅かに速そうだ。

「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」「琵琶湖龍舟」

のダブルエントリー(分割二チーム参戦)に

対抗するのは、京都府から本大会初(?)参戦の

「すいすい丸」である。

「すいすい丸」(上写真)は、長距離戦には

やや不利と思われる前傾姿勢からの「ピッチ漕法」

でチャレンジする。基礎体力があり、コロナ期間

中でも基礎練習が出来ていたからだろうか? この

状況のまま、見事1000mを漕ぎきっている。

この為、(男女)混合の部としては異例のタイム

である4分53秒をマーク、池の里の最速4分52秒

には僅かに及んでいないが、このメンバーのまま

オープンの部に出たとしても、優勝争いに絡んで

来れた事であろう。

ただ、ピッチ漕法のままで1000mを漕ぎきるのは

相当に体力(持久力)的に無理をしている状態

だと思われる。しかし、楽をしようと、他の

フォームや漕法に転換するのは、この大会だけの

為の特殊な措置であるから、あまりチームとして

見れば得策では無い、つまり「乱れてしまう」

からだ。

これの対策としては、前述の「琵琶湖の三国志」

チームのように、多種多様の琵琶湖の大会の

レギュレーション(ルールや使用艇の差)に

合わせて柔軟に漕法を変えていかなくてはならない

のだが・・ 出場する大会を絞り、日本一を目指す為

に最適の漕法を編み出そうとしている「すいすい丸」

にとっては、あまり有益な方法論では無いかも

知れない。あくまで、短距離(スプリント)で最速

を目指し、特化した漕法の方が望ましいと思われる。

以下、混合の部の2位、3位には「琵琶ドラ」の

2チームが入った。

なお、2位の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

は、仮に、オープンの部に出場していても、

やはり2位の高成績であった。

長距離戦では、男女の体力差は縮まるので

あろうか? いや、やはりコロナ休止中での

(自主)練習量の差異が結果を左右している

ように思えてならないのだが、そのあたりは

選手達自身にしかわからない事だ。

2020年10月4日(日)

第14回びわ湖ドラゴンボート1000m選手権大会

【オープンの部】

1位:池の里Lakers!(二連覇)

2位:龍人

3位:小寺製作所

特別賞:GPO

【混合の部】

1位:すいすい丸(本大会初優勝)

2位:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

3位:琵琶湖龍舟

各チームの代表者のみ召集されて、チーム

全員は集合しない、勿論「密」を防ぐ為である。

わずかに「社会的距離」を意識しているようだが

気のせいか? まあでも、常に社会的距離を保つ

事は重要だ。

下は、同「龍人」の受賞後の集合写真。

困難であるが、「チームは家族同様」という風に

解釈しておこう。

異チーム間では、感染拡大予防の為、社会的距離

の遵守が望ましい。

ほど南(下流)にある、SDBA(滋賀県協会)

新艇庫に向け、選手有志が艇を回航させている。

が9艘(他にもう1艘)と、なかなかの壮観で、

まるで「サンダーバード秘密基地」である(笑)

が保管されている。

下から1段目、2段目は、人力で出し入れする

事が出来るが、最上段は、人の力では上がらない

為、別途クレーンが設置されていて、それを

用いて最上段にまで上げ降ろしをする。

来年以降の各大会で、これらの豊富な軽量艇が

デビューする事となるだろう。非常に恵まれた

環境だと思う。

それと、艇庫から琵琶湖までは数十mの距離では

あるが、軽量級とは言え、重たい艇を移動するので、

完全な人力だけでは、やや苦しい。

一応、艇庫には台車が1つだけあるのだが、

他地区、例えばODBA(大阪府協会)では、色々な

サイズ(高さ)の台車を準備していて、それらに

順次、艇を乗せ変えながら効率的な移動や出し入れ

を行えるようになっているので、参考まで。

また、艇の出し入れでは、FRP製の素材では、

船体の破損等の起こる確率も高い。

せっかくの新しい艇だ、メンテナンス(修理)

体制も整えておくのが望ましいと思われる。

----

では、本記事はこのあたりまでで。

今年は、もう1つだけ大阪の大会の実施が

予定されている。無事、開催と観戦が出来れば

また、記事で紹介する事としよう。