新規購入等の理由で、過去の本ブログのレンズ紹介記事では

未紹介のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回は、ジャンクレンズ編の「その3」とし、未紹介の

レンズ3本と、過去記事で紹介済みの1本を取り上げる。

まず例によって、「ジャンクレンズ」の定義だが。

故障品、キズ、カビ、動作不良、付属品欠品等の理由で、

商品としての価値が殆ど無い物で、中古カメラ店やリサイクル

店等で、概ね500円~2000円程度で安価に売られている

レンズの事を指す。(注:旧来、1000円~3000円と記載

するケースもあったが、近年、銀塩時代の古いレンズ等は、

さらにジャンク相場が下がってきている)

勿論、安価に売られているのは性能が低いからだとは限らず、

単に古くて不人気であったりするからであり、中には現代の

レンズにも負けない高描写力のものも存在する。

では、まずは最初のジャンクレンズ

![_c0032138_10494174.jpg]()

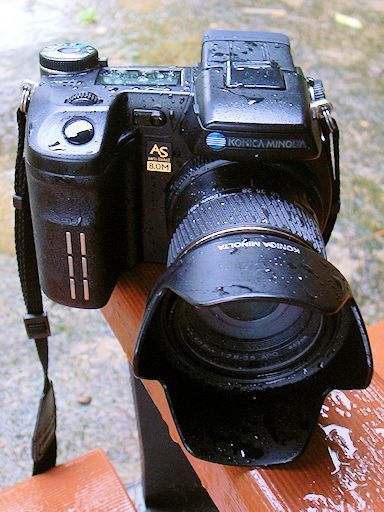

レンズは、TAMRON AF 90-300mm/f4.5-5.6

(Model 62D)(ジャンク購入価格 500円)

カメラは、SONY α65 (APS-C機)

1990年発売の初期AF望遠ズームレンズ、発売マウントは

TAMRONのWeb資料によると、NIKON F、α、PENTAX K

のみで、何故かEOS(EF)用が無い。

TAMRONのAFレンズは1987年から発売されていたが、

当初はMINOLTA α(AF)マウントのみの発売であった。

本レンズの時代1990年では、TAMRON製の他レンズも

同様に、EOS(EF)マウント版(AFレンズ)は無い。

まあつまり、EOSのAFプロトコルの解析に手間取って

いたのであろう。カメラとレンズの間に、どんなデータが

やりとりされるか?を解析しないとAFレンズは作れない。

![_c0032138_10494106.jpg]()

さて、「プロトコル」の概念が、わからないカメラマンが

大半だと思うので、ここで寸劇調に、カメラとレンズの

間の情報のやりとり(つまり、プロトコル)を再現する。

カ=カメラ、レ=レンズだとしよう。

カメラの電源をユーザーが入れると・・

カ「ん? レンズが装着されているな。お前、誰だ?」

レ「TAMRONのレンズ、AFですよ、焦点距離は90-300mm

開放F値はF4.5-5.6、以後よろしく!」

カ「わかった、TAMRONのレンズデータは持っていないが、

AFかどうか、開放F値と焦点距離がわかれば十分だ。

カメラ側設定は今F4.5だ、それで待機しておけ」

レ「絞りF4.5開放ですね、了解。

こちらは広角端90mmですよ。あ、その情報は

カメラさんは必要ないかも?」

カ「いやいや、必要だぞ。EXIFに記録しないとならん」

(注:銀塩時代であれば、EXIF記録は無かったので

焦点距離情報は、カメラ側では不要な場合も多かった

かも知れない。ただ、MINOLTA α機では1990年代

前半頃に「オートズーム機能」が搭載されている。

これは中距離人物撮影で、自動的に半身像が得られる

ズーム画角をレンズに伝える、ややおせっかいな機能だ。

その場合には、焦点距離情報と撮影距離情報が必要と

なっていただろう。撮影距離情報は、この時代の各社の

大半のレンズでは出せないが、1990年代前半頃から

レンズ側に「距離エンコーダー」機構を内蔵する事で、

撮影距離をカメラ側に伝える事が出来るようになる)

しばらくして・・

カ「お前、本当にTAMRON AF 90-300mm/F4.5-5.6か?」

レ「しつこいなあ、そうですよ!」

カ「いや、途中でレンズを交換する、ご主人様

(ユーザー/カメラマン)もいるからなあ・・

あっ、ご主人様が絞り値をF6.3に変更したぞ、

お前もF6.3にしろ!」

レ「F6.3ですね、ハイハイ、了解。

でも、シャッターを切るまでは、絞りは動かさない

ですからね、ファインダーが暗くなってしまう。

・・あっ、ちょっと待って! ご主人様がレンズを

300mm望遠端にズーミングしましたよ、これだと

開放F値がF5.6だから・・ まあ、F6.3設定ならば

ギリギリセーフか! 特に問題ありませんね」

カ「問題ないのだな? じゃあ、こっちも引き続き

F6.3と表示しておくぞ。今、300mmなのだな?

開放F値が足りないとか、何かあったらすぐ知らせろ!」

さて、以下は、もしこのレンズがレンズ内モーター搭載

だったとして・・(実際の本レンズはカメラからのAF駆動)

カ「ご主人様がシャッターボタンを半押ししたぞ。

おい、レンズ、無限遠方向にピントを廻せ!」

レ「了解、無限遠方向モーター駆動開始」ジジジ・・

カ「おっと、それじゃあ行きすぎだ、ちょっと戻せ!」

レ「近接方向モーター反転、よーそろ~」ジジ・・

カ「よし、そこで良い。ピントが合ったぞ、止まれ!」

レ「モーター停止、良し。停止完了信号送信」

カ「今だ! ご主人様がシャッターを切ったぞ!」

レ「絞りF6.3駆動開始、駆動終了送信、撮影完了信号受信、

開放戻し開始・終了、連写良し送信。ああ、忙しい」

カ「連写2枚目、切るぞ!」

レ「絞りF6.3駆動開始、良し、駆動終了送信・・・」

カ「次、連写3枚目! 今!」

レ「まだ絞りが戻ってませんよ。開放戻り完了、待機良し」

カ「お前誰だっけ?」

レ「今聞く?? TAMRON AF 90-300/4.5-5.6ですよ!」

カ「いや、連写中にレンズ交換をする、ご主人様も、

もしかして、いるかも知れんからな・・」

レ「いる訳ないでしょう?!(怒)」

カ「ほら、連写3枚目、早く切れ!ご主人様が怒っているぞ」

レ「あんたが余計な話をしてくるからですよ、ブツブツ、

絞りF6.3駆動開始・・・」

----

こういう、カメラとレンズとの情報の、やりとりの全般

(=やりとりの手順、順序、内容、応答、記号等)が

「プロトコル」(情報通信手順/情報通信規格)である。

勿論、上記のような自然な言語ではなく、かつ、上記の

ような無駄な会話(やりとり)が行われている訳でも無い。

コンピューター同士が最低限の情報のやりとりをする為の

短い記号(例:ACK,ENQ,NAK等)にて、上のような双方向

(相互)の応答が行われている。

で、実際に、どんな場合に、どんな記号(コマンド)が

送られているか?を、カメラメーカー側は多分教えて

くれないから、レンズメーカー側は、それを自力で解析

(解読)しないと「プロトコル」が構築できない訳だ。

なかなかレンズメーカーの仕事も、大変そうだ。

----

さて、話は戻って・・

TAMRONにおいてMINOLTA版のAFレンズが早く出たのは、

1985年のαショック以降、最も勢いがあった「α」用

のプロトコルの解析作業を優先したのか?

あるいは、当時だと少し考え難いが、もしかすると

MINOLTAがレンズサードパーティにプロトコルの情報開示を

行ったとか?→当時はいざしらず、現代的なオープン戦略

ならば、そうやって他社を自陣営に巻き込んで「市場を全て

α一色に染めてしまう」という戦略は、あり得る話だ。

(参考:正確な時代と詳細は不明だが、この頃、MINOLTAから

COSINAへAF関係の情報開示を行ったと思われる節がある。

COSINAは、それまでMFのレンズしか作っていなかったが、

巨大なレンズOEMメーカーなので、「α陣営」に引きこむ

事は、MINOLTAにとってもメリットがあった事であろう)

定価約5万円であるが、当時のサードパーティー製レンズは

新品値引率も大きかったので、普及版の望遠レンズであろう。

なお、まだこの時代では「サードパーティ製レンズキット」

(販売店等が独自に、カメラボディ本体に、レンズメーカー

の安価なズームレンズを1本又は2本セットして、比較的安価

で販売する。割安感が大きく、ビギナー層に人気だった)

・・という販売形態は普及していなかったと思われる。

(参考:それが一般的になるのは、1990年代後半頃の話だ、

なお、それ以降はカメラメーカー側がその販売形態を嫌って、

店舗等に圧力をかけたのか?? 殆ど無くなってしまった。

ただ、その後はメーカー純正と言っても安価なキットレンズは、

場合により、サードパーティ製OEM品だったのかも知れない。

そういう手法であれば、流通市場での混乱をメーカー側が

コントロールできる事となる。

→参考、本シリーズ第30回記事での市場分析内容)

----

全域で1.5mまで寄れる事で、最大撮影倍率が1/3.8倍との

事だが、性能記載の規制がまだ緩かった時代故にか、この

低い撮影倍率でも、レンズには「TELE-MACRO」

(望遠マクロ)と書かれている。

(注:上の写真は、比較的近接の撮影だ)

ここからおよそ10年が経った2000年頃からは、各社とも

だいたい1/2倍位の近接性能が無いと、マクロとは言わなく

なったのだが、それもあくまで自主規制であったのか?

依然、1/3倍程度のレンズでもマクロと称している場合が

あった。

----

さて、今回は古いジャンク品の紹介が殆どなので、レンズ

の描写力や性能についてあれこれと言っても始まらない。

基本的に、これらのジャンク品は、まずちゃんと動作すれば

ラッキーであり、さらに、古い機材は勿論だが性能も低く、

まともに写そうとする事自体も、様々な弱点回避の技法が

要求されて相当に困難である。

まあだから、私の場合では、近年では、これらのジャンク

レンズを「技法練習用機材」の目的で購入する場合が多い。

特に(中古)カメラ店では無く、ハードウェア全般を扱う

リサイクル店でのジャンクレンズは、500円~1000円程度が

基本的な相場となっている。(注:従前より少し下がった。

まあ、誰も買う人もおらず、殆ど二束三文の状態だ)

まず「目利き」(匠の写真用語辞典第10回記事参照)により

「使えそうなものかどうかを見極める」事からがトレーニング

の一環であるし、いざ購入後は、その性能を評価したり、

弱点があれば(=勿論、古いレンズなので多々あるだろう)

それを回避する技法を研究および練習を行う。

回避の難易度が高いとあれば必要に応じて何千枚も撮って練習

をするので、買った金額分は十分に元を取っていると言える。

また、同時代の他の製品と比較して市場の歴史を検証したり、

前モデル、あるいは後継の機種と比較して、その時代に、

どんな技術革新が行われたか?を分析する事も行っている。

そうした一連のトレーニング・研究用の用途としてが、私が、

これらのジャンクレンズを購入する主目的となっている訳だ。

その目的で、喫茶店のコーヒー1杯分程度の金額消費であれば

十分に安価と言えるであろう。

(これを「ワンコイン・レッスン」と呼ぶ場合もある)

![_c0032138_10494101.jpg]()

この方法論は、およそ10数年前から行っているのだが・・

当初は、どちらかと言えば「テストマニア」的な観点で、様々な

ジャンク品を買って来ては撮って、性能だけを検証し、だいたい

それが分かれば、良いレンズは残し、そうでも無いレンズは

知人友人にギフト代わりに譲渡してしまう事も多かった。

その方法だと、手元に不要なレンズが多数残る事も無い訳だ。

だが近年は、そうした譲渡等の処分はできるだけせずに、

可能な限り「研究用」として手元に残す事にしている。

と言うのも、後になって別のジャンクレンズ等を購入した際、

「あ、あの以前のレンズと比較したかった」と思う事も

多々あったからだ。

しかし、「残す」と言っても、保管方法は超手抜きである。

ホームセンターの衣装ケースに、最低限のエアークッションと

最低限の除湿材を入れ、レンズはフィルターもキャップも無い

ものが殆どなので、もう単に詰め込んであるだけである(汗)

まあ、それでも、たまに「アタリ」のレンズがあって、その

時代やスペックからは想像できないほど、良く写るレンズも

存在する。そうしたレンズはちょっと格が上がって「二軍」

扱いとなり、もう少しだけまともな保管の状態とする。

なお、もっと性能が優れている一般的高性能レンズや希少な

レンズ等は「一軍」扱いであり、いくつかの電気式防湿庫に

入れて、ちゃんと保管している。

まあ、複数台のレンズやカメラを所有するマニアであれば

防湿庫設置は必須であろう、外に出しっぱなしでカビが生えて

しまったら話にならないからだ。

ただ、何百台もの機材となると、全てを防湿庫に保管する

訳にも行かない、比較的高価な大型防湿庫を何台も買うのは

金額的にも置き場所的にも大変だからだ。なので、やむなく

機材に「格付け」をして、常用する大事な高性能機材だけを

防湿庫に入れる事となる。

なお、マニアと言うからには、できれば機材はすべて実用と

するべきだろう、単に家に飾っておくだけでは勿体無い、

カメラやレンズは、あくまで写真を撮る為の道具なのだ。

本ブログでも、新規購入レンズのみならず、従前から所有を

続けているレンズ群を、たまに別シリーズ記事で紹介するのは

「保管したまま」にせず定期的に使ってあげる必要があるからだ。

だから「二軍」以上のレンズであれば、全てを少なくとも数年間

に1度くらいは、外に持ち出して写真を撮っている。場合に

よっては、それらを、また記事で複数回紹介する事もある訳だ。

そうやって定期的に機材を使っていると、以前はわからな

かった特徴等も新たに見つかる事もあって勉強(研究)になる。

・・いや、と言うか、新製品とかを、ちょっと借りて短期間

だけ使った等では、わからない事が山ほどある筈だ。

レンズならば少なくとも数千枚、カメラならばもっと多く、

様々な撮影シーンで少なくとも1万枚以上は撮影しないと、

その長所短所などは良くわかって来ない事が殆どだ。

まあだから、本ブログにおいても、新製品で発売後数ヶ月

程度のカメラやレンズの紹介(評価)記事を書く事はまず無い。

そんなに短期間で「何でもお見通し」といったような記事を

書いてしまう行為は「適切では無い」と思っているからである。

(なので、他人の書く新製品レビュー等も、まず信用しない。

もし短期間で中身を理解しようとするならば、例えば何百台もの

機材を常にローテーションしながら、様々なシチュエーションで

使い続ける事で、数々の評価項目に対する「絶対的評価感覚」を

研ぎ澄まさなければならないであろう、まあ、そんな事は

実際には非常に困難か不可能な話だ・・ そこまでの「感覚」が

経験不足等で無ければ、もうその評価は、殆どが「思い込み」と

なってしまう。Web上等での大半の情報は、そんな感じであろう。

そして借りた機材の場合は、弱点がわかったとしても、借りた

所に気を使って書かなかったり、専門的評価者の記事であれば、

メーカー側に不利になる内容は、ビジネス的視点でも書けない。

だから、ますますWebや雑誌でのレビューは信用できないのだ)

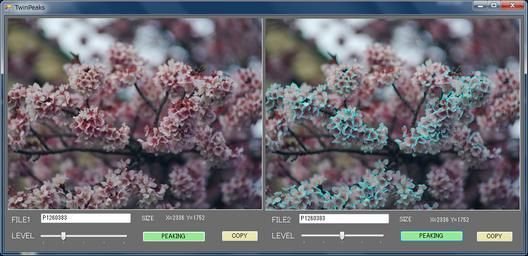

![_c0032138_10494204.jpg]()

では、やっと本レンズ(Model 62D)の話になるが、望遠側

での解像感の低下が結構出るレンズである。

が、当時のTAMRONの資料によると全く逆の事が書かれていて、

「多群移動方式の採用により、特に中間域からテレ側の

性能を向上させた」とある。

これについては、「ウソをつけ!」と解釈してはならない。

つまり、望遠域での解像感の低下は、現代の視点での評価で

あり、数十年前の当時の望遠ズームレンズは、殆どが望遠域

(あるいは広角域)での性能低下が顕著に現れていた訳だ。

まあ単焦点レンズに比べて、焦点距離が可変構造のズームは、

全ての焦点域での全ての収差の補正を良好にするような設計は

非常に困難であろうから、やむを得ない所もある。

で、TAMRONが、わざわざ「中間域からテレ側の性能を向上

させた」と謳っているのは「従来比」の話であり、すなわち

1990年頃以前の望遠ズームレンズは、望遠域の性能低下が

甚だしく、「この時代に、それを改善するべく様々な技術革新

が行われた」と解釈するべきであり、だからわざわざ、それを

本レンズの特徴だ、と謳っている訳だ。

ここでまた研究の材料が出来る。つまり、1990年頃に望遠

ズームレンズの望遠域の性能改善が行われたのであれば、

それより以前の機種はどうか?あるいは以降の機種はどうか?

といった視点である。その仮説の元にレンズを選んで買って

確かめながら撮っているのと、ただ単に古くて安いレンズを

買って「写りが悪いなあ」と文句を言うのとでは雲泥の差だ。

まあ勿論、弱点がわかったら、その回避を行うのが良い。

フルサイズ機ではなくAPS-C機を使い周辺収差を低減するのも

それであり、できるだけ逆光を避ける、あるいは少し絞り

込んで使う(注:諸収差の多くの項目は、絞りを絞る事で

減少するが、絞っても減らない収差もある→例:歪曲収差)

また、ボケ質破綻にも注意する必要があるが、ここは結構

焦点距離の変動も含めると複雑だ、一筋縄ではいかないだろう。

色々対策しても望遠域の解像感が低下が気になるならば、

あえて望遠端ぎりぎりまでは使用せず、200mm程度迄で

留めておき、(望遠)画角の不足は今回使用機のSONY α65に

備わる画質無劣化のデジタル・テレコンバーター機能を用いて

1.4倍又は2倍のモードで使用すれば、高画質のままで望遠域の

不足を補う事が出来る(注:α65では画質無劣化の代償として

記録画素数に制限が出る→テレコン2倍モードでは最大600万

画素となる)

色々と高度な技能が必要だし、レンズのみならずカメラ側の

知識や使いこなしも必須だ。だが、それら一切合財を含めて

練習(トレーニング)であり、研究でもある訳だ。

それらを行う為には、ジャンクレンズ(またはオールドレンズ)

が最適ではなかろうか? というのが近年の持論である。

----

では、次のジャンクレンズ

![_c0032138_10500022.jpg]()

レンズは、MINOTA MC ROKKOR-PF 50mm/f1.7

(中古購入価格 2,000円)

カメラは、SONY NEX-7 (APS-C機)

ハイコスパ名玉編第12回記事(第3位)等で紹介の、

優秀なコスパを誇る1970年代のMF小口径標準レンズ。

2010年前後の「大放出時代」(匠の写真用語辞典第26回)

に購入したものであり、ジャンクと言うのとは、ちょっと

違う購入形態だ。まあつまり、流通市場における「銀塩時代

の古い機材の処分品」である。

![_c0032138_10500016.jpg]()

で、本レンズはとても完成度が高く、かつ入手価格も安価で

あったので、コスパ評価が極めて高い。

ただ、本レンズだけが優秀か?というと、そういう訳でも

無く、同クラスの、一眼レフ用小口径標準レンズ(注:

実焦点距離が50mm~55mm程度で、開放F値がF1.7~F2)

は、1970年代からのマルチコート型MF版、そして1980年代

後半からのAF版においては、どれも非常に完成度が高く、

当然ながら非常に良く写り、そして元々、安価でもある。

なので、各時代の各メーカー等のファン層、初級マニア層等

においては、それぞれ(自分が贔屓とするメーカー)の

小口径標準レンズを賞賛した。

具体的には、

1970年代、PENTAX SMC TAKUMAR 55mm/f1.8、

OLYMPUS OM ZUIKO 50mm/f1.8

1980年代、RICOH XR RIKENON 50mm/f2

1990年代、CANON EF50mm/f1.8Ⅱ

・・等があり、それぞれ初級マニア層等により「安価なのに

非常に良く写る、神レンズだ!」と「神格化」されていた。

(なんでもかんでも「神」と言うとは、なんてボキャブラリー

が少ないのであろうか・・ 残念な世情である)

だが、上記の小口径標準レンズは、全て5群6枚型の「変形

ダブルガウス型構成」であり、基本設計は全て殆ど同一だ。

まあメーカー毎に、ガラス材質(硝材:屈折率や色分散)の差

や、空間配置、曲率、有効径、コーティング材質・手法等が

微妙に異なるとは思うが、その差が描写力の差異に現れる事は

まず無く、メーカー間の性能の差異は、例えばビールのメーカー

毎の味の差よりも、さらに小さい、微々たるものである。

すなわち、1970年代以降の小口径標準レンズは、どのメーカー

のものを買っても良く写るという事だ。

初級マニア層では、特定のメーカーの機材しか使わないケース

が多く、だから自分が贔屓としているメーカーの小口径レンズ

だけが良く写ると思い込んでいたに過ぎない。

まあでも、私がその事に気づいたのは、ほぼ全部のメーカーの

小口径(大口径も)の標準レンズを買い揃えた後であった(汗)

その当時だが、(MF)一眼レフカメラを購入時には、標準レンズ

をセットとして販売する形態が殆どであった。その際に大口径版

(開放F1.4級)と、小口径版(開放F1.8級)のいずれかを選択

する事が出来、大口径版セットの方が数万円程高価であった。

(注:この50年も前の市場状況が、現代でもなお、”F1.4級

レンズの方が、F1.8級よりも高性能で、だから高価なのだ”

という、誤まった常識を広めるきっかけとなってしまった)

まあ、そんな状況であったので、もし「メーカーの顔」とも

言える標準レンズの性能が悪かったら、「XX社のカメラは

写りが悪い」という悪評判が立ってしまう。だから、各社とも

性能改善を優先させ、少し時間が経てば、各社の標準レンズは

いずれも高い性能レベルで横並びに安定する訳だ。

![_c0032138_10500070.jpg]()

だが、F1.4版大口径標準は、1960年代位に大口径化競争が

行われた背景もあるが、その当時では、まだ設計は完成度が

高いとは言い難い。大口径化の為にF1.8版よりも1枚多い

6群7枚のレンズ構成とした設計も多いのだが、口径比が

大きい事からの強い球面収差の発生などが、1960年代から

1970年代にかけても、まだ解決できておらず、描写が甘い

ものが殆どである。おまけに50mmという焦点距離も実現が

困難だった模様で、各社、52mm~58mmというやや長目の

焦点距離の標準レンズが殆どであった。

大口径標準レンズの描写力や焦点距離問題が改善されるのは

1980年代に入ってからであり、かつ、その時代でもまだ

完成度が高いとは言い切れない。さらに言えば、この時代に

カメラや(標準)レンズの小型化競争が行われた市場背景も

あって、小型化で性能を落としてしまった大口径標準もある。

(逆に言えば、小型化の必要性が少なかった、CONTAX

Planar T* 50mm/f1.4等は、その性能が高く評価された)

その後の時代では、AF化とズームレンズの発達期であり、

AF大口径標準レンズは旧来のMFタイプの焼き直し品も多く、

その完成度の向上は、2000年代に入ってもまだ行われず、

やっと2010年代中頃から全くの新設計の50mm/F1.4級が

各社から新発売された、という歴史である。

(しかし、価格は旧来の数倍程度に高価になってしまった。

ここも逆に言えば、レンズ市場縮退で高価に売りたかったから、

あえてこの時代に、高性能高価格帯レンズを市場に投入した、

と見なせる)

なので、1970年代~1980年代のMF標準レンズにおいて

大口径版と小口径版が併売されていたのは、実は小口径版は

単なる廉価版ではなく、そちらの方が完成度が高く、描写力も

優れていたからだ。(まあ、メーカーの「良心」とも言えるし、

市場戦略上、少しでも高描写力の標準レンズを販売したい)

だが、その事実(安い方が良く写る)をユーザー側に認識

されてしまうと商売的には困ってしまう(皆、安い方を買う)

だから小口径標準レンズの方には「性能制限」がかけられて

しまった。具体的には、最短撮影距離の制限であり、

大口径版は、最短45cmと、各社横並びであるのだが、

小口径版は、メーカーや時代により50cm~60cmが

最短撮影距離となってしまっている。

こうしておけば、口径比の差と最短撮影距離の差により、

被写界深度の差異が、最大で2倍強(7mm vs 15mm)も

発生する為、販売時の営業トーク等では、

営「ほら、こちらのF1.4レンズの方がF1.8よりも寄れるし

背景も良くボケるでしょう? 手ブレもし難いですよ。

だから、こちらが高性能だし値段も高いのですよ・・

さて、どちらのレンズセットにしますか?」

と、ビギナー消費者層などに向けて言う事ができる。

「・・で、あれば」と、たいていのビギナー層は、大口径版

のレンズセットを買うであろう。まあ、当時の最高シャッター

速度が1/1000秒程度の銀塩MF一眼レフで、低感度フィルム

使用時に、日中の撮影では絞りをF5.6程度まで絞らないと、

シャッター速度オーバーで使えないにも係わらずだ・・(汗)

メーカーや流通市場は儲かり、ビギナー層が損をする状態

ではあるが、F1.4の「高級品」を買った所有満足感は残る。

F1.8版は不幸な「捨て駒」だったかも知れないし、

数十年後の現代に至るまで「F1.4版は高性能な高級品だ」

という市場認識を広めてしまった事への功罪は残る。

(参考:2010年代のTAMRON SP F1.8シリーズは、開放

F1.8という理由が主で、不人気レンズとなってしまった。

→初級層しか新型レンズを買わない市場状況だからだ)

![_c0032138_10501164.jpg]()

余談が長くなったが、ここは標準レンズの歴史上では重要な

ポイントである。まあつまり「銀塩時代の小口径標準レンズは

いずれも完成度が高く、とても良く写る」という事であり、

本MC50/1.7は、その中でも特に購入価格が安価であったし、

意地悪な性能制限も、殆ど掛けられていない(最短50cm)

結果的に「高コスパレンズ」となって、本ブログでの

ハイコスパ系記事でも、常に上位にノミネートされる状況な

訳だ。

全てのメーカー製の小口径標準レンズを買う必要は全く無いが

(=どれも殆ど同じ性能だからだ)、マニアであれば、必ず

どれかの小口径標準レンズは必携であろう。

なお、現代のミラーレス機で使う際は、「小口径」とは

言いつつも、ND2(減光1段)のフィルターを装着するのが

望ましいであろう。そうしておけば、たいていの光線状況で

絞りを開放から最小値まで自在に設定が可能となり、

こうしたレンズの描写表現力の幅を引き出す事ができる。

----

では、3本目のジャンクレンズ

![_c0032138_10504137.jpg]()

レンズは、CANON (New) FD100-300mm/f5.6

(ジャンク購入価格 2,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1 (μ4/3機)

1980年発売の開放F値固定型MF望遠ズームレンズ。

後年発売の同スペックのLタイプ(高画質仕様)品とは異なる。

同年発売のNew FD70-210mm/f4が、個人的に、かなり

お気に入りのMF望遠ズームであり、「ハイコスパ名玉編

第11回記事」で、見事総合第7位にランクインしている。

その前例があったのだが、本レンズはその兄貴分のレンズだ。

このジャンク品を見つけた時には、相当に期待したのだが・・

残念ながら色々と問題ありだ。

![_c0032138_10502019.jpg]()

まず、後玉に僅かなクモリがあり、実写においては、それの

影響が強く、コントラストが低下してフレアっぽい写りだ。

このクモリは、後玉が奥まった位置にあるので、外からは

清掃できず、分解が必要だが、それは行っていない。

ブロアーを何度か噴射して、ゴミ・ホコリは飛ばしたが、

勿論、それではあまり改善され無い。

それから全般に解像感も低く感じ、なんとも使い難い。

だた、低コントラスト・低解像力は、クモリだけが原因だとは

思えず、レンズ自体の性能(設計仕様)の影響である可能性も

高い。5年後の後継レンズ、Lタイプでは、蛍石レンズや

異常低分散ガラスを用いて、ずいぶんと本レンズとは異なる

設計として描写力の改善を図っている。つまり、まだ本レンズ

においては改善すべき余地(設計上も、性能上も)が色々と

残っていた、という事なのであろう。

ただ、Lレンズ(Lタイプ、高画質)仕様だからといって、

常に高描写力であるとも限らない。

上記の歴史と同様に(お気に入りの)New FD70-210/4も

1985年にNew FD80-200/4Lの姉妹機が発売されているが

そのL型レンズは、銀塩時代に4万円という高価で入手した

のだが、描写力が気に入らなくて手放してしまっていた。

L無しのNFD70-210/4は、2000円の購入価格であったので

コスパ視点も含めて廉価版の圧勝であった訳だ。

(注:この時代のCANON NFD望遠ズームは、沢山の異なる

仕様の物が併売されていて、単純に後継型等とは言えない。

L型では無い、NFD80-200/4も別途存在する。

現在、そのあたりを収集・研究中なので、いずれ、この

時代のNFD望遠ズームを纏めて記事で紹介する)

![_c0032138_10502054.jpg]()

それから、NFD70-210/4と本NFD100-300/5.6は、発売

タイミングが殆ど同じであり、同じ設計チームで並行設計

されていた可能性も高いが、この前後の時代のCANONからは、

非常に多種多様の(NEW) FD望遠ズームが発売されているし、

その一部は、旧FD版のマイナーチェンジ版であるので、

設計チーム(設計者)がバラバラである可能性も残る。

いずれにしても、200mm級望遠ズームと300mm級ズームは

当時の手動設計においては、設計の難易度がだいぶ異なる

可能性もある。単純な話をすれば、望遠域が長くなれば

色収差はより大きくなるし、レンズ自体の価格や重量の問題も

あるから、たとえ、諸収差を良好に補正した設計が出来たと

しても、それがそのまま製品化される訳でも無いであろう。

まあつまり、設計が、まだ時代的に未成熟であった可能性も

捨てきれないという訳だ。

後、気に入らない点は、やや高目の価格で買ってしまった事だ。

NFD70-210/4並みの性能を期待して、ジャンク品としては

高額な部類の2000円を許容したのだが、やはりコスパが悪い。

CANONというブランド品だから、リサイクル店でも高目の相場を

つけたのだろうか? まあ、そうだとしても、そのあたりは

買う側の「目利き」に依存する、高い(コスパが悪い)ものを

買ってしまう方に、100%責任があるのだ。

それに、CANONだから常に高価という訳でも無い、例えば

本シリーズ第17回記事でのCANON EF100-200mm/f4.5A

は、税込み324円という超破格の低額相場であったのだが

程度には問題は無く、AFもちゃんと動作するし、おまけに

描写力もかなり良い(ただし、MFでの操作性が劣悪だ)

そのレンズは、知人の初級者がEOS Kiss系デジタル機を

使っていて「望遠が欲しい」と言ったので、無期限貸与中の

状況だが、「とても良く写る、300円とはびっくりだ!」と、

気に入って貰ったようである。(追記:最近、回収して、

また別のレンズを渡してある)

![_c0032138_10504505.jpg]()

(注:上写真は母艦OM-D E-M1のエフェクトを付与した

もので、暗所での高感度ノイズが増強されてしまっている。

こうした場合、PC編集で、デノイズ(ノイズ低減)処理、

暗化+コントラスト増強、シャープネス処理等を加えれば

一応、見るに耐える写真にはなるのだが、本ブログでの

レンズ紹介記事では、本来のレンズの描写力を検証する為、

そうした過度なレタッチ編集は禁止するルールとしている)

結局、ジャンク買いの楽しみの一つとして、たまにそうした

「アタリ」を引く事も、要素としてあるのだろう。

「アタリ」とは、「程度が良い」という事のみならず、設計や

仕様等がたまたま上手く仕上がっていて、高い描写力等を持ち

結果としての「コスパが超絶的に良くなるケース」を指す。

ただ、その確率は(準)オールド(ズーム)レンズでは、あまり

高くは無い。数十本を購入しても、ほんの数本だけ、という感じ

ではある。でも、それに上手く当たると、何十万円もする現代

の高級(高額)レンズとの「価値の差」を、深く考えるきっかけ

にもなる事であろう。それはそれで、十分に意味のある事だ。

----

では、ラストのジャンクレンズ

![_c0032138_10505373.jpg]()

レンズは、SIGMA ZOOM AF-κ 70-210mm/f4-5.6

(ジャンク購入価格 900円)

カメラは、PENTAX K-5(APS-C機)

出自が全く不明、恐らくは1990年前後のAF望遠ズーム

レンズであり、それ以前のMF時代の1980年代頃の

「SIGMA 75-210mm/f3.5-4.5 Zoom-κⅢ」

(本シリーズ第15回記事で紹介)のAF版後継レンズか?

1970年代~1980年代頃のSIGMAでは、レンズ名称において

α(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)・・・

といったギリシャ文字を冠する場合があり、本レンズも

旧型レンズも「K」では無く、κ(カッパ)であろう。

まあ確かに、その時代では、カメラ機材は英字アルファベット

の型番ばかりであり、空いている型番も殆ど無く、目立たなく、

分かり難いから、ギリシャ文字を使う等の措置もわかるが、

恐らく、1985年の、MINOLTAによる「α」が出てからは、

ギリシャ文字は使い難くなったのだろうか?

![_c0032138_10505453.jpg]()

ちなみに、MINOLTAの銀塩αも海外展開の際では、名称を

「Maxxum」(マクサム)や「Dynax」(ダイナックス)と

称した事もあり、稀にそうした異名称の逆輸入品が中古市場

に流れて来ていた事もある。

デジタル時代に「α」がSONYに引き継がれた後でも海外展開

の際は異なる名前を使っていると思うが、詳しくは知らない。

近年、香港のカメラマニア氏と、ボート大会の時に英語で

カメラ談義をしていた際、

匠「以前持っていたα7(アルファ・セブン)はどうした?」

香「アルファ?? ・・ああ、A7(エーセブン)の事か。

あれは妹に上げて、オレは新型機を買ったよ」

というやりとりがあり、海外では名称が異なる事がわかる。

さて、本SIGMA70-210であるが、可も無く不可もなくという

感じの望遠ズームだ。MF時代からの一般的望遠ズームの

仕様であり、型番の推移からも小改良が繰り返されて来たと

推察され、さほど悪い描写力では無い。やはり1990年前後に

望遠ズームの性能改良が各社において行われたのだろうか?

ただし、全般的に低描写力である事は、設計開発の

年代的にも、もうそのあたりは、やむを得ない節がある。

![_c0032138_10510115.jpg]()

上写真も解像感に劣り、コントラスト的にも低く感じる。

ただ、上写真の掲載には描写力の説明以外の意味もあり、

この「鵜(う)」は、2つ上の写真の群れからはぐれ、

単独行動をしていた。

不審に思い撮影をしてみたが、どうやら羽根に怪我を

していて飛べない模様。数時間後に同じ場所を通ると、

残念ながら、もう亡くなってしまっていた。

生前の彼(彼女?)の姿を捉えた、最後の写真となった・・

さて、本レンズの購入だが、あまり普段は行かない

地方のリサイクル店だ。

その店舗は、中古ハードウェアに特化した雰囲気では無く、

日用品等が主体の店で、新品の在庫処分品も多くあった。

そこに、ごく僅かだがカメラ関連機材や用品も置いてあった

ので、そこからサルベージ(引き上げ)したものである。

価格は、一般的なカメラ中古店や他のリサイクル店では、

500円、1000円、1500円(いずれも税抜き)という感じで

あるが、この店では、900円(+税)と、今までカメラの

世界では見た事が無い価格だ、ほんの僅かでも他店よりも

割安感を演出しているのだろうか?(例:100円ショップの

中には、90円(+税)均一という店もある)

余談続きだが、こうしたリサイクル店の中古品やジャンク品

の価格は、世の中の一般的な専門中古店(カメラもしかり)の

相場とは連動してしない。だから、安い物もあれば、高い物も

存在する。勿論、一般的相場より高いと思うものは買う必要は

無く、安いと思った物だけ買えば良い。そのあたりは「目利き」

が必要と共に、およそあらゆる商品の価格や中古相場が頭の中に

入っているという、その分野の「上級マニア」向けの購買行動

ではあるが、まあ「知っていれば得をする」という事だ。

私は、こういうリサイクル店では、「イヤホン」を探す場合も

多い。イヤホン(インナーイヤー型の高音質型のもの)は、

ユーザーが耳に入れるものだから、中古品は嫌われる事が多く、

新品価格の1/3から1/4にもなる低相場の高級イヤホンも多い。

まあ、そんな感じで、イヤホンも60本くらいも集めてしまって

いるのだが・・(汗)(過去記事:イヤホン・マニアックス)

![_c0032138_10510556.jpg]()

ちなみに、カメラ用レンズは、必ずしも値段が高いものが

高描写力とは限らないが、イヤホンはさらにその傾向が顕著で

あり、値段とか有名ブランドであるかと音質は全く比例しない。

私は、元、音響エンジニアであったので、イヤホンの音を

聞くだけで、その音響特性は、だいたい把握できる。

ただ、そういう音響的素養を持たないユーザー層の場合は、

単純に「値段が高いイヤホンが、常に高音質だ」という

思い込み(誤解)を強く持っている事であろう。

例えば私が現在主力としているイヤホンは、新品で1200円

程度の安価なものだが、1万円~2万円クラスのブランド高額

イヤホンを上回る高音質であり、予備や色違いを含め3~4本程

所有して愛用している。ただ、聞く音楽ソースによりけりでも

あり、次善の主力イヤホンは8000円程度の広帯域イヤホン、

第三位は、人声・動画視聴用の中域イヤホンで2500円位だ。

数万円もする高級イヤホンを買ったとしても、これら安価な

イヤホンより高音質である保証は全く無い。・・というか、

私はイヤホン専門店で、殆ど全ての、試聴可能なイヤホンを

チェックしていて、そうした上で、安価な価格帯、しかし

コスパが最強と言えるイヤホンをチョイスしている次第だ。

(注:値段による差別化が難しい成熟市場分野であるから

近年では、ハイレゾ対応(=しかし中身は普通のアナログ構造)

ワイヤレス(=しかし充電必須)、スマホ用マイク内蔵、

ノイズキャンセラー搭載等の「付加価値」を付けてイヤホンの

高価格化を狙っている。だが、私はそれらを付加価値とは感じ

られない為、有線の高コスパの通常イヤホンしか買っていない)

ただ、音質の評価を厳密に行うには、どのようなプレーヤーで、

どの音楽ソースを、どういう風に聞きたいか?という用途上の

条件が色々とあるのだが、結局、この分野も非常に奥が深い。

この話をしだすと記事文字数がいくらあっても足りないので、

このあたりまでにしておこう。

![_c0032138_10510913.jpg]()

さて、本レンズの話に戻りたいが、とは言え、特に特徴も無い

普通の望遠ズームだ。

一眼レフでの望遠端200mm級レンズは、現代の感覚だと

物足りない事が多い。つまり、小型センサーのミラーレス機や、

それに備わるデジタル拡大(ズーム、テレコン等)と組み合わせ

て、換算画角で600mm級以上が得られないと、野鳥等の被写体

も含めたフィールド(屋外)自然観察用途には適さないとも

言える。仮にMACRO域があって近接撮影が可能なのであれば

草花や昆虫等の被写体にも適するのだが、本レンズの場合は、

1.5mの最短撮影距離で、最大撮影倍率は、1/6.2倍(注:

フルサイズ換算)となっているので物足りないし、今回の母艦

のPENTAX K-5は一般的なデジタル一眼レフ故に、デジタル

拡大機能が無い。

ただまあ、本レンズは、PENTAX (K)マウント版であり、かつ、

この時代のSIGMAレンズは、まだ絞り環を備えているので

(注:2000年代頃からのSIGMA製レンズでは、PENTAX Kや

NIKON Fマウント版でも、順次、絞り環の搭載を廃止している)

いざとなれば、マウントアダプターを介してμ4/3機等の

ミラーレス機に装着すれば望遠画角の不満は解消できる。

しかし、AF時代初期のレンズ故に、「AF万能」の思想が各社の

レンズにあった時代だ、だからMFのピントリングは存在して

いないに等しい位の薄いものであり、MF操作性はかなり落ちる。

![_c0032138_10510912.jpg]()

まあ、なかなか用途の無いレンズではあるが、SIGMAにおける

ズームレンズの発展の歴史を研究する上では、AF時代への転機

となった立場のレンズであろう。前機種のMF版とは、焦点距離

や開放F値等のスペックがまるで異なるので、それとの比較を

してみるのも面白いかも知れない。

----

さて、今回のジャンクレンズ編(Ⅲ)はこのあたり迄とする、

次回記事は、補足編とする予定だ。