本シリーズは、所有している一眼レフ用の50mm標準レンズを

AF/MF、開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に

決勝で最強の50mmレンズを決定するという趣旨の記事である。

今回は「予選Dブロック」として「MF50mm/f1.8(級)」の

レンズを6本紹介(対戦)する。

ここでF1.8級とは、小口径標準(レンズ)と呼ばれる

概ねF1.7~F2.0の範囲のスペックの物とする。

それと、予選毎には勝ちあがりレンズは決定せず、

本シリーズ記事の終盤で決勝戦進出レンズを発表する。

なお、今回の記事では紹介したいMF小口径標準レンズの数が

多い為、いつもの1記事あたり4本ではなく、6本としている。

この為、レンズの実写紹介写真は各レンズあたり2枚とする。

それから、最初に書いておくが、今回の記事は各レンズの

紹介文章の内容に重複が多く、若干クドい(汗)

その理由は記事を読んでいけば明らかになってくるが、実は

今回紹介の各レンズの光学系設計や性能は、どのレンズも、

ほとんど同じなのだ! 全て読むと「ブランドとは何か?」

と言う点で、大きな疑問が湧いてくるかも知れない・・

---

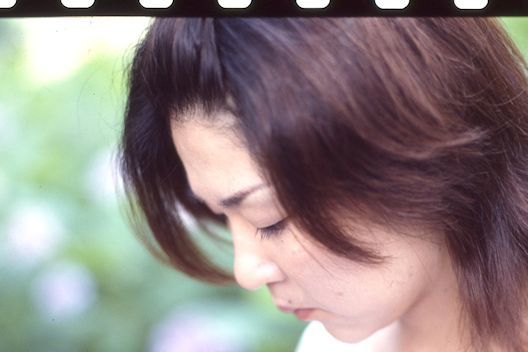

さて、今回最初のレンズ。

![_c0032138_07104548.jpg]()

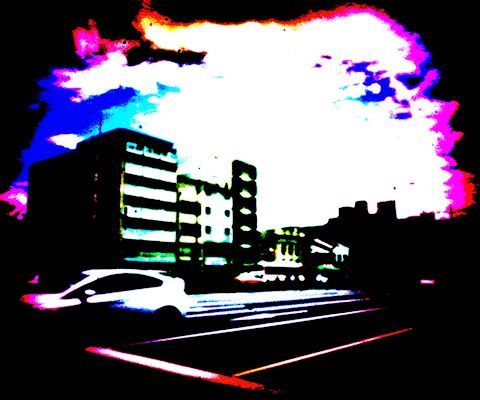

レンズ購入価格:14,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第21回記事等で紹介の、

1980年代の、準パンケーキ型MF小口径標準レンズ。

![_c0032138_07104586.jpg]()

MFレンズであり、AF化においてレンズ構成は変化していない。

ニコンFマウントであるが、ニコン製デジタル一眼レフで

使う場合は、高級機(Dヒトケタ、D三桁、D7000系、Df)

でないと露出計が動かない等、面倒だ。

むしろ、ニコン機以外の様々な一眼レフやミラーレス機で

使う方が遥かに簡便であるのだが、今回は雰囲気を重視して、

あえてニコン機に装着している。

本レンズだが、完成度の高いレンズと言える。

その根拠としては、1978年頃のAi型での初出から、Ai-S型、

シリーズE用、AiAF型、AiAF D型を経て 2011年にAF-S G型

において完全リニューアルされるまで、30年間以上も基本的な

レンズ構成に大きな変更が無かった事が上げられる。

すなわち、旧来のままでも十分な描写性能が得られていたので

光学系の変更の必要が無かったのであろう。

![_c0032138_07104513.jpg]()

・・と言うのも、これまで「ハイコスパ」系のシリーズ記事が

続いていたのであるが、本レンズの購入価格は14,000円と

若干高目であった為、コスパの観点からは評価が低くなって

しまっていたのだ。

価格が高いのは、定価がとても高い、という訳ではなく、

本レンズを入手したタイミングが悪く、1990年代の第一次

中古カメラブームの時代だったからであり、その時期では、

ニコンレンズの中古相場は若干高目であったのだ。

後年に入手したAF版のAiAF50mm/f1.8は(値切ったとは言え)

僅かに5,000円の入手価格であったので、ハイコスパ系の記事で

紹介、あるいはランキングにもノミネートされていたのだが、

紹介するのは、どうしてもAF版レンズとなってしまう。

中身は殆ど同じなのだから重複して紹介する必要も無いからだ。

Ai版にしてもAiAF版にしても、どちらも使っても写りには問題も

不満も無いであろう、ニコンユーザーであれば、どこかの時代の

小口径標準レンズは、是非抑えておくべきであると思う。

---

さて、次のレンズ。

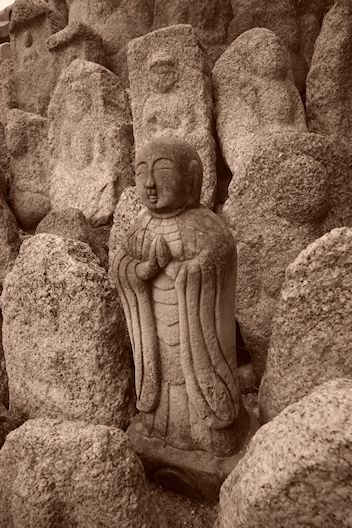

![_c0032138_07110574.jpg]()

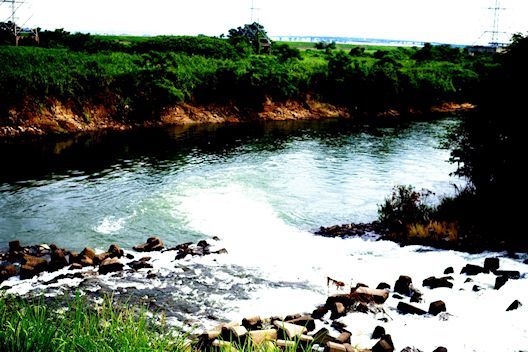

レンズ購入価格:6,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第57回記事で紹介の、

1970年代後半~1980年代のMF小口径標準レンズ。

![_c0032138_07110643.jpg]()

いた時代のレンズで、マウントはCONTAXと共通のY/C(RTS)

であり、京セラ時代のCONTAX MF一眼レフにも装着可能である。

現代においては、Y/C(ヤシカ・コンタックス)用のマウント

アダプター利用で、EOS等の一部の一眼レフ、および殆どの

ミラーレス機で使える。

さて、同じY/Cマウントには、同じスペックの50mm/f1.7で

CONTAX版のPlanar(プラナー)50mm/f1.7が存在する。

この時代の大多数の小口径標準レンズが5群6枚の変形ガウス型

構成である中、Planar 50/1.7は例外的に6群7枚だ。

この”レンズが1枚多い”という事実を持って、

「ヤシカ版よりもCONTAX版の方が写りが良い」と主張する

初級マニア等も居るのだが、事はそう単純では無いと思う。

P50/1.7は、生憎所有していないので描写力の詳細な差異に

ついての言及は避けるが、6群7枚構成と言うと、多くの

50mm/f1.4級の大口径標準レンズも、その構成であるが、

前記事AF50mm/f1.4編でも書いたように、6群7枚だから良い

と言う訳でもなく、むしろ個人的な好みとしては、5群6枚の

小口径標準の描写の方が好きな位だ。

で、各社F1.4級標準の最短撮影距離は、各社45cmで横並び

である。50mm/f1.4級は銀塩MF一眼とセットで販売された

「顔」のレンズであるので、ここに性能差があると、その

メーカーの一眼レフの評判や売り上げが落ちてしまうからだ。

しかし、小口径標準は廉価版として併売された為、各社で

最短撮影距離や開放F値の性能は、若干まちまちである。

本ML50/1.7の最短撮影距離は50cmと、F1.4級の45cmと

大差無いのだが、Planar 50/1.7は最短60cmと長めだ。

この事は、恐らくCONTAXブランドでの主力標準のP50/1.4

との差別化スペックであろうと思われる。

すなわち、P50/1.4の方が15cmも寄れるので、被写界深度が

浅くとれる為、初級ユーザー層等に対する営業的(商品価値的)

な説明が容易になるのだ。その具体的な説明例としては、

営業「F1.4版の方がF1.7版より背景が良くボケます、だから

F1.4版は値段が高いのですよ・・」となる。

このセールス・トークは勿論、単純なトリックだ。

でも初級層を納得させるには十分な差別化要因であろう。

その仕掛けの意味がわかってしまえば、あまり好ましいトーク

とは思えない。何と言うか、子供だまし的にユーザー知識を下に

見ている雰囲気だし、そもそも、単純にボケ量が大きい方が

良いレンズだ、という図式も全く成り立たないからだ。

それと、別シリーズ記事の「銀塩一眼レフ・クラッシックス

第5回記事、CONTAX RTS(1975)」のところでも説明したが、

このRTSの時代から、絞りを開けて撮る撮影技法が一般層に

広まってきた。だから、RTSのキットレンズでありCONTAXの

主力(看板)レンズでもあるP50/1.4は、その立場相応に

「良いものだ」という神話を作り上げる必要が、メーカー側の

販売戦略として重要であったと思うので、こういう(差別化の)

措置も、やむを得ないようにも思われる。

そしてYASHICAの場合は、同じ京セラ製とは言えCONTAXレンズ

ほどシビアなブランドイメージ戦略を取らなかったのであろうか、

最短撮影距離ダウンの性能制限は最小限に留まっている。

まあ、CONTAXやYASHICAの例のみならず、この時代(1970年代)

には、大口径標準と小口径標準の並列ラインナップにおいて

よく、こうした些細な仕様差別化が行われていた訳だ。

しかし、マニア心理としては、そういう差別化のトリックに

騙されるのはしゃくなので(笑)上級マニアになればなるほど、

むしろ「ヤシカ」のレンズに興味を示すようになって来る。

上級マニア的に言えば、

マ「だって、同じ富岡光学製でしょう? だったら、品質や

描写力は、ヤシカ銘もコンタックス銘も同等だよ。

それならば安い方が良いし、しかもヤシカの小口径版

(=本レンズの事)ならば、最短撮影距離もプラナーより

短くて良いよ」

という論理になってしまう訳だ。

事実、この視点でヤシカレンズを志向した上級マニアは多い。

![_c0032138_07110680.jpg]()

同じようなものだ、どれを買っても問題無い。

ユーザーの好き好き、あるいは使用マウント環境において

どれでも好きなものを買えば良いだけだ。

しかし、銀塩時代であればそういう話なのだが、現代で

ミラーレス機で(一部のデジタル一眼レフでも)マウント

アダプターを介して使うならば、どのマウントのレンズでも

装着が出来る、であれば、あまり沢山のメーカーの小口径

標準を持っていても意味が無く、本当に個人の好き好きで

選べば良いだけの話である。

----

さて、次のレンズ。

![_c0032138_07111705.jpg]()

ミラーレス・マニアックス第26回記事で紹介の

1970~1980年代のレンズで、これも良く写るレンズだ。

しかし、当該前出記事でも説明した通り、カビの発生が酷く

なってきていて、フレア等が多発する為、実写に適さない。

やむなく、本OM50/1.8は「故障欠場」とし、補欠出場として

代替レンズを紹介しよう。

![_c0032138_07112781.jpg]()

レンズ購入価格:4,000円~5,000円(?)(中古)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第48回記事および

ハイコスパレンズ・マニアックス第3回記事で紹介の

1970年代頃のMF小口径標準レンズ。

正確な購入価格が不明なのは、何かのボディとのセットで

購入した為だ。

![_c0032138_07112750.jpg]()

なお、本シリーズでは私が所有している全ての(標準)レンズ

を紹介している訳ではなく、適宜選別している。

中には、上記のOM50/1.8のような半故障品であるとか、

あるいは、設計や製造の品質の問題か?少々悪い写りで、

紹介には値しない標準レンズも中にはあるからだ・・

まあだから逆に、紹介するレンズは、ほぼ全て描写力的には

問題の無いものばかりである。

さて、コニカAR系マウントは、ミラーレス機用にマウント

アダプターが発売されている場合が多いが、あまり一般的な

マウントでは無い事は確かだ。

フランジバックが短いので、AF/デジタル一眼ではアダプター

を使って装着すると近接撮影専用になる等、苦しい制限事項が

出てくるので、まあ、ミラーレス機で使うのが賢明だ。

本レンズについても、描写力は殆ど問題にならない。

何度も書いてきた話だが、実のところ多くの50mm/f1.8級

レンズは、AF・MF問わず、そのレンズ構成は5群6枚の

変形ダブルガウス型であり、描写力は似たようなものだ。

(上記CONTAX P50/1.7のような例外はある)

まあ、同じ5群6枚構成でも、微妙に構成レンズのパワー配置

(=屈折の度合い)を変えて設計している場合もあるだろうし、

それから、ガラス材質(屈折率等)やコーティングの性能差も

あるので、全ての小口径標準(50mm/f1.8級)が、全く同じ

写りであると言う訳では無いのだが、だが、それでも差異は

微妙であり、撮影条件を整えて(極端な逆光を避ける等)

撮れば、ほとんど写りは見分けがつくような状態でもない

から、極論を言ってしまえば「どの小口径標準を買っても

写りは一緒」と考えても差し支え無いであろう。

その「写りは一緒」という点であるが、これは「悪い」と言う

意味ではなく、小口径標準の写りは一級品なのだ。

で、あるユーザーが、自身の保有するカメラのマウントに

合わせて、そのメーカー製の小口径標準レンズを買ったとする。

その際、いずれのメーカーのケースでも、そのユーザーが満足

できる描写性能が得られるという事になる。

例えば、ニコンのAi50/1.8の写りを見て、ニコン党の

初級中級者は「やはりニコンのレンズは写りが良い」と思う

事であろう。

ところがこれは、オリンパス党、キヤノン党、ペンタックス党

その他、どのメーカーの「信者」であっても、いずれも同様に

これらの小口径標準の写りは良く感じてしまうのだ。

したがって、古くはPENTAX SMCT55/1.8が「銀のタクマー」と

呼ばれて、ペンタックス党ユーザーや初級マニア層に神格化され

たり、同様にCANON EF50mm/f1.8Ⅱ(1990年~2000年代)

が、キヤノン(EOS)党の初級中級者に絶賛されたのも、いずれも

まあ、その通りなので、納得行く話なのだ。

![_c0032138_07112857.jpg]()

往年の(1950年代・レンジ機用)「コニカ・ヘキサノン」は、

当時の市場では他社に比べて描写力的アドバンテージがあった

と聞く、だから、そのクラッシックな「ヘキサノン」の

ブランドイメージを知っているベテラン・マニア等であれば、

本レンズAR50/1.7の写りを見て

マ「さすがヘキサンノン、良く写るな!」

という評価を下すかも知れない。

だけど、何度も書くように、実際のところは、どのメーカーの

小口径標準を買ったとしても、写りはほぼ同等の高性能である。

それを利用者自身が信奉する(又は、ファンである)ブランド

(メーカー)の物だけでは無かった事実には、殆ど誰も気が

ついてはいなかったのだ。

まあ、その事に皆が気がつかないのはしかたない、いったい

誰が好き好んで、大多数のメーカーの小口径標準を沢山買い

揃えるだろうか?

そういう事をするのは、よほどの「標準レンズマニア」だけだ。

まあ、初級マニアであれば、多くても2~3本までであろう、

この範囲であれば、「全て同じ」という事実には、まだ気が

つかない、「ニコンも良いが、ミノルタも良く写るなあ・・」

とか、せいぜいそんな感想だ。

すなわち、概ね1970年代~2000年代位までの期間であれば、

どの時代でも、MFでもAFでも同じだ、つまりそれらはどれも

「だいたい同じ設計」であったからだ。

ただ、2010年代からは、前述のNIKONのG型のように、まったく

の新設計の小口径標準レンズも各社から出始めている。

この理由は恐らくだが、まず従来、小口径標準は安価な製品で

あったので、メーカーとしては、これに付加価値をつけたい事、

つまり超音波モーターやらを内蔵し、値段(利益)を上げたい

からだ。2010年代はスマホやミラーレス機の台頭があって、

一眼レフ市場は縮退している為、販売数が少なくても、それを

カバーできる(利益の取れる)商品展開をしていかなくては、

メーカーとしてもカメラ事業を維持できないのであろう。

が、そういう「メーカーの都合」ばかりがリニューアルの理由

でも無いであろう。恐らくだが2000年代からコンピューターを

使った光学系自動設計技術が発達してきたのだと思われる。

そうであれば、これまで判で押したような、「小口径標準は

5群6枚、最短撮影距離45cm」というスペックから脱却でき、

旧来のスタンダードな設計と、同等またはそれ以上の描写力、

あるいは解像度を高めたり、最短撮影距離を短縮するような

高性能を与える設計が可能になって来たのだと思われる。

勿論、レンズの材料代や部品代、組立て費用等のコストには、

旧来のものも新型も大きな差異は無い、まあ、あるとすれば

超音波モーター代くらいの差だろうが、だからと言って、

定価が2倍にも3倍にも高価になるはずも無い。

が、開発にかかった経費は勿論、償却しなければならない、

この費用が定価に乗ってくる割合はかなり大きいと思うが、

それでも旧来の製品を安価な定価で売るよりも、多くの利益は

出るようになっている事だろう、さも無いと、交換レンズの

販売数の減少をカバーできないという理屈だからだ。

この事をどう考えるかは、あくまでユーザー次第だ。

「高価なレンズは良いものだ」と信じきっているならば、

まあ、それはそれでやむを得ない、そこには「所有満足度」

という要素もあり、その心理は否定できないからだ。

それとは逆に「同じ性能であれば、1円でも安い方が嬉しい」

と考えるのであれば・・

まあ、このシリーズや、過去のハイコスパ系の記事を読んで

貰ったらわかるが、MFの小口径標準なら、ジャンク等では

およそ1000円程度から入手が可能なものも多々ある訳だ。

「コスパ派」には、その事実は朗報だと思う、わずか1000円

のレンズで、その何十倍もする高価なレンズと同等な描写力

を得る事が出来るのだから・・

余談が極めて長くなった(汗) AR50/1.7独自の話が

ちっとも出て来ないが、まあ、他記事でも何度か紹介して

いるので、重複説明はあえて避ける事としよう。

----

さて、次のレンズ。

![_c0032138_07114996.jpg]()

レンズ購入価格: 6,000円相当(中古)

使用カメラ:SONY NEX-7(APS-C機)

ハイコスパ第3回記事で紹介の、1978~1990年代のMF

小口径標準レンズ。前期型と後期型があるが、鏡筒の

サイズが異なるだけで光学系は同一だと思われる。

![_c0032138_07114956.jpg]()

「和製ズミクロン」と呼ばれて人気があったレンズだ。

ただここもまた、他の小口径標準が良く写る事と同様の話だ。

本XR50/2の場合、最短撮影距離が60cmと長く、開放F値もやや

暗いので、近接でボケを活かした撮影技法の実施が難しい。

だから、少し絞って中遠距離被写体に特化する撮り方になるが

こうした状態では、小口径標準ではMTFが向上、つまり解像力

が高くなるので、高い描写力があるように見えてしまう。

このレンズは個人的には、ボケ質があまり好きでは無いので、

その点からも、いずれにしても中遠距離被写体専用になって

しまう。これでは、ますます現代的な撮影技法に適さないので、

あまり面白味が有るとは思い難いレンズだ。

![_c0032138_07114929.jpg]()

互換性があるので銀塩一眼レフであれば殆どのPENTAX Kマウント

機で使用可能だ。だが現代のPENTAX製デジタル一眼レフでは

KAタイプ以前の絞り自動位置(A位置)が無いレンズは

かなり使い難い(または使えない) XRレンズもA位置が無い

ので無理にPENTAX機(一眼レフ)で使わず、PKマウント・

アダプターを用いてミラーレス機で使うのが簡便だ。

1990年代の第一次中古カメラブーム時は、中級マニア層による

「神格化」により、本レンズの中古流通量は極めて少なかった

のであるが、2000年代以降では流通が復活。現代では、やや

少ないが全く見ないという訳では無い。しかし、従前の時代の

「神格化」により中古相場は1万円弱とやや高目の場合もある。

その価格で入手するならコスパが悪い、代わりに他社の

小口径標準の安いものを買えば、それで済む話だからだ・・

----

さて、次のレンズ。

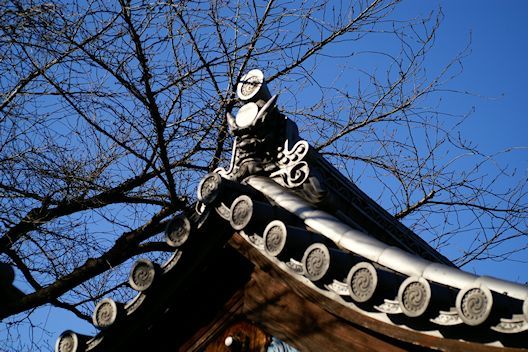

![_c0032138_07121030.jpg]()

レンズ購入価格:2,000円(中古)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)

ミラーレス・マニアックス第74回記事で紹介の

1980年頃に発売のMF小口径標準レンズ。

キヤノンFD系マウントなので、ほとんどのミラーレス機で

利用可能だが、デジタル一眼レフには装着困難だ。

![_c0032138_07121081.jpg]()

スペックの類だ。これは同じキヤノンの大口径標準F1.4級

(最短45cm)との仕様的差別化だと思うが、ユーザーから

見れば、こうした性能の出し惜しみは、あまり好ましい印象

を持てない。

で、描写傾向や撮影技法的には、上記XR50/2とほぼ同等だ、

無理に近接撮影に持ち込むと、若干のボケ質破綻が出る

場合がある。まあ勿論、本FD50/1.8も他の小口径標準と同じく

基本的には良く写るのは確かなのだが、最短60cm型標準は、

個人的には、あまり好みでは無いので、詳細説明は最小限に

しておこう。

なお、キヤノンFD系レンズには実に多種類の標準レンズが

存在する。まあどれを買っても性能や描写力に大差がある

訳では無いので、一般的には、どれでもお好みのが1本あれば

十分であろう。

![_c0032138_07121026.jpg]()

困難であった為に、そこで中古相場が大きく下落している。

2010年代以降、ミラーレス機によるマウントアダプターで

FD系レンズは自由に使えるようになったのだが、中古相場は

下がったままだ、だから逆に言えば、コスパの良いマウント

であるとも言える。

そして勿論、値段の高い(FD系)レンズの方が必ず良く写る、

という訳では全く無いので念の為。

そのあたりは、例えば同じ焦点距離のFD系レンズにおいて

高価な物(例えば、大口径、Lレンズ系、SSC系、レア物系)

と安価な物を、自身で両方買ってみて撮り比べてみれば容易に

実感できる筈だ。下手をすると、安い物の方が良く写る場合

すらあって、「レンズの価格(価値)って何だろう?」と

考えさせられてしまう場合もある。

---

では、今回ラストのレンズ。

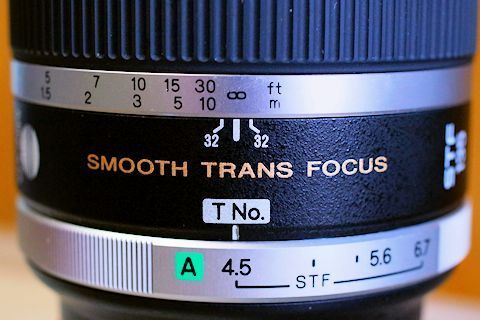

![_c0032138_07123048.jpg]()

レンズ購入価格:2,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス名玉編第2回(11位相当)および

ハイ・コスパレンズBEST40 第12回(3位)で紹介の、

1970年代のMF小口径標準レンズ。

上記ランキング記事で、いずれも上位に入賞した、コスパ

の極めて良い銘玉だ。

![_c0032138_07123105.jpg]()

機では利用可能だが、デジタル一眼レフには装着しずらい。

PF銘であるから、P=ペンタ=5群、F=アルファベット6番目の

文字=6枚。すなわち、これまた5群6枚構成という事である。

で、この構成の小口径標準はいずれも良く写るが、本レンズは

なんだか描写傾向が他のレンズとは微妙に違うような気もする。

だから、MF小口径標準の中で、どれか1本を取り上げる場合

たいていその代表は、本MC50/1.7となる。(次点がPENTAX

SMCT55/1.8という感じになるだろうか?)

他との写りの差は微々たるものだ、しかしコスパの採点が

絡んでくると、本レンズは2010年前後の「大放出時代」に

2000円で購入したものであるから、1万円以上も出して買った

他社の小口径標準と比べて、写りが同等であれば、本レンズの

方がコスパ点が良いので、総合評価点が上がる訳だ。

![_c0032138_07123172.jpg]()

高く無いし、ジャンクとして売られている場合も良く見かける、

2000円程度までならば、試しに買ってみても決して損は無い、

ハイコスパ名玉編で、何百本のレンズの中から、コスパ面で

総合3位となった実力は、決して侮れない事実だ。

本レンズの出自や詳細は、何度もレンズ系の記事に登場して

いるので、重複説明は避ける事にしよう。

まあ、本MC50/1.7は、マニア必携レンズであると言える。

---

さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における

予選Dブロック「MF50mm/f1.8」の記事は終了だ。

今回の記事は普段のレンズ4本ではなく、故障欠場を含めて

7本もの小口径標準を紹介した、で、実は、まだこれ以外

にも何本ものMF小口径標準レンズが手元にはある。

(注:焦点距離が50mmでは無い小口径標準レンズは

別の予選ブロックで対戦予定)

で、それらの一部は設計品質等の根源的な理由、またはカビや

劣化等による後天的な理由で描写力が落ちるものもあって、

紹介を控えた。けど、そういう点を抜きにすれば、どの小口径

標準も、どれも同様な設計で、どれも非常に良く写るのだ。

それに気がつくまで、10数本もの小口径標準レンズを買って

しまったのは(汗)ある意味、無駄な話ではあるが、ただ

そこから得られる経験則は大きい・・

つまり「メーカーなんて、どれを選んでもほぼ一緒」という

点である。まあ現代の各社のデジタルカメラは製造技術の進歩、

使用部品の共通化や、市場競争の激化により、品質差はさらに

殆ど無いに等しいが、今回記事の時代(1970年代~1980年代)

でも、結局、小口径標準レンズに関してはメーカー間の性能差

が無い状態であった事が実感できる。

自身が使っているメーカー(ブランド)のものは一番良い、と

信じ込んでいる初級者層には是非知って貰いたい事実である。

----

さて、次回の記事は、予選Eブロック「MF50mm/f1.4 Part 2」

となる予定だ。

AF/MF、開放F値等によるカテゴリー別で予選を行い、最後に

決勝で最強の50mmレンズを決定するという趣旨の記事である。

今回は「予選Dブロック」として「MF50mm/f1.8(級)」の

レンズを6本紹介(対戦)する。

ここでF1.8級とは、小口径標準(レンズ)と呼ばれる

概ねF1.7~F2.0の範囲のスペックの物とする。

それと、予選毎には勝ちあがりレンズは決定せず、

本シリーズ記事の終盤で決勝戦進出レンズを発表する。

なお、今回の記事では紹介したいMF小口径標準レンズの数が

多い為、いつもの1記事あたり4本ではなく、6本としている。

この為、レンズの実写紹介写真は各レンズあたり2枚とする。

それから、最初に書いておくが、今回の記事は各レンズの

紹介文章の内容に重複が多く、若干クドい(汗)

その理由は記事を読んでいけば明らかになってくるが、実は

今回紹介の各レンズの光学系設計や性能は、どのレンズも、

ほとんど同じなのだ! 全て読むと「ブランドとは何か?」

と言う点で、大きな疑問が湧いてくるかも知れない・・

---

さて、今回最初のレンズ。

レンズ購入価格:14,000円(中古)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第21回記事等で紹介の、

1980年代の、準パンケーキ型MF小口径標準レンズ。

MFレンズであり、AF化においてレンズ構成は変化していない。

ニコンFマウントであるが、ニコン製デジタル一眼レフで

使う場合は、高級機(Dヒトケタ、D三桁、D7000系、Df)

でないと露出計が動かない等、面倒だ。

むしろ、ニコン機以外の様々な一眼レフやミラーレス機で

使う方が遥かに簡便であるのだが、今回は雰囲気を重視して、

あえてニコン機に装着している。

本レンズだが、完成度の高いレンズと言える。

その根拠としては、1978年頃のAi型での初出から、Ai-S型、

シリーズE用、AiAF型、AiAF D型を経て 2011年にAF-S G型

において完全リニューアルされるまで、30年間以上も基本的な

レンズ構成に大きな変更が無かった事が上げられる。

すなわち、旧来のままでも十分な描写性能が得られていたので

光学系の変更の必要が無かったのであろう。

・・と言うのも、これまで「ハイコスパ」系のシリーズ記事が

続いていたのであるが、本レンズの購入価格は14,000円と

若干高目であった為、コスパの観点からは評価が低くなって

しまっていたのだ。

価格が高いのは、定価がとても高い、という訳ではなく、

本レンズを入手したタイミングが悪く、1990年代の第一次

中古カメラブームの時代だったからであり、その時期では、

ニコンレンズの中古相場は若干高目であったのだ。

後年に入手したAF版のAiAF50mm/f1.8は(値切ったとは言え)

僅かに5,000円の入手価格であったので、ハイコスパ系の記事で

紹介、あるいはランキングにもノミネートされていたのだが、

紹介するのは、どうしてもAF版レンズとなってしまう。

中身は殆ど同じなのだから重複して紹介する必要も無いからだ。

Ai版にしてもAiAF版にしても、どちらも使っても写りには問題も

不満も無いであろう、ニコンユーザーであれば、どこかの時代の

小口径標準レンズは、是非抑えておくべきであると思う。

---

さて、次のレンズ。

レンズ購入価格:6,000円(中古)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス第57回記事で紹介の、

1970年代後半~1980年代のMF小口径標準レンズ。

いた時代のレンズで、マウントはCONTAXと共通のY/C(RTS)

であり、京セラ時代のCONTAX MF一眼レフにも装着可能である。

現代においては、Y/C(ヤシカ・コンタックス)用のマウント

アダプター利用で、EOS等の一部の一眼レフ、および殆どの

ミラーレス機で使える。

さて、同じY/Cマウントには、同じスペックの50mm/f1.7で

CONTAX版のPlanar(プラナー)50mm/f1.7が存在する。

この時代の大多数の小口径標準レンズが5群6枚の変形ガウス型

構成である中、Planar 50/1.7は例外的に6群7枚だ。

この”レンズが1枚多い”という事実を持って、

「ヤシカ版よりもCONTAX版の方が写りが良い」と主張する

初級マニア等も居るのだが、事はそう単純では無いと思う。

P50/1.7は、生憎所有していないので描写力の詳細な差異に

ついての言及は避けるが、6群7枚構成と言うと、多くの

50mm/f1.4級の大口径標準レンズも、その構成であるが、

前記事AF50mm/f1.4編でも書いたように、6群7枚だから良い

と言う訳でもなく、むしろ個人的な好みとしては、5群6枚の

小口径標準の描写の方が好きな位だ。

で、各社F1.4級標準の最短撮影距離は、各社45cmで横並び

である。50mm/f1.4級は銀塩MF一眼とセットで販売された

「顔」のレンズであるので、ここに性能差があると、その

メーカーの一眼レフの評判や売り上げが落ちてしまうからだ。

しかし、小口径標準は廉価版として併売された為、各社で

最短撮影距離や開放F値の性能は、若干まちまちである。

本ML50/1.7の最短撮影距離は50cmと、F1.4級の45cmと

大差無いのだが、Planar 50/1.7は最短60cmと長めだ。

この事は、恐らくCONTAXブランドでの主力標準のP50/1.4

との差別化スペックであろうと思われる。

すなわち、P50/1.4の方が15cmも寄れるので、被写界深度が

浅くとれる為、初級ユーザー層等に対する営業的(商品価値的)

な説明が容易になるのだ。その具体的な説明例としては、

営業「F1.4版の方がF1.7版より背景が良くボケます、だから

F1.4版は値段が高いのですよ・・」となる。

このセールス・トークは勿論、単純なトリックだ。

でも初級層を納得させるには十分な差別化要因であろう。

その仕掛けの意味がわかってしまえば、あまり好ましいトーク

とは思えない。何と言うか、子供だまし的にユーザー知識を下に

見ている雰囲気だし、そもそも、単純にボケ量が大きい方が

良いレンズだ、という図式も全く成り立たないからだ。

それと、別シリーズ記事の「銀塩一眼レフ・クラッシックス

第5回記事、CONTAX RTS(1975)」のところでも説明したが、

このRTSの時代から、絞りを開けて撮る撮影技法が一般層に

広まってきた。だから、RTSのキットレンズでありCONTAXの

主力(看板)レンズでもあるP50/1.4は、その立場相応に

「良いものだ」という神話を作り上げる必要が、メーカー側の

販売戦略として重要であったと思うので、こういう(差別化の)

措置も、やむを得ないようにも思われる。

そしてYASHICAの場合は、同じ京セラ製とは言えCONTAXレンズ

ほどシビアなブランドイメージ戦略を取らなかったのであろうか、

最短撮影距離ダウンの性能制限は最小限に留まっている。

まあ、CONTAXやYASHICAの例のみならず、この時代(1970年代)

には、大口径標準と小口径標準の並列ラインナップにおいて

よく、こうした些細な仕様差別化が行われていた訳だ。

しかし、マニア心理としては、そういう差別化のトリックに

騙されるのはしゃくなので(笑)上級マニアになればなるほど、

むしろ「ヤシカ」のレンズに興味を示すようになって来る。

上級マニア的に言えば、

マ「だって、同じ富岡光学製でしょう? だったら、品質や

描写力は、ヤシカ銘もコンタックス銘も同等だよ。

それならば安い方が良いし、しかもヤシカの小口径版

(=本レンズの事)ならば、最短撮影距離もプラナーより

短くて良いよ」

という論理になってしまう訳だ。

事実、この視点でヤシカレンズを志向した上級マニアは多い。

同じようなものだ、どれを買っても問題無い。

ユーザーの好き好き、あるいは使用マウント環境において

どれでも好きなものを買えば良いだけだ。

しかし、銀塩時代であればそういう話なのだが、現代で

ミラーレス機で(一部のデジタル一眼レフでも)マウント

アダプターを介して使うならば、どのマウントのレンズでも

装着が出来る、であれば、あまり沢山のメーカーの小口径

標準を持っていても意味が無く、本当に個人の好き好きで

選べば良いだけの話である。

----

さて、次のレンズ。

ミラーレス・マニアックス第26回記事で紹介の

1970~1980年代のレンズで、これも良く写るレンズだ。

しかし、当該前出記事でも説明した通り、カビの発生が酷く

なってきていて、フレア等が多発する為、実写に適さない。

やむなく、本OM50/1.8は「故障欠場」とし、補欠出場として

代替レンズを紹介しよう。

レンズ購入価格:4,000円~5,000円(?)(中古)

使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

ミラーレス・マニアックス第48回記事および

ハイコスパレンズ・マニアックス第3回記事で紹介の

1970年代頃のMF小口径標準レンズ。

正確な購入価格が不明なのは、何かのボディとのセットで

購入した為だ。

なお、本シリーズでは私が所有している全ての(標準)レンズ

を紹介している訳ではなく、適宜選別している。

中には、上記のOM50/1.8のような半故障品であるとか、

あるいは、設計や製造の品質の問題か?少々悪い写りで、

紹介には値しない標準レンズも中にはあるからだ・・

まあだから逆に、紹介するレンズは、ほぼ全て描写力的には

問題の無いものばかりである。

さて、コニカAR系マウントは、ミラーレス機用にマウント

アダプターが発売されている場合が多いが、あまり一般的な

マウントでは無い事は確かだ。

フランジバックが短いので、AF/デジタル一眼ではアダプター

を使って装着すると近接撮影専用になる等、苦しい制限事項が

出てくるので、まあ、ミラーレス機で使うのが賢明だ。

本レンズについても、描写力は殆ど問題にならない。

何度も書いてきた話だが、実のところ多くの50mm/f1.8級

レンズは、AF・MF問わず、そのレンズ構成は5群6枚の

変形ダブルガウス型であり、描写力は似たようなものだ。

(上記CONTAX P50/1.7のような例外はある)

まあ、同じ5群6枚構成でも、微妙に構成レンズのパワー配置

(=屈折の度合い)を変えて設計している場合もあるだろうし、

それから、ガラス材質(屈折率等)やコーティングの性能差も

あるので、全ての小口径標準(50mm/f1.8級)が、全く同じ

写りであると言う訳では無いのだが、だが、それでも差異は

微妙であり、撮影条件を整えて(極端な逆光を避ける等)

撮れば、ほとんど写りは見分けがつくような状態でもない

から、極論を言ってしまえば「どの小口径標準を買っても

写りは一緒」と考えても差し支え無いであろう。

その「写りは一緒」という点であるが、これは「悪い」と言う

意味ではなく、小口径標準の写りは一級品なのだ。

で、あるユーザーが、自身の保有するカメラのマウントに

合わせて、そのメーカー製の小口径標準レンズを買ったとする。

その際、いずれのメーカーのケースでも、そのユーザーが満足

できる描写性能が得られるという事になる。

例えば、ニコンのAi50/1.8の写りを見て、ニコン党の

初級中級者は「やはりニコンのレンズは写りが良い」と思う

事であろう。

ところがこれは、オリンパス党、キヤノン党、ペンタックス党

その他、どのメーカーの「信者」であっても、いずれも同様に

これらの小口径標準の写りは良く感じてしまうのだ。

したがって、古くはPENTAX SMCT55/1.8が「銀のタクマー」と

呼ばれて、ペンタックス党ユーザーや初級マニア層に神格化され

たり、同様にCANON EF50mm/f1.8Ⅱ(1990年~2000年代)

が、キヤノン(EOS)党の初級中級者に絶賛されたのも、いずれも

まあ、その通りなので、納得行く話なのだ。

往年の(1950年代・レンジ機用)「コニカ・ヘキサノン」は、

当時の市場では他社に比べて描写力的アドバンテージがあった

と聞く、だから、そのクラッシックな「ヘキサノン」の

ブランドイメージを知っているベテラン・マニア等であれば、

本レンズAR50/1.7の写りを見て

マ「さすがヘキサンノン、良く写るな!」

という評価を下すかも知れない。

だけど、何度も書くように、実際のところは、どのメーカーの

小口径標準を買ったとしても、写りはほぼ同等の高性能である。

それを利用者自身が信奉する(又は、ファンである)ブランド

(メーカー)の物だけでは無かった事実には、殆ど誰も気が

ついてはいなかったのだ。

まあ、その事に皆が気がつかないのはしかたない、いったい

誰が好き好んで、大多数のメーカーの小口径標準を沢山買い

揃えるだろうか?

そういう事をするのは、よほどの「標準レンズマニア」だけだ。

まあ、初級マニアであれば、多くても2~3本までであろう、

この範囲であれば、「全て同じ」という事実には、まだ気が

つかない、「ニコンも良いが、ミノルタも良く写るなあ・・」

とか、せいぜいそんな感想だ。

すなわち、概ね1970年代~2000年代位までの期間であれば、

どの時代でも、MFでもAFでも同じだ、つまりそれらはどれも

「だいたい同じ設計」であったからだ。

ただ、2010年代からは、前述のNIKONのG型のように、まったく

の新設計の小口径標準レンズも各社から出始めている。

この理由は恐らくだが、まず従来、小口径標準は安価な製品で

あったので、メーカーとしては、これに付加価値をつけたい事、

つまり超音波モーターやらを内蔵し、値段(利益)を上げたい

からだ。2010年代はスマホやミラーレス機の台頭があって、

一眼レフ市場は縮退している為、販売数が少なくても、それを

カバーできる(利益の取れる)商品展開をしていかなくては、

メーカーとしてもカメラ事業を維持できないのであろう。

が、そういう「メーカーの都合」ばかりがリニューアルの理由

でも無いであろう。恐らくだが2000年代からコンピューターを

使った光学系自動設計技術が発達してきたのだと思われる。

そうであれば、これまで判で押したような、「小口径標準は

5群6枚、最短撮影距離45cm」というスペックから脱却でき、

旧来のスタンダードな設計と、同等またはそれ以上の描写力、

あるいは解像度を高めたり、最短撮影距離を短縮するような

高性能を与える設計が可能になって来たのだと思われる。

勿論、レンズの材料代や部品代、組立て費用等のコストには、

旧来のものも新型も大きな差異は無い、まあ、あるとすれば

超音波モーター代くらいの差だろうが、だからと言って、

定価が2倍にも3倍にも高価になるはずも無い。

が、開発にかかった経費は勿論、償却しなければならない、

この費用が定価に乗ってくる割合はかなり大きいと思うが、

それでも旧来の製品を安価な定価で売るよりも、多くの利益は

出るようになっている事だろう、さも無いと、交換レンズの

販売数の減少をカバーできないという理屈だからだ。

この事をどう考えるかは、あくまでユーザー次第だ。

「高価なレンズは良いものだ」と信じきっているならば、

まあ、それはそれでやむを得ない、そこには「所有満足度」

という要素もあり、その心理は否定できないからだ。

それとは逆に「同じ性能であれば、1円でも安い方が嬉しい」

と考えるのであれば・・

まあ、このシリーズや、過去のハイコスパ系の記事を読んで

貰ったらわかるが、MFの小口径標準なら、ジャンク等では

およそ1000円程度から入手が可能なものも多々ある訳だ。

「コスパ派」には、その事実は朗報だと思う、わずか1000円

のレンズで、その何十倍もする高価なレンズと同等な描写力

を得る事が出来るのだから・・

余談が極めて長くなった(汗) AR50/1.7独自の話が

ちっとも出て来ないが、まあ、他記事でも何度か紹介して

いるので、重複説明はあえて避ける事としよう。

----

さて、次のレンズ。

レンズ購入価格: 6,000円相当(中古)

使用カメラ:SONY NEX-7(APS-C機)

ハイコスパ第3回記事で紹介の、1978~1990年代のMF

小口径標準レンズ。前期型と後期型があるが、鏡筒の

サイズが異なるだけで光学系は同一だと思われる。

「和製ズミクロン」と呼ばれて人気があったレンズだ。

ただここもまた、他の小口径標準が良く写る事と同様の話だ。

本XR50/2の場合、最短撮影距離が60cmと長く、開放F値もやや

暗いので、近接でボケを活かした撮影技法の実施が難しい。

だから、少し絞って中遠距離被写体に特化する撮り方になるが

こうした状態では、小口径標準ではMTFが向上、つまり解像力

が高くなるので、高い描写力があるように見えてしまう。

このレンズは個人的には、ボケ質があまり好きでは無いので、

その点からも、いずれにしても中遠距離被写体専用になって

しまう。これでは、ますます現代的な撮影技法に適さないので、

あまり面白味が有るとは思い難いレンズだ。

互換性があるので銀塩一眼レフであれば殆どのPENTAX Kマウント

機で使用可能だ。だが現代のPENTAX製デジタル一眼レフでは

KAタイプ以前の絞り自動位置(A位置)が無いレンズは

かなり使い難い(または使えない) XRレンズもA位置が無い

ので無理にPENTAX機(一眼レフ)で使わず、PKマウント・

アダプターを用いてミラーレス機で使うのが簡便だ。

1990年代の第一次中古カメラブーム時は、中級マニア層による

「神格化」により、本レンズの中古流通量は極めて少なかった

のであるが、2000年代以降では流通が復活。現代では、やや

少ないが全く見ないという訳では無い。しかし、従前の時代の

「神格化」により中古相場は1万円弱とやや高目の場合もある。

その価格で入手するならコスパが悪い、代わりに他社の

小口径標準の安いものを買えば、それで済む話だからだ・・

----

さて、次のレンズ。

レンズ購入価格:2,000円(中古)

使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)

ミラーレス・マニアックス第74回記事で紹介の

1980年頃に発売のMF小口径標準レンズ。

キヤノンFD系マウントなので、ほとんどのミラーレス機で

利用可能だが、デジタル一眼レフには装着困難だ。

スペックの類だ。これは同じキヤノンの大口径標準F1.4級

(最短45cm)との仕様的差別化だと思うが、ユーザーから

見れば、こうした性能の出し惜しみは、あまり好ましい印象

を持てない。

で、描写傾向や撮影技法的には、上記XR50/2とほぼ同等だ、

無理に近接撮影に持ち込むと、若干のボケ質破綻が出る

場合がある。まあ勿論、本FD50/1.8も他の小口径標準と同じく

基本的には良く写るのは確かなのだが、最短60cm型標準は、

個人的には、あまり好みでは無いので、詳細説明は最小限に

しておこう。

なお、キヤノンFD系レンズには実に多種類の標準レンズが

存在する。まあどれを買っても性能や描写力に大差がある

訳では無いので、一般的には、どれでもお好みのが1本あれば

十分であろう。

困難であった為に、そこで中古相場が大きく下落している。

2010年代以降、ミラーレス機によるマウントアダプターで

FD系レンズは自由に使えるようになったのだが、中古相場は

下がったままだ、だから逆に言えば、コスパの良いマウント

であるとも言える。

そして勿論、値段の高い(FD系)レンズの方が必ず良く写る、

という訳では全く無いので念の為。

そのあたりは、例えば同じ焦点距離のFD系レンズにおいて

高価な物(例えば、大口径、Lレンズ系、SSC系、レア物系)

と安価な物を、自身で両方買ってみて撮り比べてみれば容易に

実感できる筈だ。下手をすると、安い物の方が良く写る場合

すらあって、「レンズの価格(価値)って何だろう?」と

考えさせられてしまう場合もある。

---

では、今回ラストのレンズ。

レンズ購入価格:2,000円(中古)

使用カメラ:SONY α7 (フルサイズ機)

ミラーレス・マニアックス名玉編第2回(11位相当)および

ハイ・コスパレンズBEST40 第12回(3位)で紹介の、

1970年代のMF小口径標準レンズ。

上記ランキング記事で、いずれも上位に入賞した、コスパ

の極めて良い銘玉だ。

機では利用可能だが、デジタル一眼レフには装着しずらい。

PF銘であるから、P=ペンタ=5群、F=アルファベット6番目の

文字=6枚。すなわち、これまた5群6枚構成という事である。

で、この構成の小口径標準はいずれも良く写るが、本レンズは

なんだか描写傾向が他のレンズとは微妙に違うような気もする。

だから、MF小口径標準の中で、どれか1本を取り上げる場合

たいていその代表は、本MC50/1.7となる。(次点がPENTAX

SMCT55/1.8という感じになるだろうか?)

他との写りの差は微々たるものだ、しかしコスパの採点が

絡んでくると、本レンズは2010年前後の「大放出時代」に

2000円で購入したものであるから、1万円以上も出して買った

他社の小口径標準と比べて、写りが同等であれば、本レンズの

方がコスパ点が良いので、総合評価点が上がる訳だ。

高く無いし、ジャンクとして売られている場合も良く見かける、

2000円程度までならば、試しに買ってみても決して損は無い、

ハイコスパ名玉編で、何百本のレンズの中から、コスパ面で

総合3位となった実力は、決して侮れない事実だ。

本レンズの出自や詳細は、何度もレンズ系の記事に登場して

いるので、重複説明は避ける事にしよう。

まあ、本MC50/1.7は、マニア必携レンズであると言える。

---

さて、ここまでで「最強50mmレンズ選手権」における

予選Dブロック「MF50mm/f1.8」の記事は終了だ。

今回の記事は普段のレンズ4本ではなく、故障欠場を含めて

7本もの小口径標準を紹介した、で、実は、まだこれ以外

にも何本ものMF小口径標準レンズが手元にはある。

(注:焦点距離が50mmでは無い小口径標準レンズは

別の予選ブロックで対戦予定)

で、それらの一部は設計品質等の根源的な理由、またはカビや

劣化等による後天的な理由で描写力が落ちるものもあって、

紹介を控えた。けど、そういう点を抜きにすれば、どの小口径

標準も、どれも同様な設計で、どれも非常に良く写るのだ。

それに気がつくまで、10数本もの小口径標準レンズを買って

しまったのは(汗)ある意味、無駄な話ではあるが、ただ

そこから得られる経験則は大きい・・

つまり「メーカーなんて、どれを選んでもほぼ一緒」という

点である。まあ現代の各社のデジタルカメラは製造技術の進歩、

使用部品の共通化や、市場競争の激化により、品質差はさらに

殆ど無いに等しいが、今回記事の時代(1970年代~1980年代)

でも、結局、小口径標準レンズに関してはメーカー間の性能差

が無い状態であった事が実感できる。

自身が使っているメーカー(ブランド)のものは一番良い、と

信じ込んでいる初級者層には是非知って貰いたい事実である。

----

さて、次回の記事は、予選Eブロック「MF50mm/f1.4 Part 2」

となる予定だ。