一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回第13回記事では「ノウハウ編」でのサブカテゴリーの

撮影技法・特殊技法(Part1)とする。

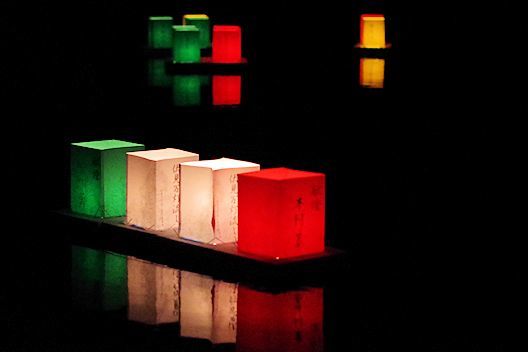

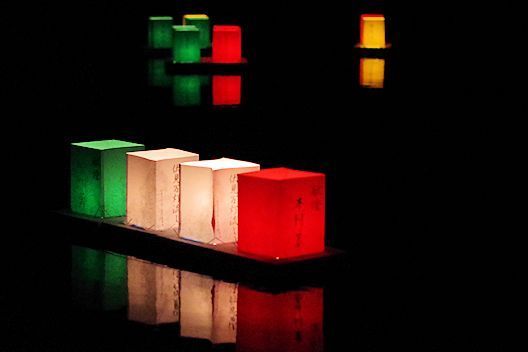

![c0032138_07060309.jpg]()

★ボケ質

独自用語。

「ボケ」は勿論日本語であり、撮影画像において被写体の

ピントが合っていない部分(被写界深度外)を指す。

英語では「Out Focus」という単語があるが、これは

元々「ピントが外れている」という意味であり、日本語で

言うところの「ピンボケ」に近い概念であり、「ボケ」とは

ちょっと意味合いが異なる。(ただし、マニア用語として

ボケが発生している部分を「アウトフォーカス(部)」と

呼ぶケースもある)

![c0032138_07060356.jpg]()

そのまま写真関連用語として用いるようになり、「Bokeh」と

綴られる。

この英語表記を商品名や愛称に冠したレンズには、例えば、

LAOWA 105mm/F2.0 "The Bokeh Dreamer" (特集記事参照)や

SIGMA 105mm/F1.4 DG HSM | Art "BOKEH-MASTER"がある。

![c0032138_07060389.jpg]()

これらは「ボケ質」に配慮したものである。

(下写真は、LAOWA 105mm/F2での撮影)

![c0032138_07060373.jpg]()

1990年代前半に発売されている(ハイコスパ記事等で紹介)

この「DC」は「De-Focus Control」という意味で、すなわち

「ボケ質」を良好にするように調整する為の「DC環」が装備されて

いるのだが、1990年代当時のユーザー層のカメラ知識では、

この効果の意味や用法が良くわかっていなかった模様であり、

「これは軟焦点(ソフトフォーカス)レンズだ」という誤解が

長く続いていた。

![c0032138_07061482.jpg]()

中心に知られてはいたが、その概念は1990年代前半頃では、

まだ一般カメラユーザーには浸透しておらず、例えば大口径

レンズである85mm/F1.4や300mm/F2.8等を使って、

被写界深度が浅い状態で撮影し、結果、背景が大きくボケたら、

その事を「ボケ味が良い」等と言っていたに過ぎなかった。

勿論、これは単に「ボケ量」が多いだけの状態である。

![c0032138_07061434.jpg]()

測光であり、撮影前には通常は開放状態でのボケ量が見えて

いるに過ぎない(プレビューしてもファインダー像が暗くて

良くわからない)、また銀塩レンジファインダー機はTTLでは

無いのでレンズ自体のボケ量・質等は事前に確認できない。

よって、撮影するまで、レンズの実際のボケ量やボケ質は

判断できず、またこれらはレンズの設計仕様や収差にも密接に

関連する為、撮影距離や絞り値などの撮影条件によっても

「ボケ量」はもとより「ボケ質」までも変化してしまう。

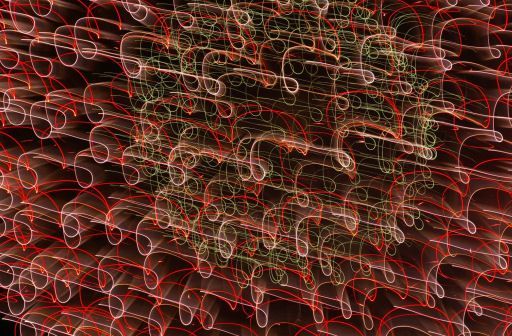

(下写真は、ボケ質が非常に悪い例→ボケ質破綻)

![c0032138_07061416.jpg]()

悪い」等とマニア層は言っていたのだが、撮影条件の再現性が

殆ど無い為、「マニア(や評論家)が、このレンズはボケ味が

良いと言っていたが、オレが買って写してみたら、さほどでも

無かった」等という混乱も色々と生じていた。

ただ、文句が言えるのはまだ「ボケ質」の理解がある方であり

初級ユーザー等では、何がどうなっていたらボケが良いのか?

そのあたりが殆どわかっていない時代でもあった。

レンズの「ボケ質」が最初に一般カメラユーザーにも意識された

のは、恐らく1998年発売のMINOLTA STF135mm/F2.8[T4.5]

(ミラーレス・マニアックス。アポダイゼーション・グランドスラム

等、多数の記事で紹介済み)が最初であろうか?

このレンズは「アポダイゼーション」の仕組みを取り入れ、

極めてボケが綺麗であり、一般ユーザー層においては

「ボケの質に良し悪しがあるのだ」という事を初めて知らされた。

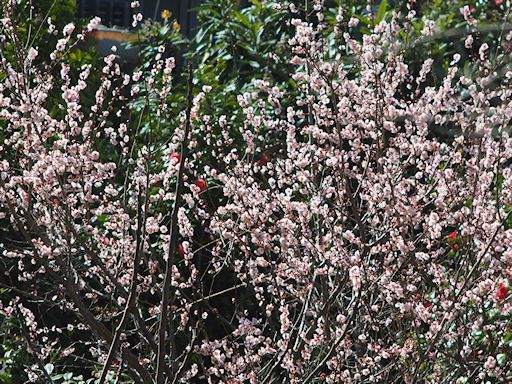

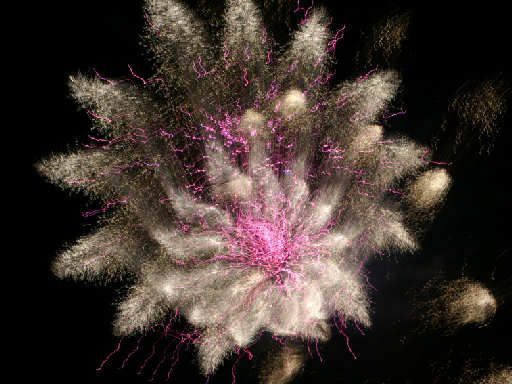

(下写真は、STF135mm/F2.8での撮影)

![c0032138_07061412.jpg]()

2014年にFUJIFILMからXF56mm/F1.2R APDが発売される迄

他社から「アポダイゼーション」を搭載したレンズが発売

される事は無く、デジタル時代からカメラを始めたような

新規初級ユーザー層は、依然「ボケ味」という曖昧な概念で

レンズの話をしていた状況だ。

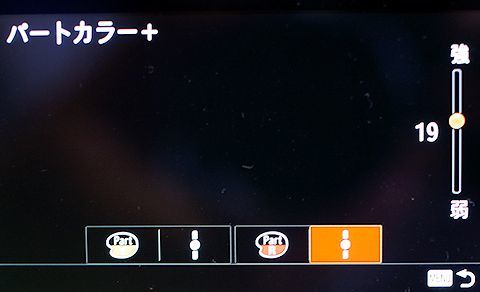

(余談だが、2010年代初頭での一部のミラーレス機では、

初級層への「絞り」や「被写界深度」の概念の啓蒙を狙って、

単に絞り値を変えるだけの操作の事を「ボケ味コントロール」

と称した事もあったのだが、キット標準ズームでは絞り値を

変えても被写界深度を大きく制御できる訳もなく、むしろ

「何も変わらない」というクレームに繋がったかもしれない。

後年には、こうした機能呼称は廃れてしまった)

で、このような状況を鑑みて、本ブログでは以下のように

用語を定義している。

ボケ味=この用語は定義が曖昧で誤解を招く為、使用しない。

ボケ量=被写界深度の「浅さ」を表す。

例:20mm/F4のレンズよりも、85mm/F1.4レンズの方が

多くの撮影状況で「ボケ量」を大きく取れる。

ボケ質=レンズの性能、および特定の撮影条件(撮影距離、

背景(前景)距離、絞り値、背景や前景の絵柄、

センサーサイズ等)において、被写界深度外画面に

良好なボケ品質が得られるかどうか?

(英語の、Bokehに近い概念)

なお、「ボケ質」に関連して「二線ボケ」「ぐるぐるボケ」

「プラナーボケ」等のマニア用語が存在するが、これらは

一般(マニア)的な用語なので、意味は通りやすい為、

この記事での説明は割愛する。

また、絞り羽根の形状あるいは口径食等に依存し、木漏れ日や

夜景光源などでの「ボケ形状」が変化する。

この事は、便宜上、上記の「ボケ質」とは異なる要素として

本ブログでは定義している。

ちなみに、LENSBABY,LOMO等、トイレンズの一部で、様々な

絞り形状(星型や三角形等)の部品を差し替えて「ボケ形状」

をユーザーが選べるレンズ製品も発売されている(未所有)

★ボケ質の良否

独自用語。

ボケ質の良否はレンズの収差、あるいはレンズ設計上で、

いくつもの種類がある収差の、どれの補正を主眼に置くかで

ある程度は決まってくる。

たとえば解像力を優先した設計とすると、ボケ質は悪くなる

場合が多いと思われる(注:非球面レンズや屈折率の異なる

ガラス素材を組み合わせると、この問題は若干緩和する)

ただし、前述のように「ボケ質」は、撮影距離、背景(前景)

距離、絞り値、背景や前景の絵柄、センサーサイズ等に

よっても大きく変化する。

![c0032138_07062838.jpg]()

ものだが、旧来、ボケ質に配慮したレンズの設計が難しかった

のは、そのように様々な撮影条件でボケ質が変化する為、

全ての撮影条件において、それが良好となるシミュレーション

(すなわち設計)が困難であった事が理由の1つでもある。

しかし近年ではコンピューターを用いた光学設計が一般的に

なってきている。この手法では「設計」のみならず「評価」も

可能だ。

具体的なボケ質評価は、PC内の仮想レンズに非常に多数の

光路追跡を行う事で、PC画面上に「スポット・ダイアグラム」

と呼ばれる光線到着位置の分布を表示したものがあると思う。

(注:厳密にはこの手法は、ボケ質の評価用では無く、収差の

確認用なのだが、原理的には応用が可能であろう)これが、

しっかり綺麗にまとまった場合と、そうで無い形状に分散して

しまった場合では、当然ボケ質が変わってくる。

で、旧来の手計算では、こんなシミュレーションをやっていたら

何ヶ月も何年もかかってしまうかも知れないが、コンピューター

による効率的な設計評価の効果が良く現れているのであろう。

もう少し設計ソフトが進化すれば、例えば解像力よりも良質な

ボケ質が得られるように等、レンズ設計を、要求内容に応じて

微妙に変化させて設計できるようになるかもしれない。

現状の市販のレンズ設計ソフトでは、そこまでは難しいのだが、

もう既に、メーカー独自のソフト等では、そういう物が出来て

いる、という噂も聞いているし、この世界は日進月歩だ。

近年に発売されたいくつかの単焦点レンズは、そのようにボケ質

の向上を最重要項目として設計されたものもある模様だ。

(いくつか具体的なレンズ名を知ってはいるが、高価な物が多く、

まだ入手できていない。憶測では語りたく無いので、今後、

実際に、そうした新鋭レンズを入手して試してみてから、

これの詳細を評価してみようと思っている)

で、ユーザーレベルでのボケ質の評価は前述の様々な撮影条件

によりボケ質が変化してしまうので、実際の所は極めて難しい。

![c0032138_07062858.jpg]()

実絞り測光の際、僅かだがボケ質の良否が撮影前にわかり、

それを参考にしつつ、絞り値等の撮影条件をいくつか変えて

みて、実際に撮ってPC等で確認するしか無いであろう。

一眼レフの場合には、前述のようにこの技法は困難であるし、

特に銀塩撮影においては、様々な撮影条件等は忘れた頃に

現像やプリントが上がって来る訳だ、これでは、レンズの

ボケ質のばらつきが出て、良否を判定する事はほぼ不可能だ。

(参考:昔の写真コンテストでは、絞り値やシャッター速度を

記載して応募するものもあったが、それは無駄なデータである

と思う。実際の撮影条件では被写体距離による、被写界深度の

変化や、動体被写体での角速度の差異等、それらは一定に

なり得ず、データ記載は無意味な話だ。まあでも、噂によれば

絞り値やシャッター速度もわかっていないビギナー応募者を

簡単には入選させず、振り落とす意味もあった、との事だ)

また、いくらミラーレス機であっても、様々な組み合わせの

撮影条件を変えて撮っての評価は手間の面で困難だ、よって

結局の所、感覚的または直感的な評価しかユーザーサイドでは

出来ないと思う・・

(注:現在、この課題に対応する為の評価方法を考察中であり、

いずれ、その手法は記事で紹介予定だ)

まあでも、明らかにボケ質の悪いレンズもあるし、逆に

多くの撮影条件で綺麗なボケ質となるレンズもある。

これはレンズの開発された時代とか、レンズの価格や知名度には

あまり直接的な関係が無い。すなわち最新の高価なレンズや

開放F値が明るいレンズや、名玉と評されたレンズが、必ずしも

ボケ質が良い訳では無く、結局、色々なレンズを買って実際に

様々な条件で撮って試してみるしか無い訳だ。

![c0032138_07062878.jpg]()

レンズマニアなるものは、そういった事をやるのが面白いから、

多数のレンズを購入してしまうのであろう・・

★ボケ質破綻回避

独自用語。

上記の「ボケ質の良否」は、撮影条件を色々と変えると

それにつれて変化すると書いた。

この特性を逆利用すると、「撮影条件を色々変えて撮った

中から、ボケ質の良い写真を選び出せば良い」という事にも

繋がる。これが「ボケ質破綻回避」技法の根幹だ。

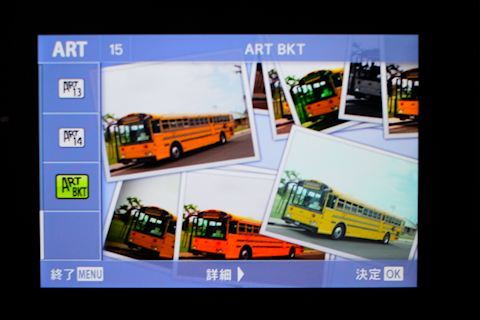

まあ要は、「露出ブラケット」ならぬ「ボケ質ブラケット」

である。しかし、露出ブラケットやホワイトバランスの

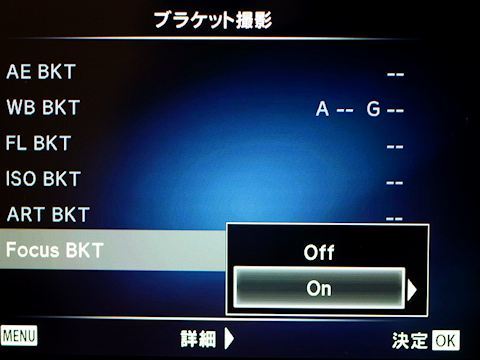

ブラケット機能とは異なり、現代のカメラには、このような

機能は搭載されていない。あえてあるとすれば「絞り値の

ブラケット」機能をもつ機種が、ほんのいくつかだが存在

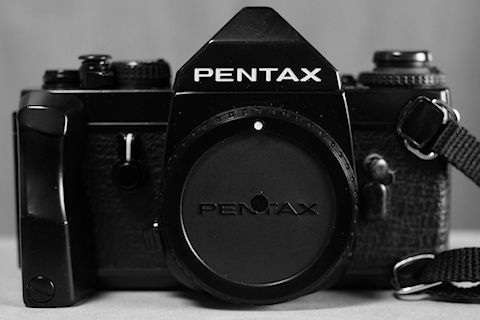

する。ミラーレス機で数機種と、一眼レフではPENTAX KP

とかしか無かったと思う、まあかなり稀な機能であろう。

(注1:一眼レフでは、シャッター優先で露出ブラケットを行えば

絞り値が変化するが、それでは輝度(露出)が変わってしまう。

注2:被写界深度ブラケットは、当然MFレンズでは効かない)

それに、絞り値を変えただけで、常にボケ質が良くなる条件を

探し出せるものでも無い。撮影距離やら背景との距離や背景の

絵柄やら、そういう条件もまたボケ質の良否に多大に関連する。

結局ここも、高精細EVF等で若干見える画像のボケ質を参考に

しながら、様々な撮影条件を変えてトライするしか無いのだ。

それと、いくら高精細とは言え、EVFに写る映像は、実際の

画像より大きく縮小されている。

具体的には、2400万画素で撮影しているのに、EVFの画像は

例えば一般的な236万ドット級EVFでは、1024x768x3色の

僅かに76万画素程度でしか無いのだ。

これだけ縮小の比率が大きいと、EVFに映す為に、どのような

縮小アルゴリズムを使ったとしても、「縮小効果」と画像処理

において呼ばれる「画像特徴の変化」が発生し、輪郭の雰囲気や、

勿論、表示されるボケ質の雰囲気も変わってしまう。

だから、「ボケ質破綻回避技法」におけるEVF画像はあくまで

参考でしか無い。このあたりは「あ、ヤバそうだな」と

思ったら、できるだけ多数の条件を変えて撮ってみるしか

無い訳だ。

![c0032138_07062832.jpg]()

それだけでは済みそうに無いと思われる場合は、次に試すべきは

撮影距離と背景距離の調整だ。つまりこれらは「被写界深度」を

意図的に変化させている事と、ほぼ等価となる。

もし被写界深度系のコントロールだけでは済まない場合は、

さらなる手段としては背景の絵柄の変更だ、特に気になるのが、

花等の主要被写体の背景にある木の枝等だ、これが二線ボケに

見えたりする事が、最も注意する点であろう。

絞り値等の変更でボケ質破綻が回避できそうも無いとすれば、

撮影位置、撮影アングル(レベル)等を変えてみるしか無い。

すなわち、そういう「ややこしい背景」を画面に入れない事だ。

(そして、最も単純には、平面被写体を選択し、背景や前景を

ボカさなければ、ボケ質破綻も発生しようが無い)

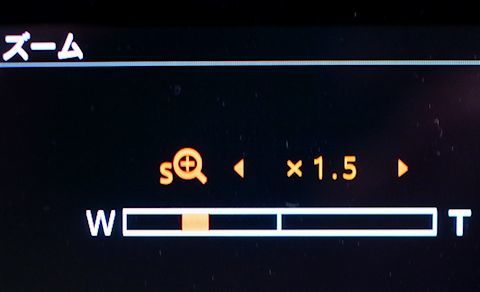

それから重要な撮影技法としては、各種「デジタル拡大機能」

(画像処理系デジタルズーム、画素補完系デジタルズームや

デジタルテレコン、撮像範囲(センサーサイズ)の変更等)

を併用する事だ。

これらは、「単なるトリミングと等価だ」と思って使用を

嫌う(躊躇う)中上級者も多いが、これらは裏技として、

「被写界深度を変えずに構図上の被写体の比率を変更できる」

という大きな利点が存在する(”それでもトリミングと同じだ”

と言うならば、編集コスト(手間)の低減、および撮影時に

ある程度、その場で試行錯誤出来る事を利点としておこう)

つまり例えば、ボケ質の破綻が回避できそうな撮影距離を

見つけたが、本来作画的に意図していた構図や主要被写体の

比率とは、ずいぶんと違うものになってしまった。

そういう時にデジタルズーム機能を用いて、構図の微調整が

行える訳だ(ただし、拡大側にしか有効では無いが・・)

被写界深度がキープできるという事は、ほぼイコール「ボケ質

を、その状態で固定できる」という意味だ。

このあたりの撮影技法は前例も殆ど無く、概念的にも方法論

的にもかなり高度で分かり難いとは思うが、上級マニア等では

試してみるのも良いと思う。

なお、最も簡単なボケ質破綻回避の方法は、レンズを変えて

しまう事である。職業写真家等では、業務撮影で、こんな面倒

な事をチマチマとやっている暇は無い。であれば、違うレンズ

を複数使って撮って、それらの中からボケ質が満足行くレベル

のものが入っていれば、それで良い訳だ。

あまりにボケ質破綻が出るのが気になるようなレンズまたは

カメラも含めたシステムであれば、買い換えてしまうのが

業務上においては最も簡便な解決策だ。

ただまあ、マニア等であれば、せっかく色々と買い揃えた

レンズである、趣味撮影ではいくら手間をかけても良いのだし

それらのレンズの「長所を最大に引き出そうとする」スタンス

はマニア道としては当然の事であろう・・

★手ブレ限界速度

一般用語。

まず最初に、本ブログにおいては、業務上の花火撮影等の

ごく稀なケースを除き、他の撮影は100%「手持ち撮影」

であり、三脚は一切使用しない。

本ブログでは、それが「常識」となっている。

本項目についても、あくまで手持ち撮影のケースでの話だ。

手ブレ補正(レンズ側、カメラ側、画像処理系、ジンバル等)

が何も入っていないシステムにおいて、「手ブレを起こさない

為のシャッター速度は、レンズの焦点距離に反比例する」と

言われている。

![c0032138_07064245.jpg]()

持つユーザーの場合、レンズの(フルサイズ換算)焦点距離を

シャッター速度(の分母)の数字と見なせば良い。

例えば、50mm標準レンズでは1/50秒、300mm望遠レンズでは

1/300秒より速い(分母の数値が大きい)シャッター速度と

すれば良い。ただし上記の数字は1段刻みのシャッター速度

には無いので、安全マージンを取るならば、1/50→1/60秒

1/300→1/500秒のように、適宜「手ブレ限界」よりも

少し速いシャッター速度になるようにすれば良い。

で、ここでは特にシャッター優先露出モードにする必要は無く、

絞り優先モードで撮っている場合は、シャッター速度が足りない

(遅い)と思ったら、絞りを開けるか、又はデジタル機ならば

ISO感度を高めれば良い訳だ。

なお、これらの調整を意識すると、レンズはできるだけ開放F値

が明るいものが有利であるし、カメラの最高ISO感度は高い方が

望ましい、AUTO ISOで使うより手動ISO設定が自由度が高いが

一部のメーカーのカメラは、AUTO ISO時に感度が(上に)

切り替わるシャッター速度を調整できるので、例えば200mm級

のズームレンズを使うならば、切り替わりシャッター速度

(=低速限界)を1/250秒に設定しておけば安全だ。

(ただし、AUTO ISOでの上限感度があるので、そこは注意する、

やはり手動ISOが面倒だが確実であろう→だからISO感度変更

ダイヤルが存在する機種(FUJI X-T1系、SONY α系、PENTAX KP等)

の必要性が高くなる)

![c0032138_07064212.jpg]()

である。だからAPS-C機で最大300mmのズームレンズを望遠端

で使った場合、300x1.5=450、つまり1/500秒より速いシャター

速度を使うのが望ましい。

それと、これは「ビギナー層」での話であり、上級者クラス

となれば、この「手ブレ限界速度」の2段落ち位、例えば

1/500秒が要求されているのに、1/125秒で撮ってもブレ無い

可能性もある。ただしこれは手ブレを起こさない構え等の、

様々なテクニックを応用しての話だ。

また、システムに手ブレ補正機能が入っていれば、当然この

手ブレ限界速度は数段(3~5段)程度、低める事が出来る。

しかし、これに頼りすぎるのも禁物であり、カメラの正しい

構えが出来ていないビギナー層では、いくら手ブレ補正が

入っていても、カタログスペック通りの補正効果は得られない。

(また、超望遠域(例:換算600mm以上等)になった場合も

仕様通りの補正効果は得られない)

逆に言えば、上級者では、手ブレ補正の利点を最大に発揮する

事も可能であり、カタログ値よりもさらに1~2段程度の

補正効果を得られる可能性もある。

(下写真は、川面に流れる桜の花びらを1/6秒スローシャッター

での手持ち撮影。手ブレ補正機能は無しで、手ブレ限界速度の

3段落ちの状態だ)

![c0032138_07064286.jpg]()

高速で動く被写体(例:スポーツ、車両、飛ぶ鳥、等)や、

近接撮影(例:風で揺れる花、等)の場合は、被写体の

見かけの移動速度(撮影位置からの角速度)に応じて

シャッター速度を高めないと「被写体ブレ」を起こしてしまう。

こちらの計算は、被写体状況や位置関係により様々なので、

シャッター速度は経験的に決めるしか無い。

いずれにしても、手ブレ限界速度を意識する事は、撮影時の

基本中の基本である。

★初級中級者における三脚不要論

独自概念。

昔から本ブログでは三脚の使用を推奨していない。

まあ、三脚メーカーに取っては迷惑な話かもしれない(汗)

とは言え、私自身も三脚は大小取り混ぜて5~6本は所有して

いるので、全く持っていないという訳では無いのだが、

特別な目的での撮影の場合以外は、不要な場合が殆どなので、

単に使っていないだけだ。

私が殆ど三脚を使わない理由は6つある。

1)機材の重量負担が増える(行動範囲などに制約が出る)

2)撮影アングルや撮影レベル(高さ)の制約が大きい

3)不意に意図していない場所に現れた被写体に対応できない

4)上記「手ブレ限界速度」を意識すれば手ブレのリスクは減る

5)三脚を立て、水準器で測っても、被写体に正対できない場合

がある(=3次元的には全方向で水平や平行を得る事ができない)

6)撮影マナーが全般的に低下する。例えば、

他人の行きかう場所で三脚を立てること往来の邪魔になるし

前を通る人が邪魔に思えて「そこをどけ」と言ったり、

逆に、三脚で”写真を撮っているから”と他人に無用な配慮を

されてしまったり。花壇等に三脚を立てて土壌を荒らしたり、

殆ど写真を撮らずに単に周囲の人に「機材自慢」をしている

だけであったり・・等と、良い事が殆ど無い。

うち、1)~5)は、あくまで撮影者側自身の要素だ、

「手ブレが怖いから」と、ビギナー層は三脚を使う事が多いが

前記「手ブレ限界速度」などの概念を全く理解していないか、

または理解していたとしても実践経験が無いので、常に三脚を

使う「安全対策」(=つまり、逃げ)をしてしまう訳だ。

その不安要素の為に、1)~3)の様々な撮影条件の制限は

止むを得ない、と思っている模様だ。

まあ、この1)~5)は、撮影者側の「好き好き」だ、という

事は言えるのだが、問題は6)の撮影マナーの低下だ。

これは他人に迷惑を掛けるので、やってはならない事である。

近年は少し減って来たが、本ブログ開設時の2000年代中頃

までの、いわゆる「三脚族」(有名観光地、有名イベント、

花の季節での名所、珍しい野鳥の集まる場所、モデル撮影会

等に、多数のアマチュアカメラマンがズラリと三脚を並べて

集まる状況)の撮影マナーの悪さは目に余るものがあり、

これらに反発する意味でも、本ブログでは「三脚不要論」を

ずっと唱え続けている。

なお、近年では有名寺社等では殆ど三脚・一脚の使用を

禁止しているし、機材側でも「ISO感度の向上」と、

「優秀な手ブレ補正機能の普及」の2つの技術革新により

一般撮影での三脚の必然性は、殆ど無くなってきている。

(加えて、レンズ側でも、絞り込まなくても描写力の低下が

現れ難くなってきている=絞り開放で撮影しても十分)

また、写真の「個性化」が望まれる状況に文化的な変化が

あった(例:SNSの普及により、他人と同じような写真を

撮っても”イイネ”がつかない等)事も重要な要素だ。

![c0032138_07064231.jpg]()

撮影技法を行うようになってきていて、そうなると他者を見て

上記の三脚使用時の1)~6)の問題点がとても目立つように

なるそうだ。(=自分が使っているときはわからない)

こうした様々な状況の変化から「三脚族」は、従来よりも

だいぶ減ってきていて、未だ残っているのは、銀塩時代の

撮影技法や被写体選別を頑なに守るシニアのベテラン層のみ

という状況であり、デジタルから写真を始めたような若い層は

まず三脚を使わない。つまり「三脚族」は絶滅危惧種なのだ。

まあ、やはり、三脚メーカーには申し訳ない話なのだが、

これはもう世の中の変化であり、やむを得ない節もあるだろう。

他の例をあげれば、今時「フィルムメーカーの売り上げが厳しい、

皆で銀塩写真を撮ろう!」等と言っても、自分も含めて誰も

その話には乗ってこない、時代の変化とはそういうものだ。

なお、デジタルにおいても三脚が必要と思われる撮影シーン

には、例えば以下がある。

1)花火・夜景ライトアップ等での厳密な撮影(業務用途)

(注:趣味撮影ならば手持ち撮影はありえる、後日解説予定)

2)ブレの許されない厳密な商品撮影、厳密な建築撮影(業務用途)

3)あおりレンズ(シフト、ティルト)を用いた、

厳密な集合写真撮影や、商品・建築撮影(業務用途)

4)ピンホール(レンズ)を使用時の撮影(後日解説予定)

5)連写合成機能(連写超解像、連写ダイナミックレンジ合成、

連写ノイズ除去、連写被写界深度合成等)を用いた撮影。

(後日解説予定)

6)カメラを含めたシステムの総重量が概ね3Kgを超える機材で

長時間の撮影が必要な場合(つまり手で持っていたら

疲労が溜まってしまうから。例:超望遠レンズによる

野鳥や遠距離スポーツ競技撮影、業務上のスタジオ撮影等)

7)厳密なビデオ(動画)撮影(主に業務用途)

見ての通り、三脚が必要なケースの多くは業務用途である、

ビギナー層はネガティブな理由(例:手ブレが怖い、機材が重い)

で三脚を使うのが最大の問題点だ。上級者層や職業写真家では

「何故三脚を使わなければならないのか」の理由をはっきりと

持っている、だから、三脚を使わなくても良い撮影条件では

わざわざ様々な制限事項が生じる三脚は使用しない訳だ。

もう1つ三脚利用時の重要な課題は、上記「マナーの問題」

である、これについては、初級層の場合は、撮影マナーの

教育を受けていない、あるいは全く意識していない、のが

最大の原因であると思うが、それに加え、集団となる事で

気が大きくなってしまったり、「他の人がやっているから

自分もやる」という日本人にありがちな悪い心理傾向が

出てきてしまう。これは「三脚族」に限らず、団体旅行や

電車の中でのオバチャンや高校生など、誰にでもある事だが

彼らでも、一人一人になると、そこそこちゃんと公共マナーを

守っている事が多いので、やはり集団心理が主な原因であろう。

![c0032138_07065033.jpg]()

集団では撮らない事だ。

でなければ、1人で撮るか、または集団であっても写真教室

などで、マナー教育も出来る優秀な指導者が存在している

状況が必須だ、リーダーが居ない集団は「烏合の衆」で

しか無い。

ただ、仮に皆が集まるような被写体に1人で行ったとしても

今度は、廻りに同じような目的の人が多数居ると、集団心理

としての「競争心」が芽生え、場所取り争いとか、他人を

押しのけての撮影が始まる。これはさらにマナーとしては

劣悪だ(職業写真家ですら、この傾向が強い。まあ、彼らは

写真や動画を撮らないと商売にならないので、そうするのだが

それにしても、他人を突き飛ばしてまでの撮影は最悪だ、

実際にそういう状況に何度も遭遇しているのであるが、

これは「周囲の状況に目が行き届いていない」「次にどう撮る

べきかを考えていない(予習していない)」というプロ意識

の欠如や、錬度の低さも原因となっていると思われる。

職業写真家とは言え、皆が皆、優れたスキルや経験を持って

いる訳も無いのだ、駆け出しも見習いも、いくらでも居る)

結局、「趣味撮影」分野では皆が集まるような被写体を避ける

のが最善だ。

そうすれば、"皆が横並びで、同じ被写体を同じように撮る"

という「無個性」な状態も、ある程度は解消される、それが

一番の解決策であろう。

![c0032138_07065048.jpg]()

(またはスタビライザー、つまり「姿勢安定化装置」)が

普及しつつある。こちらはまだ発展途上の機材ではあるが

動画撮影時のブレ低減等の目的で広まってきている。

これは静止画撮影には多々問題があるが(後日解説予定)、

まあ近年の動画投稿などの流行に向けては有効であろう。

(参考:近年、映画界においても「手持ち撮影」での作品が

いくつか話題となったが、正直言うと、手ブレが酷くて、

見ていて気持ち悪くなって来てしまっていた。まあ

こういう場合にも、ジンバル等を使用する事は有効であろう)

---

さて、今回の「撮影技法・特殊技法Part 1」は、このあたりまでで、

次回は引き続き同サブカテゴリーPart2の用語解説を行う。

「本ブログ独自の用語や概念」を解説するシリーズ記事。

今回第13回記事では「ノウハウ編」でのサブカテゴリーの

撮影技法・特殊技法(Part1)とする。

★ボケ質

独自用語。

「ボケ」は勿論日本語であり、撮影画像において被写体の

ピントが合っていない部分(被写界深度外)を指す。

英語では「Out Focus」という単語があるが、これは

元々「ピントが外れている」という意味であり、日本語で

言うところの「ピンボケ」に近い概念であり、「ボケ」とは

ちょっと意味合いが異なる。(ただし、マニア用語として

ボケが発生している部分を「アウトフォーカス(部)」と

呼ぶケースもある)

そのまま写真関連用語として用いるようになり、「Bokeh」と

綴られる。

この英語表記を商品名や愛称に冠したレンズには、例えば、

LAOWA 105mm/F2.0 "The Bokeh Dreamer" (特集記事参照)や

SIGMA 105mm/F1.4 DG HSM | Art "BOKEH-MASTER"がある。

これらは「ボケ質」に配慮したものである。

(下写真は、LAOWA 105mm/F2での撮影)

1990年代前半に発売されている(ハイコスパ記事等で紹介)

この「DC」は「De-Focus Control」という意味で、すなわち

「ボケ質」を良好にするように調整する為の「DC環」が装備されて

いるのだが、1990年代当時のユーザー層のカメラ知識では、

この効果の意味や用法が良くわかっていなかった模様であり、

「これは軟焦点(ソフトフォーカス)レンズだ」という誤解が

長く続いていた。

中心に知られてはいたが、その概念は1990年代前半頃では、

まだ一般カメラユーザーには浸透しておらず、例えば大口径

レンズである85mm/F1.4や300mm/F2.8等を使って、

被写界深度が浅い状態で撮影し、結果、背景が大きくボケたら、

その事を「ボケ味が良い」等と言っていたに過ぎなかった。

勿論、これは単に「ボケ量」が多いだけの状態である。

測光であり、撮影前には通常は開放状態でのボケ量が見えて

いるに過ぎない(プレビューしてもファインダー像が暗くて

良くわからない)、また銀塩レンジファインダー機はTTLでは

無いのでレンズ自体のボケ量・質等は事前に確認できない。

よって、撮影するまで、レンズの実際のボケ量やボケ質は

判断できず、またこれらはレンズの設計仕様や収差にも密接に

関連する為、撮影距離や絞り値などの撮影条件によっても

「ボケ量」はもとより「ボケ質」までも変化してしまう。

(下写真は、ボケ質が非常に悪い例→ボケ質破綻)

悪い」等とマニア層は言っていたのだが、撮影条件の再現性が

殆ど無い為、「マニア(や評論家)が、このレンズはボケ味が

良いと言っていたが、オレが買って写してみたら、さほどでも

無かった」等という混乱も色々と生じていた。

ただ、文句が言えるのはまだ「ボケ質」の理解がある方であり

初級ユーザー等では、何がどうなっていたらボケが良いのか?

そのあたりが殆どわかっていない時代でもあった。

レンズの「ボケ質」が最初に一般カメラユーザーにも意識された

のは、恐らく1998年発売のMINOLTA STF135mm/F2.8[T4.5]

(ミラーレス・マニアックス。アポダイゼーション・グランドスラム

等、多数の記事で紹介済み)が最初であろうか?

このレンズは「アポダイゼーション」の仕組みを取り入れ、

極めてボケが綺麗であり、一般ユーザー層においては

「ボケの質に良し悪しがあるのだ」という事を初めて知らされた。

(下写真は、STF135mm/F2.8での撮影)

2014年にFUJIFILMからXF56mm/F1.2R APDが発売される迄

他社から「アポダイゼーション」を搭載したレンズが発売

される事は無く、デジタル時代からカメラを始めたような

新規初級ユーザー層は、依然「ボケ味」という曖昧な概念で

レンズの話をしていた状況だ。

(余談だが、2010年代初頭での一部のミラーレス機では、

初級層への「絞り」や「被写界深度」の概念の啓蒙を狙って、

単に絞り値を変えるだけの操作の事を「ボケ味コントロール」

と称した事もあったのだが、キット標準ズームでは絞り値を

変えても被写界深度を大きく制御できる訳もなく、むしろ

「何も変わらない」というクレームに繋がったかもしれない。

後年には、こうした機能呼称は廃れてしまった)

で、このような状況を鑑みて、本ブログでは以下のように

用語を定義している。

ボケ味=この用語は定義が曖昧で誤解を招く為、使用しない。

ボケ量=被写界深度の「浅さ」を表す。

例:20mm/F4のレンズよりも、85mm/F1.4レンズの方が

多くの撮影状況で「ボケ量」を大きく取れる。

ボケ質=レンズの性能、および特定の撮影条件(撮影距離、

背景(前景)距離、絞り値、背景や前景の絵柄、

センサーサイズ等)において、被写界深度外画面に

良好なボケ品質が得られるかどうか?

(英語の、Bokehに近い概念)

なお、「ボケ質」に関連して「二線ボケ」「ぐるぐるボケ」

「プラナーボケ」等のマニア用語が存在するが、これらは

一般(マニア)的な用語なので、意味は通りやすい為、

この記事での説明は割愛する。

また、絞り羽根の形状あるいは口径食等に依存し、木漏れ日や

夜景光源などでの「ボケ形状」が変化する。

この事は、便宜上、上記の「ボケ質」とは異なる要素として

本ブログでは定義している。

ちなみに、LENSBABY,LOMO等、トイレンズの一部で、様々な

絞り形状(星型や三角形等)の部品を差し替えて「ボケ形状」

をユーザーが選べるレンズ製品も発売されている(未所有)

★ボケ質の良否

独自用語。

ボケ質の良否はレンズの収差、あるいはレンズ設計上で、

いくつもの種類がある収差の、どれの補正を主眼に置くかで

ある程度は決まってくる。

たとえば解像力を優先した設計とすると、ボケ質は悪くなる

場合が多いと思われる(注:非球面レンズや屈折率の異なる

ガラス素材を組み合わせると、この問題は若干緩和する)

ただし、前述のように「ボケ質」は、撮影距離、背景(前景)

距離、絞り値、背景や前景の絵柄、センサーサイズ等に

よっても大きく変化する。

ものだが、旧来、ボケ質に配慮したレンズの設計が難しかった

のは、そのように様々な撮影条件でボケ質が変化する為、

全ての撮影条件において、それが良好となるシミュレーション

(すなわち設計)が困難であった事が理由の1つでもある。

しかし近年ではコンピューターを用いた光学設計が一般的に

なってきている。この手法では「設計」のみならず「評価」も

可能だ。

具体的なボケ質評価は、PC内の仮想レンズに非常に多数の

光路追跡を行う事で、PC画面上に「スポット・ダイアグラム」

と呼ばれる光線到着位置の分布を表示したものがあると思う。

(注:厳密にはこの手法は、ボケ質の評価用では無く、収差の

確認用なのだが、原理的には応用が可能であろう)これが、

しっかり綺麗にまとまった場合と、そうで無い形状に分散して

しまった場合では、当然ボケ質が変わってくる。

で、旧来の手計算では、こんなシミュレーションをやっていたら

何ヶ月も何年もかかってしまうかも知れないが、コンピューター

による効率的な設計評価の効果が良く現れているのであろう。

もう少し設計ソフトが進化すれば、例えば解像力よりも良質な

ボケ質が得られるように等、レンズ設計を、要求内容に応じて

微妙に変化させて設計できるようになるかもしれない。

現状の市販のレンズ設計ソフトでは、そこまでは難しいのだが、

もう既に、メーカー独自のソフト等では、そういう物が出来て

いる、という噂も聞いているし、この世界は日進月歩だ。

近年に発売されたいくつかの単焦点レンズは、そのようにボケ質

の向上を最重要項目として設計されたものもある模様だ。

(いくつか具体的なレンズ名を知ってはいるが、高価な物が多く、

まだ入手できていない。憶測では語りたく無いので、今後、

実際に、そうした新鋭レンズを入手して試してみてから、

これの詳細を評価してみようと思っている)

で、ユーザーレベルでのボケ質の評価は前述の様々な撮影条件

によりボケ質が変化してしまうので、実際の所は極めて難しい。

実絞り測光の際、僅かだがボケ質の良否が撮影前にわかり、

それを参考にしつつ、絞り値等の撮影条件をいくつか変えて

みて、実際に撮ってPC等で確認するしか無いであろう。

一眼レフの場合には、前述のようにこの技法は困難であるし、

特に銀塩撮影においては、様々な撮影条件等は忘れた頃に

現像やプリントが上がって来る訳だ、これでは、レンズの

ボケ質のばらつきが出て、良否を判定する事はほぼ不可能だ。

(参考:昔の写真コンテストでは、絞り値やシャッター速度を

記載して応募するものもあったが、それは無駄なデータである

と思う。実際の撮影条件では被写体距離による、被写界深度の

変化や、動体被写体での角速度の差異等、それらは一定に

なり得ず、データ記載は無意味な話だ。まあでも、噂によれば

絞り値やシャッター速度もわかっていないビギナー応募者を

簡単には入選させず、振り落とす意味もあった、との事だ)

また、いくらミラーレス機であっても、様々な組み合わせの

撮影条件を変えて撮っての評価は手間の面で困難だ、よって

結局の所、感覚的または直感的な評価しかユーザーサイドでは

出来ないと思う・・

(注:現在、この課題に対応する為の評価方法を考察中であり、

いずれ、その手法は記事で紹介予定だ)

まあでも、明らかにボケ質の悪いレンズもあるし、逆に

多くの撮影条件で綺麗なボケ質となるレンズもある。

これはレンズの開発された時代とか、レンズの価格や知名度には

あまり直接的な関係が無い。すなわち最新の高価なレンズや

開放F値が明るいレンズや、名玉と評されたレンズが、必ずしも

ボケ質が良い訳では無く、結局、色々なレンズを買って実際に

様々な条件で撮って試してみるしか無い訳だ。

レンズマニアなるものは、そういった事をやるのが面白いから、

多数のレンズを購入してしまうのであろう・・

★ボケ質破綻回避

独自用語。

上記の「ボケ質の良否」は、撮影条件を色々と変えると

それにつれて変化すると書いた。

この特性を逆利用すると、「撮影条件を色々変えて撮った

中から、ボケ質の良い写真を選び出せば良い」という事にも

繋がる。これが「ボケ質破綻回避」技法の根幹だ。

まあ要は、「露出ブラケット」ならぬ「ボケ質ブラケット」

である。しかし、露出ブラケットやホワイトバランスの

ブラケット機能とは異なり、現代のカメラには、このような

機能は搭載されていない。あえてあるとすれば「絞り値の

ブラケット」機能をもつ機種が、ほんのいくつかだが存在

する。ミラーレス機で数機種と、一眼レフではPENTAX KP

とかしか無かったと思う、まあかなり稀な機能であろう。

(注1:一眼レフでは、シャッター優先で露出ブラケットを行えば

絞り値が変化するが、それでは輝度(露出)が変わってしまう。

注2:被写界深度ブラケットは、当然MFレンズでは効かない)

それに、絞り値を変えただけで、常にボケ質が良くなる条件を

探し出せるものでも無い。撮影距離やら背景との距離や背景の

絵柄やら、そういう条件もまたボケ質の良否に多大に関連する。

結局ここも、高精細EVF等で若干見える画像のボケ質を参考に

しながら、様々な撮影条件を変えてトライするしか無いのだ。

それと、いくら高精細とは言え、EVFに写る映像は、実際の

画像より大きく縮小されている。

具体的には、2400万画素で撮影しているのに、EVFの画像は

例えば一般的な236万ドット級EVFでは、1024x768x3色の

僅かに76万画素程度でしか無いのだ。

これだけ縮小の比率が大きいと、EVFに映す為に、どのような

縮小アルゴリズムを使ったとしても、「縮小効果」と画像処理

において呼ばれる「画像特徴の変化」が発生し、輪郭の雰囲気や、

勿論、表示されるボケ質の雰囲気も変わってしまう。

だから、「ボケ質破綻回避技法」におけるEVF画像はあくまで

参考でしか無い。このあたりは「あ、ヤバそうだな」と

思ったら、できるだけ多数の条件を変えて撮ってみるしか

無い訳だ。

それだけでは済みそうに無いと思われる場合は、次に試すべきは

撮影距離と背景距離の調整だ。つまりこれらは「被写界深度」を

意図的に変化させている事と、ほぼ等価となる。

もし被写界深度系のコントロールだけでは済まない場合は、

さらなる手段としては背景の絵柄の変更だ、特に気になるのが、

花等の主要被写体の背景にある木の枝等だ、これが二線ボケに

見えたりする事が、最も注意する点であろう。

絞り値等の変更でボケ質破綻が回避できそうも無いとすれば、

撮影位置、撮影アングル(レベル)等を変えてみるしか無い。

すなわち、そういう「ややこしい背景」を画面に入れない事だ。

(そして、最も単純には、平面被写体を選択し、背景や前景を

ボカさなければ、ボケ質破綻も発生しようが無い)

それから重要な撮影技法としては、各種「デジタル拡大機能」

(画像処理系デジタルズーム、画素補完系デジタルズームや

デジタルテレコン、撮像範囲(センサーサイズ)の変更等)

を併用する事だ。

これらは、「単なるトリミングと等価だ」と思って使用を

嫌う(躊躇う)中上級者も多いが、これらは裏技として、

「被写界深度を変えずに構図上の被写体の比率を変更できる」

という大きな利点が存在する(”それでもトリミングと同じだ”

と言うならば、編集コスト(手間)の低減、および撮影時に

ある程度、その場で試行錯誤出来る事を利点としておこう)

つまり例えば、ボケ質の破綻が回避できそうな撮影距離を

見つけたが、本来作画的に意図していた構図や主要被写体の

比率とは、ずいぶんと違うものになってしまった。

そういう時にデジタルズーム機能を用いて、構図の微調整が

行える訳だ(ただし、拡大側にしか有効では無いが・・)

被写界深度がキープできるという事は、ほぼイコール「ボケ質

を、その状態で固定できる」という意味だ。

このあたりの撮影技法は前例も殆ど無く、概念的にも方法論

的にもかなり高度で分かり難いとは思うが、上級マニア等では

試してみるのも良いと思う。

なお、最も簡単なボケ質破綻回避の方法は、レンズを変えて

しまう事である。職業写真家等では、業務撮影で、こんな面倒

な事をチマチマとやっている暇は無い。であれば、違うレンズ

を複数使って撮って、それらの中からボケ質が満足行くレベル

のものが入っていれば、それで良い訳だ。

あまりにボケ質破綻が出るのが気になるようなレンズまたは

カメラも含めたシステムであれば、買い換えてしまうのが

業務上においては最も簡便な解決策だ。

ただまあ、マニア等であれば、せっかく色々と買い揃えた

レンズである、趣味撮影ではいくら手間をかけても良いのだし

それらのレンズの「長所を最大に引き出そうとする」スタンス

はマニア道としては当然の事であろう・・

★手ブレ限界速度

一般用語。

まず最初に、本ブログにおいては、業務上の花火撮影等の

ごく稀なケースを除き、他の撮影は100%「手持ち撮影」

であり、三脚は一切使用しない。

本ブログでは、それが「常識」となっている。

本項目についても、あくまで手持ち撮影のケースでの話だ。

手ブレ補正(レンズ側、カメラ側、画像処理系、ジンバル等)

が何も入っていないシステムにおいて、「手ブレを起こさない

為のシャッター速度は、レンズの焦点距離に反比例する」と

言われている。

持つユーザーの場合、レンズの(フルサイズ換算)焦点距離を

シャッター速度(の分母)の数字と見なせば良い。

例えば、50mm標準レンズでは1/50秒、300mm望遠レンズでは

1/300秒より速い(分母の数値が大きい)シャッター速度と

すれば良い。ただし上記の数字は1段刻みのシャッター速度

には無いので、安全マージンを取るならば、1/50→1/60秒

1/300→1/500秒のように、適宜「手ブレ限界」よりも

少し速いシャッター速度になるようにすれば良い。

で、ここでは特にシャッター優先露出モードにする必要は無く、

絞り優先モードで撮っている場合は、シャッター速度が足りない

(遅い)と思ったら、絞りを開けるか、又はデジタル機ならば

ISO感度を高めれば良い訳だ。

なお、これらの調整を意識すると、レンズはできるだけ開放F値

が明るいものが有利であるし、カメラの最高ISO感度は高い方が

望ましい、AUTO ISOで使うより手動ISO設定が自由度が高いが

一部のメーカーのカメラは、AUTO ISO時に感度が(上に)

切り替わるシャッター速度を調整できるので、例えば200mm級

のズームレンズを使うならば、切り替わりシャッター速度

(=低速限界)を1/250秒に設定しておけば安全だ。

(ただし、AUTO ISOでの上限感度があるので、そこは注意する、

やはり手動ISOが面倒だが確実であろう→だからISO感度変更

ダイヤルが存在する機種(FUJI X-T1系、SONY α系、PENTAX KP等)

の必要性が高くなる)

である。だからAPS-C機で最大300mmのズームレンズを望遠端

で使った場合、300x1.5=450、つまり1/500秒より速いシャター

速度を使うのが望ましい。

それと、これは「ビギナー層」での話であり、上級者クラス

となれば、この「手ブレ限界速度」の2段落ち位、例えば

1/500秒が要求されているのに、1/125秒で撮ってもブレ無い

可能性もある。ただしこれは手ブレを起こさない構え等の、

様々なテクニックを応用しての話だ。

また、システムに手ブレ補正機能が入っていれば、当然この

手ブレ限界速度は数段(3~5段)程度、低める事が出来る。

しかし、これに頼りすぎるのも禁物であり、カメラの正しい

構えが出来ていないビギナー層では、いくら手ブレ補正が

入っていても、カタログスペック通りの補正効果は得られない。

(また、超望遠域(例:換算600mm以上等)になった場合も

仕様通りの補正効果は得られない)

逆に言えば、上級者では、手ブレ補正の利点を最大に発揮する

事も可能であり、カタログ値よりもさらに1~2段程度の

補正効果を得られる可能性もある。

(下写真は、川面に流れる桜の花びらを1/6秒スローシャッター

での手持ち撮影。手ブレ補正機能は無しで、手ブレ限界速度の

3段落ちの状態だ)

高速で動く被写体(例:スポーツ、車両、飛ぶ鳥、等)や、

近接撮影(例:風で揺れる花、等)の場合は、被写体の

見かけの移動速度(撮影位置からの角速度)に応じて

シャッター速度を高めないと「被写体ブレ」を起こしてしまう。

こちらの計算は、被写体状況や位置関係により様々なので、

シャッター速度は経験的に決めるしか無い。

いずれにしても、手ブレ限界速度を意識する事は、撮影時の

基本中の基本である。

★初級中級者における三脚不要論

独自概念。

昔から本ブログでは三脚の使用を推奨していない。

まあ、三脚メーカーに取っては迷惑な話かもしれない(汗)

とは言え、私自身も三脚は大小取り混ぜて5~6本は所有して

いるので、全く持っていないという訳では無いのだが、

特別な目的での撮影の場合以外は、不要な場合が殆どなので、

単に使っていないだけだ。

私が殆ど三脚を使わない理由は6つある。

1)機材の重量負担が増える(行動範囲などに制約が出る)

2)撮影アングルや撮影レベル(高さ)の制約が大きい

3)不意に意図していない場所に現れた被写体に対応できない

4)上記「手ブレ限界速度」を意識すれば手ブレのリスクは減る

5)三脚を立て、水準器で測っても、被写体に正対できない場合

がある(=3次元的には全方向で水平や平行を得る事ができない)

6)撮影マナーが全般的に低下する。例えば、

他人の行きかう場所で三脚を立てること往来の邪魔になるし

前を通る人が邪魔に思えて「そこをどけ」と言ったり、

逆に、三脚で”写真を撮っているから”と他人に無用な配慮を

されてしまったり。花壇等に三脚を立てて土壌を荒らしたり、

殆ど写真を撮らずに単に周囲の人に「機材自慢」をしている

だけであったり・・等と、良い事が殆ど無い。

うち、1)~5)は、あくまで撮影者側自身の要素だ、

「手ブレが怖いから」と、ビギナー層は三脚を使う事が多いが

前記「手ブレ限界速度」などの概念を全く理解していないか、

または理解していたとしても実践経験が無いので、常に三脚を

使う「安全対策」(=つまり、逃げ)をしてしまう訳だ。

その不安要素の為に、1)~3)の様々な撮影条件の制限は

止むを得ない、と思っている模様だ。

まあ、この1)~5)は、撮影者側の「好き好き」だ、という

事は言えるのだが、問題は6)の撮影マナーの低下だ。

これは他人に迷惑を掛けるので、やってはならない事である。

近年は少し減って来たが、本ブログ開設時の2000年代中頃

までの、いわゆる「三脚族」(有名観光地、有名イベント、

花の季節での名所、珍しい野鳥の集まる場所、モデル撮影会

等に、多数のアマチュアカメラマンがズラリと三脚を並べて

集まる状況)の撮影マナーの悪さは目に余るものがあり、

これらに反発する意味でも、本ブログでは「三脚不要論」を

ずっと唱え続けている。

なお、近年では有名寺社等では殆ど三脚・一脚の使用を

禁止しているし、機材側でも「ISO感度の向上」と、

「優秀な手ブレ補正機能の普及」の2つの技術革新により

一般撮影での三脚の必然性は、殆ど無くなってきている。

(加えて、レンズ側でも、絞り込まなくても描写力の低下が

現れ難くなってきている=絞り開放で撮影しても十分)

また、写真の「個性化」が望まれる状況に文化的な変化が

あった(例:SNSの普及により、他人と同じような写真を

撮っても”イイネ”がつかない等)事も重要な要素だ。

撮影技法を行うようになってきていて、そうなると他者を見て

上記の三脚使用時の1)~6)の問題点がとても目立つように

なるそうだ。(=自分が使っているときはわからない)

こうした様々な状況の変化から「三脚族」は、従来よりも

だいぶ減ってきていて、未だ残っているのは、銀塩時代の

撮影技法や被写体選別を頑なに守るシニアのベテラン層のみ

という状況であり、デジタルから写真を始めたような若い層は

まず三脚を使わない。つまり「三脚族」は絶滅危惧種なのだ。

まあ、やはり、三脚メーカーには申し訳ない話なのだが、

これはもう世の中の変化であり、やむを得ない節もあるだろう。

他の例をあげれば、今時「フィルムメーカーの売り上げが厳しい、

皆で銀塩写真を撮ろう!」等と言っても、自分も含めて誰も

その話には乗ってこない、時代の変化とはそういうものだ。

なお、デジタルにおいても三脚が必要と思われる撮影シーン

には、例えば以下がある。

1)花火・夜景ライトアップ等での厳密な撮影(業務用途)

(注:趣味撮影ならば手持ち撮影はありえる、後日解説予定)

2)ブレの許されない厳密な商品撮影、厳密な建築撮影(業務用途)

3)あおりレンズ(シフト、ティルト)を用いた、

厳密な集合写真撮影や、商品・建築撮影(業務用途)

4)ピンホール(レンズ)を使用時の撮影(後日解説予定)

5)連写合成機能(連写超解像、連写ダイナミックレンジ合成、

連写ノイズ除去、連写被写界深度合成等)を用いた撮影。

(後日解説予定)

6)カメラを含めたシステムの総重量が概ね3Kgを超える機材で

長時間の撮影が必要な場合(つまり手で持っていたら

疲労が溜まってしまうから。例:超望遠レンズによる

野鳥や遠距離スポーツ競技撮影、業務上のスタジオ撮影等)

7)厳密なビデオ(動画)撮影(主に業務用途)

見ての通り、三脚が必要なケースの多くは業務用途である、

ビギナー層はネガティブな理由(例:手ブレが怖い、機材が重い)

で三脚を使うのが最大の問題点だ。上級者層や職業写真家では

「何故三脚を使わなければならないのか」の理由をはっきりと

持っている、だから、三脚を使わなくても良い撮影条件では

わざわざ様々な制限事項が生じる三脚は使用しない訳だ。

もう1つ三脚利用時の重要な課題は、上記「マナーの問題」

である、これについては、初級層の場合は、撮影マナーの

教育を受けていない、あるいは全く意識していない、のが

最大の原因であると思うが、それに加え、集団となる事で

気が大きくなってしまったり、「他の人がやっているから

自分もやる」という日本人にありがちな悪い心理傾向が

出てきてしまう。これは「三脚族」に限らず、団体旅行や

電車の中でのオバチャンや高校生など、誰にでもある事だが

彼らでも、一人一人になると、そこそこちゃんと公共マナーを

守っている事が多いので、やはり集団心理が主な原因であろう。

集団では撮らない事だ。

でなければ、1人で撮るか、または集団であっても写真教室

などで、マナー教育も出来る優秀な指導者が存在している

状況が必須だ、リーダーが居ない集団は「烏合の衆」で

しか無い。

ただ、仮に皆が集まるような被写体に1人で行ったとしても

今度は、廻りに同じような目的の人が多数居ると、集団心理

としての「競争心」が芽生え、場所取り争いとか、他人を

押しのけての撮影が始まる。これはさらにマナーとしては

劣悪だ(職業写真家ですら、この傾向が強い。まあ、彼らは

写真や動画を撮らないと商売にならないので、そうするのだが

それにしても、他人を突き飛ばしてまでの撮影は最悪だ、

実際にそういう状況に何度も遭遇しているのであるが、

これは「周囲の状況に目が行き届いていない」「次にどう撮る

べきかを考えていない(予習していない)」というプロ意識

の欠如や、錬度の低さも原因となっていると思われる。

職業写真家とは言え、皆が皆、優れたスキルや経験を持って

いる訳も無いのだ、駆け出しも見習いも、いくらでも居る)

結局、「趣味撮影」分野では皆が集まるような被写体を避ける

のが最善だ。

そうすれば、"皆が横並びで、同じ被写体を同じように撮る"

という「無個性」な状態も、ある程度は解消される、それが

一番の解決策であろう。

(またはスタビライザー、つまり「姿勢安定化装置」)が

普及しつつある。こちらはまだ発展途上の機材ではあるが

動画撮影時のブレ低減等の目的で広まってきている。

これは静止画撮影には多々問題があるが(後日解説予定)、

まあ近年の動画投稿などの流行に向けては有効であろう。

(参考:近年、映画界においても「手持ち撮影」での作品が

いくつか話題となったが、正直言うと、手ブレが酷くて、

見ていて気持ち悪くなって来てしまっていた。まあ

こういう場合にも、ジンバル等を使用する事は有効であろう)

---

さて、今回の「撮影技法・特殊技法Part 1」は、このあたりまでで、

次回は引き続き同サブカテゴリーPart2の用語解説を行う。