新規購入等の理由で、過去の本ブログのレンズ紹介記事では

未紹介のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回も引き続き未紹介レンズを4本取りあげる。

まずは最初のシステム

![c0032138_17331293.jpg]()

(中古購入価格 9,300円)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

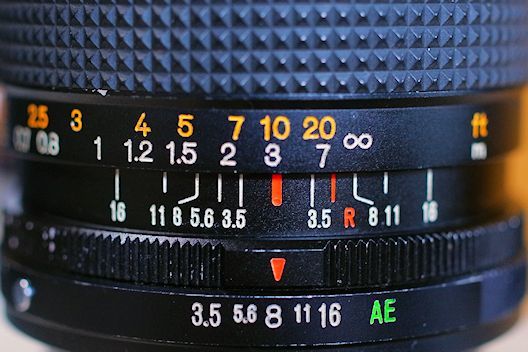

2012年に発売されたAPS-C機専用標準レンズ。

いわゆる「エントリーレンズ」であり、私は標準レンズとして

カテゴライズしているが、PENTAX(RICOH) のWEBサイトでは、

本レンズがAPS-C機専用であり、換算画角が75mm相当になる

事から「望遠レンズ」として分類され、本レンズの説明文には

「中望遠レンズ」と書かれている。

ただ、このあたりの概念だが。本レンズはアダプターなどで

様々なカメラに装着可能であり、カメラ側のセンサーサイズ

でも画角(換算焦点距離)は勿論、色々に変わる。

![c0032138_17331234.jpg]()

PENTAX Qシリーズであれば230~275mm相当(機種による)、

あるいはケラレを覚悟で無理やりフルサイズ機に装着も可能だ。

(現状、私の場合は本レンズをフルサイズ機に「正しく」装着

できる機材環境が無いが、軽く実験した所、あまり大きな

ケラレは発生しない様子だ)

また、PENTAXでは同じ焦点距離のFA50/1.4やDFA★50/1.4

も同時に販売されている。それらはフルサイズ機用だから

PENTAXにおいては「標準レンズ」にカテゴライズされているが、

同じ焦点距離であるが故、ビギナーには混乱を招くかも知れない。

そういう様々な混迷があるのが面倒なので、本ブログでは、旧来

より(35mm判等の)交換レンズは、対応フォーマットに係わらず

レンズ自体の実焦点距離を元に、広角、標準、望遠などと呼ぶ

事が多い(換算画角を基準とするケースも稀にある)

さて本レンズであるが、2012年と意外にも新しい時期の発売だ。

銀塩時代からPENTAXの小口径(F1.7~F2)標準は定番であり、

例えば、M42マウントのSMCT55mm/f1.8(ハイコスパ第2回記事等)

は「銀のタクマー」と呼ばれていて、その高い描写性能で、

当時は勿論、続く時代の初級マニア層からも大きな支持を得て

いたし、続くバヨネット(K)マウントの時代も、AF一眼レフの

時代にも(KAF)、PENTAXに小口径標準レンズのラインナップは

存在していた。

PENTAXでは、このあたりの標準レンズ(大口径、小口径)を

開発におけるリファレンス(他レンズの開発時の基準とする)

としている。という話はマニア層には良く知られており、

他社もまたPENTAXのこれらの標準レンズを買ってきて自社レンズ

との性能比較を行っていた、という噂も昔から囁かれていた。

(いずれも、あくまで噂であり、その真偽はさだかでは無い)

ところが、銀塩AF用のFA50mm/f1.7(勿論フルサイズ用)を

最後に、このPENTAX小口径標準の系譜は途絶えてしまっていた。

同レンズは2000年代にディスコン(生産終了)になっている。

(このFA50/1.7は未所有)

ちなみに、大口径版のFA50mm/f1.4(ミラーレス・マニアックス

第23回記事)は、ずっと生産が継続されていて、1990年代初頭

から、およそ30年間にも及ぶ超ロングセラー製品となっている。

さらにちなみに、大口径標準でのAPS-C機専用のDA★55mm/f1.4

(ハイコスパ第1回、ミラーレス名玉編第3位)は、2000年代後半

から発売されている。また、フルサイズ用の新鋭大口径標準

DFA★50mm/f1.4は、2018年の発売だ(未所有)

他記事でも色々書いたように、2010年前後のカメラ市場の変化で

「エントリーレンズ」の必要性が各社レンズ・ラインナップに

おいて高くなってきた為、本レンズを小口径標準レンズの

エントリーレンズとして復活させたのだと思われる。

旧来のFA50/1.7との性能差は(未所有の為)不明だが、

レンズ構成等に、あまり大きな変更は無い事であろう。

銀塩時代より、この手の標準レンズの構成は、5群6枚の

変形ダブルガウス型と相場は決まっており、各社の、

どの標準レンズを買っても、殆ど差異は無い。

(それだけ完成度が高いという事だ)

![c0032138_17331104.jpg]()

ある点だ。このDA型番の単焦点のエントリーレンズのシリーズ

には、例えばDA35/2.4(ハイコスパ第10回)や、DA40/2.8XS

(レンズマニアックス第6回)等があるが、それらはあまり

感動的と言える程の描写性能は持たない。

だが、本レンズの場合は、旧来の「リファレンス」(参照用)

として安定した描写力を持っていたPENTAX標準レンズの

テイストが踏襲されている高描写性能だ。

また、122gと軽量化されている。

ただし、デザイン上では姉妹レンズDA35/2.4のような優美さは

無いし、DA35/2.4にあったオーダーカラーシステム

(11色だかの色が選べる)も無い。

PENTAXのオーダーカラーシステムだが、2010年頃~2013年頃の

間迄で、ほぼ終息してしまっている。ただ色付きボディが無く

なった訳では無く、その後のPENTAXや各社カメラには色付き

ボデイが依然ラインナップされている。

単に、ユーザーが色やその組み合わせを選べる、という要素が

無くなっただけだ。

まあ、現代でもたまに、その時代のオーダーカラー品のカメラが

中古市場に流れて来る事があるが、色の組み合わせが非常に奇抜

な物もあり(汗)そういうカメラは、なかなか買いづらい。

結局メーカー側がデザインバランスを崩さない程度に色分けした

標準品の方が安心して購入できる事であろう。

なお、PENTAXは銀塩時代の古くより、各々のカメラ製品の

生産終了間際に、特殊なカラーや仕様の製品を発売する事が多い。

これは、製品寿命をさらに延ばす措置であろう。

現代においても、例えば、K-7,K-5,K-3,K-1といった高級機に

各々限定版が発売されているが、いずれも限定版はシルバー塗装

となっていて、あまり奇抜な色や仕様のものは無い。

ちなみに、これらのシルバー塗装品は、銀塩AF時代のFA-Limited

の銀色版とのデザイン・マッチングが良いと思われ、私はそれらを

3本所有している為、ちょっと欲しいと思う事も多々あるのだが、

その目的には、久しぶりに発売当初がらシルバー版が用意された

PENTAX KP(今回使用機)を所有しているので、あまり欲張らない

ようにしている。

それから、カラーボディは同一機種を複数台所有する際に、

ボディ色で個体を識別できるので結構好ましい、だた、それは

かなりマニアックな使い方なので、一般ユーザーには無縁の話だ。

余談が長くなった。まあ、本DA50/1.8は、描写性能的には、

ほとんど不満は無い事であろう。

![c0032138_17331134.jpg]()

まあでも、このあたりは新品実売1万円台のエントリーレンズで

あるが故にやむを得ない。

APS-C専用レンズなので、もう少しコンパクトにも作れるような

気もする。つまりDA40/2.8系や、DA70/2.4(ハイコスパ第12回)

のような超小型、という雰囲気は本レンズには無く、フィルター

サイズもφ52mmと普通の標準レンズのサイズ感だ。

軽量だけに、なんだかスカスカな印象があり、安っぽい。

それから、特別な性能が与えられていない事も、やや不満だ。

例えば他社同等品では、SONY DT50/1.8(ハイコスパ第1回)は、

最短撮影距離が34cmと、優れた近接性能が与えられているが、

本DA50/1.8の最短は45cmと、一般的な標準レンズ並みだ。

さらには、QFSF(=クイックシフト・フォーカス・システム、

すなわち他社で言うフルタイムMFと同等の意味)の機能が入って

いない。加えて、ピントリングが有限回転式である点はMF時に

好ましいが、距離指標が無いので、実質上、MFでの使用には

あまり適しておらず、AF専用レンズと考えるのが良いであろう。

PENTAXの小型軽量の普及一眼レフ等と組み合わせて、軽快かつ

ローコストなシステムとして使うのが望ましいレンズである。

価格的に安価で、壊してもあまり被害が無い、という点で、

過酷な撮影環境で使うのも、特に有益かも知れない。

----

さて、次のシステム

![c0032138_17332797.jpg]()

(新品購入価格 1,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2010年代初頭発売の中国製の安価な一眼レフ用トイレンズ。

HOLGAのこのタイプのレンズとしては3本目の紹介だ。

旧来の記事では、ミラーレス機用25mm/f8(ハイコスパ第24回)

や、PENTAX Q用10mm/f8(ミラーレス・マニアックス第68回)

を紹介した。

本来、このHOLGAレンズは同社銀塩中判(6x6判)カメラの固定式

レンズを単品化し、デジタル一眼レフ用とした物が2000年代

から発売されていたのだが、当時APS-C機が主流のデジタル一眼

レフ用としては、換算焦点距離がやや長めとなる事、そして

HOLGAレンズの特徴である周辺光量落ち(=「ヴィネッテイング」

注:「トンネル効果」と言う表現は重要な物理学用語と被る為、

本ブログでは非推奨(=使ってはならない)としている)

・・が発生しないので、もの足りない印象があった。

これに対策を施した物が、一眼レフ用での「BCエフェクト機構」

搭載品である。

BC(ブラックコーナー)は、すなわち「周辺光量落ち」であり、

これを実現する為、レンコン状に多数の穴の開いた部品を

絞り位置付近に配置する、この為、実絞り値はF10~F11相当

とやや暗くなるが、「周辺光量落ち」の効果が現れる。

ただし、BCは工作精度などで固体差がある模様で、本レンズ

の場合は、あまり綺麗な周辺光量落ちの効果は出ない。

なお、こういう場合は、デジタルズーム機能を用いて、

ある程度周囲をカットする事も対策としてはありうる。

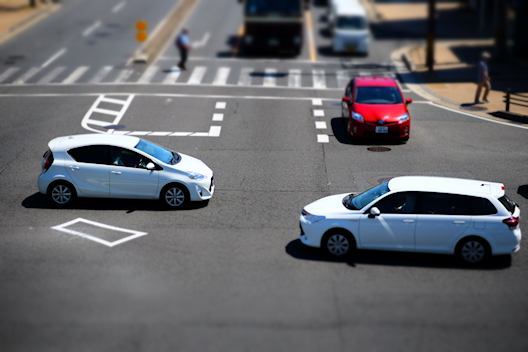

![c0032138_17332791.jpg]()

全て開放F8(実質はやや暗い)で固定である。

で、初期の本レンズにはBC機構が搭載されておらず、

BC付きは、2011年以降の製品群であったと思われる。

本レンズは、一眼レフ用であり、発売当時ではニコンF、

キヤノンEFなど、いくつかのマウント版があった。

発売時価格は3000円+税であり安価だ。

さらに、この60mmのままで4/3版(注:μ4/3では無い)が

発売されていたのだが、ご存知のように、その後、4/3機は

ほぼ絶滅し、μ4/3ミラーレス機に移行してしまった。

近年、アウトレット専門ショップ(カメラ以外の商品が主だ)

で、本レンズを見かけた。

4/3版なので、在庫が売れ残っていたのであろう。

新品価格は定価の7割引きの約1000円と、非常に安価であった。

「そういえば一眼レフ用の60mm版は持っていなかったなあ・・」

という事で、これを購入した次第である。

さて、4/3用というマウントだが、これを使うのはやや難しい。

4/3機は、E-410をまだ現役で使用しているが、今回はちょっと

捻くれて、フルサイズ機で、どれ位「周辺光量落ち」が出るのか

試してみたくなった。4/3機とフルサイズ機ではセンサーサイズの

対角線長が約2倍違うので、こういう効果ははっきり出る筈だ。

![c0032138_17332890.jpg]()

小さすぎる為、適宜トリミングして使う事とする。

それと、4/3用レンズをアダプターで使うのは普通は難しい。

何故ならば4/3用レンズはピントや絞り値をカメラ側から電気的

に制御する為、一般的なアダプターでは装着はできたとしても、

レンズをマニュアル(フォーカス、絞り)で使う事が出来ない。

この為、本家オリンパス等からμ4/3機で4/3レンズを使用できる

電子アダプターが発売されているが、2万円以上と高価だ。

(注:中古ならば1万円以下と適価となる)

ただ、これらは純正のAF系の4/3用レンズの場合の話だ、

ピントがMFで、絞りの制御もカメラ側から不要なトイレンズ

等では、カメラとの電気的なやりとりは必要とせず、

単にマウント形状だけ合わせてあげれば良い。

![c0032138_17332746.jpg]()

LENS BABY MUSE(4/3用)を在庫処分で安価に購入して使っている。

(本シリーズ第4回)その際に、4/3用の非電子アダプターを

購入してあったので、それを使って、今回はEマウント機α7に

装着している次第だ。

これで「1000円のレンズを使う為に、2万円のアダプターを

買わなければならない」という不条理な事態は避けられている。

さて、本レンズの特徴だが、まず長所とも短所とも言えるのが

この「ユルユルの写り」である。

大阪の、ある老舗中古専門店では、本レンズを取り扱っていて

そのショーウィンドウには「ともかく写りが悪い」と自虐的な

ポップ文章が書いてある、これではまるで「日本一まずい菓子」

のような「怖いもの見たさ」で購買意欲をそそるようなもので

あるのだが、その専門店に来る客層は、ほとんどがシニア層や

マニア層だ(観光名所に近い為、近年は海外からの観光客も

とても多い)で、そうしたユーザー層に「トイレンズ」の

意味や意義は簡単に理解できるとはあまり思えず、自虐的な

宣伝文句となっているのであろう。

![c0032138_17332718.jpg]()

機材へのアンチテーゼ(対立する主張)もあるだろうし、

これによる、今まで見た事が無い「表現」を得る為のアート的

要素も多分にある。

私自身は「トイレンズ」は非常に好きであり、沢山のそれを

所有していて、過去記事でも色々と紹介している。

これら「トイレンズ」を否定する理由は何も無く、むしろ

本来の「新しい表現力を得る」という点では、大きな武器とも

なってくると思っている。

ただ、レンズ評価等を行う場合、私が良く評価項目にあげて

いる「必要度」という要素では、トイレンズは常に最低点に近い

評価だ、つまり「持っていてもいなくても良い」レンズの

代表格であり、周囲の知人友人等に積極的に薦める事もしない。

まあ、一々長所や欠点を上げる必要も無いレンズである、

トイレンズの概念や使い方については過去いくつもの記事で

書いてきているので今回は割愛する。そうしたトイレンズの意義

やコンセプトが理解でき、それに賛同または興味を持てるならば、

トイレンズを買えば良い、まあ、そんな感じであろう。

----

さて、次のシステム

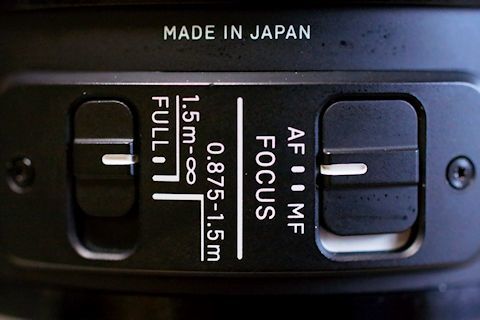

![c0032138_17334114.jpg]()

(中古購入価格 22,000円)

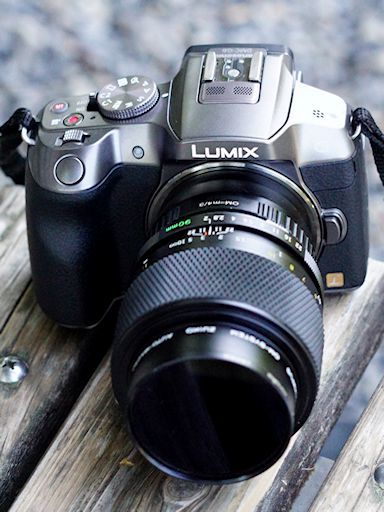

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

2016年発売のμ4/3専用AF単焦点標準画角マクロレンズ。

最大の特徴は、レンズ単体で等倍を越え、1.25倍の撮影倍率

を得る事ができる点だ。これは被写体が写る範囲(撮影範囲)を

フルサイズ相当で見た時の定義であり、μ4/3機の場合はセンサー

サイズがフルサイズ機の約半分であるので、撮影倍率は倍となり

「2.5倍相当」のマクロレンズであると言える。オリンパスの

WEBサイトには、あくまで35mm判(フルサイズ)換算ながら、

「標準焦点域のマクロレンズとしては最高レベルである」

と記載されている。

![c0032138_17334154.jpg]()

例えばレンズ単体においても、中一光学 Free Walker 20/2

(レンズマニアックス第2回記事)は4.5倍もの撮影倍率を持ち、

これは、μ4/3機では実に換算9倍もの高撮影倍率となる。

あるいはリバースシステム(ミラーレス・マニアックス第67回)

でも最大撮影倍率4倍のシステムを紹介している。

また、ヘリコイド内蔵アダプターやエクステンションチューブを

用いて、撮影倍率を高めるのもミラーレス・マニアックス記事で

色々紹介しているし、もっと簡便には、デジタルズームや

デジタル・テレコン機能を用いても、見掛け上の撮影倍率を

高める事が可能だ。

今回使用のE-M5 MarkⅡでも、2倍デジタル・テレコン機能が

入っているので、フルサイズ換算5倍で撮影する事は容易だ。

あるいは、画像編集でトリミングをすれば、閲覧解像度(画素数)

の許す範囲内で、いくらでも見かけ上の撮影倍率を高められる。

だからまあ、あまりカタログスペック上での撮影倍率の高さに

拘る必要は無い、他になんとでも倍率を高める手段はあるからだ。

そして、あまりに撮影倍率を高めると撮影が極めて難しくなる。

前述の中一光学 FreeWalker 20/2を第2回記事において

撮影倍率9倍のシステムとして試写した際には、1000枚中10枚

程度しか使える写真が無く、99%がピンボケまたは構図的に

大きなズレが出て使い物にならない、という結果となった。

同様に、撮影倍率を高めると出てくる「露出倍数」(見かけ上、

レンズが暗くなる)も大問題であった。

本システムにおいても、銀塩換算2.5倍という撮影倍率において

どこまで実用に耐えられるのか?という点がポイントとなる。

![c0032138_17334142.jpg]()

ピント精度が怪しい、本レンズは駆動部品等を軽量化し

従来比2~3割のAF高速化を施したとの事だが、速度はともかく

AF精度が足らず、近接ではピントが合い難いのが大きな課題だ。

これはカメラとの相性にもよるかも知れないのだが、今回は

本レンズとほぼ同時代に発売された E-M5Ⅱ(2015年)を用いて

いるので、これでもシステム的な相性は取れている方であろう。

これでAF精度が出ていなければ、他の大多数のμ4/3機では

アウトだ。

かといって、MFで使おうとしても、無限回転式ヘリコイドでは

MFでの使い勝手が悪い、これは殆ど全てのミラーレス機用の

普及版レンズで同様な課題を持つ。

E-M5Ⅱとの組み合わせでは、S-AF+MFのモードを使うと、

AFで合焦しなかった際、すぐさまMFに移行でき、その際には

MFアシスト(拡大、ピーキング)機能も併用できる。

まあ、なのでピントの問題は重欠点とは言えないのだが、

使い難い事は確かだ。それにその課題は、本レンズ自身の

問題点のみの話ではなく、ミラーレス機の本体側を含めた

システム的な課題によるものだ。

![c0032138_17334133.jpg]()

製品らしく、あまり不満は感じない。

価格もあまり高価ではなく、μ4/3用の常用マクロとしては

お勧めだ。

----

次は今回ラストのシステム

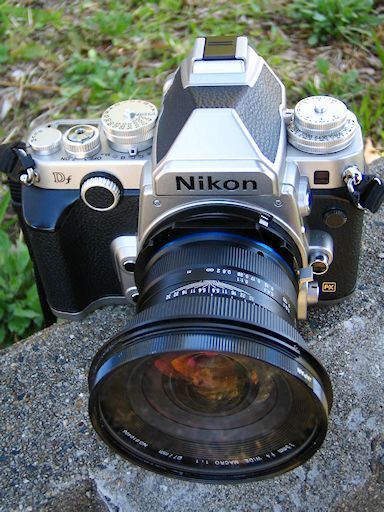

![c0032138_17335369.jpg]()

(中古購入価格 36,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2015年発売のフルサイズ対応の単焦点小口径標準レンズ。

本シリーズ第4回記事で紹介したSP85/1.8の姉妹レンズ

であり、このシリーズには他にもSP35mm/f1.8が存在する。

(後日紹介予定)

近代の新鋭単焦点レンズの例にもれず、高付加価値型製品だ。

特徴として、高解像力、高い描写性能、高い近接性能

(最短撮影距離=29cm)、内蔵手ブレ補正機構(VC)

超音波モーター(USD)と、現代のレンズとしてフルスペックだ。

![c0032138_17335497.jpg]()

フィルター径はφ67mmもあり、大きいという印象があった姉妹

レンズのSP85mm/f1.8と同じであった事は、購入時にはちょっと

驚いた次第である、また、重量も520g(注:ニコン用)という

点で、標準レンズとしてはかなり重い部類だ。

(注、ライバルのSIGMA Art 50mm/f1.4は815gと、さらに重い

本シリーズ第2回記事参照)

大きさと重さからか、USD(超音波モーター)の動きは、あまり

迅速という印象は得られない。

それから、SP85/1.8は、ニコン用でも電磁絞りを採用して

いたが、本レンズは通常の機械式絞りだ。

まあ、ニコン用(Fマウント)レンズは、マウントアダプターで

他の多くのカメラ(一眼レフやミラーレス機)で使用できるの

だが、電磁絞りのEタイプレンズは他社機では、普通のマウント

アダプターでは使用できない(=絞りが動かない)、かつ

ニコン製の一眼レフであっても、2000年代末以降の機種

(例:D300以降)で無いと使用できない、なので、この仕様は

弱点とは言えないであろう。

さらには、45mm/f1.8と地味なスペックの割りに高価である、

定価9万円+税であり、新鋭レンズとは言え旧来のAFの50/1.4

級レンズの2~3倍の定価だし、エントリー標準レンズ

(例:本記事冒頭のDA50/1.8)と比較すると、4~5倍もの

価格差となってしまう。

まあ、一眼レフ市場が縮退している近年においては、メーカー側も

本レンズのような高付加価値型商品を出して、利益を上げないと

やっていけない状況であるのは、他の様々な記事でも書いた通りだ。

だとすれば、ユーザーとしては、そうした高価な最新レンズを

買うのか?買わないのか?という選択が重要であるのだが、

まあ私個人の意見としては、特定の撮影シーンなどで、必要性が

あるのならば買えば良いと思っている。

(ここは、あくまで「必要性」がポイントで、特に使う当ても

無く高価なレンズを買うのは、本来あってはならない事だ)

ただ、「コスパ」という面からは、それらの最新レンズは、

旧来のレンズに比べて極めて効率が悪い。

だから、あくまで「購入予算があれば」という条件もポイント

となり、資金面で無理をしてまで購入する必要は無い。

まあ、すぐに必要性は無いが、それでも欲しかったら、何年か

待って中古相場が十分に下がったタイミングで買うと言う

選択肢もあるかと思う。

勿論、価格が数倍に跳ね上がったからと言って、従来型のレンズ

よりも、値段に見合うまでの描写力の改善がなされている訳でも

無いのだ。

ただまあ私は、当初、名レンズ FA77/1.8を暗所でのライブ系

人物撮影用途に使う際の代替機材として(注:FA77/1.8は、

ミラーレス名玉編第1位と、十分過ぎるほど優秀なレンズだが、

設計がおよそ20年前と、やや古い)TAMRON SP85/1.8に目をつけ、

その目的に十分に足りるレンズであったから、そのシリーズ

(新鋭SP単焦点F1.8級)の他のレンズにも興味が出てきて

購入した訳だ。

なお、同様にライバルのSIGMAの新鋭ART LINE単焦点レンズ群も、

なかなかの描写力を持ち(重くて高価だが)気に入って少しづつ

揃えている次第である。

![c0032138_17335432.jpg]()

旧来の標準レンズに比べて様々なアドバンテージはあるものの、

開放F1.8という平凡なスペックが仇となって、あまり人気が

出ないのではなかろうか?と予想していた。

であれば、ユーザーの立場からは、時間が経って中古の値段が

下がってから買うのが本来の賢いスタンスだが、今の時代に

おいて、それ(あざとい中古買い)をやってしまうと、

縮退しているカメラ市場をメーカーが維持していくのが大変だ。

まあ、悪いレンズでは無い、重欠点と呼べる弱点は殆ど無いので

最新の高画質のレンズが欲しい初級中級ユーザーであれば、

購入を検討しても良いと思う、値段にさえ目をつぶれば、

買って損は無いレンズだ。

気になる価格だが、本レンズの発売後2年程経過した2017年後半

では定価の半額位(45000円前後)の新品在庫アウトレット品が

中古市場に良く流通していた。前述のように平凡なスペックの

レンズであるから、初級中級層では、あまり本レンズの価値は

量りきれない訳なのだろう。

新古品が中古市場に出始めると、連動して一般の中古品相場も

下がる、本レンズは多少キズ有りのBランク品で、36000円程と

定価から比較すれば十分に安価であった。ただ、これでも、

本記事冒頭のDA50/1.8の4倍程の入手価格となっているが・・

![c0032138_17335327.jpg]()

の安定性等は、撮影においては、あまり重要な要素では無い。

(つまり、もし露出安定性が絶対に必要なのであれば、

もっと昔から改善されていてしかるべきであった事だろう。

ニコンFマウント機が出来てから約50年間も改善されなかった

のは、技術的な制約よりも、そもそも余り必要性が無かった

からであろう、従来型レンズでも普通に写真は撮れるのだ。

新機能を搭載してマウント互換性を失うのも好ましく無いし・・

高速連写で露出がバラつく点は、今はまあ電磁絞りレンズの方が

耐えうる要素が大きいが、電磁絞りレンズであっても40年も

50年も経過したら正常に動作する保証は無い、それならば

いっそアダプターで、実絞り測光で使った方が、はるかに安心

だとも言えるが、それが出来ない事が問題なのだ)

まあ、本レンズが電磁絞りレンズでは無い事は良し悪し

あると思うが、私としては、この仕様で良いとは思っている

---

さて、本記事はここまでとする。

未紹介のマニアックなレンズを紹介するシリーズ記事。

今回も引き続き未紹介レンズを4本取りあげる。

まずは最初のシステム

(中古購入価格 9,300円)

カメラは、PENTAX KP (APS-C機)

2012年に発売されたAPS-C機専用標準レンズ。

いわゆる「エントリーレンズ」であり、私は標準レンズとして

カテゴライズしているが、PENTAX(RICOH) のWEBサイトでは、

本レンズがAPS-C機専用であり、換算画角が75mm相当になる

事から「望遠レンズ」として分類され、本レンズの説明文には

「中望遠レンズ」と書かれている。

ただ、このあたりの概念だが。本レンズはアダプターなどで

様々なカメラに装着可能であり、カメラ側のセンサーサイズ

でも画角(換算焦点距離)は勿論、色々に変わる。

PENTAX Qシリーズであれば230~275mm相当(機種による)、

あるいはケラレを覚悟で無理やりフルサイズ機に装着も可能だ。

(現状、私の場合は本レンズをフルサイズ機に「正しく」装着

できる機材環境が無いが、軽く実験した所、あまり大きな

ケラレは発生しない様子だ)

また、PENTAXでは同じ焦点距離のFA50/1.4やDFA★50/1.4

も同時に販売されている。それらはフルサイズ機用だから

PENTAXにおいては「標準レンズ」にカテゴライズされているが、

同じ焦点距離であるが故、ビギナーには混乱を招くかも知れない。

そういう様々な混迷があるのが面倒なので、本ブログでは、旧来

より(35mm判等の)交換レンズは、対応フォーマットに係わらず

レンズ自体の実焦点距離を元に、広角、標準、望遠などと呼ぶ

事が多い(換算画角を基準とするケースも稀にある)

さて本レンズであるが、2012年と意外にも新しい時期の発売だ。

銀塩時代からPENTAXの小口径(F1.7~F2)標準は定番であり、

例えば、M42マウントのSMCT55mm/f1.8(ハイコスパ第2回記事等)

は「銀のタクマー」と呼ばれていて、その高い描写性能で、

当時は勿論、続く時代の初級マニア層からも大きな支持を得て

いたし、続くバヨネット(K)マウントの時代も、AF一眼レフの

時代にも(KAF)、PENTAXに小口径標準レンズのラインナップは

存在していた。

PENTAXでは、このあたりの標準レンズ(大口径、小口径)を

開発におけるリファレンス(他レンズの開発時の基準とする)

としている。という話はマニア層には良く知られており、

他社もまたPENTAXのこれらの標準レンズを買ってきて自社レンズ

との性能比較を行っていた、という噂も昔から囁かれていた。

(いずれも、あくまで噂であり、その真偽はさだかでは無い)

ところが、銀塩AF用のFA50mm/f1.7(勿論フルサイズ用)を

最後に、このPENTAX小口径標準の系譜は途絶えてしまっていた。

同レンズは2000年代にディスコン(生産終了)になっている。

(このFA50/1.7は未所有)

ちなみに、大口径版のFA50mm/f1.4(ミラーレス・マニアックス

第23回記事)は、ずっと生産が継続されていて、1990年代初頭

から、およそ30年間にも及ぶ超ロングセラー製品となっている。

さらにちなみに、大口径標準でのAPS-C機専用のDA★55mm/f1.4

(ハイコスパ第1回、ミラーレス名玉編第3位)は、2000年代後半

から発売されている。また、フルサイズ用の新鋭大口径標準

DFA★50mm/f1.4は、2018年の発売だ(未所有)

他記事でも色々書いたように、2010年前後のカメラ市場の変化で

「エントリーレンズ」の必要性が各社レンズ・ラインナップに

おいて高くなってきた為、本レンズを小口径標準レンズの

エントリーレンズとして復活させたのだと思われる。

旧来のFA50/1.7との性能差は(未所有の為)不明だが、

レンズ構成等に、あまり大きな変更は無い事であろう。

銀塩時代より、この手の標準レンズの構成は、5群6枚の

変形ダブルガウス型と相場は決まっており、各社の、

どの標準レンズを買っても、殆ど差異は無い。

(それだけ完成度が高いという事だ)

ある点だ。このDA型番の単焦点のエントリーレンズのシリーズ

には、例えばDA35/2.4(ハイコスパ第10回)や、DA40/2.8XS

(レンズマニアックス第6回)等があるが、それらはあまり

感動的と言える程の描写性能は持たない。

だが、本レンズの場合は、旧来の「リファレンス」(参照用)

として安定した描写力を持っていたPENTAX標準レンズの

テイストが踏襲されている高描写性能だ。

また、122gと軽量化されている。

ただし、デザイン上では姉妹レンズDA35/2.4のような優美さは

無いし、DA35/2.4にあったオーダーカラーシステム

(11色だかの色が選べる)も無い。

PENTAXのオーダーカラーシステムだが、2010年頃~2013年頃の

間迄で、ほぼ終息してしまっている。ただ色付きボディが無く

なった訳では無く、その後のPENTAXや各社カメラには色付き

ボデイが依然ラインナップされている。

単に、ユーザーが色やその組み合わせを選べる、という要素が

無くなっただけだ。

まあ、現代でもたまに、その時代のオーダーカラー品のカメラが

中古市場に流れて来る事があるが、色の組み合わせが非常に奇抜

な物もあり(汗)そういうカメラは、なかなか買いづらい。

結局メーカー側がデザインバランスを崩さない程度に色分けした

標準品の方が安心して購入できる事であろう。

なお、PENTAXは銀塩時代の古くより、各々のカメラ製品の

生産終了間際に、特殊なカラーや仕様の製品を発売する事が多い。

これは、製品寿命をさらに延ばす措置であろう。

現代においても、例えば、K-7,K-5,K-3,K-1といった高級機に

各々限定版が発売されているが、いずれも限定版はシルバー塗装

となっていて、あまり奇抜な色や仕様のものは無い。

ちなみに、これらのシルバー塗装品は、銀塩AF時代のFA-Limited

の銀色版とのデザイン・マッチングが良いと思われ、私はそれらを

3本所有している為、ちょっと欲しいと思う事も多々あるのだが、

その目的には、久しぶりに発売当初がらシルバー版が用意された

PENTAX KP(今回使用機)を所有しているので、あまり欲張らない

ようにしている。

それから、カラーボディは同一機種を複数台所有する際に、

ボディ色で個体を識別できるので結構好ましい、だた、それは

かなりマニアックな使い方なので、一般ユーザーには無縁の話だ。

余談が長くなった。まあ、本DA50/1.8は、描写性能的には、

ほとんど不満は無い事であろう。

まあでも、このあたりは新品実売1万円台のエントリーレンズで

あるが故にやむを得ない。

APS-C専用レンズなので、もう少しコンパクトにも作れるような

気もする。つまりDA40/2.8系や、DA70/2.4(ハイコスパ第12回)

のような超小型、という雰囲気は本レンズには無く、フィルター

サイズもφ52mmと普通の標準レンズのサイズ感だ。

軽量だけに、なんだかスカスカな印象があり、安っぽい。

それから、特別な性能が与えられていない事も、やや不満だ。

例えば他社同等品では、SONY DT50/1.8(ハイコスパ第1回)は、

最短撮影距離が34cmと、優れた近接性能が与えられているが、

本DA50/1.8の最短は45cmと、一般的な標準レンズ並みだ。

さらには、QFSF(=クイックシフト・フォーカス・システム、

すなわち他社で言うフルタイムMFと同等の意味)の機能が入って

いない。加えて、ピントリングが有限回転式である点はMF時に

好ましいが、距離指標が無いので、実質上、MFでの使用には

あまり適しておらず、AF専用レンズと考えるのが良いであろう。

PENTAXの小型軽量の普及一眼レフ等と組み合わせて、軽快かつ

ローコストなシステムとして使うのが望ましいレンズである。

価格的に安価で、壊してもあまり被害が無い、という点で、

過酷な撮影環境で使うのも、特に有益かも知れない。

----

さて、次のシステム

(新品購入価格 1,000円)

カメラは、SONY α7 (フルサイズ機)

2010年代初頭発売の中国製の安価な一眼レフ用トイレンズ。

HOLGAのこのタイプのレンズとしては3本目の紹介だ。

旧来の記事では、ミラーレス機用25mm/f8(ハイコスパ第24回)

や、PENTAX Q用10mm/f8(ミラーレス・マニアックス第68回)

を紹介した。

本来、このHOLGAレンズは同社銀塩中判(6x6判)カメラの固定式

レンズを単品化し、デジタル一眼レフ用とした物が2000年代

から発売されていたのだが、当時APS-C機が主流のデジタル一眼

レフ用としては、換算焦点距離がやや長めとなる事、そして

HOLGAレンズの特徴である周辺光量落ち(=「ヴィネッテイング」

注:「トンネル効果」と言う表現は重要な物理学用語と被る為、

本ブログでは非推奨(=使ってはならない)としている)

・・が発生しないので、もの足りない印象があった。

これに対策を施した物が、一眼レフ用での「BCエフェクト機構」

搭載品である。

BC(ブラックコーナー)は、すなわち「周辺光量落ち」であり、

これを実現する為、レンコン状に多数の穴の開いた部品を

絞り位置付近に配置する、この為、実絞り値はF10~F11相当

とやや暗くなるが、「周辺光量落ち」の効果が現れる。

ただし、BCは工作精度などで固体差がある模様で、本レンズ

の場合は、あまり綺麗な周辺光量落ちの効果は出ない。

なお、こういう場合は、デジタルズーム機能を用いて、

ある程度周囲をカットする事も対策としてはありうる。

全て開放F8(実質はやや暗い)で固定である。

で、初期の本レンズにはBC機構が搭載されておらず、

BC付きは、2011年以降の製品群であったと思われる。

本レンズは、一眼レフ用であり、発売当時ではニコンF、

キヤノンEFなど、いくつかのマウント版があった。

発売時価格は3000円+税であり安価だ。

さらに、この60mmのままで4/3版(注:μ4/3では無い)が

発売されていたのだが、ご存知のように、その後、4/3機は

ほぼ絶滅し、μ4/3ミラーレス機に移行してしまった。

近年、アウトレット専門ショップ(カメラ以外の商品が主だ)

で、本レンズを見かけた。

4/3版なので、在庫が売れ残っていたのであろう。

新品価格は定価の7割引きの約1000円と、非常に安価であった。

「そういえば一眼レフ用の60mm版は持っていなかったなあ・・」

という事で、これを購入した次第である。

さて、4/3用というマウントだが、これを使うのはやや難しい。

4/3機は、E-410をまだ現役で使用しているが、今回はちょっと

捻くれて、フルサイズ機で、どれ位「周辺光量落ち」が出るのか

試してみたくなった。4/3機とフルサイズ機ではセンサーサイズの

対角線長が約2倍違うので、こういう効果ははっきり出る筈だ。

小さすぎる為、適宜トリミングして使う事とする。

それと、4/3用レンズをアダプターで使うのは普通は難しい。

何故ならば4/3用レンズはピントや絞り値をカメラ側から電気的

に制御する為、一般的なアダプターでは装着はできたとしても、

レンズをマニュアル(フォーカス、絞り)で使う事が出来ない。

この為、本家オリンパス等からμ4/3機で4/3レンズを使用できる

電子アダプターが発売されているが、2万円以上と高価だ。

(注:中古ならば1万円以下と適価となる)

ただ、これらは純正のAF系の4/3用レンズの場合の話だ、

ピントがMFで、絞りの制御もカメラ側から不要なトイレンズ

等では、カメラとの電気的なやりとりは必要とせず、

単にマウント形状だけ合わせてあげれば良い。

LENS BABY MUSE(4/3用)を在庫処分で安価に購入して使っている。

(本シリーズ第4回)その際に、4/3用の非電子アダプターを

購入してあったので、それを使って、今回はEマウント機α7に

装着している次第だ。

これで「1000円のレンズを使う為に、2万円のアダプターを

買わなければならない」という不条理な事態は避けられている。

さて、本レンズの特徴だが、まず長所とも短所とも言えるのが

この「ユルユルの写り」である。

大阪の、ある老舗中古専門店では、本レンズを取り扱っていて

そのショーウィンドウには「ともかく写りが悪い」と自虐的な

ポップ文章が書いてある、これではまるで「日本一まずい菓子」

のような「怖いもの見たさ」で購買意欲をそそるようなもので

あるのだが、その専門店に来る客層は、ほとんどがシニア層や

マニア層だ(観光名所に近い為、近年は海外からの観光客も

とても多い)で、そうしたユーザー層に「トイレンズ」の

意味や意義は簡単に理解できるとはあまり思えず、自虐的な

宣伝文句となっているのであろう。

機材へのアンチテーゼ(対立する主張)もあるだろうし、

これによる、今まで見た事が無い「表現」を得る為のアート的

要素も多分にある。

私自身は「トイレンズ」は非常に好きであり、沢山のそれを

所有していて、過去記事でも色々と紹介している。

これら「トイレンズ」を否定する理由は何も無く、むしろ

本来の「新しい表現力を得る」という点では、大きな武器とも

なってくると思っている。

ただ、レンズ評価等を行う場合、私が良く評価項目にあげて

いる「必要度」という要素では、トイレンズは常に最低点に近い

評価だ、つまり「持っていてもいなくても良い」レンズの

代表格であり、周囲の知人友人等に積極的に薦める事もしない。

まあ、一々長所や欠点を上げる必要も無いレンズである、

トイレンズの概念や使い方については過去いくつもの記事で

書いてきているので今回は割愛する。そうしたトイレンズの意義

やコンセプトが理解でき、それに賛同または興味を持てるならば、

トイレンズを買えば良い、まあ、そんな感じであろう。

----

さて、次のシステム

(中古購入価格 22,000円)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)

2016年発売のμ4/3専用AF単焦点標準画角マクロレンズ。

最大の特徴は、レンズ単体で等倍を越え、1.25倍の撮影倍率

を得る事ができる点だ。これは被写体が写る範囲(撮影範囲)を

フルサイズ相当で見た時の定義であり、μ4/3機の場合はセンサー

サイズがフルサイズ機の約半分であるので、撮影倍率は倍となり

「2.5倍相当」のマクロレンズであると言える。オリンパスの

WEBサイトには、あくまで35mm判(フルサイズ)換算ながら、

「標準焦点域のマクロレンズとしては最高レベルである」

と記載されている。

例えばレンズ単体においても、中一光学 Free Walker 20/2

(レンズマニアックス第2回記事)は4.5倍もの撮影倍率を持ち、

これは、μ4/3機では実に換算9倍もの高撮影倍率となる。

あるいはリバースシステム(ミラーレス・マニアックス第67回)

でも最大撮影倍率4倍のシステムを紹介している。

また、ヘリコイド内蔵アダプターやエクステンションチューブを

用いて、撮影倍率を高めるのもミラーレス・マニアックス記事で

色々紹介しているし、もっと簡便には、デジタルズームや

デジタル・テレコン機能を用いても、見掛け上の撮影倍率を

高める事が可能だ。

今回使用のE-M5 MarkⅡでも、2倍デジタル・テレコン機能が

入っているので、フルサイズ換算5倍で撮影する事は容易だ。

あるいは、画像編集でトリミングをすれば、閲覧解像度(画素数)

の許す範囲内で、いくらでも見かけ上の撮影倍率を高められる。

だからまあ、あまりカタログスペック上での撮影倍率の高さに

拘る必要は無い、他になんとでも倍率を高める手段はあるからだ。

そして、あまりに撮影倍率を高めると撮影が極めて難しくなる。

前述の中一光学 FreeWalker 20/2を第2回記事において

撮影倍率9倍のシステムとして試写した際には、1000枚中10枚

程度しか使える写真が無く、99%がピンボケまたは構図的に

大きなズレが出て使い物にならない、という結果となった。

同様に、撮影倍率を高めると出てくる「露出倍数」(見かけ上、

レンズが暗くなる)も大問題であった。

本システムにおいても、銀塩換算2.5倍という撮影倍率において

どこまで実用に耐えられるのか?という点がポイントとなる。

ピント精度が怪しい、本レンズは駆動部品等を軽量化し

従来比2~3割のAF高速化を施したとの事だが、速度はともかく

AF精度が足らず、近接ではピントが合い難いのが大きな課題だ。

これはカメラとの相性にもよるかも知れないのだが、今回は

本レンズとほぼ同時代に発売された E-M5Ⅱ(2015年)を用いて

いるので、これでもシステム的な相性は取れている方であろう。

これでAF精度が出ていなければ、他の大多数のμ4/3機では

アウトだ。

かといって、MFで使おうとしても、無限回転式ヘリコイドでは

MFでの使い勝手が悪い、これは殆ど全てのミラーレス機用の

普及版レンズで同様な課題を持つ。

E-M5Ⅱとの組み合わせでは、S-AF+MFのモードを使うと、

AFで合焦しなかった際、すぐさまMFに移行でき、その際には

MFアシスト(拡大、ピーキング)機能も併用できる。

まあ、なのでピントの問題は重欠点とは言えないのだが、

使い難い事は確かだ。それにその課題は、本レンズ自身の

問題点のみの話ではなく、ミラーレス機の本体側を含めた

システム的な課題によるものだ。

製品らしく、あまり不満は感じない。

価格もあまり高価ではなく、μ4/3用の常用マクロとしては

お勧めだ。

----

次は今回ラストのシステム

(中古購入価格 36,000円)

カメラは、NIKON Df (フルサイズ機)

2015年発売のフルサイズ対応の単焦点小口径標準レンズ。

本シリーズ第4回記事で紹介したSP85/1.8の姉妹レンズ

であり、このシリーズには他にもSP35mm/f1.8が存在する。

(後日紹介予定)

近代の新鋭単焦点レンズの例にもれず、高付加価値型製品だ。

特徴として、高解像力、高い描写性能、高い近接性能

(最短撮影距離=29cm)、内蔵手ブレ補正機構(VC)

超音波モーター(USD)と、現代のレンズとしてフルスペックだ。

フィルター径はφ67mmもあり、大きいという印象があった姉妹

レンズのSP85mm/f1.8と同じであった事は、購入時にはちょっと

驚いた次第である、また、重量も520g(注:ニコン用)という

点で、標準レンズとしてはかなり重い部類だ。

(注、ライバルのSIGMA Art 50mm/f1.4は815gと、さらに重い

本シリーズ第2回記事参照)

大きさと重さからか、USD(超音波モーター)の動きは、あまり

迅速という印象は得られない。

それから、SP85/1.8は、ニコン用でも電磁絞りを採用して

いたが、本レンズは通常の機械式絞りだ。

まあ、ニコン用(Fマウント)レンズは、マウントアダプターで

他の多くのカメラ(一眼レフやミラーレス機)で使用できるの

だが、電磁絞りのEタイプレンズは他社機では、普通のマウント

アダプターでは使用できない(=絞りが動かない)、かつ

ニコン製の一眼レフであっても、2000年代末以降の機種

(例:D300以降)で無いと使用できない、なので、この仕様は

弱点とは言えないであろう。

さらには、45mm/f1.8と地味なスペックの割りに高価である、

定価9万円+税であり、新鋭レンズとは言え旧来のAFの50/1.4

級レンズの2~3倍の定価だし、エントリー標準レンズ

(例:本記事冒頭のDA50/1.8)と比較すると、4~5倍もの

価格差となってしまう。

まあ、一眼レフ市場が縮退している近年においては、メーカー側も

本レンズのような高付加価値型商品を出して、利益を上げないと

やっていけない状況であるのは、他の様々な記事でも書いた通りだ。

だとすれば、ユーザーとしては、そうした高価な最新レンズを

買うのか?買わないのか?という選択が重要であるのだが、

まあ私個人の意見としては、特定の撮影シーンなどで、必要性が

あるのならば買えば良いと思っている。

(ここは、あくまで「必要性」がポイントで、特に使う当ても

無く高価なレンズを買うのは、本来あってはならない事だ)

ただ、「コスパ」という面からは、それらの最新レンズは、

旧来のレンズに比べて極めて効率が悪い。

だから、あくまで「購入予算があれば」という条件もポイント

となり、資金面で無理をしてまで購入する必要は無い。

まあ、すぐに必要性は無いが、それでも欲しかったら、何年か

待って中古相場が十分に下がったタイミングで買うと言う

選択肢もあるかと思う。

勿論、価格が数倍に跳ね上がったからと言って、従来型のレンズ

よりも、値段に見合うまでの描写力の改善がなされている訳でも

無いのだ。

ただまあ私は、当初、名レンズ FA77/1.8を暗所でのライブ系

人物撮影用途に使う際の代替機材として(注:FA77/1.8は、

ミラーレス名玉編第1位と、十分過ぎるほど優秀なレンズだが、

設計がおよそ20年前と、やや古い)TAMRON SP85/1.8に目をつけ、

その目的に十分に足りるレンズであったから、そのシリーズ

(新鋭SP単焦点F1.8級)の他のレンズにも興味が出てきて

購入した訳だ。

なお、同様にライバルのSIGMAの新鋭ART LINE単焦点レンズ群も、

なかなかの描写力を持ち(重くて高価だが)気に入って少しづつ

揃えている次第である。

旧来の標準レンズに比べて様々なアドバンテージはあるものの、

開放F1.8という平凡なスペックが仇となって、あまり人気が

出ないのではなかろうか?と予想していた。

であれば、ユーザーの立場からは、時間が経って中古の値段が

下がってから買うのが本来の賢いスタンスだが、今の時代に

おいて、それ(あざとい中古買い)をやってしまうと、

縮退しているカメラ市場をメーカーが維持していくのが大変だ。

まあ、悪いレンズでは無い、重欠点と呼べる弱点は殆ど無いので

最新の高画質のレンズが欲しい初級中級ユーザーであれば、

購入を検討しても良いと思う、値段にさえ目をつぶれば、

買って損は無いレンズだ。

気になる価格だが、本レンズの発売後2年程経過した2017年後半

では定価の半額位(45000円前後)の新品在庫アウトレット品が

中古市場に良く流通していた。前述のように平凡なスペックの

レンズであるから、初級中級層では、あまり本レンズの価値は

量りきれない訳なのだろう。

新古品が中古市場に出始めると、連動して一般の中古品相場も

下がる、本レンズは多少キズ有りのBランク品で、36000円程と

定価から比較すれば十分に安価であった。ただ、これでも、

本記事冒頭のDA50/1.8の4倍程の入手価格となっているが・・

の安定性等は、撮影においては、あまり重要な要素では無い。

(つまり、もし露出安定性が絶対に必要なのであれば、

もっと昔から改善されていてしかるべきであった事だろう。

ニコンFマウント機が出来てから約50年間も改善されなかった

のは、技術的な制約よりも、そもそも余り必要性が無かった

からであろう、従来型レンズでも普通に写真は撮れるのだ。

新機能を搭載してマウント互換性を失うのも好ましく無いし・・

高速連写で露出がバラつく点は、今はまあ電磁絞りレンズの方が

耐えうる要素が大きいが、電磁絞りレンズであっても40年も

50年も経過したら正常に動作する保証は無い、それならば

いっそアダプターで、実絞り測光で使った方が、はるかに安心

だとも言えるが、それが出来ない事が問題なのだ)

まあ、本レンズが電磁絞りレンズでは無い事は良し悪し

あると思うが、私としては、この仕様で良いとは思っている

---

さて、本記事はここまでとする。