今回記事は補足編として「ハイロー(Hi-Lo)ETC」編

とする。

「Hi-Loシリーズ」全3回記事の後編であり、今回は、

*同一焦点距離の標準レンズでのHi-Loのペア

*同一メーカーでの、時代と仕様が異なるペア

*同じレンズを、高級機と初級機に装着した場合

の計3組を紹介(対戦)する。

----

ではまず今回最初の組(ペア)のHi標準レンズ

![_c0032138_16245754.jpg]()

(中古購入価格 85,000円)(以下、Milvus50/1.4)

カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)

2016年に発売された大口径MF標準レンズ。

本ブログの過去のランキング系記事において、

*最強50mm選手権:決勝戦進出 総合第5位

・・の入賞実績を持つ優秀なレンズである。

ただし、”コスト高”の重欠点を持ち、かつ、

大きく重いので、結果「三重苦」レンズではある。

近代光学設計による高い描写力、特に解像感と

コントラスト特性を両立している所に関しては

(コシナ製ながら)いわゆる昔のツァイスっぽい

描写傾向を、良く現代に蘇らせているだろう。

![_c0032138_16245721.jpg]()

変わった」くらいの錯覚を与えてくれる程であり、

私の「描写表現力」評価は5点満点、マニアック度も

合わせて高い為、本シリーズ第21回~第23回記事

「高マニアック・高描写力 レンズ」編において、

約400本の所有レンズ中、上位の12本の内の

1本として、ノミネートされる事となった。

(参考:その上位12本の中で、いわゆる標準レンズ

は本Milvus50/1.4のみであった。まあ、他の標準

レンズでも、高描写力の物は、いくつもあるのだが、

マニアック度が非常に高い標準レンズは、本レンズ

位しか無いからだ)

本Milvus50/1.4のレンズ構成の特徴だが、標準

レンズとしては過去に類を見ない「ディスタゴン」

(レトロフォーカス)型である。

この構成は、一眼レフ用の高性能広角レンズでの

定番ではあるが、本レンズにおいて、(恐らくは)

初めて標準レンズにも応用された。

ディスタゴン型構成に加え、非球面レンズや特殊

低分散ガラスレンズ等を多用した近代的な設計で、

これらによる描写力は確かに高いとは思えるが、

反面、ディスタゴン型に共通する弱点とも言える

「ピント合わせの難しさ」(=ピントリングを

廻してもピントのピーク(山)が分かり難い)の

課題を持つ為、一眼レフの光学ファインダーでは

かなり使い難い(注:本レンズはNIKON Fマウント

版で、他にはCANON EF版がある)なので、今回は

フルサイズ・ミラーレス機のSONY α7Sを母艦と

して、ピーキング機能を活用し、ピントの課題を

少しでも緩和させようとしている。

なお、SONY α7Sやα7は、準広角~中望遠画角の

大口径(MF/銀塩用、F2以下)レンズの一部において、

それらをマウント・アダプターを介しての装着時に、

絞り開放近く等で「酷いゴーストが発生する」という

重欠点を持つ。

この為、(少なくとも)α7/7S機体は「オールド

レンズ用の母艦には向いていない」と、私は評価

しているが、まあ、ゴーストの発生は目視による

制御で、回避またはコントロールは可能である。

(なお、所有機以外の他のα7/9系機体での状況は、

良くわからない)

![_c0032138_16245779.jpg]()

「三重苦」をどう評価するか? で、本レンズの

必要度は大きく変わる事であろう。つまりここは

消費者毎の想定用途や価値観次第である。

MFのみである事や、手ブレ補正機能が無い事は

私の感覚では、全く欠点とは言えないが、そこも

あくまでユーザー次第であろう。

「MFでは撮れない、手ブレが怖い」という不安を

抱えるビギナー層には、勿論推奨できないレンズだ。

で、私としては、本レンズをZF2マウントで購入

しておけば、絞り環のあるMFレンズであるが故に

ほぼ全てのミラーレス機、およびNIKON製をはじめ、

いくつかのマウントの一眼レフで使用可能となる

「汎用性」を、大きな長所として捉えている。

まあつまり、この高描写力レンズを、様々な機体で

使えるし、その副産物で、ディスタゴン構成による

ピント合わせの弱点を、機体性能により緩和できる、

という具体的なメリットだ。(=弱点相殺型システム

を色々試すことが出来る)

なお、この考え方では、仮に現代の各社のカメラの

MF性能では、本レンズのピント問題が回避できない

場合でも、将来、さらに高性能化したカメラでは、

それが解決されてているかも知れない。

あるいは、使用カメラが古くなっても、本レンズは

様々な機体で汎用的に使用できるので、長い期間

活用する事が出来る。

交換レンズは、発売後、とても長期(数十年~最大

50年位)に渡って使用する事ができるが、近代の

デジタルカメラでは、発売後10年もすれば、古く

なって、使いたくなくなる(=「仕様老朽化寿命」)

よって、交換レンズの方がカメラ本体よりもずっと

価値が高く、その比率は、カメラ本体のおよそ4倍

(「1対4の法則」匠の写真用語辞典第16回記事)

に及ぶと想定している。

だからまあ、私はビギナー層等に向けては

「高価なカメラを買うのではなく、その予算で、

高性能のレンズを買いなさい」と、いつでも助言

している次第だ。

----

では次は、上記1本目に対抗するLo標準レンズ

![_c0032138_16245796.jpg]()

(中古購入価格 2,000円)(以下、MC50/1.7)

カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)

1970年代頃に発売の小口径MF標準レンズ。

本ブログの、過去のランキング系記事において、

*ミラーレス・マニアックス名玉編:総合第11位

*ハイ・コスパレンズBEST40:総合第3位

*最強50mm選手権:B決勝戦進出

という優れた成績を残した、名玉/強豪レンズだ。

![_c0032138_16250414.jpg]()

標準(実焦点距離が50mm台の、銀塩35mm判対応)

レンズ、特に5群6枚等の変形ダブルガウス型構成に

おいては、「完成度が高く、どのメーカーの物を

使っても、いずれも良く写る」とは、本ブログでの

様々な記事で記載している通りである。

銀塩MF時代の、MF一眼レフのキットレンズでは、

大口径標準(F1.4級)と小口径標準(F1.8級)を

購入者が選択できるという販売手法であったのだが、

当然ながら、大口径キットの方が若干高価である。

当時の、多くの購買者層は大口径キットの方が

「価格が高いから性能も高いのだ」と思い込み、

それを購入した。そして小口径キットを「安物、

廉価版、安かろう悪かろう」と馬鹿にしてかかった。

以下、近年での余談である。

上記の話は勿論誤解であるが、そのまま、この考え方が

その後、50年間もカメラ初級層の間に根付いてしまい、

2010年代に至るまで、「F1.4版が高級品で、F1.8

版は性能の低い廉価版だ」という誤解が蔓延している。

この誤解による弊害にモロにハマってしまったのが、

2010年代のTAMRON SP F1.8単焦点シリーズ

(35mm/F1.8、45mm/F1.8、85mm/F1.8)である。

これら超高性能(例:高描写力、優れた近接撮影性能、

明るい開放F値、手ブレ補正内蔵、超音波モーター搭載)

レンズ群は、「開放F1.8」(F1.4では無い)という、

たったそれだけの理由で、ビギナー層が主力購買層と

なった近代でのレンズ市場において、全くの不人気の

レンズ群となってしまった訳だ。

まあ、TAMRONとしても、企画上の大誤算であろう。

それまでのレンズ市場であれば、高性能のレンズを

発売すれば、必ず利用者層から好評価が得られていた。

しかし、いつのまにか消費者層は殆どがビギナーばかり

になってしまっていて、レンズ製品の真の価値判断が

誰にもわからない状態だ。

何故ならば、旧来からの中上級層は、カメラ市場の

縮退により、2010年代に高価になりすぎた新鋭機材

には、あまり興味が持てない。

これまでの常識(価値感覚)とは、かけ離れた高額な

新鋭機材には、「割高感」を極めて強く感じる訳だ。

それにまあ、いざとなれば、古い機材でも撮影技能が

あれば十分に撮れるから、高価な新製品の必要性は低い。

(普段撮りであれば、スマホでも十分だし・・)

だから、近代において新製品を欲しがるのは、新規の

入門層や初級層ばかりになってしまっていて、こうして

市場の消費者層における、レンズや機材価値を判断する

スキル(レベル)が、たった数年間で、急速かつ大幅に

低下してしまった訳だ。同時に、近代では誰もがネット

情報を参照できる時代になっていたが、ネット上での

情報のレベル(クォリティ)も、同様に急速に低下した。

(→マニア層等での精緻な評価情報は急激に減少、まあ

マニア等も高額商品は買わないからだ。また、世にある

レビュー記事等は、販売側や流通側が、高価な新商品を

売る為に特化したものばかりで、悪い(弱点の)話など、

何も書かれていない。専門評価家者層ですら、高額な

新商品を自腹で入手する事は出来ず、借りてきた製品を

やむなく褒めているだけの状態だ)

初級消費者層は、それら信憑性の低い情報を参考にして

しか、レンズや機材の購入判断が出来ない状況だから、

ますますもって、カタログスペックに優れた商品しか、

あるいは誰かが「良い」と言った商品しか、世の中では

売れない事となる。

「F1.8版だから安物で低性能だ」等とは、当該商品

を所有すれば決して、そうは思わない筈なのだが・・

(参考:特殊レンズ・スーパー・マニアックス第8回

「TAMRON SPレンズ」編で、上記3機種を全て紹介)

さて、銀塩MF時代の話に戻るが・・

そういった状況でも、小口径(F1.8版)キットを

買ったユーザー層の一部から、「小口径標準は

写りが良い」という評価が、チラホラと出て来る

ようになった。

だが、個々のユーザー層では、大口径版との比較や

他社小口径標準との比較はできない。そんなに

あれこれと、スペックが似たようなシステムを購入

する事は(予算的/世情的に)まず出来ないからだ。

よって、全ての小口径レンズが優れている事には

気づかず、自身の購入した(メーカーの)小口径標準

が、たまたま優れているのだ、と思い込む。

で、小口径版のユーザーは、個別の小口径レンズに

対して「銀のタクマー」やら「和製ズミクロン」とか

「高コスパ」「神レンズ」等の、愛称や高評価を与え、

そうした傾向は、銀塩時代を通じて、2000年代前半

位まで(あるいは、それ以降も)ずっと続いていた。

まあでも、実は、どの小口径標準(銀塩MF~AF時代)

も完成度が高く、高い描写力を持っていたのだ。

その事はメーカー側でも良くわかっていたのであろう。

全ての点で大口径標準レンズの方が優れるのであれば、

一眼レフのキットで、わざわざ小口径版を並存させる

意味が無く、全て大口径版のみの販売キットにすれば

良かった訳だ。そうできなかったのは、小口径版の

完成度が高く、それを生産中止には出来ないからだ。

(注:あるいは、勿論、価格競争もある)

「では、MF小口径標準ならば、どのメーカーの物を

買っても同じように良く写るのでは?

なんで、このミノルタ版が良いのだ?」

と思うかも知れない。

その疑問は当然だが、本レンズMC50/1.7の場合は

他社同等製品に対して、僅かなアドバンテージが

存在している。具体的には3点あり、以下に挙げる。

1)フィルター径がφ55mmと、同等製品の中では

大型の部類に属し(他社同等製品においては、

φ49mm~φ52mmが多い)その分、開口径等の

小型化による性能低下の弊害が出ていない。

(参考:本レンズの時代以降、1970年代後半から

1980年代前半にかけ、一眼レフや交換レンズの

小型化の措置(競争)が市場で激化し、一部の

交換レンズでは、小型軽量化の際に描写性能を

落としてしまったものもある/多い)

2)前述の、MF一眼レフの大口径版と小口径版の

キットの並行販売において、安価な小口径版の方が

描写力が高い事が消費者層にわかってしまうと、

市場における”価格倫理”が破壊されてしまう。

よって、各メーカーは小口径版標準レンズの方に、

最短撮影距離の性能制限をかけた。大口径版が各社

横並びの最短45cmに対し、小口径版は例えば60cm

迄に制限する等である。こうしておけば開放F値と

最短撮影距離の両者の差異により、大口径版の方が

2倍以上のボケ量(→厳密には被写界深度の浅さ)

を得られる為、大口径版が高価である大義名分となる。

しかし、メーカーによっては、そうした「仕様的

差別化」を、あからさまに行う事を嫌ったのか?

小口径版の性能制限を最小限に抑えた実例がある。

本MC50/1.7の場合も、性能制限は最小限であり、

最短撮影距離50cmと、大口径版と大差無い。

(参考:1987年発売のCANON EF50/1.8(初期型)

→後の1990年、CANON EF50/1.8Ⅱとして

史上初の「エントリーレンズ」となり、25年間

のロングセラー中、「高コスパ/神レンズ」と

して、各時代の初級中級層に「神格化」された。

→は、その発売時には小口径F1.8版だけしか

ラインナップされていなかった為(→1993年、

EF50/1.4 USMの発売) 最短撮影距離による

”性能制限”は不要であり、大口径版と同等の

最短撮影距離45cmの性能を持たせていた。

又、詳細は省略するがNIKON等でも類似例はある)

3)MINOLTA MC(/MD系)マウントのレンズは、

2000年代における、各社一眼レフのデジタル化

に際して、デジタル一眼レフ各社の現行マウント

には、マウントアダプターを介しても装着困難な

状態になってしまっていた。よって2000年代に

MC(/MD)マウントのレンズの中古相場は暴落した。

加えて、2010年前後に、銀塩DPEビジネスの縮退

による、廃業DPE店等での保有銀塩用レンズの在庫

処分(=「大放出時代」と呼んでいる)があった為

本レンズは、非常に安価な入手価格となった。

すなわち、他社同等品に比べ、性能が僅かに優れる

事と、入手価格も安価であった事により、本レンズ

は、コスパ評価点が極めて高くなっている。

この理由を持って、本MC50/1.7は、本ブログでの

過去の様々なランキング記事で高順位を得ている訳だ。

![_c0032138_16250409.jpg]()

両者の簡単な数値スペック、個人評価点をあげておく。

COSINA Carl Zeiss Milvus 50mm/f1.4

2016年発売、発売時定価148,500円+税

8群10枚構成(ディスタゴン・タイプ)

フィルター径φ67mm、重量約780g(ZF2版実測値)

個人DB総合評価点=3.5点(5点満点)

MINOLTA MC ROKKOR-PF 50mm/f1.7

1970年前後(?)発売、発売時定価不明

5群6枚構成(変形ダブルガウス型)

フィルター径φ55mm、重量約236g(実測値)

個人DB総合評価点=4.1点(5点満点)

両レンズの入手(購入)価格の差異は、8万円台

対2000円であるから、40数倍も異なっている。

40倍も高価なMilvus50/1.4が、銀塩名レンズの

MC50/1.7の「40倍も良く写る」という訳では

勿論無い為、総合評価としても、MC50/1.7の圧勝と

なる事は妥当であろう。

個人評価点での最も大きな差異は、やはり「コスパ」

点であり、そして「必要度」と「エンジョイ度」も、

Loレンズ側に軍配が上がっていた。

----

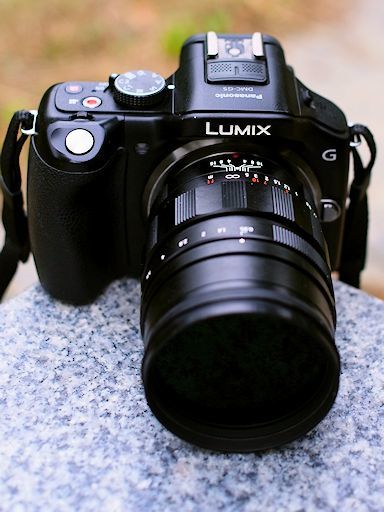

では、3本目は今回2組目のペアのHiレンズ

![_c0032138_16250605.jpg]()

(注:変母音省略)(新品購入価格 90,000円)

カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G5(μ4/3機)

2010年代のμ4/3機専用MF超大口径中望遠(相当)レンズ

定価118,000円+税 という高額レンズである。

本NOKTON42.5/0.95は、描写力そのものは超大口径化

による諸収差の発生で酷いものだ。悪く言うならば

「ボケボケの写り」とも評価できるだろう・・

![_c0032138_16250680.jpg]()

ボカして写せる、という極めて高い「表現力」を持ち、

個人レンズ評価DB(データベース)の評価項目では

「描写力」ではなく「描写表現力」であるが故に、

本NOKTON42.5/0.95は、その項目で5点満点の高い

評価を得ている。

つまり、人間の持つ生理的な感覚では、目で見えて

いるものは、勿論、背景がボケて見える訳では無い。

全て、くっきり、はっきり見えている訳だ。

だが、同じ「感覚」という単語を使ったとしても

それが、「心理」「イメージ」「雰囲気」「意識」

といった要素での「感覚的」な話になれば・・

人間は、注目した物体のみが、はっきり見えていて、

それ以外のものが、良く見えていない(見ようと

しない)ケースも多々ある。

具体的に、下世話(世間的)な例を挙げれば・・

”憧れの彼女と、初めてのデート”となった、

もう、そういう場合には、何処へ遊びに行こうが、

何をしてようが、彼女しか見えていない状態であり、

周囲に何があったとかは何も覚えていないに違い無い。

あるいは別の例では、”前々から欲しくて探していた

商品だが、たまたま、思わぬところで見つけた”

「やった!」と喜び、その商品を手に取る、その際、

その周囲にあった他の商品の事などは、何も見えて

いないに違い無い。

で、つまり、そういう「心理的」な要素が人間には

ある訳であり、そういった、心理、心情、感覚値を

「映像的に表現」するならば、そうした写真を撮る

際、撮り手が注目した被写体以外を、適宜ボカして

しまう事は、1つの有益な手法だ。

本レンズNOKTON42.5/0.95を通すと、それが

可能となる。つまり、目の前にある被写体の多くを

超大口径レンズの効能でボカしてしまえる訳だから、

撮り手の注目点と、それ以外を、明確に区分した

「表現」を得る事ができる訳だ。

例えば、人物写真を撮る場合でも、初級中級層が

好むモデル撮影会等では、もう単純に、「綺麗に

可愛く写っていれば良い」と、そんな感じで撮って

いると思うが、ここに何らかの「表現を加えたい」

と思うならば・・ 例えば、都会の雑踏の中とかで、

モデルとなる女性を、1人だけ軽く振り向かせつつ、

その様子を本レンズのような超大口径レンズで捉え、

雑踏の周囲や背景を、全てボカしてしまえば

「もう、その娘しか見えていない」という

「映像表現」が得られる訳である。

それが事実か否か(本当の彼女さんなのか、雇った

モデルさんなのか、単なる知人なのか)の差異は、

ここでは、さほど重要では無い、その写真に「表現」

という「意味」がある事が重要なのだ。

全ての映像芸術、例えば、絵画や映画やドラマや

アニメや、勿論、写真においても、上の例のような

「シーン」があって、その映像には、それを創った

作者の持つ意味(表現意図)が、必ず存在している。

まあつまり、映画の中のワンシーンを捉えるように

写真を撮れれば、それで良い訳だ。

「表現」つまり、撮り手の言いたい事が無い写真

では、単なる「映像記録」になってしまう。

勿論、そう簡単な話では無い。そういう作例を準備

できていれば、まだ話は早いのだが、その為だけに

専属モデルを雇う気も、さらさら無いので(笑)

今回の記事では「表現写真」では無く「映像記録」

ばかりだ(汗)

まあでも、そういった機会がある際には、たまには

意味を持つ写真(表現)も、考えて撮る事もある。

(別に、綺麗どころのオネイサン以外であっても、

ストーリーのある写真は、有り得る話であろう)

![_c0032138_16251265.jpg]()

は「描写表現力の高いレンズである」と言える訳だ。

まあつまり「描写力」の高いレンズばかりに注目して、

「映像記録」だけを、ずっと撮り続ける必然性も

殆ど無い、という事を理解できれば良いのだと思う。

----

さて、次は上記3本目に対抗するLoレンズ

![_c0032138_16251257.jpg]()

Close Focus(新品購入価格 47,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2000年代初頭に発売のMF小口径中望遠レンズ。

後継バージョンがあるが、本レンズは初期型である。

上記Hiレンズとは同じコシナ・フォクトレンダー製

であり、本レンズはフルサイズ対応なので、両者

85mm相当/90mmの中望遠画角である。

両者、個人評価DBでの「描写表現力」は5点満点、

ただし開放F値の差と特性の差で両者の写りは

大きく異なる。

前記NOKTON42.5/0.95の写りは前述のように、

描写力ではなくて「表現力」が主体である。

![_c0032138_16251301.jpg]()

異常低分散ガラスレンズを採用した事で、諸収差を

徹底的に低減させた、いわば「無収差」レンズだ。

開放F3.5では不足すると思われるボケ量(被写界深度

の浅さ)は、本レンズは最短撮影距離50cmと、極めて

寄れるスペック(Close Focus仕様)の為、近接撮影に

持ち込めば、背景がボカせないという不満は無い。

でもまあ、どちらかと言えば、ボケを使った表現

よりも、高い描写力を元に「映像記録」的な要素に

向くレンズである。

で、両レンズは、発売時期に約10年の差があり、

その結果、古い、本APO90/3.5の発売時定価と

(注:現在では詳細不明、5~6万円程度だったか?)

新しいNOKTON(定価約12万円)とは、2倍程度の

価格差が生じてしまっている。

この2本は、まず価格差によりHi/Loを分類しては

いるが、ここまで述べてきたように、Hiレンズの方が

むしろ描写力は落ちる訳だ。でも「表現力」の観点

からはHiの方が優れる。

結局、両レンズの特性の差で、使用目的(用途)も、

まるっきり変わってくるだろうから、そもそもだが、

Hi/Lo比較をする事自体が、あまり意味が無い。

また、勿論だが、ビギナー層が考えてしまうように、

「開放F0.95だから凄いレンズだ。対して開放F3.5

というのは、ずっと暗いので、安物のレンズだ」

などの評価手法は、まるっきり的外れである。

むしろ、Loレンズである本APO90/3.5が、

「開放F値を3.5に抑えた事により、設計上での

ほとんど全ての収差を消す事に成功した」

という成果や、設計コンセプトに注目すべきだ。

そもそも初級中級層が言う「良いレンズ」とか

「凄いレンズ」というのは、どんなイメージによる

ものなのであろうか? 「AFがシャキシャキ合って、

手ブレ補正がピタッと決まって、開放F値が明るくて

良くボケて、開放からシャープな描写で、逆光に

強く、色収差も歪曲収差も周辺減光も出ない」

まあ、そんな感じなのであろうか・・?

だが、上記のどの項目を取っても、私のレンズ

評価の内容とは一切合致しない。そうした事は、

ある意味、どうでも良い話だ。殆ど全てが撮影条件

や撮影技能で回避できるものばかりであり・・

何と言うか、上の条件ではレンズやカメラの性能に

頼り切ってしまっていて・・ 「気にいった写真が

撮れないのは、レンズやカメラの性能が低いからだ」

と言っているようにしか聞こえてこない。

でも、そんな事はあるまい。レンズでも、カメラでも

あるいはどんな機械だろうが製品や商品であろうが

「完璧な性能」や「万能な機能」などと言うものは

まず有り得ない。であれば、どんな「製品」にも

弱点や欠点や課題はあるのだから、ユーザー側で、

その弱点を出さないように「道具(製品)」を使う

事が本筋ではなかろうか?

まあ、究極的には「弘法、筆を選ばす」の状態

(優れた技量を持てば、道具の優劣は関係がない)

が得られれば、それが理想な訳だ。

![_c0032138_16251328.jpg]()

NOKTON 42.5/0.95

個人DB総合評価点=4.5点(5点満点)

APO-LANTHAR 90/3.5

個人DB総合評価点=4.5点(5点満点)

ちなみに、この4.5点という評価点は、

所有レンズ約400本中、最高得点である。

----

では、5本目は今回3組目のペアであるが、

ここでは同じレンズを(値段の異なる)2台のカメラ

で試してみよう、まずは、高級機に装着した場合。

![_c0032138_16252083.jpg]()

(中古購入価格 148,000円) (以下、AF-S105/1.4)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

レンズそのものは、2016年に発売された大口径

AF単焦点中望遠レンズである。

非常に高額なレンズであり、定価は税込みで26万円

を超える価格だ。

「三次元的ハイファイ」という設計思想で作られた

ユニークなレンズだが、それについて述べて行くと

大幅に記事文字数を消費する為に割愛する。

詳しくは、例えば、本シリーズ第63回記事

「三次元的ハイファイ」編を参照していただきたい

が、正直言えば、その記事でも、「それが何か?」

については、上手く説明ができていない(汗)

「三次元的ハイファイ」とは、そういう名前の技術

とか部品の事ではなく、設計コンセプトであるからだ。

例えば料理の世界で言えば「味付けの方向性」であり、

それは、料理人の感覚で決まる事であるから、他者が

詳しく説明するのは無理なのだ。

![_c0032138_16252020.jpg]()

Dfに装着する。

これは、システムとしての定価レベルでは、軽く

50万円を超えるブルジョアなセットではあるが、

勿論そんな高額で買う筈も無く、それぞれ中古で

適価で入手している。

ここでポイントは「そうしたブルジョア(高額)な

システムならば、良い写真が撮れるのか?」という

シンプルな話である。

勿論、そんな簡単な話では無い事は当然だ。

しかし、銀塩時代、およそ戦後の時代(1950年代)

から、現在に至るまで、必ず「金にものを言わせた」

高額システムを揃えようとする「金満家」層は多々

存在している。こういうケースでは、ほぼ間違い無く

周囲からの妬み等により「腕前も無いくせに」等と

陰口を叩かれる訳なのだが・・

それでも、現代に至るまで、ある種のコミュミティ、

たとえば、同好会等において、「最も高額な道具を

持っている人をリーダーと見なす」といった世俗的

な風潮も見られ、なんと言うか、「へつらってる」

様子で、かなり好ましく無い。

これはカメラの世界に限らず、多くの様々な分野の

コミュニティでも同様であり、私も、いくつかの

そういった状況を体験し、それらのコミュニティから

離脱する事を選んだ次第である。

で、カメラの世界では、特にそうした様相が強く、

高い機材を所有する事がステータスのようになって

しまう。アマチュア層においては、そこまでお金を

掛けれるという経済力をアピールしたいのだろう。

また、「職業写真家層(プロ)は、常に最上級の

機材を使っている」という大きな誤解が、アマチュア

層全般に非常に大きい為、高価な機材を使う事で、

「プロっぽく見られたい」という心理がある模様だ。

ちなみに、職業写真家層は、自腹で高額な最新機材

などは、まず買わない。それでは収支が大赤字となり

商売として成り立たないからだ。それが可能となる

のは所属する企業や組織等から機材を貸与してもらう

とか、製品のモニター(評価)をやっているとか、

必要経費として落とす為に新鋭機材を買うとか、

あるいは、いくらでも稼げる有名カメラマンとか、

そうした、限られたケースのみであろう。

機材予算において、収支を考えずに、無尽蔵にお金

を使えるのは、基本的にはアマチュア層だけである。

![_c0032138_16252075.jpg]()

では、高額機材では、優れた写真が撮れるのか?

これについては、優れた(良い)写真というものが

どういうものか?の定義をしようが無い為、無理な

分析であろう。

そして、実際のところ、利用者に腕前があればある程、

前述の「弘法、筆を選ばす」状態になっていくから、

”常に最新の高額機材でなければならない”という

必然性は、どんどんと減っていく。

すなわち、新鋭高額機材を買う主要購買層は、

「腕前に自信が無い」「所有満足感を満たしたい」

「周囲へのステータスのアピール」といった、

写真の本質等とは、あまり関係の無い利用者ニーズ

による要素が高い、ビギナー層が中心となって来て

しまっている。

まあだから、近年において世間での撮影スポット等で

高額機材を使っている人達の、構えや狙いどころを

見ていれば、見事なまでに、ビギナーレベルのケース

ばかりになってしまっている事が如実にわかり、

すなわち「使用機材の価格と腕前は比例しない

どころか、近年ではむしろ反比例だ」という不自然

な状態も多々見られる訳だ。

で、特にビギナー層における高額カメラの購入は

推奨し無い。軽く前述したが、「カメラにお金を

かけるよりも、レンズにお金をかける」という事が

必須であり、そうしたケースを見たならば、つまり

”安価なカメラに高性能レンズを装着している”

カメラマンを見かけたならば、その場合では

「オフサイドの法則が良くわかっている」と見なし、

”それは中上級層である”と判断する事としている。

(「オフサイドの法則」→匠の写真用語辞典第16回

記事参照)

ともかく、高額機材が必ずしも優れている保証は

まるで無い。値段では無く、何をどう撮りたいのか?

が、機材を選ぶ最大のポイントとなるだろう。

----

さて、今回のラストは上記5本目の同じレンズを

初級機に装着してみよう。

![_c0032138_16252082.jpg]()

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

カメラは、上のNIKON Dfと同年2013年発売の

初級機(DX、APS-C型センサー)である。

価格差だが、発売時実勢価格と中古取得価格において

NIKON Df :新品約278,000円、中古約160,000円

NIKON D5300:新品約 65,000円、中古約 26,000円

・・と、新品価格で4倍以上、中古(入手)価格

では6倍以上もの値段の開きがある。

で、6倍以上も高価なカメラは、6倍も良く写るのか?

いや、勿論そんな筈は無い事は、誰もが知っている

事であろう。

![_c0032138_16252932.jpg]()

評価点をつけている。デジタル一眼レフの場合の

評価項目は、①基本・付加性能 ②描写表現力

③操作性・操作系 ④マニアック度 ⑤エンジョイ度

⑥購入時コスパ ⑦完成度(発売当時) ⑧歴史的価値

からなる8項目だ(これは、レンズとかミラーレス機

等の区分毎で、各々異なる評価項目となっている)

カメラ本体評価点(個人評価DBより)

NIKON Df :総合評価値2.5点(5点満点)

NIKON D5300:総合評価値2.6点(5点満点)

両者、平均点(3点)以下で、あまり好ましく無い

評価点数となっている。

Dfは、アナログ操作系をデジタル機に採用した点で

仕様の詰めが出来ておらず、操作系に矛盾が出て

しまった事。そして高付加価値化戦略で、高価に

なりすぎた事が弱点で、評価点を大きく落とした。

(全メーカーの所有高級機中、最低評価点)

D5300は、下位機種としての「仕様的差別化」が

酷く、結果的に基本性能、操作系、マニアック度、

歴史的価値等で減点が大きかった機種である。

(全メーカーの所有初級機中、最低評価点)

ただ、いずれも評価点が低いからといって

「使えない、ダメカメラだ」という訳では無く、

短所を問題にしない使い方をすれば良い訳であり・・

Dfは、撮像素子ピクセルの広さによる高Dレンジと、

低解像力レンズとのマッチング、およびNIKKOR等

の過去レンズの装着汎用性の高さを活かした、

趣味的「オールドレンズ母艦」としての適正を持つ。

勿論だが、機体デザインも格好が良く、これを使う

事自体に、ファッショナブルな主張を伴う。

D5300は、ローパスレス、高画素数、新画像処理

エンジン、エフェクト搭載による高い描写表現力

を持ち、小型軽量で廉価でもあるから、過酷な

撮影環境における業務用途「消耗用母艦」として

最適である。

趣味撮影においては、システム(カメラ+レンズ)

の軽量化が行え、重量級レンズの母艦としての、

ハンドリング(可搬、取り回し)性の向上が望める。

![_c0032138_16252980.jpg]()

次第であり、これに加えて、組み合わせるレンズの

特性により、さらに撮影条件に適合するシステム

化を行う事ができる。

こうした、シナジー(相乗)効果による「弱点相殺

型システム」あるいは「目的適合型システム」を

組めるか否か? が、中級層と上級層の境目くらい

の位置づけとなる。どんな場合(撮影条件)でも、

常に同じカメラとレンズばかりを使う、という用法

では不足な訳で、条件や目的に応じて、適正な機材

を選択できるようになる必要がある、という事だ。

----

さて、今回の補足編「ハイロー(Hi-Lo)」記事群の

総括だが、もう単純に、1つの結論しかない。

「レンズやカメラの値段が高い、という事は、

必ずしも、それが高性能である事や、良い(気に

いった)写真が撮れる事とはイコールでは無い。

購買層やユーザー層においては、そのレンズや

カメラの特性を良く理解し、それが自身の撮影に

おける目的に適している、と判断したならば、

さらにその機材の性能と価格の比の「コスパ」

を良く検討し、それが許容範囲であれば、その

機材を購入すれば良い」

まあ、これだけであり、当然の結論とも言える。

今回のシリーズ3部作記事でのHiとかLoとかは、

”値段と目的は完全に無関係である”事を説明する

為に、そうした機材群を選んだだけである。

次回レンズマニアックス記事に続く・・

とする。

「Hi-Loシリーズ」全3回記事の後編であり、今回は、

*同一焦点距離の標準レンズでのHi-Loのペア

*同一メーカーでの、時代と仕様が異なるペア

*同じレンズを、高級機と初級機に装着した場合

の計3組を紹介(対戦)する。

----

ではまず今回最初の組(ペア)のHi標準レンズ

(中古購入価格 85,000円)(以下、Milvus50/1.4)

カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)

2016年に発売された大口径MF標準レンズ。

本ブログの過去のランキング系記事において、

*最強50mm選手権:決勝戦進出 総合第5位

・・の入賞実績を持つ優秀なレンズである。

ただし、”コスト高”の重欠点を持ち、かつ、

大きく重いので、結果「三重苦」レンズではある。

近代光学設計による高い描写力、特に解像感と

コントラスト特性を両立している所に関しては

(コシナ製ながら)いわゆる昔のツァイスっぽい

描写傾向を、良く現代に蘇らせているだろう。

変わった」くらいの錯覚を与えてくれる程であり、

私の「描写表現力」評価は5点満点、マニアック度も

合わせて高い為、本シリーズ第21回~第23回記事

「高マニアック・高描写力 レンズ」編において、

約400本の所有レンズ中、上位の12本の内の

1本として、ノミネートされる事となった。

(参考:その上位12本の中で、いわゆる標準レンズ

は本Milvus50/1.4のみであった。まあ、他の標準

レンズでも、高描写力の物は、いくつもあるのだが、

マニアック度が非常に高い標準レンズは、本レンズ

位しか無いからだ)

本Milvus50/1.4のレンズ構成の特徴だが、標準

レンズとしては過去に類を見ない「ディスタゴン」

(レトロフォーカス)型である。

この構成は、一眼レフ用の高性能広角レンズでの

定番ではあるが、本レンズにおいて、(恐らくは)

初めて標準レンズにも応用された。

ディスタゴン型構成に加え、非球面レンズや特殊

低分散ガラスレンズ等を多用した近代的な設計で、

これらによる描写力は確かに高いとは思えるが、

反面、ディスタゴン型に共通する弱点とも言える

「ピント合わせの難しさ」(=ピントリングを

廻してもピントのピーク(山)が分かり難い)の

課題を持つ為、一眼レフの光学ファインダーでは

かなり使い難い(注:本レンズはNIKON Fマウント

版で、他にはCANON EF版がある)なので、今回は

フルサイズ・ミラーレス機のSONY α7Sを母艦と

して、ピーキング機能を活用し、ピントの課題を

少しでも緩和させようとしている。

なお、SONY α7Sやα7は、準広角~中望遠画角の

大口径(MF/銀塩用、F2以下)レンズの一部において、

それらをマウント・アダプターを介しての装着時に、

絞り開放近く等で「酷いゴーストが発生する」という

重欠点を持つ。

この為、(少なくとも)α7/7S機体は「オールド

レンズ用の母艦には向いていない」と、私は評価

しているが、まあ、ゴーストの発生は目視による

制御で、回避またはコントロールは可能である。

(なお、所有機以外の他のα7/9系機体での状況は、

良くわからない)

「三重苦」をどう評価するか? で、本レンズの

必要度は大きく変わる事であろう。つまりここは

消費者毎の想定用途や価値観次第である。

MFのみである事や、手ブレ補正機能が無い事は

私の感覚では、全く欠点とは言えないが、そこも

あくまでユーザー次第であろう。

「MFでは撮れない、手ブレが怖い」という不安を

抱えるビギナー層には、勿論推奨できないレンズだ。

で、私としては、本レンズをZF2マウントで購入

しておけば、絞り環のあるMFレンズであるが故に

ほぼ全てのミラーレス機、およびNIKON製をはじめ、

いくつかのマウントの一眼レフで使用可能となる

「汎用性」を、大きな長所として捉えている。

まあつまり、この高描写力レンズを、様々な機体で

使えるし、その副産物で、ディスタゴン構成による

ピント合わせの弱点を、機体性能により緩和できる、

という具体的なメリットだ。(=弱点相殺型システム

を色々試すことが出来る)

なお、この考え方では、仮に現代の各社のカメラの

MF性能では、本レンズのピント問題が回避できない

場合でも、将来、さらに高性能化したカメラでは、

それが解決されてているかも知れない。

あるいは、使用カメラが古くなっても、本レンズは

様々な機体で汎用的に使用できるので、長い期間

活用する事が出来る。

交換レンズは、発売後、とても長期(数十年~最大

50年位)に渡って使用する事ができるが、近代の

デジタルカメラでは、発売後10年もすれば、古く

なって、使いたくなくなる(=「仕様老朽化寿命」)

よって、交換レンズの方がカメラ本体よりもずっと

価値が高く、その比率は、カメラ本体のおよそ4倍

(「1対4の法則」匠の写真用語辞典第16回記事)

に及ぶと想定している。

だからまあ、私はビギナー層等に向けては

「高価なカメラを買うのではなく、その予算で、

高性能のレンズを買いなさい」と、いつでも助言

している次第だ。

----

では次は、上記1本目に対抗するLo標準レンズ

(中古購入価格 2,000円)(以下、MC50/1.7)

カメラは、SONY NEX-7(APS-C機)

1970年代頃に発売の小口径MF標準レンズ。

本ブログの、過去のランキング系記事において、

*ミラーレス・マニアックス名玉編:総合第11位

*ハイ・コスパレンズBEST40:総合第3位

*最強50mm選手権:B決勝戦進出

という優れた成績を残した、名玉/強豪レンズだ。

標準(実焦点距離が50mm台の、銀塩35mm判対応)

レンズ、特に5群6枚等の変形ダブルガウス型構成に

おいては、「完成度が高く、どのメーカーの物を

使っても、いずれも良く写る」とは、本ブログでの

様々な記事で記載している通りである。

銀塩MF時代の、MF一眼レフのキットレンズでは、

大口径標準(F1.4級)と小口径標準(F1.8級)を

購入者が選択できるという販売手法であったのだが、

当然ながら、大口径キットの方が若干高価である。

当時の、多くの購買者層は大口径キットの方が

「価格が高いから性能も高いのだ」と思い込み、

それを購入した。そして小口径キットを「安物、

廉価版、安かろう悪かろう」と馬鹿にしてかかった。

以下、近年での余談である。

上記の話は勿論誤解であるが、そのまま、この考え方が

その後、50年間もカメラ初級層の間に根付いてしまい、

2010年代に至るまで、「F1.4版が高級品で、F1.8

版は性能の低い廉価版だ」という誤解が蔓延している。

この誤解による弊害にモロにハマってしまったのが、

2010年代のTAMRON SP F1.8単焦点シリーズ

(35mm/F1.8、45mm/F1.8、85mm/F1.8)である。

これら超高性能(例:高描写力、優れた近接撮影性能、

明るい開放F値、手ブレ補正内蔵、超音波モーター搭載)

レンズ群は、「開放F1.8」(F1.4では無い)という、

たったそれだけの理由で、ビギナー層が主力購買層と

なった近代でのレンズ市場において、全くの不人気の

レンズ群となってしまった訳だ。

まあ、TAMRONとしても、企画上の大誤算であろう。

それまでのレンズ市場であれば、高性能のレンズを

発売すれば、必ず利用者層から好評価が得られていた。

しかし、いつのまにか消費者層は殆どがビギナーばかり

になってしまっていて、レンズ製品の真の価値判断が

誰にもわからない状態だ。

何故ならば、旧来からの中上級層は、カメラ市場の

縮退により、2010年代に高価になりすぎた新鋭機材

には、あまり興味が持てない。

これまでの常識(価値感覚)とは、かけ離れた高額な

新鋭機材には、「割高感」を極めて強く感じる訳だ。

それにまあ、いざとなれば、古い機材でも撮影技能が

あれば十分に撮れるから、高価な新製品の必要性は低い。

(普段撮りであれば、スマホでも十分だし・・)

だから、近代において新製品を欲しがるのは、新規の

入門層や初級層ばかりになってしまっていて、こうして

市場の消費者層における、レンズや機材価値を判断する

スキル(レベル)が、たった数年間で、急速かつ大幅に

低下してしまった訳だ。同時に、近代では誰もがネット

情報を参照できる時代になっていたが、ネット上での

情報のレベル(クォリティ)も、同様に急速に低下した。

(→マニア層等での精緻な評価情報は急激に減少、まあ

マニア等も高額商品は買わないからだ。また、世にある

レビュー記事等は、販売側や流通側が、高価な新商品を

売る為に特化したものばかりで、悪い(弱点の)話など、

何も書かれていない。専門評価家者層ですら、高額な

新商品を自腹で入手する事は出来ず、借りてきた製品を

やむなく褒めているだけの状態だ)

初級消費者層は、それら信憑性の低い情報を参考にして

しか、レンズや機材の購入判断が出来ない状況だから、

ますますもって、カタログスペックに優れた商品しか、

あるいは誰かが「良い」と言った商品しか、世の中では

売れない事となる。

「F1.8版だから安物で低性能だ」等とは、当該商品

を所有すれば決して、そうは思わない筈なのだが・・

(参考:特殊レンズ・スーパー・マニアックス第8回

「TAMRON SPレンズ」編で、上記3機種を全て紹介)

さて、銀塩MF時代の話に戻るが・・

そういった状況でも、小口径(F1.8版)キットを

買ったユーザー層の一部から、「小口径標準は

写りが良い」という評価が、チラホラと出て来る

ようになった。

だが、個々のユーザー層では、大口径版との比較や

他社小口径標準との比較はできない。そんなに

あれこれと、スペックが似たようなシステムを購入

する事は(予算的/世情的に)まず出来ないからだ。

よって、全ての小口径レンズが優れている事には

気づかず、自身の購入した(メーカーの)小口径標準

が、たまたま優れているのだ、と思い込む。

で、小口径版のユーザーは、個別の小口径レンズに

対して「銀のタクマー」やら「和製ズミクロン」とか

「高コスパ」「神レンズ」等の、愛称や高評価を与え、

そうした傾向は、銀塩時代を通じて、2000年代前半

位まで(あるいは、それ以降も)ずっと続いていた。

まあでも、実は、どの小口径標準(銀塩MF~AF時代)

も完成度が高く、高い描写力を持っていたのだ。

その事はメーカー側でも良くわかっていたのであろう。

全ての点で大口径標準レンズの方が優れるのであれば、

一眼レフのキットで、わざわざ小口径版を並存させる

意味が無く、全て大口径版のみの販売キットにすれば

良かった訳だ。そうできなかったのは、小口径版の

完成度が高く、それを生産中止には出来ないからだ。

(注:あるいは、勿論、価格競争もある)

「では、MF小口径標準ならば、どのメーカーの物を

買っても同じように良く写るのでは?

なんで、このミノルタ版が良いのだ?」

と思うかも知れない。

その疑問は当然だが、本レンズMC50/1.7の場合は

他社同等製品に対して、僅かなアドバンテージが

存在している。具体的には3点あり、以下に挙げる。

1)フィルター径がφ55mmと、同等製品の中では

大型の部類に属し(他社同等製品においては、

φ49mm~φ52mmが多い)その分、開口径等の

小型化による性能低下の弊害が出ていない。

(参考:本レンズの時代以降、1970年代後半から

1980年代前半にかけ、一眼レフや交換レンズの

小型化の措置(競争)が市場で激化し、一部の

交換レンズでは、小型軽量化の際に描写性能を

落としてしまったものもある/多い)

2)前述の、MF一眼レフの大口径版と小口径版の

キットの並行販売において、安価な小口径版の方が

描写力が高い事が消費者層にわかってしまうと、

市場における”価格倫理”が破壊されてしまう。

よって、各メーカーは小口径版標準レンズの方に、

最短撮影距離の性能制限をかけた。大口径版が各社

横並びの最短45cmに対し、小口径版は例えば60cm

迄に制限する等である。こうしておけば開放F値と

最短撮影距離の両者の差異により、大口径版の方が

2倍以上のボケ量(→厳密には被写界深度の浅さ)

を得られる為、大口径版が高価である大義名分となる。

しかし、メーカーによっては、そうした「仕様的

差別化」を、あからさまに行う事を嫌ったのか?

小口径版の性能制限を最小限に抑えた実例がある。

本MC50/1.7の場合も、性能制限は最小限であり、

最短撮影距離50cmと、大口径版と大差無い。

(参考:1987年発売のCANON EF50/1.8(初期型)

→後の1990年、CANON EF50/1.8Ⅱとして

史上初の「エントリーレンズ」となり、25年間

のロングセラー中、「高コスパ/神レンズ」と

して、各時代の初級中級層に「神格化」された。

→は、その発売時には小口径F1.8版だけしか

ラインナップされていなかった為(→1993年、

EF50/1.4 USMの発売) 最短撮影距離による

”性能制限”は不要であり、大口径版と同等の

最短撮影距離45cmの性能を持たせていた。

又、詳細は省略するがNIKON等でも類似例はある)

3)MINOLTA MC(/MD系)マウントのレンズは、

2000年代における、各社一眼レフのデジタル化

に際して、デジタル一眼レフ各社の現行マウント

には、マウントアダプターを介しても装着困難な

状態になってしまっていた。よって2000年代に

MC(/MD)マウントのレンズの中古相場は暴落した。

加えて、2010年前後に、銀塩DPEビジネスの縮退

による、廃業DPE店等での保有銀塩用レンズの在庫

処分(=「大放出時代」と呼んでいる)があった為

本レンズは、非常に安価な入手価格となった。

すなわち、他社同等品に比べ、性能が僅かに優れる

事と、入手価格も安価であった事により、本レンズ

は、コスパ評価点が極めて高くなっている。

この理由を持って、本MC50/1.7は、本ブログでの

過去の様々なランキング記事で高順位を得ている訳だ。

両者の簡単な数値スペック、個人評価点をあげておく。

COSINA Carl Zeiss Milvus 50mm/f1.4

2016年発売、発売時定価148,500円+税

8群10枚構成(ディスタゴン・タイプ)

フィルター径φ67mm、重量約780g(ZF2版実測値)

個人DB総合評価点=3.5点(5点満点)

MINOLTA MC ROKKOR-PF 50mm/f1.7

1970年前後(?)発売、発売時定価不明

5群6枚構成(変形ダブルガウス型)

フィルター径φ55mm、重量約236g(実測値)

個人DB総合評価点=4.1点(5点満点)

両レンズの入手(購入)価格の差異は、8万円台

対2000円であるから、40数倍も異なっている。

40倍も高価なMilvus50/1.4が、銀塩名レンズの

MC50/1.7の「40倍も良く写る」という訳では

勿論無い為、総合評価としても、MC50/1.7の圧勝と

なる事は妥当であろう。

個人評価点での最も大きな差異は、やはり「コスパ」

点であり、そして「必要度」と「エンジョイ度」も、

Loレンズ側に軍配が上がっていた。

----

では、3本目は今回2組目のペアのHiレンズ

(注:変母音省略)(新品購入価格 90,000円)

カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G5(μ4/3機)

2010年代のμ4/3機専用MF超大口径中望遠(相当)レンズ

定価118,000円+税 という高額レンズである。

本NOKTON42.5/0.95は、描写力そのものは超大口径化

による諸収差の発生で酷いものだ。悪く言うならば

「ボケボケの写り」とも評価できるだろう・・

ボカして写せる、という極めて高い「表現力」を持ち、

個人レンズ評価DB(データベース)の評価項目では

「描写力」ではなく「描写表現力」であるが故に、

本NOKTON42.5/0.95は、その項目で5点満点の高い

評価を得ている。

つまり、人間の持つ生理的な感覚では、目で見えて

いるものは、勿論、背景がボケて見える訳では無い。

全て、くっきり、はっきり見えている訳だ。

だが、同じ「感覚」という単語を使ったとしても

それが、「心理」「イメージ」「雰囲気」「意識」

といった要素での「感覚的」な話になれば・・

人間は、注目した物体のみが、はっきり見えていて、

それ以外のものが、良く見えていない(見ようと

しない)ケースも多々ある。

具体的に、下世話(世間的)な例を挙げれば・・

”憧れの彼女と、初めてのデート”となった、

もう、そういう場合には、何処へ遊びに行こうが、

何をしてようが、彼女しか見えていない状態であり、

周囲に何があったとかは何も覚えていないに違い無い。

あるいは別の例では、”前々から欲しくて探していた

商品だが、たまたま、思わぬところで見つけた”

「やった!」と喜び、その商品を手に取る、その際、

その周囲にあった他の商品の事などは、何も見えて

いないに違い無い。

で、つまり、そういう「心理的」な要素が人間には

ある訳であり、そういった、心理、心情、感覚値を

「映像的に表現」するならば、そうした写真を撮る

際、撮り手が注目した被写体以外を、適宜ボカして

しまう事は、1つの有益な手法だ。

本レンズNOKTON42.5/0.95を通すと、それが

可能となる。つまり、目の前にある被写体の多くを

超大口径レンズの効能でボカしてしまえる訳だから、

撮り手の注目点と、それ以外を、明確に区分した

「表現」を得る事ができる訳だ。

例えば、人物写真を撮る場合でも、初級中級層が

好むモデル撮影会等では、もう単純に、「綺麗に

可愛く写っていれば良い」と、そんな感じで撮って

いると思うが、ここに何らかの「表現を加えたい」

と思うならば・・ 例えば、都会の雑踏の中とかで、

モデルとなる女性を、1人だけ軽く振り向かせつつ、

その様子を本レンズのような超大口径レンズで捉え、

雑踏の周囲や背景を、全てボカしてしまえば

「もう、その娘しか見えていない」という

「映像表現」が得られる訳である。

それが事実か否か(本当の彼女さんなのか、雇った

モデルさんなのか、単なる知人なのか)の差異は、

ここでは、さほど重要では無い、その写真に「表現」

という「意味」がある事が重要なのだ。

全ての映像芸術、例えば、絵画や映画やドラマや

アニメや、勿論、写真においても、上の例のような

「シーン」があって、その映像には、それを創った

作者の持つ意味(表現意図)が、必ず存在している。

まあつまり、映画の中のワンシーンを捉えるように

写真を撮れれば、それで良い訳だ。

「表現」つまり、撮り手の言いたい事が無い写真

では、単なる「映像記録」になってしまう。

勿論、そう簡単な話では無い。そういう作例を準備

できていれば、まだ話は早いのだが、その為だけに

専属モデルを雇う気も、さらさら無いので(笑)

今回の記事では「表現写真」では無く「映像記録」

ばかりだ(汗)

まあでも、そういった機会がある際には、たまには

意味を持つ写真(表現)も、考えて撮る事もある。

(別に、綺麗どころのオネイサン以外であっても、

ストーリーのある写真は、有り得る話であろう)

は「描写表現力の高いレンズである」と言える訳だ。

まあつまり「描写力」の高いレンズばかりに注目して、

「映像記録」だけを、ずっと撮り続ける必然性も

殆ど無い、という事を理解できれば良いのだと思う。

----

さて、次は上記3本目に対抗するLoレンズ

Close Focus(新品購入価格 47,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T1(APS-C機)

2000年代初頭に発売のMF小口径中望遠レンズ。

後継バージョンがあるが、本レンズは初期型である。

上記Hiレンズとは同じコシナ・フォクトレンダー製

であり、本レンズはフルサイズ対応なので、両者

85mm相当/90mmの中望遠画角である。

両者、個人評価DBでの「描写表現力」は5点満点、

ただし開放F値の差と特性の差で両者の写りは

大きく異なる。

前記NOKTON42.5/0.95の写りは前述のように、

描写力ではなくて「表現力」が主体である。

異常低分散ガラスレンズを採用した事で、諸収差を

徹底的に低減させた、いわば「無収差」レンズだ。

開放F3.5では不足すると思われるボケ量(被写界深度

の浅さ)は、本レンズは最短撮影距離50cmと、極めて

寄れるスペック(Close Focus仕様)の為、近接撮影に

持ち込めば、背景がボカせないという不満は無い。

でもまあ、どちらかと言えば、ボケを使った表現

よりも、高い描写力を元に「映像記録」的な要素に

向くレンズである。

で、両レンズは、発売時期に約10年の差があり、

その結果、古い、本APO90/3.5の発売時定価と

(注:現在では詳細不明、5~6万円程度だったか?)

新しいNOKTON(定価約12万円)とは、2倍程度の

価格差が生じてしまっている。

この2本は、まず価格差によりHi/Loを分類しては

いるが、ここまで述べてきたように、Hiレンズの方が

むしろ描写力は落ちる訳だ。でも「表現力」の観点

からはHiの方が優れる。

結局、両レンズの特性の差で、使用目的(用途)も、

まるっきり変わってくるだろうから、そもそもだが、

Hi/Lo比較をする事自体が、あまり意味が無い。

また、勿論だが、ビギナー層が考えてしまうように、

「開放F0.95だから凄いレンズだ。対して開放F3.5

というのは、ずっと暗いので、安物のレンズだ」

などの評価手法は、まるっきり的外れである。

むしろ、Loレンズである本APO90/3.5が、

「開放F値を3.5に抑えた事により、設計上での

ほとんど全ての収差を消す事に成功した」

という成果や、設計コンセプトに注目すべきだ。

そもそも初級中級層が言う「良いレンズ」とか

「凄いレンズ」というのは、どんなイメージによる

ものなのであろうか? 「AFがシャキシャキ合って、

手ブレ補正がピタッと決まって、開放F値が明るくて

良くボケて、開放からシャープな描写で、逆光に

強く、色収差も歪曲収差も周辺減光も出ない」

まあ、そんな感じなのであろうか・・?

だが、上記のどの項目を取っても、私のレンズ

評価の内容とは一切合致しない。そうした事は、

ある意味、どうでも良い話だ。殆ど全てが撮影条件

や撮影技能で回避できるものばかりであり・・

何と言うか、上の条件ではレンズやカメラの性能に

頼り切ってしまっていて・・ 「気にいった写真が

撮れないのは、レンズやカメラの性能が低いからだ」

と言っているようにしか聞こえてこない。

でも、そんな事はあるまい。レンズでも、カメラでも

あるいはどんな機械だろうが製品や商品であろうが

「完璧な性能」や「万能な機能」などと言うものは

まず有り得ない。であれば、どんな「製品」にも

弱点や欠点や課題はあるのだから、ユーザー側で、

その弱点を出さないように「道具(製品)」を使う

事が本筋ではなかろうか?

まあ、究極的には「弘法、筆を選ばす」の状態

(優れた技量を持てば、道具の優劣は関係がない)

が得られれば、それが理想な訳だ。

NOKTON 42.5/0.95

個人DB総合評価点=4.5点(5点満点)

APO-LANTHAR 90/3.5

個人DB総合評価点=4.5点(5点満点)

ちなみに、この4.5点という評価点は、

所有レンズ約400本中、最高得点である。

----

では、5本目は今回3組目のペアであるが、

ここでは同じレンズを(値段の異なる)2台のカメラ

で試してみよう、まずは、高級機に装着した場合。

(中古購入価格 148,000円) (以下、AF-S105/1.4)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

レンズそのものは、2016年に発売された大口径

AF単焦点中望遠レンズである。

非常に高額なレンズであり、定価は税込みで26万円

を超える価格だ。

「三次元的ハイファイ」という設計思想で作られた

ユニークなレンズだが、それについて述べて行くと

大幅に記事文字数を消費する為に割愛する。

詳しくは、例えば、本シリーズ第63回記事

「三次元的ハイファイ」編を参照していただきたい

が、正直言えば、その記事でも、「それが何か?」

については、上手く説明ができていない(汗)

「三次元的ハイファイ」とは、そういう名前の技術

とか部品の事ではなく、設計コンセプトであるからだ。

例えば料理の世界で言えば「味付けの方向性」であり、

それは、料理人の感覚で決まる事であるから、他者が

詳しく説明するのは無理なのだ。

Dfに装着する。

これは、システムとしての定価レベルでは、軽く

50万円を超えるブルジョアなセットではあるが、

勿論そんな高額で買う筈も無く、それぞれ中古で

適価で入手している。

ここでポイントは「そうしたブルジョア(高額)な

システムならば、良い写真が撮れるのか?」という

シンプルな話である。

勿論、そんな簡単な話では無い事は当然だ。

しかし、銀塩時代、およそ戦後の時代(1950年代)

から、現在に至るまで、必ず「金にものを言わせた」

高額システムを揃えようとする「金満家」層は多々

存在している。こういうケースでは、ほぼ間違い無く

周囲からの妬み等により「腕前も無いくせに」等と

陰口を叩かれる訳なのだが・・

それでも、現代に至るまで、ある種のコミュミティ、

たとえば、同好会等において、「最も高額な道具を

持っている人をリーダーと見なす」といった世俗的

な風潮も見られ、なんと言うか、「へつらってる」

様子で、かなり好ましく無い。

これはカメラの世界に限らず、多くの様々な分野の

コミュニティでも同様であり、私も、いくつかの

そういった状況を体験し、それらのコミュニティから

離脱する事を選んだ次第である。

で、カメラの世界では、特にそうした様相が強く、

高い機材を所有する事がステータスのようになって

しまう。アマチュア層においては、そこまでお金を

掛けれるという経済力をアピールしたいのだろう。

また、「職業写真家層(プロ)は、常に最上級の

機材を使っている」という大きな誤解が、アマチュア

層全般に非常に大きい為、高価な機材を使う事で、

「プロっぽく見られたい」という心理がある模様だ。

ちなみに、職業写真家層は、自腹で高額な最新機材

などは、まず買わない。それでは収支が大赤字となり

商売として成り立たないからだ。それが可能となる

のは所属する企業や組織等から機材を貸与してもらう

とか、製品のモニター(評価)をやっているとか、

必要経費として落とす為に新鋭機材を買うとか、

あるいは、いくらでも稼げる有名カメラマンとか、

そうした、限られたケースのみであろう。

機材予算において、収支を考えずに、無尽蔵にお金

を使えるのは、基本的にはアマチュア層だけである。

では、高額機材では、優れた写真が撮れるのか?

これについては、優れた(良い)写真というものが

どういうものか?の定義をしようが無い為、無理な

分析であろう。

そして、実際のところ、利用者に腕前があればある程、

前述の「弘法、筆を選ばす」状態になっていくから、

”常に最新の高額機材でなければならない”という

必然性は、どんどんと減っていく。

すなわち、新鋭高額機材を買う主要購買層は、

「腕前に自信が無い」「所有満足感を満たしたい」

「周囲へのステータスのアピール」といった、

写真の本質等とは、あまり関係の無い利用者ニーズ

による要素が高い、ビギナー層が中心となって来て

しまっている。

まあだから、近年において世間での撮影スポット等で

高額機材を使っている人達の、構えや狙いどころを

見ていれば、見事なまでに、ビギナーレベルのケース

ばかりになってしまっている事が如実にわかり、

すなわち「使用機材の価格と腕前は比例しない

どころか、近年ではむしろ反比例だ」という不自然

な状態も多々見られる訳だ。

で、特にビギナー層における高額カメラの購入は

推奨し無い。軽く前述したが、「カメラにお金を

かけるよりも、レンズにお金をかける」という事が

必須であり、そうしたケースを見たならば、つまり

”安価なカメラに高性能レンズを装着している”

カメラマンを見かけたならば、その場合では

「オフサイドの法則が良くわかっている」と見なし、

”それは中上級層である”と判断する事としている。

(「オフサイドの法則」→匠の写真用語辞典第16回

記事参照)

ともかく、高額機材が必ずしも優れている保証は

まるで無い。値段では無く、何をどう撮りたいのか?

が、機材を選ぶ最大のポイントとなるだろう。

----

さて、今回のラストは上記5本目の同じレンズを

初級機に装着してみよう。

カメラは、NIKON D5300(APS-C機)

カメラは、上のNIKON Dfと同年2013年発売の

初級機(DX、APS-C型センサー)である。

価格差だが、発売時実勢価格と中古取得価格において

NIKON Df :新品約278,000円、中古約160,000円

NIKON D5300:新品約 65,000円、中古約 26,000円

・・と、新品価格で4倍以上、中古(入手)価格

では6倍以上もの値段の開きがある。

で、6倍以上も高価なカメラは、6倍も良く写るのか?

いや、勿論そんな筈は無い事は、誰もが知っている

事であろう。

評価点をつけている。デジタル一眼レフの場合の

評価項目は、①基本・付加性能 ②描写表現力

③操作性・操作系 ④マニアック度 ⑤エンジョイ度

⑥購入時コスパ ⑦完成度(発売当時) ⑧歴史的価値

からなる8項目だ(これは、レンズとかミラーレス機

等の区分毎で、各々異なる評価項目となっている)

カメラ本体評価点(個人評価DBより)

NIKON Df :総合評価値2.5点(5点満点)

NIKON D5300:総合評価値2.6点(5点満点)

両者、平均点(3点)以下で、あまり好ましく無い

評価点数となっている。

Dfは、アナログ操作系をデジタル機に採用した点で

仕様の詰めが出来ておらず、操作系に矛盾が出て

しまった事。そして高付加価値化戦略で、高価に

なりすぎた事が弱点で、評価点を大きく落とした。

(全メーカーの所有高級機中、最低評価点)

D5300は、下位機種としての「仕様的差別化」が

酷く、結果的に基本性能、操作系、マニアック度、

歴史的価値等で減点が大きかった機種である。

(全メーカーの所有初級機中、最低評価点)

ただ、いずれも評価点が低いからといって

「使えない、ダメカメラだ」という訳では無く、

短所を問題にしない使い方をすれば良い訳であり・・

Dfは、撮像素子ピクセルの広さによる高Dレンジと、

低解像力レンズとのマッチング、およびNIKKOR等

の過去レンズの装着汎用性の高さを活かした、

趣味的「オールドレンズ母艦」としての適正を持つ。

勿論だが、機体デザインも格好が良く、これを使う

事自体に、ファッショナブルな主張を伴う。

D5300は、ローパスレス、高画素数、新画像処理

エンジン、エフェクト搭載による高い描写表現力

を持ち、小型軽量で廉価でもあるから、過酷な

撮影環境における業務用途「消耗用母艦」として

最適である。

趣味撮影においては、システム(カメラ+レンズ)

の軽量化が行え、重量級レンズの母艦としての、

ハンドリング(可搬、取り回し)性の向上が望める。

次第であり、これに加えて、組み合わせるレンズの

特性により、さらに撮影条件に適合するシステム

化を行う事ができる。

こうした、シナジー(相乗)効果による「弱点相殺

型システム」あるいは「目的適合型システム」を

組めるか否か? が、中級層と上級層の境目くらい

の位置づけとなる。どんな場合(撮影条件)でも、

常に同じカメラとレンズばかりを使う、という用法

では不足な訳で、条件や目的に応じて、適正な機材

を選択できるようになる必要がある、という事だ。

----

さて、今回の補足編「ハイロー(Hi-Lo)」記事群の

総括だが、もう単純に、1つの結論しかない。

「レンズやカメラの値段が高い、という事は、

必ずしも、それが高性能である事や、良い(気に

いった)写真が撮れる事とはイコールでは無い。

購買層やユーザー層においては、そのレンズや

カメラの特性を良く理解し、それが自身の撮影に

おける目的に適している、と判断したならば、

さらにその機材の性能と価格の比の「コスパ」

を良く検討し、それが許容範囲であれば、その

機材を購入すれば良い」

まあ、これだけであり、当然の結論とも言える。

今回のシリーズ3部作記事でのHiとかLoとかは、

”値段と目的は完全に無関係である”事を説明する

為に、そうした機材群を選んだだけである。

次回レンズマニアックス記事に続く・・