本シリーズ記事は、トイレンズおよび特殊レンズ

での最強レンズの決定戦を行っている。

必ずしも高画質なレンズが最優秀(優勝)となる

とは言えない趣旨であるから、「最強レンズ選手権

シリーズ」の補足編的な扱いである。

また、この決勝リーグ(全3記事)を通じて、

できるだけ、類似の特徴を持つレンズを重複しない

ようにする。(例:魚眼レンズばかりを参戦させない)

その他、例によって細かいルールがあるが、詳細は、

本シリーズ第1回記事を参照されたし。

で、本B決勝戦(2)には、8本のレンズがノミネート

されている。

----

では、早速始めよう。

まず、最初は広角ソフトフォーカスレンズだ。

![_c0032138_06462022.jpg]()

(新品購入価格 21,800円)(以下、MOMO100)

カメラは、OLYMPUS PEN-F(μ4/3機)

2016年に発売された、希少な広角ソフトレンズである。

(=ソフトフォーカスレンズ/軟焦点レンズ)

![_c0032138_06462035.jpg]()

は極めて数が少なく、本「MOMO 100」の他では、

以下の3機種しか記憶に無い。

1)LENSBABY Velvet 28 (28mm/F2.5、未所有)

2)LENSBABY TRIO 28 (28mm/F3.5、後日紹介)

3)FUJIFILM FILTER LENS XM-FL (24mm/F8、後述)

内、本格的な広角ソフト(フォーカス)レンズは、

本MOMO100と、1)のVelvet28のみであり、

他の2)、3)は、複数の描写効果を切り替える事が

できるボディキャップ的なアクセサリーである。

(注:アクセサリーであるから、絞り環も無く、

ソフト効果の調整も出来ない)

ただし、本MOMO100とFUJI XM-FLは、APS-C機

以下のミラーレス機等専用であり、フルサイズ機で

本格的な「広角の」ソフト効果を得たい場合は

最新鋭のVelvet28(2020年発売)しか選択肢が

無いであろう。

「広角ソフト」レンズのメリットであるが・・

通常の標準~望遠のソフトフォーカスレンズでは、

ピント合わせが恐ろしく難しい。光学ファインダー

でもEVFでも、目視では殆ど合焦が確認できないし、

絞り開放近くで、「球面収差」が増大している状態

(すなわち、それが軟焦点効果となる)においては、

ミラーレス機等のピーキング機能も表示されない。

(=ピクセル毎の輝度/コントラスト差分が殆ど無い

状態なので、画像処理アルゴリズムが反応しない)

撮影前に一旦絞り込む事で、(球面収差が減り)

ピーキングでも目視でも、ピントはわかるのだが、

その時点では、被写界深度も深くなっているから、

色々な距離の被写体にピントが合っているので、

一見、それで安心する。

だが、いざ撮ろうとして、絞りを開けてソフト効果を

出そうとすると、もう被写体の目的部分にピントが

合っていた保証は無くなってしまう。よって絞りを

開けたり閉めたりを繰り返してピントを何度も確認

せざるを得ないが、この作業は何度それを繰り返して

も、結局、被写体の何処(どの距離)に、ピントが

合っているのか良くわからない状況は回避できない。

まあつまり、被写界深度が浅い仕様のソフトレンズ

(例:KENKO SOFT 85mm/F2.5)においては、

ピントを上手く合わせる事は原理的にも非常に困難だ。

対して、例えば本MOMO 100は、28mm/F6.4の

広角レンズであり、基本的に被写界深度が深い。

本レンズでソフト効果を出すには、絞りをF6.4の

開放から(一切)動かさないで用いる。

この時の被写界深度は、許容錯乱円を35mm判銀塩

相当で計算すれば、撮影距離が3mの際、約1.7~

約11mの奥行きにピントが合う。さらに撮影距離を

伸ばした風景等の撮影では、ほぼパンフォーカス状態

となる為、すなわちピント合わせの精度的な不安は

殆ど無く、「目測MFで十分」という事となる。

なお、「ピント」と「軟焦点効果」は、全く別の

要素である為、両者を混同してはならない。

(例:「ソフトフォーカスはピンボケである」→誤)

なお、本MOMO100では「焦点移動」が発生する。

この意味は、「絞り開放と絞り込んだ場合とでは、

ピントの距離が変わる」という状態であり、レンズ

上にも「●■」のマークで、「焦点移動」の発生の

程度の目安を示す指標が描かれている。

ただ、本レンズに関しては、ミラーレス機用で購入

しているので、絞り込み(実絞り)測光で使える為

絞り込んで、ピーキングなり目視なりで、ピントを

合わせる使い方(=ソフトでは無い用法)をする

ならば、その時点で「焦点移動」は発生しない。

本MOMO100の総括だが、諸事情により、今後は

入手が困難になるだろうと思われる。

もしレア物化していたり、プレミアム相場になって

いる場合は(参考:本MOMO100の最終販売価格は

16,000円前後であった)このMOMO100に拘らずに

前述のLENSBABY Velvet28がフルサイズ対応なので

そちらが広角ソフトとして使いやすいかも知れない。

(Velvet28は、高価な為に未所有だが、購入予定

LISTには記載してあるので、いずれ買うであろう)

---

さて、2本目は特殊なボケ質が得られるレンズだ。

![_c0032138_06462033.jpg]()

(注:原語綴りには変母音が含まれるが、記載便宜上

それを省略し、代替表記を行っている)

(中古購入価格 7,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

詳細不明。恐らくは、1960年代~1970年代頃に

東独にて生産されたMF標準レンズ。

3群3枚のトリプレット構成であり、標準レンズと

して定番の「テッサー型」(3群4枚)に比べて、

1枚レンズが少ないが、これは、その戦後の時代での

製造コストを下げる廉価版のレンズ構成であった。

が、廉価版の光学系と言っても、絞り込んで使えば、

テッサーと差異は殆ど無い。まあつまり「最小限の

実用的レンズ構成」という訳で、トリプレット構成の

レンズ内蔵カメラや交換レンズは、他にもいくらでも

前例がある。

・・で、本レンズは、当時の共産圏において一眼レフ

カメラの普及を狙った企画による、廉価版の標準

レンズであったと聞く。

(出展:「東ドイツカメラの全貌」1998年。蔵書。

注:近年、この書籍(高価な大型本であり、現代

での入手も困難である)を出典とするWeb上での

情報が多いが、まずは、これ以外では、あまり

参考になる東独関連の書籍が無い為であろう。

そして、ジャーナリストが執筆した書籍である為、

カメラマニア的な観点が少ない。また、そもそも

共産圏での情報は、正確性に欠ける事も多く、

「出典があるから」と言っても、それを安易に、

「全て正しい情報だ」と思ってしまう事は禁物だ)

・・で、以下は個人的な分析であるが、本レンズは

トリプレット構成の長所を活かす為、最短撮影距離を

75cmに制限している。

すなわち、中遠距離撮影で背景をボケさせず、加えて

少し絞って使えば、廉価版のトリプレットでも、

そこそこまともに写り、他の高性能レンズに対しても

描写性能上の遜色が殆ど無い写りとなる。

一般初級ユーザー層に対しては、この設計コンセプトで

十分だ、安価で良く写るレンズ(カメラ)となる訳だ。

問題点は、「絞りを開けて近接撮影をした場合」だ。

この場合は、ボケ質に関わる諸収差が、3群3枚構成

では補正しきれていない為、「ボケ質破綻」が出る。

本レンズでの「ボケ質破綻」は二線ボケをさらに強烈

にした状態であり、ハイライト(背景光源、明部)の

ボケには、強い、明るいフチ(輪郭線)が生じる。

![_c0032138_06462051.jpg]()

場合も、そこにフチ(輪郭)が出るため、これは

あたかも「シャボン玉」のような形状だ。

この状態を、中級マニア層等では「シャボン玉ボケ」

または「バブルボケ」と言う。(いずれも俗語)

なお、初級層や初級マニア層が良く言う「玉ボケ」

に関しては、単に、一般的レンズを絞り開放として

背景点光源等のボケが円形になった状態を示す場合

が多く、ここで言う「シャボン玉ボケ」とは別物

である場合が多い。(混同している可能性がある)

「シャボン玉ボケ」が発生するのはレンズ構成が少ない

(3群3枚トリプレットや、3群4枚変形ペッツヴァール)

「特定のレンズ」で、それらを絞り開放として、つまり

諸収差を発生しやすい状況にした上で、それに加えて

点光源等で背景の円形ボケを作り、さらに場合により

撮影距離や光線分布の状況がマッチした場合のみだ。

(すなわち「ボケ質破綻回避技法」の逆を行う

→匠の写真用語辞典第13回記事等、多数で記載)

本DOMIPLAN 50/2.8では、上記の条件を満たす事が

一応できるレンズではあるが、条件を整えるのは

意外に難しい。まず発生条件の原理的な理解が必要で

あるし、それがマッチしやすい被写体状況を探す事も

必要だ。よって、初級中級層や初級マニア層等では、

「シャボン玉ボケ」(注:「玉ボケ」=「円形ボケ」

と混同、混用している可能性も高い)を知っては

いても、それを再現する事は技能的に困難かも知れず

「出た! 出ない?」等の、まるで「幽霊でも見た」

ような状況になりかねない。

本DOMIPLAN50/2.8の製造元「Meyer Optik Goerlitz」

(注:変母音省略)は、ソビエト崩壊後では、しばらく

休眠していたとの話も聞くが、2010年代、これが

復活して「シャボン玉ボケ」発生等を売り文句とした

「高付加価値型」の新規レンズ群を、リバイバル的に、

何機種か製造販売した。

ただし、これら新機種は、製造本数が少ないからか、

恐ろしく高価(概ね20万円程度)で、かつ入手方法

も困難(一時期Kenko社が輸入販売代理店をして

いたが、現在では、それも行われて無い模様だ。

噂によると、経営者が事故にあってしまったとの事)

・・であり、それら、現行(?)機種の中古品は、

稀に出てきても、これも恐ろしく高価な、10万円

越えの中古相場だ。

これはもう「好事家」「金満家」「投機層」向けの

商品であろう。

3群3枚のトリプレットレンズに10万円も20万円も

出すような価値感覚は、個人的には持っていない為、

これらの新機種群は(ちょっとは欲しいが・・汗)

購入を保留している。

まあ、原理理解と腕前があれば、「シャボン玉ボケ」

を出す事は、さほど難しくない、と言っておこう。

なお、それでも20万円の「シャボン玉ボケ」専用

レンズの存在は気になっていて・・(汗)

以前「画像処理」(プログラム)で、それを実現

(計算で再現)できないか?を試した事がある。

別途「プログラミングシリーズ・第13回記事

「バブルボケ」生成ソフトのプログラミング」

を参照の事。

ただし、簡単なようで、意外に画像処理が難しく、

そのソフト開発は、失敗作となってしまった(汗)

まあ、やむをえない、本DOMIPLAN50/2.8を、

なんとか使いこなして、「シャボン玉ボケ」を

出して遊ぶとしよう。

---

では、3本目はボディキャップ型魚眼風レンズ。

![_c0032138_06462501.jpg]()

(BCL-0980)(9mm/f8.0 FISHEYE)

(新品購入価格 9,000円)(以下、BCL-0980)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2014年発売の魚眼型ボディキャップレンズ

(アクセサリー)である。

対角線画角は、およそ140°なので「魚眼風」レンズだ。

![_c0032138_07352134.jpg]()

型番BLCはBody Cap Lensの略であり、OLYMPUSでは

本レンズは、正当な交換レンズではなく、あくまで

アクセサリーとして扱っている。

だが、本レンズにはMF用のピントリングもあるし、

写りもさほど悪く無い為、「玩具」という訳では無い。

なので、本ブログでは、これもまた「交換レンズ」

という位置づけ(カテゴリー)として捉えている。

BLCには、他にBCL-1580(15mm/F8)の広角レンズ

が存在する。他社にも稀にボディキャップ型レンズは

あるが、その機種数は、さほど多くは無い。

(参考:BCL-1580は、前述の「トリプレット構成」

のレンズであり、その構成としては最も近代のレンズ

かも知れない)

なお、薄型(パンケーキ)レンズと、ボディキャップ型

レンズの差異だが、ボディキャップレンズには、レンズ

を閉じる(シールド/バリヤー)設定位置が存在して

いて、レンズを使わない場合でも、カメラやレンズ自体

を保護する役割を与えている事がある。

本レンズの紹介記事で毎回書く事は、「魚眼レンズの

構図をコントロールするのは大変難しい」という点だ。

(参照:「匠の写真用語辞典第14回・魚眼構図制御」、

「特殊レンズ超マニアックス第28魚眼レンズ編」)

そうした「魚眼構図制御」の練習をする為には、

本BCL-0980は価格も高く無く、適切な練習機材だと

思っている。これを上手く使いこなせるように

なってから本格的な(高価な)魚眼レンズを買っても

遅くは無いと思うし、そもそも「魚眼マニア」でも

無い限りは、一般的趣味撮影において、魚眼レンズを

必要とする状況は、さほど多くないと思う。

(ただし、魚眼構図制御は、超高難易度の技法だ。

以前、知人のシニアの中級層の方に、本レンズを

推奨し、構図の練習を行うアドバイスをしたのだが、

「まったく上手く撮れない!」と、投げ出してしまった

模様だ。それでは投資した金額が無駄になってしまうし、

過去にも、いくらでも同様な例はあったので、近年では

知人等に、スキルを超えた撮影機材を推奨する事は無い)

なお、(本格的)魚眼レンズが何故高価なのか?は、

当然ながら、生産数や販売数が少ないから、量産効果

が出ず、割高になっているだけの話である。

決して「性能が高い(凄い)から高価なのだ!」と、

誤った価値感覚を持たないようにする必要がある。

この話は、魚眼レンズに限らず、全ての撮影機材に

言える事だ、つまり「機材の価格と性能は比例しない」

という話である。

---

では、4本目は超マクロレンズだ。

![_c0032138_06462573.jpg]()

(Ultra) Macro 2X (APO) (LAO0042)

(新品購入価格 58,000円)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

2019年に発売された、MF中望遠2倍マクロレンズ。

2倍マクロ、というのは一見して魅力的なスペック

なのだが、実際のところ、現代の撮影機材環境では、

「小型センサーのカメラを母艦とする」、「デジタル

テレコン/デジタルズーム機能の使用」、「クロップ

機能の使用」、「撮影後のトリミング編集」等の

任意の措置、またはそれらの措置の併用により、

マクロレンズ等における(最大)撮影倍率は、

仮想的に、ほぼいくらでも高める事が可能である。

それらをせず、純粋に光学系だけで高い撮影倍率を

得ようとすると、撮影時に要求される技能(スキル)は、

とてつもなく高いレベルになる。

個人的な実験によると、一般的な「屋外晴天時の手持ち

近接撮影」において、換算撮影倍率が2倍を超える

「超マクロ」撮影を行うと、歩留まり(成功率)が

急激に低下していく。私の場合で、例えば光学的な

8倍の超マクロ撮影を行うと、その成功率は、0.1%

(1万枚撮影して、10枚程度しか成功しない)

あたりに留まり、とても実用的とはいえない。

(ビギナー層では、間違いなくゼロ%になるだろう)

「では、三脚を使えば大丈夫か?」というと、そんな

単純な話ではなく、屋外被写体では、撮影者側が

(三脚で)仮に固定されていても、被写体側が常に

風で動いていたり、あるいは昆虫等ではそれ自体の

動きがある、その動きを止めるのは不可能であるし、

そもそも、三脚を立てたら、撮影アングル(角度)や

レベル(高さ)が極端に制限されてしまい、撮りたい

ものも、撮りたいようには撮れなくなる。

本ブログでは開設時から長年、「三脚は完全非推奨」

であり、”業務上での花火撮影”といった特殊なケース

を除き、99.9%以上の掲載写真は手持ち撮影である。

(=手持ち数百万枚 vs 三脚数千枚という比率)

![_c0032138_06462520.jpg]()

最大撮影倍率を持ち、実用上での有用性は、まさに

ギリギリの状態だ。このレンズでも、APS-C機では

最大3倍、μ4/3機では最大4倍の撮影倍率となる為

もはや、そのレベルでは実用限界を超えている。

超マクロ撮影が何故難しいか?は、いくつもの

理由がある、代表的なものだけ、挙げておこう。

*被写界深度が紙のように薄く、ピントが合わない。

*被写体が立体形状の場合、極薄の被写界深度では

被写体のごくごく一部にしか、ピントが合わない。

*近接撮影では露出(露光)倍数がかかる。

これは(1+撮影倍率)x(1+撮影倍率)の式で

表され、等倍マクロで4倍、2倍マクロで9倍、

3倍マクロで16倍も、露出値が暗くなってしまう。

例えばシャッター速度が1/16倍まで落ち込んだら、

ある条件では125秒→1/8秒となり、これはもう、

たとえ優秀な手ブレ補正機能を内蔵するカメラ

でも、まず防げないレベルだ。

*上記に関連し、撮影倍率が高いとブレが防げない。

*露出倍数対策やブレ防止の為、日中でも高感度

(例:ISO3200以上)での撮影が必要だ、しかし、

このあたりの高感度は、だんだんとノイジーとなる。

*上記高感度は、普通、AUTO-ISOでは到達しない。

必ず手動ISO、かつ頻繁な設定が要求され、煩雑だ。

手ブレ限界の意味がわからない初級層ではお手上げだ。

*AFの使用は論外だ、一点のみの極薄の被写界深度

に正確にピントを合わせる程のAF精度は無い。

(よって、ほぼ全ての「超マクロレンズ」はMF仕様だ)

*超近接撮影は、被写体に寄れる条件が限られたり

構図上の自由度が低まったりして、困難である。

超マクロ(2倍以上)撮影では、上記にあげたような

原理や課題を全て理解して、かつ問題点を回避しながら

撮る必要がある。

これは撮影者のスキル(技能、知識、経験等)にも

依存する要素が強く、初級中級層では、まずお手上げで

あり、上級者以上の撮影スキルを要求されてしまう。

「2倍マクロだってよ、ワーッ、凄いなあ!」

というビギナーレベルでのニーズで、超マクロレンズを

買っても、まず使いこなせないので無駄になるだろう。

あまり撮影倍率を欲張らず、適宜「いくらでも自由に

寄れるレンズ」という風に捉えておく事が無難だ。

なお、超マクロ撮影が、あまりにも難しいので、

本レンズを素(す)で使った場合(つまり、一般的な

中遠距離撮影をする)での、画質評価が「良好」という

レビュー情報もあるが、それはそうとも言い切れない。

他にも、MINOLTA AF SOFT FOCUS 100mm/F2.8

(特殊レンズ第7回「ソフトフォーカスレンズ編」等)

の他者評価でも、ソフト撮影は困難であるから、

「ソフト量=ゼロに設定した場合に、画質が良好」

というレビュー情報を見かけた事があった。

が、これらの評価では「他の100mmレンズと比較して」

という視点が欠けているのではなかろうか?

具体的に、私の個人レンズ評価データベースより

【描写表現力】の項目の評価点(5点満点)を引用すれば、

3.5点:MINOLTA AF SOFT 100/2.8(前述)

4.0点:LAOWA 100/2.8 Ultra Macro(本レンズ)

4.0点:YONGNUO YN100/2(中国製CANON EF100/2コピー品)

4.0点:smc PENTAX-M 100/2.8(オールドレンズ)

4.0点:CANON FD100/2.8(オールドレンズ)

4.0点:KALEINAR-5N 100/2.8(旧ソ連製オールドレンズ)

4.0点:TOKINA AT-X100M28(近代マクロレンズ)

4.5点:OLYMPUS OM 100/2(準オールドレンズ)

4.5点:CONTAX Makro-Planar 100/2.8(準オールドレンズ)

5.0点:CONTAX Planar 100/2(準オールドレンズ)

5.0点:SONY FE 100/2.8 STF(近代高描写力レンズ)

・・となる。まあ、すなわち「単焦点100mmは激戦区」

であり、非常に多くの既存レンズが高描写力である。

MINOLTA SOFT 100/2.8や、本LAOWA 100/2.8

を超える描写性能を持つ100mm級レンズは、私の

所有範囲の中だけでも、上記のように多数存在する。

なお、この一覧では評価点3.5点を含み、それ以下

のレンズ群の掲載は省略している(→いくらでも

存在するからだ)加えて焦点距離範囲を100mmから

少し広げて90mm~105mm級として検索すれば、

【描写表現力】が4点を超える高評価のレンズ群は

(私の所有範囲でも)いくらでもヒットする。

すなわち、中望遠レンズ(100mm前後級)は、

人物撮影を始め、被写体汎用性が高いレンズであり、

各社の「顔」とも言える中核的レンズであるから、

これらの描写性能が低いと、他社製品と比較された

場合に市場優位性が落ちてしまうから、昔から各社

とも改良を重ねてきた、完成度の高いレンズ群である。

つまりMINOLTA AF SOFT100/2.8やLAOWA 100/2.8

の「素(す)」の描写力は、決して、特筆すべき優れた

ものでは無いので、それらの特徴であるソフト効果や

超マクロ性能を使わないで、一般撮影をするのであれば、

それらの特殊レンズを使う意味・意義は減少し、例えば

5点満点のSONY FE100/2.8 STFを使った方が、ずっと

効果的な撮影が出来る、という事に他ならない。

後、特定のレンズを、たった1本だけ見て、それが

「優れている」とか「劣っている」という絶対的評価は

とても難しい。・・というか、まず不可能であろう。

それは、音楽での「絶対音感」よりも難しく、ワイン

や日本酒等での「利き酒」レベルでの経験と感覚値が

必要な話だ。そう簡単に誰もが出来るものでは無い。

「思い込み評価」は避けておく事が賢明だ。

---

さて、次はマシンビジョン用広視野レンズである。

![_c0032138_06463525.jpg]()

(新品購入価格 17,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型機)

2010年代のマシンビジョン(FA)用、メガピクセル対応、

2/3型センサー用、MF単焦点広角手動絞りレンズ。

この「マシンビジョン」分野は、写真界とは殆ど

接点が存在しない、純粋な「工業用分野」の機材

でもあり、一般的なカメラ店や量販店でレンズ等が

売っているものでは無いし、そもそも個人消費者に

対しては売ってくれない事が大半だ(=必ず、法人

(企業)からの申し込みが必須となる)

![_c0032138_06463548.jpg]()

詳細に興味があれば、以下の記事群を参照されたし。

*特殊レンズ超マニアックス第1回「マシンビジョン」編

*匠の写真用語辞典第3回「CCTV/マシンビジョン」項目

---

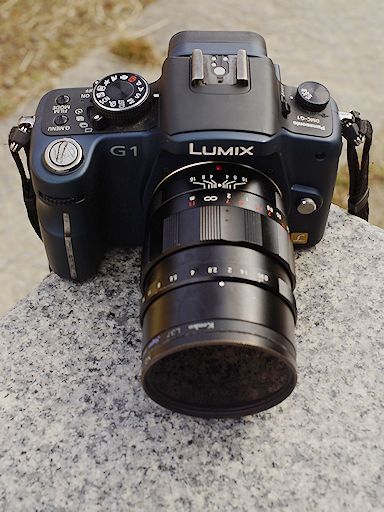

では、6本目は超大口径レンズである。

![_c0032138_06463616.jpg]()

(注:独語綴りの変母音省略)

(新品購入価格 84,000円)

カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)

2011年発売のμ4/3機専用超大口径MF標準画角レンズ。

本ブログでは「開放F1.0以下」のレンズを指して

「超大口径」と呼んでいる。

ただし、そうしたスペックを持つ市販レンズは

数えられる程(十数機種)しか存在しないし、

非常に高価なものも多く、個人的には安価な類の

4機種を所有するのみである。

![_c0032138_06463650.jpg]()

は、μ4/3機専用設計の為、一般レンズ級のサイズ感

に留まり、大きい、重い、という要素はあまり無い。

また、NOKTON F0.95シリーズは、最短撮影距離が

極めて短いものが多く、例えば本レンズは17cmだ。

(注:広角系NOKTON F0.95シリーズを除く)

F0.95で、かつ近接撮影ともなれば、多大なボケ量

を得る事ができる(つまり、被写界深度が浅い)

ここから得られる独自の世界観は、他の一般レンズ

では得られない「表現力」を生み出す。

(ただし「描写力」は高く無く、大口径化での諸収差

のオンパレードによる、いわば「ボケボケ」の写りだ)

超大口径レンズの使いこなしは、まさしくここにあり

肉眼で見ているものとは全く違う(つまり、目で

見ているものは、背景がボケたりはしない)世界を

写真により「創造」や「演出」をする事が出来る。

写真のビギナー層では「写真とは”真を写す”と書く、

つまり、見たままを忠実に再現する事が王道だ」と

思っているかも知れない。これはまあ、「商業写真」

であれば、そういう「映像記録」としての方向性は

確かに存在するのだが、それが「趣味の写真」で

あれば、相当に偏った考え方だと言わざるを得ない。

例えば、「葛飾北斎」や「棟方志功」といった、

日本が誇る芸術家(絵画や版画)達も、その当初は

「対象を見たままに描く」事を主眼としていたが

後年においては、「対象を自分なりの視点で描く、

つまり、見たままだけを描くのは芸術とは言えない」

という発想にシフトしている。

(「俺はゴッホになる!」という有名な発言がある)

まあ、これが一般的なアーティストの志向性であろう、

彼らに限らず、ほぼ全てのアーティストが、そう思って

いる筈だ。

だから、海外でも「印象派」やら「キュビスム」等

の作品が高く評価される訳であり、常に「写実派」や

「スーパーリアリズム」の作品だけが高く評価される

訳では無いのだ。

だから、写真において「表現」を得たいという感覚

を持っていれば、こうした「超大口径レンズ」は

強力なツールとなる。

いや、むしろ、初級中級層が「リアリズム」だけを

追求してしまう傾向が強すぎる現代の状況においては

解像力の高いレンズを追い求め、現実の風景に近い

写真だけを撮ろうとする狭い方向性から脱却する上に

おいても、一度「超大口径」やら、本シリーズ記事で

色々紹介している「特殊レンズ」を使ってみると良い。

肉眼で見えている世界とは、まったく違う世界が

それらの特殊レンズで得られる。だから「その世界を

どう表現するか?」という思想が、ここで初めて理解

できるようになる筈だ。

「それは邪道だ」と思うようでは、残念ながら写真の

本質が理解できておらず、初級層止まり、という事

となる。あるいは理解はしていても、そうしたく無い

場合は、「現物の風景」という「お手本」が無いと

写真を撮る事が出来ず、「写真を自分なりに表現する」

と言われても、そうできない、そうしたく無い(それは

アーティストが、自身の考えや感情を、さらけ出す、

という事とイコールとなり、一般層には精神的に辛い)

といった状況であろう。

ただ、初級中級層の「踊り場」から脱却したいならば

「Hi-Fi」志向(=見たままを撮る)一辺倒の概念から

脱却しなければならない事は間違い無い。

あの(一般層から見て)”わけのわからない絵を描く”と

著名な「ピカソ」だって、青年期は「恐ろしく上手な絵」

を描いていた訳だ、そして、そういう基礎はとても重要だ。

(ましてや、そういう基礎が無ければ、その上の段階には

とても進むことが出来ない)

だけど、それでは「表現」や「芸術」にはならない事に

彼は気づき、自分にしか描けない作品作りに転換した訳だ。

(注:他の芸術家達も殆ど全てが同様の発想を持っている)

特殊なレンズを使ってみたり、あるいは今使っている

機材でもいいから、「写真とは真を写すものでは無い」

という概念を感覚的に理解する事が、初級中級層にとって

極めて重要な事である。

なお、その為に「超大口径レンズを買え」とは決して

言っていない。基本的には、撮影機材など、何でも

良い訳だ。「写真とは真を写すものでは無い」という

概念さえ理解し、それを実践しようとするならば、

写り(描写力)の悪いレンズは歓迎すべき機材だし、

どんな機材でも、その長所や短所を理解して使えば良い。

ピンボケや手ブレすらも、一種の「表現」と見なせる。

そこの概念の切り替えが、「写真という趣味を長く

続けられるかどうか?」の最重要のターニングポイント

となる、その切り替えが出来なければ、残念ながら

それは趣味ではなく「習い事」に過ぎず、「習い事」

は、他者からの情報の入力(や指示)が途絶えた時点で、

いつか必ず飽きが来くるか頭打ちして興味を失ってしまう。

それでは、せっかく始めた趣味を途中で断念してしまう

事となり、とても残念な話だ。

---

では、次はボディキャップ型特殊レンズ。

![_c0032138_06464574.jpg]()

(中古購入価格 5,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)

2015年発売のXマウント専用アクセサリーレンズ。

本記事では、たまたまボディキャップが重複して

しまった。できるだけ多種多様の特殊な仕様を持つ

レンズを紹介したいし、メーカー被り(特定の

メーカーの製品ばかりを紹介する)も避けたい所

ではあるが、FUIFILM社製品では、そういった個性的

なレンズラインナップが少ないところが課題である。

(本レンズも、早々に生産完了となってしまっている)

(参考:対戦記事等でメーカー被りを避ける理由だが、

特定のメーカの「党」(ファン層)の意識が強すぎる

と、他社製品との比較ができなくなり、公正な判断力

が低下してしまい、思い込み評価が強くなってしまう。

だから、本ブログでは、できるだけ同一メーカーの

機材ばかりを購入/紹介する事はなく、公平性や絶対的

価値基準を維持しようとしている。ただし、個人的に

「我慢の限度を超える」特定のメーカーや、特定の

シリーズ商品があり、それらは一切購入していない。

加えて、所有してもいない機材の事を、あれこれと

語る事も厳禁とするルールを定めている)

さて、FUJI Xマウントのシステムには、カメラ側にも

色々と性能・仕様上の問題点があり、レンズ側にも

課題(種類の少なさ、値段の高さ)がある。

よって、個人的には、あまりXマウントシステムを

充実させたい、とは考えておらず、機材収集も

かなり控えめとしている状況だ。

まあ、そんな中、本レンズに関しては、

*ボディキャップ仕様(バリアー有り)

*固定焦点(パンフォーカス)仕様

*通常撮影に加え、クロスフィルター効果と

ソフトフィルター効果が出せる

という個性的な特徴を持っている。

![_c0032138_06464572.jpg]()

(2012年~2013年頃)の、Xマウント機、例えば

「X-E1」と組み合わせて使う事が、カメラ側の問題点

(AF/MF性能が、共に低い)を消す為に、本レンズ

のパンフォーカス(ピント合わせ不要)の特徴を

生かした「弱点相殺型システム」となるので望ましい。

しかし、同時代の「X-E1」等には、エフェクト機能

(アドバンスド・フィルター)が、未搭載であるので

単調なパンフォーカスレンズによる表現力の減退を

補う措置が取りにくい、という問題点があるので、

今回は、母艦のAF性能(像面位相差AF搭載)を犠牲

にしても「X-T10」(2015年)と組み合わせている。

カメラとレンズの組み合わせ(=「システム」と、

本ブログでは呼ぶ)に関しては、このように、両者

の欠点を相殺(無効化)するような組み合わせを

選ぶ事が基本である。

中級マニア層等で、たとえ、どんなにレアで高価な

システムを組んでいたとしても、それが実用的に

写真を撮る上で、本体とレンズの性能が十分に活かせて

いないケース(=「弱点相殺型」では無い、あるいは

そもそも、お互いの弱点を助長してしまっている)

を見た場合には、外から見ても「レンズやカメラの

事が全くわかっていない」と見なせ、そういうシステム

では写真を効率的に撮る事も、ままならないだろうから、

「単なる機材(ハード)マニアか?」と見られてしまう。

逆に言えば、「弱点相殺型システム」を組めるように

なれば、または、そういうシステムを使っているのを

見かければ、そのオーナーのカメラ・レンズ知識や

所有機材のバリエーションの多さを想像でき、

「お、やるな!」と、もうそれは「上級マニア」と

見なす事ができるであろう。

世間一般では、「珍しくて高価なモノを、ポンと

買ってしまう人達」をマニアだと見なしている風潮

も多いが、本ブログや個人的には、そういうのは

単なる「好事家」や「浪費家」としか見なしておらず

マニアだとは定義していない。

真のマニア道を極めたいのであれば、お金とかの

話ではなく、徹底的な探究心を持つ事が必須であり、

かつ「モノの真の価値がわかる人」である事だ。

さらに言えば、「トリプルスリーの法則」(独自概念)

を満たす必要がある。

*30台(本)以上の、機材(カメラ・レンズ)現有数。

*30年以上前の機材を現役で使用している事。

*年間3万枚以上の撮影をこなす事。

すなわち、探究心や知的好奇心を持ち、モノの価値を

見極める事ができ、かつトリプルスリーの法則を満たす

そうなれば「マニア」であると言って差し支えない。

本レンズ「XM-FL」の話がちっとも出て来ないが、

もはや生産終了で、入手もだんだんと困難になる

だろうし、描写性能的にも特筆すべき要素は無い。

あくまで、これは「アクセサリー」の類であろう。

---

では、今回のラストは「ぐるぐるボケ」レンズだ。

![_c0032138_06464567.jpg]()

(中古購入価格 34,000円)

カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2018年に発売された米国製のフルサイズ対応MF単焦点

準広角「ぐるぐるボケ」レンズ。

NIKON Fマウント版で購入しているが、こうしておけば

他の様々なカメラ(一部の一眼レフや、たいていの

ミラーレス機)で汎用的に使用(共用)できる。

ただし、他の「ぐるぐるボケ」レンズが、一般に

3群4枚構成の「変形ペッツヴァール」光学系に

なっている事に対し、本「BURNSIDE 35」は、

4群6枚構成と、独特である。

この為、他の「変形ペッツヴァール」型の「ぐるぐる

ボケ」レンズとは、多少使いこなしが変わってきて、

かつ準広角仕様で、あまり背景がボカせない事からも

難易度が高いレンズとなっている。

![_c0032138_06464604.jpg]()

(WD=15cm、ただしこれはレンズ先端からの距離で

あり、一般的な「最短撮影距離」とは意味が異なる。

最短撮影距離(非公開)は、カメラのフランジバック

長に依存するが、概算で25cm程度となるであろう)

を利用する。

しかし、中遠距離の撮影では、背景がボカせない

(=被写界深度が浅くならない)のであれば、

「ぐるぐるボケ」レンズとしての実用性は半減だ。

そこで、そんな場合には、本レンズに備わる、

もう1つの特殊機能が活用できる。

「ゴールドスライダー」(Gold Slider、または

米国サイトでは「Effect Slider」表記もある模様)

と呼ばれる、第二絞りを操作すると、レンズ前部に

半球型のドーム(フード)状の部品が繰り出される。

これは、レンズの「入射瞳(ひとみ)径」を制限する

事となり、広義での「口径食」(注:色々な意味

を含み、光学的用語として定義が定まっていない)

を発生させる。

これにより「周辺減光」(これも又、「口径食」や

ヴィネッテイング/ビグネッテイング、シェーディング

等、多数の呼び方がある。ただしビギナー層が使う

「トンネル効果」については、電子物理工学の分野で、

日本人がノーベル賞を受賞した重要な歴史的発見が

ある為、安易に、それと同じ用語は使わない方が良い)

・・その周辺減光が発生し、おまけに、それは

コントローラブル(ゴールド・スライダーで効き

を調整できる)為、「ぐるぐるボケ」が得られない

撮影条件においても、本BURNSIDE 35は、それなりに

多彩な表現効果を得られるレンズとなっている。

![_c0032138_06465043.jpg]()

上記のような原理的な技術説明が一切無い事である。

米国(英語)の説明書では、黒いマニキュアをした

やや不気味な女性の指が、Slider等を操作する写真

が載っているが、それを変えたらどうなるか?という

効能の説明が大幅に省略されている。

それを参考にした国内Kenko社(輸入販売代理店)

のWebでも「周辺減光や周辺ボケの効果を高めること

ができる、第2絞りを装備しています。」で、説明は

終わりである。これでは、何をどうするのか?が

技術がわからないユーザー層ではお手上げであろう。

それでは、まるで、「考えるな、感じるのだ!」と、

「ブルース・リー」や「スターウォーズ」の映画とか

「ロモグラフィー宣言」のような、感覚的・経験的

な発想であり、技術の導入や理解を拒むスタンスだ。

米国や海外では、それで通用するのかもしれないが、

「技術立国」である日本のユーザー層に向けては、

そんな曖昧な説明では、残念ながら通用しない。

また、実売価格6万円以上の高額な製品でもあるから

詳しい説明が無いと、現代の消費者層では、これを

欲しいとも思えないであろう。

まあ「売り方」や「効能の説明」に課題はあるが、

本レンズの楽しさ(エンジョイ度)は一級品である。

従前からある、旧製品LENSBABY Twist60(2016年、

レンズマニアックス第2回、第37回等)の二番煎じ

か?と思いきや、新たな光学系や、新機能の搭載に

より、ちゃんと新しい楽しみ方が提案できている。

しかし、単に「ぐるぐるボケ」を得たいのであれば、

LENSBABY Twist60や、Lomograhy社のPetzval

レンズ群の方が、はるかに使いやすい。

(参考:LENSBABY社のレンズ名は、それが効能を

表す場合(例:Velvet、Twist、Sweet)では、

先頭のみ大文字。それが固有名詞である場合

(例:MUSE、BURNSIDE)では、全て大文字表記)

最大の課題は、本レンズを使いこなすスキルが

消費者(またはユーザー)側に、あるか否か?

という点であろう。それはそう簡単な話では無く

高度な光学知識を持ち合わせていなければ、

それこそ「Don't think. (Just) feel!」

(考えていないで、ともかく感じるのだ!)の

ような世界観だけで、本レンズを、出鱈目に

使わざるを得なくなる。

6000円のトイレンズならば、それも「アリ」かとは

思うが、6万円以上の高級レンズで、ユーザー側に

そういったアバウトな発想・思想を強要するのは、

少々無理があるのではなかろうか・・?

----

では、次回の本シリーズ記事は、

「トイレンズ・特殊レンズ選手権/決勝戦」

となる予定。

での最強レンズの決定戦を行っている。

必ずしも高画質なレンズが最優秀(優勝)となる

とは言えない趣旨であるから、「最強レンズ選手権

シリーズ」の補足編的な扱いである。

また、この決勝リーグ(全3記事)を通じて、

できるだけ、類似の特徴を持つレンズを重複しない

ようにする。(例:魚眼レンズばかりを参戦させない)

その他、例によって細かいルールがあるが、詳細は、

本シリーズ第1回記事を参照されたし。

で、本B決勝戦(2)には、8本のレンズがノミネート

されている。

----

では、早速始めよう。

まず、最初は広角ソフトフォーカスレンズだ。

(新品購入価格 21,800円)(以下、MOMO100)

カメラは、OLYMPUS PEN-F(μ4/3機)

2016年に発売された、希少な広角ソフトレンズである。

(=ソフトフォーカスレンズ/軟焦点レンズ)

は極めて数が少なく、本「MOMO 100」の他では、

以下の3機種しか記憶に無い。

1)LENSBABY Velvet 28 (28mm/F2.5、未所有)

2)LENSBABY TRIO 28 (28mm/F3.5、後日紹介)

3)FUJIFILM FILTER LENS XM-FL (24mm/F8、後述)

内、本格的な広角ソフト(フォーカス)レンズは、

本MOMO100と、1)のVelvet28のみであり、

他の2)、3)は、複数の描写効果を切り替える事が

できるボディキャップ的なアクセサリーである。

(注:アクセサリーであるから、絞り環も無く、

ソフト効果の調整も出来ない)

ただし、本MOMO100とFUJI XM-FLは、APS-C機

以下のミラーレス機等専用であり、フルサイズ機で

本格的な「広角の」ソフト効果を得たい場合は

最新鋭のVelvet28(2020年発売)しか選択肢が

無いであろう。

「広角ソフト」レンズのメリットであるが・・

通常の標準~望遠のソフトフォーカスレンズでは、

ピント合わせが恐ろしく難しい。光学ファインダー

でもEVFでも、目視では殆ど合焦が確認できないし、

絞り開放近くで、「球面収差」が増大している状態

(すなわち、それが軟焦点効果となる)においては、

ミラーレス機等のピーキング機能も表示されない。

(=ピクセル毎の輝度/コントラスト差分が殆ど無い

状態なので、画像処理アルゴリズムが反応しない)

撮影前に一旦絞り込む事で、(球面収差が減り)

ピーキングでも目視でも、ピントはわかるのだが、

その時点では、被写界深度も深くなっているから、

色々な距離の被写体にピントが合っているので、

一見、それで安心する。

だが、いざ撮ろうとして、絞りを開けてソフト効果を

出そうとすると、もう被写体の目的部分にピントが

合っていた保証は無くなってしまう。よって絞りを

開けたり閉めたりを繰り返してピントを何度も確認

せざるを得ないが、この作業は何度それを繰り返して

も、結局、被写体の何処(どの距離)に、ピントが

合っているのか良くわからない状況は回避できない。

まあつまり、被写界深度が浅い仕様のソフトレンズ

(例:KENKO SOFT 85mm/F2.5)においては、

ピントを上手く合わせる事は原理的にも非常に困難だ。

対して、例えば本MOMO 100は、28mm/F6.4の

広角レンズであり、基本的に被写界深度が深い。

本レンズでソフト効果を出すには、絞りをF6.4の

開放から(一切)動かさないで用いる。

この時の被写界深度は、許容錯乱円を35mm判銀塩

相当で計算すれば、撮影距離が3mの際、約1.7~

約11mの奥行きにピントが合う。さらに撮影距離を

伸ばした風景等の撮影では、ほぼパンフォーカス状態

となる為、すなわちピント合わせの精度的な不安は

殆ど無く、「目測MFで十分」という事となる。

なお、「ピント」と「軟焦点効果」は、全く別の

要素である為、両者を混同してはならない。

(例:「ソフトフォーカスはピンボケである」→誤)

なお、本MOMO100では「焦点移動」が発生する。

この意味は、「絞り開放と絞り込んだ場合とでは、

ピントの距離が変わる」という状態であり、レンズ

上にも「●■」のマークで、「焦点移動」の発生の

程度の目安を示す指標が描かれている。

ただ、本レンズに関しては、ミラーレス機用で購入

しているので、絞り込み(実絞り)測光で使える為

絞り込んで、ピーキングなり目視なりで、ピントを

合わせる使い方(=ソフトでは無い用法)をする

ならば、その時点で「焦点移動」は発生しない。

本MOMO100の総括だが、諸事情により、今後は

入手が困難になるだろうと思われる。

もしレア物化していたり、プレミアム相場になって

いる場合は(参考:本MOMO100の最終販売価格は

16,000円前後であった)このMOMO100に拘らずに

前述のLENSBABY Velvet28がフルサイズ対応なので

そちらが広角ソフトとして使いやすいかも知れない。

(Velvet28は、高価な為に未所有だが、購入予定

LISTには記載してあるので、いずれ買うであろう)

---

さて、2本目は特殊なボケ質が得られるレンズだ。

(注:原語綴りには変母音が含まれるが、記載便宜上

それを省略し、代替表記を行っている)

(中古購入価格 7,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

詳細不明。恐らくは、1960年代~1970年代頃に

東独にて生産されたMF標準レンズ。

3群3枚のトリプレット構成であり、標準レンズと

して定番の「テッサー型」(3群4枚)に比べて、

1枚レンズが少ないが、これは、その戦後の時代での

製造コストを下げる廉価版のレンズ構成であった。

が、廉価版の光学系と言っても、絞り込んで使えば、

テッサーと差異は殆ど無い。まあつまり「最小限の

実用的レンズ構成」という訳で、トリプレット構成の

レンズ内蔵カメラや交換レンズは、他にもいくらでも

前例がある。

・・で、本レンズは、当時の共産圏において一眼レフ

カメラの普及を狙った企画による、廉価版の標準

レンズであったと聞く。

(出展:「東ドイツカメラの全貌」1998年。蔵書。

注:近年、この書籍(高価な大型本であり、現代

での入手も困難である)を出典とするWeb上での

情報が多いが、まずは、これ以外では、あまり

参考になる東独関連の書籍が無い為であろう。

そして、ジャーナリストが執筆した書籍である為、

カメラマニア的な観点が少ない。また、そもそも

共産圏での情報は、正確性に欠ける事も多く、

「出典があるから」と言っても、それを安易に、

「全て正しい情報だ」と思ってしまう事は禁物だ)

・・で、以下は個人的な分析であるが、本レンズは

トリプレット構成の長所を活かす為、最短撮影距離を

75cmに制限している。

すなわち、中遠距離撮影で背景をボケさせず、加えて

少し絞って使えば、廉価版のトリプレットでも、

そこそこまともに写り、他の高性能レンズに対しても

描写性能上の遜色が殆ど無い写りとなる。

一般初級ユーザー層に対しては、この設計コンセプトで

十分だ、安価で良く写るレンズ(カメラ)となる訳だ。

問題点は、「絞りを開けて近接撮影をした場合」だ。

この場合は、ボケ質に関わる諸収差が、3群3枚構成

では補正しきれていない為、「ボケ質破綻」が出る。

本レンズでの「ボケ質破綻」は二線ボケをさらに強烈

にした状態であり、ハイライト(背景光源、明部)の

ボケには、強い、明るいフチ(輪郭線)が生じる。

場合も、そこにフチ(輪郭)が出るため、これは

あたかも「シャボン玉」のような形状だ。

この状態を、中級マニア層等では「シャボン玉ボケ」

または「バブルボケ」と言う。(いずれも俗語)

なお、初級層や初級マニア層が良く言う「玉ボケ」

に関しては、単に、一般的レンズを絞り開放として

背景点光源等のボケが円形になった状態を示す場合

が多く、ここで言う「シャボン玉ボケ」とは別物

である場合が多い。(混同している可能性がある)

「シャボン玉ボケ」が発生するのはレンズ構成が少ない

(3群3枚トリプレットや、3群4枚変形ペッツヴァール)

「特定のレンズ」で、それらを絞り開放として、つまり

諸収差を発生しやすい状況にした上で、それに加えて

点光源等で背景の円形ボケを作り、さらに場合により

撮影距離や光線分布の状況がマッチした場合のみだ。

(すなわち「ボケ質破綻回避技法」の逆を行う

→匠の写真用語辞典第13回記事等、多数で記載)

本DOMIPLAN 50/2.8では、上記の条件を満たす事が

一応できるレンズではあるが、条件を整えるのは

意外に難しい。まず発生条件の原理的な理解が必要で

あるし、それがマッチしやすい被写体状況を探す事も

必要だ。よって、初級中級層や初級マニア層等では、

「シャボン玉ボケ」(注:「玉ボケ」=「円形ボケ」

と混同、混用している可能性も高い)を知っては

いても、それを再現する事は技能的に困難かも知れず

「出た! 出ない?」等の、まるで「幽霊でも見た」

ような状況になりかねない。

本DOMIPLAN50/2.8の製造元「Meyer Optik Goerlitz」

(注:変母音省略)は、ソビエト崩壊後では、しばらく

休眠していたとの話も聞くが、2010年代、これが

復活して「シャボン玉ボケ」発生等を売り文句とした

「高付加価値型」の新規レンズ群を、リバイバル的に、

何機種か製造販売した。

ただし、これら新機種は、製造本数が少ないからか、

恐ろしく高価(概ね20万円程度)で、かつ入手方法

も困難(一時期Kenko社が輸入販売代理店をして

いたが、現在では、それも行われて無い模様だ。

噂によると、経営者が事故にあってしまったとの事)

・・であり、それら、現行(?)機種の中古品は、

稀に出てきても、これも恐ろしく高価な、10万円

越えの中古相場だ。

これはもう「好事家」「金満家」「投機層」向けの

商品であろう。

3群3枚のトリプレットレンズに10万円も20万円も

出すような価値感覚は、個人的には持っていない為、

これらの新機種群は(ちょっとは欲しいが・・汗)

購入を保留している。

まあ、原理理解と腕前があれば、「シャボン玉ボケ」

を出す事は、さほど難しくない、と言っておこう。

なお、それでも20万円の「シャボン玉ボケ」専用

レンズの存在は気になっていて・・(汗)

以前「画像処理」(プログラム)で、それを実現

(計算で再現)できないか?を試した事がある。

別途「プログラミングシリーズ・第13回記事

「バブルボケ」生成ソフトのプログラミング」

を参照の事。

ただし、簡単なようで、意外に画像処理が難しく、

そのソフト開発は、失敗作となってしまった(汗)

まあ、やむをえない、本DOMIPLAN50/2.8を、

なんとか使いこなして、「シャボン玉ボケ」を

出して遊ぶとしよう。

---

では、3本目はボディキャップ型魚眼風レンズ。

(BCL-0980)(9mm/f8.0 FISHEYE)

(新品購入価格 9,000円)(以下、BCL-0980)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited(μ4/3機)

2014年発売の魚眼型ボディキャップレンズ

(アクセサリー)である。

対角線画角は、およそ140°なので「魚眼風」レンズだ。

型番BLCはBody Cap Lensの略であり、OLYMPUSでは

本レンズは、正当な交換レンズではなく、あくまで

アクセサリーとして扱っている。

だが、本レンズにはMF用のピントリングもあるし、

写りもさほど悪く無い為、「玩具」という訳では無い。

なので、本ブログでは、これもまた「交換レンズ」

という位置づけ(カテゴリー)として捉えている。

BLCには、他にBCL-1580(15mm/F8)の広角レンズ

が存在する。他社にも稀にボディキャップ型レンズは

あるが、その機種数は、さほど多くは無い。

(参考:BCL-1580は、前述の「トリプレット構成」

のレンズであり、その構成としては最も近代のレンズ

かも知れない)

なお、薄型(パンケーキ)レンズと、ボディキャップ型

レンズの差異だが、ボディキャップレンズには、レンズ

を閉じる(シールド/バリヤー)設定位置が存在して

いて、レンズを使わない場合でも、カメラやレンズ自体

を保護する役割を与えている事がある。

本レンズの紹介記事で毎回書く事は、「魚眼レンズの

構図をコントロールするのは大変難しい」という点だ。

(参照:「匠の写真用語辞典第14回・魚眼構図制御」、

「特殊レンズ超マニアックス第28魚眼レンズ編」)

そうした「魚眼構図制御」の練習をする為には、

本BCL-0980は価格も高く無く、適切な練習機材だと

思っている。これを上手く使いこなせるように

なってから本格的な(高価な)魚眼レンズを買っても

遅くは無いと思うし、そもそも「魚眼マニア」でも

無い限りは、一般的趣味撮影において、魚眼レンズを

必要とする状況は、さほど多くないと思う。

(ただし、魚眼構図制御は、超高難易度の技法だ。

以前、知人のシニアの中級層の方に、本レンズを

推奨し、構図の練習を行うアドバイスをしたのだが、

「まったく上手く撮れない!」と、投げ出してしまった

模様だ。それでは投資した金額が無駄になってしまうし、

過去にも、いくらでも同様な例はあったので、近年では

知人等に、スキルを超えた撮影機材を推奨する事は無い)

なお、(本格的)魚眼レンズが何故高価なのか?は、

当然ながら、生産数や販売数が少ないから、量産効果

が出ず、割高になっているだけの話である。

決して「性能が高い(凄い)から高価なのだ!」と、

誤った価値感覚を持たないようにする必要がある。

この話は、魚眼レンズに限らず、全ての撮影機材に

言える事だ、つまり「機材の価格と性能は比例しない」

という話である。

---

では、4本目は超マクロレンズだ。

(Ultra) Macro 2X (APO) (LAO0042)

(新品購入価格 58,000円)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

2019年に発売された、MF中望遠2倍マクロレンズ。

2倍マクロ、というのは一見して魅力的なスペック

なのだが、実際のところ、現代の撮影機材環境では、

「小型センサーのカメラを母艦とする」、「デジタル

テレコン/デジタルズーム機能の使用」、「クロップ

機能の使用」、「撮影後のトリミング編集」等の

任意の措置、またはそれらの措置の併用により、

マクロレンズ等における(最大)撮影倍率は、

仮想的に、ほぼいくらでも高める事が可能である。

それらをせず、純粋に光学系だけで高い撮影倍率を

得ようとすると、撮影時に要求される技能(スキル)は、

とてつもなく高いレベルになる。

個人的な実験によると、一般的な「屋外晴天時の手持ち

近接撮影」において、換算撮影倍率が2倍を超える

「超マクロ」撮影を行うと、歩留まり(成功率)が

急激に低下していく。私の場合で、例えば光学的な

8倍の超マクロ撮影を行うと、その成功率は、0.1%

(1万枚撮影して、10枚程度しか成功しない)

あたりに留まり、とても実用的とはいえない。

(ビギナー層では、間違いなくゼロ%になるだろう)

「では、三脚を使えば大丈夫か?」というと、そんな

単純な話ではなく、屋外被写体では、撮影者側が

(三脚で)仮に固定されていても、被写体側が常に

風で動いていたり、あるいは昆虫等ではそれ自体の

動きがある、その動きを止めるのは不可能であるし、

そもそも、三脚を立てたら、撮影アングル(角度)や

レベル(高さ)が極端に制限されてしまい、撮りたい

ものも、撮りたいようには撮れなくなる。

本ブログでは開設時から長年、「三脚は完全非推奨」

であり、”業務上での花火撮影”といった特殊なケース

を除き、99.9%以上の掲載写真は手持ち撮影である。

(=手持ち数百万枚 vs 三脚数千枚という比率)

最大撮影倍率を持ち、実用上での有用性は、まさに

ギリギリの状態だ。このレンズでも、APS-C機では

最大3倍、μ4/3機では最大4倍の撮影倍率となる為

もはや、そのレベルでは実用限界を超えている。

超マクロ撮影が何故難しいか?は、いくつもの

理由がある、代表的なものだけ、挙げておこう。

*被写界深度が紙のように薄く、ピントが合わない。

*被写体が立体形状の場合、極薄の被写界深度では

被写体のごくごく一部にしか、ピントが合わない。

*近接撮影では露出(露光)倍数がかかる。

これは(1+撮影倍率)x(1+撮影倍率)の式で

表され、等倍マクロで4倍、2倍マクロで9倍、

3倍マクロで16倍も、露出値が暗くなってしまう。

例えばシャッター速度が1/16倍まで落ち込んだら、

ある条件では125秒→1/8秒となり、これはもう、

たとえ優秀な手ブレ補正機能を内蔵するカメラ

でも、まず防げないレベルだ。

*上記に関連し、撮影倍率が高いとブレが防げない。

*露出倍数対策やブレ防止の為、日中でも高感度

(例:ISO3200以上)での撮影が必要だ、しかし、

このあたりの高感度は、だんだんとノイジーとなる。

*上記高感度は、普通、AUTO-ISOでは到達しない。

必ず手動ISO、かつ頻繁な設定が要求され、煩雑だ。

手ブレ限界の意味がわからない初級層ではお手上げだ。

*AFの使用は論外だ、一点のみの極薄の被写界深度

に正確にピントを合わせる程のAF精度は無い。

(よって、ほぼ全ての「超マクロレンズ」はMF仕様だ)

*超近接撮影は、被写体に寄れる条件が限られたり

構図上の自由度が低まったりして、困難である。

超マクロ(2倍以上)撮影では、上記にあげたような

原理や課題を全て理解して、かつ問題点を回避しながら

撮る必要がある。

これは撮影者のスキル(技能、知識、経験等)にも

依存する要素が強く、初級中級層では、まずお手上げで

あり、上級者以上の撮影スキルを要求されてしまう。

「2倍マクロだってよ、ワーッ、凄いなあ!」

というビギナーレベルでのニーズで、超マクロレンズを

買っても、まず使いこなせないので無駄になるだろう。

あまり撮影倍率を欲張らず、適宜「いくらでも自由に

寄れるレンズ」という風に捉えておく事が無難だ。

なお、超マクロ撮影が、あまりにも難しいので、

本レンズを素(す)で使った場合(つまり、一般的な

中遠距離撮影をする)での、画質評価が「良好」という

レビュー情報もあるが、それはそうとも言い切れない。

他にも、MINOLTA AF SOFT FOCUS 100mm/F2.8

(特殊レンズ第7回「ソフトフォーカスレンズ編」等)

の他者評価でも、ソフト撮影は困難であるから、

「ソフト量=ゼロに設定した場合に、画質が良好」

というレビュー情報を見かけた事があった。

が、これらの評価では「他の100mmレンズと比較して」

という視点が欠けているのではなかろうか?

具体的に、私の個人レンズ評価データベースより

【描写表現力】の項目の評価点(5点満点)を引用すれば、

3.5点:MINOLTA AF SOFT 100/2.8(前述)

4.0点:LAOWA 100/2.8 Ultra Macro(本レンズ)

4.0点:YONGNUO YN100/2(中国製CANON EF100/2コピー品)

4.0点:smc PENTAX-M 100/2.8(オールドレンズ)

4.0点:CANON FD100/2.8(オールドレンズ)

4.0点:KALEINAR-5N 100/2.8(旧ソ連製オールドレンズ)

4.0点:TOKINA AT-X100M28(近代マクロレンズ)

4.5点:OLYMPUS OM 100/2(準オールドレンズ)

4.5点:CONTAX Makro-Planar 100/2.8(準オールドレンズ)

5.0点:CONTAX Planar 100/2(準オールドレンズ)

5.0点:SONY FE 100/2.8 STF(近代高描写力レンズ)

・・となる。まあ、すなわち「単焦点100mmは激戦区」

であり、非常に多くの既存レンズが高描写力である。

MINOLTA SOFT 100/2.8や、本LAOWA 100/2.8

を超える描写性能を持つ100mm級レンズは、私の

所有範囲の中だけでも、上記のように多数存在する。

なお、この一覧では評価点3.5点を含み、それ以下

のレンズ群の掲載は省略している(→いくらでも

存在するからだ)加えて焦点距離範囲を100mmから

少し広げて90mm~105mm級として検索すれば、

【描写表現力】が4点を超える高評価のレンズ群は

(私の所有範囲でも)いくらでもヒットする。

すなわち、中望遠レンズ(100mm前後級)は、

人物撮影を始め、被写体汎用性が高いレンズであり、

各社の「顔」とも言える中核的レンズであるから、

これらの描写性能が低いと、他社製品と比較された

場合に市場優位性が落ちてしまうから、昔から各社

とも改良を重ねてきた、完成度の高いレンズ群である。

つまりMINOLTA AF SOFT100/2.8やLAOWA 100/2.8

の「素(す)」の描写力は、決して、特筆すべき優れた

ものでは無いので、それらの特徴であるソフト効果や

超マクロ性能を使わないで、一般撮影をするのであれば、

それらの特殊レンズを使う意味・意義は減少し、例えば

5点満点のSONY FE100/2.8 STFを使った方が、ずっと

効果的な撮影が出来る、という事に他ならない。

後、特定のレンズを、たった1本だけ見て、それが

「優れている」とか「劣っている」という絶対的評価は

とても難しい。・・というか、まず不可能であろう。

それは、音楽での「絶対音感」よりも難しく、ワイン

や日本酒等での「利き酒」レベルでの経験と感覚値が

必要な話だ。そう簡単に誰もが出来るものでは無い。

「思い込み評価」は避けておく事が賢明だ。

---

さて、次はマシンビジョン用広視野レンズである。

(新品購入価格 17,000円)

カメラは、PENTAX Q(1/2.3型機)

2010年代のマシンビジョン(FA)用、メガピクセル対応、

2/3型センサー用、MF単焦点広角手動絞りレンズ。

この「マシンビジョン」分野は、写真界とは殆ど

接点が存在しない、純粋な「工業用分野」の機材

でもあり、一般的なカメラ店や量販店でレンズ等が

売っているものでは無いし、そもそも個人消費者に

対しては売ってくれない事が大半だ(=必ず、法人

(企業)からの申し込みが必須となる)

詳細に興味があれば、以下の記事群を参照されたし。

*特殊レンズ超マニアックス第1回「マシンビジョン」編

*匠の写真用語辞典第3回「CCTV/マシンビジョン」項目

---

では、6本目は超大口径レンズである。

(注:独語綴りの変母音省略)

(新品購入価格 84,000円)

カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)

2011年発売のμ4/3機専用超大口径MF標準画角レンズ。

本ブログでは「開放F1.0以下」のレンズを指して

「超大口径」と呼んでいる。

ただし、そうしたスペックを持つ市販レンズは

数えられる程(十数機種)しか存在しないし、

非常に高価なものも多く、個人的には安価な類の

4機種を所有するのみである。

は、μ4/3機専用設計の為、一般レンズ級のサイズ感

に留まり、大きい、重い、という要素はあまり無い。

また、NOKTON F0.95シリーズは、最短撮影距離が

極めて短いものが多く、例えば本レンズは17cmだ。

(注:広角系NOKTON F0.95シリーズを除く)

F0.95で、かつ近接撮影ともなれば、多大なボケ量

を得る事ができる(つまり、被写界深度が浅い)

ここから得られる独自の世界観は、他の一般レンズ

では得られない「表現力」を生み出す。

(ただし「描写力」は高く無く、大口径化での諸収差

のオンパレードによる、いわば「ボケボケ」の写りだ)

超大口径レンズの使いこなしは、まさしくここにあり

肉眼で見ているものとは全く違う(つまり、目で

見ているものは、背景がボケたりはしない)世界を

写真により「創造」や「演出」をする事が出来る。

写真のビギナー層では「写真とは”真を写す”と書く、

つまり、見たままを忠実に再現する事が王道だ」と

思っているかも知れない。これはまあ、「商業写真」

であれば、そういう「映像記録」としての方向性は

確かに存在するのだが、それが「趣味の写真」で

あれば、相当に偏った考え方だと言わざるを得ない。

例えば、「葛飾北斎」や「棟方志功」といった、

日本が誇る芸術家(絵画や版画)達も、その当初は

「対象を見たままに描く」事を主眼としていたが

後年においては、「対象を自分なりの視点で描く、

つまり、見たままだけを描くのは芸術とは言えない」

という発想にシフトしている。

(「俺はゴッホになる!」という有名な発言がある)

まあ、これが一般的なアーティストの志向性であろう、

彼らに限らず、ほぼ全てのアーティストが、そう思って

いる筈だ。

だから、海外でも「印象派」やら「キュビスム」等

の作品が高く評価される訳であり、常に「写実派」や

「スーパーリアリズム」の作品だけが高く評価される

訳では無いのだ。

だから、写真において「表現」を得たいという感覚

を持っていれば、こうした「超大口径レンズ」は

強力なツールとなる。

いや、むしろ、初級中級層が「リアリズム」だけを

追求してしまう傾向が強すぎる現代の状況においては

解像力の高いレンズを追い求め、現実の風景に近い

写真だけを撮ろうとする狭い方向性から脱却する上に

おいても、一度「超大口径」やら、本シリーズ記事で

色々紹介している「特殊レンズ」を使ってみると良い。

肉眼で見えている世界とは、まったく違う世界が

それらの特殊レンズで得られる。だから「その世界を

どう表現するか?」という思想が、ここで初めて理解

できるようになる筈だ。

「それは邪道だ」と思うようでは、残念ながら写真の

本質が理解できておらず、初級層止まり、という事

となる。あるいは理解はしていても、そうしたく無い

場合は、「現物の風景」という「お手本」が無いと

写真を撮る事が出来ず、「写真を自分なりに表現する」

と言われても、そうできない、そうしたく無い(それは

アーティストが、自身の考えや感情を、さらけ出す、

という事とイコールとなり、一般層には精神的に辛い)

といった状況であろう。

ただ、初級中級層の「踊り場」から脱却したいならば

「Hi-Fi」志向(=見たままを撮る)一辺倒の概念から

脱却しなければならない事は間違い無い。

あの(一般層から見て)”わけのわからない絵を描く”と

著名な「ピカソ」だって、青年期は「恐ろしく上手な絵」

を描いていた訳だ、そして、そういう基礎はとても重要だ。

(ましてや、そういう基礎が無ければ、その上の段階には

とても進むことが出来ない)

だけど、それでは「表現」や「芸術」にはならない事に

彼は気づき、自分にしか描けない作品作りに転換した訳だ。

(注:他の芸術家達も殆ど全てが同様の発想を持っている)

特殊なレンズを使ってみたり、あるいは今使っている

機材でもいいから、「写真とは真を写すものでは無い」

という概念を感覚的に理解する事が、初級中級層にとって

極めて重要な事である。

なお、その為に「超大口径レンズを買え」とは決して

言っていない。基本的には、撮影機材など、何でも

良い訳だ。「写真とは真を写すものでは無い」という

概念さえ理解し、それを実践しようとするならば、

写り(描写力)の悪いレンズは歓迎すべき機材だし、

どんな機材でも、その長所や短所を理解して使えば良い。

ピンボケや手ブレすらも、一種の「表現」と見なせる。

そこの概念の切り替えが、「写真という趣味を長く

続けられるかどうか?」の最重要のターニングポイント

となる、その切り替えが出来なければ、残念ながら

それは趣味ではなく「習い事」に過ぎず、「習い事」

は、他者からの情報の入力(や指示)が途絶えた時点で、

いつか必ず飽きが来くるか頭打ちして興味を失ってしまう。

それでは、せっかく始めた趣味を途中で断念してしまう

事となり、とても残念な話だ。

---

では、次はボディキャップ型特殊レンズ。

(中古購入価格 5,000円)

カメラは、FUJIFILM X-T10 (APS-C機)

2015年発売のXマウント専用アクセサリーレンズ。

本記事では、たまたまボディキャップが重複して

しまった。できるだけ多種多様の特殊な仕様を持つ

レンズを紹介したいし、メーカー被り(特定の

メーカーの製品ばかりを紹介する)も避けたい所

ではあるが、FUIFILM社製品では、そういった個性的

なレンズラインナップが少ないところが課題である。

(本レンズも、早々に生産完了となってしまっている)

(参考:対戦記事等でメーカー被りを避ける理由だが、

特定のメーカの「党」(ファン層)の意識が強すぎる

と、他社製品との比較ができなくなり、公正な判断力

が低下してしまい、思い込み評価が強くなってしまう。

だから、本ブログでは、できるだけ同一メーカーの

機材ばかりを購入/紹介する事はなく、公平性や絶対的

価値基準を維持しようとしている。ただし、個人的に

「我慢の限度を超える」特定のメーカーや、特定の

シリーズ商品があり、それらは一切購入していない。

加えて、所有してもいない機材の事を、あれこれと

語る事も厳禁とするルールを定めている)

さて、FUJI Xマウントのシステムには、カメラ側にも

色々と性能・仕様上の問題点があり、レンズ側にも

課題(種類の少なさ、値段の高さ)がある。

よって、個人的には、あまりXマウントシステムを

充実させたい、とは考えておらず、機材収集も

かなり控えめとしている状況だ。

まあ、そんな中、本レンズに関しては、

*ボディキャップ仕様(バリアー有り)

*固定焦点(パンフォーカス)仕様

*通常撮影に加え、クロスフィルター効果と

ソフトフィルター効果が出せる

という個性的な特徴を持っている。

(2012年~2013年頃)の、Xマウント機、例えば

「X-E1」と組み合わせて使う事が、カメラ側の問題点

(AF/MF性能が、共に低い)を消す為に、本レンズ

のパンフォーカス(ピント合わせ不要)の特徴を

生かした「弱点相殺型システム」となるので望ましい。

しかし、同時代の「X-E1」等には、エフェクト機能

(アドバンスド・フィルター)が、未搭載であるので

単調なパンフォーカスレンズによる表現力の減退を

補う措置が取りにくい、という問題点があるので、

今回は、母艦のAF性能(像面位相差AF搭載)を犠牲

にしても「X-T10」(2015年)と組み合わせている。

カメラとレンズの組み合わせ(=「システム」と、

本ブログでは呼ぶ)に関しては、このように、両者

の欠点を相殺(無効化)するような組み合わせを

選ぶ事が基本である。

中級マニア層等で、たとえ、どんなにレアで高価な

システムを組んでいたとしても、それが実用的に

写真を撮る上で、本体とレンズの性能が十分に活かせて

いないケース(=「弱点相殺型」では無い、あるいは

そもそも、お互いの弱点を助長してしまっている)

を見た場合には、外から見ても「レンズやカメラの

事が全くわかっていない」と見なせ、そういうシステム

では写真を効率的に撮る事も、ままならないだろうから、

「単なる機材(ハード)マニアか?」と見られてしまう。

逆に言えば、「弱点相殺型システム」を組めるように

なれば、または、そういうシステムを使っているのを

見かければ、そのオーナーのカメラ・レンズ知識や

所有機材のバリエーションの多さを想像でき、

「お、やるな!」と、もうそれは「上級マニア」と

見なす事ができるであろう。

世間一般では、「珍しくて高価なモノを、ポンと

買ってしまう人達」をマニアだと見なしている風潮

も多いが、本ブログや個人的には、そういうのは

単なる「好事家」や「浪費家」としか見なしておらず

マニアだとは定義していない。

真のマニア道を極めたいのであれば、お金とかの

話ではなく、徹底的な探究心を持つ事が必須であり、

かつ「モノの真の価値がわかる人」である事だ。

さらに言えば、「トリプルスリーの法則」(独自概念)

を満たす必要がある。

*30台(本)以上の、機材(カメラ・レンズ)現有数。

*30年以上前の機材を現役で使用している事。

*年間3万枚以上の撮影をこなす事。

すなわち、探究心や知的好奇心を持ち、モノの価値を

見極める事ができ、かつトリプルスリーの法則を満たす

そうなれば「マニア」であると言って差し支えない。

本レンズ「XM-FL」の話がちっとも出て来ないが、

もはや生産終了で、入手もだんだんと困難になる

だろうし、描写性能的にも特筆すべき要素は無い。

あくまで、これは「アクセサリー」の類であろう。

---

では、今回のラストは「ぐるぐるボケ」レンズだ。

(中古購入価格 34,000円)

カメラは、CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2018年に発売された米国製のフルサイズ対応MF単焦点

準広角「ぐるぐるボケ」レンズ。

NIKON Fマウント版で購入しているが、こうしておけば

他の様々なカメラ(一部の一眼レフや、たいていの

ミラーレス機)で汎用的に使用(共用)できる。

ただし、他の「ぐるぐるボケ」レンズが、一般に

3群4枚構成の「変形ペッツヴァール」光学系に

なっている事に対し、本「BURNSIDE 35」は、

4群6枚構成と、独特である。

この為、他の「変形ペッツヴァール」型の「ぐるぐる

ボケ」レンズとは、多少使いこなしが変わってきて、

かつ準広角仕様で、あまり背景がボカせない事からも

難易度が高いレンズとなっている。

(WD=15cm、ただしこれはレンズ先端からの距離で

あり、一般的な「最短撮影距離」とは意味が異なる。

最短撮影距離(非公開)は、カメラのフランジバック

長に依存するが、概算で25cm程度となるであろう)

を利用する。

しかし、中遠距離の撮影では、背景がボカせない

(=被写界深度が浅くならない)のであれば、

「ぐるぐるボケ」レンズとしての実用性は半減だ。

そこで、そんな場合には、本レンズに備わる、

もう1つの特殊機能が活用できる。

「ゴールドスライダー」(Gold Slider、または

米国サイトでは「Effect Slider」表記もある模様)

と呼ばれる、第二絞りを操作すると、レンズ前部に

半球型のドーム(フード)状の部品が繰り出される。

これは、レンズの「入射瞳(ひとみ)径」を制限する

事となり、広義での「口径食」(注:色々な意味

を含み、光学的用語として定義が定まっていない)

を発生させる。

これにより「周辺減光」(これも又、「口径食」や

ヴィネッテイング/ビグネッテイング、シェーディング

等、多数の呼び方がある。ただしビギナー層が使う

「トンネル効果」については、電子物理工学の分野で、

日本人がノーベル賞を受賞した重要な歴史的発見が

ある為、安易に、それと同じ用語は使わない方が良い)

・・その周辺減光が発生し、おまけに、それは

コントローラブル(ゴールド・スライダーで効き

を調整できる)為、「ぐるぐるボケ」が得られない

撮影条件においても、本BURNSIDE 35は、それなりに

多彩な表現効果を得られるレンズとなっている。

上記のような原理的な技術説明が一切無い事である。

米国(英語)の説明書では、黒いマニキュアをした

やや不気味な女性の指が、Slider等を操作する写真

が載っているが、それを変えたらどうなるか?という

効能の説明が大幅に省略されている。

それを参考にした国内Kenko社(輸入販売代理店)

のWebでも「周辺減光や周辺ボケの効果を高めること

ができる、第2絞りを装備しています。」で、説明は

終わりである。これでは、何をどうするのか?が

技術がわからないユーザー層ではお手上げであろう。

それでは、まるで、「考えるな、感じるのだ!」と、

「ブルース・リー」や「スターウォーズ」の映画とか

「ロモグラフィー宣言」のような、感覚的・経験的

な発想であり、技術の導入や理解を拒むスタンスだ。

米国や海外では、それで通用するのかもしれないが、

「技術立国」である日本のユーザー層に向けては、

そんな曖昧な説明では、残念ながら通用しない。

また、実売価格6万円以上の高額な製品でもあるから

詳しい説明が無いと、現代の消費者層では、これを

欲しいとも思えないであろう。

まあ「売り方」や「効能の説明」に課題はあるが、

本レンズの楽しさ(エンジョイ度)は一級品である。

従前からある、旧製品LENSBABY Twist60(2016年、

レンズマニアックス第2回、第37回等)の二番煎じ

か?と思いきや、新たな光学系や、新機能の搭載に

より、ちゃんと新しい楽しみ方が提案できている。

しかし、単に「ぐるぐるボケ」を得たいのであれば、

LENSBABY Twist60や、Lomograhy社のPetzval

レンズ群の方が、はるかに使いやすい。

(参考:LENSBABY社のレンズ名は、それが効能を

表す場合(例:Velvet、Twist、Sweet)では、

先頭のみ大文字。それが固有名詞である場合

(例:MUSE、BURNSIDE)では、全て大文字表記)

最大の課題は、本レンズを使いこなすスキルが

消費者(またはユーザー)側に、あるか否か?

という点であろう。それはそう簡単な話では無く

高度な光学知識を持ち合わせていなければ、

それこそ「Don't think. (Just) feel!」

(考えていないで、ともかく感じるのだ!)の

ような世界観だけで、本レンズを、出鱈目に

使わざるを得なくなる。

6000円のトイレンズならば、それも「アリ」かとは

思うが、6万円以上の高級レンズで、ユーザー側に

そういったアバウトな発想・思想を強要するのは、

少々無理があるのではなかろうか・・?

----

では、次回の本シリーズ記事は、

「トイレンズ・特殊レンズ選手権/決勝戦」

となる予定。