安価な中古ミラーレス機とマニアックなレンズを組み合わせ

コスパの良いアダプター遊びを楽しむシリーズ記事。

ちなみにコスパというのは、商人の街、関西人の基本だ、

無駄な物には1円もかけたくないし、同じ物を1円でも安く買う

事が、それ自体が能力と見なされる。

見栄を張り高価なものを買って周囲に自慢するという感覚は、

関西人には微塵も無い、むしろそれをやったら周囲から馬鹿に

されてしまうのだ。

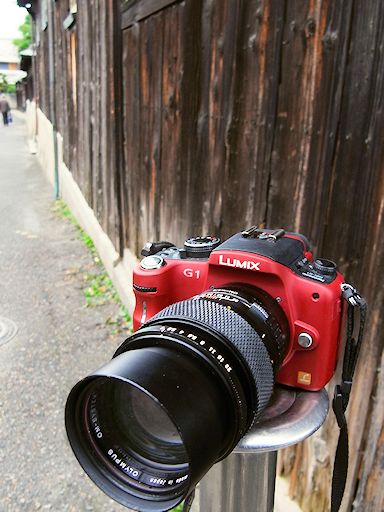

今回は、まず、このシステム。

カメラは毎度おなじみのDMC-G1

レンズは、OLYMPUS OMシステム ZUIKO 100mm/f2 だ。

30年以上も前のMFレンズである。

シリーズ第5回の記事で、OM ZUIKO 90mm/f2マクロを紹介し、

OMシステムのレンズ群の中では、トップクラスの性能の

「スーパーレンズ」だと紹介したが、この100/2も90/2に

勝るとも劣らない名玉である。

OMシステムは、天才設計技師、米谷氏(故人)の思想を強く

受けている。米谷氏は銀塩時代、PENやOM、XA等の小型

軽量で高性能なカメラを設計した事は一般に広く知られている、

なにせPENやOMは、今なおミラーレス機に名前を残している位だ。

そして、彼の功績は勿論そうした外観上の工夫だけでは無い。

銀塩時代でありながらも、操作系とか標準化とか、その後の

カメラの設計思想に大きな影響を与えている事も重要な要素だ。

操作系で有名なのは「オリンパス左手思想」であろう。

(銀塩)カメラ操作の基本の3要素は「ピント」「絞り」

「シャッター(速度)」である、OMシステムでは、これらを

すべて左手だけで操作できるように、カメラのマウント部に

シャッターダイヤルを配し、レンズ先端部に絞りリングを配置

するという方法である、これにより、右手はカメラを支える

事と、シャッターボタンを押すことだけに集中できるという

コンセプトだ。

現代のデジタル時代では、撮影において色々と操作しなければ

ならない項目が増えているので、左手思想は有効では無い。

そこまで新しい事を言わないまでも、絞り優先での撮影が

一般的になった1980年代以降(OM-2NやOM-4の時代)には、

左手シャッターダイヤルの必然性は少なくなってきていた。

すなわち操作性や操作系については、その時代のハードウェアの

特性や、あるいは撮影技法などによっても変化していくという

事なのだが、まあ、とは言え、OM-1の時代におけるマニュアル

露出制御においては「左手思想」というのは優れたコンセプト

であったと思う。

標準化については、例えばモータードライブは、OMシリーズの

ほぼ全てで共通で使用できる事など、ボディにおける標準化の他、

レンズにまでも標準化が進められていた。

例えば、OMズイコーは、各焦点距離でf2級の大口径レンズと

f3.5級の小口径が同時にラインナップされている事がある。

その際、小口径のフィルター径は、たいてい49mmΦであり、

大口径の方は、ほとんど55mmΦなのだ。これによりレンズを

複数所有した場合でも、特殊フィルター等の共有が容易だ。

1970年代、ニコンもできるだけ多くのレンズを52mmΦでそろえ

ようとしていた節があったが、少々無理があった様子だ。

当時のそれ以外のメーカーに至っては、そうした標準化の思想は

殆ど無く、フィルター径はバラバラだし、カメラボディの

アクセサリー等も、機種毎にほとんど共通性は無かった。

現代でもなお、このあたりの標準化は行き届いてはいない、

まあ、レンズなりボディなりの性能を最大限に発揮する、という

名目においては、標準化や共通化は無理だ、という風に言われれば

それはそうなのだろうが、じゃあ、OMシステムは標準化した事で

それぞれの性能を落としたか?と言えば、そんな事は無い、

カメラもレンズも高性能であるのはまず当然なのだ、その上で、

様々なユーザー利便性を意識したコンセプトを持っているのだ。

これらの事から、当時のオリンパスの先進性が見て取れると思う。

OMズイコーは21mmから180mmまでのレンズで、

マクロも含め、すべてを開放f2で揃える事が可能である、

これもまた驚異的に凄い。

---

さて、今から40年も前のオリンパスOMシステムの凄さが、

多少なりともわかって貰えたところで、今回のZUIKO 100/2

の話に戻ろう。ここまで OMシステムについて解説しながらも

何枚かの写真を載せているが、OM100/2の描写力については、

現代においても何ら不満は無い。

100mm/f2級というレンズは、MF・AF問わず、他社にも多く

存在している、しかし、このクラスのレンズの性能差は機種毎で

大きく、極めて優秀なレンズもあれば、まあ普通、という性能の

物もある。

そもそも銀塩時代では、フィルムの種類を選んでしまえば

カメラはただの箱である、描写力は、あとは100%レンズの

性能に依存するしかなかった訳だ。銀塩時代末期においては

カメラ本体のAF精度とか露出(AE)精度とかをうんぬん言って

いた時代もあったが、それとて、MFやマニュアル露出で撮るので

あれば差は無く、極論してしまえば、銀塩カメラなんて皆一緒で

あるとも言える。

デジタル時代はさらに状況が変化している、レンズの性能が

重要とは言っても、実際には画像処理エンジンで、大きな差が

出てしまうし、ユーザーに解放されている設定も、シャープネス

彩度、コントラストといった、ごく基本的なものから、WBの

微調整やら、Dレンジ制御やら、はてはエフェクトまで、いくら

でも調整が可能となっている、したがって、銀塩時代のレンズ

評価項目である、解像度やコントラスト、色味等のほとんどは

無効であり、さらに言えば、マイクロフォーサーズ機のセンサー

サイズは35mm判銀塩の1/4の面積しか無い、このためレンズ

周辺の様々な収差は、すべてカットされてしまうのだ。

結局、どうにもならないのは、フレア、ゴーストやボケ質だけだ、

これらばかりは、カメラの画像処理エンジンやPCの画像編集

でも解決できない。

OM Zuiko100/2の話が殆ど無いのだが(汗)

文句のつけようが無いので、書く事もほとんど無い・・

中古の玉数は、現在極めて少なく「時価」であろう。

私は2000年代に入ってから、35000円と、性能からすれば

安価な価格で入手していたのだが、まあ、価値的な感覚で

言えば、5万円程度が妥当なレンズだと思う。

さて次のシステムは、本格派のZUIKOとはがらりと変わって、

カメラはトイレンズ母艦のNEX-3

レンズは、KENKO MC 85mm/f2.5 ソフトレンズだ。

本シリーズ記事でのソフトレンズの紹介は「キヨハラ VK70R」

「ニコンおもしろレンズ工房ふわっとソフト」に続いて3本目で

あるが、ソフトレンズでいつも思うのは、ピント合わせが

困難であるという事だ。勿論、ほとんどのソフトレンズはMFだ、

皆、いったいどうやってピントを合わせているのだろうか・・?

いったい、元々こういう写りなのか?ピンボケなのか?

そのあたりが良く判定できない(汗)

いつもその問題が気になっていたので、今回、NEX-3を

持ち出したのは、その優秀なピーキング機能を使えないか?

という実験の意味もあった。第11回記事の際に、ピント合わせが

困難なLENS BABY 3Gを使った時、NEX-3のピーキングが

効果的であった事も理由だ。

ピーキングと言う機能は、ミラーレス機特有の機能であり、

撮像素子で取得した画像に対し画像処理での輪郭抽出を行う。

輪郭抽出は、空間微分フィルターを用い、1次のグラディエント

オペレーター型のフィルターであれば、ロバーツとか、ソーベル、

キルシュ等という計算方法がある、2次であればラプラシアンが

代表的であろう。いずれも計算は掛け算と足し算だけで、単純で

あり、いちいちソフト的に計算せずとも、画像処理エンジンの

LSI上のコアとしてハードウェア化が容易だ。

だが、これらの微分輪郭抽出フィルターは、輪郭、すわなち

輝度差がある部分がはっきりしていないと、計算をしても

そこが輪郭だとは判定できない、なので、元々ピントをボヤかす

ソフトレンズでは、ピーキング機能はほとんど無効なのだ。

よく考えればそれは当然の話なのだが、実際にやってみて、

効くか効かないか実験するスタンスは非常に重要であろう、

カメラを作っている人達でも実際にソフトレンズをつけて、

ピーキング機能を試してみた人が果たして居るであろうか?

ピーキングも効かない、NEX-3の貧弱な背面モニターでは

ピントはわからない、そして、恐らくは、仮にNEX-7の強力な

EVFを持ち出したとしても、やはりピントはつかめないであろう、

元々236万ドットタイプのEVFは、画像は綺麗だがピントの山は

つかみにくいのだ。

ならば果たしてどうやってピントを合わせるのか?

そこがミラーレス機+ソフトレンズでの最大の課題である。

1つの解決手段は、まず以下を見て欲しい。

この MC 85/2.5 SOFT には、開放f2.5から、f4までの

間に3つも絞り値がある、これは、f2.8,f3.2,f3.5に相当する

と思われるが、これは実は露出の厳密な制御の目的ではなく、

ソフト量の調整なのだ。

ソフトレンズのソフト量はレンズの球面収差を利用したもので

この収差は絞ると解消する、すなわち絞り値でソフト量が

減るのだ、だったら、絞ってしまえば、ソフト効果は無くなり、

目視でもピーキングでもピント合わせは容易になる。

けど、それだと何だか面白くない、撮影時にいちいち絞りを

開けたり閉じたりしてピント合わせをするのは辛気臭い。

まあ、ロシアンレンズによくあるプリセット絞りであれば、

その機構を逆用して、絞った状態と開放状態を瞬時に切り替

える事ができる、しかし、そのためにはレンズ自体にその機能

を持たなければならないので、このレンズでは無理だ。

だったら、絞り機構内蔵型マウントアダプターではどうか?

これは試してはいないが、恐らく無理であろう、レンズ本体の

収差でソフト化した光束を後玉以降の絞りで遮ってもソフト

効果はあまり低減しないかも知れない。

結局、ミラーレス機とソフトレンズの組み合わせでは、

ピント合わせの苦労は、なくならないという事だろうか・・

そういえば、銀塩時代のミノルタ AF100/f2.8SOFTと、

キヤノン EF135mm/f2.8SOFTではAFを実現していた、

いったいどうやってそれが可能となったのだろう?

ミノルタ版は今でも所有しているので、いずれ色々と試して

みるとするか・・

KENKO MC 85mm/f2.5の相場だが、私は1990年代に

16000円で購入したが、これは高すぎた(汗)

現在では玉数は少ないが、発売期間が長いために、皆無という

訳ではない、あれば1万円以下というのが妥当な相場であろう。

----

さて、次のシステム

カメラは RICOH GXR

レンズ(ユニット)は、S10 24-72mm/f2.5-4.4 である。

(以下S10)

シリース第17回記事で、X-E1とFUJI XF56/1.2APDの紹介を

した際、AFの精度が悪くピントが合わない、と書いた。

そして、その際、もっと合わない機種として、K-01やGXRがあると

書いたのであるが、GXRでもA12シリーズより、S10は少しまし

だったようにも思うので、もう一度、AFのピント精度を中心に

テストをしてみよう。

遠距離被写体、これは合う。

GXRユニットのS10のSというのは、1/1.7型撮像素子を示す。

1/1.7型は、A12のAPS-Cサイズ素子の約1/9の面積しか

無い。被写界深度の計算で許容錯乱円のサイズが3倍ほど

異なるので、要はA12よりもS10の方が、ピントも合いやすく

なる計算だ。

その後も色々試してみたが、S10だから全ての条件でGXRの

A12よりピントが合いやすいか?あるいは、GXR+S10は、

他のミラーレス機に対してどうか?という視点であったのだが、

実際の感覚からすれば、やっぱ、S10を使ったとしても、

GXRはピントが合わない。

前回紹介記事で、S10は直感的に「マクロが良さそうだ」と

近接撮影ばかりしていたので、ピントが良く合う印象だったのだが、

今回も近接撮影でマクロに切り替えると、第17回記事で説明した

ようなピントステップの近距離レンジへのシフトが起こるのであろう、

そこでのステップへの合致度は高く、すなわちS10は、マクロで

撮ればかなりの確率でピントが合うという事になる。

ただ、やはり中遠距離ではS10はピントがだめだ。合わない事

にイライラしていたら、せっかくのGXRのシステムが使いにくい、

使えない、という評価となり、最悪は休眠してしまう、そうは

したくないので、より多く撮って、S10の長所を見出していく

必要がある。

結局のところ、ミラーレス機で遊ぶというのは、

撮っていて面白いかどうか、楽しいかどうか、という点が

一番重要なのだと思う、ピントが合いにくいのであれば、

それはそれとして、面白い部分を探していくことだと思う。

GXRは古いカメラなのでエフェクトなどはほとんど使える

ものは搭載されていない、ただ、露出補正やらAEロック

やらのカメラとしての基本機能の操作系は非常に充実して

いるので、そういう部分を使って撮れば良いわけだ。

エフェクトに頼らずとも個性的な写真は撮ることはできる。

マクロ撮影はさすがに強い、A12の50/2,5マクロよりも

良くピントが合うくらいなので、S10をマクロ専用として

A12 50/2.5を中遠距離の標準レンズとして使い分ける

方がストレスが無くて良いかも知れない。

S10とGXRのセットは、現在の中古相場では2万円を

切ってくる。GXRの弱点ばかり見てしまうと使いにくい

システムかも知れないが、まあ描写力という点では、

どのユニットも十分使える性能なので、そのあたりを上手く

活かせれば、さほど高い買い物という訳でもないであろう。

----

さて、次は今回のラストだ。

カメラがX-E1、先般のAPDでAF精度の面でちょっと悪印象が

あったので、今回は、MFレンズを使ってMF操作系を実践して

みよう。

レンズは、ニコンAi45mm/f2.8Pである、Pという名称は

CPU内蔵レンズという事で、MFレンズでありながら、

ニコン銀塩AF時代の一眼レフ、デジタル一眼レフにおいても、

ボディ側ダイヤルで絞りを操作でき、露出計も当然動作する。

このレンズを見ると、不愉快な体験を思い出す、このレンズの

発売は2001年11月であったのだが、当時としては久しぶりに

MFの単焦点レンズがニコンから発売されるという事で、

発売前に予約、発売当日に大阪のカメラ店に買いにいった。

普段行かない(常連で無い)カメラ屋だったのだが、店員は

店「さて、どの番号にしますか?今だったら10本よりどり

みどりですよ」

と聞いてくる。

匠「はあ?シリアルナンバーですか?どれでも良いですよ」

店「あれ?転売されるのではないですか?」

匠「いえ、使い倒します(怒)」

常連客として通っていた店であれば、こういう聞かれ方は

されなかった事であろう、私が、実際にカメラやレンズを

使うマニアであり、コレクターや投機目的では無い事は

知っているからだ。

この話には説明が必要だろう、1990年代後半、中古カメラの

第一次ブームが起こり、特にパンケーキと呼ばれる薄型の

レンズは極端に人気が高かった、ニコンではパンケーキは

1969年発売の「GNニッコール」(以下GN)しか存在していない。

(E50/1.8も準パンケーキだが、そちらは人気がなかった)

GNは操作性と描写力に課題があり、実用的には使えるレンズ

ではなかったが、レアである事からニコン党の間で大変高価で

取引され、中古価値的には数千円のものが、5万、7万、10万

と相場がつりあがっていった。

ただ、その後、パンケーキブームは去ったのだが、その1つの

引き金ともなったのが、パンケーキブームをあえて知って開発

を行ったと思われる、このAi45mm/f2.8P である。

私は、純粋に、この新型パンケーキが欲しかったのであり、

投機目的でもレア品集めでもなかったのだ。それにここで

新製品が出てくれば、GNの狂乱も収まると予想していたし、

だいいち2001年当時では、先端を走っているマニアの間では

すでにパンケーキブームは収束していた。その店員や、GNに

群がるニコン党は、レンズや中古市場の事がわかっていない、

と、当時の私は思った。

同じ情報に飛びつき、いつわりの流行に踊らされ、しかも流行

遅れだ、そういうのと一緒にされた、という不愉快なやりとりの

中で購入したこのAi45mm/f2.8Pは、まさしくいわく付きであった。

レンズの基本性能は銀塩時代から知っている。

従来のテッサー型の45mm/f2.8は、最短撮影距離が60cm

であったのが普通の所、このレンズは、最短を変形ガウス型

標準レンズと同様の45cmまで縮めることに成功している。

テッサー型での焦点移動は存在するが、被写界深度内なので

気にしない。開放近くでボケ質の破綻が起こるが、それも回避の

術はある。

しかし、なんだか様子がおかしい・・

絞りを変えようとしても、ほとんどX-E1のEVFやモニターに写る

被写界深度は変わらないではないか、X-E1のMF操作系に何か

特別な事があるのかと思い、一瞬プレビュー操作が必要か?と

疑ったが、何の電子接点も持たない Ai→Xのアダプターを

使っているのでそんなはずは無い、ならば故障か?

アダプターを外して確認する。絞りが開放から2段階、f5.6まで

しか絞れない、これは故障(絞りネバリ)だ。

まあオールドレンズや長く放置したレンズでは良くある話だ、

応急措置としては、絞り操作や絞りレバーを数百回カチカチと

動かす事で、固くなっている部品が、ちゃんと動いて絞られる

ようになる事もある。

それでも直らなかったら修理か、諦めてそのまま使うか、元に

戻らない事を覚悟の上、自分で分解修理をするかのいずれかだ。

歩きながら、絞り環をカチカチとずっと動かしつづける、摩擦や

手の体温で、温度が上がると絞りの固化している油分が溶けて、

復活する事もよくあるのだ。

まあ、本格的な対応は帰宅してから行うとしよう。

先日もアダプター使用時に、重量級のレンズを装着したため、

アダプター内部のネジが緩んでカタカタ言い出した事があった、

一応精密ドライバーはいつも持ち歩いているけど、この修理は、

アダプターマウント面の細かいネジをすべて外し、さらに、

いくつかの細かい部品を無くさないように注意しながら、

内部のネジを締める必要がある。

これは屋外でやるような応急修理ではない、絶対細かい部品を

無くしてしまう。

だから、カメラ類の調子が悪くなった時でも、慌てず、できる

だけ現状維持をしながら、家に帰ってからちゃんと落ち着いて

修理なり対応を考えるのが良い。

だいたい、沢山の古いカメラやレンズを使っていれば、常に

いくつかの機材は調子が悪い、といった状態になるのは当然だ、

そういう事に遭遇する経験を積めば積むほど、慌てずに冷静な

対応が出来るようになる。

まあ、しかし、購入時点から、ちょっと因縁のあったレンズだ、

私が気に入らない、と思っていることも、間接的に影響がある

のだろう、気に入らないから滅多に使わない、滅多に使わない

から故障もするのだ、使い続けている機材はあまり壊れることも

無い、機械というのは、たいてい皆そういうものだ。

絞りがf5.6までしか絞れない事で、撮影時の当面の問題は、

このレンズの開放近くでの「ボケ質破綻」だ。

まあでも、撮影距離、背景距離、背景の絵柄等、の条件を

変更する事でぎりぎりの状態で回避はできそうだ、

けど、絞り値が自由にならない事で、ずいぶんと制限を

受けることは実感した、まあそれも経験であろう。

しかし、X-E1の絵作りはたいしたものだ、ローパスレスとか

そういう特徴以前に、カラーのバランスが良い。

いちおうFUJIのカメラであるので、ベルビアモードに設定

するのは基本であろう、銀塩時代の色感覚で撮る事ができる。

画像処理エンジンの内部パラメーターは、数百、いや優に

1000は超えるであろう、そういう多数の内部パラメーターを

メーカーの技術者は適正に、あるいは意図を持って調整して、

そのメーカー独自の絵作りを実現する。

製品の基本性能上は現代ではメーカー間の差異は無い、

けど絵作りや操作系においては、カメラの設計コンセプトや

ノウハウであったり、開発者が写真を撮るという事をどこまで

理解しているかで、大きな差が出てしまうポイントだ。

X-E1の絵作りは良いが、アダプター使用時の操作系は決して

褒められたものではない、例えばだがMFに切り替えないと

ピーキングが出てこない(アダプター利用時は、MFに切り替え

ればそれで良い)ピーキングのレベルと色は調整できない。

さらに背面モニターではより強くピーキングが判別できるが、

EVFではほとんど出ない。

まあ、背面モニターは46万ドット(480x320x3色)なので、

グレースケール化した約15万画素の画像に、1次空間微分の

計算をしたとして、1フレーム毎に15万x8回の積和計算が

必要だが、EVFは、236万ドット(1024x768x3色)なので、

計算量は一挙に5倍に増加する。なにかしらピーキングの計算

を簡略化しないと間に合わないかも知れない、例えば解像度を

落として、適当に間引いて計算する等だ。

ただそういうのは技術者の理屈だ、ユーザーの立場から言えば

EVFであってもモニターであっても、同等の性能でピーキングを

実現して欲しい、そうでないとMFでのピント合わせが出来ない。

ピーキングの精度がどうも怪しい、合っていると表示される

場合でも、なんだかピンボケしている場合がありそうだ、

おまけにシャッターボタンを半押しするとピーキング機能が

無くなる、これはシャッターを切るギリギリまで機能を動作

させておかなければならない、何故ならば、MF時は半押しで

AEロックして構図を変更するからだ、構図変更後のピーキング

が見えないとピントが不安になる。この仕様は不満である。

そして最悪なのは、拡大操作系だ、絞り調整用ダイヤルを

プッシュすると拡大操作が出来る、これはMF設定時のみの

操作であり、AFレンズでは、せっかくファームアップで

AF+MF機能(ヘリコイドを廻すと瞬時にMFになる)が搭載された

のに、この操作が出来ない、X-E1のボディ前面の操作しにくい

場所にあるレバーをいちいちMFに倒さないと拡大操作が出来ない。

これはNGだ。

まあ、MFで使ったとしよう、ダイヤルをプッシュして拡大

モードにした、次に拡大枠を移動するのが普通の操作だが、

何とこの時、カメラ背面の左下隅にあるAFモードボタンを

押さないかぎり、拡大枠の移動が出来ない。カメラを構えて

操作したらわかるが、左手がその位置にあるため、この操作

はカメラを構えたままでは困難だ、したがって一旦構えを

解いて、ボタンを操作しなければならない。

さらに言えば、ここから操作系を一旦キャンセルし、再度

プッシュ操作をしないと変更した位置が拡大に反映されない。

こんな操作をしていたら、構図決めもピント合わせもすべて

御破産(ごわさん)である。

写真を撮らない人が操作系を決めているとしか思えない。

まあ、X-E1にも長所もあり、短所もある。苦手な部分は

回避して使えば良いだけの話だ、それがアダプター遊びの

根幹だと思う。

さてもう文字数が限界だ、次回記事に続く。