「最強レンズ選手権」の最終(?)リーグ、85mm級レンズ

の対戦記事、今回が決勝戦となる。

![_c0032138_20135932.jpg]()

85mm級レンズを紹介(対戦)して行く。

最初に注意点だが、5本中、2本は現代において入手が

困難または不可能な、レアものレンズである。

また、1本は85mmではなく、少し焦点距離が外れている。

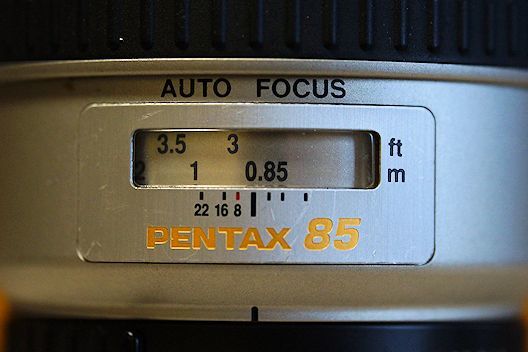

それと、上写真はsmc PENTAX-FA ★ 85mm/f1.4 (IF)

である。このレンズは悪い性能では無いが、残念ながら

今回の85mm編B決勝、決勝のいずれにもノミネートから

外れてしまった。まあ、厳しく言えば個性が無いのだ。

ただ個人的には嫌いなレンズでは無いので、本編では

紹介できないが、タイトル画像として掲載しておく。

----

では、まずは最初の85mm決勝進出レンズ。

![_c0032138_20135936.jpg]()

レンズ購入価格:70,000円(中古)(以下、SP85/1.8)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された、高描写力単焦点AF中望遠レンズ。

手ブレ補正内蔵は、85mmレンズとしては初だと思う。

![_c0032138_20135961.jpg]()

補正が良く行き届いている。実用上での描写力的な

欠点は殆ど見当たらず、個人DB上での「描写表現力」の

評価は5点満点となっている。

また、開放F値を(F1.4等に)欲張らない事により、

収差低減による描写力の向上に加えて、被写界深度の

深さにより、ピント歩留まりが向上していて、実用的

撮影において安定感と安心感が高い。

![_c0032138_20135960.jpg]()

85mm(級)単焦点レンズを所有しているが、実用的な

撮影に使えるのは、このF1.8級がベストバランスである、

という経験的評価を下している。

F1.4(F1.2)級は、ピント歩留まりが悪い事と、

描写力的な甘さも目立ち(特に、旧型のプラナー系の

設計の場合)なかなか使い難い要素がある。

こうした理由から、最も実用的な(AF版)85mmレンズ

として、銀塩時代にはNIKON AiAF85mm/f1.8を使用、

デジタル時代にはPENTAX-FA77mm/f1.8 Limitedを

愛用していたが、さすがにそれらは発売からの年月

が経過し、周囲の新型レンズに見劣りしてしまう

「仕様老朽化寿命」が来ている状況であった。

本レンズの主要な購入目的は、その超名玉である

FA77/1.8の代替利用である。最新設計であれば、

まだこれから15年や20年は使用できるだろうからだ。

目論見は上手く嵌り、本SP85/1.8は、実用的85mm級

単焦点として、趣味撮影から実用撮影まで汎用性が

とても高い。

![_c0032138_20140807.jpg]()

「プチ三重苦」レンズである事だ。

発売から時間が経ち、少しづつ中古相場も下がって来て

いるので、もし5万円台とかで購入できるのであれば、

コスパはかなり良い。

なお、高性能な85mm(級)レンズであっても、周辺

画質の低下を嫌って(=あえて85mmの画角には拘らず)

APS-C以下機で撮影するケースもこれまで多々あったが。

本SP85/1.8は、そんな軟弱なレンズでは無いので、

フルサイズ機を使用してフル画面で撮っても十分だ。

---

では、次の85mmレンズ。

![_c0032138_20140804.jpg]()

レンズ購入価格:115,000円(新品)(以下、NP85/1.4)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

2002年発売のCONATX Nマウント専用AF中望遠レンズ。

初代CONTAX (RTS) Planar T* 85mm/f1.4(1975年)

から、実に27年ぶりにリニューアルされたレンズだ。

その初代RTS Planar(85)は、ユーザー層に「神格化」

された程の(名?)レンズだ。

ただ、その「神格化」の理由の大半は、西独(当時)の

ビッグブランドであるCONTAXが、国産になった、という

点でのセンセーショナルな出来事から来るものであり、

多くのユーザー層や市場関係者等は「ツァイス」の色香に

惑わされてしまい、当時、正しく、そのレンズの評価が

出来ていたのかどうか? 非常に疑問である。

事実、初代RTS Planar(85)は、後の時代に中古市場

に溢れかえった。評判を聞いて買ったは良いが、皆、

上手く使いこなせなかった訳だ。

RTS Planar(85)が、いくつかの弱点を抱えるレンズで

ある事は、本ブログでは何度も何度も説明しているし、

初代RTS Planar(85)の外装リュニューアル版である、

COSINA Zeiss Planar T* 85mm/f1.4(2006年)の

紹介記事(多数ある)では毎回のように詳細を書いている。

よって、その系列レンズは、本85mm選手権ではB決勝と

決勝戦にはノミネートされなかった。

まあ、すでに約50年も前の設計のオールドレンズだ、

現代レンズとは、あらゆる面で比較にならない訳だ。

ちなみに、RTS Planar(85)を買うのであれば、前記事

85mmB決勝戦にノミネートされた「七工匠55/1.4」を

買う方が、リーズナブルである。

そのレンズは、プラナー系85mmの3分の2スケールダウン

ジェネリックであり、同等の換算画角で同等の写り、

おまけに、プラナー系85mmの弱点の多くをシステム的

に解消しており、おまけに中古で1万円強程度と安価だ。

そちらを買えば十分だと思うし、私は、気にいったので

当該レンズを異マウントで2本所有している。

![_c0032138_20140889.jpg]()

弱点を解消している優秀なレンズだ。

だが、「CONTAX Nシステム」は、様々な悲運により、

商業的に大失敗してしまい、結果的に京セラCONTAX

のカメラ事業からの撤退(2005年)を招いてしまった。

(参考記事:銀塩一眼レフ第24回CONTAX N1編)

なので、現代においては、この希少な本NP85/1.4を

入手する事は不可能に近いし、仮に入手できたとしても、

現代のシステム(カメラ)環境では、このレンズを、

まともに使用する事すら無理だ。

あまり褒めると「どうしても入手したい」という不幸な

ユーザーが出てくるかも知れない。何が不幸か?と言えば

もう既に本レンズは希少価値から、投機対象商品となって

しまい、プレミアム価格化している。さらにこれ以上に

高価になってしまうと、元々10万円以下程度の実用価値

でしか無い本レンズなので、コスパ評価点は0点にまで

下落するだろう、これでは、まったく意味の無い買い物と

なってしまうからだ。

「入手不能につき非推奨」、これしか言うべき事が無い。

---

では、3本目は、85mm級レンズだ。

![_c0032138_20140830.jpg]()

(注:変母音記載は省略)

レンズ購入価格:122,000円(新品)(以下、MAP65/2)

使用カメラ:SONY α6000(APS-C機)

2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF準中望遠

1/2倍マクロレンズ。

α7等のフルサイズ機で使わないのは理由があり、

最大撮影倍率の不満や、重心バランスの課題からだ。

「これらを解消するには、α6000系やNEX-7が母艦として

適正である」という評価を下しているので、今回もAPS-C

機での利用だ。(レンズマニアックス第10回記事でのみ、

フルサイズ機に装着している)

![_c0032138_20142516.jpg]()

のはどうか?とも思うが、まあでも、50mm選手権に

出るべきレンズでも無いであろう。

本レンズは、やはり「中望遠」にカテゴライズされると

思うし、APS-C機で使うならば、なおさらである。

まあ、仮に「70mm級選手権」というのをやったとしても、

一応、出場レンズは揃えられるとは思うが、ちょっと

マニアックすぎる焦点距離だ、それはいずれ「特殊レンズ

超マニアックス」シリーズ等で機会があれば実施しよう。

さて、描写表現力の高いレンズである。特にコントラスト

特性の鮮やかさは特筆すべきであり、「ツァイスっぽい」

とも言う事ができると思う。

Eマウント専用機なので、EVFで映像を見る事となるが、

EVF越しでも、「良く写りそうなレンズだ」という感覚を

明確に得る事が出来る。

銀塩時代の一眼レフの光学ファインダーでも、稀に

そうした「写りそうな雰囲気」を得られるレンズは

存在し、具体的には、CONTAX Planar 100mm/f2や

PENTAX-FA77mm/f1.8 Limited等が、そういう特徴を持つ。

しかし、ミラーレス機のEVF越しで、「写りそうな雰囲気」

を持つものは非常に稀であり、私は「EVFでは、そうした

空気感はわからないのだろうか」と、ずっと思っていたが

本レンズは、その事を初めて意識させてくれたレンズ

だったかも知れない。

![_c0032138_20142524.jpg]()

旧来(2000年代)のフォクトレンダーブランドのレンズ

では、あまりそうした特性があった記憶は無い。

だが、2006年よりコシナは「カール・ツァイス」の

商標使用権を獲得し、ツァイス銘でのレンズを多数生産、

これを本家カール・ツァイス社にも供給している次第だ。

(=ツァイス社のWebページには、コシナ製のレンズが

ずらりと並んで紹介・販売されている)

そこから約10年、多数のツァイス銘レンズを設計製造

した事で、そうした「ツァイスっぽい」高コントラスト

特性のレンズ設計コンセプトが板につき、それが

フォクトレンダーブランドの描写力コンセプトにも

伝播したのだろう、と推測している。

----

余談だが、私は、昔、電子楽器メーカーに居たのだが、

そこでは月に一度、「新製品検討会」と称して、役員や

開発リーダー、営業等の主要なメンバーが100名くらい

一堂に会して、新製品の「音」についての会議を行う。

その話を、他分野の技術者等に話すと、たいてい

技「100名とかは、多すぎるのじゃあないの?」

という疑問点が出るのだが、そういう事は無い。

そこでの新製品の「音」は、主要メンバー全員が耳で聞き、

そこから細かい意見が出る。例えば「もっと艶っぽい音に

して欲しい」とか「太い音が必要だ」「繊細さが欲しい」

といった、全て「感覚的」な意見である。

そう、「音」とか「絵作り」とかいった、感覚的な要素

を大きく伴う開発作業は、技術者が1人で決める訳には

いかないし、そのメーカー独自の「色づけ」「雰囲気」

等も、市場戦略的に極めて重要なのだ。

だから、そうやって主要な社員が全て一堂に会して

同じ「音」を聴き、その方向性を調整しつづければ、

いずれ、そのメーカーの「独自の音」というものが

出来上がっていく。

レンズの光学設計もしかり。

開発業務の実態がわかっていない人達は、例えば

「設計基準」という一般用語を用いて、「それは近接時と

遠距離のどちらかに描写力の主体を置く事だ」という

狭い解釈をしているのだが、「設計基準」や「設計要件」

には、言葉どおりに解釈すれば、実際には数十から数百の

項目があり、それらの中には数字で表せない(上記の

「音色の傾向」のようなもの)も多々存在する。

また、開発の業務は常に「トレードオフ」の選択であり、

例えば、開放F値を明るくすれば収差が増えて画質が悪くなる、

あるいは解像力を高めれば、ボケ質が悪化する、等である。

このあたりの、どちら(どこ)を主眼に優先するのかは、

技術者単独では決定できない場合も多く、そんな場合に

上記のような「描写傾向の品評会」を開催し、企業の主要

メンバーで、その方向性を決定するのが良いであろう。

それを繰り返すと、だんだん「メーカー独自の描写傾向」

というものが出てくる。

それは、そうする事が望ましいが、銀塩時代から現代に

いたるまで、それを恒常的に行っていたメーカーは少ない。

一時期のNIKON、CANON、OLYMPUS等で、それが行われ、

その時代の交換レンズ群の描写傾向が揃っていた事は

あるが、また時代が過ぎれば、レンズ個々にバラバラに

なってしまったケースも良くある。

恐らくだが、優秀な開発リーダーが存在する時代には、

その「標準化思想」が、技術者全員に伝播して、全社的に

それが行われるのであろうが、いつまでも同じ技術者が

リーダーシップは取れない。時代は変わり、技術も変わり

人は歳を取る。だから、また別の時代では、そういった

標準化思想が無くなってしまうのだろうと思われる。

![_c0032138_20142508.jpg]()

した独自の「描写傾向」が出てきた風潮は歓迎すべき

方向性だ。そして、その描写傾向もまた、個人的には

悪く無いと思っている。

ただまあ・・ その結果としてなのか、近年のコシナ製

レンズは、レンズ構成が複雑化し、大きく重く高価な

「三重苦」レンズとなってしまっていることが、まさしく

「玉にキズ」であろう。

高価な値段を許容でき、これらの描写特性が好みで

あるならば、近代の「アポランター」系レンズは

悪く無い。 そのあたりが理解できない、あるいは、

「MFのレンズだから(技量的に)使えない」とか言って

いる初級中級層には、全く推奨できないレンズとなる。

それから、業務撮影に使えるレンズとも言えない。

まあほとんど、「上級マニア御用達」という感じであろう。

---

では、4本目の85mmレンズ。

![_c0032138_20142590.jpg]()

レンズ購入価格:145,000円(新品)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2002年に限定700本で販売された「幻のレンズ」とも

言える希少レンズである。

ただし、正直言えば、「高性能レンズだ」とは全く

言えないレンズでもある。

滅多に紹介しないレンズでもある。今回はせっかくの

機会なので、本85mm決勝戦にノミネートしておこう。

(まあ、「賑やかし」であるとも言える・・汗)

そして、何故高額なのか? 何故限定発売なのか・・?

その辺の理由を簡単に解説しておこう。

(このレンズに過度な期待と幻想を抱き、高価でも

欲しがる不幸なマニア層を減らす意図もある)

本レンズは、ミノルタが、衝撃的な、初の実用的な

AF一眼レフカメラ「α-7000」(1985年、いわゆる

「αショック」)を発売する数年前に、新規αの

地位を磐石とする為、広角から望遠レンズ迄をズラリ

とラインナップした開発戦略に強く係わるレンズだ。

α-7000よりも数年前に、各社は試作機的AF一眼レフを

発売した事もある。しかし、その交換レンズは専用の

ものが1~2本ある程度で、しかもAF精度・速度的にも

実用範囲以下でしかなかった。

α-7000では、AF精度・速度が実用レベルで、かつ

交換レンズも多数が同時発売となったから、衝撃的で

あった訳で、だから「αショック」と呼ばれた訳だ。

で、α用の多数のAF交換レンズ中、大口径85mmに

関しては、全くの新設計だ。

それ以前のMF時代(MC/MD/NewMD)ではMINOLTAの

85mm(MF)レンズは、F1.7~F2の小口径版が数機種

あったに過ぎない。(しかも描写力は凡庸だ)

新規の85mm/F1.4を、α-7000と同時発売とする為、

そして、αの開始時に市場評価を磐石とする為、

MINOLTA社内では、2つの設計チームが「高性能85mm」

の社内コンペ(設計競争)を行ったと聞く。

まあ、こういうやり方は戦国時代に(羽柴/豊臣)秀吉が

城の補修等をする際に、いくつかの建築チームに分割して

それらを競わせた方式と同様であり、競争心やライバル心

により、仕事が早くなり、効率化する訳だ。

つまり、この時期のMINOLTAは、カメラのAF化と同時に

多数の交換レンズもAF化しなければならなかったが、

それは、きっと、とても忙しい開発業務だったのだろう。

で、社内コンペに勝利したのは、初代MINOLTA AF85/1.4

の設計チームであった。そのレンズは小型軽量でAF動作

に向き、絞りや撮影距離に応じた描写性能のバランスも

優れている(実際に所有していたが、本レンズへの代替

の為、下取りしてしまった→この事はだいぶ後悔した)

そして社内コンペに敗北した設計が、本レンズである。

理由は、「大きく重く高価となる三重苦レンズだから」

というのが、妥当な推測だ。だが、本レンズの方が、

初代AF85/1.4よりも「開放での描写力に優れる」との

判断であったらしい。まあ、大口径レンズの場合は、

例えば球面収差は口径比の3乗に比例して増大するので

一般的な大口径レンズの設計では、開放時の描写力が

劣るのは当然であろう。

恐らく、本レンズの設計思想は、

「これまでのMINOLTAでは無かった、85mmでF1.4の

大口径レンズだ。

であれば、開放時の描写力を優先して設計しよう」

という設計コンセプトであったと想像される。

だが、この「開放のみ優れる」という設計思想では、

当時の最初期のAFアルゴリズムでは、恐らくAF精度が

足りていない。であれば、本レンズのコンペでの敗北は、

技術的・営業的視点からは当然とも言えよう。

そして、このレンズの設計はお蔵入りとなり、設計図

だけが残されたのであろう。

そこから約20年が経過した2000年頃、続くデジタル

時代を見据え、MINOLTAは企業形態の構造改革を迫られる、

そのあたりでKONICAとの経営統合の話は出ていたであろう。

開発側としては、KONICAと合併すると、好きに製品企画が

出来なくなる恐れがある。であれば、まだMINOLTAが健在な

うちに、「あの、お蔵入りとなった幻の85mm/F1.4」を

販売し、MINOLTAの「足跡」として残しておきたい、と

思った事であろう。

これらの状況は一部は推測だが、大きくは間違っていまい。

こうして発売に漕ぎ付けたのが、本AF85/1.4 G D Limited

である。いつまでも継続販売する類のレンズでは無いので、

限定発売となった。

![_c0032138_20143570.jpg]()

直後に予約したが、発売は予定より数ヶ月も遅れた。

もしかすると「今更、本レンズを発売する意義」に

ついて、社内で揉めていたのかも知れない(?)

発表時には価格未定となっていたが、実際に発売された

際に、ちょっと驚いた。確か定価185,000円、税込みで

20万円弱と、とても高価であったのだ(汗)

だが、せっかくの「MINOLTAの記念碑」的レンズだ、

予約キャンセルをする事なく、できるだけ値切って購入

したが、それでも145,000円と、かなり高額であった。

そして描写力だが、「完全なオールドレンズ」であった。

つまり、たいした事が無い(汗)

2000年代、MINOLTAの一眼レフのAFアルゴリズムは15年

間の熟成により高精度にはなったが、それでもピントは

外しやすい。そして噂となった「開放での高描写力」は

やはり20年前での評価水準に過ぎなかった。

この時代での水準からすれば、開放描写は「甘々」だ。

このレンズを購入した際に、初期型AF85/1.4を下取りに

出した事をずいぶんと後悔した。この直後の時代に

MINOLTAはKONICAと合併、さらに数年後にカメラ事業から

撤退してしまい、MINOLTA製のレンズは業者による組織的

買占めにあい、初代AF85/1.4は中古相場3万円→プレミアム

相場化18万円という不条理な状況となってしまったのだ。

(この買占めと相場操作を行った業者とその関連店舗は

判明している。私は、以降、その系列店では1つも機材を

買っていない。勿論これは、ボイコット不買運動である)

また、これを教訓として、本レンズの入手価格145,000円

以上に高額なレンズは、二度と購入しない事と決めた。

そのルールは約20年間守ってきたが、近年においては

カメラ・レンズ市場の縮退(=まったく売れていない)

により、機材の価格は大幅に値上げされてしまっている。

その購入上限金額のルールは、そろそろ緩和しようとも

思っている。

本レンズは入手困難にて、完全非推奨、ましてや当然

投機的商品だからプレミアム価格化してしまっている。

(参考:現在の中古相場は、30~35万円だ)

基本的に、初代AF85/1.4以下の性能であれば、適正な

相場は3万円以下が、コスパ的な妥協点であろう。

----

次は、本決勝戦ラストの85mmレンズとなる。

![_c0032138_20143523.jpg]()

レンズ購入価格:94,000円(中古)(以下、A85/1.4)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2016年に発売された大口径単焦点AF中望遠レンズ。

![_c0032138_20143550.jpg]()

しかし、銀塩時代より、オーソドックスなプラナー系

の設計の85mm/F1.4は、多数購入してきたのだが、

どれもピント歩留まりが悪く、かつ使いこなしが難しく、

そして描写力もあまり好みでは無い。

1980年代以降、AF化やデジタル化が起こっても、

85mm/F1.4の基本設計は約30年間も変わる事が無かった。

各社の多数の85mm/F1.4級レンズを、「このレンズ

ならば、もしかして・・・」と次々に購入した私は

「もう、どれも一緒じゃあないか!」と、急速にその

スペックのレンズへの興味が醒め、2000年代以降、

全く85mm/F1.4レンズの購入をやめてしまっていた。

持っていた85mm/F1.4級レンズも、何本かは売却や

譲渡し、もっぱら「実用的には、85mm/F1.8級だ!」

という発想で、それらにダウングレードしたケース

もいくつかあった。

だが、2010年代、やっとおよそ40年ぶりに、

これまでの旧来設計とは異なる、つまりプラナーや

ゾナー型では無い、85mm/F1.4級レンズが、各社から

ポツポツと新発売され始める。

具体的には本Art85/1.4や、コシナ・ツァイス製品、

さらに近年では、フルサイズ・ミラーレス機用の

85/1.4も各社から出始めている。

これらはコンピューターを用いた光学設計であり、

(ある意味、勝手に)高性能を実現する為に、複雑な

レンズ構成や、異常低分散ガラス、非球面レンズ等を

用いた贅沢な設計をコンピューターは提案してくる。

その結果、大きく重く高価な三重苦レンズとなるが、

2010年代では、スマホ等の普及によりカメラ・レンズ

市場は大きく縮退しているから、(レンズ)メーカー

としては、「凄いレンズ」を作って高付加価値化し、

それを高価に売り、販売数が減少した状況をレンズ

1本あたりの利益(率)の向上でカバーしなくては

ならない、そうしないと事業の継続が困難になる。

だから、コンピューターが提案してくる贅沢な設計は

メーカーや流通市場側は、むしろ「望むところ」であり、

そういう高性能なレンズを高く売りたい訳だ。

ではユーザーはどうするべきか? この「仕掛け」が

わかっているならば「高いから買わない」というのが

最も妥当な選択肢であろう。無駄な出費は避けるべきだ。

しかし、マニア的心情からすれば、およそ40年ぶりに

新設計された全く新しいタイプの85mm/F1.4レンズだ、

いったいどんな写りになるのか? ここに興味や

知的好奇心が沸いてしまえば、それを抑えるのは難しい。

「試しに1本だけ買ってみるかあ・・ もし値段相応の

高性能であれば、コスパ評価は酷くはならないだろう」

と考え、本レンズの購入を行った次第だ。

確かに値段は高い(定価16万円+税)

しかし、冷静に考えてみれば、銀塩時代での85/1.4レンズ

も、それなりに高価であり、殆どが中古でも10万円程度は

していた。

まあ、値段が高いから、その事により、銀塩時代には

85mm/F1.4は「憧れのレンズ」となったり、運よく

それを入手したユーザー層により「神格化」されて

しまった様相もあった。

現代においては、勿論そのように「値段が高いレンズが

必ずしも良く写るとは限らない」というのは常識と

なっているが、昔の時代のユーザー層の価値感覚では

そこまで達観するのは無理であっただろう。

で、そうした銀塩時代での、85mm/F1.4=10万円

という感覚値からすれば、本Art85/1.4の入手価格は

10万円を切っており、「無茶苦茶高価だ」という

状態では無い事に気づいた。

では冷静に評価しよう、

1)本レンズは、銀塩時代の85mm/F1.4級レンズに対し、

どれだけのアドバンテージがあるのか?

2)本レンズは他の10万円級の高性能レンズに対して

優れる要素があるのか?

が論点となる。

まず、1)であるが、これは確実に銀塩時代の85/1.4級

よりも優れている。古い時代のものは、いくつかの欠点

を持ち、それがモロに描写傾向に悪影響を及ぼしたり

そうならないように回避する手法が非常に高度であったり

つまり、何かと、やっかいなレンズであったのだが、

本Art85/1.4には、それが無い。

つまり、多くの撮影状況で安定した高描写力を得る事が

出来る、実用的に合格点を出せる初の85mm/F1.4級

レンズである、と言っても過言では無いかも知れない。

本レンズの「描写表現力」の個人評価点は5点満点。

勿論これはトップクラスの点数であり、約400本の

所有レンズ中、数%程度しか無い上位ランカーである。

![_c0032138_20143556.jpg]()

う~ん、こちらは微妙なところだ。

他の10万円級レンズだが、私の場合、そこまでの値段

を投資するならば、相当にマニアックで個性的な

レンズを選択するケースが多い。すなわち、10万円を

出すならば「一芸に秀でたレンズ」を選ぶ訳であり、

その「一芸」は、他に類するものが無ければ、

それは唯一無二となり、価格の高さの課題は緩和できる

ようになる。すなわち「パフォーマンスが高ければ、

コストが多少高くでも、コスパは良い」という判断と

なり、私がレンズ購入の際に最も重要視する「コスパ」

の評価は及第点となる訳だ。

では本Art85/1.4はどうか? 実は、ここが課題であり、

本レンズには、そうした一芸に秀でた要素が無いのだ。

オーソドックスなスペックで高描写力、おそらくこの

レンズの主要用途は、ユーザー層の全員が全員、

「業務上あるいは重要な用途での人物撮影」となるで

あろう。確かにそういう目的にはベストマッチである。

だが、近年では私は、85mm/F1.4というと、皆が皆、

「美人モデルを雇ってのポートレート撮影」という

評価しか行わない事に、反発する意識が強くなっている。

すなわち、85mm=人物撮影用、という図式は、今から

50年も昔に、メーカーや流通市場が、「交換レンズの

販売を促進する為、レンズ焦点距離別に、主要用途を

設定し、その事をユーザーに啓蒙する(刷り込む)」

という市場戦略を行った事が、歴史的な原因だからだ。

この市場戦略は成功、というか過剰に成功しすぎて

しまった感もあり、そこから50年もの間、ほとんどの

ユーザー層は、「85mmといったら、人物撮影だよね」

という思想を刷り込まれてしまっている状態だ。

これでは、いくらなんでも「ワンパターン」であろう、

一部の専門評価者等では、この状態を「無個性だ」と

嫌って、もう20年以上も前から、85mmレンズを人物

撮影以外の分野で評価していたが・・

残念ながら、そうした評価記事を雑誌やWebに載せても

読者層は喜ばない。「何故、85mmの評価なのに、美女の

写真を載せないのだ? 85mmはポートレート用だろう?」

となってしまう。

雑誌の売り上げがあがらなかったり、Webのアクセスが

増えなければ、それらは販売やビジネスの目的を持つ

メディアであるから、それはまずい事になる。

だからまた、型にはまった「85mmの美女写真」が

ずっと延々と繰り返されてしまう訳だ。

でも、それではレンズの真の性能を説明している事

にはならない。殆どの読者層は、美女を見て、にやけて

いるか、あるいは自分が、その同じレンズを買って、

同様に美女を撮影しているシチュエーションを夢想する

だけであり、機材の真の実力値は、ほったらかしだ。

その風潮は、どこかで断ち切らなければならない、とも

私は思ってはいるが、逆に販売側からすれば・・

実際には、”滅多にそういう機会は無いであろう”

「美女の撮影」のシチュエーションを夢見た、主に男性の

初級中級層が、高価な85mm/F1.4を買ってくれるので

あれば、それはそれで願ったりかなったりだ。なので、

そういう風潮をやめる気配は無い。

まあ、あくまで、85mm/F1.4は「夢を買うレンズ」なのだ。

・・書いていて、なんとなく馬鹿馬鹿しくなってきた、

真実がわかれば、「消費者の負け」が明白だからだ。

消費者側は市場全体の思惑に踊らされる必要は無い。

あくまで消費者は個々の価値感覚を持って、機材の

選択をしたり、それを購入したりする必要がある、

さもなければ、他者の思惑に惑わされるばかりだ。

![_c0032138_20143860.jpg]()

まず「三重苦」は、限界ギリギリのレベルであり、

特に大きさと重さがいけない。全てのレンズは手持ち

撮影が基本であるが、さすがにこのレベルとなると、

疲労の誘発が大きい。持ち運び等のハンドリング性能

全般に劣り、結果的に「エンジョイ度」評価が低くなる。

すなわち、使う事が「苦行」に近いレンズだ。

それでも、なんらかの一芸に秀でた部分があれば、

(例:アポダイゼーションとか、マクロとか)

無理を押して使う気になるが、本レンズは極めて

オーソドックスな85/1.4級レンズであり、本レンズで

なくてはならない、という強い理由は無い。

基本的には、中近距離での人物撮影、しかも業務用途

専用レンズであり、その他の一般的な趣味撮影分野

には全く向かない。

私の評価基準においては、本レンズの85mm決勝戦での

優勝は有り得ない、そういう多面的視点や汎用性に

耐えられるレンズでは無いからだ。

よって、本レンズは、人物撮影等でのピンポイントでの

用途がある、職業写真家層等の専用レンズであると言え、

一般的アマチュア層全般には非推奨だ。

---

さて、ここまでで「最強85mmレンズ選手権」における

「決勝戦」の記事は終了だ。

個人用レンズ評価データベースを参照し、この5本の

レンズに順位をつけておこう。ここでは例によって、

あくまで総合(平均)評価点のみでのランキングだ。

今回も汎用性の高いレンズ群の為、「特別加点」の

適用は無しとする。

1位:4.2点:CONTAX NP85/1.4

2位:4.1点:TAMRON SP85/1.8

3位:3.9点:COSINA MAP65/2

4位:3.8点:MINOLTA AF85/1.4 Limited

5位:3.7点:SIGMA Art85/1.4

う~ん、まずい結果になってしまった(汗)

良く無い理由は2つある、まずは、現在入手不能の

CONTAX N Planar 85/1.4が1位だ。

このレンズと4位のMINOLTA AF85/1.4 Limitedは

現代では入手困難につき、残念ながら失格としよう。

もう1つのまずい理由、これは「B決勝」にノミネート

されたPENTAX FA77/1.8の方が、この決勝戦での

レンズ群よりも高得点である事だ(汗)

FA77/1.8はセミオールドレンズであるし、過去記事

ミラーレス・マニアックス名玉編での優勝レンズで

あるから、あえて控えめにB決勝進出とした次第だ。

まあ、FA77/1.8は「殿堂入り」として、本決勝戦

のレンズ群の点数より高い事は見逃しておこう。

では、失格のレンズを2本減らし、最終順位である。

1位:4.1点:TAMRON SP85/1.8

2位:3.9点:COSINA MAP65/2

3位:3.7点:SIGMA Art85/1.4

この3本の現代レンズは、どれも非常に良く写る。

これらの「描写表現力」の評価点は4.5~5点満点だ。

まあ、だからこそ、この決勝戦にノミネートされた訳

である。

総合(平均)得点が伸びなかった理由は単純であり、

これらのレンズは発売からまだ日が浅く、おまけに

いずれも発売後すぐの段階で新古または新品購入を

していて、そのコスト高から、「コスパ」の評価点が

どれも、とても低くなっている状態だ。

その減点によりトータルの評価点が下がってしまった。

少し時代が進み、中古相場が下落し、5~6万円という

価格帯で買えるならば、コスパ点は、減点状態を解消し

プラス加点となるだろう。そうなれば、これらはどれも、

平均4点以上の「名玉」の資格を得る事となるだろう。

まあ、どれを買っても損や後悔は無いと思う。

あとは、ユーザー側の「目的」次第である。

あまり、85mm=人物撮影、という常識に拘る必要は

無い事は、さんざん記事中で書いてきた通りだ。

----

では、これにて焦点距離別選手権記事は全て終了。

補足編記事等は書かないと思うが、場合により、

また別の形式で「選手権」を行うかも知れない。

の対戦記事、今回が決勝戦となる。

85mm級レンズを紹介(対戦)して行く。

最初に注意点だが、5本中、2本は現代において入手が

困難または不可能な、レアものレンズである。

また、1本は85mmではなく、少し焦点距離が外れている。

それと、上写真はsmc PENTAX-FA ★ 85mm/f1.4 (IF)

である。このレンズは悪い性能では無いが、残念ながら

今回の85mm編B決勝、決勝のいずれにもノミネートから

外れてしまった。まあ、厳しく言えば個性が無いのだ。

ただ個人的には嫌いなレンズでは無いので、本編では

紹介できないが、タイトル画像として掲載しておく。

----

では、まずは最初の85mm決勝進出レンズ。

レンズ購入価格:70,000円(中古)(以下、SP85/1.8)

使用カメラ:NIKON Df (フルサイズ機)

2016年に発売された、高描写力単焦点AF中望遠レンズ。

手ブレ補正内蔵は、85mmレンズとしては初だと思う。

補正が良く行き届いている。実用上での描写力的な

欠点は殆ど見当たらず、個人DB上での「描写表現力」の

評価は5点満点となっている。

また、開放F値を(F1.4等に)欲張らない事により、

収差低減による描写力の向上に加えて、被写界深度の

深さにより、ピント歩留まりが向上していて、実用的

撮影において安定感と安心感が高い。

85mm(級)単焦点レンズを所有しているが、実用的な

撮影に使えるのは、このF1.8級がベストバランスである、

という経験的評価を下している。

F1.4(F1.2)級は、ピント歩留まりが悪い事と、

描写力的な甘さも目立ち(特に、旧型のプラナー系の

設計の場合)なかなか使い難い要素がある。

こうした理由から、最も実用的な(AF版)85mmレンズ

として、銀塩時代にはNIKON AiAF85mm/f1.8を使用、

デジタル時代にはPENTAX-FA77mm/f1.8 Limitedを

愛用していたが、さすがにそれらは発売からの年月

が経過し、周囲の新型レンズに見劣りしてしまう

「仕様老朽化寿命」が来ている状況であった。

本レンズの主要な購入目的は、その超名玉である

FA77/1.8の代替利用である。最新設計であれば、

まだこれから15年や20年は使用できるだろうからだ。

目論見は上手く嵌り、本SP85/1.8は、実用的85mm級

単焦点として、趣味撮影から実用撮影まで汎用性が

とても高い。

「プチ三重苦」レンズである事だ。

発売から時間が経ち、少しづつ中古相場も下がって来て

いるので、もし5万円台とかで購入できるのであれば、

コスパはかなり良い。

なお、高性能な85mm(級)レンズであっても、周辺

画質の低下を嫌って(=あえて85mmの画角には拘らず)

APS-C以下機で撮影するケースもこれまで多々あったが。

本SP85/1.8は、そんな軟弱なレンズでは無いので、

フルサイズ機を使用してフル画面で撮っても十分だ。

---

では、次の85mmレンズ。

レンズ購入価格:115,000円(新品)(以下、NP85/1.4)

使用カメラ:PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

2002年発売のCONATX Nマウント専用AF中望遠レンズ。

初代CONTAX (RTS) Planar T* 85mm/f1.4(1975年)

から、実に27年ぶりにリニューアルされたレンズだ。

その初代RTS Planar(85)は、ユーザー層に「神格化」

された程の(名?)レンズだ。

ただ、その「神格化」の理由の大半は、西独(当時)の

ビッグブランドであるCONTAXが、国産になった、という

点でのセンセーショナルな出来事から来るものであり、

多くのユーザー層や市場関係者等は「ツァイス」の色香に

惑わされてしまい、当時、正しく、そのレンズの評価が

出来ていたのかどうか? 非常に疑問である。

事実、初代RTS Planar(85)は、後の時代に中古市場

に溢れかえった。評判を聞いて買ったは良いが、皆、

上手く使いこなせなかった訳だ。

RTS Planar(85)が、いくつかの弱点を抱えるレンズで

ある事は、本ブログでは何度も何度も説明しているし、

初代RTS Planar(85)の外装リュニューアル版である、

COSINA Zeiss Planar T* 85mm/f1.4(2006年)の

紹介記事(多数ある)では毎回のように詳細を書いている。

よって、その系列レンズは、本85mm選手権ではB決勝と

決勝戦にはノミネートされなかった。

まあ、すでに約50年も前の設計のオールドレンズだ、

現代レンズとは、あらゆる面で比較にならない訳だ。

ちなみに、RTS Planar(85)を買うのであれば、前記事

85mmB決勝戦にノミネートされた「七工匠55/1.4」を

買う方が、リーズナブルである。

そのレンズは、プラナー系85mmの3分の2スケールダウン

ジェネリックであり、同等の換算画角で同等の写り、

おまけに、プラナー系85mmの弱点の多くをシステム的

に解消しており、おまけに中古で1万円強程度と安価だ。

そちらを買えば十分だと思うし、私は、気にいったので

当該レンズを異マウントで2本所有している。

弱点を解消している優秀なレンズだ。

だが、「CONTAX Nシステム」は、様々な悲運により、

商業的に大失敗してしまい、結果的に京セラCONTAX

のカメラ事業からの撤退(2005年)を招いてしまった。

(参考記事:銀塩一眼レフ第24回CONTAX N1編)

なので、現代においては、この希少な本NP85/1.4を

入手する事は不可能に近いし、仮に入手できたとしても、

現代のシステム(カメラ)環境では、このレンズを、

まともに使用する事すら無理だ。

あまり褒めると「どうしても入手したい」という不幸な

ユーザーが出てくるかも知れない。何が不幸か?と言えば

もう既に本レンズは希少価値から、投機対象商品となって

しまい、プレミアム価格化している。さらにこれ以上に

高価になってしまうと、元々10万円以下程度の実用価値

でしか無い本レンズなので、コスパ評価点は0点にまで

下落するだろう、これでは、まったく意味の無い買い物と

なってしまうからだ。

「入手不能につき非推奨」、これしか言うべき事が無い。

---

では、3本目は、85mm級レンズだ。

(注:変母音記載は省略)

レンズ購入価格:122,000円(新品)(以下、MAP65/2)

使用カメラ:SONY α6000(APS-C機)

2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF準中望遠

1/2倍マクロレンズ。

α7等のフルサイズ機で使わないのは理由があり、

最大撮影倍率の不満や、重心バランスの課題からだ。

「これらを解消するには、α6000系やNEX-7が母艦として

適正である」という評価を下しているので、今回もAPS-C

機での利用だ。(レンズマニアックス第10回記事でのみ、

フルサイズ機に装着している)

のはどうか?とも思うが、まあでも、50mm選手権に

出るべきレンズでも無いであろう。

本レンズは、やはり「中望遠」にカテゴライズされると

思うし、APS-C機で使うならば、なおさらである。

まあ、仮に「70mm級選手権」というのをやったとしても、

一応、出場レンズは揃えられるとは思うが、ちょっと

マニアックすぎる焦点距離だ、それはいずれ「特殊レンズ

超マニアックス」シリーズ等で機会があれば実施しよう。

さて、描写表現力の高いレンズである。特にコントラスト

特性の鮮やかさは特筆すべきであり、「ツァイスっぽい」

とも言う事ができると思う。

Eマウント専用機なので、EVFで映像を見る事となるが、

EVF越しでも、「良く写りそうなレンズだ」という感覚を

明確に得る事が出来る。

銀塩時代の一眼レフの光学ファインダーでも、稀に

そうした「写りそうな雰囲気」を得られるレンズは

存在し、具体的には、CONTAX Planar 100mm/f2や

PENTAX-FA77mm/f1.8 Limited等が、そういう特徴を持つ。

しかし、ミラーレス機のEVF越しで、「写りそうな雰囲気」

を持つものは非常に稀であり、私は「EVFでは、そうした

空気感はわからないのだろうか」と、ずっと思っていたが

本レンズは、その事を初めて意識させてくれたレンズ

だったかも知れない。

旧来(2000年代)のフォクトレンダーブランドのレンズ

では、あまりそうした特性があった記憶は無い。

だが、2006年よりコシナは「カール・ツァイス」の

商標使用権を獲得し、ツァイス銘でのレンズを多数生産、

これを本家カール・ツァイス社にも供給している次第だ。

(=ツァイス社のWebページには、コシナ製のレンズが

ずらりと並んで紹介・販売されている)

そこから約10年、多数のツァイス銘レンズを設計製造

した事で、そうした「ツァイスっぽい」高コントラスト

特性のレンズ設計コンセプトが板につき、それが

フォクトレンダーブランドの描写力コンセプトにも

伝播したのだろう、と推測している。

----

余談だが、私は、昔、電子楽器メーカーに居たのだが、

そこでは月に一度、「新製品検討会」と称して、役員や

開発リーダー、営業等の主要なメンバーが100名くらい

一堂に会して、新製品の「音」についての会議を行う。

その話を、他分野の技術者等に話すと、たいてい

技「100名とかは、多すぎるのじゃあないの?」

という疑問点が出るのだが、そういう事は無い。

そこでの新製品の「音」は、主要メンバー全員が耳で聞き、

そこから細かい意見が出る。例えば「もっと艶っぽい音に

して欲しい」とか「太い音が必要だ」「繊細さが欲しい」

といった、全て「感覚的」な意見である。

そう、「音」とか「絵作り」とかいった、感覚的な要素

を大きく伴う開発作業は、技術者が1人で決める訳には

いかないし、そのメーカー独自の「色づけ」「雰囲気」

等も、市場戦略的に極めて重要なのだ。

だから、そうやって主要な社員が全て一堂に会して

同じ「音」を聴き、その方向性を調整しつづければ、

いずれ、そのメーカーの「独自の音」というものが

出来上がっていく。

レンズの光学設計もしかり。

開発業務の実態がわかっていない人達は、例えば

「設計基準」という一般用語を用いて、「それは近接時と

遠距離のどちらかに描写力の主体を置く事だ」という

狭い解釈をしているのだが、「設計基準」や「設計要件」

には、言葉どおりに解釈すれば、実際には数十から数百の

項目があり、それらの中には数字で表せない(上記の

「音色の傾向」のようなもの)も多々存在する。

また、開発の業務は常に「トレードオフ」の選択であり、

例えば、開放F値を明るくすれば収差が増えて画質が悪くなる、

あるいは解像力を高めれば、ボケ質が悪化する、等である。

このあたりの、どちら(どこ)を主眼に優先するのかは、

技術者単独では決定できない場合も多く、そんな場合に

上記のような「描写傾向の品評会」を開催し、企業の主要

メンバーで、その方向性を決定するのが良いであろう。

それを繰り返すと、だんだん「メーカー独自の描写傾向」

というものが出てくる。

それは、そうする事が望ましいが、銀塩時代から現代に

いたるまで、それを恒常的に行っていたメーカーは少ない。

一時期のNIKON、CANON、OLYMPUS等で、それが行われ、

その時代の交換レンズ群の描写傾向が揃っていた事は

あるが、また時代が過ぎれば、レンズ個々にバラバラに

なってしまったケースも良くある。

恐らくだが、優秀な開発リーダーが存在する時代には、

その「標準化思想」が、技術者全員に伝播して、全社的に

それが行われるのであろうが、いつまでも同じ技術者が

リーダーシップは取れない。時代は変わり、技術も変わり

人は歳を取る。だから、また別の時代では、そういった

標準化思想が無くなってしまうのだろうと思われる。

した独自の「描写傾向」が出てきた風潮は歓迎すべき

方向性だ。そして、その描写傾向もまた、個人的には

悪く無いと思っている。

ただまあ・・ その結果としてなのか、近年のコシナ製

レンズは、レンズ構成が複雑化し、大きく重く高価な

「三重苦」レンズとなってしまっていることが、まさしく

「玉にキズ」であろう。

高価な値段を許容でき、これらの描写特性が好みで

あるならば、近代の「アポランター」系レンズは

悪く無い。 そのあたりが理解できない、あるいは、

「MFのレンズだから(技量的に)使えない」とか言って

いる初級中級層には、全く推奨できないレンズとなる。

それから、業務撮影に使えるレンズとも言えない。

まあほとんど、「上級マニア御用達」という感じであろう。

---

では、4本目の85mmレンズ。

レンズ購入価格:145,000円(新品)

使用カメラ:SONY α77Ⅱ (APS-C機)

2002年に限定700本で販売された「幻のレンズ」とも

言える希少レンズである。

ただし、正直言えば、「高性能レンズだ」とは全く

言えないレンズでもある。

滅多に紹介しないレンズでもある。今回はせっかくの

機会なので、本85mm決勝戦にノミネートしておこう。

(まあ、「賑やかし」であるとも言える・・汗)

そして、何故高額なのか? 何故限定発売なのか・・?

その辺の理由を簡単に解説しておこう。

(このレンズに過度な期待と幻想を抱き、高価でも

欲しがる不幸なマニア層を減らす意図もある)

本レンズは、ミノルタが、衝撃的な、初の実用的な

AF一眼レフカメラ「α-7000」(1985年、いわゆる

「αショック」)を発売する数年前に、新規αの

地位を磐石とする為、広角から望遠レンズ迄をズラリ

とラインナップした開発戦略に強く係わるレンズだ。

α-7000よりも数年前に、各社は試作機的AF一眼レフを

発売した事もある。しかし、その交換レンズは専用の

ものが1~2本ある程度で、しかもAF精度・速度的にも

実用範囲以下でしかなかった。

α-7000では、AF精度・速度が実用レベルで、かつ

交換レンズも多数が同時発売となったから、衝撃的で

あった訳で、だから「αショック」と呼ばれた訳だ。

で、α用の多数のAF交換レンズ中、大口径85mmに

関しては、全くの新設計だ。

それ以前のMF時代(MC/MD/NewMD)ではMINOLTAの

85mm(MF)レンズは、F1.7~F2の小口径版が数機種

あったに過ぎない。(しかも描写力は凡庸だ)

新規の85mm/F1.4を、α-7000と同時発売とする為、

そして、αの開始時に市場評価を磐石とする為、

MINOLTA社内では、2つの設計チームが「高性能85mm」

の社内コンペ(設計競争)を行ったと聞く。

まあ、こういうやり方は戦国時代に(羽柴/豊臣)秀吉が

城の補修等をする際に、いくつかの建築チームに分割して

それらを競わせた方式と同様であり、競争心やライバル心

により、仕事が早くなり、効率化する訳だ。

つまり、この時期のMINOLTAは、カメラのAF化と同時に

多数の交換レンズもAF化しなければならなかったが、

それは、きっと、とても忙しい開発業務だったのだろう。

で、社内コンペに勝利したのは、初代MINOLTA AF85/1.4

の設計チームであった。そのレンズは小型軽量でAF動作

に向き、絞りや撮影距離に応じた描写性能のバランスも

優れている(実際に所有していたが、本レンズへの代替

の為、下取りしてしまった→この事はだいぶ後悔した)

そして社内コンペに敗北した設計が、本レンズである。

理由は、「大きく重く高価となる三重苦レンズだから」

というのが、妥当な推測だ。だが、本レンズの方が、

初代AF85/1.4よりも「開放での描写力に優れる」との

判断であったらしい。まあ、大口径レンズの場合は、

例えば球面収差は口径比の3乗に比例して増大するので

一般的な大口径レンズの設計では、開放時の描写力が

劣るのは当然であろう。

恐らく、本レンズの設計思想は、

「これまでのMINOLTAでは無かった、85mmでF1.4の

大口径レンズだ。

であれば、開放時の描写力を優先して設計しよう」

という設計コンセプトであったと想像される。

だが、この「開放のみ優れる」という設計思想では、

当時の最初期のAFアルゴリズムでは、恐らくAF精度が

足りていない。であれば、本レンズのコンペでの敗北は、

技術的・営業的視点からは当然とも言えよう。

そして、このレンズの設計はお蔵入りとなり、設計図

だけが残されたのであろう。

そこから約20年が経過した2000年頃、続くデジタル

時代を見据え、MINOLTAは企業形態の構造改革を迫られる、

そのあたりでKONICAとの経営統合の話は出ていたであろう。

開発側としては、KONICAと合併すると、好きに製品企画が

出来なくなる恐れがある。であれば、まだMINOLTAが健在な

うちに、「あの、お蔵入りとなった幻の85mm/F1.4」を

販売し、MINOLTAの「足跡」として残しておきたい、と

思った事であろう。

これらの状況は一部は推測だが、大きくは間違っていまい。

こうして発売に漕ぎ付けたのが、本AF85/1.4 G D Limited

である。いつまでも継続販売する類のレンズでは無いので、

限定発売となった。

直後に予約したが、発売は予定より数ヶ月も遅れた。

もしかすると「今更、本レンズを発売する意義」に

ついて、社内で揉めていたのかも知れない(?)

発表時には価格未定となっていたが、実際に発売された

際に、ちょっと驚いた。確か定価185,000円、税込みで

20万円弱と、とても高価であったのだ(汗)

だが、せっかくの「MINOLTAの記念碑」的レンズだ、

予約キャンセルをする事なく、できるだけ値切って購入

したが、それでも145,000円と、かなり高額であった。

そして描写力だが、「完全なオールドレンズ」であった。

つまり、たいした事が無い(汗)

2000年代、MINOLTAの一眼レフのAFアルゴリズムは15年

間の熟成により高精度にはなったが、それでもピントは

外しやすい。そして噂となった「開放での高描写力」は

やはり20年前での評価水準に過ぎなかった。

この時代での水準からすれば、開放描写は「甘々」だ。

このレンズを購入した際に、初期型AF85/1.4を下取りに

出した事をずいぶんと後悔した。この直後の時代に

MINOLTAはKONICAと合併、さらに数年後にカメラ事業から

撤退してしまい、MINOLTA製のレンズは業者による組織的

買占めにあい、初代AF85/1.4は中古相場3万円→プレミアム

相場化18万円という不条理な状況となってしまったのだ。

(この買占めと相場操作を行った業者とその関連店舗は

判明している。私は、以降、その系列店では1つも機材を

買っていない。勿論これは、ボイコット不買運動である)

また、これを教訓として、本レンズの入手価格145,000円

以上に高額なレンズは、二度と購入しない事と決めた。

そのルールは約20年間守ってきたが、近年においては

カメラ・レンズ市場の縮退(=まったく売れていない)

により、機材の価格は大幅に値上げされてしまっている。

その購入上限金額のルールは、そろそろ緩和しようとも

思っている。

本レンズは入手困難にて、完全非推奨、ましてや当然

投機的商品だからプレミアム価格化してしまっている。

(参考:現在の中古相場は、30~35万円だ)

基本的に、初代AF85/1.4以下の性能であれば、適正な

相場は3万円以下が、コスパ的な妥協点であろう。

----

次は、本決勝戦ラストの85mmレンズとなる。

レンズ購入価格:94,000円(中古)(以下、A85/1.4)

使用カメラ:CANON EOS 6D (フルサイズ機)

2016年に発売された大口径単焦点AF中望遠レンズ。

しかし、銀塩時代より、オーソドックスなプラナー系

の設計の85mm/F1.4は、多数購入してきたのだが、

どれもピント歩留まりが悪く、かつ使いこなしが難しく、

そして描写力もあまり好みでは無い。

1980年代以降、AF化やデジタル化が起こっても、

85mm/F1.4の基本設計は約30年間も変わる事が無かった。

各社の多数の85mm/F1.4級レンズを、「このレンズ

ならば、もしかして・・・」と次々に購入した私は

「もう、どれも一緒じゃあないか!」と、急速にその

スペックのレンズへの興味が醒め、2000年代以降、

全く85mm/F1.4レンズの購入をやめてしまっていた。

持っていた85mm/F1.4級レンズも、何本かは売却や

譲渡し、もっぱら「実用的には、85mm/F1.8級だ!」

という発想で、それらにダウングレードしたケース

もいくつかあった。

だが、2010年代、やっとおよそ40年ぶりに、

これまでの旧来設計とは異なる、つまりプラナーや

ゾナー型では無い、85mm/F1.4級レンズが、各社から

ポツポツと新発売され始める。

具体的には本Art85/1.4や、コシナ・ツァイス製品、

さらに近年では、フルサイズ・ミラーレス機用の

85/1.4も各社から出始めている。

これらはコンピューターを用いた光学設計であり、

(ある意味、勝手に)高性能を実現する為に、複雑な

レンズ構成や、異常低分散ガラス、非球面レンズ等を

用いた贅沢な設計をコンピューターは提案してくる。

その結果、大きく重く高価な三重苦レンズとなるが、

2010年代では、スマホ等の普及によりカメラ・レンズ

市場は大きく縮退しているから、(レンズ)メーカー

としては、「凄いレンズ」を作って高付加価値化し、

それを高価に売り、販売数が減少した状況をレンズ

1本あたりの利益(率)の向上でカバーしなくては

ならない、そうしないと事業の継続が困難になる。

だから、コンピューターが提案してくる贅沢な設計は

メーカーや流通市場側は、むしろ「望むところ」であり、

そういう高性能なレンズを高く売りたい訳だ。

ではユーザーはどうするべきか? この「仕掛け」が

わかっているならば「高いから買わない」というのが

最も妥当な選択肢であろう。無駄な出費は避けるべきだ。

しかし、マニア的心情からすれば、およそ40年ぶりに

新設計された全く新しいタイプの85mm/F1.4レンズだ、

いったいどんな写りになるのか? ここに興味や

知的好奇心が沸いてしまえば、それを抑えるのは難しい。

「試しに1本だけ買ってみるかあ・・ もし値段相応の

高性能であれば、コスパ評価は酷くはならないだろう」

と考え、本レンズの購入を行った次第だ。

確かに値段は高い(定価16万円+税)

しかし、冷静に考えてみれば、銀塩時代での85/1.4レンズ

も、それなりに高価であり、殆どが中古でも10万円程度は

していた。

まあ、値段が高いから、その事により、銀塩時代には

85mm/F1.4は「憧れのレンズ」となったり、運よく

それを入手したユーザー層により「神格化」されて

しまった様相もあった。

現代においては、勿論そのように「値段が高いレンズが

必ずしも良く写るとは限らない」というのは常識と

なっているが、昔の時代のユーザー層の価値感覚では

そこまで達観するのは無理であっただろう。

で、そうした銀塩時代での、85mm/F1.4=10万円

という感覚値からすれば、本Art85/1.4の入手価格は

10万円を切っており、「無茶苦茶高価だ」という

状態では無い事に気づいた。

では冷静に評価しよう、

1)本レンズは、銀塩時代の85mm/F1.4級レンズに対し、

どれだけのアドバンテージがあるのか?

2)本レンズは他の10万円級の高性能レンズに対して

優れる要素があるのか?

が論点となる。

まず、1)であるが、これは確実に銀塩時代の85/1.4級

よりも優れている。古い時代のものは、いくつかの欠点

を持ち、それがモロに描写傾向に悪影響を及ぼしたり

そうならないように回避する手法が非常に高度であったり

つまり、何かと、やっかいなレンズであったのだが、

本Art85/1.4には、それが無い。

つまり、多くの撮影状況で安定した高描写力を得る事が

出来る、実用的に合格点を出せる初の85mm/F1.4級

レンズである、と言っても過言では無いかも知れない。

本レンズの「描写表現力」の個人評価点は5点満点。

勿論これはトップクラスの点数であり、約400本の

所有レンズ中、数%程度しか無い上位ランカーである。

う~ん、こちらは微妙なところだ。

他の10万円級レンズだが、私の場合、そこまでの値段

を投資するならば、相当にマニアックで個性的な

レンズを選択するケースが多い。すなわち、10万円を

出すならば「一芸に秀でたレンズ」を選ぶ訳であり、

その「一芸」は、他に類するものが無ければ、

それは唯一無二となり、価格の高さの課題は緩和できる

ようになる。すなわち「パフォーマンスが高ければ、

コストが多少高くでも、コスパは良い」という判断と

なり、私がレンズ購入の際に最も重要視する「コスパ」

の評価は及第点となる訳だ。

では本Art85/1.4はどうか? 実は、ここが課題であり、

本レンズには、そうした一芸に秀でた要素が無いのだ。

オーソドックスなスペックで高描写力、おそらくこの

レンズの主要用途は、ユーザー層の全員が全員、

「業務上あるいは重要な用途での人物撮影」となるで

あろう。確かにそういう目的にはベストマッチである。

だが、近年では私は、85mm/F1.4というと、皆が皆、

「美人モデルを雇ってのポートレート撮影」という

評価しか行わない事に、反発する意識が強くなっている。

すなわち、85mm=人物撮影用、という図式は、今から

50年も昔に、メーカーや流通市場が、「交換レンズの

販売を促進する為、レンズ焦点距離別に、主要用途を

設定し、その事をユーザーに啓蒙する(刷り込む)」

という市場戦略を行った事が、歴史的な原因だからだ。

この市場戦略は成功、というか過剰に成功しすぎて

しまった感もあり、そこから50年もの間、ほとんどの

ユーザー層は、「85mmといったら、人物撮影だよね」

という思想を刷り込まれてしまっている状態だ。

これでは、いくらなんでも「ワンパターン」であろう、

一部の専門評価者等では、この状態を「無個性だ」と

嫌って、もう20年以上も前から、85mmレンズを人物

撮影以外の分野で評価していたが・・

残念ながら、そうした評価記事を雑誌やWebに載せても

読者層は喜ばない。「何故、85mmの評価なのに、美女の

写真を載せないのだ? 85mmはポートレート用だろう?」

となってしまう。

雑誌の売り上げがあがらなかったり、Webのアクセスが

増えなければ、それらは販売やビジネスの目的を持つ

メディアであるから、それはまずい事になる。

だからまた、型にはまった「85mmの美女写真」が

ずっと延々と繰り返されてしまう訳だ。

でも、それではレンズの真の性能を説明している事

にはならない。殆どの読者層は、美女を見て、にやけて

いるか、あるいは自分が、その同じレンズを買って、

同様に美女を撮影しているシチュエーションを夢想する

だけであり、機材の真の実力値は、ほったらかしだ。

その風潮は、どこかで断ち切らなければならない、とも

私は思ってはいるが、逆に販売側からすれば・・

実際には、”滅多にそういう機会は無いであろう”

「美女の撮影」のシチュエーションを夢見た、主に男性の

初級中級層が、高価な85mm/F1.4を買ってくれるので

あれば、それはそれで願ったりかなったりだ。なので、

そういう風潮をやめる気配は無い。

まあ、あくまで、85mm/F1.4は「夢を買うレンズ」なのだ。

・・書いていて、なんとなく馬鹿馬鹿しくなってきた、

真実がわかれば、「消費者の負け」が明白だからだ。

消費者側は市場全体の思惑に踊らされる必要は無い。

あくまで消費者は個々の価値感覚を持って、機材の

選択をしたり、それを購入したりする必要がある、

さもなければ、他者の思惑に惑わされるばかりだ。

まず「三重苦」は、限界ギリギリのレベルであり、

特に大きさと重さがいけない。全てのレンズは手持ち

撮影が基本であるが、さすがにこのレベルとなると、

疲労の誘発が大きい。持ち運び等のハンドリング性能

全般に劣り、結果的に「エンジョイ度」評価が低くなる。

すなわち、使う事が「苦行」に近いレンズだ。

それでも、なんらかの一芸に秀でた部分があれば、

(例:アポダイゼーションとか、マクロとか)

無理を押して使う気になるが、本レンズは極めて

オーソドックスな85/1.4級レンズであり、本レンズで

なくてはならない、という強い理由は無い。

基本的には、中近距離での人物撮影、しかも業務用途

専用レンズであり、その他の一般的な趣味撮影分野

には全く向かない。

私の評価基準においては、本レンズの85mm決勝戦での

優勝は有り得ない、そういう多面的視点や汎用性に

耐えられるレンズでは無いからだ。

よって、本レンズは、人物撮影等でのピンポイントでの

用途がある、職業写真家層等の専用レンズであると言え、

一般的アマチュア層全般には非推奨だ。

---

さて、ここまでで「最強85mmレンズ選手権」における

「決勝戦」の記事は終了だ。

個人用レンズ評価データベースを参照し、この5本の

レンズに順位をつけておこう。ここでは例によって、

あくまで総合(平均)評価点のみでのランキングだ。

今回も汎用性の高いレンズ群の為、「特別加点」の

適用は無しとする。

1位:4.2点:CONTAX NP85/1.4

2位:4.1点:TAMRON SP85/1.8

3位:3.9点:COSINA MAP65/2

4位:3.8点:MINOLTA AF85/1.4 Limited

5位:3.7点:SIGMA Art85/1.4

う~ん、まずい結果になってしまった(汗)

良く無い理由は2つある、まずは、現在入手不能の

CONTAX N Planar 85/1.4が1位だ。

このレンズと4位のMINOLTA AF85/1.4 Limitedは

現代では入手困難につき、残念ながら失格としよう。

もう1つのまずい理由、これは「B決勝」にノミネート

されたPENTAX FA77/1.8の方が、この決勝戦での

レンズ群よりも高得点である事だ(汗)

FA77/1.8はセミオールドレンズであるし、過去記事

ミラーレス・マニアックス名玉編での優勝レンズで

あるから、あえて控えめにB決勝進出とした次第だ。

まあ、FA77/1.8は「殿堂入り」として、本決勝戦

のレンズ群の点数より高い事は見逃しておこう。

では、失格のレンズを2本減らし、最終順位である。

1位:4.1点:TAMRON SP85/1.8

2位:3.9点:COSINA MAP65/2

3位:3.7点:SIGMA Art85/1.4

この3本の現代レンズは、どれも非常に良く写る。

これらの「描写表現力」の評価点は4.5~5点満点だ。

まあ、だからこそ、この決勝戦にノミネートされた訳

である。

総合(平均)得点が伸びなかった理由は単純であり、

これらのレンズは発売からまだ日が浅く、おまけに

いずれも発売後すぐの段階で新古または新品購入を

していて、そのコスト高から、「コスパ」の評価点が

どれも、とても低くなっている状態だ。

その減点によりトータルの評価点が下がってしまった。

少し時代が進み、中古相場が下落し、5~6万円という

価格帯で買えるならば、コスパ点は、減点状態を解消し

プラス加点となるだろう。そうなれば、これらはどれも、

平均4点以上の「名玉」の資格を得る事となるだろう。

まあ、どれを買っても損や後悔は無いと思う。

あとは、ユーザー側の「目的」次第である。

あまり、85mm=人物撮影、という常識に拘る必要は

無い事は、さんざん記事中で書いてきた通りだ。

----

では、これにて焦点距離別選手権記事は全て終了。

補足編記事等は書かないと思うが、場合により、

また別の形式で「選手権」を行うかも知れない。