本シリーズでは写真用交換レンズ(稀に例外あり)を

価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後にBest Buy

(=最も購入に値するレンズ)を決めている。

今回は、10万円級編とする。

この記事での注目点を最初に述べておく。

まずは「10万円も出せば相当に高品位のレンズを入手

する事が出来る、これ以上高額なレンズは、コスパ的

観点からも、購入する意味があるのだろうか?」

という疑問点が1つ。そして、持論としては

「高価なレンズを買うならば、必ずユーザー個々に

それを買う理由や目的・用途を考察しなければならない」

がある。

なお、本記事での多くのレンズは、マニアック度が高く、

一般的なユーザー層に向けては非推奨のものとなる。

----

まず、今回最初の10万円級レンズ。

![_c0032138_15482742.jpg]()

(新古品購入価格 100,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。

超高描写力を謳った新鋭レンズであるが、あいにく

大きく重く高価な「三重苦」レンズであり、しかも

手ブレ補正機能が非搭載のレンズであるから

(注:条件が合えばボディ側の手ブレ補正には対応)

初級中級層には購入・使用する上での敷居が非常に

高いレンズだ。

![_c0032138_15482797.jpg]()

その分、描写性能を高めた」という硬派なコンセプトが

好みで、近年、重点的に購入はしているのではあるが、

さすがに1200gもの重さとなると、一般的な屋外趣味

撮影ではハンドリング性能が悪すぎて、あまり持ち出す

気にはなれない。本来は業務用途専用で、しかも多くの

場合は、スタジオ等で三脚等に半固定的に装着して使用

する状態が(=こういう用法では手ブレ補正も不要な為)

ART LINEのコンセプトなのかも知れないが、私は天邪鬼で

ある為(笑)そういう使い方は元より想定していない。

で、買ったはものの、あまり用途が無く使用頻度が少ない

レンズになっている(汗) こういう場合は「用途開発」

という作業を行い、レンズの適正用途を試行錯誤で見つけて

いく事になるのだが、本来これは順番が逆であり、普通は、

何か特定の撮影用途があるから、それに見合った特性の

レンズを購入する事が本筋である。

それを考察しないで買ってしまったのは、購入者の責任と

言えるのではあるが・・ 実は本来、私の、ART LINEの

購入計画というものがあって、自身の想定ラインナップでは、

A24/1.4、A35/1.4、A50/1.4、A70/2.8(Macro)

A85/1.4、A135/1.8をCANON EFマウントで揃えていき、

EOS一眼レフ機による主に業務(依頼)撮影での主力

レンズ群とし、趣味撮影では、これらをEOS Mシリーズ

又はSONY α系の小型ミラーレス機に電子アダプターで

装着し、総合重量を軽減した高描写力システムとする

計画であった。

しかし、全部を新品で揃えていくと、100万円近くもの

高額予算になるので、中古で出てきたものから長期計画で

揃えていくつもりであった。なお、他にもART LINEの

レンズは多数存在するが、他は、想定用途が少なかったり、

あるいは重すぎて実用性が悪い事が想定される等の理由で、

購入計画の対象外となっている。

で、結果的に、予定の6本中4本までは入手できたものの、

70マクロはEFマウント品が中古入手できず、やむなく

SONY Eマウント版を購入。

そしてA24/1.4は、SIGMAの旧モデルAF24/1.8EXを

EFマウントで所有している。旧モデルは描写力がイマイチ

ではあるが、最短撮影距離が18cmと極めて優秀なので

なかなか、すぐに代替する気にはなりずらい状況だ。

(もう少し仕様老朽化寿命が顕著になってから代替予定)

「すると、残りはA35/1.4だけだな」となって、それの

中古を物色(正確には中古相場下落待ち)をしていたのだが、

丁度、TAMRONから、新鋭SP35/1.4の開発発表があり、

「もしかして、TAMRON版の方が(新しいので)良いか?」

と、購入計画の再検討を迫られる状況となった。

そんな中、偶々、本A40/1.4の新古品が流通し、これは

元々購入計画に入っていなかったものの、仕様や設計

コンセプトを調べてみると、なかなか個人的な好みに

合致していた。そこで

「TAMRONとも仕様が被る事が無いし、A35/1.4の

購入を保留し、こちらのA40/1.4で代替しよう」

という気になって、本レンズの購入に至った次第だ。

つまり、予定外で急遽購入した事により、本レンズの

想定用途が不明になってしまった訳だ(汗)

![_c0032138_15482887.jpg]()

高性能レンズである事が良く認識できた。

しかし、「重さ」の問題はなんともしがたく、重量

1200gの単焦点を手持ちで長時間振り回していると

趣味撮影においては疲労が激しい。

それに、性能が高すぎる。いや、それは別に欠点では

無いのだが、例えば、同じ40mm/F1.4であっても、

この半分位のサイズ感で(600g以下)で、半分位

の値段(5万円)であれば、性能がそこそこであっても、

それの方が、趣味でも実用用途でも使い勝手が良いの

ではなかろうか? という疑問点が沸いてしまった。

まあ、そうした用途・仕様においては、Contemporary

シリーズのC30/1.4やC56/1.4が発売されてはいるが、

それらはミラーレス機専用だ、私はEOS一眼レフ(EF)用

のフルサイズ対応レンズを、この用途に想定している為

Contemporaryのレンズ群では代替できない。

「困ったなあ・・ やはりA40/1.4は業務用途専用

として、室内や弱暗所での近距離人物撮影とか、

そんな感じに使うか・・?」などと考えるように

なった。

だが、そんなシチュエーションは、室内パーティの

撮影とかしか無く、そんな依頼も無い訳では無いが、

極めて稀だ。

あるいは、結婚式撮影とかならば、より有益ではある

とは思うが、あいにく、そのジャンルの撮影は個人的

には好きでは無い。知人に頼まれてやむなく、という

場合はともかく、見知らぬ他人の撮影では、いきなり

カメラを向けても、良い表情も得られないし、その

新郎新婦の性格とか、なれそめ等も良く知らなければ、

どのように撮るべきか? さっぱりわからないからだ。

頼まれて結婚式を撮りに行ったとしても、近しい友人等

がスマホで撮った写真の方が良い表情が撮れていたと

したら、撮った方も撮られた方もがっかりしてしまう(汗)

結局「知らない被写体は撮れない」という大原則を

痛感するばかりだ・・ なので近年、では、自分が良く

知っているジャンルの被写体以外は、依頼されても

撮影する事は好まなくなってきている。

それに、2020年からのコロナ禍以降では、そうした

人の集まりの場もあまり無いし、そういう場に写真を

撮りに行くような事も無くなってしまった。

さて、であると、どうもこのA40/1.4は「用途不明」

になってしまう恐れが出てきてしまっている(汗)

そうならないように、できるだけ何度も繰り返し

使うようにして、「用途解発」を進めていくとしよう。

レンズは、2年やそこらくらい使っていても、見えて

こない事が沢山ある場合が普通だ、5年、いや10年も

長期に渡って使ってみて、初めて様々な使い勝手が

理解できてくる、というタイムスパンである。

----

では、次のシステム。

![_c0032138_15484075.jpg]()

(SEL100F28GM)

(中古購入価格 129,000円)(実用価値 約100,000円)

カメラは、SONY α6000(APS-C機)

2017年に発売された、希少な「アポダイゼーション

光学エレメント」搭載型AF単焦点中望遠レンズ。

入手価格が10万円よりも若干高額であるが、稀に出る

中古品の相場は若干下落してきており、そろそろ

10万円という価格帯になっていくであろう。

(追記:近代のカメラ市場の大幅縮退と関連し、

市場は「SONYの一人勝ち」という様相となっていて、

特に初級中級層が、αミラーレス機を欲しがる為、

α本体、およびα用レンズの中古相場は、さほどの

下落を見せず、むしろ、2020年以降では値上がり

してしまったものも多い。要はビギナー主体の市場

では、皆が良い、と言ったものしか購入できないし

中古相場も知らないから、高くても売れる訳だ。

だから、本FE100/2.8STFの中古相場も、さほど

下落している様相でも無い)

![_c0032138_15484009.jpg]()

搭載レンズである、その4本は「特殊レンズ第0回・

アポダイゼーション・グランドスラム」記事で全機種を

紹介済みであるが、本レンズはその4本の中では、

最も新しい時代のものだ(注:CANONからも2019年に

アポダイゼーション類似レンズが発売、計5本となった。

ただし、40万円以上と非常に高額な為、実用範囲外だ)

まあ、希少である事は、様々なアポダイゼーションの

紹介記事で書いている為に、説明が重複するので、

今回の記事では視点を変えてみる。

では、初級中級層が本レンズを買うに値するのか?

そこがポイントであろう。

想定される最大の用途は人物、特に女性のポートレート

であろう。だが、男性の初級中級層のカメラマンで

美人の恋人が居るとか、新婚さんであるとか、そういう

恵まれた環境でも無い限り、なかなか女性ポートレートを

撮る機会は無い。なので、お金を払ってモデル撮影会に

行ったりするアマチュア層も多いとは思う、まあそれは

それでニーズはあるだろうから否定はしないが、個人的な

感覚では、写真を撮ってお金を貰うのが正当であって、

お金を払って写真を撮るという発想には、どうも至らない。

まあそれは良い、美人を撮りたいのは、それは男性として

否定しようが無いので、お金を払おうが否かは関係が無い。

では、そんな場合に、どんなレンズを用いるのが良いのか?

私の経験則から適正なレンズを上げておくならば、

TAMRON SP85/1.8(Model F016)か、smc PENTAX-FA

77/1.8 Limitedが、中距離人物被写体では双璧であろう。

短・長距離人物撮影では、適正レンズも変わってくるが

そこまで詳しく述べていくと冗長になる為、割愛する。

世間で好まれる85mm/F1.4級レンズは、歩留まりが

悪く、納品の義務が生じる依頼撮影には余り適さない。

まあ、「趣味撮影ならば良い」という事にもなるの

だろうが、じゃあ、モデル撮影会とかの完全な

プライベート用途(撮った写真は自分だけのもの)では

なく、例えば、友人知人がステージ等に立つ機会が

ある等の「晴れ舞台」を撮る場合、仕事では無いとは

言っても、そこでは、やはり、ちゃんと撮った写真を

納品しなければならないであろう、その状況で

失敗写真だらけだと、色々な意味で、がっかりされて

しまう。だからこれも「失敗が許されない写真」なのだ。

そんな場合に「失敗しやすいレンズ」を使う事は

あまり好ましく無い。だから、85mm/F1.4級は

失敗しやすいレンズである為、この用途には適さない。

では、アポダイゼーションレンズはどうか?

ボケが綺麗なので、上手く決まれば、素晴らしい

ポートレートになり、被写体の方も喜ぶであろう。

全5機種中、MINOLTA/SONY STF135/2.8と、

LAOWA 105/2は、MFレンズなので実用性が苦しい。

つまり、初級中級層の場合で、MF技能が足りないので

あれば、AF85/1.4級よりも、さらに歩留まりが悪化

するか、あるいは大幅な撮影時間増を招いてしまい、

求める瞬間の撮影ができない。

例えば友人知人がステージに立って1曲歌う機会が

あったとして、その3分間等の間に、MFで多数の

良い写真が撮れるだろうか?

その自信や撮影スキルが無いならば、とてもMFレンズ

で人物撮影は無理だ。

まあ、MFレンズは撮影時間が無制限に取れるだろう

家族や恋人等の場合以外では適さないレンズとなる。

では、アポダイゼーションのFUJIFILM XF56/1.2APD

はどうか? これはAFレンズで、しかも換算85mmと

なるAPS-C機専用レンズであるから、一見適正な機材だ。

しかしこの場合、母艦となるFUJI X機のAF性能(精度・

速度)では、どの機体を使っても、このXF56/1.2APD

において、適切な歩留まりを得る事が出来ない。

残念ながらシステム的な性能限界で、実用範囲外なのだ。

つまり、ここまでの3本のアポダイゼーションは

どれも人物撮影には適さないという状態だ。

では、最後に残るアポダイゼーションである本レンズ

FE100/2.8STFはどうか? 実はこれもAF速度的には

あまり満足いく性能では無く、相対距離が時々刻々と

変化するような(準動体)人物撮影には向かない。

まあつまり、ステージや日常生活において、人物が

常に動いている状態では、本レンズは厳しいのだ。

結局、ほとんど動かない職業的モデルであるとか、

スタジオでの三脚利用ポートレートにおいて、瞳AF

とかのSONY機自慢の機能を用いるならば有効だが

実際の撮影シーンの多くは、そんな簡単な環境では

無いので、限られた条件以外では苦しい、という事だ。

あるいは、結婚式等の室内撮影だが、本レンズは

開放F値はF2.8であるものの、アポダイゼーション

光学エレメントの弊害により、実効F値(T値)は

T5.6と暗いレンズである。しかもSONY α機の

Ⅱ型機以前には、ISO AUTO時の低速限界設定の

機能が無いので、暗いT値によるシャッター速度低下と、

ISOを高めた場合での高感度ノイズ発生とのバランス

(妥協)点の探索に、撮影時の思考の大半を割かれる

事となってしまう。

つまり、相当に高スキルが要求される状態だし、

人物の表情やコミュニケーション構築にも影響が大きい。

(人物撮影の8割はコミュニケーション能力で決まり、

残りの2割が撮影機材と撮影技能である、という持論だ)

では、本レンズでは人物撮影は無理なのか? いや、

ここまで述べてきた通り、限られた条件であれば

可能ではあろう。だが全般的に難しいので、本レンズを

その(人物撮影)用途としては、初級中級者層には

推奨しにくい。

![_c0032138_15484006.jpg]()

挙げられるのは、優秀な最短撮影距離性能であり、

これは、基本、最大1/4倍マクロに相当する。

(デジタル拡大機能で撮影倍率は仮想的に高められる)

マクロモードへの切換が手動になる、という僅かな

操作性上の弱点は存在するが、重欠点ではない。

むしろ本レンズの「用途開発」としては、

「フィールド分野での自然観察撮影」が最も適正だと

思う。(だから、本記事でもそうした撮影が大半だ)

ボケ質も非常に綺麗であり、気にいった写真は

撮れるとは思う、そういう意味では、本レンズの

描写表現力は、ただものでは無い。

私の所有する数百本のレンズ中、自身の評価データ

ベース中では、たった十数本しか存在しない

「描写表現力=5点満点」を本レンズは獲得している。

だが、そんな優秀なレンズを「自然観察」用途に

だけに使うのは勿体無い、という考え方も勿論あると

思われる、しかしそこは個人個人の価値観に依存する。

だから結局のところ、レンズの「用途」はユーザー

個々に考察するべきであり、したがって、その用途に

おける「評価」も個人個人でまちまちとなるのが通例だ。

よって、決して「誰かが良いと言ったから買う」という

購買行動を起こしてはならない。カメラやレンズに

限らず、世の中の全ての製品・商品で、それは同様だ。

必ず自分自身の価値感覚を持って、購入(あるいは

消費)する商品を決めていかなくてはならないのだ。

----

では、3本目のシステム。

![_c0032138_15484704.jpg]()

(中古購入価格 110,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2013年発売の高付加価値仕様大口径AF標準レンズ。

発売当時、このレンズは「三次元的ハイファイ」

という新しい設計思想で作られたレンズとして、若干

話題となったが、たとえ技術の詳細は企業秘密とは言え

「三次元(的)ハイファイ」では、さすがにユーザー側

から見たら「何のこっちゃ? さっぱりわからんよ」

となってしまう。

これは新技術そのものの原理がわからないと言うよりも、

それによる製品の効能や意図や用途が理解困難なのだ。

![_c0032138_15484783.jpg]()

増えているが、その転機となったのが、実はこの頃、

2010年代の前半の時代だ。それ以前、銀塩時代から、

デジタル(一眼レフ)時代初期に至るまで、NIKON機は

上級者や職業写真家層の御用達カメラであったのが、

時代が変化し、市場でのスマホやミラーレス機の台頭や、

ブランド力が製品の魅力に直接繋がらなくなってくると、

高付加価値化(すぎる)新機種は、主に上級者層での

ユーザー離れを起こし、今やNIKON機を志向するのは

ビギナー層あるいはシニア(特に、同時代に定年を

迎えた団塊の世代)の富裕層ばかりと、いう状況に

なってしまっている。

それらの層に向けて新技術をアピールするならば、

ビギナーに理解が困難な「三次元的ハイファイ」ではなく、

「手ブレ補正が強力になりました」「連写速度が速く

なりました」「超高感度が使えるようになりました」等

の、効能が単純明快で、数値スペック的にもわかりやすい

ものでなくてはならないだろう。

つまり、時代が変化して、残念ながらメーカー側が想定

するような、ユーザー層のレベル(スキル)では、もう

なくなってきてしまっていたのだ。

そうなると、本レンズのスペックも微妙だ、58mmでF1.4

だったら何十年も前から(安価)に存在する50mm/F1.4

級の標準レンズと同じに見える。昔のAiAF50/1.4ならば

1万円台で中古購入できるのに、それの10倍も高価な

本レンズは、たとえマニア層ですら、そう簡単に食指が

動くものでは無いであろう。

実際にこの高額レンズを購入したユーザー層においても

「三次元的ハイファイ」を有効に活用できる為の

中間距離で立体的被写体を写し、「ボケ遷移」の良さ

を堪能する、という撮り方は難しい。それができるのは

一部の上級者層だけであるが、前述のように現代での

NIKON機ユーザーは初級者層が大半だ。だからユーザー

レビューも「(開放での)解像度(感)が甘い!」とか、

「クセ玉(=値段が高いのに、ちゃんと写らない)だ」

等の、表面的で否定的な評価が多くなっていく。

![_c0032138_15484822.jpg]()

結局、数年もすると「三次元(的)ハイファイ」の

話は、皆からは忘れられるようになっていった。

NIKONでは、さらに後の時代に、AF-S 105mm/f1.4

(2016年)という「三次元(的)ハイファイ」の第二弾

レンズを発売、そして2017年にはAF-S NIKKOR 28mm/

f1.4E EDが発売、これらは類似の設計コンセプトだ。

しかし、どれも分かり難い企画の製品であり、おまけに

高価だ、そう簡単に売れるものでは無い。

これらの販売不調を鑑みてか、ヨドバシカメラ等の

大手量販店には、この時期、壁一面のAF-S28/1.4,

58/1.4,105/1.4のポスターが貼られていたが、

広告宣伝でアピールしても、ビギナー層に対しては

効能が難しくて、おまけに高額なので、売り難い商品

である事は確かだ。

何も考えずに買ってしまえるのは「高価な物は、良い

モノだ」と愚直に信じている、金満家のビギナー層や

シニア層だけの状態であった。

・・さて、といった「不遇のレンズ」であるが、

実際の本AF-S58/1.4の効能や実力はどうなので

あろうか?

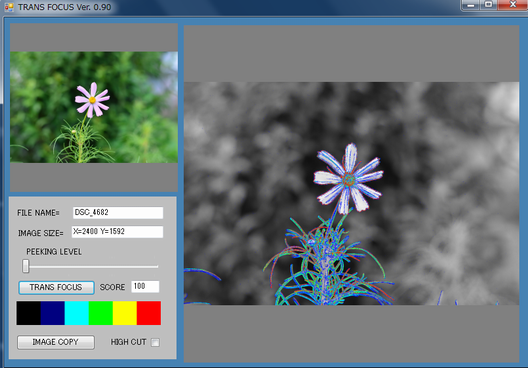

これについては、私が完全独自開発した「ボケ遷移」

解析ソフト「Trans Focus」が、このレンズの特性を

如実に表してくれる。

![_c0032138_15485688.png]()

解析中の画面。

「三次元的ハイファイ」の基本コンセプトでは

平面的な視点での収差低減を狙った設計コンセプト

では無く、諸収差の発生を意図的にバランスさせ

ながら、ピント面からアウトフォーカス(ボケ)面に

変化(遷移)する度合いを滑らかとする考え方である。

上記ソフトの内容は高度な知的財産である為、その詳細の

説明は避けるが、赤や青の線で示される「ボケ遷移」の

度合いが、なかなか優秀である事が見てとれる。

で、ボケ遷移における空間周波数の変化の勾配の度合いが

急峻すぎると、まるで「被写体をハサミで切り取って

背景に貼り付けたような」雰囲気の写真となる。

例えば、銀塩時代のCONTAX Planar T* 大口径レンズに、

そのような傾向が見られ、それはそれで1つの描写特性として

「有り」なのだが、人によっては好き嫌いもあるだろう。

近年でのコンピューター設計の「高解像力化」レンズには

さらに、この傾向が強く見られるものも多い。

また、この話はいわゆる「ボケ質」の良否とは概ね無関係だ。

「ハサミで切って貼り付けた」画像であっても、ボケ質は

綺麗で破綻も無いものも多い。

対して、ボケ遷移が緩慢なレンズは、全体的に解像感が

低く感じ取られ、いわゆる「甘い」とか「緩い」という

評価傾向になり、嫌われてしまうケースもある。

これらが上手くバランスしたレンズには、過去製品では

smc PENTAX-FA 77mm/f1.8 Limited等があると思う、

ロングセラー超名玉(本ブログ過去記事でのランキング

第1位レンズ)ではあるが、残念ながら世間一般的に

好評価が得られるレンズであるとも言い難いし、

もはや発売20年強のセミ・オールドレンズの類である。

(追記:2021年に、後継型「HD」版が発売された。

ただし、光学系は旧機種と同様の模様である)

(NIKON等での)設計の難しさは、技術的な要素では無い。

技術に関しては、コンピューター光学設計は年々進化し

近年のものであれば、望むレンズ特性さえ全て入力して

しまえば、後はコンピューターが、その希望する特性に

近づくまで、せっせと昼も夜も計算をし続けてくれる。

朝、会社に出勤すれば、徹夜で作業したコンピューター

が、ちゃんと「レンズ設計図面」を作り上げてくれて

いるのだ。

まあ、設計ソフトの改良は常に必要だとは思うが、

論点は、そうした設計手法の技術的な方法論ではなく、

そこで「どんな特性を入力するか」が最大の課題な訳だ。

これには、その時代のユーザーが好む特性を考えて、

それを上手く機械(コンピューター)に伝える為には

設計エンジニアの技量や市場センスが要求される。

近年の一眼レフ市場の縮退により、ユーザーニーズも

ずいぶんと変貌している。NIKONに限らず、どのメーカー

でも、もう「ユーザーが何を考え、何を求めているか?」

が、良くわからない時代になってしまっているのだろう。

ネット時代だからと言って、ネットでのユーザー評価を

かたっぱしからリサーチしても無意味だ。ネットに

書き込んでいるユーザーの言い分が全て正当なもので

ある保証はまるでなく、むしろ、誰でもが簡単に意見を

発信できる世の中であるから、そこには雑音とも言える

ような無価値な情報がいくらでも存在し、それが大半で

あるという残念な世情なのだ。いくらメーカー等での

マーケティング部門が優秀で、日がなネット検索をして

情報を収集したとしても、どれが「ホンモノ」で、

どれが「フェイク」や「ガセ」であるかの判断は困難だ。

まあ結局のところ、こういう「新コンセプト」の商品は

展開が難しい。第三者的に客観的に見れば、このシリーズ

(三次元的ハイファイ)は失敗作であろう。

いくら設計思想や設計技能が優秀であっても、それが

大多数のユーザー層に受け入れられない(または、理解

されない)のであれば意味が無い。

結局のところ、ユーザー側から見れば、「わかる人だけが

買えば良い」というマニアックな境遇のレンズである。

ただまあ、個人的には、そういう不遇なレンズは嫌いでは

無いが・・(笑)

----

さて、4本目のシステム。

![_c0032138_15485729.jpg]()

(新古品購入価格 100,000円)(実用価値 約95,000円)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ (APS-C機)

2017年発売の高描写力AF大口径望遠レンズ。

重量が重く、ハンドリング性能が悪い為に趣味撮影には

適さず、概ね業務用途専用レンズとなるだろう。

![_c0032138_15485710.jpg]()

撮影」「明所のイベントでの中遠距離記録撮影」があり、

これらの用途にはベストマッチングではあるが、この場合

フルサイズ機では無く、換算約200mm/F1.8相当となる

APS-C機の使用がより有益である、と経験上、思われる。

![_c0032138_15490309.jpg]()

「中距離自然観察撮影」があるが、この用途においては、

本レンズではなくても、代替できる他のレンズとして

「望遠マクロ」や「望遠アポダイゼーション」が

存在している。

他には「鉄道写真」が適切だと思われるが、個人的には

あまりその撮影分野は志向していない。

これらの話は、本レンズの用途が極めて限定されている

事を意味する。まあ、この話は、本レンズの過去の紹介

記事(特殊レンズ第12回等、何度かある)でも毎回

述べている事であり、重複するので最小限の説明としよう。

問題は、用途が少ない事により、初級中級層が本レンズを

必要とするか否か?であろう。

まあ、普通に考えれば、大きく重く高価な三重苦の

本レンズを趣味的撮影に持ち出す理由は皆無に近い。

まあ「鉄道写真」であれば、よほど鉄道が好きな人で

あれば用途が無いとは言い切れないが、それでも

単焦点であるから、望遠効果を活かして被写体を上手く

撮れる構図やチャンスや撮影条件は非常に限られてくる。

「撮りたい写真」が最初から頭の中で想定でき、

動く被写体が撮りたい瞬間に達した際にシャッターを

切れるという、いわゆる「真の意味でのシャッターチャンス」

(注:一般的な感覚での「シャッターチャンス」とは、

「受動的に遭遇する」ようなものであるが、そんな機会は

実際には、まず一生かかってもめぐり合えず、かつ、急な

撮影も絶対に間に合わない。真のシャッターチャンスとは

自分が撮りたい構図やシーンが予め100%想定されている

状況において、被写体がその条件を満たした、その一瞬に

正しくシャッターが切れるかどうか? という意味である)

・・を得る事ができるスキルが無いならば、本レンズを

鉄道写真に用いる事も難しいであろう。

まあ、他にあげるならば、先ほども例としてあげたが

知人友人のステージ等での「晴れ舞台」の撮影である、

これであれば一発上手く決まれば、相当にインパクトの

大きい写真を本レンズでは撮れる確率が高い。

その撮影でお金を貰うか否かは別として(注:対価を

貰うという事は、”確実に納品する義務が生じる”、

という事であり、失敗が許されない、という事である)

被写体の方に喜ばれる写真を撮りたいならば、そこに

おいて本レンズを持ち出す意味はあるだろう。

しかしながら、アマチュア層で良く見る「ぶっつけ本番」

は良く無い。つまり、あまり用途が無い、珍しい仕様の

レンズ(例えば、大口径とか、超望遠とか)を買っては

みたものの、普段は使う機会が無く、イベント等の際に

思い出したかのように、そのレンズを持ち出して、いきなり

重要な撮影に「ぶっつけ本番」で使用してしまう状況だ。

これは、いかに撮影スキルがあったとしても、慣れない

システムでは、ちゃんと写真を撮る事は難しい。

ビギナー層では、カメラの設定等で右往左往してしまい、

肝心の写真を殆ど撮れない状況になってしまっている事は、

大変良く見かける日常的な光景だ。

これの対策であるが、特殊な仕様のレンズであっても

普段からそれを使って、十分に慣れていく事である。

つまり「基礎練習」が、最も重要であるという意味だ。

滅多に使わないレンズであればある程、余計に普段から

使って、レンズやカメラの設定や撮影技法等に慣れて

おく必要がある。

![_c0032138_15490352.jpg]()

重量1130g以上の重量級レンズであるのに、手ブレ補正

が入っておらず、重たい高性能母艦と組み合わせた

場合での総重量2kgオーバーの状態では、よほど上手く

ハンドリングしないと、手ブレはもとより、疲労等の

発生を防げない点である。これは「身体を鍛えて対処」

というよりは、こういう重たいシステムを上手く使い

こなす為のスキル(経験値)の方が重要となる。

特に、システムの総合重心を意識できない初級中級層

(実際には、それに限らず、三脚を常用するシニア層や

常にスタジオ内で三脚撮影をする職業写真家層ですら、

手持ちの重量級システムを使いこなせない人は意外に多い。

職業写真家層が手持ち撮影で、変な構えしか出来ないのは

外から見ていてがっかりするのだが、そうした撮影機会

が皆無であるならば、やむを得ないのかも知れない)

・・においては、相当の鍛錬が必要であろう。

繰り返すが「ぶっつけ本番」で、どうにかなるような

類のレンズでは無い、普段からの練習と慣れが必須だ。

----

では、今回ラストの10万円級レンズ。

![_c0032138_15490325.jpg]()

(注:フォクトレンダーの原語綴りの変母音は省略)

(新品購入価格 122,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF準中望遠

1/2倍マクロレンズ。(以下、MAP65/2)

![_c0032138_15490779.jpg]()

以下は「巻いて」いこう。

詳細は、過去記事「特殊レンズ第10回マクロアポランター

グランドスラム編」等を参照されたし。

簡単に言ってしまえば、描写表現力の視点からは、

殆ど欠点が無いレンズである。まあ、その点では、

今回紹介(対戦)している、10万円級レンズは全て、

殆ど描写力的な欠点は無い。

本レンズで特筆すべきは、コントラストの高さであろう、

あらゆる被写体がくっきり見えるので、例えEVFでの

撮影であっても、なんだか嬉しくなる。

これが銀塩用レンズであれは、MF時代のPENTAX LXや

CANON New F-1に装着し、それらの超優秀なファインダー

で銀塩MF撮影を堪能したかったものである。

この特性は、優秀なボケ質とあいまって、個人DBにおける

描写力では留まらない項目の「描写表現力」の「表現力」

という点にも加点対象だ、ただ、そうであっても、

その点数は、5点満点中4.5点と、わずかな減点がある。

これは厳しい評価なのだが、その理由として、まず現代の

マクロレンズでは、1/2倍は全く物足りず、フルサイズ機で

使うとなおさらである。まあ、今回はたまたまフルサイズ

機で限界性能チェックであるが、普段は、この課題を鑑みて

APS-C機で使う事が大半だ。

それと、場合により、やや解像感が強すぎる印象がある事だ、

それは被写体によりけり、と言えるのも確かではあるが、

被写体汎用性が僅かに劣ってしまう。普通、この価格帯の

レンズであれば、何をどう撮っても問題無いだけの

被写体汎用性を備える場合が大半である。

まあ、僅かな減点はあるが、全般的には描写表現力は

何も問題無い。できればAPS-C機で使った方が、様々な面で

優位さを感じる事であろう。(重量・重心バランスの適正化、

最大撮影倍率の不満の解消、周辺収差の低減、等の理由)

残る課題は「三重苦」だ、いくらなんでもMFの1/2倍

(ハーフ)マクロで、この大きさ、重さ、価格は無い。

銀塩時代の優秀なハーフマクロでは、本レンズの半分位

のサイズ感で、価格も数分の1である。

では、本レンズが数倍の価格に見合うか? というと

正直それは無い。予算の有効活用だけ考えるならば、

本レンズの価格帯で、銀塩時代の優秀なMF/AFマクロが

5~6本も買えてしまう、それらを撮り比べたり、用途に

よって分類して使用した方が、よほどリーズナブルだ。

(ここで「リーズナブル」とは、低価格、というだけ

では無く、「有益」、「合理的」等の意味も含む)

![_c0032138_15490764.jpg]()

ではあるが、他の評価項目はさほど悪い点数では無い。

そもそも、およそ16年ぶりに新製品が出た「マクロ・

アポランター」である、マニア的には、これを無視する

事は、どうしても出来なかった(汗)

「最終兵器」として、ここぞ、という時に使ってあげれば

良いのではなかろうか? そうした「趣味的要素MAX」の

超マニアックなレンズである。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)A40/1.4 =3.5点

2)FE100STF =4.1点

3)AFS58/1.4=3.2点

4)A135/1.8 =3.6点

5)MAP65/2 =3.9点

今回のBest Buyは一応SONY FE100/2.8STFとなった。

しかし、今回の評価点はどのレンズも「コスパ」評価の

減点が大きい、まあ、どれも高価すぎるのが課題となって

いる状況であり、上級層やマニア層以外には非推奨だ。

----

さて、今回の「10万円級レンズ編」記事は、このあたり

迄で、次回記事に続く。

価格帯別に数本づつ紹介し、記事の最後にBest Buy

(=最も購入に値するレンズ)を決めている。

今回は、10万円級編とする。

この記事での注目点を最初に述べておく。

まずは「10万円も出せば相当に高品位のレンズを入手

する事が出来る、これ以上高額なレンズは、コスパ的

観点からも、購入する意味があるのだろうか?」

という疑問点が1つ。そして、持論としては

「高価なレンズを買うならば、必ずユーザー個々に

それを買う理由や目的・用途を考察しなければならない」

がある。

なお、本記事での多くのレンズは、マニアック度が高く、

一般的なユーザー層に向けては非推奨のものとなる。

----

まず、今回最初の10万円級レンズ。

(新古品購入価格 100,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

2018年発売の高描写力AF単焦点大口径準標準レンズ。

超高描写力を謳った新鋭レンズであるが、あいにく

大きく重く高価な「三重苦」レンズであり、しかも

手ブレ補正機能が非搭載のレンズであるから

(注:条件が合えばボディ側の手ブレ補正には対応)

初級中級層には購入・使用する上での敷居が非常に

高いレンズだ。

その分、描写性能を高めた」という硬派なコンセプトが

好みで、近年、重点的に購入はしているのではあるが、

さすがに1200gもの重さとなると、一般的な屋外趣味

撮影ではハンドリング性能が悪すぎて、あまり持ち出す

気にはなれない。本来は業務用途専用で、しかも多くの

場合は、スタジオ等で三脚等に半固定的に装着して使用

する状態が(=こういう用法では手ブレ補正も不要な為)

ART LINEのコンセプトなのかも知れないが、私は天邪鬼で

ある為(笑)そういう使い方は元より想定していない。

で、買ったはものの、あまり用途が無く使用頻度が少ない

レンズになっている(汗) こういう場合は「用途開発」

という作業を行い、レンズの適正用途を試行錯誤で見つけて

いく事になるのだが、本来これは順番が逆であり、普通は、

何か特定の撮影用途があるから、それに見合った特性の

レンズを購入する事が本筋である。

それを考察しないで買ってしまったのは、購入者の責任と

言えるのではあるが・・ 実は本来、私の、ART LINEの

購入計画というものがあって、自身の想定ラインナップでは、

A24/1.4、A35/1.4、A50/1.4、A70/2.8(Macro)

A85/1.4、A135/1.8をCANON EFマウントで揃えていき、

EOS一眼レフ機による主に業務(依頼)撮影での主力

レンズ群とし、趣味撮影では、これらをEOS Mシリーズ

又はSONY α系の小型ミラーレス機に電子アダプターで

装着し、総合重量を軽減した高描写力システムとする

計画であった。

しかし、全部を新品で揃えていくと、100万円近くもの

高額予算になるので、中古で出てきたものから長期計画で

揃えていくつもりであった。なお、他にもART LINEの

レンズは多数存在するが、他は、想定用途が少なかったり、

あるいは重すぎて実用性が悪い事が想定される等の理由で、

購入計画の対象外となっている。

で、結果的に、予定の6本中4本までは入手できたものの、

70マクロはEFマウント品が中古入手できず、やむなく

SONY Eマウント版を購入。

そしてA24/1.4は、SIGMAの旧モデルAF24/1.8EXを

EFマウントで所有している。旧モデルは描写力がイマイチ

ではあるが、最短撮影距離が18cmと極めて優秀なので

なかなか、すぐに代替する気にはなりずらい状況だ。

(もう少し仕様老朽化寿命が顕著になってから代替予定)

「すると、残りはA35/1.4だけだな」となって、それの

中古を物色(正確には中古相場下落待ち)をしていたのだが、

丁度、TAMRONから、新鋭SP35/1.4の開発発表があり、

「もしかして、TAMRON版の方が(新しいので)良いか?」

と、購入計画の再検討を迫られる状況となった。

そんな中、偶々、本A40/1.4の新古品が流通し、これは

元々購入計画に入っていなかったものの、仕様や設計

コンセプトを調べてみると、なかなか個人的な好みに

合致していた。そこで

「TAMRONとも仕様が被る事が無いし、A35/1.4の

購入を保留し、こちらのA40/1.4で代替しよう」

という気になって、本レンズの購入に至った次第だ。

つまり、予定外で急遽購入した事により、本レンズの

想定用途が不明になってしまった訳だ(汗)

高性能レンズである事が良く認識できた。

しかし、「重さ」の問題はなんともしがたく、重量

1200gの単焦点を手持ちで長時間振り回していると

趣味撮影においては疲労が激しい。

それに、性能が高すぎる。いや、それは別に欠点では

無いのだが、例えば、同じ40mm/F1.4であっても、

この半分位のサイズ感で(600g以下)で、半分位

の値段(5万円)であれば、性能がそこそこであっても、

それの方が、趣味でも実用用途でも使い勝手が良いの

ではなかろうか? という疑問点が沸いてしまった。

まあ、そうした用途・仕様においては、Contemporary

シリーズのC30/1.4やC56/1.4が発売されてはいるが、

それらはミラーレス機専用だ、私はEOS一眼レフ(EF)用

のフルサイズ対応レンズを、この用途に想定している為

Contemporaryのレンズ群では代替できない。

「困ったなあ・・ やはりA40/1.4は業務用途専用

として、室内や弱暗所での近距離人物撮影とか、

そんな感じに使うか・・?」などと考えるように

なった。

だが、そんなシチュエーションは、室内パーティの

撮影とかしか無く、そんな依頼も無い訳では無いが、

極めて稀だ。

あるいは、結婚式撮影とかならば、より有益ではある

とは思うが、あいにく、そのジャンルの撮影は個人的

には好きでは無い。知人に頼まれてやむなく、という

場合はともかく、見知らぬ他人の撮影では、いきなり

カメラを向けても、良い表情も得られないし、その

新郎新婦の性格とか、なれそめ等も良く知らなければ、

どのように撮るべきか? さっぱりわからないからだ。

頼まれて結婚式を撮りに行ったとしても、近しい友人等

がスマホで撮った写真の方が良い表情が撮れていたと

したら、撮った方も撮られた方もがっかりしてしまう(汗)

結局「知らない被写体は撮れない」という大原則を

痛感するばかりだ・・ なので近年、では、自分が良く

知っているジャンルの被写体以外は、依頼されても

撮影する事は好まなくなってきている。

それに、2020年からのコロナ禍以降では、そうした

人の集まりの場もあまり無いし、そういう場に写真を

撮りに行くような事も無くなってしまった。

さて、であると、どうもこのA40/1.4は「用途不明」

になってしまう恐れが出てきてしまっている(汗)

そうならないように、できるだけ何度も繰り返し

使うようにして、「用途解発」を進めていくとしよう。

レンズは、2年やそこらくらい使っていても、見えて

こない事が沢山ある場合が普通だ、5年、いや10年も

長期に渡って使ってみて、初めて様々な使い勝手が

理解できてくる、というタイムスパンである。

----

では、次のシステム。

(SEL100F28GM)

(中古購入価格 129,000円)(実用価値 約100,000円)

カメラは、SONY α6000(APS-C機)

2017年に発売された、希少な「アポダイゼーション

光学エレメント」搭載型AF単焦点中望遠レンズ。

入手価格が10万円よりも若干高額であるが、稀に出る

中古品の相場は若干下落してきており、そろそろ

10万円という価格帯になっていくであろう。

(追記:近代のカメラ市場の大幅縮退と関連し、

市場は「SONYの一人勝ち」という様相となっていて、

特に初級中級層が、αミラーレス機を欲しがる為、

α本体、およびα用レンズの中古相場は、さほどの

下落を見せず、むしろ、2020年以降では値上がり

してしまったものも多い。要はビギナー主体の市場

では、皆が良い、と言ったものしか購入できないし

中古相場も知らないから、高くても売れる訳だ。

だから、本FE100/2.8STFの中古相場も、さほど

下落している様相でも無い)

搭載レンズである、その4本は「特殊レンズ第0回・

アポダイゼーション・グランドスラム」記事で全機種を

紹介済みであるが、本レンズはその4本の中では、

最も新しい時代のものだ(注:CANONからも2019年に

アポダイゼーション類似レンズが発売、計5本となった。

ただし、40万円以上と非常に高額な為、実用範囲外だ)

まあ、希少である事は、様々なアポダイゼーションの

紹介記事で書いている為に、説明が重複するので、

今回の記事では視点を変えてみる。

では、初級中級層が本レンズを買うに値するのか?

そこがポイントであろう。

想定される最大の用途は人物、特に女性のポートレート

であろう。だが、男性の初級中級層のカメラマンで

美人の恋人が居るとか、新婚さんであるとか、そういう

恵まれた環境でも無い限り、なかなか女性ポートレートを

撮る機会は無い。なので、お金を払ってモデル撮影会に

行ったりするアマチュア層も多いとは思う、まあそれは

それでニーズはあるだろうから否定はしないが、個人的な

感覚では、写真を撮ってお金を貰うのが正当であって、

お金を払って写真を撮るという発想には、どうも至らない。

まあそれは良い、美人を撮りたいのは、それは男性として

否定しようが無いので、お金を払おうが否かは関係が無い。

では、そんな場合に、どんなレンズを用いるのが良いのか?

私の経験則から適正なレンズを上げておくならば、

TAMRON SP85/1.8(Model F016)か、smc PENTAX-FA

77/1.8 Limitedが、中距離人物被写体では双璧であろう。

短・長距離人物撮影では、適正レンズも変わってくるが

そこまで詳しく述べていくと冗長になる為、割愛する。

世間で好まれる85mm/F1.4級レンズは、歩留まりが

悪く、納品の義務が生じる依頼撮影には余り適さない。

まあ、「趣味撮影ならば良い」という事にもなるの

だろうが、じゃあ、モデル撮影会とかの完全な

プライベート用途(撮った写真は自分だけのもの)では

なく、例えば、友人知人がステージ等に立つ機会が

ある等の「晴れ舞台」を撮る場合、仕事では無いとは

言っても、そこでは、やはり、ちゃんと撮った写真を

納品しなければならないであろう、その状況で

失敗写真だらけだと、色々な意味で、がっかりされて

しまう。だからこれも「失敗が許されない写真」なのだ。

そんな場合に「失敗しやすいレンズ」を使う事は

あまり好ましく無い。だから、85mm/F1.4級は

失敗しやすいレンズである為、この用途には適さない。

では、アポダイゼーションレンズはどうか?

ボケが綺麗なので、上手く決まれば、素晴らしい

ポートレートになり、被写体の方も喜ぶであろう。

全5機種中、MINOLTA/SONY STF135/2.8と、

LAOWA 105/2は、MFレンズなので実用性が苦しい。

つまり、初級中級層の場合で、MF技能が足りないので

あれば、AF85/1.4級よりも、さらに歩留まりが悪化

するか、あるいは大幅な撮影時間増を招いてしまい、

求める瞬間の撮影ができない。

例えば友人知人がステージに立って1曲歌う機会が

あったとして、その3分間等の間に、MFで多数の

良い写真が撮れるだろうか?

その自信や撮影スキルが無いならば、とてもMFレンズ

で人物撮影は無理だ。

まあ、MFレンズは撮影時間が無制限に取れるだろう

家族や恋人等の場合以外では適さないレンズとなる。

では、アポダイゼーションのFUJIFILM XF56/1.2APD

はどうか? これはAFレンズで、しかも換算85mmと

なるAPS-C機専用レンズであるから、一見適正な機材だ。

しかしこの場合、母艦となるFUJI X機のAF性能(精度・

速度)では、どの機体を使っても、このXF56/1.2APD

において、適切な歩留まりを得る事が出来ない。

残念ながらシステム的な性能限界で、実用範囲外なのだ。

つまり、ここまでの3本のアポダイゼーションは

どれも人物撮影には適さないという状態だ。

では、最後に残るアポダイゼーションである本レンズ

FE100/2.8STFはどうか? 実はこれもAF速度的には

あまり満足いく性能では無く、相対距離が時々刻々と

変化するような(準動体)人物撮影には向かない。

まあつまり、ステージや日常生活において、人物が

常に動いている状態では、本レンズは厳しいのだ。

結局、ほとんど動かない職業的モデルであるとか、

スタジオでの三脚利用ポートレートにおいて、瞳AF

とかのSONY機自慢の機能を用いるならば有効だが

実際の撮影シーンの多くは、そんな簡単な環境では

無いので、限られた条件以外では苦しい、という事だ。

あるいは、結婚式等の室内撮影だが、本レンズは

開放F値はF2.8であるものの、アポダイゼーション

光学エレメントの弊害により、実効F値(T値)は

T5.6と暗いレンズである。しかもSONY α機の

Ⅱ型機以前には、ISO AUTO時の低速限界設定の

機能が無いので、暗いT値によるシャッター速度低下と、

ISOを高めた場合での高感度ノイズ発生とのバランス

(妥協)点の探索に、撮影時の思考の大半を割かれる

事となってしまう。

つまり、相当に高スキルが要求される状態だし、

人物の表情やコミュニケーション構築にも影響が大きい。

(人物撮影の8割はコミュニケーション能力で決まり、

残りの2割が撮影機材と撮影技能である、という持論だ)

では、本レンズでは人物撮影は無理なのか? いや、

ここまで述べてきた通り、限られた条件であれば

可能ではあろう。だが全般的に難しいので、本レンズを

その(人物撮影)用途としては、初級中級者層には

推奨しにくい。

挙げられるのは、優秀な最短撮影距離性能であり、

これは、基本、最大1/4倍マクロに相当する。

(デジタル拡大機能で撮影倍率は仮想的に高められる)

マクロモードへの切換が手動になる、という僅かな

操作性上の弱点は存在するが、重欠点ではない。

むしろ本レンズの「用途開発」としては、

「フィールド分野での自然観察撮影」が最も適正だと

思う。(だから、本記事でもそうした撮影が大半だ)

ボケ質も非常に綺麗であり、気にいった写真は

撮れるとは思う、そういう意味では、本レンズの

描写表現力は、ただものでは無い。

私の所有する数百本のレンズ中、自身の評価データ

ベース中では、たった十数本しか存在しない

「描写表現力=5点満点」を本レンズは獲得している。

だが、そんな優秀なレンズを「自然観察」用途に

だけに使うのは勿体無い、という考え方も勿論あると

思われる、しかしそこは個人個人の価値観に依存する。

だから結局のところ、レンズの「用途」はユーザー

個々に考察するべきであり、したがって、その用途に

おける「評価」も個人個人でまちまちとなるのが通例だ。

よって、決して「誰かが良いと言ったから買う」という

購買行動を起こしてはならない。カメラやレンズに

限らず、世の中の全ての製品・商品で、それは同様だ。

必ず自分自身の価値感覚を持って、購入(あるいは

消費)する商品を決めていかなくてはならないのだ。

----

では、3本目のシステム。

(中古購入価格 110,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、NIKON Df(フルサイズ機)

2013年発売の高付加価値仕様大口径AF標準レンズ。

発売当時、このレンズは「三次元的ハイファイ」

という新しい設計思想で作られたレンズとして、若干

話題となったが、たとえ技術の詳細は企業秘密とは言え

「三次元(的)ハイファイ」では、さすがにユーザー側

から見たら「何のこっちゃ? さっぱりわからんよ」

となってしまう。

これは新技術そのものの原理がわからないと言うよりも、

それによる製品の効能や意図や用途が理解困難なのだ。

増えているが、その転機となったのが、実はこの頃、

2010年代の前半の時代だ。それ以前、銀塩時代から、

デジタル(一眼レフ)時代初期に至るまで、NIKON機は

上級者や職業写真家層の御用達カメラであったのが、

時代が変化し、市場でのスマホやミラーレス機の台頭や、

ブランド力が製品の魅力に直接繋がらなくなってくると、

高付加価値化(すぎる)新機種は、主に上級者層での

ユーザー離れを起こし、今やNIKON機を志向するのは

ビギナー層あるいはシニア(特に、同時代に定年を

迎えた団塊の世代)の富裕層ばかりと、いう状況に

なってしまっている。

それらの層に向けて新技術をアピールするならば、

ビギナーに理解が困難な「三次元的ハイファイ」ではなく、

「手ブレ補正が強力になりました」「連写速度が速く

なりました」「超高感度が使えるようになりました」等

の、効能が単純明快で、数値スペック的にもわかりやすい

ものでなくてはならないだろう。

つまり、時代が変化して、残念ながらメーカー側が想定

するような、ユーザー層のレベル(スキル)では、もう

なくなってきてしまっていたのだ。

そうなると、本レンズのスペックも微妙だ、58mmでF1.4

だったら何十年も前から(安価)に存在する50mm/F1.4

級の標準レンズと同じに見える。昔のAiAF50/1.4ならば

1万円台で中古購入できるのに、それの10倍も高価な

本レンズは、たとえマニア層ですら、そう簡単に食指が

動くものでは無いであろう。

実際にこの高額レンズを購入したユーザー層においても

「三次元的ハイファイ」を有効に活用できる為の

中間距離で立体的被写体を写し、「ボケ遷移」の良さ

を堪能する、という撮り方は難しい。それができるのは

一部の上級者層だけであるが、前述のように現代での

NIKON機ユーザーは初級者層が大半だ。だからユーザー

レビューも「(開放での)解像度(感)が甘い!」とか、

「クセ玉(=値段が高いのに、ちゃんと写らない)だ」

等の、表面的で否定的な評価が多くなっていく。

結局、数年もすると「三次元(的)ハイファイ」の

話は、皆からは忘れられるようになっていった。

NIKONでは、さらに後の時代に、AF-S 105mm/f1.4

(2016年)という「三次元(的)ハイファイ」の第二弾

レンズを発売、そして2017年にはAF-S NIKKOR 28mm/

f1.4E EDが発売、これらは類似の設計コンセプトだ。

しかし、どれも分かり難い企画の製品であり、おまけに

高価だ、そう簡単に売れるものでは無い。

これらの販売不調を鑑みてか、ヨドバシカメラ等の

大手量販店には、この時期、壁一面のAF-S28/1.4,

58/1.4,105/1.4のポスターが貼られていたが、

広告宣伝でアピールしても、ビギナー層に対しては

効能が難しくて、おまけに高額なので、売り難い商品

である事は確かだ。

何も考えずに買ってしまえるのは「高価な物は、良い

モノだ」と愚直に信じている、金満家のビギナー層や

シニア層だけの状態であった。

・・さて、といった「不遇のレンズ」であるが、

実際の本AF-S58/1.4の効能や実力はどうなので

あろうか?

これについては、私が完全独自開発した「ボケ遷移」

解析ソフト「Trans Focus」が、このレンズの特性を

如実に表してくれる。

解析中の画面。

「三次元的ハイファイ」の基本コンセプトでは

平面的な視点での収差低減を狙った設計コンセプト

では無く、諸収差の発生を意図的にバランスさせ

ながら、ピント面からアウトフォーカス(ボケ)面に

変化(遷移)する度合いを滑らかとする考え方である。

上記ソフトの内容は高度な知的財産である為、その詳細の

説明は避けるが、赤や青の線で示される「ボケ遷移」の

度合いが、なかなか優秀である事が見てとれる。

で、ボケ遷移における空間周波数の変化の勾配の度合いが

急峻すぎると、まるで「被写体をハサミで切り取って

背景に貼り付けたような」雰囲気の写真となる。

例えば、銀塩時代のCONTAX Planar T* 大口径レンズに、

そのような傾向が見られ、それはそれで1つの描写特性として

「有り」なのだが、人によっては好き嫌いもあるだろう。

近年でのコンピューター設計の「高解像力化」レンズには

さらに、この傾向が強く見られるものも多い。

また、この話はいわゆる「ボケ質」の良否とは概ね無関係だ。

「ハサミで切って貼り付けた」画像であっても、ボケ質は

綺麗で破綻も無いものも多い。

対して、ボケ遷移が緩慢なレンズは、全体的に解像感が

低く感じ取られ、いわゆる「甘い」とか「緩い」という

評価傾向になり、嫌われてしまうケースもある。

これらが上手くバランスしたレンズには、過去製品では

smc PENTAX-FA 77mm/f1.8 Limited等があると思う、

ロングセラー超名玉(本ブログ過去記事でのランキング

第1位レンズ)ではあるが、残念ながら世間一般的に

好評価が得られるレンズであるとも言い難いし、

もはや発売20年強のセミ・オールドレンズの類である。

(追記:2021年に、後継型「HD」版が発売された。

ただし、光学系は旧機種と同様の模様である)

(NIKON等での)設計の難しさは、技術的な要素では無い。

技術に関しては、コンピューター光学設計は年々進化し

近年のものであれば、望むレンズ特性さえ全て入力して

しまえば、後はコンピューターが、その希望する特性に

近づくまで、せっせと昼も夜も計算をし続けてくれる。

朝、会社に出勤すれば、徹夜で作業したコンピューター

が、ちゃんと「レンズ設計図面」を作り上げてくれて

いるのだ。

まあ、設計ソフトの改良は常に必要だとは思うが、

論点は、そうした設計手法の技術的な方法論ではなく、

そこで「どんな特性を入力するか」が最大の課題な訳だ。

これには、その時代のユーザーが好む特性を考えて、

それを上手く機械(コンピューター)に伝える為には

設計エンジニアの技量や市場センスが要求される。

近年の一眼レフ市場の縮退により、ユーザーニーズも

ずいぶんと変貌している。NIKONに限らず、どのメーカー

でも、もう「ユーザーが何を考え、何を求めているか?」

が、良くわからない時代になってしまっているのだろう。

ネット時代だからと言って、ネットでのユーザー評価を

かたっぱしからリサーチしても無意味だ。ネットに

書き込んでいるユーザーの言い分が全て正当なもので

ある保証はまるでなく、むしろ、誰でもが簡単に意見を

発信できる世の中であるから、そこには雑音とも言える

ような無価値な情報がいくらでも存在し、それが大半で

あるという残念な世情なのだ。いくらメーカー等での

マーケティング部門が優秀で、日がなネット検索をして

情報を収集したとしても、どれが「ホンモノ」で、

どれが「フェイク」や「ガセ」であるかの判断は困難だ。

まあ結局のところ、こういう「新コンセプト」の商品は

展開が難しい。第三者的に客観的に見れば、このシリーズ

(三次元的ハイファイ)は失敗作であろう。

いくら設計思想や設計技能が優秀であっても、それが

大多数のユーザー層に受け入れられない(または、理解

されない)のであれば意味が無い。

結局のところ、ユーザー側から見れば、「わかる人だけが

買えば良い」というマニアックな境遇のレンズである。

ただまあ、個人的には、そういう不遇なレンズは嫌いでは

無いが・・(笑)

----

さて、4本目のシステム。

(新古品購入価格 100,000円)(実用価値 約95,000円)

カメラは、CANON EOS 7D MarkⅡ (APS-C機)

2017年発売の高描写力AF大口径望遠レンズ。

重量が重く、ハンドリング性能が悪い為に趣味撮影には

適さず、概ね業務用途専用レンズとなるだろう。

撮影」「明所のイベントでの中遠距離記録撮影」があり、

これらの用途にはベストマッチングではあるが、この場合

フルサイズ機では無く、換算約200mm/F1.8相当となる

APS-C機の使用がより有益である、と経験上、思われる。

「中距離自然観察撮影」があるが、この用途においては、

本レンズではなくても、代替できる他のレンズとして

「望遠マクロ」や「望遠アポダイゼーション」が

存在している。

他には「鉄道写真」が適切だと思われるが、個人的には

あまりその撮影分野は志向していない。

これらの話は、本レンズの用途が極めて限定されている

事を意味する。まあ、この話は、本レンズの過去の紹介

記事(特殊レンズ第12回等、何度かある)でも毎回

述べている事であり、重複するので最小限の説明としよう。

問題は、用途が少ない事により、初級中級層が本レンズを

必要とするか否か?であろう。

まあ、普通に考えれば、大きく重く高価な三重苦の

本レンズを趣味的撮影に持ち出す理由は皆無に近い。

まあ「鉄道写真」であれば、よほど鉄道が好きな人で

あれば用途が無いとは言い切れないが、それでも

単焦点であるから、望遠効果を活かして被写体を上手く

撮れる構図やチャンスや撮影条件は非常に限られてくる。

「撮りたい写真」が最初から頭の中で想定でき、

動く被写体が撮りたい瞬間に達した際にシャッターを

切れるという、いわゆる「真の意味でのシャッターチャンス」

(注:一般的な感覚での「シャッターチャンス」とは、

「受動的に遭遇する」ようなものであるが、そんな機会は

実際には、まず一生かかってもめぐり合えず、かつ、急な

撮影も絶対に間に合わない。真のシャッターチャンスとは

自分が撮りたい構図やシーンが予め100%想定されている

状況において、被写体がその条件を満たした、その一瞬に

正しくシャッターが切れるかどうか? という意味である)

・・を得る事ができるスキルが無いならば、本レンズを

鉄道写真に用いる事も難しいであろう。

まあ、他にあげるならば、先ほども例としてあげたが

知人友人のステージ等での「晴れ舞台」の撮影である、

これであれば一発上手く決まれば、相当にインパクトの

大きい写真を本レンズでは撮れる確率が高い。

その撮影でお金を貰うか否かは別として(注:対価を

貰うという事は、”確実に納品する義務が生じる”、

という事であり、失敗が許されない、という事である)

被写体の方に喜ばれる写真を撮りたいならば、そこに

おいて本レンズを持ち出す意味はあるだろう。

しかしながら、アマチュア層で良く見る「ぶっつけ本番」

は良く無い。つまり、あまり用途が無い、珍しい仕様の

レンズ(例えば、大口径とか、超望遠とか)を買っては

みたものの、普段は使う機会が無く、イベント等の際に

思い出したかのように、そのレンズを持ち出して、いきなり

重要な撮影に「ぶっつけ本番」で使用してしまう状況だ。

これは、いかに撮影スキルがあったとしても、慣れない

システムでは、ちゃんと写真を撮る事は難しい。

ビギナー層では、カメラの設定等で右往左往してしまい、

肝心の写真を殆ど撮れない状況になってしまっている事は、

大変良く見かける日常的な光景だ。

これの対策であるが、特殊な仕様のレンズであっても

普段からそれを使って、十分に慣れていく事である。

つまり「基礎練習」が、最も重要であるという意味だ。

滅多に使わないレンズであればある程、余計に普段から

使って、レンズやカメラの設定や撮影技法等に慣れて

おく必要がある。

重量1130g以上の重量級レンズであるのに、手ブレ補正

が入っておらず、重たい高性能母艦と組み合わせた

場合での総重量2kgオーバーの状態では、よほど上手く

ハンドリングしないと、手ブレはもとより、疲労等の

発生を防げない点である。これは「身体を鍛えて対処」

というよりは、こういう重たいシステムを上手く使い

こなす為のスキル(経験値)の方が重要となる。

特に、システムの総合重心を意識できない初級中級層

(実際には、それに限らず、三脚を常用するシニア層や

常にスタジオ内で三脚撮影をする職業写真家層ですら、

手持ちの重量級システムを使いこなせない人は意外に多い。

職業写真家層が手持ち撮影で、変な構えしか出来ないのは

外から見ていてがっかりするのだが、そうした撮影機会

が皆無であるならば、やむを得ないのかも知れない)

・・においては、相当の鍛錬が必要であろう。

繰り返すが「ぶっつけ本番」で、どうにかなるような

類のレンズでは無い、普段からの練習と慣れが必須だ。

----

では、今回ラストの10万円級レンズ。

(注:フォクトレンダーの原語綴りの変母音は省略)

(新品購入価格 122,000円)(実用価値 約90,000円)

カメラは、SONY α7(フルサイズ機)

2017年に発売された、フルサイズ対応大口径MF準中望遠

1/2倍マクロレンズ。(以下、MAP65/2)

以下は「巻いて」いこう。

詳細は、過去記事「特殊レンズ第10回マクロアポランター

グランドスラム編」等を参照されたし。

簡単に言ってしまえば、描写表現力の視点からは、

殆ど欠点が無いレンズである。まあ、その点では、

今回紹介(対戦)している、10万円級レンズは全て、

殆ど描写力的な欠点は無い。

本レンズで特筆すべきは、コントラストの高さであろう、

あらゆる被写体がくっきり見えるので、例えEVFでの

撮影であっても、なんだか嬉しくなる。

これが銀塩用レンズであれは、MF時代のPENTAX LXや

CANON New F-1に装着し、それらの超優秀なファインダー

で銀塩MF撮影を堪能したかったものである。

この特性は、優秀なボケ質とあいまって、個人DBにおける

描写力では留まらない項目の「描写表現力」の「表現力」

という点にも加点対象だ、ただ、そうであっても、

その点数は、5点満点中4.5点と、わずかな減点がある。

これは厳しい評価なのだが、その理由として、まず現代の

マクロレンズでは、1/2倍は全く物足りず、フルサイズ機で

使うとなおさらである。まあ、今回はたまたまフルサイズ

機で限界性能チェックであるが、普段は、この課題を鑑みて

APS-C機で使う事が大半だ。

それと、場合により、やや解像感が強すぎる印象がある事だ、

それは被写体によりけり、と言えるのも確かではあるが、

被写体汎用性が僅かに劣ってしまう。普通、この価格帯の

レンズであれば、何をどう撮っても問題無いだけの

被写体汎用性を備える場合が大半である。

まあ、僅かな減点はあるが、全般的には描写表現力は

何も問題無い。できればAPS-C機で使った方が、様々な面で

優位さを感じる事であろう。(重量・重心バランスの適正化、

最大撮影倍率の不満の解消、周辺収差の低減、等の理由)

残る課題は「三重苦」だ、いくらなんでもMFの1/2倍

(ハーフ)マクロで、この大きさ、重さ、価格は無い。

銀塩時代の優秀なハーフマクロでは、本レンズの半分位

のサイズ感で、価格も数分の1である。

では、本レンズが数倍の価格に見合うか? というと

正直それは無い。予算の有効活用だけ考えるならば、

本レンズの価格帯で、銀塩時代の優秀なMF/AFマクロが

5~6本も買えてしまう、それらを撮り比べたり、用途に

よって分類して使用した方が、よほどリーズナブルだ。

(ここで「リーズナブル」とは、低価格、というだけ

では無く、「有益」、「合理的」等の意味も含む)

ではあるが、他の評価項目はさほど悪い点数では無い。

そもそも、およそ16年ぶりに新製品が出た「マクロ・

アポランター」である、マニア的には、これを無視する

事は、どうしても出来なかった(汗)

「最終兵器」として、ここぞ、という時に使ってあげれば

良いのではなかろうか? そうした「趣味的要素MAX」の

超マニアックなレンズである。

----

では、最後に各選出レンズの評価点を記載する。

1)A40/1.4 =3.5点

2)FE100STF =4.1点

3)AFS58/1.4=3.2点

4)A135/1.8 =3.6点

5)MAP65/2 =3.9点

今回のBest Buyは一応SONY FE100/2.8STFとなった。

しかし、今回の評価点はどのレンズも「コスパ」評価の

減点が大きい、まあ、どれも高価すぎるのが課題となって

いる状況であり、上級層やマニア層以外には非推奨だ。

----

さて、今回の「10万円級レンズ編」記事は、このあたり

迄で、次回記事に続く。