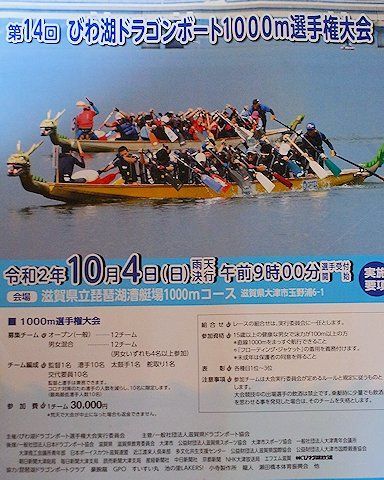

2020年10月4日(日)に滋賀県大津市、滋賀県立琵琶湖

漕艇場にて開催された「第14回びわ湖ドラゴンボート

1000m選手権大会」(以下、1000m大会)の模様より、

前編。

(参考:「琵琶湖」の「琵琶」は常用漢字では無い為、

近年においては地名や施設名等の固有名詞を除いては、

「びわ湖」と記載されるケースが増えてきている。

本記事では、適宜、両者の表記を混在している)

![_c0032138_18431511.jpg]()

各種のイベントは軒並み中止となってしまい、

ドラゴン(ボート)大会に関しても同様であった。

本1000m大会が今年2020年に「びわ湖」で行われた

ドラゴン・ペーロン系のボート競技の公式大会では

初であり、恐らくびわ湖の今年ラストの大会でもある。

しかし、旧来のように無制限でイベントが開催できる

状況でもなく、本1000m大会には、コロナ対策による

様々な(自主)制限事項が課せられている。

これについては追々詳細を述べていくし、この対策が

翌年以降、各地で行われるドラゴン・ペーロン大会の

開催における有益な参考事例となるかも知れない。

![_c0032138_18433947.jpg]()

ボート大会は真夏に行われる事が常であるので、

ともかく暑いし、熱中症やらゲリラ豪雨対策にも

留意しなければならないのだが、流石に10月とも

なると、ずいぶんと様相が変わって来る。

大会当日10月4日の天候は曇り、朝にチラリと雨が

降った模様だが、大会中はずっと曇り空だった。

この時期は台風災害にも見舞われやすく、過去の

本大会や、同時期の静岡ツナカップ大会等でも、

台風で中止となったケースが何度かある。

ただ、幸いにして、この週末は台風の襲来は全く

無い。

会場の滋賀県大津市の最高気温は25℃くらいで

風は弱い。数日前までは関西地区でも30℃位

まで上がる日もあったので、この日は暑くもなく、

寒くも無く快適だ。日中であれば半袖でも十分な

気候である。

今年は、例年よりやや遅めと思われる「彼岸花」

(曼珠沙華)も、盛りを少し過ぎた頃で、迫る

秋の気配を感じる。

・・まあ、選手達にとっても、スタッフにとっても、

カメラマンにとっても、この日は絶好の「ドラゴン

日和」であった事であろう。

写真撮影でも、「真夏の逆光状態」とかは、極めて

撮り難く、いつも苦戦するのだが、曇天はむしろ

コントラストが低くて撮り易く「撮影日和」とも

言えよう。

そして何より、ドラゴンの選手達は、漕ぎたくて

漕ぎたくて、うずうずしていたのだ。

「専業チーム」(=常日頃からボート系競技の練習を

していて、各大会に多く参加する専門的なチーム群)

であれば、毎月1~2回の各地の大会に参戦する事が

普通である訳だ。今年は、コロナ第1波の非常事態

宣言解除後では、チーム毎で練習をする事はあった

だろうが、公式戦(大会)が、一度も無かった次第

なので、今日の大会開催を待ち望んでいた選手

(や、関係者)ばかりである。

ただ、練習の多寡は、恐らくチームにより、まちまち

だと思われる。それに、選手達に聞くところによると

選「目標となる大会の開催が無いから、練習をするに

しても、なかなか気持ちの維持が難しい」

との話もあった。

まあ結局、もしかすると、この休止期間であっても、

チームあるいは個人で基礎練習を続けて来たケースと

そうで無い場合では、少し実力差が出てしまっている

かも知れない。そして、そういう様相も勿論選手達には

わかるから、本大会で他者の様子を見て、来シーズンに

向けて、どの程度の練習を積んでいくべきか?を再考

する機会になるのかも知れない。

![_c0032138_18434263.jpg]()

昨年2019年は、会場の滋賀県立琵琶湖漕艇場が

改装工事により、使用できなかった次第であった。

とは言え、今年もまだ工事中であるのだが、なんとか

最低限の設備は確保できる。つまり、乗艇桟橋や

チームテントの設置場所、大会本部棟や無線・放送

システム等である。

![_c0032138_18431543.jpg]()

は2018年のものである。今年から(あるいは

昨年2019年の一部の大会から)は、それまでの

青黒の2色印刷ではなく、フルカラー(CMYK)印刷と

なった。ネット注文等の普及で印刷コストが下がり、

カラーも2色も大差が無くなってきたのであろうか?

---

艇に関しては、2021年開催予定の「ワールドマスターズ

ゲームズ(WMG)2021関西」のドラゴンボートの部

(びわ湖競艇場で開催予定)に備え、滋賀県協会に

おける軽量の新型艇(20人艇、10人艇)の保有数が

大幅に増えている。(注:旧来から艇の数は多いが、

日中友好で寄贈された等の、30年間以上も使って

いる旧型の重量級の艇の比率も多かった)

また、それに伴い、新たにドラゴンボート(新艇)

専用の艇庫を借り、そこを艇の保管場所としている。

![_c0032138_18435447.jpg]()

JR東海道線(琵琶湖線)の鉄橋の辺りの湖畔だ。

最寄のJR/京阪石山駅からは、道なりで約1100m、

徒歩15分程度で到着できると思われ、アクセスは

さほど悪く無い。近隣には、滋賀や京都の大学や

同好会等の艇庫が多数、林立している場所である。

新艇庫については、本記事の「後編」で詳細を説明

しよう。

![_c0032138_18435438.jpg]()

5号艇まであるが、今回使用は4艇のみだ。

これらの新規入手艇は、現状では「スモール選手権」

と、前述の「ワールドマスターズゲームズ関西」に

使用予定であると聞く。

本来は今年9月に行われる「スモール選手権」で

デビューする予定だったのだが、その大会も中止と

なってしまった為、新艇は今回が初お披露目だ。

今回は、1000mの(国内ドラゴン大会では最長の)

長距離戦であるので、高速だが軽量でやや不安定な

10人艇を使用せず、安定性の高い20人艇を、持ち

出したのであろう。

それに加えての理由として、コロナ対策により、

「密」を避ける為、20人艇を用いた10人漕ぎとする。

(下写真。漕手の隙間が十分に開いている)

![_c0032138_18435428.jpg]()

各チームでは瞬発力よりも「持久力」が課題となる。

まあでも、本大会も既に14回(14年)目である。

大会の最初期から出場しているベテランのチームも

多い為、この長距離戦の攻略法等は、どのチームに

とっても、「言わずもがな」の状況であろう。

ちなみに私も、本1000m大会は、台風や工事で

中止になった年(数回ある)を除き、他の全ての

大会の観戦撮影(およびブログ観戦記事の掲載)を

している。

----

さて、コロナ対策の件だが、少しづつ詳細を説明

していく。

まず、20人艇を用いた10人漕ぎである事は、前述の

通りである。これで漕手間で距離を開ける事が出来る。

ソーシャル・ディスタンス(6フィート=1.8m以上

が推奨)とまでは行かないが、現実的に取れる、

「密」への対策としては妥当な措置であろう。

それから、監督会議、表彰式等はチームの代表者のみ

として、これも「密」を避ける対策が取られている。

![_c0032138_18441071.jpg]()

必要な代表人員の他の一般選手達は集合しない。

次いで、選手達(および関係者も全て)は、大会本部

より支給される「口元フェイスガード」(?と呼ぶ

のだろうか? 商品名はメーカー毎でまちまちな模様。

2つ上の写真での「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

(滋賀県、一昨年優勝チーム)の選手達が付けている

器具だ。

最近ではTV番組の出演者等もこれを付ける事が多い

と思う。(コストは1個あたり100~200円程度。

消毒して繰り返し使用できる)を、全員装着する

決まりだ。

ただし、鼓手(ドラマー)は、この口元タイプでは

無く、顔全体をカバーする「フェイスシールド」を

できるだけ装着する事が推奨されている。(下写真)

![_c0032138_18441099.jpg]()

200円~400円台程度だと思う。

鼓手は、チームの司令塔の立場であり、レース中

にも様々に漕手(パドラー)や舵手に指示をする

事もある(=声を出す)からだ。

しかし、鼓手は漕手よりも、やや高い位置に座る為

飛沫感染防止の観点からは、口元タイプの方が良い

かも知れず、また、レース毎での鼓手の交代があると

シールドの他者への使いまわしが厳しいかも知れない。

ここ(鼓手)については、フェイス(顔)タイプでも、

口元タイプでも、どちらでも良いかと思われる。

プラシチック製のシールドではなく、勿論、(布製等)

マスクでも良いのだが、マスクは運動をすると呼吸が

厳しくなるケースがある為、各種シールドの方が楽な

場合もある。

(布)マスクは、今年の4~5月あたりでは入手が

困難で、たまに販売していても50枚セットで3000円

以上もする等、高額であったが、9月頃から価格が

暴落している。(恐らくは在庫過多であろう)

10月初旬での関西での都市圏での安売りマスクは

50枚入りで500円以下、さらには300円台という物

迄も見かけた。ただし、それらの安売り品の多くは、

さすがに薄く作られていて、どの程度の感染/伝播

防止効果があるかは、不明(懐疑的)だ。

各チームのアップ(=準備練習、ウォーミングアップ)

時においても、マスクとシールドの装着はまちまちだ。

![_c0032138_18441026.jpg]()

アップの模様、マスクとシールドが混在している。

アップ時、およびレース時では、大声での掛け声は

しないように指示をしているので、静かに走るのみ

である。

「大声での会話はしない」というのが飛沫感染防止

の基本であろうが、最近では世間でのコロナ対策も

だいぶ気の緩みがあるのか? おばちゃんの立ち話、

学生の登下校、観光地に稀に居る外国人等で、

マスク無しでの大声の会話が目だち、そういう人を

見かけると、距離を置くように注意せざるを得ない。

そして、実際のレースとなると、アップ時とはどうも

様相が異なる模様だ。

![_c0032138_18441976.jpg]()

選手達は、シールドではなく、マスクの装着が大半

である。

各種シールドは、実は、組み立てるのに少し時間が

かかる。滅菌された袋から出し、自分で耳ひもを嵌め

シールド上のシールを両面で剥がしたりするのだ。

「GPO」は第一レースだったので、その準備時間が無く、

マスクのまま(恐らくは、会場への来場の際に着けて

いたもの)で出場していた。

で、「GPO」が第一レースから帰ってきた際、

G「とても疲れた・・練習不足だろうか?」

という発言があった、タイムもさほど伸びていない。

匠「いや、(漕ぎが)揃っているのは確かなので、

原因は別でしょう。まず、重い20人艇を10人で

長距離を漕いでいる事。それから、気になるのは

GPOさんだけ、皆、布マスクですよね・・

他は、皆フェイスシールドですよ。マスクだと

呼吸が苦しいのでは?」

G「ああ、そうか! きっとマスクのせいですよ。

漕いでいて酸欠になるかと思った・・汗」

この話は、すぐに他チームにも広まり、選手達の

(口元)シールドの装着率が格段に上がった。

下写真は、前述の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

の、後の時間帯でのアップ(準備運動)の模様だ。

多くの選手達が(口元)シールドを付けている。

![_c0032138_18442215.jpg]()

高く、上部の隙間から呼吸が上に向かい、カメラの

光学ファインダーやEVF(電子ファインダー)を

曇らせてしまうケースが多い。

なので、コロナ流行最初期の3月頃では、観光地

等でのアマチュアカメラマン等も、マスクをせずに

撮影をしているケースが多かった(撮り難いから

だろう) しかし、4月頃にコロナ流行が本格化

すると、マスクをせずに外出するのは無謀なので

カメラマンもマスク着用、そうこうしているうちに

全国に緊急事態宣言が発令され、「ステイホーム」で

アマチュアカメラマンを屋外で見かける事も皆無と

なっていく。

まあでも、確かにマスクとカメラの相性は良くない、

今回、口元フェイスシールドを装着しながら撮影を

してみると、ファインダー類の曇りは無く快適だし

(注:季節での、気温や湿度も影響すると思う)

カメラを構えた状態でも、口元シールドには

カメラやレンズ等が当たらないので問題は無い。

弱点は、撮影後に構えたカメラを戻す際、そのまま

カメラを下ろしてしまうと、口元シールドに当たって

外れたり壊れたりしてしまう事だ、ここは慣れて

よく注意する必要があるだろう。

余談だが、コロナ禍、またはそれ以前から、カメラ

市場は活気が無い。まあスマホの普及が主原因で

あろう、本格的カメラの必要性が減っているのだ。

カメラメーカー各社からも一眼レフの新製品は極めて

少なく、稀に出る新製品は、ほとんどがミラーレス機

である。(しかも、恐ろしく高価だ)

この世情を鑑み、ボート撮影で旧来、主力にしてきた

(デジタル)一眼レフから、「ミラーレス機に転換

した方が良いかも知れない?」とも思い、今回は

主力撮影機材をミラーレス機にしてみた。

(一応、一眼レフも持ってきてある)

ただ、やはりまだ、ミラーレス機よりも一眼レフの

方が遠距離の動体(つまりボート)撮影には有利な事

を痛感した。たとえ、一眼レフが重くても、あるいは

新製品が出なくなっても、当面はボート競技撮影では

一眼レフを主体にせざるを得ないであろう。

----

さて、引き続き、コロナ対策の話である。

今回の大会は、滋賀県(びわ湖)で行われたが、

参加可能なチームの地域(本拠地)は、滋賀県および

京都府のチームに限定する措置が取られている。

![_c0032138_18442905.jpg]()

全員がマスク着用の集合写真というのも、なんだか

楽しそうでは無い雰囲気があるのだが(汗)

口元が隠れるだけで表情も読み取れないので、

まあ、そこはやむを得ない。

チーム内は、メンバーは日常で接している為、

ここでの社会的距離確保等は黙認、ただし、

異チーム間ではソーシャル・ディスタンスを

意識してもらうようにする事が望ましいであろう。

で、実は選手達は、これでも今日は機嫌が良い

のだ、なにせ、久々に大会で漕げる訳だし、

さらに言えば、およそ1年ぶりに他チームの選手

達やスタッフ達にも会えている。

お互い、皆、元気そうな様子が見られ、会話が

直接交わせる、という当たり前の事も、こんなに

楽しい事であったのだろうか・・

----

で、この参加チームの地域限定は、「県外(越境)

の移動を最小限にする措置」という訳だ。

「Go To Travel キャンペーン」も開始している為、

現状では、あまり厳しい制限を掛けずとも良いかと

は思うが、ドラゴンの選手達は、今年は公式戦が

無かったので、漕ぎたいニーズが強いと思われ、

フリー参加とすると、各地から際限なく参加チーム

数が増えてしまう恐れもあった次第だと思われる。

それと、多少の人数での、他地域チームへの越境

(飛び入り)参加等は暗黙には認められていると思う、

そこまで、うるさく言う必要は無いだろうからだ。

(もっとも、各チームとも、皆、漕ぎたいだろうから、

なかなか飛び入り参加の枠の空きも無い事であろう)

旅行関連だが、本大会の2週間前の9月の4連休では

京都嵐山等には観光客が溢れかえっていたと聞く。

客足が戻ったのは、観光業界にとっては良い事では

あろうが、新たな感染拡大を心配する声もあったのも

確かだ。

それと、ちなみに、本大会開催前1週間位での

滋賀県・京都府でのコロナ新規感染者数は、

滋賀県が、概ね0人~ヒトケタ人(1日あたり)

京都府が、ヒトケタ人~十数人、という感じだ。

そして、参加チームの選手達については、体調

(体温)記録の報告(大会当日から過去2週間)が

義務づけられている。(受付時に記録を提出)

さらに、本来、この1000m大会では、「ドラゴン

ボート・グランドシニア大会」が併設して行われる

事が通例であったのだが、高齢者が中心の同大会は

万が一の感染時での重症化が懸念される為、今年は

同グランドシニア大会は中止となっている。

ともかく、イベント実施で万が一のクラスター感染

を出さない事は、運営側にとって頭の痛い所である。

「それ(大会等)のせいでクラスターが起こった」

ともなれば、今後のイベント実施にも赤信号が

点灯してしまうからだ。イベント参加者(選手等)も

そこは十分意識する必要がある、せっかくの楽しい

イベントが出来なくなれば、選手達も困るだろう

からだ。

----

それと、消毒等の状況だ。

![_c0032138_18442903.jpg]()

レースへの連続出場の場合を除き)一旦全員が艇から

降りて、スタッフが艇をアルコール消毒と拭き取り

作業を行う。

この措置の為、本来は今回の参加チーム規模(少数

限定である)ならば、2艇のみでの運用も可能では

あったと思うが、消毒等の準備作業の為に、4艇を

用いた交互運用としている。

消毒済みの艇に、次のチームの選手達は乗り込む

事となる。

![_c0032138_18443428.jpg]()

アルコールが用意されていて、選手やスタッフ、

あるいは、(数は少ないが)観客や報道関係者等も

自由に手指の消毒等を行えるようにしている。

![_c0032138_18443430.jpg]()

していない。万が一、一般観客等が多数押し寄せて

しまうと、「密」の管理とか、感染防止ルール等の

遵守・徹底が難しくなるからだろう。

ただ、そうは言っても、一般観客はゼロでは無い、

どこかには存在する情報を頼りに、大会を見物に

来る人達は、居る事は居るのだ。

(内、一人は知人であり、連絡はしていなかった

のだが、その方の地元で行われている本大会を、

過去にも何度か見学に来ている方だった)

勿論、観客、報道関係者、その他の外部の方でも

受付等でのアルコール消毒推奨、また健康状態

等の確認を行う。(出来れば非接触体温計などが

あると、なお良いであろう)

そして、もともとの「イベントの広知性」の課題も

ある。つまり、人が集まる各種イベントには、例えば

広告宣伝とか観光振興とか、様々な商業的な意味も

あるから、観客の少ない、あるいは無観客のイベント

は、なかなか開催の意義が見出せない場合も多々ある

だろうからだ・・

このあたりは難しい話だ、コロナが早く終息し、

各分野で、従来どおり様々なイベントが実施できる

ようになるのを待つしかないかも知れない。

![_c0032138_18444031.jpg]()

例年であれば、午後からは「グランドシニア大会」

が開催されるのだが、前述のように、今年はその

大会は中止となっている。

後は閉会式・表彰式と、それと選手達の有志による

新艇庫の見学を兼ねた、艇等の「後片付けである」

私も昼食を取って、その午後の部に備えるとしよう。

なお、食事におけるコロナ感染防止は、意外に色々と

あって難しい。少し前までの時期は「会食」による

感染が多発した為、自治体によっては、会食における

時間や人数に制限を掛けるケースが多かった。

![_c0032138_18444008.jpg]()

の話が全く出来ていないのだが・・(汗)

(上写真は、京都から参戦の「すいすい丸」)

それらの話は、まるまる後編記事に廻す事とする。

今回の大会で1つの重要な事は、コロナ禍における

大会(イベント)実施の上で、どのような点に留意し

どのような対策を施すか? という部分がある。

その為、今回の大会でのコロナ対策については、

来年以降(今年も、まだ一部大会があるとは思う)の

各地の大会開催において、一種の手本となれば良いの

ではなかろうか? 本大会のチーム成績よりも、むしろ

これは重要な事であろう。

次回、後編記事に続く。

----

追記:2020年下期のドラゴンボート関連情報

○実施予定 2020年11月1日(日)

大阪府高石市/大阪府立漕艇センター ODBA主催

「大阪府民スポーツ大会」(旧:大阪府民体育大会)

および「舵取りコンテスト」 →参加募集中

X中止(11/14~11/15に開催予定だった大会)

「Head Of The Seta 2020」 瀬田漕艇倶楽部主催

→滋賀県の瀬田川で行われる、異種ボート混成・

大規模・長距離ボート大会。

→および、同大会のドラゴンボートの部に参戦の

選手達による年度末懇親会。(こちらも中止)

X中止(例年11月頃開催)

「すいすい丸(主催)ドラゴンボート体験乗船会」

→京都府宇治市の宇治川で行われる、一般客を

対象としたドラゴン(無料)体験乗船会。

漕艇場にて開催された「第14回びわ湖ドラゴンボート

1000m選手権大会」(以下、1000m大会)の模様より、

前編。

(参考:「琵琶湖」の「琵琶」は常用漢字では無い為、

近年においては地名や施設名等の固有名詞を除いては、

「びわ湖」と記載されるケースが増えてきている。

本記事では、適宜、両者の表記を混在している)

各種のイベントは軒並み中止となってしまい、

ドラゴン(ボート)大会に関しても同様であった。

本1000m大会が今年2020年に「びわ湖」で行われた

ドラゴン・ペーロン系のボート競技の公式大会では

初であり、恐らくびわ湖の今年ラストの大会でもある。

しかし、旧来のように無制限でイベントが開催できる

状況でもなく、本1000m大会には、コロナ対策による

様々な(自主)制限事項が課せられている。

これについては追々詳細を述べていくし、この対策が

翌年以降、各地で行われるドラゴン・ペーロン大会の

開催における有益な参考事例となるかも知れない。

ボート大会は真夏に行われる事が常であるので、

ともかく暑いし、熱中症やらゲリラ豪雨対策にも

留意しなければならないのだが、流石に10月とも

なると、ずいぶんと様相が変わって来る。

大会当日10月4日の天候は曇り、朝にチラリと雨が

降った模様だが、大会中はずっと曇り空だった。

この時期は台風災害にも見舞われやすく、過去の

本大会や、同時期の静岡ツナカップ大会等でも、

台風で中止となったケースが何度かある。

ただ、幸いにして、この週末は台風の襲来は全く

無い。

会場の滋賀県大津市の最高気温は25℃くらいで

風は弱い。数日前までは関西地区でも30℃位

まで上がる日もあったので、この日は暑くもなく、

寒くも無く快適だ。日中であれば半袖でも十分な

気候である。

今年は、例年よりやや遅めと思われる「彼岸花」

(曼珠沙華)も、盛りを少し過ぎた頃で、迫る

秋の気配を感じる。

・・まあ、選手達にとっても、スタッフにとっても、

カメラマンにとっても、この日は絶好の「ドラゴン

日和」であった事であろう。

写真撮影でも、「真夏の逆光状態」とかは、極めて

撮り難く、いつも苦戦するのだが、曇天はむしろ

コントラストが低くて撮り易く「撮影日和」とも

言えよう。

そして何より、ドラゴンの選手達は、漕ぎたくて

漕ぎたくて、うずうずしていたのだ。

「専業チーム」(=常日頃からボート系競技の練習を

していて、各大会に多く参加する専門的なチーム群)

であれば、毎月1~2回の各地の大会に参戦する事が

普通である訳だ。今年は、コロナ第1波の非常事態

宣言解除後では、チーム毎で練習をする事はあった

だろうが、公式戦(大会)が、一度も無かった次第

なので、今日の大会開催を待ち望んでいた選手

(や、関係者)ばかりである。

ただ、練習の多寡は、恐らくチームにより、まちまち

だと思われる。それに、選手達に聞くところによると

選「目標となる大会の開催が無いから、練習をするに

しても、なかなか気持ちの維持が難しい」

との話もあった。

まあ結局、もしかすると、この休止期間であっても、

チームあるいは個人で基礎練習を続けて来たケースと

そうで無い場合では、少し実力差が出てしまっている

かも知れない。そして、そういう様相も勿論選手達には

わかるから、本大会で他者の様子を見て、来シーズンに

向けて、どの程度の練習を積んでいくべきか?を再考

する機会になるのかも知れない。

昨年2019年は、会場の滋賀県立琵琶湖漕艇場が

改装工事により、使用できなかった次第であった。

とは言え、今年もまだ工事中であるのだが、なんとか

最低限の設備は確保できる。つまり、乗艇桟橋や

チームテントの設置場所、大会本部棟や無線・放送

システム等である。

は2018年のものである。今年から(あるいは

昨年2019年の一部の大会から)は、それまでの

青黒の2色印刷ではなく、フルカラー(CMYK)印刷と

なった。ネット注文等の普及で印刷コストが下がり、

カラーも2色も大差が無くなってきたのであろうか?

---

艇に関しては、2021年開催予定の「ワールドマスターズ

ゲームズ(WMG)2021関西」のドラゴンボートの部

(びわ湖競艇場で開催予定)に備え、滋賀県協会に

おける軽量の新型艇(20人艇、10人艇)の保有数が

大幅に増えている。(注:旧来から艇の数は多いが、

日中友好で寄贈された等の、30年間以上も使って

いる旧型の重量級の艇の比率も多かった)

また、それに伴い、新たにドラゴンボート(新艇)

専用の艇庫を借り、そこを艇の保管場所としている。

JR東海道線(琵琶湖線)の鉄橋の辺りの湖畔だ。

最寄のJR/京阪石山駅からは、道なりで約1100m、

徒歩15分程度で到着できると思われ、アクセスは

さほど悪く無い。近隣には、滋賀や京都の大学や

同好会等の艇庫が多数、林立している場所である。

新艇庫については、本記事の「後編」で詳細を説明

しよう。

5号艇まであるが、今回使用は4艇のみだ。

これらの新規入手艇は、現状では「スモール選手権」

と、前述の「ワールドマスターズゲームズ関西」に

使用予定であると聞く。

本来は今年9月に行われる「スモール選手権」で

デビューする予定だったのだが、その大会も中止と

なってしまった為、新艇は今回が初お披露目だ。

今回は、1000mの(国内ドラゴン大会では最長の)

長距離戦であるので、高速だが軽量でやや不安定な

10人艇を使用せず、安定性の高い20人艇を、持ち

出したのであろう。

それに加えての理由として、コロナ対策により、

「密」を避ける為、20人艇を用いた10人漕ぎとする。

(下写真。漕手の隙間が十分に開いている)

各チームでは瞬発力よりも「持久力」が課題となる。

まあでも、本大会も既に14回(14年)目である。

大会の最初期から出場しているベテランのチームも

多い為、この長距離戦の攻略法等は、どのチームに

とっても、「言わずもがな」の状況であろう。

ちなみに私も、本1000m大会は、台風や工事で

中止になった年(数回ある)を除き、他の全ての

大会の観戦撮影(およびブログ観戦記事の掲載)を

している。

----

さて、コロナ対策の件だが、少しづつ詳細を説明

していく。

まず、20人艇を用いた10人漕ぎである事は、前述の

通りである。これで漕手間で距離を開ける事が出来る。

ソーシャル・ディスタンス(6フィート=1.8m以上

が推奨)とまでは行かないが、現実的に取れる、

「密」への対策としては妥当な措置であろう。

それから、監督会議、表彰式等はチームの代表者のみ

として、これも「密」を避ける対策が取られている。

必要な代表人員の他の一般選手達は集合しない。

次いで、選手達(および関係者も全て)は、大会本部

より支給される「口元フェイスガード」(?と呼ぶ

のだろうか? 商品名はメーカー毎でまちまちな模様。

2つ上の写真での「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

(滋賀県、一昨年優勝チーム)の選手達が付けている

器具だ。

最近ではTV番組の出演者等もこれを付ける事が多い

と思う。(コストは1個あたり100~200円程度。

消毒して繰り返し使用できる)を、全員装着する

決まりだ。

ただし、鼓手(ドラマー)は、この口元タイプでは

無く、顔全体をカバーする「フェイスシールド」を

できるだけ装着する事が推奨されている。(下写真)

200円~400円台程度だと思う。

鼓手は、チームの司令塔の立場であり、レース中

にも様々に漕手(パドラー)や舵手に指示をする

事もある(=声を出す)からだ。

しかし、鼓手は漕手よりも、やや高い位置に座る為

飛沫感染防止の観点からは、口元タイプの方が良い

かも知れず、また、レース毎での鼓手の交代があると

シールドの他者への使いまわしが厳しいかも知れない。

ここ(鼓手)については、フェイス(顔)タイプでも、

口元タイプでも、どちらでも良いかと思われる。

プラシチック製のシールドではなく、勿論、(布製等)

マスクでも良いのだが、マスクは運動をすると呼吸が

厳しくなるケースがある為、各種シールドの方が楽な

場合もある。

(布)マスクは、今年の4~5月あたりでは入手が

困難で、たまに販売していても50枚セットで3000円

以上もする等、高額であったが、9月頃から価格が

暴落している。(恐らくは在庫過多であろう)

10月初旬での関西での都市圏での安売りマスクは

50枚入りで500円以下、さらには300円台という物

迄も見かけた。ただし、それらの安売り品の多くは、

さすがに薄く作られていて、どの程度の感染/伝播

防止効果があるかは、不明(懐疑的)だ。

各チームのアップ(=準備練習、ウォーミングアップ)

時においても、マスクとシールドの装着はまちまちだ。

アップの模様、マスクとシールドが混在している。

アップ時、およびレース時では、大声での掛け声は

しないように指示をしているので、静かに走るのみ

である。

「大声での会話はしない」というのが飛沫感染防止

の基本であろうが、最近では世間でのコロナ対策も

だいぶ気の緩みがあるのか? おばちゃんの立ち話、

学生の登下校、観光地に稀に居る外国人等で、

マスク無しでの大声の会話が目だち、そういう人を

見かけると、距離を置くように注意せざるを得ない。

そして、実際のレースとなると、アップ時とはどうも

様相が異なる模様だ。

選手達は、シールドではなく、マスクの装着が大半

である。

各種シールドは、実は、組み立てるのに少し時間が

かかる。滅菌された袋から出し、自分で耳ひもを嵌め

シールド上のシールを両面で剥がしたりするのだ。

「GPO」は第一レースだったので、その準備時間が無く、

マスクのまま(恐らくは、会場への来場の際に着けて

いたもの)で出場していた。

で、「GPO」が第一レースから帰ってきた際、

G「とても疲れた・・練習不足だろうか?」

という発言があった、タイムもさほど伸びていない。

匠「いや、(漕ぎが)揃っているのは確かなので、

原因は別でしょう。まず、重い20人艇を10人で

長距離を漕いでいる事。それから、気になるのは

GPOさんだけ、皆、布マスクですよね・・

他は、皆フェイスシールドですよ。マスクだと

呼吸が苦しいのでは?」

G「ああ、そうか! きっとマスクのせいですよ。

漕いでいて酸欠になるかと思った・・汗」

この話は、すぐに他チームにも広まり、選手達の

(口元)シールドの装着率が格段に上がった。

下写真は、前述の「琵琶湖ドラゴンボートクラブ」

の、後の時間帯でのアップ(準備運動)の模様だ。

多くの選手達が(口元)シールドを付けている。

高く、上部の隙間から呼吸が上に向かい、カメラの

光学ファインダーやEVF(電子ファインダー)を

曇らせてしまうケースが多い。

なので、コロナ流行最初期の3月頃では、観光地

等でのアマチュアカメラマン等も、マスクをせずに

撮影をしているケースが多かった(撮り難いから

だろう) しかし、4月頃にコロナ流行が本格化

すると、マスクをせずに外出するのは無謀なので

カメラマンもマスク着用、そうこうしているうちに

全国に緊急事態宣言が発令され、「ステイホーム」で

アマチュアカメラマンを屋外で見かける事も皆無と

なっていく。

まあでも、確かにマスクとカメラの相性は良くない、

今回、口元フェイスシールドを装着しながら撮影を

してみると、ファインダー類の曇りは無く快適だし

(注:季節での、気温や湿度も影響すると思う)

カメラを構えた状態でも、口元シールドには

カメラやレンズ等が当たらないので問題は無い。

弱点は、撮影後に構えたカメラを戻す際、そのまま

カメラを下ろしてしまうと、口元シールドに当たって

外れたり壊れたりしてしまう事だ、ここは慣れて

よく注意する必要があるだろう。

余談だが、コロナ禍、またはそれ以前から、カメラ

市場は活気が無い。まあスマホの普及が主原因で

あろう、本格的カメラの必要性が減っているのだ。

カメラメーカー各社からも一眼レフの新製品は極めて

少なく、稀に出る新製品は、ほとんどがミラーレス機

である。(しかも、恐ろしく高価だ)

この世情を鑑み、ボート撮影で旧来、主力にしてきた

(デジタル)一眼レフから、「ミラーレス機に転換

した方が良いかも知れない?」とも思い、今回は

主力撮影機材をミラーレス機にしてみた。

(一応、一眼レフも持ってきてある)

ただ、やはりまだ、ミラーレス機よりも一眼レフの

方が遠距離の動体(つまりボート)撮影には有利な事

を痛感した。たとえ、一眼レフが重くても、あるいは

新製品が出なくなっても、当面はボート競技撮影では

一眼レフを主体にせざるを得ないであろう。

----

さて、引き続き、コロナ対策の話である。

今回の大会は、滋賀県(びわ湖)で行われたが、

参加可能なチームの地域(本拠地)は、滋賀県および

京都府のチームに限定する措置が取られている。

全員がマスク着用の集合写真というのも、なんだか

楽しそうでは無い雰囲気があるのだが(汗)

口元が隠れるだけで表情も読み取れないので、

まあ、そこはやむを得ない。

チーム内は、メンバーは日常で接している為、

ここでの社会的距離確保等は黙認、ただし、

異チーム間ではソーシャル・ディスタンスを

意識してもらうようにする事が望ましいであろう。

で、実は選手達は、これでも今日は機嫌が良い

のだ、なにせ、久々に大会で漕げる訳だし、

さらに言えば、およそ1年ぶりに他チームの選手

達やスタッフ達にも会えている。

お互い、皆、元気そうな様子が見られ、会話が

直接交わせる、という当たり前の事も、こんなに

楽しい事であったのだろうか・・

----

で、この参加チームの地域限定は、「県外(越境)

の移動を最小限にする措置」という訳だ。

「Go To Travel キャンペーン」も開始している為、

現状では、あまり厳しい制限を掛けずとも良いかと

は思うが、ドラゴンの選手達は、今年は公式戦が

無かったので、漕ぎたいニーズが強いと思われ、

フリー参加とすると、各地から際限なく参加チーム

数が増えてしまう恐れもあった次第だと思われる。

それと、多少の人数での、他地域チームへの越境

(飛び入り)参加等は暗黙には認められていると思う、

そこまで、うるさく言う必要は無いだろうからだ。

(もっとも、各チームとも、皆、漕ぎたいだろうから、

なかなか飛び入り参加の枠の空きも無い事であろう)

旅行関連だが、本大会の2週間前の9月の4連休では

京都嵐山等には観光客が溢れかえっていたと聞く。

客足が戻ったのは、観光業界にとっては良い事では

あろうが、新たな感染拡大を心配する声もあったのも

確かだ。

それと、ちなみに、本大会開催前1週間位での

滋賀県・京都府でのコロナ新規感染者数は、

滋賀県が、概ね0人~ヒトケタ人(1日あたり)

京都府が、ヒトケタ人~十数人、という感じだ。

そして、参加チームの選手達については、体調

(体温)記録の報告(大会当日から過去2週間)が

義務づけられている。(受付時に記録を提出)

さらに、本来、この1000m大会では、「ドラゴン

ボート・グランドシニア大会」が併設して行われる

事が通例であったのだが、高齢者が中心の同大会は

万が一の感染時での重症化が懸念される為、今年は

同グランドシニア大会は中止となっている。

ともかく、イベント実施で万が一のクラスター感染

を出さない事は、運営側にとって頭の痛い所である。

「それ(大会等)のせいでクラスターが起こった」

ともなれば、今後のイベント実施にも赤信号が

点灯してしまうからだ。イベント参加者(選手等)も

そこは十分意識する必要がある、せっかくの楽しい

イベントが出来なくなれば、選手達も困るだろう

からだ。

----

それと、消毒等の状況だ。

レースへの連続出場の場合を除き)一旦全員が艇から

降りて、スタッフが艇をアルコール消毒と拭き取り

作業を行う。

この措置の為、本来は今回の参加チーム規模(少数

限定である)ならば、2艇のみでの運用も可能では

あったと思うが、消毒等の準備作業の為に、4艇を

用いた交互運用としている。

消毒済みの艇に、次のチームの選手達は乗り込む

事となる。

アルコールが用意されていて、選手やスタッフ、

あるいは、(数は少ないが)観客や報道関係者等も

自由に手指の消毒等を行えるようにしている。

していない。万が一、一般観客等が多数押し寄せて

しまうと、「密」の管理とか、感染防止ルール等の

遵守・徹底が難しくなるからだろう。

ただ、そうは言っても、一般観客はゼロでは無い、

どこかには存在する情報を頼りに、大会を見物に

来る人達は、居る事は居るのだ。

(内、一人は知人であり、連絡はしていなかった

のだが、その方の地元で行われている本大会を、

過去にも何度か見学に来ている方だった)

勿論、観客、報道関係者、その他の外部の方でも

受付等でのアルコール消毒推奨、また健康状態

等の確認を行う。(出来れば非接触体温計などが

あると、なお良いであろう)

そして、もともとの「イベントの広知性」の課題も

ある。つまり、人が集まる各種イベントには、例えば

広告宣伝とか観光振興とか、様々な商業的な意味も

あるから、観客の少ない、あるいは無観客のイベント

は、なかなか開催の意義が見出せない場合も多々ある

だろうからだ・・

このあたりは難しい話だ、コロナが早く終息し、

各分野で、従来どおり様々なイベントが実施できる

ようになるのを待つしかないかも知れない。

例年であれば、午後からは「グランドシニア大会」

が開催されるのだが、前述のように、今年はその

大会は中止となっている。

後は閉会式・表彰式と、それと選手達の有志による

新艇庫の見学を兼ねた、艇等の「後片付けである」

私も昼食を取って、その午後の部に備えるとしよう。

なお、食事におけるコロナ感染防止は、意外に色々と

あって難しい。少し前までの時期は「会食」による

感染が多発した為、自治体によっては、会食における

時間や人数に制限を掛けるケースが多かった。

の話が全く出来ていないのだが・・(汗)

(上写真は、京都から参戦の「すいすい丸」)

それらの話は、まるまる後編記事に廻す事とする。

今回の大会で1つの重要な事は、コロナ禍における

大会(イベント)実施の上で、どのような点に留意し

どのような対策を施すか? という部分がある。

その為、今回の大会でのコロナ対策については、

来年以降(今年も、まだ一部大会があるとは思う)の

各地の大会開催において、一種の手本となれば良いの

ではなかろうか? 本大会のチーム成績よりも、むしろ

これは重要な事であろう。

次回、後編記事に続く。

----

追記:2020年下期のドラゴンボート関連情報

○実施予定 2020年11月1日(日)

大阪府高石市/大阪府立漕艇センター ODBA主催

「大阪府民スポーツ大会」(旧:大阪府民体育大会)

および「舵取りコンテスト」 →参加募集中

X中止(11/14~11/15に開催予定だった大会)

「Head Of The Seta 2020」 瀬田漕艇倶楽部主催

→滋賀県の瀬田川で行われる、異種ボート混成・

大規模・長距離ボート大会。

→および、同大会のドラゴンボートの部に参戦の

選手達による年度末懇親会。(こちらも中止)

X中止(例年11月頃開催)

「すいすい丸(主催)ドラゴンボート体験乗船会」

→京都府宇治市の宇治川で行われる、一般客を

対象としたドラゴン(無料)体験乗船会。