2018年7月15日に行われた日本国際ドラゴンボート選手権

大会(以下「日本選手権」又は「天神大会」)の模様より。

今回の記事では「混合の部」の結果について紹介していこう。

![c0032138_16323072.jpg]()

「オレ達の記事はまだか?」と、毎回やきもきしている

模様だが(笑)それは次回記事となる。およそ盆開け位の

掲載になる予定なので、しばしお待ちあれ。

さて、混合の部の参戦は12チームである。

レギュレーションは20人漕ぎであり、漕手は男女いずれも

8名以上である事が必須だ。

まあ、16人からでも参戦できる、という意味でもあるが

選手権大会で漕手数が2割も減っていたら、まず勝てない、

よって、どのチームも20人フルメンバーを揃えてきている。

漕手の男女比は12対8となる事が一般的であろう。

なお、「オープン」と「混合」は、相互の重複参加が

不可となっているが、他は可能だ(例:シニアとオープン、

女子と混合、スモールとオープン等)

まあ、このルールは選手権大会だから当然の措置であろう、

競技志向の強いオープンや混合のカテゴリーにおいては、

競技の公平性を維持しなければならない。

ただ、地方大会などでは、あまりにこのルールを遵守

しようとすると、参加チーム数が減ってしまうリスクも

ある為、競技志向を重視しないならば重複参加については、

緩めの規定となっている事も良くある。

余談だが、以前、関西圏のある地方大会で「地元の大会を

盛り上げよう」と、ある専業チームが多数エントリーし、

重複参加となったが、それを地元ビギナーチームが咎めた。

「同じ選手ばかりが漕いでいる」というクレームだったが、

まあ、それは見当違いの話だ、重複参加のデメリットは多く、

参加費負担や疲労も大きくなる。競技という側面だけ見れば

出来ればそれはやりたくない訳であり、単に地元大会を

盛り上げようとした褒めるべき行動を、まるで正反対に

解釈されてしまった訳だ。

クレームをつけた地元ビギナーチームは「専業チーム」の

実体を全く理解できておらず、「自分達はアマチュアだが、

彼らはプロチーム、プロが多数のレースに出るのは卑怯だ」

と間違って解釈した模様だ。

勿論ドラゴンやペーロンでは、全てアマチュアチームである

「専業チーム」は、日常的にボートの練習をしているから

強いのであって、ビギナーチームは、負けたくなければ、

自分達も必死に沢山の練習をするしか無いではないか・・

ただ、そういう意見が出てきた以上、運営側としては

何らかの対策をせざるを得ず、結局、チーム選手は登録制

となり、選手顔写真との照合が必須となった。勿論運営上や

エントリー上では、相当な手間が増えるだけであり、

競技志向の弱い大会では、全く無駄な措置とも言える。

あまり良くわかっていない人達による、間違った解釈や

ズレている意見が、全体の効率を落としてしまう典型例であり、

まあ、こういう事は企業や政治やら反対運動等、世の中で

いくらでもあると思うが、本当に無駄な事だと思う。

さて、余談はともかく、重複参加になった場合は、選手の

体力面がやはり厳しい。

通常の大会では、レースフロー上では、同一のチームの

レースが続く場合、30分以上の時間間隔を開ける事が

(内規として)定められている。

しかし、重複参加をすると、これが守れない場合がある。

そのケースでは選手達の「自己責任」という形となる。

まあ、涼しい季節であれば、屈強なドラゴン選手達は、

1日に5本や6本の短距離レースは余裕で可能だ、しかし

本日は36℃越えの猛暑日である。

本大会では、実際に重複出場となっているケースはさほど

多くないのだが、ゼロでは無い。こういう時には選手達の

体力面、持久力面が戦績に影響してくる事も多々ある。

例えば、本大会と同様に「暑い大会」としては、KIX(関空)

や「びわこペーロン」等がある、これらは日本選手権よりも

さらに暑く感じるのは、会場に日陰が殆ど無い為もある。

(下写真はKIX大会)

![c0032138_16323767.jpg]()

宿泊費を自腹で支払うので苦しい為、海外チームの選手数は

あまり潤沢では無い。で、そうしたチームが複数カテゴリーに

重複参戦する場合が良くある(せっかく日本の大会に

出るのだから、沢山のレースをこなしたいのだろう)

レース間隔が比較的長い予選においては、海外のチームの

選手達はインターバルが長いので、戦績もそこそこ良い。

しかし大会が進み、準決勝、決勝戦ともなると、重複出場

している場合は、連続でのレース出場となったり、あるいは

乗艇を交代制にしている場合は、もうレース参戦が不能だ。

こういう場合に、メンバー不足や疲労蓄積により、終盤の

レースとなると実力値が落ちてしまう事が多々あるのだ。

ましてや、とても暑いKIX(関空)大会では、そのあたりの

持久力面でも非常に厳しい状況だ。

国内チームが決勝で、予選でとても好調だった海外チーム

と当たる場合には、私も「海外チームの場合、終盤戦では

メンバー繰りが上手く行かない事が多いですので、

ビビらずにガチンコで勝負に行きましょう!」と

対戦するチームに進言する事もある。

前述の「自己責任」とは、重複出場すると、体力面の課題

のみならず競技面でも不利になる可能性がある、という

ことである。

![c0032138_16312021.jpg]()

「実力伯仲の決勝戦」であり、これにつきる。

これは毎年ほぼ同様であり、近年においては「INO-G」と

「三龍舟」(東京、関西、東海)が強い。

決勝は5艘建てであるから、ここにさらに強豪チームの

サブチームか、あるいは続く勢力としての「琵琶ドラ」や

「すいすい丸」が、残る決勝枠の争奪戦を繰り広げてくる

であろう。

いずれのチームが決勝進出したとしても、概ねタイム差は

トップから5位まで、3秒差以内である。

250mを1分で漕ぎきるのであれば、秒速は約4mとなる。

ドラゴンレギュラー艇(20人漕ぎ)の全長は約12mで

あるから、3秒差というのは1艇身以内という事となる。

つまり混合の決勝は、ほぼ毎年、5艇が1艇身以内で、

なだれこむようにゴールするのだ。

これは観戦面からも見逃せないレースとなると同時に、

「どこが勝ってもおかしく無い」と、優勝チームの予想も

極めて難しいし、選手側からすればチャンスが出てくる。

参考まで、ここ10年間(2008~2017年)の、本大会の

混合の部の優勝チームをあげておこう。2008年より

東ドラ、関ドラ、関ドラ、Torid、Torid、

INO-G、INO-G、INO-G、東ドラ、INO-Gである。

![c0032138_16312083.jpg]()

タイム的には僅差だった。「強豪チームが独走した」

というケースは1度も無い。

また「Torid Storm」は現在活動を休止していて、

一部のメンバーは、東ドラ等に流れている模様だ。

その東ドラは、2006~2008年に三連覇を果たした

ものの、以降、優勝に恵まれない期間が続いていた。

が、時代が進み、東京地区の主力とも言える大勢力

チームとなって、選手層が厚くなり、2016年に、

ついに8年ぶりの日本選手権優勝を果たした。

また、その後の各大会の戦績も好調だ。

(例:スモール選手権でも優勝)

![c0032138_16312098.jpg]()

その後メンバー再編の苦しい時期があった。

それでも毎年必ず、いずれかの大会では優勝を続けて

いたが、日本選手権では勝ちに恵まれなかった。

しかし、ここ数年、やっと関ドラのメンバー再編も完了し、

ここ1年間で、なんと3度の「ワンツーフィニッシュ」

(同一の系列チームが同カテゴリーの1位と2位を独占)

を実現している。ノリに乗った第二次黄金期となったので、

このあたりで「選手権優勝」の栄冠を、8年ぶりに

取り戻したい事であろう。

![c0032138_16312038.jpg]()

多いが、優勝にまだ恵まれていない状況だ。

なんとかここで、あと1歩踏み出したいところであろう。

各チーム、それぞれ勝ちたい理由があり、激戦やドラマが

予想される。

---

さて、ここまでは、チーム側から見た話なのだが、

実際のレースでは、その「環境」(レースコンディション)

に左右される部分も多い。

屋内や陸上競技はいざ知らず、ドラゴンは水上競技だ、

海や川や風や雨といった、自然を相手にする競技であるから、

各チームに完璧に同じ条件が与えられる訳では無い、

つまり「イコール(イーブン)コンディション」では無い

場合も多々ありうる、という事になる。

以下、長くなるが、本会場での状況を説明しておく。

まず、本大会の決勝のレーン割りは、恐らくだが

「ポールポジション制」である、これは予選(?準決勝

含む?)での、最も速かったチームが中央の3レーンを

取り、以下、2,4,1,5のようにレーン割りが決まる。

(注:正確な決め方は不明、上記は概要である)

これは「3レーンが若干有利である」という前提に

基づいた措置なのだが、以下、そのあたりの根拠だ。

本大会会場の大川(淀川の派流、旧淀川)は、比較的

川幅が狭く、5艘建てレースは、いっぱいいっぱいである。

最も端の1レーンと5レーンは「河川両脇の岸壁からの

返し波を喰らい、不利だ」と言われている。

また、2レーンと4レーンについては、ポールポジションの

中央3レーンの艇が先行して、もし1艇身以上の差が開いて

しまうと、強烈な返し波が来てタイムロスに繋がる。

したがって、いずれのケースでも(3レーン等の)速い

チームに、できるだけ追いついていくのが基本だ。

まるでカーレースや自転車競技の「スリップストリーム」の

ような感じで、強豪チームの横波の影響の無い位置関係を

キープして、後半でスパートをかけ、抜け出そうとする訳だ。

ただ、これはオープンの部では顕著であるが、混合の部

では、現在は実力伯仲の為、1艇身以上の差がつかない。

よって、この点では各チームの条件は同等である。

そして両端のレーンの場合だが、ここは水流に微妙に

関連がある模様だ。詳細は後述するが、必ずしも

両端が常に不利だ、という事でも無い。

最も印象的だったのは、2016年の混合決勝での

第5レーンの「東京龍舟」である。

準決勝で他チームにおよそ2秒差の後塵を拝していた

「東京龍舟」は、不利と言われる5レーン(選手村側)

の配置となったが、いざレースが始まると、恐ろしく

波に乗り、大外からの鋭いカットインで見事に優勝を

もぎ取ったのだ(下写真、2016年)

![c0032138_16333994.jpg]()

「水流次第では、端のレーンも悪く無いのでは?」

と、私も思うようになってきた。

さて、水流(潮流)に関しては、ここ大川は、2つの

要素で決まる。

1つは、上流にある「毛馬閘門」の放流量である。

ここ大阪のメインとなる川は「淀川」であり、これは

琵琶湖から直結している瀬田川(宇治川)と、桂川、

木津川との「三川合流」を経て「淀川」となる。

毛馬閘門(水門)は、淀川から派流の大川(旧淀川)

に流れる水量を調節している。

以下、ドラゴンに関連が大きい琵琶湖と宇治川の様子を

述べるが、西日本豪雨の影響で、7月5日には琵琶湖の

水位は+76cmまで上昇、これはこの時期の基準水位

(-20cm)の、およそ1m増しなので、もう限界に近い。

よって瀬田川下流の「南郷(瀬田川)洗堰」と、そこから

続く宇治川上流の「天ヶ瀬ダム」を全開+αで放流した。

(これは淀川に直結する)

数日間の全開放流により、大会当日の7月15日の時点では、

琵琶湖の水位は、約+24cmと、だいぶ下がってきていて、

天ヶ瀬ダムの放流量も、毎秒740トンと、全開時の

約90%にまで落ち着いた。

(参考:こうして放流を続けても、琵琶湖が基準水位に

落ち着いたのは、大雨の約2週間後だった)

淀川から大川への毛馬閘門(水門)の放流量は、データを

調べてはいないが、見た目では、大会当日の大川の水量や

流速は普段どおりの印象であった。

(もし毛馬水門が大きく放流すると、大川の流速は

かなり上がり、レースへの影響が非常に大きくなる)

すると、レースコンディションを左右するのは、

もう1つの要因である「潮位」だ。

大会会場の大川は大阪湾に近く、潮の満ち干の影響が若干

でる。潮位はおよそ6時間毎に満潮と干潮のピークがあり、

太陽と月の位置関係で、その度合いが変わってくる。

大会当日7月15日の月齢は2.0と、ほぼ新月であり、

これは満ち干の差がとても大きい「大潮」に近い。

この日は午後3時頃に強い干潮となり、そこから急激に

潮が満ちていき、その際、大阪湾では1時間あたりで

20~30cmも潮位が急増していく模様だ。

毛馬水門からの放流量に変化が無いのであれば、夕方の

レース(つまり、決勝戦あたり)では、大阪湾からの

逆潮になり、会場あたりで水流が微妙に反発しあい、

大川の水流がランダムに変化する。

これは、ほぼ毎年そんな感じであり、潮流が不安定と

なる事で、概ね準決勝~決勝戦あたりでは、各ボートが

スタートラインに揃わずに、なかなかレースが始められ

なくなる。

私が記憶している範囲では、数年前に本大会の終盤戦で

同様に潮流が不安定となり、観光船の通過での中断と

合わせて、45分間も次のレース開始が遅れた事がある。

前編で書いたように、本大会は全国各地からチームが

集まる遠距離型大会である、あまりにスケジュールが

遅れてしまうと、「帰宅難民」が出てしまう(汗)

事実、帰宅困難になって国際決勝への出場を辞退した

チームも過去にはあったのだ。

全般的な状況を鑑みて、あまりにスタート困難な場合は

適宜、レースの厳密性よりも、大会進行に配慮する等の

措置が必要であろう。

まあでも、今年は「大潮」に近い状態ながらも、そこまで

酷くは水流が不安定ではなさそうで、なんとかスタートは

出来ている。

むしろ、影響が出るのは、レース(順位)の方だ。

本大会では、予選から準決勝にかけ、ベテラン強豪の

3チームが艇を曲げてコースアウトのペナルティを

取られてしまっている。

ベテランの彼らがそういうシンプルなミスをしてしまった

のは、やはり潮流(水流)が、かなり不規則に影響して

いるのかも知れない。

そして予選から準決勝にかけては、各チーム1~2秒タイム

を落とし、さらに決勝あたりでは、大きい潮位変動を

モロに受けているのか? 5秒から実に10秒近くもタイム

が悪化していた。これでは「漕いで漕いでも進まない」

という状況であった事だろう。

ただ、この潮流の変化がレースの順位にどう影響する

のかは、誰にも予測は出来ない、あくまで運を天に

まかせるしか無い状態だ。

![c0032138_16334221.jpg]()

係わる知識は選手側にも必要だ。

まあ「運を天にまかせる」と言いながらも、「自然」を

味方につけるのも、古くからの人間の知恵であろう。

私はレースを観戦しているだけだが、実際に漕いでいる

選手達は、こうした水流などのコンディションの変化には、

ずっと敏感なはずだ、それをどう克服して味方にするかは、

強豪チームであれば必ず何らかの対策を行っている。

レース前にその対策を考えるのみならず、いざ漕ぎ出して

みてからでも、何か違和感があれば、その場でそれを調整

する為の経験値や技量も必要になるだろう。

例えば以前の他大会で、非常に横風と横波が強く、まっすぐ

進めないケースがあった。そこでの超強豪チームは、横に

流される分を意識して、チーム全員でパドルやストロークや

操舵の角度を微妙に調整し、タイムロスを最小限に抑えて

見事、優勝をもぎ取ったのだ。

この話も、ドラゴンはチーム戦故に、1人や2人がそれを

実践していても意味が無い。全員がうまく連携しなければ

ならないし、そのための技量(スキル)や、経験値も必要

とされる。強豪チームは、そうしたスキル全般が高いから

強豪になっているのだと思う。

![c0032138_16335011.jpg]()

出来ていないのだが(汗)上記の「会場コンディション」

の話は、とても重要だ。

各チームが、厳しい練習を重ねてタイムを2秒上げるのは、

とても大変な話であるが、レースコンディションに影響されて

他チームが3秒タイムを落とす中、なんらかの対策により

そのタイムロスを1秒に抑えられるのであれば、それは実質上、

「他チームよりも2秒速い」という事と同じになる。

で、各レースの順位やタイムなどは日本協会WEBからでも

勿論見れる為、そちらを参照していただきたい。

![c0032138_16335452.jpg]()

毎年、選手たちに「匠さん、カレー何杯食べた?」

と聞かれるほど、私は、この天神カレーが大好物だ。

自宅でも、この味を再現しようとトライしつづける事

十余年、依然、この天神カレーのコピーは出来ていない(汗)

今回も、チラチラと作り方を覗いていたのだが、特に

普通の家庭用カレーと作り方が違うところは見当たらない。

まあ、作る量が膨大なので、差異があるのは、そこだけ

だが、他にも細かい「秘伝」のノウハウはあるのだろう。

なお、今年は例年より、ちょっとだけ辛口であった。

今日はとても暑いので、塩分を増やしたのであろうか?

もしそうであれば、そのあたりも、さすが調理スタッフ

達の長年の経験則なのだろう。

![c0032138_16340256.jpg]()

無償で配布される、そこで何杯かきこむ事ができるか?

が勝負だ(笑)

たた、今日は恐ろしく暑い、これでは食欲が無くなるのが

常であるが、観戦撮影で体力を消耗するからこそ、食事は

沢山必要だ。私の例年のノルマは3杯、今年もそこまでは

クリアしたが、4杯目を行く元気はもう無かった(汗)

なお、カレー配給所の横には、毎年、女子高生の社会科

教育の一環としての模擬売店が出ている。

こちらはベテランチーム「パイレーツ」の選手の方が教師

を務めている事からの措置であり、実践教育としては有益だ。

が、現役女子高生であるし、近年の世情(肖像権とか、防犯

とか色々な面)を鑑みて、そちらのブースでの写真撮影は

控える事とした。

なお、世情に疎いシニア層のアマチュアカメラマンが来て

JK達を勝手にカシャカシャと撮影していく、というケース

は、幸いにして今回は無かったが、「Red Bullの移動試飲」

については、「レッドブルガール」を黙って盗撮する等の

無配慮な状況がいくつも見られた。

ちなみに、もし撮りたい場合は、ちゃんと声をかける事だ、

彼女達はたいてい許可をくれる。

まあでも、それは「宣伝」という職務上での事なので、嫌々

の場合もあるだろう。人物が撮りたいというビギナー層は

非常に多いが、ともかくコミュニケーションは必須だ。

それが出来ないならば、そのジャンルの撮影は正直無理だ。

![c0032138_16341041.jpg]()

混合の部の準決勝へは、以下の8チームが進んだ。

準決勝第一組(レーン順)

1:東海ドラゴン(=東海龍舟)

2:関西龍舟シンバ(注:他の「関ドラ」はスモールの部)

3:東京龍舟

4:密林熱風(注:東京・千葉・大阪のコラボチーム)

準決勝第二組(レーン順)

1:チーム未来(注:大阪の他チームのメンバーを含む)

2:TOKYO DORAGON(注:「東ドラ」のサブチーム)

3:INO-G(本大会昨年優勝)

4:琵琶湖ドラゴンボートクラブ(上写真)

だいたい例年どおりの決勝常連のチームが残ってきている、

これらから5チームが決勝に進めるので、2位抜けプラス

3位ではタイム順である。

これ以外の注目チームとしては、まず「すいすい丸」

(京都府)があるが、前述の水流の変化で、艇を曲げ、

コースアウトで無念の予選敗退となってしまった。

まあ、それでも一応「B優勝」している。

そういえば、2016年にも「すいすい丸」はB優勝した事が

あったのだが、「あまり喜べない結果ですね・・」と

選手たちは語っていた。2017年には決勝進出なるものの

結果は4位と、僅かに入賞を逃す。「すいすい丸」としては

日本選手権入賞がまず当面の目標となるだろう。

余談だが、先日の西日本豪雨の直前、すいすい丸の練習拠点

の宇治をちょっと訪れてみた、すると、すいすい丸の練習艇が

宇治川にユラユラとロープで係留されている状態だったので

匠「練習艇は大雨の時には大丈夫でしたか?」と聞くと

す「大雨の時は、いそいで引き上げましたよ(汗)」

との事であった。

さらに余談だが、「すいすい丸」の母体である「京都工場

保健会」は、企業などの健康診断を行っていて、土日でも

京都府内の数箇所で健診が受けられるシステムなのだが、

京都に勤める知人の話によると「ドラゴンボート宇治大会」

の日は、全健診会場が休業になるそうだ。

ドラゴンを優先していただいて、ありがとうございます!

それから兵庫のベテランチーム「Team BANANA」だが、

敗者復活戦で、わずかなタイム差で準決勝進出を逃した。

![c0032138_16341627.jpg]()

(上写真)であるが、残念ながら予選敗退だ。

「海外の沖縄系居酒屋で出会ったメンバー」という異色の

出自であり、関西圏へは少ないが各地の大会に参戦して

いる。確か最高位は静岡「ツナカップ」での3位入賞だった

と記憶している。

メンバーに外国人選手が含まれている場合もあり、その際

にはチーム内の情報伝達が英語にある場合もある、という

その点でも異色なチームである。

なお、毎回説明が重複するが、「ニライカナイ」とは

「理想郷」という意味であり、「ユートピア」等と同義だ。

---

さて、準決勝を経て、混合の部の決勝に残ったチームは

以下の通り

混合の部決勝戦組み合わせ(レーン順)

1:東京龍舟

2:INO-G

3:関西龍舟シンバ

4:TOKYO DORAGON(東京龍舟サブチーム)

5:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

決勝常連の「東海龍舟」は、残念ながら準決勝敗退と

なってしまっている。

準決勝での勝ち上がりは順位+タイムであったので、

選手村の「結果ボード」には選手達が集まってくる。

![c0032138_16342035.jpg]()

選手達と、どのチームが決勝進出になるかを話していた。

匠「ふうむ、決勝進出は、INO-Gに加えて、東ドラ、関ドラ、

琵琶ドラ。 ドラ、ドラ、ドラですか・・」

選「あはは、麻雀ならば、ドラ3で満貫ですね(笑)」

匠「ドラ4つで、なかなか厳しい決勝になりそうです、

私は本部側のゴール前に撮影地点を移動しますね」

そう、選手村側は木が生い茂っている為、写真を撮る上では

レースを部分的に切り取ることは可能だが、全体を見通す

事はできないのだ。選手村から本部側への移動はおよそ

10分もかかってしまうが、まあ、レースの合間を見て

速やかに移動しなければならない。

例の水流不安定による「スタートの不揃い」があるので

時間的な余裕はあるだろう。

なお、先の「天神カレー」の件では、レースの合間に

カレーを1杯食べて戻ってきても間に合う場合もある。

これでは、まるで昔のTV番組にあった、「山手線の

数十秒の停車中に、駅ホームの立ち食いそばを1杯食べて、

同じ電車に戻って乗れるか?」という実験のようだ(笑)

さて、決勝ではタイム順からすると、ポールポジションの

「関西龍舟」が有利なように思えるが、その「関ドラ」も

タイムを少しづつ落としている、その理由は潮流の変化で

あろう。

予選では55秒くらいであったが、決勝の予想タイムは

恐らく1分ジャスト、このあたりのコンディション悪化

への対応が、各チームとも鍵となる。

「関ドラ」は、各大会で話を聞いていると、そうした

コンディション変化に敏感なチームである。漕ぐ際の

重さや左右のブレなどから、ほぼ正確にコンディション

の変化を感じ取り、それが何秒程度のタイムロスに

繋がっていくも、だいたいわかる模様だ。

他のチームとは、その件については話していないが、

いずれも百選練磨の強豪チームだ、そのあたりはもう

十分承知であろう。

本日、他チームから良く話しを聞いたのは「第2レーンが

漕ぎやすかった」という情報だ。確かに敗者復活戦の

あたりでは、結果を見ても第2レーンがトップでゴール

するケースが多いように思える。

すると、この決勝戦では、第2レーンのINO-Gが有利か?

しかし、それも時間帯で、また様相が異なる話だ、

急速に大阪湾の潮位が上昇し、水流が不規則になって

きているこの時間帯では、なんとも言えない。

それでもまあ、結果は僅差になるだろう。

本部側のゴールのあたりで

「ゴールの瞬間を撮るべきか? どうするか?」と

迷っていると・・

関「匠さ~ん、こっち、こっち」と、頭上から女性の

声がする。

![c0032138_16342787.jpg]()

そこに上がるの?」

関「そっちの階段から上がってこれますよ」

テラスに上がってみると、確かにレース全貌が見渡せる

良い撮影ポジションだ、ここで十数年も写真を撮って

いるのに、こんな穴場を見逃していたなんて・・(汗)

![c0032138_16343097.jpg]()

色々とある為、ここからでは第一レーンが見えない

(撮れない)恐れがある。

まあ、ここで選手達が応援観戦している「関ドラ」は、

第三レーンであるから、この場所から見ても陰にならず

問題は無いという事なのだろう・・

匠「え~と、第一レーンは”東京龍舟”だったな、

優勝の可能性はどうかな? 端は不利だと言われている

けど、”東ドラ”は、2年前に端で優勝しているから、

わっからないよな~(汗)」

それから、写真構図的には、横から撮る訳では無い為、

上から撮ると、レーン間の間隔が開いて散漫な構図となる、

写真的には、これは迫力を欠いて良い構図とは言えないのだが、

そんな事よりも、この貴重な決勝戦だ、レース展開の方が

ずっと興味深い、写真は構図よりも記録的要素を優先しよう。

まあ、第一レーンの「東京龍舟」が健闘した場合でも、

なんとか、ぎりぎりのアングルで撮影可能であろう・・

私も、決勝戦に限り、この場所から撮影を行う事に決めた。

さあ、混合の決勝戦がスタートした!

![c0032138_16343573.jpg]()

見えるが、これは大きく右に角度がついたアングルによる

撮影の為、手前のレーンの艇ほど遅れて見える。この分を

差し引くと、中盤では全艇、ほぼ同等な順位の模様だ。

![c0032138_16344046.jpg]()

横一直線に見えた。だが、ここもまだ右に角度がついた

撮影である、ここでは既に、第一レーンの「東京龍舟」が

有利な状態になっている。

観戦上では、ここから手前側の距離が近いチームの艇ほど、

移動の角速度が大きく、急速に速度を上げるように錯覚する。

まあ毎回毎回同じ錯覚なのだが、これは気分が良い感覚で、

観戦している手前側のチームが優勝候補であると、急激に

ラストスパートして勝ったような、強い印象が残る。

さあ、これで実質的には、「東京龍舟」と「INO-G」の

一騎打ちだ、残りは50m程度だが、第一レーンの「東ドラ」

が急激に速度を上げる(ように見える)

ちなみに、この決勝戦では、一眼レフを毎秒10コマの

高速連写に設定し、レーススタートからゴールまでを、

適宜「間欠連写」する。連続連写しないのは、被写体の

明るさが、その位置で変化するからで、それを調整する

為に、適宜休んで露出値をリセットする訳だ。

混合の決勝戦1レースだけでの総撮影枚数は183枚。

およそレースの1分間の中の18秒間を切り取っている

事となる。

ビギナー層では、1レースの写真を、ほんの1~2枚程度

しか撮らないと思うが、意図に見合うシーンを撮りたいと

思うならば、その100倍の枚数を撮る必要があるだろう。

なお、近年のカメラを使用している為、連続連写可能

枚数は、とても多く、ほぼいくらでも撮れる。これが

十数年程前であれば、数枚程度連写しただけで止まって

しまっていたので、カメラの進歩の恩恵を感じる。

ただ、結果的にトータルで何千枚も撮る事になるので、

十数年前の十倍程度となり、後の編集はとても大変だ。

で、勿論その全部を選んでいたら冗長なので、本記事や

協会アルバムでは数枚のみを選んで掲載している。

で、もし三脚を立てていたら、ある1シーンしか撮れない

か、又は水平にしかカメラを振れないので非常に不利だ。

そこで基本は、手持ち撮影でずっとレースを追いかける。

当然、途中で撮影アングルやレベル(=水平や垂直と

いった角度)も変化するので、手持ちでないと撮影は

不可能であり、三脚はドラゴンボート撮影では全く不要な

アイテムだ。(そもそもレースの組み合わせにより、

展開が変化する為、適正な撮影ポジションは毎回変わる、

三脚を立てて1箇所から動かない撮影は絶対に有り得ない)

なお、このレースは接戦の為、基本は、できるだけ多くの

艇を構図内に入れる事が望ましいが、もしレース展開が

途中で変わり、独走または少数の艇による接戦となったら、

撮影アングルやレベルを変えるともに、ズーミング画角も

望遠側に変化させて、その注目点に「寄る」必要がある。

それに、そもそもズーミングは、撮影距離に応じて常に

変化させなければならない。今回はSIGMA製100~400mm

のズームレンズをAPS-C機に装着し、150~600mmの画角を

得ているが、このレンズはレンズ先端を持って引き出せる

ズーミング操作仕様なので、レース撮影には適する。

もし、これを一々ズームリングにより回転させていたら、

遅いし、重心も重量バランスも崩れて非効率的なのだ。

レースがコンマ1秒を争うように、撮影もコンマ1秒を

争っている。そこでカメラ設定とかにモタモタしていたら

お話しにもならない。だから操作性や操作系に劣るカメラ

はNGなのだが、残念ながら世の中にはそういうカメラや

レンズが非常に多く、しかも、値段が高い高級機の方が

その比率が高いのは(理由はあるが)納得が行かない話だ。

![c0032138_16344563.jpg]()

1~5着となった、でもまあ、ほぼ1艇身以内(3秒差以内)

の差である。

さて、結果である。

1位:00分59秒99 東京龍舟

2位:01分01秒06 INO-G

3位:01分01秒38 関西龍舟シンバ

4位:01分02秒58 TOKYO DORAGON

5位:01分03秒54 琵琶湖ドラゴンボートクラブ

「東京龍舟」は、近年では2016年に続いて二度目の日本一。

サブチームも決勝進出、シニアの部でも優勝しているので

これは満足がいく結果であろう。

![c0032138_16344921.jpg]()

本大会の優勝回数はとても多く、また来年に期待という

感じだ。また、東京近郊の各大会でも好成績を収めて

いる模様なので、モチベーションは維持できている様子だ。

「関西龍舟(シンバ)」は、昨年、一昨年に続いて3位だ、

どうも惜しい戦績が続いている。予選と準決勝では

トップのタイムであったので悔やまれる結果かも知れないし、

あるいは本大会と相性が悪いのかも知れない。

まあでも、本大会のスモールの部では優勝しているし、

前大会の堺泉北もワンツーなので、不調という訳では無い。

この激戦であるから、結局は「運」という感じであろうか・・

![c0032138_17220995.jpg]()

次回後編ではおまちかね「オープンの部」の模様を紹介しよう。

大会(以下「日本選手権」又は「天神大会」)の模様より。

今回の記事では「混合の部」の結果について紹介していこう。

「オレ達の記事はまだか?」と、毎回やきもきしている

模様だが(笑)それは次回記事となる。およそ盆開け位の

掲載になる予定なので、しばしお待ちあれ。

さて、混合の部の参戦は12チームである。

レギュレーションは20人漕ぎであり、漕手は男女いずれも

8名以上である事が必須だ。

まあ、16人からでも参戦できる、という意味でもあるが

選手権大会で漕手数が2割も減っていたら、まず勝てない、

よって、どのチームも20人フルメンバーを揃えてきている。

漕手の男女比は12対8となる事が一般的であろう。

なお、「オープン」と「混合」は、相互の重複参加が

不可となっているが、他は可能だ(例:シニアとオープン、

女子と混合、スモールとオープン等)

まあ、このルールは選手権大会だから当然の措置であろう、

競技志向の強いオープンや混合のカテゴリーにおいては、

競技の公平性を維持しなければならない。

ただ、地方大会などでは、あまりにこのルールを遵守

しようとすると、参加チーム数が減ってしまうリスクも

ある為、競技志向を重視しないならば重複参加については、

緩めの規定となっている事も良くある。

余談だが、以前、関西圏のある地方大会で「地元の大会を

盛り上げよう」と、ある専業チームが多数エントリーし、

重複参加となったが、それを地元ビギナーチームが咎めた。

「同じ選手ばかりが漕いでいる」というクレームだったが、

まあ、それは見当違いの話だ、重複参加のデメリットは多く、

参加費負担や疲労も大きくなる。競技という側面だけ見れば

出来ればそれはやりたくない訳であり、単に地元大会を

盛り上げようとした褒めるべき行動を、まるで正反対に

解釈されてしまった訳だ。

クレームをつけた地元ビギナーチームは「専業チーム」の

実体を全く理解できておらず、「自分達はアマチュアだが、

彼らはプロチーム、プロが多数のレースに出るのは卑怯だ」

と間違って解釈した模様だ。

勿論ドラゴンやペーロンでは、全てアマチュアチームである

「専業チーム」は、日常的にボートの練習をしているから

強いのであって、ビギナーチームは、負けたくなければ、

自分達も必死に沢山の練習をするしか無いではないか・・

ただ、そういう意見が出てきた以上、運営側としては

何らかの対策をせざるを得ず、結局、チーム選手は登録制

となり、選手顔写真との照合が必須となった。勿論運営上や

エントリー上では、相当な手間が増えるだけであり、

競技志向の弱い大会では、全く無駄な措置とも言える。

あまり良くわかっていない人達による、間違った解釈や

ズレている意見が、全体の効率を落としてしまう典型例であり、

まあ、こういう事は企業や政治やら反対運動等、世の中で

いくらでもあると思うが、本当に無駄な事だと思う。

さて、余談はともかく、重複参加になった場合は、選手の

体力面がやはり厳しい。

通常の大会では、レースフロー上では、同一のチームの

レースが続く場合、30分以上の時間間隔を開ける事が

(内規として)定められている。

しかし、重複参加をすると、これが守れない場合がある。

そのケースでは選手達の「自己責任」という形となる。

まあ、涼しい季節であれば、屈強なドラゴン選手達は、

1日に5本や6本の短距離レースは余裕で可能だ、しかし

本日は36℃越えの猛暑日である。

本大会では、実際に重複出場となっているケースはさほど

多くないのだが、ゼロでは無い。こういう時には選手達の

体力面、持久力面が戦績に影響してくる事も多々ある。

例えば、本大会と同様に「暑い大会」としては、KIX(関空)

や「びわこペーロン」等がある、これらは日本選手権よりも

さらに暑く感じるのは、会場に日陰が殆ど無い為もある。

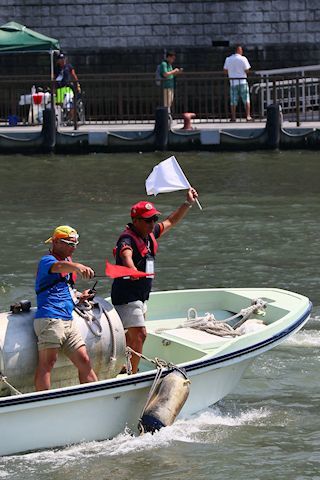

(下写真はKIX大会)

宿泊費を自腹で支払うので苦しい為、海外チームの選手数は

あまり潤沢では無い。で、そうしたチームが複数カテゴリーに

重複参戦する場合が良くある(せっかく日本の大会に

出るのだから、沢山のレースをこなしたいのだろう)

レース間隔が比較的長い予選においては、海外のチームの

選手達はインターバルが長いので、戦績もそこそこ良い。

しかし大会が進み、準決勝、決勝戦ともなると、重複出場

している場合は、連続でのレース出場となったり、あるいは

乗艇を交代制にしている場合は、もうレース参戦が不能だ。

こういう場合に、メンバー不足や疲労蓄積により、終盤の

レースとなると実力値が落ちてしまう事が多々あるのだ。

ましてや、とても暑いKIX(関空)大会では、そのあたりの

持久力面でも非常に厳しい状況だ。

国内チームが決勝で、予選でとても好調だった海外チーム

と当たる場合には、私も「海外チームの場合、終盤戦では

メンバー繰りが上手く行かない事が多いですので、

ビビらずにガチンコで勝負に行きましょう!」と

対戦するチームに進言する事もある。

前述の「自己責任」とは、重複出場すると、体力面の課題

のみならず競技面でも不利になる可能性がある、という

ことである。

「実力伯仲の決勝戦」であり、これにつきる。

これは毎年ほぼ同様であり、近年においては「INO-G」と

「三龍舟」(東京、関西、東海)が強い。

決勝は5艘建てであるから、ここにさらに強豪チームの

サブチームか、あるいは続く勢力としての「琵琶ドラ」や

「すいすい丸」が、残る決勝枠の争奪戦を繰り広げてくる

であろう。

いずれのチームが決勝進出したとしても、概ねタイム差は

トップから5位まで、3秒差以内である。

250mを1分で漕ぎきるのであれば、秒速は約4mとなる。

ドラゴンレギュラー艇(20人漕ぎ)の全長は約12mで

あるから、3秒差というのは1艇身以内という事となる。

つまり混合の決勝は、ほぼ毎年、5艇が1艇身以内で、

なだれこむようにゴールするのだ。

これは観戦面からも見逃せないレースとなると同時に、

「どこが勝ってもおかしく無い」と、優勝チームの予想も

極めて難しいし、選手側からすればチャンスが出てくる。

参考まで、ここ10年間(2008~2017年)の、本大会の

混合の部の優勝チームをあげておこう。2008年より

東ドラ、関ドラ、関ドラ、Torid、Torid、

INO-G、INO-G、INO-G、東ドラ、INO-Gである。

タイム的には僅差だった。「強豪チームが独走した」

というケースは1度も無い。

また「Torid Storm」は現在活動を休止していて、

一部のメンバーは、東ドラ等に流れている模様だ。

その東ドラは、2006~2008年に三連覇を果たした

ものの、以降、優勝に恵まれない期間が続いていた。

が、時代が進み、東京地区の主力とも言える大勢力

チームとなって、選手層が厚くなり、2016年に、

ついに8年ぶりの日本選手権優勝を果たした。

また、その後の各大会の戦績も好調だ。

(例:スモール選手権でも優勝)

その後メンバー再編の苦しい時期があった。

それでも毎年必ず、いずれかの大会では優勝を続けて

いたが、日本選手権では勝ちに恵まれなかった。

しかし、ここ数年、やっと関ドラのメンバー再編も完了し、

ここ1年間で、なんと3度の「ワンツーフィニッシュ」

(同一の系列チームが同カテゴリーの1位と2位を独占)

を実現している。ノリに乗った第二次黄金期となったので、

このあたりで「選手権優勝」の栄冠を、8年ぶりに

取り戻したい事であろう。

多いが、優勝にまだ恵まれていない状況だ。

なんとかここで、あと1歩踏み出したいところであろう。

各チーム、それぞれ勝ちたい理由があり、激戦やドラマが

予想される。

---

さて、ここまでは、チーム側から見た話なのだが、

実際のレースでは、その「環境」(レースコンディション)

に左右される部分も多い。

屋内や陸上競技はいざ知らず、ドラゴンは水上競技だ、

海や川や風や雨といった、自然を相手にする競技であるから、

各チームに完璧に同じ条件が与えられる訳では無い、

つまり「イコール(イーブン)コンディション」では無い

場合も多々ありうる、という事になる。

以下、長くなるが、本会場での状況を説明しておく。

まず、本大会の決勝のレーン割りは、恐らくだが

「ポールポジション制」である、これは予選(?準決勝

含む?)での、最も速かったチームが中央の3レーンを

取り、以下、2,4,1,5のようにレーン割りが決まる。

(注:正確な決め方は不明、上記は概要である)

これは「3レーンが若干有利である」という前提に

基づいた措置なのだが、以下、そのあたりの根拠だ。

本大会会場の大川(淀川の派流、旧淀川)は、比較的

川幅が狭く、5艘建てレースは、いっぱいいっぱいである。

最も端の1レーンと5レーンは「河川両脇の岸壁からの

返し波を喰らい、不利だ」と言われている。

また、2レーンと4レーンについては、ポールポジションの

中央3レーンの艇が先行して、もし1艇身以上の差が開いて

しまうと、強烈な返し波が来てタイムロスに繋がる。

したがって、いずれのケースでも(3レーン等の)速い

チームに、できるだけ追いついていくのが基本だ。

まるでカーレースや自転車競技の「スリップストリーム」の

ような感じで、強豪チームの横波の影響の無い位置関係を

キープして、後半でスパートをかけ、抜け出そうとする訳だ。

ただ、これはオープンの部では顕著であるが、混合の部

では、現在は実力伯仲の為、1艇身以上の差がつかない。

よって、この点では各チームの条件は同等である。

そして両端のレーンの場合だが、ここは水流に微妙に

関連がある模様だ。詳細は後述するが、必ずしも

両端が常に不利だ、という事でも無い。

最も印象的だったのは、2016年の混合決勝での

第5レーンの「東京龍舟」である。

準決勝で他チームにおよそ2秒差の後塵を拝していた

「東京龍舟」は、不利と言われる5レーン(選手村側)

の配置となったが、いざレースが始まると、恐ろしく

波に乗り、大外からの鋭いカットインで見事に優勝を

もぎ取ったのだ(下写真、2016年)

「水流次第では、端のレーンも悪く無いのでは?」

と、私も思うようになってきた。

さて、水流(潮流)に関しては、ここ大川は、2つの

要素で決まる。

1つは、上流にある「毛馬閘門」の放流量である。

ここ大阪のメインとなる川は「淀川」であり、これは

琵琶湖から直結している瀬田川(宇治川)と、桂川、

木津川との「三川合流」を経て「淀川」となる。

毛馬閘門(水門)は、淀川から派流の大川(旧淀川)

に流れる水量を調節している。

以下、ドラゴンに関連が大きい琵琶湖と宇治川の様子を

述べるが、西日本豪雨の影響で、7月5日には琵琶湖の

水位は+76cmまで上昇、これはこの時期の基準水位

(-20cm)の、およそ1m増しなので、もう限界に近い。

よって瀬田川下流の「南郷(瀬田川)洗堰」と、そこから

続く宇治川上流の「天ヶ瀬ダム」を全開+αで放流した。

(これは淀川に直結する)

数日間の全開放流により、大会当日の7月15日の時点では、

琵琶湖の水位は、約+24cmと、だいぶ下がってきていて、

天ヶ瀬ダムの放流量も、毎秒740トンと、全開時の

約90%にまで落ち着いた。

(参考:こうして放流を続けても、琵琶湖が基準水位に

落ち着いたのは、大雨の約2週間後だった)

淀川から大川への毛馬閘門(水門)の放流量は、データを

調べてはいないが、見た目では、大会当日の大川の水量や

流速は普段どおりの印象であった。

(もし毛馬水門が大きく放流すると、大川の流速は

かなり上がり、レースへの影響が非常に大きくなる)

すると、レースコンディションを左右するのは、

もう1つの要因である「潮位」だ。

大会会場の大川は大阪湾に近く、潮の満ち干の影響が若干

でる。潮位はおよそ6時間毎に満潮と干潮のピークがあり、

太陽と月の位置関係で、その度合いが変わってくる。

大会当日7月15日の月齢は2.0と、ほぼ新月であり、

これは満ち干の差がとても大きい「大潮」に近い。

この日は午後3時頃に強い干潮となり、そこから急激に

潮が満ちていき、その際、大阪湾では1時間あたりで

20~30cmも潮位が急増していく模様だ。

毛馬水門からの放流量に変化が無いのであれば、夕方の

レース(つまり、決勝戦あたり)では、大阪湾からの

逆潮になり、会場あたりで水流が微妙に反発しあい、

大川の水流がランダムに変化する。

これは、ほぼ毎年そんな感じであり、潮流が不安定と

なる事で、概ね準決勝~決勝戦あたりでは、各ボートが

スタートラインに揃わずに、なかなかレースが始められ

なくなる。

私が記憶している範囲では、数年前に本大会の終盤戦で

同様に潮流が不安定となり、観光船の通過での中断と

合わせて、45分間も次のレース開始が遅れた事がある。

前編で書いたように、本大会は全国各地からチームが

集まる遠距離型大会である、あまりにスケジュールが

遅れてしまうと、「帰宅難民」が出てしまう(汗)

事実、帰宅困難になって国際決勝への出場を辞退した

チームも過去にはあったのだ。

全般的な状況を鑑みて、あまりにスタート困難な場合は

適宜、レースの厳密性よりも、大会進行に配慮する等の

措置が必要であろう。

まあでも、今年は「大潮」に近い状態ながらも、そこまで

酷くは水流が不安定ではなさそうで、なんとかスタートは

出来ている。

むしろ、影響が出るのは、レース(順位)の方だ。

本大会では、予選から準決勝にかけ、ベテラン強豪の

3チームが艇を曲げてコースアウトのペナルティを

取られてしまっている。

ベテランの彼らがそういうシンプルなミスをしてしまった

のは、やはり潮流(水流)が、かなり不規則に影響して

いるのかも知れない。

そして予選から準決勝にかけては、各チーム1~2秒タイム

を落とし、さらに決勝あたりでは、大きい潮位変動を

モロに受けているのか? 5秒から実に10秒近くもタイム

が悪化していた。これでは「漕いで漕いでも進まない」

という状況であった事だろう。

ただ、この潮流の変化がレースの順位にどう影響する

のかは、誰にも予測は出来ない、あくまで運を天に

まかせるしか無い状態だ。

係わる知識は選手側にも必要だ。

まあ「運を天にまかせる」と言いながらも、「自然」を

味方につけるのも、古くからの人間の知恵であろう。

私はレースを観戦しているだけだが、実際に漕いでいる

選手達は、こうした水流などのコンディションの変化には、

ずっと敏感なはずだ、それをどう克服して味方にするかは、

強豪チームであれば必ず何らかの対策を行っている。

レース前にその対策を考えるのみならず、いざ漕ぎ出して

みてからでも、何か違和感があれば、その場でそれを調整

する為の経験値や技量も必要になるだろう。

例えば以前の他大会で、非常に横風と横波が強く、まっすぐ

進めないケースがあった。そこでの超強豪チームは、横に

流される分を意識して、チーム全員でパドルやストロークや

操舵の角度を微妙に調整し、タイムロスを最小限に抑えて

見事、優勝をもぎ取ったのだ。

この話も、ドラゴンはチーム戦故に、1人や2人がそれを

実践していても意味が無い。全員がうまく連携しなければ

ならないし、そのための技量(スキル)や、経験値も必要

とされる。強豪チームは、そうしたスキル全般が高いから

強豪になっているのだと思う。

出来ていないのだが(汗)上記の「会場コンディション」

の話は、とても重要だ。

各チームが、厳しい練習を重ねてタイムを2秒上げるのは、

とても大変な話であるが、レースコンディションに影響されて

他チームが3秒タイムを落とす中、なんらかの対策により

そのタイムロスを1秒に抑えられるのであれば、それは実質上、

「他チームよりも2秒速い」という事と同じになる。

で、各レースの順位やタイムなどは日本協会WEBからでも

勿論見れる為、そちらを参照していただきたい。

毎年、選手たちに「匠さん、カレー何杯食べた?」

と聞かれるほど、私は、この天神カレーが大好物だ。

自宅でも、この味を再現しようとトライしつづける事

十余年、依然、この天神カレーのコピーは出来ていない(汗)

今回も、チラチラと作り方を覗いていたのだが、特に

普通の家庭用カレーと作り方が違うところは見当たらない。

まあ、作る量が膨大なので、差異があるのは、そこだけ

だが、他にも細かい「秘伝」のノウハウはあるのだろう。

なお、今年は例年より、ちょっとだけ辛口であった。

今日はとても暑いので、塩分を増やしたのであろうか?

もしそうであれば、そのあたりも、さすが調理スタッフ

達の長年の経験則なのだろう。

無償で配布される、そこで何杯かきこむ事ができるか?

が勝負だ(笑)

たた、今日は恐ろしく暑い、これでは食欲が無くなるのが

常であるが、観戦撮影で体力を消耗するからこそ、食事は

沢山必要だ。私の例年のノルマは3杯、今年もそこまでは

クリアしたが、4杯目を行く元気はもう無かった(汗)

なお、カレー配給所の横には、毎年、女子高生の社会科

教育の一環としての模擬売店が出ている。

こちらはベテランチーム「パイレーツ」の選手の方が教師

を務めている事からの措置であり、実践教育としては有益だ。

が、現役女子高生であるし、近年の世情(肖像権とか、防犯

とか色々な面)を鑑みて、そちらのブースでの写真撮影は

控える事とした。

なお、世情に疎いシニア層のアマチュアカメラマンが来て

JK達を勝手にカシャカシャと撮影していく、というケース

は、幸いにして今回は無かったが、「Red Bullの移動試飲」

については、「レッドブルガール」を黙って盗撮する等の

無配慮な状況がいくつも見られた。

ちなみに、もし撮りたい場合は、ちゃんと声をかける事だ、

彼女達はたいてい許可をくれる。

まあでも、それは「宣伝」という職務上での事なので、嫌々

の場合もあるだろう。人物が撮りたいというビギナー層は

非常に多いが、ともかくコミュニケーションは必須だ。

それが出来ないならば、そのジャンルの撮影は正直無理だ。

混合の部の準決勝へは、以下の8チームが進んだ。

準決勝第一組(レーン順)

1:東海ドラゴン(=東海龍舟)

2:関西龍舟シンバ(注:他の「関ドラ」はスモールの部)

3:東京龍舟

4:密林熱風(注:東京・千葉・大阪のコラボチーム)

準決勝第二組(レーン順)

1:チーム未来(注:大阪の他チームのメンバーを含む)

2:TOKYO DORAGON(注:「東ドラ」のサブチーム)

3:INO-G(本大会昨年優勝)

4:琵琶湖ドラゴンボートクラブ(上写真)

だいたい例年どおりの決勝常連のチームが残ってきている、

これらから5チームが決勝に進めるので、2位抜けプラス

3位ではタイム順である。

これ以外の注目チームとしては、まず「すいすい丸」

(京都府)があるが、前述の水流の変化で、艇を曲げ、

コースアウトで無念の予選敗退となってしまった。

まあ、それでも一応「B優勝」している。

そういえば、2016年にも「すいすい丸」はB優勝した事が

あったのだが、「あまり喜べない結果ですね・・」と

選手たちは語っていた。2017年には決勝進出なるものの

結果は4位と、僅かに入賞を逃す。「すいすい丸」としては

日本選手権入賞がまず当面の目標となるだろう。

余談だが、先日の西日本豪雨の直前、すいすい丸の練習拠点

の宇治をちょっと訪れてみた、すると、すいすい丸の練習艇が

宇治川にユラユラとロープで係留されている状態だったので

匠「練習艇は大雨の時には大丈夫でしたか?」と聞くと

す「大雨の時は、いそいで引き上げましたよ(汗)」

との事であった。

さらに余談だが、「すいすい丸」の母体である「京都工場

保健会」は、企業などの健康診断を行っていて、土日でも

京都府内の数箇所で健診が受けられるシステムなのだが、

京都に勤める知人の話によると「ドラゴンボート宇治大会」

の日は、全健診会場が休業になるそうだ。

ドラゴンを優先していただいて、ありがとうございます!

それから兵庫のベテランチーム「Team BANANA」だが、

敗者復活戦で、わずかなタイム差で準決勝進出を逃した。

(上写真)であるが、残念ながら予選敗退だ。

「海外の沖縄系居酒屋で出会ったメンバー」という異色の

出自であり、関西圏へは少ないが各地の大会に参戦して

いる。確か最高位は静岡「ツナカップ」での3位入賞だった

と記憶している。

メンバーに外国人選手が含まれている場合もあり、その際

にはチーム内の情報伝達が英語にある場合もある、という

その点でも異色なチームである。

なお、毎回説明が重複するが、「ニライカナイ」とは

「理想郷」という意味であり、「ユートピア」等と同義だ。

---

さて、準決勝を経て、混合の部の決勝に残ったチームは

以下の通り

混合の部決勝戦組み合わせ(レーン順)

1:東京龍舟

2:INO-G

3:関西龍舟シンバ

4:TOKYO DORAGON(東京龍舟サブチーム)

5:琵琶湖ドラゴンボートクラブ

決勝常連の「東海龍舟」は、残念ながら準決勝敗退と

なってしまっている。

準決勝での勝ち上がりは順位+タイムであったので、

選手村の「結果ボード」には選手達が集まってくる。

選手達と、どのチームが決勝進出になるかを話していた。

匠「ふうむ、決勝進出は、INO-Gに加えて、東ドラ、関ドラ、

琵琶ドラ。 ドラ、ドラ、ドラですか・・」

選「あはは、麻雀ならば、ドラ3で満貫ですね(笑)」

匠「ドラ4つで、なかなか厳しい決勝になりそうです、

私は本部側のゴール前に撮影地点を移動しますね」

そう、選手村側は木が生い茂っている為、写真を撮る上では

レースを部分的に切り取ることは可能だが、全体を見通す

事はできないのだ。選手村から本部側への移動はおよそ

10分もかかってしまうが、まあ、レースの合間を見て

速やかに移動しなければならない。

例の水流不安定による「スタートの不揃い」があるので

時間的な余裕はあるだろう。

なお、先の「天神カレー」の件では、レースの合間に

カレーを1杯食べて戻ってきても間に合う場合もある。

これでは、まるで昔のTV番組にあった、「山手線の

数十秒の停車中に、駅ホームの立ち食いそばを1杯食べて、

同じ電車に戻って乗れるか?」という実験のようだ(笑)

さて、決勝ではタイム順からすると、ポールポジションの

「関西龍舟」が有利なように思えるが、その「関ドラ」も

タイムを少しづつ落としている、その理由は潮流の変化で

あろう。

予選では55秒くらいであったが、決勝の予想タイムは

恐らく1分ジャスト、このあたりのコンディション悪化

への対応が、各チームとも鍵となる。

「関ドラ」は、各大会で話を聞いていると、そうした

コンディション変化に敏感なチームである。漕ぐ際の

重さや左右のブレなどから、ほぼ正確にコンディション

の変化を感じ取り、それが何秒程度のタイムロスに

繋がっていくも、だいたいわかる模様だ。

他のチームとは、その件については話していないが、

いずれも百選練磨の強豪チームだ、そのあたりはもう

十分承知であろう。

本日、他チームから良く話しを聞いたのは「第2レーンが

漕ぎやすかった」という情報だ。確かに敗者復活戦の

あたりでは、結果を見ても第2レーンがトップでゴール

するケースが多いように思える。

すると、この決勝戦では、第2レーンのINO-Gが有利か?

しかし、それも時間帯で、また様相が異なる話だ、

急速に大阪湾の潮位が上昇し、水流が不規則になって

きているこの時間帯では、なんとも言えない。

それでもまあ、結果は僅差になるだろう。

本部側のゴールのあたりで

「ゴールの瞬間を撮るべきか? どうするか?」と

迷っていると・・

関「匠さ~ん、こっち、こっち」と、頭上から女性の

声がする。

そこに上がるの?」

関「そっちの階段から上がってこれますよ」

テラスに上がってみると、確かにレース全貌が見渡せる

良い撮影ポジションだ、ここで十数年も写真を撮って

いるのに、こんな穴場を見逃していたなんて・・(汗)

色々とある為、ここからでは第一レーンが見えない

(撮れない)恐れがある。

まあ、ここで選手達が応援観戦している「関ドラ」は、

第三レーンであるから、この場所から見ても陰にならず

問題は無いという事なのだろう・・

匠「え~と、第一レーンは”東京龍舟”だったな、

優勝の可能性はどうかな? 端は不利だと言われている

けど、”東ドラ”は、2年前に端で優勝しているから、

わっからないよな~(汗)」

それから、写真構図的には、横から撮る訳では無い為、

上から撮ると、レーン間の間隔が開いて散漫な構図となる、

写真的には、これは迫力を欠いて良い構図とは言えないのだが、

そんな事よりも、この貴重な決勝戦だ、レース展開の方が

ずっと興味深い、写真は構図よりも記録的要素を優先しよう。

まあ、第一レーンの「東京龍舟」が健闘した場合でも、

なんとか、ぎりぎりのアングルで撮影可能であろう・・

私も、決勝戦に限り、この場所から撮影を行う事に決めた。

さあ、混合の決勝戦がスタートした!

見えるが、これは大きく右に角度がついたアングルによる

撮影の為、手前のレーンの艇ほど遅れて見える。この分を

差し引くと、中盤では全艇、ほぼ同等な順位の模様だ。

横一直線に見えた。だが、ここもまだ右に角度がついた

撮影である、ここでは既に、第一レーンの「東京龍舟」が

有利な状態になっている。

観戦上では、ここから手前側の距離が近いチームの艇ほど、

移動の角速度が大きく、急速に速度を上げるように錯覚する。

まあ毎回毎回同じ錯覚なのだが、これは気分が良い感覚で、

観戦している手前側のチームが優勝候補であると、急激に

ラストスパートして勝ったような、強い印象が残る。

さあ、これで実質的には、「東京龍舟」と「INO-G」の

一騎打ちだ、残りは50m程度だが、第一レーンの「東ドラ」

が急激に速度を上げる(ように見える)

ちなみに、この決勝戦では、一眼レフを毎秒10コマの

高速連写に設定し、レーススタートからゴールまでを、

適宜「間欠連写」する。連続連写しないのは、被写体の

明るさが、その位置で変化するからで、それを調整する

為に、適宜休んで露出値をリセットする訳だ。

混合の決勝戦1レースだけでの総撮影枚数は183枚。

およそレースの1分間の中の18秒間を切り取っている

事となる。

ビギナー層では、1レースの写真を、ほんの1~2枚程度

しか撮らないと思うが、意図に見合うシーンを撮りたいと

思うならば、その100倍の枚数を撮る必要があるだろう。

なお、近年のカメラを使用している為、連続連写可能

枚数は、とても多く、ほぼいくらでも撮れる。これが

十数年程前であれば、数枚程度連写しただけで止まって

しまっていたので、カメラの進歩の恩恵を感じる。

ただ、結果的にトータルで何千枚も撮る事になるので、

十数年前の十倍程度となり、後の編集はとても大変だ。

で、勿論その全部を選んでいたら冗長なので、本記事や

協会アルバムでは数枚のみを選んで掲載している。

で、もし三脚を立てていたら、ある1シーンしか撮れない

か、又は水平にしかカメラを振れないので非常に不利だ。

そこで基本は、手持ち撮影でずっとレースを追いかける。

当然、途中で撮影アングルやレベル(=水平や垂直と

いった角度)も変化するので、手持ちでないと撮影は

不可能であり、三脚はドラゴンボート撮影では全く不要な

アイテムだ。(そもそもレースの組み合わせにより、

展開が変化する為、適正な撮影ポジションは毎回変わる、

三脚を立てて1箇所から動かない撮影は絶対に有り得ない)

なお、このレースは接戦の為、基本は、できるだけ多くの

艇を構図内に入れる事が望ましいが、もしレース展開が

途中で変わり、独走または少数の艇による接戦となったら、

撮影アングルやレベルを変えるともに、ズーミング画角も

望遠側に変化させて、その注目点に「寄る」必要がある。

それに、そもそもズーミングは、撮影距離に応じて常に

変化させなければならない。今回はSIGMA製100~400mm

のズームレンズをAPS-C機に装着し、150~600mmの画角を

得ているが、このレンズはレンズ先端を持って引き出せる

ズーミング操作仕様なので、レース撮影には適する。

もし、これを一々ズームリングにより回転させていたら、

遅いし、重心も重量バランスも崩れて非効率的なのだ。

レースがコンマ1秒を争うように、撮影もコンマ1秒を

争っている。そこでカメラ設定とかにモタモタしていたら

お話しにもならない。だから操作性や操作系に劣るカメラ

はNGなのだが、残念ながら世の中にはそういうカメラや

レンズが非常に多く、しかも、値段が高い高級機の方が

その比率が高いのは(理由はあるが)納得が行かない話だ。

1~5着となった、でもまあ、ほぼ1艇身以内(3秒差以内)

の差である。

さて、結果である。

1位:00分59秒99 東京龍舟

2位:01分01秒06 INO-G

3位:01分01秒38 関西龍舟シンバ

4位:01分02秒58 TOKYO DORAGON

5位:01分03秒54 琵琶湖ドラゴンボートクラブ

「東京龍舟」は、近年では2016年に続いて二度目の日本一。

サブチームも決勝進出、シニアの部でも優勝しているので

これは満足がいく結果であろう。

本大会の優勝回数はとても多く、また来年に期待という

感じだ。また、東京近郊の各大会でも好成績を収めて

いる模様なので、モチベーションは維持できている様子だ。

「関西龍舟(シンバ)」は、昨年、一昨年に続いて3位だ、

どうも惜しい戦績が続いている。予選と準決勝では

トップのタイムであったので悔やまれる結果かも知れないし、

あるいは本大会と相性が悪いのかも知れない。

まあでも、本大会のスモールの部では優勝しているし、

前大会の堺泉北もワンツーなので、不調という訳では無い。

この激戦であるから、結局は「運」という感じであろうか・・

次回後編ではおまちかね「オープンの部」の模様を紹介しよう。